Hiddensee – die Insel der Altorientalisten, in: Franziska Beutler – Wolfgang Hameter (Hg.),...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Hiddensee – die Insel der Altorientalisten, in: Franziska Beutler – Wolfgang Hameter (Hg.),...

I �

ALTHISTORISCH-EPIGRAPHISCHE STUDIEN BAND 5

Franziska Beutler — Wolfgang Hameter„Eine ganz normale Inschrift“ …

Vnd ähnLiches zVm GebVrtstag von Ekkehard Weber

III �

„E„E„E„E„Eineineineineine ganz noganz noganz noganz noganz normrmrmrmrmale ale ale ale ale IIIIInschriftnschriftnschriftnschriftnschrift“““““ ……………

Vnd ähnnd ähnnd ähnnd ähnnd ähnLiiiiiches zches zches zches zches zVm Gebm Gebm Gebm Gebm GebVrrrrrtttttstststststagagagagag

vvvvvooooonnnnn

Ekkehardkkehardkkehardkkehardkkehard Weberebereberebereber

FESTFESTFESTFESTFESTSCHRIFTSCHRIFTSCHRIFTSCHRIFTSCHRIFTZUZUZUZUZUMMMMM 30. 30. 30. 30. 30. Aprilprilprilprilpril 2005 2005 2005 2005 2005

Herausgegebenvon

Franziska Beutler und Wolfgang Hameter

unter Mitarbeitvon

Robert Beutler, Markus Gerhold, Veronika Scheibelreiterund Ingrid Weber-Hiden

ALTHISTORISCH-EPIGRAPHISCHE STUDIEN BAND 5Wien 2005

Eigenverlag der Österreichischen Gesellschaft für Archäologie

HIDDENSEE – DIE INSEL DER ALTORIENTALISTEN

657 �

MARTINA PESDITSCHEK (WIEN)

HIDDENSEE – DIE INSEL DER ALTORIENTALISTEN*

Auf der Rügen vorgelagerten Ostseeinsel Hiddensee im heutigen Nationalpark Vorpom-mersche Boddenlandschaft trafen in den 20er Jahren, als dort die „Bohème“ Urlaub mach-te1, auch Altorientalisten zusammen. Zentrum dieser Zusammenkünfte war das Haus desInselpastors Arnold Gustavs (1875–1956)2 in Kloster. Von Arne Gustavs, dem Enkel ArnoldGustavs’, erfahren wir, daß für seinen Großvater „die Besuche seiner Fachkollegen, dieregelmäßig in seinem Hause weilten“3, sehr bedeutend waren. Schließlich betrieb derPastor sozusagen nebenberuflich besonders an den langen Winterabenden seine Keilschrift-studien, die ihm nur durch seine ausgezeichnete Privatbibliothek möglich waren. FritzSchachermeyr (1895–1987)4, der 1920 promoviert hatte, verbrachte offenbar seine erstenFerien im Ausland seit Eintritt in das Berufsleben — er absolvierte gerade in Innsbruckseine Probezeit als Mittelschullehrer, nachdem er zuvor schon nahezu zwei Jahre die Stel-le des Bibliothekars am Althistorischen Seminar der Universität Innsbruck innegehabthatte5 — auf ebendieser Insel. Über einen dortigen Aufenthalt im Sommer 1921 berichteter als jüngster unter mehreren anwesenden Altertumsforschern mehr als fünfzig Jahrespäter wie folgt: „Ich selbst hatte damals neben Alter Geschichte eifrig auch Orientalistikund vor allem Keilschriftkunde betrieben. Darum mietete ich mich für Sommer 1921 inKloster auf der Insel Hiddensee bei Pastor GUSTAVS ein, der als Assyriologe einen guten

* Für die Durchsicht des Manuskripts danke ich FritzBlakolmer und Martin Peters.

1 Vgl. U. Hörner, Auf nach Hiddensee! Die Bohèmemacht Urlaub, Berlin 2003.

2 Gustavs 1982, 139–169; E. W[eidner], ArnoldGustavs. (7. Januar 1875 bis 19. Dezember 1956),AfO 18, 1957–1958, 231f. Heute erinnert dasArnold-Gustavs-Haus in Kloster an den Pastor, derauf dem Friedhof in Kloster neben berühmten Per-sönlichkeiten wie Gerhart Hauptmann, WalterFelsenstein und Gret Palucca seine letzte Ruhestättegefunden hat (http://www.schule-insel-hiddensee.de/7.htm; http://www.kirche-hiddensee.de/friedhof.htm).

3 Gustavs 1982, 146.4 E. Badian, In Memory of Fritz Schachermeyr. Editor’s

Introduction, AJAH 13, 1988 [1996], In MemoriamFritz Schachermeyr 1895–1986 [sic], 1–10; S. Deger-Jalkotzy, Fritz Schachermeyr (1895–1987), AAHG41, 1988, 125–128; S. Deger-Jalkotzy, FritzSchachermeyr (1895–1987), AfO 35, 1988, 256–258;S. Deger-Jalkotzy, In memoriam Fritz Schachermeyr(1895–1987), Zeitschrift für Ganzheitsforschung N.F. 32, 1988, 88–90; S. Deger-Jalkotzy, FritzSchachermeyr †, Kadmos 29, 1990, 89–91; G. Dobesch,Fritz Schachermeyr, Almanach der ÖAW 138, 1987/88, 419–436; G. Dobesch, Allgemeine Würdigung,AJAH 13, 1988 [1996], In Memoriam Fritz Schacher-meyr 1895–1986 [sic], 11–55; M. Khil, Fritz Schacher-

meyr. Biographisches Lexikon von Oberösterreich 3,1958, Blatt 1; 9, 1968, Blatt 2, Nachtrag; G. S. Kor-res, Fritz Schachermeyr. ’����������� ’����� ����������������������������������������������� ’�������� ������������� �, 28, 1979–1985 [1985], 625–630;W. Kosch, Das katholische Deutschland. Biogra-phisch-bibliographisches Lexikon 3, Augsburg 1938,4182; M. Mayrhofer, Fritz Schachermeyr – Universal-historiker, Orientalist, Sprachforscher. AkademischesGymnasium (1. Bundesgymnasium) Linz, Spittel-wiese, 143. Jahresbericht über das Schuljahr 1995/96, 55–59; M. Pesditschek, Die Professoren der Al-ten Geschichte der Universität Wien, unpubl. Dipl.Wien 1996, 130–147 mit umfangreichen Literatur-angaben; M. Pesditschek, Zur Geschichte des Insti-tuts für Alte Geschichte, Altertumskunde und Epi-graphik der Universität Wien (anläßlich seines 125jäh-rigen Bestehens). Die Sprache, Chronicalia 39,3,1997 (2002), 15–19; P. Raulwing, Fritz Schacher-meyr, http://www.hethitologie.de/, 2005, in Vorberei-tung; K. Reichl, Lexikon der Persönlichkeiten undUnternehmungen. Steiermark, Graz 1955, 251; F.Schachermeyr, Ein Leben zwischen Wissenschaft undKunst. Gerhard Dobesch — Hilde Schachermeyr(Hrsg.), Wien – Köln – Graz 1984; R. Teichl (Hrsg.),Österreicher der Gegenwart. Lexikon schöpferischerund schaffender Zeitgenossen, Wien 1951, 264.

5 UA Graz, PA Friedrich Schachermeyr, Dienstzeiten.

ALTHISTORISCH-EPIGRAPHISCHE STUDIEN BAND 5

M. PESDITSCHEK

� 658

Namen hatte. Weitere Sommergäste waren bei GUSTAVS die beiden Professoren ECKHARD

UNGER6, den ich als Orientalist schon von Istanbul her kannte, und BRUNO MEISSNER7, derdamalige Ordinarius für Assyriologie an der Universität Berlin, weiters Ernst Weidner[sic]8, der als junger Ehemann zugleich mit seiner munteren Anneliese nach Hiddenseekam. Wie es gar nicht anders sein konnte: Wir gründeten sogleich einen Verein, die Alt-orientalische Gesellschaft. Die brachte in der Folgezeit die bekannte Serie der ‚Mittei-lungen der Althistorischen [sic] Gesellschaft‘9 heraus (1925–1943).“10

Was nun die hier erwähnte Gründung der Altorientalischen Gesellschaft anlangt, sowurde sie dieser Angabe zufolge also möglicherweise bereits 1921 und nicht erst im Som-mer 1923 beschlossen, wenn man Fritz Schachermeyrs Jahresangabe nicht in Frage stel-len möchte. Daß sich Schachermeyr, der 1923 bereits als „aktiver Lehrer am Mädchen-realgymnasium Innsbruck“11 eine Stelle hatte, 1976 mit seiner Datierung einfach um 2 Jahregeirrt hat, legt sein Briefwechsel mit Eckhard Unger schon aus dem Jahr 1921 nahe, derkeinerlei Hinweis auf ein Treffen in Hiddensee enthält, während von einem (zweiten?)Beisammensein auf Hiddensee im Sommer 1923 in Briefen von fast allen Gründungs-mitgliedern der Gesellschaft die Rede ist – natürlich kann aber auch ein Brief verloren-gegangen sein. Ernst Weidner schrieb am 16. November 1924 ganz konkret von der Ge-sellschaft, „die wir im vorigen Sommer während der schönen Tage von Hiddensee grün-deten“12, damit ist wohl eindeutig der Sommer 1923 gemeint (s. Abb.).

Die Gründung dieser neuen, der Altorientalistik gewidmeten Gesellschaft fällt in einePhase kontinuierlichen Aufschwunges dieses Zweiges der Altertumswissenschaft inDeutschland. Die altpersische Variante der Keilschrift war bereits 1802 von Georg FriedrichGrotefend (1775–1853)13 in Ansätzen entziffert worden, in den nächsten 50 Jahren sollte

6 (1885–1966); KGL 1950, 2140; M. Lurker, [Vorwort],in: M. Lurker (Hrsg.), In memoriam Eckhard Unger.Beiträge zu Geschichte, Kultur und Religion des Al-ten Orients, Baden-Baden 1971, [5]; A. Parrot,Eckhard Unger (1885–1966), Syria 43, 1966, 338f.;H. Schmökel, Eckhard Unger zum Gedächtnis, in:M. Lurker (Hrsg.), In memoriam Eckhard Unger.Beiträge zu Geschichte, Kultur und Religion des Al-ten Orients, Baden – Baden 1971, 7–13; E. Weidner,Eckhard Unger (11. April 1885 bis 24. Juli 1966),AfO 22, 1968/69, 210f.

7 (1868–1947); H. Kühne, Meissner Bruno, NDB 16,1990, 697; Renger 1979, 171f., 177f.; E. W[eidner],Bruno Meissner, AfO 15, 1945–1951, 173f.; E.Weidner, Vorbemerkung, in: E. Weidner — W. vonSoden (Hrsg.), Reallexikon der Assyriologie undVorderasiatischen Archäologie 3, Berlin – New York1957–1971, [I] f.; Wininger 1930, 323f.

8 (1891–1976); H. Hirsch, Ernst Weidner (7. Oktober1891 bis 8. Feber 1976), AfO 25, 1974/1977, 351–353; H. Hunger, Orientalistik, in: K. Acham (Hrsg.),Geschichte der österreichischen Humanwissenschaf-ten, Bd. 4: Geschichte und fremde Kulturen, Wien2002, 479; Reichl (wie Anm. 4) 317; Schachermeyr1976, 536–550; Teichl (wie Anm. 4) 1951, 327f. Ihmsollte Schachermeyr sein 1955 erschienenes Buch„Die ältesten Kulturen Griechenlands“ widmen(„Ernst Weidner in Dankbarkeit und Freundschaft“).

9 Hier sind wohl die „Mitteilungen der Altorien-talischen Gesellschaft“ 1, 1925–16, 1943 gemeint.

10 Schachermeyr 1976, 537, Kapitälchen in der Quelle.Vgl. dazu auch Archiv der ÖAW, Nachlaß FritzSchachermeyr, Karton 1, Die besten Freunde für michund meine Wissenschaft, fol. 4.

11 UA Graz, PA Friedrich Schachermeyr, Dienstzeiten.12 E. Weidner an Schachermeyr, Brief vom 16.11.1924,

Privatbesitz.13 K. Brethauer — W. R. Röhrbein, Georg Friedrich

Grotefend. Eine biographische Skizze, in: R. Borgeru.a. (Hrsg.), Die Welt des Alten Orients. Keilschrift —Grabungen — Gelehrte, Handbuch und Katalog zurAusstellung, Städtisches Museum Göttingen, 4. Mai –27. Juli 1975, Kestner-Museum Hannover, 21. Au-gust – 19. Oktober 1975. Zum 200. Geburtstag GeorgFriedrich Grotefends 9. Juni 1775 – 15. Dezember1835. Göttingen 1975, 9–14; O. E. Dietz, GrotefendGeorg Friedrich, NDB 7, 1966, 164f.; È. Gran-Aymerich 2001, 315; H. Grotefend, Grotefend GeorgFriedrich, ADB 9, 1879, 763–765; R. Schmitt,Grotefend, Georg Friedrich, in: E. Yarshater (Hrsg.),Encyclopædia Iranica 9,4, New York 2002, 368f. Mitdem Namen Grotefend verbinden Historiker gene-rell seinen Nachkommen Hermann Grotefend (1845–1931; Th. Ulrich, Grotefend Ernst Heinrich Hermann,NDB 7, 1966, 165f.) mit seiner unabkömmlichenArbeitsunterlage, dem „Taschenbuch der Zeitrech-nung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit“,Hannover 31910, 41915, 51922 und öfter, bzw. des-sen Sohn Otto als Herausgeber der jeweiligen Neu-auflagen.

HIDDENSEE – DIE INSEL DER ALTORIENTALISTEN

659 �

die vollständige Entzifferung folgen14, das Hethiterreich war neben Babylon entdeckt.Die Deutsche Orient-Gesellschaft15 bestand bereits seit 1898 in Berlin und finanzierteunter anderem Robert Koldeweys (1855–1925)16 Ausgrabungen in Babylon17. Die syste-matischen Ausgrabungen in Hattuša-Bo�azköy hatte Hugo Winckler (1863–1913)18, der

14 G. F. Grotefend, Über die Erklärung der Keilschriften,und besonders der Inschrift von Persepolis, in: A. H.L. Heeren, Ideen über die Politik, den Verkehr undden Handel, der vornehmsten Völker der alten Welt.Erster Theil, Asiatische Völker. Erste Abtheilung,Einleitung. Perser, Göttingen 21805, 931–958; J.Friedrich, Entzifferung verschollener Schriften undSprachen (Verständliche Wissenschaft 51), Berlin –Heidelberg – New York 21966, 44–54; R. Borger, DieEntzifferungsgeschichte der altpersischen Keilschriftnach Grotefends ersten Erfolgen, Persica 7, 1975–1978, 7–19; R. Borger — W. R. Röhrbein – W.Schramm, Grotefend und die frühe Keilschrift-forschung, in: Rykle Borger u.a. (Hrsg.), Die Weltdes Alten Orients. Keilschrift — Grabungen — Ge-lehrte, Handbuch und Katalog zur Ausstellung, Städ-tisches Museum Göttingen, 4. Mai – 27. Juli 1975,Kestner-Museum Hannover, 21. August – 19. Okto-ber 1975. Zum 200. Geburtstag Georg FriedrichGrotefends 9. Juni 1775 – 15. Dezember 1835. Göttin-gen 1975, 48–56; E. Doblhofer, Zeichen und Wun-der. Geschichte und Entzifferung verschollenerSchriften und Sprachen, Augsburg 1990, bes. 108–117; W. Hinz, Grotefends genialer Entzifferungs-versuch, in: R. Borger u.a. (Hrsg.), Die Welt des Al-ten Orients. Keilschrift — Grabungen — Gelehrte,Handbuch und Katalog zur Ausstellung, StädtischesMuseum Göttingen, 4. Mai – 27. Juli 1975, Kestner-Museum Hannover, 21. August – 19. Oktober 1975.

Zum 200. Geburtstag Georg Friedrich Grotefends9. Juni 1775 – 15. Dezember 1835. Göttingen 1975,15–18; W. Meyer, G. Fr. Grotefend’s erste Nachrichtvon seiner Entzifferung der Keilschrift. Nachrichtender Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften undder Georg-Augusts-Universität zu Göttingen 1893,Nr. 14, 573–616; H. Wilsdorf, Die Entzifferung derKeilschrift vor 150 Jahren durch Georg FriedrichGrotefend, Wissenschaftliche Annalen 1, 1952, 565–576.

15 Renger 1979, 158–162.16 W. Andrae, Babylon. Die versunkene Weltstadt und

ihr Ausgräber Robert Koldewey, Berlin 1952; È.Gran-Aymerich 2001, 378f.; B. Hrouda, KoldeweyRobert, NDB 12, 1980, 459f.

17 G. Wilhelm, Einführung, in: G. Wilhelm (Hrsg.),Zwischen Tigris und Nil. 100 Jahre Ausgrabungender Deutschen Orient-Gesellschaft in Vorderasien undÄgypten, Mainz 1998, 5–13 und G. Wilhelm, 1898–1917: Babylon. Stadt des Marduk und Zentrum desKosmos, in: G. Wilhelm (Hrsg.), Zwischen Tigris undNil. 100 Jahre Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Vorderasien und Ägypten, Mainz1998, 15–28.

18 A. Bettelheim, Biographisches Jahrbuch und deut-scher Nekrolog 18, Berlin 1917, Totenliste 136* f.;È. Gran-Aymerich 2001, 722; H. Kullnick, Berlinerund Wahlberliner. Personen und Persönlichkeiten inBerlin von 1640–1914, Berlin [1960], 155; E. bin

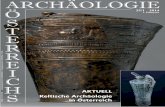

Sitzend v.l. n.r.: Fritz Schachermeyr, Frau Weidner, Bruno Meissner,Frau Unger, Arnold Gustavs;

stehend v.l. n.r.: Eckhard Unger, Frau Gustavs, Ernst Weidner(Foto: Gustavs [wie Anm. 31] Foto Nr. 4 im Anhang)

M. PESDITSCHEK

� 660

bereits 1896 die Vorderasiatische Gesellschaft19 gegründet hatte, gemeinsam mit TheodorMakridi (1872–1940)20 190621, die auf dem Tell Halaf der Forschungsreisende und Diplo-mat Max Freiherr von Oppenheim (1860–1946)22 1911 begonnen23, um nur einige dervorangegangenen Aktivitäten zu nennen24. Eben im Jahr 1923 gründete Ernst Weidnerauch noch die Zeitschrift Archiv für Keilschriftforschung, später Archiv für Orientforschung(Untertitel jeweils Internationale Zeitschrift für die Wissenschaft vom Alten Orient25), diezunächst im Selbstverlag in Berlin, dann in Graz erschien und auch noch in der Gegen-wart weitergeführt wird. Wenig später, im Jahr 1926, wurde die Altorientalische Biblio-thek26 von Meissner und Weidner gemeinsam mit Franz Marius Theodor Böhl (1882–1976)27 ins Leben gerufen, ebenso wurde damals die Erstellung eines Assyrischen Hand-wörterbuchs28 von Meissner initiiert – Ebeling, Gerhard Meier (1911–1945)29 und auchdiesmal Weidner waren als seine Mitarbeiter mit dem Verfassen der Artikel beauftragt —,aber auch das Reallexikon der Assyriologie30 wurde damals, im Jahr 1922, in Angriff ge-nommen.

In jenem Jahr 1923 trafen sich die Herren also (wieder) auf ihrer Insel, wie durch dasFoto vom 16. August 192331 dokumentiert ist. Es war der damals 28jährige Fritz Schacher-meyr, der einen Fotoapparat zur Hand hatte und die Bilder darauf unter den Gründern derneuen Gesellschaft verteilte32. Erhalten ist auch ein Brief, den Gustavs nicht einmal eineWoche später an Schachermeyr geschrieben hat und in dem der Gastgeber sein Bedauernüber Schachermeyrs vorzeitige Abreise ausdrückt: „Ihr Fortgehen von hier hat eine we-

Gorion — A. Loewenberg — H. Oppenheimer — O.Neuburger, Philo-Lexikon. Handbuch des jüdischenWissens, Berlin 31936, ND Frankfurt am Main 2003,805.

19 Renger 1979, 162–166.20 K. Bittel, Theodor Makridi †, AfO 14, 1941–1944,

380f.; È. Gran-Aymerich 2001, 432.21 K. Bittel, Hattuscha – Hauptstadt der Hethiter. Ge-

schichte und Kultur einer altorientalischen Groß-macht (DuMont-Dokumente), Köln 1983, 10–18,162; vgl. auch Bittel (wie Anm. 20) 380.

22 N. Cholidis – L. Martin, Der Tell Halaf und sein Aus-gräber Max Freiherr von Oppenheim. Kopf hoch! Muthoch! Und Humor hoch!, Mainz am Rhein 2002, bes.31–42; È. Gran-Aymerich 2001, 498f.; Kullnick (wieAnm. 18) 204; Wininger 1930, 571f.

23 Cholidis – Martin (wie Anm. 22) bes. 7–12.24 Zu anderen Aktivitäten in Berlin s. Renger 1979, 157f.25 1, 1923– (ab 1926 „Archiv für Orientforschung“);

vgl. dazu auch Hunger (wie Anm. 8) 479; Renger1979, 182.

26 Bd. 1 erschien 1926; vgl. auch Renger 1979, 182.27 R. Borger, Franz Marius Theodor (de Liagre) Böhl.

Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genoot-schap Ex Oriente Lux 25, 1977/1978, 3–6.

28 Das „Akkadische Handwörterbuch. Unter Benutzungdes lexikalischen Nachlasses von Bruno Meissner(1868–1947)“ wurde dann von Wolfram von Sodenherausgegeben (W. von Soden, Akkadisches Hand-wörterbuch. Unter Benutzung des lexikalischenNachlasses von Bruno Meissner (1868–1947), 3 Bde.,Wiesbaden 1965–1981); vgl. dazu W. von Soden,Vorwort, in: W. von Soden, Akkadisches Hand-wörterbuch. Unter Benutzung des lexikalischenNachlasses von Bruno Meissner (1868–1947), Bd. 1,

Wiesbaden 1965, [I] f.; R. Borger, AltorientalischeLexikographie. Geschichte und Probleme. Zur Voll-endung von W. von Soden, Akkadisches Hand-wörterbuch, Nachrichten der Akademie der Wissen-schaften in Göttingen, I. Phil.-Hist. Kl., 1984, Nr. 2,100f. (freundlicher Hinweis von Peter Raulwing);Renger 1979, 178.

29 Von Soden (wie Anm. 28) Bd. 1, [I]; Borger (wieAnm. 28) 101; E. Weidner, Gerhard Meier, in: G.Meier, Studien zur Beschwörungssammlung Maqlû,AfO 21, 1966, 70.

30 Hg. von Erich Ebeling und Bruno Meissner, Berlin –Leipzig, Bd. 1, Berlin – Leipzig 1928, Bd. 2, Berlin– Leipzig 1938; weiters E. Weidner – W. von Soden(Hrsg.), Bd. 3, 1957–1971, hier bes. E. Weidner, Vor-bemerkung, [I]; vgl. E. W[eidner], Erich Ebeling. (21.November 1886 bis 28. Oktober 1955), AfO 17,1954–1956, 482; E. Weidner, Ebeling, Erich FriedrichRobert, NDB 4, 1959, 220; auch Renger 1979, 181f.

31 Schmökel (wie Anm. 6) 7; vgl. auch Gustavs 1982,146; Arnold Gustavs, Hiddensee. Aufzeichnungeneines Inselpastors. Hrsg. von Arne Gustavs, Berlin21982, Foto Nr. 4 im Anhang, s. S. 659, Weidner (wieAnm. 2) 232; Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Scha-chermeyr, Karton 1, Die besten Freunde für mich undmeine Wissenschaft, fol. 4 (ohne Zeitangabe); beiWeidner (wie Anm. 6) 211 findet sich ein weiteresFoto, auf dem nur die Männer abgebildet sind.

32 E. Weidner an Schachermeyr, Brief vom 9.10.1923;E. Unger an Schachermeyr, Brief vom 15.9.1923; E.Unger an Schachermeyr, Brief vom 11.8.1924, allePrivatbesitz. Daß auch Gustavs einen Abzug erhielt,geht aus Gustavs (wie Anm. 31) Foto Nr. 4 im An-hang hervor, s. S. 659.

HIDDENSEE – DIE INSEL DER ALTORIENTALISTEN

661 �

sentliche Lücke in unseren assyriologischen Kreis gerissen. Wir denken trauernd an Ihrenangenehmen österreichischen Dialekt und an Ihre Vergnügtheit zurück.“33 Aus demselbenBrief geht weiters hervor, daß auch Schachermeyrs Innsbrucker akademischer Lehrer CarlLehmann-Haupt (1861–1938)34 beim Inselpastor verkehrte, er hatte sich für den Septemberdarauf angesagt, mußte dann aber aus finanziellen Gründen auf die Reise verzichten35 — einebeachtliche Inflation war erst recht auch nach dem Kriegsende der Normalzustand, bis inÖsterreich im Dezember 1924 der Schilling eingeführt wurde36. Daß sich die Forscher aufder Ferieninsel nicht nur der Wissenschaft widmeten, sondern durchaus auch das Lebenzu genießen verstanden, bezeugt die launig gehaltene Notiz Hade Ungers, der GattinEckhard Ungers, die in Anspielung auf Schachermeyrs (ober)österreichisch(-tirolerisch)enDialekt schreibt: „Alldieweilen wir uns jetzt ohne Eur Gnaden in den Wellen tummeln undbei der Jausse [sic] allhier vergnügen müssen, haben wir zu unserm Schrecken bemercket[sic], dass seit Eurem etwas raschen Verzug die Sandschippe samt und sonders verschwun-den ist, was uns bis zum heutigen Tage mit starker Wehnuß erfüllet. Es bleibet uns nurnoch zu hoffen, dass Eur Gnaden sich das nächste mal [sic] getreulich wieder einfinden,ansonsten man annehmen könnte … Verdacht haben wir auf niemanden … mai Liaba …“37

Doch im September – so erfahren wir von Eckhard Unger, den Schachermeyr einst imWinter 1917/18, also mitten im Ersten Weltkrieg, als Kustos der orientalischen Abteilungdes Antikenmuseums in Konstantinopel kennengelernt hatte38, wo dieser damals (1915–1918) auch an der türkischen Universität als Professor wirkte – gab es dann große Proble-me, die Gesellschaft konkret „auf die Beine zu bringen. Violet39 hat uns schon einen Korb

33 A. Gustavs an Schachermeyr, Brief vom 22.8.1923,Privatbesitz.

34 G. Lorenz, Carl Friedrich Lehmann-Haupt, in: R.Bichler (Hrsg.), 100 Jahre Alte Geschichte inInnsbruck. Franz Hampl zum 75. Geburtstag (For-schungen zur Innsbrucker Universitätsgeschichte 13;Veröffentlichungen der Universität Innsbruck 151),Innsbruck 1985, 33–45; G. Lorenz, Carl Lehmann-Haupt, NDB 14, 1985, 98f.; G. Oberkofler, Die ge-schichtlichen Fächer an der Philosophischen Fakul-tät der Universität Innsbruck 1850–1945 (Forschun-gen zur Innsbrucker Universitätsgeschichte 6; Ver-öffentlichungen der Universität Innsbruck 39),Innsbruck 1969, bes. 164–166; G. Oberkofler,Lehmann-Haupt Carl, ÖBL 5, 1972, 96f.; Wininger1930, 19.

35 Vgl. E. Unger an Schachermeyr, Brief vom 15.9.1923, Privatbesitz.

36 Vgl. K. Bachinger – H. Matis, Der österreichischeSchilling. Geschichte einer Währung, Graz – Wien –Köln 1974, 11–53; K. Bachinger – H. Matis, Dieösterreichische Nachkriegsinflation 1918–1922, Bei-träge zur Historischen Sozialkunde 3, 1986, 83–91;R. Sandgruber, Ökonomie und Politik. Österreich-ische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zurGegenwart (Österreichische Geschichte 10), Wien1995, 354–363. Auch in Deutschland war es nichtbesser (vgl. D. H. Aldcroft, Die zwanziger Jahre. VonVersailles zur Wall Street 1919–1929 (Geschichte derWeltwirtschaft im 20. Jahrhundert 3), München 1978,102f., 106; G. Ambrosius, Von Kriegswirtschaft zuKriegswirtschaft 1914–1945, in: M. North (Hrsg.),Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Ein Jahrtausend imÜberblick. München 2000, 300, 306–309; F. Blaich,Der Schwarze Freitag. Inflation und Wirtschaftskri-

se (Deutsche Geschichte der neuesten Zeit vom 19.Jahrhundert bis zur Gegenwart [31]), München 31994,9–58; F.-W. Henning, Börsenkrisen und Börsen-gesetzgebung von 1914 bis 1945 in Deutschland, in:H. Pohl (Hrsg.), Deutsche Börsengeschichte, Frank-furt am Main 1992, bes. 226f.; C.-L. Holtfrerich, DieDeutsche Inflation 1914–1923 und ihre Verteilungs-wirkungen, Beiträge zur Historischen Sozialkunde 3,1986, 75–82; R. Walter, Wirtschaftsgeschichte. VomMerkantilismus bis zur Gegenwart (Wirtschafts- undSozialhistorische Studien 4), Köln – Weimar – Wien32000, 152–161).

37 A. Gustavs an Schachermeyr, Brief vom 22.8.1923,Privatbesitz.

38 Über ihr erstes Zusammentreffen während des Ers-ten Weltkrieges in Istanbul schreibt Schachermeyr:„Wir waren beide froh, einander gefunden zu lassen[sic]. Von Unger habe ich viel gelernt, denn er warein ga[r] echter Feldarchäologe […]“ (Archiv derÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Karton 1, Diebesten Freunde für mich und meine Wissenschaft,fol. 4).

39 Unter den im DBA und im GV verzeichneten Trä-gern eines Nachnamens Violet kommt am ehestenBruno Violet (geb. 1871) in Frage. Dieser betriebsemitisch-philologische Wissenschaft, war Pfarrer inBerlin (KGL 1935, 1451) und hatte sich um dieJahrhundertwende im Orient aufgehalten, traf KarlMay in Beirut und begleitete diesen von dort nachDamaskus (vgl. B. Violet, Um die Jahrhundertwendein Damaskus. Eine Forschungsreise, Der Orient 18,1936, H. 5 und 6, nicht gesehen; H. Wollschläger –E. Bartsch, Karl Mays Orientreise 1899/1900. Doku-mentation, Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1971,198, 200). Daneben wäre Franz Violet (geb. 1859),

M. PESDITSCHEK

� 662

Professor für Geschichte und Literaturgeschichte amDorotheenlyzeum, Schulbuchautor, Schriftführer derGesellschaft für Deutsche Literatur (KGL 1910, 1737;KGL 1925, 1075; KGL 1935, 1451) bzw. WilhelmViolet (1882–1955), Übersetzer, Oberstudiendirek-tor (KLK Nekrolog 1936–1970, 1973, 698), beideebenfalls Berlin, möglich — eine einschlägige Per-sönlichkeit mit Vornamen Violet ließ sich nicht auf-finden.

40 E. Unger an Schachermeyr, Brief vom 15.9.1923,Privatbesitz.

41 E. Weidner an Schachermeyr, Brief vom 9.10.1923,Privatbesitz.

42 Der Orientalist Ernst (Friedrich) Weidner wurde 1943nach Graz berufen. Vgl. dazu auch Archiv der ÖAW,Nachlaß Fritz Schachermeyr, Karton 1, Lebenslauf.Sehr sorgfältiger Entwurf etwa um 1957, fol. 13f.

43 F. Schachermeyr, Alexander der Große. Ingenium undMacht, Graz – Salzburg – Wien 1949, 10 können wirlesen, daß Weidner sich der Prozedur des Korrektur-lesens von Schachermeyrs „Alexander der Große.Ingenium und Macht“ trotz „seines körperlichenLeidens“ unterzog. Im Nachruf (Schachermeyr 1976,

540) erfahren wir, daß er „seit 1945 an schweren in-neren Vergiftungen, die wohl als Folge eines zu eifri-gen Rauchens aufzufassen waren“, litt.

44 Im Jänner 1926, also nach nur einem Jahr des Be-stehens der Gesellschaft, wurden bereits 170 Mitglie-der gezählt (vgl. E. Unger an Schachermeyr, Kartevom 3.1.1926, Privatbesitz); nach N. N., Aus Wis-senschaftlichen Gesellschaften, AfO 3, 1926, 26 han-delte es sich um genau 174 Mitglieder.

45 E. Weidner an Schachermeyr, Brief vom 16.11.1924,Privatbesitz.

46 E. Unger an Schachermeyr, Brief vom 21.10.1924,Privatbesitz.

47 Renger 1979, bes. 178f.; Weidner (wie Anm. 30) 481f;Weidner (wie Anm. 30) 220f.; Weidner (wie Anm. 30)[I] f.

48 A. Gustavs an Schachermeyr, Brief vom 11.10.1924,Privatbesitz.

49 E. Weidner an Schachermeyr, Brief vom 16.11.1924,Privatbesitz.

50 Vgl. E. Ebeling, Liebeszauber im Alten Orient (Mit-teilungen der Altorientalischen Gesellschaft I. Bd.,Heft 1), Leipzig 1925, o.S.

gegeben [,] und es bleibt also wohl nichts Anderes und Richtigeres übrig, als Meissnerzum Vorsitzenden zu machen, was erja [sic] auch verdient hat und redlich ausführen wird.“40

Bruno Meissner war das älteste der Gründungsmitglieder und hatte, nachdem er sich 1894in Halle habilitiert hatte, bereits seit 1911 einen Lehrstuhl für Assyriologie inne, zunächstin Breslau, darauf von 1921 bis 1936 in Berlin.

Die Gründungsversammlung der neuen Gesellschaft sollte dann mehrmals verscho-ben werden: war sie ursprünglich für September vorgesehen, wurde sie zunächst der Feri-en wegen auf Ende Oktober 192341 verlegt. Ernst Weidner, der auf Schachermeyrs Initia-tive hin später während des Zweiten Weltkrieges eine Berufung nach Graz erhielt42 undmit dem Schachermeyr auch nach dem Krieg freundschaftlich verbunden war43, berichte-te diesem dann aber erst im November des Folgejahres aus Berlin vom endgültigen Voll-zug: „Am letzten Mittwoch haben wir hier die ‚Altorientalistische Gesellschaft‘ […] ausder Taufe gehoben. Meissner hat einen Vortrag über Ethik und Moral bei den Babylonierngehalten, und es haben sich auch bereits mehr als 50 Mitglieder44 gemeldet. Ich habe Sieauch in die Mitgliederliste eingetragen (als Mitbegründer haben Sie die Nr. 3)“45, d.h. derTermin war noch einmal, und zwar um mehr als um ein Jahr, hinausgeschoben worden.Eckhard Unger meldete bloß lakonisch: „Am 12.11.24 ist Gründung der AOG.. [sic]“46.Vorerst war offenbar auch eine Eröffnungssitzung in Berlin in unmittelbarem Anschluß andas Erscheinen von Erich Ebelings (1886–1955)47 Liebeszauber im Alten Orient als I.Band, Heft 1 der Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft erwogen worden48, dochbeim Druck dieses ersten Heftes gab es gleichfalls Verzögerungen, gesetzt war das Buchschon Mitte November 1924, und es war eine Auslieferung bereits zu Weihnachten vorge-sehen49 – tatsächlich kam es dann erst 1925 in Leipzig heraus.

Aus den Umschlagnotizen des ersten Heftes50 der Mitteilungen der AltorientalischenGesellschaft geht hervor, daß der geschäftsführende Vorstand aus dem Vorsitzenden BrunoMeissner, dem stellvertretenden Vorsitzenden Eckhard Unger, dem Orientalisten und He-rausgeber der Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft Erich Ebeling und demSchriftführer Ernst F. Weidner bestand. Fritz Schachermeyr hatte in der in Berlin ansässi-gen Gesellschaft also als einziger ihrer Begründer keine Funktion inne, was an der damals

HIDDENSEE – DIE INSEL DER ALTORIENTALISTEN

663 �

nicht so leicht überwindbaren Entfernung zwischen Innsbruck und Berlin gelegen habenmag. Er publizierte jedoch mehr als zehn Jahre nach der Gesellschaftsgründung, als erbereits Lehrstuhlinhaber in Jena war, seine zweite monographische Arbeit, die Hethiterund Achäer51, als IX. Band, Heft 1–2 in der Reihe der Gesellschaft. Und schon im Jahrdavor, 1934, hatte Schachermeyr einen Vortrag über sein neues Buch52 in Berlin im Rah-men der Gesellschaft gehalten53, die Anreise von Jena aus war offenbar nicht mehr sozeitintensiv und mühsam wie aus Österreich. Auch Arnold Gustavs hatte nun einPublikationsorgan gefunden54, war es doch gerade für ihn als wissenschaftlichen Außen-seiter ohne institutionelle Basis besonders zu Beginn seiner Forschungstätigkeit rechtschwierig gewesen, für seine Arbeiten einen Publikationsort zu finden. Nicht zuletzt fandauch die Festschrift für Bruno Meissner Altorientalische Studien. Bruno Meissner zumsechzigsten Geburtstag am 25. April 1928 gewidmet von Freunden, Kollegen und Schü-lern als Band IV55 in der Reihe Platz. Zugleich bot man jungen Wissenschaftlern undAbsolventen die Möglichkeit, ihre Dissertationen in den Mitteilungen der AltorientalischenGesellschaft zu publizieren56.

Im ersten Heft57 ist dann die offizielle Zielsetzung der Altorientalischen Gesellschaftabgedruckt. Hier heißt es: „Die Altorientalische Gesellschaft mit dem Sitz in Berlin be-zweckt die Förderung der Wissenschaft vom Alten Orient. Ihre Forschungsarbeit erstrecktsich auf alle Länder des Vorderen Orients, die unter dem Einfluß der mesopotamischenKultur gestanden haben, also vor allem Babylonien und Assyrien, Kleinasien, Armenien,Elam, Iran, Syrien, Palästina und Arabien. Die Gesellschaft gibt wissenschaftliche Arbei-ten ihrer Mitglieder als ‚Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft‘ heraus. Außer-dem veranstaltet sie gemeinverständliche Vorträge, die in der Ortsgruppe Berlin von Ok-tober bis April allmonatlich am Mittwoch der zweiten Monatswoche stattfinden. Die Ver-öffentlichung einer populären Schriftenreihe58 ist geplant.“59 Die Gesellschaft wurde alsooffenbar mit der Absicht ins Leben gerufen, für ihre Gründer und Mitglieder ein Publika-tionsforum zu schaffen.

Abkürzungsverzeichnis

Gustavs 1982 A. Gustavs, Nachwort des Herausgebers, in: Arnold Gustavs, Hiddensee. Aufzeichnun-gen eines Inselpastors. Hrsg. von Arne Gustavs, Berlin 21982, 139–169.

È. Gran-Aymerich 2001 È. Gran-Aymerich, Dictionnaire biographique d’archéologie 1798–1945. Paris 2001

Renger 1979 J. Renger, Die Geschichte der Altorientalistik und der vorderasiatischen Archäologie inBerlin von 1875 bis 1945. In: W. Arenhövel und Ch. Schreiber (Hrsg.), Berlin und dieAntike. Aufsätze, Architektur — Kunstgewerbe — Malerei — Skulptur — Theater undWissenschaft vom 16. Jahrhundert bis heute. Ergänzungsband zum Katalog der Ausstel-

51 Leipzig 1935. Schachermeyr begann seine Tätigkeitals Professor in Jena im Frühjahr 1931.

52 F. v. O. Br., Achäer und Hethiter, Zeitungsausschnittaus 1934 o. weitere Angaben, Archiv der ÖAW,Nachlaß Fritz Schachermeyr, Karton 1.

53 E. Unger an Schachermeyr, Brief vom 22.2.1934,Privatbesitz.

54 Vgl. A. Gustavs, Namensreihen aus den Kerkuk-Ta-feln. Eine Studie zum Bau der Mitanninamen (Mit-teilungen der Altorientalischen Gesellschaft X. Bd.,Heft 3), Leipzig 1937.

55 1. Bd. Leipzig 1928, 2. Bd. Leipzig 1929.56 Vgl. Renger 1979, 181.57 E. Ebeling, Liebeszauber im Alten Orient (Mitteilun-

gen der Altorientalischen Gesellschaft I. Bd., Heft 1),Leipzig 1925, o.S.

58 Dabei ist es wohl beim Plan geblieben, jedenfalls läßtsich eine solche Reihe nicht nachweisen.

59 Diese Selbstdarstellung wurde auch in späteren Hef-ten wieder abgedruckt. Vgl. dazu auch N.N., Aus wis-senschaftlichen Gesellschaften, Archiv für Keilschrift-forschung 2, 1924–1925, 93f.

M. PESDITSCHEK

� 664

lung „Berlin und die Antike“ veranstaltet vom Deutschen Archäologischen Institut undden Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz aus Anlaß des 150jährigen Bestehensdes Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin, Schloß Charlottenburg — Große Oran-gerie, 22. April bis 22. Juli 1979, Berlin 1979, 151–192.

Schachermeyr 1976 F. Schachermeyr, Ernst Weidner. Nachruf, Almanach der ÖAW 126, 1976 [1977], 536–550.

Wininger 1930 S. Wininger, Große Jüdische National-Biographie 4, [Czernowitz 1930].

![The Silkroad in the History of the Ancient Period/Die Seidenstraße in der Geschichte der Antike, [in:] Die Krim. Goldene Insel im Schwarzen Meer. Begleitbuch zur Ausstellung in Bonn,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312a59ac32ab5e46f0c10ae/the-silkroad-in-the-history-of-the-ancient-perioddie-seidenstrasse-in-der-geschichte.jpg)