"Questi non sono che versi del pittore". Poesie inedite di Argio Orell.

Giuseppe Raggio, un pittore ligure a Roma

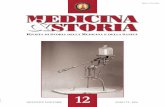

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Giuseppe Raggio, un pittore ligure a Roma

LIGURESRivista di Archeologia, Storia,Arte e Cultura Ligure

Istituto Internazionale di Studi Liguri

Bordighera 2010

8

.

183

1. LA COLLEZIONE DELLA SOCIETÀ ECONOMICA: CONTE-STO E ACQUISIZIONE

La Società Economica di Chiavari (GE), Ente Mo-rale fondato nel 1791 per “l’incoraggiamento del-l’agricoltura, delle arti e del commercio”, conservapresso il suo Museo di Palazzo Ravaschieri, inaugu-rato nel 2010, un cospicuo numero di piccoli dipintiad olio e di disegni del pittore Giuseppe Raggio (1823-1916), chiavarese di nascita ma romano di adozione,il quale dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Artidi Firenze si stabilì a Roma per dedicarsi alla rappre-sentazione dal vero della campagna romana, entrandoa far parte prima della società di artisti “In Arte Liber-tas” fondata da Nino Costa e successivamente delgruppo cosiddetto de “I XXV della campagna ro-mana”, pur mantenendo sempre accenti di influenzamacchiaiola1. La collezione, fino ad ora mai indagatacriticamente2, è significativa sia perché emblematicadella produzione pittorica del Raggio, sia perché com-prendente numerosi bozzetti e studi preparatori di sueopere più note.

La collezione comprende quattordici piccoli dipintiad olio (la firma, ove presente, è “G. Raggio, Roma”)e ventuno disegni raffiguranti soggetti analoghi, rea-lizzati a matita nera su carta giallastra, uno dei qualitoccato ad acquerello.

L’acquisto delle opere del Raggio da parte del’isti-tuzione chiavarese, avvenuto presso il pittore nel1916, è riportato nel Verbale del 4 agosto dello stessoanno, mentre le circostanze e le motivazioni di tale

acquisizione sono state riportate da Giorgio Berzeronegli Atti della Società Economica del 19523; cinqueanni prima, nel 1911, l’Economica lo aveva eletto suosocio corrispondente.

L’acquisto delle opere del Raggio da parte della So-cietà Economica si inseriva nelle varie iniziative intra-prese, sia in Liguria4 sia a Roma, per risollevare leprecarie condizioni di vita del pittore, dovute anchead una scarsa attenzione da parte del pubblico neiconfronti delle sue opere.

2. I DIPINTI

2.1. Quadro generale

Si può ipotizzare che i dipinti della Società Eco-nomica appartengano in gran parte, in base adun’analisi stilistica, all’ultima fase dell’artista, a cavallotra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del No-vecento; scrive il Lancellotti nel suo Raggio pittore del1919: “La sua pittura, nei primi tempi più incisiva di di-segno, più chiara di colore, si va, con gli anni, abbas-sando di tono e confondendo nei particolari. Ma ciògli conferisce maggiore modernità, spiccato carattere.[…] Il tono grigio, giallastro, e le luci spettrali che pre-dominano nei suoi ultimi quadri […] le imprimonocome una freschezza omerica”5.

La Società Economica non possiede dipinti digrandi dimensioni dell’artista, ma il corpus comprendecomunque bene la sua attività pittorica più conosciuta,

1 L’attività artistica del Raggio fino ad ora è stata per lo più in-dagata nel suo complesso o all’interno dell’evoluzione della pitturaligure di paesaggio, alla quale di fatto il pittore non appartiene, op-pure, più specificamente, nell’ambito dell’attività dei “XXV dellacampagna romana”, di cui fece effettivamente parte: quest’ultimocontesto critico non ha però permesso di mettere bene in evidenzai tratti peculiari ed autonomi del pittore, per certi versi più vicinoall’ambito dei macchiaioli e del verismo sociale; d’altra parte la “vi-cinanza” con Fattori è stata richiamata più volte, ma per lo più sologenericamente. In ogni caso, per una bibliografia aggiornata sul

pittore, cfr. Giuseppe Raggio 2010. 2 Una panoramica della collezione in Catalogo della Quadreria

2001, per i dipinti nn. 42-55 a pp. 74-77, per i disegni pp. 102-103. 3 Registro dei Verbali 1916, pp. 256-257; BERZERO 1952, pp. 64-82.4 Si pensi all’acquisto di tre suoi dipinti di grandi dimensioni

da parte della Galleria d’Arte Moderna di Genova-Nervi: Cappata dicavalli nella campagna romana, La mandria, Bufali che vanno allavoro, cfr. Pittura di paesaggio 1990, p. 145, tavv. 17-18; GIUBILEI

2004, II, pp. 662, 892.5 LANCELLOTTI 1919, p. 4.

Giuseppe Raggio, un pittore ligure a Roma:la collezione della Società Economica di Chiavari

ANDREA LAVAGGI

LIGURES, 8 (2010)

.

ANDREA LAVAGGI

184

quella dedicata alla campagna romana. Compaiono glianimali, bufali, bovi, cavalli e pecore, compaiono ibutteri, i mandriani, lo zampognaro, si trovano ritrattele attività principali dell’Agro, dal trasporto di traver-tino, all’allevamento di bestiame, fino alla raccolta delfieno6; non manca ritratto infine il flagello che afflig-geva i dintorni di Roma ancora agli inizi del Nove-cento, la malaria, in uno dei tanti bozzetti della grandeopera Malaria alla quale lavorò per oltre quarant’anni.

2.2. Le composizioni

Elementi, particolari, dettagli, movenze, indicazionicoloristiche e luministiche, tonalità che compaiononella collezione chiavarese li ritroviamo in alcuni deisuoi dipinti di maggiori dimensioni: la palude che siintravede nel Bufalo al bagno (fig. 1), tratteggiata sa-pientemente con toni verdi e giallastri – notare il par-

ticolare della melma verdastra che cola dalle cornadell’animale – è presente, con più ampie proporzioni,anche nelle due versioni dello Spurgo dei canali aTerracina (Terracina, Galleria comunale; Roma, Rac-colta dell’Opera Pia Regina Margherita), mentre delbufalo del medesimo dipinto troviamo un riferimentopuntuale in A Maccarese, conservato a Roma, all’Ac-cademia Nazionale di San Luca.

Bufalo al bagno può essere considerato un boz-zetto, ma non si può escludere che il Raggio abbia ri-preso un dettaglio di un dipinto maggiore, soprattuttose consideriamo il carattere “finito” della composizione,almeno dal punto di vista pittorico e in particolare perquanto riguarda il corpo dell’animale, delineato conforza da dense pennellate in una omogeneità di tonicromatici con le acque della palude e con lo sfondo, se-condo una modalità caratteristica di molti suoi dipinti.

Riferimenti puntuali ritornano anche tra il Butteroe bufalo (fig. 2) e i Buoi al carro (fig. 3) e le nume-

6 Un quadro d’insieme delle condizioni della campagna romana e laziale al tempo del Raggio in SANFILIPPO 2005.

Fig. 1 - G. RAGGIO, Bufalo al bagno, olio su cartone, SocietàEconomica di Chiavari.

Fig. 2 - G. RAGGIO, Buttero e bufalo, olio su carta telata, SocietàEconomica di Chiavari.

GIUSEPPE RAGGIO, UN PITTORE LIGURE A ROMA: LA COLLEZIONE DELLA SOCIETÀ ECONOMICA DI CHIAVARI

185

rose versioni del Trasporto di travertino dipinte dalRaggio, di cui essi possono essere considerati bozzettipreparatori. Il travertino veniva estratto dalle cave ti-burtine di epoca romana del Barco, da quelle vicinoBagni di Tivoli, dai dintorni di Cisterna e dalle caveaperte del Quadrato, nei pressi di Latina. I massiestratti, per mezzo di carri tirati da bufali, erano tra-sportati a Roma per la lavorazione negli stabilimenti osulle coste laziali per essere poi esportati nei paesid’oltremare. Raggio raffigura in tutte le scene il fati-coso lavoro e l’incredibile sforzo che i bufali, aggiogaticon robuste catene e costantemente guidati dai loroguardiani, dovevano sopportare durante lo sposta-mento dei grandi blocchi di pietra. Anche altri pittoridella campagna romana, in particolare Enrico Cole-man,7 il più vicino al Raggio per stile pittorico e per isoggetti rappresentati, sono stati attratti “da un lavoroche poteva essere rappresentato come documento divita e di umanità rurale o come celebrazione di ener-

gia e di forza che accomunava l’uomo all’animale”8.Si possono inoltre ravvisare strettissime somi-

glianze tra la figura umana – la gamba sinistra tesa inavanti e un lungo bastone tra le mani, stivali ai piedi,pantaloni e canottiera – del Buttero e bufalo (fig. 2) equella del Trasporto di un blocco di travertino dellaGalleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, di cui ildipinto di Chiavari può senz’altro essere consideratouno studio preparatorio.

Si può affermare quindi che alcune delle operedella collezione trovino ancora meglio la loro dimen-sione e il loro significato se accostati alle opere “fi-nite”: il Cavallo sauro impennato (fig. 4), Il cavallinonero, Il bove, sono studi di animali che poi si ritrovanoin molte opere maggiori, ad esempio, per citarne due“liguri”, nella Cappata di cavalli nella campagna ro-mana e nella Mandria di buoi conservate alla GAM diGenova Nervi9. Alcuni altre opere chiavaresi, Paesag-gio con capanne, Paesaggio maremmano, Zampo-

7 Cfr. MAMMUCARI 1991, p. 223.8 Cfr. La campagna romana 2005, p. 73.

9 Pittura di paesaggio 1990, p. 145, tavv. 17-18; GIUBILEI 2004,II, pp. 662, 892.

Fig. 3 - G. RAGGIO, Buoi al carro, olio su carta telata, Società Economica di Chiavari.

ANDREA LAVAGGI

186

gnaro con il gregge (fig. 5), Butteri e bovi (fig. 6), nonritraggono invece dei particolari, ma costituisconodelle vere e proprie scene compiute, caratterizzate an-ch’esse da una pennellata sfilacciata e costituita da ra-pidi tocchi sommari.

2.3. Lo stile pittorico

Una breve analisi di alcune delle opere della col-lezione permette di riscontrare e mettere in evidenzaalcuni dei tratti caratteristici del Raggio pittore. I suoidipinti sono spesso permeati di toni malinconici, maiidilliaci: nello Zampognaro e il gregge (fig. 5) l’uso delcolore accentua questa atmosfera; c’è sempre un’aria

greve nella campagna, come a creare un magma dalquale le figure e gli animali non riescono ad emer-gere, a voler rappresentare una melodia “triste e mo-nocorde”, come il paesaggio, come l’incedere lentodel gregge e dello zampognaro: una condizione realeed esistenziale tradotta nelle pennellate di coloresenza compromessi estetici.

Una sostanziale uniformità tonale e coloristica trasoggetto e sfondo è un’altra delle caratteristiche dellapittura del Raggio, riscontrabile in numerose operedella collezione dell’Economica, in particolare in Ma-laria, Zampognaro con il gregge (fig. 5), Butteri e bovi(fig. 6), Pagliari (fig. 7), Il toro. Dal primo piano finoalla linea dell’orizzonte, il paesaggio di Butteri e boviè dominato da un’omogeneità di toni cromatici ver-dastri, pallidi, appena sfiorati dal tenue riflesso deiraggi solari filtrati dalle nuvole, resi qui non da sottilivelature ma da spesse pennellate di biacca, che ac-centuano l’uniformità tra il terreno e il cielo e creanoun’ampia zona di luce che è quasi un invito per l’oc-chio a seguire il viaggio dei butteri e dei bovi, nellacampagna. Al centro spicca il movimento diagonaledei due butteri che conducono al pascolo alcuni bovi,secondo una struttura compositiva caratteristica dellapittura del Raggio e di alcuni altri pittori coevi dellacampagna romana, in particolare Enrico Coleman: nelsuo Tempo piovoso della Galleria Nazionale di ArteModerna di Roma firmato e datato 189110 ritroviamo,seppure con maggiore dettaglio, quell’unità cromaticache così bene descrive la sconfinata e desolata cam-pagna romana, permeata e sospesa in un’atmosfera di

10 Cfr. La Campagna Romana 2005, pp. 69-71, n. 5.

Fig. 4 - G. RAGGIO, Cavallo sauro impennato, olio su tavola, So-cietà Economica di Chiavari.

Fig. 5 - G. RAGGIO, Zampognaro con il gregge, olio su tavola, So-cietà Economica di Chiavari.

GIUSEPPE RAGGIO, UN PITTORE LIGURE A ROMA: LA COLLEZIONE DELLA SOCIETÀ ECONOMICA DI CHIAVARI

187

soffuso silenzio e di diffusa malinconia. La diagonaleaccompagna il passaggio dal primo piano allo sfondo,con un’accentuata sproporzione tra i due butteri e lepennellate più decise e il tono più acceso della figurain primo piano rispetto a quella in secondo piano, chegià sembra perdersi nella campagna e fondersi conessa verso l’orizzonte. Il dipinto del Raggio nella suasemplicità riesce così ad esprimere con estrema effi-cacia quell’ambiente: nel 1910 Arnaldo Cervesato scri-veva che “pure così com’è nella sue sovrana tristezza,la campagna dà spettacolo d’ineguagliabile e irrealesolennità. È invero una grande dignità sacra in questosuolo incolto […], un silenzio innaturale comincia agravare sul paesaggio […]”11.

In altri due dipinti già citati, Malaria e Zampo-gnaro con il gregge (fig. 5), si ravvisano anche, comein numerose altre sue opere tarde, caratterizzate daatmosfere sfatte e da pennellate particolarmente ra-pide, echi simbolisti, mentre grande energia e vitalitàemana invece il Cavallo sauro impennato (fig. 4), ca-ratterizzato da pennellate decise e toni per niente sfu-mati.

In generale si può dire che nei bozzetti il Raggiotratteggi con maggior rapidità le figure dei butteri edei bovi rispetto ai dipinti finiti, anche se è in parti-

colare negli sfondi che i tratti si fanno più sommari;non casuali appaiono gli accostamenti di colore deibozzetti, che in infinite tonalità di grigio e di verdetendono a fondere la figura maschile, i bufali, il carroe lo sfondo, quasi a voler rendere visibile la triste co-munanza “esistenziale” tra gli elementi naturali, ani-mali e umani. Una fusione coloristica che viene soloparzialmente meno in alcuni dei dipinti di grande for-mato: pensiamo ad esempio all’attenzione con cui ilRaggio spesso dipinge le variazioni cromatiche delcielo al tramonto (a testimoniare il lavoro che si pro-lunga fino a quando la luce del sole lo consente), maanche, con pennellate decise, i toni bruni del terreno,quasi a “inghiottire” butteri e i bufali chini per la fatica,anch’essi tratteggiati di scuro.

3. I DISEGNI

Al di là della diversa finitezza, è certa l’importanzache i bozzetti, e in particolare i disegni, rivestivanoper il Raggio nel suo processo di creazione dei dipinti“finiti”; anche i disegni della Società Economica costi-tuiscono un significativo documento e una testimo-nianza importante dell’opera del Raggio. Scriveva il

11 CERVESATO 1910, pp. 33-34.

Fig. 6 - G. RAGGIO, Butteri e bovi, olio su cartone, Società Economica di Chiavari.

ANDREA LAVAGGI

188

Lancellotti: “Preparava i suoi quadri attraverso lunghie talvolta minuti studi. Una sua solenne testa di bue,segnata a lapis sopra un foglio di carta, porta le se-guenti indicazioni: “orecchio, tinta calda; scuri mag-giori: occhio, naso, orecchio. Corna più giallastre eluminose. Tinta delle ombre: lanosa verdastra”. Equanti sono i rapidi disegni nei quali fermava un’im-pressione destinata ad essere poi sviluppata da unquadro. Ogni pezzo di carta era buono per questo:dalle pagine d’un quaderno scolastico ad un ruvidofoglio giallo di quelli che usano i droghieri per invol-gervi zucchero o pasta […]”12.

Il corpus di disegni del Raggio della Società Eco-nomica presenta fogli di varie dimensioni e soggetti,non omogenei in quanto a stile, tratto e compiutezza:alcuni di essi sono dei semplici schizzi appena ac-cennati, un’idea, un movimento, una posizione pen-sati e subito messi su carta (ad esempio Ragazzo acavallo, Ragazzo coricato), altri hanno un maggiorgrado di finitezza e precisione e costituiscono in qual-che modo dei veri e propri bozzetti, degli studi perdipinti. Rientrano certamente in questa seconda cate-goria Mandriano e bovi (fig. 8), Asino con conducente,Trasporto di travertino (fig. 9) e Bufali e carro, questiultimi entrambi studi per le diverse versioni del Tra-sporto d’un masso di Travertino: mentre il disegno raf-figurante Bufali e carro è poco più di uno schizzo, ilTrasporto di Travertino può essere considerato unostudio, per la struttura compositiva e per la posturadei due buoi in particolare, per il dipinto di medesimosoggetto conservato alla Galleria Comunale di ArteModerna e Contemporanea di Roma.

Non c’è dubbio tuttavia che, al di là di precise ri-

spondenze tra disegni e dipinti finiti (così come trabozzetti e dipinti finiti), parte delle somiglianze tra leopere dipendano anche dall’insistenza dell’artista suparticolari soggetti, tratti, movimenti, elementi carat-teristici che si ripetono spesso in particolare nella suaattività “tarda”.

Un cenno a parte meritano i cavalli disegnati dalRaggio, il grande foglio con Studi di cavallo (fig. 10)e quello, più piccolo, raffigurante un Cavallo in corsa:il cavallo è uno dei soggetti che compare con più fre-quenza nell’opera del Raggio, e in parte anche in altri

12 LANCELLOTTI 1923, p. 4.

Fig. 7 - G. RAGGIO, Pagliari, olio su tavola, Società Economicadi Chiavari.

Fig. 8 - G. RAGGIO, Mandriano e bovi, matita nera su carta gial-lastra, Società Economica di Chiavari.

Fig. 9 - G. RAGGIO, Trasporto di travertino, matita nera su cartagiallastra, Società Economica di Chiavari.

GIUSEPPE RAGGIO, UN PITTORE LIGURE A ROMA: LA COLLEZIONE DELLA SOCIETÀ ECONOMICA DI CHIAVARI

189

esponenti dei “XXV della campagna romana”: alcunidisegni di cavalli di Enrico Coleman sono molto similia quelli del Raggio, sia per il tratto sia per le movenze.La predilezione per i dipinti raffiguranti cavalli in li-bertà (Cappata di cavalli nella campagna romana,GAM di Genova Nervi), come in effetti erano per lopiù lasciati nella campagna romana in quegli anni,rendeva necessario realizzare numerosi schizzi e studisulle diverse posizioni degli animali.

4. GIUSEPPE RAGGIO TRA LA PITTURA LIGURE, FATTORI

E “I XXV DELLA CAMPAGNA ROMANA”

4.1. Il Raggio e “I XXV della campagna romana”

Lo studio sulla collezione della Società Economicaè anche occasione per una rilettura critica di alcuniaspetti della sua opera. Il confronto con dipinti dianalogo o simile soggetto di altri esponenti delgruppo de “I XXV della campagna romana” è inte-ressante perché ci mostra come il Raggio, anche permotivi anagrafici, non possa essere accostato a nes-suno dei movimenti artistici più o meno “d’avan-guardia”, a cui molti degli altri membri del gruppoperlomeno si avvicinarono, essendo la sua pitturapiù incline al verismo sociale13.

Dal punto di vista specificamente artistico inol-tre, non furono a ben vedere in molti tra “I XXV” adipingere con assiduità i temi prediletti dal Raggio,che anzi rappresenta quasi un’eccezione: l’artistadel gruppo più vicino al Raggio per lo stile pittoricoe per i soggetti rappresentati è certamente EnricoColeman (1846-1911), l’”animalista”, il “principedella campagna romana”, come testimoniano i suoinumerosissimi acquerelli – oltre ai disegni - raffi-guranti butteri, bovi, cavalli, mandrie14.

L’”ineguagliabile irreale solennità”, la “dignitàsacra”, il “silenzio innaturale” della campagna ave-vano la capacità di provocare la perdita di ogni no-zione di tempo e di distanze reali e di comunicarela duplice impressione di bellezza “allettatrice”15 –impressioni tradotte in pittura in particolare da chitra “I XXV” maggiormente si accostava ad aspetti

13 Il gruppo de “I XXV” si formò a Roma nel 1904 dalla con-fluenza di vecchie e nuove generazioni di pittori provenienti dadiverse esperienze artistiche, sociali ed esistenziali, uniti dal co-mune interesse per il paesaggio della campagna romana. L’ideadella fondazione venne a un gruppo di dieci pittori – a cui si ag-giunsero in seguito numerosi altri membri - provenienti dalla so-cietà di artisti “In Arte Libertas” (di cui divenne membro nel 1887anche Giuseppe Raggio), fondata nel 1886 da Nino Costa, pittoreche ispirò gran parte dei Macchiaioli toscani già affermati.

Per una rassegna bibliografica aggiornata sui “XXV” e sulla cam-pagna romana, cfr. La campagna romana 2005; I 25 della cam-pagna 2005.

14 Si notino le comuni note compositive, stilistiche e tonali traquesto Tempo Piovoso del Coleman e il posteriore A Maccarese delRaggio conservato a Roma all’Accademia nazionale di San Luca: cfr.I 25 della campagna 2005, pp. 101-108, 233-248.

15 CERVESATO 1910, pp. 33-34. 16 La campagna romana 2005, p. 99.

Fig. 10 - G. RAGGIO, Studi di cavalli (particolare), matita nera sucarta giallastra, Società Economica di Chiavari.

simbolisti dell’arte e meno interesse aveva per unarappresentazione veridica del dato naturale – e dipericolo e fatica, aspetto questo che ebbe inveceproprio in Giuseppe Raggio uno degli interpreti piùcostanti e significativi.

In due xilografie datate 1919 (Il fuoco sacro e Loscheletro della capanna, Roma, Archivio Cambel-lotti)16 Duilio Cambellotti fornisce ad esempio unastraordinaria trasfigurazione visionaria delle ca-panne reali, una trasfigurazione che testimonia lamatrice secessionista molto presente nelle opere delpittore intorno al 1911-1912. Il Raggio invece, nel

ANDREA LAVAGGI

190

suo Paesaggio con capanne fornisce un’interpreta-zione più “tradizionale” del soggetto, tutta impron-tata sull’uso del colore, uniforme e omogeneo, stesotramite pennellate volutamente sfilacciate; e non c’ènemmeno un’intenzione verista, perché il robustosenso della materia pittorica ha la meglio sui detta-gli e quindi sull’intenzione descrittiva: piuttosto sipuò avvertire, in questa atmosfera sfatta, qualcheeco della pittura simbolista, alla quale si avvicina-rono alcuni dei membri de “I XXV della campagnaromana”.

Si è visto come i dipinti del Raggio siano spessopermeati di toni malinconici, mai idilliaci: non eraperò un sentimento comune a tutti i componenti dei“XXV”; la recensione dedicata all’esposizione ro-mana del 1895-96, riguardo al Paesaggio pastorale:Lago e rovine di Ninfa dipinto da Giulio AristideSartorio, ci regala uno scenario ben lontano dalloZampognaro e il gregge (fig. 5) del Raggio: Ugo Fle-res scriveva infatti “d’una specie di sinfonia pasto-rale della campagna romana […]”, e così sidescriveva il dipinto: “Un’ecloga pittoresca […].Sulla sponda del lago di Ninfa un pastore suona lazampogna in mezzo alla mandria. Finissima è latrattazione dell’acqua azzurrognola, percorsa da unbrivido che si sporga sottile fra le canne e le erbealte, piegandole con un sussurro che par quasi perudire, come accompagnamento della cornamusa”17.

4.2. Il Raggio e Fattori

Nella pittura del Raggio si rilevano spesso ac-centi macchiaioli: analogie compositive e coloristi-che si possono riscontrare tra alcuni dipinti diFattori conservati presso il Museo Civico di Livornoquali Capanna e pagliai, Pagliaio (1870-1875) e Fa-scinaia a Castiglioncello (1875 circa)18 e, pur nellapiù accentuata stilizzazione del soggetto, nella mag-giore rapidità di tocco e nell’ancora più insistito usodella biacca, i due piccoli dipinti Campagna ro-mana e Pagliari (fig. 7). Ben distante da questo lin-guaggio è invece ad esempio il pastello Pagliai(Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna e Con-temporanea), dipinto nel 1908 da Maurizio Barri-celli, artista che faceva parte dei “XXV dellacampagna romana”.

Analoghe consonanze possono essere riscontratein alcuni paesaggi e in numerosi dipinti di animali:il Paesaggio maremmano della collezione chiava-rese si avvicina al Paesaggio a Castiglioncello di col-lezione privata dipinto da Fattori tra il 1867 e il187019, mentre il Cavallino nero di Chiavari appareripreso da Tre cavalli in pastura anch’esso di col-lezione privata, esposto nella recente mostra Gio-vanni Fattori tra epopea e vero20; anche Il Toro,bozzetto del Raggio in Società Economica, apparequasi una trasposizione pittorica di un disegno amatita di Fattori raffigurante un bue e conservato alMuseo Civico di Livorno21.

È forse però nei disegni che troviamo le mag-giori analogie tra i due artisti, in quella comune “vo-cazione al segno” che induce nuovamente adaccostare il Raggio a Giovanni Fattori, in questocaso al Fattori “minore”, quello dei bozzetti, dei tac-cuini, delle impressioni, degli studi per dipinti dipiù grandi dimensioni, e più in particolare ad ungruppo di disegni realizzati agli inizi degli anni Ot-tanta e caratterizzati dal tema dei butteri, disegni inseguito utilizzati per importanti e vaste tele22. Pen-siamo ad esempio ad alcuni disegni di Fattori rea-lizzati in quel periodo, Vecchio buttero di profilo,Buttero con laccio, di spalle e studio della testa, Stu-dio di buttero a cavallo, da tergo (1882 circa), o alloStudio di buttero a cavallo che impugna un bastone(1882-1890)23, e alla Figura tronca d’uomo, al Ra-gazzo a Cavallo e al Mandriano e Bovi (fig. 8) di-segnati dal Raggio; pensiamo anche però allaprecedente produzione grafica di Fattori, in cui tro-viamo un’insistita attenzione per le figure degli ani-mali, cavalli e buoi in particolare, “ritratti” in diversimovimenti o in posa24, disegni che richiamano al-cuni fogli chiavaresi del Raggio, in particolare Vi-tello, Studi di cavallo (fig. 10), Cavallo in corsa,Mandriano e Bovi.

4.3. Conclusioni

Si è visto come il Raggio abbia operato per lopiù al di fuori del contesto della pittura di paesag-gio ligure della seconda metà dell’Ottocento e deiprimi due decenni del Novecento, pur essendovi ri-masto costantemente legato (nel 1870 viene nomi-

17 FLERES 1896, p. 886; per l’opera di Sartorio, cfr. La campagnaromana 2005, fig. 30, p. 86.

18 Cfr. Giovanni Fattori 2008, n. 69, p. 104; n. 96, p. 139; n. 130,p. 172.

19 Ib., n. 87, p. 137.

20 Ib., n. 195, p. 254. 21 Ib., n. 211, p. 256.22 Ib., pp. 19-20.23 Ib., nn. 249-250, p. 300; n. 256, p. 301; n. 263, p. 302. 24 Ib., nn. 81-84, p. 118; nn. 211-212, p. 256.

GIUSEPPE RAGGIO, UN PITTORE LIGURE A ROMA: LA COLLEZIONE DELLA SOCIETÀ ECONOMICA DI CHIAVARI

191

nato accademico di merito dell’Accademia Ligusticadi Genova); se appare quindi improprio accostare lesue opere al percorso storico e artistico della pit-tura di paesaggio ligure, anche la sua attività all’in-terno dei cosiddetti “XXV della campagna romana”,così come le tangenze con il più ampio filone ita-liano del verismo, vicine almeno in parte alle espe-

rienze di Fattori e dei Macchiaioli, vanno valutatecon attenzione: egli mantenne infatti sempre unalinea ed un percorso pittorico autonomi.

Referenze fotografiche: Tutte le foto sono di Andrea Lavaggi (Archivio Fotografico Società Economica di Chiavari)

La campagna romana 2005, La campagna romana de IXXV, catalogo della mostra (Roma 2005), a cura di A. M.Damigella, N. Cardano, Roma.

LANCELLOTTI A. 1919, Raggio pittore, Torino.LANCELLOTTI A. 1923, Un cantore della campagna romana:

Giuseppe Raggio, in “Roma”, n.4.MAMMUCARI R. 1991, La campagna romana immagini del

passato, Roma. Pittura di paesaggio 1990, Pittura di paesaggio in Liguria

tra Otto e Novecento, Catalogo della mostra (Genova1990), a cura di M.F. Giubilei, Genova.

Registro dei Verbali 1916, Registro dei Verbali della SocietàEconomica e del suo Ufficio di Presidenza, Verbale dellaseduta del 4 agosto 1916, redatto dal Segretario generaleG. Landò.

SANFILIPPO M. 2005, Roma e la Campagna Romana tra il1870 e i primi del Novecento, in La campagna romanade I XXV, catalogo della mostra (Roma 2005), a cura diA. M. Damigella, N. Cardano, Roma.

Bibliografia

BERZERO 1952, Una collezione di bozzetti e disegni del pit-tore chiavarese Giuseppe Raggio possedute dalla So-cietà Economica, in “Atti della Società Economica diChiavari”.

Catalogo della Quadreria 2001, Catalogo della Quadreria, acura della Società Economica di Chiavari, Rapallo.

CERVESATO A. 1910, Latina Tellus, Roma.FLERES U. 1896, Vita romana, in “Natura ed Arte”, anno V, n.

11.Giovanni Fattori 2008, Giovanni Fattori tra epopea e vero,

Catalogo della mostra (Livorno 2008), a cura di AndreaBaboni, Milano.

GIUBILEI M.F. 2004, Gam. Repertorio, Genova. Giuseppe Raggio 2010, Giuseppe Raggio 1823-1916. Il

grande cantore dell’Agro in una collezione romana, Ca-talogo della mostra (Roma 2010), a cura di G. Belardi,Roma.

I 25 della campagna 2005, I 25 della campagna romana:1904-2004, a cura di R. Mammucari, Marigliano.