GENIUS LOCI: LO SPAZIO SCOLPITO E IL MISTERO DI NIETZSCHE, LOU E IL SACRO MONTE

Transcript of GENIUS LOCI: LO SPAZIO SCOLPITO E IL MISTERO DI NIETZSCHE, LOU E IL SACRO MONTE

Rivista di estetica, n.s., 53 (2 / 2013), LIII, pp. 235-262 © Rosenberg & Sellier

Babette BabichGENIUS LOCI – LO SPAZIO SCOLPITO E IL MISTERO DI NIETZSCHE, LOU E IL SACRO MONTE1

AbstractThis essay explores Nietzsche’s visit to Orta, including his visit with Lou von

Salomé to Sacro Monte. Yet there are two Sacri Monti, one at Orta and one, some distance away, at Varallo. Lou reports that Nietzsche described this visit as the «most charming dream» [entzückendsten Traum] of his life and scholars have concluded that this dream refers to Nietzsche’s erotic moment – just a kiss – with Lou. This essay argues for a hermeneutico-phenomenological consideration of the locus itself: featuring nearly a dozen (doubled that number at Varallo) architecturally unique oratories and hundreds of brilliantly painted, nearly life-size statues set in landscape designed to recreate the particular atmosphere of the Mediterranean world, both Jerusalem and Athens, transposed to the north of Italy. This “weather” would have captivated the Nietzsche who worked on the intersection between what texts tell us about antiquity and the world, the “barest hem of which”, as he once put it, we cannot begin to touch.

Il popolare racconto del “mistero” o “miracolo” dell’incontro tra Friedrich Nietzsche e Lou von Salomé sul Sacro Monte dovrebbe indurci, vorrei sostenere, a una riflessione sulla località, o la costellazione specificamente geografica, che è qui in questione. Il luogo è rilevante di per sé, sia dal punto di vista storico sia da quello contestuale, ma anche perché Nietzsche e Lou si sono conosciuti “in transito”, mentre viaggiavano ciascuno per conto proprio, recandosi a visitare altre persone, e sempre in compagnia di altri, il che significa: estaticamente.

Paul Rée, con cui Nietzsche aveva passato molto tempo, entrambi ospiti di Malwi-da von Meysenbug a Roma, aveva già scritto a Nietzsche per raccontargli di Lou. I commentatori amano citare la lettera di Nietzsche a Rée, dove Nietzsche scrive:

1 Traduzione dall’inglese a c. di Daniela Tagliafico.

235

Saluti da parte mia questa russa, se tutto ciò può avere un senso: sono avido di tale specie di anime [Grüßen Sie diese Russin von mir, wenn dies irgend einen Sinn hat: ich bin nach dieser Gattung von Seelen lüstern]. Anzi, tra poco ne andrò a caccia – mi servono per ciò che intendo fare nei prossimi 10 anni. Un capitolo completamente a parte è quello del matrimonio – al massimo potrei consentire a un matrimonio di due anni, e anche questo soltanto in vista di ciò che dovrò fare nei prossimi 10 anni2.

Questo riferimento al matrimonio è diretto a Rée e, in generale, è importante tenere conto del fatto che non riguarda specificamente Lou (per la ragione piuttosto triviale, od ontica, che Nietzsche non l’aveva ancora conosciuta e non si stava quindi dirigendo in tutta fretta a Roma per compiere un destino che aveva in qualche modo prescientemente immaginato). Al contrario, come Joachim Köhler ha notoriamente sottolineato, fu soltanto allora che Nietzsche lasciò Genova per recarsi a Messina3.

Se leggiamo questa lettera, inoltre, ci rendiamo conto che essa è ricca di tutte quelle complessità che tipicamente associamo a Nietzsche. Così, il pensiero di Nietzsche non riguarda Rée né Lou, ma piuttosto lui stesso e i suoi progetti (anzi, un tale pensiero, come Nietzsche sottolinea nella sua lettera, è la sola ra-gione per cui egli avrebbe potuto addirittura approvare il matrimonio, e per cui fece proposte a molte donne, in maniera quasi seriale, e con maggiore o minore timidezza, a seconda dei casi). Il passo in questione acquista invece un effetto di confessione a ritroso se viene confrontato con ciò che Nietzsche dice a Lou (così, almeno, Lou racconta, ricordando parola per parola) circa il loro incontro: «Cadendo da quali stelle siamo stati spinti qui, l’uno incontro all’altra? [Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen?]»4.

Il resto lo conosciamo: dal lago di Orta a Lucerna e Tautenburg, il tutto raccontato dettagliatamente dagli innumerevoli studi disponibili sulla vita di Lou, centrali in qualunque biografia di Nietzsche5. E allo stesso modo in cui si giudica una storia d’amore, o si piange un amico scomparso, così riesaminiamo continuamente i dettagli, osservando minuziosamente le stesse fotografie e fa-cendo sempre le stesse considerazioni.

Qui io vorrei andare oltre l’ermeneutica o l’analisi letteraria (e soprattutto il ruolo che la psicanalisi ha giocato nella letteratura) verso l’estetica fenomenologi-ca, con lo scopo di illuminare il “mistero” associato a ciò che Nietzsche descrisse (ancora una volta, se prendiamo Lou in parola) come il «più affascinante sogno

2 Nietzsche a Rée (Genova, 21 marzo 1882), in Nietzsche 1986, vol. VI: 185-186 (tr. it.: 83). Cfr. anche Binion 1968.

3 Cfr. Köhler 1989: 317 ss.4 Andreas-Salomé 1951: 80 (tr. it.: 89).5 Dalla parte di Lou troviamo, di nuovo, Binion e gli altri autori che abbiamo elencato sopra,

nonché il popolare racconto di Vickers, così come i racconti di Carol Diethe e Hummel. Oltre alle biografie di Nietzsche, si veda, per l’analisi della sua vita, Allison 2001.

236

della mia vita» – «il Sacro Monte»6. E vogliamo domandarci: quale «sogno»? Che cosa è accaduto? E mentre ce lo chiediamo, come degli scolaretti, pensiamo già di saperlo: si devono essere baciati. In realtà Lou stessa, quando le venne chiesto, in seguito, del bacio, complicò le cose, dichiarando di non ricordare più. Il che è una conferma! Come più di un commentatore ha concluso esultante: si sono baciati! Che cos’altro abbiamo bisogno di sapere?

Siamo ormai abituati a credere alle conclusioni dei commentatori, i quali, a loro volta, trattano le parole di Lou come se fossero i ricordi stessi di Nietzsche. Così supponiamo che l’evento miracoloso – come quello di avere un bambino o, più appropriatamente nel caso di due amanti, e per richiamare il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro di cui parla Freud, molto più simile alla quasi-perdita che può essere il non avere un bambino – sia di tipo erotico o sensuale. Lo diamo per scontato, dal momento che ci piace immaginare Lou come l’unico amore nella vita di Nietzsche – è questo il risultato della triangolazione: noi stessi scriviamo come se fossimo nella posizione di Nietzsche/Rilke/Freud. E facciamo questo quando non supponiamo, invece, che Nietzsche fosse omosessuale, come Freud avrebbe in seguito sostenuto, probabilmente ispirato da Lou (di nuovo, ri-cordiamo quel viaggio a Messina, accompagnato da riferimenti allusivi alla dimora della felicità stessa, scritti su una cartolina inviata a Peter Gast, che si trovava a Venezia)7. Quel che è certo è che Lou von Salomé è la scelta che noi prediligiamo per Nietzsche, se dobbiamo giocare al gioco delle coppie: molto meglio della sua incauta passione per Cosima Wagner, di Malwida von Meysenbug, o di qualunque altra opzione (e Nietzsche sembra, in effetti, averne avuto altre).

Così, per fare un esempio moderno di una tale reinterpretazione metonimica del-le passioni, nel caso del Principe Carlo d’Inghilterra, l’Americano medio preferisce di gran lunga la defunta Lady Diana all’attuale Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles. Allo stesso modo, siamo turbati dalla moralità di Sarkozy ma appro-viamo, chi più chi meno, i suoi gusti in fatto di donne. Nulla mostra successo a un Americano più di una top-model, come testimoniano i legami sentimentali presenti e passati di Donald Trump, o anche una donna asiatica, come testimoniano invece le preferenze della maggior parte degli intellettuali americani di sesso maschile, specialmente di quella “varietà” che chiamiamo geek8 (di cui Woody Allen sembra essere qui un esempio particolarmente appropriato). Programmi televisivi come The

6 Queste parole sono registrate nel diario (in seguito emendato) che Lou tenne per Paul Rée a Tautenberg, dove, in data 14 agosto 1882, e proprio nel punto della sua elisione, Lou racconta della dichiarazione di Nietzsche: «Monte Sacro – il più affascinante sogno della mia vita lo debbo a Lei [monte sacro < – sagte er – > den entzückendsten Traum meines Lebens danke ich Ihnen]», in Montinari e Colli 1980, vol. XV: 125 (tr. it.: 159). Per una discussione dell’importanza delle pagine mancanti dal diario di Lou si veda Allison 2001: 275, 281-282.

7 Per una discussione e ulteriori riferimenti si veda Babich 2008a.8 Il termine è pressoché intraducibile in italiano. Viene variamente reso con “secchione”, “imbranato”

o “eccentrico”. Geek è stato applicato in primis agli “smanettoni”, i ragazzi fanatici dei computer e della tecnologia, ma può applicarsi a chiunque sia un fanatico in qualunque ambito culturale [N.d.T.].

237

Bachelor 9 giocano sui nostri appetiti vicari non solo nel combinare unioni, ma per ciò che riguarda, più in generale, la formulazione di giudizi. E come De Beauvoir ci ricorda, le donne stesse semplicemente rafforzano tali giudizi, guardano alle donne come fanno gli uomini, soltanto in modo più esigente, sottomettendole alla stessa oppressiva tradizione che le considera come oggetti.

Questa è anche la ragione per cui Paul Rée può scrivere: «Si vuole la donna che è desiderata da molti per essere preferiti agli altri»10. «E dunque è vero anche il fatto, riconosciuto da tutti, che la gelosia rende il nostro amore più forte»11. Le riflessioni di Rée considerano anche il ruolo della società nella scelta dell’amata, nella promessa di matrimonio, nei rimpianti che derivano dal dover scegliere una moglie, e così via. «Il nostro amore cresce se il suo oggetto piace anche ai nostri amici, dal momento che in questo modo anche la nostra vanità trionfa»12. Se Rée ha ragione, Lou, che piaceva a così tante persone, avrebbe dovuto essere la migliore compagna possibile per Nietzsche. “Se solo se ne fosse resa conto!”, sospiriamo. E preferiamo Lou non solo alle giovani di Messina, ma anche a sua sorella (la vita affettiva di Nietzsche fu piuttosto complessa, apparentemente).

Così, nel caso di Nietzsche, il «sogno affascinante» del loro incontro al Sacro Monte, di loro due da soli, può avere riguardato soltanto la passione di Nietzsche per Lou, e il suo parlare del «clima di Orta» non poteva che riflettere la sua con-vinzione – che tuttavia si rivelò infondata – che questa passione avesse – almeno in quel momento, e almeno per lui – una base reciproca13.

Nietzsche stesso, maestro della prospettiva qual era, scrive altrove dei pericoli che derivano dal credere a queste apparenze, non soltanto trattando inizialmente

9 Reality show statunitense, in cui alcune ragazze si contendono uno scapolo. Prodotto anche in Italia con il titolo The Bachelor – L’uomo dei sogni [N.d.T.].

10 Rée 2003: § 267, p. 43. Scritto come se rappresentasse uno sguardo inedito o senza veli (e dunque più utile sotto il profilo psicologico) sugli appunti di un diario, il libro di Rée fu pub-blicato anonimamente come “i resti” di un lascito letterario. Scrivere l’altrui (o anche il proprio) Nachlass era un’occupazione popolare, e potremmo rintracciare questa preoccupazione anche in Lou e in Nietzsche, e più ovviamente, forse, in Kierkegaard. E vorrei sostenere che anche i Beiträge di Heidegger si spingono in questa direzione, andando persino un po’ più lontano. Cfr. Babich 2009a. Con le sue stesse memorie Lou si avvalse della stessa tecnica.

11 Ivi: § 265. Questo aforisma è tratto dalle – esplicitamente anonime – Psychologische Beobachtungen: Aus dem Nachlass von “*” di Paul Rée. L’osservazione di Rée potrebbe essere definita a buon diritto di tipo nietzscheano, se solo questo non annullasse l’ordine di influenza (benché l’influenza tra amici tenda anche a essere mutuale, ed è solo la prospettiva di chi è estraneo alla relazione che traccia una direzione, secondo affinità o entusiasmi esterni). Si vedano l’introduzione di Robin Small alla sua traduzione di Rée, Basic Writings, per un’analisi dell’influenza di Rée (in part.: xxxiv ss.), nonché Small 2007.

12 L’intero aforisma continua a sottolineare questo parallelo: «Il nostro amore si riduce se il suo oggetto non piace ai nostri amici, dal momento che la nostra vanità non può trionfare e forse addirittura ne soffre», Rée 2003: § 300, p. 48.

13 Così leggiamo le riflessioni dolenti di Nietzsche sulla mutualità in Al di là del bene e del male, § 192, il che confermerebbe la lezione ricevuta dalla delusione che gli aveva procurato Lou, nel caso non avessimo potuto leggerla già in Umano, troppo umano, ai §§ 374 e 376 e nell’intera sezione “Uomo e società”.

238

di linguaggio, retorica e tragedia, ma riflettendo sulla conversazione: ogni luce e ombra, artefatti dei nostri pregiudizi, convinzioni, speranze14. Per questo vorrei richiamare l’attenzione sul Sacro Monte stesso: è molto importante, intendo sostenere, rievocare il suo spirito, carico di significati esplicitamente religiosi e addirittura letteralmente demoniaci, se lo si intende come genius loci. Si tratta certamente di un «sogno affascinante» o incantevole, come lo definisce Nietzsche nel racconto di Lou, ma si tratta anche del clima, di cui Nietzsche parla proprio a proposito di Orta e del suo lago, nelle montagne del Nord-Ovest italiano. E questa atmosfera non è soltanto caratteristica del paese di Orta, dove soggiornarono i quattro – Nietzsche e Rée, in compagnia di Lou e di sua madre – ma di tutta quella regione, poiché non lontano da lì si trova anche l’originario Sacro Monte di Varallo, che allora era stato appena finito ed era perciò sulla bocca di tutti.

Dunque, se sappiamo che essi soggiornarono a Orta, quale Sacro Monte visitarono15? La nostra domanda, se la poniamo seriamente, è complicata da ogni sorta di circostanza. Oltre ai quaranta chilometri di distanza, c’è il problema del ritardo non giustificato, poiché Nietzsche e Lou impiegarono troppo tempo per tornare dal Sacro Monte – un ritardo che preoccupò tanto Paul Rée quanto la madre di Lou16. Quanto tempo stettero via, esattamente, e quanto tempo ci vuole per fare una passeggiata, per visitare un sito, in un Tagesausflug – una gita di un giorno – loro due soltanto, in vacanza?

E poi, oltre alla questione del tempo, c’è di nuovo la questione del luogo. Il Sacro Monte di Orta è ridicolmente vicino al paese (a forse dieci minuti di distanza), una vicinanza che avrebbe inevitabilmente indebolito qualunque spiegazione Nietzsche e Lou avessero fornito circa il loro ritardo (e questo è proprio il motivo per cui sappiamo che si devono essere baciati). A ciò si aggiunge il lavoro d’indagine poiché, come dice Peters riportando le parole di Lou, i due spiegarono che «volevano vedere il tramonto sul Monte Rosa»17 ma, come ci ricorda Peters, non si può affatto «vedere il Monte Rosa dalla cima del Sacro Monte [di Orta]» – fatto di cui anche i loro compagni di viaggio

14 Cfr. Nietzsche, Al di là del bene e del male, §192.15 Per un ulteriore approfondimento su questa questione si veda De Filippis 2010.16 È importante ricordare che la madre di Lou si era ammalata e aveva bisogno dell’aiuto della fi-

glia, la quale dunque lasciò Rée nella – per lui – scomoda posizione di dover prendersi cura della Signora von Salomé in assenza di Lou.

17 Cfr. Peters 1962: 99. Vorrei sottolineare che Samuel Butler si riferisce al Monte Rosa trattando del viaggio tra Orta e Varallo, descrivendolo solo di passaggio, in una singola pagina, cfr. Butler 1881 (1913 ed. ampliata). Il libro di Butler, un successo immediato, ispirò imitazioni e traduzioni in tutta Europa. Karl Baedeker descrive proprio il passaggio da Orta a Varallo attraverso il lago di Pella («2 franchi per 2 rematori […] A Pella è possibile procurarsi dei muli per un viaggio oltre il Colma, verso Varallo», cfr. Baedeker 1868: 183) e nota che a metà del percorso «il panorama delle Alpi è bellissimo ed abbraccia il Monte Rosa, i laghi di Orta e Varese e la pianura lombarda. L’intero per-corso è bellissimo» (ivi: 183-184). Baedeker aggiunge che da Varallo il Sacro Monte «si raggiunge in un quarto d’ora attraverso un cammino ombreggiato da bellissimi alberi» (ivi: 184). Nella versione del 1882, tuttavia, si può anche leggere, riguardo a Orta, che «vari punti sulla collina danno accesso a bellissime viste sul lago, mentre il panorama dal campanile posto sulla sommità include il Monte Rosa con la neve, che si staglia sulle colline più basse», cfr. Baedeker 18826: 172.

239

dovevano essere ben consapevoli18. Proprio rispetto a questo punto le cose diventano ancora più complicate, dal momento che il tramonto sarebbe stato visibile, si può supporre, almeno a metà di un viaggio da Orta verso Varallo, attraverso il lago Pella.

Varallo, il primo a essere costruito dei nove Sacri Monti che si trovano nella regione, era allora riconosciuto come una delle “meraviglie del mondo”. Ciò che aveva reso sacri tanto Orta quanto Varallo non sarebbero stati i luoghi montani, nonostante l’eros pagano e animistico dell’espressione stessa “Monte Sacro”. Piut-tosto, questi siti furono costruiti come siti del sacro, per il piacere del fedele, in un tempo in cui questi spettacoli non sarebbero stati disponibili altrimenti, laddove oggi l’ubiquità di cartelloni pubblicitari, riviste, film, televisione e internet rende tali spettacoli letteralmente indifferenti ai nostri occhi19. Tuttavia, allora come oggi, noi siamo semplicemente impreparati, tanto per Orta quanto per Varallo, siti costruiti per ciò che Nevet Dolev definisce «l’osservatore partecipante»20. Questi siti di pellegrinaggio offrono una veduta a grandezza naturale e in presa diretta di un altro mondo, presupponendo dunque il diretto coinvolgimento del visitatore, ed escludendo, al contrario, la sua passività.

18 Peters 1962: 99.19 Ma, in aggiunta alle riviste e i cataloghi, ci sono anche ciò che possiamo chiamare “i cinema-scope

del xix secolo”, tra cui le scenografie teatrali di Daguerre e speciali stanze costruite a questo scopo (se ne può ancora vedere una versione al Pleasure Beach Blackpool di Bournemouth), nonché i diorama e altri strumenti dello stesso tipo, tutte attrazioni molto comuni al tempo di Nietzsche e ancora prima.

20 Da qui il titolo di Nevet Dolev, The observant believer as participant observer (cfr. Dolev 1996).

Fig. 1 Entrata al Sacro Monte di Orta. Foto dell’autrice, 19 agosto 2010.

240

Ancora più significativo (e questo è il punto in cui non possiamo fare a meno della fenomenologia come pratica filosofica che va al di là della mera ricerca biblio-grafica e dell’interpretazione riflessiva) è il fatto che questi siti devono essere visti, nel senso che devono essere visitati una cappella alla volta, andando di oratorio in oratorio (ed è proprio questo che consente di fare l’esperienza del pellegrino) – un processo nel quale si è costretti a fermarsi a riflettere su ciò che deve essere visto. In questo senso tanto Orta quanto Varallo sono meravigliose occasioni per ciò che si potrebbe chiamare “una miracolosa penetrazione nel dominio della metafisica”: il mondo superiore raffigurato come parte del mondo inferiore, il mondo del passato e il presente nella luce dell’eternità, che è la pienezza del tempo.

Anche le cappelle sono di speciale interesse: architettonicamente distinte una dall’altra, esse includono in sé il paesaggio e la montagna stessa, la sua collo-cazione e i suoi punti panoramici. Ciascuna è un tesoro di progettazione e di presentazione percettiva, senza dimenticare le pitture trompe l’œuil sui tre lati, che includono talvolta il soffitto e il pavimento, e talvolta addirittura il pavimento di mattonelle dell’anticamera o del portico all’esterno, come parte del dipinto presente all’interno della cappella stessa. Di ulteriore interesse per Nietzsche sa-rebbero state sia le illustrazioni esterne, che decorano i piccoli oratori, sia quelle delle anticamere, che raffigurano non soltanto motivi religiosi, ma anche fallici e apotropaici, oltre alle immagini di titani e altre divinità pagane.

Ciò che intendo dunque sostenere è che Nietzsche e Lou, con o senza un bacio lungo il cammino, avrebbero potuto facilmente decidere di prendersi del tempo per visitare il vicino Sacro Monte di Orta che, con la sua trama di cappelle o templi fatti su misura, di studiati scorci prospettici e diorami adeguati alla prospettiva, in cui statue a grandezza naturale sono collocate in linea prospettica con le figure e i paesaggi dipinti sullo sfondo e poste sotto la rappresentazione del mondo ultraterreno (un mondo parallelo a quello sottostante), avrebbe offerto ai visitatori uno spettacolo dopo l’altro.

Figg. 2 e 3 Sacro Monte di Orta, dettaglio del soffitto interno del portico ed esterno. Foto dell’autrice, 19 agosto 2010.

241

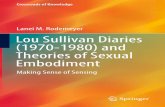

È importante sottolineare che, oltre all’immaginario classico o “pagano” che decora le pareti, le figure di terracotta dai colori vivaci non sono poi così diverse dalle statue policrome dell’antica Grecia, che Nietzsche invoca, nelle due conferen-ze pubbliche che tiene a Basilea, come un indispensabile correttivo alla popolare visione winckelmaniana dell’antichità, tipicamente bianca e pura, o non colorata21.

Le quasi due dozzine di cappelle sulla montagna sopra il paese di Orta – se confrontate con i 44 oratori di Varallo, così peculiari dal punto di vista archi-tettonico – permettevano ai visitatori di “visualizzare” – utilizzando i migliori espedienti della prospettiva caratteristica del Rinascimento italiano – visioni sacre e mondane. Abbiamo dunque a che fare, qui, con un fenomeno estetico piutto-sto che con una dimensione religiosa (benché quest’ultima sia inclusa in esso), e proprio questo è ciò che colpì Samuel Butler, che sfidò gli eccessi di Varallo nell’epigrafe al suo Ex voto22, definendoli come quasi pagani, eccedenti il “sacro” come tale. Proprio questo eccesso, tuttavia, corrisponderebbe alla posizione di Nietzsche riguardo alla Grecia antica.

21 Per una discussione di questo aspetto e i relativi riferimenti bibliografici si veda Babich 2009b. Per ulteriori riferimenti si veda Babich 2008b.

22 L’epigrafe cita l’abate Mabillion 1698: «Non ci sono che due nemici della religione: il troppo poco e il troppo, e dei due il troppo è mille volte più pericoloso», in Butler 1888.

Fig. 4 Sacro Monte di Orta, canonizzazione di San Francesco. Foto dell’autrice, 19 agosto 2010.

242

Ciò che, secondo Lou, Nietzsche definisce come un «sogno affascinante» consiste dunque nella percezione sacra offerta da queste piccole cappelle, co-struite in base al modo in cui dovevano essere viste, che davano vita a un vero e proprio mondo apparentemente concluso, una raffigurazione scolpita di un mondo lontano. E se percorsero quei quaranta chilometri (o se, invece, decise-ro di non farli), Nietzsche e Lou non avrebbero comunque potuto non essere consapevoli dell’esistenza di Varallo nelle vicinanze di Orta, dal momento che Varallo era stato finalmente completato, in modo trionfale, proprio nel 1881, dopo secoli di lavoro.

Ancora una volta, dovremmo chiederci: con quanto ritardo arrivarono, esatta-mente? Tanto Nietzsche quanto Lou si riferiscono soltanto al «Sacro Monte», che noi consideriamo dunque come l’abbreviazione di un evento speciale, che accadde tra loro due soltanto, e perciò noto soltanto a loro due. Orta o Varallo?

Non è mia intenzione argomentare qui per un Sacro Monte piuttosto che l’altro, dal momento che “Monte Sacro” sta a significare proprio la verosimi-glianza del mondo del sacro, un’iperrealtà avant la lettre, da intendersi proprio nel senso che Jean Baudrillard attribuisce a questo termine. Entrambi i luoghi avrebbero permesso al visitatore di gettare uno sguardo su una serie di mondi sacri, estremamente particolareggiati e più perfetti della vita, indipendentemente dal fatto che illustrassero scene della vita di San Francesco – a Orta – o della vita di Cristo – nel caso dei numerosi oratori del Sacro Monte di Varallo.

Fig. 5 Sacro Monte di Orta. Foto dell’autrice, 19 agosto 2010.

243

In entrambi i casi non stiamo parlando soltanto di uno o due oratori, e nem-meno di una mezza dozzina o persino di una dozzina ma, anche nel caso di Orta, di quasi due dozzine di questi oratori (il doppio nel caso di Varallo), posti sulla sommità di una montagna e concepiti per essere visitati in successione, in una visita guidata, indicata dai numeri posti sul sito.

L’uso del linguaggio di un «sogno» e della sua seduzione dipende dal fatto che queste “visioni” tridimensionali avvenivano in spazi completamente chiu-si: si trattava, cioè, non di vedute nella distanza infinita della geometria euclidea, caratteristiche di un Brunelleschi o dei dipinti del Rinascimento – che, come sappiamo, riflettevano una prospettiva geometrica, proiettiva – ma di visioni di un mondo completo e variamente chiuso o finito23.

La questione della prospettiva è complicata e solitamente la consideriamo come una convenzione che non varia. Mostrare fino a che punto questo sia un errore è stato il compito della storia dell’arte, specialmente di Rudolf Arnheim, ma anche di Heinrich Wölfflin e Rudolf Wittkower24, e più di recente, e anche con maggior precisione, di Patrick A. Heelan, il filosofo della scienza che si è occupato di prospettiva non solo in termini di tecnica pittorica, ma anche di geometria della visione umana25. Menziono il lavoro di Heelan perché non stiamo semplicemente parlando, come fa Martin Kemp, dell’intersezione tra scienza (come se la scienza fosse sempre moderna) e arte (come se l’arte fosse

23 Questo mondo chiuso è il mondo del sogno: non Dioniso, ma Apollo, dal momento che, lo ricordiamo, il “linguaggio del sogno” è anche il termine che Nietzsche usa per Apollo, il dio scultore, nel suo primo libro, La nascita della tragedia.

24 Per una significativa raccolta di scritti su questo tema si veda Vischer et al. 1994.25 Cfr. Heelan 1983.

Fig. 6 San Francesco per umiltà si fa condurre nudo attraverso il Carnevale di Assisi, Cappella xiii, Orta. Foto dell’autrice, 19 agosto 2010.

Fig. 7 Deposizione della Croce, Cappella xxxix, Varallo.

244

sempre tesa verso il Rinascimento o la visione di Vermeer, e così via)26: in questi siti l’elemento architettonico è utilizzato come parte di un dispositivo tecnico per generare uno spazio chiuso infinito27.

Come Heelan ci ricorda e come anche gli storici dell’arte forse hanno fatto (benché sinora non l’abbiano fatto frequentemente), le regole circa l’uso della prospettiva non sono soltanto convenzioni di una cultura o di un’epoca, ma dipendono dalla geometria della visione, che risulta essere sensibilmente non-euclidea – cosa piuttosto sconveniente per le proiezioni geometriche, che usano invece strumenti per il disegno a linee dritte e curve. E qui vorrei suggerire che, sotto il profilo fenomenologico, soltanto questo è importante in uno spazio chiuso. Questo tipo di percezione è “inventata” o “costruita”: non abbiamo infatti a che fare con una tecnica matematica per dipingere o rappresentare architetto-nicamente quelle che diventeranno le mappe proiettive del mondo scientifico moderno, quanto piuttosto un mondo chiuso o completato, dato nella pienezza dello spazio e del tempo.

Le statue non sono propriamente a misura d’uomo, ma sono distorte con esagerazioni e scorci, per ottenere, come abbiamo già notato, un effetto pro-spettico. A Orta si tratta del mondo di San Francesco, un mondo articolato o allineato con il mondo sottostante, in cui si rispecchia l’osservatore che si trova dall’altro lato della grata, e attraverso cui in realtà – e spesso da punti indicati in modo molto preciso (si vedano per esempio le figg. 9-11) – le scene devono essere – e molte volte possono essere soltanto – viste, per poter intravve-dere il mondo di sopra. Oltre alla tridimensionalità dello spazio, dunque, che si appiattisce poi nella distanza a due, e infine a una dimensione, c’è anche un altro quid hoc ad aeternitatem, di livello superiore, essoterico ed esoterico, che permette di rappresentare lo spazio e il tempo mondani, inquadrandoli o confrontandoli con l’eternità.

26 Cfr. Kemp 1990. Un’opera più ampia che però non prende in considerazione le scoperte di Heelan, benché abbia il merito di riferirsi a Husserl, è Damisch 1987.

27 Quel particolare orientamento che è l’“invenzione della prospettiva” è elegantemente descritto nei dettagli nell’opera di Damish citata sopra, ma è proprio per questa ragione che abbiamo bisogno di far riferimento anche al lavoro di Heelan, in modo da poter pensare insieme la storia dell’arte e la filosofia, superando dunque il senso real-fotografico moderno, come hanno sostenuto nelle loro riflessioni sulla prospettiva artisti contemporanei come David Hockney. Cfr. Hockney 2001, ma si veda anche Falco e Hockney 2000.

245

Prendere in considerazione anche il luogo in questione è una mossa espres-samente fenomenologica, e specificamente ermeneutica, che ci porta fuori dai testi – e fuori dalle nostre immagini vicarie di un bacio (o qualcosa del genere) più o meno lascivo, o più o meno casto – per andare alle cose stesse – in questo caso ai luoghi stessi. Ma anche soltanto questa mossa è difficile per noi, che sia-mo invece abituati a credere nei testi, siano essi lettere, racconti, autobiografie, o commentari28.

A ciò si aggiunge il problema di classificare i Monti Sacri stessi: sono arte? Sono kitsch? Sono luoghi religiosi? Sono un kitsch di tipo religioso29?

Per queste ragioni (e anche per altre, a dire il vero), quando leggiamo la descrizione della visita di Nietzsche e Lou al Sacro Monte (si tratti del Sacro Monte di Orta o di quello di Varallo) data dai commentatori, accade sempre che, nel descrivere il Monte, costoro si riferiscano semplicemente alle “cappelle

28 Questo non significa che vogliamo raggiungere livelli ulteriori nella nostra lettura di questi eventi. Leggiamo, anzi, la stessa cosa più e più volte. Questa strategia laterale potrebbe essere responsabile della nostra allergia alle note in calce che, a sua volta, potrebbe indicare un’allergia a leggere quelli che (come la sottoscritta) producono letteratura secondaria. Di conseguenza gli studiosi spesso detestano citare altri studiosi (o per lo meno riducono tali citazioni al minimo, per non confondere il lettore o l’editore, o anche, in realtà, la loro stessa tesi). E questo rende la formulazione di queste domande, se ci prendiamo il disturbo di porle, un compito assai gravoso.

29 Si veda, ancora una volta, Dolev 1996. Cfr. anche Wharton 2006 e la n. 41 per un’ulteriore discussione.

Fig. 8 Cappella xi, dettaglio da Il Crocifisso parla a San Francesco, Orta. Foto dell’autrice.

246

e i monasteri”, senza soffermarsi sui contenuti di quelle cappelle, senza riflettere affatto su come questi stessi luoghi siano venuti a essere, innanzitutto.

Ecfrasi

Il Torso arcaico di Apollo di Rilke è una sorta di libro illustrato, che esemplifica l’ecfrasi caratteristica della sensibilità moderna. Nella definizione concisa di Gary Shapiro: «L’ecfrasi è il tentativo di fornire un equivalente linguistico del visivo»30. Qui ci domandiamo: di quale statua? Non possiamo saperlo, «Non conoscemmo il suo capo inaudito, | e le iridi che vi maturavano. […] fino a quel centro dove l’uomo genera […] perché là non c’è punto che non veda | te […]»31.

È il «tu» – «[…] la tua vita. Tu devi mutarla» – il termine personale, la sua direzione, che ci cattura. Gadamer sottolinea questo nella sua lettura del poe-ma ne L’importanza della bellezza e Peter Sloterdijk ha preso a prestito questa espressione per dare il titolo alle sue riflessioni più recenti.

30 Shapiro 2010: 180. Nella sua analisi di Lyrical and Ethical Subjects di Dennis Schmidt, Gary Shapiro produce una stupefacente analisi sia del locus classicus dell’ecfrasi – la descrizione ome-rica dello scudo di Apollo – sia del Fifty Days at Iliam di Cy Twombly. Per altre sue discussioni dell’ecfrasi si veda Shapiro 2003: 247 ss.

31 Cfr. Rilke 1994, vol. I: 567.

Fig. 9 Inferriata decorativa, Sacro Monte di Orta. Foto dell’autrice.

247

La poesia di Rilke non ci conduce, in ultima analisi, alla statua stessa, così come del resto la statua non ci conduce verso se stessa, ma neppure alla con-templazione del cuore di pietra, che è – come Heidegger dice a proposito del tempio – «più pietra della pietra stessa», quanto piuttosto a noi stessi. Stiamo parlando del torso come ci si presenta, come noi siamo alla sua presenza: nella lucentezza dell’antico marmo – ed è importante qui che si tratti proprio di una pietra antica, tra le cui proprietà c’è il tipo di luminosità di cui parla Rilke: «Ma il torso | tuttavia arde come un candelabro».

Antico, come possiamo vedere, è anche il sorriso – «e lungo rivolgere | lieve dei lombi scorrere un sorriso» – un sorriso erotico, che ci riporta a quel sorriso che ci commuove, quando si tratta di Lou e Nietzsche, di Lou e Rilke.

Ma quale torso? Quale statua? Che cosa sarà – e soprattutto, è davvero così importante? Non possiamo scegliere semplicemente un torso che ci piace? Ne abbiamo visti così tanti… a Parigi, Berlino, Vienna, Firenze, Monaco. Quanti ne vide Rilke? Quanti ne abbiamo visti noi? Di più? Di meno?

Per apprezzare pienamente il luogo – un apprezzamento che non possiamo offrire in questa sede – indipendentemente dal fatto che si tratti del sito di Orta o di quello di Varallo, dal momento che queste considerazioni valgono per en-trambi, sarebbe necessario non soltanto un esame della tradizione italiana della scultura in terracotta policroma32, ma anche una riconsiderazione di quelle teorie del Rinascimento che si occupano del rapporto tra, da un lato lo spazio in cui sono collocati un affresco e il relativo gruppo scultoreo, ciascuno in modo da essere apprezzato nella sua prospettiva, e dall’altro l’architettura “su misura” del luogo in questione.

Sarebbe inoltre necessario riconsiderare la discussione di Nietzsche circa l’“origine” dell’opera d’arte, certamente influenzata da quello che fu il suo in-segnante prima di Friedrich Ritschl, vale a dire Otto Jahn, senza contare la sua lettura di Gottfried Semper – il tutto molto prima delle riflessioni di Heidegger sullo stesso soggetto – una discussione simpatetica con le tesi della storia dell’arte e le sue dispute, o le sue “convenzioni”, che Nietzsche considerava come sostanziali per una «scienza estetica [ästhetische Wissenschaft ]»33 – come egli definiva l’arte scultorea di Apollo, il dio della luce, che era per lui, come abbiamo già detto, «la bella parvenza dei mondi del sogno»34, per contrasto con l’arte musicale, dinamica, di Dioniso.

Nietzsche sottolineava la necessità di una riflessione sull’evoluzione della forma e dell’abilità, vale a dire una riflessione sulle capacità degli antichi giudicate dal punto di vista moderno, descrivendo, egli per primo, le nostre convinzioni o i nostri pregiudizi di accademici riguardo a ciò che gli antichi potevano o non potevano rappresentare – cosa che fece sia nella sua conferenza inaugurale al ciclo

32 Boucher 2001.33 Cfr. La nascita della tragedia, § i, in Nietzsche 1972: 21.34 Ivi: 22.

248

di conferenze tenute a Basilea, Il dramma musicale greco, sia nel suo primo libro, La nascita della tragedia 35. Che cosa possiamo vedere, che cosa non possiamo vedere? Che cosa c’è da ascoltare nelle parole silenziose, che cosa può essere detto della musicalità del linguaggio greco stesso36?

Si tratta dunque di riconoscere questo suono ormai silenziato, svanito, e la cultura scomparsa dell’oralità come l’arte più alta e preziosa che sia stata prodotta dall’antica Grecia. È questo il fulcro degli sforzi di Nietzsche nel suo primo libro sulla tragedia, ed è questo che ci spiega anche perché nelle sue lettere Nietzsche torni spesso sul fatto che si tratta della stessa tradizione orale, ormai scomparsa, che caratterizzava le canzoni dei Trovatori. Anzi, Nietzsche sosteneva che ciò che aveva tentato di fare ne La gaia scienza non era stato, in ultima istanza, altro che cercare di riformulare ciò che aveva già sostenuto nel suo primo libro sulla forma d’arte tragica, che, come sappiamo, e come Nietzsche stesso scrisse nella successiva prefazione, «avrebbe dovuto cantare […] e non parlare!»37 – per quanto l’allusione di Nietzsche non sia stata compresa fino in fondo dagli studiosi della sua opera. In un aforisma de La gaia scienza intitolato Arte e Natura, Nietzsche ci ricorda l’importanza del fatto che i Greci non andassero a teatro per diver-tirsi con sempre nuovi spettacoli, ma «per ascoltare bei discorsi», sottolineando come questo richiedesse «una passione, anche sul palco, che parlasse bene»38. Questa armonia vocale nella tensione generata dalla dissonanza drammatica è il segreto – musicale, in senso letterale – dell’opera d’arte tragica, come ci ricorda Nietzsche nelle pagine finali de La nascita della tragedia: è il farsi-umano della dis-sonanza, come accade nella persona di Euripide (e forse non meno per Nietzsche stesso, quando teorizza il rapporto di Socrate e Aristotele con la tragedia), ed è anche il motivo per cui la tragedia muore per mano propria.

Al di là della complessità teorica di questo discorso, la visita al Sacro Monte nel maggio del 1882 ebbe luogo quando Nietzsche e Lou erano in vacanza insieme con, rispettivamente, Paul Rée e la madre di Lou, presso il lago d’Orta, nella regione italiana del Piemonte. Abbiamo già sottolineato come la maggior parte degli studiosi riconosca di sapere molto poco circa la visita al Sacro Monte, perché Nietzsche e Lou vi si recarono da soli, e il carattere privato o intimo di questa visita le conferisce certamente un alone di mistero. Qualunque cosa accadde, accadde là, in quel sito montano, molto lontano dai testi e dai documenti, dove il sentiero che sale e quello che scende, come dice Eraclito, sono uno e lo stesso sentiero, ma avrebbero invece potuto essere differenti per Nietzsche e Lou, dal

35 Ho discusso delle riflessioni di Nietzsche su questo tema nelle ultime pagine di Babich 2008c e in Babich 2009b. Oltre a Nietzsche, si veda, in generale, Donohue 1988. Le ipotesi “costruite sulla” convenzionalità del “progresso stilistico” sono affrontate nel suo libro più recente, Donohue 2005. Benché Donohue non vi faccia alcun accenno qui, queste erano le preoccupazioni di Nietzsche nella sua conferenza inaugurale a Basilea sulla questione di Omero e la filologia.

36 Babich 2005. Si vedano anche le prime tre sezioni di Babich 2010a.37 Cfr. La nascita della tragedia, § III, in Nietzsche 1972: 7.38 Cfr. La gaia scienza, § 80.

249

momento che, lo ricordiamo, i due volevano vedere il sole tramontare sulla vetta del Monte Rosa.

Si noti che non sto sostenendo che sia stato detto troppo poco sulla visita al Sacro Monte (ossia sul fatto che si fossero trovati da soli per la prima volta e per un periodo di tempo così lungo). Il caso del Sacro Monte è stato molto discusso, a ogni livello e da molte discipline diverse: la filosofia, gli studi di germanistica, la psicoanalisi e soprattutto la letteratura popolare. Ancora oggi le guide non mancano di sottolineare il fatto che Nietzsche e Lou von Salomé visitarono da soli quel luogo, traendone grande piacere. E ovunque ci viene anche detto che tanto Nietzsche quanto Lou raccontarono di aver provato un certo trasporto come risultato di quell’esperienza (benché questo tipo di racconti varino nell’enfasi posta sulla reciprocità di questo trasporto).

Sto invece suggerendo che, sebbene il trasporto in questione possa aver avuto una sfumatura romantica, dall’una o dall’altra parte, occorre prestare attenzione – cosa che gli studiosi sinora hanno mancato di fare – anche all’atmosfera o il “clima” del posto in questione. Come ho rilevato, abbiamo qui a che fare con luoghi piccoli, chiusi, con cappelle di differente grandezza, contenenti centinaia e centinaia di statue e di figure dipinte, che ci raccontano non solo la vita di San Francesco, ma il viaggio stesso dell’anima: in un sito di pellegrinaggio posto sulla sommità di un monte che si affaccia sul bellissimo lago d’Orta, incorniciato dalle montagne lontane e con la piccola isola di San Giulio a suggellare la sua bellezza, una visita al Sacro Monte di Orta non avrebbe potuto essere altro che un «sogno incantevole», «affascinante». E questa atmosfera incantevole avrebbe certamente trasportato tanto Nietzsche quanto Lou, anche se per diverse ragioni e indipendentemente dal fatto che tra i due ci sia stato o non ci sia stato un bacio.

Fenomenologia: prospettiva e visione

La religione è qui la chiave. Sappiamo che Lou era estremamente religiosa; Nietzsche, invece, aveva altre preoccupazioni che non la religione – almeno nel senso convenzionale del termine – e queste preoccupazioni, ho sostenuto, avevano più a che fare con la sua concezione della filologia e i suoi interessi storici ed ermeneutici, che non con ciò che chiamiamo comunemente “ateismo”. Così, la sua giovanile critica di David Strauss: L’uomo di fede e lo scrittore 39 suggerisce una fenomenologia ermeneutica dell’esperienza religiosa, come anche la sua critica dell’estetica di Hegel, che sviluppa in Umano, troppo umano 40, oltre a ciò che Nietzsche chiama, ne L’Anticristo così come in altri luoghi, «monotono-teismo», che esprime anche con l’osservazione indignata: «Quasi due millenni e non un solo nuovo Dio!»41. Non direi che Nietzsche fosse un teista o un pagano, ma

39 Nietzsche, Considerazioni inattuali, I, in Nietzsche 1972: 165-255.40 Per una discussione si veda Babich 2010b: 404 ss.41 Nietzsche, L’Anticristo, 19, in Nietzsche 1970: 186.

250

non può essere negato che, in quanto classicista, nutriva una smodata passione per le divinità morte o in decomposizione: si trattava, dunque, piuttosto di un “necroteista”.

Ma i dettagli religiosi sono importanti, non sul piano della fede, bensì da un punto di vista fenomenologico. Per poter apprezzare pienamente le statue, infatti, per poterle esaminare con cura, insieme con gli orizzonti dipinti sullo sfondo (tanto a Orta quanto a Varallo), spesso l’osservatore non ha altra scelta se non quella di inginocchiarsi: non per niente queste piccole costruzioni sono chiamate oratori42. La postura, la disposizione richiesta all’osservatore mira a ottenere l’effetto di una visione che si innalza verso l’eternità, sospesa in una tridimensionalità a tinte forti, più reale della vita stessa. Vorrei suggerire che an-che le inferriate poste tra lo spettatore e i gruppi di sculture in ciascuna cappella producono questo tipo di visione prospettica, così come gli elementi architettonici e le differenze nelle dimensioni dei vari elementi. Alcune volte, addirittura, esse hanno fori specifici da cui lo spettatore può osservare la scena al meglio, e in ogni caso, che si tratti di grate in legno o in ferro lavorato, il loro effetto è senza dubbio quello di indurre una sensazione di prossimità43.

42 Ancora una volta è importante sottolineare l’esperienza percettiva di questo incontro a tutto tondo, un incontro, in ogni caso, con un mondo reale. Tutti gli oratori sono decorati – in misura maggiore o minore – con affreschi, tanto sulle pareti quanto sul soffitto, e – cosa ancora più importante dal punto di vista architettonico – ciascuno prevede dei luoghi specifici e facilmente identificabili dietro le grate che, costituendo un ostacolo per la vista, guidano, per ciò stesso, l’os-servazione. Nella maggior parte delle cappelle troviamo più d’uno di questi luoghi e nelle cappelle più grandi ne abbiamo addirittura una serie, distanziati l’uno dall’altro, con delle aperture nelle grate molto ampie e altamente decorative. Nevet Dolev offre una delle rare discussioni di queste cappelle che sia adeguatamente argomentata dal punto di vista della storia dell’arte e sostiene che «Originariamente i pellegrini potevano addirittura entrare nelle cappelle e confondersi con i protagonisti biblici, così che l’essere “presi per mano” avrebbe prodotto di conseguenza un “essere presi al cuore”. Nel xvii secolo, tuttavia, in osservazione dei valori della Controriforma, furono poste delle grate all’entrata delle cappelle, in modo da determinare l’angolo di osservazione e da impedire ai fedeli il contatto reale con le sculture» (Dolev 1996: 180). Questa tesi si accorda con la preziosa osservazione di Dolev riguardo all’“ordinario” o “quotidiano” e il “sacro” rispetto all’uso dei ready made e degli oggetti ordinari in contesti sacri, ma dovremmo fare attenzione anche a non escludere il significato storico-artistico della prospettiva (si vedano i riferimenti a Heelan e Arnheim), specialmente se si considera il punto di vista tipicamente filologico di Nietzsche. Dolev osserva che le grate furono aggiunte soltanto in un secondo momento, ma il fatto non è eccezionale se si considera che si trattò di un progetto di lunghissima durata e che le grate sono una compo-nente architettonica molto frequente. Il suggerimento di Dolev, che l’idea di «determinare l’angolo di osservazione» potesse essere ricondotta ai «valori della Controriforma» corre anche il rischio di astoricismo e non solo perché il progetto stesso necessitò di secoli per essere completato – dal xv alla fine del xix secolo – ma perché la prospettiva è stata essenziale al progetto sin dalla sua prima concezione, sotto l’influenza dello stesso Bramante, cfr. le nn. 41 e 42.

43 Cfr. Dolev 1996, mentre Wharton 2006 adotta un approccio molto diverso. Vorrei sottoli neare anche che i canoni per la percezione, ordinaria e performativa, sono un tema frequente negli studi italiani e francesi sulla percezione. Per un primo sguardo sull’ampia letteratura circa l’uso che Cézanne e Van Gogh fecero di questi canoni, si veda Heelan 1983.

251

Per questo motivo occorre prestare particolare attenzione alle regole che deter-minano l’esperienza della prospettiva, dal momento che queste sono pur sempre delle leggi, che entrano in gioco al momento della visione44.

Parlando di convenzionalità prospettica, vorrei notare che il progetto di Ber-nando Caimi a Varallo ebbe inizio non lontano da quello di Santa Maria presso San Satiro a Milano, una chiesa contraddistinta dall’opera del maestro della proporzione e della prospettiva in architettura, Donato Bramante (1444-1514), e progettata inizialmente dal pittore, scultore e architetto celebrato da Pater, vale a dire Gaudenzio Ferrari (1470-1546).

Nel xvi secolo, Carlo Borromeo visitò l’opera in costruzione a Varallo aggiun-gendo nuove cappelle, e fu lui che le diede il nome di “Nuova Gerusalemme”. E accadde che Varallo, luogo di arte contemplativa e locativa, geografica e dunque letteralmente meteorologica – da qui il riferimento necessario al clima –, un luogo per la cui costruzione ci vollero secoli, venne ultimato e aperto al pubblico, e fornito di un albergo e di una deliziosa fontana, proprio poco prima della visita di Lou e Nietzsche a Orta.

44 Heelan discute di queste convenzioni o indizi nei termini della geometria della visione, ma anche di ciò che descrive come «differenti intenzionalità spaziali», che conducono a prospettive multistabili, secondo la concezione euclidea e iperbolica dello spazio visivo, cfr. Heelan 1983: 73 ss., in partic. p. 35. Come tali, queste convenzioni giocano un ruolo ermeneutico per l’osservatore, e dunque è parte del processo convenzionalizzante (se non, addirittura, vi coincide) il fatto che gli oratori includano quelli che potremmo definire degli “aiuti” alla “corretta” percezione, nella forma, appunto, di griglie stilizzate, ossia “tecnologie” per l’osservazione che non sono, in fondo, limitate alle griglie soltanto, ma che si basano sulla struttura architettonica stessa di ciascun oratorio, offrendo spazi più o meno ampi ed elementi di design come le pavimentazioni a intarsio, di cui abbiamo parlato sopra. Cfr. Arnheim 1974, specialmente il capitolo sullo Spazio.

Fig. 10 Grata. Visione di San Francesco, Orta. Foto dell’autrice, 19 agosto 2010.

Fig. 11 Ombra della grata. Visione di San Francesco, Orta. Foto dell’autrice, 19 agosto 2010.

252

L’originario Sacro Monte di Varallo ha come tema la vita dell’Uomo, e ri-percorre la storia dei Vangeli, partendo dal peccato originale. Particolarmente interessante è una cappella, di forte impatto visivo, che porta un nome che non poteva essere più significativo, in ogni senso, per Nietzsche – Ecce Homo – e che rappresenta dunque per noi un’ulteriore sfida ermeneutica45, dal momen-to che l’Ecce Homo è stata, in fondo, la concezione che Nietzsche ha avuto di sé per tutta la vita (come dovrebbe essere per ogni buon cristiano). Non sto qui parlando del libro eponimo di Nietzsche, ma piuttosto degli echi che la scena raffigurata a Varallo ha avuto, non come comune soggetto artistico, ma specifi-camente nella parabola del folle contenuta ne La gaia scienza.

In ogni caso, che si tratti di Orta o di Varallo, stiamo parlando di luoghi straor-dinari, con Orta che vince senz’altro, come dice Butler, il premio per la sua vista (dominando la bellissima isola di San Giulio) e Varallo che, con le sue sculture e i suoi affreschi, richiederebbe, osserva ancora Butler, una guida tutta per sé46.

45 Si tratta di una cappella sorprendente, costruita su due livelli – con la folla che si accalca su una piazza e Cristo al balcone – e affreschi su quattro lati – a destra, a sinistra, al centro e in alto, e sulla sinistra, in particolare, un affresco che raffigura la scarcerazione di Barabba, che da un’uscita dipinta sul muro fa il suo ingresso sulla piazza. Cappella xxxiii, Sacro Monte di Varallo. Statue di Giovanni d’Enrico e affreschi di Pier Francesco Mazzucchelli detto “Il Morazzone”, 1608-1609.

46 Butler 1881: 11. Butler dà l’avvio alle sue riflessioni su Varallo citando entusiasticamente, nella sua prefazione, l’articolo di Alice Green, apparso poco tempo prima, la quale aveva scritto appunto

Fig. 12 Dettaglio della fontana con i delfini eretta in occasione della conclusione dei lavori al Sacro Monte di Varallo, 1881.

253

Indipendentemente dal fatto che si opti per un Sacro Monte o per l’altro, occorre comunque riconoscere che non sappiamo – e non possiamo sapere – con certezza dove si siano recati Nietzsche e Lou, come sempre avviene nel caso di avvenimenti passati e vite ormai lontane. Benché molte fonti secondarie sull’e-pisodio vantino un’apparente certezza, tutto ciò che queste fonti ci possono dire è ben poco. Se anche Nietzsche avesse sottolineato o annotato un testo, e se noi fossimo sicuri che si tratti delle sue sottolineature o delle sue glosse – e questa (con buona pace di Montinari, Bronjer ecc.) non è certamente una scienza esat-ta – questo tuttavia non ci direbbe ancora nulla riguardo alla cura con cui lesse quel testo, o perché sottolineò e commentò certi passi. Né, come è accaduto per le Critiche di Kant (in particolare la sua prima Critica), l’assenza di un tale libro, o anche l’assenza di riferimenti nei testi – che si suppone saremmo capaci di

che: «Al Sacro Monte le rappresentazioni sono prodotte per l’eternità, soltanto le figure non sono vive, sono statue di terracotta dipinte e plasmate in modo tale da renderle così realistiche che, se un uomo in carne e ossa si nascondesse tra la folla di statue che si trovano al di là dell’inferriata, sarebbe ben difficile riuscire a distinguerlo da tutte quelle creature che invece non hanno mai conosciuto la vita». Cfr. Butler 1888: VII-VIII. È importante notare che il libro di Butler sul Piemonte e il Canton Ticino fu pubblicato soltanto un anno prima che Nietzsche e Rée, in compagnia di Lou e della madre di lei, decidessero di viaggiare in quella regione. È quindi alla luce di queste descrizioni che si comprende la lettera insistente che Lou invia a Rée, del 25 aprile, e che concerne appunto l’organizzazione della loro visita insieme a Orta: «Non abbiate paura dei diavoli dipinti, fate in modo che il viaggio si realizzi – per favore, per favore!» (corsivi miei). Occorre rilevare che Butler produsse anche un’interpretazione straordinariamente durevole dei Sacri Monti come fenomeno culturale artistico-religioso in generale, descrivendoli come bastioni del Cattolicesimo contro il Protestantesi-mo: «un tentativo di arginare il torrente della dottrina riformata, che si stava ormai sollevando oltre i valichi alpini» (Butler 1888: 44).

Fig. 13 Ecce Homo, Sacro Monte di Varallo. Foto di Wikicommons.

254

riconoscere – costituisce la prova di alcunché, poiché in assenza di una tale prova non sappiamo e non possiamo sapere che cosa abbia letto davvero Nietzsche. Gli avvenimenti della vita reale, le questioni di fatto, sono ancora più elusivi, basti pensare al dibattito, cui abbiamo fatto cenno nelle prime pagine, circa l’orien-tamento sessuale di Nietzsche, ma ciò vale anche per altre questioni, come il suo aspetto fisico o la sua statura (come David Allison ha ricordato una volta, ci sono incredibili differenze anche semplicemente nei resoconti di coloro che lo incontrarono in vita: pur essendo un uomo di statura media, c’è chi lo definì un uomo basso, chi un uomo alto, e così via)47.

«Il cristianesimo diede da bere a Eros del veleno – costui in verità non ne morì, ma degenerò in vizio»

Dopo tutto, quello che mi persuade a sposare l’opinione tradizionale non sono né il racconto popolare né semplicemente la vicinanza del Sacro Monte di Orta rispetto a quello di Varallo, quanto piuttosto l’aforisma di Nietzsche sulla relazione tra religione ed eros in Al di là del bene e del male, dal momento che esso sembra riflettere il contesto erotico raffigurato ne Le tentazioni di San Francesco, al Sacro Monte di Orta.

47 Cfr. Allison 2001.

Fig. 14 Cappella x, Vittoria di San Francesco sulla tentazione, Sacro Monte di Orta. Statue di Dionigi Bussola, affresco dei fratelli Carlo Francesco e Giuseppe Nuvolone (1600-1665). Foto dell’autrice, 19 agosto 2010.

255

La decima cappella è sorprendente non solo per la bellezza delle sue statue, ma anche per il mero spazio dello scenico, inteso proprio come lo spazio chiu-so della skené greca, e per la prospettiva, che procede dalla tridimensionalità scultorea alla bidimensionalità degli affreschi che si trovano dietro e al di sopra delle statue. La presentazione delle figure al livello più basso del palcoscenico produce un effetto quasi da visione in cinemascope.

Queste figure sono identificate sul sito come “Satana - Demoni”, “Satana e i demoni”: si noti la gamba piegata e il piede fesso del demone femmina che sta correndo sulla sinistra nella fig. 14 (la vediamo nella sua interezza in fig. 15). Mentre gli angeli sulla destra, rappresentati come una coppia, sono uomini (e, conseguentemente, sono “privi di sesso”, nel senso teologico positivo dato a quest’espressione da Agostino), i diavoli dipinti sono di un tipo molto popolare in Italia (la facciata della Chiesa del Gesù a Roma, per esempio, dà risalto a un elemento architettonico che rappresenta la figura di un diavolo femmina). Questa concupiscenza sensuale è il senso della tenta-zione di San Francesco. Un lato della stanza, inoltre, è più buio, l’altro è più chiaro, a ricordarci il ruolo di Satana come creatura divina (come lo stesso Goethe ci dice, Mefistofele è colui che sempre vuole il male e mai genera il bene). La sfida è resistere e trionfare sulla tentazione, come doverosamente fa San Francesco.

I demoni che sono stati cacciati potrebbero essere visti dunque come i “demoni dipinti”, a cui si è eroicamente resistito – e abbiamo visto sopra (cfr. n. 45) che Lou si riferisce a questi «diavoli dipinti» già nella sua lettera a Rée, nel suo tentativo di assicurarsi la partecipazione di Nietzsche al programmato viaggio a Orta. Anche le terracotte, un insieme di figure in tinte opache e uniformi e oro brillante, rispecchiano la divisione tra gli angeli – luminosi, belli e sereni, posti sulla destra – e i demoni o diavoli, contrapposti a essi sulla sinistra. E se ancora avessimo bisogno di maggiori dettagli per la nostra lettura della Vittoria di San Francesco sulla tentazione, possiamo anche notare le capre, in primo piano, che scappano da sinistra verso destra, e un leprotto che si riposa, e all’estrema sinistra le fauci schiumanti di un leone – o forse del cane infernale? La scena illustra il sentimento d’ironia che Nietzsche esprime riguardo all’incontro tra la Chiesa ed Eros, il dio dell’amore, che il veleno non sempre uccide: «Il cristianesimo diede da bere a Eros del veleno – costui in verità non ne morì, ma degenerò in vizio»48.

48 Cfr. Al di là del bene e del male, 168, in Nietzsche 1968: 80.

256

Ho sostenuto che la maggior parte di ciò che sappiamo su Nietzsche e Lou proviene da ciò che Lou stessa scrisse: solitamente è Lou la fonte – non del tutto affidabile, o quantomeno parziale – di molto di ciò che sappiamo su di lei49 e raramente gli studiosi contraddicono il suo resoconto dei fatti, anche quando tentano di ampliarlo o – come nel caso di Binion – di psicanalizzarlo. Dire que-sto non significa rifiutare Binion né il metodo psicanalitico, proprio perché la psicanalisi come metodo si basa su una grande credulità – che è il motivo per cui Karl Kraus dice di essa che è la malattia per la quale si propone di essere la cura. Tuttavia la psicanalisi non deve essere confusa con la scienza storica, ermeneutica e finanche fenomenologica che Nietzsche chiamava “filologia”.

Rispetto alla visita di Nietzsche e Lou al Sacro Monte ho dunque riflettuto sull’importanza del fatto che ci sono due possibili luoghi, suggerendo che è deci-sivo sapere di quale dei due si tratti. Nella guida di Baedeker, che era disponibile a Nietzsche e Lou, la descrizione di Orta contiene anche una chiara indicazione sulla distanza che la separa da Varallo, che viene descritta come «una passeggiata di cinque ore» (e Baedeker suggerisce anche l’esistenza di un omnibus e la possi-bilità di affittare dei muli), e aggiungerei che avrebbero potuto utilizzare anche dei traghetti (e che a Varallo c’è anche una stazione ferroviaria). Di più, se stiamo a quanto dice Baedeker, una passeggiata di cinque ore in entrambe le direzioni,

49 Babich 2011.

Cappella x, Vittoria di San Francesco sulla tentazione, Sacro Monte di S. Francesco, Orta. Foto dell’Autrice, 19 agosto 2010. Dettaglio parte sinistra (fig. 15) e dettaglio parte destra (fig. 16) .

257

con o senza muli, benché per noi oggi, che siamo abituati alle nostre automobili e ai sistemi Gps, sia un’impresa, avrebbe invece potuto essere nelle possibilità della giovane Lou e di Nietzsche, che era (soltanto) un uomo di mezz’età50.

Ho sottolineato come ci siano due Sacri Monti nelle prossimità di Orta per enfatizzare il fatto che spesso le domande non ottengono risposte non perché siano mal poste, ma perché – dopotutto siamo studiosi – già conosciamo le risposte. Così, gli studiosi “semplicemente” sanno che il più «affascinante», eccezionale e amato sogno di tutta la vita di Nietzsche non poteva riguardare altri che Lou, come Lou stessa ci dice.

Non poteva riguardare, dunque, il sito del Sacro Monte in sé, né le statue, così naturali e dipinte in modo ammirevole, né, ancora, l’architettura, esterna e interna, concepita per ricreare l’atmosfera particolare del mondo mediterraneo, trasposta nel Nord Italia con lo scopo di favorire la meditazione e la contemplazione di quello stesso mondo, come anche il mondo dell’antica Gerusalemme o dell’antica Gre-cia51. Che questo “clima” avrebbe rapito Nietzsche, che lavorava sull’intersezione tra ciò che i testi ci dicono riguardo all’antichità e il mondo dell’antichità stesso, può dunque sembrare l’aspetto più facilmente trascurabile.

Noi partiamo infatti dal presupposto che ciò che motivò Nietzsche ad andare al Sacro Monte (si sia trattato di quello di Orta o di quello di Varallo) non abbia niente a che fare con l’ossessione di tutta la sua vita: la questione della scienza, la scienza dell’antichità e ciò che noi potremmo conoscere di essa, e, a partire da questa, l’ulteriore questione – politica, questa volta – di come una tale cultura potrebbe sorgere ai giorni nostri. Piuttosto che all’antichità – all’atmosfera di Gerusalemme, Roma, Atene – noi finiamo per pensare a Lou, e dunque presup-

50 In supporto di quanto sostenuto da Baedeker posso dire che io stessa, venticinque anni fa, ho percorso più della distanza che separa St. Moritz da Maloja e ritorno nel corso di un solo giorno: cinque ore di cammino la sola andata, calcolate sulle possibilità di una nonna – come sostenevano le guide svizzere – per quanto seccante potesse sembrare la cosa a me, allora molto giovane. Ebbi il tempo di visitare Maloja, di pranzare tranquillamente, e di fare addirittura alcune deviazioni durante il ritorno. Anche i sentieri che percorsi – la via Engadina – erano ben marcati, ma la re-gione in cui si trovavano Lou e Nietzsche, la zona del Ticino, ha percorsi altrettanto ben segnalati (anche se, vorrei aggiungere, avendo camminato in entrambe le regioni, posso dire che la zona del Ticino può essere in alcuni casi più ripida e in altri più facile).

51 Dolev, che abbiamo citato sopra, riflette su questo punto con lo scopo di costruire un argomento leggermente differente, e cita numerosi esempi di ciò che si suppone sia un’avversione doverosa per i musei della cera e i diorami. Annabel Jane Wharton aggiunge il linguaggio del “parco a tema” nella sua discussione di Varallo (Wharton 2006: 118 ss.). È merito di Wharton anche il fatto di ricordarci che le date non concordano, dal punto di vista storico, con l’affermazione di Butler, secondo cui lo scopo del Sacro Monte di Varallo sarebbe stato quello di servire «come una diga, per arginare il flusso delle idee eretiche che scendevano lungo le valli delle Alpi», per la ragione evidente che il «Sacro Monte di Varallo era stato iniziato una generazione prima che Lutero pubblicasse le sue Novantacinque Tesi (1517)» (ivi: 119). Dire che questo è evidente non significa sostenere che la questione sia semplice, ma soltanto che abbiamo bisogno di una visione più inclusiva, che vada al di là della convinzione protestante – per parafrasare Adorno – che ha fiducia esclusivamente nella sua prospettiva. Potremmo aggiungere a questo anche la disaffezione critica manifestata da molti studiosi rispetto alla discutibile qualità estetica o “valore artistico” del Sacro Monte.

258

poniamo che l’esperienza di Nietzsche al Sacro Monte abbia riguardato soltanto l’incontro – più (o meno!) casto – con Lou. Mentre Nietzsche si vantava della sua abilità di sollevare una questione in quanto questione – e sotto questo aspetto il suo vero successore è Heidegger, e non Kaufmann o i molti altri esperti di Nietzsche – oggi gli studiosi danno per scontato di sapere che cosa Nietzsche intendesse parlando del «più affascinante sogno» della sua vita.

E pensiamo – così come pensarono tutti a Bayreuth, in conseguenza del rac-conto che ne fece Lou – che Nietzsche doveva aver avuto delle mire erotiche su di lei – cosa che, naturalmente, non disonora affatto Lou, dal momento che fu lei stessa a generare questo pettegolezzo, sottolineando però di averlo respinto. La passione che contraddistinse questo sogno così affascinante non poté dun-que consumarsi, ma fu uno sforzo vano – il che condanna e allo stesso tempo calunnia Nietzsche, presentandolo come colui che ha amato Lou come l’amore della sua vita, a cui voleva addirittura dedicare la sua vita prendendola in sposa, ma la cui offerta è stata lasciata cadere, come già il primo insegnante di Lou, Gillot, e come lo stesso Rée.

Ho anche rilevato che, in contrasto con l’autoproclamata innocenza di Lou, il «cosiddetto “mistero del Sacro Monte”»52 potrebbe aver significato, naturalmente, qualcosa di ancora più audace dal punto di vista erotico (e dunque ho preso nota dell’albergo del xix secolo che si trova proprio all’entrata di Varallo – ma queste possibilità per “riposarsi” sarebbero state disponibili anche a Orta). Perciò, anche se sul fallimento finale di Nietzsche non vi sono dubbi, i commentatori sono capaci di scrivere che Nietzsche “sedusse” Lou: un trionfo concesso, sim-pateticamente, almeno dai testi a un uomo che, com’è noto, di tali trionfi ne raccolse ben pochi.

È dunque naturale che gli studiosi diano per scontato di sapere anche di quale Sacro Monte si tratti: in fondo, doveva trattarsi del più vicino. Tut-tavia – e ciò è stato per me il punto di partenza e d’ispirazione per questo saggio – costoro apparentemente non si prendono mai il disturbo di visitarlo. Forse hanno ragione nel risparmiarsi questi dettagli economici, ontici, come direbbe David Allison. Le mie riflessioni qui non sono state niente di più che riflessioni su ciò che era possibile, esperimenti mentali, ma sono stata lì, e consiglio caldamente il viaggio.

52 I misteri naturalmente si riferiscono ai motivi sacri degli oratori. Krell si riferisce al «cosiddetto “mistero del Sacro Monte”» in Krell e Bates 1999: 236.

259

Bibliografia

Allison, D.B. – 2001, Reading the New Nietzsche, Lanham (MD), Rowman & LittlefieldAndreas-Salomé, L.– 1951, Lebensrückblick. Grundriß einiger Lebenserinnerungen (Aus dem Nachlass hrsg. von

Ernst Pfeiffer), Zürich, M. Niehan; tr. it. in Triangolo di lettere. Carteggio di Friedrich Nietzsche, Lou von Salomé e Paul Rée, a cura di E. Pfeiffer, ed. it. a c. di M. Carpitella, Milano, Adelphi, 1999

Arnheim, R.– 1974, Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye, Berkeley, University

of California Press, 2004Babich, B.– 2005, The science of words or philology: Music in The Birth of Tragedy and the alchemy of

love in The Gay Science, in T. Andina (a c. di), “Rivista di estetica”, n.s., 28, XLV: 47-78– 2008a, Nietzsche und Wagner: Sexualität, in H.J. Birx, N. Knoepffler, S.L. Sorgner (a

c. di), Wagner und Nietzsche. Kultur – Werk – Wirkung. Ein Handbuch, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt: 323-341

– 2008b, Reflections on greek bronze and the statue of humanity: Heidegger’s aesthetic phenomenology, Nietzsche’s agonistic politics, “Existentia”, XVII, 5/6: 243-471

– 2008c, Die Naturkunde der Griechischen Bronze im Spiegel des Lebens: Betrachtungen über Heideggers ästhetische Phänomenologie und Nietzsches agonale Politik, in G. Figal (a c. di), “Internationales Jahrbuch für Hermeneutik”, Tubinga: 127-189

– 2009a, Le sort du Nachlass: le problème de l’œuvre posthume, in P. Hummel (a c. di), Mélivres / Misbooks. Études sur l’envers et les travers du livre, Paris, Philogicum: 123-140

– 2009b, Skulptur/Plastik, in Ch. Niemeyer (a c. di), Nietzsche-Lexikon, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft: 325-328

– 2010a, Towards a critical philosophy of science: Continental beginnings and bugbears, whigs and waterbears, “International Journal of the Philosophy of Science”, 24, 4: 343-391

– 2010b, Zu Nietzsches Statuen. Skulptur und das Erhabene, in B. Vogel e N. Gerdes (a c. di), Grenzen der Rationalität, Regensberg, Roderer Verlag, vol. 5, tomo II: 391-421

– 2011, Nietzsche, Lou, Art and Eros: The ‘Exquisite Dream’ of Sacro Monte, in P. Hummel (a c. di), Lou Andreas-Salomé, muse et apôtre, Parigi, Philologicum

Baedeker, K. – 1868, Northern Italy, as Far as Leghorn, Florence, and Ancona, and the Island of Corsica:

Handbook for Travellers, Coblenz, Karl Baedeker; nuova ed. Italy. Handbook for Travellers. First Part: Northern Italy, including Leghorn, Florence, Ravenna, the Island of Corsica and Routes through France, Switzerland and Austria, Leipsic, Karl Baedeker, 18826

Binion, R.– 1968, Frau Lou: Nietzsche’s Wayward Disciple, Princeton, Princeton University PressBoucher, B.– 2001, Earth and Fire: Italian Terracotta Sculpture from Donatello to Canova, New

Haven, Yale University PressButler, S.– 1881, Alps and Sanctuaries of Piedmont and the Canton Ticino, New York, E.P. Dutton,

ed. ampliata 1913

260

– 1888, Ex Voto: An Account of the Sacro Monte, or New Jerusalem, at Varallo-Sesia, London, Trübner and Co.

Damisch, H. – 1987, L’Origine de la perspective, Paris, FlammarionDe Filippis, E. (a c. di)– 2010, “Sacri Monti. Rivista di arte, conservazione, paesaggio e spiritualità dei Sacri

Monti piemontesi e lombardi”, 2Dolev, N.– 1996, The observant believer as participant observer, “Assaph”, 2: 175-192Donohue, A.A. – 1988, Xoana and the Origins of Greek Sculpture, Atlanta, Scholars Press– 2005, Greek Sculpture and the Problem of Description, Cambridge, Cambridge University

PressFalco, Ch.M. e Hockney, D.– 2000, Optical insights into renaissance art, “Optics & Photonics News”, 11/52: 52-59Heelan, P.A.– 1983, Space-Perception and the Philosophy of Science, Berkeley, University of California PressHockney, D.– 2001, Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters, London, Thames and HudsonKemp, M.– 1990, The Science of Art, New Haven, Yale University PressKöhler, J.– 1989, Zarathustras Geheimnis: Friedrich Nietzsche und seine verschlüsselte Botschaft,

Nördlingen, GrenoKrell, D.F. e Bates, D.L.– 1999, The Good European: Nietzsche’s Work Sites in Word and Image, Chicago, University

of Chicago PressMontinari, M. e Colli, G. (a c. di) – 1980, Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, Chronik zu

Nietzsches Leben, Berlin, de Gruyter, vol. 15; tr. it. in Triangolo di lettere. Carteggio di Friedrich Nietzsche, Lou von Salomé e Paul Rée, a cura di E. Pfeiffer, ed. it. a c. di M. Carpitella, Milano, Adelphi, 1999

Nietzsche, F.– 1872, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik; tr. it. La nascita della tragedia

dallo spirito della musica, in Opere complete, vol. III, tomo I, ed. critica a c. di G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1972

– 1873-1876, Unzeitgemässe Betrachtungen; tr. it. Considerazioni inattuali, in Opere complete, vol. III, tomo I, ed. critica a c. di G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1972

– 1882, Die fröhliche Wissenschaft; tr. it. La gaia scienza, in Opere complete, vol. V, tomo II, ed. critica a c. di G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1965

– 1886, Jenseits von Gut und Böse; tr. it. Al di là del bene e del male, in Opere complete, vol. VI, tomo II, ed. critica a c. di G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1968

– 1888, Der Antichrist; tr. it. L’Anticristo, in Opere complete, vol. VI, tomo III, ed. critica a c. di G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1970

– 1986, Sämtliche Briefe, Berlin, de Gruyter, vol. 6; tr. it. in Triangolo di lettere. Carteggio di Friedrich Nietzsche, Lou von Salomé e Paul Rée, a cura di E. Pfeiffer, ed. it. a c. di M. Carpitella, Milano, Adelphi, 1999

261

Peters, H.F. – 1962, My Sister, My Spouse: A Biography of Lou Andreas-Salomé, New York, Norton Rée, P.– 2003, Basic Writings, tr. ingl. di Robin Small, Bloomington, Illinois PressRilke, R.M.– 1994, Poesie, ed. a c. di G. Baioni, commento di A. Lavagetto, Torino, Einaudi-

Gallimard Shapiro, G.– 2003, Archaeologies of Vision: Foucault and Nietzsche on Seeing and Saying, Chicago,

University of Chicago Press– 2010, On Schmidt, Twombly, and Geo-Aesthetics, “New Nietzsche Studies”, 8(1-2):

171-183Small, R.– 2007, Nietzsche and Rée: A Star Friendship, Oxford, Oxford University Press Vischer, R. et al. – 1994, Empathy, Form, and Space: Problems in German Aesthetics, 1873-1893, tr. ingl. di

H.F. Mallgrave e E. Ikonomou, Santa Monica, The Getty Center for the History of ArtWharton, A.J.– 2006, Selling Jerusalem: Relics, Replicas, Theme Parks, Chicago, University of Chicago

Press

262