Die heimischen Epipactis-Arten

Transcript of Die heimischen Epipactis-Arten

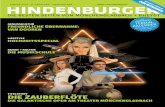

Außerdem: Weitere CattleyaFarbformen, Pflanzenportraitsund einige Bilder von derOrchideenschau in Bad Hall.Dazu unser Titelbild:Stanhopea graveolens

Nov., Dez.6/05

Vereinsblatt der Österreichischen Orchideengesellschaft

StanhopeaKulturerfahrungen

Pflegeanleitung für Steinlaelien

HeimischeEpipactis-Arten

Langsam aber sicher geht auch für die letzte Orchidee die Zeit desAufenthaltes im Freien zu Ende. Auch wir machen es uns langsamdrinnen gemütlich. Und obwohl der Platz im OK begrenzt ist, habenwir in dieser Ausgabe für die langen Herbstabende genau das richti-ge, nämlich jede Menge Lesestoff, untergebracht. Besonders freuenwir uns, dass wir auch internationale Autoren finden konnten, dieuns ihr Wissen zur Verfügung stellen. Aus Berlin stammt zumBeispiel in dieser Ausgabe ein sehr interssanter Artikel zur Kultur derSteinlaelien. Doch auch auf andere internationale Kontakte kann derOK stolz sein. Die finnische Orchdeengesellschaft fand Walter BauersArtikel mit den Illustrationen von Thomas Seidl so toll, dass sie ihnauf finnisch übersetzt in ihrer Vereinszeitung abdrucken werden unddie Anleitung zum Bau eines Topfes aus einer Plastikflasche wurdevon der Orchideengesellschaft St. Petersburg mit unserer freund-lichen Genehmigung übernommen. Noch mehr freuen wir uns aber, wenn auch Sie wieder Beiträge,Fotos, Ideen oder Leserbriefe an uns schicken. Nachdem die nächsteAusgaber ja erst 2006 erscheint, wünschen wir allen Lesern undLeserinnen bereits jetzt ein frohes Fest und ein gutes Neues Jahr!Ihre Redaktion

KONTAKTADRESSENÖSTERR. ORCHIDEEN-GESELLSCHAFT

PRÄSIDENT: Dr. Hubert Mayr, Huthoferstraße 5,4400 Steyr, Tel./Fax 07252/441 29

MITGLIEDERSERVICEErika Tabojer, Birkengasse 3, 2601 Sollenau, Tel. 02628/472 09, E-Mail: [email protected]

REDAKTION OK: Dipl. Ing. Werner Blahsl, Obere Amtshausg. 10–12/26, 1050 Wien Tel./Fax 01/952 07 [email protected]

Weitere Kontaktadressen finden Siein Heft 3/05 des OK, imProgrammteil auf Seite19 und aufunserer Homepage

www.orchideen.at.

ZU DIESER AUSGABE

Zuerst einmal möchte ich euch zum OK gratulie-ren! Die Zeitschrift gelingt euch ausgesprochen gut– ich freue mich jedesmal auf die tolle Lektüre! Und da möchte ich gleich auf den „Fensterbank-blues“ von Thomas Seidl kommen: Gestern nochhabe ich an Elisabeth Kerschbaum über die dun-klen Wurzeln geschrieben, und heute denke ich: Ja,das wird es sein! Trotz sorgfältiger Zurückhaltungbeim Düngen werden die Wurzeln dünkler und daist sicher die Gießreihenfolge schuld. Ich habe sofort das Gießverhalten umgestellt, werde zuerstdüngen, und werde dann meine Oncidien beobach-ten. Dann sollten ja die braunen Wurzeln nacheiner Umgewöhnungsphase endlich der Vergan-genheit angehören, trotz Fensterbankkultur.Eveline Riedling

Zu der Artikelserie „Orchideen auf Wald undWiese“, im Orchideenkurier Nr. 5/05 von WalterBauer in dem er den Frauenschuh (Cypripediumcalceolus) vorstellt, habe ich eine Anmerkung zumachen. Er schreibt, dass die Art in ganz Öster-reich anzutreffen ist; nur in Wien gilt sie als ausge-storben. Obwohl H. Billensteiner, in seiner Publi-kation über die Orchideen Wiens, den Frauen-schuh für ausgestorben angegeben hat, ist in er imBundesland Wien wieder an mehreren Orten ge-funden worden. Ich beobachte einen Standort jähr-lich, es kommen dort zwei Fundorts-Populationenvon Cypripedium calceolus vor, die aber je nachden Klimaverhältnissen nur sporadisch blühen! An

den Frauenschuh Fundorten in Wien kommenauch Orchis purpurea vor!Franz Tod

Zur Anfrage bezüglich Kalopternix deltoglossumaus OK 3/05

Lt. Schlechter (S. 2659) stammt Kalopternix delto-glossum (Gar. & Dunst.) aus Venezuela (Umge-bung Caracas 1300 - 1700 m). Es werden nochzwei weitere Arten der Gattung angeführt (K.mantinianum, K. sophronitis), die alle ursprünglichals Epidendrum beschrieben wurden. Da der AutorDunsterville bekanntlich eine Vielzahl venezolani-scher Orchideen beschrieb und bei allen drei Artender Gattung Kalopternix als Autor aufscheint, darfangenommen werden, daß sich die Gattung aufVenezuela beschränkt. Leider ist die gezeigte Ab-bildung in keiner Weise sowohl mit der Zeichnung(S. 2659) als auch den Fotos im Schlechter (S.2660) in Einklang zu bringen, so daß mir dieArtbezeichnung Kalopternix deltoglossum nichtzutreffend erscheint. Eventuell Epidendrum sp. ??

Wir möchten uns für alle Leserbriefe herzlichbedanken und hoffen, auch in der nächstenAusgabe wieder reichlich Rückmeldungen vonIhnen zu bekommen!

Redaktionsschluss für die nächsteAusgabe 1/06: Montag, 5.12.05

LESERPOST

2

Über Stock und SteinSteinlaelien – Pflegeanleitung für zu Hause

Laelia – lat. nach einer der vestalischen Jungfrauenbenannt, wurde die Gattung 1831 von Lindleybegründet. Die Sektion „Rupestris“, welche dieSteinlaelien repräsentiert, ist im Zuge der Aufarbei-tung der Gattung Laelia mit Hilfe der Genetik ineine neue Gattung überführt worden. Diese trägtjetzt den Namen Hoffmannsegella. Die als Stein-laelien bekannten Vertreter der Gattung Hoff-mannsegella erfreuen sich in letzter Zeit einerimmer größeren Beliebtheit unter den Orchideen-freuden. Ihr meist sehr kompakter Wuchs und ihregleichmäßig sternenförmigen Blüten, die in gelb,rot, orange oder rosa und violett leuchten, machendiese Pflanzen auch zu begehrten Kreuzungs-partnern für Orchideenzüchter.

Um eine optimale Pflege für die Pflanzen gewähr-leisten zu können, ist es von großem Nutzen etwasüber das natürliche Lebensumfeld der Steinlaelien

zu wissen. SämtlicheVertreter der GattungHoffmannsegella ver-teilen sich auf vierBundesstaaten desSüdosten Brasiliens.Minas Gerais nimmtmit 14 Arten dasgrößte Verbreitungs-gebiet ein, dichtgefolgt vom StaatBahia in dem zwölfArten zu finden sind,Espirito Santo mit

drei Arten und Sao Paulo in dem noch eine Art zufinden ist.

An ihren Naturstandorten wachsen die Pflanzenlithophytisch (auf Stein), woher sie ihren gebräuch-lichen Namen „Steinlaelien“ haben, meist inHöhenlagen zwischen 800 bis 1500 Metern. Diekleinen Pflanzen wachsen jedoch nicht auf demnackten Fels, sondern in Rissen, Spalten, Nischenoder Senken, in denen Pflanzenteile, Sand, Flechtenoder Tierexkremente kleine Nährstoffdepots für diePflanzen bilden. In unmittelbarer Nachbarschaft zuden Steinlaelien findet man diverse Gräser oderVellozzia, Bromelien, Kakteen und niedrigeSträucher. Die Hügel, auf denen die Pflanzen wach-sen, bestehen meist aus Magnetid-, oder Eisenerz-gestein. Auch Granite sind zu finden. Hier liegt lei-der auch eine große Gefahr für die Pflanzen, da ihrLebensraum durch den extensiven Erzabbau stark

Minas Gerais

Sao PauloEspirito Santo

Bahia

Brasilien, Verbreitung derGattung Hoffmannsegella

Habitat H. esalqueana

Steinlaelien genießen den Ruf, schwierig in der Pflege zu sein, weswegen der eineoder andere unter den Orchideefreunden es bisher nicht gewagt hat, sich eine die-ser ausgesprochen hübschen Pflanzen zuzulegen. RENÉ GRÜNEBERG möchediese Bedenken ausräumen und aufzeigen, dass es ohne recht große Schwierig-keiten durchaus möglich ist, Steinlaelien in europäischen Verhältnissen auch in derWohnung, auf dem Fensterbrett oder im Gewächshaus zu pflegen.

3

gefährdet ist. Die derzeit am meisten bedrohte Art ist H. pfisteri, da siegenau in einem Tagebaugebiet wächst.

Aufgrund ihrer exponierten Lage wachsen die Pflanzen nur leichtschattiert oder in der vollen Sonne. In den Berghabitaten herrschen rechtmilde Temperaturen, dichte Nebelschwaden umwehen sehr oft dieHänge und sorgen für eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit in den Morgen-und Abendstunden. Die Pflanzen sind dann klitschnass! In denWintermonaten weht ein recht konstanter, trockener Wind. Tagsübersinkt dann die Luftfeuchtigkeit um 20 bis 30 Prozent ab. Nachts kühlt eserheblich ab, -7°C können durchaus erreicht werden! Im Sommer ist eswesentlich feuchter die Temperaturen ähneln unseren Sommermonatenund können in Felsnähe auch schon bis über 40°C ansteigen, währenddie Temperatur nachts wieder einen größeren Sprung nach unten tut unddas Thermometer dann 15-18°C anzeigt. Dennoch ist die Luftfeuchtig-keit in den Sommermonaten mit bis zu 85 Prozent wesentlich höher als inden Wintermonaten. Längere Dauerfeuchtperioden kann es vor allem fürPflanzen geben, die in Senken wachsen, diese können, nach heftigerenRegenfällen, teilweise mehrere Tage unter Wasser stehen.

Die Art und Form der der recht fleischigen Blätter, als auch dieUmweltbedingungen und die Begleitpflanzen läßt vermuten, dass dieSteinlaelien CAM-Pflanzen sind. Dies bedeutet, dass die Atmung derPflanzen nachts stattfindet, da die Pflanzen, wenn sie die Spaltöffnungentagsüber für die Aufnahme von Kohlendioxid öffnen würden, gleichzei-tig zuviel Wasser verdunsten würden. Daher ist zu vermuten, dass der fürdie Photosynthese benötigte Kohlenstoff nachts aufgenommen wird.Somit wird gleichzeitig ein hoher Wasserverlust verhindert. Auch wirdaufgrund reduzierter Atmung Energie gespart. Das hilft Nährstoffe zusparen, die im recht kargen Lebensraum der Steinlaelien nicht im Über-fluss vorhanden sind.

Über diese Kenntnisse gelangen wir nun zur Pflege der Pflanzen in denheimischen Gefilden – der Fensterbank in der Wohnung oder dem Ge-wächshaus. Ziel des Orchideenliebhabers sollte es sein, die obenbeschriebenen Umweltbedingungen am Naturstandort so gut wie mög-lich nachzustellen, dann ist ihm der Blüherfolg auch garantiert.

Widmen wir uns zuerst dem Pflanzstoff. Er sollte sehr strukturstabilsein, sehr luftdurchlässig und schnell trocknend, für die Trockenheit lie-benden Wurzeln der Pflanzen. Rindenbasierende Pflanzstoffe zersetzen

4

Hoffmannsegella sanguiloba,gloedeniana, bradei, pfisteri

Steinlaelien in Zimmerkultur

sich für die Steinlaelien zu schnell und es muss zuoft umgetopft werden. Es ist aber wichtig, dass dienicht gerade im Überfluß wachsenden Wurzeln derPflanzen wenn möglich nicht allzu oft strapaziertwerden. Ein Verlust von ein paar Wurzeln beimUmtopfen kann schon dazu führen, dass die Pflanzenicht stark genug wird, um später zu blühen.Moosbasierte Pflanzstoffe funktionieren für einenkurzen Zeitraum sehr gut und führen zu beacht-lichen Ergebnissen (bei japanischen Liebhabern zubeobachten) aber wird es nicht regelmäßig ausge-tauscht (Gefahr die Wurzeln zu beschädigen), dannversalzt es zunehmend und verrottet, was wiederumden Verlust der Pflanze zur Folge haben kann.

Ein Aufbinden der Pflanzen ist möglich. EinBekannter in Frankreich hat sehr gute Erfolgedamit, aber es ist eine sehr kontrollintensiveMethode und für mich, der arbeitstätig ist, derzeitnicht realisierbar.

Mein Pflanzstoffmix versucht einen gutenKompromiss darzustellen und besteht aus folgendenKomponenten:1 Teil Pinienrinde 0,5 – 1 cm (1) gibt langsamNährstoffe ab1 Teil Bimsstein (2) oder Lecaton 1 – 1,5 cm (9),speichert Wasser, Drainage1 Teil Flusssand (Zoohandlung) (5), hält die Feuch-tigkeit1 Teil Seramis (7), strukturstabil, Drainage, Feuch-tigkeit1 Teil Holzkohle bis 0,5 cm (4) zur Desinfektion,2 Teile Granitgruß o. Kiesel (Kakteenversand)(8),gibt Mineralien ab, wie am Naturstandort, spei-chert keine Salze, strukturstabil2 Teile Lavalit (Kakteenversand)(3), hält Feuchtig-keit, strukturstabilSpahgnum (6)

Die Vorteile dieses Pflanzstoffes sind seine hoheStrukturstabilität. Man kann die Pflanzen drei bisfünf Jahre im Topf belassen. Das schützt die Wur-zeln. Das Substrat lässt sich beim Umtopfen leicht

entfernen, es hält Feuchtigkeit recht gut, speichertaber nicht zu viele Salze, die nach einer gewissenZeit den Wurzeln schaden würden. Es ist einfach zubesorgen und durch das hohe Gewicht sitzen diePflanzen recht sicher im Topf. Wer will, kann nochetwas Blumenerde als Nährstoffträger beifügen.

Als Pflanzgefäße nutze ich Tontöpfe, da dieseeinen besseren Feuchtigkeitsaustausch bieten als

Plastiktöpfe. Außerdem kühlen sie aufgrund derVerdunstungskälte nachts schneller ab. Die Pflanzenwerden, so es sich um wurzellose Direktimporte ausBrasilien handelt, mit einem selber aus Draht gebo-genem Topfclip befestigt. Dies ist wichtig um diesich neu entwickelnden Wurzeln nicht zu beschädi-gen. Getopft wird folgendermaßen: unten in denTontopf kommen als Drainage größere StückeBimsstein oder Lecatonkugeln, darüber wird eineSchicht lebendes oder totes Spahgnummoos (oderanderes) gelegt, dieses soll die hydrophilen Wurzelnanziehen und verhindern, dass die feinerenBestandteile durchrieseln. Über die Moosschichtwird dann der Pflanzstoff verteilt und die Pflanzemit den alten Bulben an den Rand eingesetzt.

Kommen wir nun zur Pflege: Die Pflanzen wer-den in Anlehnung an die Bedingungen am Natur-standort nur abends gewässert. Zweimal proWoche werden sie in Regenwasser für zehn bis 15Minuten getaucht und mehrmals pro Woche abendsund morgens gesprüht. Die Pflanzen stehen in mitSeramis gefüllten Balkonkastenuntersetzern, diesewerden regelmäßig mit Wasser gefüllt, um einehohe Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten.

Gedüngt wird ein bis zwei Mal pro Monat undzwar mit einem Calzium-Magnesium basierendenDünger von Dezember bis Februar, einem 20-20-20Wachstumsdünger vom Frühjahr bis in den Sommerund mit ein wenig Blütendünger vom Spätsommerbis in den Frühherbst.

Sämtliche Pflanzen stehen im Wohn- und imArbeitszimmer in voller Südausrichtung. ImFrühjahr wird anfangs etwas schattiert, später

12 3

4

Substratbestandteile

5

67

8

9

H. tereticaulis

5

Die neotropische Gattung Stanhopea gehörtwohl zu jenen Orchideengattungen, die beson-ders spektakuläre Blüten hervorbringen. Leidersieht man Stanhopea nur selten in Ausstellungenoder bei Pflanzenbewertungen. Das rührt vonder vielleicht einzigen negativen Eigenschaft die-ser Gattung her: die wunderbaren Blüten erfreu-en den Betrachter in den meisten Fällen nur etwadrei bis maximal fünf Tage. Es ist also nicht ver-wunderlich, dass blühende Stanhopeen so seltenzu sehen sind – außer im Gewächshaus, wo siezu Hause sind.

Die erste Kunde von einer Stanhopea erschienin „De Rerum Medicarum Novae HispaniaeThesaurus“ von Francisco Hernandes, LeibarztPhilip II. von Spanien, das von 1570 bis 1575geschrieben wurde. Die erste Stanhopea, die inEngland 1824 zur Blüte kam, war eine S. grandi-flora aus Trinidad in Loddiges Gärtnerei. Be-nannt wurde die Gattung nach Philip Henry, 4.Earl of Stanhope, Präsident der Medico-Bota-nical Society in London zu Anfang des 19.Jahrhunderts.

Die Naturstandorte der Gattung mit etwa 55Arten erstrecken sich von Mexico bis in dieperuanischen Anden und Brasilien, wo sie vonMeeresniveau bis ins Gebirge vorkommen undvorwiegend epiphytisch, gelegentlich auch litho-phytisch oder terrestrisch wachsen.

Dementsprechend sind viele Arten „tempe-riert“ zu kultivieren (was immer der Kaugummi-begriff bedeuten mag). Einige wie S. infracta, S.deltoidea, S. florida, S. graveolens, S. hernande-zii, S. inodora, S. jenischiana, S. maculosa, S.martiana, S. nigroviolacea, S. oculata, S. ospinae,S. peruviana, S. platyceras, S. tigrina, S. wardiikönnen „kühl“ kultiviert werden, d.h. sie halten

Stanhopea– einigeKulturerfahrungenMANFRED SCHMUCKER befasst sichmit einer der vielleicht am interessantes-ten und am stärksten duftendenOrchideengattungen.

kommt der Schutz weg, da die Pflanzen bis auf H.milleri und H. sanguiloba volle Sonne vertragen, jemehr desto besser! Die genannten kommen dann indie zweite oder dritte Reihe, um die Blätter vorSonnenbrand zu schützen. Ab Ende Mai kommenalle Pflanzen auf den ebenfalls nach Süden ausge-richteten Balkon. Die frische Luft fördert dieBlüteninduktion, außerdem ist die Luftfeuchtigkeithöher als in der Wohnung und der Tag-Nacht-Unterschied ist größer. Ende September werden diePflanzen wieder hereingeholt, aber nachts immernoch die Balkontür aufgelassen um einen hohenTag-Nacht-Unterschied zu gewährleisten.

Was gibt es noch zu erwähnen? Die Hüllblätterum die Bulben werden von mir entfernt, sobald sietrocken sind, dies ermöglicht den Bulben ebenfallsan der Photosynthese teilzunehmen, das stärkt diePflanzen und außerdem kann sich kein Getierdahinter verstecken. Steinlaelien sind jedoch rechtresistent gegenüber Schädlingsbefall.

Bei neu importierten Pflanzen sollten man unbe-dingt darauf achten, daß diese mindestens vier bisfünf Bulben besitzen, wobei davon mindestens dreimit Blättern, und eine mit einem alten Blütenstandsein sollten, da sonst Komplikationen bei derEingewöhnung auftreten können. Die Pflanzen sinddann nicht stark genug, Wurzeln zu bilden und ver-trocknen. Der Blütenstand sagt aus, dass die Pflanzeauch in der Lage ist zu blühen, es gibt leider auchblühunfähige Pflanzen. Man sollte neuen Pflanzenauch Zeit geben, sich zu etablieren. Es kann zweibis fünf Jahre dauern, bis sie blühen. Doch dannerfreuen sie mit herrlich intensiven Farben.Ich hoffe mit diesem Artikel dazu beigetragen zuhaben, das Interesse an Steinlaelien zu wecken unddie Scheu vor ihrer Pflege zu nehmen.

René Grüneberg, Plauener Str. 71, 13055 Berlin

H. macrobulbosa

6

winterliche Temperaturen bis ca 10°C ohne Pro-bleme aus. Die relativ wenigen äquatorialen Arten(u.a. S. annulata, S. candica, S. cirrhata, S. connata,S. ecornuta, S. frymirei, S. grandiflora, S. napoensis,S. pulla, S. reichenbachiana, S. tricornis, S. warsce-wicziana) sollten im Winter nicht unter 15°C gehal-ten werden.

Generell sind Stanhopeen keine besonders emp-findlichen Orchideen, wenn man das Klima an denNaturstandorten halbwegs simulieren kann. DieTemperaturbereiche, die zuvor angeführt wurden,sind als Richtwerte zu verstehen, wenn man einSommerquartier im Schatten eines Baumes anbietenkann, werden die Pflanzen dies gerne annehmen,vorausgesetzt, man lässt sie nicht austrocknen.

Das führt unmittelbar zu dem meiner Ansichtnach wichtigsten Kulturparameter: Wasser undLuftfeuchte; Stanhopea wächst epiphytisch inNebel- und Regenwäldern der Neuen Welt und istphysiologisch darauf eingerichtet, in hoherLuftfeuchte zu wachsen. Sie stellen keine besonde-ren Ansprüche an Substrat oder Wasserqualität,wollen allerdings nie wirklich trocken werden. Diesbedeutet zum Beispiel, dass es so gut wie unmöglichist, Stanhopea zusammen mit Cattleya oder Laeliaim gleichen Raum zu kultivieren.

Meine Pflanzen hängen in meinem kleinenNebelwald: aus organisatorischen (und Faulheits-)Gründen installierte ich von Anfang an in meinemGewächshaus eine Hochdrucknebelanlage Marke„Plantfog“, die in hygrostatkontrolliertemIntervallbetrieb arbeitet und die Luftfeuchte nieunter 70 Prozent Rel.F. sinken lässt, wobei drei malpro Tag durch eine sogenannte „Gieß-Funktion“alles durchdringend befeuchtet wird. Das bedeutet,dass die Pflanzen im „temperierten“ Bereich meinesGewächshause sozusagen unter „Fließwasser“ kul-

tivierte werden. Zwar sind Stanhopeen nicht wähle-risch, was das Substrat anlangt, sie können jedochwegen ihrer Eigenheit, die Inflorenzenzen direktnach unten zu schieben, nicht in Töpfen kultiviertwerden. Dazu wurde berichtet, dass in denPioniertagen des europäischen Orchideenwahnsinnsin England die Gärtner verzweifelt waren, weil ihreStanhopeen „nie blühten“. Bis eines Tages einLehrling einen der Töpfe beim Übersiedeln fallenließ und sein Chef die im Topfgrund zusammenge-stauchten Infloreszenzen sah.

Stanhopea kann in klassischer Manier auf Rin-denstücke montiert werden, besser allerdings inKörbe, wobei die klassischen Körbe aus Holzleistenzumeist dann zu verrotten beginnen, wenn diePflanzen endlich groß genug sind und gut wachsen.Alternative Körbe aus Kunststoff neigen zumSplittern, abgesehen davon, dass oft die Zwischen-räume der Korbkonstruktionen zu eng sind, so dassdie Blüten steckenbleiben können. Praktisch sindselbstgemachte Körbchen aus beschichtetem Draht-gitter, das es in jedem Gartenmarkt geben sollte.

Eine alternative Methode ist noch einfacher undahmt die natürlichen Wuchsbedingungen nach:Man nehme eine Rebwurzel, möglichst krumm,setze die Pflanze hinein, binde sie fest und hängediese Konstruktion auf. Binnen eines Jahres hat sichdie Pflanze so an die Rebwurzel geklammert, dasssie nicht mehr herunterzukriegen ist, machtNestwurzeln, hat die beste Drainage, die man sichvorstellen kann und wird sich wohl fühlen. BeiPflanzen, die schon einen kompakten Ballen bilden,könnte man total auf Korb oder Wurzel verzichtenund sie einfach so an einem Draht montieren.

„Aus nix wird nix“ sagt der Volksmund und des-halb bekommen meine Stanhopeen jedes Frühjahreinen Kaffeelöffel Osmocote-Depotdünger in ihren

Stanhopea nigroviolacea

Foto

E.K

ersc

hbau

m

7

Wurzelballen gestreut, schließlich sollen sie jaschöne Bulben machen; die fleischigen Blütenbrauchen viel Nahrung und eine hungrigeStanhopea wird wohl keine Blüten schieben.

Zwei Dinge machen Stanhopea trotz der sehrkurzen Blütezeit attraktiv: die riesigen und bizar-ren Blüten und bei vielen Arten ein überwältigen-des Aroma. Letzteres kann in einem Gewächshausfast unangenehm intensiv werden.

Die Bestimmung der vielfach falsch oder mitFantasienamen versehenen Pflanzen ist nicht ganzeinfach, nicht allein deswegen, weil der vegetativeHabitus fast ident ist und es dazu viele Farb-varianten gibt. Unverwechselbar ist allerdings dieForm von Lippe und Säule, da diese Teile derBlüte in wechselseitig abhängiger Evolution mitPrachtbienen (vornehmlich Euglossinae) als Be-stäuber charakteristische Formen entwickelten,wodurch oft eine fatale Abhängigkeit von Or-chideenart zu Insektenart entstehen konnte. Fataldeswegen, da durch die heute zunehmendenBiotopstörungen der Ausfall eines Partner dem

anderen jede Chance auf ein Überleben nimmt.Die Prachtbienen verwenden die Aromastoffe, dievon den Stanhopea-Blüten produziert werden, fürihre Hochzeitsflüge, wobei noch immer nicht ganzgeklärt ist, auf welche Weise die Bienenmännchendie an der Lippenbasis einer Blüte gesammeltenStoffe verwendet.

Die Drohnen besuchen eine Blüte, kratzen ander Lippenbasis, nehmen die Aromastoffe auf,werden dabei sozusagen betrunken und könnendaher nicht mehr kontrolliert wegfliegen. Sie rut-schen von der Lippe ab, fallen zwischen die cha-rakteristischen Hörner und entnehmen imVorbeirutschen die Pollinien, die sich sofort aneiner arttypischen Stelle des Insekts anheften. Diearttypische Stelle ist deswegen wichtig, weil man-che Insekten durchaus nicht wählerisch sind undoft bis zu vier oder fünf Pollenpakete unterschied-licher Arten mit sich herumtragen. Besuchen sieeine andere Blüte der „passenden“ Art, passt diePosition der Pollinien wie der Schlüssel ins Schlossund die Blüte kann befruchtet werden.

Abschließend möchte ich Stanhopea Orchideen-freundInnen empfehlen, die ausreichend Platz fürdie doch nicht klein bleibenden Pflanzen habenund ein entsprechendes Klima bieten können.

Literatur: The Astonishing Stanhopeas - BarneyGreer, Eigenverlag 1968, Australien

The Illustrated Encyclopaedia of CultivatedOrchids - Ed. A. Pridgeon, Headline, 1992

Unterseite einer S. auf Rebwurzel mit erscheinenden Infloreszenzen

S. oculata

S. cirrhata mit Prachtbienen in Costa Rica,Regenwald der Österreicher, La Gamba

8

Foto

W.B

lahs

l

Foto

M.S

chm

ucke

rFo

to M

.Sch

muc

ker

Anders als bei den bisher vorgestellten Orchideen-arten (Ophrys sphegodes und Dactylorhiza macula-ta; siehe OK 4/05 und OK 3/05) besitzen dieEpipactis-Arten keine Pollinarien (Pollinium mitCaudicula und Viscidium), sondern primär einSystem aus Pollinium und Rostellum. Die Polliniensind weich, die Pollenkörner liegen in Form vonTetraden vor, die nur relativ locker untereinanderverklebt sind (siehe OK 3/05). Kurz nach dem Auf-blühen ist die Pollenmasse noch recht kompakt, diebeiden Pollinien (ein Pollinium dabei entsprechenddem Polleninhalt einer Theca) sind nierenförmigund besitzen eine Längsfurche. Mit zunehmendem„Alter“ der Blüte beginnen die Pollinien jedochhäufig einzutrocknen, die Masse wird unstruktu-riert und bröselig. Im Rasterelektronenmikroskopsind nur die einzelnen Pollentetraden darstellbar(siehe Abbildung 4, 6 und 8; dazu auch Epipactisatrorubens im OK 2/05). Bei den bisher hinsichtlichder Pollenmorphologie untersuchten Epipactis-Arten (E. helleborine, E. atrorubens, E. palustris, E.purpurata) sind die Tetraden 20 – 30 µm groß, ihreOberfläche ist reticulat (netzartig). Die vier Pollen-körner können innerhalb einer Tetrade zwei ver-schiedene Anordnungen einnehmen: Alle vier ineiner Ebene (planare Tetrade; Abb. 6) oder in denEcken eines gedachten Tetraeders (tetraedrische

Tetrade; Abb. 4, 8; OK 2/05). Diese beiden Varian-ten können innerhalb ein und desselben Polliniumsvorkommen. An jedem Pollenkorn ist deutlich einemehr oder weniger glatte Stelle zu sehen, an der dieExine (äußere Pollenkornwand), und damit auchdie reticulate Struktur fehlt (Abb. 6, 8). Dies ist diesogenannte Apertur, die Keimstelle, an der der Pol-lenschlauch auszuwachsen beginnt, sobald sich derPollen auf der Narbe befindet (Abb. 4). Eine solchegerundete, einzelne Apertur am distalen Pol (derproximale Pol liegt definitionsgemäß im Zentrumder Tetrade) eines Pollenkorns nennt man „Ulcus“,der Aperturtyp des Pollenkorns ist somit ulcerat.Bei allen allogamen (fremdbestäubten) Epipactis-Arten der heimischen Flora (E. atrorubens, E. helle-borine, E. lapidocampi, E. leutei, E. microphylla, E.palustris und E. purpurata) werden die Pollinienunter Mithilfe des klebrigen Rostellums (speziellausgebildeter Teil des mittleren Narbenlappens) aufdem Bestäuber-Insekt befestigt und dann von die-sem vertragen. Sofern es im einzelnen bekannt ist,sind die allogamen Epipactis-Arten Wespenblumen,sie produzieren im Hypochil (Hinterglied) der LippeNektar. Als Bestäuber werden Dolichovespula- undParavespula-Arten genannt, allerdings kommenneben der Honigbiene und einigen Hummeln auchSchwebfliegen und Ameisen in Betracht. Häufig

Die heimischen Epipactis-ArtenMit etwa 15 nachgewiesenen Arten ist Epipactis die artenreichste Orchideengattungder heimischen Flora. Aufgrund des hohen Formenreichtums und der großen Varia-tionsbreite der Art Epipactis helleborine bestehen allerdings gerade bei dieser Gat-tung massive taxonomische Probleme, was denn überhaupt als eigene Art anzuse-hen sei. Im vorliegende Beitrag versucht MATTHIAS SVOJTKA eine systematischeZusammenstellung der in Österreich vorkommenden Arten. Bemerkungen zur Be-stäubungsbiologie und zur Struktur des Pollens werden der Artenübersicht vorangestellt.

Abb. 2: Epipactis muelleri mit pollenfressendemScheinbockkäfer (St. Egyden/Steinfeld, NÖ., 3.7.05)

Abb. 1: Epipactis palustris (F.5) und Epipactis hel-leborine (F.6) bei H. J. N. Crantz (1769)

9

Abb. 3: Epipactis palustris (Salzwiese, Wien XIV,1.7.2004)

Abb. 4: Keimende tetraedrische Pollentetrade vonEpipactis palustris mit Pollenschläuchen

Abb. 5: Epipactis atrorubens (St. Egyden/Steinfeld,NÖ., 3.7.2005)

Abb. 6: Planare Pollentetrade von Epipactis atroru-bens

Abb. 7: Epipactis purpurata mit Furchenbiene(Schafberghöhe, Wien XVIII, 22.8.2004)

Abb. 8: Tetraedrische Pollentetrade von Epipactispurpurata

10

können Käfer (z.B. Scheinbockkäfer, Oedemeridae)beim Pollenfressen an Blüten beobachtet werden(Abb. 2); ob dabei auch eine Pollenübertragungerfolgt, ist nicht gut belegt. Epipactis microphyllaist fakultativ autogam, sie kann sich somit bei aus-bleibendem Insektenbesuch selbst bestäuben.

Innerhalb der Gattung Epipactis kommt es mehr-fach zu einem Übergang von Fremdbestäubung zuSelbstbestäubung (Autogamie). Dabei wird dasRostellum in seiner Funktionalität zunehmendrückgebildet: Bei Epipactis nordeniorum, E. ponti-ca, E. rhodanensis und E. voethii wird dasRostellum zwar noch angelegt, ist aber funktions-untüchtig und trocknet bald ein. Epipactis albensis,E. greuteri, E. leptochila und E. muelleri bildenüberhaupt kein Rostellum mehr aus. Dabei kommtes meist auch zu einer Reduktion des Klinandriums(Pollenschüssel), die räumlich zwischen denPollinien und der Narbe liegt. Die Pollinien könnendaher, nach einer gewissen Austrocknung, direktauf die Narbe „hinunterbröseln“. Die autogamenEpipactis-Arten sind zum Teil extrem schwierigvoneinander zu unterscheiden, häufig besitzen sienur sehr kleine und ungenügend bekannte Verbrei-tungsareale. Ob bei all diesen Sippen der Artstatusaufrecht erhalten werden kann, werden erst zukünf-tige Forschungen zeige0n.

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser[Hoffmann, Deutschlands Flora oder BotanischesTaschenbuch, 1 (2): 182 (1804); Besser, Primitiae FloraeGaliciae Austriacae utriusque, 2: 220 (1809)]Verbreitung: Mittel-, Nord- und Osteuropa.Standort: In lichten Wäldern, Gebüschen und aufMagerrasen. Bevorzugt trocken-sandige, kalkhaltigeBöden, bis 2000 m.Epipactis helleborine (L.) Crantz[Linné, Species plantarum, 2: 949 (1753); Crantz,Stirpium austriacarum, ed. 2, 2 (6): 467 – 469 (1769)]Verbreitung: Europa, Kleinasien, Nordafrika.Standort: Auf frischen, nährstoffreichen Böden, imHalbschatten zwischen Gebüsch, bis 1800 m.Epipactis lapidocampi E. Klein & Laminger[Klein & Laminger, Phyton (Horn), 44 (2): 187-188 (2004)] Verbreitung: Umgebung von St. Egyden amSteinfeld, NÖ. Standort: Anthropogener Pinus-nigra-Forst, auf Kalkschotter. Die taxonomischeEigenständigkeit der von den Autoren beschriebe-nen Sippe als Art erscheint etwas fragwürdig.Epipactis leutei K. Robatsch[Perko & Robatsch, Carinthia II, 179/99: 661 –663 (1989)]Verbreitung: Kärnten und das angrenzendeSlowenien. Standort: Auf Kalk in schattigenBuchenwäldern, 800 – 900 m.

Epipactis microphylla (Ehrhardt) Swartz[Ehrhart, Beiträge zur Naturkunde, 4: 42 (1789);Swartz, Kongliga Svenska Vetenskaps AkademienNya Handlingar, 21: 232 (1800)]Verbreitung: Europa und Westasien. Standort: Auffrischen, meist kalkhaltigen Böden in schattigenBuchen- und Nadelwäldern, bis 1300 m.Epipactis palustris (L.) Crantz[Linné, Species plantarum, 2: 950 (1753); Crantz,Stirpium austriacarum, ed. 2, 2 (6): 462 – 463 (1769)]Verbreitung: Europa und Kleinasien. Standort:Flachmoore, Feuchtwiesen und feuchteWaldlichtungen, meist auf Kalk, bis 1800 m.Epipactis purpurata J. E. Smith[Smith, The English Flora, 4: 41 – 42 (1828)]Verbreitung: Mittel- und Südeuropa. Standort: Aufmäßig feuchten, oft lehmigen Böden in schattigenLaubmischwäldern, bis 1000 m.Epipactis nordeniorum K. Robatsch[Robatsch, Mitteilungen Abteilung Botanik desLandesmuseums Joanneum Graz, 20: 32 – 35 (1991)]Verbreitung: Mur-Auen (SO-Steiermark) undMittelburgenland (Pinkafeld). Standort: Auwäldermit Eichen-Buchen und Eichen-Ulmen-Mischbeständen, bis 400 m.Epipactis pontica Taubenheim[Taubenheim, Die Orchidee, 26 (2): 68 (1975)]Verbreitung: Steiermark (Umgebung Graz),Niederösterreich (Gaaden, Würflach, DunkelsteinerWald), Südburgenland; Nordanatolien bisOsttürkei. Standort: In feuchten, schattigenLaubmischwäldern, auf Kalk, bis 900 m.Epipactis rhodanensis A. Gévaudan & K. Robatsch[Gévaudan & Robatsch, Journal EuropäischerOrchideen, 26 (1): 100 – 104 (1994)] Verbreitung: Tirol (am Inn bei Neurum) und Wien-Alsergrund (Donaukanal unterhalb der SpittelauerLände; dieser 2002 noch existierende Standort dürftewohl inzwischen durch Bauarbeiten zerstört wordensein); Rhone, Pyrenäen, französische Alpen, Schweiz.Standort: In relativ gestörten Biotopen entlang vonBächen und Flüssen, an Hochwasserdämmen, instädtischem Parkgelände, bis etwa 1000 m.Epipactis voethii K. Robatsch[Robatsch, Mitteilungen Abteilung Botanik des Lande-smuseums Joanneum Graz, 21/22: 156 – 157 (1993)]Verbreitung: Bisamberg bei Wien. Standort: Eichen-Hainbuchen-Wald, bis 350 m.Epipactis albensis H. Novakova & Rydlo[Novakova & Rydlo, Preslia, 50: 162 (1978)]Verbreitung: Marchauen (bei Marchegg) undBurgenland (Schwarzgraben bei Rumpersdorf);Augebiete der Elbe, Eger, Moldau, Aupa, Dédinaund Thaya. Standort: Auf sauren Auwiesen und inAuwäldern, bis 400 m.

11

Literatur:

Crantz, H. J. N. (1769): Stirpium austriacarum.Fasciculi VI. Pars II, Fasciculus sextus: DeOrchidum ordine, generibus discursus.- 443 –508, Wien (J. P. Kraus).

Breiner, E. & R. / Batousek, P. (1993):Epipactis albensis Novakova & Rydlo, dieElbe-Stendelwurz.- Mitt. Bl. Arbeitsk. Heim.Orch. Baden-Württ., 25 (1): 129 – 140.

Halbritter, H. (2000): Epipactis helleborine.- IN:Buchner, R., Weber, M. (2000 onwards):PalDat – a palynological database:Descriptions, illustrations, identification, andinformation retrieval.- http://www.paldat.org/

Klein, E. / Kerschbaumsteiner, H. (1996): DieOrchideen der Steiermark. Eine Ikonographieund Verbreitungsübersicht.- 1 – 148, Graz(Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum).

Redl, K. (1996): Wildwachsende Orchideen inÖsterreich – faszinierend und schützenswert.-1 – 281, Altenmarkt (Eigenverlag des Autors).

Senghas, K. / Sundermann, H. (1970):Probleme der Orchideengattung Epipactis.-Die Orchidee, Sonderheft 1970: 1 – 132.

Svojtka, M. (2000): Epipactis atrorubens,Epipactis palustris, Epipactis purpurata.- IN:Buchner, R., Weber, M. (2000 onwards):PalDat – a palynological database:Descriptions, illustrations, identification, andinformation retrieval.- http://www.paldat.org/

Epipactis greuteri H. Baumann & Künkele[Baumann & Künkele, MitteilungsblattArbeitskreis Heimische Orchideen Baden-Württemberg, 13 (3): 344 – 345 (1981)]Verbreitung: Schneeberg, Burgenland (GünserGebirge); Griechenland, Balkan, Slowenienund Italien. Standort: Auf kalkhaltigemBoden in Buchen-Tannen-Mischwäldern, 500– 1500 m.Epipactis leptochila (Godfery) Godfery[Godfery, The Journal of Botany, 57: 38 (1919);Godfery, The Journal of Botany, 59: 146 – 147(1921)]Verbreitung: Unzureichend bekannt, lücken-haft über Europa verbreitet. Die Unterartneglecta ist vom Gebiet des Großen undKleinen Otter bei Gloggnitz, NÖ., bekannt.Standort: Auf mäßig trockenen Kalkböden inschattigen Laubwäldern, bis 1200 m.Epipactis muelleri Godfery[Godfery, The Journal of Botany, 59: 106(1921)]Verbreitung: Mitteleuropa und Italien.Standort: Auf mäßig trockenen, basenreichenBöden in lichten Wäldern und verbuschtenMagerrasen; bis 1000 m.

12

Orchideenschauin Bad Hall

Vom 6. bis 9. Oktober fand im Rahmen der Landesgarten-schau in Bad Hall eine Orchideenausstellung statt, organisiertvon der Landesgruppe Oberösterreich. Für alle, die diese sehrschöne und liebevoll gemachte Ausstellung nicht besuchenkonnten, haben wir hier einige kleine Ausschnitte zusammen-gestellt. Von links oben nach rechts unten: Stand der Landes-gruppe OÖ, Cattleya Hybride, Pleurothallis spec., Laelia pumilavar. coerulea, Brassia, Paphiopedilum dianthum, Oncidiumlanceanum Hybride, Dendrobium cruentum(?), Cattleya maxi-ma, Coelogyne intermedia, Eurychone rothschildiana, Lycaste aromatica, Phalaenopsis violacea, Cattleya Alma Kee (?).Fotos: Werner Blahsl und Erich Orelt

Cattleya Farbformen, Teil 2Bei dieser Gattung sind abweichende Farbformen begehrt und gesucht.WALTER BAUER hat sich die wichtigsten angesehen.

Vor allem die rosafarbenen, großblütigen Arten derCattleyen und Laelien zeichnen sich durch einemehr oder weniger starke Variabilität aus. In derNatur und auch in der Kultur sind viele an inFärbung und Zeichnung unterschiedlicher Kloneentstanden. Von jeder Art lassen sich dadurcheine große Zahl von kaum vergleichbarenPflanzen unterscheiden, die jede ihren eige-nen Reiz besitzt. In der letzten Ausgabehabe ich schon einige wichtige Farb-

formen vorgestellt, hierfolgen weitere, die

mir als sehrinteressant

erscheinen.

RubraHier handelt essich um Pflanzenmit ungewöhnlich

dunkel gefärbtenBlüten; bei ihnen ist

das sonst übliche Rosader Tepalen durch ein inten-

sives Rot/Pink ersetzt. Man spricht da von Hyper-chromie. Oft geht die intensivere Färbung derBlüten auch mit einer besseren Textur und Haltungeinher. Es kann aber auch eine geringere Größe derBlüten dazukommen.

Diese Veränderungen dürften mehrere Gründehaben. Einer kann in den höher gelegenen Stand-orten und der dadurch intensiveren Licht- und vorallem UV-Strahlung, dem diese Formen ausgesetztsind, bestehen. Sie werden dann auch als „Berg-formen“ bezeichnet (s.u.).

Derartige „dunkle“ Farbformen existieren voneinigen Arten aus dem Cattleyen-Formenkreis. Bei-spiele wären: Die var. Rubra von Cattleya eldora-do, labiata und nobilior, Laelia autumnalis var.atrorubens oder Laelia purpurata var. sanguineaund var. atroviolacea. Auch die im Vergleich zuPflanzen von Tieflandstandorten intensiver gefärb-ten Hochlandformen von Cattleya maxima gehö-ren hierher ebenso wie die als „larense“-Typenbezeichneten Bergformen der Cattleya lueddemaniana.

Ein weiteres klassisches Beispiel existiert beiLaelia pumila in dem Klon „Black Diamond“.Aber auch bei Cattleya walkeriana und jenmanii

sowie bei Laelia sincorana sind mir sol-che Pflanzen bekannt. Bei genauer Suche

lassen sich sicher nochviele weitere fin-

den.

DelicataKurz möchte ich diedelicata-Formenerwähnen. Hier han-

delt es sich um semi-alba-Formen mit zart

rosa gefärbtemLippenvorderlappen. Ein

sehr bekannter Klon, der die-ser Spielart zuzuordnen ist, liegt in

Cattleya trianae „Pink Gem“ vor. Aber auch vonCattleya gaskelliana, intermedia, mossiae sowieLaelia anceps, pumila und purpurata habe ichschon delicata-Formen abgebildet gesehen. Sogarvon der eigentlich gelblichen und bei uns in Kulturaußerordentlich seltenen Cattleya rex existiert einesolche Spielart.

AlbescensSie gehört zu den ausgefallenenFormen. Ihre Merkmale sind eine star-ke Aufhellung der rosa Grundfär-bung. Man könnte beinahe voneiner „fast weißen concolor“ spre-chen. Oft haben diese Formen eineleichte Restkolorierung auf derLippe, selten ist diese in kleinenPartien stärker gefärbt.Bei meiner Suche bin ich aufVertreter dieser Form bei folgendenArten gestoßen: Cattleya bowringiana,nobilior, percivaliana, quadricolor, skin-neri, trianae, walkeriana, warneri undwarszewiczii. Aber auch bei der GattungLaelia sind diese Formen zu finden: bei Laelia alao-rii ist sie als „diethani“ beschrieben und bei Laeliaanceps var. oaxaqueana handelt es sich ebenfalls umeine albescens-Form; sonst existieren noch blumen-

14

scheinii, ghillanyi und liliputianain albescens-Varianten.

EstriataDiese Spielart zeichnetsich durch Streifen aufden Petalen aus. DieseZeichnung kann aufrosa oder weißemUntergrund auftau-chen und verschiedenstark ausgebildet sein.

Recht bekannt sind„estriata“-Formen bei

Laelia purpurata, sie exis-tieren aber bei einer Reihe

anderer Arten wie Cattleya lod-digesii und maxima. Ganz besonde-

re Raritäten stellen blaue Formen mit Streifung dar,mir sind solche nur bei Laelia purpurata als „werk-ckhaeuseri estriata“ geläufig.

Die Übergänge der Stammformen zu den Spielartensind oft fließend und so können schon einmal unter-schiedliche Meinungen über den „Formen-Status“einer Pflanze herrschen. Denn: Nicht nur Blau istrelativ! Auch über „besonders hell“, „besondersdunkel“ oder zum Beispiel „carnea“ (fleischfarben)kann man diskutieren.

Von vielen Arten dieser Gruppe gibt es eine mehroder weniger große Anzahl an Farbformen. Dochheißt das nicht, dass man eine von einem Foto oder

gar einer Lithographie bekannten Pflanze auchwirklich findet. Viele dieser Pflanzen sind

nicht einmal mehr in Teilstücken amLeben. Und andererseits kann es

sein, dass die gesuchte Formoder auch eine neue alsZufallssämling in irgendeinemGlashaus erblüht!

Sind ja viele derNaturarten schon in ihrenStammformen nicht leichtzu finden, so besitzen ihreFarbformen erst rechtRaritätenstatus und sind nur

selten einmal erhältlich. Wennman sich jedoch gezielt auf die

Suche macht, kann man in Gärt-nereien auf die eine oder andere

Spezialität treffen, die dort meist nurals Einzelpflanzen oder in geringer

Stückzahl zu entdecken sind. Am ehesten aberkommt man an solche Besonderheiten durch Tauschmit anderen Liebhabern.

Cattleya lueddemaniana var. alba, delicata, semi-alba und rubra (Fotos M. Speckmaier)

15

Mit einer Orchidee holt man sich auch einkleines Stückchen Dschungel in die eigenenvier Wände. Oft ist dieses aber artenreicherals man denkt und neben der hübschenFlora entdeckt man auch einiges an Fauna.Aber THOMAS SEIDL nimmt das gelassen.

Fensterbankblues: Das große Krabbeln

Wer seine Orchideen schon einmal mit einer Lupe unter-sucht hat, konnte sicher den einen oder anderenMitbewohner entdecken. Denn auf der Fensterbank ist dasÖkosystem oft größer als man denkt. Natürlich kennt jederdie kleinen Tiere, auf deren Speiseplan ausgerechnet unse-re kostbaren Pflanzen stehen: Schnecken, Läuse, Thripseund Milben. Daneben finden sich aber eine große Zahlrelativ harmloser Mitbewohner, die sich nur von zerset-zendem Holz, Algen oder Pilzen im Substrat ernähren.Moosmilben, Tausenfüßler, Asseln, Springschwänze sindnur einige Beispiele. (Wobei einigen davon, wie zumBeispiel den Asseln auch nachgesagt wird, auch an denPflanzen zu naschen.) Die dritte Gruppe ernährt sich vonden ersten beiden und ist uns unter dem SammelbegriffNützlinge bekannt.

Ob vom Wind durch das Fenster getragen, mit Moosaus dem Wald gesammelt oder mit einer Neuerwerbungals blinder Passagier eingeschleppt – die tierischenBesucher finden einen Weg in unser Heim.Vor allemnatürlich die Schädlinge. Um die zu vernichten, greifendie meisten Orchideenfreunde gerne und oft auf chemi-sche Kriegsführung zurück. In Wohnräumen sollte mansich aber genau überlegen, welche und ob man diese oftsehr giftigen Chemikalien dort ausbringt. Der Gesundheitzuliebe habe ich mich entschlossen, gar keine Pestizide zuverwenden. Das bedeutet, Schädlinge müssen mit alterna-tiven Methoden bekämpft werden. Dabei haben sich vor-beugende Behandlungen mit Neem-Öl, regelmäßigeReinigung aller Pflanzen unter der Dusche, Gemüsefallenfür Schnecken und ähnliche Hausmittel eigentlich sehrbewährt. Sind meine Pflanzen hunderprozent schädlings-frei? Wahrscheinlich nicht. Aber bei ständigen Kontrollen,stellt das auch nicht wirklich ein Problem dar.

Nicht nur für meine Gesundheit hat das Weglassen derSpritzmittel einen großen Vorteil. Neben harmlosen Tie-ren, finde ich auch immer wieder Nützlinge, die ihrenWeg ganz von selber in meine Sammlung gefunden haben.Zum Beispiel beendete vor zwei Jahren eine Armee vonRaubmilben eine Trauermückenplage. Und neben allerleiSpinnen konnte ich sogar Hunderfüssler, Florfliegen undSchlupfwespen beim Vertilgen von Schädlingen beobach-ten. Und falls der eine oder andere Plagegeist sich dochausbreitet, und man nicht die Geduld hat, bis sich der ent-sprechende Nützling von selbst einstellt, hilft man einfachnach und bestellt sich ein paar Raubtiere im Fachhandel.

Sagen Sie, wie haben Sie das so schön hinbekommen?Ausgesucht schöne Pflanzen undwie sie ihre Besitzer pflegen.

Cycnodes Wine Delightvon Erich Autischer

Sie möchten gerne eine IhrerPflanzen oder eine besondes schö-ne Orchidee aus Ihrer Landes-gruppe hier vorstellen? SchickenSie uns ein Foto und eine möglichstdetailgetreue Beschreibung zurKultur der Pflanze. (Fragebogenunter www.orchideen.at/fragebogen)

Diese Pflanze hat Erich Autischer vor etwazwei Jahren als Jungpflanze in einerGärtnerei erworben. Untergebracht in einerseiner Vitrinen, blüht sie heuer zum erstenMal. Täglich zwölf Stunden künstlichbeleuchtet, hat die Cycnodes einen sehr hel-len Platz. Die Temperatur liegt im Winterzwischen 18 und 25°C, im Sommer zwi-schen 25 und 30°C. Die Luftfeuchtigkeitbeträgt um die 80 Prozent und wird durcheinen Nebler erreicht.Die Pflanze steht in einem Plastiktopf mitfertig gemischtem feinem Rindensubstrat;wird mit Osmosewasser mit einem Leitwertvon etwa 200-400 µS gegossen und dabeieher feucht gehalten. Herr Autischer ver-wendet Peters-Dünger. Die Cycnodes hattenoch keinen Schädlingsbefall, wird aberauch regelmäßig vorbeugend mit Confidorgespritzt. Nach der Blütezeit wird der Be-sitzer eine Ruhezeit einleiten, um die Pflanzein einen natürlichen Wachstumsrhytmus zubringen.

Foto

E.K

ersc

hbau

m

16

Das Hauptthema der Generalversammlung war dieUmwandlung der ÖOG in einen Hauptverein undder Landesgruppen in selbstständige Zweigvereine.Dieser Vorschlag des Vorstandes über die neuenStatuten wurde von den Delegierten einstimmigohne Stimmenthaltungen angenommen. Damitwurde eine Entwicklung zum Abschluss gebracht,die in den letzten vier Jahren die Vorstandssitzun-gen und teilweise auch die Generalversammlungenbeherrscht hatte.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der bis-herigen Organisationsform sind: Die Landes-gruppen werden selbstständige Vereine, die auch inihrer finanziellen Gebarung völlig selbstständig undselbstverantwortlich sind. Jede Haftung des Haupt-vereines für Schulden eines Zweigvereines oder um-gekehrt eines Zweigvereines für Verbindlichkeitendes Hauptvereines entfällt. Der Hauptverein ist nurmehr für die Außenkontakte, die Abstimmunggemeinsamer Aktivitäten der Zweigvereine, dieLeitung der zentralen Dienste (Bibliothek, Orchi-deen-Kurier) und soweit die Zweigvereine dieswünschen, für den Mitgliederservice zuständig.

Die Gründung neuer Zweigvereine und derBeitritt zur Österreichischen Orchideengesellschaftwird vereinfacht. Auch ausländische Orchideen-

vereine können der ÖOG beitreten. Es ist inZukunft möglich, bei zwei oder mehreren Zweig-vereinen Mitglied zu sein.

Weiters wurde festgelegt, dass der Orchideen-Ku-rier aus den Mitgliedsbeiträge finanziert wird. DerBezug des Orchideen-Kuriers ist für jedes Vollmit-glied verbindlich. Der Anteil der Zweigvereine anden Mitgliedsbeiträgen bestimmt sich als die Diffe-renz zwischen dem Mitgliedsbeitrag der Vollmitglie-der und den Kosten für den Orchideen-Kurier plusden Mitgliedsbeiträgen für die Anschlussmitglieder.Damit wird etwa 2/3 der Mitgliedsbeiträge denZweigvereinen zu Gute kommen. Die Verwaltungs-kosten und die Kosten der Bibliothek müssen ausdem Vermögen des Hauptvereines finanziert werden.

Für die Bibliothek wird in Wien ein Lokal derGemeinde Wien angemietet. Die Mietkosten betra-gen 226 Euro monatlich. In diesem Lokal werdenauch die Verwaltungsunterlagen (Rechenschafts-berichte für sieben Jahre, Plakate, Bücher, etc.)untergebracht. Es sind auch Maßnahmen zu ergrei-fen, dass die Bücher der Bibliothek den Mitgliedernder Zweigvereine in den Bundesländern zugänglichgemacht werden. In spätestens einem Jahr ist zuentscheiden, ob der Hauptverein die hohen Kostenfür die Bibliothek (jährlich etwa 2700 Euro) tragenkann oder ob diese aufzulösen ist.

Dr. Hubert Mayr

Außerordentliche Generalver-sammlung am 1. 10. in Neudörfl

17

25 Jahre Landesgruppe NÖEs gab viel zu feiern. Und zwar ein viertelJahrhundert Orchideenbegeisterung. Am30.9. lud die Landesgruppe Niederöster-reich / Burgenland zum Fest anlässlichihres 25-jährigen Bestehens in der ÖOG.

Im Laufe des Abends wurde mehrfach darauf hinge-wiesen, dass die Landesgruppe immer schon einesganz besonders gut konnte: feiern nämlich. Und daswar wirklich nicht gelogen. Man tat das mit vielenlangjährigen Freunden, Gründungsmitgliederrn undden Kakteenfreunden, mit denen immer wiedergemeinsam Ausstellungen organisiert wurden. DieGeschichte der sehr aktiven Landesgruppe erfuhrman vom Ehepaar Tabojer anhand einer liebevollgestallteten Diashow. Der Präsident der ÖOG Dr.Hubert Mayr, sowie lokale Politker überbrachtenGlückwünsche und ließen sich gemeinsam mit unge-fähr hundert Gästen ein ausgezeichnetes Abendmahlschmecken. Der Tischschmuck – natürlich Orchideen– wurde verlost und gesellige Musiker sorgten fürbeschwingte Stimmung bis spät in die Nacht. Auchvon der Redaktion die herzlichsten Glückwünsche!

1980 gründeten sie die Landesgruppe Nö/Bgld:vlnr: Robert Ritter, Richard Rössler, Franz Petrucha,Franz Krenthaller und Kurt Opitz

25 Jahre später feierten über hundert Mitgliederund Gäste das runde Jubiläum (Foto E. Tabojer)

Österreicherwochenende inder Gärtnerei KopfELISABETH KERSCHBAUM war am „Tag deroffenen Tür“ in der Gärtnerei Kopf.

Die Fensterbänke biegen sich und die Vitrine platzt ausallen Nähten. Trotzdem ist es für mich jährlich einPflichtprogramm, zu Herbstbeginn zum „Tag der offe-nen Tür“ bei Peter Kopf zu fahren. Allein die gemütli-che Atmosphäre in der Gärtnerei, die Möglichkeit imgut sortierten Glashaus ungehindert stöbern zu kön-nen und die Geduld und Freundlichkeit der Gastge-ber ist die Reise wert. Ich freue mich schon auf dennächsten Tag der offenen Tür im September 2006.

Information für Bezieher der Zeitungder Gartenbaugesellschaft

Das Einheben der Beiträge für den Bezug derZeitung der Gartenbaugesellschaft wird ab2006 nicht mehr von der ÖOG betreut.Bezieher der Zeitung erhalten den Erlag-schein in Zukunft direkt von der Garten-baugesellschaft. Interessenten wenden sichbitte direkt an ÖGG, Siebeckstraße 14, 1220Wien. www.garten.or.at

Foto

W.B

lahs

l

Nanodes medusae imGlashaus von Peter Kopf

18

12. und 13.11. KleineOrchideenausstellung in der VHSHietzing. Mit Pflanzenverkauf derGärtnerei Zinterhof. 9–17 Uhr,Hofwieseng. 48, 1130 Wien.

15.2.–19.2.06 14. EuropäischerOrchideen-Kongress, Padua, ItalienMehr Informtionen: www.eoc2006.org

WIEN – NORDOSTTreffen jeden ersten Donnerstag imMonat, 19 Uhr; Restaurant Fischer,Wagramer Straße 111, 1222 Wien.Kontakt: Kurt Braunfuchs, Tel./Fax01/26 44 181, Mobil 0676/432 79 27oder Monika Ahl Tel. 01/282 55 [email protected]. (Achtung Terminkorrektur!)Josef Reinwein: Orchideen und alteKultur in Südfrankreich.8.12. Weihnachtstombola, Beginn:16 Uhr. Keine Bewertung.5.1. Programm wird noch bekanntgegeben.

WIEN – SÜDWESTTreffen jeden 3. Freitag im Monat, 19 Uhr; Restaurant Wienerwald,Schönbrunnerstr. 244, 1120 Wien. Beijedem Treffen Pflanzenbesprechung mitPublikumsbewertung.18.11. 16.12. 20.1.Problempflanzen mitbringen.

NÖ–BURGENLANDTreffen jeden letzten Freitag im Monat,18.30 Uhr; Restaurant Pfaffelmaier,Piestinger Straße 1, 2752 Wöllersdorf. Kontakt: Kurt Opitz, Tel. 02622/713 69,[email protected] oder Erika TabojerTel. 02628/472 09, [email protected]. Programm nicht bekannt.10. 12. (Sa.!) Weihnachtsfeier, Beginn: 16Uhr. Pflanzentombola, keine Bewertung.27. 1. Programm wird noch bekannt-gegeben.

PROGRAMMVORSCHAU DER LANDESGRUPPEN

ARGE HEIMISCHE& MEDITERRANEORCHIDEENMittwochs um 19 Uhr,Institut für Zoologie,Seminarraum 3. Althanstr.14, 1090 Wien, Kontakt:Hannes Paulus Tel. 01/4277-54490; [email protected]. Matthias Fiedler:Sizilien u.a. zur Bestäu-bung v. Ophrys caesellia.21. 12. Hannes F.Paulus: Cephalonia sowieneue Bestäuber ausKreta.

BROMELIENRUNDEDER ÖGGTreffen jeden 3. Montagim Monat, 18 Uhr; ÖGG,Siebeckstr. 14, 1220 Wien 21.11. Walter Truchlik:„Aus meiner Sammlung“

VORARLBERGER ORCHIDEEN CLUBTreffen Gasthof Hirschen,6844 Altach, Kontakt: Igor Zulovec,Tel. 05522/760 3112.11. 18 Uhr:Diavortrag Franz Fuchsüber Paphiopedilum.10.12. (Samstag!) 19Uhr: Weihnachtsfeier mitJahresrückblick.

OBERÖSTERREICHTreffen jeden dritten Freitag im Monat,19 Uhr; Gasthof Schwechater Hof,Leopold-Werndl-Str. 1, 4400 Steyr;Kontakt: Dr. Hubert Mayr, Tel./Fax:07252/441 294.11. Herr Dr. Gerlach (BoGa München):Diavortrag über eine Orchideenreisenach Ecuador.16. 12. Rückblick auf die Ausstellungin Bad Hall. Prämierung der Orchideen-bewertung, Jahresausklang.20. 1. Herr Kienbichler (BoGa Linz):Passionsblumen als Begleitpflanzen.

KÄRNTENTreffen jeden letzten Freitag im Monat,19 Uhr; Gasthof Bacher, Vassacherstr.58, 9500 Villach. Bitte Orchideen zurBewertung und Problempflanzen zurBegutachtung bringen! Kontakt: JosefHager, Tel. 04248/20 1825.11. Vortrag von SeppThannhauser über seine Reise nachVietnam. Mit Pflanzenverkauf!16. 12. Weihnachtsfeier.27. 1. Progr. wird bekanntgegeben

ARGE HEIMISCHEORCHIDEEN WIEN/NÖTreffen jeden dritten Dienstag im Monat,18 Uhr; Vortragsaal der ÖGG,Siebeckstr. 14, 1220 Wien. Kontakt: Mag. Bernhard Schubert, Tel. 02741/717515.11. N. Griebl: Abruzzen.20. 12. Vortrag H. Stärker.

19

VERANSTALTUNGSTIPPS

KLEINANZEIGEPrincess-Anlehn-Haus, etwa 5 x 2Meter an Selbstabholer gratis abzuge-ben. Klaus Göbel, 1120 Wien, Tel.0664/302 04 47.

Hier haben wir wieder kurzdie wichtigsten Termine desMondkalenders für die kom-menden Monate zusamen-gestellt (Quelle www.paung-ger-poppe.com):

+ Gießen + 2.+3.11., 11.+12.11., 19.-

21.11., 29.+30.11., 8.+9.12.,17.+18.12., 27.+28.12.

+ Düngen +24.-26.11., 16.12., 22.+23.12.

+ Umsetzen + 24.-26.11., 22.+23.12.

– Gießen – 1.11., 8.-10.11., 17.+18.11.,27.+28.11., 6.+7.12., 14.-16.12.

– Düngen –2.11., 2.12., 31.12.

– Umsetzen – 8.-12.11., 6.12.-9.12.

Der Mond und die Orchideen