Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela

Cenni sulle falsificazioni nella bronzistica, in Instrumenta Inscripta V. Signacula ex aere. Aspetti...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

4 -

download

0

Transcript of Cenni sulle falsificazioni nella bronzistica, in Instrumenta Inscripta V. Signacula ex aere. Aspetti...

INSTRVMENTA INSCRIPTA V

Signacula ex aere.Aspetti epigrafici, archeologici, giuridici,

prosopografici, collezionistici

ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE

(Verona, 20-21 settembre 2012)

a cura di Alfredo Buonopane e Silvia Braito

con la collaborazione di Cristina Girardi

Scienze e LettereRoma 2014

Volume stampato con il contributo di: Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società (TeSIS) dell’Università degli Studi di Verona

Rotary Club Como Baradello

Con il patrocinio di: Università degli Studi di Verona, Dipartimento TeSIS Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine (A.I.E.G.L.) Terra Italia Onlus

&RPLWDWR�VFLHQWL¿FR� Giulia Baratta, Alfredo Buonopane, Ivan Di Stefano Manzella,

Sergio Lazzarini, Marc Mayer i Olivé, Giovanni Mennella

Redazione: Alfredo Buonopane, Silvia Braito, Cristina Girardi

(GLWLQJ�H�OD\RXW�JUD¿FR��Cristina Girardi

Coordinamento peer review: Alfredo Buonopane

I contributi raccolti in questo volume sono stati sottoposti alla peer review secondo la procedura del “doppio cieco”

© 2014 Scienze e Lettere dal 1919 S.r.l.già Bardi EditoreVia Piave, 7 – 00187 RomaTel. 0039/06/4817656 – Fax 0039/06/48912574e-mail: [email protected] 978-88-6687-072-2

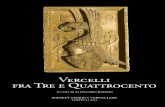

In copertina: il signaculum di Asturius (CIL XV, 8094) in J. Muselli, Antiquitatis reliquiae, Verona 1756, tab. XXXXVIII, 2 (incisione di Dionisio Valesi e Domenico Cunego).

IX

11

35

61

69

81

91

101

133

141

Alfredo BuonopanePremessa

Marc Mayer i Olivé Signata nomina; sobre el concepto y valor del término signaculum con algunas consideraciones sobre el uso de los instrumentos que designa

Ivan Di Stefano ManzellaSignacula ex aere e mercatura: indizi e ambiguità testuali

Manfred HainzmannSignacula und Synonyme

Simona MarchesiniSignacula: analisi linguistica

Sergio LazzariniI signacula: tra certezza dei “diritti soggettivi” e tutela GHOO¶DI¿GDPHQWR

Margherita Bolla&HQQL�VXOOH�IDOVL¿FD]LRQL�QHOOD�EURQ]LVWLFD

Giulia BarattaIl signaculum al di là del testo: la tipologia delle lamine

Francesca CeneriniNec desunt mulieres: signacula al femminile

Alfredo BuonopaneSchiavi e liberti imperiali nei signacula ex aere

Indice

Silvia Braito1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL. I signacula nei lavori preparatori del Corpus inscriptionum Latinarum

Cristina GirardiLe societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere

Norbert FrankenDie lateinischen Bronzestempel der Berliner Antikensammlung aus sammlungsgeschichtlicher Sicht

Daniela Rigato I signacula ex aere del Museo Nazionale di Ravenna: un quadro introduttivo

Antonio SartoriNon Dianam magis montibus quam Minervam inerrare

Giovanna CicalaSignacula pompeiani: appunti di una ricerca in corso

Raimondo ZuccaSignacula ex aere provinciae Sardiniae

Silvia EvangelistiSignacula da Aeclanum in CIL (IX e X). Alcune note

Claudia GattaSignacula ex aere e collezionismo. Carlo Morbio e le sue raccolte

Stefano MagnaniSignacula ex aere dal territorio di Aquileia

Filippo BoscoloSignacula conservati nel Museo Archeologico di Padova

Giovanni MennellaSignacula aenea e bollatura di laterizi: a proposito di un timbro inedito nel Museo di Antichità di Torino

Marina VavassoriSignacula a Bergamo e dintorni: curiosità e quesiti

159

173

195

203

217

233

241

257

267

279

297

303

309

Elena CimarostiTre signacula da raccolte museali nell’Italia nord-occidentale

Valeria ValcheraSignacula ex aere del Museo Civico Archeologico di Bologna: notabilia�WHFQLFL��SURVRSRJUD¿FL�H�FROOH]LRQLVWLFL

Simona Antolini, Silvia Maria MarengoI signacula ex aere della regio VI adriatica

Silvia BraitoSignacula “in rete”: fra documentazione, aste online e collezionismo

Heikki SolinEpiclinus: una nota onomastica

Marco FirmatiSigilli di mercatores per doli dal porto di Pisa

Luigi Vecchio Un signaculum in bronzo con iscrizione greca da Velia

Paola Pacchiarotti, Giada Fatucci, Laura Ebanista, Sarah Gozzini, Federica LamonacaI signacula del Museo Nazionale Romano: un’esperienza didattica tra studio e EDR

0DXUL]LR�%XRUD��(UJ�Q�/DÀÕTre signacula dall’Asia Minore

Christophe Schmidt HeidenreichSignacula ex aere dans les deux Germanies et les trois Gaules : observations sur une documentation récalcitrante

Gaetano ArenaVasetti iscritti e produzione di medicamenta a Priene ellenistico-romana

Margherita Cassia“Marchi di fabbrica” a Creta e tituli picti di Ercolano: considerazioni socio-economiche

319

325

345

363

379

383

393

405

417

423

439

459

Reinhold WedenigBleiplomben mit Stempel- und Ritzinschriften aus Iuvavum (Noricum)

Zsolt VisyInstrumenta Inscripta Aenea aus Ungarn

Angela Donati(�SHU�¿QLUH

%LEOLRJUD¿D

Lista autori

479

497

515

519

581

91

COPIA P

ER L

A CONSU

LTAZI

ONE

Riassunto: Si propone una rapida panoramica dei “falsi” nelle varie accezioni possibili,

con particolare attenzione ai piccoli oggetti in bronzo, nel tentativo di individuare criteri

SHU�O¶LGHQWL¿FD]LRQH�GL�IDOVL¿FD]LRQL�QHOO¶DPELWR�GHL�signacula. Si sottolineano le numerose

conseguenze negative derivanti dalla circolazione di falsi, non solo sul mercato ma anche

QHOOD�ULFHUFD�VFLHQWL¿FD�

Abstract: This paper presents a quick overview of the “fake” in the various possible

PHDQLQJV��ZLWK�SDUWLFXODU�DWWHQWLRQ�WR�VPDOO�EURQ]H�REMHFWV��LQ�DQ�DWWHPSW�WR�¿QG�FULWHULD�IRU�WKH�LGHQWL¿FDWLRQ�RI�IRUJHULHV�ZLWKLQ�WKH�signacula. The many negative consequences

FDXVHG�E\�WKH�FLUFXODWLRQ�RI�IDNHV��QRW�RQO\�LQ�WKH�PDUNHW�EXW�DOVR�LQ�WKH�VFLHQWL¿F�UHVHDUFK��are pointed out.

Parole chiave:�IDOVL¿FD]LRQL��EURQ]L�URPDQL��IDOVL�signaculaKeywords: forgeries, fakes, roman bronzes, fake signacula

Questo contributo1��GHGLFDWR�DOOH�IDOVL¿FD]LRQL�GHOOD�SURGX]LRQH�LQ�EURQ]R�URPDQD�H�YROXWDPHQWH�VLQWHWLFR��QRQ�ULJXDUGD�LQ�PRGR�VSHFL¿FR�L�signacula, tuttavia alcune

osservazioni generali sembrano potersi applicare anche alla classe di materiali oggetto

del convegno.

Il concetto di “falso” è molto ampio, soprattutto se si osserva il problema nel suo

sviluppo storico2; si possono individuare:

• riproduzioni realizzate per motivi di studio, di esposizione, di conservazione o

semplicemente per la vendita come oggetti decorativi o souvenirs;

• rielaborazioni o creazioni autonome ispirate all’antico, a partire dal Rinasci-

� ��� �5LQJUD]LR�$OIUHGR�%XRQRSDQH�SHU�O¶LQYLWR�DO�FRQYHJQR�H�L�SUR¿FXL�VFDPEL�GL�RSLQLRQL� 2. Una sintetica ma ben documentata trattazione dei falsi nella storia, a partire dall’antichità, in vlad Borrelli l. et alii, /D� IDOVL¿FD]LRQH� LQ�DUFKHRORJLD, in www.Treccani.it; per le statuette in bronzo, da

ricordare fra i contributi meno recenti galestin 1981; accurate rassegne delle principali tecniche di analisi

utilizzate nella bronzistica ad esempio in Beale 1990; giuMlia-Mair 2008.

Margherita Bolla

&HQQL�VXOOH�IDOVL¿FD]LRQLQHOOD�EURQ]LVWLFD

92

Margherita Bolla

COPIA P

ER L

A CONSU

LTAZI

ONEmento, attribuite poi per errore al mondo classico3; • “pasticci” (pastiches), molto diffusi nelle vecchie collezioni; • veri e propri falsi (termine che implica il concetto di inganno consapevole4

ai danni dell’acquirente), realizzati per motivazioni diverse: innanzitutto com-merciali, ma anche ideologiche o religiose.

Anche per i falsi dolosi la casistica è ampia; secondo distinzioni recepite nella nor-mativa italiana attuale5, si evidenziano:

• repliche con eventuale mutamento nelle misure; • invenzioni poco credibili; • creazioni plausibili; • alterazioni di oggetti antichi6.Per documentare con esempi i casi che qui più interessano, è opportuno ricordare

– per quanto riguarda le riproduzioni (non a scopo di inganno) – l’attività, svolta legalmente, dalle famose fonderie artistiche del Napoletano, attive in questo campo circa dalla metà dell’Ottocento, che replicano tuttora oggetti dagli scavi delle città vesuviane7. Ad esempio, il Museo di storia naturale di Chicago acquistò dalla fonderia De Angelis centinaia di copie di bronzi di vario genere (dai vasi agli strumenti, ai pesi, e così via) e nel 1909 ne pubblicò un catalogo8��JLXVWL¿FDQGROR�FRQ�O¶DIIHUPD]LRQH�FKH�- in assenza di un’edizione puntuale degli originali - le copie, benché non perfette, ne potevano permettere lo studio9. Il complesso di Chicago non comprende signacula; vi sono però oggetti iscritti, come recipienti e bilance, in cui è talvolta riprodotta anche l’iscrizione presente sull’originale. Le fonderie artistiche offrono fra l’altro la scelta fra diverse patine, come quella scura, considerata tipica di Ercolano, o quella verde di Pompei; queste copie, una volta entrate in un museo o in una collezione, se non segnalate come tali e prive di marchio10, a distanza di anni possono essere recepite

3. In quest’ambito rientrano sia opere d’arte (fra le quali in particolare statuette, ad esempio könig-lein 2008a, anche usate come manici di utensili, dufrasnes 2010) sia oggettistica minore, che ha assunto nel tempo il carattere di evergreen, come i mascheroni a protome leonina con anello fra le fauci - di fatto poco differenti dai modelli antichi e riprodotti anche in tempi vicini a noi (per cofanetti e, in maggiori dimensioni, come battenti di porte), ad esempio colBachini 1901, pp. 126 nn. 185-188, 127 n. 1833 - o i IHUPL�SHU�JOL�VFXUL�GHOOH�¿QHVWUH�FKH�ULSUHQGRQR�DQFRU�RJJL�EXVWL�GL�0LQHUYD�0DUWH� 4. Il concetto è ampiamente condiviso, cfr. larese 2001, p. 145; Beale 1990, p. 197 («a forgery as VRPHWKLQJ�PDGH�LQ�LPLWDWLRQ�RI�DQ�RULJLQDO�ZLWK�WKH�LQWHQW�WR�GHFHLYH��7KLV�FRXOG�DSSO\�WR�DQ�HQWLUH�REMHFW��D�VXUIDFH�RI�DQ�REMHFW��RU�D�UHVWRUHG�SDUW�RI�DQ�REMHFWª�� 5. Con i termini “riproduzioni, contraffazioni, alterazioni” (Codice dei beni culturali, dl. 42/2004 e VXFFHVVLYH�PRGL¿FKH��DUWW����������� 6. In ambito anglofono, i primi tre casi rientrebbero nei forgeries e l’ultimo nei fakes, secondo craddock 2003, p. 235. 7. Cfr. orientativamente gazda, hanfMann 1970, pp. 260-261 e nota 119; galestin 1981, p. 89. 8. tarBell 1909. 9. L’utilità dei cataloghi delle riproduzioni dei materiali vesuviani è stata anche di recente riaffermata in ambito archeologico, tassinari 1993, p. 17. 10. Il marchio di fabbrica può essere del resto agevolmente eliminato, craddock 2003, p. 239.

93

&HQQL�VXOOD�IDOVL¿FD]LRQH�QHOOD�EURQ]LVWLFD

COPIA P

ER L

A CONSU

LTAZI

ONEcome originali11.8QD�FDWHJRULD�VSHFL¿FD�q�TXHOOD�GHL�FRVLGGHWWL�³SDVWLFFL´��pastiches), ugualmente

con ampia casistica: si va dalle integrazioni in materiali vari – anche non metallici – per ovviare a lacune sentite come deturpanti12, all’assemblaggio di parti di oggetti an-tichi non pertinenti in origine, alla combinazione di parti antiche e moderne13 o di parti solo moderne, anche a scopo di inganno (passando così nella categoria dei falsi)14. Di GLI¿FLOH�LGHQWL¿FD]LRQH�VRQR�L�SDVWLFFL�LQ�FXL�VRQR�DVVHPEODWH�SDUWL�DQWLFKH�FRQJUXHQWL�per forma, cronologia e funzione, ad esempio l’aggiunta a un bronzetto di una base autentica ma non pertinente in origine o - per l’argomento in esame - l’unione fra una tavoletta iscritta e un anello di presa appartenenti a due diversi signacula.

Un altro genere di “pasticcio” è l’aggiunta di una decorazione, ad esempio incisa, o di un’iscrizione inesistente in origine15, per nobilitare un reperto (autentico) giudicato altrimenti troppo comune o per altro motivo; va considerata anche la possibilità della UHLQFLVLRQH��SL��R�PHQR�FRUUHWWD��GL�HOHPHQWL�GHFRUDWLYL�R�GL�HSLJUD¿��UHVL�HYDQLGL�GDOOD�corrosione o da trattamenti errati16.,�IDOVL�IXURQR�H�VRQR�VSHVVR�YHQGXWL�FRQ�¿WWL]L�GDWL�GL�SURYHQLHQ]D��VL�SUHGLOLJRQR�

i luoghi ben conosciuti dal punto di vista archeologico (per l’Italia settentrionale17 ad esempio Aquileia) oppure dove siano stati trovati importanti e/o numerosi bronzi antichi, come Calvatone o Veleia; o ancora si fa riferimento a località minori, situate però nell’area che interessa all’acquirente, se un privato per motivi di studio e di glo-ria locale, se un’istituzione museale perché entro il territorio che ad essa afferisce18. Si può anche arrivare al loro seppellimento e alla conseguente “scoperta”19.

11. Beale 1990, p. 199: «Occasionally an “authorized” museum reproduction loses its identity and for a while is represented as an original». 12. Esiste tuttavia nell’ambito soprattutto della piccola plastica una produzione (sia di rielaborazione DXWRQRPD�VLD�GL�IDOVL¿FD]LRQH��FKH�JLRFD�VXOO¶DSSUH]]DPHQWR�GHOOH�WLSLFKH�³ODFXQH�GHOO¶RJJHWWR�GD�VFDYR´��come la mancanza delle braccia e/o della parte inferiore delle gambe, ad es. Manfrini-aragno 1987, pp. �������¿J������SHUIHWWDPHQWH�LGHQWLFR�D�XQ�EURQ]HWWR�GHO�0XVHR�$UFKHRORJLFR�GL�9HURQD��Q��LQY���������FRQ�falsa provenienza dai dintorni di Campagnano (località inesistente nel Veronese) nel 1890. 13. Un esempio relativamente recente (trasformato attorno al 1930) in scott ������SS���������¿J��,��� 14. Interessante perché suscitò dotte esegesi, in riferimento al Timeo di Platone, è una lucerna della collezione di Francesco Bianchini, in cui un’ansa moderna con falsa iscrizione in greco fu saldata ad un FRUSR�ULYHODWRVL�XJXDOPHQWH�PRGHUQR�LQ�VHJXLWR�DG�DQDOLVL�WLSRORJLFD�H�PHWDOORJUD¿FD��larese 2001, p. 146. 15. feugère 2011, olla romana in piombo, probabilmente rinvenuta nella zona di Lyon, con iscrizione aggiunta nel XVIII secolo. 16. Beale 1990, p. 198. 17. Ma la stessa situazione si riscontra ovunque, ad es. faider-feytMans 1979, p. 16, «en règle générale les bronzes faux sont donnés comme découverts dans des sites romains connus, ainsi Tongeren, Tournai, Arlon, Liberchies»; leiBundgut 1980. 18. Cfr. Bolla 2009, p. 183, nota 48. 19. Basti citare il famoso seppellimento della statua del Cupido dormiente da parte di Michelangelo (1496 circa), Paolo giovio, Michaeli Angelis vita (1527 circa), archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2008/579/pdf/Davis_Fontes12.pdf. Cfr. anche Maffei 1955, II, pp. 781 (a Carlo Silvestri, 19.04.1737: «Dirà ch’è stato dissotterrato. Altrettanto è stato detto a me più volte, di cose che poi in fatto

94

Margherita Bolla

COPIA P

ER L

A CONSU

LTAZI

ONEÊ�IRUVH�VXSHUÀXR�ULFRUGDUH�OH�ULFDGXWH�GHOOH�SURYHQLHQ]H�IDVXOOH�QHJOL�VWXGL�DUFKHR-logici, in cui vengono usate come indizi di insediamenti, di commerci, di produzione antica, e così via20. Non è infrequente che provenienze inventate vengano attribuite anche a oggetti autentici, per motivi diversi21.,�FULWHUL�SHU�LGHQWL¿FDUH�L�IDOVL�VRQR�UHODWLYL�DOO¶DVSHWWR�HVWHULRUH�GHOO¶RJJHWWR��TXLQGL�

forma, stile e tecnica), compresa l’identità con esemplari in vario modo famosi, che possono appartenere all’età classica22 o essere più recenti23.

Riguardo alla tecnica, sono dirimenti le tracce lasciate da un metodo di fabbricazi-one compatibile con la produzione antica ma diverso da quello usato in origine per la classe di materiali che si sta esaminando, oppure decisamente moderno, come la gal-vanoplastica, ben diffusa dalla prima metà dell’Ottocento, che fornisce copie molto SUHFLVH�PD�q�ULFRQRVFLELOH�DO�PLFURVFRSLR�SHUFKp�SURGXFH�XQD�FDUDWWHULVWLFD�VXSHU¿FLH�bollosa24.

Un altro criterio è la presenza di danni e lacune identici su repliche di uno stesso

non ne erano state. Io però ho dei pezzi che sono stati veramente dissotterrati e pure son falsi»), 808 (a Ottavio Bocchi, 7.12.1737: «L’essersi trovate sotto terra non osta niente. – In primo luogo, quest’è ciò che si suol dire, ma che veramente non è. In secondo, cose false io ho vedute veramente scavar dalla terra, o perché nascostevi a bella posta, come facevano l’Annio e l’Inghirami, o perché veramente qualche cent’anni fa restassero casualmente scoperte»). 20. Talvolta, se un antiquario riusciva a vendere un falso ad un museo attribuendogli una provenienza locale, tendeva a “ripetere il colpo” negli anni seguenti, creando così – nella successiva ricerca archeologica - delle concentrazioni di bronzi (o di altri reperti) in località che con ogni probabilità non ne avevano restituiti affatto. 21. Sia con intenti fraudolenti (ad esempio Plessier 1878, p. 289), sia in buona fede, da parte di conservatori di musei, che ipotizzano una provenienza sulla base di indizi non del tutto certi, come l’assonanza stilistica, oppure desiderano collegare il reperto al territorio di riferimento del museo. Casi HFODWDQWL� VRQR�DG�HVHPSLR�QHO�0XVHR�$UFKHRORJLFR�GL�9HURQD�XQ�DVNyV�¿WWLOH� �Q�� LQY��������� HGLWR�GD�Muselli 1756 (tav. CLXXXVIII; senza provenienza), ma poi fornito di cartellino: «1889. Trovato alla Mambrotta di Zevio», e bronzetti preromani con indicazione di ritrovamento a Dolcé, pertanto costantemente trattati negli studi sulla protostoria del Veronese, per i quali taBone 1995-1996, pp. 26-28, ha appurato invece la provenienza da Adria. Riguardo al periodo attuale, purtroppo contraddistinto in nazioni diverse dall’attività dei cercatori con metal detector, sembra sia un uso corrente quello di fornire provenienze diverse da quella reale per gli oggetti trovati, per attrarre l’attenzione su un determinato sito o distoglierla da esso, a seconda delle necessità. Fra i signacula suscita ad esempio curiosità quello con iscrizione a lettere cave L. Her(- - -) Flo(- - -), che ha prodotto molte considerazioni (a partire da saMBon 1903 e Milne 1930, pubblicazione per l’ingresso dell’oggetto nel Metropolitan Museum of Art) su un “secondo” proprietario della nota villa di Fannio Sinistore a Boscoreale; esso sembra comparire per la SULPD�YROWD�±�D�GLVWDQ]D�GL�DQQL�GDJOL�VFDYL�GHOO¶HGL¿FLR�H�GDOOD�VFRSHUWD�GHOOH�SLWWXUH�PXUDOL�±�QHO�������nella pubblicazione per la vendita degli affreschi a Parigi (saMBon 1903, p. 2), si dice soltanto «un cachet de bronze découvert plus tard dans une des chambres». 22. tyskiewicz 1898, p. 39; le Memorie di questo collezionista sono di grande interesse per lo studio del commercio antiquario in Italia nel tardo Ottocento, per il quale cfr. orientativamente Magagnini 2005. 23. A titolo di esempio un bronzetto (Bolla 1996, pp. 287-288, n. B 68, ivi riconosciuto come postrinascimentale ma erroneamente interpretato come una Venere), giunto nell’Ottocento in una collezione comasca con provenienza da scavo e allora ritenuto un capolavoro della bronzistica romana, in realtà riproduzione in piccolo della Minerva nuda realizzata da Cellini a Firenze per la base del Perseo. 24. giuMlia-Mair 2008, pp. 34-37, 41.

95

&HQQL�VXOOD�IDOVL¿FD]LRQH�QHOOD�EURQ]LVWLFD

COPIA P

ER L

A CONSU

LTAZI

ONEoggetto25. Altri metodi, meno

soggettivi, sono l’analisi della patina e della compo-sizione della lega. L’esame della patina è allo stato at-tuale il metodo più sicuro SHU� O¶LGHQWL¿FD]LRQH� GL� XQ�falso. Infatti, la patina na-turale si forma per l’inter-azione fra la lega metallica e il contesto di giacitura e ha caratteristiche di pene-trazione nel bronzo che per ora non sono riproducibili DUWL¿FLDOPHQWH��/H�DQDOLVL�GHOOD�SDWLQD�SRVVRQR�HVVHUH�QRQ�GLVWUXWWLYH��PD�IRUQLVFRQR�in quel caso informazioni incomplete; invece l’analisi con asportazione di un campio-ne offre dati più sicuri, ma potrebbe non essere autorizzata dal proprietario o dall’ente preposto alla tutela, soprattutto nel caso di oggetti di piccole dimensioni. Questi esami richiedono poi un analista esperto, che abbia avuto accesso a una vasta campionatura.

L’analisi della patina può inoltre essere impedita o complicata da ulteriori fatto-ri: da un lato vi sono stati periodi in cui, persino nei musei, si tendeva a spatinare completamente i bronzi (anche con l’uso di acidi) portando allo scoperto il metallo vivo26, di colore dorato, per ragioni estetiche o nella convinzione di contribuire alla ORUR�FRQVHUYD]LRQH�QHO�WHPSR�R�SHU�PLJOLRUDUH�OD�OHJJLELOLWj�GHOOD�VXSHU¿FLH�QHO�FDVR�di decorazioni; dall’altro, vi sono molti casi di oggetti autentici (e non) coperti da patine moderne, per il gusto personale del collezionista27, per mascherare interventi di restauro, o per ridare un aspetto antico a bronzi ormai spatinati. Non è infrequente LO�FDVR�GL�SL��ULSDWLQDWXUH��R�WUDWWDPHQWL�GLYHUVL�GHOOD�VXSHU¿FLH��QHO�FRUVR�GHOOD�³YLWD�museale” di un oggetto in bronzo28.

Più agevole l’approccio alle incrostazioni, poiché non vi sono controindicazioni DO�SUHOLHYR�GL�FDPSLRQL��WXWWDYLD�FRQFUH]LRQL�H�LQFURVWD]LRQL��¿J. 1) - vere o false che siano - tendono ad essere eliminate in sede museale, soprattutto se impediscono la

25. Cfr. ad esempio un bronzetto conservato a Udine con provenienza da Teor, che riproduce SHUIHWWDPHQWH�±�QHOOH�ODFXQH�H�QHL�GDQQL�VXSHU¿FLDOL�±�XQ�EURQ]HWWR�FRQVHUYDWR�DG�$TXLOHLD��GHO�TXDOH�q�XQD�replica moderna (Brustia 1989). 26. giuMlia-Mair 2008, p. 40. 27. Cfr. craddock�������S�������SHU�L�EURQ]L��QRQ�VROR�¿JXUDWL��GHOOD�FROOH]LRQH�GL�5LFKDUG�3D\QH�.QLJKW��FRQÀXLWD�QHO�%ULWLVK�0XVHXP���SDWLQDWL�LQ�QHUR��cahn 1970, p. 271, per una collezione di circa 700 bronzi «all covered with a dark green lacquer hiding the original patina».� ���� �8Q�DPSLR�VWXGLR�VXJOL�DVSHWWL�GHOOD�VXSHU¿FLH�GHL�EURQ]L�GL�YDULH�HSRFKH�q�FRVWLWXLWR�GD�scott 2002 (pp. 329-332 per patine e ripatinature rinascimentali).

¿J�����9HURQD��0XVHR�$UFKHRORJLFR�DO�7HDWUR�URPDQR��OXFHUQH�IDOVH�FRQ�LQFURVWD]LRQL�DUWL¿FLDOL��IRWR�G¶DUFKLYLR��

96

Margherita Bolla

COPIA P

ER L

A CONSU

LTAZI

ONEleggibilità dell’oggetto o ne pregiudicano la conservazione29. Molto frequente (anche nella produzione attuale di falsi) è una sorta di velatura di aspetto argilloso (composta ad esempio da gesso con ossidi ferrosi come coloranti), per suggerire l’idea della terra di scavo30��'DL�IDOVDUL�YLHQH�XVDWR�DQFKH�O¶HVSHGLHQWH�GHOOD�¿QWD�FRUURVLRQH31, che si presenta spesso di colore verde chiaro e polverosa.

Riguardo alla composizione della lega, si possono compiere esami non distrut-WLYL� �FRPH�OH�VSHWWURPHWULH�;5)��RSSXUH�DQDOLVL�PHWDOORJUD¿FKH�FRQ�SUHOLHYR�GL�XQ�campione, più precise. Non sempre però la composizione della lega offre risposte sicure sull’autenticità; la presenza di alcuni elementi, come lo zinco, non costituisce da sola un indizio di modernità, poiché sussistono variabili legate al genere di reperti e alla loro cronologia. Per poter effettuare valutazioni corrette, è opportuno disporre di numerose analisi di confronto su oggetti della stessa classe, che includano anche esemplari sicuramente autentici e vicini dal punto di vista cronologico32; è poi neces-sario che il metodo di analisi utilizzato sui campioni di riferimento sia il più possibile omogeneo33 e che siano pienamente confrontabili le edizioni dei risultati.$OFXQL� GHL� FULWHUL� PHQ]LRQDWL� ¿QRUD� SRWUHEEHUR� HVVHUH� DSSOLFDWL� DL� signacula.

Riguardo alle analisi del bronzo, bisognerebbe che ne fosse disponibile un congruo numero su signacula da scavi recenti e “sicuri”34, in modo da avere un buon campione di riferimento che consenta di delineare, se esistono, delle caratteristiche tipiche della

29. Ad esempio, nel Museo Archeologico di Verona, sistematiche puliture dei bronzi furono condotte negli anni Cinquanta, con l’eliminazione di cospicue incrostazioni su oggetti falsi ma pervenuti al museo anche con dati di provenienza; tali incrostazioni contenevano terriccio e pietrisco, legati con collante. 3HU�OH�OXFHUQH�TXL�LOOXVWUDWH��FRQVLGHUD]LRQL�WLSRORJLFKH�H�IRUPDOL�VRQR�VXI¿FLHQWL�D�GHWHUPLQDUQH�OD�QRQ�antichità, mentre solo per una (a destra nella ¿J� 1) è rivelatrice anche l’analisi della composizione della lega, con zinco molto elevato (larese�������SS�����������¿JJ��������������SHU�OH�DQDOLVL��SS����������� 30. L’analisi della patina e delle incrostazioni può condurre, nel caso di oggetti autentici, a ipotesi sulle condizioni di giacitura e a eventuali interessanti collegamenti, cfr. ad esempio scott 1994, con considerazioni sull’opportunità o meno di eliminare le incrostazioni per ragioni espositive. 31. tyskiewicz 1898, p. 174, a proposito dell’abilità dei falsari attivi nell’Ottocento a Roma nel produrre sui bronzi falsi una corrosione apparentemente autentica. 32. Negli anni Sessanta-Settanta, ad esempio, è stato compiuto un grande lavoro di analisi su bronzetti dei musei francesi, in parte però slegato dall’accertamento delle provenienze, quindi comprensivo di molti esemplari di collezione, inquadrati e datati solo sulla base di fattori stilistici: Picon, condaMin, Boucher, 1966; Picon, condaMin, Boucher 1967; Picon, condaMin, Boucher 1968; condaMin, Boucher 1973. Al SURSRVLWR��VL�SXz�QRWDUH�FKH�QHOOH�UDFFROWH�PXVHDOL�GL�EURQ]LVWLFD�¿JXUDWD�GL�XQD�FHUWD�LPSRUWDQ]D�L�IDOVL�H�dubbi possono raggiungere e talvolta superare la metà. Cfr., per la cautela nella valutazione di provenienze e cronologie, caley 1970.� ���� �9L�VRQR�FRPXQTXH�FDVL�IRUWXQDWL��LQ�FXL�O¶DQDOLVL�PHWDOORJUD¿FD�q�LQ�Vp�GLULPHQWH��DG�HVHPSLR�XQ�bronzetto – già datato al II secolo d.C. – poi risultato costituito da ferro e alluminio, con provenienza da Trento, giardini di piazza Venezia (Trento, Museo, n. inv. 6039), antonacci sanPaolo, follo, gualandi ������SS�����������¿J�����WDE�����FIU��SHU�TXHVWD�SURGX]LRQH�PRGHUQD�Fake 1990, p. 96 n. 90. 34. Ad esempio fuMado ortega 2004, da domus di Sagunto abbandonata nel IV secolo d.C., scavo 1993-1994, forse riutilizzato; raMallo asensio 2006, dal teatro di Cartagena, scavo 2005, in contesto tardoantico; feugère, Mauné 2005-2006, passim; di giusePPe, russo�������SS�����������¿J�����GD�XQD�YLOOD� URPDQD� LQ� /XFDQLD�� 6DUHEEH� LQWHUHVVDQWH� YHUL¿FDUH� VH� H� LQ� TXDOH� SHUFHQWXDOH� VLDQR� DWWHVWDWL� �� LQ�contesti archeologici sicuri - signacula a lettere cave.

97

&HQQL�VXOOD�IDOVL¿FD]LRQH�QHOOD�EURQ]LVWLFD

COPIA P

ER L

A CONSU

LTAZI

ONElega, in zone diverse dell’Impero, per met-terle poi a confronto con gli oggetti di col-lezione. Si può poi effettuare l’analisi di eventuali incrostazioni e della patina, ma con le limitazioni già indicate.

Criteri ovviamente validi, benché in parte soggettivi, sono quelli delle incon-JUXHQ]H� IRUPDOL� R� HSLJUD¿FKH�� 8Q� PRWL-vo di sospetto può anche essere ravvisato nella storia del signaculum, ad esempio se pertinente ad una collezione che annovera altri falsi, oggetti con provenienze poco circostanziate o acquistati presso antiquari notoriamente non rigorosi.

Riguardo alla modalità di produzione, è probabile che i signacula, quando dotati di un anello di presa fuso insieme (quindi con forti passaggi di piani), venissero rea- lizzati a colata piena in un unico getto con il procedimento della cera persa, che con-sente di ottenere oggetti di una certa com-plessità. Questa tecnica produce esem- plari unici, perché sia il modello in cera sia la camicia vanno perduti, però il mod-ello in cera potrebbe essere stato ottenuto da matrici parziali riutilizzabili; in teoria quindi potevano essere prodotti in antico più esemplari di uno stesso signaculum. Non è tuttavia possibile che le repliche di un determinato signaculum presentino oggi uguali danni o lacune (e che questi siano derivati da fusione35) o che solo in al-cune repliche compaiano dettagli mal realizzati perché non compresi. Però, per poter effettuare una corretta valutazione, bisognerebbe esaminare dal vivo tutti i signacula ³XJXDOL´�RSSXUH�SUHQGHU�YLVLRQH�GL�RWWLPH�IRWRJUD¿H�UHODWLYH�D�WXWWH�OH�YLVWH�GHJOL�RJ-getti (e non solo alla parte iscritta). È stato inoltre proposto un metodo per individuare le copie di un oggetto fuso a cera persa sulla base di misurazioni che mettano in luce eventuali riduzioni dimensionali determinate dal procedimento di copiatura; questo metodo presuppone la possibilità di manipolare e misurare direttamente le repliche

35. Cfr. ad es (per una statuetta) young�������S������¿J�����

¿J�����Signaculum CIL�;,�������������FRQ-servato a Piacenza, Musei Civici di Palazzo )DUQHVH��Q��LQY��������GD�ZZZ�FXOWXUDLWDOLD�it).

¿J�����Signaculum (da KöniG-Lein�����F��

¿J�����Signaculum CIL�9������������GD�25-6$72��������

98

Margherita Bolla

COPIA P

ER L

A CONSU

LTAZI

ONEdisponibili dell’oggetto36.A proposito di possibili falsi nell’ambito dei signacula, si segnalano, a titolo di e-

sempio: un esemplare edito nel 165237 con iscrizione 2LQRPDL�¿ORVR¿��¿J. 2), sospetto per la formula scelta, la menzione di un personaggio antico allora noto38 e per l’uso del termine ¿ORVRIXV invece del più diffuso philosophus; un altro con iscrizione Eustor, conservato a Piacenza39, dubbio sia per la forma della lettera U (invece che V) sia per le curiose cavità circolari che caratterizzano in modo più o meno marcato l’interno GHOOH�OHWWHUH��¿J.�����XQ�WHU]R�GHOOD�FROOH]LRQH�GHL�GXFKL�GL�%UDXQVFKZHLJ��FRQ¿JXUDWR�a tabula ansata, recante l’iscrizione a lettere cave Valentine, insolita su questo genere di strumento40, e dubbio anche per la forma dell’anello, a sezione omogeneamente FLUFRODUH�HG�DQGDPHQWR�FKH�VHPEUD�SHUIHWWDPHQWH�HPLVIHULFR��¿J. 4)41. L’accettazione di queste proposte comporterebbe la circolazione di falsi signacula già prima della metà del XVII secolo42.

I motivi che possono aver determinato la produzione di falsi signacula sono in-QDQ]LWXWWR�OD�¿RULWXUD�GHOOD�WUDWWDWLVWLFD�LQ�PHULWR�DOPHQR�GDJOL�LQL]L�GHO�6HLFHQWR43, la presenza in collezioni prestigiose o interessate da edizioni di ampia diffusione44, la facilità di realizzazione.

Ad aumentare il loro valore e il desiderio di possederne, contribuì il fatto che i signacula furono interpretati come segno della conoscenza da parte dei Romani del procedimento della stampa, molto prima della sua scoperta nel Quattrocento45. Inoltre si riteneva da parte di alcuni studiosi che i nomi da essi recati fossero relativi soprat-tutto a magistrati, quindi a personaggi di una certa importanza storica46.8Q�DVSHWWR�GL� FXL�YD� WHQXWR�FRQWR�SHU� O¶DQDOLVL�GHO� IHQRPHQR�GHOOH� IDOVL¿FD]LRQL�

36. allison, Pond 1983. 37. orsato 1652, pp. 171-172 n. III (ma anche il n. I, stampato a testa in giù, è dubbio per la scarsa comprensibilità); il n. III corrisponde a CIL V, 8116, 38, conservato alla Bibliothèque Nationale di Parigi, cfr. BaBelon, Blanchet 1895, p. 724 n. 2354 (edito anche in CIL XIII, 3, p. 611). 38. Menzionato ad esempio da Marsilio Ficino nel De christiana religione, scritto poco dopo il 1473. 39. CIL XI, 6712, 160 (lettura Eustori); Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, n. inv. 1161; IRWRJUD¿D�H�VFKHGD�VRQR�HGLWH in www.culturaitalia.it. 40. La formula augurale al vocativo (spesso seguito da vivas) è presente su signacula a lettere cave, PD�SL��IUHTXHQWH�VX�DOWUL�WLSL�GL�RJJHWWL��DQHOOL�GLJLWDOL��¿EXOH«���Poggi 1876, pp. 59-60. 41. könig-lein�����F��¿J��D�S�������LO�signaculum sembra presentare resti di inchiostro moderno. 42. Suscitano perplessità anche i signacula costituiti da un dito umano piegato (ad esempio CIL XI, 6713, 53, ritenuto appunto falso da Bormann), in cui l’iscrizione ha come supporto un elemento destinato in realtà all’arredo (cfr. Bolla 2010, pp. 151-155 e passim). 43. Benché relativa soprattutto agli anelli digitali con gemme o iscrizioni: longo 1615; liceto 1645; kirchMann 1672 (in cui sono riediti anche i trattati di G. Longus, A. Gorlaeus, H. Kornmann, sul medesimo argomento); heckel [1687]. 44. Ad esempio Beger 1701, pp. 422-423; Montfaucon 1719, pp. 228-230, tavv. 136-138; caylus 1761, pp. 253-256. 45. richMond, MortiMer 1737-1738; caylus 1761, p. 255; Poggi 1876, pp. 9-10. L’uso moderno di inchiostrare i signacula è dovuto in parte ai tentativi di dimostrare questa teoria, in parte al desiderio di leggere la scritta nella corretta direzione, trasferendola su carta. 46. caylus 1761, p. 254.

99

&HQQL�VXOOD�IDOVL¿FD]LRQH�QHOOD�EURQ]LVWLFD

COPIA P

ER L

A CONSU

LTAZI

ONEè quello della psicologia dell’acquirente, che sia un privato oppure un’istituzione: la resistenza ad ammettere di aver acquistato un falso è in genere molto forte e il proprietario fa il possibile per sostenere l’autenticità dell’oggetto. Le motivazioni vanno dal non voler riconoscere di esser stati vittime di un imbroglio al desiderio di VDOYDJXDUGDUH�XQ�LQYHVWLPHQWR�¿QDQ]LDULR��WDQWR�FKH��LQ�DOFXQL�DPELWL�GL�SDUWLFRODUH�rilevanza economica, esprimere un parere negativo sull’autenticità di un oggetto (ar-cheologico o - ancor più - artistico) può condurre a spiacevoli conseguenze sul piano legale.

Del resto vi è resistenza anche da parte degli studiosi che, pur non avendo acqui-stato in prima persona il falso, l’abbiano pubblicato come autentico. Fino a qualche decennio fa, si tendeva a considerare antico qualsiasi oggetto facesse parte di una raccolta archeologica, soprattutto se conservata in un museo pubblico; dalla seconda metà del secolo scorso si sono moltiplicati studi ed esposizioni47 sui falsi, apportando QXRYH�FRQRVFHQ]H�H�PDJJLRUH�FRQVDSHYROH]]D��/D�ELEOLRJUD¿D�VXOOH�IDOVL¿FD]LRQL�q�quindi ormai molto vasta48 e vi sono anche siti web interessanti per questo tema49.

Mentre un tempo si riteneva che in aree come la Grecia o l’Italia i falsi fossero poco diffusi per l’abbondanza degli originali, oggi appare evidente che nessuna zona compresa nell’Impero romano può essere considerata esente da questo fenomeno e FKH�QHVVXQ�JHQHUH�GL�RJJHWWR�DQWLFR�q�VWDWR�ULVSDUPLDWR�GD�IDOVL¿FD]LRQL��VH�VL�LQWHQGH�il termine nel senso più ampio50.

A proposito dell’enorme diffusione di falsi è stato sottolineato da un lato che l’ac-cresciuta consapevolezza della situazione ha avuto l’effetto collaterale (positivo) di deprimere il mercato illegale dei reperti antichi, contribuendo alla conservazione dell’integrità di siti archeologici51, dall’altro che la forte presenza di falsi nelle col-lezioni ha determinato un “inquinamento” del gusto, rendendo incapaci di individuare e apprezzare ciò che è originale52. A ciò si aggiunga il reale pericolo della distorsione GHOOD�ULFHUFD�VFLHQWL¿FD��GDOOD�TXDOH�q�HVWUHPDPHQWH�GLI¿FLOH�HVWLUSDUH�L�IDOVL��XQD�YROWD�entrati in circolazione.

47. Per un esempio recente Âge du faux 2011.� ���� �3HU�XQ¶DPSLD�VHOH]LRQH�ELEOLRJUD¿FD��kaufMann-heiniMann, künzl 2008, pp. 131-132. 49. Ad esempio www.collector-antiquities.com. 50. Ritengo condivisibile l’affermazione «Die erfolgreichsten Fälschungen kennen wir sowieso nicht, weil sie unerkannt als gute, glaubwürdige Originale die Säle und Regale der Sammlungen bevölkern» (kaufMann-heiniMann, künzl 2008, p. 123). 51. craddock 2003, p. 241. 52. giuMlia-Mair 2008, p. 29.