Beatrice Palmato - Numilog

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Beatrice Palmato - Numilog

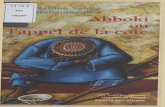

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 12/5/2014 - 10 : 5 - page 3

Pour un tempérament comme celui d’Edith Wharton,la découverte de l’amour et de la jouissance physique,qu’elle ne connut qu’à quarante-six ans, fut à la fois unmiracle et un désastre. Un texte d’un érotisme affolé,sauvage, sans limites, un « impubliable fragment » ensurgit, retrouvé seulement en 2001. En une scène unique,prise d’une transe hallucinatoire, Wharton consigne lesmerveilles du sexe – puis, passés ces transports, imaginepour eux une habile narration…

Trois autres récits éclairent sa sensualité. Depuisl’appel de la chair agitant une jeune mystique, jusqu’auxcontraintes sociales entravant une femme mûre, la granderomancière chante les émotions de tous ceux qui, un jour,se sont « aimés une heure sur le rebord du monde ».

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 4

Collection dirigée par Lidia Breda

Du même auteurchez le même éditeur

Les mœurs françaisesPaysages italiensLa plénitude de la vie

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 5

Edith Wharton

Beatrice PalmatoFragment érotique

et autres textes

Traduit de l’anglais et présentépar Maxime Rovere

Rivages PochePetite Bibliothèque

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 7

Présentation

Tu m’as dit un jour qu’il me faudrait écriremieux pour aborder cette expérience de l’amour. J’aisenti que c’était vrai, et je suis rentrée chez moi sibrûlante du désir que mon travail te plaise !

E. Wharton à M. Fullerton1.

Une éruption de feu, de fumée et de lave ; puis,dans le ciel littéraire, sa diffraction immatérielleen récits, romans, nouvelles, lettres et poèmes. Pourun tempérament comme celui d’Edith Wharton, ladécouverte de l’amour et de la jouissance physiquene pouvait guère avoir l’aspect d’une simple flo-raison de printemps, ni d’une délicieuse récolte defruits. Cette manière d’épiphanie, qu’elle ne connutqu’à quarante-six ans, fut à la fois pour elle un

1. Lettre du 26 août 1908, in The Letters of Edith Wharton,éditées par R.W. B. Lewis et Nancy Lewis, Collier Books,New York, 1988, p. 162.

7

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 8

miracle et un désastre. L’extraordinaire choc dubonheur, la formidable transmutation du plaisir,rompirent sa vie en deux. Un texte d’un érotismeaffolé, sauvage, sans limites, un « impubliable frag-ment » en surgit, qui devait rester caché pendantprès d’un demi-siècle dans les archives de laBeinecke Library à l’Université de Yale. En unescène unique, prise d’une transe hallucinatoire,Wharton consigne les merveilles du sexe nu,contemplé avec envie, saisi à pleines mains, à pleinebouche, parmi les humeurs et les gémissements.Puis, passés ces transports, elle imagine pour euxune habile narration, qui complète l’audace de lascène par le choc d’une intrigue où les rôles sebrouillent, attribuant l’initiation sexuelle de sonpersonnage à la relation… entre un père et sa fille.

« J’ai dans la manche un synopsis d’inceste quiles ferait tous passer pour des comptines de jardind’enfants », écrit Wharton à son ami BernardBerenson, à propos des livres de Moravia, deFaulkner et de Céline1. Mais à la différence de cesauteurs, rien dans l’univers de Wharton ne prépareles lecteurs et lectrices à ce type d’audaces. Cesvisions, saisies dans la lumière splendide et aveu-glante des enchantements charnels, surgissentcomme à l’écart de l’œuvre publié. Le plus souvent,

1. Lettre du 14 août 1935, in The Letters of Edith Wharton,op. cit., p. 589.

8

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 9

Edith Wharton est toute en énergie retenue, enespoirs déçus, en paroles non dites. C’est pourtantelle, si peu dionysiaque, si peu rimbaldienne, quiraconte ici le bouleversement de tous les sens.

Le texte est si inclassable que personne ne sait aujuste comment le dater. R. W. B. Lewis, l’un desmeilleurs connaisseurs de Wharton, a proposé desituer la rédaction de Beatrice Palmato « quelque parten 1935 », date de l’unique allusion de la roman-cière à sa brûlante esquisse1. Pourtant, le nom « Bea-trice Palmato » apparaît, sans autre commentaire,dans un carnet des années 1920. Pour CynthiaGriffin Wolff, l’universitaire qui a découvert letexte, Wharton a pu l’écrire après un voyage auMaroc en 1917, occasion d’une intense réflexion surles harems et les mariages, ou vers 1923, en réactionà Ulysses de Joyce, dont elle écrit après lecture :« c’est un fatras ampoulé de pornographie (dansle style le plus grossier que lisent les écoliers2). »Si intéressantes qu’elles soient, ces hypothèsess’appuient sur une approche très littéraire. Wolffimagine même la scène comme un simple exerciced’écriture, rédigé en marge du scénario, enguise d’esquisse préparatoire. Pourtant, le brutal

1. R. W. B. Lewis, Edith Wharton. A biography, Harper &Row, 1975, p. 544.

2. Lettre à Bernard Berenson du 6 janvier 1923, in TheLetters of Edith Wharton, op. cit., p. 461.

9

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 10

surgissement du corps dans l’écriture d’EdithWharton n’est pas seulement un phénomène litté-raire. Il est le fruit d’une découverte profondémenthumaine.

Le recueil qu’on va lire a donc été conçu autourde ce mystérieux fragment, pour rendre compted’une sorte de chronologie amoureuse. Il est pos-sible de suivre un fil qui, de nouvelles en poème,éclaire comment Edith Wharton a fini par dire lesenchantements du sexe. Dans « L’ermite et la sau-vageonne », écrit vers 1907, la romancièretémoigne avec une grande subtilité de l’irrésistibleappel de la chair, encore aveugle et sans objet. Dans« Le prétexte », rédigé un an plus tard, elle tourneen dérision les contraintes sociales et les réticencesmorales qui entravent les sentiments d’une femmemûre. Enfin, le poème « Terminus », de 1909,chante les émotions de tous ceux qui un jour, sesont « aimés une heure sur le rebord du monde »…Quant à la flamboyante « Beatrice Palmato », laprésente édition donne l’extrait avant l’intrigue,tout comme l’expérience érotique a précédé l’éla-boration narrative. Ces textes sont ici présentésdans l’ordre le plus agréable à leur lecture.

Car la seule certitude sur laquelle tout le mondes’accorde est que ce fragment n’aurait tout simple-ment jamais été possible sans l’irruption, dans lavie de son auteure, de William Morton Fullerton

10

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 11

(1865-1952), – l’homme qui devait lui révéler lessplendeurs de l’érotisme1.

D’après les témoignages de ses contemporains,Fullerton était d’une beauté invraisemblable. Sesyeux bleus désarmaient tous ceux qui les croi-saient ; son élégance, sa culture et surtout samanière raffinée de vivre étaient une irrésistibleinvitation à l’approcher, à le toucher, à le suivre età ne jamais plus le quitter. Dans ses jeunes années,il avait étudié l’histoire de l’art auprès de CharlesEliot Norton, à Harvard, où il avait égalementfréquenté Bernard Berenson et George Santayana2.

Après avoir voyagé en Égypte puis à traversl’Europe, Morton Fullerton passa plusieurs annéesà Londres, parmi les membres cultivés de la haute

1. Dans l’ensemble du monde littéraire et universitaire,il n’y a guère eu qu’une seule voix pour tenter de collecterdes arguments en faveur d’une interprétation autobiogra-phique du scénario de Beatrice Palmato. La question méritaitd’être posée ; mais Barbara A. White, dans Edith Wharton :A Study of the Short Fiction, Twayne Publishers, 1991, neparvient guère qu’à suggérer l’existence d’un « secret » quipourrait être n’importe quoi, si bien qu’il faut bel et bienretenir l’inceste comme un motif littéraire de l’intrigue, àdistinguer très nettement de l’érotisme pornographique dufragment.

2. Voir The Letters of George Santayana, Book One,[1868]-1909, H. J. Saatkamp Jr. General Editor, The MITPress, 2001, notamment les lettres du 9 septembre 1886 oudu 31 août 1887.

11

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 12

société edwardienne. Là, naviguant entre des per-sonnalités éprises d’expérimentations et d’éman-cipation sexuelles, il eut des aventures plusprestigieuses les unes que les autres, partageant sesamours successives entre le sculpteur Lord RonaldGower – l’aristocrate écossais qui venait d’inspirerà Oscar Wilde le personnage de Lord Henry dansLe portrait de Dorian Gray (1890) – ou encore ladyMargaret Brooke, « reine » d’un royaume deMalaisie sous le titre de « Ranee » de Sarawak. En1891, Fullerton s’installa définitivement à Paris,comme correspondant du Times. Bien que ses col-lègues journalistes ne l’aient pas tenu en grandeestime, il suivit l’affaire Dreyfus en ardent dreyfu-sard. Parmi ses fréquentations, Paul Verlaine, lacomtesse Anna de Noailles, Maurice Barrès, WalterBerry, et surtout, le romancier Henry Jamesrencontré à Londres, avec lequel il vécut une aven-ture.

Ce qui surprend, lorsqu’on se penche sur lesdocuments concernant Fullerton, est l’amour pas-sionné qu’il suscite chez les autres. L’intensité deces sentiments est entièrement hors du commun.Dès 1900, sa mère lui écrit : « C’est toi, plus quepersonne au monde, qui détiens le pouvoir de merendre heureuse… Je me languis de toi avec unsentiment tellement intense que cela me feraitpresque parfois m’évanouir d’épuisement – tu es

12

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 13

toujours présent, près de moi1. » Quelques annéesplus tard, Katherine, une femme de vingt-quatreans que les parents Fullerton avaient élevée avecMorton comme sa propre sœur, découvrit qu’ellen’était en réalité que sa cousine. Lorsqu’ellel’apprit, la jeune femme déclara : « Ah, trésor, montrésor – tu sais que je suis tout simplement éper-dument amoureuse de toi2… » Ils se fiancèrent,mais les fiançailles demeurèrent en suspens. « Monfrère adoré, tu n’as qu’à me demander de vivre, etje vivrai, ou de mourir, et je mourrai (…)3. » « Iln’y a rien à dire, sinon que je t’aime et je t’aimeet je t’aime (…). Souviens-toi de mes baisers quand tues loin de moi4. »

Le 26 septembre 1900, c’était au tour de HenryJames : « Vous faites de moi ce que vous voulez.Vous êtes terriblement intelligent (…). Vous êtesde toute façon le plus grand luxe que je puisseconcevoir, et (…) je devrais m’étonner de savoircomment diable je puis vous assumer. Cependant,

1. Cité par Gloria C. Erlich, The Sexual Education of EdithWharton, University of California Press, 1992, p. 98.

2. Lettre du 9 novembre 1907, citée par Gloria C. Erlich,The Sexual Education of Edith Wharton, op. cit., p. 99.

3. Cité par R. W. B. Lewis, Edith Wharton. A biography,op. cit., p. 201.

4. La dernière phrase est en français dans le texte. Citépar R. W. B. Lewis, Edith Wharton. A biography, op. cit.,p. 202.

13

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 14

je veux persister en vous. (…) En fait, je veuxencore plus de vous. Vous êtes éblouissant, moncher Fullerton, vous êtes beau, vous êtes plus quedélicat, vous êtes tendrement, magiquement tac-tile1.» Un peu plus tard, James écrit encore : « Monproblème est que je vous aime fantastiquementtrop. Vous me touchez et me pénétrez jusqu’aucœur, et je ne peux qu’étendre la main pour vousattirer plus près encore2. » Mais Morton, avec ledon d’aimanter l’affection de tous, hommes etfemmes, aîné(e)s et débutant(e)s, génies littéraireset comédiennes de boulevard (il fut marié, briève-ment, à l’une d’entre elles), avait aussi celui dedisparaître sans crier gare. Il surgissait dans la viede chacun et de chacune comme la révélation d’unesoif inextinguible et s’évaporait peu après, laissantderrière lui le sentiment d’une perte irréparable.

C’est semble-t-il par Henry James qu’EdithWharton, au printemps 1907, entra en contact avecce dieu charnel. Les deux êtres avaient sensiblementle même âge – Fullerton, quarante-deux ans, soittrois de moins qu’Edith. Mais à bien des égards, la

1. Henry James, Selected Letters, Harvard University Press,1987, p. 325.

2. Cité par Claudia Roth Pierpont dans « Cries and Whis-pers. How much of Edith Wharton’s life is in her shortstories ? », The New Yorker, 2 avril 2001.

14

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 15

vie de l’une était aux antipodes de celle de l’autre.Elevée dans la grande bourgeoisie new-yorkaise, laromancière avait grandi dans un strict respect desconvenances et dans une ignorance totale des rap-ports entre hommes et femmes. Mariée à EdwardWharton à l’âge de vingt-trois ans, elle n’avait quedifficultueusement « consommé » son mariagetrois semaines après la cérémonie, et l’expérienceavait été si désastreuse que les époux n’y revinrentquasiment plus. Lorsque, en 1907, ils s’installèrentà Paris dans leur location saisonnière, au 58 rue deVarenne, les Wharton avaient derrière eux vingtans d’une vie commune en forme de célibat, quiréduisait Edith à une chasteté monacale.

Par contrecoup, Wharton avait donné au besoind’aimer et d’être aimée, dès ses premiers textespubliés, la forme d’une aspiration intense à trouverl’âme sœur1. Elle présentait alors cet idéal commeun fantasme toujours frustré, reflet peut-être de sarelation à son ami Walter Berry (1859-1927),aimable New-Yorkais francophile qu’elle considé-rait comme « l’amour de [sa] vie ». En 1883, lajeune Edith avait attendu en vain sa demande enmariage ; mais Walter Berry, auquel Marcel Proustdédia ses Pastiches et mélanges et dont les cendresfurent dispersées en 1927 sur la tombe d’Oscar

1. Voir Edith Wharton, La plénitude de la vie, RivagesPoche, 2013.

15

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 16

Wilde, préféra jouer le rôle d’un conseiller litté-raire. Dans le cœur de Wharton, l’espérance d’uncompagnon plus tendrement et plus intimementuni à elle continua donc de gémir, tandis que soncorps, délaissé par tous, se desséchait dans une soli-tude amère, mais traversé d’élans puissants, dontla nouvelle « L’ermite et la sauvageonne » donneune parfaite idée.

En 1907, le ménage d’Edith Wharton prenaitl’eau. Son mari montrait des signes préoccupantsde problèmes psychiques et multipliait les infidé-lités. Comme elle le faisait depuis toujours, ellechercha d’abord dans l’écriture l’apaisement de sesdifficultés. C’est ce défi que raconte « Le pré-texte » ; dans cette nouvelle, Wharton met en scèneses propres échanges avec Fullerton, en contrasteavec l’étroitesse d’esprit d’une petite ville améri-caine. Par ailleurs, elle écrivit à son attention descentaines de lettres, réapparues seulement en 1980,qui permettent de suivre dans le plus grand détailleur émouvante histoire, et se mit à tenir un journalde ses sentiments qu’on désigne aujourd’huicomme le Love Diary1. Avant et après son retour à

1. Ce texte a été publié pour la première fois par KennethM. Price et Phyllis McBride, « The Life Apart : Text andContexts of Edith Wharton’s Love Diary », in American Literature,Duke University Press, Vol. 66, No 4 (Dec., 1994), pp. 663-688.

16

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 17

Paris en février 1908, Wharton y exprime sa joied’avoir trouvé en Morton Fullerton le compagnonde ses rêves.

Délicatement poussée dans ses retranchementspar cette vibrante incarnation de la virilité,Wharton finit par se jeter pour la première etunique fois de sa vie dans le tourbillon de la pas-sion. Si le Love Diary lui-même ne laisse pas devinerle jour exact où les amants cédèrent au désir, à ladate du 9 mai, curieusement, Wharton n’écrit rien– elle glisse une fleur.

« C’est un monde merveilleux que tu as créépour moi, Morton chéri, mais comment vais-jel’ajuster à l’autre monde, voilà une chose bien dif-ficile à concevoir », écrit-elle quelques jours plustard1. Le défi était à la fois moral et littéraire ; ilconcernait autant la personne de Wharton quel’avenir de sa création.

Alors, avec patience, de texte en texte, l’écrivaineamoureuse va explorer l’univers qu’elle découvre –même si après juillet, comme à son habitude, elledoit rentrer bourgeoisement finir l’année en Amé-rique – et même si Fullerton, fidèle à lui-même,cesse entièrement de lui donner des nouvelles. Deproche en proche, les noces du corps et de l’écrit sepoursuivront pendant presque deux ans. Le poème

1. Lettre du 20 mai 1908, in The Letters of Edith Wharton,op. cit., p. 145.

17

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 18

« Terminus » reflète la nuit des retrouvailles de1909, à la gare de Londres, au Charing Cross Hotel.

Mais les difficultés qu’affrontait Fullerton, enpartie exhumées par sa biographe Marion Mainwa-ring, étaient plus complexes encore que les étatsd’âme de la romancière. Pris dans mille épreuves,l’Apollon-Éros dut rompre ses fiançailles avec sacousine Katherine, puis faire face à une ancienneamante, Adèle Moutot, alias « Madame Mirecourt »,actrice de vaudeville, qui s’était mise à le fairechanter au moyen de lettres compromettantes1.Dans ces circonstances, Wharton et lui ne furentpas très longtemps en mesure de vivre une histoirecommune. En juin 1910, Fullerton demandaitexplicitement à la romancière qu’elle lui rende sa« liberté ».

Pourtant, l’essentiel était fait, Wharton avaitgoûté au bonheur d’aimer. Après avoir inspiré àHenry James le personnage du journaliste MertonDensher dans The Wings of the Dove, Morton Ful-lerton devait bientôt se retrouver dans plusieursécrits de son ancienne amante. The Eyes, Summer, TheReef, The Buccanneers, sont tous hantés par la présencede ce personnage sensuel et insaisissable. Mais c’est

1. Marion Mainwaring, Mysteries of Paris : The Quest forMorton Fullerton, University Press of New England, 2001.

18

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 19

seulement dans Beatrice Palmato, à une dateinconnue, qu’Edith Wharton transcrivit en littéra-ture la partie la moins publique de sa personne.

En cela, elle fit preuve d’un courage singulier.Car enfin, la romancière disposait de vastesconnaissances en arts, en littérature, et même enhorticulture ; ces disciplines avaient affûté sa sen-sibilité, mais contrairement à d’autres tempéra-ments, elle n’y avait jamais trouvé matière àdévelopper sa sensualité. En se jetant à corps perdudans une description érotique d’une netteté etd’une précision singulières, la romancière voulutrelever un défi : se saisir à son tour des Mystèresdont Morton Fullerton était un initié accompli, etoù elle n’était qu’une maladroite novice.

« Je me souviens, lui rappelle-t-elle dans unelettre, que le soir où nous étions allés voir [l’opéra]Figlia di Iorio1, pendant la scène de la grotte, quandla fille renvoie [le héros] vers sa mère (…) et qu’enpartant, il se retourne pour l’embrasser, et qu’à cemoment-là, elle n’arrive pas à le laisser partir, jeme souviens que tu t’es tourné vers moi en disantdans un rire : “Voilà une chose dont tu n’as pas lamoindre idée2”. »

1. Il s’agit d’un opéra en trois actes de Alberto Franchettisur un livret de Gabriele D’Annunzio, représenté pour lapremière fois à La Scala de Milan le 29 mars 1906.

2. Lettre du 26 août 1908, in The Letters of Edith Wharton,op. cit., p. 161.

19

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 20

La remarque de Fullerton était cruelle, maisjuste. Quelques mois plus tard, la grande auteure,en pleine maturité, ouvrait les yeux. « Tu m’aséveillée d’une longue léthargie, disait-elle à sonamant, d’un terne acquiescement aux contraintesdes conventions, d’un auto-effacement inutile. Sij’ai été maladroite et gauche, c’est parce que, lit-téralement, tout un côté de mon être étaitendormi1. » En ce sens, le fragment de BeatricePalmato sonne le réveil en Wharton de la femme,reniant sa naïveté de petite fille.

Pourtant, un examen plus attentif décèle dans leprojet de Beatrice Palmato une légère inadéquation.Le fragment et l’intrigue ne s’articulent pas l’un àl’autre : tel qu’il est construit, le scénario ne permetpas d’intégrer les pages rédigées. Si l’on développaitla narration telle qu’elle est prévue, la scène décritepar le fragment ne pourrait pas y figurer. Étrangesituation ! Tout se passe comme si, à peine révélé,le Mystère échappait de nouveau à l’espace littéraire.Si tel est bien le cas, il faut admettre qu’après sonexpérience fragmentaire de l’écriture pornogra-phique, Wharton a rédigé un scénario qui prévoitune fois de plus de faire basculer le sexe dans lenon-dit. Malgré sa volonté de faire preuve de la plus

1. Lettre du 26 août 1908, in The Letters of Edith Wharton,op. cit., p. 161.

20

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 21

grande crudité possible, elle n’aura pas pu s’empê-cher de reconstruire son habituel rempart circulaire,qui comme dans le couvent décrit dans « L’ermiteet la sauvageonne », s’organise autour d’un puitscentral, mais sans permettre d’y avoir accès.

En ce sens, l’intérêt de l’intrigue de Beatrice Pal-mato est très précisément l’inverse du fragment. Ceque le fragment dit et montre, l’intrigue le suggèreet le circonscrit. C’est pourquoi le motif del’inceste, n’en déplaise à l’auteure, ne doit pas êtreinterprété comme particulièrement scandaleux. Àbien y regarder, il témoigne plutôt de l’implacableretour des stratégies d’évitement propres àWharton. En inscrivant sa terrifiante et exquisedécouverte dans un rapport incestueux, elle rendinavouable sa bouleversante révélation. La bouclenarrative qu’elle élabore autour du Grand Mystèrerend indicibles les hyperboliques délices de lasexualité. Pire : à la fin du récit, plutôt que depermettre à son héroïne de ressaisir sa propre expé-rience, Wharton laisse les hommes débattre seuls,comme si l’émoi féminin – celui-là même que lefragment décrit – était finalement condamné aumutisme.

En cette conclusion, Wharton se montre déci-dément trop pessimiste. Une lettre qu’elle a écriteà Morton apporte à leur histoire une bien meilleureissue, et rend mieux justice à leurs deux artsd’aimer :

21

Rivage - Poche - Payot - Beatrice Palmato - 110 x 170 - 5/5/2014 - 11 : 1 - page 22

« J’ai tellement peur que les trésors que je brûlede découvrir pour toi, qui m’ont été amenés pardes navires magiques venus d’îles enchantées, nesoient à tes yeux que les vieux calicots rouges etles verroteries habituelles du marchand avisé, quia fait du commerce sous toutes les latitudes et saitexactement ce qu’il faut mettre dans son sac pourfaire plaisir au naïf indigène – j’ai tellement peurde cela que souvent, très souvent, je remets mestrésors scintillants empilés dans leur boîte, parcrainte de te voir sourire devant eux !

« Bon ! Et si tel est le cas ? C’est toi qui y per-dras, après tout ! Et si tu ne peux pas entrer dansune pièce sans que mon sentiment s’enflamme par-tout en moi en vaguelettes de feu, et si à toutmoment, quand tu me touches, un cœur bat à notrepoint de contact, et si, quand tu m’étreins et queje ne dis plus rien, c’est parce que tous les motssemblent être devenus en moi des élans vibrants etque toutes mes pensées se sont perdues dans ungrand brouillard d’or – pourquoi devrais-je avoirpeur que tu souries de moi, puisque je peuxconvertir verroteries et calicot en une si grande, siabondante beauté1 ? »

Maxime ROVERE

1. Lettre datée approximativement de début mars 1908,in The Letters of Edith Whorton, op. cit., p. 135.