Zwischen Sachhaltigkeit und Projektion. Ergebnisse einer Besucherbefragung in der Ausstellung...

-

Upload

uni-frankfurt -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Zwischen Sachhaltigkeit und Projektion. Ergebnisse einer Besucherbefragung in der Ausstellung...

315

Zwischen Sachhaltigkeit und Projektion Ergebnisse einer Besucherbefragung in der Ausstellung „Keltenland am Fluss“ im Schlossmuseum Aschaffenburg

Matthias Jung

Zusammenfassung

Vorgestellt werden exemplarisch Ergebnisse einer Besucherbefragung, die in der Sonderausstellung „Keltenland am Fluss“ im Schlossmuseum Aschaffenburg durchgeführt wurde. Dabei wurden keine Fragebogen an die Besucher verteilt, sondern kurze Gespräche mit Besuchern geführt und aufgezeichnet, deren Anknüpfungspunkt ein Exponat war, mit dem sie sich in der Ausstellung von sich aus länger befassten, was eine Beobachtung des Besucherverhaltens voraussetzt. Im Mittelpunkt des Beitrag steht die Rekonstruktion einer gelungenen, gegenstandsangemessenen Re-zeption, die quantitativ eine Ausnahme darstellt und mit gegenstandsverzerrenden Rezeptionen kontrastiert wird.

Abstract

In my paper, exemplary findings of a survey of visitors of the special exhibition „Keltenland am Fluss“ are pre-sented. In contrast to standard procedures, the investigation was not based on questionnaires, but on short interviews with visitors. An exhibit they showed interest in was taken as a point of departure, which requires previous obser-vation of visitors behaviour. The paper focuses on reconstructing a succeeding and appropriate reception that has an exceptional character and is to be discussed in contrast with distorting receptions.

R. Karl, J. Leskovar [Hrsg.] (2013), Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 5. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 37, Linz, 315–324.

316

das heißt handlungsentlastetes, versenkendes Betrach-ten eines Objekts zur Maximierung der Chance, an ihm etwas Neues zu entdecken.

Nimmt man die Verweildauer vor den Exponaten als Indikator, so dominiert in Museen und Ausstellun-gen bei weitem der Modus der perzeptuellen Neugier: „Die durchschnittliche Fixierungszeit von 8–9 Sekun-den erweist sich (…) als eine überraschend konstante Größe, die nicht durch die Art der Museumsobjekte, nicht durch den Umfang der Sammlung, nicht durch das Geschlecht und nicht durch das Alter der Besucher beeinflußt wird. Sie repräsentiert somit eine stabile Aneignungsgewohnheit gegenüber Sammlungen mu-sealer Objekte“ (Klein 1989: 118f.). Dieser Befund provoziert die Frage, weshalb die Besucher überhaupt Ausstellungen aufsuchen, wenn sie nicht bereit oder nicht dazu in der Lage sind, sich im Modus der epis-temischen Neugier den Objekten zu nähern. Diese Frage kann hier nicht beantwortet werden, festzuhalten ist aber, dass gerade auch das Dispositiv des Museums häufig dazu beiträgt, die unter Umständen beunruhi-gende und quälende epistemische Krise gar nicht erst aufkommen zu lassen.3 Krisen der perzeptuellen Neu-gier sind unproblematischer insofern, als sie durch ihre schnelle Lösung einen durchaus als angenehm emp-fundenen „Augenkitzel“4 bewirken können.

Wie sich nun aber tatsächlich die Rezeption gestal-tet, vermag eine bloße Besucherbeobachtung nicht zu ergründen. Fragebogen evozieren im Normalfall nur die Produktion von Artefakten seitens der befragten Besucher, während die Konsultation des Besucher-buches5 Äußerungen erfasst, welche sie von sich aus formulieren, das heißt ohne einen vorgegebenen Sti-mulus. Die generellen Vorteile, den derartige natür-liche Praxisprotokolle gegenüber erhobenen Daten haben, nämlich die Vermeidung der mit artifiziellen Fragebogenerhebungen verbundenen Verfälschungen sowie die Spontaneität, mit denen die Einträge verfasst werden, wird jedoch dann konterkariert, wenn die sich Äußernden Idiosynkrasien in Gestalt sie umtreibender Anliegen und Probleme auf die Exponate projizieren. Man erfährt dann zwar etwas über diese Idiosynkra-sien, die das Objekt der Rezeption aber von vornher-

Zugänge zum Rezeptionsverhalten von Museums- und Ausstellungsbesuchern

Tenor der Forschung, die sich den Besuchern von Museen und Ausstellungen widmet,1 ist die Enttäu-schung darüber, wie wenig die Anstrengungen der Ausstellungsmacher im Handeln der Besucher einen Niederschlag finden, wie wenig die unterbreiteten Angebote auf ein mehr als nur oberflächliches Inter-esse stoßen. Man könnte sagen, dass das Entsetzen über das Verhalten der Besucher in dem Maße steigt, in wel-chem ihre faktische Rezeption jenseits der stereotypen Wendungen, die sie in Bewertungsfragebogen einzu-tragen pflegen, in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt.2 Wenn die etablierten standardisierten Tech-niken der Befragung von Besuchern dafür ungeeignet sind, die Rezeptionsweisen selbst zu erschließen und sie gewissermaßen in actu zu verfolgen, wie könnten Alternativen der Datenerhebung und -auswertung be-schaffen sein? Eine erste Annäherung ermöglichen be-reits Beobachtungen des Besucherverhaltens und das Konstatieren der bloßen Verweildauer vor den Expo-naten. In der Literatur wird in diesem Zusammen-hang häufig rekurriert auf die von dem Psychologen D. E. Berlyne (1974) formulierte und von Rolf Klein (1989) für die Besucherforschung fruchtbar gemachte Unterscheidung von perzeptueller und epistemischer Neugier. Perzeptuelle Neugier richtet sich auf die kog-nitive Einordnung aktueller Wahrnehmungsinforma-tionen, etwas Unbekanntes ist zum Gegenstand der Wahrnehmung geworden und bedarf einer klassifi-zierenden Identifizierung. Die perzeptuelle Neugier ist verschwunden, wenn das Unbekannte dem schon Bekannten subsumiert ist, dieser Vorgang entspricht dem, was in der Entwicklungspsychologie Piagets un-ter Assimilation verstanden wird: die angleichende Einordnung des Neuen in das vorhandene Wahrneh-mungsschema. Demgegenüber ist das Ziel epistemischer Neugier ein Erkenntnisgewinn, hier werden die vor-handenen Wahrnehmungsschemata auf der Grundlage neuer Evidenzen modifiziert oder revidiert. Dieser Neugier korrespondiert bei Piaget die Akkomodati-on, deren Voraussetzung ist, dass das Neue als Neues auch tatsächlich erschlossen wird, was weitaus auf-wendiger ist als eine bloße Subsumtion unter die be-währten Wissensbestände. Ihr gemäß ist ein müßiges,

317

ein entstellen. Insofern habe die Einträge eine gewisse Ähnlichkeit mit Leserbriefen und Einlassungen in In-ternetforen (vgl. Jung 2010: 258–292).

Sehr fruchtbar erschien mir immer der von dem Soziologen Thomas Loer (1996) bei der Erforschung der Rezeption von Werken der bildenden Kunst ver-folgte Ansatz, der darin besteht, kurze Interviews mit Besuchern zu führen, deren Anknüpfungspunkt ein Exponat bildet, mit dem sie sich aus eigenem Interesse in einer Ausstellung länger befasst haben. Dieses ver-gleichsweise einfache und untechnische Vorgehen hat zwei Voraussetzungen. Zum einen muss man den Ge-genstand in seiner Bedeutungsstruktur bereits erschlos-sen haben, denn nur vor diesem Hintergrund lässt sich beurteilen, ob die Rezeption ihm angemessen oder aber verzerrend ist. Da solche Bedeutungsrekonstruk-tionen aufwendig sind, kann man sie nur jeweils für einige wenige Objekte oder Objektensembles durch-führen, und das hat zum anderen zur Folge, dass man unter Umständen längere Zeit warten muss, bis sich ein Besucher hinreichend ausführlich mit diesem be-schäftigt und sich dann auch noch zu einem Gespräch bereiterklärt. Die Gelegenheit, das Vorgehen Loers an Besuchern einer archäologischen Ausstellung zu er-

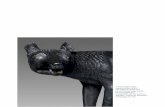

proben, ergab sich 2010 im Rahmen der Sonderaus-stellung „Keltenland am Fluss“ im Schlossmuseum Aschaffenburg. Freilich stehen die Exponate einer sol-chen Ausstellung in einem anderen Zusammenhang als autonome Werke in Kunstmuseen, die Differenz der Rezeptionsweisen ist aber nur eine graduelle, denn nähert man sich archäologischen Objekten mit epis-temischer Neugier, so muss man sie zwar nicht als, aber doch wie Kunstwerke betrachten.6 Naheliegend war die Wahl eines Ausstellungsstückes, das vergleichs-weise komplex ist und beispielhaften Charakter hat. So empfiehlt auch Rolf Klein zur Stimulierung der epistemischen Neugier die herausgehobene Platzie-rung eines Exponates, „das wegen seiner gattungs-mäßigen, historischen oder kulturellen Repräsentanz eine exemplarische Funktion erfüllen kann“ (Klein 1989: 121), außerdem sind dem Besucher Informati-onen in ausreichender Menge zur Verfügung zu stel-len. Diese Kriterien erfüllt das letztlich ausgewählte Ausstellungsstück, das sich zu einer verweilenden Be-trachtung geradezu aufdrängte, nämlich die Rekons-truktion der Ausstattung des späthallstattzeitlichen Wagengrabes von Offenbach-Rumpenheim, einer Leihgabe des Offenbacher Hauses für Stadtgeschichte

Abb. 1: Rekonstruktion des Wagengrabes von Offenbach-Rumpenheim (nach Weber 2006: 15).

318

(Abb. 1).7 Dieser eindrucksvolle, farbenprächtige und durch seine partielle Verhüllung potentiell neugierig machende Komplex beherrschte den Raum, in dem er nahe der Tür aufgestellt war, und man konnte vermu-ten, dass er als Blickfang die Aufmerksamkeit der Be-sucher erregen würde.8

Weder die Ergebnisse der Beobachtung des Be-wegungsverhaltens der Besucher noch die ihrer Be-fragung9 können Repräsentativität beanspruchen, es zeichnen sich aber doch einige Tendenzen und wie-derkehrende Muster ab. Erstaunlich an der Bewegung der Besucher durch die Ausstellungsräumlichkeiten, die über einen Zeitraum von fünf Stunden verfolgt wurde, war zunächst, dass sie sich nahezu ausnahmslos nach Betreten des Raumes nicht zu der ihn dominie-renden Wagengrabrekonstruktion begaben, sondern das in den Vitrinen Ausgestellte anschauten und erst am Ende ihres Rundgangs durch den Raum zu dem Wagengrab gelangten. Trotz dieser systematisch und diszipliniert erscheinenden Vorgehensweise war die Verweildauer vor den Objekten und Beschreibungen im Regelfall gering und bemaß sich nach wenigen Sekunden. Seiner raumgreifenden sinnlichen Prä-senz ungeachtet, warfen viele Besucher auch der Re-konstruktion des Rumpenheimer Befundes nur einen Blick im Vorübergehen zu. Im Ganzen hatte die Voll-ständigkeit, das heißt der Anspruch, alle Exponate gese-hen zu haben (und sei es auch noch so kurz), eindeutig Vorrang vor der Intensität der Beschäftigung mit ihnen. Die von perzeptueller Neugier geleiteten Besucher ließen sich dabei nicht etwa „treiben“, indem sie sich in die Räume begaben und sich dann Objekten zu-wandten, die sie spontan interessierten und ansprachen, die Oberflächlichkeit der Beschäftigung mit ihnen war vielmehr eingebettet in ein systematisches Abarbeiten des Ausgestellten. Wie sich bei den Befragungen he-rausstellte, war eine häufige Folge dieser nur flüch-tigen Betrachtung, dass alle im Raum versammelten Objekte, auch beispielsweise die in die Spätlatènezeit zu datierenden, auf das Wagengrab bezogen wurden, die Besucher also davon ausgingen, auch sie wären Teil der Rumpenheimer Totenausstattung gewesen – ein Missverständnis, das von den Kommentierungen der Gegenstände, die deutlich auf die unterschiedlichen Fundorte und Datierungen hinwiesen, in keiner Wei-se nahegelegt wurde. Als Ergebnis der Befragung ist

festzuhalten, dass kaum je der Ausstellungsbesuch An-lass zu einer substanziellen Veränderung des Wissens über die „Kelten“ war – diejenigen, die schon zuvor eine differenzierte Vorstellung von den eisenzeitlichen Kulturen hatten, konnten das Gesehene und Gelesene darin einordnen und ihm darüber hinaus neue As-pekte hinzufügen, diejenigen aber, deren Vorstellun-gen mystifizierend, klischeegeprägt oder einfach falsch waren, revidierten in der Ausstellung nicht ihre Vor-stellungen, sondern assimilierten umgekehrt die für sie neuen Informationen an diese, obwohl die Ausstellung für sich genommen gut dazu geeignet gewesen wäre, eingefahrene Vorstellungen über die „Kelten“ aufzu-brechen, weil sie einerseits die ästhetischen Qualitäten vieler Objekte zur Geltung brachte, andererseits aber der Sachhaltigkeit verpflichtet war und nicht einer Mystifizierung der eisenzeitlichen Kulturen das Wort redete. Das Fazit der Befragung mag ernüchternd klingen, liegt aber durchaus auf der Linie dessen, was nach Ausweis der Forschung ein typisches Rezepti-onsmuster von Museums- und Ausstellungsbesuchern ist. Der von perzeptueller Neugier geleiteten subsum-tiven Einstellung gegenüber den Objekten entspricht das Phänomen der Halbbildung im Sinne von Theo-dor W. Adornos „Theorie der Halbbildung“ (1972): Dem Halbgebildeten verstellen seine kognitiven Sche-mata den Gegenstand, anstatt ihn aufzuschließen, wäh-rend im Unterschied hierzu der Gebildete, der sich die für die epistemische Neugier notwendige Muße10 einzurichten versteht, trotz der von ihm akkumulier-ten Wissensbestände zu einer lebendigen Erfahrung und damit zu epistemischer Neugier fähig ist.11 Es be-steht daher keine Kontinuität von der Halbbildung zur Bildung, Halbbildung ist keine halbierte Bildung, sie ist Gegenteil von Bildung überhaupt. Der Halbgebil-dete kann den Phänomenen nicht unvoreingenom-men gegenübertreten, er kann sie nur klassifizieren: „Das Halbverstandene und Halberfahrene ist nicht die Vorstufe der Bildung sondern ihr Todfeind“ (Ador-no 1972: 111).

Was lässt sich in Anbetracht dieser Befunde tun? Eine kulturkritische Dramatisierung wäre sicher eben-so verfehlt wie ein postmoderner Relativismus, der die in den unterschiedlichen Aneignungsweisen der jeweils ihre eigenen „Agenden“ mit- und einbrin-genden Besucher sich ausdrückende Kreativität und

319

Phantasie überhöhend feiert. Wenn überhaupt, vermö-gen meines Erachtens nur gute Führungen Abhilfe zu schaffen, das heißt Führungen, die sich nicht im stan-dardisierten Referieren von Fakten erschöpfen, son-dern die maieutisch an dem Vorwissen der Besucher ansetzen und es zum Ausgangspunkt der Darstellung machen. Damit soll aber durchaus nicht einer „Man muss die Leute da abholen, wo sie stehen“-Ideologie das Wort geredet werden, welche, um im Bild zu blei-ben, die Selbstverantwortung der Individuen dafür, wo sie stehen, vollständig dementiert und damit die unter Umständen anstrengende Eigenleistung negiert, derer es bedarf, will man sich die Exponate aneignen.

Empirische Befunde 1: Das Besucherbuch

Das im Besucherbuch zur Ausstellung Vermerkte ent-spricht weitgehend dem oben zu dieser Textform Ausgeführten. Im Folgenden werden die auf die Aus-stellung inhaltlich Bezug nehmenden Einträge kurz typisiert und an prägnanten Beispielen erläutert, wo-bei die Typologie keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern heuristischen Zwecken dient.12 Die Einträge des ersten Typs thematisieren die Machart der Ausstellung, in ihnen spiegelt sich die Tatsache, dass man es grundsätzlich nicht allen Besuchern gleicher-maßen recht machen kann: „Danke, dass man nicht ‚zu Boden gehen‘ muss, um die Beschriftung zu lesen“ vs. „Die Beschriftung der einzelnen Vitrinen ist sehr schlecht gelöst, da die Schilder zu hoch hängen“. Den zweiten Typ machen Äußerungen eines naiven Stau-nens über das Gesehene aus: „Unglaublich, dass hier Kelten gewesen sind! Sehr belehrend!“ oder: „Ich fin-de es interessant, dass die Kelten damals auch Schmuck, wie beispielsweise Ohrringe hatten. Ich dachte immer, es sind nur Leute, die sich nicht um das Aussehen küm-mern. Man kann auch gut sehen, dass sie viel gekämpft haben, durch die Waffen. Sie waren auch schlau!!! Das habe ich hier entdeckt“. In Einträgen des dritten Typs werden Desiderata angemahnt: „Es gab auch Kriege-rInnen! Riga ‡ Brigitte ‡ Göttin der Dichtkunst, der Schmiede und Heilkunst. Auch des Kampfes! Bou-dicca – eine keltische Fürstin – die selbst den über-legenen Römern im Kampf entgegentrat, nachdem diese ihre Töchter vergewaltigt hatten. Bitte ergänzen und eigene zeitgeprägte Brille putzen. Danke“ oder

„Schade, dass nicht viel zur Religionsausübung und zur Stellung der Frau in der keltischen Gesellschaft gesagt wurde“. Der vierte Typ umfasst die Ausstellung in ihrer Gesamtheit bewertende Wortmeldungen: „Es ist eine sehr wertvolle ‚geschichtsträchtige‘ Ausstellung (es steckt viel Arbeit dahinter, viele Gespräche etc.)“, der fünfte Typ schließlich bezieht sich auf Einträge mit appellativem Charakter wie etwa: „Multikulti – die Kelten haben es vorgelebt. Verschließen wir uns nicht vor dem Fremden“. Wie wenig diese Kommentare vor allem des zweiten, dritten und fünften Typs mit einer sachhaltigen Rezeption des Ausgestellten zu tun ha-ben, ist offensichtlich, bei ihnen wird besonders deut-lich, wie die Voreinstellungen und Präokkupationen der Besucher einen unvoreingenommenen Blick auf die Objekte unmöglich machen.

Empirische Befunde 2: Das Interview mit einer Besucherin

Stets ist es vergleichsweise einfach, das Misslingen von Rezeptionen aufzuzeigen. Wie dagegen die Ausdruck-gestalten gelungener, in ihrer Gelungenheit aber un-auffälliger Rezeptionen beschaffen sein können, bedarf einer mikrologischen Rekonstruktion der Besucher-äußerungen; eine solche kann hier aus Platzgründen nicht vorgelegt werden, daher beschränkt sich das Fol-gende auf eine sehr abgekürzte und kursorische Darstel-lung von Ergebnissen der Auswertung eines Interviews mit einer Besucherin.13 Die bei der Auswertung an-gewandte Methode war die der Objektiven Herme-neutik14, die, anders als die klassischen, „subjektiven“ Hermeneutiken, deren Ziel es ist, die Binnenperspekti-ve handelnder Subjekte und ihren „subjektiv gemein-ten Sinn“ nachzuvollziehen, die faktische, regelerzeugte Bedeutung von (Sprech-)Handlungen rekonstruiert und erst vor diesem Hintergrund Intentionen, Dispo-sitionen, Präferenzen etc. der Handelnden erschließt. Geboten ist der Einsatz einer solchen mikrologisch prozedierenden Methode schon deshalb, weil sich die hinter den Bewertungen stehenden Motive der Besu-cher jenseits ihrer „offiziellen“ Selbstauskünfte häufig einer einfachen Abfragbarkeit entziehen, es sich um ein „schweigendes“, habitualisiertes Wissen handelt, das einer Rekonstruktion bedarf. Das Interview wird im Folgenden in Gänze wiedergegeben.15

320

I: Also sie ham sich die Ausstellung sehr ausführlich ange-kuckt (B: ja mhm)„Ja mhm“ verweist darauf, dass diese Einschätzung des Interviewers auch dem Selbstbild der Besucherin entspricht.und gelesen was da steht Demnach hat sie sich nicht nur den sinnlichen Ein-drücken hingegeben, sondern auch die bereitgestellten Kontextinformationen herangezogen.(.) äh ham sie (.) äh en plastischen Eindruck gewonnen von den Kelten oderDiese Frage zielt letztlich auf die von der Befragten erbrachten Syntheseleistung, sie ist einerseits relativ offen und lässt ein breites Spektrum an Antworten zu, andererseits könnte sie insinuieren, es sei die Auf-gabe derartiger Ausstellungen, „plastische Eindrücke“ zu vermitteln. Diese Implikation ist aber unproblema-tisch insofern, als die Antwort als Reaktion auf diese Frage zu interpretieren ist.B: Ja schon, Die Antwort ist nicht affirmativ, sondern überlegend, sie macht zugleich einen gewissen Vorbehalt geltend.obwohl ich schon öfter was gesehen hab, ne Mit diesem Konzessivsatz gibt die Besucherin zu ver-stehen, dass sie auf Vorwissen aufgrund vorangegan-gener Ausstellungsbesuche zurückgreifen kann, die Plastizität ihres Eindrucks verdankt sich also nicht nur dem Besuch dieser Ausstellung.I: Ja (.) äh sind sie von Fach? Der Interviewer interveniert hier schnell, weil diese Fraglichkeit für den weiteren Verlauf des Interviews entscheidend ist.B: Nein, neinnein, einfach nur interessierter Laie, (I: ja)Das ist ein vergleichsweise energisches Dementi, sie betont einerseits ihren Laienstatus, ohne aber ande-rerseits von sich aus die Hintergründe ihres Interes-ses zu benennen.und wenn etwas läuft über Kelten Germanen# also Frühge-schichte interessiert mich einfach sehr. Sie sagt zunächst nicht, ein Interesse an Archäologie zu haben und deshalb archäologische Ausstellungen zu frequentieren, sondern sie führt explizit Kelten und Germanen an, was auf etwas naive, vorwissenschaft-liche Motive verweisen könnte, allerdings könnte dies auch ein Reflex der typischen Bezeichnungen derar-tiger Ausstellungen sein, in denen sich solch simplifizie-

rende Zuspitzungen regelmäßig finden. „Etwas läuft“ meint das Okkasionelle von Ausstellungen, es deutet darauf hin, dass ihr Interesse wesentlich über Ausstel-lungsbesuche vermittelt ist, die immer auch einen ge-wissen Ausflugscharakter haben. Sie bricht diesen Satz ab, möglicherweise weil ihr das Unangemessene des Okkasionellen und „Event“-Vermittelten in ihrer Äu-ßerung aufgefallen ist. Stattdessen resümiert sie nun, „Frühgeschichte“ interessiere sie „einfach“ sehr. (I: mhm) Wir waren damals in der ersten Ausstellung in diesem Keltenfürst in Hochdorf, „In diesem Keltenfürst in Hochdorf“ gleicht den Ausstellungsbesuch einem Kinobesuch an, es verrät zugleich auch Distanz zu den effektheischenden Aus-stellungstiteln. Worauf das „wir“ referiert, ist aus dem Kontext nicht ersichtlich, da sie die Aschaffenburger Ausstellung offensichtlich allein besucht hat. Die spar-samste Lesart besteht darin, dass sie damit sich und ih-ren Partner und eventuell ihre Kinder meint. die war in Köln oder so (I: ja, ja) das war ja auch sehr# wirk-lich sehr impressive, Wieder nimmt sie eine sprachliche Korrektur vor, von „auch sehr“ zu „wirklich sehr“, sie ist um Genauigkeit bemüht. Der Besuch der Kölner Ausstellung war of-fenbar ein herausgehobenes, für die Verstetigung ihres Interesses wichtiges, vielleicht initiales Ereignis.und da ich hier nicht weit weg wohne, und dann hab ich mir halt die Zeit genommen.Das muss sich auf die Aschaffenburger Ausstellung be-ziehen, sie gibt damit zu verstehen, dass Zeit auch ein knappes Gut ist und ein derartiger Ausstellungsbesuch anderen Verpflichtungen abgerungen werden muss. I: Ja. In Köln, das ist schon lange her, das war 86B: Genau, ja (.) Der Interviewer dokumentiert Bescheidwissen, und die Besucherin kann sich, wie ihre Bestätigung zeigt, nach fast 25 Jahren noch daran erinnern, in welchem Jahr die Ausstellung in Köln stattfand, was die Annah-me eines für sie wichtigen Ereignisses bestätigt.ja, das war glaub ich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe, (I: ja) Keltenfürsten, mhmHier benennt sie selbst ausdrücklich die Bedeutung dieses Ausstellungsbesuches. Nebenbei bemerkt, ist es eine Stärke der sequenziell prozedierenden ob-jektiv-hermeneutischen Analyse, dass Hypothesen an unscheinbaren Stellen gebildet werden, und „schö-

321

ne“ Stellen wie diese, an denen Befragte sich explizit zu dem Gegenstand der Hypothesen äußern, dienen dann ihrer Erhärtung oder Falsifikation. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, Explikationen gerade-zu zu erzwingen und damit die Chance zu maximie-ren, etwas genuin Neues, von den Auswertenden nicht Antizipiertes zu entdecken.I: Und sind sie jetzt extra wegen der Keltenausstellung hier-hergekommen oderB: Im Prinzip schon, ja, mhm Wieder macht die Besucherin einen kleinen Vorbehalt geltend, im Prinzip ist sie eigens wegen der Ausstel-lung gekommen, was ein Goutieren der beabsichtigten oder auch unbeabsichtigten Nebenfolgen einer sol-chen Unternehmung im Sinne des erwähnten Aus-flugscharakters nicht ausschließt.I: Mhm, und sie ham sich auch zum Beispiel das Wagengrab angeschaut (B: mhm) und gelesen, ham sie da ne plastische Vorstellung gewonnen, also von dem Leben (.) zum Beispiel (.) des Toten oderEtwas bemüht versucht der Interviewer, zu dem Wagengrab überzugehen, wobei er seine Formel von der „plastischen Vorstellung“ erneut aufgreift.B: [überlegend] Ja ich denke halt, dass damit symbolisiert werden soll, dass er eben halt äh (..) wichtig war ne, (I: mhm) dass er wahrscheinlich die leitende Stellung hat, In dieser Äußerung dokumentiert sich ihr Bemüh-en um Differenzierung, sie reproduziert keine angele-senen Stereotype.ob er jetzt Fürst hieß oder wie auch immer ist ja egal, (I: mhm) das soll damit demonstriert werden. Damit geht sie auf Distanz zu der „Fürsten“-Termino-logie und dem sich damit verbindenden Komplex.Ich weiß jetzt nich, was wirklich davon erhalten ist, das ist ja nur ne Nachbildung, (I: ja) aber ich denke schon, dass es (.) beeindruckend ist. Aber wie der jetzt letztendlich gelebt hat, kann ich mir natürlich jetzt nicht so vorstellen, da ist natür-lich vieles denk ich mir spekulativ.Sie argumentiert differenziert und erliegt nicht der Suggestivität der Rekonstruktion des Wagengrabes.I: Mhm, mhm. Wie ist ihr Eindruck von der Ausstellung, das ist ja ne relativ kleine (B: ja gut) und viele ähmDer Interviewer agiert hier etwas ungeschickt, es ge-lingt ihm nicht, sachhaltig an das von der Befragten Geäußerte anzuschließen und sie zu weiteren Explika-tionen zu dem Wagengrab anzuhalten, deshalb wechselt

er das Thema und fragt nach ihrem Gesamteindruck von der Ausstellung. Wie ihre Intervention „ja gut“ zeigt, ist die angesprochene Kleinheit der Ausstellung kein Einwand für sie, es geht ihr nicht um das Spekta-kuläre, quantitativ Überwältigende als Selbstzweck.B: Es ist regional. (I: ja) Ich erwarte da jetzt nicht äh äh dass ich da den ganzen Tag mich mit beschäftige, (I: mhm) aber ich find, das ist eigentlich ok, weil ich finde, wenn’s zuviel wird, dann wird’s irgendwann (.) auch dann langweilig, ne, also ich finds ja gut, weil’s halt den Eindruck erweckt, was eben jetzt hier in der Region gefunden halt worden ist &(uv)&Diese Regionalität und der damit möglicherweise ver-bundene unspektakuläre Charakter der Exponate ist für sie nicht Anlass für eine Beanstandung, er macht im Gegenteil gerade die Interessantheit der Ausstel-lung aus.I: &Sind ja auch viele Einzelobjekte&, (B: genau, so kleine) und das ist auf die Dauer ermüdend, wenn das zuviel ist.Der Interviewer stößt mit dieser Bemerkung in dassel-be Horn wie die befragte Besucherin.B: Ich mein, es bringt nix, ich meine ich denke, wenn man zehn Fibeln sieht, reicht’s, (I: genau) man muss nicht 200 sehen (I: ja) also so seh ich’s.Diese Haltung entspricht exakt dem von Loer (1996: 250–276) rekonstruierten Rezeptionsmuster der „au-tonomen Selektivität“, einer gezielten Selbstbeschrän-kung auf die intensive Betrachtung einiger weniger Exponate, im Unterschied zum „Exhaustionspro-gramm“, das durch das Bestreben gekennzeichnet ist, alle Exponate in Augenschein zu nehmen, auch wenn die damit verbundene Flüchtigkeit eine gegen-standsangemessene Rezeption von vornherein un-möglich macht.I: Mhm. Und ähm (.) ihr Interesse an den Kelten, wie äu-ßert sich das, also durch Museumsbesuche und auch durch Lektüre und ähB: Jaja, jaja, doch schon, mhm, meistens nehm’ ich mir immer irgendwas mit und (I: mhm) les es denn oder ich hol mir auch ganz gern die Ausstellungskataloge, (I: mhm) dass man ein-fach zuhause noch mal so (I: mhm) durchschauen kann.Führend sind aber doch, wie oben bereits vermutet, die Ausstellungsbesuche, denn sie bilden den Anlass dafür, dass die Besucherin Publikationen wie die Aus-stellungskataloge erwirbt, nicht erwacht umgekehrt ihr Interesse an Ausstellungen durch Lektüre. Die Formu-lierungen „nehm’ ich mir immer irgendwas mit“ und

322

„noch mal so durchschauen“ indizieren eine gewisse Beiläufigkeit, ernsthaftes und gewissenhaftes Studium der Fachliteratur ist ihre Sache anscheinend nicht.I: Mhm, mhm, und sie kommen hier aus der Nähe B: Aus WürzburgI: Ach so, das ist jaB: Ja klar, nicht so weitDiese Frage ist redundant, die Besucherin hat ja be-reits gesagt, in der Nähe des Ausstellungsortes Aschaf-fenburg ansässig zu sein. Dass der Interviewer sie hier trotzdem stellt, ist wohl einer gewissen Verlegenheit geschuldet, da er über keine Frage verfügt, die inhalt-lich an das von ihr Geäußerte anknüpft.I: Mhm, und wissen Sie, woher das kommt, ihr Interesse an den Kelten (.) oder an der Frühgeschichte?Dies schließt nun tatsächlich an eine noch im Raum stehende Fraglichkeit an, nämlich aufgrund welcher Dispositionen sich ihr Interesse, das sie zuvor als für sie nicht weiter erklärungsbedürftig deklariert hat („also Frühgeschichte interessiert mich einfach sehr“), sich bei ihr lebensgeschichtlich konfigurierte. B: Weil ich mich überhaupt glaub ich für Geschichte interes-siere, generell (I: ja) (..) &also wenn irgend#&I: &Nun ist die Archäologie& noch mal was Besonderes, (B: ja, ist was anderes) also ne besondere SparteDie von ihr gegebene Antwort verschiebt die Frag-lichkeit allerdings nur, deshalb interveniert der Inter-viewer recht schnell, indem er das Eigentümliche der Archäologie als historischer Disziplin akzentuiert. Die Besucherin stimmt ihm darin zu, sie ist sich über die Sonderstellung der Archäologie im Kanon der Ge-schichtswissenschaften im Klaren, und man kann nun eine Erläuterung ihrer speziellen Affinität zu dieser erwarten. Bemerkenswert ist ihre implizite Korrek-tur der Bemerkung des Interviewers: Während er von der Archäologie als „was Besonderes“ spricht, klassi-fiziert sie diese lediglich als „was anderes“, die in der Interviewerformulierung angelegte tendenzielle Ver-äußeralltäglichung der Archäologie nimmt sie damit zurück. B: Im Prinzip interessier ich mich da sehr für, wir sind zum Beispiel letztes Jahr# bin ich mit meinem Mann# hab ich meinen Mann# also meinen Mann schlepp ich durch solche Ausstellungen (I: mhm), und wir fahren auch ganz gern zu irgendwelchen Ausgrabungsstätten. (I: ja) also ich, und letztes Jahr waren wir halt in Halle, äh weil ich gerne die (I: ja, ja)

Himmelsscheibe von Nebra anschauen wollte, und ich mach das ganz gern mit meinem MannDie Erwartung bezüglich einer Erläuterung ihrer Motive für das Interesse an der Archäologie wird nicht erfüllt, sie betont zunächst ihr grundsätzliches Interes-se, führt aber dessen Hintergründe nicht aus, sondern geht zu einem Beispiel über. Die Häufung von Pas-sagen, in denen sie der Aufforderung des Interview-ers zur Darlegung ihrer Motive nicht nachkommt bei einer prinzipiellen Bereitschaft, sich auf ein Gespräch mit diesem einzulassen, lässt darauf schließen, dass ihr ihre Motive nicht bewusst sind, sie keinen reflexiven Zugang zu ihnen hat. Ironisierend thematisiert sie die Tatsache, ihren Mann zu Ausstellungen und Ausgra-bungsstätten „mitzuschleppen“, was man wohl so in-terpretieren darf, dass ihm weniger an der Sache selbst als dem Ausflugscharakter gelegen ist. Jedenfalls kul-tiviert sie ihr Interesse an der Archäologie nicht in strikter Abgrenzung von ihm, sondern lässt ihn Teil haben.16

I: Ja, ja, aber ihr Mann ist heute nicht mitDer Interviewer gibt auf, was die Abfragbarkeit ihrer Motive angeht, er kommt stattdessen auf den Mann der Besucherin zu sprechen und fragt indirekt, wes-halb er sie nicht auch in die Aschaffenburger Ausstel-lung begleitet hat.B: Nein (I: nee), der interessiert sich jetzt nich so, na, sagen wir mal, er fährt mit, weil ich’s möchte (I: mhm, ok) [bei-de lachen]Vielleicht war der Ausflug aufgrund der Nähe des Wohnortes für den Mann nicht interessant genug, während umgekehrt seine Frau auch keinen gestei-gerten Wert auf sein Mitkommen legte, so dass sie sich diesmal allein auf den Weg machte.I: Ja, wunderbar, vielen Dank B: Gern geschehen ne, schönen Tag noch.Der Interviewer beendet das Gespräch, sein „wunder-bar“ wird sich nicht auf das unmittelbar zuvor über den Mann Gesagte beziehen, sondern auf das Inter-view insgesamt, womit er signalisiert, dass die Bereit-schaft der Besucherin, sich befragen zu lassen, nicht vergeblich war.

Ich belasse es hier bei dieser rohen Interpretations-skizze in der Hoffnung, wenigstens ansatzweise an-schaulich gemacht zu haben, dass bei der Besucherin das vorhandene Vorwissen zum Komplex „Kelten“

323

nicht die Exponate der Ausstellung verstellt, indem es Kategorien bereithält, unter die das Gesehene einfach subsumiert werden kann, vielmehr ermöglicht es ihr das Vorwissen, sich das Neue aneignend zu erschlie-ßen. Gleichzeitig ist vielleicht deutlich geworden, wie mühsam es ist, dem faktischen Rezeptionsverhalten von Ausstellungsbesuchern auf die Spur zu kommen.

Ein solch mikrologischer Zugang ist aber nicht nur notwendige Bedingung dafür, etwas über in ihrer Ge-staltrichtigkeit unauffällige Rezeptionen zu erfahren, mit ihm können auch gestaltverzerrende Rezeptionen in ihrer jeweiligen Motivierung verstanden werden, ohne dass sie nur einfach kopfschüttelnd als Fehler ab-getan werden.

Anmerkungen

1 Für einen Überblick vgl. Kirchberg 2010; Reussner 2010; Treinen 1988; Wegener 2010.

2 Exemplifiziert sei dieser Befund anhand einer naturkund-lichen Ausstellung, dem Nationalparkzentrum Wilhelmshaven „Das Wattenmeerhaus“ (Paatsch 1998). In der mit großer Mü-hewaltung eingerichteten Abteilung „Vögel im Watt“ werden in zwölf Vitrinen zwölf Vögel vorgestellt, die von den Verant-wortlichen formulierten Ziele bestehen in einem Informieren über die Bedeutung des Wattenmeeres für die Vogelwelt, der Vermittlung eines Eindruckes von deren Vielfalt sowie dem Anregen eigener Beobachtungen (Paatsch 1998: 163). Die an dem Besucherverhalten abzulesende Minimalbedingung für das Erreichen dieser Ziele war die folgende: „Nur die Be-sucher, die beim Gang durch die Ausstellung mindestens drei Vogelexponate länger angeschaut und mindestens einen Text gelesen haben, sind nach unserem Verständnis dabei, einen Zugang zum Gezeigten zu finden. Das heißt: Nur diejenigen, die dieses Kriterium erfüllen, haben sich wenigstens ein Stück weit auf die angebotene Entdeckungsreise durch die Vogelwelt des Wattenmeeres eingelassen“ (Paatsch 1998: 164). Das Er-gebnis ist ernüchternd: „Legt man diese Kriterien zugrunde, so ergibt sich folgendes Bild vom Verhalten der beobachteten 181 Besucher: Nur eine Minderheit von 27 Personen hat die Vogel-Ausstellung tatsächlich in der von uns definierten Wei-se erkundet. Die große Mehrheit ist ohne längere Stops le-diglich durch die Ausstellung geschlendert und/oder hat sich den anderen im Raum angebotenen Medien (…) zugewandt“ (Paatsch 1998: 164f.). Die Ursache hierfür liegt aber nicht in einer grundsätzlichen Ablehnung der Ausstellungen durch die Besucher, denn einer standardisierten Befragung zufolge gaben lediglich 1% von 900 Besuchern an, die Ausstellungen hätten ihnen nicht gefallen (Paatsch 1998: 161). Die Bestürzung über deren Verhalten artikuliert der Evaluator unmissverständlich: „Als ich diese Ergebnisse gesehen habe, war ich doch ziemlich erschrocken“ (Paatsch 1998: 165).

3 „Es liegt auf der Hand, daß in Museen in der Regel alles daran-gesetzt wurde und wird, diese krisenhafte Grundkonstellation zumindest nach außen zu verdecken: Von ihrer festungsartigen Architektur und ihrer Solidität ausstrahlenden Innengestal-tung über das Ballet der Sicherheitsdienste, die permanente Besorgtheit der Konservatoren, die offen zur Schau getragene Arroganz der Kuratoren und das joviale Gehabe der Direk-toren bis zur ausgefeilten pädagogisch-didaktischen Beweh-

rung einzelner Exponate durch an ihnen angebrachte und durch entsprechend geschultes Personal vorgetragene oder in Audioguides festgeschriebene Erklärungen, bieten Museen, so gesehen, bisweilen geradezu hinreißende Szenarien und In-szenierungen von Routinen, mit der eine krisenhafte Struktur überspielt werden kann“ (Fehr 2001: 334).

4 Der Begriff des „Augenkitzels“ stammt aus der Fernseh-forschung, er meint einen nicht zu starken und nicht zu schwachen visuellen Reiz, der beim Rezipienten den Ein-druck des Informiertwerdens hinterlässt, ohne dass dies tat-sächlich der Fall wäre (vgl. hierzu ausführlich Wember 1976).

5 Zur Auswertbarkeit der Einträge in Besucherbüchern vgl. Macdonald 2005.

6 Zur Differenz von Kunstausstellungen und historischen Aus-stellungen vgl. Grütter 1992.

7 Zur Logik der Präsentation und Kommentierung der Wagen-grabrekonstruktion vgl. Jung 2012.

8 Zum „Eigenrecht und Eigengewicht der sinnlichen Erfah-rung von Geschichte“ (Rüsen 1988: 11) und der Bedeutung der ästhetischen Qualitäten von Exponaten in historischen Museen vgl. Rüsen 1988.

9 Es wurden elf Interviews mit einer Länge von zwei bis fünf Minuten geführt.

10 Zur Bedeutung der Muße für ästhetische Erfahrung vgl. Oevermann 1996.

11 Zu Adornos Begriff der Halbbildung vgl. auch Jung 2010: 219–224.

12 Vgl. auch Sharon Macdonalds (2005) Systematisierung der „styles of comments“ im Besucherbuch des Dokumentations-zentrums Reichsparteitagsgelände Nürnberg.

13 Da die Studie exploratorischen Charakter hatte und im Mit-telpunkt des Interesses die Frage stand, ob sich das von Loer erprobte Vorgehen überhaupt auf historische Ausstellungen im Allgemeinen und archäologische im Besonderen anwenden lässt, wurden keine weiteren biographischen Daten erhoben.

14 Zur methodologischen Begründung und Anwendung der Objektiven Hermeneutik vgl. Oevermann et al. 1979; Oever-mann 2000.

15 Notationskonventionen: B = Besucherin, I = Interviewer. (.) kurze Pause (..) deutliche Pause # Abbruch

324

&…& gleichzeitig gesprochene Äußerungen (uv) unverständlich […] in eckigen Klammern: Anmerkung Die Zeichensetzung folgt nicht den grammatischen Regeln,

sondern zeichnet die Intonationskonturen der Äußerungen nach.

16 Bei Feldbegehungen unternehmenden Hobbyarchäologen stellt sich dies ganz anders dar, hier ist der Lebenspartner im Normalfall von dem Hobby ausgeschlossen (vgl. Jung 2010).

Literatur

Adorno, T.W. (1972), Theorie der Halbbildung. In: Adorno T.W., Gesammelte Schriften 8. Soziologische Schriften I. Frankfurt am Main: Suhrkamp: 93–121.

Berlyne, D.E. (1974), Konflikt, Erregung, Neugier. Zur Psycholo-gie der kognitiven Motivation. Stuttgart: Klett.

Fehr, M. (2001) Krise der Muße im Museum. In: Burkholz, R., Gärtner, Ch., Zehentreiter, F. [Hrsg.], Zur Sache Kultur – im Diskurs mit Ulrich Oevermann. Weilerswist: Velbrück: 331–352.

Grütter, H. Th. (1992), Geschichte sehen lernen. Zur Präsentation und Rezeption historischer Ausstellungen. In: Erber-Groiß, M., Heinisch, S., Ehalt, H. C., Konrad, H. [Hrsg.], Kult und Kultur des Ausstellens. Beiträge zur Praxis, Theorie und Di-daktik des Museums. Wien: WUV: 178–188.

Jung, M. (2012), Fürstenbegriff und Narrativität. In: Karl, R., Les-kovar, J., Moser, St. [Hrsg.], Die erfundenen Kelten. Mytho-logie eines Begriffes und seine Verwendung in Archäologie, Tourismus und Esoterik. Interpretierte Eisenzeiten. Fallstu-dien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 4. Linzer Ge-spräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 31: 11–21.

— (2010), „Heimathirsche“. Hobbyarchäologen zwischen He-donismus und Professionalisierung. Münster u. a.: Waxmann.

Kirchberg, V. (2010), Besucherforschung in Museen: Evaluation von Ausstellungen. In: Baur, J. [Hrsg.], Museumsanalyse. Me-thoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes. Bielefeld: Transcript: 171–184.

Klein, R. (1998), Besucherverhalten in Museen und Galerien. In: Groppe, H.-H., Jürgensen, F. [Hrsg.], Gegenstände der Fremd-heit. Museale Grenzgänge. Marburg: Jonas: 117–121.

Loer, Th. (1996), Halbbildung und Autonomie. Über Struktur-eigenschaften der Rezeption bildender Kunst. Beitr. sozialwiss. Forsch. 170. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Macdonald, Sh. (2005) Accessing Audiences: Visiting Visitor Books. Museum and Society 3/3: 119–136.

Oevermann, U. (1996), Krise und Muße. Struktureigenschaften ästhetischer Erfahrung aus soziologischer Sicht. Vortrag am 19.06.1996 in der Städel-Schule Frankfurt am Main. Unver-öff. Manuskript, Download unter http://www.agoh.de/de/component/remository/oeffentlich/oevermann/orderby,2/page,2/

— (2000), Die Methode der Fallrekonstruktion in der Grund-lagenforschung sowie der klinischen und pädagogischen Praxis. In: Kraimer, K. [Hrsg.], Die Fallrekonstruktion. Sinn-verstehen in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp: 58–156.

Oevermann et al. (1979): Oevermann, U., Allert, T., Konau, E., Krambeck, J., Die Methodologie einer „objektiven Herme-neutik“ und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In: Soeffner, H.-G. [Hrsg.], In-terpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart: Metzler: 352–434.

Paatsch, U. (1998), Macht und Ohnmacht des Evaluators. Das Bei-spiel Nationalparkzentrum Wilhelmshafen „Das Wattenmeer-haus“. In: Scher, M.A. [Hrsg.], (Umwelt-)Ausstellungen und ihre Wirkung. Schr. Staatl. Mus. Naturkde. und Vorgesch. 7. Oldenburg: Isensee: 153–171.

Reussner, E.M. (2010), Publikumsforschung für Museen. Inter-nationale Erfolgsbeispiele. Bielefeld: Transcript.

Rüsen, J. (1988), Für eine Didaktik historischer Museen. In: Rüsen, J., Ernst, W., Grütter, H. Th. [Hrsg.], Geschichte sehen. Beiträge zur Ästhetik historischer Museen. Geschichtsdidaktik N. F. 1. Pfaffenweiler: Centaurus: 9–20.

Treinen, H. (1988), Was sucht der Besucher im Museum? Mas-senmediale Aspekte des Museumswesens. In: Fliedl, G. [Hrsg.], Museum als soziales Gedächtnis? Kritische Beiträge zu Muse-umswissenschaft und Museumspädagogik. Klagenfurter Beitr. bildungswiss Forsch. 19. Klagenfurt: Kärntner Druck- und Verlagsgesellschaft: 24–41.

Wegner, N. (2010), Besucherforschung und Evaluation in Museen: Forschungsstand, Befunde und Perspektiven. In: Glogner, P., Föhl, P. S. [Hrsg.], Das Kulturpublikum. Fragestellungen und Befunde der empirischen Forschung. Wiesbaden: VS: 97–152.

Weber, G. (2006), Das hallstattzeitliche Wagengrab: Offenbachs erster Fürst? In: Hill, H. [Hrsg.], Rumpenheim und Wald-heim. Lebendige Stadtteile von Offenbach am Main. Hanau: CoCon: 14f.

Wember, B. (1976), Wie informiert das Fernsehen? München: List.

PD Dr. Matthis JungInstitut für Archäologische WissenschaftenAbt. III Vor- und FrühgeschichteGoethe-UniversitätGrüneburgplatz 1D-60629 Frankfurt am [email protected]