Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša, in: A. Müller-Karpe, E. Rieken, W. Sommerfeld (Hrsg.),...

Transcript of Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša, in: A. Müller-Karpe, E. Rieken, W. Sommerfeld (Hrsg.),...

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša

Andreas Schachner

Die hethitische Hauptstadt Ḫattuša zeichnet sich durch zahlreiche, unterschied-lich große, topographisch jedoch klar voneinander abgegrenzte Einheiten aus, diein der Regel auch funktional definierten Stadtteilen entsprechen. Die westlicheOberstadt ist in mehrere solche Einheiten gegliedert, von denen neben der Tal-senke westlich von Sarıkale zwischen 2006 und 2009 auch eine Geländeterrassezwischen Sarıkale und Yenicekale erforscht wurde (Abb. 1).

Auf diesem ,Mittleren Plateau‘, das Teile der nördlichen Stadt und derBudaközü-Ebene überblickt, und dem innerhalb der Stadt große strategischeBedeutung zukommt, da über dieses ein direkter Zugang zum zentralen Tem-pelviertel führt, wurde ein großes hethitisches Gebäude freigelegt (Abb. 2).1Während dessen westlicher Teil in byzantinischer Zeit gestört wurde, ist derRest soweit erhalten, daß der regelmäßige Grundriß rekonstruiert werden kann(Abb. 2 und 3). Dieser zeichnet sich durch die Verwendung vorgeplanter Mo-dule aus, die zu einem symmetrischen und nahezu quadratischen Gebäudezusammengesetzt wurden.

Da die Außenmauern gut erhalten sind, kann der Eingang nur auf der West-seite gelegen haben. Während im Süden fünf quadratische (Vorrats-)Räume(1–4, 21) das Gebäudes abschließen, bilden zwei identische Raumgruppen denmittleren Teil (5, 6, 8 und 12 im Osten bzw. 10, 10a, 10b und 11 im Westen;Abb. 3 und 4a).2 Im Norden flankieren zwei Module (16, 20 bzw. 13, 17) einemittige Raumgruppe (14, 15, 18, 19), wobei jedoch nur die westlichen Räume16 und 20 im Erdgeschoß liegen. Die übrigen bilden unter Ausnutzung desabfallenden Hangs ein Kellergeschoss, das von den Räumen des Erdgeschossesin einer in der hethitischen Architektur einmaligen Art L-förmig eingefaßt wird(Abb. 4b).3 Dieser Plan wurde während der Nutzungszeit nur in der Südosteckedurch die Zusammenlegung der Räume 1 und 2 modifiziert (Abb. 3).

Die Nutzung des Gebäudes, das auf dem gewachsenen Boden errichtet wurde,kann anhand von 14C-Datierungen, datierten Keilschrifttexten und Bullae sowie1 Schachner 2007, 2008, 2009, 2010.2 Die Räume 7 bzw. 9 sind den beiden Raumgruppen zwar funktional zugeordnet (Abb. 4a),

baulich trennen sie diese jedoch (s. unten S. 189).3 Die hangseitige Anlage eines Kellers ist bei den Wohnhäusern in der Unterstadt nicht

belegt; sie findet sich abgesehen von einem Wohnhaus der kārum-Zeit auf Büyükkale nurbei Monumentalbauten (allg. Neve 1999).

190 Andreas Schachner

der Keramik allgemein auf das 15. bis spätestens das frühe 13. Jh. v. Chr.eingegrenzt werden.4 Dabei deutet das Fehlen von Keramikformen der jüngerenhethitischen Bauschicht in der zentralen Oberstadt an,5 daß das Gebäudewahrscheinlich vor der jüngste Phase der Großreichszeit – d. h. spätestens imfrühen 13. Jh. v. Chr., eventuell parallel zur Verlagerung der Hauptstadt nachTarhuntassa6 – aufgegeben wurde.7

Aufgrund der Störungen können nur wenige Funde dem Nutzungs- bzw. Auflas-sungsinventar des Gebäudes zugewiesen werden. Von besonderer Bedeutung istein Brief, der an einen GAL MEŠEDI, dessen Name im Text nicht erhalten ist,adressiert war.8 Durch diesen Text, der der älteren Nutzungsphase im Raum 8zuzurechnen ist, wird das Gebäude mit hoher Wahrscheinlichkeit als Residenzdes Kommandeurs der Leibgarde des Königs ausgewiesen. Der jüngeren Nut-zungsphase sind zwei Keramikinventare in den südöstlichen Räumen 1/2 und 6zuzuweisen (Abb. 3, Abb. 7).

1 Architekturgeschichtliche Aspekte des GAL MEŠEDI-Hauses

Da planerische Merkmale öffentlicher Bauten wie z. B. der Tempel oder derGebäude des Palastes fehlen, ist das GAL MEŠEDI-Haus zunächst als Wohn-haus zu klassifizieren, wobei es jedoch von den bekannten in der Unterstadtabweicht. Anhand dieser hat P. Neve zwei Haustypen definiert:9 Die ältere Formvereint nach Aussage der Funde Funktionen der Land- und Hauswirtschaft,der Vorratshaltung und des Handwerks; sie läßt sich aus Bauten des 3. Jts.v. Chr. herleiten und zeichnet sich durch einen unregelmäßigen Grundriß aus.Charakteristisch ist für diese Bauten ein Raum, der größer ist als die übrigen, aneiner der Außenseiten liegt und für verschiedene Aktivitäten genutzt wurde.10

Die jüngere Form ist spätestens seit dem (frühen?) 15. Jh. v. Chr. auch überḪattuša hinaus belegt und zeichnet sich durch einen mittigen Korridor aus,der das dreigliedrige Haus erschließt. P. Neve identifiziert diese Häuser alssolche einer urbanen Oberschicht, die zum Lebenserwerb nicht mehr auf dieLandwirtschaft oder Handwerk angewiesen war, da diese Funktionen in denHäusern nicht durch Funde nachgewiesen wurden. Vielmehr sieht er in dieserArchitektur Tendenzen zu städtischen, teilweise repräsentativen Verhaltensmus-

4 Schachner u. a. in Vorbereitung.5 A. Müller-Karpe 1988: 161–2; Parzinger & Sanz Serrano 1992: 56–66.6 Schachner 2011: 94–8.7 Etwa gleichzeitig endete die Nutzung des jüngsten Bauwerks im Tal vor Sarıkale, des

Zingelgebäudes (Seeher 2006: 177–8).8 Wilhelm 2013.9 Neve 1979: 54–6, Abb. 6–7, 56–8, Abb. 8; Schachner 2006: 160 Abb. 6.

10 Neve spricht diese Räume ohne Begründung als Innenhöfe an (Neve 1979: 54–6); diesist jedoch angesichts der klimatischen Gegebenheiten und der dort angetroffenen Fundeundenkbar (Naumann 1971: 368; Schachner 1999: 39–40; Schachner 2011: 244–50).

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 191

tern der Bewohner,11 die potentiell eng mit dem hethitischen Staat verbundenwaren.12

Obwohl das GAL MEŠEDI-Haus typologische Merkmale13 der Zentralraum-häuser aufweist, weicht es wegen der Struktur des mittleren Teils, der striktenSymmetrie und der Verwendung vorgeplanter Raummodule deutlich von diesenab.14 Die im Gegensatz zur Mehrheit der west-östlich ausgerichteten Räumenord-südlich orientierten Zimmer 7 und 9 trennen die beiden zentralen Moduleplanerisch ähnlich wie die mittigen Korridore die Korridorhäuser, obwohl dieseRäume nicht miteinander verbunden und die Ausrichtung der Zugänge auf einefunktionale Verbindung mit den jeweils benachbarten Modulen hinweist. DieseAnlage schafft die Verbindung zu den Bauten des jüngeren Typs. Offenbar stehtdas Gebäude bezüglich seiner formalen Entwicklung zwischen beiden Formen.

Die planerische Nähe der Module des zentralen Gebäudeteils zu den Raum-gruppen der Quadratgebäude, die wenige hundert Meter nördlich im Tal vorSarıkale ausgegraben wurden (Abb. 1, 4a, 5), legt eine ähnliche Nutzung nahe,die vor dem Hintergrund der Funktion des GAL MEŠEDI durch die vermuteteFunktion der Gebäude in der Talsenke als militärische Unterkünfte gestütztwird.15 Es wäre mithin denkbar, daß die Gestalt des GAL MEŠEDI-Hausesspeziell auf das Amt, dessen soziale Stellung und die damit verbundenen sozialenHandlungsschemata zugeschnitten war.

Akzeptiert man die Identifizierung des Gebäudes auf dem Mittleren Plateauals Residenz des GAL MEŠEDI, wird erstmals einer der höchsten Repräsentan-ten des hethitischen Staates im Stadtgefüge lokalisiert (Abb. 6). Dabei scheintdie Entfernung zur königlichen Burg – dem primären Einsatzort der MEŠEDI-Garde16 – dessen Funktion zu widersprechen. Möglicherweise spiegelt sich indieser Distanz jedoch die Angst vor dessen Machtstreben. Durch die Errichtungdes Gebäudes im Zuge der Gründung der Oberstadt oder kurz danach wirdin jedem Fall deutlich, wie stark dieser Funktionsträger mit der im 16. Jh. v.Chr. grundlegend erneuerten politischen Struktur des Reichs verbunden war.Denn die Oberstadt ist mit der Vielzahl öffentlicher und repräsentativer BautenAusdruck des sich wandelnden Staatsgefüges.17 Die Funktion des GAL MEŠEDIwar offenbar so eng mit dem Machtapparat verbunden, daß sie als integraler

11 Neve 1979: 61.12 Bemerkenswerterweise tritt dieser Haustyp etwa in der Zeit auf, als das wirtschaftliche

System vollentwickelt war, und rechnerisch größere Teile der Bevölkerung von der aktivenErwerbsarbeit in der Landwirtschaft freigestellt werden konnten (Schachner 2011: 240–1).

13 Die Reihe der Vorratsräume (1–4, 21), die Lage des wahrscheinlich zentralen Raums (12)mittig an einer der Außenseite und die generelle Anordnung der Räume stellen das Hausin die Nähe der Zentralraumhäuser.

14 Vgl. Neve 1979: Abb. 6, 7.15 Seeher 2006: 175–6.16 Güterbock & van den Hout 1991.17 Schachner 2009a.

192 Andreas Schachner

Teil der primären Anlage der Oberstadt dort verortet wurde (Abb. 6).18 Dieszeigt, daß dieses Bauwerk entgegen der ursprünglichen Vermutung nicht nur alsWohnhaus, sondern auch als öffentliches Gebäude bzw. als Symbol für das Amtzu sehen ist, und so eine wichtige repräsentative Funktion in dem Architektur-ensemble der Oberstadt inne hatte, das ein sich erneuerndes Gesellschaftsgefügesymbolisierte.19

Die Symmetrie des GAL MEŠEDI-Hauses und seiner Raumgruppen ist dessenauffälligstes Merkmal (Abb. 3), das in dieser Form bei einem hethitischenWohnhaus bisher nicht beobachtet wurde.20 Unabhängig von der grundsätzlichenFrage, ob vergleichbare Gebäude tatsächlich nur als Wohnhäuser anzusprechensind, verbindet die regelmäßige Gestaltung das Gebäude auf dem MittlerenPlateau in einmaliger Art mit öffentlichen Bauten unterschiedlicher Funktionen– u. a. mit den Tempel des jüngeren Typs in der zentralen Oberstadt.21

Obwohl das Gebäude aufgrund seiner Maße von ca. 20,40 x 22,40 m (ca.457 m²) formal als Rechteck anzusprechen ist, erscheint es auf den erstenBlick als Quadrat. Deshalb ist zu fragen, ob die hethitischen Baumeister nichteigentlich ein solches angestrebt haben, zumal zwei der drei Bauten der ältestenSchicht im Tal vor Sarıkale quadratisch angelegt wurden; das dritte, rechteckigeGebäude besteht aus zwei identischen, quadratischen Modulen (Abb. 3, 5). Dadie Module dieser drei Gebäude den mittleren Teilen des GAL MEŠEDI-Hausesauffällig ähneln,22 ist die Möglichkeit, daß man ein quadratisches Bauwerkerrichten wollte, nicht von der Hand zu weisen.

Eine Voraussetzung für die Symmetrie des Gebäudes ist wie im Tal vorSarıkale oder auch im Bereich des Tempelviertels die Tatsache, daß man ohneRücksicht auf ältere Gebäude oder eine existierende Siedlungsstruktur planenkonnte. Dennoch scheint der Unterschied zu den schiefwinkligen Wohnbautennicht nur durch den Baugrund begründet zu sein. Unabhängig von dem hiernicht zu diskutierenden chronologischen Verhältnis zwischen den Bauten im Talvor Sarıkale, dem Gebäude auf dem Mittleren Plateau und den jüngeren Tem-peln des zentralen Tempelviertels,23 ist die Symmetrie als planerisches Merkmalall diesen Bauten gemeinsam. Diese war offenbar spätestens seit dem letztenDrittel des 16. Jhs. v. Chr. als Planungsschema fest etabliert. Die Umsetzungregelmäßiger Bauten in verschiedenen Teilen der Stadt und darüber hinaus

18 Unklar ist, ob auch andere Offizielle mit dem Titel GAL in der Großreichszeit in derOberstadt zu lokalisieren waren. Die neuen Grabungen in der Unterstadt sowie die vorläufigeAnalyse der Keramik der Altgrabungen deuten aber auf tiefgreifende städtebaulicheVeränderungen bereits im Laufe der älteren Großreichszeit hin.

19 Schachner 2009a; B. Trigger beschreibt die Funktion monumentaler Architektur zur sicht-baren Konsolidierung von Machtstrukturen (1990: 127–8).

20 Vgl. Neve 1979: Abb. 6–9.21 Für die typologische Abfolge der Tempel: Neve 1999: 152–6, Abb. 72a–b; für die Datierung:

A. Müller-Karpe 2003.22 Schachner u. a. in Vorbereitung.23 A. Müller-Karpe 2003: 389–90, Abb. 7; Schachner 2011: 175–81, Abb. 83; Schachner u. a.

in Vorbereitung.

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 193

an anderen Orten24 zeigt, daß es sich bei dem Gedanken des symmetrischenBauens um ein allgemein als erstrebenswert angesehenes Gedankengut handelte.Die überregionale Verwendung einheitlicher Ziegelformate,25 festgelegter Raum-module, gleichförmiger Grundrisse für offizielle Gebäude sowie symmetrischerSiedlungsschemata belegen, daß es sich nicht um zufällige Phänomene handelte,sondern daß diese eng mit dem staatlichen Handeln und den vielschichtigensozialen und technischen Veränderungen seit der zweiten Hälfte des 16. Jhs.v. Chr. verknüpft waren.26 Meiner Meinung nach ist die Symmetrie ein wesentli-ches kulturelles Merkmal dieser Bauten und ihrer Zeit,27 ohne die Gründe fürdiese Veränderungen beim gegenwärtigen Forschungsstand letztlich benennenzu können.

Denkbar wäre in Anlehnung an entsprechende Gedanken in Babylonien, daßin dieser durch den König geschaffenen, künstlichen Ordnung dessen Handlungs-fähigkeit zum Ausdruck kommt. Die Symmetrie könnte als greifbares Zeichendes Empfindens der durch den König geordneten, städtischen Zivilisation (heth.happira-) im Gegensatz zu dem Chaos und der Unordnung außerhalb der Städte(heth. gimra-) interpretiert werden.

Die Verwendung feststehender Raumgruppen (= Module) ist ein weitereswesentliches Merkmal hethitischer Architektur (Abb. 4) – nicht nur religiöserBauten, für die diese Struktur ansatzweise untersucht wurde.28 Ohne diesesplanerische Vorgehen detailliert analysieren zu können, ist offensichtlich, daßviele dieser Module ältere Bau- und Architekturformen aufgreifen. Als Beispielsei eine aus einem großen und zwei kleinen Räumen bestehende Raumgruppegenannt, die zusammen mit zwei Nebenräumen das Modul bildet, aus dem dieBauten im Tal vor Sarıkale zusammengesetzt wurden (Abb. 5); zwei dieserModule bilden in leicht abgewandelter Form auch den Kern des GAL MEŠEDI-Hauses (Abb. 4a). Diese Gruppe läßt sich auf Häuser des 3. Jts. v. Chr. inZentralanatolien zurückführen, die die älteste Form des zentralanatolischenZentralraumhauses darstellen.29 Ähnliches gilt für die Raumkette (1–4, 21) imSüden des GAL MEŠEDI-Hauses, die bereits in der ausgehenden Frühbronzezeitund in der kārum-Zeit belegt ist.30 Mithin fußt die Planung des Gebäudes aufdem Mittleren Plateau ähnlich wie die anderer hethitischer Bauten in der vorhe-thitischen Kulturgeschichte, obwohl es gleichzeitig aufgrund seiner Symmetrie

24 Schachner 2009a: 16–8.25 Archäologische wie textliche Belege bezeugen im hethitischen Kernland die Verwendung

eines einheitlichen Ellenmaßes (heth. gipeššar) von etwa 48 x 48 x 10–12 cm für dieLehmziegel (Mielke 2009: 97–100; Rüster & Wilhelm 2012: 78–83). Die Festlegung vonZiegelmaßen und der auf diesen beruhenden Raumgrößen und -gruppen für Gebäudeunterschiedlicher Funktionen ermöglichte einheitliches Bauen in verschiedenen Städtenund ist Ausdruck politisch motivierten Handelns.

26 Schachner 2009a.27 Schachner 2006: 154–60.28 Neve 1999: 150–4, Abb. 73.29 Schachner 1999: 39–40 (Typ B5b), Abb. 14.30 Vgl. Neve 1979: Abb. 6 (Haus Bk 2/Vc, Bk 1/IVd), 7 (Haus 2 und 20/Ust. 2).

194 Andreas Schachner

eine neue Form darstellt. Diese Architektur steht exemplarisch dafür, wie es denhethitischen Baumeistern gelang, ältere Traditionen, Strukturen und Formen inneue Grundrisse und Funktionen zu übertragen.

2 Kultur- und sozialgeschichtliche Aspekte des GALMEŠEDI-Hauses

Zur Klärung der sozialen Handlungsweisen der Nutzer des Hauses sind die Fundetrotz mehrheitlich ungenügend stratifizierter Fundumstände zu berücksichtigen,obwohl die dokumentierten Kleinfunde allenfalls einen Teil des ursprüngli-chen Nutzungs- oder Auflassungsinventars darstellen.31 Da es aufgrund derTopographie des Mittleren Plateaus und der auf diese zurückzuführende Entste-hungsgeschichte der Befunde unwahrscheinlich ist, daß Objekte, die unter derbyzantinischen Bauschicht gefunden wurden, durch die Erosion eingeschwemmtwurden,32 sehe ich die im Schutt des Gebäudes angetroffenen Kleinfunde pau-schal als dem Auflassungsinventar zugehörig an. Man kann sie deshalb allgemeinals Indikatoren der mit dem Haus und seinen Nutzern verbundenen Aktivitäteninterpretieren, ohne jedoch aus der Fundlage auf deren Verortung innerhalb desHauses schließen zu können.

Auf dieser Grundlage können anhand des Fundspektrums in dem Gebäudeneben einer Vielzahl von subsistenzrelevanten und wirtschaftlichen Aktivitätendes Alltags auch Handlungen der repräsentativen Lebensweise, der Verwaltungsowie kultisch-religiöse Aktivitäten erkannt werden. Bemerkenswert ist, daß imGegensatz zum negativen Befund der meisten Häuser in der Unterstadt im GALMEŠEDI-Haus mehrere Tontafelfragmente33 und gesiegelte Tonbullae gefundenwurden. Angesichts des engen Bezugs der hethitischen Keilschrift zur zentralenAdministration des Reichs unterstreichen diese Funde die besondere Nähe derBewohner zu den staatlichen Institutionen.

Auffallend ist darüber hinaus aber auch, daß unter den Funden keine sind, dieauf einen aktiven Bezug zu landwirtschaftlichen Tätigkeiten hinweisen. Trotzder eingeschränkten Fundumstände könnte man dies mit P. Neve als Indiz dafürwerten, daß der GAL MEŠEDI einer gesellschaftlichen Schicht angehörte, dievon der Subsistenz- oder Agrarwirtschaft im Sinne eigenen Handelns losgelöstwar.34

Während die meisten Funde allenfalls vage Hinweise auf die Nutzung desGebäudes liefern, sind die Keramikinventare der Räume 1/2 und 6 aufgrund

31 Für die Terminologie vgl. Pfälzner 2001: 45–6, 49.32 Schachner u. a. in Vorbereitung.33 Wilhelm 2013; von 255 Fragmenten mit einer Fundortangabe Unterstadt werden abgesehen

von Haus 42 keine dem Nutzungshorizont eines hethitischen Hauses zugewiesen (Abfrage3.1.2013; http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/hetkonk/hetkonk_abfrage.php).

34 Die geschätzten Erträge der Landwirtschaft im Umland von Ḫattuša genügen zum Unterhalteiner solche Gesellschaftsschicht: Schachner 2011: 240–1.

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 195

ihrer Fundlage als Teil des ursprünglichen Inventars anzusprechen, das beider Auflassung zurückgelassen wurde. Vor diesem Hintergrund können sie alsAusgangspunkt für kultur- und sozialhistorische Überlegungen dienen (Abb. 7).Ergänzt werden sie durch die Aussagemöglichkeiten der Tontafelfragmente. Inder Gesamtschau möchte ich versuchen, die kulturgeschichtliche Bedeutungder Inventare in Verbindung zu anderen hethitischen Befunden darzustellen.Dabei geht es mir darum, allgemeine Tendenzen, langlebige Traditionslinienund Ansatzpunkte für eine Interpretation der sozialen Aktivitäten in dem Hausaufzuzeigen.

Es gibt in hethitischen Fundorten generell nur wenige Gebäude, in denenInventar gefunden wurde, das im Sinne von P. Pfälzner als »aktives Inventar«der Nutzung des Gebäudes zugewiesen werden kann.35 Ein in dieser Hinsichtwesentlicher Befund ist die Anlage von İnandıktepe. Deren Neubewertung zeigt,daß es sich nicht, wie ursprünglich postuliert, um einen Tempel36 handelte,sondern daß der Komplex als »Landsitz« eines lokalen Notabeln anzusprechenist,37 dem dieser Besitz seitens des Königs durch eine Landschenkungsurkundegarantiert wurde.38 Auch wenn das Gebäude von İnandıktepe kaum architek-tonische Parallelen zum Haus des GAL MEŠEDI aufweist,39 ergeben sich ausden erhaltenen Inventaren bemerkenswerte Vergleichsmöglichkeiten (Tab. 1).

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht wesentliche Parallelen: Beide Ensemblessind durch Gefäße mit hohem Repräsentationswert charakterisiert, zu denenje ein Gefäß mit einem Ausguß in Stierform (die Stierkopfvasen), eine großenVase mit vier Henkeln – in İnandıktepe die İnandık-Vase und in Boğazköy dieTurmvase – und mindestens ein pokalartiges Hohlfußgefäß gehören. ZahlreicheGefäße zum Verzehr (Schalen und Teller) begleiten diese außergewöhnlichenGefäße. Unterschiede ergeben sich durch den besseren Erhaltungszustand derBefunde in İnandıktepe, weswegen dort eine größere typologische Breite beglei-tender Gefäße gefunden wurde. Diese sind im Haus des GAL MEŠEDI als Teildes Hausrates in Scherben nachgewiesen. Ergänzt werden diese Funde in beidenFällen durch Stierfiguren und je eine Landschenkungsurkunde (Tab. 1).

Diese Überschneidungen könnten zufällig sein; jedoch erscheint es mir ange-sichts der Einmaligkeit der zentralen Gefäße wahrscheinlicher, eine funktionaleVerbindung zwischen den Gruppen zu sehen. Dafür spricht, daß an beiden Ortensymbolische Objekte (die Stierkopfvasen, die Stierfiguren und die Darstellungeines Stierkultes auf der İnandık-Vase) gefunden wurden, die auf den Kult desWettergottes hinweisen. Deshalb liegt die Vermutung nahe, daß die Inventare

35 Pfälzner 2001: 47–53.36 Özgüç 1988: 76, 108.37 Mielke 2006b: 255.38 Rüster & Wilhelm 2012: 88–90, Nr. 1.39 Nur der Raum 32 in İnandıktepe ähnelt den zentralen Räumen der Quadratgebäude (vgl.

Mielke 2006b: 54, Abb. 1 sowie Özgüç 1988: Plan 1).

196 Andreas Schachner

İnandıktepe BoğazköyObjekt Landsitz GAL MEŠEDI-Haus

(2. Hälfte 16. Jh. (14./13. Jh.v. Chr.) v. Chr.)

Stierkopfvase x xgroße Vase mit Verzierungen x xStierfigur/en x xgroßer Topf mit Hohlfuß x xTeller/Schalen in großen Mengen x xKrüge x xKochgefäße x xmittelgroße Vorratsgefäße x xLandschenkungsurkunde x xweitere Texte xgesiegelte Tonbullae x

Tabelle 1: Vergleich der Inventare von İnandıktepe und dem GAL MEŠEDI-Haus

an beiden Orten im Rahmen von Ritualen oder Festen genutzt wurden, die mitdem Wettergott oder seinem Kreis in Verbindung standen.

Berücksichtigt man die Datierung, könnte İnandıktepe, das aufgrund archäo-logischer wie philologischer Argumente in die Mitte oder die zweite Hälfte des16. Jhs. v. Chr. datiert40, am Beginn einer Traditionslinie der Ritualausübungstehen, deren jüngeren Vertreter die Funde – vermutlich aus dem 14. oderallenfalls frühesten 13. Jh. v. Chr. – auf dem Mittleren Plateau repräsentieren.Es läßt sich so anhand dieser Funde zeigen, daß die einmal festgelegten kulti-schen Praktiken seitens der hethitischen Elite über zwei Jahrhunderte hinwegunverändert ausgeführt wurden; denn es liegt nahe, daß die – abgesehen vonihrem Schmuck41 – typologisch in beiden Inventaren identischen Sondergefäßeauch vergleichbar genutzt wurden. Darüber hinaus bestand offenbar im Hinblickauf die Form dieser Rituale kein wesentlicher Unterschied zwischen den städti-schen – verkörpert am Mittleren Plateau – und ruralen Eliten – repräsentiert inİnandiktepe.42

40 Wilhelm 2005; Mielke 2006b: 260–65.41 Der auf den jüngeren Gefäßen fehlende Schmuck ist kein Gegenargument, da in der hethiti-

schen Großreichszeit allgemein eine Tendenz zur Vereinfachung der Keramik erkennbar ist.An beiden Fundorten wurden die Gefäße aus Ton und mit technischen Verfahren hergestellt,der in ihren zeitlichen Kontexten eine Besonderheit darstellen.

42 Auch wenn die abschließende Publikation noch aussteht, kann man aufgrund der bekann-ten Funde vermuten, daß die Anlage von Hüseyindede einer Inandiktepe vergleichbarenKategorie entspricht (Yıldırım 2009).

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 197

An der Zusammensetzung der Ensembles in den Räumen 1/2 und 6 wirddeutlich, daß diese ausschließlich dem Konsum von Nahrungsmitteln in einembesonderen Rahmen dienten.43 Dabei sprechen die Stierkopfvase, die Turmvaseund der Hohlfußpokal aufgrund ihrer Form dafür, daß sie im Zusammenhangmit Flüssigkeiten eingesetzt wurden. Wahrscheinlich handelte es sich um Bieroder eventuell auch Wein; beide Getränke hatten eine vergleichbare Funktionals Nahrungs- und Rauschmittel und im Kult, bei Ritualen und Festen.44

Bier und andere alkoholische Getränke wurden in der Regel aus großen Gefäßenmit Trinkhalmen konsumiert. Im vorliegenden Ensemble nutzte man wohl dieTurmvase;45 zumal Schalen mit Schwapprand, die ebenfalls zum Trinken dienten,im Repertoire des Raums 6 des GAL MEŠEDI-Hauses unterrepräsentiert sind.

Das zweite Grundnahrungsmittel der Hethiter – verschiedene Brotsorten46 –wurde auf großen Tellern mit abgetrepptem Rand gebacken und wahrscheinlichauch serviert,47 ähnlich wie sie in den Räumen 1/2 und 6 gefunden wurden(Abb. 7); darüber hinaus können diese Teller und ihre Varianten aber auch zurDarbietung anderer Speisen gedient haben.48

Die Gefäße wurden als getrennte Ensembles auf zwei Räumen verteilt gefun-den. Die Aufbewahrung, separat vom Rest des Hauses, stützt die Vermutung,daß sie im Rahmen besonderer Gelegenheiten genutzt wurden, obwohl sie sich– abgesehen von den beiden zentralen Gefäßen – weder typologisch noch tech-nisch von der übrigen Keramik des Hauses unterscheiden; dabei könnte dieseEinförmigkeit jedoch im Gegensatz zu mykenischen Befunden auf eine sozialeGleichrangigkeit der Teilnehmer hinweisen.49

Mit einer Fläche von min. 29,44 m² ist der Raum 12 der größte im erhal-tenen Teil des GAL MEŠEDI-Hauses (Abb. 3); aufgrund des rekonstruiertenRaumgefüges handelte es sich bei diesem wahrscheinlich um den für die älterenhethitischen Häuser typischen Versammlungsraum.50 Selbst wenn man eineBelegung von 2,5 Personen pro m² für diesen Raum als zu hoch anneh-

43 Gefäße zur Herstellung von Nahrung, aber auch Vorratsgefäße, Flaschen und große Kannenfehlen in diesen beiden Räumen.

44 Ünal 2005: 167–70; V. Müller-Karpe 2005: 171–4. Für die allgemeine Bedeutung alkoholi-scher Getränken in sozialen Zusammenhängen / Festen: Dietler 2006a.

45 Das Hohlfußgefäß, das aus hethitischer Standardware gefertigt wurde, ist hingegen alsMischgefäß anzusprechen (für Nutzung eines solchen Gefäßes in einer Brauerei: V. Müller-Karpe 2005: 174–80, Abb. 5, 6, 7, 8).

46 Hagenbuchner-Dresel 2002.47 Mielke 2006a.48 Albayrak, Solaki & Uhri 2008.49 Aufgrund der Verteilung der Keramik postuliert Bendall (2004), daß im Palast von Pylos

Feste in drei, räumlichen und sozialen Abstufungen stattfanden.50 Theoretisch könnte auch ein Raum über dem Keller im Norden als Versammlungsraum

gedient haben. Dagegen sprechen jedoch die Statik des Gebäudes, nach der die Räumeüber dem Keller wahrscheinlich die gleiche Aufteilung hatten, und die Entfernung zu dengelagerten Gefäßen.

198 Andreas Schachner

men muß,51 scheint dieses Zimmer zur Aufnahme von etwa zwei Dutzendstehenden Menschen geeignet. Wenn die Personen in dem Raum im Schneidersitzsitzen, könnte dieser rechnerisch bei einem Platzbedarf von 0,65 m² pro Personmaximal etwa 45 Menschen aufnehmen.52 Realistischer ist meiner Meinung nachjedoch, daß man bei einem Platzbedarf von ca. 75 cm – d. h. einer Schulterbreiteeines Erwachsenen53 – etwa 15–20 Personen im Schneidersitz sitzend entlangder Wände unterbringen könnte.54 In der Mitte des Raums wäre noch genugPlatz,55 um hier Dinge aufzustellen oder Tätigkeiten auszuüben. Der Raumerscheint so potentiell für Versammlungen einer mittelgroßen Gruppe geeignet.

Geht man davon aus, daß die Gefäßensemble in den Räumen 1/2 und 6für entsprechende Zusammenkünfte diente, müßten diese bis in Raum 12 nurüber eine kurze Strecke auf der gleichen Ebene transportiert worden sein. Setztman die Zahl der im Raum 6 gefundenen Gefäße (min. 75) in Relation zudem angenommenen Teilnehmern (max. 20), ergibt sich ein Verhältnis vonetwa 3–4:1. Nähme man an, daß jeder Teilnehmer zwei Schalen/kleine Teller fürverschiedene Speisen nutzte, wären genügend Gefäße übrig, um Speisen zwischenden Personen zu servieren sowie für eine Reserve (bei Bruch oder ähnlichem).

In der Aufteilung des Inventars auf zwei Räume spiegelt sich anhand derGefäßtypen auch eine funktionale Trennung; während die gestapelten Teller undSchalen im Raum 6 zur Darreichung und zum Verzehr dienten, wurden die imRaum 1/2 gefundenen wahrscheinlich für die zeremonielle Vorbereitung sowiefür die ritualisierte Darbietung verwendet. Die beiden besonderen Gefäße ausdem Raum 1/2 bildeten dabei mit großer Wahrscheinlichkeit den Mittelpunktder Rituale oder Feste.

Um aus der etwa 1,90 m große Stierkopfvase etwas ausgießen zu können,müßte diese in einem großen Gestell gestanden haben, das gekippt werdenkonnte; da von einer entsprechenden Konstruktion keine Spuren im Brandschutterhalten waren, wurde das Gefäß im Raum 12 wohl eher in einem Netz oder anSeilen an den Deckenbalken aufgehängt.56

51 Diesen Wert legt A. Gilibert (2011: 103) der Nutzung offener Areale in syro-hethitischenStädten zugrunde.

52 E. Neufert & P. Neufert 2002: 16.53 E. Neufert & P. Neufert 2002: 16; Die Länge der Wände beträgt abzüglich der rekonstru-

ierten Türen ca. 17 m.54 Die Nutzung vergleichbarer Räume (türk. oda) für Zusammenkünfte – in der Regel als

selamlık – ist bis in die Gegenwart in Anatolien belegt (Küçükerman 1973: 43–61, Abb. 28–9,31, 33, 37; Küçükerman 1992: 60–82). Obwohl diese kulturell, herleitungsgeschichtlich undfunktional einen anderen Hintergrund haben, sind sie aufgrund der Struktur der Bautenund der Größe der Räume den hethitischen vergleichbar; so hatte der Versammlungsraumdes Muhtars (Dorfvorsteher) von Alaca Höyük in den 1960iger Jahren mit 4,4 x 6 m (=26,4 m²) eine vergleichbare Größe (Brunner & Geering 1971: 207, Abb. 7).

55 Mindestens eine Fläche von 2–2,5 x 3–3,5 m = 6–10 m², d. h. bis zu einem Drittel desRaums.

56 Die Kipprichtung des Gefäßes war wahrscheinlich 90° zur Richtung der Deckenbalkengedreht, so daß die in der Mitte des Raums freie, langrechteckige Fläche ausgenutzt wurde.

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 199

Diese Rekonstruktion der Ereignisse beruht zugegebenermaßen zum Teil aufHypothesen; jedoch ist der grundsätzliche Gedanke, daß die Gefäßinventaredem Genuß von Speisen in einem besonderen sozialen Rahmen gedient haben,meiner Meinung nach vor allem wegen der beiden einmaligen Sondergefäßenahe liegend.57 Entsprechende Feste sind in der Regel mit performativen Akten(Ritualen) verknüpft, die im vorliegenden Fall wahrscheinlich im Zusammenhangmit dem Kult des Wettergottes standen, da sich ausschließlich Hinweise aufdiesen Gott fanden. Der GAL MEŠEDI als Hausherr spielte dabei wahrscheinlichdie zentrale Rolle.58

Überregionale Vergleiche belegen unabhängig von der jeweiligen religiösenBedeutung die soziale Funktion ritualisierter Feste, die durch das gemeinschaftli-che Erlebnis dem Aufbau oder der Festigung gesellschaftlicher Beziehungen undsozialer Netzwerke dienen;59 besondere Bedeutung haben sie in Gesellschaften,in denen soziale Hierarchien fragil sind, oder in solchen, die sich in einem Prozeßdes Wandels befinden.60 Gleichzeitig leisten sie einen wesentlichen Beitrag zurIdentitätsbildung, fördern den Zusammenhalt einer Gruppe und stärken diesoziale Stellung des Gastgebers/Ritualherren, indem sie ihm die Möglichkeitbieten, sich zu inszenieren und seine Position in der Gesellschaft horizontal odervertikal zu definieren.61

In der hethitischen Kulturgeschichte gibt es nur wenige Hinweise auf dassoziale Umfeld, in dem sich die Würdenträger bewegten. Unter der Prämisse,daß man bei Rechtsgeschäften seines Gleichen als Partner oder Zeuge wählt,vermitteln die Zeugenlisten der Landschenkungsurkunden, in denen stets ähnlichhochrangige Personen genannt werden,62 einen Eindruck des sozialen Umfeldesdes GAL MEŠEDI. Auch wenn wir den Namen des Amtsträgers, der das Hausnutzte, nicht rekonstruieren können, wird durch die Titel namentlich ebenfallsnicht identifizierbarer Würdenträger in der Zeugenliste eines Verkaufsdokumentsaus dem Gebäude und durch den in dem Brief an den GAL MEŠEDI alsAbsender genannten Obersten der Palastbediensteten (GAL DUMUmeš.E.GAL)die Einbindung des Nutzers des Hauses in die hethitische Elite greifbar.63 Man

57 Zur Erkennbarkeit von Festen im archäologischen Befund und der Bedeutung von Gefäßen:Benz & Gramsch 2006: 427–8.

58 Für die Funktion des GAL MEŠEDI bei Kulthandlungen: Bin-Nun 1973: 6–7, 24–5; Beal1992: 341–2.

59 Der Begriff „Fest“ wird parallel zum englischen Terminus „feasting“ verwendet. Dieses auchfür Altanatolien zentrale soziale Verhalten wurde in einer breiten anthropologischen undarchäologischen Literatur beschrieben: Dietler 2001; Dietler 2006b: 542–5; Dietler 2011:179–94 (allgemein); Halstead & Barrett 2004 (Ägäis); Benz & Gramsch 2006 (VordererOrient), Hutter 2008 (für allgemeine Überlegungen zum hethitischen Kulturraum).

60 Benz & Gramsch 2006: 418, 425–6.61 Benz & Gramsch 2006: 427; Dietler 2006b: 545–51; mit Blick auf die hethitische Gesellschaft

kann man vermuten, daß es sich bei den Festen (allgemein Hutter 2008), auf die die Befundeim Haus des GAL MEŠEDI hinweisen, um „machtgebende Feste“ nach Dietler handelte.

62 Rüster & Wilhelm 2012: 51–2. Die Menge der Personen in diesen Listen deckt sich mit dervermuteten Teilnehmerzahl an den angenommenen Festen im Haus des GAL MEŠEDI.

200 Andreas Schachner

kann vermuten, daß sich die Feste, auf die die Keramikensembles hinweisen,in diesem gesellschaftlichen Rahmen abspielten,64 ohne daß die eigentlichenHandlungen und Geschehnisse zu rekonstruieren wären.65

Entsprechende, strukturell vergleichbare Feste können anhand der Beispieleaus İnandıktepe und vom Mittleren Plateau über einen langen Zeitraum belegtwerden.66 Dabei werden an den Funden jedoch Veränderungen der sozialenWirkung erkennbar: Die Bilder auf der Vase von İnandıktepe verdeutlichendurch die Abbildung des Königs dessen in der 2. Hälfte des 16. Jhs. v. Chr.neue Stellung. Die Darstellung des Königs vor einem Publikum, das die Vase imZusammenhang mit den Ritualen sah, hatte den Effekt, daß für die Betrachterein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Ritualen, dem König und einem– uns unbekannten – ideologischen Hintergrund entstand. Die im 16. Jh. v. Chr.neue Darstellung des Königs hatte damals eine wichtige Funktion zur Schaffungeiner gemeinsamen, auf den Herrscher bezogenen Identität und Ideologie.67

Diese Funktion war in der Zeit des Ensembles vom Mittleren Plateau (d. h.im 14. oder frühen 13. Jh. v. Chr.) und in dem sozialen Umfeld, das die Gefäßenutzte, nicht mehr notwendig;68 weshalb man in der Großreichszeit auf entspre-chende Bilder auf Vasen dieses Typs und dieser Funktion verzichten konnte; diereligiöse Bedeutung der Gefäße und der mit diesen ausgeführten Rituale warenhingegen weiter Teil der vermittelten Inhalte. Parallel zur Langlebigkeit religiöserTraditionen nutzte man offenbar über lange Zeit kaum veränderte Mechanismenzur Identitätsbildung und Festigung sozialer Beziehungen, unabhängig davon,ob es sich um rurale oder urbane Eliten handelte.

Literatur

Albayrak, Asuman, Ülkü M. Solaki & Ahmet Uhri (2008). Deneysel bir arkeolojiçalışması olarak Hitit mutfağı. Istanbul: Metro Kültür Yayınlar.

Beal, Richard H. (1992). The Organisation of the Hittite Military. Texte der Hethiter20. Heidelberg: Winter.

64 Mithin hätte das Inventar aus dem GAL MEŠEDI-Haus für Feste gleichberechtigter Elitengedient; dies entspräche der ersten Theorie nach Benz & Gramsch (2006: 418, 431–2).

65 Eine Aussage, welche Formen von Festen – nach der Klassifikation von Benz & Gramsch(2006: 421–6) – mit diesem Keramikinvertar durchgeführt wurden, ist nicht möglich.

66 Im Raum 27 des Tempels des Wettergottes von Sarissa wurde ein dem Inventar des Raums6 des GAL MEŠEDI-Hauses typologisch vergleichbares, jedoch deutlich umfangreicheresGefäßlager ausgegraben (A. Müller-Karpe u. a. 1998: 112), das aufgrund der Zerstörungdes Gebäudes spätestens in die frühe 2. Hälfte des 14. Jhs. v. Chr. datiert (A. Müller-Karpe2003: 386–88). Auch wenn hier die besonderen Gefäße fehlen, weist dieser Befund allgemeinauf Feste mit Bewirtung in den Tempeln hin. Dabei wird aufgrund der Zusammenset-zung der Inventare deutlich, daß es offenbar unterschiedliche Feste mit verschiedenenRitualhandlungen gab.

67 Schachner 2012: 136.68 Zum Wandel der hethitischen Kunst als Mittel sozialer Kommunikation, vgl. Schachner

2012.

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 201

Bendall, Lisa (2004). „Fit for a King? Hierachy, Exclusion, Aspiration and Desire inthe Social Structure of Mycenaean Banqueting“. In: Food, Cuisine and Society inPrehistoric Greece. Hrsg. von Paul Halstead & John C. Barrett. Oxford: Oxbow,105–35.

Benz, Marion & Alexander Gramsch (2006). „Zur sozio-politischen Bedeutung vonFesten. Eine Einführung anhand von Beispielen aus dem Alten Orient und Europa“.In: Ethnologisch-Archäologische Zeitschrift 47, 417–37.

Bin-Nun, Shoshana R. (1973). „The Offıces of GAL MEŠEDI and tuḫkanti in theHittite Kingdom“. In: Revue hittite et asianique 31, 5–25.

Brunner, Hans-Ulrich & Mathias Geering (1971). „Dorfanlage und Hausbau“. In:Alacahöyük. Ethnographische Skizzen eines anatolischen Dorfs. Hrsg. von Berni-sches Historisches Museum. Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums 47/48,1967–1968. Bern: Bernisches Historisches Museum, 191–390.

Dietler, Michael (2001). „Theorizing the Feast. Rituals of Consumption, CommensalPolitics and Power in African Contexts“. In: Feasts. Archaeological and EthnographicPerspectives on Food, Politics and Power. Hrsg. von Michael Dietler & Brian Hayden.Washington: Smithsonian Institution Press, 65–114.

– (2006a). „Alcohol: Anthropologcial/Archaeological Perspectives“. In: Annual Reviewof Anthropology 35, 229–49.

– (2006b). „Feasting und kommensale Politik in der Eisenzeit Europas. Theoreti-sche Überlegungen und empirische Fallstudien“. In: Ethnologisch-ArchäologischeZeitschrift 47, 541–68.

– (2011). „Feasting and Fasting“. In: The Oxford Handbook of the Archaeology ofRitual & Religion. Hrsg. von Timothy Insoll. Oxford: Oxford University Press,179–94.

Gilibert, Alessandra (2011). Syro-Hittite Monumental Art and the Archaeology ofPerformance. The Stone Reliefs at Carchemish and Zincirli in the Earlier FirstMillennium BCE. Berlin: de Gruyter.

Güterbock, Hans Gustav & Theo van den Hout (1991). The Hittite Instructions forthe Royal Bodyguard. Assyriological Studies 24. Chicago: Oriental Institute of theUniversity of Chicago.

Hagenbuchner-Dresel, Albertine (2002). Maßangaben bei hethitischen Backwaren.Dresdner Beiträge zur Hethitologie 1. Dresden: TU Dresden.

Halstead, Paul & John C. Barrett (2004). Food, Cuisine and Society in PrehistoricGreece. Oxford: Oxbow.

Hutter, Manfred (2008). „Die Interdependenz von Festen und Gesellschaft bei denHethitern“. In: Fest und Eid. Instrumente der Herrschaftssicherung im Alten Orient,Kulturelle und sprachliche Kontakte. Hrsg. von Doris Prechel. Würzburg: Ergon,7387.

Küçükerman, Önder (1973). Anadolu’daki Geleneksel Türk Evinde Mekan Organiza-syonu açısından Odalar. Istanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.

– (1992). Das Alttürkische Wohnhaus auf der Suche nach der räumlichen Identität.Istanbul: Türkischer Touring- und Automobil Club.

Mielke, Dirk Paul (2006a). Kuşaklı-Sarissa. Bd. 2: Die Keramik vom Westhang. Rahden:Leidorf.

– (2006b). „İnandıktepe und Sarissa. Ein Beitrag zur Datierung althethitischer Fund-komplexe“. In: Strukturierung und Datierung in der hethitischen Archäologie. Hrsg.

202 Andreas Schachner

von Dirk Paul Mielke, Ulf-Dietrich Schoop & Jürgen Seeher. Byzas 4. Istanbul: EgeYayınları, 251–76.

Mielke, Dirk Paul (2009). „Alte Paradigmen und neue Erkenntnisse zur hethitischenHolz-Lehmziegel-Architektur“. In: Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien.Hrsg. von Martin Bachmann. Byzas 9. Istanbul: Ege Yayınları, 81–107.

Müller-Karpe, Andreas (1988). Hethitische Töpferei der Oberstadt von Ḫattuša. EinBeitrag zur Kenntnis spät-großreichzeitlicher Keramik und Töpferbetriebe unterZugrundelegung der Grabungsergebnisse von 1978–82 in Boğazköy. Marburg: Hit-zeroth.

Müller-Karpe, Andreas u. a. (1998). „Untersuchungen in Kuşaklı“. In: Mitteilungender Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin 130, 93–174.

Müller-Karpe, Andreas (2003). „Remarks on Central Anatolian Chronology of theMiddle Hittite Period“. In: The Synchronisation of Civilisations in the EasternMediterranean in the Second Millennium B.C. Hrsg. von Manfred Bietak. Wien:Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 383–94.

Müller-Karpe, Vuslat (2005). „Bier und Bierproduktion in Anatolien zur Bronzezeit“.In: Das Schiff von Uluburun. Welthandel vor 3000 Jahren. Hrsg. von Ünsal Yalçın.Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 171–84.

Naumann, Rudolf (1971). Architektur Kleinasiens von den Anfängen bis zum Endeder hethitischen Zeit. 2. Aufl. Tübingen: Wasmuth.

Neufert, Ernst & Peter Neufert (2002). Architects’ Data. Oxford: Blackwell.Neve, Peter (1979). „Zur Entwicklung des hethitischen Wohnungsbaus in Boğazköy-

Ḫattuša unter besonderer Berücksichtigung der in der Altstadt/Unterstadt erzieltenGrabungsergebnisse“. In: Wohnungsbau im Altertum. Bericht über ein Kolloqiumveranstaltet vom Architektur-Referat des Dt. Archäolog. Inst. mit Unterstützungder Stiftung Volkswagenwerk in Berlin vom 21.11. bis 23.11.1978. Diskussionen zurarchäologischen Bauforschung 3. Berlin: Wasmuth, 47–61.

– (1999). Die Oberstadt von Ḫattuša. Bd. 1: Das zentrale Tempelviertel. Boğazköy-Ḫattuša, Ergebnisse der Ausgrabungen 16. Berlin: Mann.

Özgüç, Tahsin (1988). İnandıktepe: eski Hitit çağında önemli bir kült merkezi. Ankara:Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Parzinger, Hermann & Rosa Sanz Serrano (1992). Die Oberstadt von Ḫattuša. Hethiti-sche Keramik aus dem zentralen Tempelviertel. Funde aus den Grabungen 1982–1987.Boğazköy-Ḫattuša, Ergebnisse der Ausgrabungen 15. Berlin: Mann.

Pfälzner, Peter (2001). Haus und Haushalt. Wohnformen des dritten Jahrtausends vorChristus in Nordmesopotamien. Damaszener Forschungen 9. Mainz: von Zabern.

Rüster, Christel & Gernot Wilhelm (2012). Landschenkungsurkunden hethitischerKönige. Studien zu den Boğazköy-Texten, Beiheft 4. Wiesbaden: Harrassowitz.

Schachner, Andreas (1999). Von der Rundhütte zum Kaufmannshaus. KulturhistorischeUntersuchungen zur Entwicklung prähistorischer Wohnhäuser in Zentral-, Ost- undSüdostanatolien. BAR International series 807. Oxford: Archaeopress.

– (2006). „Auf welchen Fundamenten? Überlegungen zum Stand der Erforschung derhethitischen Architektur“. In: Strukturierung und Datierung in der hethitischenArchäologie. Voraussetzungen, Probleme, neue Ansätze. Internationaler Workshop,Istanbul, 26–27. November 2004. Hrsg. von Dirk Paul Mielke, Jürgen Seeher &Ulf-Dietrich Schoop. Byzas 4. Istanbul: Ege Yayınları, 149–66.

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 203

– (2007). „Die Ausgrabungen in Boğazköy-Ḫattuša 2006“. In: Archäologischer Anzeiger2007/1, 67–93.

– (2008). „Die Ausgrabungen in Boğazköy-Ḫattuša 2007“. In: Archäologischer Anzeiger2008/1, 113–61.

– (2009a). „Das 16. Jahrhundert v. Chr. Eine Zeitenwende im hethitischen Zentral-anatolien“. In: Istanbuler Mitteilungen 59, 9–34.

– (2009b). „Die Ausgrabungen in Boğazköy-Ḫattuša 2008“. In: Archäologischer An-zeiger 2009/1, 21–72.

– (2010). „Die Ausgrabungen in Boğazköy-Ḫattuša 2009“. In: Archäologischer Anzeiger2010/1, 161–221.

– (2011). Hattuscha. Auf der Suche nach dem sagenhaften Großreich der Hethiter.München: Beck.

– (2012). „Gedanken zur Datierung, Entwicklung und Funktion der hethitischenKunst“. In: Altorientalische Forschungen 39, 130–66.

Schachner, Andreas u. a. (in Vorbereitung). Ausgrabungen in der westlichen Oberstadtvon Ḫattuša. Bd. 2: Das Haus des GAL MEŠEDI auf dem Mittleren Plateau zwischenSarıkale und Yenicekale. Boğazköy-Ḫattuša, Ergebnisse der Ausgrabungen.

Seeher, Jürgen (2006). „Die Ausgrabungen in Boğazköy-Ḫattuša 2005“. In: Archäolo-gischer Anzeiger 2006/1, 171–87.

Trigger, Bruce (1990). „Monumental Architecture: A Thermodynamic Explanation ofSymbolic Behaviour“. In: World Archaeology 22, 119–32.

Ünal, Ahmet (2005). „Bier im Alltagsleben und im Kult der altanatolischen Völker“.In: Das Schiff von Uluburun. Welthandel vor 3000 Jahren. Hrsg. von Ünsal Yalçın.Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 167–70.

Wilhelm, Gernot (2005). „Zur Datierung der älteren Landschenkungsurkunden“. In:Altorientalische Forschungen 32, 272–79.

– (2013). „Texts and Royal Seals of the Middle Hittite Period from the »House of theChief of the Guards« at Ḫattuša“. In: Beyond Hatti. A Tribute to Gary Beckman.Hrsg. von Billie Jean Collins & Piotr Michalowski. Atlanta: Lockwood Press, 343–54.

Yıldırım, Tayfun (2009). „Hüseyindede: a Settlement in Northern Central Anatolia –Contributions to old Hittite Art“. In: Central-North Anatolia in the Hittite Period –New Perspectives in Light of Recent Research. Hrsg. von Franca Pecchioli Daddi,Giulia Torri & Carlo Corti. Studi Asiana 5. Roma: Herder, 235–46.

204 Andreas Schachner

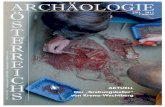

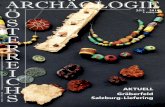

Abb. 1: Ausgrabungen auf dem Mittleren Plateau: im Vordergrund das GALMEŠEDI-Haus, rechts im Bild Sarıkale, im Hintergrund die Grabungenim Tal vor Sarıkale und die Ebene des Budaközü; nach rechts setzt sichder Weg zum zentralen Tempelviertel fort.

Abb. 2: Luftbild des GAL MEŠEDI-Hauses; der linke, westliche Teil des Hausesist durch eine byzantinische Überbauung stark gestört.

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 205

Abb. 3: Rekonstruierter, schematischer Plan des GAL MEŠEDI-Hauses; dieModifizierung der Räume 1/2 in der Südostecke ist nicht dargestellt.

206 Andreas Schachner

Abb. 4: a) schematische Darstellung der Aufteilung der funktional zusammen-gehörenden Raummodule im GAL MEŠEDI-Haus; b) schematischeDarstellung der Höhenunterschiede im GAL MEŠEDI-Haus (dunkel-grau = Erdgeschoß, hellgrau = Kellergeschoß).

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 207

Abb. 5: Der Quadratgebäude-Horizont im Tal westlich vor Sarıkale.

208 Andreas Schachner

Abb. 6: Die potentielle Bebauung der Oberstadt von Ḫattuša im 15./14. Jh.v. Chr.

Zu Hause beim GAL MEŠEDI in Ḫattuša 209

Abb. 7: Die Inventare der Räume 1/2 und 6 des GAL MEŠEDI-Hauses.