Vom gwelbta Hus. Archäologische Forschungen beim sog. Veltliner Hüsli

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Vom gwelbta Hus. Archäologische Forschungen beim sog. Veltliner Hüsli

ARCHÄOLOGIEÖ S T E R R E I C H S

23/1 20121. Halbjahr

€ 8,

20 –

CH

F 13

,50

Zula

ssun

gsnu

mm

er: 0

2Z03

2910

M –

Ver

lags

post

amt A

-119

0 W

ien

– P.

b.b.

AKTUELLDer „Grabungskeller“

von Krems-Wachtberg

Archäologie Österreichs

Redaktionsteam: Ulrike Schuh, Mag. Viktoria Pacher, Mag. Sandra Sabeditsch Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien E-Mail: [email protected]

Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller und Verleger:Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, (c/o) Institut für Ur- und Frühgeschichte,Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, Tel: (+43) 02/4277 40477, Fax: (+43) 01/4277 9404E-Mail: [email protected]; Homepage: www.oeguf.ac.atSchriftleitung: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-LeebLektorat: Ulrike Schuh, Mag. Viktoria Pacher, Mag. Sandra Sabeditsch, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-LeebSatz & Layout: Mag. Sandra Sabeditsch, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-LeebGraphische Bearbeitung & Scans: Ulrike Schuh, Mag. Viktoria Pacher, Mag. Sandra SabeditschFinanzielles Management: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Mag. Dr. Martin KrennEditorial Board: Dir. Dr. Wolfgang David, Mag. Dr. Karina Grömer, HR Dir. Dr. Anton Kern, Mag. Dr. Martin Krenn,Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Prof. Dr. Annaluisa Pedrotti, OR Dr. Marianne Pollak, Dir. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.,ao. Univ.-Prof. Dr. Otto H. UrbanWissenschaftliche Beratung: Ausschuss der ÖGUFDruck: Druckwerk Krems GmbH, Karl-Eybl-Gasse 1, A-3504 Krems/SteinTitelbild: Freilegung der paläolithischen Zwillingsbestattung vom Wachtberg in Krems/Donau (Quelle: PK/ÖAW). Die AutorInnen sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich!

ISSN-Nr. 1018-1857

Gedruckt mit der Unterstützung der Kulturabteilung des Amtes der Burgenländischen undNiederösterreichischen Landesregierung sowie des Magistrats der Stadt Wien, MA 7 Kultur

EDIT

OR

IAL

IMP

RES

SUM

Geschätzte Leserinnen und Leser!

Die Zeitschrift Archäologie Österreichs bietet Ihnen in der vorliegenden Ausgabe wiederum umfangreiche Einblicke in aktuelle Forschungsergebnisse aus unterschiedlichsten Bereichen der Archäologie.Das Forschungsteam um Christine Neugebauer-Maresch hat in den letzten Jahren mehrmals mit sensatio-nellen Entdeckungen für großes Medienecho gesorgt. Im Aktuellen Thema beleuchtet es v. a. die außer-gewöhnlichen Rahmenbedingungen der Grabung und gibt einen kurzen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand in Krems-Wachtberg.Ungewöhnlich waren auch die äußeren Umstände bei den archäologischen Untersuchungen am Veltliner Hüsli in Vorarlberg – sind diese Baureste doch kurz nach Abschluss der Arbeiten wiederum im Silvretta-Stausee versunken. Mit dem Michelberg steht seit dem Jahr 2010 ein bemerkenswerter Ort im Zentrum der Grabungen der NÖ Landesarchäologie, der bereits in der Frühbronzezeit mit einer Wallanlage befestigt war. In späterer Zeit erlangte das Areal besonders als Wallfahrtsort Bedeutung. Als Zeichen von Religiosität könnte möglicherweise auch ein einzigartiges Tonmodell aus dem reichen Fundmaterial der Burg Grafendorf gewertet werden. Dass in der Archäologie auch auf den ersten Blick unspektakuläre Funde für bemerkens-werte Erkenntnisse sorgen können, zeigt das Grab einer Metallverarbeiterin aus dem bronzezeitlichen Gräberfeld von Geitzendorf. Wie schwierig oft die Unterscheidung zwischen „Artefakt“ und „Geofakt“ sein kann, wird in einem Beitrag zu den Konkretionen der Paläolithstation Langmannersdorf deutlich.Auf dem Gebiet der archäologischen Grabungsdokumentation wurden in jüngster Zeit zahlreiche techno-logische Neuerungen entwickelt. Zwei Beiträge der aktuellen Ausgabe widmen sich der Optimierung der Fotodokumentation, wie etwa der Einsatz von Drohnen am Beispiel aus Feldkirch oder jener eines eigens entwickelten Fotokranes und von Stativen am Kleinen Anzingerberg in Niederösterreich.In der Rubrik Museum Intern wird die Neugestaltung der Jungsteinzeit-Sammlung im Krahuletz-Museum Eggenburg vorgestellt. Beiträge zur Forschung im Ausland bringen einerseits montanarchäologische Grundlagenforschung im benachbarten Südtirol nahe und führen uns andererseits ins etwas entferntere Griechenland, wo sich ein neues Projekt der Erforschung der antiken Stadt Pheneos widmet.In den letzten Monaten musste die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte von mehreren langjährigen Mitgliedern für immer Abschied nehmen. Die ÖGUF wird allen Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren!

Wien, im Mai 2012 Viktoria Pacher, Sandra Sabeditsch und Ulrike Schuh

Archäologie Österreichs 23/1, 2012 1

DAS AKTUELLE THEMADer „Grabungskeller“ vom Wachtberg in Krems. Ein Unikat für die ForschungChristine Neugebauer-Maresch, Thomas Einwögerer, Ulrich Simon und Marc Händel 2–7

NEWSEin markomannenkriegzeitlicher Brandhorizont aus dem Munizipium Flavia SolvaChristoph Hinker 8–10

Der Einsatz von UAVs zur Dokumentation archäologischer FlächenOliver Reuß und Karsten Wink 10–12

IFaTa, DASV und ASVÖ 2011Martin Gamon und Dominik Hagmann 13

FORUMKugeln – Knollen – Konkretionen. Die Gebilde der paläolithischen Freilandstation Langmannersdorf an der Perschling, Niederösterreich Sandra Umgeher-Mayer 14–16

Der Einsatz neuer Dokumentationsmethoden auf dem Kleinen Anzingerberg. Ein ErfahrungsberichtAlexandra Krenn-Leeb, Jakob Maurer und Ronny Weßling 17–26

Das Grab einer Metallverarbeiterin aus dem Aunjetitzer Gräberfeld von Geitzendorf,Niederösterreich. Muss die Rolle der Frau in der frühen Bronzezeit neu überdacht werden?Ernst Lauermann 27–29

Eine neue Fundstelle mit ungewöhnlichem Befund aus Salzburg-MaxglanPeter Höglinger 30–33

Die Burg auf dem Felsen. Ein Burgmodell aus der Burg Grafendorf bei Stockerau, NiederösterreichRonald Salzer 34–36

Vom „gwelbta Hus“. Archäologische Forschungen beim sog. Veltliner HüsliThomas Reitmeier und Christoph Walser 37–42

Der Michelberg und seine Kirchen. Archäologische Grabungen der NÖ Landesarchäologie 2010/2011 (Vorbericht)Ernst Lauermann, Elisabeth Rammer und Norbert Weigl 43–50

MUSEUM INTERNVom Waldmenschen zum Ackerbauern.Die Neuaufstellung der Jungsteinzeit-Sammlung im Krahuletz-Museum EggenburgFranz Pieler und Johannes M. Tuzar 51–53

FORSCHUNG IM AUSLANDGeschichte und Technik des Montanwesens am Schneeberg/Moos in Passeier. Montan- archäologische Grundlagenforschungen zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bergbaugeschichte Südtirols – ein Forschungsprojekt des Südtiroler Bergbaumuseums Claus-Stephan Holdermann 54–56

Die erste Feldkampagne des griechisch-österreichischen Projekts „Archaia Pheneos“ Manfred Lehner 57–59

NACHRUFIn memoriam Bernhard HahnelAlexandra Krenn-Leeb 60–63

Archäologie Österreichs 23/1 20121. Halbjahr

INH

ALT

Archäologie Österreichs 23/1, 2012 37

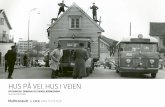

Vom „gwelbta Hus“Archäologische Forschungen beim sog. Veltliner Hüsli

Thomas Reitmaier und Christoph Walser

Die Abteilung Ur- und Frühgeschichte der Uni-versität Zürich widmet sich im Rahmen eines breit angelegten Forschungsprojektes „Rückwe-ge“ mit verschiedensten Partnern der bislang archäologisch weitgehend unbekannten Silvret-tagruppe zwischen dem schweizerischen Unter-engadin und dem österreichischen Paznaun bzw. Montafon.Diese „Region am Rande“ war bis vor kurzem wohl vorwiegend als einzigartige Naturland-schaft, attraktives Wander- und Bergsteigerpa-radies mit Hochalpenstraße sowie als ausge-dehntes Skigebiet bekannt. Der Charakter dieses scheinbar unberührten Gebirges trügt allerdings: Es handelt sich um eine seit Jahrtausenden von Mensch und Tier geformte Kulturlandschaft mit teilweise einzigartigen Bodendenkmälern aus den letzten 11.000 Jahren. Bereits 2007 wurden im Bereich der Bieler Höhe (ca. 2.000 m ü. M.)

– dem Übergang zwischen dem obersten Paz-naun und dem Montafon – durch umfangreiche Prospektionsarbeiten verschiedene Fundstellen von der Frühbronzezeit bis in jüngste Epochen entdeckt und teilweise ausgegraben, die eine wiederholte Überquerung der umliegenden, mitunter vergletscherten Pässe und eine inten-sive Nutzung der ausgedehnten und lange Zeit begehrten Hochweidegebiete aufzeigen.Rasch weckte dabei auch das sogenannte „Velt-liner Hüsli“ Interesse, das seit mehreren Jahr-zehnten im Silvrettasee versunken, jedoch auf alten Landkarten und frühen Fotografien noch als wichtiger Zeuge des transalpinen Handels (u. a. Via Valtellina)1 dokumentiert ist (Abb. 1–2). Nach Hinweisen von verschiedener Seite auf die von 2009 bis 2011 stattfindende Sanierung der Stauseemauer durch die Vorarlberger Illwerke und die damit einhergehenden Pegelabsenkun-gen konnte 2009 Lage und Zustand des Denk-mals erfasst werden. In den beiden darauf fol-genden Jahren konnte das Gebäude schließlich genauer archäologisch untersucht und doku-mentiert werden. Die Ergebnisse der beiden Grabungskampagnen im Verbund mit den spär-lichen schriftlichen Überlieferungen sollen an dieser Stelle nun vorgestellt werden.

Abb. 1: Die Bieler Höhe und das Veltliner Hüsli auf einer Karte von 1898 (Quelle: ZB Zürich, Kartensammlung).

1 Tiefenthaler 2010, 4.

38 Archäologie Österreichs 23/1, 2012

Chronik des Verschwindens

Über das Veltliner Hüsli sind wir durch verschie-dene schriftliche, sich mitunter sehr ähnelnde Quellen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in einfacher Form unterrichtet. Sie charakterisieren das fest gemauerte Bauwerk regelhaft als ein-faches Rast-, Wirts- und Zollhaus in Verbindung mit dem intensiven Warenverkehr, insbesonde-re dem Viehhandel und Weintransport aus dem Veltlin über die nahen Silvrettapässe. So schreibt Johann Baptista Catani2 über seine Reise durchs Vermunt im Jahr 1780: „In diesem Ochsenthal ist eine schöne, nun aber der Baufälligkeit überlas-sene, sonst gewölbte und mit Blatten von Schie-fersteinen gedeckte Hütte“. Dass die Unterkunft im 18./19. Jahrhundert ihre Funktion also schon verloren hatte, bestätigt auch Ludwig Steub3, der die Gegend 1843 besucht hat: „Nicht weit von der Galthütte [auf der Bieler Höhe], schon auf

tirolischem Boden, öffnet sich zur rechten Hand in der Tiefe ein Tal, das im hintersten Winkel an Gletschern und Schneefeldern seinen Anfang nimmt, dann aber fächerartig zu geräumiger Weite sich ausdehnt. Die flache Sohle des Tales ist breiter Gries, daneben ein grüner Streifen Alpen-weide. […] ganz hinten aber in der Ecke der Eis-berge finden sich eingestürzte Mauern und Ge-wölbe eines steinernen Wirtshauses, das einige der ältesten Männer der Gegend noch aufrecht stehend und ganz unversehrt gekannt haben wollen. Dies Gebäude soll vor langen Zeiten von den Engadinern erbaut und in seiner Umgebung, am vierzehnten September, ein großer Viehmarkt gehalten worden sein. Auch wollen etliche noch eine Jahrzahl auf der Mauer lesen, und so viel sei ganz gewiß, daß man vor etlichen Jahren dort Wagenschienen gefunden.“ Sepp Bodlak4 berich-tet, dass beim Veltliner Hüsli außerdem einst eine Steinplatte mit dem Bündner Wappen – ein Steinbock – und der Inschrift „Stainsperger Grundt und Poden 1576“ lag.Des Weiteren erzählt auch der Wanderer und Bergpionier Johann Jakob Weilenmann5 von den früheren Zeiten auf der Bieler Höhe, als er 1865 mit dem Piz Buin Vorarlbergs höchsten Gipfel erstmals erfolgreich bestiegen hatte: „Pöll und er [ein Hirte] sind nicht ganz einig, wo da unten auf dem Talboden einst das Wirtshaus und wo die Branntweinhütte gestanden. Nur dessen ist jener sicher, dass akkurat dort, wo die Kuah gäht, nahe dem immer mehr vom Weideland wegfressenden Strome, der Tanzboden war. Damals, als noch die grossen Viehmärkte hier abgehalten wurden, mögen wilde ländliche Orgien hier gefeiert wor-den sein.“Die genaueste Darstellung vom „gwelbta Hus“, wie es die Galtürer auch nannten, hat Walther Flaig in seinem Silvrettabuch vor allem durch die Dokumentation der Ruine durch Leo Krasser im Jahr 1938 hinterlassen, kurz bevor das Objekt in den Fluten des Stausees verschwinden sollte.6 So stand 1840 noch das ganze Geschoß, ja 1866 seien noch schöne „Wandgemälde“ zu sehen gewesen, Gewinde mit Blumen und Früchten – wohl die für das Engadin typischen Sgraffito-Malereien. Die Südwestecke der aus dem anste-henden Hornblendegneis gebauten Ruine ist 1938 mit stattlichen 3,20 m noch die höchste; die Nordwestecke ist immerhin 2,60 m hoch. Krasser vermutet, dass der kleinere nördliche Raum (mit Eingang) in der Nordostecke eine Feuerstelle besaß, während der anschließende Raum zum Aufenthalt und Nächtigen diente. Das Hüsli hatte nur Erdgeschoß, das von einem Sat-

Abb. 2: Das Veltliner Hüsli mit den Inschriftensteinen vor der Flutung durch den Silvrettasee, 1930er Jahre (Quelle: Zurkirchen 1974).

2 Der Sammler 1781, 52.3 Steub 1996, 45–46.

4 Flaig 1940, 157.5 Weilenmann 1989, 52.6 Flaig 1940, 155–156.

Archäologie Österreichs 23/1, 2012 39

tel-, nicht Pultdach überdeckt war. Krasser zeich-nete auch die beiden noch vorhandenen In-schriftensteine, von denen sich jener mit der Aufschrift „Stainsperger Grundt und Poden“ heu-te im Alpinarium Galtür befindet.

Aufgetaucht!

Die erste Grabungskampagne7 konnte, bei spät-winterlichen Verhältnissen, in der Zeit vom 22. bis 26. Mai 2010 durchgeführt werden.8 Entgegen der anfänglichen Vermutung, dass die Fluten des Silvrettasees das Denkmal weitgehend zerstört hätten, haben die Ausgrabungen äußerst wert-volle Informationen zum ausgezeichnet erhalte-nen Gebäude geliefert. Seine Lage auf einer vor Steinschlag und Lawinen gut geschützten, zu dieser Jahreszeit bereits eis- und schneefreien Terrasse wenig oberhalb der Ill bzw. des ehema-ligen Rieds an der verkehrstechnisch wichtigen

Verzweigung Bieler Höhe – Ochsental – Kloster-tal lässt auf eine sorgsame und gut geplante Wahl des Platzes schließen (Abb. 3). Mächtige Ablagerungen aus Sand (mit modernen Fische-reigeräten) und Versturzsteinen haben das Veltliner Hüsli seit dem Untergang im See unter beinahe 1 m Sediment begraben, gleichzeitig jedoch die noch erhaltenen Strukturen und Mauern gut konserviert (Abb. 4). Nach Entfernen der oberflächigen, ca. 0,25–0,35 m hohen Ver-sturzschicht bzw. der Seesedimente konnte das Gebäude zur Gänze erfasst werden (Abb. 5). Das Haus weist einen annähernd Nord-Süd orientier-ten, langrechteckigen Grundriss auf (Abb. 6). An seiner Schmalseite misst es ca. 4 m, an der Längs-seite ca. 8 m. Das einschalige, mitunter vermör-telte Mauerwerk mit einer Stärke von etwa 0,6–0,65 m wurde aus plattigen, kantig gebro-chenen Steinen lokaler Provenienz errichtet.Die Einschätzung Krassers (1938), dass es sich um einen eingeschoßigen, zweiräumigen Bau handelte, konnte nach Anlegen eines ersten, quer zur Gebäudeachse verlaufenden Sondier-schnittes mit Ausnahme der postulierten Grö-ßenverhältnisse der beiden Räume9 weitestge-hend bestätigt werden.Im vorderen, nördlichen Raum (Raum 01) wurde in der Südostecke eine gemauerte, direkt auf dem anstehenden Fels angelegte Feuerstelle freigelegt (Abb. 7). Unweit von diesem Befund fand sich auch ein vorindustrielles Feuerzeug, bestehend aus einem eisernen Feuerstahl und dem dazugehörigen Feuerschlagstein. Beson-ders bemerkenswert und unerwartet war der Bodenaufbau des Raumes, da sich ein bis zu 30 cm mächtiges, nur partiell ergrabenes Kultur-schichtpaket, bestehend vor allem aus Brand-, Holzkohle-, Holz- und Ascheresten, mit mehre-ren Bodenniveaus erhalten hat. Anzunehmen ist demnach, dass die Feuerstelle über die Jahrhun-derte regelhaft ausgeräumt und dieser Abfall im Hausinneren „planiert“ wurde, unterbrochen lediglich durch wenige estrichartige Böden.Da 2010 nicht alle Fragestellungen restlos geklärt werden konnten, gerade was die Struktur und die Befundsituation im südlichen Raum (Raum 02) betreffen, fanden in der Zeit vom 16. bis 18. Mai 2011 weitere Grabungsarbeiten statt.10 Der im Vorjahr angelegte Schnitt wurde um ca. 1,2 m nach Süden erweitert. Dabei konnte die Innen-

Abb. 3: Veltliner Hüsli: Ausgrabung auf der vorspringenden, gut geschützten Terrasse oberhalb der Ill, Mai 2010 (Quelle: Th. Reitmaier/Universität Zürich).

Abb. 4: Veltliner Hüsli: Freigelegte Südwestecke, Mai 2010 (Quelle: Th. Reit-maier/Universität Zürich).

7 Die archäologischen Ausgrabungen wurden von der Fa. CONTEXT OG (A-6179 Ranggen, Außerdorf 16) unter der technischen Leitung von Ch. Walser durchgeführt.8 An dieser Stelle sei auch nochmals der Vorarlberger Illwerke AG und allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit gedankt!9 Die Grundfläche von Raum 01 misst ca. 16 m², jene von Raum 02 ca. 8,5 m².10 Bedingt durch die schwierige Wetterlage (Schneefall) sowie das bevorstehende Wiederaufstauen des Speichersees blieben dem zweiköpfigen Grabungsteam nur vier Tage, um die geplanten Ar-beiten durchzuführen, wovon ein Tag der Witterung zum Opfer fiel.

40 Archäologie Österreichs 23/1, 2012

Abb. 5: Luftbild des Silvretta-sees mit der Schiffsanlege-stelle sowie projiziertes Ge-ländemodell und Grabungs-befund des Veltliner Hüslis, Mai 2011 (Quelle: Ch. Walser/ CONTEXT OG, Plangrundlage Google EarthTM).

Abb. 6: Veltliner Hüsli: Grundriss, Mai 2011 (Quelle: Ch. Walser/CONTEXT OG).

Archäologie Österreichs 23/1, 2012 41

ge dürften die Rinder bzw. Schweine nicht vor Ort geschlachtet, sondern deren Fleisch von auswärts mitgebracht worden sein. Lediglich 6 % der Skelettteile sind indes Wildtieren (Marder/Murmeltier) zuzurechnen.Aus der Feuerstelle in Raum 01 und der/den Kulturschicht/en entnommene Proben werden zudem sowohl Hinweise auf Art und Umfang des verfeuerten Holzes als auch auf mögliche, ver-kohlt erhaltene Speisereste geben.Reste etwaiger Wandgemälde (siehe oben), mit denen das Gebäude ausgestattet gewesen sein soll, fanden sich ebenso wenig wie Hinweise auf eine einstige Einwölbung der Räume. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass sich der Zierputz durch die Lagerung im feuchten Milieu im Lau-fe der Zeit aufgelöst hat. Die am Veltliner Hüsli zu Tage getretenen Befun-de und Funde sind nichtsdestotrotz als äußerst positive Überraschung und weiterer wichtiger, auch methodisch bemerkenswerter Baustein für das archäologische Forschungsprojekt in der Silvretta zu werten.

„… wegen den Spälten auch gefährlich.“

Wie eingangs geschildert, zeigen die historischen Überlieferungen, dass das Veltliner Hüsli bereits am Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr als Rast- und mögliches Zollhaus für den transalpi-nen Verkehr in Betrieb war. Über die Anfänge gaben die Untersuchungen leider nur unzurei-chend Auskunft, da kein datierendes Material geborgen werden konnte, das stratigraphisch mit dem Bau des Hauses in Verbindung zu bringen wäre. Es ist aber zumindest mit einer spätmittel-alterlichen Installation des Gebäudes zu rechnen. Klarer erscheinen hingegen die Ursachen für eine langsame Aufgabe sowohl des Wirtshauses als auch des lokalen Passverkehrs und Viehüber-triebs. So schreibt Nicolin Sererhard14: „Die Steins-berger besizen auch eine grosse kostbahre Alp jenseits des Gebirgs auf Oesterreichischem Boden an das Montafun gränzend, heisset Fermont. Sie müssen ob Guarda durch ein Neben Thal nam-mens Thuoi mit ihrem Viech über einen großen Gletscher hinüber fahren (der Gletscher soll vier Stund lang seyn) und bisweilen Bruken über die gräßliche Gletscher Spalten machen, damit sie passiren können.“ Von diesem Weg über den Vermuntpass berichtet auch Gabriel Walser im Jahre 177015: „Im untern Engadin ist ein 4 Stunden langer Gletscher von Patena aus dem Montafun bis auf Guarda, über den zur Sommerszeit Men-

Abb. 7: Veltliner Hüsli: Freigelegte Feuerstelle in Raum 01, Mai 2010 (Quel-le: Ch. Walser/CONTEXT OG).

wand komplett ergraben werden. Eine etwa 1,25 m breite Öffnung im Nordwesten bildete den Zugang zu diesem Zimmer. Die Untersu-chungen förderten zudem eine weitere, ebenfalls gemauerte Feuerstelle sowie die Reste eines Steinplattenbodens zu Tage, der als jüngstes Fußbodenniveau angesprochen werden kann. Bedauerlicherweise blieb nicht genügend Zeit, um die Eingangssituation des Gebäudes abzu-klären. Die Vermutung der Ausgräber, dass sich diese in der Nordostecke von Raum 01 befand, wird durch historische Dokumente11, soweit er-sichtlich, bestätigt.An Fundmaterial wurden neben diversen Eisen-objekten Keramikfragmente, Bruchstücke von Glas-/Weinflaschen sowie Tierknochen (wohl Speiseabfälle) geborgen, die mehrheitlich in die Frühe Neuzeit bzw. das 17./18. Jahrhundert zu stellen sind. Erste Analysen der Knochen bzw. Knochenfragmente12 ergaben, dass der überwie-gende Teil (52 %) von Schafen bzw. Ziegen stammt. Innerhalb dieser beiden morphologisch nur schwer differenzierbaren Tierarten konnten nur Schafe mit Sicherheit bestimmt werden, weshalb es sich bei den artlich nicht genauer bestimmbaren Knochen wohl ebenfalls um Schafe handeln dürfte. Da sowohl die Knochen sehr alter als auch sehr junger Tiere vorkommen, ist von einer Herdenhaltung im näheren Umfeld des Veltliner Hüslis auszugehen. Anders verhält es sich bei den Knochen von Schweinen und Rindern, die in einer verhältnismäßig geringen Anzahl auftreten.13 Von diesen Tieren liegen vornehmlich Rippen und Wirbel vor. Demzufol-

11 Vgl. Zurkirchen 1974.12 Unpubl. technischer Bericht Dr. Sabine Deschler-Erb (Institut für prähistorische und naturwissenschaftliche Archäologie, Universität Basel), November 2011.

13 Sicher bestimmt: Schweine = 9 % bzw. Rinder = 16 %.14 Sererhard 1994, 119.15 Walser 1770, 430.

42 Archäologie Österreichs 23/1, 2012

schen und Vieh reisen; er ist aber wegen den Spälten auch gefährlich.“ Und Ludwig Steub meint wenig später: „Ehedem sei da überhaupt ein gangbarer und vielbetretener Paß ins Engadin gewesen und die Ferner hätten sich erst später geschlossen.“16 Neben den politischen und religiösen Umwäl-zungen der Frühen Neuzeit und einer Verlage-rung gewisser Handelsströme auf andere Ver-kehrsrouten scheint für den ersten Untergang des Veltliner Hüslis also eine Klimaveränderung verantwortlich zu sein, da ab dem späten 16. Jahrhundert die sogenannte Kleine Eiszeit (1560–1850) zu einem starken Anwachsen der alpinen Gletscher geführt hat, was einen sicheren und geregelten Verkehr etwa über den Vermuntpass (2.717 m) bald verunmöglichen sollte. Bereits 1595 hatte der Nauderer Amts- und Gerichts-mann Hans von Spaur die Schwierigkeiten der wachsenden Gletscher behandelt, „diweil [sich] diser Gletscher oder Ferner von Jar zu Jar ye lenger ye mehr, nit allein wilder, kelter und schärffer, sondern auch mit zerspaltung, aufwerfung und weitrung der Kliffter zaigen thue.“17 So gesehen erfuhr das Veltliner Hüsli eine zweimalige Heim-suchung durch die „Wassersnot“, wie sie in Form der „Totalpsagen“ aus vielen Regionen der Alpen gut bekannt ist. Ein zweites nasses Grab bescher-te dann der heutige Silvrettastausee, in dem das versunkene Denkmal heute unweit der Schiffs-anlegestelle ruht (Abb. 8).

Literatur

Der Sammler 1781: „Bemerkungen bei einer in Gesell-schaft Herrn Pfarrer Pol durch die Montafunerberge in die Gebirge Fermunt, im Julius 1780 angestellten Bergreise; von Hrn. Pfr. Catani.“ Der Sammler, Eine gemeinnützige

Abb. 8: Im Silvrettasee versunkenes Veltliner Hüsli (Quelle: Visualisierung B. Rawyler/ZHdK).

16 Steub 1996, 46.17 Zitiert nach Jäger 2008, 29.

Wochenschrift für Bündten, 3. Jahrgang, 1781, 33–63.W. Flaig 1940: Das Silvretta-Buch. Volk und Gebirg über drei Ländern. München 1940.G. Jäger 2008: Fernerluft und Kaaswasser. Hartes Leben auf den Tiroler Almen. Innsbruck 2008.Th. Reitmaier (Hrsg.) 2010: Letzte Jäger, erste Hirten. Hochalpine Archäologie in der Silvretta. Begleitpublikati-on zur Ausstellung. Zürich 2010.N. Sererhard 1994: Einfalte Delineation aller Gemeinden gemeiner dreyen Bünden. Neuausgabe Chur 1994.L. Steub 1996: Drei Sommer in Tirol. Band 2, Oberinntal und Pustertal. Reprint Innsbruck 1996 (Original von 1872).H. Tiefenthaler 2010: Die Via Valtellina. Ein historischer Alpenübergang als Weitwanderweg. Montfort 62/1, 2010, 1–19.G. Walser 1770: Kurz gefaßte Schweitzer Geographie samt den Merkwürdigkeiten in den Alpen und hohen Bergen. Zürich 1770.J. J. Weilenmann 1989: Bergabenteuer in Rätikon, Verwall und Silvretta. Auf den Höhenwegen vom Rheintal bis zum Engadin mit dem einsamen Bergwanderer des 19. Jahrhunderts. Hrsg. von W./E. Irtenkauf. Sigmaringen 1989.J. Zurkirchen (Red.) 1974: Montafoner Heimatbuch. Schruns 1974.

64 Archäologie Österreichs 23/1, 2012

Mag. Dr. Thomas Einwögerer, Prähistorische Kommission, Österreichische Akademie der Wissen-schaften, Fleischmarkt 22, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]

Martin Gamon, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]

DI Marc Händel, Prähistorische Kommission, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Fleischmarkt 22, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]

Dominik Hagmann, Institut für Klassische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]

Mag. Dr. Christoph Hinker, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]

Mag. Claus-Stephan Holdermann, Context OG. Archäologie – Bauforschung – Kulturraumanalysen, Außerdorf 16, A-6179 Ranggen, E-Mail: [email protected]

Dr. Peter Höglinger, Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Salzburg, Sigmund-Haffner-Gasse 8, A-5020 Salzburg, E-Mail: [email protected]

Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]

HR Dr. Ernst Lauermann, Urgeschichtemuseum Niederösterreich, Schlossgasse 1, A-2151 Asparn/Zaya, E-Mail: [email protected]

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Manfred Lehner, Institut für Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsplatz 3/II, A-8010 Graz, E-Mail: [email protected]

Jakob Maurer, Spiegelgasse 4, A-2500 Baden bei Wien, E-Mail: [email protected]

Priv.-Doz. Dr. Christine Neugebauer-Maresch, Prähistorische Kommission, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Fleischmarkt 22, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]

Mag. Dr. Franz Pieler, Krahuletz-Museum, Krahuletzplatz 1, A-3730 Eggenburg, E-Mail: [email protected]

Mag. Elisabeth Rammer, Urgeschichtemuseum Niederösterreich, Schlossgasse 1, A-2151 Asparn/Zaya, E-Mail: [email protected]

Dr. Thomas Reitmaier, Archäologischer Dienst Graubünden, Loëstrasse 26, CH-7001 Chur, E-Mail: [email protected]

Oliver Reuß M.A., ARDIS Archäologie, Adamgasse 16, A-6020 Innsbruck, E-Mail: [email protected]

Ronald Salzer, Gablenzgasse 56/9, A-1160 Wien, E-Mail: [email protected]

Mag. Ulrich Simon, Prähistorische Kommission, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Fleischmarkt 22, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]

Dir. Dr. Johannes M. Tuzar, Krahuletz-Museum, Krahuletzplatz 1, A-3730 Eggenburg, E-Mail: [email protected]

Mag. Sandra Umgeher-Mayer, Grillparzerstraße 43/1/6, A-3100 Sankt Pölten, E-Mail: [email protected]

Mag. Christoph Walser, Informationsverarbeitung in der Geoarchäologie, Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Obere Karolinenstraße 8, D-96045 Bamberg, E-Mail: [email protected]

Norbert Weigl, Urgeschichtemuseum Niederösterreich, Schlossgasse 1, A-2151 Asparn/Zaya, E-Mail: [email protected]

Ronny Weßling BA, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]

Mag. Karsten Wink, ARDIS Archäologie, Adamgasse 16, A-6020 Innsbruck, E-Mail: [email protected]

AutorInnen dieser Ausgabe AU

TO

REN

VER

ZEIC

HN

IS