Zeugen und Bezeugen. Vom Anfangen, Blicken und Enden. Zu Lot und seine Töchter von Joachim Patinir

Transcript of Zeugen und Bezeugen. Vom Anfangen, Blicken und Enden. Zu Lot und seine Töchter von Joachim Patinir

1 H. Gunkel, Genesis. Übers. und erklärt von dems., 8. Aufl., mit einem Geleitwort von WalterBaumgartner, Göttingen 1969. Gerhard von Rad: Das erste Buch Mose, übers. und erklärt von dems., 12.Aufl., Göttingen 1987 und Werner Fuß, Die sogenannte Paradieserzählung. Aufbau, Herkunft undtheologische Bedeutung, Gütersloh 1968.

2 Augustinus, De civitate dei 16, 30: „Nach dieser Verheißung und nach Loths Rettung aus Sodoma wurdedie gottlose Stadt mit ihrer ganzen Umgebung durch Feuerregen vom Himmel her in Asche verwandelt;dort war der gleichgeschlechtliche Männerumgang etwas Alltägliches geworden, wie sonst die Gesetzenur für andere Handlungen Freiheit zu gewähren pflegen. Indes war auch die Strafe der Sodomiter einVorbild des künftigen göttlichen Gerichtes. Dieser Zusammenhang tritt deutlich hervor in dem Verbotzurückzuschauen, das von den Engeln erging an die, die gerettet wurden; denn dieses Verbot beziehtsich darauf, daß man nicht der Gesinnung nach zu dem alten Leben zurückkehren darf, dessen derdurch die Gnade Wiedergeborene entledigt wird, wenn wir dem letzten Gericht zu entgehen gedenken.So blieb denn auch wirklich Loths Frau zurück, als sie umsah, und, in Salz verwandelt, ist sie für dieGläubigen sozusagen eine Würze geworden, die ihnen das einigermaßen schmackhaft machen soll,wodurch man einem ähnlichen Schicksal vorbeugt.“ zit. nach: Des heiligen Kirchenvaters AureliusAugustinus zweiundzwanzig Bücher über den Gottesstaat. Aus dem Lateinischen übers. von AlfredSchröder, Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus ausgewählte Schriften 1-3, München 1911-16.

BEATE FRICKE

Zeugen und Bezeugen Vom Anfangen, Blicken und Enden.

Zu Lot und seine Töchter von Joachim Patinir

Das Buch der Genesis enthält mehrere Anfangserzählungen, in die bereits „Enden“eingeflochten sind, z.B. den Biß in den Apfel, den Abschied vom Paradies oder denBau der Arche und die Sintflut. Während die ersten Kapitel der Genesis von göttli-cher Zeugenschaft handeln, also davon, wie die Zeit, die Erde und ihre Gestalt sowiedie Lebewesen auf Geheiß Gottes („es werde ...“) entstanden sind, beginnt mit demBiß in den Apfel und der Fähigkeit zu erkennen die Geschichte menschlicher Zeu-gungsakte. Zugleich sind diese Erzählungen vom Anfangen als „doppelte Anfänge“konzipiert. Die zweifache Zeugenschaft (göttlicher und menschlicher Natur), ist ein-gebunden in der Erzählstruktur in doppelten Anfängen. Die Geschichte von derSchöpfung der Welt und ihrer Belebung wird zwei Mal erzählt: Die ersten Kapitel(Gen. 1,1-2,4a) sind Teil der (jüngeren) Priesterschrift und wurde der älteren Erzäh-lung der Schöpfungsgeschichte aus der jahwitischen Schrift (Gen. 2,4b-25,) vorange-stellt.1 Doppelt wird so der Sündenfall erzählt, ein erster Anfang vom Ende: Mit demErwerb ihrer Seh- und Liebesfähigkeit sind Adam und Eva sterblich geworden, müs-sen das Paradies verlassen und beginnen damit, die Erde zu bevölkern. Dieser not-wendig inzestuösen Abkunft von einem einzigen Menschenpaar folgt wenige Kapitelspäter erneut eine Geschichte, in die wiederum ein doppeltes Anfangsmotiv, eben-falls mit inzestuöser Zeugenschaft, eingewoben ist – auch dieses Mal sind die Fäden,aus denen die Geschichte gesponnen ist, strukturell bereits mit einer Erzählung vomEnden verwoben: dem Untergang der Pentapolis, besser bekannt als der Untergangvon Sodom und Gomorrha. Die Verschränkung von Anfang und Ende in den Geschichten der Genesis war fürdie typologische Exegese besonders produktiv. Im Fall von Lot und seinen Töchternsah man seit Augustinus die Verschränkung von Individual- und Weltgericht schonangelegt;2 die Exegeten des ersten Buches lasen darin bereits die ersten Anzeichenfür Ereignisse aus dem letzten biblischen Buch, der Offenbarung (Johannesapoka-lypse). In diesem neunzehnten Kapitel der Genesis wird erzählt, wie die Einwohner

ZEUGEN UND BEZEUGEN 47

3 Mit herzlichem Dank an Ingrid Kaufmann. Vgl. auch Friedrich Heinrich Wilhelm Gesenius. Hebräischesund aramäisches Handwörterbuch über das alte Testament, 12. umgearb. Aufl., Leipzig 1895, S. 284-85

4 Das Opfer des „eigenen Fleisch und Blutes“ interpretierte Irenäus von Lyon als typologischen Bezug derGeschichte Lots im Alten Testament auf Christus im Neuen Testament. Für Irenäus ist die Salzsäule deraltestamentarische Typos der Kirche, Lot steht für Christus, die Töchter für die „Synagogen“, vgl.Irenäus von Lyon, haer IV, 33, 9 und Daniel Wanke, Das Kreuz Christi, Mainz 1998, S. 410.

5 Helmut Puff: The Sodomite’s Clothes. Gift-Giving and Sexual Excess in Early Modern Germany andSwitzerland, in: The Material Culture of Sex, Procreation, and Marriage in Premodern Europe, hrsg. vonAnne L. McClanan und Karen Rosoff Encarnación, New York 2002, S. 251-272. Zur Rezeption derLot-Geschichte in reformatorischen Schriften siehe: Ders.: Sodomy in Reformation Germany andSwitzerland 1400-1600, Sodomy in the Reformation Pamphlet, Chicago 2003, bes. S. 154.

von Sodom, Gomorrha, Adama, Seboim und Segor den Unwillen Gottes aufgrundihres sündhaften Lebenswandels auf sich gezogen hatten. Gott schickt zwei verklei-dete Engel, die nach dem Rechten sehen sollen und von Lot als Gäste aufgenommenwerden. Lot stellt damit seine Aufrichtigkeit unter Beweis und überlebt mit seinerFamilie die Zerstörung von Sodom und Gomorrha. Zugleich beendet das göttlicheEingreifen das Fortbestehen seiner Sippe, so glauben es zumindest seine Töchter.Lots Frau hatte das Verbot durchbrochen, nicht zurückzuschauen, und wurde in eineSalzsäule verwandelt. Sie sehen in ihrem Vater den letzten männlichen Überleben-den und begehen Inzest mit dem eigenen Vater. Das gebetsmühlenhaft im Buch derGenesis immer wiederholte Fortpflanzungsgebot „seid fruchtbar und mehret Euch“(z.B. Gen 1,28, Gen 9,1, Gen 9,7) stellen sie über das Inzestverbot (Lev 18,6), indem sieihre Söhne Moab und Ammon mit dem eigenen Vater zeugen. Diese sind die Urväterder Stämme der Moabiter und Ammoniter, die in der Folgezeit immer wieder fürUnfrieden im israelischen Volk sorgen.

Zeugenschaft und Augenzeugenschaft

Sexualtabu und Blicktabu greifen in der Erzählung von Lot und seiner Familieineinander. Sie eignet sich daher besonders als Ausgangspunkt für Überlegungenzum Verhältnis von Augenzeugenschaft und Zeugenschaft. Der hebräische Aus-druck Jod-Dalet-Ajin hat mehrere Bedeutungen: Heute vor allem im Sinn von „wis-sen“ verwendet, und von Luther mit „erkennen“ übersetzt, umschreibt er einerseitsdas Erkennen im visuellen und epistemologischen Sinn, andererseits steht er für dassexuelle „beschlafen“, beziehungsweise „schwanger werden“.3 Das Hebräische kenntdrei verschiedene Ausdrücke für die Wahrnehmung über Auge, Ohr und denGeschmack, jedoch nur die visuelle Wahrnehmung verfügt über eine sexuelle Kon-notation. Diese Doppeldeutigkeit liegt den historisch stark divergierenden Auffas-sungen davon zugrunde, mit welchen Sünden die Einwohner von Sodom den göttli-chen Zorn auf sich gezogen haben. Die Sodomiter mißachten das Gastrecht und wol-len die (männlichen) Gäste Lots „erkennen“. Lot möchte die Fremden, die sich inseinem Haus aufhalten schützen und bietet seinen Mitbürgern die eigenen Töchteran, die noch kein Mann „erkannt“ hat, noch Jungfrauen sind.4 Die erregten Sodo-miter verschmähen sie und bestehen auf der Herausgabe der Fremden, die sie nichtsehen können und daher umso heftiger begehren. Aus diesem Grund ist Sodom inder langen Geschichte der Diffamierung Homosexueller zu einem prominenten Ortgeworden.5 Gott, der die Engel gesandt hat, um in der Pentapolis nach dem Rechtenzu sehen, greift an dieser Stelle erstmals ein: Er läßt die Sodomiter erblinden, so daßsie die Türe von Lots Haus nicht finden. Hier mag man bereits eine Analogie zum

48 BEATE FRICKE

6 Vgl. Gunkel 1969, wie Anm. 1, hier: S. 212.

„Nicht-Erkennen“ Lots der eigenen Töchter sehen, der aus Trunkenheit „verblen-det“ ist, als er „sein eigen Fleisch und Blut“ entjungfert. Bevor es jedoch so weit ist,setzt sich zunächst Lots Frau über das von Gott ausgesprochene Sehverbot – die aus-gesprochene Bedingung für ihr Überleben – hinweg und blickt zurück auf denUntergang Sodoms, ihrer Heimat. Zur Strafe verliert sie ihr Leben und wird in eineSalzsäule verwandelt. Über die Bildhaftigkeit dieser Säule gibt es variierende Thesen,die nicht zuletzt auf die Varianz im Bedeutungsspektrum der hebräischen, griechi-schen und lateinischen Ausdrücke zurückgehen.6 Entsprechend variieren auch die

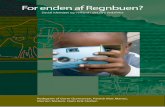

Abb. 1: Französischer Meister, 1475-80, 23,7x18,4 cm, De Civitate Dei, lib.4,1, Augustinus, Den Haag, MMW, 10 A 11, fol. 178r: oben: Sodomiter for-dern die Herausgabe der Gäste Lots und werden von Blindheit geschlagen,unten: Zerstörung Seboims, Segors und Adamas, Kuh leckt an der zur Salz-säule erstarrten Frau Lots sowie die Flucht der Töchter mit dem Vater.

ZEUGEN UND BEZEUGEN 49

Abb. 2: Joachim Patinir: Lot und seine Töchter, ca. 1521, Öl auf Holz, 22,5x29,7cm, Rotterdam, Museum Bojmans VanBeuningen, Leihgabe des Niederländischen Instituts für Kulturerbe (ICN), Rijswick, Amsterdam, Inv. Nr. 2312

50 BEATE FRICKE

7 Vgl. etwa die Darstellung, die in hebräischen Bibeln des vierzehnten Jahrhunderts verbreitet ist, die dasMoment der Verbindung mit dem Ort, der Verwurzelung der Säule hervorhebt, indem sie wie einanschwellender Bergfuß dargestellt ist, Gunkel verweist in Anm. 26, S. 213 auf eine Steinsäule, auf dieauch in Sap. 10-7 und bei Flavius Josephus Bezug genommen wird, die auf dem Gebel Usdum gestandenhaben soll, ebd. S. 213.

8 Die bestehende Forschungsliteratur ist zusammengestellt in: Friso Lammertse, Landscape with thedestruction of Sodom and Gomorrah, c. 1521, Kat. Nr. 2 in: Patinir, Ausst.-Kat. Madrid 2007, hrsg. vonAlejandro Vergara, Madrid 2007, hier S. 164-169. Eine Kopie aus der Werkstatt Patinirs (im Rundtondo)befindet sich im Ashmolean Museum, London, Inv. Nr. 320, Abb. 3 in: Robert A. Koch, Joachim Patinir,Princeton 1968.

9 Zu Patinirs Weltlandschaft und ihre Referenzen auf Illustrationen der Gegenüberstellung von Civitas deiund civitas terrena (in Bezug auf Augustinus Gottesstat) siehe Reindert Falkenburg, Joachim Patinir: hetlandschap als beeld van de levenspilgrimage, Nijmegen 1985, S. 91-102. Zur Weltlandschaft als „PictorialFormula“ siehe Alejandro Vergara, hier: S. 20-25, Catherine Reynolds, Patinir and deptictions ofLandscape in the Netherlands, in: Patinir 2007, wie Anm. 9, S. 97-116 sowie: Detlef Zinke, Patinirs„Weltlandschaft“. Studien und Materialien zur Landschaftsmalerei im 16. Jahrhundert, Frankfurt a. M.u.a. 1977 und Reindert L. Falkenburg: Joachim Patinir. Landscape as an image of the pilgrimage of life,Amsterdam 1988 mit einer ausführlichen Bibliographie. Zur Entwicklung und Rezeption seines„Landschafts-Stiles“ siehe Walter S. Gibson, „Mirror of the earth“. The world landscape in 16th-centuryFlemish painting, Princeton 1989.

Darstellungen.7 Augustinus’ „Würze“ wörtlich nimmt der Illustrator der Handschriftdes Gottesstaates in Den Haag und läßt zwei Kühe an der salzigen Säule lecken.(Abb. 1). Die Töchter in der Geschichte aus der Genesis hingegen sehen wiederumnur ihre unmittelbare Umgebung, wenn sie glauben, daß sie und ihr Vater die einzi-gen Überlebenden auf der Welt nach der Zerstörung der Pentapolis seien. Sie planenden Inzest und setzen ihn in zwei aufeinander folgenden Nächten in die Tat um,indem sie ihren Vater betrunken machen. Sie handeln so, um ihre Genealogie, dasÜberleben ihres Geschlechts, zu wahren.

Zündeln mit Zuschauer und simultanes Erzählen bei Joachim Patinir

Joachim Patinirs Darstellung der Geschichte ist in zweierlei Hinsicht ungewöhnlich.Zum einen konzentriert sich der Maler nicht wie in den meisten seiner anderenWerke auf eine Szene, die im Hintergrund eventuell noch von einer weiteren beglei-tet, kommentiert oder fortgeführt wird, sondern er vereint drei Szenen aus derGeschichte von Lot auf einer kleinformatigen Tafel (Abb. 2). Zum anderen nimmt sieinnerhalb von Patinirs Œuvre eine besondere Stellung ein: Die Tafel, die sich heute inRotterdam befindet, eröffnet nicht den charakteristischen Blick in die fruchtbarenWeiten einer Weltenlandschaft.8 Als Meister der Farbperspektive läßt er in anderenArbeiten Regionen voller saftigem Grün im Vorder- und Mittelgrund zum Horizonthin in sphärische Blautöne übergehen.9 In diesem ungewöhnlichen Werk setzt Pati-nir die Szenerie ins Dunkle, der Himmel ist flammend rot erleuchtet, Feuerquellen,Rauchschwaden und Flammenmeere wechseln sich am Horizont mit schwarzen Ske-letten von Windmühlen, Häusern und grauen Felszügen ab. Davor erstreckt sich dasDunkel brauner Ödnis, hell erleuchtete nackte Felsbrocken lösen sich mit Gebüsch,

Weg und Hügelketten ab, die sich besonders im düsteren linken Bildmittelgrundkaum voneinander abheben. Im unteren Drittel schiebt sich von links eine bereits inFlammen stehende Siedlung ins Bild, während etwa auf derselben Höhe auf deranderen Bildhälfte Lot mit seinen Töchtern von den Engeln auf einem erleuchtetenPfad beinahe den Bildausschnitt nach rechts unten wieder verläßt. Die Flucht derFamilie endet jedoch nicht jenseits der Bildkante, sie sind rechts oben noch einmal im

ZEUGEN UND BEZEUGEN 51

10 Reindert Falkenburg argumentiert mit der Perspektive der Protagonisten, d.h., was Charon und die Seele11 So auf der Himmelfahrt Mariä, dem Tondo mit der Geburt, der Versuchung des Anthonius und dem

Martyrium der Hl. Katharina (2x), vgl. Patinir 2007, wie Anm. 9, hier: Kat. Nr. 13, S. 232-241, Nr. 14,S.242-253, Nr. 16, S. 260-267.

Bild zu sehen. Im Schutz des Gebirges haben sie Zuflucht gesucht, schemenhaftzeichnen sich ihre Gestalten vor dem Dunkel des geöffneten Eingang eines Zeltes ab.

Eine derart zerstörerische Feuersbrunst erblickt der Betrachter von Patinirs Tafelnlediglich auf der vermutlich kurz danach entstandenen Charon-Tafel (Abb. 3).10 Dortlodert das Inferno flußaufwärts und damit außerhalb des Blickwinkels der beidenBootsinsassen, die in einem bauchigen Holzkahn ruhig auf dem Styx dahingleiten.Charon und eine Seele sind dabei, die Grenze zum Jenseits zu überqueren. Versiehtman die Tafel mit den Diagonalen, um die absolute Bildmitte zu bestimmen, so kreu-zen sie sich in Charons Haupt. Sein Blick folgt der Diagonalen nach rechts unten. Dieinfernale Gegenwelt auf der rechten Seite, gegenüber dem Paradiesgarten auf der lin-ken Seite, eröffnet sich in seiner bedrohlichen Natur nur dem erhaben stehendenBetrachter, nicht jedoch den beiden zentralen Gestalten im Holzkahn. Gezündeltwird in den Weiten der Patinir’schen Landschaften bisweilen; dabei handelt es sichjedoch in der Regel um kontrollierte Feuer im Bildmittelgrund und damit in großerDistanz zum Betrachter.11 Was erzeugt auf der Tafel mit der Geschichte Lots im Vergleich zu anderen Arbei-ten des Malers eine so beunruhigend andere Wirkung? Abgesehen von dem Furchteinflößenden höllischen Flammenspektakel finden auf der Rotterdamer Tafel meh-rere Ereignisse im selben Bild statt. Diese Art, eine Geschichte simultan, d.h. inner-halb eines Rahmens auf mehrere Schauplätze verteilt zu erzählen, wendet Patinir nur

Abb. 3: Joachim Patinir: Charon überquert den Fluß Styx, 1515-24, Öl auf Holz, 64 x 103 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid

52 BEATE FRICKE

sehen: Er stellt die These auf, das die öde Erscheinung des linken (Paradies-)Ufers die Seele bzw. Charonveranlaßt, das am Ufer einladender erscheinende, rechte Ufer anzusteuern. Reindert Falkenburg, TheDevil is in the Detail: Ways of Seeing Joachim Patinir’s „World Landscapes“, S. 61-80, hier: S. 63.

12 Alejandro Vergara, Katalogeintrag Nr. 12, in: Patinir 2007, wie Anm. 9, S. 226-231.13 So zum Beispiel die Gemälde mit der Ruhe auf der Flucht nach Ägypten, vom Meister der Halbfiguren,

Wien, Kunsthistorisches Museum oder von Lucas Gassel, Bonnefantenmuseum, Maastricht. Sieheausführlich hierzu: Ehrenfried Kluckert, Die Erzählformen des spätmittelalterlichen Simultanbildes,Tübingen 1974 sowie zu Memling im Speziellen: Ders., Die Simultanbilder Memlings, ihre Wurzeln undWirkungen, in: Das Münster 27 (1974), S. 284-295; Traugott Stephanowitz, Sinn und Unsinn desSimultanbildes, in: Bildende Kunst (1972), S. 327-331. Neben dem sog. Simultanbild, das besonders fürdie Passionsgeschichte aber auch für andere Legenden seit Mitte des 15. Jahrhunderts eine beliebteErzählform war, gibt es auch die Praxis, die Vor- oder Nachgeschichte in den Bildmittel- oder denBildhintergrund zu verlegen. Mit ein, zwei oder mehreren Szenen werden über diese Rück- oderVorgriffe die Haupthandlung auf der vorderen Bildebene mit einer zeitlichen Leserichtung verschränkt(z. B. Lucas Cranach d. Ältere: Genesistafel im Kunsthistorischen Museum, Wien von 1530 oder AlbrechtAltdorfer: Susanna im Bade von 1526, Alte Pinakothek, München).

in Ausnahmen an, etwa bei der Versuchung des Antonius (Abb. 4). Dort jedoch stehtdie Gleichzeitigkeit der Ereignisse auch im Dienst des Darstellungsmodus, sie betontdie visionäre Natur der Ereignisse: Sie finden im Kopf Antonius statt und erscheinennur für diesen als reale Ereignisse. Andere Tafeln wie die mit der Kreuzigung aufdem Berg Golgotha, der sich vor einer nachtschwarzen Ebene erhebt, werden, nichtzuletzt aus diesem Grund, seiner Werkstatt und nicht seiner eigenen Hand zugezählt(Abb. 5).12 Während auf Bildern mit simultanen Ereignissen von anderen Malern,z.B. von Hans Memling, entweder eine Geschichte von Anfang bis Ende erzählt wird(z.B. vom Einzug Christi in Jerusalem bis zu seiner Himmelfahrt), sind hier drei Sze-nen dargestellt. Keine der drei Szenen stellt wirklich den Anfang noch das Ende derGeschichte dar. Zugleich setzt Patinir keine von ihnen als den eigentlich „zentralenMoment“ in Szene. Die Sujets aus dem Alten Testament, die in dieser Zeit mit besonderem Augen-merk auf dem in der Regel leicht bekleideten Leib der Hauptprotagonistin „neu“ insBild gesetzt werden, spielen nicht nur mit der Augenlust des Betrachters, sondernsetzen Vor- und Nachgeschichte des dargestellten Moments zumeist in den Mittel-bzw. Hintergrund ihrer Bilder ähnlich der zeitgenössischen Simultanbilder, die, wiebereits erwähnt, eine „ganze“ Geschichte über eine ganze Bildtafel hinweg ausbrei-ten. Seltener finden sich in dieser Zeit auch Tafeln mit Sujets wie beispielsweise derHeiligen Familie auf der Flucht, die mit den weiteren Szenen, in diesem Fall demKindermord von Bethlehem, der Volkszählung und dem Sturz der Götzen im Hinter-grund das zentrale Ereignis polyfokal in Szene setzen.13 Während die Fragen vonVerführung, Moral und Schuld bei den genannten, in dieser Zeit beliebten Themenrelativ klar verhandelt sind, erweist sich das im Fall von Lot und seinen Töchtern alskomplizierter. Entsprechend variieren auch die überlieferten Bilder hinsichtlich desdargestellten Momentes sowie der Frage, welche Anteile der Erzählung als Vor- undNachgeschichte in den Hintergrund gerückt werden. Der Inzest als angedeutetesBildthema taucht immer wieder auf, indem der Moment vor der ersten Nacht bzw.der zweiten Nacht dargestellt wird. In Handschriften kann der Illustrator, wie beieiner literarischen Bearbeitung des Stoffes, mehrere Szenen auswählen und übermehrere Miniaturen verteilen. Bei typologischen Darstellungen wie in der WienerBible Moralisee oder sehr ausführlich illustrierten Bibeln und in illustriertenWeltchroniken wird Lot dargestellt, wie er von seinen Töchtern verführt wird; diesesMotiv ist in diesen Darstellungen Teil einer sukzessiven Erzählung im Rahmen meh-rerer Einzelbilder.

ZEUGEN UND BEZEUGEN 53

Abb. 4: Joachim Patinir: Versuchung des Antonius, Öl auf Holz, 155 x 173 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid

Abb. 5: Umkreis von Patinir: Landschaft mit Kreuzigung auf dem Kalvarienberg, ca. 1520-24,Öl auf Holz, Privatsammlung, Madrid.

54 BEATE FRICKE

14 Vgl. Oskar Bätschmann, „Lot und seine Töchter“ im Louvre. Metaphorik, Antithetik und Ambiguität ineinem niederländischen Gemälde des frühen 16. Jahrhunderts, in: Städel-Jahrbuch N.F. 8 (1981), S.159-185, , hier: S. 166-170 und Hanns-Paul Ties, Albrecht Altdorfers „Lot und seine Töchter“ und dieAmbivalenz von Erotik und Moral in der Aktmalerei der nordischen Renaissance, in: Wiener Jahrbuchfür Kunstgeschichte 54 (2005) [2007], S. 167-221. und Ties 2005 [2007], hier: S. 181-182.

Beispiele, in denen die Geschichte Lots über mehrere Bildfelder verteilt wird, findensich etwa in der Pariser oder Kölner Bibelhandschrift, der Wenzelsbibel (Abb. 6), derHamburger Biblia Pauperum oder den Weltchroniken des Rudolf von Ems (1383) undder Bayrischen Weltchronik (1405).14

Die Entstehung von Tafelbildern mit der Geschichte Lots ab etwa 1500

In der Zeit bis 1500 interessiert die Künstler in ihren Bildfindungen für dieGeschichte Lots eindeutig der Aspekt des Einzel- und Kollektivgerichts. In Bibelnund Chroniken, also in Handschriften, frühen Drucken und Kupferstichen, illu-strieren sie seine Geschichte in Form von „Gerichtsbildern“, auf denen Lot alsGerechter vorgestellt wird. Die positiven Folgen seines Verhaltens stehen darin derunverzüglichen Bestrafung von Lots Frau und der Sodomiter, die mit ihrer Stadtuntergehen, gegenüber. In dieser Tradition stehen auch die Illustrationen zu De civi-tate dei in einer Handschrift aus Paris, die in Den Haag aufbewahrt wird. Der

Abb. 6. Wenzelsbibel, Cod. 2759, fol. 17v, Österreichische Nationalbiblithek, Wien Abb. 7:Meister PW, Lot mit seinen Töchtern, Kupferstich, um 1500, Albertina, Wien

ZEUGEN UND BEZEUGEN 55

15 Augusinus: La Cité de Dieu, Buch 1-10, Übertragung aus dem Lateinischen von Raoul de Presles, Paris,franzöischer Meister, ca. 1475-1480, Den Haag, MMW, 10 A 11, Pergament, 44x30 (27x18,5) cm, auf fols178r und 434v.

16 Ausführlich zu diesem Blatt: Fedja Anzelewsky, Der Meister des Aachener Altars und derMonogrammist PW, in: Studien aus dem Berliner Kupferstichkabinett, Berlin 1966, S. 16-20. EinzelneStudien haben sich auf die ikonographische Tradition von Lotdarstellungen konzentriert: so trägtHannelore Kunze mittelalterliche Darstellungen der Lotgeschichte bis 1500 zusammen, HanneloreKunze, Materialien und Beobachtungen zur Darstellung der Lotgeschichte (Genesis 19, 12-26). Von denAnfängen bis gegen 1500, München 1981. Joshua B. Kind schließt seinen Untersuchungszeitraum an ihreUntersuchung an und berücksichtigt auch Überlegungen Freuds zum Inzesttabu, siehe: Joshua BenjaminKind, The drunken lot and his daughters. An iconographical study of the uses of this theme in the visualarts from 1500-1650, and its bases in exegetical and literary history, Ann Arbor 1991. Mit besondererAufmerksamkeit auf die Nordniederländische Malerei des 17. Jahrhunderts P. Strolenberg, De dronkenLot en zijn dochters. Een studie over de iconografische en picturale traditie van het onderwerp,toegespitst o de Noordnederlands 17e eeuwse schilderkunst, Dissertation Leiden 1998. AusgreifendeEinzelanalysen verbinden hermeneutische Fragen und ikonographische Überlegungen, wie am Beispieldes Pariser Bildes Oskar Bätschmann, Bätschmann 1981, wie Anm. 15, oder Hanns-Paul Ties, der dieTradition des Spiels mit der Augenlust am Beispiel von Altdorfers Lotbild exemplarisch diskutiert, Ties2005 [2007], wie Anm. 15,

17 Ungewiß war man sich lange, wo der Betrachter in das Bild „einsteigen“ oder im Geiste hineinwandernsoll bei der Haller Tafel von Dürer, die heute in Washington aufbewahrt wird. Hier ist es nicht derAnfang im Bild, sondern die Unklarheit darüber, welche Seite der Tafel „vorne“ und damit zuerstbetrachtet wird und welche als die hintere zu betrachten ist. Anders als die meisten Autoren siehtFriedrich Teja Bach einen konzeptionellen Zusammenhang der beiden Seiten, in dem er das Verhältnisvon Samen und Zeugung als Präfiguration und Analogie zur Zeugung von Christus und dem „Gefäß“Mariä setzt, vgl. Friedrich Teja Bach, Struktur und Erscheinung. Untersuchungen zu Dürers graphischerKunst, Berlin 1996, hier: S. 239-247.

Geschichte Lots sind in ihr gleich drei der Miniaturen gewidmet. (Abb. 1).15 SeineGeschichte ist auch ein beliebtes Sujet für Kupferstiche, die als Einzelblätter vertrie-ben wurden, verwiesen sei hier auf das Blatt des Meisters PW, das um 1500 entstan-den ist (Abb. 7).16

Als Gegenstand einer eigenständigen Tafel ist bis zu Patinir nur eine andere Dar-stellung bekannt, die man aufgrund der Vorderseite auf 1498 datiert (Abb. 8).17 Es istdie für die Nürnberger Familie der Haller gemalte Madonna mit Kind von Albrecht

Abb. 7: Meister PW, Lot mit seinen Töchtern,Kupferstich, um 1500, Albertina, Wien

56 BEATE FRICKE

18 Peter Strieder hat versucht, das verbindende Moment im gewaltsamen Weltende zu sehen, vgl. PeterStrieder, Dürer. Mit Beiträgen von Gisela Boldberg, Joseph Harnest und Matthias Mende, Königssteini.T. 1981, S. 316. Die Errettung Lots als Präfiguration der christlichen Erlösung sieht Fedja Anzelewsky,Albrecht Dürer. Das malerische Werk, Berlin 1971, S. 56 und bemerkt nach der Bezugnahme auf Christusin der Vorhölle und Exodus 19,17, daß eine „eindeutige ikonographische Beziehung zwischen Vorder-und Rückseite [...] schwer herzustellen“ ist, hier: S. 141. Zu den Unterschieden in der Malweise und derDiskussion der Datierungsfrage siehe: Colin Eisler, Paintings from the Samuel H. Kress Collection, Bd. 4:European School; Excluding Italian, Oxford 1977, S. 13ff.

19 Dürers diesbezügliche Eintragungen im Tagebuch der Niederländischen Reise lauten: „Jch hab gessenmit dem maister Arion (Adrian Herbouts), der von Antorff secretary; der hat mir geschenckt das kleingemahlt täffelein, das maister Joachim gemacht hat, ist S. Loth mit den töchtern. Mehr hab ich 12 guldenaus kunst gelöst. Mehr hab ich für 1 gulden Hans Grun verkaufft“ S. 167. Wenig später erwähnt er, daßer ihn mit dem Stift porträtiert (S. 169) und daß er zu seiner Hochzeit eingeladen war: „Jtem am sondagvor der creutzwochen hat mich maister Joachim, der gut landschafft mahler, auf sein hochzeit geladenund mir alle ehr erbotten.“ S. 169, zit. nach: Dürer. Schriftlicher Nachlass, hrsg. von Hans Rupprich, 1.Bd., Berlin 1956.

20 Die bekanntesten Beispiele sind der vielfach rezipierte Stich von Lucas van Leyden von 1530, ihmzugeschrieben wurde auch verschiedentlich das Pariser Bild aus derselben Zeit, Louvre, 48x34cm; sieheBätschmann 1981, wie Anm. 15; mehrere Versionen von Lucas Cranach d. Älteren in 56x37cm,Kunsthistorisches Museum, Wien. 56x39 cm mißt die Variante in Warwickshire, beide um 1530; HansSchäufelein 1535, diese Darstellungen der Geschichte Lots zeigen sie mit Salzsäule und der Flucht sowieden Moment vor dem Beischlaf des Vaters mit seinen Töchtern. Albrecht Altdorfer, Wien, von 1538 stelltnur noch den Moment vor bzw. evtl. zwischen dem Beischlaf mit seinen Töchtern dar. Jan Massys Wien,151x171cm, von 1563, sowie zwei jüngere Versionen in Brüssel von 1565 und Cognac, vgl. Jan Massys.Een Antwerps schilder uit de zestiende eeuw, Ausst.-Kat. Zwolle 1995, hrsg. von LeontineBuijnsters-Smets, Zwolle 1995, Kat. Nr. 44, S. 207f. (Wien), sowie Kat. Nr. 50 und 50a.

21 Zeugen und Bezeugen ist bereits im mittel- und althochdeutschen über die Wortbedeutungenverbunden. Die enge Beziehung besteht auch in vielen anderen Sprachen, etwa Griechischen sowie imLateinischen (Testis-testiculi), davon abhängig das Engl. testify, testicles, sowie das Französische undItalienische, vgl. auch Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearb. von ElmarSeebold, 24. durchges. und erw. Aufl. Berlin/New York 2002, S. 1010.

22 Levi-Strauss in Abgrenzung zu Durkheim, Emile. 1898. La prohibition de l'inceste et ses origines. L'annéesociologique 1:1-70 und Freud, Sigmund. 1912/1913. Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen imSeelenleben der Wilden und Neurotiker. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt a. M. 1983. ClaudeLévi-Strauss, [1970]. Die elementaren Strukturen der Verwandschaft. Frankfurt 1984. Vgl. auch WalterKiefl, Inzest und Inzestverbote. Versuch einer Systematisierung und Beurteilung vonErklärungsansätzen, Altendorf/Bamberg 1986.

Dürer von 1496/99, die auf ihrer Rückseite die Flucht von Lot mit seinen Töchternzeigt. Es wurde aufgrund der sehr viel flüchtigeren Malweise der Rückseite und derthematischen Bezuglosigkeit von Vorder- und Rückseite immer wieder Zweifel ander Gleichzeitigkeit der Entstehung beider Seiten artikuliert.18 Bei Patinirs Bild vonLot und seinen Töchtern handelt es sich möglicherweise um jene kleine Tafel desKünstlers mit diesem Sujet, die Dürer bei seiner niederländischen Reise 1520/21 vonAdrian Herbouts geschenkt bekommen hat; er hatte im Gegenzug ein Gemälde vonBaldung Grien sowie Stiche und Zeichnungen verkauft; eine Entstehung nach seinerRückkehr aus den Niederlanden und damit nach der Begegnung mit Patinir wärealso theoretisch denkbar.19 Was aber zwei Künstler bewegte, wenn sie sich über einderartiges Bild austauschten, erfahren wir nicht aus Dürers Tagebuch. Beide beschäf-tigten sich mit einem Bildgegenstand, der erst ab den 1530er Jahren besondere Auf-merksamkeit anderer Tafelmaler erhalten wird.20

Auf den Gemälden, die seit 1530 entstehen, entfaltet sich in stärkerem Maße derdoppelte Sinn, der dem Zeugen innewohnt.21 Daß die Töchter die Stammhalterfragein die Hand nehmen und der Zeugende, von Trunkenheit geblendet, entlastet wird,ist sicher Teil des „bedenklichen Augenschmauses“ für den Betrachter und gehörtzur „Gesprächsaufforderung“ dieser Bilder. Auf ihnen ist der Betrachter mit einerLeerstelle konfrontiert, dem nicht Dargestellten: Das in der Geschichte berührteTabu22 und damit das zentrale Thema der Geschichte, der Inzest, offenbart die Gren-zen des Darstellbaren. Diese Grenzen in sexueller Hinsicht berühren das Tabu des

ZEUGEN UND BEZEUGEN 57

23 Berthold Hinz, Nackt/Akt. Dürer und der Prozeß der Zivilisation, in: Städel-Jahrbuch N.F. 14 (1993)[1994], S. 199-230; Anne-Marie Bonnet, Akt bei Dürer, Hans Peter Duerr, Der Mythos vomZivilisationsprozeß. 1. Nacktheit und Scham, 4. Aufl. Frankfurt a. M. 1992, Meinrad Maria Grewenig, DerAkt in der deutschen Renaissance. Die Einheit von Nacktheit und Leib in der Bildenden Kunst, Freren1987, Sigrid Schade: Schadenzauber und die Magie des Körpers. Hexenbilder der frühen Neuzeit, Worms1982.

24 Hanns-Paul Ties (2005) [2007], wie Anm. 15.25 Luther und die Folgen für die Kunst, Ausst.-Kat. Hamburg 1983, hrsg. von Werner Hofmann, München

1983.26 Jutta Held, Die Weibermacht in Bildern der Kunst von der frühen Neuzeit bis zum Beginn des 20.

Jahrhunderts, in: Tendenzen 152 (1985), S. 45-56, hier: S. 46.27 Ties 2005, wie Anm. 15.

Blickens, also Konventionen darüber, was im Bild gezeigt werden konnte.23 Zuvorhatte man den Akt des Beischlafes von Vater und Tochter in den Darstellungen untereine Bettdecke gesteckt (Wenzelsbibel, Abb. 3), auf den Tafelbildern seit ca. 1530wird entweder der Moment davor, dazwischen oder danach gezeigt, oder die FluchtLots mit seinen Töchtern dargestellt. Auch in der Forschungsliteratur wird dieses Moment zum Tabu: Der moralischeZwiespalt für Lot und seine Töchter taucht in den wissenschaftlichen Abhandlungenzu ihren Illustrationen wenn überhaupt, so nur am Rande auf.24 Die Illustrationenwerden von Kunsthistorikern entweder typologisch als Gerichtsbild gedeutet oderals Sujet, das sich für eine erotische Darstellung eignet, und zu Bildfindungen inBezug gesetzt, die seit der Zeit um 1500 in signifikant größerer Zahl als zuvor entste-hen: z.B. Bathseba, Susanna, Venus und neue Themen wie das Ungleiche Paar unddie Käufliche Liebe. Zugleich bieten die neu aufgenommenen, alttestamentarischenSujets ohne konfessionell geprägte ikonographische Darstellungskonventionen dieMöglichkeit, sich den im Rahmen der konfessionellen Auseinandersetzungen pre-kären Zugeständnissen an die eine oder andere Seite zu entziehen.25 Jutta Held setztdie Darstellungen der Geschichte Lots zu anderen, in dieser Zeit besonders beliebten„neuen“ Bildsujets wie Phyllis und Aristoteles, Adam und Eva und Judith und Holo-fernes in Bezug: „In den bildlichen Darstellungen der Frühen Neuzeit wird stets dieList der Töchter, die Trunkenheit (die die Sinnlichkeit entfacht) hervorgehoben undvor allem die Geschichte erotisiert.“26 Diese Sichtweise überzeugt etwa für das Wie-ner Bild von Albrecht Altdorfer, das Hanns-Paul Ties in dieser Hinsicht eingehendinterpretiert hat.27 Vor diesem Hintergrund wird die Einzigartigkeit der Bildfindung Joachim Patinirsbesonders deutlich: Er spitzt die Geschichte gerade nicht auf ihr erotisches Momentzu, sondern versteckt es als winziges Detail im geöffneten Zelt. Patinir interessiertsich auf der Rotterdamer Tafel vielmehr für das Verhältnis der drei verhängnisvollenStationen in Lots Leben. Das Nachdenken über den moralischen Zwiespalt, der sichfür alle drei Beteiligten aus dem Handeln zwischen zwei Grundregeln sozialerGemeinschaften ergibt, der Fortpflanzung zur Wahrung der Genealogie und desInzestverbots, verdeutlicht nicht nur die Grenze bzw. den Beginn von Kultur(Freud/Levi-Strauss), sondern offenbart Veränderungen, die sich innerhalb einerGemeinschaft vollziehen.

58 BEATE FRICKE

28 Már Jónsson, Incest and the Word of God. Early Sixteenth Century Protestant Disputes, in: Archiv fürReformationsgeschichte 85 (1994), S. 96-119, hier auch ein Rückblick zur Entwicklung seit demHochmittelalter sowie die Forschungen Henry Ansgar Kellys zur theologischen und rechtlichenSituation von Heirat und Inzest, siehe: Henry Ansgar Kelly, The Matrimonial Trials of Henry VIII,Stanford 1976, ein Überblick findet sich auf S. 5-14.

29 Für diese Diskussion ist dann Leviticus 18 und 20 die einschlägige biblische Referenz. In der Exegesedurch die Kirchenväter wird vereinzelt auf Genesis 19 und die Geschichte Lots als Vorgeschichte desBruches von Tabu/nefas Bezug genommen. Vgl. Elizabeth Archibald, Incest and the MedievalImagination, Oxford 2001, hier: S. 23f. Simona Slanicka in ihrer Rezension zu Eming/Jarzebowski betont:Erst „die neuere kulturwissenschaftliche und geschlechtergeschichtliche Forschung die Grundkategoriendieser Debatten benannt [hat] und präzisiert : „(…) die hohe Anzahl von Inzestverboten im Mittelalter(kann) als Indikator eines tief greifenden sozialen Wandels und als Ausdruck einer tiefenVerunsicherung über kollektive und individuelle Grenzen gedeutet (werden)“ (S. 48). Die Inzestgrenzediente dabei als zivilisationsstiftend, als Trennlinie zwischen Bluts- und Nichtblutsverwandtschaft undals eine der Scheidelinien zwischen Reinheits- und Unreinheitsvorstellungen. Dazu ausführlich JuttaEming, Claudia Jarzebowski und Claudia Ulbrich (Hrsg.), Historische Inzestdiskurse. InterdisziplinäreZugänge, Königstein i. T. 2003. Vor diesem Hintergrund tritt die tief greifende Zäsur derreformatorischen Gesetzgebung, welche die Ehe entsakramentalisiert, noch deutlicher hervor – so hatteLuther zunächst erwogen, sämtliche Eheverbote außer jenen des Leviticus aufzuheben und damit denKreis der Blutsverwandten eng zu begrenzen (S. 52).“ Simona Slanicka, Review of Jarzebowski, Claudia,Inzest: Verwandtschaft und Sexualität im 18. Jahrhundert. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. May, 2008;URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=22149.

30 Karl V. heiratete 1526 seine Cousine Isabel von Portugal, ihr Sohn, Philip II. von Spanien heiratete inerster Ehe 1543 Maria von Portugal (ihre Eltern waren Cousin und Cousine) und in vierter Ehe 1570 seineNichte Anna von Österreich, die ihrerseits den inzestuösen Verbindungen der Habsburger entstammte,denn nicht nur ihre Eltern waren Cousins, sondern auch alle ihre Großeltern, von denen drei allein selbstHabsburger waren. Aus dieser Heirat von Philip II. und Anna von Österreich ging Philip III. hervor, derseinerseits 1599 wiederum seine Cousine, Margarete von Österreich heiratete. Ihr Sohn, Philip IV.heiratete 1649 seine eigene Nichte, selbst die Tochter von Ferdinand III. und Maria von Spanien, beideCousin und Cousine ersten Grades.

Ehegesetze und Inzesttabu

Die Entstehung der Tafel von Joachim Patinir fällt in die Zeit, in der man begann, dieEheverbote erneut zu diskutieren. Zwischen 1515 und 1565 wurden im deutschspra-chigen Raum und den angrenzenden Ländern neue Gesetze schriftlich niedergelegt,die die Grenzen von Verwandtschaft bezüglich inzestuöser und legitimer Reproduk-tion festlegten. 28 In der Debatte bezog auch Luther explizit Stellung zu dieser Fra-ge.29 Auch wenn die Geschichte von Lot in diesen Diskussionen nur eine Statisten-rolle als Bibelzitat spielte, bewegen sich die Debatten um Fragen, die in den Bildernvon Lot und seinen Töchtern erscheinen. Die zeitliche Koinzidenz zwischen theologi-scher, juridischer und künstlerischer Reflexion des Inzestproblems legt es nahe, siemiteinander in Beziehung zu setzen. Über die Territorien der Niederlande wurde mitnach geltendem Gesetzen illegitimen, da inzestuösen Heiraten innerhalb des euro-päischen Hochadels entschieden. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht ausge-schlossen, daß auch Anspielungen auf Tatsache und Folgen dieses Hinwegsetzensder Herrschenden über geltendes Recht einer der Eckpunkte des Spielfeldes für dasNachdenken über diesen ambivalenten Bildgegenstand gewesen sein mag. Mit demTod Karls des Kühnen gingen Flandern und die niederländischen Provinzen 1477 inden Besitz der Habsburger über und damit in dasjenige Geschlecht, dessen inzes-tuöse Heiratspolitik die Geschicke seiner Untertanen vielleicht am folgenträchtigstenbestimmten.30 Es ist zudem Karl V. selbst, der in der Peinlichen Gerichtsordnung von1532 (Constitutio Criminalis Carolina) eben die Ehegesetze im Artikel 117 neu regeltund verschärft:

Art. 117. „Straff der unkeusch mit nahend gesipten freunden. Item so einerunkeusch mit seiner stiefftochter, mit seines suns eheweib oder mit seiner stieff-mutter treibt, inn solchen und noch neheren sipschaften soll die straff wie davon

ZEUGEN UND BEZEUGEN 59

31 Sie folgt dabei der schärferen Bambergischen Halsgerichtsordnung von 1507 (CCB), Art. 142: „Straff derunkeusch mit nahend gesipten freunden. Item so einer unkeusch mit seiner stifftochter, mit seines sunseeweyb oder mit seiner stiffmutter, sölche unkeusch solle dem eebruch gleych, wie an dem hundertenund fünfunvierzigsten (145) artikel von dem eebruch geschriben steet, gestrafft werden, aber von neherunkeusch wirt umb zucht und ergernuss willen zu melden unterlassen: Wo aber noch nehere und bösslichereunkeusch geübt wurdt, so soll die straff derhalb nach Radt der verstendigen beschwerdt werden.“ Dieserentscheidende letzte Satz wurde 1532 durch Karl V. nicht übernommen. Der CCB folgen imwesentlichen: Die Brandenburgische HGO „Brandenburgica“ von 1516, die HGO für Preussen 1582, dierevidierte Bambergensis 1580, vgl. Wilfried Wittmann, Die Blutschande. Eine rechtsgeschichtliche,rechtsvergleichende und kriminologische Untersuchung, unter Berücksichtigung derNachkriegskriminalität in der Rheinpfalz, Mainz 1953. Zur Geschichte des Inzestverbots im Früh- undHochmittelalter siehe Karl Ubl, Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion eines Verbrechens(300-1100), Berlin 2008.

32 Vgl. etwa Gerichtsbilder Dieric Bouts, deren Reflexionsangebot zu veralteten und modernen Formen vonZeugenschaft ausführlich von Claudia Blümle im selben Band diskutiert wird.

33 Vgl. für einen Überblick siehe: Jochen Sander, Vom „Kultbild“ zum „Kunstbild“. Altar- undAndachtsbild im späteren 15. Jahrhundert, in: Kult Bild. Das Altar- und Andachtsbild von Duccio bisPerugino, Petersberg 2006, S. 262-293, Bernd Roeck, Motive bürgerlicher Kunstpatronage in derRenaissance. Beispiele aus Deutschland und Italien, in: Stadt und Mäzentatentum, hg. von BernhardKirchgässner und Hans-Peter Becht, Sigmaringen 1997, S. 45-63 sowie Christiane Kruse: Andachtsbild –Kunstbild – Sammlerbild? Frühniederländische Gemälde in privatem Besitz, in: Sammler – Bibliophile–Exzentriker, hg. von Aleida Assmann, Tübigen 1998, S. 299-314 und Helga Möbius: Kunstbilder alskulturell-symbolische Verkehrsformen, in: Kunstverhältnisse – ein Paradigma kunstwissenschaftlicherForschung, Berlin 1988, S. 39-42.

34 Zum Markt für Landschaftsgemälde mit besonderer Berücksichtigung der Situation in Antwerpen sieheNils Büttner, Die Erfindung der Landschaft. Kosmographie und Landschaftskunst im Zeitalter Bruegels,Göttingen 2000, hier: S. 38-46.

35 Sander 2006, wie Anm. 35, S. 263.36 Bätschmann 1981, wie Anm. 15.

inn unseren vorrfarn und unsern Keyserlichen geschriben rechten gesetzt,gebraucht, unnd derhalb bei den rechtsverstendigen radts gepflegt werden.“31

Der Herrschaft der Habsburger stand in den jungen Städten Flanderns und dernördlichen Niederlande ein städtisches, dem Mäzenatentum für Kunst besondersaufgeschlossenes Bürgertum gegenüber, das der Tatsache kritisch gegenüber stand,daß ihre Herrscher sich nicht dem geltenden Recht unterworfen fühlten.32 Vor die-sem Hintergrund erscheint es mir möglich, die politischen und moralischen Facettenin Darstellungen dieses Themas als Reflexion auf die aktuelle Diskussion der Ehe-gesetze, Luthers Stellungnahmen hierzu oder auch das Gelten zweierlei Recht für„Herrscher“ und „Untertanen“ zu sehen. Das reicht zwar als Erklärung für dieBeliebtheit eines Sujets nicht aus, das sich noch weniger als Altarbild eignet als dieebenso beliebten anderen „neuen“ alttestamentarischen Szenen mit freizügigen Pro-tagonistinnen; es geht jedoch einher mit der Entwicklung der sich in dieser Zeit neuetablierenden Gattung des Kunst- bzw. Galeriebildes. Man kann bei diesen Bildernvon einer veränderten Entstehungssituation ausgehen33: Private Aufträge und dasEntstehen von Kunstwerken, die ohne Auftrag, von künstlerischen Interessen moti-viert für einen Markt geschaffen und gehandelt werden34, führen nicht nur zu forma-len Unterschieden wie der „erzählerische[n], dann auch formale[n] Vereinheitlichungder Einzelbilder in einer einzigen Bildtafel [...], die bisher auf unterschiedliche Tafelnverteilt gewesen waren“.35

Es liegt vor diesem Hintergrund nahe, daß Bilder entstehen, die den Betrachter inein raffiniertes Spiel einbinden und mit seiner Augenzeugenschaft eines derart ambi-valent konnotierten Sujets spielen. Oskar Bätschmann hat das ausführlich am Bei-spiel des Pariser Lot-Bildes analysiert.36 Die Ambiguität des Gegenstandes dieser Bil-der ist durch die immer wieder anders ausfallenden Beurteilung des Verhaltens ihrer

60 BEATE FRICKE

37 Thies 2005 [2007], wie Anm. 15, hier: S. 181.38 Ebd.

Protagonisten begründet. Insbesondere seit Augustinus hatte man die Geschichte alstypologische Anspielung auf das Jüngste Gericht gelesen und eher entschuldigendeArgumente für Lot gesucht, der frei von Wollust, unter dem Einfluß von Weingehandelt habe. Im 14. und 15. Jahrhundert hatte die Episode in der weltlichen Lite-ratur mit moralisierender Grundhaltung Einzug gehalten. Im Spätmittelalter jedochwurde die Figur Lots „dazu verwendet, den Niedergang einer großen Persönlichkeitdurch Trunkenheit sowie das Nahverhältnis von Trunkenheit – als Ausdruck vonVöllerei – sowie Unkeuschheit zu veranschaulichen.“37 Er wird zum prominentenTrunkenbold und seine Töchter zu „Inkarnationen von Wollust und ‚Falscheit’“.38

Der Betrachter im Geflecht von Blickmagie und Sehtabu

Wie jedoch verhält sich Joachim Patinir zur Ambivalenz der von ihm dargestelltenGeschichte und wie lenkt er den Betrachter durch „seine“ Version der Geschichte? Inder Anschauung der Tafel aus Rotterdam muß sich der Betrachter entscheiden: Erkann entweder mit dem Ende der Pentapolis und damit mit dem Anfang der darge-stellten Geschichte beginnen. Dieser Teil der Handlung nimmt den größten, linkenTeil der kleinen Tafel ein und erregt mit der dargestellten Dramatik auch die größteAufmerksamkeit. Das kann er jedoch nur tun, wenn ihm die Geschichte bekannt istund er sofort die Schauplätze erkennt, so daß er sukzessiv der Erzählung folgenkann. Die Bildlektüre beginnt in diesem Fall im linken Bildhintergrund, springt nachvorne in die rechte untere Ecke auf den hell erleuchteten Weg, um dann das Ge-schehen im Zelt im rechten Bildmittelgrund in der oberen Bildhälfte vage zu erah-nen. Dabei wird der Vordergrund des Bildes, der sich wie ein Dreieck ins Bild schiebtund bei dem Götzenbild auf seiner Säule vor dem Felsmassiv auf einen Widerstandstößt, komplett übergangen. Doch auch ein weniger kenntnisreicher Blick einesBetrachters springt sofort in den Mittel- und Hintergrund des Bildes, und übergehtden dunkleren der beiden Wege im Vordergrund, der mit seinen kontrastarmengedämpften Farbtönen erst sukzessive Aufmerksamkeit erfährt. Dadurch, daß derschmalere Weg, der vom Bildrand rechts in den Bildmittelgrund verläuft, hintereinem Felsblock ohne ersichtliches Ziel in der Bildmitte verschwindet, erweist sichdieser Weg ins Bild nur bedingt als der „Hauptweg“ in das Bild. Es bleibt unklar,wohin er führen mag, vermutlich zur brennenden Siedlung am linken Bildrandetwas unterhalb der Bildmitte. Folgt der Betrachter dem heller erleuchteten, breiterenPfad von der rechten Bildkante aus in den Bildmittelgrund, also eigentlich entgegender konventionellen Leserichtung eines Textes, kommen ihm die beiden Engel mitLot und seinen Töchtern entgegen. Ihre Bewegungsrichtung von der Bildmitte nachrechts vorne ist ein weiterer Widerstand für diesen Beginn der Bildlektüre, geht mandavon aus, daß ein Betrachter den dargestellten Wegen ins Bild folgt; auch dieserWeg endet an einem Felsen. Zwar betont der Kontrast der dunklen Öffnung im Steindie beleuchtete Wand dahinter, läßt aber keinen Ausweg. Nur als Lichtfleck ist LotsFrau in der Bildmitte, links des Felsmassivs, und damit der weitere Verlauf desWeges Richtung Sodom zu erahnen. Oder der Blick geht vom Zelt oben rechts ausund beginnt dann mit dem Ende der Geschichte. Auf dem Weg dazwischen siehtman Lot mit seinen Töchtern auf der Flucht. Ihre Flucht führt sie den Berg hinauf, auf

ZEUGEN UND BEZEUGEN 61

39 Lukrez, Proömium des 2. Buches von De rerum natura, Übers. von Hermann Diels, sowie HansBlumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer, Frankfurt a.M. 1979.

40 So hat es die die technische Analyse des Bildes ergeben, vgl. Patinir 2007, wie Anm. 10, S. 141 Gregor d. Gr.: Epistolas VII 15, 4, PL 77, 855D.42 Philo von Alexandria: Über Abraham, übersetzt von J. Cohn, S. 93-154, in: Philo von Alexandria. Die

Werke in deutscher Übersetzung, hg. von Leopold Cohn, Isaak Heinemann, Maximilian Adler und WillyTheiler, Bd. 1, 2. Aufl. Berlin 1962: „Angemessen war es demnach, dass einer von den fünf Sinnen – wieeine Stadt aus einem Fünfstädteverbande –, der Gesichtssinn, einer besondern Ehre teilhaftig wurde undbei der Vernichtung der andern erhalten blieb; denn er bewegt sich nicht wie jene blos um dievergänglichen Dinge herum, er trachtet vielmehr zu den unvergänglichen Wesen zu gelangen und freutsich an ihrer Betrachtung.“ S. 131.

Pfaden, die dem Betrachter verborgen sind. Er verfolgt, „wie sie schweifen und irrenden Pfad zum Leben zu finden“. Dabei blickt er nicht wie der Weise bei Lukrez vomBerg hinab oder beobachtet von sicherer Warte am Ufer den Kampf Schiffbrüchigergegen Gewalten des Meeres.39 Der Betrachter kann wie auf einem Zeitstrahl in dererzählten Geschichte vor und zurückblicken. Die überlebenden Protagonisten derGeschichte hingegen dürfen sich nicht umwenden; was dann geschieht, haben siesoeben erlebt: ihre Mutter ist zu einem kleinen grauen Strich in der Landschaftgeworden, ein Farbklecks nur, den der Betrachter nur als Lots Frau identifizierenkann, wenn er die Geschichte, von Anfang bis Ende kennt. Dieser winzige helleLichtpunkt markiert den eigentlichen Anfang der Bildlektüre, die am Götzenbildvorbei, der Familie auf der Flucht bis ins Zelt folgt. Joachim Patinir unterstützt dieGleichgewichtung der drei Zeitebenen, indem er die Größe des Zeltes während desMalprozesses reduziert hat. Der Maler verkleinert das Zelt, in dem die Töchter ihrenVater, rechts oben in den Bergen, verführen.40 Er hält sich, anders als seine Nachfol-ger auf ihren Bildern, auf diese Weise zurück, in der Schuldfrage ein Urteil zu fällen.Für Gregor den Großen war es eindeutig Lot selbst, der sündigt: „Nam Lot in ipsa per-versa civitate fuit justus, in monte peccavit“.41 Lot flüchtet mit seinen Töchtern nach Segor. Die Wahl dieses Zufluchtsortes istbereits bedeutsam: Philo von Alexandria hatte in seiner Exegese der Lotgeschichtedie fünf Städte Sodom, Gomorrha, A. M, und Segor mit den fünf Sinnen verbunden,Segor stehe dabei für den Gesichtssinn.42 Es gibt auf der Rotterdamer Tafel von Pati-nir eine Reihe von Indizien, die in besonderer Weise auf den Sehsinn aufmerksammachen. Die Akzente, die Patinir mit seiner Lichtführung im Bild setzt, betonen dasSpiel mit Blicken: Löst man sich vom Lodern des Flammenmeeres, das den Hinter-grund beherrscht, sieht man weniger vom Lichtschein des Feuers als vom Tageslicht,das noch nicht von Rauchschwaden verdunkelt ist. Lots Frau blitzt in der Bildmitteim Dunkeln als Säulenmonument auf. Dieser Lichtfleck sitzt an einer Stelle, an derPatinir oft ein wichtiges Detail hervorhebt: es ist die absolute Bildmitte, an der sichdie Diagonalen kreuzen und der versteinerte Blick zurück oder Charons Blickrich-tung sichtbar wird. Lots Frau ist durch den verbotenen Blick auf das Zurückliegende,das Überschreiten des göttlichen Verbotes, zur Salzsäule erstarrt und bei Patinir zueinem fahl glänzenden Standbild geworden. Folgt man von ihrem Standpunkt ausge-hend der Lichtregie und sieht das, was sie nicht mehr erblicken konnte, trifft mannach der Umrundung eines erleuchteten Felsvorsprunges auf ein zweites Standbild,das sich filigran und doch erhaben seinen Götzen tragend fast wie vor einem hellenSchirm des Felsentableaus erhebt. Dieses steinerne alter ego ist das Zeugnis vom Göt-zendienst im Bild, die Statue auf der Säule, die auf das Bilderverbot, den Sturz derGötzen, den Verlust des Vertrauens mit dem Goldenen Kalb und andere Geschich-

62 BEATE FRICKE

43 Erasmus von Rotterdam, Adagia I, IV, 318, Desiderii Erasmi Roterodami Opera monia II, Bd. 1:Adagiovm chilias prima, hrsg. von M. L. van Poll-van de Lisdonk, M. Mann Phillips und Chr. Robinson,Amsterdam u.a. 1993, hier: S. 424, Z.420-424.

44 Martin Luther: „Sic statua haec vere est condimentum, et sal sapientiae, quo admonemur non esserespieciendum, sed perdurandum, et, sicut Paulus loquitur, ‚tendendum in anteriora’“, vgl. Phil. 3,13.Vorlesungen über 1. Mose von 1535-45, in: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesammtausgabe, Bd. 43,Weimar 1912, S. 90.

45 Rotterdam, 22,5x29,7cm, Öl auf Holz, 22,5 x 29,7 cm. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen. Inv.Nr. 2312.

46 Dürers Rückseite in Washington und die kleine Tafel von Patinier lassen den Inzest weg, hören vorhermit der Darstellung der Geschichte auf.

47 Gerhard Wolf, Bildmagie, in: Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. Ideen, Methoden, Begriffe, hrsg. v.

ten, die in der biblischen Geschichte noch folgen werden, anspielt. Lots Frau hat ihreStrafe für ihre Augenzeugenschaft erhalten. Sie ist zu Stein erstarrt, die verbotenenBlicke der Nachfahren werden ihre Strafen erst noch nach sich ziehen. Im weiterenVerlauf dieser Lichtachse stößt der Betrachter dann erst auf Lot mit seinen Töchtern,von den beiden Engeln angeführt. Wären Lot und seine Töchter dem göttlichenGeheiß gefolgt und auf dem von den Lichtboten gewiesenen, eingeschlagenen Pfadgeblieben, der nach rechts hinab führt, so hätten sie sich nicht umgehend aufAbwege gebracht und oben im Gebirge sich über das Inzestverbot hinweg gesetzt.Für die Lehren aus dem Schicksal Abtrünniger und die Abwege, auf die Flüchtlingegerieten, interessierte man sich zu dieser Zeit nicht nur in der Kunst, sondern auch inder Literatur. Erasmus von Rotterdam denkt über das Übel nach, das mit demBegehren Fliehender einhergeht, auf das Zurückgelassene, das Vergangene zurückzu blicken. Er stellt im Rahmen seiner Überlegungen zu den Gefahren der Kehrtwen-dungen beim Segeln und Reiten das Verbot „respiciens a tergo“, den verbotenen Rück-blick, aus der Geschichte Lots in den Kontext anderer Geschichten, bei denen derBlick zurück durch die Frau den Verlust ihres Lebens und damit den Verlust derGeliebten für den Mann zur Folge hat. Erasmus bezieht eine „Wendung“ aus demneunten Buch der Gesetze Platons auf Vergils Erzählung von Eurydike und dieGeschichte Lots.43 Das Salz der Weisen, sal sapientiae, sei es, stets nach vorne zublicken, so faßt Luther im Rekurs auf Paulus und Augustinus die Quintessenz ausder Geschichte zusammen.44

Wie jedoch werden derartige Rückenfiguren und andere Indizien dem Betrachterbei Patinir zum Urteilen vor Augen gestellt?45 Die Geschichte Lots erweist sich fürdie Frage, wie das Anfangen von Erzählen im Bild inszeniert wird, aufgrund derVerschränkung von Anfangs- und Enderzählung als besonders aufschlußreich. ImFall von Lot und seinen Töchtern sind es die Szenen von der Zerstörung Sodoms undder Flucht Lots mit seiner Familie sowie der Verwandlung von Lots Frau in die Salz-säule, als Enden, die mit ins Bild gebracht werden.46 Die Rettung durch die beidenEngel und der Inzest, aus dem die beiden Stämme der Moabiter und Ammoniter her-vorgehen, werden zu Anfängen einer Geschichte zweier Stämme des jüdischen Vol-kes. Dabei verflechten sich sexuelle und visuelle Verbote. Diese Konstellation machtaufmerksam für die Position des Betrachters und seiner Verstrickung in diesesGeflecht. Patinir begegnet diesem Dickicht, indem er anspielungsreich Blickmagieund Sehtabu miteinander verbindet (Abb. 2). Lots Frau wird nicht von der magi-schen Wirkung eines Bildes verzaubert, sondern ihr Bedürfnis, zurück zu blicken,läßt sie selbst zum Bild werden. Sie wird zur Verkörperung des (verbotenen) Blicks.

ZEUGEN UND BEZEUGEN 63

Ulrich Pfisterer, Stuttgart/Weimar 2003, S. 48-56.49 Isidor von Sevilla, Etymologiae, 1, 41, 1; Isidor sieht im Augenzeugenbericht des Geschichtsschreibers

die wichtigste Quelle, um Ereignisse glaubwürdig zu bezeugen.

Es handelt sich bei ihrer Erstarrung zur Säule um eine Art Verkehrung von Bild-magie. Damit wird das Lebendwerden von Bildern durch Blicke bezeichnet. Im Fallvon Lots Frau, die zurückblickt, handelt es sich um die magische Anziehung durchdas Zurückliegende, die Vergangenheit, die Heimat, das Spektakel ihres Untergangs.Ihr Blick auf die Vergangenheit wird zu einer Art Denkmal. Mit Blickmagie hingegenkönnte man die Entfaltung einer tödlichen Wirkung beschreiben, in Analogie zur„belebenden“ Bildmagie.48 Im Hinblick auf Zeugenschaft erweist sich das Rotterdamer Gemälde von JoachimPatinir als besonders interessant: Es führt uns eine wenn auch über andere Darstel-lungsmedien bekannte Geschichte neu vor Augen, eine historia, wobei beide Facettendes griechischen historein, angesprochen sind, von denen Isidor von Sevilla spricht:videre vel cognoscere, die in ihrer Reziprozität an den Beginn der Geschichte, den Sün-denfall, in der doppelten Bedeutung von Erkenntnis anschließt.49 Der Betrachterkann die Geschichte Blick für Blick, nach und nach erkennen, er erfährt sukzessivedie prekäre Situation, die ihm vor Augen gestellt wird. Dabei kann er sie als Ereignis(für den Vater) als auch als unlösbaren Konflikt (für die Töchter) für wahr halten. Erwird zum dabei stehenden Zeugen (testis), blickt in die Öffnung des Zeltes underahnt, was dort vor sich geht. Seine Zeugenschaft verbindet sein Wissen vomAnfang der Geschichte mit einem Ende. Die Zeugenschaft des Vaters ist eine vonTrunkenheit geblendete, eine der Töchter steht jeweils dabei und ist ihrerseits Zeu-gin. Jeder dieser Zeugen bezeugt etwas, das vergangen ist und ein Beginn war, voneinem Verlauf, einem Ende oder einer punktuellen Handlung. Im Bild von Patinir, indem sich die Geschichte auf drei Schauplätze verteilt, die nicht mit Blickachsen un-tereinander, sondern nur über den Betrachter und den Verlauf der Geschichte ver-bunden sind, wird das besonders evident. Begonnen hat jede dieser Arten von Zeu-genschaft in der Vergangenheit und weist in die Zukunft (im Hinblick auf ein Urteilin einem Prozeß, den Beginn neuen Lebens oder das Wissen um etwas Vergangenes)und zwar von dem Moment aus, in dem der Betrachter sich oder anderen gegenüberZeugnis ablegt, seine Zeugenschaft anerkennt, oder im Zeugungsakt.

Die Überwindung des Inzests bei der Öffnung des Schweizer Triptychon

Auf den Außenflügeln eines Triptychon in einer Schweizer Privatsammlung hat Pati-nir die verschiedenen Ereignisse der Geschichte Lots auf der Rotterdamer Tafel aufeinen Moment reduziert und sie auf zwei Flügel verteilt (Abb. 9). Beide Gruppenbeschreiten denselben Weg: auf dem rechten Flügel weist der eine Engel dem Vaterden Weg, während der andere Engel seine beiden Töchter an der Hand hinter ihnenauf dem linken Flügel das Geleit gibt. Bei ihrer Öffnung entfalten sich zwischenihnen auf den Innenseiten Szenen, die auf den ersten Blick wenig miteinander ver-bindet: die Taufe Christi auf dem linken Flügel, Hieronymus auf dem Mittelflügelund auf dem rechten Flügel die Ekstase Maria Magdalenas am Berg von la Sainte-Baume (Abb. 10). In der Literatur geht man bisher davon aus, daß auf dem rechtenFlügel drei verschiedene Szenen dargestellt sind, ohne daß man eine plausibleErklärung für ihre Zusammenstellung erkannt hat. Einig ist man sich darüber, daßder lesende Antonius mit seinem Schwein eine spätere Zutat ist.

64 BEATE FRICKE

Abb. 9: Joachim Patinir, Aussenflügel eines Tripytchon, Privatsammlung Schweiz, Lot und seine Töchter

Abb. 10: Joachim Patinir, Innenansicht des Triptychon, Privatsammlung Schweiz, Innenseite: linker Flügel : Taufe Christi; Mitte: Hl. Hieronymus; rechter Flügel: Ekstase Maria Magdalenas

ZEUGEN UND BEZEUGEN 65

50 Katalog Madrid 2007, wie Anmerkung 9, S. 316-325.51 Robert A. Koch: La Sainte-Baume in Flemish landscape painting of the sixteenth century, in: Gazette des

Beaux-Arts LXVI (1965), S. 273-282.52 Zu weiteren Bezügen zwischen Dürers Graphiken und Patinir vgl. Robert A. Koch, Joachim Patinir’s

Meeting of Saints Anthony and Paul in the wilderness“, in: The Burlington Magazine CXXXVIII 116(1996), S. 181-182 und Alejandro Vergara, Who was Patinir? What is a Patinir, in: AusstellungskatMadrid, S. 19-46, hier: S. 42f.

Meiner Meinung nach ist nur eine Szene, die Ekstase der Maria Magdalena, auf derInnenseite des rechten Flügels dargestellt. Bei der Flucht der heiligen Familie handeltes sich vermutlich um einen weiteren Schauplatz mehrerer ländlicher Szenen, dieVorder- und Mittelgrund mit Pilgern, Bauern, Spielmännern oder Passanten bevöl-kern50 Zu sehen sind auf der Lichtung im Wald drei Männer, einer trägt ein Kind,einer ein Instrument, ein Lastesel grast neben ihnen. Die charakteristische Felsforma-tion in der oberen Bildhälfte taucht mehrfach in Bildern von Joachim Patinir auf.51

Sie wurde mit einer Felsengruppe in St. Baume in der Provence identifiziert, woMaria Magdalena ihre letzten Lebensjahre verbracht haben soll. Ihrer Ekstase vordem sphärisch verklärten Himmel des rechten Flügels steht auf dem linken Flügeldie Erscheinung Gottes gegenüber, der den Heiligen Geist in Form der Taube zurTaufe in der unteren Bildhälfte aussendet. Hase und Hirsch im Gebüsch begleiten diePredigtszene etwas weiter hinten im Bildmittelgrund wie weitere Reminiszenzeneiner Begegnung zwischen Dürer und Patinir.52 Der Betrachter des Schweizer Tripty-chon erblickt also auf der Festtagsseite drei Szenen aus dem Leben von EremitInnen;Johannes d. Täufer, Hieronymus und Maria Magdalena. Mit dem Zeugnis dieserHeiligen wird ein neues Kapitel in der Erlösungsgeschichte aufgeschlagen. An diesengende Verderbnis der alttestamentarischen Begebenheit hingegen, mit der diestrafende Hand Gottes voller infernalischem Zorn irdische Sünder überzieht, erin-nern die Außenseiten des Triptychon, schließt man den Altar. Es ist anzunehmen, daß die Komposition für diese Außenflügel auf den Erfahrun-gen aus der Arbeit an der Rotterdamer Tafel basiert. Im Vergleich der beiden Darstel-lungen der Geschichte Lots wird deutlich, daß auf den beiden Altarflügeln die Ereig-nisse auf einen Moment verdichtet und die Lichtverhältnisse vereinheitlicht sind. Diewenigen hell erleuchteten Akzente markieren den Zug der Protagonisten: die Salz-säule, die Flügelkanten der englischen Boten, ihre hellen Gewänder, die Oberkörperder Töchter, die Falten des bereits betagten Lots, sein Gehstock. Der Untergang ihrerHeimat liegt hinter der Familie, das Ungewisse vor ihnen im Dunkel der Berge. Zwi-schen den dramatisch zugespitzten Kanten der vom höllischen Feuer von hintenbeleuchteten Felszacken wird der Blick auf die Weiten einer – allerdings als unfrucht-bar verdunkelte Ödnis erscheinende – Weltlandschaft freigegeben. Auf das von Pati-nir gewohnte satte Grün und sphärische helle Blau blickt der Betrachter jedoch erstnach der Öffnung Diese Verdichtung auf den Moment und die Plazierung Lots auf dem rechten Flü-gel, während Lots Frau und die Töchter, denen das Gottvertrauen fehlt, auf dem lin-ken, dem Untergang zugeordneten Flügel zu sehen sind, schließt an eine Sicht derFigur Lots an, die eine lange exegetische Tradition hat. Augustinus und Isidor vonSevilla und im Anschluß Gregor der Große interpretieren Lots Flucht als Verzicht aufdie sinnlichen Begierden des Fleisches; Hugo von St.-Victor schließt daraus, daß dieer damit seine Seele für das ewige Leben retten kann. Die Frauen in Lots Familie sinddie Sünderinnen, die freiwillig zur Sünde zurückkehren, so fassen es Ambrosius, Isi-

66 BEATE FRICKE

53 Gregor d. Gr.: Regulae Pastoralis liber III, 27, PL 77, 102-103, Ders.: Epistolas VII 15, 4, PL 77, 855s.Ambrosius: De virginibus II, PL 14, 214; Isidor von Sevilla: Quaest in Vet. Test, PL 83, 105, Hugo von St.Victor, Allegor. in Vet. Test, II 6, PL 175, 646ss.

54 Noch stärker beschnitten ist eine zeitgenössische Kopie, die nur Lot zeigt (Privatbesitz). Daß bereits zurZeit Hans Baldungs die Tafel beschnitten und so kopiert worden sein soll, gibt Anlaß zu fragen, ob essich nicht doch um ungefähr den Ausschnitt handeln könnte, den Baldung für dieses Thema gewählt hat,vgl. Walter Hugelshofer, Wiederholung bei Baldung, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 32 (1969), S.29-43, hier: S. 37ff.

dor von Sevilla und schließlich Hugo von St. Victor auf.53 Den an das Paradies erin-nernden saftigen Weiden, in denen die EremitInnen der Innenseiten leben, steht aufder Außenseite eine Weltlandschaft in finsterer, brauner Ödnis gegenüber. Die Poly-valenz der Rotterdamer Tafel ist einer entschiedenen Lesart der Geschichte Lotsgewichen.

Eine innerliche Zerrissenheit Lots, die aus der Uneinsichtigkeit in göttliche Hand-lungsweise resultierte, prägte erst diejenigen Darstellungen, die wenige Jahre späterentstanden sind. In der Berliner Gemäldegalerie wird das Fragment eines Bildes Lotsvon Hans Baldung aufbewahrt (Abb. 11).54. Mit der Beschneidung der Tafel ist dieSpur einer Sicht der Geschichte mit „schneidendem Blick“, eine andere Art derAugenzeugenschaft hinterlassen worden. Eine Kopie, die bereits den fragmentari-schen Zuschnitt zeigt, ist bereits kurz nach ihrer Entstehung des Gemäldes von Bal-dung entstanden. Eine andere Sicht auf Lot ist durch eine Zeichnung aus dem

Abb. 11: Baldung Grien: Lot, Fragment, Berlin, SPKB, Inv.-Nr. 2153

ZEUGEN UND BEZEUGEN 67

55 Hans-Martin Kaulbach, Schule des Hans Baldung Grien? 94: Loth und seine Töchter, in: DeutscheZeichnungen vom Mittelalter bis zum Barock. Bestandskatalog Staatsgalerie Stuttgart, GraphischeSammlung, bearb. von dems., mit Beiträgen von Guido Messling und Texten von Heinrich Geissler(1927-1990), hier: S. 71-72.

56 In einer Zeichnung in Stuttgart, die Baldung aufgrund eines Holzschnittes mit demselben Themazugeschrieben und als Kopie einer verlorenen Zeichnung betrachtet wird, hat er mit den Töchternbegonnen. Interessanterweise schaut dort Lots Frau zu uns. Kometenstrahl aus dem Himmel, jedochzielgerichteter als auf dem Pariser Bild. Zum Kometen als Zeichen siehe Bätschmann zum Pariser Bild,wie Anm. 15, S. 176-178 sowie Gabriele Wimböck, In den Sternen geschrieben – in die Bilder gebannt.Die Angst vor der großen Sintflut im Zeitalter der Reformation', erscheint in: HistorischeKatastrophenerfahrungen in der bildenden Kunst, hrsg. von Jürgen Schläder und Regina Wohlfarth,Berlin: Henschel 2007, 212-239. Die Kopie wurde zuletzt in Colnaghi“ An Exhibition of MasterDrawings“ New York/London 1996 Nr. 1 in Farbe reproduziert: als Swiss School, First half of the 16thcentury. vermutlich in London 9. July 2001, lot 56 verkauft, in: Deutsche Zeichnungen vom Mittelalter biszum Barock. Bestandskatalog Staatsgalerie Stuttgart. Graphische Sammlung, von Hans-MartinKaulbauch mit Beiträgen von Guido Messling und Texten von Heinrich Geissler, Stuttgart 2007, S. 72.

57 Martin Luther, In Genesin Declamationes - Über das erste Buch Mose predigeten, Wittemberg 1527, in:D. Martin Luthers Werke, Kritische Gesammtausgabe, Bd. 24, Weimar 1900, S. 354.

Umkreis Hans Baldungs überliefert, die in Stuttgart befindet.55 Nur seine linkeHand, in die er seinen Kopf stützt, ist ausgearbeitet, ein paar schwarze Linien deutendie Haltung seines Körpers an. Die eine Tochter, im Halbprofil gezeichnet, sitzt amBoden in der Mitte des Blattes. Sie reicht ihm ihren Becher; ihre Schwester, dazwi-schen etwas nach hinten versetzt, hat ihren eigenen Becher bereits zum Trinkenangesetzt. Das Berliner Fragment hingegen stellt uns nurmehr ein Bild Lots vorAugen. Wie ein Bildnis zeigt es ihn, in Anlehnung an Konventionen der zeitgenössi-schen Porträtmalerei, mit einem schwarzen Vorhang, dem weißen Namenszug, derleicht zugewandten Haltung, dem pelzverbrämten Gewand, dem Format und seinenMaßen. Es wirkt auf diese Weise wie ein „Porträt“ seines moralischen Zwiespalts.Dieser Eindruck wird durch den Ausschnitt durch die Beschneidung noch verstärkt.Wäre nicht das helle Inkarnat seiner Tochter an der unteren Bildkante, der prunk-volle Becher und der eigenartig dumpfe Blick, man würde ein Wappen oder einenNamenszug des Dargestellten, etwa einen Gelehrten, und nicht eine biblische Personerwarten. Die eigene Perspektive Baldungs auf etablierte Sujets kennt man von ande-ren Werken seiner Hand ebenso wie das helle Inkarnat vor schwarzem Grund. Stehtder inneren Zerrissenheit des Alten in Karlsruhe auf der Tafel mit dem UngleichenLiebespaar eine vergleichbare stumme Traurigkeit der Liebesdame gegenüber, ist Lotauf der Berliner Tafel letztlich allein. Der Betrachter blickt auf Lot, wie er den Wein-kelch gerade abgesetzt und mit leerem Blick inne hält. Von der Tochter ist nur dieBeuge ihres linken Ellbogens sowie die sanfte Rundung ihrer linken Hüfte, die voneinem Leintuch bedeckt ist, sowie ein kleiner Teil ihres Unterschenkels zu sehen. Diegesamte Aufmerksamkeit gilt dem letztlich unerklärlichen Los des Vaters: Soeben ister dem Untergang seiner Heimat entronnen, hat auf der Flucht seine Frau verlorenund wird nun, betrunken gemacht von seinen eigenen Töchtern, zum Inzestverführt.56 Diese Perspektive auf Lot wird plausibel, verdeutlicht man sich die Rat-losigkeit Luthers in seinem Kommentar zur Geschichte Lots: Er antwortet auf dieFrage, wieso Gott Lot dieses Schicksal zugedacht hat: „Es ist je wünderlich, aber ebendarumb geschehen, daß die Vernunft über solchen närrischen Historien zum Narrenwerde. Sanct Paulus hats wohl gesagt: Seine Gerichte sind der Vernunft unerkünd-lich. Er treibts also mit den Heiligen, daß er alle Klugheit zu Narren macht.“57