CONTRATO DE INSTALACIÓN DE MONTAJES, DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PLANTA

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de ayotitlán, jalisco. La negociación de...

Transcript of Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de ayotitlán, jalisco. La negociación de...

Escuela Nacional de Antropología e Historia INAH SEP

VISIBILIDAD E INVISIBILIDAD DE LOS NAHUAS DE LA REGIÓN DE AYOTITLÁN, JALISCO.

LA NEGOCIACIÓN DE LO INDÍGENA

T E S I S PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

P R E S E N T A AMIEL ERNENEK MEJÍA LARA

DIRECTORA DE TESIS: DRA. PAZ XÓCHITL RAMÍREZ SÁNCHEZ

MEXICO, DF 2005

A los pobladores de la región de Ayotitlán

que han defendido existir juntos

y ver y verse

desde sus miradas

A mis padres

que son el origen de estar

entre estas preguntas

A Mariana

por estar, enseñarme y andar

estos caminos que

compartimos

Agradecimientos Esta investigación que por protocolo lleva mi nombre en la autoría, es en realidad la

presentación de innumerables recorridos que han coincidido, de procesos

personales, de otros compartidos y de caminos en los que muchos hemos andado.

Es por ello que el presente trabajo no es sólo el resultado de una preocupación mía,

sino el de muchas inquietudes que han tomado forma a lo largo de este tiempo. Por

ello a los que están en la distancia de esta búsqueda quiero agradecer:

En el ejido de Ayotitlán, a todos los miembros del Consejo de Mayores en donde hoy

se exploran caminos para defender el ver y verse desde sus miradas. A Don Chayo

(†), Gaudencio Mancilla, Gaudencio Flores, Miguel Monroy, Don Hermelindo, José

Ocaranza, Magda, Teofilo, María y su familia, a Everardo, Martín, Alondra y Checo,

a todos ellos gracias por su ayuda, su tiempo, su apoyo y su amistad.

Entre los que hemos acompañando el proceso de esta región gracias a César,

a Margarita, a Carlos, a Roció, a Tania y Jaime con quienes he compartido días,

viajes y preguntas junto a la gente de Ayotitlán.

En la Antropología agradezco a mis compañeros de carrera; a Iván Gomezcésar

quien me mostró la pasión por la antropología, el debate étnico e histórico; a Adriana

López Monjardin quien con su reflexiva y crítica manera de preguntar me ayudo

a averiguar en el lugar correcto para ir construyendo este problema de investigación;

a Maya Lorena Pérez Ruiz y Eduardo Zárate quienes antes de conocerlos

personalmente, con sus trabajos ya formaban parte de esta investigación; a Maya

Lorena por ayudarme a ver de una nueva manera el debate alrededor de los

indígenas y de lo étnico; a Eduardo por abrirme la puerta para entender la

importancia de lo local, lo global y el proceso histórico entre ambos; a los dos por sus

observaciones.

A Xóchitl, quien desde el salón de clases nos enseño que la antropología es un

recorrido en el que uno se va preguntando siempre, gracias por haberme

acompañado desde mis primeras incertidumbres y hasta ahora con la respuesta que

significa este trabajo.

A mis hermanos Afra y Airy, quienes desde su lugar y sus ojos, estuvieron siempre

pendientes y atentos de lo que ha significado para mí esta investigación.

A Mariana, por el apoyo día a día, el ánimo cuando creí que este proyecto terminaría

truncado, la comprensión en los momentos de difíciles y su punto de vista que fue

central para ir logrando llenar estas páginas.

A todos por su tiempo, su amistad y sus palabras.

Introducción

11

Introducción

Los nahuas de Ayotitlán

Al Sudeste de Jalisco, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, se

encuentra uno de los “actuales territorios nahuas” del estado; en él se ubica el ejido

de Ayotitlán, localizado a 37 kilómetros al Este de la cabecera municipal. Sus tierras

se encuentran entre cañadas y montañas en una de las zonas serranas de la región.

Por su amplia dimensión, colinda con las comunidades agrarias de Chacala, al Sur;

Cuzalapa, al Oeste, y el estado de Colima al Sureste. En términos geográficos el

ejido de Ayotitlán se sitúa en el declive Sur de la Sierra de Manantlán en dirección

hacia la costa del Pacífico, en una zona de transición biológica y topográfica que

varia de los 2600 a los 500 MSNM, mostrando una gran diversidad de riquezas

naturales, superficies y climas.

El principal acceso a esta región es desde una carretera que da comienzo en la

cabecera del municipio, jurisdicción en la cual se encuentra casi el total del territorio

indígena. A sólo siete kilómetros, la vía asfaltada termina y da inicio un camino de

terracería en dirección a la Sierra de Manantlán que lleva al ejido de Ayotitlán. Este

trayecto cruza la serranía por su costado Sur, finalizando en la carretera que enlaza

a la ciudad de Colima con el poblado de Minatitlán, una ruta que les da acceso por el

Este desde el estado de Colima.

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

12

Mapa 2: Municipio de Cuautitlán y caminos de acceso al ejido de Ayotitlán

Mi primera visita a esta zona fue en 1996; en aquél momento colaboraba en la

localidad de Ayotitlán como voluntario de la Unidad de Apoyo a Comunidades

Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la aplicación de

talleres sobre derechos humanos y agrarios y del convenio 169 sobre pueblos

indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La labor se

integraba al proyecto de intervención de esta dependencia en el Sur de Jalisco, que

era cofinanciada por el Instituto Nacional Indigenista (INI) hoy Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)1.

1 El objetivo de los talleres formaba parte de una campaña que buscaba abordar, ejemplificado en las problemáticas locales, los diversos espacios jurídicos en los que se podían defender sus derechos como indígenas.

Introducción

13

Desde un inicio, como parte de la capacitación para los talleres que impartiríamos,

comencé a conocer las problemáticas de los “Nahuas de la Sierra de Manantlán”.

Uno de los temas que llamó mi atención era la insistencia de los capacitadores sobre

la apariencia “no indígena” de los pobladores del ejido de Ayotitlán, la cual era

resultado de un largo proceso de pérdida de su idioma originario, del atuendo de

manta y de la organización política local. Junto a estos señalamientos se referían los

“rasgos” donde era visible su pertenencia “nahua”, como en la uniformidad de la

vestimenta, sus formas de vida, la organización de las fiestas o sus demandas

políticas. Fue con esta imagen, motivada por los coordinadores de la UACI, con la

que llegué por primera vez a Ayotitlán.

Durante la aplicación de los talleres, lentamente comencé a conocer algunos de los

conflictos de las comunidades. Uno de ellos era la pugna por la tierra y los recursos

naturales del ejido, que marcaban de manera importante su realidad social y política.

Estos problemas, que habían llevado al choque interno, se daban principalmente

entre las organizaciones campesinas independientes -que mantenían una larga

historia de lucha por la democratización del ejido, la regularización de tierras y la

defensa de sus recursos naturales- y las organizaciones oficiales, principalmente la

Confederación Nacional Campesina (CNC), la cual era apoyada por los caciques del

municipio y una facción importante del Partido Revolucionario Institucional del estado

de Jalisco (PRI).

En este mismo contexto, el trabajo con la UACI me fue acercando a otros espacios

de articulación fuera del dominio de las organizaciones campesinas. El más

sustancial era el de un grupo de personas, en su mayoría de edad avanzada, que

reivindicaba la reconstitución de la autoridad indígena y la recuperación de esta

forma de organización comunitaria. En sus argumentos declaraban que los

principales problemas de la zona habían comenzado en 1965 con la transformación

de la propiedad colectiva en la de ejido, parcelando las tierras y desplazado al

gobierno indígena por el de la junta ejidal. En ese sentido sus reivindicaciones

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

14

aspiraban al reconocimiento de la región como nahua, lo que significaba entonces

regir a la comunidad agraria por bienes comunales y usos locales.

Por otro lado, a lo largo de mis estancias en el ejido, una vez al mes a lo largo de un

año, fui conociendo la historia local. Los momentos que estaban más grabados en la

memoria colectiva eran los de abusos, persecuciones y grandes cambios. Algunos

viejos narraban que alrededor de la década de 1920 eran encarcelados por vestir de

manta o hablar su idioma cuando bajaban a los poblados no indígenas de los

alrededores. Contaban cómo esta situación los había orillado a ir cambiando su

vestimenta y a hablar el español para evitar los insultos y los arrestos. Relataban

también, cómo durante la cristiana (de la década de 1930), gavilleros y militares los

perseguían para asesinarlos, obligándolos a esconderse en las serranías para evitar

los robos y la violación de las mujeres, fundando nuevos poblados lejos de los

caminos. La instauración del ejido era otro recuerdo marcado en la memoria, ya que

fue el tiempo en el que habían perdido importantes formas de organización de la

distribución de la tierra y el trabajo colectivo, lo que había acentuado aún más el

desdibujamiento de los “rasgos” que los identificaba como indígenas, ubicando

lentamente la región como mestiza.

En este contexto de grandes cambios, el apoyo que instancias como la UACI y el INI

brindaban a quienes defendían el regreso del gobierno indígena ayudaba a visibilizar

las reivindicaciones políticas desde su filiación cultural; una propuesta que no tenia

un apoyo generalizado entre todos los pobladores del ejido.

Pese a esta primera imagen de conflictos y divisiones internas en las que la defensa

de un régimen por bienes comunales era una reivindicación mas entre otras; a

menos de un año de haber terminado mi colaboración con la UACI, en el ejido de

Ayotitlán comenzó a crecer la presencia de estas demandas elaboradas desde su

pertenencia nahua, traducido en la participación de foros y eventos políticos

alrededor del reconocimiento indígena y sus derechos, así como en acciones locales

Introducción

15

tales como la reconstitución, a finales de 1997, del “Consejo de Mayores”, nombre

que le daban a la iniciativa en la que fundaron su junta de autogobierno.

En este proceso los pobladores del ejido de Ayotitlán comenzaron a representar en el

escenario estatal y nacional las nuevas luchas indígenas, iniciando en la región

propuestas y demandas como la autodeterminación o autonomía indígena,

características de los movimientos “étnicos” de este periodo en México.

Este proceso de emergencia y consolidación de las “demandas indígenas” en la

región de Ayotitlán fue generando en mi una serie preguntas, las cuales me harían

regresar en el año 2001 al ejido Ayotitlán como parte de mi iniciación escolar en la

antropológica, lo que después se tradujo en el trabajo que dio vida a esta

investigación.

Lo que me interesaba era conocer como inició el proceso de creación y consolidación

del ejido de Ayotitlán, el cual había producido una importante transformación en la

vida diaria local. Además, buscaba entender cómo, en el contexto de un largo

periodo previo de demandas “campesinas”, distantes de reivindicaciones alusivas a

su pertenencia indígena, cobraban fuerza en la década de 1990 las demandas

soportadas en el argumento reivindicativo de su cultura nahua y de sus derechos

como indígenas.

Uno de mis primeros acercamientos, como parte de esta investigación, fue

reconstruir la historia reciente de Ayotitlán, caracterizada por una intensa presión

sobre su pertenencia cultural, originada en gran parte por su lucha contra el despojo

de sus recursos naturales y tierras. Esta condición, similar a la de otras regiones

indígenas, se diferenciaba, en este caso, por el proceso de desvanecimiento de

importantes “marcadores culturales” que había motivado, por parte del gobierno y la

sociedad del estado de Jalisco, su trato como “campesinos”, situación que los alejó

de la política indigenista nacional.

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

16

Además, me interesó analizar como en este desarrollo, se habían ido minando gran

parte de las instituciones locales de administración de las tierras que se articulaban

al cuerpo cultural local, un proceso que concluía, a principios de la década de 1960,

con la creación del ejido de Ayotitlán; el cual catalizó una serie de transformaciones

en la organización social y cultural de la tierra. Eso me permitió conocer cómo con

este cambio, las demandas locales adquirieron nuevas características, y cómo hacia

la década de 1970, las exigencias giraron en torno al ejido mediante demandas como

las de de dotación y regularización de la tenencia de la tierra, que eran

caracterizadas discursivamente como exigencia de la clase campesina.

En este contexto, fue que la región se fue definiendo desde afuera como “no

indígena” y delimitada como “campesina”. La negación de su estatus indígena se

observaba en el trabajo del entonces INI que solo trabajaba en la zona wixarika del

estado, así como en varios de los estudios realizados en la región durante las

décadas de 1980 y hasta mediados de 1990, como el de Alejandro Angulo Carrera y

José de Jesús Lomeli Peña (1993), Diana Ortega (1995), Rosa Rojas (1996), Pedro

Figueroa (1996), Enrique José Jardel, Raquel Gutiérrez y Pedro León (1990), entre

otros, en los que se privilegió el análisis de los aspectos económico-estructurales,

ambientales y de poder, que caracterizaban a los estudios rurales de la época,

reduciendo las menciones sobre la condición indígena solo a pequeños comentarios

anecdóticos.

Pese a esta tendencia, mi trabajo de investigación me permitió detectar como, a

pesar de todo, en algunos espacios de las comunidades se habían mantenido las

reivindicaciones por su reconocimiento como indígenas intentando la apertura

constante de espacios para sus exigencias. Un ejemplo de ello fue la solicitud para

incorporar esta zona al sistema de educación bilingüe (1989) mientras que

paralelamente, en algunas organizaciones campesinas comenzaron a visibilizarse

reivindicaciones desde su pertenencia indígena, aunque no siempre de manera

central.

Introducción

17

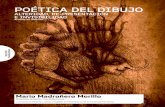

Niños de Tiroma en el ejido de Ayotitlán

Foto (1) de Ernenek Mejía

Fue así que una serie de eventos fueron acentuando esta tendencia en la región de

la Sierra de Manantlán. Uno de ellos fue la creación de la delegación del INI Jalisco

que en 1992 buscó establecer organizaciones indígenas en el sur del estado para su

trabajo de intervención, ayudando a la creación de la Unión de Pueblos Indígenas de

Manantlán (UPIM); otra de ellas fue, en el contexto de reconocimiento indígena

abierto por la declaración de guerra del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

(EZLN), la llegada del Proyecto Universitario de Apoyo a Comunidades Indígenas

(PUACI) de la UdeG, posteriormente UACI; así como también la consolidación de un

movimiento indígena nacional alrededor de la firma de los acuerdos sobre Derechos

y Cultura Indígena entre el EZLN y el gobierno federal, que provocó el acercamiento

de miembros del ejido de Ayotitlán a espacios estatales y nacionales de

reivindicación de los derecho indígenas.

Estas nuevas condiciones, fortalecieron la búsqueda local por su reconocimiento

como indígenas, que desde la llegada de la educación bilingüe, “confirmó su

pertenencia nahua” y abrió espacios para demandas apoyadas en esta identidad así

como del “rescate de su cultura”. En el ámbito político de las comunidades este

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

18

escenario se tradujo en mayor fuerza para “los defensores de la causa indígena”,

ganando importantes espacios y una amplia legitimidad al interior del ejido.

Fue así que en el acercamiento inicial a esta investigación pude conocer también

como el desafío abierto por los nahuas del ejido de Ayotitlán para revitalizar su

cultura, fue suscitando diferentes posturas en el ámbito académico, gubernamental y

de solidaridad con los indígenas, determinando el debate y reconocimiento

contemporáneo de las problemáticas de las comunidades de Ayotitlán.

Antropólogos como Guillermo de la Peña, quien había trabajado desde la década de

1970 en comunidades campesinas e indígenas del sur de Jalisco, cuestionaron el

proceso de emergencia de demandas indígenas en la Sierra de Manantlán,

atribuyéndoselo a la intervención de la UdeG, mediante la UACI, suponiendo que los

universitarios eran los generadores de estas reivindicaciones, que desde su punto de

vista manejaba “un lenguaje etnicista radical” (De la peña, 2001).

En este sentido, el estudio de la situación del ejido de Ayotitlán se colocó bajo las

tendencias analíticas que caracterizó el uso de de identidad como estratégica o

instrumental, un medio que era visto como la respuesta a la crisis que enfrentaban

los actores buscando la maximización de los recursos estatales, y haciendo uso de

ciertos símbolos para mantener una mejor posición en las negociaciones con el

Estado.

Esta tendencia se cristalizó en algunas posturas indigenistas las cuales, aun con el

trabajo de intervención de la delegación del INI Jalisco en la región, expresaba en las

oficinas federales la inexistencia de los nahuas en esta zona, y bajo este argumento

se rechazaron financiamientos de proyectos culturales dirigidos a estas poblaciones.

En contraste, entre las organizaciones civiles y universitarias del estado de Jalisco

con trabajo de solidaridad con los indígenas -como la UACI o AJAGI (Asociación

Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas)- la situación de los nahuas se caracterizó

Introducción

19

como un movimiento histórico de enfrentamiento y resistencia cultural basado en una

raíz profunda y ancestral, que afirmada en la existencia de algunos de sus últimos

“rasgos nahuas”, mostraba la permanencia indígena en el sur de Jalisco, en tanto era

negado por parte de la sociedad estatal.

Sin embargo, era palpable que el proceso en ejido de Ayotitlán rebasaba estas dos

posturas que obviaban la dinámica de cambio y rearticulación cultural. Un ejemplo de

ello era la integración de la estructura de cabezales y mayores a la organización

política del ejido, que actuó como un espacio de legitimidad para los líderes de las

organizaciones campesinas, desde el cual se mantenía un sentido cultural local en el

proceso de consolidación de esta institución. Por otro lado, era evidente como las

viejas demandas indígenas se había integrado al proceso del ejido intentando hacer

uso de éste para logra sus objetivos, como lo demostraba la toma de posición del

primer comisariado ejidal, el cual había sido uno de los cabezales opositores al ejido,

y buscando establecer la tenencia comunal de la tierra, siendo ya la autoridad agraria

interpuso un aparo contra esta creación.

Esta realidad menos visible pero vigente, me fue presentando los detalles de un

desarrollo que mostraba una nueva dimensión del proceso en la región de Ayotitlán

en la que se mostraban un largo recorrido de negociación entre las demandas

locales, sus contextos y los cambios globales.

El problema

Para tener nueva perspectiva sobre el caso de Ayotitlán surgieron algunas preguntas

básicas para la investigación: ¿Por qué había sido invisible la realidad cultural

indígena de Ayotitlán durante tanto tiempo y para quiénes? ¿Cómo y de qué manera

se reprodujeron y trasformaron las formas culturales que permitieron reaglutinar la

organización indígena? además de que ¿cómo se relacionaba este proceso de

visibilización de las demandas indígenas con los cambios en los contextos

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

20

regionales, nacionales e internacionales, tanto en el ámbito de la política estatal

como en relación con los movimientos sociales más amplios?

Para abordarlas consideré pertinente conocer con mayor profundidad el proceso de

creación y consolidación del ejido de Ayotitlán, un parte aguas en la vida diaria local.

Por otro lado, era necesario entender cómo en el contexto de un largo periodo de

demandas “campesinas”, cobraban fuerza demandas bajo el argumento de su

identidad nahua, ubicado todo ello en su articulación con los cambios en el contexto

regional, nacional e internacional.

Una de las primeras respuestas surgió alrededor del tipo de enfoque con el que

ciertos especialistas y políticos habían buscado entender las problemáticas indígenas

durante la década de 1960 y 1970. Mucho del debate académico de esos años sobre

los indígenas se había ubicado alrededor de las regiones rurales y subsumido por los

estudios campesinistas, en los que el concepto de cultura se subordinaba a los

criterios económico-políticos, generando una serie de paradigmas analíticos que no

daban importancia a las variables culturales (Krotz, 2003).

En este sentido, en las prácticas gubernamentales la problemática indígena era

reconocida en el ámbito agrario y agropecuario en tanto su condición productiva y

económica viendo a este sector como campesino, mientras que en el INI existía la

idea, entre muchos, del proceso de “desvanecimiento” que consideraba a los grupos

carentes de “rasgos culturales” -como la lengua, el vestido, etcétera- en un proceso

de asimilación a la cultura nacional, por lo cual se alejaban de su realidad como

indígenas. Ambos enfoques habían influido en la construcción de una mirada hacia

las realidades indígenas como la de Ayotitlán sometiéndolas a dichas

construcciones.

Sin embargo, la simultaneidad de las demandas en Ayotitlán al uso del discurso

dominante; las cuales durante el periodo en que las teorías sobre el carácter de clase

del campesinado eran hegemónicas, fueron presentadas mediante demandas por

Introducción

21

derechos políticos, sociales y económicos; mientras que en la década de 1980, junto

a la emergencia en la academia y el gobierno de posturas alrededor del pluralidad

cultural y la cultura popular, en Ayotitlán la demandas dieron un giro hacia exigencias

alusivas a su derechos como indígenas.

Esta correspondencia me llevó a investigar la relación que existía entre los espacios

académicos y políticos como constructoras de discursos dominantes y las

reivindicaciones de los actores. Fue así que la propuesta de James Scott del

enfrentamiento, negociación y resistencia entre el dominado y dominante mediado

por un discurso público y un discurso privado significó un análisis útil. El

planteamiento presentaba al discurso publico del dominador enfrentado a un discurso

oculto del subordinado, sucedido mediante un juego dialógico en el que los actores

dominados hacían uso de los términos impuestos por el dominador (discurso público)

para obtener un beneficio legitimado, sin que esto necesariamente implicara asumir

de manera total las condiciones establecidas (2000).

Este enfoque me permitió tener una herramienta para entender la información que

surgía en el trabajo de campo, en el cual observaba diversas estrategias que en “lo

publico” implicaba el uso del discurso campesinista e indigenista, mientras que en un

“discurso oculto”, se hacían presentes motivaciones locales en correspondencias con

demandas culturales, las cuales se presentaban en los términos del discurso

dominante. Una condición que podría haber motivado entre diversos sectores

estatales el reconocimiento equivocado de la problemática regional durante las

décadas de 1970 y 1980, observándola en los términos del discurso campesinista

usado por los actores y no visto en las fuentes culturales menos visibles del conflicto.

Otra línea analítica con la que busqué entender esta invisibilidad del proceso cultural

de la región de Ayotitlán, fue la noción de cultura descriptiva que en México ha

dominado los términos del reconocimiento de lo indígena, bajo el cual los rasgos

culturales se presentan como equivalente a la totalidad de la cultura, que en el caso

indígena se mostraron como las “supervivencias” de “restos de formas culturales

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

22

previas que permanecieron hasta el presente dando testimonio de su existencia

pasada”, y que en el caso de Ayotitlán, la ausencia de estos rasgos significó, desde

esta noción, la desaparición de su cultura indígena (Thompson, 1998).

En cambio, para entender mejor la reproducción de la cultura local en Ayotitlán fuera

de estos marcadores de “lo indígena”, retome la postura de Gilberto Giménez quien

bajo una concepción simbólica de la cultura separa a las formas culturales

objetivadas de las interiorizadas, las primeras expresadas en la indumentaria, las

danzas, los objetos festivos etc., y la segunda enunciada en las ideologías, las

mentalidades, las creencias, el conocimiento y la identidad. Esta propuesta me

permitió enfrentar de una mejor manera los cambios en la indumentaria y el idioma,

caracterizados por Giménez dentro de la esfera objetivada de la cultura, y ubicar la

cultura local de Ayotitlán en el ámbito interiorizado, en el que una serie de elementos

simbólicos y de usos, mantenían y reproducirán su pertenencia, aun frente a la

ausencia de rasgos delimitados por especialistas y funcionarios como “lo indígena”

(Giménez, 2005: 80-85).

En este sentido también fue necesario fijar un enfoque sobre lo étnico, en el que se

cuestionara la interpretación del concepto como algo esencial al sujeto e

independiente de las relaciones sociales, ya que en la acepción más usada del

término, lo étnico se asocia y se comprueba mediante una serie de elementos

presentes en los sujetos de manera natural y no como el resultado de un proceso,

que para el caso de Ayotitlán ayudaría a entender su transito por este tipo de

dominación desde un enfoque que diera cuenta de los cambios sociales, políticos y

culturales locales que marcan la región.

Por esta razón retomé a autores como Maya Lorena Pérez Ruiz (2003, 2005, 2006) y

a Eduardo Restrepo (2004), quienes analizan lo étnico mediante su historización,

eventualización y desnaturalización, presentándolo como “una forma de clasificación

mediante la cual se impone un tipo particular de dominación que se sustenta en las

diferencias culturales”; una propuesta que trasladada al casos de Ayotitlán mostraba

Introducción

23

estas características, es decir donde se trata de un proceso de negación y de

reasignación en su condición étnica dentro de un transcurso histórico y no como

inherente a su conducta sociocultural (Pérez Ruiz, 2006: 12).

De este modo, las líneas conceptúales de esta investigación, exponen, por un lado,

los detalles del proceso en Ayotitlán, en el que los cambios de los marcadores

culturales, los términos discursivos del reconocimiento del problema indígena y

étnico han influido de manera determinante en el desarrollo de las reivindicaciones

políticas de la región. Mismas que por otro lado, muestran un camino resuelto

constantemente desde los recursos culturales locales, principalmente desde las

formas interiorizadas de la cultura, que han significado una realidad en constante

cambio. Un proceso que en esta región muestra aspectos importantes del debate de

lo indígena y lo étnico en México, y su relación con el desarrollo de diversos

contextos, así como la participación de diversos actores en la “consolidación/disputa

de esta construcción social” y forma de subordinación determinada como étnica

(Restrepo, 2004: 28; Pérez, 2006: 11-12).

Es así que este trabajo es el resultado de un análisis “selectivo” de los procesos

nacionales e internacionales que ha formado parte de “la emergencia de lo indígena

y lo nahua en Ayotitlán” y no de todo México; una revisión general de lo que para

este caso repercutió en su proceso. Es decir es “una mirada global desde lo local”

que ha recortado del proceso mas amplio de emergencia de los indígenas como

sujetos políticos y lo que ha influido en esta región del sur de Jalisco, quedando fuera

momentos y hechos que para otros casos y problemáticas pudieran resultar

determinantes.

Tampoco es un trabajo exhaustivo respecto de todos los hechos, actores, personas y

desarrollos de la región de Ayotitlán sino que se trata de un abordaje de los procesos

que desde mi punto de vista influyeron para ir perfilando el desarrollo de largo plazo

que será mostrado en los siguientes capítulos. Para ello busqué retomar los

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

24

momentos, situaciones e influencias que repercutieron en los giros que irían

trasformando a la región.

También tengo que aclarar que este enfoque general fue asumido por la importancia

que quise darle a una orientación histórica con el fin de mostrar un análisis de la

problemática de manera contextualizada, no disociada y separada de los cambios de

largo plazo, que desde mi punto de vista son importantes para entender, en primer

lugar, la cultura y sus dinámica de transformación, en segundo lugar, el problema de

lo étnico como un hecho histórico, y en tercer lugar para examinar los proceso de

subordinación y resistencia abordado desde los actores.

Finalmente, este enfoque también lo escogí como una respuesta personal a la

carencia de información sobre la región, que tanto para los propios nahuas de la

región de Ayotitlán como para futuras investigaciones representa una ruta general del

proceso desde un abordaje antropológico.

Metodología

Mi trabajo de campo se realizó en un primer momento en dos periodos anuales de

entre 15 y 20 días en 2001 y 2002 respectivamente, y en un segundo momento, a

través de diversas estancias en entre el año 2003 y 2006. A lo largo de estos años

también asistí a diversos eventos de importancia en su proceso de reivindicación

como nahuas realizados tanto en el ejido de Ayotitlán como fuera las comunidades.

Las primeras fases de investigación fueron de observación y adaptación al campo.

Posteriormente registré asambleas ejidales, del consejo de mayores, así como

reuniones políticas de diversa índole, además de las festividades. Esta primera etapa

me permitió distinguir los principales puntos para el análisis del tema de esta

investigación e ir delimitando la problemática.

Introducción

25

Durante un segundo momento, realicé entrevistas libres y estructuradas con

personajes claves de las diversas facciones políticas, así como con personas que

han vivido de manera cercana el proceso de transformación cultural en las

comunidades. Con ello busqué conocer de manera detallada la percepción sobre el

desarrollo histórico de la región y de la emergencia de sus demandas como nahuas.

Otro rubro importante fue la investigación bibliográfica en la que consulté tanto

fuentes directas como indirectas. Examiné documentos de la Comisión Nacional para

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de la UACI y declaraciones de las

organizaciones indígenas. Además realicé una investigación de documentos antiguos

en el Archivo Histórico de Jalisco y el archivo agrario del ejido.

Capitulado

En el primer capítulo presento un breve referente histórico de la zona de Ayotitlán

desde antes del régimen colonial español y hasta la constitución de la Republica de

Indios de Ayotitlán, a partir de la cual se consolida y re configura la actual región

indígena.

En el segundo capitulo me ocupo del proceso regional previo a la Revolución de

1910 en el que, bajo el régimen liberal y la llegada de las haciendas a la zona, se

gestó un proceso de articulación de dominación étnica homogeneizante, lo cual

provocó un alzamiento armado que expulsó a los hacendados y a los no indígenas.

Sin embargo, pese a este triunfo, los logros fueron contrarios a sus expectativas, ya

que después de la Revolución fue cuando por diversos motivos, comenzó un proceso

drástico de transformación cultural, social y política al interior de las comunidades en

el que, entre otros cambios, se dejó de hablar el mexicano, de vestir de manta, de

celebrar el calendario ritual, etc., introduciendo a los pobladores en lo que ellos

mismos han llamado la política, un proceso que abrió la dominación étnica

interclasista, con el cual comenzó el momento campesino en la región, alejándolos

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

26

de su reconocimiento como indígenas y acercándolos a los movimientos campesinos

independientes.

En el tercer capitulo abordo el proceso de constitución del ejido de Ayotitlán en el que

los pobladores de la región de Ayotitlán fueron catalogados como “mestizos” y con

ello se involucraron de manera mas clara en el momento campesino, en el que

obtuvieron, bajo los argumentos agraristas, triunfos y derrotas en sus demandas

locales. No obstante, las contradicciones que generó esta reorganización del poder,

de la tierra y de la vida diaria gestó la emergencia de viejas demandas para su

reconocimiento como indígenas.

En el cuarto capítulo hablo del contexto de cambio en la representación indígena

dentro de la retórica internacional y nacional, además de los cambios en los marcos

jurídicos que fueron trasformando las políticas mexicanas alrededor de estas

poblaciones abriendo nuevos términos para presentar y resolver las problemáticas de

los pueblos indígenas; mismas que hasta entonces habían sido expuestas con mayor

claridad dentro de los argumentos de los derechos sociales y económicos que los

movimientos campesinos habían generado. En este capitulo también abordo la

consolidación y la negociación del reconocimiento de los pobladores de esta región

como “nahuas” en el que actores como el Estado mexicano, las universidades y

organizaciones civiles estuvieron involucrados.

Finalmente, en el último capítulo relaciono la influencia del proceso abierto por el

alzamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del movimiento

nacional indígena, aglutinado alrededor de las propuestas políticas de este grupo

armado, con la consolidación de las demandas como indígenas en esta zona, dando

origen a la reformulación de las exigencias al interior del ejido de Ayotitlán y a una

nueva correlación de fuerzas locales que permitió la consolidación de “los nahuas de

la sierra de Manantlán” como actores indígena en el estado de Jalisco y del país.

El debate

27

El debate

El lugar de las ciencias sociales

Un cuestionamiento que se le ha hecho a las ciencias sociales es el de su función

como productoras de discursos y acervos hegemonizadores. En este sentido,

Edgardo Lander ha distinguido que uno de los papeles de estas disciplinas, al interior

de las sociedades modernas, ha sido el de normalizar, desde su capacidad

argumentativa, un conjunto de prácticas socioculturales y políticas que han

legitimado las relaciones de dominación y control, logradas desde la eficacia

naturalizadora de sus planeamientos (2000: 11-14).

En un debate paralelo, Cristóbal Gnecco ha manifestado una crítica similar en la

disciplina de la historia al presentarla como una tecnología de “domesticación de la

memoria social”. En su planteamiento ha situado a la historia como un “dispositivo de

referencia temporal que reside en practicas colectivas y que permite que el pasado

se perciba de una manera particular, inextricablemente ligada a la forma en que se

percibe el presente y le futuro”. De este modo las “memorias hegemónicas” toman la

forma de historia natural en la que ésta “es dueña de los únicos dispositivos de

verdad y de legitimación posibles, atemporal, universal”, negando otras

manifestaciones de la memoria o “memorias disidentes” (2000: 171-172).

Ambas posturas colocan a las ciencias sociales y sus producciones como resultado

del entorno, anulando por un lado, la idea de verdad absoluta que han guardado las

disciplinas científicas en su discursiva de la objetividad y la neutralidad, y por el otro,

situándolas en relación con los diversos espacios del poder. Esto establece un

noción de las ciencias en que éstas deben ser analizadas como parte de la trama de

sus sociedades y piezas de la organización social y política, en la que “el

investigador consiente o inconscientemente asigna a su practica sus inquietudes

culturales, de clase, política, etc.” (Bourdieu, 1990: 79-94).

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

28

Este enfoque puede ejemplificarse en México a través del proceso indigenista y del

nacionalismo histórico posrevolucionario, en los que la antropología y la historia

tuvieron un papel central al establecer un conjunto de “representaciones

significativas” de la nación mediante el uso de un discurso especializado, que marcó

para ambas su lugar en lo que Geertz define como “las reflexiones de los valores y

símbolos que le dan sentido al Estado y sus ciudadanos” (2005: 206-210).

Es así, que el indigenismo constituyó una práctica “político-académica” que

representó, para el Estado mexicano, uno de los pilares teóricos e institucionales en

la dirección de las prácticas gubernamentales definitorias del lugar que deberían

ocupar las poblaciones indígenas en la sociedad nacional de entonces (Díaz-

Polanco, 2006; del Val, 1993; Medina, 1988). En este proceso puede verse la

intervención de personajes iniciados en los campos académicos que establecieron

los principios políticos del tratamiento para los pueblos indios (Medina, 1988; del Val,

1993).

De igual modo, en el campo de la historia, el proceso de consolidación de los

símbolos representativos de la nación posrevolucionaria, significó el uso de esta

disciplina para la legitimación del régimen. Enrique Florescano define a estos

procesos como la construcción de un “canon”, el cual instituye la reorganización de

anteriores narraciones históricas bajo una nueva lectura de los hechos que le dan

sentido al presente (2001: 581-610). Es así, que es visible, en la historiografía de

México, la instauración de una nueva interpretación histórica al término de la

Revolución, con la cual se colocó al movimiento de independencia, de reforma y de

la Revolución misma, como la “historia del encumbramiento del Estado

posrevolucionario” (Zepeda. en Florescano, 2001:585).

Como se muestra en estos ejemplos, el lugar que los especialistas o científicos

sociales dan a los actores en las narraciones del pasado y del presente, establece

una relación de estas disciplinas con el Estado y el poder, conformando dispositivos

El debate

29

de saber/poder, en un proceso que Castro-Gómez ha definido como la invención del

otro. Lo cual desde los planteamientos de Gnecco (2000), es el establecimiento de la

disociación de las alteridades pasadas y presentes, en un discurso en el que cada

una es dispuesta “como marginal mientras no entrara a formar parte del proyecto

unitario” (2000: 75).

Este desarrollo discursivo define un perfil de “subjetividad estatalmente coordinado”

con el fin de instaurar y mantener reglas sociales, en las que se definen los términos

de una “historia hegemónica” excluyente en lo que Castro-Gómez (2000) plantea

como “la implementación de instituciones legitimas (…) y de discursos hegemónicos

que reglamentan la conducta de los actores sociales” (Medina, 1988; del Val, 1993;

Castro-Gómez, 2000).

Sin embargo, las ciencias sociales también responden a cambios propios de su

dinámica como disciplina en la cual las luchas internas, las transformaciones en los

paradigmas, y las mudas sociales y culturales de los sujetos estudiados, trasforman

los enfoques con que se abordan las investigaciones (Bourdieu, 1990: 79-94; Hewitt,

1988: 17-24).

Esta aseveración puede mostrarse en las transformaciones de la antropología

respecto de su análisis del indígena, el cual ha sufrido diferentes quiebres analíticos.

Algunos ejemplos clave son, la integración a principios del siglo XX del culturalismo

norteamericano de Franz Boas, el cual llevó en los estudios de México a un análisis

de las culturas desde sus particularidades (Gamio. en Hewitt 1988; Medina,1988,

1998; del Val, 1993; Florescano, 2001); De igual modo, hacia la década de 1930, se

incorporó al análisis de los pueblos indígenas las vertientes del cambio social de la

“escuela de Chicago”, trasladando los estudios de las sociedades indígenas del

rescate y análisis particular, al estudio de la transformación cultural; como también es

la integración del debate del ecologismo cultural y del marxismo al análisis de la

relevancia en las relaciones estructurales, históricas, socioeconómicas y políticas de

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

30

las regiones rurales e indígenas (Hewitt,1988; Florescano, 2001; Medina, 1988,

1998; del Val, 1993).

Todas estas posiciones establecieron una pugna al interior de los campos científicos,

que representaron una lucha interna por la hegemonía analítica de los diversos

actores sociales, culturales y políticos, representando momentos de predominio

discursivo de cada una de estas escuelas y el establecimiento de ciertos términos

para el nombramiento de los actores nacionales (Krotz, 2003).

Esta caracterización de las ciencias sociales nos obliga a entender su vínculo con la

construcción de discursos dominantes y de los términos hegemónicos de los diversos

espacios de poder, así como el papel que ha mantenido en momentos históricos y

políticos diferentes que constituyen su relación con los actores a los que pretende

estudiar (Lander, 2000).

Lo étnico

El uso del concepto

Hoy en día el concepto de lo étnico expresa múltiples significados que se han ido

acumulando a lo largo de sus aplicaciones por las diferentes escuelas y autores.

Entre estas variadas utilizaciones del término, lo étnico se ha presentado tanto como

un componente problemático en la integración de las naciones, como un instrumento

en la negociación del juego de la ingeniería social o como el elemento primordial que

busca mostrar en el otro lo esencialmente diferente (Devalle, 2000). De igual modo,

los actores apelados como étnicos han implicado a diferentes sectores sociales y

culturales que han ido desde las poblaciones indígenas de América, las minorías

inmigrantes en países hegemónicos, hasta los pueblos que reclaman su

reconocimiento como nación (Pérez Ruiz , 2004).

El debate

31

Esta heterogeneidad es reflejo de los usos analíticos de las principales corrientes

teóricas de lo étnico. Eduardo Restrepo esquematiza de la siguiente manera estas

tendencias. En primer lugar existen aquellas corrientes que comprenden lo étnico

como un elemento ontológico o primordial, determinado en el ser biológico o cultural,

dándole un carácter natural a esta característica1. En segundo lugar se distinguen

aquellas tendencias que conciben lo étnico como una categoría clasificatoria. Bajo

esta posición el fenómeno de étnico se ha comprendido como un hecho relacional,

asociándolo al debate de la identidad y de los procesos de diferenciación

sociocultural que se desarrollan bajo ciertas prácticas sociales2 (Restrepo, 2004: 14).

Siguiendo con este recorrido, una tercera tendencia analiza lo étnico como

estrategia. Al interior de esta orientación, los instrumentalistas han catalogado lo

étnico como un recursos político en el juego de intereses entre diferentes grupos en

disputa3. Aquí la condición étnica se concibe como un medio manipulable para

obtener o maximizar los beneficios simbólicos o materiales de una colectividad, en el

que el uso de las caracterizaciones físicas o culturales establecen la inclusión y la

excusión de los sujetos en la grupalidad; ello se diferencia de la tendencia de la

acción racional4, solo en la importancia que estos últimos otorgan al individuo sobre

el grupo (Restrepo, 2004: 16-17).

Una cuarta tendencia, cercana al “giro constructivista”, ha pensado lo étnico como

comunidad imaginada. En ella se encuentran, por un lado, los enfoques

invencionistas5, que colocan lo étnico como una especie de ficción compartida, que

aparece en condiciones históricas, subjetivas y objetivas, que determinan la

emergencia del sentimiento de comunalidad; por otro lado, se encuentran los

enfoques de la comunidad moral6, que establecen el fenómeno étnico en el conflicto,

en el cual se van instituyendo términos morales de derechos y obligaciones, de 1 Como lo ha plateado Van der Berghe dentro de la sociobiología o Clifford Geertz bajo el aspecto cultural. 2 Esta Tendencia ha sido reconocida en autores como Frederik Barth 3 Como lo ha presentado Abner Cohen 4 Presente en autores como la de Michel Banton 5 Como los planteados por Terence Ranger 6 En autores como Paris Yeros

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

32

inclusiones y exclusiones, de los actores que son determinados como étnicos

(Restrepo, 2004: 17-18).

Otra tendencia, cercana al debate marxista, ha impreso una perspectiva económica y

política al término. Bajo esta configuración, lo étnico ha sido analizado en sus

relaciones con la expansión colonial y capitalista, así como con las etapas

socioeconómicas y políticas antecesoras al sistema capitalista. Estos análisis han

indagado, por un lado, las implicaciones de lo étnico en los modos de producción no

capitalistas buscando caracterizar estos espacios desde su perfil sociopolítico y

económico; por otro lado, se ha estudiado lo étnico como parte del sistema capitalista

en su correspondencia con el concepto de clase y de explotación (Restrepo, 2004:

15-16).

Por otra parte, la tendencia constructivista ha sido crítica del concepto de etnia

proponiendo el análisis del fenómeno mediante el estudio de los procesos subjetivos

y de dominación que posibilitan la construcción de un sujeto étnico, así como de las

condiciones históricas que los han determinado como tales (Restrepo, 2004: 25-29).

En este sentido, algunas posiciones poscoloniales (como Castro-Gomes y Gnecco)

han problematizado lo étnico como un concepto originado en el pensamiento

occidental, el cual ha hecho uso de categorías socioculturales propias de Europa

para edificar e imponer una idea del otro. En esta tendencia, se ha enfatizado la

importancia de analizar al enunciador del término, el cual forma parte del proceso de

construcción de los límites y fronteras étnicas (Restrepo, 2004; Castro-Gómez, 2000;

Gnecco, 2000).

En México, el uso del concepto de etnia ha presentado un empleo diverso. En

algunos casos, se ha hecho énfasis en una sola tendencia analítica, como en

numerosos estudios sobre las lenguas, los rituales y las creencias indígenas, que ha

revelado una concordancia con las posturas primordialistas en las que lo étnico se

establece como un elemento ontológico equivalente a las manifestaciones

“profundas” de las culturas indígenas. Dicha tendencia ha establecido la etnicidad en

El debate

33

sus estudios como el elemento natural e inmutable de los pueblos indígenas que

representa la parte esencial que trasciende a la dinámica de cambio (Hewitt, 1988;

Restrepo, 2004).

En otras ocasiones, el concepto de lo étnico se ha empleado haciendo un uso

análogo con el la esfera económica y política, como ha sucedido en el análisis de la

posición de los pueblos indios dentro de los “sistemas socioeconómicos nacionales e

internacionales más amplios e históricos”. Esta postura que diera vida a

planteamientos como el de Pablo González Casanova o Rodolfo Stavenhagen, ha

explicado la condición de marginación del indígena mediante el análisis de las

condiciones de explotación étnica y de clase, que la expansión colonial y capitalista

estableció a través del colonialismo interno (Pérez Ruiz, 2003: 131).

Otra perspectiva que ha sido integrada al debate de las relaciones interétnicas en

México, es la del su carácter relacional, es decir su construcción como parte de

procesos de diferenciación sociocultural desarrollados bajo ciertas prácticas sociales.

Un énfasis que tiene una larga historia y puede encontrarse en autores como Julio

De la Fuente, que desde la década de 1940 reconoció el aspecto subjetivo del

concepto de indio el cual dice fue acuñado en las poblaciones mestizas. Un

planeamiento, que décadas después fue caracterizado por Guillermo Bonfil en su

identificación del término de indio como un concepto colonial impuesto y asumido por

los actores como propio (Bonfil, 1995: 337-357; Pérez, 2003; De la Fuente, 1989:

183-217).

De igual modo, la critica al enunciador del concepto de etnia, encontró, aunque de

manera menos clara, espacio en algunas orientaciones mexicanas que impugnaron

el papel del antropólogo y sus planeamientos teóricos como parte de una

herramienta de dominación. Uno de ellas provino de los autodenominados

antropólogos críticos, que desaprobaron el indigenismo y sus propuestas, por ser un

medio de expansión occidental a través de prácticas de asimilación e integración

soportadas en las ideologías nacionalistas. Por el otro lado, los llamados

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

34

etnomarxistas, cuestionaron, al mismo tiempo, al enunciador de lo étnico, en su

crítica a los antropólogos críticos, que desde su punto de vista, incurrían en

orientaciones estatistas que respaldaba un pensamiento de dominación hacia el indio

(Pérez Ruiz, 2003: 126-147). En ambos ejemplos se posibilitó la observación del

carácter político o ideológico de los intelectuales, que mostraba la situacionalidad en

la lectura de lo étnico y de lo indígena.

En la actualidad en el debate de lo étnico se han perfilado nuevos planteamientos.

En este sentido, Maya Lorena Pérez Ruiz ha realizado un recorrido por los elementos

presentes en los estudios actuales. Un primer elemento que destaca es “que lo

indígena –y sus múltiples relaciones con la sociedad nacional e internacional- es

incomprensible sin las necesarias referencias la Estado (…), sin que se comprenda

su ubicación en la estructura de clases y sin que se analice las relaciones de poder”.

Principios que dan pie a un segundo elemento vigente y que afirma que lo anterior

determina a cada “micro región, macro región, entidad estatal o país” de manera

particular, provocando un rechazo a “generalizaciones ahistóricas y esencialistas”

(Pérez Ruiz, 2006: 4-7).

Un tercer elemento que la autora señal como presente en estas nuevas tendencias,

es el “predominio de la definición de cultura como dimensión simbólica que supera

definiciones culturalistas, funcionalistas y mecanicistas”. Un cuarto elemento

señalado es que en el plano de la identidad se rechazan “las definiciones ahistóricas,

esencialistas e instrumentalistas” de lo étnico, y que señala la necesidad de no

confundir la identidad con la cultura, de no reducir las identidades étnicas al ámbito

de la manipulación de intereses; y que por el contrario, invita a “valorar

adecuadamente la historicidad del fenómeno étnico” (Pérez Ruiz, 2006: 4-7).

Un quinto elemento indicado por Pérez Ruiz es el haber superado “la poción

antagónica entre lo tradicional y lo moderno y las consecuentes tendencias

unilineales y unidireccionales del cambio cultural”, contraponiéndose a la idea

mecánica del transito de lo rural a lo urbano. Otros elementos visibles en los nuevos

El debate

35

estudios muestran, por un lado, al actor como el eje de las investigaciones

distanciándose de las posiciones posmodernas, y por el otro, a los indígenas como

parte del debate político y académico (Pérez Ruiz, 2006: 4-7).

Como podemos observar, el fenómeno considerado étnico ha generado un vasto y

heterogéneo marco de definiciones, con ramificaciones y lecturas representadas en

las principales tendencias teóricas con diversos usos según las orientaciones

investigativas. Es por ello, que cualquier incursión en este debate vuelve necesario

delimitar los principios desde los cuales se asume lo étnico; lo cual realizamos a

continuación.

Una propuesta de lo étnico

Una de las orientaciones que consideramos importante retomar en el uso que se da

a lo étnico en esta investigación, son las apreciaciones constructivistas, que

proponen la historización, eventualización y desnaturalización de lo étnico,

comprendiendo el fenómeno como un proceso especifico y localizado históricamente,

en el que “la diferencia étnica no aparece como un fenómeno natural inminente a la

condición (biológica o cultural) humana” y que por el contrario, lo señalamos como

producto de un arduo proceso de confrontaciones y mediaciones particulares “con

puntos de emergencia, sentidos, dispersiones y trayectorias especificas”, que

establecen las diferenciaciones étnicas “en plural” (Restrepo, 2004: 28).

En este sentido, retomaremos la propuesta de Maya Lorena Pérez Ruiz, quien afirma

bajo un enfoque del poder, que lo étnico “es una forma de clasificación mediante la

cual se impone un tipo particular de dominación que se sustenta en las diferencias

culturales”. Esta afirmación conlleva a entender lo étnico como una “construcción

social: una cualidad, una característica, una connotación, que se asigna y se impone

desde el poder a una o varias poblaciones subordinadas, empleando las diferencias

culturales para justificar la dominación que se ejerce sobre ellas”, sin que este tipo de

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

36

dominación excluya a otras de sus formas y que “por el contrario, se emplea

precisamente para fundamentar y justificar otros tipos de subordinación, de

explotación o de exclusión”. (Pérez Ruiz, 2006: 11-12).

Bajo esta perspectiva se presentan dos modelos de la dominación étnica. Por un

lado, la dominación étnica homogeneizante, la cual sobre “todo el grupo

culturalmente etnicizado” coincide en “una misma clase”. Por otro lado se presenta la

dominación étnica interclasista que representa una situación donde “la dominación

étnica se establece sobre una sociedad con clases”, en la que se hacen posibles los

privilegios de un grupo entre los dominados y que además de la subordinación

cultural mantiene “un dominio económico, político y simbólico”, donde una clase del

grupo etnizado es favorecido, monopolizando los recursos y el poder dentro de las

poblaciones subordinadas (Pérez Ruiz, 2005: 55-56).

Esta caracterización de Pérez Ruiz, contempla también una propuesta de

historización, al comprender el fenómeno étnico como “un atributo de carácter

histórico que se le impone al otro y que adquiere características específicas según

sean las condiciones históricas y coyunturales en que se produce la etnicización”. De

igual modo, esta manera de entender el fenómeno busca desnaturalizar lo étnico al

afirmar que “no es étnica cualquier forma de subordinación, no cualquier grupo

subordinado puede ser considerado étnico, y lo étnico no puede predefiniese a partir

de la existencia de ciertos rasgos culturales, raciales e identitarios de la población”

(Pérez Ruiz, 2006: 12).

Por otro lado, en nuestra postura de lo étnico, retomando el debate del apartado

anterior (El lugar de las ciencias sociales), consideramos en nuestro análisis del

fenómeno a todos los actores involucrados en las “narrativas y prácticas de la

etnicidad”, no sólo de los miembros “del grupo étnico sino también de los

académicos, funcionarios estatales, Ongs, etcétera”. Un enfoque que permite

estudiar la labor de las ciencias sociales y en particular de la antropología en “la

El debate

37

consolidación/disputa” de esta “construcción social” determinada como étnica

(Restrepo, 2004: 28).

Así tenemos un enfoque que nos permite entender lo étnico de manera dinámica, en

proceso y bajo configuraciones diferentes, al contrario de los enfoques que lo

presentan como un elemento estático, inmutable y universal de la taxonomía social;

por otro lado, este enfoque nos permite separar analíticamente lo étnico de la cultura,

que en los estudios de las poblaciones indígenas de México han sido asociados de

manera mecánica, dificultando tanto el análisis de las formas culturales locales, como

de las relaciones interétnicas.

Cultura e identidad

El concepto de cultura

Un concepto que es necesario delimitar para tener un mejor referente conceptual a lo

largo de esta tesis es el de cultura, el cual ha sido extensivo a gran parte de la

antropología y vinculado en un importante numero de sus planeamientos. John B.

Thompson (1998) distingue mediante un recurso analítico, dos empleos básicos del

término en la disciplina que lo han utilizado: la concepción descriptiva y la concepción

simbólica de cultura.

La concepción descriptiva, localizada principalmente en las posiciones clásicas de la

antropología, ha considerado la cultura como “el conjunto interrelacionado de

creencias, costumbres, leyes, formas de conocimiento y arte”. Una lectura que

manifiesta este conjunto de formas como “una totalidad compleja que es

característica de una sociedad y la distingue de otras que existen en tiempos y

lugares diferentes”. En algunos casos la tendencia descriptiva se ha vinculado a la

idea de progreso a través de la localización y comparación de “supervivencias”, es

decir, los “restos de formas culturales previas que persistieran en el presente y que

dan testimonio de los orígenes (…) de la cultura contemporánea”. En otros casos se

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

38

ha vinculado a la idea de “función” comprendiendo la cultura como una “realidad sui

generis” que debe estudiarse mediante sus “elementos componentes y relacionarlos

unos con otros, con el medio ambiente y con las necesidades del organismo

humano” (Thompson, 1998: 190-195).

Una segunda orientación, ha sido la concepción simbólica de cultura. Esta tendencia

desarrollada en un contexto contemporáneo, se ha cuestionado el fenómeno

simbólico no solo como el producto de las expresiones lingüísticas, sino también de

significados en construcciones no lingüísticas como lo pudieran ser “acciones, obras

de arte y objetos materiales de diversos tipos” (Thompson, 1998: 195). Alrededor de

este carácter, se ha concebido la cultura como “el patrón de significados

incorporados a las formas simbólicas -entre las que se incluyen acciones,

enunciados y objetos significativos de diversos tipos- en virtud de los cuales los

individuos se comunican entre si y comparten sus experiencias, concepciones y

creencias” distanciándose de las clasificaciones “del cambio evolutivo y la

interdependencia funcional”. (Thompson, 1998: 195-202).

Esta ultima tendencia, han suscitado una serie de orientaciones semióticas de la

cultura. Una de ellas es propuesta por el propio John B. Thompson, quien haciendo

un análisis simbólico, ha llamado a su posición “una concepción estructural”, desde la

cual se concibe la investigación de la cultura “como el estudio de las formas

simbólicas -es decir, las acciones, los objetos y las expresiones significativas de

diversos tipos- inserta en contextos y procesos sociohistóricos, en los cuales y por

medio de los cuales, se producen, tramiten y reciben tales formas simbólicas”, las

cuales siempre se insertan “en contextos sociales estructurados”(Thompson, 1998:

203).

Cultura entonces, es tanto la interpretación rutinaria de los actores “en el curso de

sus vidas diarias”, como la inserción de estas interpretación en contextos y procesos

dinámicos que pueden caracterizarse “por ser relaciones asimétricas de poder, por

un acceso diferencial a los recursos y oportunidades, y por los mecanismos

El debate

39

institucionalizados para la producción transmisión y recepción de las formas

simbólicas”, modificando el análisis de la cultura de la sola interpretación, a la

consideración de esta interpretación en su contexto dentro de la vida social

(Thompson,1998: 202-207).

Paralelo a este planeamiento Gilberto Giménez, ha generando su propuesta de

cultura, articulando diversos planeamientos originados en la concepción simbólica y

estructurada. Es así que Giménez presenta la cultura como “el mundo de las

representaciones sociales materializadas en formas sensibles”, en el que “todo

puede servir de soporte simbólico de significados culturales”. Esta posición abarca

desde la lengua y la escritura hasta “modos de comportamiento, practicas sociales,

usos y costumbres, vestido, alimentación, vivienda, objetos y artefactos, la

organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos, etcétera”, los cuales son

recubiertos de lo simbólico (Giménez, 2005: 68).

En convergencia con el planeamiento de Thompson, Giménez también presenta la

problemática de la cultura como parte de la “significación-comunicación”, lo cual lleva

en este autor a una serie de consideraciones. Una de ellas se refiere a que lo

simbólico no es un ingrediente más de la vida social, por el contrario es constitutiva

de “todas las practicas sociales, de toda la vida social”. La segunda, consideración

refiere “el símbolo, y por lo tanto, la cultura”, como un hecho a ser descifrado, no solo

como un texto, sino también como “un instrumento de intervención sobre el mundo y

un dispositivo de poder”, en el que “los sistemas simbólicos son al mismo tiempo

representaciones (modelos de) y orientaciones para la acción (modelos para)”

(Giménez, 2005: 70-71).

Estas consideraciones semióticas llevan en Giménez a la reflexión de que “no existe

cultura sin actores ni actores sin cultura”, lo que obliga a una perspectiva desde “los

sujetos y no de las cosas”. Una configuración que este autor propone diferenciar

entre las formas interiorizadas y las formas objetivadas de cultura. De este modo, los

elementos de “la indumentaria étnica o regional”, “de monumentos notables”, “de

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

40

bebidas”, “de objetos festivos”, “de danzas étnicas o religiosas”, etc., constituyen las

formas objetivadas de la cultura, las cuales son comúnmente estudiadas y

registradas en el trabajo etnográfico y folklórico. Por otro lado las formas

interiorizadas de la cultura son accesibles en “las representaciones sociales

compartidas”, “las ideologías”, “las mentalidades”, “el stock de conocimientos propios

de un grupo determinado” etc., a las que se abocan los estudios desde una

concepción simbólica de la cultura (Giménez, 2005: 80-85).

Desde esta postura, Giménez plantea dos paradigmas para acceder a las formas

interiorizadas: El paradigma del habitus de Bourdieu (1985) y el de las

representaciones sociales, liderado por Serge Moscovici (1989), ambas

homologables en buena parte de sus planeamientos. De este modo las

representaciones sociales se presentan no como “un simple reflejo de la realidad

sino como una organización significante de la misma” relacionadas a condiciones

contingentes y generales como “el contexto social e ideológico, el lugar de los

actores sociales en la sociedad, la historia del individuo o del grupo y, en fin, los

intereses en juego”. Una posición que en términos de Bourdieu “permite detectar

esquemas subjetivos de percepción, valoración y acción” a lo que llama habitus, y

que en Giménez es nombrado cultura interiorizada (Giménez, 2005: 82-83).

Así llegamos a la definición de cultura de Giménez como “la organización social del

sentido, interiorizada por los sujetos (individuales o colectivos) y objetivada en formas

simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente

estructurados” que puede diferenciarse entre las formas interiorizadas y las formas

objetivadas (Giménez, 2005: 85). Con ello preparamos un concepto de cultura que

permite entender la dinámica cultural en su relación a los cambios contextuales, así

como desprendernos de una forma descriptiva de cultura, lo cual nos permite tener

un alcance más complejo respecto de la desaparición de algunos rasgos culturales

entre los nahuas de Ayotitlán comprendiendo que esto no implica la desaparición o

asimilación cultural de manera mecánica a la sociedad y la cultura nacional.

El debate

41

El concepto de identidad

El debate anterior nos lleva al planeamiento de identidad que Giménez define como

“el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores,

símbolos) a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos)

demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una situación determinada

todo ello en un espacio históricamente especifico y socialmente estructurado”

(Giménez, 2000: 54).

Esta concepción de la identidad presenta tres principios para su análisis. El primero

es que la identidad se determina por la configuración de las formas interiorizadas y

no de sus formas objetivadas, por lo que “la mera existencia objetiva de una

determinada configuración cultural no genera automáticamente una identidad”; por

otro lado, esta categorización sitúa a la identidad como “resultado de un proceso de

identificación en el seno de una situación relacional” y no en si misma; finalmente la

identidad “es una construcción social que se realiza en el interior de los marcos

sociales que determinan la posición de los actores” (Giménez, 2000: 54-55).

Todo esto lleva a la problematización de la identidad en su relación contextual, la

cual “requiere ser reconocida por los demás actores para poder existir”, que resulta

“siempre de una especie de compromiso o negociación entre autoafirmación y

asignación identitaria”, la cual es dependiente del juego de “la correlación de fuerzas

entre los grupos o actores en contacto”. Esto se trasforma en una disputa por la

“clasificación legitima” de los actores sociales en la que no todos tiene el mismo

poder de identificación, por lo cual “sólo los que disponen de la autoridad legitima, es

decir, la autoridad que confiere el poder pueden imponer la definición de si mismos y

de los demás” (Giménez, 2000: 55).

Bajo esta noción de identidad, podemos entender el re juego que ésta mantiene con

los actores y su lugar en una estructura de poder, que en el caso de Ayotitlán esta

representado en la negociación que las comunidades han vivido, entre su

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

42

autoafirmación y la asignación de ellos como indígenas, como campesinos y como

nahuas. Así mismo nos permite comprender que aunque relacionadas, la identidad y

la cultura no son sinónimos; y que el cambio en una no implica necesaria, ni

mecánicamente, el cambio en la otra; es decir que puede existir un cambio de

elementos culturales como el de la vestimenta o el idioma, sin perdida de identidad y

un cambio de identidad sin que se modifique toda la cultura.

Es por ello que en el re juego de asignación y autoafirmación de la identidad indígena

en la región de Ayotitlán estamos hablando del enfrentamiento, negociación y cambio

en la correlaciones de fuerzas de los actores, que desde el poder de asignación del

Estado, la sociedad nacional y las ciencias sociales, en particular la antropología, ha

buscado designar la identidad local con los marcadores culturales legítimos de lo

indio.

La resistencia

Otra marco conceptual que es importante delimitar es aquel que nos permite

entender el enfrentamiento, negociación y resistencia que existe entre el dominador y

el dominado. Para ello retomaremos la propuesta de James C. Scott quien ha

caracterizado diversas formas de subordinación social como la obrero patronal, de

peones con terratenientes, de minorías raciales, de colonización, etc., en los cuales

se manifiesta una oposición entre los detentadores del poder y los dominados

mediante un discurso público y un discurso oculto (Scott, 2000: 18, 24-25).

En este sentido, el discurso público representa “una descripción abreviada de las

relaciones explícitas entre los subordinados y los detentadores del poder” el cual es

incorporado por ambas partes al espacio jurídico, a las manifestaciones lingüísticas,

gestuales o a las practicas que figuran en “a escena pública”. Por su parte, el

discurso oculto define estas mismas condiciones “fuera de escena” en la cual se

El debate

43

“contradicen o tergiversan lo que aparece en el discurso público” (Scott, 2000: 24-25,

28-29).

Ambas expresiones se presentan en una “zona de incesante conflicto entre los

poderosos y los dominados” que representa una frontera dinámica en la que se lucha

por la “definición y la configuración de lo que es relevante dentro y fuera del discurso

publico”, que “produce una conducta hegemónica y discursos tras bambalinas”,

manifestando un comportamiento privado que en el dominado “representa una crítica

al poder a espaldas del dominador” mientras que en los detentores del poder

significa “las exigencias de su poder que no se pueden expresar abiertamente”(Scott,

2000: 20-21, 23-40).

En estas formas de opresión, el subordinado pone en juego una gama de “artes” o

estrategias para resistir el orden del dominador, de las cuales retomaremos para esta

investigación la dialógica y la cultural. La estrategia dialógica, se presenta en la

estructuración de los términos del conflicto, que “en el lenguaje del dialogo

invariablemente recurrirá a los términos de la ideología dominante que prevalece en

el discurso publico”. Sin embargo, estos términos dominantes son capaces “de una

variedad enorme de sentidos”, que desde el dominado permite darle coherencia a su

defensa publica, subvirtiendo, incluso, el uso que los dominadores le asignaron a

estos mismo términos (Scott, 2000: 130-131).

Dichos sentidos diversos representa en los actores subordinados un espació, en los

términos del poder, para la resistencia en situaciones donde no se puede alterar de

manera radical la dominación, lo que vuelve su uso un medio prudente de lucha

política. Visto desde esta postura propuesta por Scott, el asumir públicamente el

discurso de orden social del dominador por el dominado, no implicaría que estos se

asuman como propios por el subordinado, por el contrario, pudiera ocultar “una

disidencia marginal (…) a las relaciones de poder” (Scott, 2000: 109-112, 131).

Visibilidad e invisibilidad de los nahuas de la región de Ayotitlán, Jalisco La negociación de lo indígena

44

La segunda estrategia que plantearemos aquí es la cultural, presentada como el

espacio lleno de significados polisémicos, que aun cuando están presentes en la

esfera pública, muchas veces son imperceptibles o impenetrables para el dominador,

pues mientras no se presenten como “una oposición directa al discurso publico

autorizado”, la cultura mantiene una relativa autonomía, abriendo un espacio en el

que se puede contradecir y potenciar el debilitamiento de “la interpretación oficial”

(Scott, 2000: 188-189).

Esta característica de la cultura como medio de resistencia a los términos del poder

sucede, por un lado, gracias a que en una condición de dominación, ella “produce

experiencias y valores distintivos” que aparecen en todo tipo de manifestaciones

significadas, como lo pueden ser los balies, la indumentaria, las narraciones o las

creencias, entre otros, y que son usados a favor de los intereses de subordinado.

Ello nos conduce a una segunda razón para que la cultura sea una forma de resistir;

ésta es su capacidad semiótica que permite a los dominados “debilitar las normas

culturales autorizadas” mediante la capacidad comunicativa que permite usar códigos

sutiles para enfrentarse a los dominadores (Scott, 2000: 189-191).

Esta propuesta presentada por Scott, permite entender una serie de estrategias

usadas por los nahuas de Ayotitlán, que en “lo público” han implicado el uso de un

discurso campesinista o indigenista, mientras que en lo privado estas demandas

corresponden a una serie de motivaciones locales y correspondencias a demandas

culturales, las cuales han sido presentadas en los términos del discurso dominante.

Esta correspondencia del caso de Ayotitlán con lo planteado en este apartado lleva a

otra reflexión que Scott presenta sobre la visibilidad de los actores subordinados, en

el sentido de que este juego de resistencia, enfrentamiento y ocultamiento, acarrea

en muchos casos, como el de estos nahuas, a que los actores dominados sean

vistos desde los términos que usan públicamente y pocas veces sean reconocidos

desde su discurso oculto (Scott, 2000: 109-124). Una condición que podría haber

motivado entre diversos sectores que han estudiado la región del sur de Jalisco a un

El debate

45

reconocimiento equivocado de la problemática regional de Ayotitlán, observándola

sólo en los términos del discurso usado por los actores y no en las fuentes menos

visibles del conflicto, las de su discurso oculto.

Capítulo I La historia que lleva a Ayotitlán

47

Capítulo I

La historia que lleva a Ayotitlán

Las viejas y las nuevas fronteras

La Historia de Ayotitlán y sus alrededores se ha caracterizado por la continua

transformación social, cultural y territorial. En esta constante reorganización espacial

y simbólica, los pobladores originarios de la región han vivido diversos reacomodos a

través de diásporas y reagrupaciones poblacionales, además de las modificaciones

jurisdiccionales, jurídicas y políticas, las cuales han disuelto y reformulado su

territorialidad.

De la historia previa a la colonización española se sabe aún poco y su conocimiento

es todavía ambiguo. La mayor información proviene de investigaciones generales, de

estudios en regiones colindantes1 o de algunos documentos coloniales, como el de

las Relaciones de la Provincia de Amula que datan de 1579, así como compendios

administrativos o religiosos. A partir de estos datos se conoce que la organización

política de esta zona constaba de tres señoríos, probablemente unidos, en los cuales

el régimen español fundó la provincia de Amula. Dichas organizaciones político-

territoriales se ubicaban al Este, Amole (o Azmole); al Norte, Tuxcacuesco; y al

Suroeste, Cozolapa. A este último señorío pertenecía el poblado de Ayotitlán (o