Intrusive Noises in Theatre Noise Ed. by David Roesner and Lynne Kendrick (2011)

Vasellame e contenitori in vetro, in L. Brecciaroli Taborelli ed., 2011

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Vasellame e contenitori in vetro, in L. Brecciaroli Taborelli ed., 2011

189

I REPERTI DELLA NECROPOLI: FORME E FUNZIONI

Le 196 sepolture dotate di corredo hanno restituito 109 recipienti in vetro, che in base alla funzione si distin-guono in: vasellame per il servizio in tavola e per il consumo individuale (16 esemplari); contenitori per alimenti e per aromata - medicamenta (93). Con il consumo delle sostanze aromatiche vanno poi messi in relazione i bastonci-ni-miscelatori (4 esemplari).

La tecnica di esecuzione è - con eccezioni precisate caso per caso - quella della so"atura libera, che utilizza per lo più vetro con sfumatura azzurra o verde, più raramente vetro giallo, blu, viola ametista e verde.

Le prime a$estazioni sono due unguentari forma Isings 6, presenti in corredi funerari di Fase 2 (tombe 98 e 108) databili a$orno al 10/20 d.C.; gli esemplari più recenti sono presenti in contesti di età adrianeo-antonina (Fase 5)1. Ne deriva che, salvo le prime isolate apparizioni (2 deposizioni su 33 di Fase 2), la deposizione di recipienti in vetro si a&erma a partire dalla piena età tiberiana e interessa 52 delle 104 sepolture databili fra il 20 e il 170 d.C. (Fasi 3-5). Il picco delle presenze si colloca tra la seconda metà del I e i decenni iniziali del II secolo2, in conformità con quanto si riscontra nelle necropoli della Cisalpina.

Con qualche eccezione, vasellame e contenitori per conserve alimentari e altre sostanze sono rappresentati in ciascun corredo da un esemplare che, in genere ma non sempre, è accompagnato da uno o più unguentari. Questi ultimi, legati al rituale funerario, sono a$estati per tu$o il periodo menzionato e rappresentano la percentuale più elevata delle presenze (quasi 78%). Pare cara$eristico dell’età giulio-claudia l’uso di deporre nello stesso corredo più unguentari della stessa forma, mentre in età +avio-traianea si osserva la tendenza ad associare forme diverse, indice di consumi e di un mercato di approvvigionamento più evoluti; un solo unguentario alla volta compare, in<ne, nelle tombe di età adrianeo-antonina.

Coppe, bicchieri e brocche tipi 1-13 (<g. 149)

1. Coppa costolata (forma Isings 3b).Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 4 (T. 219).L’esemplare appartiene al gruppo di coppe emisferiche costolate monocrome forma Isings 3b, realizzate me-

diante pressatura entro stampo; a$orno alla metà del I secolo d.C. queste sembrano imporsi sul mercato ai più anti-chi e pregiati esemplari in vetro colorato e policromo, con una di&usione che ri+e$e l’a$ività di più o"cine dislocate nelle diverse province dell’Impero3. La datazione del contesto della T. 219 (tav. 65), non anteriore al 70/80 d.C., conferma la di&usione di queste coppe nell’area subalpina occidentale in una fase avanzata della produzione (ultimi decenni del I - inizio del II secolo d.C.), come suggerivano già i tre esemplari presenti in altre$ante sepolture della necropoli di Biella (d. 19, d. 236, d. 341) 4.

2. Coppa emisferica baccellata (“tipo Losone-Papögna”).Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 4-5 (T. 107).La coppa appartiene a un piccolo gruppo omogeneo di recipienti in vetro incolore con sfumatura verde o az-

zurra realizzati verosimilmente mediante so"atura parziale entro stampo a imitazione delle coppe costolate forma Isings 35. La decina di esemplari conosciuti suggerisce una distribuzione compresa tra il comprensorio verbano-ticinese (Angera, Malesco in Val Grande, Losone nel Centovalli)6 e il Biellese, con una punta più occidentale nella

VASELLAME E CONTENITORI IN VETRO

Luisa Brecciaroli Taborelli

190

LUISA BRECCIAROLI TABORELLI

valle della Dora Riparia (Almese-Malatrait)7. Le scarne indicazioni cronologiche che si ricavano dai contesti di ri-trovamento suggeriscono che il tipo, elaborazione originale di un’o"cina probabilmente ubicata nel comprensorio ticinese, sia stato prodo#o per breve tempo tra la tarda età %avia8 e l’età traianea9. Il corredo della T. 107 di Cerrione (tav. 85), così come quello della d. 18 di Biella, non presenta elementi signi'cativi per una datazione più puntuale10; all’età %avio-traianea riportano senz’altro il ricco corredo femminile della d. 31 e il contesto U 34 della stessa necro-poli in cui sono presenti altre#anti esemplari della stessa forma11.

3. Coppa emisferica (forma Isings 44a).Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 5 (T. 199).La coppa in vetro incolore con sfumatura azzurra forma Isings 44a12 presente nel corredo della T. 199 (tav.

104), che si data all’età di Antonino Pio, è con ogni probabilità anteriore di qualche decennio alla sepoltura. Infa#i, queste coppe risultano di/use in Italia se#entrionale e nel Canton Ticino specialmente tra l’ultimo quarto del I e il primo quarto del II secolo13. Numerosi esemplari hanno consentito di precisare che la forma era realizzata in tre formati, con utilizzazione del recipiente per l’uso individuale e per il servizio in tavola14; l’esemplare in esame s’inse-risce nel formato più numeroso delle coppe di medie dimensioni.

4. Coppa troncoconica (forma Isings 41b).Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 4 (T. 10).La piccola coppa troncoconica della T. 10 (tav. 51 e 'g. 148) corrisponde alla forma Isings 41b15, prodo#a a

partire da età tiberiana e utilizzata nel servizio da tavola per contenere salse e altri condimenti (acetabulum). Trova confronti puntuali tra gli esemplari rinvenuti nelle necropoli ticinesi, datati nella seconda metà del I - inizi del II secolo. La loro concentrazione numerica nel territorio di Locarno rispe#o ad altre zone dell’Italia se#entrionale e la loro omogeneità fanno ipotizzare una produzione locale16; a tale ambito produ#ivo va ricondo#o anche l’esemplare in esame, che rappresenta una delle poche a#estazioni della forma in Piemonte17.

Fig. 148. Urna e corredo della T. 10.

192

LUISA BRECCIAROLI TABORELLI

5. Skyphos (forma Isings 39).Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 3 (T. 47).Nella T. 47 (tav. 36) è presente uno skyphos for-

ma Isings 3918, so"ato in vetro incolore con sfumatura azzurro verdognolo. La coppa ha pro#lo leggermente concavo-convesso, con piccolo orlo ispessito so$olineato all’esterno da una lieve solcatura e una spessa base anula-re con ombelico centrale; le anse verticali applicate sono a nastro arcuato, con lingue$e orizzontali appia$ite e ri-piegate nei punti di a$acco (#g. 150). I de$agli tipologici confermano la variabilità riscontrata nei diversi esemplari della forma sia in Italia sia in Gallia19. Gli skyphoi insu'ati editi in Italia se$entrionale sono in numero esiguo: tre nel Veneto20, due nella zona di Locarno21. A questi si possono aggiungere due skyphoi conservati nel Museo di Antichità di Torino, provenienti da vecchi scavi, tipologicamente vicini all’esemplare in esame: l’uno, da Crescentino (Vercelli)22, è in vetro color ambra molto scuro, con coppa cilindrica su piede ad anello; l’altro, in vetro giallo trasparente, trovato pri-vo di una delle anse, proviene da una tomba rinvenuta nel 1906 in via Valeggio a Torino23. Questo secondo esemplare può essere datato nei decenni centrali del I sec. d.C. grazie al ricco corredo della tomba, con un terminus post quem for-nito dalla presenza di tre assi di Tiberio per Augusto24. Una datazione analoga sembra assegnabile al nuovo esemplare da Cerrione, associato nella T. 47 a un corredo relativamente ricco e cronologicamente signi#cativo (#g. 147).

6. Bicchiere carenato su piede.Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 4 (T. 10).Il bicchiere della T. 10 è in vetro incolore con sfumatura verde oliva. Ha labbro svasato con orlo arrotondato;

parete leggermente espansa verso il basso, a formare una bassa carena con rigon#amento accentuato nell’angolo di curvatura; piede anulare; parete decorata con una serie di so$ili incisioni orizzontali (#g. 151).

Il bicchiere carenato rappresenta una variante tipologica del vasto e diversi#cato gruppo di bicchieri cilindrici, ovoidali e troncoconici a base piana o con piede anulare, cara$erizzati dalla decorazione a so$ili incisioni orizzontali più o meno distanziate, che vennero prodo$i in più centri dell’Italia e delle province transalpine tra la seconda metà del I e il II secolo25. Per il bicchiere in esame i confronti più vicini, anche geogra#camente, si trovano in Canton Tici-no26, ad Alba Pompeia 27, al Lugone di Salò in Lombardia28; le indicazioni cronologiche fornite dai contesti di queste due ultime località concordano tra loro per una datazione tra gli ultimi decenni del I e gli inizi del II secolo, come

suggerito anche dal corredo della T. 10 (tav. 51 e #g. 148).

7. Brocca bulbiforme su piede (forma Isings 13).Numero esemplari: 3. Distribuzione: Fase 3 (/. 66, 169, 218).Le brocche forma Isings 1329, prodo$e a partire dal secondo

quarto del I sec. d.C. e per non più di qualche decennio nel baci-no ticinese30, sono presenti in tre sepolture databili in età giulio-claudia.

Gli esemplari delle /. 66 e 218 (tavv. 40 e 45; #gg. 145 e 157) sono in vetro colorato (rispe$ivamente viola scuro e blu); si tra$a di prodo$i relativamente pregiati, presenti in corredi di una certa importanza quali quelli citati, l’ultimo appartenente a Niger Farsuleius.

La piccola lagoena (H. 9,4 cm) della T. 169 (tav. 42) è in vetro incolore con sfumatura azzurra (#g. 152); il suo formato fa pensare all’impiego rituale, considerando che nella sepoltura femminile cui appartiene è associata a una serie di unguenta-ri in vetro e a un simpulum in bronzo unico nella necropoli in esame.

Fig. 150. Skyphos tipo 5 dalla T. 47.

Fig. 151. Bicchiere tipo 6 dalla T. 10.

193

VASELLAME E CONTENITORI IN VETRO

8. Brocca piriforme su piede.Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 4 (T. 101).Nella T. 101 (tav. 61) è presente un contenitore di forma non consueta: una brocca con corto collo e corpo pi-

riforme su piede ad anello, labbro espanso ripiegato a cordoncino verso l’interno, ansa nastriforme a due costolature, piegata ad angolo re#o e riba#uta all’a#acco superiore a formare una lingue#a sopraelevata ($g. 154). È realizzata in vetro incolore con sfumatura azzurra e decorata su tu#a la super$cie da $lamenti orizzontali in vetro opaco color turchese, applicati e parzialmente incorporati; venature dello stesso vetro sono inglobate nello spessore dell’a#acco orizzontale dell’ansa. Un riferimento per la forma si può rintracciare in una piccola brocca a base piana da Adria, in vetro blu, datata alla prima metà del I sec. d.C.31 La tecnica decorativa a $lamenti applicati è documentata $n dalla metà del I sec. d.C.; in questa fase iniziale i $lamenti, utilizzati per decorare contenitori di piccole dimensioni, sono generalmente di colore diverso (prevalentemente bianco opaco) dal vetro con cui è so*ato il recipiente, per lascia-re il posto nel II secolo all’uso esclusivo di $lamenti dello stesso colore32. Per la $nezza della realizzazione e per i de#agli tipologici e decorativi, più che per il contesto di appartenenza - non particolarmente signi$cativo - il nostro esemplare sembra databile ancora nell’ambito del I secolo.

9. Anfora su piede (forma Isings 15).Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 4 (T. 200).La piccola anfora forma Isings 15 presente nel corredo della T. 200 (tav. 62 e $g. 143) è realizzata in vetro

colorato blu. La forma è sicuramente prodo#a a partire dal secondo quarto del I sec. d.C. ed è molto di/usa in età claudio-neroniana33. L’esemplare di Cerrione, sulla base del contesto di appartenenza, si daterebbe piu#osto in età 7avia, come l’esemplare a corpo ovoidale in vetro giallo ambrato della d. 282 della necropoli di Biella34.

10. Brocca bulbiforme apoda (forma Isings 14).Numero esemplari: 2. Distribuzione: Fase 4 (<. 1.5, 10).Nelle tombe 1.5 e 10 (tavv. 48, 51) sono a#estate due brocche forma Isings 1435: una, in vetro blu, ha corpo

tendenzialmente piriforme ($g. 153); l’altra, in vetro incolore, ha una leggera strozzatura alla base del collo e corpo sferoidale schiacciato ($g. 148). Brocche di questa forma sono ben a#estate nella regione cisalpina occidentale e per tale ragione si ritiene siano state prodo#e da o*cine locali a partire dall’età tiberiana per un mercato prevalentemen-

Fig. 152. Brocche tipi 13 e 7 da contesti diversi.

194

LUISA BRECCIAROLI TABORELLI

te regionale36. Entrambi gli esemplari di Cerrione sono databili negli ultimi decenni del I - inizi del II sec. d.C. sulla base dei contesti di appartenenza.

11. Brocca troncoconica apoda.Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 3 (T. 217).La brocca in vetro incolore con sfumatura azzurra della T. 217 (tav. 44 e !g. 156) è cara#erizzata da corpo tron-

coconico rastremato verso il fondo, su larga base pressoché piana; collo lungo leggermente troncoconico, ansa a nastro costolato impostata so#o il labbro e sulla spalla. Si tra#a di un tipo inconsueto, che trova vago riferimento in una lagoena in vetro viola trasparente da Muralto-Grand Hotel, classi!cata da Biaggio Simona come variante della forma Isings 1437. La brocca della T. 217, che si direbbe uscita da mano incerta, si colloca nei decenni centrali del I secolo.

12. Brocca conica apoda (forma Isings 55a).Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 4 (T. 1.5).Nel corredo della T. 1.5 è presente, in associazione con la brocca forma Isings 14 in vetro blu (!g. 153), anche

una brocca forma Isings 55a del medesimo colore, dimostrazione ulteriore della contemporaneità di produzione delle due forme in vetrerie padane e della loro di&usione specialmente nella Cisalpina occidentale, a partire dalla metà circa del I e sino agli inizi del II secolo 38. La realizzazione in vetro colorato dei due esemplari suggerisce una datazione entro il I sec. d.C., coerente con il contesto di appartenenza, databile in età 'avia.

13. Brocca globulare apoda.Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 5 (T. 196).L’esemplare di brocca della T. 196 è in vetro incolore con sfumatura verde; presenta corpo globulare su base

leggermente saliente, collo cilindrico e labbro svasato con orlo ripiegato all’interno, ansa a nastro verticale con due nervature, ripiegata a lingue#a sopraelevata sul labbro. Il corpo è decorato da !lamenti orizzontali incorporati dello stesso colore del vetro di fondo (!g. 152).

Il recipiente si avvicina per forma e decorazione a un esemplare da Losone-Papögna e a un secondo da Almese-Malatrait, entrambi databili in età antonina 39; alla medesima cronologia riporta una brocca a bocca trilobata da Lovere (Bergamo)40. Il contesto di appartenenza dell’esemplare in esame (T. 196, tav. 102 e !g. 62) ne suggerisce una datazione nei decenni centrali del II secolo.

Bo!iglie, pissidi, unguentari tipi 14-23 (!g. 149)

14. Bo#iglia monoansata a corpo prismatico (forma Isings 50).Numero esemplari: 4. Distribuzione: Fase 4 (/. 1.2, 33, 88); Fase 5 (T. 198).In qua#ro sepolture sono presenti bo#iglie monoansate forma Isings 5041, tu#e in vetro incolore con sfuma-

tura azzurrognola; tre sono a sezione quadrata (/. 33, 1.2, 198) e due di queste hanno sul fondo cerchi concentrici a rilievo. La bo#iglia della T. 88 (tav. 58) ha sezione esagonale - variante meno di&usa della stessa forma - e reca sul fondo cerchi concentrici in debole rilievo.

La forma Isings 50 è ben di&usa in Occidente dalla seconda metà del I e sino al III sec. d.C., essendo un tipo di contenitore particolarmente ada#o al trasporto di alimenti, ma anche all’utilizzo per il servizio della mensa. Nei corredi funerari del Canton Ticino le bo#iglie a sezione quadrata risultano particolarmente frequenti in età 'avio-traianea e sono presenti anche in pieno II secolo42, in analogia con quanto emerge per la nostra area dai contesti funerari di Cer-rione e dai cinque esemplari rinvenuti nella necropoli di Biella43. La bo#iglia a sezione esagonale della T. 88 conferma la contemporaneità delle diverse varianti della forma, come si deduce dai contesti funerari del Canton Ticino44.

15. Pisside cilindrica.Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 3 (T. 66).Nel corredo della T. 66 è presente, assieme a una brocca tipo 7 (forma Isings 13), un recipiente in vetro incolore

con sfumatura azzurra, a parete cilindrica con carena molto bassa e fondo leggermente convesso; l’orlo è tagliato e asso#igliato, so#olineato da una ne#a scanalatura incisa alla mola (tav. 40 e !g. 145). Oltre alla forma, quest’ultimo de#aglio, rendendo credibile l’ipotesi dell’esistenza di un coperchio andato perduto, ne suggerisce una funzione di con-tenitore preferibilmente per sostanze cosmetiche o medicamentose, senza poter tu#avia escludere quelle alimentari.

195

VASELLAME E CONTENITORI IN VETRO

Tipologicamente è avvicinabile ai recipienti cilindrici classi"cati da Biaggio Simona come forma Isings 12-va-riante45. Indicazioni cronologiche sono fornite da una “coppa” in vetro verde scuro da Garlasco, Madonna delle Bozzole, ritenuta di qualche decennio anteriore alla sepoltura di età $avia cui appartiene46. L’esemplare della T. 66 di Cerrione, databile in età claudio-neroniana, potrebbe anche essere anteriore alla sepoltura, che contiene tra l’altro una lucerna tardorepubblicana sicuramente conservata a lungo prima di essere deposta nella tomba47.

16. Piccola olla cilindrica carenata.Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 4 (T. 78).Questo recipiente in vetro so&ile, incolore, presenta corpo a sacco quasi cilindrico, con bassa carena e fondo

quasi piano; il corpo, tendente a restringersi verso l’estremità superiore, termina con labbro espanso leggermente concavo, tagliato all’orlo (tav. 57). Quest’ultimo de&aglio suggerisce che la funzione di questo recipiente sia stata principalmente, come è stato proposto da Vessberg in relazione al materiale cipriota per tipi simili 48, quella di con-tenitore per sostanze cosmetiche anziché quella di vaso potorio. L’orlo concavo e tagliente, poco pratico per l’azione del bere, ben si ada&a ad accogliere un coperchio49. L’esemplare in esame, che ha accompagnato nella tomba Pupa Calventia tra l’ultimo quarto del I e gli inizi del secolo successivo, trova riferimento in due contenitori presenti nelle tombe 692 e 892 di Emona, approssimativamente databili tra "ne I e primo quarto del II secolo50.

17. Piccola olla a depressioni (forma Isings 32).Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 5 (T. 30).Il corredo di Perisia Canaia contiene un recipiente in vetro so&ile, incolore, a corpo ovoide, con un rapporto

dimensionale simile tra altezza e diametro; larga imboccatura terminante con piccolo orlo concavo tagliato; base leggermente concava; qua&ro depressioni ovoidali sui lati della parete ("g. 94).

Fig. 153. Corredo dalla T. 1.5.

196

LUISA BRECCIAROLI TABORELLI

Per questo tipo di recipiente, classi!cato abitualmente come bicchiere riferibile alla forma Isings 3251, in considera-zione della conformazione dell’orlo52 si pone la stessa que-stione funzionale del contenitore prima esaminato. La forma, con varianti nel pro!lo del corpo più o meno slanciato e nel numero delle depressioni, risulta relativamente comune, tan-to da far pensare a centri produ$ivi dislocati in diverse regioni del mondo romano. Le indicazioni cronologiche fornite da al-cuni contesti dell’Italia se$entrionale ne confermano la lunga durata: comparsa dopo la metà del I sec. d.C., la forma ha un periodo di massima di&usione tra l’età 'avia e quella antonina, per durare sino al III secolo53. L’esemplare di Cerrione, databile in età adrianeo-antonina, trova confronti tipologici puntuali in contesti di seconda metà I secolo in Lomellina e di età 'avio-adrianea in Piemonte54.

18. Piccola olla globulare baccellata (assimilabile alla for-ma Isings 17).Numero esemplari: 1. Distribuzione: Fase 3 (T. 217).La tomba 217 (!g. 156) ha restituito un recipiente in vetro

azzurro con !lamenti bianchi incorporati, tipologicamente riferi-bile, se non assimilabile, alla forma Isings 17, comunemente nota come “zarte Rippenschale”55. La morfologia del contenitore, che si restringe all’imboccatura terminando con labbro svasato e tagliato, a$o ad accogliere un tappo o un coperchio, similmente alle olle$e sopra esaminate, mi induce a condividere l’ipotesi di chi, sebbene con scarso seguito, ha proposto per questi particolari recipienti la funzione di contenitori per sostanze cosmetiche o medicamentose56. Potrebbero deporre a favore di tale ipotesi, oltre alla mor-fologia, l’amplissimo raggio di distribuzione documentato dai ritrovamenti censiti57. Tra i possibili centri produ$ivi si segnala il bacino ticinese58; a questo ambito va riferito con ogni verosimiglianza il nostro esemplare. Associato nel corredo di Valerinus Farsuleius a una brocca troncoconica apoda (supra, tipo 11), esso si colloca nella fase di massima di&usione di questi contenitori la cui produzione, iniziata forse già nella tarda età augustea, conosce un progressivo decremento nella seconda metà del I sec. d.C.

19. Unguentario a sfera (forma Isings 10).Numero esemplari: 7. Distribuzione: Fase 3 (*. 169, 200); Fase 4 (*. 1.2, 33, 37, 91, 215).I se$e unguentari a sfera forma Isings 10 di Cerrione vengono ad aggiungersi ai tredici rinvenuti nella ne-

cropoli di Biella59, confermando la di&usione di questo contenitore sopra$u$o nella regione pedemontana alpina centro-occidentale60. Si presume che o+cine vetrarie non ancora localizzate nel bacino ticinese dove$ero iniziare a produrre a$orno al 20 d.C. questo contenitore dalla forma tanto banale quanto innovativa, destinata a un rapido successo61, tanto da essere prodo$o anche in o+cine provinciali nei decenni centrali del I secolo62. Gli esemplari rinvenuti a Cerrione e a Biella in tombe di età 'avio-traianea63 suggeriscono la di&usione della forma (e quindi il consumo del suo contenuto) in quest’area ancora nella fase terminale della produzione, corrispondente ai decenni di passaggio tra il I e il II secolo. Uno solo degli esemplari in esame è in vetro incolore (T. 169, tav. 42) e si distingue per la dimensione superiore a quella degli altri, tu$i realizzati in vetro colorato, giallo pallido e giallo intenso, ossia i colori più documentati negli unguentari a sfera anche nei corredi ticinesi64.

20. Unguentario a forma di colomba (forma Isings 11).Numero esemplari: 9. Distribuzione: Fase 3 (*. 47, 62); Fase 4 (*. 1.2, 1.5, 10, 59, 90, 91, 215).Nove unguentari a forma di colomba forma Isings 1165 sono presenti in altre$ante sepolture della necropo-

li; uno soltanto (T. 62, !g. 61) è so+ato in vetro verde scuro, tu$i gli altri sono in vetro incolore o con sfumatura azzurra. Valgono in larga misura per questa forma le considerazioni già espresse per la forma Isings 10; la più

Fig. 154. Brocca tipo 8 dalla T. 101.

197

VASELLAME E CONTENITORI IN VETRO

alta concentrazione di presenze si osserva nella Transpadana centro-occidentale e nel comprensorio verbano-ticinese, dove le due forme hanno di!usione analoga66. In Lomellina e nel Locarnese sembrano documentati gli esemplari più antichi, risalenti a età tiberiana67, mentre i più recenti si collocano all’inizio del II secolo, ma con il possibile esaurimento della produzione verso la %ne del I secolo68. La distribuzione nelle tombe di Cerrione ne documenta il consumo nell’area subalpina occidentale dal 40/50 d.C. (&. 47, 62), con un periodo di maggiore frequenza in età 'avio-traianea, a conferma delle indicazioni fornite dai tredici esemplari rinvenuti nella necro-poli di Biella69.

21. Unguentario a corpo globulare o piriforme (forma Isings 6).Numero esemplari: 6. Distribuzione: Fase 2 (&. 98, 108); Fase 3 (&. 47 x 3 ess., 169).Come si è accennato all’inizio, i primi recipienti in vetro so+ato a<estati nella necropoli sono due piccoli con-

tenitori per unguenti aromatici forma Isings 6, in coerenza con quanto si rileva in altre necropoli della Cisalpina. Nella T. 108 (tav. 20), databile negli anni 10-20 d.C., compare un unguentario in vetro giallo, corto collo con

leggera strozzatura alla base, breve orlo espanso. Si tra<a della variante a corpo piriforme della forma70, a<estata in tu<a la penisola italica, ma prevalentemente in Italia se<entrionale e nelle regioni con%nanti d’Oltralpe, dall’età augustea sin verso la metà del I sec. d.C.

Tra gli esemplari a corpo globulare si segnala per la fa<ura accurata il piccolo unguentario della T. 98 (tav. 19), assegnabile agli stessi decenni della T. 108; è in vetro azzurro pallido, con corpo perfe<amente globulare e breve collo leggermente espanso, ben confrontabile con un unguentario presente in una tomba di Vercelli71. Altri qua<ro unguentari a corpo globulare, tu<i cara<erizzati da labbro espanso tagliato, collo di lunghezza pari a circa metà altez-za del contenitore72, sono stati rinvenuti in due sepolture (&. 47 e 169) di età giulio-claudia: alla T. 47 appartengono tre esemplari, uno in vetro giallo, gli altri in vetro incolore con sfumatura verde e azzurra.

22. Unguentario tubolare con strozzatura alla base del collo (forma Isings 8).Numero esemplari: 27. Distribuzione: Fase 3 (&. 43, 46, 62, 66 x 4 ess., 129B x 5 ess., 169, 194, 218 x 6 ess.);

Fase 4 (&. 10, 32.1, 59, 67, 70, 91, 93).Gli unguentari tubolari con fondo convesso e strozzatura

alla base del collo presenti nella necropoli possiedono per la maggior parte (una ventina) la strozzatura, tipica della forma, a metà altezza circa del contenitore. Questo tipo trova in parte corrispondenza negli unguentari tubolari che Biaggio Simona, sulla base dell’ampia documentazione esaminata, colloca in età tiberiano-claudia73. Altri se<e esemplari presentano collo più lungo, pari all’incirca ai 2/3 dell’altezza totale del recipiente: di questi tre (&. 10, 32.1, 67) presentano il fondo convesso tipico della forma Isings 8 (variante 22a), mentre qua<ro (&. 59, 70, 91, 93) presentano corpo leggermente troncoconico su stre<a base piana (variante 22b); questi rappresentano un ibrido tra l’unguentario tubolare Isings 8 e quello a corpo tron-coconico Isings 28, che ri'e<e di fa<o lo sviluppo subito dalla forma Isings 8 nel corso della seconda metà e sino alla %ne del I secolo74.

La produzione corrente di questi piccoli contenitori per so-stanze aromatiche, che a partire dal secondo quarto del I secolo d.C. vengono impiegati abitualmente nel rituale funerario, forni-sce spiegazione sia della fa<ura sbrigativa, sia della conseguente grande variabilità nei de<agli e nelle proporzioni delle parti75. Esemplari so<o tale riguardo sono alcuni contesti funerari che contengono più unguentari riferibili alla forma Isings 8 (oppure ibridi 8/28), come le &. 66, 129B, 218 a Cerrione stessa o la Fig. 155. Brocca tipo 13 dalla T. 196.

198

LUISA BRECCIAROLI TABORELLI

tomba 1 nella necropoli di Pollenzo, loc. Pedaggera76. Possiamo osservare, in!ne, che mentre a Cerrione su un totale di ventise"e unguentari tubolari una ventina sono riferibili alla forma Isings 8, distribuiti in o"o sepolture assegna-bili a età giulio-claudia, nella necropoli di Biella - frequentata sopra"u"o a partire dall’età %avia - sono presenti solo qua"ro esemplari, tre dei quali nella d. 45977.

23. Unguentario a corpo troncoconico (forma Isings 28b).Numero esemplari: 25. Distribuzione: Fase 4 (&. 1.2, 193, 215, 219); Fase 4-5 (&. 5, 13.1, 13.2, 15B, 17, 28, 29,

49, 54, 82, 100, 104, 107, 110, 202, 221); Fase 5 (&. 26, 30, 105, 198, 199).In venticinque sepolture della necropoli, databili tra i Flavi e Antonino Pio (fasi 4 e 5), sono presenti altre"anti

unguentari con corpo troncoconico e collo cilindrico, terminante con orlo espanso tagliato o leggermente ispessito. Molto variabili nei de"agli (pro!lo e dimensioni del corpo, lunghezza del collo), risultano riferibili nell’insieme alla forma Isings 28b78. Le menzionate di'erenze tipologiche all’interno del gruppo non sembrano ri%e"ere di'erenze di cara"ere cronologico, come ha consentito di osservare, tra altri casi, il contesto della d. 284 della necropoli di Biella79 e come conferma ora la necropoli di Cerrione. Sviluppatasi probabilmente dall’unguentario tubolare Isings 8/2880, dopo un breve periodo di passaggio e di sovrapposizione in età %avia81, la forma 28b si a'erma decisamente dalla !ne del I secolo per durare sin oltre la metà del secolo successivo, con di'usione in tu"a l’Italia centro-se"en-trionale.

Accessori82

24. Bastoncino miscelatore (forma Isings 79).Numero esemplari: 4. Distribuzione: Fase 4 (&. 10 x 3 ess., 200).È a"estato un solo bastoncino tortile con apici a dische"o forma Isings 79, in vetro incolore con sfumatura

verde, del tipo più comune tra l’età di Tiberio e i Flavi83. Nel corredo della sepoltura di appartenenza (T. 200, tav. 62 e !g. 143) è in associazione con un unguentario Isings 10 e un’anfora Isings 15 in vetro blu; l’insieme orienta per una datazione nella prima età %avia (in!a, Catalogo). Frammenti di altri tre esemplari, fusi dal calore della pira funebre, si conservano nella T. 10 (femminile); sono a sezione circolare o quadrangolare, in vetro incolore con sfumatura azzurra, in vetro blu e in vetro verde scuro.

IL VETRO NELLE NECROPOLI DI CERRIONE E BIELLA: QUANTITÀ E QUALITÀ, AFFINITÀ E DISCOR-

DANZE

Il vasellame e i contenitori in vetro presenti nelle sepolture di Cerrione o'rono lo spunto per tornare a con-siderare anche l’insieme dei vetri nei corredi della necropoli di via Cavour a Biella84. I due complessi funerari sono complementari nel fornire un campione rappresentativo dei consumi delle comunità insediate in questo distre"o rurale dell’area subalpina (il pagus dei Victimuli) per il periodo in cui entrambe le necropoli furono utilizzate, tra la metà circa del I e la !ne del II - inizi del III secolo85.

Ritengo che in questo contesto territoriale il materiale vitreo, come poche altre categorie di manufa"i d’im-portazione pure ricorrenti, rappresenti un valido indicatore di consumi, gusti, disponibilità economiche delle due comunità e, al contempo, consenta di rilevarne a?nità o discordanze.

Repertorio morfologico e consumi

A Cerrione 52 delle 104 tombe databili tra il 20 e il 170 circa d.C. (fasi 3-5) contengono uno o più recipienti in vetro, per un totale di 107 esemplari; a questi vanno aggiunti i 2 più antichi esemplari di unguentario presenti in 2 (fra le più recenti) delle 32 sepolture di fase 2. Si dispone quindi in totale di 109 reperti. Nella necropoli di Biella almeno 72 dei circa 182 depositi di cremazione con corredo, risalenti allo stesso periodo, contenevano recipienti in vetro; di questi si conservano 129 esemplari86.

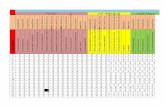

Il repertorio delle forme e il numero degli esemplari che le rappresentano (Tabella 1) si prestano ad alcune considerazioni.

199

VASELLAME E CONTENITORI IN VETRO

tabella 1

Si conferma anche Cerrione un consumo assai limitato di vasellame in vetro, già rilevato a proposito del com-plesso funerario biellese87: rispe'ivamente 16 e 18 recipienti. Nell’ambito di un ristre'o numero di forme, tra le più cara'eristiche nella regione transpadana, si segnala la presenza di alcuni recipienti poco comuni o rari quali: a Cerrione lo skyphos forma Isings 39 (supra, tipo 5) e le due brocche decorate con /lamenti applicati (supra, tipi 8 e 13); a Biella il bicchiere “a nodi” forma Isings 31 in vetro blu88, la trulla forma Isings 7589 e in misura minore anche le due brocche forma Isings 56b90.

I contenitori funzionali allo smercio di alimenti liquidi o semiliquidi di qualità e uso non corrente sono rappre-sentati in entrambi i siti dalle bo'iglie a sezione prismatica (forma Isings 50: 4 a Cerrione, 5 a Biella). Tra le bo'iglie forma Isings 50 di Biella si segnala l’unico esemplare fornito di bollo (S/E/I/A)91; la bollatura, assieme con la di-mensione alquanto rido'a del contenitore (alt. cm 15,5), fanno ritenere che vi fosse conservata una sostanza specia-le, forse un olio dalle proprietà medicamentose. Che qualche componente della comunità biellese si concedesse oc-casionalmente il consumo di particolari conserve alimentari, è suggerito dalla presenza di altri due contenitori, per diverse ragioni assai signi/cativi: un’olla di rispe'abili dimensioni (variante della forma Isings 64), poi reimpiegata come ossuario92, di possibile origine altoadriatica, a oggi esemplare unico nell’area transpadana occidentale; una capiente bo'iglia cilindrica (assimilabile alla forma Isings 51), destinata al trasporto di qualche esotica prelibatezza delle regioni del Mediterraneo orientale93.

Un signi/cato analogo, come indicatori di consumi “di lusso”, probabilmente medicamenta riservati a qualche maggiorente in seno alla comunità, rivestono le due piccole bo'iglie “mercuriali” (forma Isings 84), entrambe for-nite di bollo (palme'a centrale e sigla IV/VI)94, rinvenute in due sepolture di Biella databili verosimilmente nei decenni 150-170 d.C.95

Si è proposto di riconoscere come contenitori (pissidi e olle'e) qua'ro recipienti rinvenuti in altre'ante sepol-ture di Cerrione (supra, tipi 15-18), due delle quali sicuramente femminili (>. 30 e 78) e una sicuramente maschile

VASELLAME CE

RR

ION

E

BIE

LL

A

TOTALE

Coppa tipo 1 (Is. 3) 1 4 5

Coppa tipo 2 1 3 4

Coppa tipo 3 (Is. 44) 1 1

Acetabulum tipo 4 (Is. 41) 1 1

Skyphos tipo 5 (Is. 39) 1 1

Bicchiere tipo 6 1 1

Brocca tipo 7 (Is. 13) 3 1 4

Brocca tipo 8 1 1

Anfora tipo 9 (Is. 15) 1 1 2

Brocca tipo 10 (Is. 14) 2 2

Brocca tipo 11 1 1

Brocca tipo 12 (Is. 55) 1 1 2

Brocca tipo 13 1 1

Bicchiere Is. 31 1 1

Coppa Is. 46a 2 2

Coppa Biella d. 345 1 1

Brocca Is. 54 similis 1 1

Brocca Is. 56b 2 2

Trulla Is. 75b 1 1

Totale 16 18 34

CONTENITORI CE

RR

ION

E

BIE

LL

A

TOTALE

Bo'iglia tipo 14 (Is. 50) 4 5 9

Pisside tipo 15 1 1

Pisside tipo 16 1 1

Pisside tipo 17 (Is. 32) 1 1

Pisside tipo 18 (Is. 17) 2 2

Unguentario tipo 19 (Is. 10) 8 18 26

Unguentario tipo 20 (Is. 11) 8 15 23

Unguentario tipo 21 (Is. 6) 6 4 10

Unguentario tipo 22 (Is. 8, 8/28) 27 11 38

Unguentario tipo 23 (Is. 28b) 25 46 71

Bo'iglia Is. 51 similis 1 1

Olla Is. 64 var. 1 1

Pisside Biella d. 290 1 1

Pisside Biella d. 258 1 1

Unguentario Is. 28a 1 1

Unguentario Is. 82a1 similis 4 4

Unguentario Is. 83 similis 1 1

Unguentario Is. 84 2 2

Totale 93 111 204

200

LUISA BRECCIAROLI TABORELLI

(T. 217). Per le stesse ragioni si è propensi a riconoscere la stessa funzione primaria a due recipienti della necro-poli di Biella: una “coppa” cilindrica profonda riferita alla forma Isings 12, in tomba sicuramente femminile (d. 290)96 e un “bicchiere” di forma inconsueta97. Con tali contenitori si potevano trasportare sostanze cosme-tiche pomatose o pastose, ma anche prodo"i alimentari, salse o condimenti cremosi sopra#ni.

Il 48% a Cerrione e il 53% a Biella del totale dei re-cipienti a"estati è rappresentato dai piccoli unguentari “comuni” (forme, 6, 8 e 8/28, 28b tu"i privi di bollo), che probabilmente venivano acquistati nella circostanza del funerale, forse riempiti nell’occasione travasando da contenitori più capaci aromi di qualità dozzinale. Sono presenti in 44 delle 54 tombe di Cerrione con vetri (in 28 con 1 solo esemplare), in 47 delle 72 di Biella (in 22 con 1 solo esemplare).

A Biella sono a"estati cinque unguentari di medie dimensioni: un esemplare della forma Isings 28a98, uni-co nella necropoli, e qua"ro esemplari assimilabili alla forma Isings 82a199, da considerarsi degli “ibridi” tra i piccoli unguentari “comuni” e quelli di grandi dimen-sioni (forma Isings 82) destinati a contenere sostanze aromatiche di pregio e sovente forniti di bollo100. Gli unguentari “ibridi” a"estati a Biella sono tu"i anonimi; è pensabile che siano stati prodo"i regionalmente per la distribuzione di sostanze aromatiche non particolarmente pregiate, ma neppure dozzinali, destinate forse per il consumo personale. Essi sono tu"avia assenti a Cerrione.

Entrambi i complessi funerari documentano il largo favore incontrato localmente dalle due forme di conteni-tori per sostanze aromatiche più tipiche e originali della produzione vetraria norditalica, ossia quelli sferici forma Isings 10 (8 a Cerrione, 18 a Biella101) e quelli conformati a colombina forma Isings 11 (8 a Cerrione, 15 a Biella102). Al di là dell’acca"ivante aspe"o esteriore, la loro inconfondibile morfologia ri*e"e verosimilmente l’esigenza di segnalare ai potenziali acquirenti la particolare natura delle sostanze aromatiche in essi conservate, forse derivate da essenze naturali reperibili nell’area alpina, e ra#nate in laboratori non distanti dalle fornaci di produzione dei carat-teristici contenitori. La stessa frequenza nei corredi funerari di Cerrione e di Biella ne conferma il consumo di+uso nella regione transpadana occidentale, dove l’apprezzamento di determinati prodo"i poteva essere soddisfa"o dalla locale reperibilità.

Distribuzione nei corredi

L’analisi dei contesti di Cerrione e Biella consente alcune constatazioni, che paiono suggerire scelte di+eren-ziate tra gli abitanti-consumatori delle due realtà locali. Come è stato osservato, la presenza di vasellame e conteni-tori vitrei nei corredi funerari non può considerarsi indicatrice dello stato sociale ed economico del defunto (ancor meno la sua assenza), poiché dipende da scelte e opportunità di#cilmente valutabili da noi moderni103.

19 (su 54) tombe di Cerrione e 30 (su 72) di Biella contengono almeno un recipiente da tavola oppure un contenitore (diverso dagli unguentari). Alla regola minimale dell’unico esemplare fanno eccezione pochi casi: le >. 66 e 217 di Cerrione e le dd. 55 e 291 di Biella dove a un recipiente per versare (brocche o trulla-mestolo) è associato un contenitore (bo"iglia bollata o pisside oppure olle"a); diversamente, due recipienti da mensa sono presenti nella d. 345 di Biella (pia"o, coppa) e tre nella T. 10 di Cerrione (coppa, bicchiere, brocca); in?ne, nella d. 290 di Biella sono a"estati due contenitori (bo"iglia e pisside).

Fig. 156. Urna e corredo della T. 217.

201

VASELLAME E CONTENITORI IN VETRO

In 5 corredi di Cerrione e 9 di Biella, ai recipienti in vetro non è associato alcun unguentario; in 4 di questi casi a Cerrione e in 4 a Biella l’unico reperto vitreo è costituito da un recipiente da tavola oppure da un contenitore, rappresentati da alcuni degli esemplari più notevoli nel complesso delle due necropoli, ossia: la pisside cilindrica e le due brocche decorate con $lamenti a Cerrione (%. 78, 101, 196); le due bo&iglie&e bollate (forma Isings 84) e il bicchiere “a nodi” (forma Isings 31) a Biella (dd. 33, 57, 302).

L’uso di deporre in alcuni corredi limitati assortimenti di unguentari, composti da forme diverse che ri'e&ono molto probabilmente una varietà di sostanze aromatiche, si direbbe riservato alla componente femminile delle due comunità (con un solo caso non determinabile). In tu&i i casi resta $ssa la coppia formata dalla sfera Isings 10 e dalla colombina Isings 11. L’assortimento di qua&ro unguentari è a&estato solo nella necropoli di Biella (dd. 19, 280 e 290); due di questi corredi documentano un’associazione interessante, composta da: Isings 10, Isings 11, Isings 28b, Isings 82a1. Più frequente è l’assortimento di tre esemplari diversi per forma (Isings 10 e Isings 11, con Isings 6, oppure Isings 8/28, oppure Isings 28b) documentato in qua&ro corredi di Cerrione (%. 169104, 1.2, 91, 215) e in due di Biella (dd. 31 e 291).

L’appartenenza di tu&i i corredi dotati di queste associazioni di forme diverse all’età 'avio-traianea sembra suggerire che in tale periodo possa essersi veri$cata, sia pure con limitate variazioni, all’interno delle due comu-nità una sorta di standardizzazione dei corredi femminili relativamente più ricchi. Si tra&a di un’ipotesi, tu&avia avvalorata dal ricorrere negli stessi corredi di alcuni elementi quali: a Cerrione le collane in ambra (qua&ro su sei in totale)105, a Biella gli specchi, oltre che statuine in terraco&a e lucerne.

Si è visto che la componente costante nell’assortimento dei corredi citati è costituita dagli unguentari Isings 10 e Isings 11. Questo dato o+re l’occasione di tornare sulla proposta, da me formulata in occasione dello studio sulla necropoli di Biella, di ricondurre queste due forme essenzialmente, se non esclusivamente, alla sfera dei consumi femminili106. Sulla scorta dei nuovi elementi apportati dalla necropoli di Cerrione, si constata che le due forme, assieme o separatamente, sono deposte in 8 sepolture sicuramente femminili su 13 a Cerrione e in 16 sepolture sicuramente femminili su 25 a Biella. Dato il numero piu&osto elevato di corredi non su<cientemente connotabili in senso femminile o maschile, ne dedurrei che la destinazione femminile di questi particolari unguentari resta pro-babile, anche se da confermare.

Fig. 157. Urna e corredo della T. 218.

202

LUISA BRECCIAROLI TABORELLI

1 La pertinenza di un frammento di unguentario (di forma non de-terminabile, ma probabilmente di prima metà II secolo) e di un’ansa di brocca a nastro costolato ai corredi di due sepolture a cremazione dire#a (T. 39 e T. 40), risalenti a età antonino-severiana (fase 6), è assai dubbia; si tra#a piu#osto di residui nella terra di colmatura del-le due fosse-ustrina.2 In questo arco cronologico è possibile precisare che: in età giulio-claudia (fase 3: 10 tombe su 20) le sepolture con vetri corrispon-dono al 50%; in età &avio-traianea (fase 4: 17 su 24) al 70%; in età adrianeo-antonina (fase 5: 6 su 19) al 30%. Questo dato è da rite-nersi indicativo di una tendenza; il dato percentuale relativo alle fasi 4 e 5 è approssimativo, poiché non tiene conto dei 16 depositi con almeno un unguentario non assegnabili con certezza alla fase 4 op-pure alla fase 5. 3 Isings 1957, pp. 19-20; Biaggio Simona 1991, pp. 60-62; Rof-fia 1993, p. 62 ss.4 Alle origini di Biella: d. 19, p. 168, tav. 7; d. 236, p. 254, tav. 50; d. 341, p. 292, tav. 69. Una quarta coppa, recuperata nell’area della ne-cropoli biellese, è stata consegnata nel 2008 al Museo del Territorio Biellese come lascito di Giacomo Calleri.5 Che viene convenzionalmente denominato “tipo Losone-Papö-gna” dall’esemplare rinvenuto in questa località del Canton Tici-no. 6 Biaggio Simona 1991, pp. 76-77.7 Gabucci 2000, p. 96.8 Nella tomba di Losone-Papögna sono presenti tre monete “forse di Domiziano”: Biaggio Simona 1991, p. 77.9 A età adrianea rimanda (non necessariamente come indice della produzione) una coppa rinvenuta nella T. 7 di Almese-Malatrait dove risulterebbe presente una moneta di Sabina (t. p. q. 128 d.C.) ora perduta: Gabucci 1996, p. 82 s. 10 Alle origini di Biella, p. 166, tav. 8. Soltanto la presenza in entrambe di unguentari forma Isings 28b suggerirebbe un t. p. q. al 70/80 d.C. 11 Alle origini di Biella, rispe#ivamente p. 174, tav. 10; p. 328, tav. 87.

12 Isings 1957, pp. 59-60; Roffia 1993, p. 74, dove per le coppe, non numerose, soWate in vetro colorato si propone una datazione non posteriore al 70 circa. 13 Biaggio Simona 1991, p. 83 s.; Larese 2004, p. 49 s.14 Precisazioni in Biaggio Simona 1991, p. 84.15 Isings 1957, p. 57.16 Biaggio Simona 1991, pp. 78-80. 17 Oltre agli esemplari da Palazzolo Vercellese e Gravellona (Museo di Antichità di Torino) citati da Isings 1957, p. 57, si veda per Alba Pompeia Gabucci 1997, p. 467, [g. 1, 12. 18 Isings 1957, pp. 55-56. 19 Foy, Nenna 2003, p. 251 s., anche in relazione agli skyphoi insuf-&ati liberamente di^usi in Gallia.20 Larese 2004, p. 22: i più vicini tipologicamente al nostro sembra-no i due esemplari del Veronese (tav. CXII, cat. nr. 451), datati alla seconda metà del I secolo.21 Lo skyphos illustrato in Biaggio Simona 1991, p. 93, tav. 9, [g. 44 rappresenta una versione sempli[cata, con coppa campanulata e anse prive delle lingue#e orizzontali tipiche del prototipo metallico della forma.22 Già citato da Isings 1957, p. 56. 23 Vaccheka 1917, pp. 174-177, tav. XVI, nr. 15 (alt. cm 8,5; D. orlo cm 10,5). Il corredo è stato ricomposto quasi per intero nel cor-so di recenti riscontri inventariali. 24 Id., ibid., p. 177, nr. 22: “Tre monete colla testa d’Augusto [sul di-ri#o] e colla Provvidenza [sul rovescio] coniate so#o Tiberio; Cohen 1a ed., N. 272, le quali ci indicano che la tomba rimonta alla prima metà del I° secolo dell’èra volgare”. 25 Biaggio Simona 1991, pp. 99-114. Per una tra#azione sinteti-ca dell’intero gruppo: Foy, Nenna 2001, pp. 183-184, con alcuni esempi della Gallia, tra cui un bicchiere da Avignone (nr. 317) assai vicino al nostro. 26 Biaggio Simona 1991, p. 114, tav. 12, in particolare l’esemplare 236.1.19, da Tenero. I tre bicchieri illustrati evidenziano la variabilità

Alcune ipotesi sulla qualità dei consumi

Dopo le considerazioni sul repertorio morfologico e la sua distribuzione nei corredi delle due necropoli, sem-bra possibile esprimere sugli stessi dati una considerazione circa la qualità dei consumi nelle due comunità. A questo [ne non pare conveniente utilizzare i dati desumibili dal vasellame vitreo che, tenuto conto dei parametri di base (numero delle deposizioni e fasce cronologiche), mostra sostanziale equivalenza107. Invece pare utile valutare le forme dei contenitori in considerazione del loro contenuto.

Se consideriamo gli esemplari Isings 50 (bo#iglia) insieme a quelli Isings 84 (unguentario-bo#iglia), consta-tiamo che a Cerrione sono 4, a Biella 7, ma, ciò che più importa, constatiamo che 3 di questi ultimi sono bollati.

Se consideriamo gli esemplari Isings 10 (unguentario) insieme a quelli Isings 11 (unguentario), più probabil-mente acquistati per il consumo del loro contenuto nel tempo, constatiamo che a Cerrione sono 16 (risp. 8+8), a Biella 33 (18+15).

Se consideriamo gli esemplari Isings 6, 8, 8/28, 28b (unguentari), più probabilmente acquistati per il consumo nella circostanza del rito funebre, constatiamo che a Cerrione sono 58 (6+27+25), a Biella 60 (4+11+46)108, ma, ciò che più importa, constatiamo che a Biella compaiono esemplari Isings 28a (1), 82a similis (4), 83 similis (1), unguentari che quanto al consumo del loro contenuto saremmo orientati a riferire più all'uso nel tempo che nella circostanza funebre, che a Cerrione non compaiono.

Dunque: se valutiamo i contenitori per la qualità del loro contenuto, dove questa doveva essere pressoché irrilevante, la quantità registra una sostanziale equivalenza; dove questa doveva contare di più, la quantità sembra signi[cativamente favorevole a Biella.

Quanto considerato sembra suWciente a suggerire che tra le due comunità esistessero di^erenze, non solo, o non tanto, nella quantità dei consumi, quanto nella loro qualità109.

203

VASELLAME E CONTENITORI IN VETRO

tipologica della serie, confermata dai numerosi esemplari di bicchieri carenati su piede citati alla nota 54. 27 Filippi 1997, Corso Piave, T. 2, pp. 283 ss., nr. 23; la sepoltura, a camera e con corredo molto ricco, fornisce un t.p.q. al 82 d.C. per la presenza di due assi di Tito e Domiziano.28 Massa 1997, p. 87, tav. XXI, 16 (dalla T. 82 datata 100-120); dalla riproduzione fotogra&ca il confronto parrebbe calzante.29 Isings 1957, pp. 30-31. 30 Biaggio Simona 1991, pp. 192-195, tav. 41. 31 Bonomi 1996, nr. 330, tomba 15 della necropoli del Canal Gran-de. 32 Da ultimo, in generale: Foy, Nenna 2001, p. 86. 33 Isings 1957, pp. 32-34; Biaggio Simona 1991, pp. 209-213.34 Alle origini di Biella, p. 270, tav. 58 e &g. 53. Entrambi gli esemplari potrebbero essere stati prodo>i ancora in età claudia per essere poi deposti solo più tardi.35 Isings 1957, pp. 31-32.36 Biaggio Simona 1991, pp. 172-177. Gli esemplari più antichi sono spesso in vetro colorato, talvolta decorato a macchie (ivi, nota 19). 37 Ead., ibid., cat. 176.1.005, pp. 175 s., tav. 30, &g. 17. Un lontano riferimento si coglie in una lagoena in vetro viola opaco, ritenuta di produzione aquileiese, da una tomba di Santa Maria in Colle nel Bel-lunese, databile alla metà del I sec. d.C. (Larese 2004, p. 63, cat. nr. 140, tav. CXXVI).38 Isings 1957, pp. 72-73; Biaggio Simona 1991, pp. 189-192; Roffia 1993, pp. 138-139.39 Biaggio Simona 1991, cat. 139.1.035, pp. 175-176, tav. 29, con-siderato dall’autrice una variante tarda della forma Isings 14; Ga-bucci 1996, T. 3, nr. 5, p. 79, tav. XXVI (con moneta forse di Lucio Vero, ora perduta).40 Roffia 1993, nr. 334, p. 139 (ivi commento e di[usione). 41 Isings 1957, pp. 63-67; Roffia 1993, pp. 149-150.42 Biaggio Simona 1991 tra>a separatamente la variante 50a (pp. 177-182) e la variante 50b (pp. 182-185); i dati cronologici, ricchi di riferimenti, sostanzialmente concordano.43 Alle origini di Biella, d. 55, p. 192, tav. 19 (secondo-terzo quarto II secolo); d. 143, p. 226, tav. 36 (seconda metà I secolo); d. 290 e d. 291, p. 274, tav. 60; d. 293, p. 276, tav. 61 (tu>e di età \avio-traianea). La bo>iglia della d. 55 è fornita di un bollo le>o SEIA: Gabucci 2000, p. 98 s., &gg. 101-102.44 La variante a sezione esagonale è tra>ata a parte da Biaggio Si-mona 1991, pp. 187-187.45 Biaggio Simona 1991, pp. 63-71, in particolare pp. 63 ss. per le coppe di “primo tipo”, cui appartengono anche i notissimi esemplari con decorazione dipinta da Muralto e dal Piemonte (Museo di An-tichità di Torino).46 Diani, Vecchi 1998, pp. 53-60, nr. 2, nella T. 7, con moneta di Tito.47 Brecciaroli Taborelli, in!a, Lucerne.48 Vessberg 1952, pp. 118-119, a proposito dei “beakers” tipo A II, tav. III, 9-18; esemplari piccoli dello stesso tipo sono de&niti decisa-mente “jars”: p. 146, tipo A III. Il gruppo cipriota è prodo>o local-mente nella seconda metà del I e II sec. d.C.49 Magari del tipo pressoché piano documentato tra lo stesso ma-teriale cipriota, anche con esemplari decorati nella faccia superiore con scene dipinte a cara>ere prevalentemente dionisiaco: Vessberg 1952, coperchi di tipo I, pp. 119, 149 s., tav. X, 3-5. Si noti che le dimensioni all’imboccatura dei recipienti e dei coperchi si aggirano sempre a>orno a 7 cm, come nel nostro esemplare.50 Petru 1972, tavv. XLVII, nr. 21, LVIII, nr. 2; la possibile datazio-ne si trae dai contesti relativi. 51 Isings 1957, pp. 46-47; Biaggio Simona 1991, pp. 102-104.52 Vedi quanto osservato da Vessberg 1952, p. 119, a proposito dei “beakers” tipo A IV. p. 122, tav. III, in particolare nr. 25 (variante

cubica). L’A. precisa, tu>avia, di non aver trovato nessun esemplare combinato con un coperchio, diversamente che per il suo tipo A II (ivi nota 58).53 Per il Canton Ticino: Biaggio Simona 1991, p. 102, e 1995, pp. 70-72 (T. 11 della necropoli di Moghegno, datata 90-130). Per i ri-trovamenti veneti: Larese 2004, TAB 36, p. 170. 54 T. 18 di Gropello Cairoli, Podere Panzarasa: Arata 1984. tav. II, nr. 3; T. 15 della necropoli di Hasta: Zanda et alii 1994, p. 178, tav. XLVI, nr. 6; T. R22 di Alba, via Rossini: Spagnolo 1997, p. 396 s. 55 Dalla denominazione introdo>a da Haevernick 1981, pp. 171-179, cui si deve il primo studio di de>aglio. 56 Ipotesi avanzata da Biaggio Simona 1986, p. 96, poi abbando-nata nel capitolo dedicato alla forma in Biaggio Simona 1991, pp. 71-74, ripresa da Taborelli 1996, p. 306.57 Carta di distribuzione in Haevernick 1981, con aggiornamenti in: Biaggio Simona 1991, pp. 72-73, nota 62; Larese 2004, pp. 20-21, &g. 41 (Veneto); Filippi 2006, p. 65 (Piemonte meridiona-le); Foy, Nenna 2003, pp. 243-244 (Gallia Narbonese e valle del Rodano).58 Da ultimo: Biaggio Simona 1991, p. 74; Larese 2004, p. 20 evidenzia un altro importante polo in Italia se>entrionale nella zona di Aquileia, con di[usione nei territori danubiani e lungo la costa dalmata. 59 Gabucci 2000, p. 95.60 Isings 1957, pp. 25-26. Cara>eristiche tipologiche, area di di[u-sione e cronologia sono ulteriormente precisate da Biaggio Simona 1991, pp. 120-125. A Milano e nel Milanese si segnalano pochissimi esemplari: Roffia 1993, p. 100 s.; in Veneto è catalogato un solo esemplare, da Altino: Larese 2004, p. 37. Nel Piemonte meridiona-le si conoscono due soli esemplari: Filippi 2006, p. 70.61 Biaggio Simona 1991, p. 123. La possibile localizzazione di of-&cine vetrarie anche nel Vercellese (bacino del &ume Sesia) è oppor-tunamente ricordata, proprio in relazione alle forme peculiari della Transpadana nord-occidentale, da Taborelli 1996, p. 308, nota 24.62 Proprio negli anni 40 del secolo la forma entra nel repertorio produ>ivo delle vetrerie provinciali, probabilmente su ispirazione di esemplari norditalici e, forse, per iniziativa di artigiani della stessa regione; cfr. il caso di Lione, Monté de la Bu>e (Mo|e, Martin 2003, p. 313, &g. 13) e Avenches-Aventicum (Amrein 2001, pp. 62-63).63 Nella necropoli di Biella sembrano anzi esclusivi di questo oriz-zonte cronologico: Alle origini di Biella: d. 52, p. 190, tav. 18; d. 280, p. 268, tav. 57; d. 281, p. 270, tav. 58; d. 284, ibid.; d. 290, p. 274, tav. 60; d. 291 (con asse di Domiziano), ibid.; d. 333, p. 290, tav. 68; d. 346, p. 296, tav. 71; U34 (2 esemplari, di cui uno decorato con &lamenti bianchi incorporati), p. 328, tav. 87. A questi si aggiungono 2 esemplari fuori contesto: p. 332, tav. 89, nrr. 19-20 (quest’ultimo decorato con &lamenti bianchi incorporati).64 38 su un totale di 85 catalogati: Biaggio Simona 1991, p. 125.65 La più approfondita analisi della forma per funzione, di[usione, produzione e cronologia resta Biaggio Simona 1991, pp. 125-128. Anche questa forma di unguentario, come quella a sfera, venne pro-do>a nelle o}cine vetrarie di Avenches e di Lione dal 40/50 d.C. e &no alla &ne del I secolo: vedi nota 62.66 Le a>estazioni si rarefanno nella parte orientale della Lombardia e nel Veneto, dove è segnalato un solo esemplare: Larese 2004, p. 41. Un solo unguentario a forma di colomba è a oggi noto nel Pie-monte sud-occidentale, ad Alba Pompeia: Gabucci 1997, p. 476, &g. 8, nr. 11. 67 Per un’anticipazione a età tardoaugustea si vedano: Fortunati Zuccala 1979, pp. 17-19 (T. 5 di Gropello Cairoli); Biaggio Si-mona 1991, p. 128 (Minusio-Cadra, tomba 11).68 Sempre in sepolture del Locarnese, databili 70/80-120/130: Biaggio Simona 1991, p. 128.

204

LUISA BRECCIAROLI TABORELLI

69 Alle origini di Biella, d. 10A, p. 162, tav. 4; d. 19, p. 169, tav. 7; d. 31, p. 174, tav. 10; d. 280, p. 268, tav. 57; d. 281, p. 270, tav. 58; d. 290, p. 274, tav. 60; d. 291 (con asse di Domiziano), ibid.; d. 293, p. 276, tav. 61; d. 308, p. 282, tav. 64; d. 334, p. 290, tav. 68; d. 407, p. 308, tav. 77; d. 408, p. 310, tav. 78, oltre a un esemplare fuori contesto: p. 332, tav. 89, nr. 18. 70 Isings 1957, pp. 22-23; De Tommaso 1990, p. 63: tipo 38; Roffia 1993, p. 103, nrr. 148-151. Sono tra/ati come forma Isings 6/28a da Biaggio Simona 1991, pp. 131-133. Nel primo quarto del I secolo il tipo compare a Vercelli, via Parini: Brecciaroli Tabo-relli 1996a, T. 2, p. 36, Cg. 17, nr. 2; T. 3, p. 34, Cg. 14, nrr. 6-8; nel Novarese, a Oleggio- loc. Loreto: Conubia gentium, T. 24, p. 234, Cg. 252; T. 34, p. 80, Cg. 57.71 Brecciaroli Taborelli 1996a, T. 31 di via Asiago, p. 34, Cg. 16, nr. 8.72 Tipo 7 di De Tommaso 1990, p. 42 s. Il tipo si trova ancora alla Cne del I secolo (Biaggio Simona 1991, loc. cit.), come dimostra anche la d. 291 della necropoli di Biella, fornita di un asse di Domi-ziano (Alle origini di Biella, p. 274, tav. 60). 73 Biaggio Simona 1991, pp. 140-141 e illustrazione 6. Corrispon-de al gruppo/tipo 67 e 70 di De Tommaso 1990, pp. 81, 83.74 Si ado/a qui la classiCcazione proposta in Taborelli 1982 (1985), Cg. 243, f-m. Vedi anche Biaggio Simona 1991, pp. 140-141 e illustrazione 6; p. 148 ss. a proposito degli unguentari a corpo campaniforme. Gruppo/tipo 71-72 in De Tommaso 1990, pp. 84-85. Per quanto riguarda un possibile a/ardamento nell’uso locale, si noti che un esemplare è presente nella d. 243 di Biella assieme con una moneta di Domiziano e una di Traiano: Alle origini di Biella, p. 258, tav. 52.75 Si noterà che alcuni esemplari di Cerrione riferiti alla forma Isings 8 si avvicinano agli unguentari classiCcati come forma Isings 8/27, 27 da Biaggio Simona 1991, p. 143, illustrazione 7, con uno svilup-po cronologico del tu/o parallelo. 76 Filippi 2006, pp. 166-167, nrr. 24-33.77 Alle origini di Biella, p. 318, tav. 82; un quarto esemplare nella d. 502, p. 326, tav. 86.78 Ampia discussione in Taborelli 1982, pp. 409 ss.; De Tomma-so 1990, tipi 43 e 46, pp. 67, 69. 79 Gabucci 2000, p. 94, Cg. 97. Nella necropoli di Biella rappresen-tano il tipo più frequente, con oltre una quarantina di esemplari. 80 Taborelli 1982, p. 409; Biaggio Simona 1991, p. 148.81 Osserviamo che casi di associazione dei due tipi in età Wavia sono documentati, ad esempio, nella T. 20 di Alba-via Rossini (Spagnolo Garzoli 1997, p. 317) e nella d. 293 della necropoli di Biella (Alle origini di Biella, p. 276, tav. 61). 82 Vengono qui considerati soltanto gli ogge/i legati funzionalmen-te ai recipienti. I restanti reperti in vetro della necropoli (bracciali, perle, gemme d’anello, pedine) sono tra/ati in Deodato, in!a, Ab-bigliamento e ornamento. 83 Isings 1957, pp. 94-95; Biaggio Simona 1991, p. 220. Per una puntualizzazione sulla forma, da ultimo Taborelli 2005, p. 582.84 Alle origini di Biella, Catalogo, passim; Gabucci 2000. 85 La prima frequentazione dell’area cimiteriale di via Cavour a Biel-la è documentata da sepolture databili non prima dell’età claudio-neroniana, che corrisponde al momento più avanzato della Fase 3 di Cerrione. Tale area ha restituito signiCcative testimonianze di uti-lizzazione nell’avanzato III-IV secolo e forse anche oltre, quando la necropoli di Cerrione risulta ormai abbandonata da quasi un secolo. 86 Per i problemi relativi al recupero e alla ricomposizione della necropoli: Brecciaroli Taborelli 2000a, pp. 21 s. e passim. Il numero dei depositi con almeno un vetro si ricava dal Catalogo e tiene conto sia dei reperti troppo frantumati per essere disegnati, sia di quelli elencati, ma non identiCcati e Cniti “fuori contesto” oppu-re perduti (ibid., pp. 158-328). InCne il numero dei depositi di cre-mazione “sicuri”, nell’ambito degli oltre 500 “nuclei” numerati negli

inventari d’archivio, si ricava dalle Tabelle alle pp. 338-345. Il totale dei recipienti comprende anche i pezzi conservati integri ma “fuori contesto”: Alle origini di Biella, p. 332, tav. 89.87 Brecciaroli Taborelli 2000b, p. 40.88 Gabucci 2000, p. 97, Cg. 99; Alle origini di Biella, d. 302, p. 278, tav. 62.89 Alle origini di Biella, d. 291, p. 274, tav. 60.90 Gabucci 2000, p. 97, Cg. 101; esemplare integro nella d. 55: Alle origini di Biella, p. 192, tav. 19.91 Ead., ibid., pp. 98-99, Cg. 102; Alle origini di Biella, d. 55, p. 192, tav. 19.92 Ead., ibid., p. 98; Alle origini di Biella, d. 284, p. 270, tav. 58.93 Forse da Cipro: Ead., ibid., pp. 99-100, Cg. 103; Alle origini di Biel-la, d. 309, p. 282, tav. 64.94 Ead., ibid., p. 93, Cg. 95A/B; Alle origini di Biella, d. 33, p. 176, tav. 11; d. 57, p. 192, tav. 19. 95 I due esemplari sono stati rinvenuti in tombe a cremazione di-re/a “in anfora segata”, tipologia che a Cerrione non oltrepassa l’età di Antonino Pio (Brecciaroli Taborelli, in!a, La necropoli); i contesti di appartenenza, sebbene incompleti, sono congruenti con la datazione proposta. 96 Alle origini di Biella, d. 290, p. 274, tav. 60. L’esemplare trova un parallelo nel “bicchiere” forma Isings 29 della T. 12 di Moghegno (femminile, datata 100-140): Bu]i Ronche]i 1995, pp. 74-76 è vicina, seppure non confrontabile, alla pisside cilindrica della T. 66 di Cerrione (supra, 2.2.).97 Alle origini di Biella, d. 258, p. 262, tav. 54.98 Alle origini di Biella, d. 309, p. 282, tav. 64, impropriamente classi-Ccato come forma Isings 6/8. La presenza in contesto di un unguen-tario Isings 10, frantumato, ne assicura una datazione entro i primi decenni del II secolo. 99 Si tra/a dei tre esemplari (impropriamente riferiti al tipo Trier 72/De T. 35 da Gabucci 2000, p. 93) presenti nelle dd. 19, 47A e 280 e di un quarto (d. 244), di tipo particolare, ma inseribile nel me-desimo gruppo. Per gli esemplari ticinesi, assimilati alla forma Isings 82a1: Biaggio Simona 1991, 8.1.9., specie pp. 150-151. Sul proble-ma degli “ibridi” da ultimo: Taborelli 1999, p. 269. 100 Da ultimo: Taborelli 1996.101 Ai 10 esemplari citati da Gabucci 2000 nella tabella alla Cg. 96 vanno aggiunti quelli trovati in frantumi, non illustrati ma ricono-scibili ed elencati nel Catalogo dei depositi: Alle origini di Biella, in particolare dd. 19, 35, 54, 245, 249, 309, 314, 334.102 Vedi nota precedente: in particolare dd. 138, 334, 457.103 Taborelli 1996, pp. 267-268 e nota 67. Sul problema del “grave value” in generale, da ultimo: Polfer 2004, pp. 42-44.104 Databile in età claudio-neroniana, rappresenta un caso partico-lare, poiché vi è confermata la presenza della Isings 10, ma si nota l’assenza della colombina; nel corredo è tu/avia presente la piccola brocca Isings 13, che si è supposto contenere una sostanza aromatica (supra). 105 .̀ 169 (fase 3); 1.2, 1.5 e 10 (fase 4). Diversamente a Biella que-sto monile non risulta mai associato agli unguentari Isings 10 e Isings 11: Brecciaroli Taborelli 2000b, p. 62.106 Ead., ibid.107 Al di là del “valore” della presenza, occasionale o meno, della sin-gola forma.108 Ben altre consistenze sarebbero necessarie per ipotizzare che a Cerrione determiati consumi comincino prima che a Biella. Un dato meno labile pare quello del rapporto tra la forma Isings 28b e il numero delle sue ricorrenze nelle tombe o deposizioni delle due necropoli: l’uso rituale della forma sembrerebbe uscirne con-fermato.109 A ben guardare anche il dato riguardante il numero degli specchi (3 a Cerrione, 16 a Biella) suonerebbe a conferma di tale ipotesi.

!['JNCLASSIF]ED - DTIC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323a138be5419ea700eb098/jnclassifed-dtic.jpg)