21 vite nga vrasja e Azem Hajdarit, Fatos Klosi zbulon të ...

Vasari e gli scultori attorno a Michelangelo nella prima edizione delle Vite

Transcript of Vasari e gli scultori attorno a Michelangelo nella prima edizione delle Vite

kunsthistorisches institut in florenzmax-planck-institut

Direttorialessandro nova e Gerhard Wolf

marsilio

kunsthistorisches institut in florenzmax-planck-institut

giorgio vasari e il cantiere delle vite

del 1550a cura di Barbara agosti, silvia Ginzburg, alessandro nova

il volume raccoglie gli atti del convegno tenutosi a firenze, kunsthistorisches institut, palazzo Grifoni, 26-28 aprile 2012

Redazione e indiciDario Donetti, francesco Grisolia,maria rosa pizzoni

In copertinaGiorgio Vasari, Giuseppe spiega i sogni ai fratelli, parigi, musée du louvre, dag, inv. 4042r.

Progetto Graficotapiro, Venezia

©2013 by marsilio editori® s.p.a. in venezia

Prima edizione: dicembre 2013www.marsilio.itisbn 978-88-317-1495-2

le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla siae del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. le fotocopie per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da clearedi, centro licenze e autorizzazioni per le riproduzioni editoriali, corso di porta romana 108, 20122 milano,e-mail [email protected] sito web www.clearedi.org.

inDice

13

29

47

61

75

91

105

121

131

147

167

185

195

giorgio vasari e il cantiere delle vite del 1550

i soggiorni di vasari a roma

la politica dello stile: il giovane Vasari e la cerchia di ippolito de’ mediciGuido Rebecchini

Vasari e raffaelloSilvia Ginzburg

fausto sabeo e le arti figurative. tra Vasari e michelangeloCarmelo Occhipinti

Vasari e le amicizie di michelangelo dalla torrentiniana alla Giuntina, attraverso condiviMarcella Marongiu

lo specchio di perino. la biografia di perino del Vaga nell’edizione delle Vite di Vasari del 1550Giovanna Sapori

Vasari e gli scultori attorno a michelangelo nella prima edizione delle ViteGrégoire Extermann

i viaggi di vasari negli anni quaranta

su Vasari e i pittori venezianiVittoria Romani

Giorgio Vasari a Venezia: osservazioni sull’Introduzzione all’architetturaMaria Beltramini

Vasari e ferraraAlessandra Pattanaro

per Vasari e napoliAndrea Zezza

la forza dei luoghi. Vasari e san Giovanni a carbonara, tra pittura e storiografiaRiccardo Naldi

sulla Vita torrentiniana dei DossiBarbara Agosti

la pittura come ombra della virtù. la casa di Vasari ad arezzo e la torrentinianaMatteo Burioni

GiorGio Vasari e il cantiere Delle VItE Del 1550205

217

231

239

247

271

289

301

315

325

341

359

371

393

481

495

la periodizzazione della storia dell’arte di vasari

la Vita di andrea pisano e la scultura della prima etàLaura Cavazzini

una Vita “minore” al principio della seconda età: niccolò d’arezzoAldo Galli

le Vite di Botticelli e filippino della torrentinianaAlessandro Cecchi

Giorgio Vasari e l’arte a nord delle alpiFrédéric Elsig

la Vita torrentiniana di leonardoRoberta Battaglia

peruzzi dalla torrentiniana alla Giuntina: modifica di un ritrattoAlessandro Angelini

Vasari e il modello della bottega tra pratica pittorica e storiografiaAnna Bisceglia

intorno al libro del 1550

l’Introduzzione alle arti e la tecnica della pittura nelle Vite di VasariAngela Cerasuolo

il ruolo dell’architettura nella titolazione delle Vite di Giorgio VasariClaudia Conforti

le prime Künstlerviten dell'età moderna: il caso di Giovan Battista GelliMargareth Daly Davis

«il disegno che è disegno nostro». Vasari e la pratica del disegno nelle Vite,con una proposta per agnolo di Donnino e il ritratto di Benedetto da rovezzanoCatherine Monbeig Goguel

Vasari e i “partimenti”Andrea De Marchi

Qualche nota sul disegno vasariano al tempo della torrentinianaAnnamaria Petrioli tofani

atlante iconografico

indice dei nomiMaria Rosa Pizzoni

referenze fotografiche

9

nel 2011 cadeva il cinquecentenario della nascita di Giorgio Vasari. alle molte e diverse iniziative che hanno accompagnato questa ricorrenza si è pensato di fare seguire un’occasione di scambio e di approfondimento sulla prima edizione delle Vite, concentrando l’attenzione sulle origini del pro-getto storiografico vasariano, sulla lunga preparazione del testo pubblicato nel 1550, e sui vari contesti di cultura figurativa attraversati dall’autore in quella stagione del suo percorso, quando erano ancora di là da venire il suo ruolo di deus ex machina della corte medicea e la poderosa revisione del libro in vista della stampa del 1568.

nel tentativo di giungere ad una più articolata comprensione dell’edi-zione torrentiniana che tenesse conto, in tutte le implicazioni, del carattere progressivo della sua elaborazione, abbiamo ritenuto essenziale la parteci-pazione congiunta di specialisti di Vasari, e di specialisti di artisti e ambiti trattati da Vasari, per i quali anzi le Vite costituiscono una fonte primaria. Gli studiosi che si sono generosamente fatti coinvolgere hanno portato contributi che esplorano e mettono in luce dall’interno la vicenda compo-sitiva e gli ingranaggi del libro, restituendo alla prima edizione delle Vite il valore dirompente che effettivamente ebbe e chiarendone le specificità rispetto alla Giuntina.

la sperimentazione di questo dialogo tra esperienze e competenze di-verse, incrociando modi differenti di interrogare il testo vasariano, si è rivelata molto proficua, e ha sorprendentemente coinvolto i moltissimi studenti e giovani studiosi che hanno affollato la sala di palazzo Grifoni.

tale calorosa partecipazione è stata resa possibile dalla liberalità e dal-la ospitale accoglienza del kunsthistorisches institut di firenze: al diret-tore alessandro nova, ai suoi collaboratori e in particolare a christine klöckner, va tutta la nostra gratitudine. l’opportunità di avere alessandro come interlocutore su questi argomenti è stata di fondamentale arricchi-

10

mento. esprimiamo inoltre viva riconoscenza ai dipartimenti universitari che hanno voluto sostenere queste giornate di studio: l’unité d’histoire de l’art de l’université de Genève, e segnatamente frédéric elsig, il Di-partimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione dell’università di roma tre e il Dipartimento di Beni culturali, musica e spettacolo dell’università di roma “tor Vergata”.

ringraziamo ancora per l’appoggio ricevuto liliana Barroero, edo Bel-lingeri, simonetta prosperi Valenti rodinò; per il supporto tecnico e la collaborazione Dario Donetti, francesco Grisolia, emanuela lorenzon, fabrizio musetti, maria rosa pizzoni.

per la pubblicazione di questo volume è stata davvero una grande fortu-na poter contare sulla sensibilità, la sollecitudine e la qualità professionale e umana di stefano Grandi.

a monte di quest’impresa ci sono stati alcuni incoraggianti colloqui con paola Barocchi: misurando lo scarto verificatosi negli studi su e intorno a Vasari tra l’inizio del novecento e la lettura postcrociana sviluppatasi dalla metà del secolo, rievocava divertita come qualcuno, in occasione del con-vegno vasariano del 1950, si fosse chiesto: «ma che c’è ancora di nuovo da dire su Vasari?».

ricordiamo infine con affetto l’aperta e appassionata presenza di san-dro Ballarin alle giornate fiorentine, a cui hanno preso parte tanti tra i suoi amici e allievi; il suo modo di intendere la storia dell’arte è stato per noi esemplare, e ci fa piacere dedicare a lui questo volume.

barbara agosti, silvia ginzburg

rispetto al programma previsto per il convegno, gli atti presentano alcune variazioni: mancano i contributi di charles Davis e di Wolf-Dietrich löhr, mentre si è aggiunto quello di carmelo occhipinti.

i riferimenti al testo delle Vite, salvo motivate ed esplicite eccezioni, si intendono sempre all’edizione affrontata della torrentiniana e della Giuntina, a cura di p. Barocchi e r. Bettarini (firenze 1966-1987, testo 6 voll.).

i rimandi alle lettere del carteggio vasariano edito da k. frey, Der literarische Nachlass Giorgio Vasaris (münchen 1923-1930, 2 voll.) sono indicati semplicemente con il numero romano progressivo.

per le Ricordanze si è utilizzata di regola l’edizione a cura di a. Del Vita, arezzo 1938.

91

grégoire extermann

vasari e gli scultori attorno a michelangelonella prima edizione delle vite

le informazioni sulla scultura nella terza parte della torrentiniana non sono estese, ed appaiono francamente ridotte per quanto riguarda la scena romana, dove invece, con la morte repentina di artisti di prima importanza come antonio da sangallo e giulio romano, scomparsi nel 1546, seguiti da sebastiano del piombo e perino del vaga, nel 1547, abbondano conside-razioni sulla pittura e sull’architettura. la decisione, presa apparentemente più tardi, di inserire una monografia su michelangelo, avrebbe potuto dare maggiore spazio alla scultura contemporanea. si deve osservare tuttavia che la figura del Buonarroti a roma assume una presenza molto più forte in veste di pittore che di scultore, in virtù forse di una volontaria difesa da parte di vasari del Giudizio, concluso pochi anni addietro e sul quale divampava la polemica innescata da pietro aretino1.

oltre alla giovanile Pietà e al Mosè della tomba di giulio ii, solo due sculture romane sono oggetto di un commento laudativo e di una de-scrizione accompagnata da un’analisi stilistica: le tombe sforza-della ro-vere a santa maria del popolo (1505-1511) e il gruppo della Sant’Anna a sant’agostino (1511-1512), opere eseguite da andrea sansovino. si tratta infatti dello scultore al quale è dedicata la più estesa biografia, e tra quelli

1 sulla decisione di vasari di includere michelangelo nella torrentiniana sulla scia del-la polemica sul Giudizio, cfr. s. ginzburg, Filologia e storia dell’arte. il ruolo di vincenzio Borghini nella genesi della torrentiniana, in testi, immagini e filologia nel xvi secolo, atti delle giornate di studio (pisa, scuola normale superiore, 30 settembre-1 ottobre 2004), a cura di e. carrara e s. ginzburg, pisa 2007, pp. 147-203, 192; B. agosti, Per una geografia e storia della torrentiniana, in Forme e storia. Scritti di arte medievale e moderna per Francesco Gandolfo, a cura di W. angelelli e F. pomarici, roma 2011, pp. 424-536, 532.

92 93

vasari e gli scultori attorno a michelangelogrégoire extermann

scomparsi prima del 1550 appare manifestamente come la figura di più alta levatura2. con una carriera che sembra precorrere alcune tappe del-la biografia del più giovane michelangelo3, sansovino viene anche pre-sentato come un artista legato alla corrente raffaellesca, che tanto peso assumeva nella torrentiniana con le biografie finali dei due più illustri eredi, giulio romano e perino del vaga. vasari specifica che andrea fre-quentò raffaello nelle «raunate d’artefici» che si tenevano nella bottega di Baccio d’agnolo a Firenze per dibattere di problemi teorici e, d’altra parte, il confronto orchestrato dal protonotario Johann goritz tra il suo gruppo della Sant’Anna e il profeta isaia dipinto ad affresco in posizione sovrastante faceva del sansovino una specie di interlocutore ideale del pittore urbinate4. più strettamente associato a raffaello, perché suo al-lievo, appare lorenzo lotti detto lorenzetto, unico altro scultore attivo a roma ad essere titolare di una biografia5. i commenti di vasari sono tuttavia assai più misurati rispetto a quelli tributati a sansovino: lotti spese «grande amore a fatiche impossibili» per l’esecuzione delle statue della cappella chigi, le quali furono «dal giudizio di raffaello di conti-nuo aiutate». l’esito della sua carriera di scultore appare poi fallimentare, perché ottenne una certa agiatezza economica con un lavoro di muratura a cottimo presso la Fabbrica di san pietro procuratogli da antonio da sangallo, attività certamente meno impegnativa sul piano artistico ri-spetto a quella precedente di statuario. sarà il suo allievo raffaello da montelupo, protetto anch’egli da antonio da sangallo, a rivestire il ruolo di maggior prestigio nei primi anni Quaranta. vasari lo rievoca con lode in più punti della torrentiniana. parecchi dati dimostrano la dimesti-

chezza di montelupo con vasari, e la sua autorevolezza presso i Farnese. lo scultore collabora agli apparati trionfali per l’entrata di carlo v a roma sotto la direzione di antonio da sangallo nell’aprile del 1536, e fa in tempo ad aiutare vasari per i medesimi preparativi a Firenze alla fine dello stesso mese6. È coinvolto anche nei due cantieri scultorei di maggior importanza nella terza parte della torrentiniana, la santa casa di loreto e la sagrestia nuova di Firenze, ed è forse grazie a questi precedenti che viene scelto per completare le tre statue del registro superiore della tomba di giulio ii (Profeta, Madonna e Sibilla) eseguite nel 1542-1545. dirige poi i lavori architettonici per gli appartamenti di paolo iii a castel sant’angelo ed è autore di un busto del pontefice purtroppo perduto7. infine, è nella sua casa che si eseguono alcune copie in gesso di statue antiche da spedire in Francia sotto la direzione del vignola nel 15458. la morte del protettore antonio da sangallo, le cui capacità manageriali erano estesissime («né mai fu architetto moderno che tanti uomini tenesse in opra»), segna però la fine dei successi romani di montelupo9, che viene progressivamente allontanato, forse per l’ostilità di michelangelo, e ripiega a orvieto10. il posto libero viene assunto da guglielmo della porta che, all’uscita della torrentiniana, si presenta, senza ambiguità possibili e soprattutto dopo il

2 vasari, t, iv, pp. 270-283.3 vasari, t, iv, p. 275 (frequentazione da parte di sansovino dell’accademia lauren-

ziana); g, vi, p. 18 (emulazione per l’affidamento del blocco in marmo); t, iv, p. 276 (chiamata di sansovino a roma da parte di giulio ii).

4 vasari, t, iv, p. 610 (vita di Baccio d’agnolo). la Sant’Anna del protonotario goritz era una delle sculture più apprezzate della roma leonina ed è significativo che paolo gio-vio la menzioni in conclusione al suo medaglione biografico di michelangelo (B. agosti, Paolo Giovio, uno storico lombardo nella cultura artistica del Cinquecento, Firenze 2008, pp. 7-9, 66).

5 vasari, t, iv, pp. 304-312. diverso è il caso di alfonso lombardo, chiamato a roma da ippolito de’ medici, ma che non vi lasciò opere pubbliche e tornò a Bologna dopo il fallito tentativo da parte di michelangelo di fargli affidare le tombe dei due papi medicei.

6 vasari, t, iv, p. 295. vasari disponeva di tempi stretti e di pochi collaboratori per i preparativi del 1536 ed avrà sicuramente apprezzato la disponibilità di montelupo (cfr. r. le mollé, Giorgio vasari: l’uomo dei Medici [paris 1995], milano 1998, pp. 62-64).

7 sul ritratto di paolo iii eseguito da montelupo, cfr. e. gaudioso, i lavori farnesiani in Castel Sant’Angelo, in «Bollettino d’arte», 61, 1976, pp. 21-42, 25, che lo identifica errone-amente con il ritratto incompiuto di guglielmo della porta conservato a napoli, museo nazionale di capodimonte.

8 r. lanciani, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di anti-chità, 1, roma 1902, p. 157.

9 vasari, t, v, p. 28, riferisce con ammirazione della condotta di cinque fabbriche in simultanea da parte di sangallo negli anni Quaranta (ibid., v, p. 44).

10 vasari nella giuntina avrà un atteggiamento critico verso il ritiro di montelupo ad orvieto, considerandolo come un esito fallimentare: «ma datosi poi a una certa vita più da filosofo che da scultore, si ridusse, amando di vivere quietamente, a orvieto; dove, presa la cura della fabrica di santa maria, vi fece molti acconcimi, trattenendovisi molti anni ed invecchiando innanzi tempo. credo che se raffaello avesse preso a fare opere grandi, come arebbe potuto, arebbe fatto molto più cose e migliori che non fece, nell’arte. ma l’essere egli troppo buono e rispettoso, fuggendo le noie e contentandosi di quel tanto che gli aveva la sorte proveduto, lasciò molte occasioni di fare opere segnalate» (vasari, g, iv, p. 296).

94 95

vasari e gli scultori attorno a michelangelogrégoire extermann

conferimento della pensione di piombatore apostolico nel 1547, come il primo scultore attivo a roma11.

al di fuori di questa sommaria linea sansovino-lorenzetto-raffaello da montelupo, cui si riallaccia la presenza eterogenea, cioè non toscana, di della porta, si osserva lo speciale interesse di vasari per il lavoro d’intaglio che serve per il particolare degli ordini o per ornamenti come fogliami, candelabri, ghirlande. il biografo ne difende l’utilità in apertura alla vita di Baccio d’agnolo, notando come l’intaglio fosse necessario ad ogni fab-brica, e ne percepisce e trasmette una dimensione di virtuoso progresso, osservando come ogni artista di questo settore potesse diventare maestro di figure (come andrea Ferrucci e Benedetto da rovezzano), o architetto (come Baccio d’agnolo).

tre artisti-intagliatori beneficiano di un medaglione biografico nella torrentiniana, ma nessuno di loro è attivo a roma: il già menzionato Baccio d’agnolo, andrea Ferrucci, a capo di una bottega di scalpellini fiesolani impegnati negli intagli della sagrestia nuova di Firenze, e Be-nedetto da rovezzano, nella cui produzione di opere in marmo e bronzo spicca il cesellato basamento dell’Orfeo di Baccio Bandinelli, eseguito in collaborazione con simone mosca. ed è proprio verso simone mosca, non oggetto di una monografia perché ancora vivo, che si orienta la pre-ferenza del biografo. i termini sono chiari: se Benedetto da rovezzano risulta «molto pratico e valente scultore», se i suoi lavori sono «bellissi-mi» e «maravigliosi», mosca invece è «intagliator di marmi raro et unico al mondo» e le sue opere, come il camino per la famiglia pellegrino da Fossombrone ad arezzo, o i festoni della santa casa di loreto, sono «divinissime»12. vasari manterrà questa linea critica nella giuntina, dove consacrerà allo scultore fiesolano una biografia estremamente elogiati-

va13. alla pari di lorenzetto o di raffaello da montelupo, il successo di mosca dipende in larga parte dalla protezione di antonio da sangallo, che lo impiegò per alcune fabbriche di cui aveva la responsabilità nel quarto decennio.

mosca e montelupo si presentano dunque, nel campo della scultura dei primi anni Quaranta, come una coppia efficiente, protetta da sangallo e in buoni rapporti con vasari. sarà del tutto logico per l’aretino proporre il loro intervento nell’allestimento scultoreo della cappella funeraria ordinata da giulio iii a san pietro in montorio (1550-1552), un’impresa particolarmente ambiziosa (fig. 1)14. si trattava infatti della prima commissione ordinata dal papa neoeletto, e per vasari, che figurava come favorito a corte, essendosi tra l’altro imparentato con giulio iii tramite il recente matrimonio con nicolo-sa Bacci, era la prima occasione di dirigere un cantiere dove collaboravano le tre arti del disegno, di cui aveva appena scritto nella torrentiniana.

il prestigio dell’impresa non passava inosservato e vasari ricevette assai presto una lettera di congratulazioni da cosimo Bartoli, che gli raccoman-dava in chiusura, e con insistenza, di prendere al suo servizio Francesco camilliani († 1583), assicurando che montelupo – sempre un referente au-torevole nel campo della scultura per la comunità toscana – poteva dare conferma del suo valore15. com’è noto, la scelta di montelupo e mosca verrà bocciata da michelangelo, nominato dal papa per supervisionare il

11 su guglielmo della porta è in corso di stesura una monografia da parte chi scrive. si veda intanto c. Brentano, Della Porta, Guglielmo, in Dizionario biografico degli italiani, xxxvii, roma 1989, pp. 192-199. si osservi che in una lettera a Bartolomeo ammannati dell’ottobre 1568 della porta cita tra gli scultori della “scuola di roma”, oltre a michelan-gelo, i soli andrea sansovino e raffaello da montelupo (Die Düsseldorfer Skizzenbücher des Guglielmo della Porta, a cura di W. gramberg, Berlin 1964, n. 228, p. 124).

12 vasari, t, iv, pp. 284-289 (vita di Benedetto da rovezzano); v, p. 823 (vita di an-tonio da sangallo).

13 le due biografie vasariane dello scultore sono analizzate da r. naldi, Andrea Ferruc-ci, marmi gentili tra la toscana e Napoli, napoli 2002, p. 7.

14 sulla cappella del monte, cfr. a. nova, the chronology of the Del Monte Chapel in S. Pietro in Montorio in Rome, in «the art Bulletin», lxvi, 1, 1984, pp. 150-154; c. conforti, vasari architetto, milano 1993, pp. 129-142; ead., 1550-1552. La cappella Del Monte a San Pietro in Montorio, in Giovan Antonio Dosio da San Gimignano, architetto e scultore fiorentino tra Roma, Firenze e Napoli, a cura di e. Barletti, Firenze 2011, pp. 182-203. vasari trascrive il contratto di allogagione del 3 giugno 1550 nelle sue Ricordanze (a cura di a. del vita, arezzo 1938, pp. 66-67). sull’attività di ammannati prima della cap-pella del monte: c. davis, the tomb of Mario Nari for the SS. Annunziata in Florence: the sculptor Bartolomeo Ammannati until 1544, in «mitteilungen des Kunsthistorischen institutes in Florenz», xxi, 1977, pp. 69-94; F. loffredo, La giovinezza di Bartolomeo Ammannati all’ombra della tomba Nari, in L’acqua, la pietra, il fuoco. Bartolomeo Am-mannati scultore, catalogo della mostra (Firenze, museo del Bargello, 11 maggio-18 set-tembre 2011), a cura di B. paolozzi strozzi e d. zikos, Firenze 2011, pp. 94-135.

15 Frey, n. cxxxvii, 5 aprile 1550.

96 97

vasari e gli scultori attorno a michelangelogrégoire extermann

cantiere e investito di un’autorità assai forte, dovendo stabilire la stima finale dei prezzi a lavori conclusi16. sappiamo da vasari che il maestro «non volse […] che montelupo facessi le statue, avendo visto quanto s’era portato male nelle sue della sepoltura di giulio secondo»17. venne sostitu-ito allora da Bartolomeo ammannati, messo in un certo senso alla pro-va, perché ricevette un incarico inizialmente limitato alle sole due statue allegoriche della Religione e della Giustizia. tale scelta non desta stupore, perché esiste di fatto uno scarto irriducibile di qualità tra le figure del secondo registro della tomba di giulio ii a opera di montelupo e quelle che ammannati avrebbe eseguito a san pietro in montorio. si è anche osservato che la scelta dell’artista era stata agevolata dalle pressioni con-tinue di marco mantova Benavides, suo protettore a padova, o forse dal suocero giovanni antonio Battiferri che aveva un posto in curia18. È pos-sibile che spinte laterali abbiano sortito effetto, ma l’autorità e la libertà di giudizio di michelangelo dovevano essere, dopo la morte di sangallo, abbastanza forti da lasciargli una vera autonomia di giudizio. riguardo a simone mosca, il suo allontanamento era dovuto alla rinuncia agli intagli, che «se bene aricchiscono l’opere, confondono le figure»19. si osserverà tuttavia che michelangelo aveva espressamente ricercato la collaborazio-ne dello stesso mosca un quarto di secolo prima, per dirigere la schiera di intagliatori fiesolani attivi nel cantiere della sagrestia nuova nel 1524. tramite giovan Francesco Fattucci, il Buonarroti aveva invitato mosca a raggiungerlo a Firenze, ma l’artista aveva declinato la proposta, essendo stato appena assunto per la decorazione della cappella cesi di santa maria della pace, cantiere diretto da sangallo, e un apice dell’intaglio marmo-

reo a roma20. michelangelo avrebbe allora ripiegato su gino lorenzi, e soprattutto su silvio cosini, il più dotato di tutti i maestri fiesolani che avrebbe realizzato intagli a grottesche particolarmente estrosi in questo cantiere, per il resto della sua carriera21.

michelangelo sembra anche essersi opposto all’uso di marmi colorati, come dimostra il cambiamento rispetto a un disegno progettuale di vasari, forse il primo, conservato al louvre (fig. 2)22. accanto ai ricchi intagli, pen-sati senza dubbio per il mosca, tracce di acquerello rossastro, verde e giallo mostrano che era prevista la presenza di marmi colorati.

l’interesse per questi materiali, assecondato dal gusto nascente per i tavoli commessi, si stava sviluppando intorno alla metà del secolo, come testimoniano l’ampio discorso sulla varietà delle pietre nell’introduzzione all’architettura della torrentiniana, o il cammeo letterario-ecfrastico che ammannati spediva a marco mantova Benavides per evocare villa giulia, dove i marmi colorati assumevano una forte presenza retorica23. la poli-cromia strutturale appariva poi in modo programmatico nell’altra grande fabbrica contemporanea, cioè la tomba di paolo iii, eretta da guglielmo della porta con una forte spesa iniziale (10.000 scudi d’oro contro i 3700 scudi previsti per i del monte)24: il bronzo ritoccato d’oro della statua

16 a opera compiuta, vincenzio Borghini scriveva a vasari il 22 ottobre 1552, auspican-do una generosa stima finale da parte di michelangelo: Frey, n. clxxv.

17 vasari, g, vi, p. 82.18 c. davis, Ammannati, Michelangelo and the tomb of Francesco del Nero, in «the

Burlington magazine», cxviii, 1976, pp. 472-484; a. nova, the chronology..., cit., p. 151, nota 8; c. conforti, 1550-1552..., cit., p. 187.

19 vasari, g, v, p. 344.20 sullo svolgimento dei lavori d’intaglio alla sagrestia nuova, si veda l’analisi det-

tagliata di m. campigli, Silvio Cosini e Michelangelo, in «nuovi studi», 11, 2006, 12, pp. 85-116, 92 ss. sulla cappella cesi di santa maria della pace, cfr. r. schallert, Studien zu vincenzo de’ Rossi. Die frühen und mittleren Werke (1536-1561), hildesheim-zürich-new York 1998, pp. 155-201, 242-247, con bibliografia.

21 m. campigli, Silvio Cosini..., cit. sullo scultore si veda anche la tesi di dottorato dello stesso autore, consultabile presso la Biblioteca hertziana: m. campigli, Silvio Cosi-ni: scultore di marmo e di stucco tra la toscana e il veneto, tesi di dottorato, università degli studi di udine, 2005-2006.

22 penna, matita nera, inchiostro marrone e acquerello, 320×430 mm, paris, musée du louvre, dag, n. 2198 (c. monbeig goguel, Musée du Louvre. Cabinet des dessins. Inven-taire général des dessins italiens. i. Maîtres toscans nés après 1500, morts avant 1600. Vasari et son temps, paris 1972, p. 156, n. 201). una descrizione dettagliata è in c. conforti, vasari architetto..., cit., pp. 133-134; ead., 1550-1552…, cit., pp. 190-192.

23 la lettera di ammannati a marco mantova Benavides del 22 maggio 1555 è pubbli-cata in t. Falk, Studien zur topographie und Geschichte der villa Giulia in Rom, in «römi-sches Jahrbuch für Kunstgeschichte», 13, 1971, pp. 101-178, 163-165.

24 per la tomba di paolo iii: W. gramberg, Guglielmo della Portas Grabmal für Paul iii: Farnese in San Pietro in vaticano, in «römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», 21, 1984, pp. 154-262. l’immediata successione narrativa delle tombe del monte dopo il mo-numento Farnese nella giuntina attesta della contemporaneità dei due cantieri (vasari, g, vi, pp. 81-84). per i prezzi, cfr. a. nova, the chronology..., cit., pp. 151-152. a paragone, l’autore nota che Balduino del monte, fratello del papa, compra per 5500 scudi il palazzo Branconio dell’aquila.

98 99

vasari e gli scultori attorno a michelangelogrégoire extermann

sommitale, il marmo statuario e i mischi provenienti dalla vigna del cardi-nale grimani erano usati per la prima volta su ampia scala, suscitando un commento entusiasta di annibal caro25.

non sorprende che michelangelo abbia rifiutato l’uso di pietre colora-te, pure in linea con un’evoluzione generale del gusto. l’uso esclusivo del marmo di carrara, ben specificato nel contratto di allogagione, appare come una professione di fede del Buonarroti verso questo materiale, unico adatto per la statuaria, e che non tollerava intrusioni ornamentali o croma-tiche. che la monocromia austera della cappella del monte assumesse un carattere singolare, persino controcorrente, lo dimostra, anche se con di-screzione, l’antistante cappella di giovanni ricci da montepulciano, eretta sullo stesso modello, ma con inserti di marmi colorati sulle pareti e sulla cornice della pala d’altare (1559-1568)26.

È stato rilevato nella cappella del monte il forte contrasto tra la nudità delle pareti e la profusione di stucchi e medaglioni dipinti della cupola, dove è adottato un partito decorativo derivato dalla tradizione raffaellesca, e di perino in particolare27. l’artista ne aveva fatto un uso magistrale nella cappella mas-simi in trinità dei monti, probabilmente lo spazio sacro più prezioso a roma prima della cappella del monte. ed è proprio nel passo della vita di perino de-dicato alla cappella massimo che il nome di guglielmo della porta trova spazio nella torrentiniana. il cenno è conciso, ma rivela come vasari avesse ben chiaro il ruolo di prim’ordine assunto da guglielmo a roma:

e questa opera dipinse egli [perino del vaga] tutta di sua man propria, vero è che gran parte di quegli stucchi fece condurre co’ suoi disegni a guglielmo

25 «e facciamo la cosa ricca, e li mischi sono in essere senza che vi si spenda molto» (annibal caro in conclusione ad una lettera a marcello cervini sul monumento Farnese, estate del 1550, in a. caro, Lettere Familiari, a cura di a. greco, ii, Firenze 1959, n. 368). la provenienza dei mischi dalla villa di giovanni grimani sul Quirinale si ricava dai con-ti pubblicati da l. cadier, Le tombeau du pape Paul iii Farnèse, in «mélanges d’archéologie et d’histoire», 9, 1882, pp. 49-92, 87, doc. 3.

26 sulla cappella ricci: t. pugliatti, Giulio Mazzoni e la decorazione a Roma nella cer-chia di Daniele da volterra, roma 1984, pp. 167-185; s. deswarte-rosa, Le cardinal Gio-vanni Ricci da Montepulciano, in La villa Médicis, a cura di a. chastel, ii, Études, roma 1991, pp. 110-169, 142-145.

27 c. conforti, 1550-1552…, cit., pp. 196-198.

28 vasari, t, v, pp. 149-150.29 vasari, t, v, p. 134.30 sui disegni di perino per la cappella massimo (penna, inchiostro e acquerello su car-

ta bianca, 397×257 mm, victoria and albert museum, inv. 2270): e. parma, in Perino del

milanese stato già seco a genova amato gran tempo da lui, avendogli già voluto dare la sua figliuola per donna, il quale per restaurar le anticaglie di casa Farnese, oggi è fatto frate del piombo, in luogo di fra’ Bastian viniziano: questa opera con molti disegni, che egli fece, fu cagione che il reverendissimo cardinale Farnese gli cominciasse a dar provvisione e servirsene in molte cose28.

i punti da rilevare sono la formazione a genova accanto a perino, il ruo-lo di restauratore delle antichità farnesiane e il conferimento della pensione di piombatore apostolico, da poco ottenuto.

genova era negli anni trenta uno dei centri artistici più attivi d’italia, con il cantiere diretto da perino del vaga per il rinnovamento di villa doria e per gli apparati destinati all’accoglienza di carlo v nel 1533. vi operarono giovan-ni angelo montorsoli, silvio cosini, Baccio Bandinelli, nonché la comunità degli scultori oriundi della regione del lago di lugano, da cui della porta pro-veniva, e che teneva in salde mani il commercio dei marmi verso la spagna. alla secolare tradizione delle dinastie lombarde, della porta poteva aggiunge-re l’esperienza di un cantiere esemplato sul modello della bottega raffaellesca, maturando così una preparazione assai più variegata, tecnicamente e stilisti-camente, di quella di raffaello da montelupo. il fatto poi che perino volesse dare a guglielmo la propria figlia per moglie conferma l’intento di inserirlo nella cerchia degli eredi di raffaello. una catena familiare assai articolata se si rammenta che perino stesso aveva sposato la sorella di giovan Francesco penni nel 1525, affinché «fra loro fussi quella intera amicizia, che tanto tempo avevon contratta, convertita in parentado»29. poiché la cappella massimi venne deco-rata da giulio e penni (circa 1519-1520) e ripristinata da perino e guglielmo nel 1538-1539, sono gli esponenti più diretti della scuola raffaellesca che operano, anche se a distanza di tre lustri, all’allestimento del sacello. perino impresse però un aggiornamento decisivo, come dimostra lo scarto fra i due disegni decorativi di Budapest e di londra (fig. 3), il primo con un progetto a parti-menti incastrati, ancora legato alle esperienze di villa doria, il secondo, molto più monumentale e articolato, con nuovi elementi architettonici e ornamenti a trofei e volute che saranno le sigle del linguaggio di della porta30.

100 101

vasari e gli scultori attorno a michelangelogrégoire extermann

la nomina a piombatore apostolico, che garantiva un’elevata rendita ed era particolarmente ambita, poneva guglielmo su un piedistallo. vasari stesso aveva espresso a niccolò vespucci nel 1532, durante il suo primo viaggio romano il desiderio di «esser fra il numero di quelli che per le loro virtuosissime opere hanno havuto le pensioni, i piombi e gli’alti onorati premi de quest’arte»31. l’onorificenza era d’altronde abbastanza appetibile perché paolo iii immaginasse con essa di tenere tiziano a corte dopo che l’artista ebbe eseguito il ritratto del pontefice32. infine, la carica di restau-ratore delle antichità farnesiane rendeva guglielmo curatore di una del-le collezioni più importanti dell’urbe. sarà solo nella giuntina che verrà esplicitato come questi traguardi fossero stati raggiunti grazie alla decisiva protezione accordata a guglielmo da michelangelo.

al contempo, il profilo di della porta apparirà francamente negativo nel 1568, con una severa stroncatura in un paio di paragrafi inseriti nella biografia miscellanea dedicata a leone leoni ed «altri scultori e architetti». i contenuti della critica riflettono il grave disaccordo, avvenuto proprio nel 1550, tra michelangelo e guglielmo per la collocazione della tomba di paolo iii a san pietro. un disaccordo che non verteva tanto sulla forma del monumento (michelangelo avrebbe accettato più tardi che una versio-ne assai prossima al progetto originale venisse eretta nella futura cappella gregoriana), quanto sulla sua collocazione, prevista nel braccio orientale davanti alla tribuna33. michelangelo aveva proposto in alternativa di erigere due tombe speculari nelle nicchie dei pilastroni della crociera e vasari si era impegnato per convincere il papa ad appoggiare questo progetto34. la mos-sa non andò però a buon fine – non si sa se a causa di guglielmo o piut-tosto dell’irresolutezza del pontefice – e tale fiasco sarà stato doloroso per vasari, che aveva doti di mediatore e le usava per la propria promozione.

l’infelice esperienza dell’esordio della tomba di paolo iii porterà alle pesanti accuse di vasari contro guglielmo nella giuntina, che saranno de-terminanti per la scarsa fortuna critica dell’artista, nei decenni e nei secoli a venire. si può solo notare come, al momento di consegnare la torrenti-niana, i fatti non avevano ancora preso questa piega e il biografo si limitava a prendere nota dell’irresistibile ascesa, dopo la morte di perino e l’allonta-namento di raffaello da montelupo, dello scultore lombardo protetto da michelangelo.

vaga tra Raffaello e Michelangelo, catalogo della mostra (mantova, palazzo te, 18 marzo-10 giugno 2001), milano 2001, pp. 178-183, con bibliografia.

31 Frey, n. i.32 cfr. la lettera di pietro aretino a tiziano, luglio 1543, in Pietro Aretino. Lettere, a cura

di p. procaccioli, iii, roma 1999, pp. 62-63, n. 41.33 sul progetto di erigere la tomba di paolo iii nella cappella angolare nord-orientale,

futura gregoriana (dal 1558), si veda il documento fondamentale pubblicato da c. ro-bertson, New documents for the tomb of Paul iii, in «römisches Jahrbuch für Kunstge-schichte», 34, 2001-2002, pp. 203-219, 214, n. 2.

34 vasari, g, vi, pp. 81-82.

403402

grégoire extermann

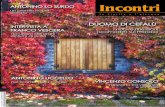

1. Giorgio Vasari, Bartolomeo Ammannati, Michelangelo e aiuti, Cappella Del Monte, Roma, San Pietro in Montorio.

2. Giorgio Vasari, Studio per la cappella Del Monte, Parigi, Musée du Louvre, Département des arts graphiques, inv. n. 2198.