Tinajas, Ollas y Yuros: Producción de Alfarería durante el Período Tardío (ca. AD 900 - AD...

Transcript of Tinajas, Ollas y Yuros: Producción de Alfarería durante el Período Tardío (ca. AD 900 - AD...

87

Tinajas, Ollas y Yuros: Producción de Alfarería durante el Período Tardío (ca. AD

900 – AD 1200) en Watungasta (Dpto. Tinogasta, Catamarca, Argentina)

Guillermo A. De La Fuente

“Lo que resalta en los momentos de ver los objetos de arcilla cocidos es que los indios, especialmente en Watungasta, El Puesto y Fiambalá, eran excelentes alfareros, los de los primeros lugares más hábiles y los de Fiambalá con más fantasía. Corresponde la

belleza de la cerámica al pueblo que sabía construir fortalezas como la Troya, y una vez que se hagan grandes colecciones de Tinogasta, para poder comparar unos objetos con los otros, así como los grabados y signos entre sí, entonces recién ha de darse el valor verdadero que la cerámica tenía entre los indios, porque hay un simbolismo en todos los dibujos de las tinajas, y no parece

sino probarlo la repetición del mismo dibujo en objetos de su clase, como en yuros, ollas ó tinajas” (Adán Quiroga 1896: 514).

Introducción

Hacia fines del siglo XIX, Adán Quiroga estaba

fascinado por la alfarería encontrada en el sector

medio del valle de Abaucán (Dpto. Tinogasta,

Catamarca), como lo demuestra la cita textual que

abre este trabajo. Esta fascinación con las “tejas”

de Batungasta –o Watungasta- ha sido reflejada en

casi la mayoría de los trabajos arqueológicos que

desde fines del siglo XIX se llevaron a cabo en

diferentes sectores del valle de Abaucán (Lafone

Quevedo 1892; Lange 1892; Quiroga 1896;

Gómez 1953; González y Sempé 1975; Dreidemie

1951, 1953; Sempé 1973, 1976, 1977, 1980;

Weisser 1925).

El estudio de la organización de la producción

cerámica en contextos arqueológicos ha sido

abordado por un número importante de

investigadores a través del tiempo en donde se han

materializado diferentes aproximaciones (van der

Leeuw 1977, 1984; Arnold 1971, 1975, 1985,

1991, 1993, 1994, 2000, 2005; Rice 1981, 1984,

1987, 1989, 1991; Peacock 1982; Hagstrum 1985;

Vandiver 1988; Bishop y Neff 1989; Costil 1991;

Gosselain 1992, 1999, 2000; Blackman et al.

1995; Costin y Hagstrum 1995; Gosselain y

Livingstone-Smith 2005). Aunque estas

aproximaciones no han sido siempre excluyentes

en sus enfoques teóricos y metodológicos han

permitido explorar y evaluar aspectos o temáticas

diferentes de la organización y escala de la

producción cerámica en diferentes contextos

geográficos y culturales, etnoarqueológicos y

arqueológicos (Rice 1981, 1991; van der Leeuw

1984, 1993; Vandiver 1988; Costin 1991; Arnold

2000).

El registro arqueológico de la producción

cerámica generalmente posee aspectos

multidimensionales que pueden ser explorados a

diferentes escalas de resolución informativa y de

este modo las interpretaciones sobre la conducta

humana en el pasado basadas sobre datos

composicionales (sean éstos mineralógicos o

químicos) están lejos de ser interpretaciones

simples sobre las pastas cerámicas y no pueden

descansar solamente sobre comparaciones directas

entre los datos químicos o mineralógicos

obtenidos de las pastas cerámicas y aquellos

procedentes del análisis de las materias primas o

sus contextos geológicos (Arnold 2000, 2005).

Como ha sido señalado por Arnold (2005), el

vínculo entre los análisis composicionales de

alfarería (mineralógicos y químicos) y las materias

primas (arcillas y antiplásticos) constituyentes es

conductualmente complejo y es el resultado de

numerosas variables tanto naturales como

culturales. En primer lugar, la composición de la

alfarería es afectada por las elecciones de las

materias primas realizadas por los alfareros que

involucran, en un sentido general, las nociones o

conceptos cognitivos sobre su apropiabilidad

(Arnold 1971, 1975), disponibilidad natural

(Gosselain 1992, 1999, 2000), factores religiosos,

creencias culturales sobre los lugares más

adecuados para extraerlas (Arnold 1971, 1993;

Sillar 1988, 1999, 2000) y los factores

tecnológicos que afectan o intervienen en las

características de performance en el mezclado de

88

la pasta, el modelado de las vasijas, el posterior

secado al sol y finalmente la cocción (Arnold

2005). En segundo lugar, los alfareros pueden –y

de hecho lo hacen- mezclar arcillas procedentes de

diferentes depósitos para manufacturar cerámica

(Gosselain 1999; Gosselain y Livingstone-Smith

2005) y en algunos casos la arcilla puede ser

mezclada con antiplásticos que alteren las

propiedades físicas durante los procesos de

modelado, secado y posterior cocción de las pastas

cerámicas (Arnold 2005). Por último, en

situaciones de desarrollo tecnológico más

complejas, los alfareros pueden modificar las

arcillas originales en una etapa previa a la de

modelado de la forma base de la vasija cerámica,

utilizando técnicas como la levigación, la

molienda y el tamizado del material arcilloso con

el cual se conformará el cuerpo arcilloso (Arnold

2005; ver también Gosselain y Livingstone-Smith

2005 para ejemplos en donde se utilizan diferentes

tipos de antiplástico para el modelado de una sola

vasija). El reconocimiento de la existencia de estas

situaciones en el pasado implica comprender que

el proceso de manufactura cerámica en una

sociedad específica es muy complejo e

inequívocamente estará intersectado por un

número de variables naturales y culturales que

afectarán tanto al producto final, la vasija

cerámica, como a las características propias de la

organización de la producción cerámica (Arnold

2000, 2005; Gosselain 1992, 1999; Sillar 1999).

Las investigaciones etnoarqueológicas realizadas

en sociedades alfareras no occidentales permiten

abordar el estudio de estas variables naturales y

culturales con el objetivo de entender cual es el rol

que juegan cada una de estas variables en el

proceso organizativo de la producción cerámica, y

en última instancia generar modelos explicativos

que sean pasibles de aplicarse, aunque sea

parcialmente, a contextos arqueológicos (Arnold

1971, 1975, 1985, 1991, 1992, 2000, 2005;

Arnold, P. 1991; Gosselain 1992, 1999; Costin y

Hagstrum 1995; Gosselain y Livingstone-Smith

2005).

En el presente trabajo nos proponemos abordar el

estudio de las “prácticas alfareras” desarrolladas

por los alfareros del Período Tardío (ca. AD 900 –

AD 1200) en el sector medio del valle de Abaucán

(Dpto. Tinogasta, Catamarca), más

específicamente en el sitio arqueológico de

Batungasta, a partir de la identificación de las

“elecciones tecnológicas” involucradas en la

manufactura de cerámica. Un concepto teórico que

creemos clave para entender estas elecciones

tecnológicas es aquel de chaîne opératoire (o

cadena operativa) desarrollado originalmente por

André Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan 1943, 1945,

1964, 1965) y reelaborado por autores franceses

como Pierre Lemmonier en su “antropología de la

tecnología” (Lemmonier 1986, 1992). Dentro de

esta línea de trabajo, un segundo y más ambicioso

objetivo de este trabajo es aproximarnos a la

definición de los comportamientos técnicos

empleados por los alfareros en el pasado con la

idea de poder desarrollar algunas ideas sobre lo

que se ha denominado “identidad técnica”

(Gosselain 1992, 1999; ver también Leroi-

Gourhan (1964, 1965) y Lemmonier (1992),

concepto derivado de la corriente de la “tecnología

cultural” o la “etnología de las técnicas” (Leroi-

Gourhan 1964, 1965).

Figura 1. Primer plano del sitio arqueológico

Watungasta, realizado a fines del siglo XIX por el

Ing. Gunardo Lange (tomado de Lange 1891).

En la primer parte de este trabajo se presenta en

detalle las principales características de la

organización de la producción de alfarería durante

el Período Tardío en Batungasta (Figura 1),

haciendo énfasis en los aspectos materiales,

básicamente tecnológicos, producto del proceso de

elaboración de alfarería, conformando lo que

denominamos el registro arqueológico de la

producción de alfarería. En la segunda sección de

este trabajo se discuten las ideas acerca de la

identidad y tradición técnica en la producción de

alfarería en Batungasta y de cómo se pueden

entender estos conceptos en perspectiva

arqueológica. Finalmente, nos proponemos

generar y discutir un acercamiento arqueológico a

la definición de una “tradición alfarera” que nos

permita entender uno de los aspectos más

importantes del desarrollo artesanal prehispánico

para el Período Tardío en el valle de Abaucán

(Dpto. Tinogasta, Catamarca) a través de la

resignificación de las prácticas alfareras como

89

parte integrante y activa de las prácticas sociales

dentro de una sociedad, por la cual ésta construye

su identidad social.

Características Organizativas de la Producción

Cerámica en Batungasta

El estudio integral de una muestra cerámica

extensa procedente de contextos de recolección

superficial en Batungasta y sus alrededores

(N=15.937) complementada con una muestra de

piezas cerámicas procedentes de diferentes

colecciones arqueológicas (N=93) y material

cerámico fragmentado procedente de sondeos en

el ejido urbano de Batungasta, ha permitido

abordar desde diferentes enfoques analíticos el

estudio de la organización y la escala de la

producción cerámica desarrollada en el sector

medio del valle de Abaucán para el lapso temporal

comprendido por el Período Agroalfarero Tardío

(ca. AD 900 – AD 1200).

Los resultados obtenidos en esta investigación

permiten aproximarse a la definición de las

principales características de la producción

cerámica en Batungasta:

1) la existencia de 47 estructuras de combustión –

hornos de cerámica- registradas tanto al norte

como al sur de la instalación de Batungasta hacen

que sea defendible la idea propuesta por Ratto

(Ratto et al. 2002) de que Batungasta funcionó en

el pasado como un “centro manufacturero y

emisor de bienes cerámicos” (Caletti 2005; Feely

2003).

2) la identificación y registro de altas tasas de

material cerámico fragmentado de descarte

(sobrecocido) y su correlación espacial con las

estructuras de combustión refuerzan la idea de una

producción cerámica intensiva a través del tiempo

(De La Fuente 2007; ver también Feely 2003).

3) el estudio de las características morfológicas y

estilísticas de la muestra cerámica permite afirmar

que la producción cerámica estuvo intensificada

para momentos del Período Tardío (especialmente

para que lo que se ha definido tradicionalmente en

la literatura arqueológica como culturas Sanagasta,

Abaucán y Belén) (De La Fuente 2007), aunque

los resultados de los análisis distribucionales

obtenidos por Feely (Feely 2003) hacen pensar

que esta producción habría comenzado en etapas

formativas más tempranas (Período Temprano).

4) el análisis morfológico de la muestra superficial

(N=15.937), los estudios de remontaje de piezas

cerámicas identificadas en el material fragmentado

(N=148) y su comparación con las piezas

cerámicas procedentes de diferentes colecciones

arqueológicas (N=93) permitieron visualizar la

presencia de las formas cerámicas más conspicuas

(Pucos, Ollas Globulares y Urnas Funerarias)

(Figuras 2, 3 y 4) presentes en el sector medio del

valle de Abaucán para el Período Tardío (De La

Fuente 2007).

5) la identificación de estas formas cerámicas ha

posibilitado la construcción de una tipología

cerámica tentativa y preliminar para el Período

Tardío en el sector medio del valle de Abaucán,

caracterizada por la presencia de las formas Pucos,

Ollas Globulares y Urnas Funerarias: (a) dentro de

la forma puco, los pucos Sanagasta y Abaucán son

los más típicos, aunque se registraron también

pucos asignados a la cultura Belén, (b) las ollas

globulares más recurrentes son aquellas asignadas

a lo Sanagasta (decoradas y no decoradas), y (c)

las urnas funerarias presentan la mayor

variabilidad a nivel de formas, tamaños y de

decoración, siendo las Urnas Sanagasta las más

comunes (ver Boman 1927-1932), seguidas por las

Urnas Sanagasta no decoradas con bases cónicas y

las Urnas Abaucán de grandes dimensiones (De La

Fuente 2007) (Figura 2).

6) la presencia de un alto grado de estandarización

dimensional en la producción de algunas formas

cerámicas (Urnas Funerarias no decoradas, Urnas

de enterratorios de párvulos y Pucos),

pertenecientes al Período Tardío, identificado en la

muestra de vasijas completas analizada nos hace

pensar en la existencia de “categorías culturales”

muy cohesionadas y profundamente enraizadas de

cómo hacer las cosas y en este sentido nos

permiten hablar de la presencia de percepciones

locales ´representaciones sociales´ bien

establecidas en el ámbito de la producción de

alfarería (De La Fuente 2007; Lemmonier 1992;

Sillar 1999: 2), quizás fuertemente vinculadas a

aspectos identitarios, cosmogónicos y de

reproducción social para este Período (De La

Fuente 2007; Gosselain 1999).

7) los estudios de tecnología cerámica por

microscopia binocular a bajos aumentos -20X-

40X- (N=959) y petrología cerámica en altos

aumentos -40X-100X- (N=125), permiten

observar la existencia de variabilidad tecnológica

a través del tiempo, fuertemente marcada por una

utilización de materias primas locales (materiales

félsicos -diferentes variedades de inclusiones de

cuarzos y feldespatos-, micas, biotitas, fragmentos

de rocas ígneas plutónicas y volcánicas –

vulcanitas y andesitas- y minerales accesorios –

anfíboles y piroxenos) asociada a una

homogeneidad y uniformidad en la elaboración de

las pastas cerámicas que nos permite defender la

idea de un alto grado de “estandarización” en la

elaboración de las pastas cerámicas; las

90

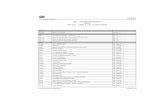

Figura 2. Formas cerámicas más conspícuas en Batungasta: pucos Sanagasta, urnas Sanagasta de entierro

de párvulos, urnas Sanagasta no decoradas con base cónica.

diferencias tecnológicas observadas se vuelven

significativas hacia momentos del Período Tardío

en donde se ha registrado la presencia casi

exclusiva de la incorporación de antiplástico de

origen cultural -“tiestos molidos”- en la

elaboración de las pastas cerámicas para todas las

formas cerámicas analizadas (De La Fuente 1999,

2007), y los porcentajes más altos registrados para

la utilización de “vidrio volcánico” (ver también

De La Fuente (2004) para resultados similares

observados en cerámicas incaicas procedentes del

sitio inca San Francisco, región de Chaschuil)

8) los estudios de las principales técnicas de

manufactura cerámica primarias y secundarias

abordadas a través de diferentes niveles de

resolución (macroscópicos y microscópicos –

radiografías industriales y petrología cerámica-),

permiten afirmar que en la manufactura de las

vasijas cerámicas (pucos, ollas globulares, urnas

funerarias, etc.) los alfareros antiguos de

Batungasta utilizaron un repertorio reducido y

muy claro de técnicas, siendo aquella del

“chorizeado” o “rodeteado” la técnica de

manufactura primaría más común para el

levantado de las piezas (Figura 5), seguida por el

“estiramiento de pasta” para formatizar los

sectores superiores de las bases y la utilización de

algún tipo de molde no convencional para lograr

las bases cóncavas de las piezas de mayor tamaño

como por ej. las urnas y ollas globulares;

sorprendentemente, en algunas piezas cerámicas

del Período Temprano se identificó

microscópicamente la utilización de la técnica

primaria de manufactura por “planchas”, no

mencionada anteriormente para ningún tipo de

alfarería de este Período del Noroeste Argentino

(De La Fuente 2007). En relación a las técnicas de

manufactura secundarias la única que pudo ser

fehacientemente identificada fue el “alisado” tanto

91

en las superficies externas como internas de los

diferentes tipos de vasijas cerámicas. Para la

forma Puco, se pudo identificar en algunas vasijas

la existencia de atributos físicos compatibles con

la aplicación de la técnica de “paleteado”, una

técnica de manufactura secundaria en la que

generalmente es difícil de identificar en las vasijas

terminadas, dado que recurrentemente sus rasgos y

atributos físicos se encuentran obliterados por el

“alisado” y “pulido” final que se aplica en el

acabado de este tipo de piezas (De La Fuente

2007).

9) los resultados de los análisis de procedencia

(A.A.N.I.) realizados sobre una muestra de

material cerámico fragmentado (N=127)

perteneciente básicamente al Período Tardío e

Inca indican claramente que para momentos del

Período Tardío e Inca los artefactos cerámicos

están siendo manufacturados localmente en los

alrededores del sitio arqueológico de Batungasta,

utilizando materias primas locales (depósitos

arcillosos) cuya “fuente” está localizada en el área

–o cuenca- media del río La Troya (De La Fuente

2007; Arnold 2005), con un fuerte énfasis en la

reutilización del alfar de La Troya a través del

tiempo desde épocas Formativas tempranas hasta

momentos Incaicos (Ratto et al. 2002a, 2002b,

2004, 2006).

Los resultados obtenidos en esta investigación nos

permiten avanzar en algunas ideas relativas a la

organización de la producción cerámica en

Batungasta. El análisis del registro arqueológico

de la producción cerámica en Batungasta para

momentos del Período Tardío (ca. AD 900 – AD

1200) e Inca (ca. AD 1480 – AD 1532) indica que

la producción cerámica en el valle de Abaucán

estuvo altamente concentrada (Costin 1991) a

través del tiempo en su sector medio (Batungasta y

alrededores) con características propias que

implican una producción intensiva de vasijas

cerámicas (ver también Feely 2003) y un patrón

distribucional o de intercambio que refleja un alto

grado de movilidad espacial de los artefactos, que

no se limitó solamente al valle de Abaucán, sino

que alcanzó la región puneña de Chaschuil (Plá y

Ratto 2003, 2007; Ratto et al. 2002a, 2002b, 2004,

2006; Orgaz et al. 2006) y probablemente hasta la

región de Antofagasta de la Sierra (Ratto et al.

2006).

Por otro lado, se puede defender la idea de que en

el sitio de Batungasta existió una alta

especialización funcional relacionada con la

producción cerámica a una escala supra-doméstica

de diferentes formas de vasijas y la utilización de

recursos (materias primas cerámicas) a través del

tiempo (Rice 1991; ver también Peacock (1982)

para una discusión sobre la categoría de “talleres

nucleados”) reflejada en el registro arqueológico

en una “alta estandarización” de las pastas

cerámicas para épocas Formativas e Incaicas

(Arnold 2000).

Identidad y Tradición Técnica Alfarera en

Watungasta: entendiendo el comportamiento

técnico

En sus trabajos etnoarqueológicos realizados

durante casi cuatro décadas, Arnold (1971, 1975,

1985, 1991, 1993, 2000, 2005) ha propuesto y

desarrollado varios conceptos para tratar de

identificar y explicar las causas de la variabilidad

en la composición de las pastas cerámicas, la

forma en que esta variabilidad se relaciona con el

comportamiento de los alfareros y su rol dentro de

la organización de la producción cerámica en las

diferentes comunidades estudiadas. Uno de los

conceptos más apropiados desarrollado y aplicado

en diferentes situaciones por él observadas es el de

“comunidad de alfareros” (Arnold 2000, 2005). La

noción de “comunidad de alfareros” se refiere a la

unidad social de producción en la cual sus

miembros interactúan entre ellos más

frecuentemente que lo que lo hacen con miembros

de otras comunidades, y de este modo cada

comunidad se aprovisiona de las materias primas

cerámicas dentro de lo que Arnold ha denominado

el modelo de las “distancias umbrales” (Arnold

1985, 1991, 1993) –ver los trabajos de Gosselain

(1999, 2000) y Gosselain y Livingstone-Smith

2005) para una interpretación diferente- y tiende a

categorizar, definir y utilizar las materias primas

cerámicas en una forma unívoca (Arnold 2005).

Esta noción de “comunidad de alfareros” no solo

está restringida al aprovisionamiento y utilización

de las materias primas cerámicas, sino que los

alfareros a causa de la interacción social en una

comunidad también comparten una “estructura de

toma de decisión” común con respecto a las demás

etapas del proceso tecnológico en la manufactura

de las vasijas cerámicas (estructuras de diseños,

formas, funcionalidad de las vasijas, etc.) (Arnold

1975, 1985, 1993), generando de este modo una

mayor cohesión y un bajo nivel de variabilidad en

la producción de alfarería dentro de la misma

comunidad (Arnold 1993: 140-187, 2000, 2005).

Sin embargo, reconsiderando los datos

etnográficos recolectados por él desde 1965,

Arnold ha observado que los comportamiento

pertenecientes a las etapas de la selección de

materias primas y la preparación de las pastas

cerámicas son altamente variables, más bien

inestables, y ampliamente gobernados por un

número de factores tales como la geología del

ambiente circundante a las comunidades, las

92

percepciones individuales de las materias primas,

los patrones de asentamiento y la tenencia de la

tierra, los preceptos religiosos, el uso esperado de

las vasijas y las técnicas utilizadas e involucradas

en las restantes etapas del proceso de manufactura

(Arnold 2005).

A través de un enfoque similar, Sillar (1999, 2000)

ha observado formas bien definidas en el proceso

de producción de alfarería en diferentes

comunidades de los Andes Centro-Sur (Perú y

Bolivia), en donde la producción de alfarería en

esta área es sorprendentemente consistente tanto

en términos de las técnicas utilizadas como en la

organización de la producción (tradiciones

locales). Su aproximación es relativamente

diferente a la de Arnold, y él ha enfatizado su

estudio en el entendimiento de las “elecciones

técnicas” (Lemmonier 1992, 1993; van der Leeuw

1993) realizadas por los alfareros en las diferentes

etapas del proceso de producción de alfarería y su

importancia vital en la reproducción social de las

comunidades alfareras (Sillar 1988, 1999, 2000).

Una de las áreas investigadas por Sillar (1999) en

los Andes ha sido la utilización del estiércol de

diferentes animales (cabra, oveja y llama) como

combustible para la etapa de cocción de la

alfarería, visualizando no solo las propiedades

físicas del estiércol como combustible, sino las

“elecciones técnicas” involucradas en la selección

del mismo por parte de los alfareros andinos –

chaîne opératoire- y su relación e inter-

dependencia con prácticas sociales (su

significancia social y ritual), económicas y

técnicas más amplias dentro de la sociedad,

dilucidando de esta forma como la tecnología es

socialmente definida y reproducida en una

situación de espacio-tiempo específica (Sillar

1999: 3-5). De este modo, las “elecciones

técnicas” realizadas por los alfareros durante las

diferentes etapas del proceso de producción de

alfarería son visualizadas como “elecciones

culturales”, en donde una tradición tecnológica es

reproducida cotidianamente a través de la

repetición de un rango amplio de “actos técnicos”

y parcialmente mantenida a través del tiempo y

espacio a causa de la forma en que las tecnologías

específicas están embebidas dentro de prácticas

sociales y técnicas mucho más abarcativas dentro

Figura 3. Bordes de pucos, urnas y ollas

Abaucán, Período Tardío.

Figura 4. Vistas de vasijas reconstruidas a

partir de los trabajos de remontaje (Urnas).

.

93

Figura 5. Técnicas de manufactura primaria: (a) y (b) puco Sanagasta, rodeteado, (c) urna Abaucán,

rodeteado en la sección media de la urna, (d) urna Abaucán levantada en tres secciones diferentes por la

técnica de rodeteado, (e) estiramiento de pasta en sector superior de base, urna Sanagasta, y (d) grandes

rodetes visibles en urna Sanagasta no decorada.

94

de la vida social de estas comunidades (Sillar

1999; Lemmonier 1993).

Gosselain (1999) y Gosselain y Livingstone-Smith

(2005) han ido aún más allá en su exploración de

los mecanismos –estrategias técnicas- de selección

y procesamiento de materias primas cerámicas en

su estudio intercultural llevado a cabo en el Africa

sub-sahariana con más de 1000 alfareros en

diferentes países. Su enfoque ha radicado en

entender el “comportamiento técnico” de los

alfareros en una forma más dinámica y realista, a

través del estudio de los aspectos sociales más

amplios que gobiernan esta actividad artesanal.

Una de las conclusiones más importantes a las que

Gosselain y Livingstone-Smith (2005) han

arribado es que los patrones actuales de selección

y procesamiento de las materias primas cerámicas

no dependen ni están determinados por la

distancia geográfica a las fuentes, los derechos de

propiedad de la tierra, ni por cuestiones

relacionadas a la funcionalidad esperada de las

vasijas a modelar, sino que la forma en que las

prácticas alfareras se configuran una y otra vez en

el tiempo y el espacio responde a otras

consideraciones: (1) la percepción individual de

los lugares adecuados para extraer la arcilla, (2)

los criterios que permiten al alfarero localizar los

bancos de arcilla, (3) los tipos de actividad durante

la cual un nuevo depósito de arcilla puede ser

descubierto (trabajo agrícola, tareas domésticas,

reparación de casas, etc.), (4) las concepciones

personales de lo que es una arcilla “apropiada”

para modelar vasijas cerámicas (y su comparación

por ej. con las prácticas de procesamiento de

alimentos), (5) el estatus socio-económico de la

actividad artesanal (alfarero/a) y (6) las creencias

y prácticas religiosas (rituales, prohibiciones,

sacrificios). En otras palabras, las estrategias de

selección y procesamiento de las arcillas para la

manufactura de cerámica involucran una serie de

“habilidades” y “representaciones” que caen

dentro de los campos económicos y técnicos, así

como también dentro de aquellos sociales y

simbólicos (Gosselain y Livingstone-Smith 2005).

De este modo, para Gosselain y Livingstone-

Smith (2005) existen cuatro aspectos que juegan

un rol muy importante para tratar de entender la

lógica subyacente detrás de estas prácticas locales

y representaciones: la tradición, los limitantes

tecno-funcionales, las relaciones con otros ámbitos

de actividad social y las concepciones simbólicas.

La selección de las “recetas apropiadas”, dentro de

un rango muy amplio de técnicas de

procesamiento adecuadas y disponibles para el

alfarero, está basada en el conocimiento específico

y general perteneciente a la forma en que los

individuos se sitúan asimísmos en el tiempo y en

el espacio (noción de “tradición”), en las

concepciones locales de los limitantes técnicos y

funcionales, en las relaciones con otras actividades

diferentes a la producción de alfarería y en el

significado simbólico de los materiales y

comportamientos particulares. De esta forma,

Gosselain y Livingstone-Smith (2005: 67-68)

plantean: …”que los alfareros no actúan

aleatoriamente, sino que navegan a través de un

canal estrecho de prácticas definidas y

compartidas culturalmente.”;…”y que lo que

constituyen tradiciones puede se considerado

como definiciones locales de «lo que es posible» y

lo «que no es posible» dentro de un contexto

específico, en donde tales definiciones (o

«reglas») están embebidas en los individuos a

través de la práctica, tácitamente compartida y,

más frecuentemente, no explícita.”

Las tradiciones son entendidas, entonces, no como

meros actos técnicos, sino como prácticas

culturalmente definidas que son puestas en juego

y transmitidas tanto vertical como horizontalmente

dentro de comunidades con límites sociales muy

marcados, dentro de “comunidades de práctica”

(Gosselain y Livingstone-Smith 2005; Wenger

1998; Barley 1994).

Mas aún, Barley (1984) ha planteado que partes

del proceso técnico sirven como una “metáfora”

para explicar aspectos de la experiencia humana y

estructurar una serie de ritos sociales: …”la

alfarería como proceso involucra un número de

cambios. Este proceso toma la materia amorfa y

la formatiza. La transforma a través de la

operación de calentamiento, de lo húmedo a lo

seco, de lo blando a lo duro, de lo crudo a lo

cocido, de lo natural a lo cultural, de lo impuro a

lo puro. Una vasija rota puede ser nuevamente

molida e incorporada dentro de nuevas vasijas

para mostrar la reversibilidad del tiempo. Las

vasijas se prestan asimismas a la fractura abrupta

para marcar aislamiento, destrucción”….. “Ellas

son sobre todas las cosas vasijas y por lo tanto

pueden ser usadas para referirse las cavidades del

cuerpo. Ellas se prestan rápidamente a la

discusión del espíritu, la concepción y la esencia”

(Barley 1984: 99). La chaîne opératoire –cadena

operativa- de este modo ofrece una herramienta

útil para explicar los procesos naturales y para

estructurar aquellos procesos culturales. Esto es lo

que Barley llama el “modelo alfarero”: …”una de

las numerosas formas disponibles para una

cultura para pensar sobre si misma”…(Barley

1994: 138). Teniendo en cuenta todas las

instancias en donde la alfarería está involucrada en

una sociedad o donde se hace una referencia

explítica a su chaîne opératoire, se vuelve claro

que su común denominador es la transformación:

transformación fisiológica (concepción, gestación,

aparición del primer diente, madurez sexual,

95

menstruación, menopausia, muerte),

transformación cultural (ritos de nacimiento,

iniciación, matrimonios, funerales,

ancestralización) y transformación mítica (la

creación de los humanos) (Gosselain 1999: 214).

Esto muestra que los productos de arcilla (las

vasijas) o partes del proceso de manufactura

pueden servir como un instrumento o un modelo

en el curso de las transformaciones culturales o

aún como una metáfora para explicar ciertas

transformaciones fisiológicas o míticas en la vida

de los individuos (Gosselain 1999: 214).

Es casi imposible hablar de “tradición” sin caer en

el esquema normativista histórico-cultural que

conlleva el término en las interpretaciones

arqueológicas. Creemos, como mencionamos

anteriormente, que las tradiciones pueden ser

visualizadas como “prácticas culturalmente

definidas” a través del tiempo dentro de

comunidades con límites sociales muy marcados

(Gosselain y Livingstone-Smith 2005). Esta

definición puede aplicarse para entender el

registro arqueológico de la producción cerámica

del sitio de Batungasta y sus alrededores para

momentos del Período Tardío (ca. AD 900 – AD

1200) en el valle de Abaucán (Dpto. Tinogasta,

Catamarca), en donde podemos hablar de la

existencia de una “tradición alfarera”, la cual

implicaría un conjunto de prácticas o

comportamiento técnicos conservadores repetidos

a través del tiempo por los alfareros - chaîne

opératoire-, que habría comenzado en épocas

Formativas muy tempranas, acentuándose en el

Período Tardío con las manifestaciones cerámicas

de lo que se ha denominado Cultura Sanagasta o

Sanagasta-Abaucán (Ratto el al. 2004; Caletti

2005) y que involucraría las diferentes “elecciones

técnicas” realizadas por los alfareros durante los

procesos de: (1) selección y preparación de las

materias primas cerámicas –arcillas y

antiplásticos-, (2) modelado de las vasijas a través

de las técnicas de manufactura primarias y

secundarias para lograr diferentes formas, (3)

acabado y decoración de las vasijas y (4) cocción

de las vasijas en estructuras de combustión y a

cielo abierto (Caletti 2005).

Ríos de Arcilla: Producción Cerámica en

Watungasta

Considerando la información presentada en este

trabajo, podemos plantear para Batungasta un

modelo de producción cerámica para el Periodo

Tardío (ca. AD 900 – AD 1200) e Inca (ca. AD

1480 – AD 1532) basado en la noción de la

“comunidad de alfareros” (Arnold 2005), en donde

la producción de alfarería en el valle de Abaucán

(Dpto. Tinogasta, Catamarca) estuvo concentrada

en el sitio de Batungasta y alrededores. Esta

producción de cerámica se intensificó hacia el

Período Tardío alcanzando una escala que fue

mucho más allá de la esfera doméstica abarcando

no solo el valle de Abaucán sino también la región

puneña de Chaschuil y probablemente algunos

sectores puneños de Antofagasta de la Sierra

(Ratto et al. 2002a, 2002b, 2004, 2006).

La intensificación de la producción de alfarería en

el Período Tardío (ca. AD 900 – AD 1200) llevó a

Batungasta al nivel de un “centro de manufactura”

cerámica bien establecido en talleres (Orgaz et al.

2006; Ratto et al. 2002a, 2002b, 2004, 2006;

Caletti 2005) y con un alto grado de

especialización funcional así como también en la

utilización de los recursos –materias primas

cerámicas- (Rice 1991). Como mencionamos

anteriormente, esta especialización artesanal en la

producción de alfarería posee su correlato directo

a nivel arqueológico en la aparición de altos

grados de “estandarización” tanto a nivel

morfológico y dimensional en la manufactura de

las vasijas como en la elaboración de las pastas

cerámicas que caracterizan este período (Arnold

2000).

Esta producción cerámica quizás fue nuevamente

intensificada y reorientada en tiempos de la

ocupación Inca en el valle (Ratto et al. 2002;

Orgaz et al. 2006) adecuando las necesidades de la

burocracia estatal durante la anexión de estos

nuevos territorios y poblaciones (Orgaz et al.

2006).

La “tradición local de alfarería” en el sector

medio del valle de Abaucán, materializada en el

registro arqueológico de la producción cerámica

estudiado, nos habla de una producción con

fuertes características locales y muy conservadora

en relación a la estructuración de la chaîne

opératoire –cadena operativa-: (1) la utilización de

las materias primas cerámicas –arcillas y

antiplásticos-, (2) la producción de formas

cerámicas muy conspicuas –la mayor parte de

ellas relacionada con la concepción y ritos en

torno a la muerte-, (3) la utilización de un

repertorio reducido de técnicas de manufactura –

primarias y secundarias-, (4) la decoración de las

vasijas y (5) la cocción de las mismas.

En relación a las formas y decoración de las

vasijas si bien la mayoría pertenecen a momentos

del Período Tardío, Culturas Sanagasta y Abaucán

(González y Sempé 1975; Sempé 1977, 1980),

Ratto y colaboradores (Ratto et al. 2007) han

observado que existe un gran sincretismo con

elementos decorativos asignados a la Cultura

Belén en la decoración de ciertas formas

cerámicas procedentes de contextos funerarios

96

(ver también Alanis 1947). Por otro lado, la

evidencia cerámica procedentes de los valles

meridionales como San Blas de Los Sauces y

Pituil (Provincia de La Rioja) muestra que existe

una relación muy fuerte entre la “tradición

alfarera” definida para el sector medio del valle

de Abaucán (Dpto. Tinogasta, Pcia. de Catamarca)

y las poblaciones que vivieron durante el Período

Tardío en aquellos valles riojanos (Boman 1927-

1932).

Vasijas Sagradas, Vasijas Domésticas:

entendiendo el rol de la alfarería en el Período

Tardío

Podríamos caracterizar a las sociedades del

Período Tardío en el valle de Abaucán como

sociedades alfareras con un fuerte contenido

agrícolo-pastoril. Definir a éstas sociedades como

alfareras implica emprender una visión en la que

la alfarería, en tanto una de las ergologías con

mayor presencia en todos los ámbitos de la

sociedad, jugó un papel estructurador en la

organización económica, política, social y

religiosa de las mismas. Podríamos pensar,

entonces, que la elaboración de alfarería en el

pasado fue parte de la experiencia cotidiana

compartida por los individuos en la sociedad. De

este modo, las vasijas cerámicas participaron en

las diferentes visiones sociales del mundo. Cada

vasija está íntimamente conectada con el medio

social y cultural donde fue creada, aunque algunas

veces las vasijas pueden tomar diferentes rumbos

y su destino puede variar drásticamente. Aún más,

las vasijas cerámicas pueden moverse desde lo

sagrado a lo profano en su participación dentro de

la vida social dentro de una sociedad,

resignificando los nuevos contextos dentro de los

cuales toman parte activa como objetos sociales.

La visión estática del arqueólogo en la definición

de las categorías formales para estudiar los objetos

cerámicos presenta una barrera teórica más bien

que metodológica para avanzar en la

interpretación de los aspectos sociales e

identitarios en el pasado. Las urnas, los pucos y

las ollas se transmutan en el Período Tardío en el

valle de Abaucán; mientras que las urnas

funerarias nos hablan directamente del ritual de la

muerte, los pucos, que usualmente refieren a

aspectos domésticos de la vida (e.g. servir comida)

aparecen también mezclados con las urnas

funerarias en diversos contextos.

Los pucos y las ollas son contenedores de líquidos

y sólidos, pero también de esencias espirituales a

través de la transformación física de los alimentos.

Las vasijas cerámicas poseen labios, bocas,

cuellos, hombros, pies, extremidades y fondos o

bases, lo cual nos lleva directamente a pensar en la

forma del cuerpo humano y su desarrollo a través

de la vida (Barley 1994). El proceso por el cual la

arcilla se vuelve una vasija cerámica recrea y

refleja las transformaciones biológicas, físicas y

sociales por las que un individuo pasa a través de

toda su vida, desde su concepción hasta su muerte

(Barley 1994; Gosselain 1999; Gosselain y

Livingstone-Smith 2005).

Platt en los Andes meridionales muestra como el

proceso de concepción, gestación y parto del ser

humano es homologado metafóricamente entre los

Macha al proceso de cocción de una vasija

cerámica (Platt 2002).

Adicionalmente, las vasijas nos llevan

rápidamente a un lenguaje interno/externo,

contenedor/contenido, poseyendo un lugar

particular dentro de la gramática de los objetos de

las sociedades del Período Tardío (Barley 1994).

La inclusión de un antiplástico de origen cultural

como el “tiesto molido” a las pastas cerámicas,

básicamente en las vasijas Sanagasta (pucos y

urnas) en muy bajos porcentajes no posee ninguna

significancia funcional (De La Fuente 2007). Por

el contrario, vemos la molienda y el agregado del

tiesto molido como una elección tecnológica

relacionada con una práctica reproductiva social

mucho más amplia, probablemente asociada con

ritos, mitos y prohibiciones que gobernaron la vida

de estas sociedades (Barley 1994; Sillar 1999,

2000).

En los Andes meridionales, el proceso de hacer

alfarería como un todo, puede ser visto como un

escenario que provee una experiencia concreta que

pudo servir como un modelo para organizar otras

actividades de la vida en el pasado. En las

sociedades alfareras, como aquellas del Período

Tardío en Batungasta, el hacer alfarería fue una

forma válida para explicar el mundo en el pasado,

y más ampliamente fue un modelo utilizado para

entender las diferentes etapas en el ciclo de la vida

humana. La alfarería no solo participó en todas las

etapas de la vida humana sino que fue un ítem de

la cultura material asociado a todas las prácticas

sociales en diferentes formas. Un ejemplo

interesante en Andes meridionales es aquel

descripto por Platt para los Macha del altiplano

boliviano, en el que la alfarería, en este caso los

tiestos, asociados a los chullpa ancestrales,

participan en las prácticas etno-obstétricas

resignificando el contexto particular del parto

durante la separación del recién nacido de su

madre (Platt 2002):…”Solo entonces se corta el

cordón (kururu) con un tiesto (k´analla), a veces

recogido del suelo fuera de la casa en ese

instante. Los tiestos también se asocian con los

restos arqueológicos del tiempo de los

chullpa.”…”Se dice que el uso del tiesto

97

garantizará que el niño siempre tenga buena

ropa; el uso de las tijeras o de una chuchilla

(gilette), que ahora se ha adoptado en algunas

familias, se critica por los tradicionalistas,

quienes dicen que esto va a suponer ropa escasa y

andrajosa. Detrás de estas creencias yace un

cuento sobre el origen del tejido, que nos

proporciona una clave importante para

interpretar la conceptualización del parto en

Macha. Dios, se dice, dijo al zorro que ordenase a

las mujeres sacar sus tejidos de las ollas, pero el

zorro les dijo que fuesen a poner cuatro palos en

el suelo para tejer. El zorro es una figura

embaucadora, asociada con los orígenes de la

cultura. La idea de que los tejidos debieran

sacarse cocidos de las ollas ofrece una analogía

con la emergencia del feto hilado del vientre

caliente y húmedo de la madre.”…..”El uso del

tiesto, metonímicamente relacionado con las ollas

de los chullpa, para cortar el cordón constituye,

por lo tanto, una delimitación simbólica de la

frontera convergente entre los tejidos internos

(naturales) y externos (culturales) del cuerpo

humano. De ahí que propicie una abundancia de

buena ropa para el recién nacido.” (Platt 2002:

141).

De este modo, no debería sorprendernos que la

alfarería adopte configuraciones y patrones

diferentes en el registro arqueológico de acuerdo a

su rol como producto social. El estudio de la

chaîne opératoire –cadena operativa- en las

sociedades alfareras es una herramienta poderosa a

nivel teórico y metodológico para aproximarse, en

diferentes formas, al estudio de aspectos tales

como la identidad y el comportamiento técnico y

entender mucho mejor el rol de la alfarería en el

pasado.

Agradecimientos

Este trabajo fue presentado por primera vez en el

Simposio “La Cerámica Arqueológica en la

Materialización de la Sociedad.

Transformaciones, metáforas y reproducción

social”, realizado durante la IV Reunión

Internacional de Teoría Arqueológica

Sudamericana, 3 al 7 de julio de 2007, Catamarca.

Diferentes versiones del mismo fueron

presentadas en otros ámbitos académicos durante

el año 2008. Una versión ampliada fue presentada

en una conferencia realizada durante el mes de

noviembre de 2008 en el Departamento de

Antropología de la Universidad de Missouri-

Columbia, la cual fue beneficiada por numerosas

críticas. El autor agradece las diferentes críticas y

opiniones vertidas por los asistentes a las

presentaciones del mismo y los comentarios

ofrecidos por los evaluadores del trabajo. El autor

agradece el apoyo del CONICET a través de una

Beca Doctoral Interna (2001-2005), a la Escuela

de Arqueología, Universidad Nacional de

Catamarca, y a la Comisión Fulbright a través de

una Beca de Investigación (2008) por brindar los

medios adecuados para la realización de este

trabajo. Finalmente, el autor agradece a los

organizadores del IV TAAS por ofrecernos el

espacio para poder coordinar el simposio que dio

origen a este trabajo. Las opiniones aquí vertidas

así como también las omisiones son de exclusiva

responsabilidad del autor.

Referencias

Alanis, R. 1947. Material Arqueológico de la

Civilización Diaguita. Museo Arqueológico

Regional “Inca Huasi”, La Rioja, Argentina.

Arnold, D. E. 1971. Ethnomineralogy of Ticul,

Yucatan Potters: etics and emics. American

Antiquity 36: 20-40.

Arnold, D. E. 1975. Ceramic Ecology of the

Ayacucho Basin, Peru: Implications for

Prehistory. Current Anthropology 16: 183-205.

Arnold, D. E. 1985. Ceramic Theory and Cultural

Process. Cambridge University Press. Cambridge.

Arnold, D. E. 1991. Ethnoarchaeology and

Investigations of Ceramic Production and

Exchange: Can We Go Beyond Cautionary Tales?.

En R. L. Bishop y F. W. Lange (eds.) The Legacy

of Anna Shepard, pp. 321-345. University Press of

Colorado, Boulder.

Arnold, D. E. 1993. Ecology of Ceramic

Production in an Andean Community. Cambridge

University Press. Cambridge.

Arnold, D. E. 1994. La Tecnología Cerámica

Andina: Una Perspectiva Etnoarqueológica. En

Izumi Shimada (ed.) Tecnología y Organización

de la Producción Cerámica Prehispánica en los

Andes, pp. 477-499. Fondo Editorial, Pontificia

Universidad Católica del Perú.

Arnold, D. E. 2000. Does the Standardization of

Ceramic Pastes Really Mean Specialization?.

Journal of Archaeological Method and Theory 7

(4): 333-375.

Arnold, D. E. 2005. Linking Society with the

Compositional Analyses of Pottery: A Model from

Comparative Ethnography. En A. Livingstone-

Smith, D. Bosquet y R. Martineau (eds.) Pottery

98

Manufacturing Processes: Reconstitution and

Interpretation, pp. 21-47. British Archaeological

Reports, BAR S1349, Oxford.

Arnold, P. J., III. 1991. Dimensional

standardization and production scale in

Mesoamerican ceramics. Latin American Antiquity

2: 363-370.

Barley, N. 1984. Placing the West African Potter.

En J. Picton (ed.) Earthenware in Asia and Africa,

pp. 93-105. Percival David Foundation, London.

Barley, N. 1994. Smashing Pots. Feats of Clay

from Africa. The British Museum Press, London.

Bishop, R. y H. Neff. 1989. Compositional data

analysis in archaeology. En R. O. Allen (ed.)

Archaeological Chemistry I. Advances in

Chemistry, Series 220, pp. 57-86. American

Chemical Society, Washington, D. C.

Blackman, M. J., G. J. Stein y P. B. Vandiver.

1993. The Standardization Hypothesis and

Ceramic Mass Production: Technological,

Compositional, and Metric Indexes of Craft

Specialization at Tell Leilan, Syria. American

Antiquity 58 (1): 60-80.

Boman, E. 1927-1932. Estudios Arqueológicos

Riojanos. En Anales del Museo Nacional de

Historia Natural, Tº XXXV: 1-79.

Caletti, S. F. 2005. Tecnología de Cocción de

Piezas de Arcilla. Un Caso de Estudio:

Batungasta, Dpto. de Tinogasta, Catamarca,

Argentina. Tesis de Licenciatura en Arqueología,

Escuela de Arqueología. Universidad Nacional de

Catamarca. MS.

Costin, C. L. 1991. Craft Specialization: Issues in

Defining, Documenting, and Explaining the

Organization of Production. Archaeological

Method and Theory 3: 1-56.

Costin, C. L. y M. Hagstrum. 1995.

Standardization, Labor Investment, Skill, and the

Organization of Ceramic Production in Late

Prehispanic Peru. American Antiquity 60: 619-

639.

De La Fuente, G. A. 1999. Trace-Element

Characterization of Pottery and Clays from

Chaschuil Region (Southern Andean Puna –

Catamarca – Argentina) Using Inductively

Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy

(ICP-AES). Master in Arts (M.A.) dissertation,

Department of Archaeological Sciences.

University of Bradford. MS. 217 pp.

De La Fuente, G. A. 2004. Technological

Characterization of Inka and Pre-Inka Pottery: A

Ceramic Petrology Approach. The Old Potter´s

Almanack 12 (1): 1-14.

De La Fuente, G. A. 2007. Producción y

Tecnología Cerámica en Batungasta:

Estandarización, Especialización y Procedencia

(Valle de Abaucán, Depto. Tinogasta, Provincia

de Catamarca, Argentina). Tesis para optar al

grado de Doctor en Ciencias Naturales. Facultad

de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM),

Universidad Nacional de La Plata. MS. 518 pp.

Dreidemie O. J. 1951. Un notable enterratorio.

Mundo Atómico Año II (4): 40-43.

Dreidemie O. J. 1953. Arqueología del Valle de

Abaucán. Mundo Atómico Año II (12): 42-52.

Feely, A. 2003. Propiedades del registro y

variabilidad tecno-morfológica cerámica: vía de

análisis para acceder a la funcionalidad del sitio

arqueológico de Batungasta (Dpto.

Tinogasta,Catamarca). Tesis para optar al grado

de Licenciado en Antropología, Mención

Arqueología, Departamento de Ciencias

Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras.

Universidad de Buenos Aires. MS.

Gómez, B. 1953. La expedición al cementerio de

Huanchín y Bañados de los Pantanos. Diario Los

Principios 3, Córdoba.

González, A. R. y M. C. Sempé. 1975.

Prospección arqueológica en el valle de Abaucán.

Revista del Instituto de Antropología (3ra. Serie),

II: 49-129.

Gosselain, O. P. 1992. Technology and Style:

potters and pottery among Bafia of Cameroon.

Man 27: 559-586.

Gosselain, O. P. 1999. In Pots We Trust. The

Processing of Clay and Symbols in Sub-Saharan

Africa. Journal of Material Culture 4: 205-230.

Gosselain, O. P. 2000. Materialising Identities: an

African perspective. Journal of Archaeological

Method and Theory, 7: 187-217.

Gosselain, O. P. y A. Livingstone-Smith. 2005.

The Source. Clay Selection and Processing

Practices in Sub-Saharan Africa. En A.

Livingstone-Smith, D. Bosquet y R. Martineau

(eds.) Pottery Manufacturing Processes:

Reconstitution and Interpretation, pp. 65-82.

British Archaeological Reports, BAR S1349,

Oxford.

99

Hagstrum, M. B. 1985. Measuring Prehistoric

Ceramic Craft Specialization: a Test Case in the

America Southwest. Journal of Field Archaeology

12: 65-75.

Lafone Quevedo, S. 1892. El pueblo de

Batungasta. Anales del Museo de La Plata II: 6-

11. La Plata. Buenos Aires.

Lange, G. 1892. Las ruinas del pueblo de

Watungasta. Anales del Museo de La Plata, II: 3-

5. La Plata. Buenos Aires.

Lemmonier, Pierre. 1986. The Study of Material

Culture Today: Toward an Anthropology of

Technical Systems. Journal of Anthropological

Research 5: 147-186.

Lemmonier, Pierre. 1992. Elements for

Anthropology of Technology. Anthropological

Papers Nº 88, Museum of Anthropology.

University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

Leroi-Gourhan, A. 1943. L´Homme et la matière.

Éditions Albin Michel, Paris.

Leroi-Gourhan, A. 1945. Milieu et techniques.

Éditions Albin Michel, Paris.

Leroi-Gourhan, A. 1964. Le Geste et la Parole.

Tome I: Technique et langage. Bibliotèque Albin

Michel Sciences, Paris.

Leroi-Gourhan, A. 1965. Le Geste et la Parole.

Tome II: La mémoire et les rythmes. Bibliotèque

Albin Michel Sciences, Paris.

Orgaz, M., A. Feely y N. Ratto. 2006. La

Cerámica como Expresion de los Aspectos Socio-

Politicos, Economicos y Rituales de la Ocupacion

Inka en la Puna de Chaschuil y el valle de

Fiambala (Departamento Tinogasta, Catamarca,

Argentina). En A. Nielsen y V. Seldes (eds.)

Procesos Sociales Prehispánicos en los Andes

Meridionales, pp. Universidad Nacional de Jujuy.

Peacock, D. P. S. 1982. Pottery in the Roman

World: An Ethnoarchaeological Approach.

Longmans, London.

Plá, R. y N. Ratto. 2003. Provenience

Archaeological Studies of Ceramic Raw Material

and Artifacts Using Instrumental Neutron

Activation Analysis: The cases of Chaschuil and

bolsón de Fiambalá (Catamarca, Argentina). En

Nuclear Analytical Techniques in Archaeological

Investigations, Report Series 416, pp. 7-22.

International Atomic Energy Agency, Viena.

Platt, T. 2002. El Feto Agresivo. Parto, Formación

de la Persona y Mito-Historia en los Andes.

Estudios Atacameños 22: 127-155.

Quiroga, A. 1896. Excursiones a Pomán y

Tinogasta. Valle de Abaucán. Boletín del Instituto

Geográfico, T XVII, C. X, XI, XII: 3-30. Buenos

Aires.

Ratto, N, M. Orgaz, y R. Plá. 2002. Producción y

distribución de bienes cerámicos durante la

ocupación Inka entre la región Puneña de

Chaschuil y el Valle de Abaucán (Dpto.

Tinogasta, Catamarca). Relaciones de la Sociedad

Argentina de Antropología 27: 271-301.

Ratto, N., M. Orgaz, G. De La Fuente y R. Plá.

2002. Ocupación de pisos de altura y contexto de

producción cerámica durante el Formativo: el caso

de la región puneña de Chaschuil y su relación con

el Bolsón de Fiambalá (Dpto. Tinogasta,

Catamarca, Argentina). Estudios Atacameños 24:

51-69.

Ratto, N., M. Orgaz, R. Plá. 2004. La explotación

del Alfar de La Troya en el tiempo: casualidad o

memoria (Departamento Tinogasta, Catamarca,

Argentina). Chungara, Revista de Antropología

Chilena 36 (2): 349-361.

Ratto, N., A. Feely, R. Plá. 2006. La Producción

Alfarera en el bolsón de Fiambalá (Departamento

Tinogasta, Catamarca) y su Alcance Extra-

Regional En N. Ratto y B. Cremonte (eds.)

Cerámicas Arqueológicas: Perspectivas

arqueométricas para su análisis e interpretación,

pp. 123-145. Editorial de la Universidad Nacional

de Jujuy.

Ratto, N., A. Feely y M. Basile. 2007.

Coexistencia de diseños tecno-estilísticos en el

Período Tardío preincaico: el caso del entierro en

urna del bebé de La Troya (Tinogasta, Catamarca,

Argentina). Intersecciones en Antropología 8: 69-

85.

Rice, P. M. 1981. Evolution of Specialized Pottery

Production: A Trial Model. Current Anthropology

22: 219-240.

Rice, P. 1984. The Archaeological Study of

Specialized Pottery Production: Some Aspects of

Method and Theory. En P. M. Rice (ed.) Pots and

Potters: Current Approaches in Ceramic

Archaeology, pp. 45-54. Institute of Archaeology,

Monograph Nº24, University of California, Los

Angeles.

100

Rice, Prudence M. 1987. Pottery Analysis: A

Sourcebook. University of Chicago Press,

Chicago.

Rice, Prudence M. 1989. Ceramic Diversity,

Production, and Use. En R. D. Leonard y G. T.

Jones (eds.) Quantifying Diversity in Archaeology,

pp. 109-117. Cambridge University Press.

Cambridge.

Rice, Prudence M. 1991. Specialization,

Standardization, and Diversity: A Retrospective.

En R. L. Bishop y F. W. Lange (eds.) The

Ceramic Legacy of Anna O. Shepard, pp. 257-279.

University Press of Colorado, Colorado.

Sempé, M. C. 1973. Ultimas etapas del desarrollo

cultural indígena (1480-1690) en el valle de

Abaucán, Tinogasta, Provincia de Catamarca.

Revista del Museo de La Plata (NS), Sección

Antropología, T. VIII: 3-46. La Plata.

Sempé, M. C. 1976. Contribución a la

Arqueología del Valle de Abaucán. Tesis

Doctoral, Facultad de Ciencias Naturales y Museo.

Universidad Nacional de La Plata. MS.

Sempé, M. C. 1977. Batungasta: un sitio tardío e

incaico en el valle de Abaucán (Dpto. Tinogasta-

Catamarca) significación etnohistórica. Actas y

Memorias IV Congreso Nacional de Arqueología

Argentina (2ª parte): 69-83. San Rafael.

Sempé, M. C. 1977. Las culturas agroalfareras

prehispánicas del valle de Abaucán (Tinogasta-

Catamarca). Relaciones de la Sociedad Argentina

de Antropología (NS), T. XI: 55-68.

Sempé, M. C. 1980. Caracterización de la Cultura

Abaucán (Dpto. Tinogasta, Catamarca). Revista

del Museo de La Plata (NS), Sección

Antropología, T. VIII: 73-86.

Sillar, B. 1988. Mud and Firewater, Making Pots

in Peru. MSc. Thesis in Archaeology. University

of London. MS.

Sillar, B. 1999. Dung by Preference: The choice of

fuel as an example of how Andean pottery

production is embedded within wider technical,

social and economic practices. En Technological

Choice in Ceramic Production (Symposium),

World Archaeological Congress 4, pp. 1-17.

University of Cape Town.

Sillar, B. 2000. Shaping culture: making pots and

constructing households. An ethnoarchaeological

study of pottery production, trade and use in the

Andes. British Archaeological Reports,

International Series 883, Oxford.

Sinopoli, Carla M. 1991. Approaches to

Archaeological Ceramics. Plenum Press, New

York.

van der Leeuw, S. E. 1977. Towards a Study of

the Economics of Pottery Making. Ex Horreo 4:

68-76.

van der Leeuw, S. E. 1984. Pottery Manufacture:

Some Complications for the Study of Trade. En P.

Rice (ed.) Pots and Potters: Current Approaches

in Ceramic Archaeology, pp. 55-69. Institute of

Archaeology, Monograph Nº 24, University of

California, Los Angeles.

van der Leew, S. E. 1993. Giving the Potter a

Choice: Conceptual aspects of pottery techniques.

En P. Lemmonier (ed.) Technological Choices:

Transformations in Material Cultures since the

Neolithic, pp. 238-288. Routledge: London.

Vandiver, P. B. 1988. The Implications of

Variation in Ceramic Technology: The Forming of

Neolithic Storage Vessels in China and the Near

East. Archaeomaterials 2: 139-174.

Weisser, W. 1925. Expedición 15/2 a 19/2 de

1925 al Pueblo Viejo Troya en el valle de

Fiambalá y alrededores. Libretas de la VII y VIII

expedición 8 de noviembre de 1924 a 4 de mayo

de 1925. División Arqueología del Museo de la

Plata. MS.

Wenger, E. 1998. Communities of practice.

Learning, meaning, and identity. Cambridge

University Press, New York.