Tanjung Benoa dan Multi Etnik

-

Upload

universitasudayana -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Tanjung Benoa dan Multi Etnik

11

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL

PENELITIAN

Bab ini terdiri dari empat subbab, yaitu pertama adalah kajian pustaka yang

berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian

yang akan dilakukan saat ini. Kedua merupakan konsep yang merupakan batasan-

batasan terminologi teknis berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah.

Ketiga, berupa landasan teori yang merupakan teori-teori yang digunakan untuk

memecahkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Terakhir adalah

model penelitian yang menjelaskan mengenai abstraksi dan sintesis antara teori

dan permasalahan penelitian yang digambarkan dalam bentuk gambar (bagan).

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian mengenai penelitian–penelitian yang

relevan terhadap penelitian yang akan dilakukan saat ini. Kajian pustaka ini

bertujuan untuk menghindari duplikasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam

meneliti topik yang diteliti nantinya serta dapat menambah wawasan baik dalam

segi pemanfaatan metode ataupun landasan teori yang relevan, sehingga hasil

penelitian dapat menjadi lebih baik. Terdapat dua macam cara penulisan kajian

pustaka, pertama kajian pustaka yang berorientasi pada peneliti dan yang kedua

yang berorientasi kepada tema penelitian (tematik). Dalam penelitian ini

digunakan cara kedua, yaitu penulisan yang berdasarkan pada tema penelitian.

11

12

Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya akan dipaparkan secara

tematik adalah sebagai berikut:

2.1.1 Penelitian Mengenai Hubungan Ruang dan Perilaku

Penelitian ini melihat bagaimana hubungan antara ruang atau seting dengan

perilaku manusia, sehingga dapat ditemukan kesamaan penelitian ini yang melihat

bagaimana hubungan masyarakat dan pengaruhnya terhadap pola ruang di

Tanjung Benoa. Terdapat dua penelitian mengenai hubungan ruang dan perilaku

yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka.

Penelitian dengan judul “Telaah Toleransi Penduduk Kampung Kota di

Daerah Aliran Sungai Code Berdasarkan Perilaku Dalam Berhubungan Sosial

Dengan Tetangga” (Setiawan, 1987) dan penelitian kedua “Perilaku Pemukim

Terhadap Lahan Permukiman Sekitar Sungai Di Kawasan Pusat Kota” (Najib,

2005) sama-sama membahas mengenai bagaimana hubungan interaksi manusia

pada suatu tempat dapat mempengaruhi lingkungan atau permukimannya.

Kedua penelitian mengenai hubungan ruang dan perilaku sama-sama

menggunakan metode kualitatif, tetapi pendekatan yang berbeda. Penelitian yang

dilakukan oleh Setiawan menggunakan pendekatan fenomenologi dan penelitian

oleh Najib menggunakan pendekatan naturalistik. Kedua pendekatan, pendekatan

fenomenologi dan naturalistik ini mirip karena sama-sama melihat fenomena yang

terjadi di lapangan tanpa berbekal kerangka berpikir yang jelas. Selain itu, teknik

pengumpulan data yang digunakan oleh kedua peneliti juga tidak berbeda, yaitu

dengan cara observasi, survei, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data

13

dengan tiga cara ini merupakan teknik yang paling sesuai dengan penelitian

mengenai hubungan ruang dan perilaku.

Materi bahasan yang sama pada kawasan yang berbeda menemukan hasil

penelitian yang sama. Masyarakat selalu memanfaatkan lingkungan mereka

dengan semaksimal mungkin dan dibuat suatu tempat yang dijadikan ruang

bersama untuk menampung interaksi sosial yang ada di Sungai Code dan di

sekitar sungai di kawasan pusat kota. Ruang bersama yang ada tidak selalu

digunakan oleh orang yang tinggal dekat dengan ruang bersama tersebut.

Penggunaan ruang bersama tidak berdasarkan dekat jauhnya ruang tersebut

dengan tempat tinggal karena alasan kecocokan hubungan sosial. Hubungan sosial

suatu masyarakat tidak terlihat dari jauh dekatnya tempat tinggal, sehingga

terkadang orang menggunakan ruang bersama yang jauh dari rumahnya, tetapi

hubungan sosial dengan orang di tempat jauh tersebut sangat dekat.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Setiwan dan Najib dengan

penelitian Pola Ruang Interaksi Multi Etnis di Tanjung Benoa, Bali, adalah materi

yang dibahas. Materi yang dihasilkan oleh Setiawan dan Najib sama dengan

materi yang ingin ditemukan di Tanjung Benoa, yaitu ditemukan suatu ruang atau

pembentukan ruang dalam suatu kawasan dipengaruhi oleh aktivitas interaksi

sosial masyarakatnya.

2.1.2 Penelitian Mengenai Penggunaan Ruang

Penelitian mengenai penggunaan ruang ini dipergunakan untuk melihat

bagaimana menentukan suatu pola ruang dalam suatu kawasan dan metode yang

14

yang paling efektif digunakan untuk menemukan suatu pola penggunaan ruang

pada suatu wilayah.

Untuk penelitian mengenai penggunaan ruang terdapat dua penelitian, kedua

penelitian sama-sama mengkaji arus perkembangan menyebabkan kebutuhan

ruang semakin bertambah. Pertambahan kebutuhan ruang akan menciptakan

pemanfaat ruang dan menimbulkan pola yang berbeda dengan pola semula.

Terdapat dua penelitian yang membahas mengenai pola ruang, penelitian

pertama dilakukan oleh Haryanti (2008) yang berjudul “Kajian Pola Pemanfaatan

Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang”. Penelitian

kedua dilakukan oleh Kasuma dan Iwan (2011) yang berjudul “Karakteristik

Ruang Tradisional Pada Desa Adat Penglipuran, Bali”. Penelitian pertama melihat

bagaimana pola pemanfaat ruang berdasarkan ruang terbuka publik, ruang terbuka

hijau, pola pedestrian dan pola jalur lambat. Penelitian kedua yang berjudul

“Karakteristik Ruang Tradisional Pada Desa Adat Penglipuran, Bali” melihat

kebutuhan ruang yang semakin bertambah dapat mengancam pola ruang yang

seharusnya tetap lestari pada Desa Adat Penglipuran. Penelitian pertama lebih

condong untuk meneliti pola ruang dalam bidang perkotaan, sedangkan penelitian

kedua meneliti dalam kajian etnik.

Metode yang digunakan oleh kedua penelitian untuk dapat mengetahui pola

ruang suatu kawasan adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

rasionalistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan sama dengan penelitian

yang ada sebelumnya, observasi, survei dan dokumentasi. Teknik pengumpulan

15

data inilah yang akan digunakan untuk penelitian Teritorialitas dan Interaksi

Multi-etnik di Tanjung Benoa, Bali.

2.1.3 Penelitian Mengenai Teritorialitas

Kajian pustaka ketiga membahas mengenai teritorialitas. Penelitian

mengenai teritorialitas yang telah ada sebelumnya perlu untuk dibahas, selain

membuktikan terdapat penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini dan

tidak meniru dari penelitian lain yang serupa.

Terdapat tiga penelitian mengenai teritorialitas. Pertama dilakukan oleh

Nuraini (2010) yang berjudul “Studi Awal Teritorialitas dan Sistem Seting

Permukiman di Sekitar Candi Sukuh” dan yang kedua melihat penelitian

teritorialitas di Yogyakarta yang dilakukan oleh Burhanuddin (2009) yang

berjudul “Karakteristik Teritorialitas Ruang Pada Permukiman Padat Di Kampung

Klitren Lor Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta”. Dan penelitian berjudul

“Konsep Perilaku Teritorialitas di Kawasan Pasar Sudirman Pontianak”

(Kurniadi, dkk, 2012).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nuraini berbeda dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin dan Kuradi. Penelitian yang

dilakukan Nuraini menunjukkan bahwa teritorialitas permukiman di sekitar Candi

Sukuh dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu teritorialitas desa dan teritorialitas

rumah. Teritorialitas desa di tandai dengan batas desa, penduduk, pola aktivitas

masyarakat serta zonifikasi dan hierarki aktivitas masyarakat. Teritorialitas rumah

di bedakan atas, teritorialitas dalam satu area hunian dan teritorialitas dalam

rumah. Teritorialitas dalam satu area hunian ditandai dengan adanya tingkat atau

16

hierarki area kepemilikan. Teritorialitas dalam rumah dinyatakan dengan

perletakan elemen bangunan.

Hasil penelitian Barhanuddin dan Kurniadi menyatakan terdapat faktor-

faktor penentu yang mempengaruhi pembentukan teritorialitas ruang. Pada

penelitian teritorialitas Barhanuddin, hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor

penentu yang mempengaruhi pembentukan teritorialitas ruang pada Kampung ini

adalah berdasarkan status tanah dan jumlah aktivitas warga pengguna ruang pada

tiap-tiap kasus, hal ini dapat dilihat pada saat sore dan malam hari. Faktor penentu

dapat mempengaruhi pembentukan teritorialitas ruang adalah keterkaitan dengan

keterlibatan personal, involvement, kedekatan individu atau kelompok penguna

dalam membentuk seting ruang, sehingga terbentuk teritori masyarakat

berdasarkan kategori teritori yaitu primary territory, secondary territory dan

public territory.

Penelitian teritorialitas yang dilakukan di Pontianak menghasilkan terjadinya

peluasan teritori diakibatkan oleh kebutuhan, ketika ancaman dari pihak lain

dirasakan semakin besar, akibatnya mereka berusaha memperkuat dan memperjelas

teritorialitasnya itu dengan menggunakan batas-batas fisik hasil ketiga menunjukkan

karena merupakan teritori publik maka pengguna hanya berusaha menyesuaikan diri

terhadap keadaan di lapangan dengan mamanfaatkan ruang yang ada untuk

bersirkulasi.

Penelitian pertama yang diteliti oleh Nuraini dapat dijadikan pedoman untuk

menandakan dan mengetahui teritorialitas dari ruang-ruang yang ada di Tanjung

Benoa. Berbeda dengan kedua penelitian yang dilakukan oleh Barhanuddin dan

Kurniadi di atas dapat dijadikan pertimbangan dan untuk membantu menjawab

17

rumusan masalah ketiga yang ingin memahami dan mengetahui faktor-faktor atau

hal yang melatarbelakangi terjadinya aktivitas interaksi multi-etnik pada ruang

publik yang merupakan teritorialitas dari suatu etnik yang ada pada Desa Adat

Tanjung Benoa. Secara keseluruhan ketiga penelitian di atas dibedah dengan

menggunakan teori utama berupa teori teritorialitas. Teori teritorial juga akan

digunakan juga dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan bahan

pertimbangan. Selain itu, teknik pengumpulan data berupa mapping atau

pemetaan aktivitas juga dapat dijadikan contoh untuk memecahkan masalah kedua

pada penelitian dengan judul “Teritorialitas dan Interaksi Multi-etnik di Tanjung

Benoa, Bali”.

Metode yang digunakan oleh seluruh penelitian mengenai teritorialitas

menggunakan metode yang sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik

pengumpulan data yang dilakukanpun sama, yaitu melalui observasi, wawancara

secara mendalam dan dokumentasi.

2.1.4 Penelitian Mengenai Pola Interaksi Sosial Multi-etnik

Banyak penelitian mengenai multi-etnik karena hubungan antar etnis

menjadi salah satu fenomena yang cukup menarik untuk dibahas. Penelitian

mengenai interaksi sosial multi-etnik inipun dapat diteliti dari berbagai sudut

pandang yang berbeda.

Penelitian mengenai interaksi multi-etnik umumnya lebih condong melihat

bagaimana bentuk dari pola interaksi sosial suatu komunitas atau daerah yang

terdiri dari beberapa etnis. Penelitian lain juga ada yang melihat dari perspektif

yang berbeda, yaitu mengenai bentuk dari interaksi sosial masyarakat dalam suatu

18

daerah yang dihuni oleh lebih dari satu etnis. Penelitian yang melihat bentuk

interaksi sosial menjadi menjadi urutan kedua pilihan penelitian yang paling

banyak dikaji di samping mengenai pola interaksi. Selain itu, terdapat penelitian

mengenai interaksi multi-etnik yang mengkaji lebih mendalam dengan melihat

akibat munculnya globalisasi yang dapat menimbulkan hegemoni budaya pada

masyarakat etnis yang minoritas pada suatu daerah.

Penelitian mengenai interaksi sosial multi-etnik yang melihat dari sudut

pandang bagaimana pola yang dari interaksi sosial masyarakat multi-etnik dan

bentuk interaksi dalam suatu kawasan tertentu yang terdiri dari beberapa etnik,

adalah penelitian dengan judul “Pola Interaksi dan Integrasi Masyarakat Multi

Etnis: Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak”

(Nazarudin dkk, 2007) dan penelitian dengan judul “Pola Interaksi Sosial

Masyarakat Etnis Jawa Dengan Etnis Cina: Studi di Desa Gurah Kecamatan

Gurah Kabupaten Kediri” (Astutik, 2007).

Penelitian lain yang dapat menjadi kajian pustaka adalah penelitian “Suku

Bajo Dalam Lintas etnik di Kepulauan Karimunjawa Analisis Interaksi Sosial

Antar Etnis” (Indiatmoko, 2004). Penelitian ini mengkaji lebih mendalam

mengenai munculnya globalisasi yang mengakibatkan hegemoni budaya pada

masyarakat etnis yang minoritas pada suatu daerah.

Secara keseluruhan ketiga penelitian mengenai interaksi sosial multi etnis di

atas dibedah dengan menggunakan teori utama berupa teori interaksi sosial. Teori

interaksi sosial digunakan karena hanya teori ini yang membahas mengenai jenis

interaksi sosial, proses sosial yang ada dan bentuk-bentuk interaksi dari proses

19

sosial tersebut. Berdasarkan hal inilah ketiga penelitian menggunakan teori

interaksi sosial karena paling memegang peranan penting untuk melihat hubungan

dan bentuk dari interaksi antar etnis pada suatu wilayah.

Metode yang digunakan oleh seluruh penelitian mengenai interaksi sosial

multi-etnik ini menggunakan metode yang sama, yaitu metode penelitian

kualitatif. Seluruh penelitian di atas bersifat deskriptif, dilihat berdasarkan

masalahnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukanpun sama, yaitu melalui

observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengumpulan

data yang digunakan pada semua penelitian dalam penelitian pola interaksi sosial

multi-etnik merupakan teknik yang paling tepat untuk memecahkan hubungan

interaksi sosial masyarakat multi-etnik.

Terakhir akan dilihat dari hasil dari seluruh penelitian mengenai interaksi

sosial multi-etnik. Penelitian yang dilakukan oleh Nazarudin dkk (2007) dan

Astutik (2007) yang ingin melihat bagaimana bentuk interaksi sosial pada suatu

wilayah yang dihuni oleh lebih dari satu etnik menghasilkan hal yang sama.

Kedua penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa agar tercipta interaksi sosial

yang baik dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, terdapat bentuk interaksi,

seperti kerja sama, asimilasi dan akomodasi yang merupakan proses assosiatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Idiatmoko (2004) dan Nazarudin dkk (2007)

mengenai pola interaksi juga menghasilkan suatu kesimpulan yang sama. Hasil

penelitian keduanya menunjukkan bahwa pola interaksi sosial masyarakat antar

etnik merupakan interaksi yang saling menghargai, sehingga tercipta hubungan

yang harmonis. Integrasi tercipta dengan baik antar etnis ini dikarenakan setiap

20

anggota masyarakat memiliki sifat toleransi yang sangat tinggi terhadap etnis lain

tanpa adanya sifat saling merendahkan antar etnis. Kesimpulan yang didapatkan

kedua peneliti ini sama, walaupun pola interaksi yang diteliti sedikit berbeda.

Idiatmoko melihat pola interaksi antar etnis mayoritas dan minoritas di Kepulauan

Karimunjawa. Penelitian Nazarudin dkk melihat pola interaksi antar masyarakat

multi-etnik di Kecamatan Sungai Ambawang tanpa adanyanya etnis mayoritas

dan minoritas.

Pemaparan tiga penelitian mengenai interaksi sosial masyarakat multi-etnik

di atas memberikan masukan terhadap penelitian ini, Pola Ruang Interaksi Multi

Etnis di Tanjung Benoa, Bali. Peneliti dapat menggunakan teori yang sama, teori

interaksi sosial untuk memecahkan rumusan masalah pertama mengenai perilaku

interaksi sosial yang terjadi antara lima etnis yang ada di Tanjung Benoa. Lima

etnis tersebut adalah etnis Bali, Tionghoa, Bugis, Jawa dan Palue (Flores).

Apabila ketiga penelitian di atas menggunakan teori interaksi sosial, maka dalam

penelitian ini terdapat teori lain yang digunakan seperti teori perilaku sosial dan

behavioral setting.

Teknik pengumpulan data yang digunakan memang harus observasi,

wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data sudah

sesuai untuk mendapatkan gambaran keseluruhan hubungan atau interaksi yang

terjadi di Tanjung Benoa serta tempat yang digunakan untuk mewadahi interaksi

tersebut.

Hasil penelitian antara Idiatmoko, Nazzarudin dkk dan Astutik berbeda

dengan penelitian dengan Judul Pola Ruang Interaksi Multi Etnis di Tanjung

21

Benoa, Bali. Ketiga penelitian yang menjadi kajian pustaka memiliki tujuan untuk

memahami dan mengetahui pola interaksi, intergritas dan bentuk interaksi sosial

antar multi-etnik di kawasan penelitian masing-masing. Sedangkan penelitian di

Tanjung Benoa ingin memahami dan mengetahui tidak hanya bentuk interaksi

sosial multi-etnik saja, tetapi juga tempat serta waktu dilakukannya interaksi serta

penggunaan ruang akibat interaksi sosial tersebut.

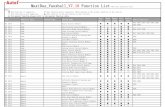

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, maka dibuatkan suatu

kesimpulan secara ringkas (lihat lampiran 1) mengenai penelitian pada kajian

pustaka. Kajian pustaka dibagi menjadi empat tema penelitian, yaitu penelitian

mengenai hubungan ruang dan perilaku, mengenai penggunaan ruang,

teritorialitas serta penelitian mengenai pola interaksi sosial multi-etnik.

Berdasarkan keempat tema ini peneliti dapat menjadikannya sebagai bahan

pertimbangan. Penelitian mengenai teritorialitas dapat menjadi dijadikan pedoman

untuk menandakan dan mengetahui teritorialitas dari ruang-ruang yang ada di

Tanjung Benoa dan untuk membantu menjawab rumusan masalah ketiga yang

ingin memahami dan mengetahui faktor-faktor atau hal yang melatarbelakangi

terjadinya aktivitas interaksi multi-etnik pada ruang publik yang merupakan

teritorialitas dari suatu etnik yang ada pada Desa Adat Tanjung Benoa.

Penelitian mengenai pola interaksi sosial multi-etnik membantu peneliti

dalam menentukan teori yang sesuai untuk membedah rumusan masalah yang ada

dalam penelitian mengenai Teritorialitas dan Interaksi Multi-etnik di Tanjung

22

Benoa, Bali. Teori interaksi sosial membantu untuk menjawab rumusan masalah

pertama.

Terdapat persamaan penggunaan metode dalam keseluruhan penelitian

dengan penelitian yang dilakukan di Tanjung Benoa, yaitu penggunaan metode

kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena penelitian mengenai hubungan

interaksi sosial dengan ruang membutuhkan perkembangan dari topik kajian

selama dilakukan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang

digunakan oleh seluruh penelitian pada kajian pustaka dengan penelitian lima

etnik ini sama, yaitu dengan cara observasi, survei (wawancara secara mendalam)

dan dokumentasi.

2.2 Konsep

Dalam penelitian konsep dapat berupa bagian untuk menjelaskan arti dari

potongan kalimat yang terdapat dalam judul penelitian atau rumusan masalah.

Sama halnya dalam penelitian ini konsep yang digunakan berasal dari penggalan

kata pada judul penelitian dan dari rumusan masalah. Konsep digunakan untuk

menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca, sehingga maksud peneliti

atau penulis dapat tersampai dengan benar terhadap pembaca.

2.2.1 Konsep Teritorialitas

Teritorialitas berasal dari kata teritori. Teritori berarti wilayah atau daerah

dan teritorialitas adalah wilayah yang dianggap sudah menjadi hak seseorang.

Teritorialitas merupakan perwujudan “ego” seseorang karena orang tidak ingin

diganggu atau dapat dikatakan sebagai perwujudan dari privasi seseorang.

23

Menurut Julian Edney pada tahun 1974 (dalam Laurens, 2004: 124)

teritorialitas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ruang fisik, tanda,

kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personalisasi dan identitas.

Teritorialitas juga terdapat dominasi, kontrol, konflik, keamanan, gugatan akan

sesuatu dan pertahanan. Teritorialitas merupakan suatu tempat yang nyata, yang

relatif tetap dan tidak berpindah mengikuti gerakan individu yang bersangkutan.

Secara singkat teritorialitas dapat dikatakan sebagai suatu pola tingkah laku yang

ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang atau sekelompok orang

atas suatu tempat atau suatu lokasi geografis.

Pengertian teritorialitas yang dimaksudkan oleh penulis berhubungan

dengan penelitian yang berjudul Teritorialitas dan Interaksi Multi-etnik di

Tanjung Benoa, Bali, adalah suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya

dengan kepemilikan atau hak seseorang atau sekelompok orang atas suatu tempat

di kawasan penelitian ini. Dalam hal ini teritorialitas yang ingin dilihat adalah

teritori atau tempat yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu etnik di Tanjung Benoa

atau teritorialitas etnik.

2.2.2 Konsep Interaksi Multi-etnik

Untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai interaksi multi-etnik ini,

setidaknya perlu dikaji terlebih dahulu mengenai interaksi dan multi-etnik tersebut

terlebih dahulu agar lebih mudah untuk menyamakan persepsi mengenai interaksi

multi-etnik.

Terdapat beberapa pengertian dari interaksi. Menurut Homans, interaksi

merupakan suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang

24

terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu

tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Konsep yang

dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah

suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu dalam interaksi

merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya

(Alimah, 2012).

Pengertian interaksi yang dimaksud oleh peneliti dengan tiga pengertian

yang dipaparkan di atas memiliki persamaan, tetapi untuk melengkapi pengertian

dari interaksi, peneliti menggabungkan pengertiannya dengan pengertian yang

ada. Interaksi pada penelitian ini memiliki pengertian hubungan yang terjadi

secara timbal balik baik antar individu, antar kelompok, maupun antar individu

dengan kelompok manusia dan masing-masing dari individu atau kelompok yang

terlibat di dalam hubungan tersebut memainkan peran secara aktif atau saling

mempengaruhi satu sama lain.

Berikutnya akan dibahas sedikit mengenai pengertian multi yang memiliki

arti, banyak; lebih dari satu; lebih dari dua dan berlipat ganda. Etnik sendiri

memiliki arti yang sangat ambigu dan banyak sekali pengertian mengenai etnik,

antara lain:

1. Kata etnik (ethnic) berasal dari bahasa Yunani ethnos, yang merujuk pada

pengertian bangsa atau orang. Ethnos sering diartikan sebagai kelompok sosial

yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya dan

lain sebagainya (Liliweri, 2005: 8).

25

2. Istilah etnik adalah himpunan manusia karena kesamaan ras (lebih kepada

perbedaan fisik), agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori

tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya (Frederich Barth, 1988 dan

Zastrow, 1989 dalam Liliweri, 2005: 9).

3. Etnik sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai

sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut

(Koentjaraningrat, 1989 dalam Liliweri, 2005: 9-10)

Pengertian etnis di atas memiliki pengertian yang hampir sama dengan

pengertian etnis menurut penulis. Guna melengkapi pengertian etnik menurut

penulis, maka dilakukan penggabungan pengertian yang ada dan disesuaikan

dengan pengertian penulis. Etnik menurut penulis adalah hal yang berhubungan

dengan suatu kelompok manusia yang berkaitan dengan ras atau suku, asal usul,

adat, agama, bahasa, dan kebudayaan tertentu yang sama. Jadi, multi-etnik adalah

beberapa kelompok atau aneka kelompok manusia yang memiliki ras, suku, asal

usul, adat, agama, bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Pengertian interaksi multi-etnik dalam judul penelitian Teritorialitas dan

Interaksi Multi-etnik di Tanjung Benoa, Bali adalah hubungan yang terjadi secara

timbal balik baik antar individu, antar kelompok utama (etnis Bali, Tionghoa,

Bugis, Jawa dan Palue), maupun antar individu dengan kelompok manusia yang

memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya dan masing-masing dari

individu atau kelompok yang terlibat di dalam aktivitas tersebut saling

mempengaruhi satu sama lain.

26

2.2.3 Tanjung Benoa

Tanjung Benoa merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan

Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kelurahan Tanjung Benoa ini terdiri dari dua

desa Adat, yaitu Desa Adat Tengkulung yang terdiri dari satu banjar, yaitu Banjar

Tengkulung dan Desa Adat Tanjung Benoa yang terdapat lima lingkungan banjar.

Kelima lingkungan banjar adalah Lingkungan Banjar Kertha Pascima,

Lingkungan Banjar Purwa Santhi, Lingkungan Banjar Anyar, Lingkungan Banjar

Tengah dan Lingkungan Banjar Panca Bhinneka.

Sebagian besar sisi kelurahan ini berbatasan langsung dengan laut, kecuali

bagian selatan yang berbatasan dengan Kelurahan Benoa. Desa adat ini terdapat

lima etnik utama yang tinggal di Tanjung Benoa, yaitu etnik Bali, Tionghoa,

Bugis, Jawa dan Palue (Flores).

Jadi, penelitian dengan judul “Teritorialitas dan Interaksi Multi-etnik di

Tanjung Benoa, Bali” membahas mengenai bagaimana pola ruang yang dapat

terbentuk dari wadah yang tercipta guna menampung aktivitas interaksi antar

multi etnis, yaitu antar etnik Bali, Tionghoa, Bugis, Jawa dan Palue (Flores) di

salah satu desa adat yang ada di kelurahan ini yaitu Desa Adat Tanjung Benoa.

2.3 Landasan Teori

Dalam suatu penelitian, landasan teori memegang peranan yang cukup

penting karena dapat dimanfaatkan untuk menjawab atau memecahkan masalah

yang ada dalam penelitian. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini,

teori yang digunakan adalah teori behavioral setting (seting perilaku), teori

27

teritorialitas, teori seting, teori sakral dan profan, teori perilaku sosial dan teori

interaksi sosial.

2.3.1 Behavioral Setting (Seting Perilaku)

Istilah behavioral setting atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan seting

perilaku, pertama kali diperkenalkan oleh Roger Barker, pelopor kajian ecological

psychology, sekitar tahun 1950-an bersama dengan Wright dalam studi mereka

tentang perilaku anak-anak di berbagai lokasi yang berbeda. Penelitian studi oleh

Barker dan Wright menemukan pola perilaku yang unik dan spesifik terkait secara

khusus dengan unsur-unsur fisik atau seting yang ada. Berdasarkan studi ini,

Barker dan Wright mengembangkan metode behavioral setting untuk mangkaji

kaitan antara perilaku dan sistem seting. Hasil-hasil kajian ini dituangkan oleh

Barker dalam suatu buku yang cukup monumental di bidang kajian arsitektur

lingkungan dan perilaku, yaitu Ecological Psychology yang terbit pada tahun

1969. Dalam buku ini dijelaskan penekanan dalam kajian seting perilaku adalah

bagaimana cara mengidentifikasikan perilaku-perilaku yang secara konstan atau

berkala muncul pada suatu tempat atau seting tersebut (Haryadi, 2010: 28).

Behavioral setting didifinisikan oleh Roger Barker pada tahun 1968 dalam

dalam bukunya yang berjudul Ecological Psychology sebagai kombinasi yang

stabil antara aktivitas, tempat dan kriteria sebagai berikut: (1) Terdapat suatu

aktivitas yang berulang, berupa suatu pola perilaku. Dapat terdiri atas satu atau

lebih pola ekstra individual; (2) Dengan tata lingkungan tertentu, milieu

(lingkungan pergaulan) ini berkaitan dengan pola perilaku; (3) Membentuk suatu

28

hubungan yang sama antar keduanya; (4) Dilakukan pada periode waktu tertentu

(Laurens, 2004: 175).

Behavioral setting dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu interaksi

antara suatu kegiatan dengan tempat dan waktu yang spesifik. Dengan demikian,

behavioral setting mengandung unsur-unsur sekelompok orang yang melakukan

sesuatu kegiatan, aktivitas atau perilaku dari sekelompok orang tersebut dan

tempat serta waktu dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Manusia dan obyek

adalah komponen primer. Manusia adalah bagian yang paling paling utama bagi

behavioral setting, tanpa keberadaan manusia sebagai pengguna, behavioral

setting tidak akan terwujud. Meskipun demikian, hubungan antara manusia dan

obyek fisik mewujudkan keberadaan behavioral setting. Contoh dari behavioral

setting dapat kita temui di sekeliling kita dalam kehidupan sehari-hari (Haryadi,

2010: 27).

Dalam banyak kajian arsitektur lingkungan dan perilaku istilah behavioral

setting dijabarkan dalam dua istilah, yaitu system of setting dan system of activity,

keterkaitan antara kedua istilah ini membentuk suatu behavior setting tertentu.

System of setting atau sistem ruang diartikan sebagai rangkaian unsur-unsur fisik

atau spasial yang mempunyai hubungan tertentu dan terkait hingga dapat dipakai

untuk suatu kegiatan tertentu. System of activity atau sistem aktivitas diartikan

sebagai suatu rangkaian perilaku yang secara sengaja dilakukan oleh satu atau

beberapa orang. Kedua istilah ini menegaskan bahwa di antara beberapa unsur

ruang atau di antara beberapa kegiatan tersebut, terdapat suatu struktur atau

rangkaian yang menjadikan kesatuan kegiatan atau perilakunya mempunyai

29

makna, terlepas dari apakah makna ini dapat diartikan oleh orang lain yang tidak

terkait dengan kegiatan tersebut.

Behavioral setting mempunyai spektrum yang sangat luas, mulai dari

sesuatu yang mikro seperti kamar hingga yang berskala makro dalam hal ini

contohnya adalah kota. Setiap spektrum mempunyai batasan area tersendiri yang

dikenal dengan teritorial, karena setiap sekelompok manusia dapat membentuk

suatu behavior setting yang berbeda tergantung nilai-nilai, kesempatan dan

keputusan yang dibentuk oleh kelompok tersebut (Haryadi, 2010: 28-29).

Teknik yang sering digunakan untuk mengamati kegiatan dalam suatu

lingkungan adalah behavioral mapping. Teknik ini mempunyai kekuatan utama

dalam aspek spasialnya. Dengan teknik ini akan didapatkan sekaligus suatu

bentuk informasi mengenai fenomena (terutama perilaku individu dan

sekelompok manusia) yang terkait dengan sistem spasialnya (Ittelson, 1970 dalam

Haryadi, 2010: 81).

Behavioral mapping digambarkan dalam sketsa atau diagram mengenai suatu

area dimana manusia melakukan berbagai kegiatannya. Tujuannya adalah untuk

menggambarkan perilaku dalam peta, mengidentifikasikan jenis dan frekuensi

perilaku serta menunjukkan kaitan antara perilaku tersebut dengan wujud

perancangan yang spesifik (Sommer dalam Haryadi, 2010: 81). Jenis perlaku yang

biasa dipetakan adalah pola perjalanan, migrasi, kegiatan rumah tangga serta

penggunaan berbagai fasilitas publik.

Terdapat dua cara dalam melakukan pemetaan perilaku, yaitu place-centered

mapping dan person-centered mapping (Haryadi, 2010: 82-83).

30

1. Pemetaan berdasarkan tempat (place-centered mapping)

Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana manusia atau sekelompok

manusia memanfaatkan, menggunakan atau mengakomodasikan perilakunya

dalam suatu situasi waktu dan tempat yang tertentu. Dengan kata lain, perhatian

dari teknik ini adalah salah satu tempat yang spesifik, baik kecil maupun besar.

Dalam teknik ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat sketsa

dari tempat atau seting, meliputi seluruh unsur fisik yang diperkirakan

mempengaruhi perilaku pengguna ruang tersebut. Berikutnya membuat daftar

perilaku yang akan diamati serta menentukan simbol atau tanda sketsa atas setiap

perilaku. Kemudian, dalam kurun waktu tertentu, peneliti mencatat perilaku yang

terjadi dalam tempat tersebut dengan menggambarkan simbol-simbol pada peta

dasar yang telah disiapkan.

2. Pemetaan berdasarkan pelaku (person-centered mapping)

Teknik ini menekankan pada pergerakan manusia pada suatu periode tertentu.

Dengan demikian, teknik ini akan berkaitan dengan beberapa tempat atau lokasi.

Pada pengamatan ini peneliti hanya mengamati seseorang yang telah ditentukan

sebelumnya. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah memilih seseorang yang

akan diamati perilakunya lalu mulai mengikuti pergerakan atau aktivitas yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang diamati. Pengamatan dapat

dilakukan secara berlanjut atau hanya pada waktu-waktu tertentu tergantung dari

tujuan dari penelitian.

31

Berdasarkan pemaparan mengenai behavioral setting dapat diketahui bahwa

teori ini akan membantu dalam meneliti bagaimana aktivitas masing-masing

kelompok etnik dapat mempengaruhi seting yang menampung aktivitas tersebut.

Behavioral mapping akan sangat membantu dalam meneliti fokus dari

penelitian ini yang ingin melihat suatu aktivitas dan wadah dari aktivitas dan

bagaimana hubungan antara aktivitas dan wadahnya begitupula sebaliknya,

sehingga ini merupakan salah satu teori yang baik untuk digunakan untuk

menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.

Dengan teknik pemetaan perilaku, dapat dilihat bagaimana masing-masing

etnik di Tanjung Benoa, etnik Bali, Bugis, Jawa, Palue (Flores) dan Tionghoa

berperilaku di suatu seting yang ada di daerah Tanjung Benoa ini, seperti pada

bale banjar, sekolah, pasar dan fasilitas umum yang ada. Setelah meneliti perilaku

masyarakat multi etnis, selanjutnya penelitian dilakukan secara terbalik, yaitu

untuk melihat bagaimana seting yang ada di Tanjung Benoa tersebut dapat

mempengaruhi aktivitas dari masing-masing etnik yang ada. Setelah melakukan

penelitian dengan menggunakan teknik behavioral mapping, maka dapat

diketahui bagaimana pola ruang yang terjadi di Tanjung Benoa.

2.3.2 Teori Teritorialitas

1. Pengertian Teritorialitas

Teritori berarti wilayah atau daerah dan teritorialitas adalah wilayah yang

dianggap sudah menjadi hak seseorang. Teritorialitas merupakan perwujudan

“ego” seseorang karena orang tidak ingin diganggu, atau dapat dikatakan sebagai

perwujudan dari privasi seseorang. Teritorialitas manusia dapat dilihat dalam

32

kehidupan sehari-hari, seperti papan nama, pagar pembatas atau papan

kepemilikan suatu lahan.

Julian Edney pada tahun 1974 (dalam Laurens, 2004: 124) mendefinisikan

teritorialitas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ruang fisik, tanda,

kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personalisasi dan identitas.

Teritorialitas juga terdapat dominasi, kontrol, konflik, keamanan, gugatan akan

sesuatu dan pertahanan.

Teritorialitas merupakan suatu tempat yang nyata, yang relatif tetap dan tidak

berpindah mengikuti gerakan individu yang bersangkutan. Misalnya, kamar tidur

seseorang adalah wilayah yang dianggap sudah menjadi hal milik seseorang.

Meskipun individu yang bersangkutan tidak sedang berada di dalam ruang

tersebut dan apabila terdapat orang yang memasuki kamar tersebut tanpa meminta

izin, pemilik ruang akan merasa teritorialitasnya telah diganggu dan akan merasa

tidak nyaman atau marah.

Selain ruang dalam lingkup yang besar, ruang yang tidak dimiliki permanen

juga dapat menjadi teritorialitas seseorang apabila terdapat tanda. Misalnya,

bangku-bangku di kantin. Apabila ada orang yang menempati bangku tersebut,

kemudian ingin pergi sebentar untuk keperluan lain, dia akan meninggalkan

sesuatu seperti buku atau tas di atas meja. Individu lain yang melihat buku atau tas

di tempat tersebut akan tahu bahwa bangku tersebut sudah menjadi teritorinya,

sehingga tidak diduduki.

Dari contoh tersebut, teritorialitas dapat diartikan sebagai suatu pola tingkah

laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang atau

33

sekelompok orang atas suatu tempat atau suatu lokasi geografis. Pola tingkah laku

ini mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap gangguan dari luar.

Fisher mengatakan bahwa kepemilikan atau hak dalam teritorialitas ditentukan

oleh persepsi orang yang bersangkutan sendiri. Persepsi ini bisa aktual, yaitu

memang pada kenyataannya dia benar memiliki, seperti kamar tidur, tetapi bisa

juga hanya merupakan kehendak untuk menguasai atau mengontrol suatu tempat,

seperti meja makan atau bangku di kantin.

Teritorialitas memiliki lima ciri, yaitu (1) ber-ruang, (2) dikuasai, dimiliki atau

dikendalikan oleh seorang individu atau kelompok, (3) memuaskan beberapa

kebutuhan (misalnya status), (4) ditandai baik secara konkrit atau simbolik, (5)

dipertahankan atau setidaknya orang merasa tidak senang bila dimasuki atau

dilanggar dengan cara apapun oleh orang asing.

Menurut Lang (1987 dalam Wulandari, 2011), terdapat empat karakter dari

teritorialitas, yaitu kepemilikan atau hak dari suatu tempat, personalisasi atau

penandaan dari suatu area tertentu, hak untuk mempertahankan diri dari gangguan

luar, dan pengatur dari beberapa fungsi, mulai dari bertemunya kebutuhan dasar

psikologis sampai kepada kepuasaan kognitif dan kebutuhan-kebutuhan estetika.

2. Kriteria Teritorialitas

Terdapat berbagai teritori, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran

kecil. Terkadang ada yang bersarang dalam teritori lainnya atau saling berbagi

satu sama lain. Mengenal klasifikasi teritori merupakan salah satu cara untuk

mengerti bagaimana teritorialitas ini terjadi.

34

Dalam usahanya membangun suatu model yang memberi perhatian secara

khusus pada desain lingkungan, maka Husesein El-Sharkawy (dalam Wulandari,

2011) mengidentifikasikan empat tipe teritori, yaitu attached, central, supporting

dan peripheral. (1) Attached territory adalah gelembung ruang atau batas maya

yang mengelilingi diri seseorang; (2) Central territory, seperti rumah seseorang,

ruang kelas, ruang kerja, dimana kesemuanya itu kurang memiliki personalisasi:

Oscar Newman menyebutnya ruang privat; (3) Supporting territory adalah ruang-

ruang yang bersifat semi-privat dan semi-publik pada semi-privat terbentuknya

ruang terjadi pada ruang duduk asrama, ruang duduk atau santai di tepi kolam

renang, atau area-area pribadi pada rumah tinggal seperti pada halaman depan

rumah yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap kehadiran orang lain. Ruang

semi publik, antara lain adalah salah satu sudut ruangan dalam toko, kedai

minuman. Semi privat cenderung untuk dimiliki, sedangkan semi publik tidak

dimiliki oleh pemakai; (4) Peripheral territory adalah ruang publik, yaitu area-

area yang dipakai oleh individu-individu atau suatu kelompok, tetapi tidak dapat

memiliki dan menuntutnya.

Tingkah laku teritorialitas manusia mempunyai dasar yang berbeda dengan

binatang karena teritorialitas manusia berintikan pada privasi. Sedangkan untuk

hewan lebih kepada pertahanan diri, dorongan untuk pertahanan hidup dan

mempertahankan jenis. Teritorialitas manusia mempunyai fungsi yang lebih tinggi

daripada sekedar fungsi mempertahankan hidup. Pada manusia, teritorialitas ini

tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan privasi saja, tetapi lebih jauh lagi

teritorialitas juga memiliki fungsi sosial dan fungsi komunikasi.

35

Fungsi sosial dari teritorialitas dapat dilihat dalam pertemuan-pertemuan resmi

ketika sudah ditentukan tempat duduk setiap orang sesuai dengan kedudukan,

jabatan dan pangkat yang bersangkutan. Seorang pegawai biasa tidak akan berani

duduk di daerah terdepan meskipun bangku tersebut kosong. Bangku kosong

tersebut dianggap merupakan bangku untuk para pejabat. Dengan demikian,

teritorialitas juga mencerminkan lapisan sosial dalam masyarakat.

Sebagai media komunikasi, teritori juga dapat dibagi menjadi beberapa

golongan. Klasifikasi teritori lain yang terkenal dan lebih sering digunakan adalah

klasifikasi yang dibuat Altman pada tahun 1980 (dalam Laurens, 2004: 126) yang

didasarkan pada derajat privasi, afiliasi dan kemungkinan pencapaian. Terdapat

tiga golongan, yaitu teritori primer, teritori sekunder dan teritori publik.

Teritori primer adalah tempat-tempat yang sangat pribadi sifatnya, hanya bisa

dimasuki oleh orang-orang yang sudah sangat akrab atau sudah mendapat izin

khusus. Teritori ini dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang yang juga

mengendalikan penggunaan teritori tersebut secara relatif tetap, berkenaan dengan

kehidupan sehari-hari ketika keterlibatan psikologis penghuninya sangat tinggi.

Misalnya, ruang tidur atau ruang kantor. Meskipun ukuran dan jumlah

penghuninya tidak sama, kepentingan psikologis dari teritori primer bagi

penghuninya selalu tinggi.

Teritori sekunder merupakan tempat-tempat yang dimiliki bersama oleh

sejumlah orang yang sudah cukup saling mengenal. Kendali pada teritori ini

tidaklah sepenting teritori primer dan terkadang berganti pemakai atau berbagi

36

penggunaan dengan orang asing. Misalnya ruang kelas, kantin kampus dan ruang

olahraga.

Terakhir adalah teritori publik. Teritori ini merupakan tempat-tempat yang

terbuka untuk umum. Pada prinsipnya, setiap orang diperkenankan untuk berada

di tempat tersebut. Misalnya, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, lobi hotel dan

ruang sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terkadang terjadi

teritori publik yang dikuasai oleh kelompok tertentu dan tertutup bagi kelompok

lain, seperti bar yang hanya untuk orang dewasa atau tempat-tempat hiburan yang

tebuka untuk dewasa umum, kecuali anggota ABRI, misalnya.

Berdasarkan pemakaiannya, teritorial publik atau umum dapat dibagi menjadi

tiga (Wulandari, 2011), yaitu (1) Stalls merupakan suatu tempat yang dapat

disewa atau dipergunakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya berkisar antara

jangka waktu lama dan agak lama. Contohnya adalah kamar-kamar dihotel,

kamar-kamar di asrama, ruangan kerja, lapangan tenis, sampai ke bilik telepon

umum. Kontrol terhadap stalls terjadi pada saat penggunaan saja dan akan

berhenti pada saat penggunaan waktu habis; (2) Turns mirip dengan stalls, hanya

berbeda dalam jangka waktu penggunaannya saja. Turns dipakai orang dalam

waktu yang singkat, misalnya tempat antrian karcis, antrian bensin dan

sebagainya; (3) Use space adalah teritori yang berupa ruang yang dimulai dari

titik kedudukan seseorang ke titik kedudukan objek yang sedang diamati

seseorang. Contohnya adalah seseorang yang sedang mengamati objek lukisan

dalam suatu pameran, maka ruang antara objek lukisan dengan orang yang sedang

mengamati tersebut adalah “Use Space” atau ruang terpakai yang dimiliki oleh

37

orang itu, serta tidak dapat diganggu gugat selama orang tersebut masih

mengamati lukisan tersebut.

Selain pengklasifikasian tersebut, Altman pada tahun 1975 (dalam Laurens,

2004: 127) juga mengemukakan dua tipe teritori lain, yaitu objek dan ide.

Meskipun keduanya bukan berwujud tempat, diyakini juga memenuhi kriteria

teritori. Karena seperti halnya dengan tempat, orang juga menandai, menguasai,

mempertahankan dan mengontrol barang mereka, seperti buku-buku, pakaian,

motor dan objek lain yang dianggap miliknya.

Ruang kerja seseorang bisa menjadi teritori sekunder ketika dia masih

mengizinkan orang lain, seperti tamunya masuk. Demikian pula dengan ide, orang

mempertahankannya melalui hak paten atau hak cipta; pemilik perangkat lunak

memasang kunci dengan kode-kode tertentu pada program mereka agar tidak

dikuasai orang lain.

Selain tipologi tersebut, Lyman dan Scott pada tahun 1967 (dalam Laurens,

2004: 128) juga membuat klasifikasi tipe teritorialitas yang sebanding dengan

klasifikasi Altman. Namun, terdapat dua tipe yang berbeda, yaitu teritori interaksi

(interactional territories) dan teritori badan (body territory).

Teritori interaksi ditujukan pada suatu daerah yang secara temporer

dikendalikan oleh sekelompok orang yang berinteraksi. Misalnya, sebuat tempat

perkemahan yang sedang dipakai oleh sekelompok remaja untuk kegiatan

perkemahan, ruang kuliah yang dipakai oleh sejumlah mahasiswa peserta mata

kuliah tertentu, lapangan sepakbola yang dipakai untuk pertandingan oleh

sekelompok klub sepakbola. Apabila terjadi intervensi ke dalam daerah ini, tentu

38

dianggap sebagai gangguan. Misalnya, sekelompok anak yang masuk ke dalam

lapangan bola ketika sedang dilakukannya pertandingan bola orang dewasa atau

seorang anak kecil masuk ke dalam ruang kuliah yang tidak diperuntukkan

baginya.

Sementara itu, teritori badan dibatasi oleh badan manusia (kulit manusia)

artinya segala sesuatu mengenai kulit manusia tanpa izin dianggap gangguan.

Orang akan mempertahankan diri terhadap gangguan tersebut.

3. Pelanggaran dan Pertahanan Teritori

Bentuk pelanggaran teritori yang dapat diindikasikan adalah invasi ruang.

Seseorang secara fisik memasuki teritori orang lain, biasanya dengan maksud

mengambil kendali atas teritori tersebut dari pemiliknya. Hal ini dapat terjadi pada

berbagai tingkatan dari antar individu hingga suatu wilayah kenegaraan.

Bentuk kedua adalah kekerasan. Suatu bentuk pelanggaran yang bersifat

temporer atas teritori seseorang. Biasanya hal ini bukan untuk menguasai teritori

orang lain, melainkan suatu bentuk gangguan. Terkadang gangguan terjadi tanpa

disengaja, misalnya seorang anak laki-laki memasuki toilet wanita karena dia

belum bisa membaca. Namun, ada juga gangguan yang terjadi dengan sengaja

tanpa harus memasuki teritori secara fisik. Contohnya terlihat pada saat pencurian

atau gangguan pada data computer di sebuah perusahaan atau memasuki

gelombang radio tertentu tanpa izin.

Bentuk ketiga adalah kontaminasi, yaitu seseorang mengganggu teritori orang

lain dengan meninggalkan sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti sampah,

coretan atau bahkan merusak barang atau teritori tersebut. Pertahanan yang dapat

39

dilakukan untuk mencegah pelanggaran teritori adalah (1) Pencegahan, seperti

memberi lapisan pelindung, memberi rambu-rambu atau pagar batas sebagai

antisipasi sebelum terjadinya pelanggaran; (2) Reaksi, sebagai respon terhadap

terjadinya pelanggaran, seperti langsung menindak atau menghadapi si pelanggar;

(3) Batas sosial yang digunakan pada tepi teritori internasional. Pertahanan ini

terdiri atas suatu kesepakatan yang dibuat oleh tuan rumah dan tamunya. Batas

sosial ini dapat dilihat saat seseorang menggunakan paspor untuk memasuki

wilayah negara tertentu.

4. Pengaruh pada Teritorialitas

Beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaan teritori adalah karakteristik

personal seseorang, perbedaan situasional baik berupa tatanan fisik maupun

situasi sosial budaya seseorang (Laurens, 2004: 130-133).

a. Faktor personal

Karakteristik seseorang, seperti jenis kelamin, usia dan kepribadian yang

diyakini mempunyai pengaruh terhadap sikap teritorialitas. Penelitian yang

dilakukan di sebuah asarama mendapatkan bahwa pria menggambarkan teritori

mereke lebih besar daripada wanita. Penghuni asrama diminta menggambarkan

teritori mereka dalam ruang tidur bersama dan menandai mana yang dianggap

teritorinya dan mana yang dianggap teritori milik teman sekamarnya. Pria

menggambarkan teritori yang diklaim sebagai miliknya lebih besar daripada yang

digambarkan wanita (Mercer dan Benyamin, 1980 dalam Laurens, 2004: 131).

Pada umumnya, pria menganggap dirinya mempunyai status yang lebih tinggi

di tempat kerjanya dan mengklaim teritori yang lebih besar dari wanita.

40

Sementara itu, pria akan beranggapan bahwa rumah adalah teritori bersama, tetapi

dapur adalah teritori wanita. Dari hal ini disimpulkan bahwa gender dan

kepribadian merupakan dua hal yang saling terkait dalam penentuan teritori.

b. Faktor Situasi

Perbedaan situasi berpengaruh pada teritorialitas, ada dua aspek situasi, yaitu

tatanan fisik dan sosial budaya yang dianggap mempunyai peran dalam

menentukan sikap teritorialitas seseorang. Oscar Newman dalam teorinya (dalam

Laurens, 2004: 131) mengenai defensible space mengemukakan bahwa

kriminalitas di perumahan dan ketakutan akan kriminalitas merupakan dua gejala

yang berkaitan dengan invasi teritori.

Bentuk desain tertentu, seperti penghalang yang nyata ataupun barrier

simbolis dapat digunakan untuk memisahkan teritori publik dan pribadi. Dengan

demikian memberikan peluang bagi pemilik untuk melakukan pengamatan

daerahnya akan meningkatkan rasa aman dan mengurangi kriminalitas dalam

teritori tersebut. Desain tata letak bangunan atau desain jalan dapat mempengaruhi

perilaku penghuni atau penggunanya.

c. Faktor Budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap teritorialitas. Secara budaya

terdapat perbedaan sikap teritori yang dilatarbelakangi oleh budaya individu yang

sangat beragam. Apabila seseorang mengunjungi ruang publik yang jauh berada

di luar kultur budayanya pasti akan sangat berbeda sikap teritorinya. Pada sebuah

contoh penelitian yang dilakukan oleh Smith pada tahun 1980 (dalam Laurens,

2004: 132) mengenai teritori pantai pada orang Jerman dan Prancis, ditemukan hal

41

yang sama, yaitu kelompok yang lebih besar mengklain area perorang yang lebih

kecil dibandingkan kelompok kecil.

Secara budaya terdapat perbedaan sikap teritorial. Orang Prancis mempunyai

sikap teritorial terendah. Mereka menganggap pantai itu milik semua orang.

Sementara itu, orang Jerman lebih banyak memberi tanda-tanda kepemilikan

dengan membuat istana pasir atau hal lainnya untuk membatasi teritori mereka.

5. Teritorialitas dan Perilaku

Teritorialitas berfungsi sebagai proses sentral dalam personalisasi, agresi,

dominasi, menenangkan, koordinasi dan control (Laurens, 2004: 135-136).

a. Personalisasi dan Penandaan

Personalisasi dan penandaan, seperti memberi nama, tanda atau menempatkan

di lokasi strategis, bisa terjadi tanpa kesadaran akan teritorialitas. Seperti

membuat pagar batas, memberi papan nama yang merupakan tanda kepemilikan.

Perilaku personalisasi dapat juga dilakukan secara verbal.

Penandaan juga dipakai seseorang untuk mempertahankan haknya di teritori

publik, seperti kursi di ruang publik. Personalisasi dan penandaan kadang juga

dibuat dengan sengaja dengan maksud tertentu, seperti tulisan “dilarang parkir di

depan pintu” dan tulisan lainnya yang menandakan teritorialitas.

b. Agresi

Pertahanan dengan kekerasan yang dilakukan seseorang akan semakin keras

bila pelanggaran terjadi di teritori primernya dibandingkan dengan pelanggaran

yang terjadi di ruang publik. Pada tingkat yang lebih luas, misalnya teritori daerah

42

atau Negara, perang sudah sangat sering terjadi karena adanya agresi. Agresi

biasanya terjadi karena batas teritori tidak jelas.

c. Dominasi dan Kontrol

Dominasi dan kontrol umumnya banyak terjadi di teritori primer. Kemampuan

suatu tatanan ruang untuk menawarkan privasi melalui kontrol teritori menjadi

penting. Hal ini berarti tatanan tersebut mampu memenuhi beberapa kebutuhan

dasar manusia, yaitu kebutuhan akan identitas yang berkaitan dengan kebutuhan

akan kepemilikan harga diri dan aktualisasi diri.

6. Teritorialitas dalam Desain Arsitektur

Terdapat banyak cara dalam mengolah penggunaan elemen fisik untuk

membuat demarakasi teritori. Semakin banyak sebuah desain mampu

menyediakan teritori primer bagi penghuninya, desain itu akan semakin baik

dalam memenuhi kebutuhan penggunanya.

Sebuah ruang terbuka, sebuah ruangan atau ruang arsitektural dapat diklaim

sebagai teritori yang bersifat publik ataupun bersifat pribadi, bergantung pada

pencapaian, bentuk pengawasan, pengguna ruangan tersebut, orang yang merawat

dan bertanggung jawab atas ruang tersebut. Sebuah ruang tidur dianggap lebih

pribadi sifatnya daripada dapur. Ruang tidur memiliki kunci sendiri untuk bisa

masuk, merawat dan menata sesuai dengan kehendak pemilik ruang. Berbeda

dengan ruang keluarga atau dapur yang pemeliharaannya ditanggung bersama

seluruh penghuni rumah.

43

a. Publik dan Privat

Gradasi teritori dalam desain arsitektur bersifat primer, sekunder dan publik.

Dapat kita lihat contohnya dalam sebuah hunian di Bali yang dibatasi oleh dinding

keliling dan pintu masuk melalui sebuah candi bentar sebagai penanda teritori.

Ruang-ruang fungsi ditata sesuai dengan adat istiadat Bali. Sebuah fungsi berupa

sebuah bangunan, seperti ruang tidur dan dapur sebagai bangunan yang berdiri

sendiri, sehingga jika seseorang telah melewati candi bentar, dia tidak langsung

masuk dalam ruangan yang bersifat privat. Dia tidak merasa berada dalam teritori

hunian yang sifatnya pribadi, karena tidak dengan sendirinya mempunyai akses ke

ruang-ruang fungsi tersebut. Untuk menuju ruang yang bersifat lebih intim, tidak

dapat dicapai dengan mudah. Dengan demikian, rumah Bali ini membentuk

gradasi teritori melalui urutan aksesibilitas.

Pada kompleks perumahan real estate di perkotaan juga diberi penanda teritori

kompleks. Biasanya berupa pos penjaga dengan portal, sehingga meskipun jalan

yang ada di dalam kompleks perumahan tersebut adalah jalan umum atau teritori

publik, tidak mudah bagi orang asing untuk memasukinya. Seseorang yang bukan

penghuni akan merasa asing atau setidaknya merasa sebagai tamu di kawasan

tersebut. Sebaliknya sebagai penghuni, orang merasa telah berada dalam

teritorinya, meski sesungguhnya dia merasa di teritori publik.

Ruang publik adalah area yang terbuka. Ruang ini dapat dicapai oleh siapa

saja pada waktu kapan saja dan tanggung jawab pemeliharaannya adalah kolektif.

Sementara itu, ruang privat adalah area yang aksesibilitasnya ditentukan oleh

seseorang atau oleh sekelompok orang dengan tanggung jawab ada pada mereka.

44

Apabila seseorang atau sekelompok orang mendapat ruang untuk memakai

sebagian area publik untuk kepentingannya dan hanya secara tidak langsung

berguna bagi orang lain, akan terbentuk semacam kesepakatan umum bahwa

penggunaan itu dibenarkan secara temporer ataupun permanen.

Dalam perancangan ruang-ruang arsitektural, apabila disadari adanya derajat

teritori yang berkaitan dengan aksesibiltas menuju ruang tertentu, arsitek dapat

mengekspresikan perbedaan teritori ini baik melalui batas nyata ataupun batas

simbolik melalui artikulasi bentuk, penggunaan material, permainan cahaya atau

warna, sehingga dapat terbentuk suatu tatanan yang utuh.

b. Ruang Peralihan

Apabila teritori primer individual tidak dimungkinan dalam desain, arsitek

bisa merancang adanya teritori primer atau sekunder bagi sekelompok orang.

Merancang adanya peluang mengatur diri bagi pengguna, seperti membuat

“saran” bagi seseorang atau sekelompok pengguna, memberi kenyamanan agar

pengguna merasa nyaman, tidak terganggu dan mempunyai lingkungan sesuai

dengan kebutuhannya.

Daerah peralihan dibuat sebagai penghubung berbagai teritori yang berbeda

sifatnya. Sebagai daerah peralihan dari teritori primer yang bersifat privat ke

teritori publik, perwujudan arsitekturalnya hendaknya ramah, karena merupakan

daerah penyambutan atau perpisahan. Area peralihan semacam ini juga dipakai

sebagai wadah melakukan kontak sosial, sehingga secara administratif bisa

termasuk teritori publik ataupun teritori privat.

45

Arsitek dapat memberi kontribusi dalam merancang suatu lingkungan.

Lingkungan tersebut dapat menawarkan peluang bagi individu untuk membuat

identifikasi dan tanda-tanda personal, sehingga bisa bersinergi dengan

kepentingan publik membentuk suatu tempat yang sungguh menjadi teritori

mereka. Suatu tempat yang dikontrol dan dikelola oleh setiap individu, sehingga

bisa menghindari kriminalitas.

2.3.3 Teori Seting

Menurut Rapoport (1982: 4-5), seting merupakan tata letak dari suatu

interaksi antara manusia dengan lingkungannya, seting mencakup lingkungan

tempat manusia (komunitas) berada (tanah, air, ruangan, udara, pohon, makhluk

hidup lainnya), yaitu untuk mengetahui tempat dan situasi dengan apa mereka

berhubungan sebab situasi yang berbeda mempunyai tata letak yang berbeda pula.

Dalam konteks ruang, seting dapat dibedakan atas seting fisik dan seting aktifitas.

Berdasarkan elemen pembentuknya, seting dapat dibedakan atas (Rapoport,

1982):

1. Elemen fixed, merupakan elemen yang pada dasarnya tetap atau perubahannya

jarang. Secara spasial elemen-elemen ini dapat di organisasikan ke dalam

ukuran, lokasi, urutan dan susunan. Tetapi dalam suatu kasus fenomena,

elemen-elemen ini bisa dilengkapi oleh elemn-elemen yang lain, meliputi:

bangunan dan perlengkapan jalan yang melekat.

2. Elemen semi fixed, merupakan elemen-elemen agak tetap tapi tetap berkisar

dari susunan dan tipe elemen, seperti elemen jalan, tanda iklan, etalase toko

46

dan elemen-elemen urban lainnya. Perubahannya cukup cepat dan mudah,

meliputi parkir dan sistem penanda.

3. Elemen non fixed, merupakan elemen yang berhubungan langsung dengan

tingkah laku atau perilaku yang di tujukan oleh manusia itu sendiri yang selalu

tidak tetap, seperti posisi tubuh dan postur tubuh serta gerak anggota tubuh,

seperti pejalan kaki, pergerakan kendaraan.

Aktivitas manusia sebagai wujud dari perilaku yang ditujukan

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tatanan (seting) fisik yang terdapat dalam

ruang yang menjadi wadahnya, sehingga untuk memenuhi hal tersebut di

butuhkan adanya:

1. Kenyamanan, menyangkut keadaan lingkungan yang memberikan rasa sesuai

dengan panca indra

2. Aksesibilitas, menyangkut kemudahan bergerak melalui dan menggunakan

lingkungan sehingga sirkulasi menjadi lancar dan tidak menyulitkan pemakai.

3. Legibilitas, menyangkut kemudahan bagi pemakai untuk dapat mengenal dan

memahami elemen-elemen kunci dan hubungannya dalam suatu lingkungan

yang menyebabkan orang tersebut menemukan arah atau jalan.

4. Kontrol, menyangkut kondisi suatu lingkungan untuk mewujudkan

personalitas, menciptakan teritori dan membatasi suatu ruang.

5. Teritorialitas, menyangkut suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya

dengan kepemilikan atau hak seseorang atau sekelompok orang atas suatu

tempat. Pola tingkah laku ini mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap

gangguan dari luar.

47

6. Keamanan, menyangkut rasa aman terhadap berbagai gangguan yang ada baik

dari dalam maupun dari luar.

Ruang yang menjadi wadah dari aktivitas di upayakan untuk memenuhi

kemungkinan kebutuhan yang diperlukan manusia, yang artinya menyediakan

ruang yang memberikan kepuasan bagi pemakainya. Seting terkait langsung

dengan aktivitas atau kegiatan manusia, sehingga dengan mengidentifikasi sistem

aktivitas yang terjadi dalam suatu ruang akan teridentifikasi pula sistem setingnya

yang terkait dengan keberadaan elemen dalam ruang.

2.3.4 Teori Sakral dan Profan

Seluruh kebudayaan manusia memecahkan dunia mereka ke dalam dua

kelompok, yaitu sakral dan profan. Sakral dan profan merupakan dua hal yang

sangat berbeda. Perbedaan sakral dan profan terbentuk dari pikiran orang (Eliade,

1957: 14).

Menurut Emile Durkheim, seluruh keyakinan manapun, baik yang sederhana

maupun yang kompleks, memperlihatkan satu karakteristik umum yaitu

memisahkan antara ”yang sakral” dan ”yang profan” yang terkadang dikenal

dengan ”natural” dan ”supernatural”. Durkheim menambahkan bahwa hal-hal

yang bersifat sakral selalu diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, yang

dalam kondisi normal hal-hal tersebut tidak tersentuh dan selalu dihormati. Hal-

hal yang bersifat profan merupakan bagian keseharian dari hidup dan bersifat

biasa-biasa saja (Durkheim, 1995: 44).

Durkheim mengatakan, konsentrasi utama keyakinan terletak pada ”yang

sakral”, karena memiliki pengaruh luas, menentukan kesejahteraan dan

48

kepentingan seluruh anggota masyarakat. Yang profan tidak memiliki pengaruh

yang begitu besar dan hanya merupakan refleksi keseharian dari setiap individu.

Maka, Durkheim mengingatkan bahwa ”yang sakral” dan ”yang profan”

hendaknya tidak diartikan sebagai sebuah konsep pembagian moral, bahwa yang

sakral sebagai kebaikan dan yang profan sebagai keburukan. Menurut Durkheim,

kebaikan dan keburukan sama-sama ada dalam ”yang sakral” ataupun ”yang

profan”. Hanya saja yang sakral tidak dapat berubah menjadi profan dan

begitupula sebaliknya yang profan tidak dapat menjadi yang sakral (Pals, 1996:

91-92).

Eliade menyatakan pada awalnya mitos dianggap sebagai kebenaran yang

mutlak dan pada saat inilah sakral pertama kali muncul. Atau sakral sejalan

dengan mitos. Sakral dianggap jauh melebihi dari pengertian manusia (Eliade,

2013).

Kata sakral (sacred) berasal dari bahasa Latin “sacrum” yang berarti para

dewa atau apa pun yang termasuk kekuasaan mereka, imam, suci. Dilihat secara

spasial, hal ini merujuk ke daerah sekitar kuil. Pendapat ini sesuai dengan yang

dikatakan oleh Eliade saat membahas tempat suci. Ia mencontohkan dengan

gereja, pintu yang merupakan ambang batas antara profan di luar dan bagian

dalam adalah sakral. Setara dengan gereja dalam budaya kuno adalah kandang

suci, yang dibuka ke atas menuju langit, dunia para dewa. Tempat-tempat suci

yang diturunkan kepada manusia religius melalui tanda-tanda berbagai macam,

diakui sebagai berasal dari ilahi (Eliade, 1957: 25).

49

Sakral berarti dihormati karena hubungannya dengan kesucian. Kesakralan

atau kesucian, pada umumnya keadaan menjadi suci (dirasakan oleh individu

agama terkait dengan ilahi) atau sakral (merupakan hal spiritual yang dianggap

layak untuk dihormati). Dalam konteks lain, benda yang sering dianggap 'suci'

atau 'sakral' digunakan untuk tujuan spiritual, seperti ibadah. Sakral sering

dianggap berasal dari orang (orang suci, pendudukan agama atau nabi suci yang

dihormati oleh para pengikutnya), obyek (artefak suci yang diberkati), waktu

("hari suci" introspeksi spiritual, seperti selama liburan musim dingin), atau

tempat ("tanah suci").

Biasanya, kelompok sosial atau agama menganggap wilayah yang sakral

atau suci, di mana ada kehadiran manusia, misalnya pemakaman atau bangunan

atau tempat untuk ibadah. Namun, ada daerah alami di setiap daerah, seperti

lembah, gunung, sungai, hutan, gurun, dan lain sebagainya yang terkadang

dianggap sakral.

Profan merupakan kebalikan dari segala hal yang berhubungan dengan

sakral. Profan tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan. Sakral

dikatakan berhubungan dengan kesucian atau kekudusan dan profan merupakan

hal yang tidak kudus (suci) karena tercemar, kotor, dan lain sebagainya. Secara

umum profan disebut dengan keduaniawian.

Polaritas sakral-profan sering dinyatakan sebagai pertentangan antara yang

nyata dan tidak nyata atau nyata semu. Terkadang perbedaan nampak dari waktu,

waktu sakral kembali ke awal, sedangkan waktu profan adalah linear. Sakral

berorientasi kepada dunia. Profan tidak memiliki orientasi yang terkandung di

50

dalamnya. Secara keruangan, ruang sakral menuntut respon tertentu dari manusia,

sedangkan ruang profan tidak memberi manusia pola atas perilakunya atau tidak

menuntut respon (Eliade, 1957: 68).

Arsitektur sakral (juga dikenal sebagai arsitektur religius) adalah praktek

arsitektur religius yang berkaitan dengan desain dan konstruksi tempat ibadah atau

ruang suci, seperti gereja, masjid, kuil, pura ataupun klenteng. Struktur sakral,

religius atau suci selalu berkembang selama berabad-abad dan merupakan

bangunan terbesar di dunia, sebelum adanya gedung pencakar langit modern.

Dengan munculnya monoteisme, bangunan sakral semakin menjadi pusat ibadah,

berdoa dan meditasi (Anonim, 2013).

Teori sakral dan profan digunakan pada penelitian ini untuk membedakan

fasilitas publik yang bersifat sakral dan profan. Dengan mengetahui zona yang

bersifat sakral pada bangunan publik, maka akan diketahui penggunaan ruang

masyarakat multi-etnik di Tanjung Benoa, Bali.

2.3.5 Teori Perilaku Sosial

Perlu diketahui mengenai pengertian sosiologi sebelum membahas mengenai

teori perilaku sosial. Sosiologi menurut Max Weber adalah ilmu yang

memusatkan perhatiannya pada pemahaman interpretatif atas tindakan sosial pada

penjelasan kausal pada proses dan konsekuensi dari tindakan tersebut (Ritzer dan

Goodman, 2010 dalam Mahira, 2011: 2). Dapat disimpulkan bahwa sosiologi itu

mencakup tiga hal yaitu sosiologi merupakan ilmu, sosiologi memusatkan

perhatian pada kausalitas (hubungan sebab akibat) dan sosiologi menggunakan

pemahaman interpretasi.

51

Kata perikelakuan atau perilaku digunakan oleh Weber untuk perbuatan-

perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subjektif, pelaku dalam ingin

mencapai suatu tujuan didorong oleh motivasi. Perikelakuan menjadi sosial

menurut Weber terjadi hanya kalau dan sejauh mana arti maksud subjektif dari

tingkah laku membuat individu memikirkan dan menunjukkan suatu keseragaman

yang kurang lebih tetap. Pelaku individual mengarahkan kelakuannya kepada

penetapan-penetapan atau harapan tertentu yang berupa kebiasaan umum atau

dituntut dengan tegas atau bahkan dibekukan dengan undang-undang (Veeger

dalam Mahira, 2011: 3).

Terkait dengan tindakan sosial, Weber menjadikan individu sebagai fokus

kajian. Manusia sebagai makhluk hidup melakukan sesuatu karena mereka

memutuskan untuk melakukannya guna mencapai apa yang dikehendaki yang

akhirnya dapat memilih tindakan (Jones, 2009 dalam Mahira, 2011: 3). Dalam hal

ini masyarakat merupakan hasil akhir dari interaksi manusia yang berasal dari

interaksi individual.

Tindakan sosial menurut Weber terbagi menjadi dua, yaitu reactive behavior

berupa reaksi perilaku spontan yang memiliki subjective meaning atau tindakan

yang dilakukan sekedar spontanitas belaka berikut tak berkelanjutan. Tindakan

semacam ini adalah tindakan yang tak bertujuan atau tak disadari sebelumnya

oleh seseorang. Kedua adalah social action yang muncul dari respon terhadap

perilaku manusia yang menjalankan fungsinya sebagai anggota dalam masyarakat.

Secara tidak langsung, tindakan ini lebih bersifat subjektif pada tindakan yang

dilakukan aktor dalam lingkungan masyarakat. Mereka reaktif dan dikondisikan

52

bukan produk pengambilan keputusan kreatif yang sukarela (Wirawan, 2012:

103).

Selain dua tindakan sosial, Weber juga mengkaji empat tipologi tindakan

sosial, yaitu pertama adalah traditional action (tindakan tradisional) adalah

tindakan yang diulang secara teratur, menjadi kebiasaan, tidak menjadi persoalan

kebenaran dan keberadaannya. Tindakan semacam ini adalah tindakan warisan

yang diturunkan dari generasi yang lalu atau berlaku secara turun temurun.

Tindakan tradisional tidak menghasilkan suatu masalah besar bagi pelakunya.

Kedua adalah affectual action (tindakan afeksi) merupakan tindakan yang

didasarkan pada sentimen atau emosi yang dimiliki seseorang, tergambar dari

beberapa tindakan, seperti gembira, marah atau takut. Hal ini akan mempengaruhi

tindakan atau respon orang dalam melakukan tindakan. Tindakan ketiga adalah

instrumentally rational action (tindakan rasional instrumental), tindakan yang

pada dasarnya dilakukan mengingat eksisnya kepentingan maupun tujuan tertentu.

Dengan kata lain tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang

dilakukan oleh seseorang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan yang secara

sadar dipilih untuk mencapai sebuah tujuan.

Tindakan terakhir adalah value rational action (tindakan rasional nilai),

tindakan sosial ini mirip dengan tindakan rasional instrumental. Perbedaannya

tindakan ini dengan tindakan rasional instrumental terletak pada tujuan dan

manfaat. Tindakan rasional instrumental lebih memperhitungkan tujuan daripada

manfaatnya. Tindakan rasional nilai lebih memperhitungkan manfaat dan

berorientasi kepada nilai, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu

53

dipertimbangkan. Tindakan ini dilakukan dengan penuh kesadaran serta tak

terlepas dari nilai-nilai dasar yang berlaku dalam masyarakat, seperti nilai agama

dan sosial budaya (Wirawan, 2012: 101).

Tindakan sosial serupa dengan perbuatan sosial. Tindakan sosial ini akan

menimbulkan tanggapan atau reaksi, hal inilah yang disebut dengan perilaku

sosial. Penelitian ini membahas bagaimana tindakan sosial dalam konteks spasial,

berbicara tentang spasial (ruang) tidak terlepas dari bidang arsitektur. Arsitektur

yang menggarap sebuah ruang untuk masyarakat dan mempertimbangkan

kebutuhan masyarakat, sebenarnya melakukan rekayasa sosial (sosiologi terapan).

Dalam hal ini sosial (sosiologi) diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan di

dalam memperkirakan pola perilaku masyarakat (Hariyono dalam Mahira, 2011:

6).

Relasi antara sosiologi dan arsitektur dapat dilihat dari penataan tata ruang

yang dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakatnya, seperti di rumah masyarakat

Tionghoa. Tindakan sosial orang Tionghoa, seperti yang selalu berkumpul

bersama keluarga pada saat-saat tertentu (Tahun Baru Imlek atau Capgome dan

acara besar masyarakat Tionghoa lainnya) dan selalu dilakukan secara berulang

dengan teratur dan menjadi kebiasaan termasuk ke dalam tindakan sosial.

Tindakan ini merupakan sesuatu yang tanpa disadari selalu akan dilaksanakan.

Akibat dari tindakan tradisional ini menimbulkan perilaku sosial, yaitu berkumpul

bersama untuk merayakan suatu acara, makan bersama atau hanya berkumpul

tanpa ada alasan yang jelas. Perilaku sosial inilah yang rumah orang Tionghoa

54

(totok) pada umunya terdapat ruang tengah yang dibuat luas sebagai tempat

berkumpul keluarga.

Dari hal di atas dapat diketahui, dalam penataan suatu bangunan ataupun

kawasan, perlu dilihat bagaimana pola aktivitas dari masyarakat yang tinggal

dalam kawasan tersebut. Pola aktivitas masyarakat dapat menjadi pertimbangan

dalam merencanakan panataan suatu kawasan, termasuk peruntukannya.

Teori perilaku sosial perlu menjadi salah satu landasan teori karena aktivitas

yang terjadi sangat dipengaruhi oleh perilaku sosial masyarakat tersebut. Teori ini

dapat digunakan untuk memecahkan rumusan masalah pertama, yaitu untuk

memahami dan mengetahui perilaku dari aktivitas interaksi multi-etnik di Tanjung

Benoa, Bali.

2.3.6 Teori Interaksi Sosial

Interaksi sosial memiliki arti yang sangat beragam dari masing-masing ahli

mengenai ilmu sosial budaya, sehingga untuk menyimpulkan apa yang dimaksud

dengan interaksi sosial harus dilihat secara menyeluruh pengertian interaksi dari

masing-masing ahli. Pengertian interaksi dari beberapa sumber, antara lain:

1. Menurut Shaw (dalam Alimah, 2012), interaksi sosial adalah suatu pertukaran

antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama

lain dalam kehadiran mereka, dan masing-masing perilaku mempengaruhi satu

sama lain. Hal yang serupa juga dikemukan oleh ahli sosial Thibaut dan

Kelley bahwa interaksi sosial sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu

sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama. Pelaku interaksi

menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain.

55

Jadi, dalam kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk

mempengaruhi individu lain.

2. Menurut Gillin dan Gillin (dalam Alimah, 2012), interaksi sosial merupakan

hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar orang,

antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok manusia. Interaksi

sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik. Hal ini disebabkan

dalam interaksi sosial terdapat aksi dan reaksi dari individu yang berinteraksi.

Interaksi sosial terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga

menimbulkan reaksi dari individu-individu lain.

3. Pengertian interaksi sosial menurut Bonner merupakan suatu hubungan antara

dua orang atau lebih. Dimana kelakuan suatu individu akan mempengaruhi

atau mengubah kelakuan individu lain dan sebaliknya (Saripudin, 2010: 4).

Berdasarkan tiga pengertian interaksi sosial di atas dapat disimpulkan

bahwa, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, antar

kelompok, maupun antar individu dengan kelompok manusia. Individu ataupun

kelompok yang terlibat di dalamnya memainkan perannya secara aktif. Dalam

interaksi terjadi lebih dari sekedar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Hubungan yang terjadi memberikan pengaruh signifikan terhadap pihak-pihak

yang terlibat di dalamnya.

Dalam definisi interaksi yang telah disimpulkan di atas, interaksi sosial

selalu melibatkan dua orang atau lebih. Terdapat tiga jenis interaksi sosial

(Hendra, 2009), yaitu interaksi antara individu dengan individu, antara kelompok

dengan kelompok dan antara individu dengan kelompok. Interaksi antara individu

56

dengan individu terjadi pada saat dua individu bertemu, walaupun tidak

melakukan kegiatan apa-apa. Sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila

masing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan

dalam diri masing-masing, seperti minyak wangi, bau keringat, bunyi sepatu

ketika berjalan, dan hal-hal lain yang bisa mengundang reaksi orang lain. Wujud

lain dari interaksi antara individu dengan individu yang lebih nampak jelas terjadi

pada saat berjabat tangan, saling bercakap-cakap, saling menyapa, dan lain

sebagainya.

Jenis interaksi sosial yang kedua adalah interaksi antara kelompok dengan

kelompok, interaksi jenis ini terjadi pada kelompok yang bersifat sebagai satu-

kesatuan. Kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu-kesatuan yang

berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain, contohnya pada

pertandingan antar-tim kesebelasan sepak bola. Pada pertandingan sepak bola

setiap individu bermain untuk kepentingan kesebelasannya (kelompok). Jenis

yang ketiga adalah interaksi antara individu dengan kelompok, interaksi ini

menunjukkan bahwa kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan

kelompok. Bentuk interaksi dalam suatu aktivitas berbeda-beda sesuai dengan

keadaan (Nitihardjo, 2010).

Secara teoritis, terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu terdapat

kontak sosial dan komunikasi (Syarbaini, 2009: 26). Kontak sosial merupakan

suatu usaha pendekatan baik dengan pertemuan fisik ataupun rohaniah. Kontak

pada dasarnya merupakan aksi individu atau kelompok dan mempunyai makna

bagi pelakunya yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok.

57

Kontak sosial dapat dibagi menjadi dua (Syarbaini, 2009: 26-27), yaitu

berdasarkan tingkat hubungannya dan berdasarkan sifatnya. Kontak sosial yang

berdasarkan tingkat hubungannya, dibagi lagi menjadi dua. Pertama kontak sosial

yang bersifat primer (face to face), seperti bertemu secara langsung dengan

individu atau kelompok lain. Kedua kontak sosial yang bersifat sekunder, kontak

antara individu tidak saja terjadi pada jarak yang dekat misalnya dengan

berhadapan, muka juga tidak hanya pada jarak sejauh kemampuan panca indra

manusia. Tetapi alat-alat kebudayaan manusia memungkinkan individu-individu

berkontak pada jarak yang amat jauh, misalnya hubungan yang dilakukan melalui

berbagai media seperti media komunikasi, baik perantara orang maupun alat,

seperti telepon, surat kabar, TV, radio dan lainnya.

Kontak sosial berdasarkan sifatnya, juga dibagi menjadi dua, yaitu bersifat

positif atau negatif. Kontak sosial positif merupakan hubungan sosial yang

mengarah pada suatu kerjasama. Kontak sosial yang bersifat negatif adalah

hubungan sosial yang mengarah pada pertentangan atau bahkan tidak terdapat

interaksi sosial sama sekali (Syarbaini, 2009: 28).

Syarat kedua terjadinya interaksi sosial adalah komunikasi. Komunikasi

adalah usaha penyampaian informasi kepada individu lainnya. Komunikasi

hampir sama dengan kontak, namun adanya kontak belum tentu berarti terjadi