Tätigkeitsbericht 2011

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

5 -

download

0

Transcript of Tätigkeitsbericht 2011

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.

Tätigkeitsbericht 2010 / 2011Die DGM vertritt die Interessen ihrerMitglieder – als Garant für eine kontinuierlichinhaltliche, strukturelle und personelleWeiterentwicklung des Fachgebiets derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik.

www.DGM.de

TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011

Editorial

ED

ITO

RIA

L

2009 und 2010 waren für unsere Gesellschaftüberaus ereignisreiche und – vor allem –auch erfolgreiche Jahre. Nicht zuletzt wurdenin diesem Zeitraum wichtige Reformenbeschlossen, die bereits jetzt erste Erfolge zei-gen. Trotz Weltwirtschaftskrise ist es uns sogelungen, die DGM gestärkt und für dieZukunft gut gerüstet aufzustellen.Besonders in der Nachwuchsförderung ist indiesem Rahmen viel Positives passiert. Her-

ausragend war unter anderem die vomBMBF-finanzierte Wanderausstellung „For-schungsexpedition ins Land der Materialwis-senschaft und Werkstofftechnik“, die von denMitgliedern – etwa für einen Tag der Offenen

Tür – gemietet werden kann, ansonsten aberfester Bestandteil vom Schülerlabor inBochum ist, welches jährlich von mehr als7.000 Schülerinnen und Schüler besuchtwird. Dank der exzellenten Vernetzung derDGM wird ab 2011 auch die erste Lehrerfort-bildung zu unserem Fachgebiet im Schüler -labor in Bochum vom Lehrstuhl für Didaktikder Chemie angebotenAber auch im Bereich der Öffentlichkeitsar-

beit hat die Geschäftsstelle der DGM in denletzten beiden Jahren viel erreicht: Der neueDGM-Newsletter wird dabei ebenso gutangenommen wie die MitgliedszeitschriftAEM als Online-Version und der ersten

3

Editorial

www.DGM.de

DGM-Geschäftsstelle: Senckenberganlage 1060325 FrankfurtT 069-75306 [email protected], www.dgm.de

Schülerinnen und Schüler erproben die „Expedition ins Land der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“

Internationaler Nachwuchs auf der MSE2010 in Darmstadt.

EditorialSeite 3

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit Seite 8

Fachausschüsse und Technologie transferSeite 16

Fortbildungen und NachwuchsförderungSeite 24

Beratung von Wissenschaft und WirtschaftSeite 41

Tagungen und sonstige VeranstaltungenSeite 45

Nationale und internationale VernetzungSeite 55

DGM-Gremien und DGM-GeschäftsstelleSeite 63

DGM-Jahresabschluss 2010Seite 70

Editorial

Editorial

4 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

DGM-Tätigkeitsbericht: ein Trend, den wir2011 mit einer DGM-Imagebroschüre für diebreite Öffentlichkeit, dem DGM-Studien -führer „Checkpoint Zukunft“ für Abiturien-tinnen und Abiturienten sowie einer Werk-stoff-Wikipedia als Wissensdatenbankweiterzuführen gedenken.

Zuverlässig und verständlichBei den Mitgliedern genießt die DGMohnehin bereits ein sehr hohes Maß an Zuver-lässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Anse-hen. Das zeigen die Ergebnisse der erstenOnline-Mitgliederbefragung, die vom Mar-keting-Lehrstuhl in Freiberg unabhängigdurchgeführt wurde. Hieraus lassen sich vie-le Handlungsempfehlungen für die nächstenJahre ableiten, die der DGM helfen, sich alsführende Fachgesellschaft im Zentrum derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnikin Deutschland weiter zu etablieren. Nichtzuletzt das Ansehen der DGM in der Wissen-schaft wurde als ausgezeichnet beurteilt unddie Kommunikation mit der DGM-Geschäfts-stelle als überaus positiv eingeschätzt, vorallem hinsichtlich der Verlässlichkeit undVerständlichkeit von Informationen sowieder Freundlichkeit und Höflichkeit der Mit-arbeiter: Beste Voraussetzungen also zur Wei-terentwicklung unserer Fachgesellschaft.Zur Weiterentwicklung trug auch die Breit-bandtagung „MSE2010“ an der TU Darm-stadt bei, die erstmals nach neuem Konzeptausgerichtet wurde. Mit über 300 Doktoran -

dinnen und Doktoranden aus aller Welt undinsgesamt 1.000 Besuchern (inklusive SideEvents) konnte die MSE2010 ihrem Motto„Young Researchers meet Professionals“ voll-auf gerecht werden. Die nächste MSE2012wird deshalb nach ähnlichen Vorgaben vom25. bis 27. September 2012 ebenfalls an derTU-Darmstadt durchgeführt.

Neue Mitglieder von der BasisIn diesem Zusammenhang können wir aucheine erfreuliche Zwischenbilanz der auf derMitgliederversammlung 2009 beschlossenenDGM-Basismitgliedschaft ziehen, die über550 Nicht-Mitglieder über einen in der Teil-nahmegebühr zur MSE2010 enthaltenen För-derbeitrag erhielten. Die Basismitgliedschaftläuft ein Jahr und endet danach automatisch.

Dabei erhält das Basismitglied ein dreimona-tiges Probeabo der AEM sowie Zugriff aufdie Online-Vorjahresausgabe der Zeitschrift.Die Reaktionen der Basismitglieder aus allerWelt fiel überraschend positiv aus. Bereits vorAblauf der Basismitgliedschaft wechseltenviele in die Vollmitgliedschaft. Der Vorstandbeschloss daraufhin eine Ausweitung derTestphase des Modells für weitere zwei Jahreauf alle Tagungen der DGM. Einen neuen Weg weisen auch die von derMitgliederversammlung 2010 beschlossenenDGM-Regionalforen, die die DGM durchortsgebundene Aktivitäten noch besser sicht-bar machen und so neue Mitglieder gewin-nen, bestehende Mitglieder binden und ins-besondere den Nachwuchs frühzeitigansprechen sollen. Das erste Regionalforum

Klausur der Fachausschuss- und Arbeitskreisleiter zum DGM-Tag 2010 in Darmstadt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Nachwuchskarriereworkshop von BVMatWerk und DFG im Rahmen derMSE2010 in Darmstadt.

Spezielle DGM-Fortbildungen für Doktorandinnen und Doktoranden aus Wissenschaft und Industrie.

5TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Editorial

Editorial

soll am 15. Juni 2011 in Dresden im Rahmendes DGM-Tages gegründet werden. WeitereAngebote zur Gründung von DGM-Regio-nalforen liegen bereits vor.Besonders erfreulich sind auch die Fortschrit-te bei den Fachausschüssen. Auf Vorschlagder Fachausschuss- und Arbeitskreisleiterwurde im Vorstand für die jährlich über 2.000Nicht-Mitglieder der DGM die Zahlung einesFörderbeitrags in Höhe von 50 Euro nachdem zweiten Besuch einer Sitzung ab 2011beschlossen. Dieser Förderbeitrag geht aufein Gemeinschaftskonto aller Fachausschüsseund Arbeitskreise. Über die Vergabe der Mit-tel entscheiden die Leiter im Rahmen ihrerjährlichen Klausur. Ausgenommen vom För-derbeitrag sind Doktorandinnen und Dokto-randen sowie Mitarbeiter von DGM-Mit-gliedsfirmen, eingeladene Gäste undVertreter der Förderorganisationen. Die Mit-tel sollen zielgerichtet und effizient eingesetztwerden und ausschließlich der Entwicklungder Zusammenarbeit von Wissenschaft undIndustrie bzw. der Nachwuchsförderung die-nen. Zusätzlich wurde beschlossen, dass Dokto-randinnen und Doktoranden für ihre Teilnah-me an den Sitzungen die Basismitgliedschaftder DGM für ein Jahr erhalten. Durch dieseMaßnahme versprechen sich die Leiter derFachausschüsse und Arbeitskreise und derVorstand der DGM eine gerechtere Vertei-lung anfallender Kosten: Bislang trugen circa400 DGM-Mitglieder, die regelmäßig dieFachausschüsse und Arbeitskreise der DGMbesuchen, durch ihren Mitgliedsbeitrag auchdie Kosten für die etwa 2.000 Nicht-DGM-Mitglieder. Der Mehrwert durch den Besucheiner Fachausschuss- und Arbeitskreis -sitzung ist um ein Vielfaches höher einzustu-fen und muss unserer Meinung nach auchhonoriert werden.

Im Dienst des NachwuchsesAuch im Bereich der Nachwuchsförderungkann sich die Bilanz der DGM sehen lassen.So haben wir für die BVMatWerk und dieDFG bereits im dritten Jahr den Nachwuchs-karriereworkshop mit über 340 Teilnehmernausgerichtet. Insgesamt hatten sich über 1.400Doktorandinnen und Doktoranden um einenPlatz beworben. Dies verdeutlicht den enor-men Bedarf an Informationen für die nächs -ten Karriereschritte in Wissenschaft undIndustrie, sowohl in Deutschland als auchinternational.In den letzten zwei Jahren initiierte die DGM-Geschäftsstelle zudem spezielle Fortbildun-gen für den Nachwuchs. Diese greifen The-

Nachwuchskonzept der DGM mit Nachwuchskarriereworkshop, MatWerk-Akademie und Workshop zumErfahrungsaustausch.

Rege Diskussion auf dem DGM-Strategieworkshop „Modern Metals“ am 3. März 2010 in Bonn.

Neu initiierte Tagungen der DGM im Berichtsjahr 2009/10.

Editorial

6 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

men wie Projektmanagement oder Soft-Skills,aber auch das Einwerben von Drittmittelnauf.

Erfolg braucht kluge StrategiekonzepteDurch die immer wieder neue Ausrichtungder DGM-Strategieworkshops entwickeltsich die DGM zum zentralen Ratgeber rundum unser Fachgebiet. So zielte der ersteWorkshop im Oktober 2009 zum Thema„Intelligente Werkstoffe“ auf eine Förderbe-kanntmachung vom BMBF, die tatsächlich imAugust 2010 veröffentlicht wurde. Der„Modern Metals“ überschriebene zweiteWorkshop im März 2010 hatte das for-schungspolitische Ziel, die langsam aber ste-

tig sinkende Kompetenz der Metallphysik alswissenschaftliches Fundament für dengesamten Bereich der Werkstofftechnik andeutschen Hochschulen aufzuhalten. Derdritte Workshop am 22. November 2010 inAachen sollte die Frage beantworten, wo undwie Deutschland zum Thema „Modellierungund Simulation“ positioniert ist und ob neueAnsätze bestehen, die in den nächsten Jahrenelementare Veränderungen bringen. Einhelligbetonten alle Redner aus Wissenschaft undIndustrie die Notwendigkeit einer skalen -übergreifenden Modellierung. Die Botschaft kam bei den Teilnehmerinnenund Teilnehmern, aber auch bei den anwe-senden Vertretern von VDI-TZ, PtJ und DFG

deutlich an. Einhellig wurde einmal mehrklar, wie ernst die DGM ihren Auftrag füreine kontinuierlich inhaltliche, strukturelleund personelle Weiterentwicklung des Fach-gebiets der Materialwissenschaft und Werk-stofftechnik mit dem Instrument der Strate-gieworkshops nimmt.

Erkenntnistransfer befördernNeben den Tagungen zum Austausch undDiskussion von Erkenntnissen sind aber auchdie Fortbildungen der DGM von unschätzba-rem Wert zur Entwicklung unseres Fachge-bietes. Deren Leiter leisten damit einen über-aus wichtigen Beitrag, um den Erkenntnis-und Technologietransfer zwischen Wissen-schaft und Wirtschaft zu fördern. Damit lei-stet die DGM als Fachgesellschaft einen wert-vollen Beitrag zur Sicherung derWettbewerbsfähigkeit unseresTechnologiestand ortes in Deutschland. Insge-samt hat die DGM-Geschäftsführung in denletzten zwei Jahren 15 neue Fortbildungeninitiiert, weitere sind für die nächsten Jahre inVorbereitung. Ebenfalls erfreulich ist die breite Zustim-mung der Mitgliederversammlung 2010 inDarmstadt hinsichtlich der Einrichtung einesneuen DGM-Preises, der für herausragendeLeistungen im Bereich der Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik im mittlerenLebensabschnitt verliehen werden soll.Damit kann die DGM endlich auch auf exzel-lente Leistungen in dieser Lebensphase auf-merksam machen. Erstmalig wird der Preisam 15. Juni 2011 im Rahmen des DGM-Tagesin Dresden verleihen.Aber auch die breite Zustimmung der Mit-glieder zur Umstellung auf das neue Bei-tragsmodell der DGM ist überaus erfreulich.Eigentlich war das alte Modell, welches sicham Jahresbruttoeinkommen orientierte,bereits sehr gut. Allerdings hat sich in derVergangenheit gezeigt, dass nur selten eineSteigerung des Einkommens und damit einhöher Beitrag gegenüber der Geschäftsstelleangezeigt worden ist. Seit diesem Jahr ent-scheidet nun das Alter über die Beitragshöhe.Für den Nachwuchs, Rentner, Erwerbslose,Teilzeitbeschäftigte und Technische Ange-stellte gelten allerdings besondere Tarife, sodass durch die Umstellung keine Benachteili-gung entsteht: ein gerechtes und nachvoll-ziehbares Beitragsmodell.

Skulptur „Durchbruch“ zum DGM-Preis für herausra-gende Leistungen im Bereich der Materialwissenschaftund Werkstofftechnik im mittleren Lebensabschnitt.

Der neue DGM-Vorsitzende Dr. Ulrich Hartmann (Wieland-Werke) dankt seinem Vorgänger Prof. Wolfgang Kaysserfür dessen erfolgreiche Amtszeit.

Editorial

Skulptur zur Ernennung von DGM-Regionalforen

7TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Editorial

PersonellesZum 1. Januar 2011 wurde Professor Wolf-gang Kaysser von Dr. Ulrich Hartmann alsVorsitzender abgelöst. Damit wird die guteTradition eines permanenten „Führungs-wechsels“ zwischen Wissenschaft und Wirt-schaft fortgesetzt. Professor Kaysser bleibtder DGM aber noch weitere zwei Jahre alsStellvertretender Vorstandsvorsitzendererhalten. Ebenfalls zum 31. Dezember 2010 endet dievierjährige Amtszeit von Herrn Dr. ThomasGrandke (Siemens). Herr Kaysser dankteHerrn Grandke im Namen des Vorstandesfür die offene und konstruktive Zusammen-arbeit, durch die die DGM wichtige Impulseerhalten habe. Herr Grandke seinerseits stell-te die wichtige Rolle der DGM als Netzwerkfür die Industrie heraus, von der auch erstark habe profitieren können. Er wünschteder DGM auch weiterhin gutes Gelingen. Nach sechs Jahren ist auch Dr. Frank Hein-richt (Heraeus) aus dem Vorstand der DGMausgeschieden. Professor Kaysser hob vorallem Heinrichts Leistungen in seiner Amts-zeit als Vorsitzender (2007-2008) und Stellver-tretender Vorsitzender (2009-2010) und dabeiinsbesondere seine Verdienste beim Wechselin der Geschäftsführung der DGM-Geschäftsstelle hervor. Dr. Heinricht habedurch seine sachliche, kompetente und ver-bildliche Vorgehensweise den Grundstein füreinen Neuanfang der DGM gelegt.

Zum Abschluss möchte ich Herrn Kaysserund allen Vorstandsmitgliedern für die kon-struktive Zusammenarbeit in den letztenzwei Jahren danken – und wünsche seinemNachfolger, Dr. Ulrich Hartmann, für seineAmtszeit viel Erfolg. Ich bin sicher, dass auchder nächste Tätigkeitsbericht illustrierenwird, wie stark sich die DGM im Diensteihrer Mitgliederinnen und Mitglieder und fürunser Fachgebiet hat engagieren können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine an -regende Lektüre.

Ihr

Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Dr. Thomas Grandke (Siemens) scheidet nach vier Jahren aus dem DGM-Vorstand aus.

Dr. Heinricht (Heraeus) erhielt aus den Händen von Prof. Wolfgang Kaysser einen Bildband seiner Amtszeit alsAbschiedsgeschenk.

Editorial

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

8 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Hand auf’s Herz,liebe DGM-Mit-glieder: Wannhaben Sie zumletzten Mal einNeumitglied fürunsere Gesell-schaft geworben?Ich höre Ihre Ant-worten: „Die jun-

gen Leute wollen sich heute nicht mehr lang-fristig binden.“ „Die konkurrierendenAngebote sind so zahlreich.“ „Die tauschensich in Facebook aus, aber nicht in einer fürsie altmodischen Vereinigung von Personen.“Aufgrund solcher Gedanken ist man schnellversucht, zu resignieren. Dann muss manaber auch akzeptieren, dass die Tage unsererGesellschaft gezählt sind, so wie ein Adelsge-schlecht ohne Nachkommen ausstirbt, einVolk ohne Kinder von der Erde verschwindetoder ein Gesangverein ohne neue Sängerin-nen und Sänger eines Tages verstummt.Für unsere DGM gibt es zweifellos eine bes-sere Strategie als die Resignation. Dazu ladeich Sie ein, kurz einmal darüber nachzuden-ken, in wie vielfältiger Art und Weise undwie lange schon Sie von der DGM-Mitglied-schaft profitieren. Denken Sie an Ihren Startin der DGM, denken Sie wie oft Sie persön-

lich die DGM-Brückenfunktion zwischenWissenschaft und Praxis, zwischen Univer-sität und Industrie erlebt und genutzt haben!Denken Sie an die eine oder andere beruflicheund vielleicht sogar persönliche Freund-schaft, die sich für Sie innerhalb der DGM-Familie entwickelt hat! Denken Sie auch dar-an, dass es immer wieder Momente gegebenhat, in denen Sie stolz waren, ein DGM-Mit-glied zu sein, z. B. wenn ganz junge Werk-stofftechniker oder höchst arrivierte Material-wissenschaftler von unserer Gesellschaftgeehrt wurden.Wenn Sie all dies bedenken, wird Ihr Vertrau-en in den Wert unserer Gesellschaft aufge-frischt und gestärkt. Ich fordere Sie auf undbitte Sie, aus dieser Haltung heraus auf diejungen Vertreterinnen und Vertreter derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnikin Ihrem Umfeld zuzugehen und sie zueinem intensiven Gespräch einzuladen.Erklären Sie, wie das persönliche Netzwerkder DGM (im Kontrast zu allen virtuellenNetzwerken) die langjährige Zusammenar-beit fördert, wie dadurch gegenseitiges Ver-trauen entsteht! Ich ermuntere Sie: Laden Siedie jungen Kolleginnen und Kollegen zuunseren Veranstaltungen ein, begleiten Sie siedabei und lassen Sie sie dabei den Wert despersönlichen Austauschs, des Gesprächs von

Angesicht zu Angesicht erleben! Lassen Siedie jungen Menschen hautnah erfahren, dassSie selbst stolz sind, DGM-Mitglied zu sein!Noch ein warnendes Wort an all jene, die jetztsagen: Das ist alles recht schön und gut, aberdazu haben wir ja eine Geschäftsstelle undeinen gewählten Vorstand. Diese Personenmüssen kreativ sein und jene Aktionendurchführen, die unserer Gesellschaft neueMitglieder zuführen. Wir Mitglieder habenfür die Mitgliederwerbung keine Zeit, wirmüssen uns in dem immer stärker werden-den Druck unserer Berufswelt mit unseremganzen Engagement um unsere eigenenBelange kümmern. Falls Sie, liebe Leserin, lie-ber Leser dieser Zeilen, so denken, berück-sichtigen Sie, dass Geschäftsstelle und Vor-stand für unsere potentiellen Neumitgliederweit, weit weg sind. Dagegen sind Sie, liebeMitglieder, vor Ort. Gerade durch Ihr hohesberufliches Engagement machen Sie unsereGesellschaft für die jungen Menschen persön-lich erlebbar. Mit Ihrem persönlichen Einsatzund Ihrer persönlichen Ausstrahlung werdenSie zum attraktivsten Werbeträger unsererGesellschaft. Sie sind die DGM! Wir sind dieDGM!

Winfried J. Huppmann

aus: DGM aktuell, 4/2011

Im Jahr 2010 sind 162 Persönliche Mitgliederder DGM beigetreten. Das sind mehr als dop-pelt so viele wie noch vor 2 Jahren. DasDurchschnittsalter lag bei 32 Jahren. Im Jahr2010 haben 2094 Persönliche Mitglieder ihrenMitgliedsbeitrag entrichtet. Beitragsfrei sind40 Ehrenmitglieder und 15 Verbandskolle-gen. Insgesamt kommt die DGM damit zum31.12.2010 auf 2149 Persönliche Mitglieder.Des Weiteren hat die DGM 1011 Basismitglie-der. Die Basismitgliedschaft erhalten Nicht-DGM-Mitglieder mit dem Besuch einerDGM-Tagung für ein Jahr.Es konnten in 2010 aber auch neue Firmenund Institute von den Leistungen der DGMüberzeugt werden. 9 Institute und Firmensind 2010 der DGM beigetreten. Insgesamtgehören damit 175 Firmen und Institute demDGM-Netzwerk an.Aber diese Zuwächse an Neumitgliederndürfen uns noch nicht zufrieden stimmen.Um signifikante Steigerungen bei den Neu-

mitgliedern zu erreichen, bedarf es derUnterstützung aller DGM-Mitglieder. Profes-

sor Huppmann hat die Situation in seinemEditorial sehr trefflich zusammengefasst:

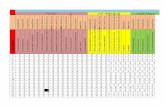

Mitgliederentwicklung 2010

Hand auf’s Herz

Neueintritte in die DGM (Stand 31.12.2010)

9TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederbetreuung und Ö

ffentlichkeitsarbeit

Vor einiger Zeiterhielt ich von derDGM einG ru ß s c h re i b e nanläßlich meiner40-jährigen Mit-g l i e d s c h a f t .Dadurch wurdemir erst wiederrichtig bewusst,

was ich ein Berufsleben lang von dieser „mei-ner“ Gesellschaft hatte und heute noch habe.Kurz vor meiner Promotion „warb“ michmein Doktorvater mit den Argumenten: Teil-nahme an den Hauptversammlungen undSpezialtagungen, Mitarbeit in Fachausschüs-sen und Arbeitskreisen; alles Foren, die dazudienen, eigene Ergebnisse zu präsentieren

und aktuelle Erkenntnisse der Fachkollegenzu erfahren und zu diskutieren. Später konn-ten im Verbund mit den Kollegen aus Wissen-schaft und Industrie erfolgreich Forschungs-anträge gestellt und bearbeitet werden sowieFort bildungsseminare durchgeführt werden.Über die Hauptversammlung und Gesell-schaftsnachrichten bekommt man einenÜberblick – manchmal vielleicht auch nureine Ahnung – über aktuelle Entwicklungenauf dem weiten Gebiet der Forschung undAnwendungen der Materialkunde.„Man war einfach in der DGM“, sie ist diewissenschaftlich-technische „Heimat“ fürInformation, Diskussion und Organisationdes eigenen Fachgebiets. Nicht zuletzt istman einem großen Kollegenkreis verbunden,in dem sich viele fachliche Kontakte zu

freundschaftlichen Beziehungen und anhal-tenden Freundschaften entwickelten. Auchjetzt im Ruhestand interessiere ich mich fürneue Entwicklungen in der Materialkundeund den Werkstoffwissenschaften und freuemich über aktuelle Meldungen und die per-sönliche Nachrichten.

DGM-Mitgliedschaft – lebenslang einGewinn. Ja, natürlich! Nutzen Sie es – auchals junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler!

Dr. Hermann Jehn

aus: DGM aktuell 05/2011

Mit der DGM durchs Berufsleben

German President Christian Wulff visits Kiel University

During his inaugural visit to Schleswig-Hol-stein German president Christian Wulff,accompanied by Minister President HarryCarstensen, came to the nanolaboratory ofthe Christian-Albrechts-Universität zu Kiel(CAU). “Schleswig-Holstein is known notonly for its tourism; it also has an excellentstate university. It provides outstandingscientific achievements, as this example innanotechnology shows.” emphasized Presi-dent Christian Wulff.

“The Christian Albrecht University in Kiel isproud to welcome President Wulff to one ofour most modern establishments, the clean-room laboratory at the Faculty of Enginee-ring. As part of the planned Cluster of Excel-lence “Materials for Life,” the CAU canpresent here an additional research focus thatdemonstrates the highly interdisciplinarynature of scientists’ work today” said univer-sity president Fouquet.

Professor Quandt presented the nanolabora-tory: “It is the experimental heart of researchon “Materials for Life”. For instance, we areworking on developing intelligent materialsfor implants and probes. One example is theproduction of stents for neural application. Aproduction process for this has been patentedat Kiel University and a spinoff is in the finalphase.”In the current round of the Federal ExcellenceInitiative the Kiel University has applied for aCluster of Excellence, “Materials for Life”.Here scientists from various disciplines suchas materials science, physics, electricalengineering and medicine are investigatingintelligent materials for the medical sector.What makes this work so special is the uni-que combination of fundamental and appliedresearch, for example for the development ofmonitoring systems to increase the mobilityand the independence of patients. The nano-laboratory and the excellence cluster, which isstill in competition, should thus strengthenthe research and promotion focus of Schles-wig-Holstein in the area of health care.

aus: DGM newsletter 04/2011

From left to right: Minister-President H. Carstensen, President of the Federal Republic of Germany C. Wulff, Prof. E. Quandt, and Dr. R. Lima de Miranda in the Kiel nanolaboratory.

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

10 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

„Leuchtturm werkstoffwissenschaftlicher Forschung“DGM begrüßt Gründung des IAM in Karlsruhe

Den Zusammenschluss von sechs Institutendes Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)zu einem Institut für Angewandte Materiali-en (IAM) ist für die DGM ein wichtigerSchritt in die richtige Richtung. Das hobDGM-Vorstandsmitglied Professor Hans-Jür-gen Christ in seinem Grußwort der DGM aufder IAM-Gründungsfeier am 18.05.2011 inKarlsruhe hervor. „Ich bin der Überzeugung, dass dadurch einLeuchtturm der werkstoffwissenschaftlichenForschung entstehen wird, der seine interna-tionale Sichtbarkeit zu einer Führungspositi-on ausbauen wird“, fasste Christ die Sicht derDGM zusammen. Keineswegs sei das neueIAM ein künstliches Konstrukt: „Alle sechsInstitute verstehen unter Werkstoff das, wasman im ersten Semester als Studierenderlernt: ein fester Stoff zur Realisierung einer

technischen Idee.“In seinem Grußwort hob Christ vor allemauch die ebenso zahlreichen wie engen Ver-bindungen zwischen den Mitgliedern desIAM und der DGM hervor. Viele Fachaus-schussleiter, aber auch Vertreter der DGM-Fachausschüsse seien am Standort angesie-delt. Auch bei den Preisen und Ehrungen, diedie DGM zu vergeben habe, seien „die IAM-Mitglieder gut dabei“.Tatsächlich hat die Zusammenarbeit zwi-schen DGM und den IAM-Mitgliedern einelange und erfolgreiche Tradition, die sichauch in koordinierten Forschungsverbündenwiderspiegelt. Christ verwies dem entspre-chend auf die seit dem Jahr 2000 DFG-geför-derten Sonderforschungsbereiche "Hochbe-anspruchte Gleit- und Funktionswerkstoffeauf Basis ingenieurkeramischer Werkstoffe“und "Entwicklung, Produktion und Qua-litätssicherung von urgeformten Mikrobau-teilen aus metallischen und keramischenWerkstoffen sowie auf das 2008 bewilligteGraduiertenkolleg "Prozessketten in der Fer-tigung: Wechselwirkung, Modellbildung undBewertung von Prozesszonen".Wie ausgezeichnet die Zusammenarbeit zwi-schen DGM und den IAM-Mitgliedern auchklimatisch funktioniert, machte Christ ineiner humorvollen und weithin beschmun-zelten Pointe seines Grußworts deutlich, inder er darauf verwies, dass rund die Hälftealler IAM-Professoren im Jahr 1962 geborenseien. „So ist 2028 eine Wiederberufungswel-le zu erwarten. Aber bis dahin ist ja noch vielZeit, die Weichen richtig zu stellen.“

Dr.-Ing. Frank O.R. FischerGeschäftsführendes Vorstandsmitglied

Karlsruher IAM-Leiter

Vier auf einen Streich - Neuer Professor imMaschinenwesen punktet bei der DFGEinstand mit vier Treffern: Die DeutscheForschungsge meinschaft (DFG) hat Prof.Christoph Leyens vom Institut für Werkstoff-wissenschaft, Fakultät Maschinenwesen derTU Dresden, gleich vier Anträge bewilligt.

Prof. Leyens ist seit Ende 2009 an der TUD.Der Wiederaufbau der Professur Werkstoff-technik erhält dadurch starke Unterstützung.Das Fördervolumen beträgt über alle vierAntragsthemen rund 1 Million Euro.Dadurch werden außerdem Stellen für dreiJungwissenschaftler und eine Reihe von stu-

dentischen Hilfskräften neu geschaffen.Im Zusammenhang mit dem von Prof. Ley-ens initiierten und koordinierten Schwer-punktprogramm 1299 „Adaptive Ober-flächen für Hochtemperaturanwendungen -Das Haut-Konzept“ (www.spp-haut.de) wer-den das Koordinatorprojekt des in der zwei-

Mitglied des DGM-Beraterkreises, Professor Christoph Leyens, punktet bei der DFG!

Prof. Dr. Hans-Jürgen Christ

11TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederbetreuung und Ö

ffentlichkeitsarbeit

ten Förderphasebefindlichen Pro-gramms sowiezwei wissen-schaftliche Projek-te über jeweils dreiJahre gefördert.Gemeinsam mitder RWTHAachen werdenMetall-Keramik-Nanolaminate auf

der Basis von MAX-Phasen Dünnschichtenerforscht, die als Schleifkontakte für Elektro-motoren oder als Erosionsschutzschichtenauf Triebwerkschaufeln Verwendung findenkönnten.Um Triebwerke geht es auch im zweiten For-schungsprojekt, bei dem in Kooperation mitdem Deutschen Zentrum für Luft- undRaumfahrt, der DECHEMA und der TU Ber-lin haifischhautähnliche Strukturen auf Tur-binenschaufeln zur Reduzierung desStrömungs widerstandes und zur Selbstreini-gung im Fokus der Forschungsarbeiten ste-

hen.Außerhalb des Schwerpunktprogramms,aber ebenfalls mit Bezug zur Entwicklunginnovativer Werkstoffsysteme, steht das vier-te Gemeinschaftsvorhaben mit dem Deut-schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt undder DECHEMA zur Erforschung von kerami-schen Wärmedämmschichten auf intermetal-lischen Titan aluminiden.Quelle: Informationsdienst Wissenschaft – IDW

aus: DGM aktuell, 5/2010

Prof.-Dr.-Ing. ChristophLeyens

Zum nunmehr dreizehnten Mal fand amInstitut für Werkstoffwissenschaft und Werk-stofftechnik der TU Chemnitz das traditionel-le Werkstofftechnische Kolloquium miteinem Grußwort vom GeschäftsführendenVorstandsmitglied der DGM, Dr.-Ing. FrankO.R. Fischer statt. Bei der werkstoffwissen-schaftlichen Tagung am 30. September und 1.Oktober 2010 wurde in über 80 wissenschaft-lichen Vorträgen und Posterbeiträgen überneueste Forschungsergebnisse, innovativeAnwendungen und prozesstechnische Ent-wicklungen berichtet. Die erfreulich hoheTeilnehmerzahl von 240 Gästen aus dem In-und Ausland bestätigt erneut die Akzeptanzdieser Tagung im steten Wissensaustauschmit anderen Fachkollegen.Zu den thematischen Schwerpunkten derdiesjährigen Tagung zählten das thermischeSpritzen, das galvanische Beschichten, dasAuftragsschweißen, das Veredeln von hoch-festen Aluminium- und Composite-Werkstof-

fen sowie spezielle Fragen der Oberflächen-behandlung von Werkstoffen.Zudem wurden aktuelle Forschungsergeb-nisse aus zwei Sonderforschungsbereichen inChemnitz und Freiberg präsentiert: a) SFB692 der TU Chemnitz "Hochfeste aluminium-basierte Leichtbauwerkstoffe für Sicherheits-bauteile" und b) SFB 799 "TRIP-Matrix Com-posite" der TU Bergakademie Freiberg. HerrProf. Bernhard Wielage und Herr Prof. Bier-mann als Sprecher der beiden SFBs betonenin diesem Zusammenhang ausdrücklich diegute wissenschaftliche Zusammenarbeit zwi-schen den beiden Universitäten. Einerseitsgeht es um die Verbesserung der Festigkeits-kennwerte von Aluminiumlegierungen undandererseits um das Design von Verbund-werkstoffen auf der Basis von Fe-ZrO2. Auchkonnten erste Ergebnisse eines Forschungs-verbundes (PAK 437) „Herstellung, Eigen-schaftsanalyse und Verschleißverhalten vontechnischen Oberflächen aus mikrostruktu-

rierten, metallischen Werkstoffen undBeschichtungen“ vorgestellt werden.Zu den weiteren Höhepunkten zähltensowohl der eindrucksvoll gestaltete Festvor-trag von Herrn J. Ramisch über das ProjektASCONA als auch die Verleihung der Preisefür die besten Tagungsbeiträge. Diese wur-den verliehen an: 1) Frau A. Yania (TUBAFreiberg), 2) Herrn Th. Lindner (TU Chem-nitz), 3) Herrn K. Kerber (LU Hannover) und4) Frau Dr. Kieselstein (Kieselstein GmbHChemnitz).Die wissenschaftlichen Beiträge wurden ineinem referierten Tagungsband zusammen-gefasst (www.wtk.tu-chemnitz.de).Das Institut für Werkstoffwissenschaft undWerkstofftechnik lädt am 22. und 23. Novem-ber 2010 wieder nach Chemnitz zum jährlichstattfindenden Weiterbildungskurs "Elektro-chemische Schichten - Herstellung und Cha-rakterisierung" ein. Interessenten aus derIndustrie, beruflichen Ausbildungsstättenund Forschungseinrichtungen wird mit demzweitätigen Fortbildungsprogramm ein theo-retischer und praktischer Einblick in elektro-chemische Prozesse und Verfahren sowie inWerkstoff- und Oberflächencharakterisie-rungsmethoden gegeben. Informationen zurAnmeldung und dem Kursprogramm erhal-ten Sie unter www.elch.tu-chemnitz.de. Wirfreuen uns auf Ihr Kommen.

Chemnitz, 25. Oktober 2010 Prof. B. Wielage / Prof. T. Lampke / Dipl.-Ing. D. Meyer

aus: DGM aktuell 10/2010

13. Werkstofftechnisches Kolloquium der TU Chemnitzam 30. September und 01. Oktober 2010 in Chemnitz

Strahlende Gesichter über die guten Ergebnisse aus den SFBs (v.l.n.r. Prof. Thomas Lampke, Prof. Horst Biermann,Prof. Bernhard Wielage, Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer)

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

12 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Die DGM-Preisträger 2010Heyn-Denkmünze 2010 Prof. Dr. Robert SingerTammann-Gedenkmünze 2010keine Verleihung Masing-Gedächtnispreis 2009Dr. –Ing. Karsten Durst

Georg-Sachs-Preis 2009 Dr. Jens Freudenberger

Werner-Köster-Preis 2009Dr.-Ing. Alexandra Hatton (geb. Velichko)Prof. Dr.-Ing. Frank Mücklich

Roland-Mitsche-Preis 2010Dr. Marianne KurzDGM-Nachwuchspreis 2010Dr. Ing. Michael Bäurer, Karlsruhe Dipl.-Ing. Manja Krüger, MagdeburgDr. Robert Maaß, Zürich

Die Deutsche Gesellschaft für Materialkundeverleiht Herrn Univ.-Professor Dr. rer. nat. Dr.h. c. Günter Gottstein die Ehrenmitgliedschaftin Würdigung seiner bahnbrechenden experi-mentellen und theoretischen Arbeiten zurKorngrenzenkinetik und Gefügeentwicklung.In der DGM widmete sich Herr Gottstein vieleJahre auch als Vorstand der Weiterentwicklungder Gesellschaft sowie der bundesweiten Ver-einheitlichung des Faches Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik. Insbesondere dieFörderung des Nachwuchses in der DGM undin der Materialwissenschaft liegt ihm am Her-zen.

Günter Gottstein hat seine Laufbahn an der THAachen mit einem Physikstudium begonnenund blieb in Aachen bis zu seiner Habilitation1979. Daraufhin folgte ein mehrjähriger For-schungsaufenthalt in den USA, wo er zumSchluss die Position eines Full Professors ander Michigan State University inne hatte. Vondort folgte er 1989 dem Ruf zur Nachfolge sei-nes früheren Mentors, Prof. Lücke. Seitdem istGünter Gottstein erfolgreich in Aachen tätig.In der Materialwissenschaft gelten die Interes-sen von Günter Gottstein insbesondere demZusammenhang zwischen Gefüge und Eigen-schaften, also einem klassischen Gebiet derMaterialwissenschaft. Sein Ziel war es hierbei,basierend auf grundlegenden Experimenten zueinem quantitativen Verständnis der Gefüge-entwicklung zu kommen. Durch den rechtzeitigen Aufbau einer Gruppe,die moderne materialwissenschaftliche Vorstel-lungen in Algorithmen für die Computersimu-lation umsetzte, gelang es der Gruppe umHerrn Gottstein, Gefüge und Eigenschaften imModell so zu verknüpfen, dass man in die Lageversetzt wurde, Werkstoffe und ihre Eigen-schaften gezielt zu optimieren bis hin zur indu-striellen Anwendung. Diese Vision hatte Herr Gottstein schon bei derEinrichtung der Gruppe und er hat sie bis heu-te konsequent weiterentwickelt. Dies führte zu

zwei Sonderfor-schungsbereichen,die die Computer-simulation zumInhalt hatten.Einer davon "Inte-gral MaterialModelling, SFB370" wurde vonihm gegründetund erfolgreichgegen viele Zwei-

fel, ob man Eigenschaften von Werkstoffen imComputer simulieren kann, über zwölf Jahredurchgeführt. Der zweite "Stahl - ab initio, SFB761", bei dem die Gruppe von Herrn Gottsteinund die Gruppen ehemaliger Schüler tragendeMitglieder sind, beschäftigt sich mit der Frage,ob man nicht heute quantenmechanische Methoden zum Verständ-nis und zur Weiterentwicklung neuer Werk-stoffe heranziehen kann. Gerade dieses Themazeigt besonders deutlich die treibende Kraft inder Forschung von Günter Gottstein, sorgfälti-ge manchmal auch schwierige und zeitaufwen-dige Experimente durchzuführen, die es erlau-ben, quantitative Schlüsse zu ziehen. Diesedann zu modellieren bis hin zur Quantenme-chanik, um Gleichgewichte und Diffusionspro-zesse besser zu verstehen. Dabei bleibt er nicht stehen, als gelungene Per-sonalunion zwischen Physiker und Ingenieurmöchte er seine Erkenntnisse in die Anwen-dung übertragen, um der Gesellschaft denMehrwert der Forschung zu verdeutlichen.Sein Institut beschäftigt sich mit einer Reihevon Forschungsthemen, seine besondere Liebegalt immer den Korngrenzen. In eleganten Ver-suchen an Bikristallen mit wohlüberlegtenGeometrien (Bikristalle in Form eines Kuchen-stücks, um eine definierte geometriebedingtetreibende Kraft zu erhalten) oder in in-situExperimenten im Temperaturgradienten unter-suchte er die Bewegung der Korngrenze alsFunktion der Orientierung, des Grenzflächen-

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Günter GottsteinRWTH Aachen

typs und der Segregation. Hierbei konnte erzusammen mit seinen Doktoranden zeigen,welche Rolle innere Spannungen bei der Bewe-gung von Korngrenzen spielen. Auch im aktu-ellen Gebiet der nanokristallinen und ultrafein-körnigen Werkstoffen galt sein Interesse derStabilität des Gefüges. In intelligenten Experi-menten konnte er zeigen, dass mit abnehmen-der Korngröße die Bewegung der Tripelliniendas Kornwachstum bestimmt. Diesen Über-gang des Wachstumsverhalten konnte er dannin einem sehr schönen Modell quantitativbeschreiben. Solche interessanten und einmali-gen Experimente bleiben nicht ohne Folgen, sodass Günter Gottstein neben anderen Ehrun-gen 1982 den Masing-Preis, 2003 die Heyn-Denkmünze und 2005 den Werner Köster Preiserhielt.Aber auch als Organisator von Forschung warGünter Gottstein sehr aktiv, wobei ihm insbe-sondere die gute Ausbildung und die Chancendes heimatlichen Nachwuchses am Herzen lie-gen. Hier engagierte er sich in vielen Gesell-schaften und an der Universität. Er übernahmsogar den Vorsitz der DGM von 2005 bis 2006und diente als Dekan von 1996-1998 an derFakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Geo-wissenschaften. Eines seiner Ziele war, dass dieWerkstoffwissenschaft in Deutschland alsFachgebiet sichtbar wird. Deshalb engagierte ersich sehr für die Einführung eines einheitlichenNamens an allen Universitäten was schließlichzur Bezeichnung "Materialwissenschaft undWerkstofftechnik" führte.Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft anGünter Gottstein, der sowohl als Wissenschaft-ler als auch als aktives Mitglied bis hin zumVorsitz der DGM viel für die DGM und dieWerkstoffwissenschaft getan hat, ist deshalbnur die logische Konsequenz einer erfolgrei-chen Karriere.

Horst Vehoff, Saarbrücken

DGM-Ehrenmitgliedschaft 2010

13TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederbetreuung und Ö

ffentlichkeitsarbeit

Die Deutsche Gesellschaft für Materialkundeverleiht Herrn Professor Dr. phil., Dr. techn.mult. Hellmut Fischmeister die Ehrenmitglied-schaft in Würdigung seiner außerordentlichenVerdienste um die Materialwissenschaft alsWissenschaftler, Institutsleiter, und Wissen-schaftsmanager. Sein wissenschaftliches Wir-ken steht für die erfolgreiche Verbindung vongrundlegender und angewandter Forschungan modernen Werkstoffen; seine inspirierendePersönlichkeit hat eine Vielzahl junger Kolle-gen – in mehreren europäischen Ländern - aufihrem Berufsweg beflügelt. Als Gründungsdi-rektor eines Max-Planck-Instituts in Halle/Saa-le hat er sich außerdem maßgebend für denwissenschaftlichen Aufbau Ost engagiert.

Professor Hellmut Fischmeister (Jahrgang1927) ist einer der herausragenden Werkstoff-wissenschaftler, die das interdisziplinäreGebiet auf europäischer und internationalerEbene, wissenschaftlich wie wissenschaftspoli-tisch, vertreten und vorangetrieben haben. SeinWerdegang führt ihn in mehrere europäischeLänder, in denen er nachhaltig seine Spurenhinterlässt. Nach der Promotion in Physikali-scher Chemie an der Universität Graz im Jahr1951 wird er Forschungsassistent an der Uni-versität Uppsala (Schweden), dann in FolgeLeiter der Entwicklungsabteilung bei der LMEricson Telefongesellschaft in Stockholm undLeiter des neu gegründeten Laboratoriums fürPulvermetallurgie bei Jernkontoret, dem Inter-essenverband der schwedischen Stahlindustriein Stockholm. 1961 wird er zum Forschungsdi-rektor des Edelstahlwerks der Firma StoraKopparberg in Söderfors bestellt. Im Jahr 1965folgt er einem Ruf als Ordinarius und Vorstanddes neu gegründeten Instituts für Konstrukti-onswerkstoffe an die Chalmers TechnischeHochschule in Göteborg. 1975 wird er zumOrdinarius und Vorstand des Instituts fürMetallkunde und Werkstoffprüfung an dieMontanuniversität Leoben berufen. Schließlicherreicht ihn 1981 das Angebot der Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied undDirektor des Instituts für Werkstoffwissen-schaft am Max-Planck-Institut für Metallfor-schung in Stuttgart zu werden. Im Jahr 1993wird er zum Honorarprofessor an der TU Grazbestellt, später bekleidet er dieselbe Funktionan der TU Graz und an der MontanuniversitätLeoben. 1995 wird er aus dem MPI für Metall-forschung emeritiert.Hellmut Fischmeister war in seiner aktivenZeit Pionier auf zahlreichen zukunftsweisen-den Gebieten der Werkstoffwissenschaft. Früherkannte er, dass die „Nahtstelle“ – er selbstvermeidet den irreführenden Begriff „Schnitt-stelle“ - zwischen Grundlagen und Anwen-dung ein intellektuell höchst anspruchsvollesArbeitsgebiet abgibt. „Die komplexen Werk-stoffe der Technik sind zu einer Herausforde-

rung für dieGrundlagenfor-schung gewor-den“, so drückte erseine Überzeu-gung einst ineinem Interviewaus. Zuallererst istdabei die Pulver-metallurgie zunennen; er gehörtzu den herausra-

genden Wissenschaftlern weltweit, die sicherfolgreich um die Fundierung dieses technolo-gisch höchst anspruchsvollen Gebiets verdientgemacht haben. Beispiele sind die Mechanis-men des Schmiedens, des Sinterns und dermechanischen Verdichtung von Metallpulvern,die alle wesentlich die Eigenschaften des Pro-dukts bestimmen, aber bis dahin meist empi-risch optimiert wurden. Diese Arbeiten warenvon großem Interesse für die Plansee AG inReutte, mit der er viele Jahre eng verbundenwar. Darüber hinaus befasste er sich in Schwe-den mit der Mechanik von Mehrphasenwerk-stoffen, der Oberflächenanalytik und der quan-titativen Gefügecharakterisierung. In seinerLeobener Zeit widmete sich Hellmut Fischmei-ster u.a. den Mechanismen der Erstarrung, dieer mit Mitarbeitern sowohl unter terrestrischenals auch unter Weltraumbedingungen erforsch-te; daraus konnten wesentliche Erkenntnissefür die Optimierung von Hochleistungslegie-rungen gewonnen werden. Außerdem fallen indiese Zeit aufsehenerregende Arbeiten über dieAusscheidungskinetik in Schnellarbeitsstählen.Auch in Stuttgart konnte er trotz großer admi-nistrativer Belastung international herausra-gende, inzwischen hoch zitierte Arbeiten veröf-fentlichen. Besonders hervorzuheben ist diemit Mitarbeitern umgesetzte Idee, Rissausbrei-tung in kubisch-raumzentrierten Metallen mit-hilfe von Computersimulationen zu untersu-chen; er war maßgeblich an der Realisierungeiner Methode beteiligt, die es erlaubte, die ato-mistische Simulation der Rissspitze mit einemFinite-Element-Modell für das Fernfeld zukombinieren. Diese Arbeit, 1991 in Philosophi-cal Magazine publiziert, ist richtungsweisendund zählt heute zu den Klassikern der Werk-stoffsimulation; sie hat eine Vielzahl weiter-führender Arbeiten in verschiedensten Laborsu.a. der Fraunhofer-Gesellschaft inspiriert.Weitere fruchtbare Arbeitsgebiete von HellmutFischmeister betreffen Korrosions- und Oxida-tionsschutzschichten, Mechanik zweiphasigerMaterialien, Elektronenspektroskopie, Zähig-keit und Bruchverhalten, Verbundwerkstoffe,hochauflösende Elektronenmikroskopie undinnere Grenzflächen von Materialien.Durch sein persönliches Beispiel und Vorbildhat Hellmut Fischmeister sein Wissenschafts-gebiet wesentlich gestaltet und geprägt. Das

Prof. Dr. phil., Dr. techn. mult. Hellmut FischmeisterGraz, Österreich

vertrauensvolle Heranführen neuer Forscher-generationen an die Wissenschaft war ihmdabei stets ein Herzensanliegen. Der Erfolg sei-ner Tätigkeit zeigt sich daher auch darin, dassviele seiner ehemaligen Schüler und Mitarbei-ter heute Professorenstellen an Universitäten,leitende Stellen in der außeruniversitären For-schung, sowie führende Industriepositioneneinnehmen. Sein konstruktiver Rat war in Bera-tungsgremien zahlreicher Forschungsorganisa-tionen gefragt und hatte wesentlichen Anteil ander Gestaltung der Förderprogramme derdeutschen Bundesregierung und der Europäi-schen Kommission. Seiner großen Erfahrungund seinem unermüdlichen Einsatz verdanktdas MPI für Metallforschung die erfolgreicheNeuorientierung in einer schwierigen Phase,aus der es als eine der führenden und meistzi-tierten Institutionen der Materialforschunghervorging. Hervorzuheben ist insbesondereauch sein außergewöhnliches Engagement inHalle/Saale bei der Überführung des ehemali-gen Instituts für Elektronenmikroskopie derAkademie der Wissenschaften der DDR in einMax-Planck-Institut, dessen Gründungsdirek-tor er einige Jahre war. Diese Aufgabe fordertenicht nur den Wissenschaftler, sondern vorallem sein auf großer Menschenkenntnis und –achtung beruhendes Urteilsvermögen. Dassdas heutige Max-Planck-Institut für Mikro-strukturphysik zu den führenden Institutionenauf seinem Gebiet gehört, ist in nicht geringemMaße seiner anfänglichen Aufbauarbeit zuzu-schreiben. Seit seiner Emeritierung hat sichHerr Fischmeister von der Welt der Wissen-schaft keinesfalls zurückgezogen: Er hat sichseither vor allem in seiner Heimat Österreich inwissenschaftspolitischen Zusammenhängenverdient gemacht. Er war von 1995 bis 2003Mitglied des Österreichischen Universitäten-kuratoriums und von 2003 bis 2009 Mitglieddes Österreichischen Wissenschaftsrats. In bei-den Funktionen wirkte er wesentlich an zentra-len Empfehlungen, insbesondere zur Entwick-lung der Naturwissenschaften in denösterreichischen Universitäten und außeruni-versitären Forschungseinrichtungen, mit.Bereits 1997 wurde ihm das Deutsche Bundes-verdienstkreuz 1. Kl. Verliehen; im Juni 2010zeichnet ihn seine Heimat mit dem Österreichi-schen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst1. Kl. aus. Der DGM stellte Herr Fischmeisterseinen Rat als Vorstandsmitglied, als Vorsitzen-der des Beraterkreises und als Sprecher desFachausschusses Materialien der Mikroelektro-nik zur Verfügung.Von seinen zahlreichen Auszeichnungen seieneinige beispielhaft erwähnt: Ritterkreuz desKöniglichen Schwedischen Nordsternordens,Fellow of the American Society for Metals,Ehrenmitglied der Société Francaise de Métall-urgie et de Matériaux, Auswärtiges Mitgliedder Schwedischen Akademie der Ingenieur-

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

14 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Die DGM gedenkt der verstorbenen Mitglieder

Prof. Dr.-Ing. Hans Ahlborn, HamburgDr. rer. nat. Franz Braumann, WolfenbüttelProf. Dr. Günter Dlubek, LieskauDr.-Ing. Knut Escher, Völklingen

Dr.-Ing. Ulrich Feldmann, WolfenbüttelProf. Dr. Hans Jürgen Grabke, DüsseldorfProf. Dr.-Ing. Peter Klimanek, FreibergHeidemarie Knoblich, Wien, Österreich

Dipl.-Ing. Jürgen Lange, BochumDr. Jürgen Paul, WetzlarProf. Dr. Roger Thull, WürzburgHeinrich Winkelmann, Ahlen

Jubilare (Juni 2010 - Juni 2011)

50 Jahre persönliche DGM-Mitgliedschaft

Dr.-Ing. Peter C. Borbe, GarbsenDr. Wolfgang Dürrschnabel, BellenbergDr. Peter Fischer, AlbstadtDr. Hermann R. Franz, HamburgProf. Dr. Manfred von Heimendahl, GrassauProf. Dr. Günther Heimke, AlbstadtDr. Hans Hillmann, DarmstadtProf. Dr. Friedrich Klein Aalen

Dipl.-Ing. Gerhard Köhlert, Bad KrozingenDr. Hans Leo Lukas, WaldenbuchDr. Wilhelm Normann, KoblenzProf. Dr. Günter Petzow, StuttgartDr.-Ing. Horst Alfried Schulze, DürenProf. Dr.Ferdinand Stangler, Mödling,ÖsterreichDr.-Ing. Franz Strier, Schwerte

Prof. Dr. Hans Warlimont, FreigerichtDr. Jörg Wegst, HemmingenDr.-Ing. Günter Wirth, RoesrathDr.-Ing. Günther Ogiermann, Rodenbach

40 Jahre persönliche DGM-Mitgliedschaft

Josef Adels, DürenDr.-Ing. Herbert Haas, Gelnhausen

Dr.-Ing. Dieter Sauer, MeinerzhagenDr.-Ing. Manfred Schrader, Tübingen

Prof. Dr.-Ing. Hans Maria Tensi, RiemerlingDr.-Ing. Horst Wittig, Pilsach

25 Jahre persönliche DGM-Mitgliedschaft

Dipl.-Ing. Peter Baumgart, NeuenradeDr.-Ing. Manfred Bayerlein, MünchenProf. Dr.-Ing. Hans Berns, BochumDr. Ulrich Bischofberger, StuttgartDipl.-Ing. Peter Daamen, Bad Berleburg Dr. Petra Donner, BochumDr.-Ing. Werner Droste, BonnProf. Dr.-Ing. Jürgen Eckert, DresdenDr. Bernd Grieb, TübingenProf. Dr. Joachim Hammer, RegensburgProf. Dr.-Ing. Dierk Hartmann, KemptenProf. Dr.-Ing. Manfred Heiser, WolfenbüttelDr. Hans Rainer Hilzinger, Langenselbold

Dr. Rune Hoel, Oslo, NorwegenDr. Michael Hörmann, RatingenDr. Wolfgang Hoffelner, Villigen, CHDr.-Ing. Bruno Kaiser, DarmstadtDipl.-Ing. Hermine Ketteler, BottropDr.-Ing. Manfred Koschlig, BurghausenDr. Helmut Krauth, HanauDipl.-Ing. Willi Meiers, Hanau-WolfgangDipl.-Ing. Roland Müller, Reichshof-HespertDr. Jürgen Neuhaus, GarchingDr.-Ing. Ludger Ohm, Olpe-FriedrichsthalDr.-Ing. Dirk Ponge, DüsseldorfDr.-Ing. Wiebke Sanders, Düsseldorf

Dipl.-Ing. Katharina Scheler, Remseck-PattonvilleProf. Dr. Siegfried Schmauder, StuttgartDr.-Ing. Jens Schröder, Mülheim/RuhrDr. Bernd Schuhmacher, DortmundProf. Dr.-Ing. Karl Schulte, HamburgDipl.-Ing. Gerhard Stäbler, HerrenbergDr. Alfred Umgeher, Marktl, ÖsterreichProf. Dr. Knut Urban, JülichProf. Dr. Alexander Wanner, KarlsruheDr. Joachim Wecker, ErlangenProf. Dr. Gerhard K. Wolf, Heidelberg

wissenschaften, Wirkliches Mitglied der Öster-reichischen Akademie der Wissenschaften, Mit-glied der Academia Europaea (London) undder Acad. Scientiarum et Artium Europaea

(Salzburg), Sir Charles Hatchett Award, Plan-see Plakette der Plansee AG, Roland MitschePreis, Emil Heyn Denkmünze, und die Ehren-doktorate der Könglichen Technischen Hoch-

schule Stockholm, der Technischen UniversitätGraz und der Montanuniversität Leoben.

Eduard Arzt, Saarbrücken

15TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederbetreuung und Ö

ffentlichkeitsarbeit

Das neue Online-Portal der DGM bietet absofort den kostenfreien Zugriff auf alle Aus-gaben der DGM-aktuell und des DGM-news-letters. Darüber hinaus besteht für DGM-Mit-

glieder die Möglichkeit, sich mit ihrer DGM-Mitgliedsnummer (121912) und IhremGeburtsdatum auf die Online-Ausgaben derFachzeitschrift Advanced Engineering Mate-

rials (AEM) zuzugreifen. Einzelne Artikelkönnen mit Bookmarks versehen und ausge-druckt werden, und mit einem Knopfdruckspeichern Sie eine gesamte Ausgabe als PDFfür Ihr persönliches Archiv auf Ihrer Festplat-te ab.

Sie finden die einzelnen Bereiche des Online-Portals unter folgenden Adressen:

DGM-aktuell: http://dgm.de/dgm-info/dgm-aktuell (kostenfrei)DGM-newsletter:http://dgm.de/dgm-info/newsletter(kostenfrei)AEM:http://dgm.de/dgm-info/aem(kostenfrei für DGM-Mitglieder)

aus DGM-newsletter 05/2010

Das neue Online-Portal der DGM:DGM-aktuell, Advanced Engineering Materials (AEM) und DGM-newsletter ab sofort auf Knopfdruck

Neuer DGM-Preis ab 2011

Auf der Mitgliederversammlung 2010 inDarmstadt wurde über die Einrichtung einesneuen DGM-Preises, der für herausragendeLeistungen im Bereich der Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik im mittlerenLebensabschnitt verliehen werden soll, ent-schieden. Damit kann die DGM auch aufexzellente Leistungen in dieser Lebensphaseaufmerksam machen. Erstmalig wird derPreis am 15. Juni 2011 im Rahmen des DGM-Tages in Dresden verleihen.

Skulptur „Durchbruch“ zum DGM-Preis für herausragende Leistungen im Bereichder Materialwissenschaft und Werkstofftechnik im mittleren Lebensabschnitt.

16 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fachausschüsse und Technologietransfer

Fachausschüsse und Technologietransfer

Wir führen die Menschen zusammen undbieten für Begegnungen den passenden Rah-men. Wir überblicken die unterschiedlichenDisziplinen und Kulturen und bauenBrücken, um Menschen privat und beruflichzu vernetzen. Darin sehen wir als DGM-Geschäftsstelle unseren Auftrag. Neben den

Tagungen und Fortbildungen spielen dabeidie über 84 Fachausschüsse und Arbeitskrei-se der DGM eine herausragende Rolle. ProJahr kommen zu den Sitzungen mehr als 2000Experten aus Wissenschaft und Industrie.Nicht zuletzt trifft sich hier auch der Nach-wuchs zum Austausch mit den etablierten

Kollegen. Neben dem Erkenntnistransfer ausder Grundlagenforschung in die Anwendungist das Netzwerk der Fachausschüsse undArbeitskreise der DGM für die Karriere vonüberragender Bedeutung.

Fachausschüsse und Technologietransfer

Liebe Mitglieder und Freunde der DGM,

die Fachausschüsse und Arbeitskreise derDGM bilden seit vielen Jahren das Rückgratder DGM. Derzeit gibt es mehr als 60 Arbeits-kreise, die in 24 Fachausschüssen organisiert

sind. Darüber hin-aus ist die DGMmaßgeblich an zahl-reichen Gemein-schaftsausschüssenmit anderen Fachge-sellschaften beteiligt.An den regelmäßigstattfindenden Fach-ausschuss- und

Arbeitskreissitzungen nehmen mehr als 2000Materialwissenschaftler und Werkstofftech-niker teil, um sich über neuste Entwicklun-gen und Trends in ihrem Fachgebiet auszu-tauschen. Bisher gibt es allerdings nur einegeringe Wechselwirkung zwischen den ein-zelnen Fachausschüssen. Um diesem Defizitentgegenzuwirken, fand beim DGM-Tag inSaarbrücken erstmals eine Klausursitzungder Fachausschuss- und Arbeitskreis leiterstatt. Zusätzlich wählten die Fach ausschuss-

und Arbeitskreisleiter einen Sprecher undStellvertretenden Sprecher, der die Anliegender Fachausschüsse im DGM-Vorstand ver-tritt.Zur aktiven Unterstützung der Vernetzungder Fachausschüsse sollen diese neu organi-siert werden. Die Einteilung kann entspre-chend der fachlichen Ausrichtung in (i) mate-rialorientierte, (ii) prozesstechnikorientierte,(iii) erkenntnisorientierte und (iv) anwen-dungsorientierte Fachausschüsse erfolgen.Materialorientierte Fachausschüsse sind bei-spielsweise Magnesium, Titan oder Polymer-werkstoffe, während prozesstechnik -orientierte Fachausschüsse sich mitFormgebungsverfahren wie Strangpressen,Stranggießen, Ziehen oder Walzen beschäfti-gen. Die erkenntnisorientierten Fachaus-schüsse behandeln eher grundlagenwissen-schaftliche Themen, wie die Simulation, dieThermodynamik, Kinetik und Konstitutionvon Werkstoffen oder beispielsweise dasWerkstoffverhalten unter mechanischerBeanspruchung. Darüber hinaus gibt es Fach-ausschüsse bei denen bestimmte Anwendun-gen das verbindende Element darstellen, wiebeispielsweise Materialien für elektronische

Anwendungen oder die Hochtemperatur-Sensorik. Die Neuorganisation der Fachaus-schüsse erleichtert auch die Identifikationvon relevanten Bereichen der Materialwis-senschaft und Werkstofftechnik in denen dieDGM bisher noch nicht aktiv ist. Daraus kön-nen dann Handlungsempfehlungen zur Ein-richtung neuer Arbeitskreise abgeleitet wer-den. Um künftig größere Synergieeffekte zwi-schen den einzelnen Fachausschüssen zuerzielen, werden gemeinsame Fachaus -schusssitzungen zwischen den einzelnenThemenfeldern angestrebt. Bei der nächstenKlausursitzung im Rahmen des DGM-Tagesin Dresden (14.06.2011) soll zunächst disku-tiert werden, wie ein Fachausschuss dasgenerierte Wissen und die Methoden dererkenntnis orientierten Fachausschüsse nut-zen kann. Wo besteht beispielsweise einBedarf für Simulationen oder welchen Bei-trag können thermodynamische Rechnungenbei der Legierungsentwicklung leisten? Wasgibt es für neue materialographische Metho-den, die zu einem besseren Verständnis derGefüge-Eigenschaftskorrelation führen?Andererseits sollen material- und prozess-

Bericht aus den Fachauschüssen der DGM

Klausur der Fachausschuss- und Arbeitskreisleiter zum DGM-Tag 2010 in Darmstadt.

17TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fachausschüsse und Technologietransfer

Fachausschüsse und Technologietransfer

technikorientierte Fachausschüsse denBedarf an neuen Methoden und Technikendefinieren.

Die Neuorganisation der Fachausschüssedient auch zur übersichtlichen Außendarstel-lung der vielfältigen Aktivitäten der DGM.

So soll gezeigt werden, in welchem Bezug dieAktivitäten der einzelnen Fachausschüsse zugesellschaftlich relevanten Themenstellun-gen, wie Energie, Mobilität, Gesundheit,Information- und Kommunikation, oderUmwelt, Rohstoffe und Recycling stehen.Interessenten aus Wirtschaft, Wissenschaftund Politik sollen damit einen schnellenÜberblick über das DGM Kompetenzportfo-lio und die entsprechenden Ansprechpartnererhalten.

Ihr Michael J. Hoffmann

Sprecher der Fachausschüsse

Prof. Hoffmann (Sprecher der FA) und Prof. Hirsch (Stellv. Sprecher der FA)

18 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fachausschüsse und Technologietransfer

Fachausschüsse und Technologietransfer

Liebe Leserin, lieber Leser,

eigentlich ist es ja allen klar: In Zeiten, woFlugzeuge immer größer und leichter, Autosimmer sicherer und sparsamer oder Handys

immer kleiner undfunkt ionsre i cherwerden, sind neueMaterialien undWerkstoffe wichtigerdenn je. Der Erfolgder deutschen Indu-strie – und der Wohl-stand der ganzenGesellschaft – hängtim zunehmenden

Maße von der innovativen Forschung in die-sen Bereichen ab.Warum aber gehen so viele hoch spannendeErgebnisse aus den Laboren der ingenieur-wissenschaftlichen Universitätsinstitute inFachzeitschriften und Publikationen unter,die kein Techniker liest? Weshalb sind Wis-senschaftlerinnen und Wissenschaftler eben-so wie Unternehmerinnen und Unternehmersowie Ingenieurinnen und Ingenieure aufihren jeweiligen Kongressen unter sich? Warum also gibt es keinen Screening-Prozess,der die Grundlagenforschung an Hochschu-len und außeruniversitären Einrichtungensystematisch auf wirtschaftlich verwertbareErkenntnisse hin untersucht? Und: Warumexistiert keine Schnittstelle zwischen Indus -

trie und Wissenschaft, die in beide Richtun-gen relevante Aufgaben formuliert und imSinn eines beidseitigen Erkenntnistransferseffektive Lösungen findet, oder eine Innova-tion bis zu ihrer Patentierung und Massen-produktion begleitet?Während meiner Tätigkeit als Programm -direktor für Materialwissenschaft und Werk-stofftechnik bei der Deutschen Forschungs-gemeinschaft (DFG) habe ich mir dieseFragen über Jahre immer wieder gestellt,ohne eine befriedigende Antwort darauf zuerhalten. Als Geschäftsführer der DeutschenGesellschaft für Materialkunde kann ich michjetzt zumindest über die Fortbildungen derDGM freuen, deren Hauptaufgabe ja darinbesteht, den geeigneten Rahmen zur Vernet-zung der Community bereitzustellen undTechniker mit Unterstützung der Hochschu-len mit den neuesten Erkenntnissen derGrundlagenforschung vertraut zu machen.Nicht weniger wichtig sind hierbei auch diezahlreichen Fachausschüsse und Arbeitskrei-se der DGM, in denen sich nicht nur Expertenaus Wissenschaft und Industrie austauschenkönnen, sondern auch der Nachwuchs „lau-fen“ und Prioritäten setzen lernt. Aber reichtdas wirklich aus? Oder gibt es Möglichkeiten,den Erkenntnistransfer noch weiter zubeschleunigen und voranzutreiben?Um diese Fragen zu klären, entstand imGespräch mit Kolleginnen und Kollegen desProjektträgers in Jülich die Idee eines

Forschungsprojektes, das die komplexenBeziehungen, Erfolgsfaktoren aber auch Hin-dernisse des Erkenntnis- und Technologie-transfers im Bereich Material- und Werkstoff-technik explorativ untersucht. Dasvorliegende Buch dokumentiert diese Ergeb-nisse. Neben spannenden Einblicken in dieRealität des Erkenntnistransfers liefern dieAutoren auch die Idee eines „Technology-Translators“, der als eine Art Dolmetscherzwischen den Welten der wissenschaftlichenErgebnisse und der industriellen Anwen-dung fungiert: ein Pate, der beide Sprachenspricht, Synergien erkennt und zum Nutzenaller fruchtbar macht. Wie dies vonstattengehen könnte, wird in der Ausgabe „Techno-logie- und Erkenntnistransfer aus der Wis-senschaft in die Industrie - Eine explorativeUntersuchung in der deutschen Material-und Werkstoffforschung“ der SchriftenreiheProjektträger Jülich erläutert, die sie sich alsPDF herunterladen können:

http://www.dgm.de/dgm-info/ newsletter/2010/10/images/PTJ_Schriftenreihe_01.pdf

Dr.-Ing Frank O. R. Fischer Geschäftsführendes Vorstandsmitglied derDeutschen Gesellschaft für Materialkunde

aus: DGM aktuell 10/2010

Technologie- und Erkenntnistransfer aus der Wissenschaft in die Industrie - Eine explorative Untersuchung in der deutschen Material- und Werkstoff forschung

Dr.-Ing. Frank O.R.Fischer

Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnissein anwenderbezogene Technologien stelltWissenschaft und Praxis gleichermaßen vorgroße Herausforderungen. Wie gelingt esHochschulen, Forschungsergebnisse in indu-strielle Technologien zu transferieren? Wel-che Voraussetzungen müssen Hochschulenauf der einen Seite und Unternehmen auf deranderen Seite für einen erfolgreichen Transfer

erfüllen? Diese und andere Fragen werdenim Rahmen eines Forschungsprojekts amLehrstuhl für Marketing und InternationalenHandel der TU Bergakademie Freiberg unter-sucht.Gegenstand des Projekts ist die Erforschungvon Technologie-Transfers im Bereich derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik.Technologie-Transfers beziehen sich auf Pro-zesse, durch die Informationen und Erkennt-nisse, aber auch Technologien aus der wis-senschaftlichen Forschung an Unternehmenübertragen werden.Mit der Beantwortung der Fragen helfen Sie,

Einflussfaktoren zu identifizieren, die denErfolg eines Technologie-Transfers im Bereichder Materialwissenschaft und Werkstofftech-nik ermöglichen und fördern. Darüber hin-aus tragen Sie mit der Teilnahme an der Stu-die maßgeblich zum Gelingen einerForschungsarbeit eines angehenden Nach-wuchswissenschaftlers bei. Die Beantwor-tung der einzelnen Fragen dauert ca. 17Minuten. Selbstverständlich werden alleAngaben streng vertraulich und nur für wis-senschaftliche Zwecke verwendet.

aus: DGM-newsletter 05/2011

Umfrage zum Technologie-Transfer in der Materialwissenschaftund Werkstofftechnik

19TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fachausschüsse und Technologietransfer

Fachausschüsse und Technologietransfer

Mit der Gründung eines neuen Fachaus-schusses „Feuerfestwerkstoffe“ erweitert dieDGM ihr Expertennetzwerk auf dem Gebietder Werkstoffe und Technologien fürHochtemperaturanwendungen. Wissen-schaft, Forschungseinrichtungen und dieIndustrie sind eingeladen, sich aktiv in dieArbeit des Fachausschusses einzubringen.Feuerfeste Werkstoffe und Bauteile sicherndie Funktionsfähigkeit von Hochtemperatur-prozessen, wie z.B. bei der großtechnischenErschmelzung von Metallen und Glas, derHerstellung von Eisen und Stahl, Zementund Keramik oder bei der Energieerzeugung.Allein die Herstellung eines Pkw und der

dafür notwendigen Stahl-, Aluminium-,Glas-, und Keramikbauteile verbraucht beieinem Gesamtgewicht von 1,3 t insgesamt ca.10 kg Feuerfestmaterial. Bei einem Airbus 380sind es bereits ca. 1.100 kg Feuerfestmaterial.Zudem entscheidet das Design feuerfesterWerkstoffe und Bauteile über Energieeffizi-enz und Schadstoffemissionen solcher Pro-zesse. Der Weg zu höheren Wirkungsgradenbei klimafreundlicheren Technologien führtdaher unmittelbar über die Entwicklunginnovativer Feuerfestwerkstoffe und –tech-nologien.Diesen Entwicklungsprozess konstruktiv zubegleiten und zu unterstützen, ist Anliegendes neu gegründeten Fachausschusses “Feuerfestwerkstoffe“ der DGM. „Wir wollen

wissenschaftliche und industrielle Fragestel-lungen auf dem Gebiet der Feuerfestwerk-stoffe und –technologien aufgreifen undgemeinsame Forschungs- und Entwicklungs-vorhaben von Universitäten, Forschungsein-richtungen und der Industrie initiieren“, soder Leiter des neuen Fachauschusses Prof.Dr.-Ing. habil. Christos G. Aneziris (TU Berg -akademie Freiberg).Im Fokus stehen mechanische, thermische,chemische und funktionstechnische Eigen-schaften von Feuerfestwerkstoffen mit einerbreiten Korngrößenverteilung vom Nanome-ter- bis zu Millimeter-Korn sowie die Werk-stoffkompatibilität in Hochtemperaturan-

wendungen mit Blick auf Korrosion, Erosion,Thermoschock, Kriechen und Clogging.Dabei versteht sich der Fachausschuss alsPlattform für eine Vernetzung und Zusammenarbeit sowohl mit weiteren Fach-ausschüssen auf dem Gebiet der Hochtempe-raturwerkstoffe bzw. Hochtemperaturan-wendungen als auch mit Industrieverbändenwie beispielsweise dem VDEh.Die Gründung des Fachausschusses „Feuer-festwerkstoffe“ fand anlässlich des „Freiber-ger Feuerfestforums“ an der TU Bergakade-mie Freiberg statt. Etwa 100 Gäste nahmen ander Veranstaltung teil, davon ca. 60 Industrie-vertreter von Rohstoffunternehmen, Herstel-lerunternehmen feuerfester Werkstoffe undKomponenten sowie Vertreter von Anwen-

derindustrien, vor allem der Stahlindustrie.Außerdem präsentierte das „Feuerfest -forum“ Forschungsergebnisse des Schwer-punktprogramms 1418 der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG „Feuerfest –Initiative zur Reduzierung von Emissionen –FIRE“. Wissenschaftler von elf deutschenUniversitäten und Forschungseinrichtungenforschen gemeinsam an einer neuen Genera-tion feuerfester Materialien. Ihr Ziel ist es,thermoschockbeständige, kohlenstoffarmebzw. –freie Keramiken für „saubere und intel-ligente“ Feuerfestbauteile zu erzeugen. Siesollen nicht nur den Schadstoffausstoß sen-ken, sondern auch die Qualität und die Ener-gieeffizienz von Herstellprozessen verbes-sern helfen. Vor allem in der Stahlindustriebesteht ein großer Forschungsbedarf nachkohlenstofffreien „Clean-Steel-Technologi-en“. Forschungsergebnisse des Schwerpunkt-programms werden daher interessanteImpulse für die Arbeit des neuen DGM-Fach-ausschusses darstellen.

Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. habil. Christos G. Aneziris, Institut für Keramik, Glas- und Baustofftech-nik, TU Bergakademie Freiberg

Autorin: Dr. Anja GeigenmüllerTU Bergakademie Freiberg

aus: DGM aktuell 11/2010

DGM initiiert neuen Fachausschuss für Feuerfestwerkstoffe

Etwa 100 Gäste nahmen an der Gründungsveranstaltung teil

20 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fachausschüsse und Technologietransfer

Fachausschüsse und Technologietransfer

Auf dem DGM-Tag am 23.08.2010 in Darm-stadt wurde der neue DGM-FachausschussZellulare Werkstoffe vorgestellt. Die Leitungdieses DGM-FA wird Prof. Dr. MichaelScheffler, Otto-von-Guericke-Univerität Mag-deburg übernehmen. Am 26. Oktober 2010,

im Vorfeld der CellMat 2010, Dresden, wirddie konstituierende Sitzung des DGM-FAstattfinden, auf der die Ziele diskutiert unddie Arbeitskreise vorgestellt werden. Einesder Hauptziele wird sein, die Strukturen zel-lularer Werkstoffe und die daraus resultieren-

den Anwendungen in den Vordergrund zustellen und eine Brücke zwischen den Werk-stoffklassen zu schlagen. Interessenten sindherzlich eingeladen.

aus: DGM-newsletter 09/2010

Gründung des neuen Fachausschusses der DGM „Zellulare Werk-stoffe“ am 26. Oktober 2010 in Dresden

Zu seiner 50. Sitzung traf sich der Fachaus-schuss Mechanische Oberflächenbehandlun-gen am 12. und 13.4.2011 in Karlsruhe. DieVeranstaltung wurde gemeinsam mit einemSymposium des DFG-geförderten Graduier-tenkollegs 1483 „Prozessketten in der Ferti-gung“ durchgeführt, das von V. Schulzegemeinsam mit B. Nestler geleitet wird. AusAnlass dieses Jubiläums gab H. Wohlfahrt,der 1984 der erste Leiter des Fachausschus-ses war, einen Rückblick auf die Einrichtungund thematische Entwicklung des Fachaus-schusses sowie die durch den Fachausschussermöglichten Konferenzveranstaltungen.Hierzu zählen 3 Internationale Kugelstrahl-konferenzen (ICSP-Serie) und 2 deutsch-französische Treffen der entsprechendenArbeitsgruppen.

aus: DGM newsletter 06/2011

50. Sitzung des Fachausschusses „Metallische Oberflächenbehand-lung“ in Karlsruhe

Die bisherigen Leiter des Fachausschusses Mechanische Oberflächenbehandlungen (von links nach rechts: V.Schulze, B. Scholtes, H. Wohlfahrt (es fehlt L. Wagner)

21TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fachausschüsse und Technologietransfer

Fachausschüsse und Technologietransfer

• Bioinspirierte und interaktive MaterialienProf. Dr. Thomas ScheibelProf. Dr. Carsten Werner

Arbeitskreise:

Grenzflächen: Statisch und dynamischProf. Dr. Andreas FeryDr. Tobias KrausInteraktive und adaptive MaterialienDr. Richard WeinkamerDr. Cordt ZollfrankVom Gen zum MaterialProf. Dr. Joachim BillProf. Dr. Carsten Werner

• BiomaterialienProf. Dr. Klaus D. Jandt

Arbeitskreise:

Antimikrobielle BiomaterialienDr.-Ing. Jörg BossertBiomimetische BiomaterialienPriv.-Doz. Dr. Günter TovarDr. Kirsten BorchersDauerimplantateDr. Thomas EbelDentalwerkstoffeProf. Dr.-Ing. Detlef BehrendGrenzflächenDr. Thomas F. KellerModellierung und SimulationDipl.-Ing. Andreas BurbliesResorbierbare / DegradierbareBiomaterialienDipl.-Ing. Peter AlbrechtDr. Torsten ScheuermannTissue EngineeringDr. Petra KlugerProf. Dr. Heike WallesZertifizierung, Zulassung, Normierung und RechtDr.-Ing. Jürgen Dieter Schnapp

• ComputersimulationDr. Franz Roters

Arbeitskreis:

MikrostrukturmechanikProf. Dr. rer.nat. Siegfried Schmauder

• Materialien für elektronische AnwendungenProf. Dr. Oliver Kraft

Arbeitskreise:

Kohlenstoff-basierte MaterialienProf. Dr. Ehrenfried ZschechMaterialien für Interconnect-SystemeProf. Dr. Ralph SpolenakMaterialien für logische DevicesProf. Dr. rer. nat. Dieter SchmeißerMechanische Charakterisierung in kleinen DimensionenDr. Erica Lilleodden

• MaterialographieProf. Dr. habil.rer.nat. Markus Retten-mayr

Arbeitskreise:

AusbildungGundula Jeschke BauteilmetallographieDr.-Ing. Andreas Neidel FIB-Anwendungen in der Materialo-graphieDr. Hans-Jürgen Engelmann KoordinierungProf. Dr. habil.rer.nat. Markus Retten-mayr Materialographie im Internet Dipl.-Ing. Michael Engstler Prof. Dr. Günter Petzow Mikroskopie der Kunststoffe und Kunststoffverbunde Dr.-Ing. Jörg Trempler ProbenpräparationDr.-Ing. Holger Schnarr Quantitative 3-D Mikroskopie von OberflächenDipl.-Ing. Edeltraud Materna-Morris Quantitative GefügeanalyseN.N. RasterkraftmikroskopieProf. Dr. Mathias Göken Regionale ArbeitskreiseKatrin Kuhnke Tomographie in der MaterialforschungProf. Dr.-Ing. Frank MücklichUnterausschuss für Metallographie der ASMET Ing. Gerald Frank

• Dünne SchichtenProf. Dr.-Ing. Alfred Ludwig

Arbeitskreise:

Dünne Schichten in der Mikrosystem -technikProf. Dr.-Ing. Alfred LudwigMagnetische Schichten für technische AnwendungenN.N.Optische Dünne SchichtenDr. Harald MändlStruktur Dünner SchichtenN.N.

• FeuerfestwerkstoffeProf. Dr.-Ing. Christos Aneziris

• Gefüge und Eigenschaften von PolymerwerkstoffenProf. Dr. Volker Abetz

• Hochtemperatur-SensorikProf. Dr. Holger Fritze

Arbeitskreise:

Resonate WandlerstrukturenProf. Dr. Holger FritzeTransiente SensorenDr. rer. nat. Jens ZoselProf. Dr. Ulrich GuthZustandssensorikProf. Dr.-Ing. Ralf Moos

• Intermetallische PhasenDr. Martin Palm

• MagnesiumDr.-Ing. Norbert Hort

Arbeitskreise:

KonstruktionswerkstoffeDr.-Ing. Norbert HortMagnesium-Bio-WerkstoffeDr. Frank Witte

Derzeit aktive Fachausschüsse und deren Arbeitskreise

22 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fachausschüsse und Technologietransfer

Fachausschüsse und Technologietransfer

VDEh-Unterausschuß für MetallographieDr. Ulrich Etzold

• Mechanische Oberflächen -behandlungProf. Dr.-Ing. Volker Schulze

• Metallische Verbundwerkstoffe Prof. Dr. Alexander Wanner

Arbeitskreise:

MMC-FunktionswerkstoffeDr. Ludger WeberMMC-KonstruktionswerkstoffeDr. rer. nat. Achim Neubrand

• Optische FunktionsmaterialienProf. Dr. Lothar Wondraczek

• StranggießenDr.-Ing. Hilmar R. Müller Dr.-Ing. Dirk Rode

Arbeitskreise:

Ofenabhängige KokilleProf. Dr.-Ing. Jürgen R. BöhmerDipl.-Ing. Robert GrossOfenunabhängige Kokille - AluminiumDr. Dietmar Bramhoff Philip MeslageOfenunabhängige Kokille - KupferDr.-Ing. Dirk RodeDr.-Ing. Alexander KhourySprühkompaktieren / Spray Forming Dipl.-Ing. Bernhard CommandeurDipl.-Ing. Gero Sinha

• Werkstoffcharakterisierung mit StrahllinienDr.phil. Wolfgang Hoffelner

• Werkstoffverhalten unter mecha nischer BeanspruchungProf. Dr.-Ing. Eberhard Kerscher

Arbeitskreise:

Materialermüdung (DGM, DVM)Prof. Dr.-Ing. Ulrich KruppProf. Dr.-Ing. Gerhard BiallasMaterialkundliche Aspekte der Tribolo-gie und der EndbearbeitungProf. Dr.- Ing. habil. Matthias SchergeMechanisches Werkstoffverhalten bei hoher TemperaturPriv. Doz. Dr.-Ing. Birgit SkrotzkiVerformung und BruchProf. Dr. Eberhard Kerscher

• Zellulare WerkstoffeProf. Dr. Michael Scheffler

• ZiehenProf. Dr. Heinz Palkowski

Arbeitskreise:

Draht und StangenDipl.-Ing. Fred WissenbachRohre und ProfileDipl.-Wirt.-Ing. Martin Fritz

• StrangpressenDipl.-Ing. Horst Gers

Arbeitskreise:

ForschungProf. Dr.-Ing Dirk RinghandLeichtmetallDipl.-Ing. Erich HochSchwermetall - StrangpresserzeugnisseDipl.-Ing. Hans-Gerd Klingen

• TexturenProf. Dr. Werner Skrotzki

• Thermodynamik, Kinetik und Konstitution der WerkstoffeProf. Dr. Hans Jürgen Seifert

• TitanProf. Dr.-Ing. Lothar WagnerDr.-Ing. Manfred Peters

• WalzenDipl.-Ing. Heinrich G. Bauer

Arbeitskreise:

ForschungProf. Dr.-Ing. Jürgen HirschLeichtmetallDr.-Ing. Stefan KästnerPlanheitsmessung und -regelungDr. Kai Friedrich KarhausenThermoprozesstechnikDipl.-Ing. (FH) Christoph RösgenWalzplattierenDipl.-Ing. Peter Münzner

• HochleistungskeramikDr. Bärbel Voigtsberger

Trägergesellschaften: DGM, DKG

Arbeitskreise:

BiokeramikProf. Dr. Horst FischerKeramische Membranen Dr. Ingolf Voigt

Verarbeitungseigenschaften syntheti-scher keramischer RohstoffeDr. Manfred FriesDr.-Ing. Ulrich EiseleVerstärkung keramischer WerkstoffeDr.-Ing. Dietmar Koch

KoordinierungDr. Bärbel Voigtsberger Dr. Wolfgang RossnerLebensdauer und Zuverlässigkeit struk-tur- und elektrokeramische BauteileN.N.Prozessbegleitende PrüfungDr. Torsten RabeSysteme und Basis FunktionskeramikProf. Dr. Alexander Michaelis

Derzeit aktive Gemeinschaftsausschüsse und deren Arbeitskreise

23TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fachausschüsse und Technologietransfer

Fachausschüsse und Technologietransfer

• Metallkundliche Probleme des GießereiwesensN.N.

Trägergesellschaften: DGM, VDG

• PLASMA GermanyDr. Christian Oehr

Trägergesellschaften: AWT, DGO, DGM, DGPT, DVG, DVS, EFDS, INPLAS, VDI-W

Arbeitskreise:

KoordinierungDr. Heinz Hilgers Dr. Johannes StrümpfelNormung/StandardisierungProf. Dr. Georg ReinersPlasmabehandlung von PolymerenProf. Dr. Jörg Friedrich

• Rasterelektronenmikroskopie in der MaterialprüfungProf. Dr.-Ing. Pedro D. Portella

Trägergesellschaften: DVM, DGM

Arbeitskreise:

Fraktographie (DGM, DVM)Dr.-Ing. Dirk BettgeIn situ PrüfungProf. Dr.-Ing. Martin Franz-Xaver WagnerMikrostrukturcharakterisierung im REMDr. Gert Nolze

• VerbundwerkstoffeProf. Dr.-Ing. Bernhard Wielage

Trägergesellschaften: DGM, DKG, DGG, DGO, DVS, VDI-W

• PulvermetallurgieUniv. Prof. Dr. Herbert DanningerDr. Klaus Dollmeier

Trägergesellschaften: DGM, FPM, VDEh, VDI, DKG

Arbeitskreise:

Expertenkreis MetallpulvererzeugungDr. Jürgen Cornelius Dr. Volker UhlenwinkelExpertenkreis Metallpulverspritzguss (MIM)Dr.-Ing. Frank PetzoldtExpertenkreis Sinter-AluminiumDr.-Ing. Thomas WeißgärberExpertenkreis SinternDr. rer. nat. Jürgen SchmidtExpertenkreis SinterstähleProf. Dr.-Ing. Paul Beiss

24 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fortbildungen und Nachw

uchsförderung

Fortbildungen und Nachwuchsförderung

Im Bereich der Nachwuchsförderung habenwir in den letzten zwei Jahren einmal mehrgute Fortschritte gemacht. Zu den herausra-genden Leistungen gehört, dass die DGM2010 bereits im dritten Jahr für die BVMat-Werk und die DFG den Nachwuchskarrier-eworkshop ausrichten könnte, der von über340 Teilnehmerinnen und Teilnehmernbesucht werden konnte. Insgesamt hattensich über 1.400 Doktorandinnen und Dokto-randen darum beworben: ein Beleg für denenormen Bedarf an Informationen über dienächsten Karriereschritte junger Wissen-schaftlerinnen und Wissenschaftler in Wis-senschaft, Industrie und Ausland.

In den letzten zwei Jahren initiierte die DGM-Geschäftsstelle zudem wieder spezielle Fort-bildungen für den Nachwuchs im interdiszi-

plinären Bereich der Materialwissenschaftund Werkstofftechnik. Dabei wurden The-men wie Projektmanagement, Soft-Skills aberauch das Einwerben von Drittmitteln aufge-griffen.

Zu einem wichtigen Modul der DGM-Nach-wuchsförderung könnten sich in Zukunft dieMatWerk-Akademien entwickeln, die modu-lar auf den DGM-Karriereworkshop aufbau-en. Die erste fand im Mai 2011 auf BurgSchnellenberg im Sauerland statt: Sie wurdegemeinsam von DGM und DFG ausgerichtet.Die mehrtägigen MatWerk-Akademien rich-ten sich an besonders motivierte und lei-stungsstarke junge Doktoranden und Post-Docs der Materialwissenschaft undWerkstofftechnik. Ziel ist, den Nachwuchsunseres Fachgebiets bereits in einer frühen

Phase seiner beruflichen Laufbahn für dieunterschiedlichen Instrumente einer erfolg-reichen Karriereplanung in Wissenschaft undIndustrie zu sensibilisieren.

Wir möchten allen Mitstreitern, besonderesdem damaligen Ausbildungsausschussleiter,Professor Martin Heilmaier ganz herzlich fürseine Unterstützung danken und würden unswünschen, dass noch mehr etablierte Profes-sorinnen und Professoren im Kreis ihrer Stu-dentinnen und Studenten, der StudentischenHilfskräfte und ihrer Doktorandinnen undDoktoranden für das Karrierenetzwerk derDGM werben und so unseren Auftrag derVernetzung unterstützen.

Fortbildungen und Nachwuchsförderung

Doktorandinnen und Doktoranden beim Nachwuchskarriereworkshop der BVMatWerk und DFG im Rahmen der MSE2010 in Darmstadt.

Neue DGM-Fortbildungen für Doktorandinnen und Doktoranden aus Wissenschaft und Industrie.

25TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fortbildungen und Nachw

uchsförderung

Fortbildungen und Nachwuchsförderung

Nachwuchskonzept der DGM mit Nachwuchskarriereworkshop, MatWerk-Akademie und Workshop zum Erfahrungsaustausch.

Im Mai 2011 richtete die DGM die ersteMatWerk-Akademie zur Nachwuchsförde-rung und frühen interdisziplinären Vernet-zung aus: mit durchschlagendem Erfolg.

Im Frühjahr 2011 traf auf Burg Schnellenbergim Sauerland das ritterliche Mittelalter aufdie ingenieurwissenschaftliche Zukunft.Dort, wo einst Baumeister und Kunsthand-werker im Dienste Freiherrn Caspar von Für-stenberg wirkten, versammelte sich vom 2.bis 6. Mai 2011 der Nachwuchs aus demBereich der Materialwissenschaft und Werk-

stofftechnik auf Einladung der DeutschenGesellschaft für Materialkunde (DGM) zumErfahrungsaustausch mit Experten des Fach-gebiets.In dem abgelegenen, ländlich schönenAmbiente einer der größten erhaltenen Burg-anlagen Westfalens führte die DGM zumersten Mal die MatWerk-Akademie „Mate-rialwissenschaft und Werkstofftechnik“durch. Gefördert wurde sie von der Deut-schen Forschungsgemeinschaft (DFG). AmEnde waren sich die 23 Teilnehmerinnen undTeilnehmer einig, ein Netzwerk viel verspre-

chender neuer Kontakte geknüpft und wich-tige Erkenntnisse zur eigenen Karrierepla-nung gewonnen zu haben.Die mehrtägige Veranstaltung richtete sich anbesonders motivierte und leistungsstarkejunge Doktoranden und PostDocs aus deminterdisziplinären Fachgebiet der Material-wissenschaft und Werkstofftechnik. Auf BurgSchnellenberg erhielten sie die Möglichkeit,vor einem renommierten Expertenkreis eige-ne Projektvorschläge zu präsentieren. Dabeibekamen sie durch die anwesenden DFG-Vertreter aus erster Hand konkrete Tipps, wie

Effizienter Wegweiser zur Karriereplanung

26 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fortbildungen und Nachw

uchsförderung

Fortbildungen und Nachwuchsförderung

Vorstellung der eigenen Projektidee

Gruppenarbeit zur Ausarbeitung interdisziplinärer Projekte

Dr. Xenia Molodova, DFG und Prof. Hans-Jürgen Christ Prof. Martin Heilmaier, TU Darmstadt und Prof. Martin Wagner, TU Chemnitz

27TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fortbildungen und Nachw

uchsförderung

Fortbildungen und Nachwuchsförderung

Impulsvortrag durch Prof. Gunther Gottstein, RWTH Aachen zur Karriere in derWissenschaft

Impulsvortrag von Dr. Ulrich Bast, Siemens zur Karriere in der Industrie

Teilnehmer der Gruppe I der MatWerk-Akademie

Teilnehmer der Gruppe II der MatWerk-Akademie

28 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de

Fortbildungen und Nachw

uchsförderung

Fortbildungen und Nachwuchsförderung