SEUL ET AVEC L'AUTRE : COLOCATAIRES AU QUOTIDIEN

Transcript of SEUL ET AVEC L'AUTRE : COLOCATAIRES AU QUOTIDIEN

SEUL ET AVEC L'AUTRE : COLOCATAIRES AU QUOTIDIEN(QUÉBEC) Madeleine Pastinelli P.U.F. | Ethnologie française 2005/3 - Vol. 35pages 479 à 491

ISSN 0046-2616

Article disponible en ligne à l'adresse:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2005-3-page-479.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour citer cet article :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastinelli Madeleine, « Seul et avec l'autre : colocataires au quotidien (Québec) »,

Ethnologie française, 2005/3 Vol. 35, p. 479-491. DOI : 10.3917/ethn.053.0479

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour P.U.F..

© P.U.F.. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

1 / 1

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 479

Seul et avec l’autre :colocataires au quotidien (Québec)

Madeleine PastinelliCentre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT)Université Laval

RÉSUMÉ

Le phénomène de colocation connaît un développement important au Québec depuis plusieurs années. Une enquête deterrain, menée en 1999 et 2000 auprès de colocataires d’un quartier populaire de la ville de Québec, ouvre à la compréhensionde cette nouvelle façon d’habiter, d’organiser le quotidien et de négocier le rapport à l’autre. La constitution d’un regrou-pement éphémère, sans intimité relationnelle, donne lieu à un jeu permanent de rapprochement et de mise à distance dansla construction d’un chez-soi. L’auteure explore la manière de vivre « ensemble » et « séparément » à la fois, selon d’étrangesconfigurations, parfois composées seulement d’hommes ou de femmes, parfois mixtes. Cette ethnographie porte sur despoints très concrets : négociation de l’espace, façon d’envisager le chez-soi, partage des produits domestiques aussi bien quedes activités quotidiennes et des tâches ménagères.Mots-clefs : Québec. Colocation. Intimité. Chez-soi.

Madeleine PastinelliCELATUniversité LavalQuébec (Québec)G1K 7P4 – [email protected]

Alors que le couple et la famille subissent des trans-formations profondes depuis les dernières décennies,que de plus en plus de gens choisissent ou sont contraintsde vivre seuls ; qu’un nombre impressionnant d’auteursconstatent un individualisme grandissant, au Québeccomme aux États-Unis et en France, de nouvelles for-mes de regroupements se multiplient, aux relations plusou moins intimes, qui échappent à la masse des céliba-taires solitaires en optant pour la « colocation ». Néotri-balisme ? Individualismes parallèles ? Substitution à laconjugalité ? Simple stratégie de pauvreté ? Diversesquestions peuvent être soulevées face à la colocation, ce« phénomène, sur lequel aucun sociologue ne s’est penché à cejour » [Festraëts, 1998]. Mettant de côté les grands pro-nostics sociaux, on peut se demander plus simplementcomment les colocataires vivent l’intimité au quotidien.Qu’est-ce qui est ou non partagé ? Quelle distancemaintiennent-ils entre eux ? Par le biais d’un travail deterrain mené en 1999 et 2000 auprès de colocatairesd’un quartier populaire de la ville de Québec, j’ai tentéde lever le voile sur ces étranges duos, trios, quatuors,parfois mixtes, parfois composés seulement d’hommesou de femmes, pour tenter de comprendre leur modede vie « ensemble » et « séparément ». Les aspects très

concrets de cette ethnographie, telles la négociation del’espace, la façon d’envisager le chez-soi, tout autant quele partage des produits domestiques, des activités quo-tidiennes et des tâches ménagères, sont autant de pistesd’enquête.

Il est difficile d’évaluer le nombre de colocataires auCanada et au Québec ou de suivre la progression de cephénomène dans le temps, puisque les catégories derecensement utilisées par Statistique Canada jusqu’en2001 (dont les données sur la composition des ménages 1

ne seront disponibles qu’au printemps 2003) 2 n’étaientpas du tout adaptées à cette réalité, le groupe des colo-cataires se trouvant dilué dans plusieurs catégories et nepouvant être distingué de celui formé par les couples demême sexe. À la lumière des données disponibles, onpeut cependant avancer sous toutes réserves que, defaçon générale, au Québec, il y a toujours beaucoupplus de personnes vivant seules (11 % de la populationen 1996) que vivant en colocation (entre 3 % et 5 % dela population en 1996) ; que les deux modalités (les« solos » et les colocataires) suivent sensiblement lamême courbe ascendante depuis le début des annéesquatre-vingt (augmentation lente mais constante), etque la colocation tend à être adoptée par un nombre

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3, p. 479-491

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 480

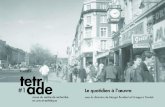

1. La 2e Avenue au coin de la 10e Rue, à Québec. Les immeubles habités par les colocataires, dans le quartier Limoilou où j’ai menémon travail de terrain, comportent de façon typique trois logements sur trois étages, avec des escaliers extérieurs. Le rez-de-chausséeest le plus souvent habité par le propriétaire (photo de l’auteure, 2002).

croissant de personnes appartenant au groupe des 35-55ans, qui, jusqu’à la fin de ces mêmes années, se répar-tissaient essentiellement dans les groupes familiaux etceux formés de personnes seules [Statistique Canada,1992 : 90-91, 100-101 et 1999a : 34-50]. Ces évalua-tions, faites sur la base du dernier recensement canadien,concordent avec les résultats de l’étude menée (en 1989)par la Société canadienne d’hypothèques et de loge-ment, qui avait évalué à un peu plus de 1 000 000 lenombre de personnes vivant alors en logement partagéau Canada, ce qui correspond à environ 3,6 % de lapopulation [SCHL, 1990].

Au cœur de la basse ville de Québec, l’enquête deterrain m’a fait découvrir une pléthore de trajectoires etde profils. Entre 19 ans et 45 ans, les informateurs ren-contrés ne sont pas tous aussi démunis financièrementqu’on pourrait le croire. Plusieurs occupent des emploisréguliers et jouissent d’un revenu qui dépasse de loin leseuil dit de « faible revenu » 3. La plupart vivent à deuxdans un appartement de quatre pièces (chacun ayant sachambre à coucher), mais certains vivent aussi à trois

dans un appartement de cinq pièces, d’autres avec unconjoint et deux colocataires en plus, ou encore se par-tagent un appartement immense à cinq ou six. Il y aaussi les parents isolés, qui ont, ou non, la garde à tempsplein de leur(s) enfant(s) et qui ont choisi de partagerleur appartement pour réduire leurs dépenses de loge-ment ou pour « faire plus de vie chez nous pour mon gars »(Michel, 45 ans).

Si les trajectoires sont variées, ce que tous ont encommun, c’est d’être à un moment bien particulier deleur vie, celui d’une transition. Entre : la famille d’ori-gine et le rêve de fonder la sienne ; deux couples oudeux périodes de vie « en solitaire » : une vie en coupleet la perspective d’une vieillesse où ils s’envisagent rare-ment seuls ; deux voyages aussi ; puis deux carrières, letemps de se recycler professionnellement. Mais la tran-sition est parfois longue, puisque certains vivent ainsidepuis plus de quinze ans. Qu’importe la durée, puisquetous, à la différence de ceux qui vivent en couple,conçoivent leur présent comme une situation relative-ment temporaire. Ils sont sans conjoint (sauf dans le cas

480 Madeleine Pastinelli

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 481

de ceux qui ont récemment rencontré l’âme sœur, aveclaquelle ils souhaitent aller vivre dès l’échéance de leurbail), mais avec les autres, dans une relation de relativeintimité, toujours conçue comme éphémère. D’ungroupe à l’autre, l’espace domestique et la vie domesti-que sont organisés de façon très différente, mais, dansl’ensemble, le quotidien repose sur un même grandprincipe organisateur : vivre en colocation, c’est êtreseul dans sa trajectoire de vie, mais, au quotidien, avecd’autres.

Instables et mouvants, les groupes de colocataires sontl’objet de fréquentes réorganisations. L’un part envoyage, l’autre va occuper un emploi dans une autreville ou habiter avec un nouveau conjoint, mais il arrivesimplement que l’on claque la porte lorsque le groupeest devenu invivable. Celui qui part (et sa contributionfinancière) est toujours rapidement remplacé. Dans cetunivers, les déménagements sont fréquents et le groupen’est jamais envisagé au-delà de la durée du bail, qui selimite le plus souvent à un an. Toutefois, à l’échéancedu bail, lorsque la situation des uns et des autres n’a paschangé et que chacun est satisfait de l’ensemble, onrenouvelle l’accord pour une autre année, parfois pourune troisième, certains vivant ensemble depuis plus decinq ans. Le temps passé ensemble donne lieu à unecertaine cristallisation des habitudes. Certains colocatai-res donnent une image de vieux couple, comme ceux-làqui ont fini par mettre beaucoup de leur vie encommun, allant jusqu’à s’acheter un chien, devenu pro-priété commune et objet d’un véritable drame lorsqueles deux personnes ont dû se séparer.

■ La pratique collective de l’espace

Vivre à plusieurs, c’est généralement partager l’espacedomestique en y traçant différentes frontières, marquantle territoire des uns et des autres. Si une telle divisionde l’espace est présente tant chez les couples nouvelle-ment formés, dans les familles monoparentales, que dansles couples avec enfants, on est en droit de croire qu’unmême phénomène doit prendre place entre colocataires,à plus forte raison, compte tenu de la nature de la rela-tion. L’étude du partage territorial dans le couple et lafamille révèle des espaces individuels, telles la chambreà coucher des enfants, la place de chacun dans le litconjugal ou la pièce réservée (notamment le bureau) parl’un ou l’autre [Singly, 2000] et plusieurs qui sont l’objetd’une frontière de genre : à l’homme les W.-C. où ilpeut tranquillement s’isoler [Filiod et Welzer-Lang,1992], le sous-sol ou la cave et l’ensemble du dehors(jardin, atelier, remise), à la femme la cuisine et la bai-gnoire [Schwartz, 1990 ; Kaufmann, 1992 ; 1993]. Chezles colocataires, on retrouve bien quelques fragments decette division liée au genre. En effet, chez la plupart etmême dans certains groupes exclusivement masculins,

la salle de bains est aménagée et entretenue par les fem-mes (les mères ou les copines quand il ne s’agit pas d’uneoccupante de l’appartement), qui monopolisent la plusgrande part des espaces de rangement de la pièce et ypassent aussi plus de temps, alors que l’extérieur (lesescaliers qu’on déneige en hiver, le balcon où on serepose et grille les viandes en été) est avant tout unespace masculin. Cela dit, pour les colocataires, ce sontsurtout les rythmes d’occupation et d’utilisation del’intérieur domestique qui donnent lieu au partage.Lorsque j’ai préparé mes premiers entretiens, je suppo-sais que les gens vivant en colocation partageaient leurespace de vie physiquement, spatialement ; que leurintérieur domestique était composé de plusieurs terri-toires distincts, utilisés beaucoup plus régulièrement parl’un que par l’autre. C’est d’ailleurs une des hypothèsesproposées par Carole Després, architecte ayant mené uneétude de la signification du « chez-soi » chez les colo-cataires de Chicago et de Milwaukee [1990, 1993]. Ence qui me concerne, j’ai dû me résoudre à revoir cetaxe de mon étude, lorsque j’ai découvert qu’à mes ques-tions « spatiales », j’obtenais systématiquement desréponses « temporelles ». Les pièces communes semblentsouvent utilisées autant par l’un que par l’autre, mais lesrythmes d’occupation varient, en particulier sur la lon-gue durée. Ainsi, celui qui fréquente régulièrementun(e) ami(e) découche souvent et passe beaucoup detemps chez ce tiers, est bien moins « à la maison » quela personne y passant une grande partie de son tempslibre. À maintes reprises, j’ai pu observer une organisa-tion du quotidien telle que la durée d’utilisation del’espace domestique s’en trouve très inégalement répar-tie. L’instabilité des uns et des autres peut d’ailleursconnaître des revirements, parfois spectaculaires.

Ainsi, au cours du temps, on s’échangera les rôles,tout comme l’on s’adaptera à l’occupation changeantedes lieux. Horaire de travail, passe-temps, autres activitésquotidiennes ont pour effet de faire se croiser les uns etles autres. Si les informateurs et ceux qui partagent leurvie n’ont pas choisi leur colocataire en fonction de leuremploi du temps, c’est aussi parce qu’ils conçoiventl’appartement comme une « boîte à habiter » où passerun minimum de temps contrairement à un « chez-soi »renvoyant à un modèle de stabilité qui leur est étranger.Quand on loge, en effet, dans une boîte à habiter, on ypasse pour dormir, pour manger, pour prendre des affai-res ou pour se reposer, mais on n’y organise pas l’essen-tiel de son temps. L’essentiel, ce sont souvent les amis,mais aussi le travail et les loisirs, qui prennent place àl’extérieur de l’espace domestique. Je ne soutiens pas icique les personnes rencontrées sont toutes « actives », sui-vant l’acception la plus répandue de ce terme (plusieurssont au chômage), mais, plus simplement, qu’elles sontsouvent à l’extérieur de chez elles (rencontre avec lesamis, restaurant, cinéma, bars, etc.).

Il arrive tout de même à certains de devoir partagerun espace domestique, souvent étroit – l’« espace où l’on

Seul et avec l’autre : colocataires au quotidien (Québec) 481

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 482

2. On voit ici la chambre àcoucher (et le sac de voyage)de celui qui travaille souventà l’extérieur de la ville. Ilpasse tout de même assezrégulièrement à son domicile(puisque son bureau est chezlui), le temps de laver etd’emporter quelques affaires(photo de l’auteure, 2002).

passe » –, pendant une période relativement longue, cequi n’est pas sans donner lieu à des tensions souventvives, révélatrices du phénomène : la colocation, c’est« vivre seul avec d’autres », partager une boîte à habiteroù l’on se croise sans organiser une vie commune, mêmeoccasionnellement. La situation de Marie-Hélène 4 esttrès intéressante à cet égard. Routière expérimentéedans le domaine, Marie-Hélène vit en colocation depuisqu’elle a quitté le domicile de ses parents, c’est-à-diredepuis huit ans ; elle a partagé sa vie avec neuf coloca-taires. Elle affirme avoir connu plusieurs fois des situa-tions difficiles, mais dit que c’est au cours des moisprécédant l’entretien qu’elle a connu une des périodesles plus pénibles, alors qu’elle s’est trouvée par hasard auchômage en même temps que son colocataire, et que,devant fonctionner avec un budget réduit, tous deuxétaient le plus souvent confinés à leur appartement :« On dirait qu’on est dans une chambre ! Je suis tout le tempslà, il est tout le temps là. Hé... Là il a recommencé à travailler,ça fait tellement du bien ! Ah... Tu sais, moi je travaillais, j’aijamais été chez nous. Je m’en allais travailler, j’arrivais cheznous, je repartais. J’étais tout le temps sur le fly [en train debouger], ça fait que là... Me lever le matin, lui il est là, ilest dans sa chambre sur son “ordi” [ordinateur], partir uneheure, deux heures, revenir, il est encore là... le soir, il estencore là, la musique est toujours là, ça fait que tu sais là, tucapotes en christ [tu t’énerves sérieusement], parce que tu

sais, tu es jamais tout seul, parce que tu sais, c’est normal,bien c’est le fun [plaisant], des fois quand tu es en coloc[ation]pouvoir être tout seul chez vous. Pis avec quelqu’un qui a unbeat de vie [qui bouge beaucoup], ben c’est “trippant”[plaisant] » (Marie-Hélène).

Pour Marie-Hélène, c’est l’évidence, un colocatairen’est pas seulement quelqu’un qui coloue un apparte-ment avec un autre, c’est quelqu’un qui a ce qu’elleappelle un « beat de vie », qui bouge beaucoup et a unevie sociale bien remplie. Tous semblent partager cetteconception selon laquelle même si on n’a pas le contrôlede la présence ou de l’absence du colocataire, celui-cidoit « bouger » et ne pas passer l’essentiel de son tempsà la maison : « Je déteste quelqu’un qui est tout le temps là.Si j’avais quelqu’un qui était tout le temps là, je paniquerais.À chaque fois que tu rentres, il est là... » (Carole).

Ce n’est donc pas pour éviter de voir leur colocatairequ’ils passent peu de temps chez eux, ni parce qu’ils nes’y sentent pas bien, mais plutôt parce qu’ils ne conçoi-vent pas leur espace de vie comme un « chez-soi » qu’ilfaut investir pour s’y sentir à l’aise, confortable, pouravoir envie d’y passer du temps. Leur espace domestiqueest un lieu qu’ils « utilisent » pour se loger et qui sembletoujours leur échapper, qu’ils ne tentent jamais des’approprier pleinement, d’où le sentiment qu’ils ontparfois de ne pas avoir de véritable chez-soi ou, commele dit Marie-Hélène, d’être « en camping ».

482 Madeleine Pastinelli

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 483

■ Entre l’individuel et le collectif

Vivre à plusieurs, en colocation ou autrement, c’est àla fois partager, au moins en partie, les moments agréablesdes bonnes nouvelles et ceux, ritualisés, du repas ou descourses, et les moments plus difficiles – celui des dramesou, plus simplement, celui des tâches qui rebutent et descorvées. François de Singly appelle ce partage du quoti-dien, cette simple coprésence des partenaires de vie,l’« être ensemble » [2000]. Dans la perspective de l’auteur –invitant à réfléchir sur le rôle de la cohabitation dans ledéveloppement de l’intimité et du lien familial –, l’étudede la relation entre colocataires est très instructive,

puisqu’elle permet de poser le problème dans l’autre sens,de réfléchir à l’importance des liens auxquels donne lieule seul « être ensemble », puisqu’il n’y a, dans ce cas defigure, ni lien familial, ni engagement affectif a priori.

■ Aliments et autres produits domestiques

La colocation implique toujours le partage d’un mini-mum d’objets et de produits, ne serait-ce que ceux quiservent à nettoyer les pièces communes. Dans chaquegroupe, chacun des colocataires négocie avec son (ses)partenaire(s) les limites de ce qu’il souhaite ou non

3. Au Québec, les baux viennent tous à échéance le 1er juillet, et ce jour-là, les locataires déménagent, chacun devant libérer sonancien appartement pour permettre au nouveau locataire de s’y installer. Plus de la moitié des déménagements du Québec ont lieule 1er juillet : les autres ne sont non pas le fait de locataires, mais bien plutôt des ménages qui se portent acquéreur d’une maison oud’un immeuble. La loi ne prescrit plus les baux à date fixe comme ce fut le cas pendant une courte période dans les années 1970(laquelle avait pour but d’éviter que les enfants n’aient à changer d’école pendant l’année scolaire), mais l’usage demeure inchangé.C’est là une curiosité québécoise qui ne cesse d’étonner les étrangers et qui donne évidemment lieu, tous les ans, à un spectaculaireremue-ménage urbain !Ce 1er juillet – jour de déménagements massifs donc – est une occasion d’échanger des meubles. Car changer d’appartement permetde jeter les vieux meubles dont on ne veut plus, pour le plus grand plaisir de ceux qui les récupèrent, modifiant ou complétant ainsileur mobilier. Tous les informateurs ont signalé avoir récupéré – à l’occasion de déménagements – au moins un meuble dans lesordures domestiques, ou dans l’appartement des anciens occupants. En fait, les colocataires ne sont pas attachés à leur mobilier,rarement acheté neuf (photo de l’auteure, 2000).

Seul et avec l’autre : colocataires au quotidien (Québec) 483

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 484

4. Pour quatre adultes, unseul réfrigérateur n’était passuffisant. La porte du vieux« frigo », qui a été offert, etdont la surface était très abî-mée, a été recouverte d’unehousse de molleton (photode l’auteure, 2002).

partager. En général, les meubles et les différents objets(à l’exclusion, bien sûr, des vêtements et souvent dulinge) sont mis en commun, du moins pour la durée dela vie commune. Le partage des objets est conçu commeun échange profitable pour tous (spécialement pourceux qui ne disposent pas d’un équipement domestiquecomplet) et nécessaire, compte tenu des contraintes spa-tiales (on n’aurait pas idée de s’encombrer avec deuxaspirateurs ou deux grille-pain). Si le partage des meu-bles et des objets est sensiblement identique pour tous,il en va autrement de celui des produits de consomma-tion courants. Choisir de mettre en commun un quel-conque produit, c’est toujours se mettre en situation derendre la relation de colocation plus prégnante, puisqu’ilfaut chaque fois discuter pour établir qui consommequoi et à quelle fréquence, qui paye et qui s’occupe del’achat. À terme, ce qui est partagé devient un espaceadditionnel à travers lequel se construit la relation.

Généralement, les informateurs achètent leurs ali-ments individuellement et les rangent dans des espacesdistincts du réfrigérateur et du garde-manger, chacunayant ses tablettes, ses armoires et ses « coins ». Toutefois,certains produits sont à peu près toujours achetés encommun : savon à vaisselle, produits nettoyants, filtres àcafé (mais rarement le café), papier hygiénique et sacs àordures. Pour certains, on peut ajouter à cette liste lesavon à linge, certaines denrées alimentaires dont le lait,le beurre et très souvent les épices et les condiments, de

même que des produits divers comme le ruban adhésifou le papier d’aluminium. Plusieurs des informateursont cru bon de justifier le non-partage de produits divers(notamment le shampooing, le dentifrice, le savon cor-porel, le pain, le café et le jus de fruits) – pourtantconsommés par presque tous et donc souvent achetésen double –, alléguant qu’eux et leur(s) colocataire(s)n’utilisent pas les mêmes marques ou qu’ils ne consom-ment pas ces produits en quantité égale.

Ce que le partage des produits de consommation per-met de comprendre, c’est que le contrat qui lie ensembleles colocataires se limite le plus souvent à l’appartementlui-même et à son entretien. Si l’on consomme lesmêmes produits nettoyants, c’est qu’ils appartiennent àl’espace domestique commun, mais on ne partage pasles aliments qui, eux, renvoient au quotidien individuelde chacun. Par ailleurs, on peut également noter que laplupart des produits non partagés ont ceci de particulierqu’ils sont étroitement liés au rapport au corps. Aucundes cohabitants ne met en commun son dentifrice, pasmême Véronique, qui dit pourtant « tout » partager avecsa colocataire. Carole se justifie en expliquant que « [...]C’est parce que sinon, qui va acheter la pâte à dents pour lesdeux ? C’est tout le temps la même personne, ça peut pasmarcher ! ». Pourtant, elle ne semble éprouver aucunegêne quant à l’utilisation commune des sacs à ordures,du savon à linge et d’autres produits domestiques.Comme on est seul dans sa trajectoire de vie et qu’on

484 Madeleine Pastinelli

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 485

n’est relié au même espace domestique que de façontemporaire, il est logique qu’on ne « fasse pas corps »avec ses colocataires.

■ Activités quotidiennes

Être seul dans sa trajectoire de vie, ne pas être engagé,c’est avoir sa vie à soi, jouir de la liberté de faire cequ’on veut de ses temps libres et être pleinement maîtrede son style de vie. L’essentiel de cette liberté concerneles activités banales du quotidien (repas, sommeil, loi-sirs). Cette liberté ne fait l’objet d’aucun compromisdans le cadre de la colocation ; c’est probablement pourcette raison que les cohabitants semblent tous concevoirle partage des tâches quotidiennes comme un accidentagréable et non comme une nécessité ou une obligation.Aucun des informateurs rencontrés n’a jamais adaptéson emploi du temps à celui de son (ses) colocataire(s)pour prendre des repas en commun ou passer du tempscollectivement. En somme, même si l’« être ensemble »est bien réel et que le temps qui lui est accordé estrelativement important, la coprésence reste fortuite etles vies, parallèles. Peu de repas sont pris en commun.Et si, d’aventure, on les voit attablés ensemble à l’heuredu repas, mieux vaut ne pas en conclure qu’ils « man-gent ensemble » : « Bien ça arrive des fois... mettons que jedis à Patricia : “Ce soir on se fait une bouffe ?”, puis onmange ensemble là, mais c’est rare [...] Des fois, l’hiver elleest là à l’heure du midi, ça fait qu’on dîne ensemble. Bien...souvent, moi, je déjeune, pendant qu’elle, elle dîne »(Véronique).

Cette façon de vivre en parallèle s’étend aux autressphères de l’existence journalière. C’est par hasard qu’onregarde la télévision ensemble, quoique, en de rares occa-sions, on puisse planifier collectivement la location d’unevidéocassette ou une sortie. C’est aussi par hasard que lesparallèles se rencontrent parfois, lorsque le(s) coloca-taire(s) fait partie du réseau de sociabilité, grâce auquelon partage certains loisirs ou certaines fréquentations.

Quoi qu’il en soit, et en dépit d’un même réseau, ilreste que la frontière entre les colocataires est bien netteet qu’elle marque clairement que « personne ne doit rienà personne ». A priori, le contrat implicite qui lie lescolocataires ne déborde jamais sur la vie de chacun.

Toutefois, on ne peut pas conclure que la relation decolocation est aussi simple qu’elle ne le semble. Malgréla distance souhaitée d’un commun accord, il n’endemeure pas moins que l’« être ensemble » est bien réelet qu’il est habituellement apprécié. Comme le remar-que Claude Rivière, « l’erreur de beaucoup de nos dichoto-mies conceptuelles est d’exclure le tiers vécu » [Rivière, 1996 :230] : le contenu des entretiens est trompeur, puisqueles informateurs mélangent allègrement et tentent deprésenter comme univoques les raisons pour lesquellesils sont d’abord allés vivre en colocation et les bénéfices

qu’ils en retirent au moment de l’entrevue. In fine, ilsemble bien que le temps fasse son œuvre et que, mêmesi la nature de l’engagement ne change pas, l’« êtreensemble » donne lieu à certains rapprochements et àde nombreux remaniements de ce qui, au départ, devaitêtre la sphère privée de chacun.

■ Entretenir la « boîte à habiter »

Pour plusieurs raisons, la question du partage destâches dans les ménages de colocataires m’est apparuecomme un aspect très intéressant à explorer. D’abord,on le sait, il s’avère que la répartition des travaux ména-gers est très souvent, dans le couple et la famille, unhaut lieu de négociations, de mésententes, par le biaisde laquelle chacun exprime ses différentes normes et sesconceptions relativement à des notions aussi variées quele propre et le sale, l’ordre et le désordre, la féminité etla masculinité, de même que le domaine privé et ledomaine public [Welzer-Lang, 1996 ; Filiod et Welzer-Lang, 1992 ; Kaufmann, 1992 et 1993 ; Douglas, 1971].D’autre part, il s’avère que, comme Kaufmann l’avaitnoté [1992], l’étude du partage des tâches permetd’accéder au domaine secret et indicible du rapport àl’Autre et de la dynamique relationnelle.

Ces conceptions sont, comme Mary Douglas l’adémontré [1971], des constructions qui varient d’unindividu à l’autre et, chez un même individu, selon lecontexte. Et il semble que le contexte « colocation »appelle une norme différente de ce qu’elle pourrait être,chez les mêmes individus, si ceux-ci se trouvaient dansune autre forme de regroupement : « Je te le dis, c’estvraiment du camping. Regarde là, c’est sûr que c’est pas pareil.Bien... Tu sais, quand tu vis avec un coloc, ça peut pas êtrecomme si tu étais tout seul. Là, mon coloc n’est jamais là ;c’est quand même pas comme si je restais toute seule [...] Ondirait qu’on capote [qu’on s’en fait] pas mal moins là-dessus[le ménage]. Je suis sûre que si j’avais mon appart à moiavec mes petites affaires, je voudrais garder ça pas mal plusclean [rangé, propre] » (Marie-Hélène). Mais que lanorme des uns et des autres soit moins élevée que cequ’elle serait s’ils vivaient seuls ou en couple ne changerien au fait que les normes demeurent variables d’unindividu à l’autre. Tout le monde se sent et se sait êtreun peu plus négligent, mais, comme Anouk le dit, « ily a pas trop clean et il y a pas trop clean. Sur ce point-là,il y en a qui sont pas mal tolérants... pas mal trop, même ».

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le partage,la façon et la fréquence d’exécution des tâches ne sem-blent pas donner lieu à des confrontations, même lors-que la mésentente est flagrante. Pour comprendrecomment se jouent – et ne se jouent pas – les négocia-tions relatives aux travaux ménagers, on peut se référerà ce que Kaufmann a mis au jour dans les couples [1992].Chez les conjoints, les identités de genre et les

Seul et avec l’autre : colocataires au quotidien (Québec) 485

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 486

conceptions de ce que sont la féminité et la masculinitésont sans cesse au cœur de tout ce qui concerne lestravaux d’entretien domestique [Filiod et Welzer-Lang,1992]. En fait, les normes d’hygiène impliquées dans letravail domestique ne font pas le poids à côté des négo-ciations par lesquelles s’établissent les identités de genrede chacun des conjoints et l’équilibre qui permet dedéfinir le « nous » conjugal.

Chez les colocataires, la dimension identitaire des tra-vaux ménagers a bien peu de force, puisqu’il n’est pasquestion d’établir une identité collective, une sorte de« nous colocatoire », comme le font les conjoints. Toute-fois, la force des stéréotypes peut entraîner une certainesexualisation du partage des tâches dans les ménages mix-tes, où certaines sont exécutées de façon quasi systéma-tique par l’un ou l’autre sexe. Ainsi, ce sont généralementles hommes qui sortent les ordures domestiques et dénei-gent les escaliers, alors que ce sont plus souvent les fem-mes qui nettoient la salle de bains et s’occupent de laverle linge commun (torchons et linges à vaisselle). Mis à partces exceptions, il semble bien que les travaux ménagersne soient pas l’objet d’une répartition sexuée et que,même si les tâches s’appliquent à un espace collectif, ellesdemeurent des activités de portée individuelle.

Sur un autre plan, Kaufmann a également démontréque, dans le couple, la répartition des tâches participed’une économie conjugale complexe dans laquelle onéchange des sacrifices de toutes sortes [1992 : 155-190].

Dans cette économie domestique, le don est plutôt rare,les conjoints payant souvent malgré eux les sacrificesconsentis par l’autre. Ainsi, les femmes qui s’acquittentseules de l’essentiel du travail domestique tenteraient derétablir l’équilibre en trouvant des compensations dansune autre sphère de la vie conjugale (financière ou affec-tive par exemple), ou s’appliqueraient à faire payer leurconjoint à grands coups de remarques culpabilisantes.Chez les colocataires, on ne trouve pas de pareilcommerce. Ce qui est collectif dans le couple (finances,vie sociale, sexuelle et loisirs) demeure strictement indi-viduel chez les colocataires.

Les informateurs m’ont dit n’avoir que très peu depouvoir sur la contribution ménagère de leur(s) colo-cataire(s). S’ils se croient victimes d’un partage inéqui-table, ils n’ont pas la possibilité de faire payer l’autre enpassant plus de temps au bureau ou en refusant de visitersa famille. Par ailleurs, leur statut temporaire semblepermettre à plusieurs colocataires de supporter unpartage ou un « niveau » d’hygiène qui, dans d’autrescirconstances, serait probablement conçu comme inac-ceptable. S’ils acceptent provisoirement l’aspect « bor-délique » de l’un d’entre eux, ils se promettent bien demettre fin à cette association à la fin du contrat, auprochain 1er juillet (date d’échéance des baux au Qué-bec). À défaut de pouvoir changer les habitudes et lesfaçons de faire des colocataires, on change tout simple-ment de colocataires !

5. Le 1er juillet, dated’échéance des baux auQuébec, et jour de la Fêtenationale du Canada – qui,pour les Québécois, est plu-tôt le « moving day » – est,pour les colocataires, essen-tielle. Car si cette date fixel’échéance des baux, elleponctue, du même coup, lavie des ménages. Il faut biendire cependant qu’il existeun lien ténu entre cetteéchéance et une réorganisa-tion éventuelle des couples etdes familles (photo de l’au-teure, 2001).

486 Madeleine Pastinelli

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 487

Le partage équitable des tâches souhaité, tout commele refus de mettre en commun autre chose que ce quirelève de la boîte à habiter, repose sur l’absence d’enga-gement affectif les uns envers les autres, absence biensûr voulue, et nécessaire à la bonne marche du ménage.Ce n’est pas tant l’engagement affectif lui-même quisoit problématique, mais plutôt l’incursion possible dansl’intimité de l’autre. De toute évidence, lorsque lesinformateurs affirment et réaffirment que l’important,c’est de respecter la « bulle de l’autre », ils se réfèrentprécisément à cette partie de l’individualité qui, juste-ment, ne demeure pas individuelle dans le couple(façon de s’alimenter, fréquence à laquelle on lave ounon son linge, heure à laquelle on se couche, fréquen-tations, hygiène de vie, pratiques et habitudes). Res-pecter son colocataire, c’est tout à la fois ne pas troplui faire subir sa « bulle » à soi et ne pas exiger de luice qu’on lui demanderait probablement sans hésiter s’ils’agissait d’un conjoint. La vie avec un colocataire quine s’acquitterait pas de sa juste part des tâches devientvite infernale, puisque non seulement on ne peut pascompenser dans une autre sphère, mais que, plusencore, « on peut lui demander une fois comme ça, [...] maisc’est notre coloc, on peut pas vraiment l’écœurer avec ça »(Anouk). Se faire insistant auprès de son colocatairecontreviendrait donc à un grand principe de la dyna-mique relationnelle de la colocation et, pire encore,une telle attitude placerait celui qui l’adopterait ensituation de perdre la face : « C’est gênant... Parce que tuveux pas que cette personne-là te juge négativement parce quetu es tout le temps en train de chialer après... qu’elle te connaîtpas beaucoup, que tu fais tout le temps des reproches »(Carole).

Par ailleurs, toujours par souci de préserver la libertéqui découle de l’absence d’engagement, il est complè-tement exclu que les tâches puissent être organiséessuivant des règles strictes, avec, par exemple, la consti-tution commune d’un calendrier de ménage qui stipu-lerait qui doit s’acquitter de quelle tâche et à quelmoment. L’instabilité généralisée des informateurs etleur degré variable d’investissement dans l’espacedomestique les conduisent à s’opposer à de telles règlesapparaissant des plus contraignantes.

Or, la relation que les colocataires entretiennententre eux présente un caractère paradoxal. Vivre à deuxou à plusieurs au quotidien suppose la mise en placeou le développement d’une grande intimité entre lesindividus. De nombreux fragments du discours desinformateurs témoignent d’ailleurs de l’existence bienréelle de ce climat. En même temps, informateurs etcolocataires s’affairent conjointement à maintenir unedistance suffisamment grande pour préserver l’indivi-dualité de chacun, distance difficile à concilier avecl’inévitable intimité qu’engendre la vie commune : c’estprécisément ce paradoxe qui structure et organise lesrapports entre colocataires.

■ L’absence d’engagement

Au-delà de la durée du bail (le plus souvent d’un an),l’engagement dans la relation cesse. Ceux qui ont vécul’expérience ne se sentent pas tenus de prolonger unequelconque intimité, même si le réseau de connaissan-ces communes donne parfois lieu à des retrouvaillesrelativement fréquentes. On peut ainsi parler de« proximité distante », délibérément voulue sous cetteforme. Les informateurs partagent en effet leur vie avecdes personnes qui sont le plus souvent pour eux des« connaissances non intimes ». Ils vivent avec des collè-gues de leurs amis, avec l’ancien voisin d’un ami, avecla collègue d’un « ex », avec l’ami d’un ami, etc. Defaçon plus ou moins claire, plusieurs m’ont laissé enten-dre qu’ils avaient délibérément choisi leur(s) coloca-taire(s) en fonction de cette position particulière. Larègle est simple : ne pas mélanger amitié et colocation.Il faut se connaître assez pour savoir « si ça peut fiter » (sion peut s’entendre) [Anouk], mais il faut aussi jouir duminimum d’étrangeté, seule garante de la distance préa-lable au respect : « Rester avec des chums [amis], c’est pastout le temps évident non plus [...] Moi mes vrais amis je lesaime chez eux, pas chez nous ! Tu sais, tu auras pas l’idéed’emprunter n’importe quoi à ton coloc sans demander quandtu le connais pas trop. Bien quand tu restes avec une bonnechum [copine], c’est le contraire : tu prends ses affaires, elleprend tes affaires, tu t’envoies chi..., tu te mêles pas de...C’est pas mal moins énervant quand tu peux rester avecquelqu’un [avec qui] c’est le fun [plaisant], mais que c’estjuste correct, que c’est pas trop loin dans ta vie » (Isabelle).

Comme le disent les informateurs, « le plus important,c’est de respecter les autres, de pas se mêler de leurs affaires[...] faut pas que tu leur dises quoi faire » (Michel), ou, pluscrûment : « Un bon coloc, c’est qu’il faut pas se faire chi...[...] Il a ses affaires, j’ai mes affaires, je l’écœure pas, ilm’écœure pas, pis c’est bien correct de même » (Isabelle). Oncomprendra donc que la colocation permet de jouirpleinement des avantages d’une certaine « solitude »,principalement le fait de vivre avec d’autres, sans aucundroit de regard sur sa façon d’organiser son quotidien.

Malgré le détachement que plusieurs affichent vis-à-vis de leur(s) colocataire(s), rares sont ceux qui serisqueraient à habiter avec de parfaits étrangers, qu’ilsrecruteraient par exemple par le biais des petites annon-ces. Comme il faut savoir si ça peut « fiter », c’est-à-dires’assurer qu’on a affaire à quelqu’un qui partage lemême style de vie, on préfère choisir son éventuelcolocataire parmi son réseau de connaissances. Ensomme, l’injonction est profondément contradictoire :il s’agit de connaître un inconnu, suffisamment poursavoir qu’il saura se comporter de façon familière, touten demeurant cependant un étranger.

Seul et avec l’autre : colocataires au quotidien (Québec) 487

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 488

6. À défaut de connaîtreun colocataire potentiel, les« partenaires de quotidien »sont recrutés par petitesannonces dans le journal, ousur un « babillard » commec’est le cas ici (photo del’auteure, 2001).

■ Le développement de l’intimité

Même si le colocataire est souvent une simpleconnaissance, la relation a généralement tôt fait de deve-nir familière. Quand on se retrouve ensemble chez soitous les matins au réveil, entre la douche et le café,l’étrangeté ne résiste pas longtemps ; il faut habituelle-ment peu de temps pour que les cohabitants aient lesentiment de vivre une relation privilégiée avec des inti-mes, même si elle demeure sans lendemain.

Comme Marie-Hélène le rappelle, vivre avecd’autres, c’est ne pas vivre seul, c’est jouir de tous lesbénéfices que procure la compagnie de l’autre : « J’aimeça, arriver chez nous, puis croiser quelqu’un qui dit : “Hé !Tu sais pas ce qui m’est arrivé aujourd’hui ?”, puis qui meconte sa journée. Ça fait de la vie. Je sais qu’il y a quelqu’unqui dort à côté dans l’autre chambre, qui peut arriver n’importequand. Même si je soupe pas avec mon coloc, il est là tu sais,on se parle [...] c’est peut-être juste un coloc, mais tu sais c’estmon coloc pis je vis avec tous les jours » (Marie-Hélène).Elle n’a pas besoin de voir son colocataire : le simplefait de savoir qu’il peut arriver n’importe quand lacontente. Elle n’a pas besoin d’échanger avec lui nonplus : la seule coprésence suffit. Si on comprend bien cequ’elle affirme, ce qu’elle apprécie dans la colocation,c’est le fait de vivre une relation d’intimité avecquelqu’un, une personne qui devient, temporairement

du moins, une sorte de repère dans son univers, puisqu’ilest son colocataire. Pour elle comme pour d’autres, enl’absence d’un conjoint, le colocataire devient cette per-sonne privilégiée, cet autrui signifiant auquel on peutse rattacher pour éviter de se penser et de se voir seul.Même s’il n’y a pas d’engagement, et même s’il n’y apas de projets d’avenir, les gestes les plus ordinaires duquotidien conduisent à un « être ensemble » bien réel :« J’aime ça, vivre en colocation, tu peux parler. Tu rentres chezvous, des fois il y a quelqu’un. La porte est pas toujours“barrée”. C’est le fun [plaisant] ça. J’aime ça quand j’arrivepis que la porte est “débarrée”. Il y a quelqu’un à la maison,il y a quelqu’un qui est là, qui fait quelque chose. On peutse parler et se dire : “Hé, on soupe ensemble ce soir ? On vaprendre une bière ?” On se parle [...] Des fois tu peux mêmedire... bien... : “Mets-moi donc mon onguent, j’ai mal là dansle dos. Peux-tu venir me frotter ?” [rires] C’est le fun ça »(Carole).

Il semble bien que le compagnonnage soit significatifet important pour tous : « Cet été, j’aurai les moyens derester tout seul, je vais sûrement aller rester avec Alain [...],c’est l’fun un coloc. T’arrives chez vous le soir et il y aquelqu’un... mais des fois il y a personne. [...] Mais en toutcas, c’est le fun de même, quand tu t’entends bien avecquelqu’un c’est cool » (Christian). Les femmes semblenttoutefois plus à l’aise que les hommes quand vient letemps d’aborder cet aspect de la vie en colocation.

488 Madeleine Pastinelli

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 489

7. À chacun son chat et àchacun sa litière ! Les occu-pants de cet appartementn’ont pas été en mesure deconfirmer si leurs animaux sepermettaient d’utiliser, àl’occasion, la litière du chatde l’autre ! (photo de l’au-teure, 2002).

Peut-être parce qu’il est plus difficile pour les hommes(surtout les plus âgés) de reconnaître qu’ils ont besoinde la présence de l’Autre. Ainsi, Michel et Claude (tousdeux dans la quarantaine) disent chacun à leur façon, leplus souvent du bout des dents, que la compagnie del’autre présente de nombreux avantages qui ne sont pasque financiers, mais c’est toujours pour se reprendreaussitôt, en faisant clairement ressortir la distance qui estmaintenue dans la relation. Chacun, finalement,demeure pour l’autre un étranger qui se maintient àbonne distance et qui « ne-nous-doit-rien ». Quelquepart entre les deux discours – soutenir qu’on n’a quefaire de la compagnie de l’autre ou prendre le risqued’accorder trop d’importance à une relation éphémère –,on finit souvent par revenir à la position plus neutre quiconsiste à apprécier la simple coprésence : « Rester encolocation, c’est le fun, c’est un peu comme avoir un matou àla maison. Ça fait une présence » (Michel).

Assimiler la relation de colocation à une associationstrictement économique participant d’une stratégie depauvreté serait, on le voit, plus que réducteur. À l’in-verse, croire qu’il s’agit d’une relation familière d’inti-mité au même titre que les liens conjugaux ou familiauxrelèverait de la plus grossière exagération. En fin decompte, la compréhension la plus fine de l’expériencede cette relation est peut-être à chercher dans le mélange

de ces deux thèses apparemment opposées. A priori, lescolocataires vivent ensemble pour partager les frais delogement et, à ce titre, les individus sont toujours inter-changeables dans leur position de colocataire. Dans lamesure où il n’y a jamais d’engagement affectif (et doncd’obligation sociale) et où les personnes sont interchan-geables, la relation est, dès le départ, construite sur labase d’une mise à distance de l’autre. Peu importe cequ’est l’intimité de la vie commune, chacun demeureseul dans sa vie, la présence de l’autre étant toujoursconçue comme accidentelle.

À partir du moment où les colocataires se sententmaintenus à distance l’un de l’autre par le non-engage-ment et par la question de l’intérêt financier qui fondeleur relation, ils peuvent confortablement s’engager dansl’intimité de l’« être ensemble ». Cette relation d’intimiténe porte pas à conséquence, puisque l’autre « est juste[rien de plus qu’]un coloc » (Marie-Hélène). C’est d’ail-leurs précisément pour éviter un éventuel dépassementde la distance qu’on n’envisage pas de se mettre enménage avec quelqu’un avec qui l’on serait déjà engagédans une relation impliquant une dimension affective(d’amitié par exemple). Même si les colocataires demeu-rent interchangeables dans leur rôle, et même si l’enga-gement à moyen terme n’a jamais sa place dans leurrelation, le lien qui les unit est rarement conçu commeanodin ou insignifiant, du moins pas dans l’immédiat de

Seul et avec l’autre : colocataires au quotidien (Québec) 489

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 490

cette relation éphémère. En effet, le colocataire a sou-vent vite fait de devenir cet autre signifiant à partirduquel et avec lequel on peut se repenser soi-même, àplus forte raison dans la mesure où on se trouve dansune situation instable, en plein processus de reconstruc-tion identitaire. Il faut donc résister à la tentation deconcevoir les colocataires de façon univoque, soit de

prétendre tantôt que le phénomène de la colocationparticipe d’une forme exacerbée d’individualisme, tan-tôt qu’il est le signe d’une nouvelle forme de commu-nautarisme. Pour Isabelle, vivre avec un colocataire,« c’est quand même avoir quelqu’un dans [s]a vie », mêmesi « c’est juste un coloc », comme se le rappelle cruellementMarie-Hélène. ■

Notes

* Ce texte est tiré d’un mémoire de maîtriseen ethnologie intitulé : Seul et avec l’Autre : eth-nologie de la vie en colocation dans le quartierLimoilou à Québec, déposé à l’université Laval enjuillet 2001 [Pastinelli, 2001]. Je tiens à remercierle Fonds FCAR pour son généreux soutien financier,ainsi qu’Olivier Maligne, Simon-Pierre Beaudet,Anne-Marie Desdouits, Andrée Fortin et LaurierTurgeon, pour leurs remarques et leurs conseils.

1. Les expressions « ménages » et « ména-ges privés » sont employées par les démogra-phes canadiens et par Statistique Canada(l’agence nationale chargée des recensements)pour désigner l’ensemble des personnes parta-geant une même unité domestique privée etnon exclusivement le groupe familial. Ainsi, ondistingue différentes catégories de ménages : lesménages unifamiliaux, multifamiliaux, nonfamiliaux, familiaux avec des personnes nonapparentées, non familiaux avec des personnesapparentées, ménages de personnes seules. Cevocable est discutable (dans le contexte de

l’administration canadienne, « ménages » estd’abord une traduction plus ou moins appro-priée de « households »), mais puisque je meréfère ici explicitement aux données de recen-sement qui sont systématiquement présentéessous ce terme, j’ai choisi de conserver « ména-ges », puisque nulle part, dans les recensementscanadiens, il n’est question de « groupes » oude « groupements ». Pour faire l’estimation dunombre de colocataires, j’ai d’ailleurs utiliséessentiellement les chapitres et tableaux intitu-lés « Population vivant dans les ménages privésselon la situation des particuliers dans leménage », dans lesquels on trouve les donnéesconcernant des catégories de recensement aussiobscures que « personnes non apparentéesvivant dans les ménages non familiaux » (colo-cataires ou couples homosexuels), « personnesnon apparentées vivant dans les ménages fami-liaux » (pensionnaires habitant avec une famille,colocataires partageant le logement avec uncouple marié, avec des conjoints de fait ou avecun parent et son ou ses enfants) et « personnesapparentées vivant dans les ménages non fami-liaux » (frères et sœurs, cousins et cousins,neveux et oncles qui partagent ensemble un

logement). Pour Statistique Canada, le« ménage » est dit familial, s’il comporte uncouple hétérosexuel (marié ou non) et/ou unenfant et au moins un de ses deux parents (peuimporte l’âge de ceux-ci), dans tous les autrescas, il s’inscrit dans la catégorie des « ménagesnon familiaux » (ce qui fait que deux frèrespartageant ensemble leur logement seront ins-crits dans la catégorie « personnes apparentéesvivant dans les ménages non familiaux »).

2. Le recensement de 2001, qui compor-tait (enfin !) une catégorie pour les couples demême sexe et une autre pour les colocataires,devrait permettre de mieux saisir l’étendue duphénomène et d’avoir un portrait plus précisde la situation socio-économique de ceux quicomposent ces regroupements.

3. Ce seuil est établi à 15 070 $ par an,pour une personne seule vivant dans une agglo-mération comptant entre 100 000 et 499 000habitants [Statistique Canada, 1999b : 11].

4. Tous les prénoms sont fictifs.

Références bibliographiques

DESPRÉS Carole, 1990, The Form, Experience and Meaning of Homein Shared Housing, thèse de doctorat en architecture, Milwaukee,University of Wisconsin.– 1993, « The use of a hybrid strategy in study of shared hou-

sing », in Ernesto G. Arias (dir.), The meaning and use of housing :International perspectives, approaches, and their applications, Alders-hot, Avebury : 381-403.

DOUGLAS Mary, 1971 [© 1967], De la souillure. Essai sur les notionsde pollution et de tabous, Paris, Maspéro.

FESTRAËTS Marion, 1998, « Colocation, mode de vie »,L’Express, 26 novembre 1998.

FILIOD Jean-Pierre, Daniel WELZER-LANG, 1992, « Tes désirsfont désordre... : sexes et symboliques dans l’espace domestique »,in Marion Ségaud (dir.), Le propre de la ville, Paris, Éd. de l’Espaceeuropéen : 42-65.

KAUFMANN Jean-Claude, 1992, La trame conjugale. Analyse ducouple par son linge, Paris, Nathan, coll. « Agora ».– 1993, Sociologie du couple, Paris, PUF.

PASTINELLI Madeleine, 2001, Seul et avec l’Autre. Ethnologie de lavie en colocation dans le quartier Limoilou à Québec [mémoire demaîtrise en ethnologie], Québec, Université Laval.

RIVIÈRE Claude, 1996, « Pour une théorie du quotidien ritua-lisé », Ethnologie française, 2, avril-juin : 229-238.

SCHWARTZ Olivier, 1990, Le monde privé des ouvriers. Hommes etfemmes du Nord, Paris, PUF.

SINGLY François de, 1996, Le Soi, le couple et la famille, Paris,Nathan.– 2000, Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune, Paris,

Nathan.

Société canadienne d’hypothèques et de logement, 1990, Lespersonnes seules non âgées au Canada : rapport sommaire, Ottawa,SCHL, Centre des relations publiques.

Statistique Canada, 1992, Famille : nombre, genre et structure [cata-logue no 93-312], Ottawa, ministère de l’Industrie, des Scienceset de la Technologie.– 1993, Un portrait des familles au Canada : projet des groupes cibles,

Ottawa, Statistique Canada.– 1999a, Profil des divisions et subdivisions de recensement du Québec,

vol. I, Ottawa, ministère de l’Industrie.– 1999b, Seuil de faible revenu, Ottawa, Statistique Canada.

WELZER-LANG Daniel (avec la collaboration de Jean-PierreFiliod), 1996, « Les hommes à l’épreuve du désordre : approcheanthropologique de la sexuation de l’espace domestique », Dia-logue, 121 : 82-94.

490 Madeleine Pastinelli

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.

Dossier : Bembo Puf205735\puf194519\ Fichier : eth3-05 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 8 Page : 491

ABSTRACTAlone with the other : cotenants’ daily lifeThe phenomenon of cotenancy has known an important development in Quebec for several years. A field study conducted in

1999 and 2000 among cotenants in a popular area of Quebec city enables to understand this new way of living, of organizing one’sdaily life and negociating one’s relation to the other. This short-lived grouping of people who have no close relations to each othergives rise to a continuous interplay in the construction of a home of their own, consisting alternately in coming closer to the otherand keeping him at a distance. The authorin explores the way of living « together » and « separately » at the same time according tostrange configurations either composed of men or women only, or mixed. This ethnography treats of very concrete points : spacesharing, conception of a home of one’s own, sharing of household products, housework and daily activities.

Keywords : Quebec. Cotenancy. Intimacy. Home.

ZUSAMMENFASSUNGAllein mit dem anderen : Mitmieter in ihrem Alltagsleben (Quebec)Seit vielen Jahren kennt das Mitmieten eine bedeutende Entwicklung im Quebec. Eine 1999 und 2000 in einem Arbeiterviertel

der Stadt Quebec bei Mitmietern durchgeführte Erhebung unterricht uns über diese neue Weise zu wohnen, sein Alltagsleben zuorganisieren und seine Beziehung zu dem anderen zu verhandeln. Diese vorübergehend zusammenlebenden Leute, die keine naheBeziehung zu einander haben, werdem zu einem stetigen Spiel in der Konstruktion ihres eigenen Heims geführt, in welchem sieabwechselnd zueinander näher kommen und sich von einander distanzieren. Die Autorin studiert wie sie gleich « zusammmen » und« getrennt » in eigenartigen Männer-, Frauen- oder gemischten Konfigurationen leben. Diese Ethnographie behandelt sehr konkretePunkte : Repräsentation des Heims, Raumteilung, Aufteilung der täglichen Aktivitäten, die Hausarbeiten und -produkte.

Stichwörter : Quebec. Mitmieten. Intimität. Heim.

Seul et avec l’autre : colocataires au quotidien (Québec) 491

Ethnologie française, XXXV, 2005, 3

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

-

- 19

2.17

1.36

.244

- 1

2/03

/201

4 04

h25.

© P

.U.F

. D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - - - 192.171.36.244 - 12/03/2014 04h25. © P

.U.F

.