R. Bartalini, I ‘Santi patroni’ e la ‘Caritas’ della cupola del duomo, la bottega pisana di...

Transcript of R. Bartalini, I ‘Santi patroni’ e la ‘Caritas’ della cupola del duomo, la bottega pisana di...

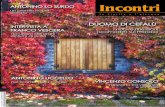

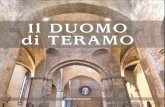

Le cinque piccole sculture poste sul ballatoio della cu-pola all’interno della cattedrale senese rappresentanoun insieme assai problematico. A partire dalla loro col-locazione. Sono adagiate su mensole fogliate e addos-sate a colonnette binate sul lato esterno della balau-stra, al di sopra dell’arco trionfale che separa la navatadalla crociera. Enzo Carli, nel darne conto a ridossodella rimozione dal loro impervio sito durante la se-conda guerra mondiale, reputò senz’altro spuria talecollocazione, supponendo che in origine le statuettefossero parte di un “altare”, oppure che si trovassero al-l’esterno “incassate entro delle nicchie”1. Nella sua im-portante ricognizione delle sculture del “duomo vec-chio” senese, Antje Middeldorf Kosegarten ha invecegiudicato che le figure marmoree siano state realizzatea un tempo con la balaustra, le mensole e le colonne,concludendo di conseguenza che questa ne sia stata dasempre la destinazione2. Bisogna tuttavia osservareche la figura femminile posta a sinistra ad aprire la se-rie è di minori proporzioni rispetto alle altre quattro(è alta – secondo le misure rilevate da Carli al momen-to della rimozione – 80 cm, mentre l’altezza delle altrevaria da 89 a 97 cm), che per uniformarla alle altre èstata provvista di uno zoccolo e inoltre che la sua col-locazione all’estremità sinistra è tutt’altro che ovvia.L’assetto delle sculture suscita quindi non poche per-plessità e la questione della loro originaria collocazio-ne all’interno del duomo è destinata a rimanere anco-ra aperta.Le quattro figure virili raffigurano un santo vescovo,un santo barbato che reca un libro e due giovani san-ti, uno dei quali (quello posto all’estremità destra)presenta distintamente la palma del martirio (l’attri-buto che tiene con le due mani l’altro santo, in partefratturato, è invece oggi irriconoscibile). Data la con-cordanza con l’iconografia dei santi di maggiore cultonella cattedrale senese nel corso del XIII secolo, qualeci è testimoniata dalla vetrata duccesca dell’abside, giàVittorio Lusini vi indicò la raffigurazione dei “santipatroni” della città: il vescovo Savino, l’apostolo Bar-tolomeo e i due santi martiri Ansano e Crescenzio3. Lafigura muliebre, dato l’attributo della cornucopia con-chiusa da una testa d’ariete e traboccante di fiamme,impersona invece la Sibilla Eritrea o, ancor più proba-

bilmente, la Caritas, quale è raffigurata nel sottostantepergamo di Nicola Pisano. Se fin dall’origine si univaai protettori celesti della città entro un “ciclo” dall’uni-taria concezione – come appare possibile consideratala coerenza formale con almeno due delle altre scultu-re – la figura poteva addirittura caricarsi del significa-to di personificazione di Siena quale Caritas, secondola sovrapposizione semantica e iconografica che Gio-vanni Pisano avrebbe realizzato, in modo invero piùcomplesso, nel gruppo statuario della porta di San Ra-nieri del duomo di Pisa4. Il nesso ideologico“carità”/”città” è proclamato espressamente nei Co-muni toscani di primo di Trecento: si consideri quan-to affermava Giordano da Rivalto nel corso di una pre-dica tenuta a Firenze il 4 ottobre 1304: “Città (Civitas)tanto suona come amore (Caritas) e per amore s’edi-ficaro le cittadi; perocché si dilettaro le genti di stareinsieme”5; oppure il fatto che la Caritas sovrasti il Bencomune nell’allegoria comunale del Buongoverno di-pinta da Ambrogio Lorenzetti in Palazzo Pubblico.Problematica è anche la precisa definizione stilisticadelle cinque sculture e la loro datazione. Il primo atentarne una definizione fu Harald Keller, al quale icinque marmi parvero il risultato di una sorta di com-binazione di motivi tratti dalle opere degli ultimi annidel grande Giovanni Pisano6, e successivamente EnzoCarli, riguardo al San Bartolomeo e al Sant’Ansano, sipronunciò addirittura per una diretta attribuzione al-l’artista negli anni estremi della sua straordinaria car-riera, mentre riferì la Caritas a Tino di Camaino, ossiaal maggiore dei suoi “creati”7. Tali posizioni, comun-que, hanno riscosso ben poco consenso col seguitostudi; anzi, sono state ben presto fieramente avversa-te8, tanto che i “santi patroni” della cupola sono rima-sti a lungo confinati in una sorta di limbo, quasi si trat-tasse di opere “fuori contesto” in una Siena che, dopola partenza nel 1297 di Giovanni Pisano dal cantieredel duomo, vedeva la scultura orientarsi su strade di-verse. L’analisi più impegnata, in tempi relativamenterecenti, si deve ad Antje Middeldorf Kosegarten, laquale ha giudicato unitariamente il ciclo opera di unoscultore senese, rilevando tuttavia, sulla scorta dellenotazioni degli studi precedenti, la sensibile conoscen-za delle opere pisane di Giovanni (specialmente le

55

I Santi patroni e la Caritas della cupola del duomo,la bottega pisana di Giovanni e Ciolo di NeriRoberto Bartalini

sculture e i rilievi del pergamo della cattedrale, al qua-le si lavorò dal 1302 al 1310-1311), un fatto da cui haindotto una datazione attorno al 13109.A mio modo di vedere, è difficile considerare piena-mente omogenea la serie sotto il rispetto stilistico. Ilprobabile San Crescenzio non è ben giudicabile, dato ilrifacimento moderno della testa, ma sembra comun-que un scultura piuttosto irrisolta a confronto col di-namismo, l’articolazione e il pathos di figure qualiSant’Ansano, San Bartolomeo o la stessa Caritas10. Di-verso è il caso del Santo vescovo Savino: i flessuosi rit-mi gotici formati dal ricadere del piviale e soprattuttol’incisivo realismo fisionomico del volto lo staccanodalle altre sculture, allineandolo piuttosto, come scri-veva Carli, a quelle tendenze ritrattistiche della scultu-ra trecentesca senese che trovano un’alta espressionenella tomba del vescovo Tommaso d’Andrea (mortonel 1303) a Casole d’Elsa, opera del maestro di pietraGano di Fazio11.Omogenee nel loro deciso carattere giovanneo si di-mostrano al contrario le altre tre sculture: la Caritas ei Santi Bartolomeo e Ansano. Ma non per questo po-

tranno addebitarsi allo scalpello di Giovanni Pisanostesso, trattandosi piuttosto di un’intelligente ripropo-sizione della sua maniera, per quanto reinterpretata esemplificata. Una declinazione analoga dei modi diGiovanni si incontra nella Madonna col Bambino ogginel Museo Civico “Andrea Guardi” di Piombino, untempo collocata sulla facciata del palazzo comunaledel piccolo centro tirrenico, simile a tal punto allesculture senesi – nella struttura del panneggio, nell’ar-ticolazione del corpo, nei tratti facciali – da aprireun’inedita prospettiva.La Madonna di Piombino appare un’aderente ripro-posizione di precisi modelli del grande maestro pisa-no: dalla Madonna col Bambino che Giovanni avevascolpito per la lunetta del portale orientale del batti-stero di Pisa a quella eseguita per Enrico Scrovegni,giusto negli anni dei lavori al pergamo della cattedra-le pisana, e collocata sull’altare della cappella dell’Are-na a Padova. Anche la fisionomia della Madonna testi-monia la consuetudine con la maniera di Giovanni ne-gli anni di elaborazione del pergamo pisano, perquanto il Bambino si mostri con un sorriso accatti-

1. Caritas. Siena, duomo,ballatoio della cupola

2. Ciolo e Marco da Siena,Madonna col Bambino.Piombino, Museo Civico“Andrea Guardi”

56

vante e sereno e con tutta una serie di sinuose calligra-fie nella capigliatura che vanno al di là degli aspetti piùtipici della scultura giovannea. Chi scolpì il gruppo ri-nunciò del resto anche ai bruschi scavi del marmo, al-le tensione e al macchiato chiaroscurale propri delleopere autografe del maestro, per spingersi al contrarioalla ricerca di volumi più nitidi e torniti, di una solidacompattezza d’impianto, che apparentano tale rein-terpretazione degli esiti di Giovanni a certi risultatidella contemporanea scultura senese che più stava rea-gendo e si stava allontanando dal difficile esempio delpisano.L’iscrizione sulla base testimonia che fu scolpita daimaestri Ciolo e Marco da Siena12, due scultori dei qua-li è possibile ricostruire almeno in parte la vicenda.Marco da Siena fu un maestro di pietra – pare di capi-re – di minor spessore rispetto al primo “firmatario”della scultura di Piombino: si tratta di uno dei lapicididel team pisano di Giovanni (“Marcus senensis”), at-testato nel cantiere della cattedrale nel giugno del1301, tra maggio e giugno del 1303, tra settembre 1303

e aprile 1304 e di nuovo nel giugno del 130413. Ciolo diNeri, invece, giunse ad assumere un deciso rilievo (eper lungo tempo) tra i collaboratori di Giovanni Pisa-no, e la Madonna di Piombino corrisponde perfetta-mente alla sua identità di scultore quale emerge dallefonti scritte.Il senese Ciolo di Neri dovette essere uno dei tanti aiu-ti assoldati da Giovanni Pisano già durante i lavori al-la facciata occidentale del duomo di Siena e che poi, al-la fine del 1297, seguirono il maestro a Pisa al momen-to del repentino abbandono del cantiere da parte diGiovanni. La più antica documentazione superstitedella fabbrica del duomo di Pisa ci mostra infatti ilmagister lapidum Ciolo da Siena, così come il fratelloNuto e diversi altri lapicidi di origine senese (Tano,Tura, Cecco, Tofano, Marco ecc.), impegnato nel can-tiere della cattedrale pisana fin dal febbraio del 1299,attivo accanto a Giovanni (o meglio, alle sue dipen-denze) per l’intero anno col salario giornaliero pro-prio dei lapicidi sottoposti al capomaestro, che am-montava a tre soldi e mezzo14. Fin da questo momen-to Ciolo si dimostra uno dei più fidati e assidui colla-boratori di Giovanni. Tra il gennaio dell’anno 1300 e ilnovembre del 1301, periodo che corrisponde al culmi-ne dei lavori per il pergamo della pieve di Sant’Andreaa Pistoia (che fu compiuto nel 1301), sia Giovanni cheCiolo sono assenti dalla fabbrica della cattedrale pisa-na. Riassumeranno i rispettivi ruoli nel cantiere nellostesso momento, ovvero nel dicembre del 1301, quan-do – a testimonianza dei rapporti strettissimi del sene-se col grande pisano – la documentazione contabile cipresenta Ciolo (al pari del fratello Nuto) quale “famu-lus” del maestro Giovanni15.Negli anni seguenti la maestranza diretta da GiovanniPisano fu impegnata nei lavori per le “gradule” (i gra-dini scolpiti che attorniavano il perimetro della chiesa,oggi in larga parte al Museo dell’Opera del Duomo diPisa) e soprattutto per il nuovo, grande pergamo dellacattedrale. Si trattava di una folta e composita mae-stranza della quale i registri della fabbrica restituisco-no per diversi anni i nomi dei componenti e la loroestrazione geografica (vi figuravano pisani, fiorentini,senesi, “lombardi”)16, al cui interno Ciolo di Neri as-sunse un ruolo sempre più decisivo, secondo, da uncerto momento in avanti, al solo Giovanni. Dal mag-gio del 1303 nella lista dei lapicidi il suo nome segueimmediatamente quello del capomaestro, e durante lesue assenze pare farne le veci, con la qualifica di magi-ster preposta al nome, che non è attribuita ad altri. Fi-no ad assumere nel settembre del 1303, durante una diqueste assenze, la carica di caput magistrorum17. Ebbedunque per certo un ruolo nei travagliati lavori per ilpergamo della cattedrale pisana, che avrebbero occu-pato il team di Giovanni fino al 1310-131118.Ciolo di Neri entro il cantiere pisano emerge dunqueprogressivamente dal sottobosco degli aiuti di Gio-vanni, fino ad assumere, all’ombra del grande pisano,una propria fisionomia come maestro di pietra, acqui-sendo un ruolo leader entro il team giovanneo19. È

58

4. Sant’Ansano,particolare. Siena, duomo,ballatoio della cupola

inoltre stimato quanto basta da poter assumere dei di-scepoli in proprio, com’è il caso di Terio fratello di Bal-dino da Castelfiorentino, abitante a Siena, che nel set-tembre del 1309 prometteva di accogliere e al quale siimpegnava a insegnare “artem de lapidibus”20. In que-sto primo decennio del secolo, coadiuvato da Marcosenese, dovette scolpire, all’ombra di Giovanni maquale commissione autonoma, anche la Madonna colBambino oggi conservata nel Museo “Andrea Guardi”di Piombino. Le sculture senesi che qui interessano sileggono appunto d’un fiato accanto a quest’ultimogruppo scultoreo. Il San Bartolomeo, infatti, mostranell’insieme una postura e una struttura del panneg-gio perfettamente paragonabili a quelle della sculturadi Piombino; a sua volta, la Caritas ha il volto un po’atono e la solida struttura corporea, come incapsulatain una geometria ancora duecentesca, che è propria

della Madonna. Il Sant’Ansano, infine, esile e compat-to, come avvitato su se stesso, ha un volto che si assi-mila bene a quello del Cristo crocifisso o di alcuni degliApostoli angolari del pergamo pisano, ma essi sonotradotti con un garbo, una trepida tenerezza e un sen-so delle calligrafiche profilature nella delineazione deicapelli estranei alla veemente passione dei marmi diGiovanni.Il gruppo dei “santi patroni” e della Caritas per l’inter-no della cattedrale potrebbe dunque rappresentareuno dei compiti che aveva di fronte Giovanni Pisanodurante la sua permanenza come capomaestro dellafabbrica del duomo di Siena, rimasto tuttavia irrealiz-zato e delegato – ormai rientrato a Pisa – alla sua mae-stranza, entro alla quale un ruolo decisivo, come si èvisto, ben presto aveva assunto Ciolo di Neri. Questopermetterebbe di spiegare sia i caratteri giovannei

5-6. Scultori dell’inizio del XIV secolo, Santipatroni e Caritas,particolari. Siena, duomo,arco trionfale

59

1“Poiché l’ubicazione dalla quale sono state testé rimosse non sembral’originaria, è pur da chiedersi di che complesso facessero parte. Esclu-derei una destinazione sepolcrale, perché se conformemente all’usopiù comune fossero state ai lati della Madonna o di altro simulacro en-tro un tabernacolo cuspidale, non presenterebbero la testa vòlta nellamedesima direzione, ma tenderebbero a raffrontarsi; meglio si sareb-bero prestate a decorare un altare, ma anche questa supposizione po-trebbe trovare un ostacolo nel fatto che il marmo è friabile e rincottocome se fosse stato lungamente all’aperto; non corroso però diretta-mente dalle intemperie, il che le farebbe pensare incassate entro dellenicchie oppure protette da qualche sovrastante ombracolo o da unacornice aggettante, come nel caso che avessero coronato la sommitàdei timpani di qualche finestra, prima dei rimaneggiamenti e dei rifa-cimenti barocchi del paramento esterno della chiesa” (Carli 1941, p.47).2“Gegenüber Keller und Carli gehen wir also davon aus, daß die fünfStatuen zusammen mit Balaustrade und Konsolen im Zuge der Vollen-dung des Domlanghauses im frühen Trecento ad hoc für ihren heuti-gen Aufstellungsort gearbeitet worden sind (Middeldorf Kosegarten1984, p. 131).3Lusini 1911, parte I, Siena 1911, p. 210.4È questa l’acuta ipotesi esegetica di A. Middeldorf Kosegarten (1984,p. 132). Per la personificazione della città nel portale pisano di San Ra-nieri vedi Seidel 1987, pp. 179-196.5Prediche del B. Fra Giordano da Rivalto recitate in Firenze dal MCCCIIIal MCCCIV, a cura di D. Moreni, II, Firenze 1831, pp. 77-78, citato daSeidel 1987, p. 191.6Keller 1937, p. 193.7Carli 1941, pp. 29, 47-518Vedi Wundram 1958, p. 254.9Middeldorf Kosegarten 1984, pp. 132-133.10In merito alla testa, rifatta in stucco, Enzo Carli (1941, p. 51) scrivevache “fu aggiunta alla fine del secolo scorso dall’operaio Santi Boncom-pagni”. Anch’egli giudicò il San Crescenzio difforme dalle altre scultu-re (“opera di mediocrissimo interesse, goffa e incerta nella condotta

dei panneggi, probabilmente eseguita da un ignoto tagliapietre locale”:ibidem, p. 51).11Carli 1941, p. 51. Il San Savino non ha tuttavia niente della politezzae della concisione arnolfiana delle sculture del sepolcro casolano e, piùin generale, della prima attività di Gano di Fazio.12L’epigrafe recita “HOC OPUS FECERUNT MAGISTRI CIOLUS ET MARCUS DE

SENA”.13Archivio di Stato di Pisa (d’ora in avanti ASP), Opera del Duomo 79,c. 40v; ASP, Opera del Duomo 81, cc. 23v, 26r, 28r, 30v, 32v, 35r, 37v, 40r,42v, 67v, 70r, 73r, 75v, 78r, 80r, 82r, 84v, 86v, 89r, 91r, 93r, 95r, 98r, 99v,102r, 104r, 105r, 107r, 108v, 110r, 112r, 113v, 115v, 117v, 118v, 120r,122r, 124r, 125v, 127r; ASP, Opera del Duomo 83, c. 34v; parzialmentecitati da Lupi 1904, p. 365, e A. Caleca, in Castelnuovo 1992, p. 246. GiàCaleca (ibidem) ha indicato la probabilità che fosse tale Marco il co-adiutore di Ciolo di Neri nella Madonna di Piombino.14ASP, Opera del Duomo 77, cc. 13r, 15v, 18r, 24v, 26v, 28v, 31r, 34,r, 36v,39r, 41r, 42v, 44v, 47v, 49v, 51v, 59r, 66v, 71v, 84v, 87v, 145v, 146v, 149v,151v, 153r, 156r, parzialmente citati da Lupi 1904, p. 363, e A. Caleca,in Castelnuovo 1992, p. 245. Riguardo agli altri lapicidi di origine se-nese: Lupi 1904, pp. 360-361, 362, 365 e passim; Giorgi, Moscadelli2005, p. 243, nota 270.15ASP, Opera del Duomo 79, c. 99v.16Vedi, a titolo d’esempio, la documentazione dei mesi ottobre-dicem-bre 1302 trascritta da Bacci [1926], pp. 22-29.17ASP, Opera del Duomo 80, c. 70r.18È Ciolo di Neri, del resto, a occuparsi di procurare i trapani e i loroaccessori “qui operantur ad laborerium pervii”, come risulta da unanota di esborso del marzo 1305 (ASP, Opera del Duomo 83, c. 101v).19Per una proposta di ricomposizione di un buon tratto della sua vicen-da vedi il mio Nell’ordita di Giovanni Pisano: Ciolo di Neri, in Sculturagotica senese. Atlante, vol. I, 1250-1350, a cura di R. Bartalini, Torino2009, in corso di stampa, ove si troverà anche un regesto dell’intera do-cumentazione relativa allo scultore.20Il contratto, rogato il 16 settembre 1309, fu pubblicato per la primavolta da G. Milanesi (1854-1856, I, pp. 174-175).

(all’altezza del pergamo pisano) sia le divergenze ri-spetto alle opere proprie di Giovanni (o sulle qualimantenne un forte controllo tecnico e stilistico). Secosì stessero le cose, rimarrebbe comunque il fatto chenemmeno la maestranza giovannea avrebbe conclusol’impegno (oppure che la commissione a questo pun-to fosse stata affidata a più artefici), data la disomoge-neità del San Savino e del San Crescenzio rispetto allesculture inequivocabilmente giovannee.La datazione del piccolo ciclo sembra doversi attestare

ormai nel primo decennio del nuovo secolo, ma pro-babilmente in anticipo sul 1310, considerato ancheche il canone dei protettori celesti di Siena è ancoraquello duecentesco testimoniato dalla vetrata ducce-sca dell’abside della cattedrale (Bartolomeo, Savino,Ansano, Crescenzio) e non quello rinnovato (nel qua-le Vittore sostituisce Bartolomeo) attestato a partiredalla Maestà dell’altar maggiore, che Duccio realizzònegli anni 1308-1311.

60