Qu'est-ce qu'un enfant?

Transcript of Qu'est-ce qu'un enfant?

Littératures

EN

FAN

CE

E

T

ER

RA

NC

E

20 €

ENFANCE ET ERRANCE Littératuresdans la littérature européenne du XIXe siècle

Figure de la marge, gamin de Paris ou petit vagabond des rues de Londres, l’enfant errant devient paradoxalement un personnage central du roman européen du XIXe siècle, tant il synthétise les hésitations et les contradictions d’une société en pleine mutation et sape durablement l’éthique de progrès qui prévaut autour de lui mais ne sait pas l’inclure. Le roman populaire, le théâtre et l’écrit autobiographique reviennent inlassablement vers l’enfant errant, fascinés qu’ils sont par une dialectique ambiguë qui fait alterner errance et intégration, liberté et enfermement, dérive et itinéraire. Quant à la littérature de jeunesse, que l’on voit se développer au cours du siècle, elle offre obstinément en modèle à son lectorat ce petit personnage souvent effronté, toujours à l’écart, comme si l’éducation et la socialisation de l’enfant-lecteur ne pouvaient se passer de l’exemple des tribulations du petit vagabond. C’est donc sur cette figure familière de la littérature du XIXe siècle que se penche cet ouvrage, qui examine les multiples facettes de l’errance, qu’elle soit misérable, aventurière, réelle ou fantasmée, quête identitaire ou encore désir d’éprouver la norme, car le propos ici est bien de montrer que le petit personnage fragile traverse le siècle porteur d’un questionnement qui dépasse largement la dimension sociale.

ENFANCE & ERRANCE

ENFANCE & ERRANCE

dans la littérature européenne du XIXe siècle

dans la littérature européenne du XIXe siècle

Études réunies et présentées par

Isabelle HERVOUET-FARRARÉtudes réunies et présentées par

Isabelle HERVOUET-FARRAR

dans la littérature européenne du XIXe siècle

©

Maison des Sciences de l’Homme4, rue Ledru – 63057 Clermont-Ferrand Cedex 1

Tel. 04 73 34 68 09 – Fax 04 73 34 68 [email protected]

www.pubp.frDiffusion en librairie : CiD – en ligne : www.lcdpu.fr

Collection “Littératures” dirigée par le CELIS, Clermont-Ferrand

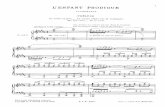

Illustration de couverture : Isabelle Hervouet-Farrar, Sans titre (2011)

ISBN - 978-2-84516-504-5

Dépôt légal : second trimestre 2011

ENFANCE & ERRANCE

Études réunies et présentées par Isabelle HERVOUET-FARRAR

dans la littérature européenne du XIXe siècle

Littératures

Comité de lecture

Pascale AURAIX-JONCHIÈREProfesseur à l’U.B.P.

Daniel et Mária Minich BREWERProfesseurs à l’Université du Minnesota

Jacques CARRÉProfesseur à la Sorbonne - Paris IV

Sylviane COYAULTProfesseur à l’U.B.P.

Anna DOLFIProfesseur à l’Université de Florence

Rose DUROUXProfesseur à l’U.B.P.

Françoise LAVOCATProfesseur à Paris VII

Jacques LAJARRIGEProfesseur à la Sorbonne Nouvelle, Paris III

Alain MONTANDONInstitut Universitaire de France

Jörn STEIGERWALDRuhr-Universität Bochum

Collection dirigée par Alain Montandon

Littératures

ENFANCE & ERRANCE dans la littérature européenne du XIXe siècle© PUBP, 2011, ISBN - 978-2-84516-504-5

271

Qu’est-ce qu’un enfant ? Enfance, subjectivité

et récit chez Guy de Maupassant

Philip HADLOCK

En conférant à l’enfant le rôle du « psychanalyste de notre quotidien1 », Jean-Bertrand Pontalis exprime les enjeux que pose l’enfant pour la modernité littéraire : la littérature serait-elle le remède de l’« enfant-question » ? Le seul traitement dont dispose l’adulte pour se soulager lorsque l’enfant, entravant le savoir de l’adulte, lui fait revenir les bruits de son propre discours intérieur ? Ou serait-elle tout simplement le pansement qui absorbe la surcharge pulsionnelle provoquée par l’intrusion de l’enfant dans les lieux les plus instables de la psyché, là où le sujet s’efforce de se frayer une voie vers l’identifiable, vers le représentable ? Quoi qu’il en soit, la littérature moderne ne cesse de constater la concurrence de l’enfant, de se poser des questions sur les enjeux de l’enfance pour son intelligibilité à elle, de s’interroger sur la passion de l’interprétation que l’enfant porte en lui. Toutefois, la rencontre entre la littérature et l’enfant peut s’avérer mutative. Dans ses deux contes intitulés « L’Enfant » (1882 et 1883), Guy de Maupassant prend la mesure du prélèvement que cette rencontre entre enfant et littérature fait de l’intelligibilité du sujet moderne. L’enfant fait irruption dans le récit maupassantien aux endroits où le sujet – aux prises d’une errance liée aux dimensions de l’identité sexuelle que le texte littéraire ne sait ni éliminer ni représenter – risque de sortir du symbolisable ; aussi ces deux contes font-ils buter les errances liées au donjuanisme (1882) et à la nymphomanie (1883) sur la procréation d’un enfant qui immobilise le sujet dans les zones débiles du symbolisable où le langage s’efforce de définir le sujet dans son essence d’être désirant.

Cette plongée dans les régions les plus obscures du psychisme nous ouvre la voie sur une radicalité de l’intime, cette zone qui recèle les pulsions, les sensations, et les représentations les plus internes de la psyché, et donc, celle que la littérature convoite le plus avidement. C’est incontestablement dans l’horizon d’une interrogation radicale sur le subjectivable que l’errance nous situe : saisissant l’ego dans cette

1 Perdre de vue, Paris, Gallimard « Folio Essais », 1988, p. 223. Voir aussi le chapitre

intitulé « L’Enfant-question » dans Entre le rêve et la douleur, Paris, Gallimard, 1977, p. 117-28.

272

Philip HADLOCK

270 PHILIP HADLOCK

angoisse qui l’incite à fuir la punition surmoïque, elle repère dans l’activité du moi pensant les aspects les plus intolérables de l’expérience psychique. Alors quoi, l’errance ? À quels signes y discerner la percée d’un quelconque refoulé de l’inconscient, d’un sens caché d’une intimité en pleine révolte ? Lui est dévolu le rôle d’un réseau de significations préverbales qui retient le pouvoir de faire succéder aux platitudes et aux constats mornes du mal-être – « je ne suis nulle part », « je suis mal dans ma peau » et ainsi de suite – l’énonciation d’un ailleurs par lequel le sujet arrive à se situer par rapport à son désir. Qu’est-ce à dire sinon que l’errance est symptomatique d’une tentative de savoir comment l’expérience du négatif est articulée au sujet ? N’est-ce pas en repérant ce lieu d’attraction et de répulsion inextricablement conjointes que l’errance signale à la littérature la présence d’un sujet dont l’existence ne se sent que dans sa relation secrète avec un objet aimé et haï dans une même démesure ? Chez Maupassant, un érotisme qui déborde les confins du subjectivable met en marche une errance touchant à ce qu’il y a de plus fondamental dans la pente régressive où le rabattement de cet objet primaire sur un fantasme archaïque s’incarne dans une réalité – psychique et matérielle en même temps – que l’enfant viendra occuper. Les derniers jours d’un Don Juan qui renonce à sa vie antérieure préparent la voie par laquelle le récit maupassantien expose ses lecteurs aux états limites du psychisme :

Après avoir longtemps juré qu’il ne se marierait jamais, Jacques

Bourdillère avait soudain changé d’avis. Cela était arrivé brusquement, un été, aux bains de mer. [...]

Présenté à la famille, il plut et il devint bientôt fou d’amour. [...] Les parents hésitèrent longtemps, retenus par la mauvaise réputation du

jeune homme. Il avait une maîtresse, disait-on, une vieille maîtresse, une ancienne et forte liaison, une de ces chaînes qu’on croit rompues et qui tiennent toujours.

Outre cela, il aimait, pendant des périodes plus ou moins longues, toutes les femmes qui passaient à portée de ses lèvres.2

Et la question d’une errance liée à un érotisme hors de prise s’articule

encore plus vigoureusement quand Maupassant l’inscrit un an plus tard dans une interrogation sur le sens de la nymphomanie :

Celle que j’appellerai Mme Hélène avait des sens. Elle les avait eus dès

sa petite enfance. Chez elle ils s’étaient éveillés alors que la parole

2 Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la

Pléiade », 1974, vol. I, p. 483. Toutes les références à l’œuvre de Maupassant renvoient à cette édition.

273

Qu’est-ce qu’un enfant ? Enfance, subjectivité et récit chez Guy de Maupassant

QU’EST-CE QU’UN ENFANT ? 271

commence [...] Je constatai qu’elle était femme déjà et harcelée sans repos par des désirs d’amour. Rien qu’à la voir on le sentait. Elle avait des lèvres grasses, retournées, ouvertes comme des fleurs, un cou fort, une peau chaude, un nez large, un peu ouvert et palpitant, de grands yeux clairs dont le regard allumait les hommes.

Qui donc aurait pu calmer le sang de cette bête ardente ? Elle passait des nuits à pleurer sans cause. Elle souffrait à mourir de rester sans mâle. (I, 983)

On peut postuler dans une première estimation que le donjuanisme et

la nymphomanie, frôlant tous les deux les pôles des régions psychiques où la fonction sexuelle s’articule au sujet, constituent le retour d’une pulsionnalité à la recherche d’un effet de symbolisation. Car le don juan et la nymphomane raniment l’impossibilité de penser le négatif par rapport à leur désir. Plus douloureux, plus scandaleux que l’érotisme qui ne peut se manifester sans évoquer le regard réprobateur de la Loi est celui qui évacue toute possibilité de dénégation – de cette célèbre Verneinung de Freud – par laquelle le symbole s’émerge : se disant « je ne désire pas... », le sujet se donne la liberté de franchir le refoulement en construisant à la place de la pulsion un symbole de la négation. Le « ne pas », par cette négation explicite, signale au sujet qu’il désire en dépit du sentiment du négatif et grâce à lui3. La séduction liée au donjuanisme et à la nymphomanie – et donc, la terreur aussi – retiennent la charge de ce conflit du symbolisable bâti sur l’échec du sentiment du négatif : « je désire encore, malgré tout, toujours, partout... ». La séduction ultime serait celle qui nous tient le miroir dans lequel la pulsion non symbolisable peut enfin s’intégrer à la radicalité de l’érotique. Disons alors que c’est aux endroits dans le psychisme où le sujet célèbre ses incertitudes identitaires que la radicalité posée par le don juan et la nymphomane fait appel. Ce heurt avec l’impossibilité de nos identités sexuelles, le donjuanisme et la nymphomanie – incarnant les excès intarissables du désir – n’arrêtent pas de le donner à voir. Ce faisant, ils invoquent ce caractère bizarre et fascinant de l’histoire d’Œdipe – voire du récit même – qui relève du fait que nous ne savons jamais si c’est le désir qui fait survenir l’obstacle ou si c’est l’obstacle qui fait survenir le désir4. D’où les effets calamiteux de l’enfant pour la cohérence narrative : il se peut que l’enfant soit le seul témoin de cet ego idéal, de ce moi

3 Voir sur ce point Sigmund Freud, La Dénégation, trad. Bernard This et Pierre Thèves,

Paris, 1925, p. 9-15. Voir aussi Jacques Lacan, « Introduction au commentaire de Jean Hippolyte sur la Verneinung de Freud » in Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 369-80 ; Jean Hippolyte, « Commentaire parlé sur la Verneinung de Freud » ibid., 879-87. 4 Adam Phillips propose des réflexions fascinantes à ce sujet dans On Kissing, Tickling, and

Being Bored, Cambridge (Massachusetts, USA), Harvard, 1993, p. 83.

274

272 PHILIP HADLOCK

prélinguistique qui sait toujours ne pas parler, qui n’a pas encore oublié la passion d’une vie sans langage. Prêtant à croire que son silence recèle un savoir interdit – et non pas une ignorance – sur les aspects radicaux de l’identité sexuelle, l’enfant préserve un savoir sur le négatif, sur une compétence négative du moi, sur une intelligibilité de la pulsionnalité qui mobilise l’errance.

Si l’errance constitue chez Maupassant le symptôme d’un traumatisme afférent au clivage entre l’érotique et le symbolisable, elle confère à l’enfant, accidentellement procréé, le pouvoir d’un objet spéculaire qui permet au lecteur de s’interroger sur les instabilités psychiques qu’exprime l’errance. Le premier des deux contes de Maupassant fait s’attarder le lecteur sur le retour troublé d’une stabilité affective :

Quand il apercevait Berthe Lannis de loin, sur la longue plage de sable

jaune, il frémissait jusqu’aux cheveux. Près d’elle, il devenait muet, incapable de rien dire et même de penser, avec une espèce de bouillonnement dans le cœur, de bourdonnement dans l’oreille, d’effarement dans l’esprit. Était-ce donc de l’amour, cela ?

Il ne le savait, n’y comprenait rien, mais demeurait, en tout cas, bien décidé à faire sa femme de cette enfant. (I, 483)

Se peut-il que Maupassant ait voulu ajouter d’un seul geste un épisode aux chefs-d’œuvre de ses précurseurs normands ? Son scénario reprend plutôt explicitement le thème d’Une vieille maîtresse (1851) de Barbey d’Aurevilly en y ajoutant un clin d’œil à Flaubert. Un vocabulaire psychique reliant le sens indicible de l’enfant à la rencontre entre l’érotisme et le discours littéraire s’établit à travers ces allusions : comme s’il était impossible de concevoir cette rencontre sans recourir à la cohérence préétablie du récit littéraire ; comme si, pour représenter les vides et les silences que l’enfant troue dans la représentation de l’ego, il fallait plonger dans la figuralité que l’enfant d’Emma Bovary lègue au représentable5 ; comme si, pour neutraliser les excès d’un érotisme masculin en pleine révolte, il fallait un point de repère, un recours stabilisant aux effets de la symbolisation. Sans démonter le fantasme dont il prend la relève, l’enfant envahit ce nucleus de l’imaginaire où le pouvoir fabulateur de la littérature construit un répertoire d’images et de représentations archaïques ; aussi trouble-t-il les endroits dans la pensée et dans le langage où le fantasme déclare forfait, devient inutile à ce processus primaire pour lequel le discours littéraire l’a recruté :

5 Lawrence Schehr a mené une excellente étude sur la question de la figuralité de Berthe

Bovary. Voir Flaubert and Sons, New York, Peter Lang Publishers, 1986.

Philip HADLOCK

275

QU’EST-CE QU’UN ENFANT ? 273

Une porte de côté s’ouvrit, un domestique entra, tenant sur un plateau une lettre pressée qu’un commissionnaire venait d’apporter. Jacques prit en tremblant ce papier, saisi d’une peur vague et soudaine, la peur mystérieuse des brusques malheurs. [...]

Voilà ce qu’elle disait : Monsieur,

Une fille Ravet, votre ancienne maîtresse, paraît-il, vient d’accoucher d’un enfant qu’elle prétend être à vous. La mère va mourir et implore votre visite. (I, 485)

Tant de peurs, de sensations vagues et irreprésentables encombrent ce

lieu de rencontre entre l’écriture et l’enfant. Mais il ne suffit pas de noter la présence des fantômes de Berthe Bovary et de Ryno de Marigny dans les abîmes d’intertexte où l’enfant vient hanter la cohérence du récit maupassantien ; ce qu’il faut souligner, c’est l’agencement d’un répertoire de fantasmes qui se désignent comme tels. Cette notion du spéculaire pensé que Julia Kristeva propose pour parler de la dérivation du montage pulsionnel inventé par le fantasme vers le langage, vers la pensée, convient parfaitement aux processus qui sous-tendent le récit de Maupassant : « des signaux saisis, découpés et agencés de manière telle que la pensée fantasmatique de l’écrivain-cinéaste s’y profile et vous invite à y retrouver d’abord vos propres fantasmes, puis à les évider6 ». Tout y est symptôme, ironie, scandale qui restaure au corps maternel – par le biais d’une horreur représentée – le battement de l’abjection par lequel le sujet s’éveille aux conditions de sa propre subjectivité : « Elle saignait ; elle saignait, blessée à mort, tuée par cette naissance. Toute sa vie coulait ; et malgré la glace, malgré les soins, l’invincible hémorragie continuait, précipitait son heure dernière » (I, 486). Le côté le plus scandaleux de l’enfant accidentellement procréé réside sans doute dans ce geste de faire penser le spéculaire au lecteur ; l’enfant, révélant que les images fantasmatiques elles-mêmes ne sont jamais au premier degré, recouvre tout ce réseau de fantasmes désossés, désarticulés, qui donnent corps dans le spéculaire à la conflictualité du désir de savoir. Maupassant abandonne son lecteur dans cette impasse où l’enfant s’intègre aux frayages de la séduction romanesque : « Alors Berthe murmura : "Eh bien, nous l’élèverons ce petit" » (I, 488).

Cette amorce de lecture de la signification de l’enfant pousse à soutenir que la typologie maupassantienne trouve dans la rencontre entre la littérature et l’enfant le signe irréductible du piège que le réel tend à la représentation. S’il fallait un blason au spéculaire pensé, ce serait l’enfant de Don Juan ; car c’est bien lui qui condense l’impossibilité de rester dans les fantasmes séducteurs auxquels le donjuanisme fait s’achopper le 6 La Révolte intime, Paris, Fayard, 1997, p. 117.

Qu’est-ce qu’un enfant ? Enfance, subjectivité et récit chez Guy de Maupassant

276

274 PHILIP HADLOCK

discours littéraire tout en en exhibant la vérité matérielle et symbolique qu’ils rendent insoutenable. Impossible d’évacuer « ce petit » du champ où la littérature s’interroge sur son recours au représentable. Cet enfant de l’imaginaire littéraire nous maintient-il englués dans l’intermédiaire où aucune réponse au fantasme n’est possible ? Y a-t-il une littérature qui oserait se mesurer à la densité irréductible de cet espace, brusquement ouvert par l’enfant, où sa révolte à elle perd tout son sens, toute sa potentialité imaginaire, c’est à dire tout son néantir ?7 Reprenant la thématique de l’enfance un an plus tard, Maupassant fait aboutir ces questions implicitement posées dans le premier de ces deux contes à un scénario qui s’interroge explicitement sur le spectacle de l’enfant avorté :

On parlait après le dîner d’un avortement qui venait d’avoir lieu dans la commune. La baronne s’indignait : était-ce possible une chose pareille ! La fille, séduite par un garçon boucher, avait jeté son enfant dans une marnière ! Quelle horreur ! On avait même prouvé que le pauvre petit être n’était pas mort sur le coup. (I, 981)

Purement maupassantien est ce geste qui fait du récit un fil conducteur menant de la sagesse rassasiée au siège d’une haine implacable devenue l’objet d’une passion démesurée. Et cette fois-ci, Maupassant enrôle la science médicale pour guider ses lecteurs au cœur des ténèbres où cette passion s’efforce de se fonder dans le récit, dans le langage :

Le médecin, un vieux homme qui avait touché à bien des plaies, se leva, et, d’une voix forte : « Vous parlez, madame, de choses que vous ignorez, n’ayant point connu les invincibles passions. Laissez-moi vous dire une aventure récente dont je fus témoin. » (I, 982)

Qui de mieux qualifié que le médecin pour créer un savoir dans les recoins délicats où le récit perd contact avec l’expérience, là où le langage ressent les effets refoulés de l’érotisme sur son inventaire du réel ? Le médecin est le complice secret de la nymphomane ; elle le surprend dans une bêtise où il n’a pas d’autre conseil pour elle que de poursuivre les excès de son désir, de prendre un amant, ce qu’elle fait, d’où la grossesse scandaleuse qui conduit à l’idée de supprimer l’enfant. Toute haine est obscure dans la mesure où elle nous fait constater les conflits de pulsionnalités cherchant en vain à se convertir en symbolisation ; mais celle que nous tenons pour infanticide est encore plus obscure que les autres. Elle retient la charge affective d’une mise au monde d’une matière

7 C’est au « trou du néant » sur lequel insiste Jean-Paul Sartre qu’une telle interrogation

aboutit. Voir sur ce point L’Imaginaire, psychologie phénoménologie de l’imagination, Paris, Gallimard, 1940, p. 59-60 et passim.

Philip HADLOCK

277

QU’EST-CE QU’UN ENFANT ? 275

qui – par son anéantissement explicite – restaure au réel le sens caché d’un dépassement du monde vers l’imaginaire8. Elle signale le retour d’un savoir non-subjectivable qui cherche à se fonder en droit ; ce faisant, elle demande au médecin de trouver une place pour cet infans ravagé dans le discours scientifique – ce discours d’un savoir sur la nodalité entre le corps, le langage, et la subjectivité – qu’il produit et qu’il prête à la représentation littéraire9.

Maupassant donne à ce scénario les dimensions d’une chirurgie qui ab-jecte le savoir médical en le ramenant à une représentation – par le truchement du corps maternel violenté – de ce premier autre, ce premier étranger qui ne se détache pas complètement pour constituer un objet, qui préserve le sentiment du soi-même comme étranger et autre :

Alors, exaspérée de haine contre cet embryon inconnu et redoutable, le voulant arracher, et tuer enfin, le voulant tenir en ses mains, étrangler et jeter au loin, elle pressa la place où remuait cette larve et d’un seul coup de la lame aigüe elle se fendit le ventre. Oh ! elle opéra, certes, très vite et très bien, car elle le saisit, cet ennemi qu’elle n’avait pu encore atteindre. Elle le prit par une jambe, l’arracha d’elle et le voulut lancer dans la cendre du foyer. Mais il tenait par des liens qu’elle n’avait pu trancher (II, 985-6)

Le cadavre du fœtus est l’objet incontournable qui s’impose lorsqu’un savoir vient troubler les endroits où l’infans agit encore sur le psychisme. Porteur de l’angoisse d’un inconscient discursif, il oppose à la lisibilité de l’érotique – son expression en signes corporels et langagiers – le travail d’une altérité qui s’annonce au texte et le saisit dans la fragilité de ses conglomérats représentationnels.

Bref, le discours maupassantien fait converger tous les vides et tous les silences dans la représentation littéraire de l’ego vers ce foyer où l’enfant évoque pour la littérature moderne tout ce qui sépare son discours d’un savoir sur les origines de l’identité ; et alors, c’est l’effet d’une figuralité radicale que l’on retient après une lecture de ces deux contes. Il faut entendre la figuralité de l’enfant chez Maupassant dans le sens que Jean-François Lyotard donne à la figure : une subjectivité qui ne se cristallise pas en langage, qui signale les effets de l’irreprésentable sur le discours, et donc, qui s’installe dans les brèches de l’identifiable, du symbolisable10. Les enjeux de l’enfance pour la cohérence du récit s’articulent chez Guy de Maupassant en conduisant le lecteur vers les 8 Je reprends de nouveau les termes de Sartre. L’Imaginaire, op. cit., p. 174-5.

9 Voir sur ce point le chapitre d’Olivier Faure dans Alain Corbin et al, Histoire du corps,

Paris, Seuil, vol. II, p. 15-49. 10

Voir Discours, figure, Paris, Klincksieck, 1971.

Qu’est-ce qu’un enfant ? Enfance, subjectivité et récit chez Guy de Maupassant

278

276 PHILIP HADLOCK

espaces négatifs de la littérature moderne. L’enfant – surtout celui dont on ne veut pas – devient, chez Maupassant, le héros de ces espaces négatifs, le roi de cette pulsionnalité débordante liée à la régression de l’ego en retrait des normes de l’Autre, l’arbitre de toute errance recouvrant les effets d’une telle pulsionnalité. Situant l’enfant dans les endroits où l’intelligibilité de la littérature s’interroge sur sa référence à une réalité matérielle, Maupassant livre la littérature à une rencontre avec le vertige des origines de sa signification. Et alors, une question finale s’impose : n’est-ce pas dans l’espace intermédiaire entre enfant et littérature que les errances les plus productrices se manifestent ?

Philip HADLOCK

ENFANCE & ERRANCE dans la littérature européenne du XIXe siècle© PUBP, 2011, ISBN - 978-2-84516-504-5

295

Remerciements .......................................................................................................9

Avant-propos......................................................................................................... 11

Partie 1 Enjeux sociaux

Claude FOUCART

Une zone de non-droit : Jeanlin, un « avorton », un « insecte » quittant le « terri » pour le « creux » ............................................21

Daniel ARANDA

Bonifier l’errance : tourisme et commerce dans P’tit Bonhomme, de Jules Verne ...................................................................37

Partie 2 Errance, éducation, imaginaire

Christa DELAHAYE

L’errance dans les voyages d’enfants au XIXe siècle, un modèle éducatif utopique ? ..............................................................................51

Sylvie JEANNERET

Éducation et enfance dans les œuvres de Victor Hugo et Jules Michelet .............65

Guillaume DROUET

Les Misérables, dans les pas du petit ramoneur ...................................................77

Anne CHASSAGNOL

Les pérégrinations d’un petit ramoneur : Charles Kingsley et la société victorienne ............................................................89

Charlotte MICHAUX

Les errances de l’enfant-fée, réécritures poétiques de la figure du changelin ...105

296

Table des matières

Partie 3 Errance et quête identitaire

Daniel LARANGÉ

Sans Famille d’Hector Malot et la figure de l’enfant pèlerin. Lecture mythocritique .........................................................................................121

Gabrielle MELISON-HIRCHWALD

Itinéraires d’enfants gâtés chez Charles Dickens et Alphonse Daudet ...............133

Stéphane ARTHUR

Enfance et errance dans le théâtre à l’époque romantique : de l’errance du personnage à l’errance de l’écriture dramaturgique ? ................147

Sébastien BAUDOIN

L’enfance de Chateaubriand ou les itinéraires d’une errance intérieure .............161

Robert KAHN

Apprendre l’errance : Enfance berlinoise vers 1900 ..........................................177

Partie 4 L’errance et la loi

Isabelle HERVOUET-FARRAR

Modalités de l’errance dans Little Dorrit, de Charles Dickens ..........................189

Max VEGA-RITTER

L’errance de l’enfance et la loi chez Olivier dans Oliver Twist (1836), Gavroche dans Les Misérables (1862), et Mowgli dans Le Livre de la jungle (1894)......................................................203

Yves CLAVARON

Une Inde en enfance : errance picaresque et utopie coloniale dans Kim de Kipling ..............................215

René ALLADAYE

The Adventures of Huckleberry Finn : histoire d’une errance entre Amérique et vieux continent ..................................227

297

Table des matières

Partie 5 Errance, entropie, destructuration

Catherine DOUSTEYSSIER-KHOZE

Enfance, errance et subversion fin-de-siècle dans La Marquise de Sade de Rachilde (1887) ..................................................245

Jeremy WORTH

« Battant toujours la même mesure » : répétitions, retours et errance infantile arrêtée chez Zola ...................................257

Philip HADLOCK

Qu’est-ce qu’un enfant ? Enfance, subjectivité et récit chez Guy de Maupassant ......................................271

Thierry POYET

Le refus de l’enfance chez Flaubert : errance et âge adulte ................................279

Table des matières...............................................................................................293

Collection dirigée par Alain Montandon

Dans la même collection

Montandon A., éd., Étiquette et Politesse, 1992, 240 p.

Montandon A., éd., Traités de savoir-vivre italiens, 1993, 344 p.

Lioure F., éd., Construction / déconstruction du personnage dans la forme narrative au xx e siècle, 1993, 142 p.

Montandon A., éd., Du goût, de la conversation & des femmes, 1994, 248 p.

Coyault S. et Lioure M., éds., Des Provinciales au Pacifique. Les premières œuvres de Giraudoux, 1994, 196 p.

Chaouachi S. et Montandon A., éds., La Répétition, 1994, 346 p.

Montandon A., éd., Pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe, 1994, 496 p.

Montandon A., éd., Hermès sans fil. Imaginaire de la communication à distance, 1995, 272 p.

Lioure F. et Dezalay A., éds., Valery Larbaud. Espaces et temps de l’humanisme, 1995, 210 p.

Littératures

Faverzani C., éd., Marguerite Yourcenar et la Méditerranée, 1995, 292 p.

Montandon A., éd., Bibliographie des traités de savoir-vivre en Europe, du Moyen Âge à nos jours,

vol. 1 : France - Angleterre - Allemagne, 1995, 464 p. vol. 2 : Italie - Espagne - Portugal - Roumanie - Norvège - Pays

tchèque et slovaque - Pologne, 1995, 428 p.

Duroux R., éd., Les Traités de savoir-vivre en Espagne et au Portugal du Moyen Âge à nos jours, 1995, 380 p.

Pickering R., Paul Valéry. La page, l’écriture, 1996, 518 p.

Zenkine S., Madame Bovary et l’oppression réaliste, 1996, 148 p.

Bertrandias B., Afrique, autre scène. Histoire et poétique de l’identité dans les récits africains de Karen Blixen, 1997, 248 p.

Montandon A., éd., Le Même et l’Autre. Regards européens, 1997, 288 p.

Bernard-Griffiths S., Coyault S., Pickering R. et Wagner J., éds., Les Styles de l’Esprit, Mélanges offerts à Michel Lioure, 1997, 352 p.

Montandon A., éd., Civilités extrêmes, 1997, 196 p.

Ibrahim-Ouali L., Rachid Boudjedra. Écriture poétique et structures romanesques, 1998, 456 p.

Gély-Ghedira V., éd., Mythe et récit poétique, 1998, 416 p.

Deshoulières V.-A., éd., Poétiques de l’indéterminé. Le caméléon au propre et au figuré, 1998, 496 p.

Moncelet C., éd., Désir d’aphorismes, 1998, 394 p.

Geoffroy M. et Montandon A., éds., Marie-Madeleine, figure mythique dans la littérature et les arts, 1999, 416 p. + 50 illustrations dont 20 en couleurs.

Montandon A., éd., Écrire la danse, 1999, 288 p.

Montandon A., éd., Mythes et représentations de l’hospitalité, 1999, 348 p.

Milkovitch-Rioux C. et Pickering R., éds., Écrire la guerre, 2000, 496 p.

Montandon A., Sociopoétique de la promenade, 2000, 236 p.

Montandon A., éd., Espaces domestiques et privés de l’hospitalité, 2000, 410 p.

Montandon A., éd., L’Hospitalité au xviii e siècle, 2000, 280 p.

Montandon A., éd., Mythes de la décadence, 2001, 380 p.

Roman M. et Tomiche A, Figures du parasite, 2001, 292 p.

Montandon A., éd., Lieux d’hospitalité. Hospices, hôpital, hostellerie, 2001, 504 p.

Montandon A., éd., L’Hospitalité dans les contes, 2002, 412 p.

Lajarrige J. et Moncelet C., éds., L’Allusion en poésie, 2002, 480 p.

Perrot D., éd., Don Quichotte au xx e siècle. Réceptions d’une figure mythique dans la littérature et les arts, 2003, 600 p.

Montandon A., éd., L’Hospitalité au théâtre, 2003, 384 p.

Moncelet C. et Hadjadj D., éds., Alexandre Vialatte, au miroir de l’imaginaire, 2003, 474 p.

Ben Ali S., éd., Les Écritures poétiques de Franz Hellens, 2003, 282 p.

Léonard-Roques V. et Valtat J.-C., éds., Les Mythes des avant-gardes, 2003, 524 p.

Gauvin L., L’Hérault P. et Montandon A., éds., Le Dire de l’hospitalité, 2004, 236 p.

Montandon A., éd., De soi à soi : l’écriture comme autohospitalité, 2004, 288 p.

Montandon A., éd., Les Baisers des Lumières, 2004, 214 p.

Chol I., éd., Poétiques de la discontinuité, de 1870 à nos jours, 2004, 516 p.

Léonard-Roques V., éd., Versailles dans la littérature. Mémoire et imaginaire aux xix e et xx e siècles, 2005, 436 p. + 27 illustrations couleur.

Coyault S., éd., L’Écrivain et sa langue : romans d’amour. De Marcel Proust à Richard Millet, 2005, 452 p.

Montandon A., éd., Écrire le vieillir, 2005, 248 p.

Neboit-Mombet J., L’Image de la Russie dans le roman français (1859-1900), 2005, 510 p.

Ibrahim-Lamrous L. et Milkovitch-Rioux C., éds., Regards croisés sur la guerre d’Algérie, 2005, 282 p.

Nerlich M., Le Persiles décodé ou la « Divine Comédie » de Cervantes, 2005, 748 p.

Garrait-Bourrier A., N. Scott Momaday, l’homme-ours. Voix et regard, 2005, 398 p.

Chaudier S. et Lioure F., éds., Les Langages de Larbaud, 2006, 368 p.

Montandon A., éd., Lisbonne. Géocritique d’une ville, 2006, 288 p.

Montandon A., éd., Éros, blessures & folie. Détresses du vieillir, 2006, 392 p.

Gély V., Haquette J.-L. et Tomiche A., éds., Philomèle. Figures du rossignol dans la tradition littéraire et artistique, 2006, 330 p.

Trabelsi M., éd., L’Ironie aujourd’hui : lectures d’un discours oblique, 2006, 340 p.

Alary V. et Corrado A., éds., Mythe et bande dessinée, 2007, 536 p.

Gasquet A. et Suárez M., éds., Écrivains multilingues et écritures métisses. L’Hospitalité des langues, 2007, 358 p.

Corrado A. et Alary V., éds., La Guerre d’Espagne en héritage. Entre mémoire et oubli (de 1975 à nos jours), 2007, 656 p.

Montandon A., éd., L’Automne, 2007, 494 p.

Cani I., Chabrol-Gagne N. et d’Humières C., éds., Devenir adulte et rester enfant ? Relire les productions pour la jeunesse, 2008, 494 p.

Paillard M.-C., éd., Le Roman du peintre, 2008, 148 p.

Montandon A., éd., L’Anniversaire, 2008, 276 p.

Léonard-Roques V., éd., Figures mythiques. Fabrique et métamorphoses, 2008, 314 p.

Pickering R., éd., Paul Valéry. « Regards » sur l’histoire, 2008, 368 p. – 10 pages ill.

Dubost J.-P., éd., Topographie de la rencontre dans le roman européen, 2008, 432 p.

Garrait-Bourrier A. et Bockting I., éds., Passion de la guerre et guerre des passions dans les États-Unis d’Amérique, 2008, 296 p.

d’Humières C., éd., D’un conte à l’autre, d’une génération à l’autre, 2008, 336 p.

Andriot-Saillant C., éd., Paroles, langues et silences en héritage. Essais sur la transmission intergénérationnelle aux xx e et xxi e siècles, 2009, 518 p.

Jongy B. et Keilhauer A., éds., Transmission / Héritage dans l’écriture contemporaine de soi, 2009, 292 p.

Deshoulières V. et Constantinescu M., Les funambules de l’affection. Maîtres et disciples, 2009, 540 p.

Godi-Tkatchouk P., éd., Voi(es)x de l’autre. poètes femmes xix e-XXIe siècles, 2010, 610 p.

Garrait-Bourrier A., éd., De la norme à la marge. Écritures mineures et voix rebelles, 2010, 378 p.

Gasquet A., L’Orient au Sud. L’orientalisme littéraire argentin d’Esteban Etcheverría à Roberto Arlt, 2010, 402 p.

Violle N., éd., Familles latines en migration. Représentations littéraires, sociologiques, historiques, 2011, 390 p.

Roussel-Meyer N., La Fragmentation dans le roman. Louis-Ferdinand Céline, Robert Pinget, Alain Robbe-Grillet, 2011, 480 p.

Achevé d’imprimer sur les Presses de DIAZO 110, rue des Frères Lumière – BP 60010

63014 Clermont-Ferrand cedex2

Juin 2011

Dépôt légal : second trimestre 2011

Achevé d’imprimer sur les Presses de DIAZO 110, rue des Frères Lumière – BP 60010

63014 Clermont-Ferrand cedex2

Juin 2011

Dépôt légal : second trimestre 2011

Achevé d’imprimer sur les Presses de DIAZO 110, rue des Frères Lumière – BP 60010

63014 Clermont-Ferrand cedex2

Juin 2011

Dépôt légal : second trimestre 2011

Achevé d’imprimer sur les Presses de DIAZO 110, rue des Frères Lumière – BP 60010

63014 Clermont-Ferrand cedex2

Juin 2011

Dépôt légal : second trimestre 2011

Littératures

EN

FAN

CE

E

T

ER

RA

NC

E

20 €

ENFANCE ET ERRANCE Littératures

dans la littérature européenne du XIXe siècle

Figure de la marge, gamin de Paris ou petit vagabond des rues de Londres, l’enfant errant devient paradoxalement un personnage central du roman européen du XIXe siècle, tant il synthétise les hésitations et les contradictions d’une société en pleine mutation et sape durablement l’éthique de progrès qui prévaut autour de lui mais ne sait pas l’inclure. Le roman populaire, le théâtre et l’écrit autobiographique reviennent inlassablement vers l’enfant errant, fascinés qu’ils sont par une dialectique ambiguë qui fait alterner errance et intégration, liberté et enfermement, dérive et itinéraire. Quant à la littérature de jeunesse, que l’on voit se développer au cours du siècle, elle offre obstinément en modèle à son lectorat ce petit personnage souvent effronté, toujours à l’écart, comme si l’éducation et la socialisation de l’enfant-lecteur ne pouvaient se passer de l’exemple des tribulations du petit vagabond. C’est donc sur cette figure familière de la littérature du XIXe siècle que se penche cet ouvrage, qui examine les multiples facettes de l’errance, qu’elle soit misérable, aventurière, réelle ou fantasmée, quête identitaire ou encore désir d’éprouver la norme, car le propos ici est bien de montrer que le petit personnage fragile traverse le siècle porteur d’un questionnement qui dépasse largement la dimension sociale.

ENFANCE & ERRANCE

ENFANCE & ERRANCE

dans la littérature européenne du XIXe siècle

dans la littérature européenne du XIXe siècle

Études réunies et présentées par

Isabelle HERVOUET-FARRARÉtudes réunies et présentées par

Isabelle HERVOUET-FARRAR

!["La philosophie comme expérience de l'immortalité, sur Christian Jambet, Qu'est-ce que la philosophie islamique ? ", Critique, décembre 2012, N°787, pp. 1075-1090 [Epreuves non-corrigées]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6333df6f7a687b71aa086bbe/la-philosophie-comme-experience-de-limmortalite-sur-christian-jambet-quest-ce.jpg)

![Qu'est-ce que la propriété ? Une approche reinachienne [What is ownership? A Reinachian approach]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63307ecbebc01eab2101585a/quest-ce-que-la-propriete-une-approche-reinachienne-what-is-ownership-a-reinachian.jpg)