MANEN C. 2014. Dynamiques spatio-temporelles et culturelles de la néolithisation...

Transcript of MANEN C. 2014. Dynamiques spatio-temporelles et culturelles de la néolithisation...

MANEN C., PERRIN T., GUILAINE J. (eds) 2014 – La transition néolithique en Méditerranée. The Neolithic transition in the Mediterranean. Errance – AEP, 464 p.

La Méditerranée constitue un espace privilégié pour étudier la mutation qui fit basculer les anciennes sociétés de chasseurs-‐collecteurs dans la sphère des producteurs de nourriture, agriculteurs et éleveurs néolithiques, car fut à la fois un foyer de transition entre ces deux états et, parallèlement, un espace de diffusion de l’économie nouvelle : deux mécanismes clés pour comprendre le processus d’émergence du monde paysan. C’est d’abord sur les terres de la Méditerranée orientale et sur ses prolongements, depuis le Levant Sud jusqu’à à la Haute Mésopotamie et au Zagros, que des communautés ont progressivement modifié leur organisation sociale, leur cadre symbolique, leur mode de vie pour devenir des sociétés sédentaires et productrices, inaugurant ainsi une ère nouvelle, annonciatrice des temps historiques. Puis ce nouveau système s’est propagé en Méditerranée, favorisant ainsi la conversion à l’économie agricole et pastorale de l’Europe et d’une partie de l’Asie et de l’Afrique. Les mécanismes de cette diffusion furent complexes, entrainant de

fréquentes recompositions culturelles et donnant lieu à processus adaptatifs commandés par le double jeu des contraintes environnementales et de la créativité humaine. Cet ouvrage constitue la publication d’un colloque international organisé en avril 2011 au Muséum de Toulouse. Il réunit vingt-‐six contributions qui dressent le panorama de la recherche actuelle en trois principaux domaines géographiques : le Proche-‐Orient, les îles de la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale. The Mediterranean represents an ideal space for studying the transition from the last hunters-‐gatherers to the first farmers. It was both a primal place of transition between these two steps and a space of diffusion of the new economy, two key mechanisms for understanding the process of the emergence of farming. It was first in the eastern Mediterranean, from the southern Levant to upper Mesopotamia and the Zagros, that some communities progressively modified their social organization, their symbolic framework, their way of life to become sedentary and food-‐producing societies, thus opening a new era that set the pattern for historical times. Latter on, this new economic system progressively expanded, promoting the farming economy in Europe and in some part of Asia and Africa. The mechanisms of this diffusion were complex and they produced frequent cultural transformations and adaptive processes, both determined by environmental constraints and by human creativity. This book constitutes the proceedings of an international conference held in April 2011 in the Museum of Toulouse. It gathers twenty-‐six papers offering an overview of the current research in three main geographical areas: the Near-‐East, the eastern Mediterranean islands and the western Mediterranean.

http://www.librairie-‐epona.fr/la-‐transition-‐neolithique-‐en-‐mediterranee.html

SOMMAIRE

TransiTions en MédiTerranée - ou CoMMenT des Chasseurs devinrenT aGriCulTeurs

Jean Guilaine ....................................................................................................................................................... 9 Un colloque pour en débattre

la MuTaTion ProChe - OrienTale - The near - easT ChanGe

Frédéric abbès .................................................................................................................................................................... 13 Bal’as : un autre scénario de la néolithisation du Proche-Orient

The Bal’as Mountains: a different scenario of the Near Eastern neolithization

danielle stordeur ............................................................................................................................................................. 27 Jerf el Ahmar entre 9500 et 8700 cal. BC. Un village des débuts de l’agriculture. Une société complexe

Jerf el Ahmar between 9500 and 8700 cal. BC. A village at the outset of farming. A complex society

GeorGe Willcox ................................................................................................................................................................. 47 Les premiers indices de la culture des céréales au Proche-Orient

The beginnings of cereal cultivation in the Near East

adrian niGel GorinG-Morris, anna belFer-cohen .......................................................................................................... 59 The Neolithic in the southern Levant: yet another ‘unique’ phenomenon…

Le Néolithique dans le sud du Levant : un autre phénomène « singulier »…

MehMet Özdoğan ............................................................................................................................................................... 74 The Quest for New Criteria in Defining the Emergence and the Dispersal of Neolithic Way of Life

À la recherche de nouveaux critères pour définir l’émergence et la diffusion du mode de vie néolithique

éric coqueuGniot ............................................................................................................................................................... 91 Dja‘de (Syrie) et les représentations symboliques au IXe millénaire cal. BC

Dja’de (Syria) and the symbolic representations during the 9th millennium cal. BC

Miquel Molist ..................................................................................................................................................109 Le processus de consolidation de la néolithisation au Proche-Orient : Apports de l’étude du site de Tell Halula

(vallée de l’Euphrate, Syrie) The process of consolidation of the neolithization in the Near East: evidence from the site of Tell Halula (Euphrates valley, Syria)

la diffusion Par ChyPre, l’ÉGée eT l’adriaTique - The diffusion by CyPrus, eaGean and adriaTiC

Jean-denis ViGne ...............................................................................................................................................125 Nouveaux éclairages chypriotes sur les débuts de la domestication des animaux et sur la néolithisation au Proche-Orient

New insights from Cyprus on the beginning of animal domestication and on the neolithisation in the Near East

Katerina trantalidou .......................................................................................................................................141 L’exploitation des ressources animales pendant le 9e millénaire en Égée et le statut ambigu des suidés

Trends in faunal taxonomic representation during the 9th millennium in the Aegean and the ambiguous status of suids

aMelie scheu, ruth bollonGino, Jean-denis ViGne, anne tresset, norbert benecKe, JoachiM burGer ................165 The spread of domesticated cattle in the Neolithic transition

La diffusion du bœuf domestique durant la transition néolithique

niKos eFstratiou ...............................................................................................................................................173 “MICROHISTORIES” of transition in the Aegean islands. The cases of Cyprus and Crete

« MICRO-HISTOIRES » de la transition dans les îles Égéennes. Les cas de Chypre et de la Crète

adaMantios saMpson .........................................................................................................................................193 The Mesolithic of the Aegean basin

Le Mésolithique du bassin Égéén

Jean-François berGer, GaryFalia Metallinou, Jean Guilaine ........................................................................................ 213 Vers une révision de la transition méso-néolithique sur le site de Sidari (Corfou, Grèce).

Nouvelles données géoarchéologiques et radiocarbone, évaluation des processus post-dépositionnels Reconsidering the mesolithic-neolithic transition at the site of Sidari (Corfu, Greece). New geoarchaeological and radiocarbon data, evaluation of the post-depositional processes

stašo Forenbaher, preston Miracle .............................................................................................................................. 233 Transition to Farming in the Adriatic: a View from the Eastern Shore

La transition vers l’agriculture et l’élevage en Adriatique: une vue des côtes orientales

renata GriFoni creMonesi, GioVanna radi ..................................................................................................................... 243 Du Mésolithique au Néolithique ancien en Italie centrale et méridionale

From the Mesolithic to the Early Neolithic in central and southern Italy

la néoliThisaTion de l’ouesT MédiTerranéen - The WesTern MediTerranean neoliThizaTion

thoMas perrin, didier binder ......................................................................................................................................... 271 Le Mésolithique à trapèzes et la néolithisation de l’Europe sud-occidentale Late Mesolithic trapeze assemblages and the Neolithization of the South-Western Europe

Joseph cesari, patrice courtaud, FrancK leandri, thoMas perrin, claire Manen ................................................... 283 Le site de Campu Stefanu (Sollacaro, Corse-du-Sud) : une occupation du Mésolithique et du Néolithique ancien

dans le contexte corso-sarde Campu Stefanu (Sollacaro, Sourthern Corsica) : a Mesolithic and Early Neolithic settlement in the Corso-sardinian context

carlo luGliè ....................................................................................................................................................307 The Su Carroppu rockshelter within the process of neolithization of Sardinia L’abri sous roche de Su Carroppu et le processus de néolithisation de la Sardaigne

pilar utrilla, raFael doMinGo ..........................................................................................................................327 La transition Mésolithique-Néolithique dans la vallée de l’Èbre The Mesolithic-Neolithic transition in the Ebro valley

carMen olaria..................................................................................................................................................359 The Mesolithic collective burial of Cingle del Mas Nou (Ares del Maestre, Castellón, Spain) L’inhumation collective mésolithique du Cingle del Mas Nou (Ares del Maestre, Castellón, Espagne)

JaVier Fernández-lópez de pablo .......................................................................................................................371 Art traditions, cultural interactions and symbolic contexts during the Neolithic transition in the Eastern Iberian Peninsula Traditions artistiques, interactions culturelles et contextes symboliques de la transition néolithique dans la région

méditerranéenne espagnole

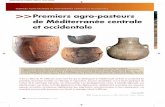

claire Manen ...................................................................................................................................................405 Dynamiques spatio-temporelles et culturelles de la néolithisation ouest-méditerranéenne Spatial, chronological and cultural dynamics of the neolithization in the western Mediterranean

Joan bernabeu aubán, bernat Martí oliVer .....................................................................................................419 The First Agricultural Groups in the Iberian Peninsula Les premiers groupes agropastoraux de la péninsule Ibérique

Marie lacan, François-xaVier ricaut, bertrand ludes, éric crubézy, Jean Guilaine ..........................................439 La néolithisation de l’Europe : apports de l’ADN ancien The neolithization of Europe: evidence from ancient DNA

siMone Mulazzani .............................................................................................................................................453 Le site de SHM-1 (Tunisie) entre le VIIe et le VIe mill. cal. BC. Prémices d’une transition du Capsien supérieur vers le Néolithique The site of SHM-1 (Tunisia) between the 7th and the 6th mill. cal. BC. Evidence of Upper Capsian – Neolithic transition

liste des auteurs ..............................................................................................................................................463

405405

Dynamiques spatio-temporelles et culturelles De la néolithisation ouest-méDiterranéenne

la néolithisation De l’ouest méDiterranéen the western meDiterranean neolithization

Les recherches sur la néolithisation et le développement des communautés agro-pastorales de Méditerranée occiden-tale révèlent aujourd’hui un paysage culturel multiforme et complexe. Si les années quatre-vingt ont permis de préciser les mécanismes d’une néolithisation progressant d’est en ouest selon un rythme régulier, les découvertes plus récentes per-mettent d’échafauder un scénario plus nuancé et plus ouvert, dans lequel les rythmes et voies de néolithisation s’avèrent plus fluctuants et où mondes européens et africains ont pu interagir.

Bien que partiellement représentatives du système socio-économique et culturel des premières sociétés pay-sannes, les productions céramique reflètent en partie la variété des mécanismes de néolithisation ainsi que la pluralité des interactions régionales ou extrarégionales.

Cet article se propose donc de suivre les principales étapes du développement du Néolithique ancien de Méditerranée occidentale, durant les 6e et 5e millénaires avant notre ère. Cette présentation s’articule autour de divers questionnements. Il s’agira ainsi :

- De présenter une révision et un bilan des données dispo-nibles en chronologie absolue afin d’identifier les principales étapes de la néolithisation et de définir une périodisation sur laquelle se basera la discussion.

- De discuter des mécanismes et rythmes de néolithisation de la Méditerranée occidentale à partir de la question de la transformation des systèmes techniques. En effet, nos réflexions se placent au sein d’un modèle théorique qui a pour base une progression arythmique de la néolithisation accompagnée

Claire Manen

DYNAMIQUES SPATIO-TEMPORELLES ET CULTURELLES DE LA NÉOLITHISATION OUEST-MÉDITERRANÉENNE

SPATIAL, CHRONOLOGICAL AND CULTURAL DYNAMICS OF THE NEOLITHIZATION IN THE WESTERN MEDITERRANEAN

RÉSUMÉ

d’un renouvellement des composantes technoculturelles. Mais ces recompositions présentent des degrés très divers qu’il est probablement possible de relier aux mécanismes de néolithisation. Dans le cas de colonisations pionnières telles qu’il a été possible de les mettre en évidence sur les sites de Peiro Signado et Pont de Roque-Haute, les systèmes techniques semblent peu recomposés par rapport aux régions d’origine de l’Italie centro-méridionale. En revanche, des processus plus lents, fondés sur l’expansion démographique, semblent plus propices aux recompositions et être à la base du système cardial.

- De réexaminer les voies potentielles de diffusion des nouveautés techno-économiques néolithiques en fonction des nouvelles données disponibles. La diffusion classique le long de la côte nord de la Méditerranée est évidemment valide mais d’autres chemins incluant par exemple le Maghreb ou les îles méditerranéennes n’ont-ils pu être empruntés ?

- Et enfin de qualifier le polymorphisme techno-écono-mique des premières sociétés paysannes. Par exemple, si les différentes traditions céramiques qui accompagnent la néo-lithisation et le développement de l’économie néolithique sont génétiquement liées, il est parfois difficile de comprendre et interpréter la variété des styles céramiques observés. Plusieurs facteurs de variabilité seront envisagés et parmi eux seront privilégiés les facteurs liés aux recompositions internes, aux interactions entre groupes et intégration de nouvelles façons de faire et à la diffusion de styles ornementaux sur de longue distance.

Actual research into the neolithization process and the development of farming communities in the Western Mediterranean reveals a diverse and complex cultural landscape. Although during the 1980s it was possible to define the mechanisms of neolithization and its east-west oriented advance, at a steady pace, more recent discoveries allow developing a more detailed and less restricted scenario wherein the pace and

ABSTRACT

the routes of neolithization are thought to be more fluctuating and interactions between European and African groups possible.

Pottery productions, although only partially representative of the cultural, social and economical system of the first farming societies, partially mirror the variability of the mechanisms of neolithization as well as the multiplicity of regional or extraregional interactions.

406406

Spatial, chronological and cultural dynamicS of the neolithization in the weStern mediterraneanClaire Manen

Our paper thus proposes to follow the main stages of the Early Neolithic evolution in the Western Mediterranean during the 6th and 5th millennium before the Current Era. The present presentation thus aims at analyzing different topics:

- To revisit and to summarize the available radiocarbon data in order to identify the main stages of neolithization and to define a periodisation on which the discussion will be based.

- To analyze mechanisms and speeds of the neolithization of the Western Mediterranean on the grounds of the discussion on the transformation of technical systems. As a matter of fact, our reflection is part of a theoretical model based on arrhythmic progression of the neolithization accompanied by a renewal of technical and cultural components. However, these re-combinations present very varying levels that may be linked to the mechanisms of neolithization. In the case of pioneer colonization, evidenced on the sites of Peiro Signado and Pont de Roque-Haute, technical systems appear to be little recombined compared to the original region of Central-Southern Italy. By

contrast, slower processes, founded on demographic expansion, seem to be more favourable for recombinations and to build the basis of the Cardial system.

- To re-examine possible routes of diffusion of the neolithic technical and economical novelties according to the data available now. Classical diffusion along the northern coast of the Mediterranean is of course valid, but other routes including for example North Africa or the Mediterranean islands may also have been used?

- And finally to qualify the techno-economic polymorphism of the first farmers. For instance, the different pottery traditions that accompany the neolithization and its economical development are indeed interconnected and it is at times difficult to understand and to interpret the variety of the observed pottery styles. A series of variable factors are considered. They are related to internal recombination, to interactions between groups and to the incorporation of new ways of doing as well as to the diffusion of decoration styles over long distances.

La dynamique de la néolithisation européenne a fait et fait encore l’objet de multiples restitutions synthétiques. Dans la lignée théorique des premiers travaux publiés par J.G.D. Clark (1965) et par A.J. Ammerman et L.L. Cavalli-Sforza (1971), ces restitutions se fondent aujourd’hui fréquemment sur la construction de modèles mathématiques pour approcher les données archéologiques et radiométriques observées, simuler la dynamique générale de néolithisation et en comprendre les mécanismes (par exemple Gkiasta et al., 2003 ; Pihnasi et al., 2005 ; Davison et al., 2006 ; Lemmen et al., 2011 ; Bocquet-Appel et al., 2012). Les données issues de la chronologie absolue prennent évidemment une place importante dans ces recherches destinées à modéliser la vitesse d’expansion et les évolutions spatio-temporelles de la transition agricole eurasienne. Pour l’Europe occidentale se pose, en sus, la ques-tion, récurrente depuis le milieu du 20e siècle (!), du caractère démique ou au contraire culturel de cette transition agricole.

S’il est légitime de tenter des synthèses à l’échelle du continent, on peut cependant s’interroger sur la pertinence de questionner de manière dualiste, à cette échelle, le caractère de cette diffusion (démique ou culturel) ou encore de vouloir cerner précisément les rythmes de cette transition. En effet, devant une unité de réflexion aussi vaste que celle d’un conti-nent, on prend le risque de réduire à sa plus simple expression la complexité du processus de néolithisation européenne ; processus pour lequel une diversité de modèles théoriques peut être envisagée (voir par exemple Gallay, 1995 ; Zvelebil et Lillie, 2000). On prend d’ailleurs cruellement conscience de cette complexité dès lors que l’on réduit son objet d’analyse à l’espace national ou encore régional. Si le caractère hétéro-gène de la diffusion néolithique peut être révélé à travers ces

INTRODUCTION

analyses à très large échelle (par exemple Gkiasta et al., 2003 ou Davison et al., 2006), peut-on, à cette même échelle, approcher les variables (culturelle, sociale, environnementale, etc…) expli-quant cette hétérogénéité ? Notons enfin qu’une telle unité de réflexion permet difficilement de maîtriser, dans leur totalité, la validité des contextes archéologiques et donc la pertinence des données radiométriques sur lesquelles se fondent les modèles, au risque de mobiliser des données partielles voir erronées. On prendra pour exemple l’utilisation des datations radiocar-bone dites « roucadouriennes » (Davison et al., 2006 et 2009) au mépris des révisions récentes des contextes archéologiques (Marchand, 1999 par exemple).

Dans nombreux des articles cités précédemment on pro-pose la construction d’un modèle à partir d’algorithmes fon-dés sur des équations modélisant l’évolution de la densité de population, les contraintes environnementales, etc.…En faisant varier les paramètres de ces algorithmes, on tente ensuite, dans une démarche hypothético-déductive, d’approcher les données archéologiques et radiométriques observées afin de détermi-ner quels sont les facteurs qui expliquent les modalités de progression des nouveautés techno-économiques néolithiques. Dans cet article, je souhaite au contraire inscrire ma réflexion dans une démarche fondée en premier lieu sur l’observation empirique des faits dans un espace géographique maîtrisé et cohérent, celui de la Méditerranée occidentale.

La néolithisation et le développement des communautés agro-pastorales de Méditerranée occidentale ont produit un paysage culturel multiforme et complexe. La recherche des années quatre-vingt a dessiné les contours d’une néolithisa-tion européenne progressant d’est en ouest selon un rythme régulier (Ammerman et Cavalli-Sforza, 1984) et a définitivement

407407

Dynamiques spatio-temporelles et culturelles De la néolithisation ouest-méDiterranéenne

la néolithisation De l’ouest méDiterranéen the western meDiterranean neolithization

démontré le caractère exogène des céréales et des ovicapri-nés domestiques (Poplin et al., 1986). Aujourd’hui, en gardant comme hypothèse de base le caractère exogène de l’élevage et de l’agriculture, les recherches sur les mécanismes de la néo-lithisation de la Méditerranée occidentale permettent d’écha-fauder un scénario plus nuancé et plus ouvert, dans lequel les rythmes et voies de néolithisation s’avèrent plus fluctuants (Guilaine, 2001) et où mondes européens et africains ont pu interagir (Manen et al., 2007).

Il s’agira ainsi de considérer le développement des pre-mières sociétés paysannes de Méditerranée occidentale durant le 6e millénaire avant notre ère à travers deux principales échelles d’observation :

- une large échelle, celle de la Méditerranée occidentale afin d’observer le processus de néolithisation dans sa globalité ;

- et en contrepoint une échelle plus régionale pour mieux maitriser les contextes, les facteurs de variabilité dans leur globalité et mieux appréhender la complexité de ce processus.

À l’échelle macro-régionale de la Méditerranée occi-dentale on se basera principalement sur les données du radiocarbone pour observer les rythmes et les cheminements de diffusion des premières économies paysannes, suivant les réflexions précédemment menées par D. Binder et J. Guilaine (1999) et C. Manen et P. Sabatier (2003). À une échelle plus régionale, ce sont les composantes techno-économiques que nous interrogerons à travers leur polymorphisme.

Il s’agit donc dans un premier temps de questionner le cadre chronologique dans lequel prennent place les premières économies paysannes de Méditerranée occidentale. Ce travail s’appuie sur une révision et un bilan des données disponibles en chronologie absolue. Pour ce faire, j’ai actualisé le travail réalisé en collaboration avec P. Sabatier et publié en 2003 (Manen et Sabatier, 2003). La base de données ainsi actualisée comprend 177 gisements et 673 dates pour les assemblages du 6e millénaire cal. BC caractérisés par la présence de restes animaux et végétaux domestiques et répartis sur le pourtour de la Méditerranée occidentale. Les pays pris en compte sont

l’Italie, la France du Sud, l’Espagne et le Maroc (fig.1). L’Algérie et la Tunisie n’ont pas été intégrées dans cette première étape de l’analyse, car si des gisements présentent des datations du 6e millénaire avant notre ère, aucun de leur assemblage ne pro-pose cependant clairement de restes de plantes ou d’animaux domestiques. La base de données ainsi constituée comprend différents champs qui permettent de caractériser chaque data-tion recensée :

- Localisation et nom du site concerné ainsi que son géo-référencement ;

- Horizon/unité stratigraphique daté ;

CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Fig. 1 : Carte de répartition des assemblages datés du 6e millénaire cal. BC et associés à des pratiques agro-pastorales fondées sur des espèces domestiquées non localement. En noir sont indiquées les datations réalisées sur charbons de bois, en blanc les datations réalisées sur échantillons

à durée de vie courte.

Map of distribution of the assemblages dated of the 6th millennium cal. BC linked with agro-pastoral activities based on species no locally domesticated. In black, radiocarbon datings made on charcoal, in white radiocarbon datings made on short lived samples.

408408

Spatial, chronological and cultural dynamicS of the neolithization in the weStern mediterraneanClaire Manen

- Référence bibliographique privilégiant autant que faire se peut les données sources ;

- Code du laboratoire, valeur de la datation (date brute conventionnelle donnée en BP) et écart-type ;

- Nature de l’échantillon daté (graine, os humain ou animal, charbons et espèce s’il y a eu détermination, coquille, caramel alimentaire).

Toute démarche classificatoire portant sur un corpus regroupant des données disparates, tant au niveau du contexte de prélèvement que de la nature de l’échantillon ou des condi-tions de mesure, s’accompagne nécessairement d’un examen critique de chaque résultat. Il s’agit ainsi d’identifier et d’élimi-ner, de manière raisonnée, les discordances majeures afin de s’assurer de l’association entre l’évènement radiocarbone et l’évènement humain que l’on souhaite qualifier (Van Strydonck et al., 1999). Cet examen critique s’est effectué en fonction de plusieurs critères d’exclusion.

Le premier concerne la fiabilité physique du résultat, éli-miné si celle-ci est donnée comme mauvaise par le laboratoire. De même, on élimine les mesures qui présentent un écart-type supérieur à 150. Aucune différence n’est a priori faite entre les mesures suivant la méthode de datation utilisée (méthode par compteur de radioactivité ou méthode par spectrométrie de masse par accélérateur). En revanche, la première méthode – dite conventionnelle – nécessitant davantage de matière, une attention particulière est portée à la nature de l’échantillon daté (cf. infra). Dans le cas par exemple d’une date obtenue par mélange de plusieurs charbons de bois, celle-ci est éliminée.

Une attention est ensuite portée à la nature du matériau daté (notion d’évènement radiocarbone définie par Van Strydonck et al., 1999). Les quelques datations, la plupart réa-lisées anciennement, effectuées sur coquille sont éliminées du corpus (problème de l’effet réservoir). Depuis une dizaine d’années, certains chercheurs éliminent également les data-tions effectuées sur charbons en raison d’un possible effet vieux bois. Pour le domaine géographique qui nous concerne, J. Zilhão (2001) a bien montré que l’élimination des résultats obtenus sur charbons permettait d’affiner la lecture du proces-sus de néolithisation. Si d’un point de vue théorique ce critère d’exclusion est donc parfaitement pertinent, d’un point de vue pratique, cela amène à l’heure actuelle, pour notre corpus, à supprimer plus de 60% des résultats. La figure 1 représente la répartition des dates effectuées sur charbons en noir et sur échantillons à durée de vie courte en blanc. En plus d’éliminer 60% des datations de notre corpus, la non prise en compte des datations obtenues sur charbons de bois imposerait d’ignorer totalement certains domaines géographiques, par exemple l’in-tégralité de la sphère tyrrhénienne. Toute synthèse à partir de si peu de résultats et ignorant d’importants espaces ne peut alors être tentée. J’ai donc choisi de conserver ces résultats, mais en restant attentive à ce critère lors des discussions générales (cf. infra). Notons que cet effet vieux bois n’est absolument pas systématique et il n’est pas rare que, pour un même site, une même structure, les dates sur échantillons à durée de vie courte

soient plus anciennes que celles obtenues sur charbons de bois (par exemple à Peiro Signado, Hérault, France).

La réflexion se porte enfin sur la fiabilité du résultat par l’examen du lien entre le matériau prélevé et daté et l’évè-nement archéologique auquel il est censé se rapporter. Une datation est éliminée du corpus de travail si aucun lien ne peut être fait avec un contexte archéologique précis ou si le résultat présente une discordance majeure avec les éléments de la culture matérielle. Dans le cas d’une série de dates obte-nues pour un même site, on s’interroge sur la cohérence de celles-ci les unes par rapport aux autres. En cas d’inversions stratigraphiques ou d’incohérence au sein d’une même struc-ture (remaniements post-dépositionnels), c’est l’ensemble des résultats qui est éliminé même si, dans cet ensemble, certaines dates sont acceptables.

Au final, après tri, la base de données ainsi constituée com-prend 418 dates ; 255 dates ont été rejetées pour la présentation synthétique des résultats soit 38% des résultats recensés. Ces datations appartiennent au sixième millénaire avant notre ère. Les sites concernés sont très variés dans leur nature et leur implantation géographique ; leur point commun est d’attester de la présence de tout ou partie de l’économie agro-pastorale (animaux domestiques et céréales) sans préoccupation du reste des composantes de la culture matérielle. Les données concernant la chronologie des derniers chasseurs-cueilleurs ne sont pas prises en compte ; on se réfèrera pour ces questions à l’article publié par T. Perrin et D. Binder dans cet ouvrage.

Pour terminer avec ces considérations méthodologiques, il est important de préciser les modes de représentation gra-phique utilisés pour assoir les observations qui suivront. En effet, le traitement graphique des datations peut prendre des formes très variées. Pour illustrer la dynamique de néolithisa-tion, on propose, au choix, une représentation, classique, de sites pointés sur une carte selon une fourchette chronologique définie, une représentation d’aires culturelles associées à des données de chronologie absolue ou encore la représentation des données sous forme de lignes isochrones (arcs de cercle concentriques depuis un point d’origine traduisant des durées de parcours ; par exemple Gkiasta et al., 2003 ou Davison et al., 2006) ou d’isolignes (par exemple Rasse, 2008). Plus récemment, J.-P. Bocquet-Appel et al. (2009) ont utilisé une technique de géostatistique dénommée « krigeage » (méthode d’interpolation spatiale qui permet une estimation linéaire basée sur l’espérance mathématique et aussi sur la variance de la donnée spatialisée) et proposé une représentation sous la forme de carte de vecteurs où sont observés des centres d’expansion de l’économie agricole et des zones de stases (Vander Linden, 2011). Aussi « sophistiqués » que soient ces modes de représentation, il est un problème qui n’est jamais clairement explicité, celui des données de base utilisées pour générer ces représentations graphiques. En effet, chaque data-tion brute conventionnelle donnée en BP fait l’objet d’une calibration (dans cet article réalisée à l’aide d’Oxcal v.4.2). Ainsi, les données sur lesquelles nous travaillons se présentent

409409

Dynamiques spatio-temporelles et culturelles De la néolithisation ouest-méDiterranéenne

la néolithisation De l’ouest méDiterranéen the western meDiterranean neolithization

sous la forme de fourchettes de calibration, c’est-à-dire de plages de temps en années réelles réunissant tous les segments calibrés et contenant les points moyens. Or la représentation des données radiocarbones sous la forme de cartes isochrones ou d’isolignes par exemple impose de ne retenir que le ou les points moyens ce qui réduit qualitativement l’information issue de la calibration. Notons par ailleurs que dans la majorité des articles, la donnée source représentée n’est pas clairement explicitée. Dans différents travaux (Gkiasta et al., 2003 ; Lemmen et al., 2011 par exemple) on propose des cartographies selon des échelles de temps qui vont de 500 à 1000 ans, à l’échelle européenne. Dans ce cas, le problème évoqué ci-dessus ne se pose pas, mais cette échelle temporelle de réflexion n’est pas utile pour notre propos.

Dans le cadre de cet article, j’ai choisi de spatialiser les phénomènes observés via une simple représentation ponc-tuelle des sites. À partir de la base de données géo-référencée (longitude et latitude WGS84), il s’agit ainsi de cartographier

ces résultats et d’observer la répartition dans le temps et dans l’espace des premières traces de l’économie agro-pastorale. Pour ce faire, ce ne sont pas sur les points moyens issus de la calibration que se fonde ma cartographie, mais bien sur les fourchettes de calibration (fourchette à 1 sigma retenue) afin de rester dans des probabilités de représentativité acceptable. Dans la mesure où ce sont les fourchettes de calibration qui fondent le raisonnement, suivant l’amplitude de la fourchette de calibration, une même date sera représentée sur plusieurs cartes si celle-ci recouvre plusieurs fourchettes chronologiques représentées.

Ces cartes de répartition des résultats radiocarbone sont une première étape dans l’analyse et dans le cas où une argu-mentation plus précise doit être proposée, d’autres modes de représentation des données sont mobilisés, notamment les his-togrammes cumulés pondérés des fourchettes de calibration à un sigma pour pallier le problème des dates à fort écart-type (Évin, 1995 ; Manen et Sabatier, 2003).

Il s’agira donc d’aborder ici la question des temporalités de la néolithisation ouest-méditerranéenne et en parallèle, celle des chemins empruntés. Les principales étapes de cette néolithisation sont désormais bien calées (Binder et Guilaine, 1999 ; Manen et Sabatier, 2003) aussi je m’attacherai à préciser certaines spécificités révélées plus récemment. Ce schéma général servira de base de discussion pour aborder, dans un deuxième temps, certaines questions liées aux mécanismes de la néolithisation ouest-méditerranéenne.

La figure 2 cartographie les premières occurrences de l’économie agro-pastorale (caprinés et bovinés domestiques ; céréales) de Méditerranée occidentale. Celle-ci apparaît entre 6000 et 5900 cal. BC en Italie du Sud-Est et s’inscrit dans la sphère culturelle de l’Impressa (G. Radi et R. Grifoni, ce volume). Les découvertes récentes faites en Sicile demandent à être confir-mées, mais il se peut que dès cette phase, des implantations sur cette île aient été effectives (Kronio – Uzzo, Tiné dir., 2009).

Les données sont rares pour expliquer les mécanismes d’émergence de ce complexe Impressa au début du 6e mil-lénaire en Italie du Sud-Est. Même si des points de comparai-sons ponctuels sont évoqués avec la Grèce de l’Est du point de vue de la gestion des ressources carnées (Vigne, 1998), de certains caractères des productions céramiques (à Rendina sont signalés des éléments de céramique monochrome se rap-portant aux aspects Proto-Sesklo, Cipolloni Sampò et al.,1999) et de certaines pratiques ornementales (Rigaud, 2011), on est malheureusement confronté à un hiatus de données sur le littoral adriatique. Les recherches récentes démontrent pour les côtes adriatiques de la Croatie et de la Bosnie Herzégovine,

l’introduction de l’élevage et de l’agriculture au plus tôt vers 6000 avant notre ère (Forenbaher et Miracle, ce volume). Mais les côtes sud-adriatiques tout comme l’aire égéenne n’apportent aucun jalon et ne permettent pas, à l’heure actuelle, de docu-menter cette première étape de néolithisation et de réfléchir aux filiations potentielles du complexe Impressa sud-italien. La révision du contexte de Sidari (Berger et al., ce volume) comble ce hiatus grâce à une nouvelle séquence radiométrique qui place les plus anciens horizons à céramique monochrome de ce site en synchronie avec les premières implantations néo-lithiques thessaliennes (dates obtenues sur charbons de bois, 6400-6200 av. J.-C.). Un horizon à Ceramica impressa lui succède et se place entre 6062-5960 av. J.-C. (date obtenue sur céréales). La séquence de Sidari est donc fondamentale, mais doit être associée à de nouvelles découvertes.

Les données sont également rares sur l’état du peuplement mésolithique, mais il ne semble plus exister d’attestation évi-dente de Mésolithique castelnovien en Italie du Sud dès 6000 avant notre ère (Perrin et Binder, ce volume). En revanche, on peut, paradoxalement, observer l’existence d’une composante castelnovienne au sein des assemblages lithiques des faciès de la Ceramica impressa. Cette composante est variable et se manifeste par la présence de débitage par pression de lamelles sur petits galets ainsi que par la présence de trapèzes façonnés par le procédé du microburin (Guilaine et Cremonesi, 2003 ; Perrin et Binder, dans ce volume).

La question de l’origine de la Ceramica Impressa et de ses affinités avec des domaines plus orientaux reste donc un enjeu des recherches futures. Mais de nombreuses pièces du puzzle

RYTHMES ET CHEMINS DE LA NÉOLITHISATION OUEST-MÉDITERRANÉENNE LES DONNÉES DU RADIOCARBONE

410410

Spatial, chronological and cultural dynamicS of the neolithization in the weStern mediterraneanClaire Manen

Fig. 2 : Carte de répartition des premières occurrences de l’économie de production en Italie du Sud-Est entre 6000 et 5900 cal. BC. En orange, datations effectuées sur échantillon à durée de vie courte (Torre Sabea et Favella) ; en noir, datations effectuées sur charbon

(Scamuso, Trasano I, Rendina II, Defensola, Pulo di Molfetta) ; en gris, résultats qui demandent confirmation (Kronio et Uzzo). Le graphique représente les histogrammes cumulés pondérés des fourchettes de calibration à un sigma des datations sur charbons (en noir) et sur échantillons

à durée de vie courte (en orange).

Distribution of the first production economy in Southern Italy between 6000 and 5900 cal. BC. In orange, radiocarbon datings made on short lived samples (Torre Sabea and Favella); in black, radiocarbon datings made on charcoal (Scamuso, Trasano I, Rendina II, Defensola, Pulo di Molfetta);

in grey, results who request confirmation (Kronio et Uzzo). The graph shows the weighted cumulative histogram of the radiocarbon datings (calibration at 1 sigma range) made on charcoal (in black) and on short lived samples (in orange).

Fig. 3 : Carte de répartition des assemblages datés entre 5900 et 5750 cal. BC et associés à des pratiques agro-pastorales fondées sur des espèces domestiquées non localement. En noir sont indiquées les datations réalisées sur charbon de bois ; en orange, les datations réalisées sur échantillon

à durée de vie courte.

Distribution of the assemblages dated between 5900 and 5750 cal. BC and linked with agro-pastoral activities based on species no locally domesticated. In black, radiocarbon datings made on charcoal; in orange, radiocarbon datings made on short lived samples.

411411

Dynamiques spatio-temporelles et culturelles De la néolithisation ouest-méDiterranéenne

la néolithisation De l’ouest méDiterranéen the western meDiterranean neolithization

restent absentes pour aborder, d’une part, les relations entre derniers chasseurs et premiers agriculteurs et, d’autre part, les liens génétiques avec les faciès néolithiques plus orientaux.

Entre 5900-5750 cal. BC, on observe, via la cartographie des datations retenues (fig.3), une extension des premières commu-nautés paysannes en péninsule italienne que l’on distingue à travers les divers faciès de la Ceramica impressa (Radi, 2010). De manière plus étonnante, on remarque sur le littoral ligure et languedocien, la présence de plusieurs sites géographique-ment éloignés de la sphère de l’Italie centrale et méridionale. Ces observations sont confirmées par la mise en relief des résultats obtenus sur échantillons à durée de vie courte (graine de céréales ou ossement d’ovicaprinés domestiques). La pre-mière étape de néolithisation comprise comme l’émergence de savoir-faire témoignant de pratiques agro-pastorales fait donc, dans le sud de la France, référence à la sphère impressa ita-lienne (Guilaine et al., 2007). Notons également que des indices d’anthropisation sont révélés par les analyses palynologiques (notamment la présence de pollens de céréales) durant cette période en Languedoc (Ambert, 1995 ; Puertas, 1999).

Sur la carte suivante (fig. 4) qui pointe les occurrences comprises entre 5750 et 5600 cal. BC on peut observer une plus large emprise des sites en Italie. Pour toutes les régions du Latium, de la Toscane et de la Ligurie, on ne peut se fon-der que sur des datations obtenues sur charbons de bois. La présence des faciès impressa (s. l.) du littoral français se confirme (Pendimoun, Peiro Signado par exemple) à partir de dates réalisées sur échantillons à durée de vie courte. Les sites des îles de la mer tyrrhénienne n’offrent pour l’heure

pas de datations sur échantillons à durée de vie courte, mais il est certain qu’elles ont été fréquentées dès ces phases anciennes ; l’exploitation de l’obsidienne sarde en témoigne de même que les composantes culturelles et économiques des sites insulaires (Radi, 2000). L’espace tyrrhénien est ainsi très tôt parcouru et exploité, soulignant de fait le rôle important de la navigation dans cet espace de néolithisation (Briois et al., 2009a). D’autres occurrences observées durant cette fourchette chronologique dans le sud de la France et en Espagne reposent toutes sur des datations faites sur charbon de bois 1 et restent donc à valider par la réalisation de datations sur échantillons à durée de vie courte. La datation obtenue sur reste d’ovicapridé à Peña Larga en Alava demande à être confirmé par d’autres résultats (Beta 242783 : 6720 ± 40 BP). La datation sur légumineuse d’Ifri Oudadane, au Maroc (Morales et al., 2013) reste en suspens dans la mesure où toutes les autres datations obtenues sur céréales sur ce même site s’inscrivent entre environ 5200 et 4800 cal. BC. Si ces occurrences devaient se vérifier, il est certain que notre perception de la dynamique générale de la néolithisation en Méditerranée occidentale en serait largement modifiée.

1 Quatre sites espagnols, parfois situés très à l’intérieur des terres, (La Paleta, Nerja, Mas d’Is et Chaves) ont livré des dates réalisées sur céréales ou os d’Ovis aries dont les fourchettes de calibration débordent très légèrement sur cette tranche chronologique. Mais le maximum de probabilité de ces datations est clairement centré sur 5600 et 5500 cal. BC. Ces occurrences ne peuvent donc être retenues pour cette phase.

Fig. 4 : Carte de répartition des assemblages datés entre 5750 et 5600 cal. BC et associés à des pratiques agro-pastorales fondées sur des espèces domestiquées non localement. En noir sont indiquées les datations réalisées sur charbon de bois ; en orange, les datations réalisées sur échantillon

à durée de vie courte ; en gris, résultats qui demandent confirmation (Peña Larga en Espagne et Ifri Oudadane au Maroc).

Distribution of the assemblages dated between 5750 and 5600 cal. BC and linked with agro-pastoral activities based on species no locally domesticated. In black, radiocarbon datings made on charcoal; in orange, radiocarbon datings made on short lived samples ; in grey, results who request confirmation

(Ifri Oudadane).

412412

Spatial, chronological and cultural dynamicS of the neolithization in the weStern mediterraneanClaire Manen

La carte de répartition (fig.5) des assemblages compris entre 5600 et 5450 cal. BC mettant en exergue les résultats obte-nus à partir de taxons domestiques montre que durant cette phase, la dispersion de l’économie néolithique couvre tout le domaine de la Méditerranée occidentale. Malheureusement, nous n’avons pas de données radiocarbone de ce type (réali-sées directement sur taxons domestiqués non localement) pour établir l’apparition de l’économie de production en Afrique du Nord 2. Les histogrammes cumulés pondérés des fourchettes de calibration des datations obtenues sur taxons domestiques pour le sud de la France et l’Espagne méditerranéenne (fig. 6A) confirment la distribution massive des résultats entre 5600 et 5400. On peut également observer qu’il ne semble pas y avoir de décalage entre le littoral français et l’Espagne bien que notre résolution chronologique ne nous permette pas forcé-ment d’être catégorique sur ce sujet puisque nous travaillons ici sur une plage temporelle de 150 ans. La superposition de l’histogramme des datations des sites de Portiragnes démontre clairement leur antériorité (fig. 6B).

Durant la deuxième moitié du 6e millénaire avant notre ère l’emprise de l’économie néolithique se fait de plus en plus large dans le sud de la France et en Espagne avec parfois des incursions au sein d’écosystèmes assez particuliers comme, en France, le Vercors ou le Jura.

2 Les données permettant de préciser la chronologie d’apparition de l’économie de production en Afrique du Nord sont rares. À Kaf Taht el Ghar deux dates ont été effectuées sur charbons de bois (Daugas et al,. 2008) tandis qu’à Ifri Oudadane une date, également obtenue sur charbon de bois (KIA 39299), est incohérente avec les autres datations obtenues pour ce même site et qui se placent toutes à la charnière des 5e et 6e millénaire avant notre ère (Linsdtätder et al., 2012 ; Morales et al., 2013).

Avant de confronter ces données aux composantes tech-no-économiques, on fera les remarques suivantes. Il est certain que les résultats obtenus sur échantillons à durée de vie courte permettent de réfléchir avec plus d’acuité sur les rythmes et cheminements de l’économie néolithique. Cependant, se priver totalement des résultats obtenus sur charbons de bois conduit à ignorer certaines zones géographiques et ainsi certains évènements pourtant fondamentaux dans cette réflexion. En l’état actuel du corpus il est essentiel de basculer de l’une à l’autre des données (les résultats sur échantillon à durée de vie courte permettant de valider – ou pas – les résultats obtenus sur charbon de bois), mais également de poursuivre dans un large programme de datation. Du point de vue des rythmes, les données du radiocarbone ne nous permettent pas d’observer de rupture ou de hiatus, et donc d’arythmie, comme démontré par ailleurs en Méditerranée, au niveau du plateau anatolien ou de la Grèce occidentale (Guilaine, 2001). Cette question des rythmes et des cheminements de l’économie néolithique doit, pour être abordée avec finesse, prendre en compte les données du radiocarbone, mais aussi, les caractères techno économiques livrés par les assemblages archéologiques. On verra par exemple que du point de vue des productions matérielles et des modes de subsistance il est possible de tracer les contours d’entités témoignant de recompositions évidentes et donc, peut-être, de temps de pause nécessaires à ces recompositions. D’autres traitements statistiques de ces données radiocarbone doivent désormais être envisagés pour ce questionnement puisqu’il est, ici, très difficile de travailler sur des fourchettes de temps inférieures à 150 ans… Ce que l’on peut observer en revanche c’est l’apparente rapidité des

Fig. 5 : Carte de répartition des assemblages datés entre 5600 et 5450 cal. BC et associés à des pratiques agro-pastorales fondées sur des espèces domestiquées non localement. En noir sont indiquées les datations réalisées sur charbon de bois et en orange, les datations réalisées sur échantillon

à durée de vie courte.

Distribution of the assemblages dated between 5600 and 5450 cal. BC and linked with agro-pastoral activities based on species no locally domesticated. In black, radiocarbon datings made on charcoal; in orange, radiocarbon datings made on short lived samples.

413413

Dynamiques spatio-temporelles et culturelles De la néolithisation ouest-méDiterranéenne

la néolithisation De l’ouest méDiterranéen the western meDiterranean neolithization

pénétrations continentales de même que des milieux insulaires. Si l’importance de la mer Méditerranée dans la propagation de l’économie néolithique ne peut pas être réfutée, on ne doit pas pour autant minorer les voies continentales, favorisées par les axes fluviaux, qui ont été très tôt empruntées.

Au contraire de ce qui est parfois avancé (par exemple Zilhão, 2001 ; Zeder, 2008), il ne semble pas, à la lecture de ces cartes, possible d’identifier la présence régulière de véritables enclaves néolithiques d’autant que la relative pauvreté des

données (175 sites datés seulement pour documenter le 6e millé-naire entre Italie du Sud et Espagne du Sud) rend toute hypothèse sur les densités d’implantation difficilement validable.

Enfin, les données sont encore insuffisantes en chronologie absolue pour faire intervenir le nord de l’Afrique dans les discus-sions, mais il n’en est pas de même dès lors que l’on s’intéresse aux composantes économiques et matérielles des sites impliqués. C’est ce que nous allons maintenant observer pour affiner notre perception de la néolithisation de la Méditerranée occidentale.

Fig. 6 : A. Histogrammes cumulés pondérés des fourchettes de calibration des datations obtenues sur taxons domestiques pour le sud de la France (hors Impressa) et l’Espagne méditerranéenne

(En blanc : Nerja : ovis aries ; Falguera : triticum monocomcum ; Mas d’Is : hordeum vulgare ; El Barranquet : ovis aries ; Paleta : cereales ; Cendres : ovis aries ; Can Sadurni : céréales ;

Chaves : os humain. En noir : Oullins : ovis aries / capra hircus ; Gazel : Caprinés. En rouge : histogramme pondéré cumulé de la totalité des dates françaises et espagnoles). B. Superposition

de l’histogramme cumulé pondéré des fourchettes de calibration des datations obtenues pour les sites de Portiragnes (en bleu : Pont de Roque-Haute et Peiro Signado, charbons et céréales).

A. Weighted cumulative histograms of the radiocarbon datings (calibration at 1 sigma range) made on domestic sample for southern France (exept Impressa) and Spain. B. Comparison with

the weighted cumulative histogram of the radiocarbon datings of Portiragnes sites.

414414

Spatial, chronological and cultural dynamicS of the neolithization in the weStern mediterraneanClaire Manen

Intéressons-nous donc maintenant aux mécanismes de la néolithisation de l’Ouest méditerranéen en interrogeant les systèmes économiques. Il s’agit de proposer, à partir de focus régionaux, quelques hypothèses en fonction des données dis-ponibles qui dessinent les pistes de recherches futures.

La question des mécanismes de la néolithisation est très complexe et doit faire intervenir pour l’envisager dans sa glo-balité tous les facteurs ayant pu influer ces mécanismes : des facteurs environnementaux ou climatiques (variété des envi-ronnements, plus ou moins favorables à exploiter, impact des épisodes froids ou humides ayant émaillés le 6e millénaire avant notre ère…) aux facteurs économiques, démographiques et socioculturels (confrontation avec la composante mésolithique, stress démographique, segmentation des groupes, interculturali-tés…). S’agissant de déterminer quelle est la ou les variables responsables de la diffusion et du tempo de celle-ci, on oscille, de la même manière d’ailleurs que dans les débats concernant l’émergence de l’économie agro-pastorale proche-orientale entre ces différentes tendances explicatives. Il n’est pas question d’aborder ici tous ces aspects en détail, mais plutôt de proposer, à partir de l’observation de faits, quelques hypothèses. Il s’agit ainsi de contextualiser ces questionnements en observant les variations spatiales et temporelles des pratiques techniques et économiques des premiers Néolithiques.

L’une des premières variables à prendre en compte concerne la composante mésolithique et son éventuel impact sur la dynamique de propagation de l’économie agricole. Le débat n’est pas récent à l’échelle européenne ! Divers scénarios théoriques sont envisagés parmi lesquels les premiers paysans auraient interagi, selon des modalités variées, avec les derniers chasseurs localement présents. Qu’en est-il dans les faits ? En Italie péninsulaire, nous l’avons souligné, des liens avec le second Mésolithique peuvent être évoqués du point de vue des productions lithiques sans que de réelles preuves de contem-poranéité soient avérées (Perrin et Binder, ce volume). Sur le littoral français et espagnol, il existe un hiatus chronologique entre les derniers chasseurs et les premiers paysans. Dans le sud de la France, à partir de 6000 avant notre ère, le Mésolithique, récent ou final, n’est plus objectivement attesté que dans la haute vallée du Rhône et dans le Jura, ainsi qu’à Montclus dans le Gard (Perrin, 2013). Il en est de même sur le littoral espagnol (Catalogne et Pays valencien) où un hiatus chronologique de 200 ans environ entre les derniers mésolithiques et les premiers agro-pasteurs est observé (Morales et al., 2013 ; Bernabeu et al., 2010). Le lien avec l’évènement climatique de 6200 cal. BC est depuis quelques années souvent évoqué : les populations méso-lithiques auraient migré vers des zones plus favorables à leur mode de vie, notamment montagneuses en délaissant les basses plaines devenues trop arides (González Sampériz et al., 2009 ; Perrin, 2013). Ainsi, quoi qu’il en soit, à moins d’une distorsion forte entre les données actuellement disponibles et les modèles interprétatifs, il est difficile, sur le littoral méditerranéen, le

plus précocement touché par l’introduction des techniques agro-pastorales, de traiter de l’influence des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs sur les mécanismes de mise en place de l’économie de production. Il n’en est évidemment pas de même pour les régions plus continentales telles que par exemple les Alpes, le sud du Massif central, les massifs pré-pyrénéens et le nord-ouest du bassin de l’Èbre où la néolithisation interviendra quelques siècles plus tard et où la « variable » chasseurs a pu participer à la dynamique générale de néolithisation (Utrilla et Dominguo, ce volume).

Si l’on se réfère à la figure 3 qui cartographie les premières expériences agro-pastorales dans le premier quart du 6e millé-naire cal. BC, on peut, on l’a vu, observer l’implantation spora-dique en Ligurie et en Languedoc de petits groupes pionniers porteurs de l’économie néolithique. Dernièrement, les décou-vertes du gisement de Campu Stefanu (Corse du Sud, Cesari et al., ce volume) et de celui d’El Barranquet (Pays valencien, Bernabeu et al., 2009) pourraient être associées, sur la base des caractères des industries lithiques et céramiques, à ce processus pionnier illustrant la première étape de la néolithisation de la Méditerranée occidentale à partir de la sphère de la Ceramica impressa. Il est effectivement clair aujourd’hui, dans le sud de la France, que le développement du Néolithique cardial a été pré-cédé dans le temps par de petites implantations de populations de souche clairement italienne. L’un des sites caractéristiques est celui de Pont de Roque-Haute (Portiragnes, Hérault, Guilaine et al., 2007). Ce gisement est un site de plein air matérialisé par diverses fosses à rejets abondants (paroi de constructions - pla-cage d’un mélange de terre, sable, paille sur une ossature de bois - détruites par un incendie ; vestiges de sole de cuisson, restes lithiques, céramiques et fauniques) probablement liés à un habitat proche détruit par les activités agricoles. Parmi les com-posantes économiques du site, les travaux de J.-D. Vigne (2007 p. 241 et 277) ont permis de mettre en évidence un élevage spécia-lisé de caprinés proche d’un « ensemble de systèmes techniques caractéristiques des zones à Impressa et du Cardial tyrrhénien de la zone liguro-toscane ». Les études de P. Marinval (2007) et de C. Hamon (2007) démontrent la culture et l’utilisation des céréales (blé amidonnier et engrain principalement). Du point de vue du système céramique, différents segments de la chaîne opératoire renvoient à la sphère de l’Italie centrale et méridionale, et plus particulièrement à l’Isola del Giglio (archipel toscan ; Brandaglia, 1991) : catégories morpho-fonctionnelles, structure couvrante non zonée du décor, techniques décoratives majoritairement fondées sur l’impression d’une coquille à bord denté, mais éga-lement sur l’impression d’outils de formes variées … (Manen, 2007). Le lien génétique entre ces deux zones est évident. Il est d’ailleurs renforcé par les données archéozoologiques sur la morphologie des moutons qui se situe clairement dans « un ensemble italo-tyrrhénien » (Vigne, 2007 p. 277), mais également par la présence sur le site languedocien d’obsidienne provenant de Palmarola. Le site de Pont de Roque-Haute documente ainsi,

MÉCANISMES DE LA NÉOLITHISATION LES DONNÉES DES SYSTÈMES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES

415415

Dynamiques spatio-temporelles et culturelles De la néolithisation ouest-méDiterranéenne

la néolithisation De l’ouest méDiterranéen the western meDiterranean neolithization

sans ambigüité, un aspect historique tout à fait original pour les périodes qui nous concernent, à savoir l’implantation d’un petit groupe de colons en provenance probable de l’Italie centro- méridionale sur le littoral languedocien. Un second gisement, situé à quelques kilomètres, Peiro Signado, livre une même image tout en se rapprochant davantage de la Ligurie et de l’Impressa des Arene Candide (Manen, 2000). Du point de vue des produc-tions céramiques, en effet, les liens sont manifestes et l’on peut observer une surprenante homogénéité des pratiques aussi bien dans la préparation des terres (ajout de chamotte) que dans la gestion des modes de cuisson, les catégories morpho-fonction-nelles et le système du décor fondé sur une structure couvrante syntaxique et sur l’emploi de la technique décorative du sillon d’impressions. L’industrie lithique est quant à elle dominée par un débitage lamellaire et le façonnage de trapèzes symétriques obtenus par bitroncature. On retrouve la culture du blé amidon-nier propre au faciès de l’Impressa ainsi que plusieurs fragments d’obsidienne provenant de Palmarolla et de Sardaigne (Briois et al., 2009b).

Tout en conservant le mode de vie et les traditions tech-niques développés dans la zone d’origine, ces pionniers ont su s’adapter aux caractéristiques environnementales régionales et utiliser la diversité des ressources offertes (notamment pour les industries lithiques ou les productions céramiques). Ainsi, dans ces cas de figure, qui représentent pour le sud de la France et peut-être pour l’Espagne méditerranéenne, une première étape de néolithisation, les systèmes techniques semblent peu recomposés par rapport aux régions d’origine. Ils témoignent de processus de déplacements (maritime ?) à longue distance, mais avec une faible transformation des traditions techniques et économiques (Zilhao, 2001 ; Mazurié de Kéroulin, 2003). Ce processus, que l’on peut qualifier de pionnier, n’est pas sans rappeler le « two-stage model » proposé pour l’Adriatique où S. Forenbaher et P.T. Miracle (2005, p. 524) lient la dispersion des premières céramiques imprimées à un mouvement maritime et à un comportement exploratoire. En Méditerranée occidentale, les incursions précoces vers les îles, matérialisées par l’exploitation de l’obsidienne (que l’on retrouve à Pont de Roque-Haute et à Peiro Signado), de même que les déplacements rapides à longue distance pourraient dessiner un même modèle. Le devenir de ces groupes pionniers et leurs impacts dans le processus de néolithi-sation global du sud de la France et éventuellement de l’Espagne reste difficile à estimer. Enfin, dans le cas de l’Espagne, si des liens avec l’Italie du Sud sont évoqués (Bernabeu Aubán et Martí Oliver, ce volume), la voie africaine peut constituer une alterna-tive intéressante mais pour l’heure très hypothétique (Manen et al., 2007 ; Garcia Borja et al., 2010 ; Linstädter et al., 2012 ; Cortés Sánchez et al., 2012).

Dans la tranche chronologique suivante, entre 5600 et 5400 cal. BC, se mettent en place les systèmes dits cardiaux (Cardial tyrrhénien / Cardial franco-ibérique). Outre la mul-tiplication du nombre des sites (même s’ils restent malgré tout peu nombreux), les données en chronologie absolue montrent une progression de l’économie néolithique assez

continue (et rapide ?) dans le temps, à l’échelle de résolution du radiocarbone, et dans l’espace. On observe en parallèle, des phénomènes de recompositions de certaines parties du bagage techno-culturel et économique des sociétés. Cette seconde étape de néolithisation pourrait être rapprochée de processus liés à un phénomène d’expansion démographique régulier (Mazurié de Kéroulin, 2003), plus propice à ces recompositions. En d’autres termes, on pourrait parler d’une phase durant laquelle on observe le développement de systèmes culturels économiques comparables, mais recomposés, séparés par un léger décalage chronologique et une faible distance géographique. C’est ainsi que le Cardial du sud de la France se démarque sensiblement de celui de l’aire tyrrhénienne ; et de la même manière on peut évoquer les spécificités du Cardial de l’Andalousie occidentale et du Portugal.

Le Cardial du sud de la France se détache de celui de l’aire tyrrhénienne par plusieurs aspects. Parmi eux on peut d’abord souligner l’arrêt des importations d’obsidienne qui suppose donc une nouvelle configuration en termes de réseau de circu-lation de matières premières ou de produits finis, peut-être rem-placés par d’autres. Cela témoigne dans tous les cas d’un remo-delage structurel important. Une autre transformation impor-tante concerne les productions céramiques. Dans la sphère du Cardial du sud de la France, l’utilisation du Cerastoderma semble exclusive alors que dans la sphère du Cardial tyrrhé-nien, on utilise une plus grande variété de coquilles : Glycymeris, Chlamys, etc. (Manen et Salanova, 2010). Or ces espèces étaient tout à fait disponibles pour les potiers cardiaux du sud de la France et de l’Espagne ; elles étaient même parfois utilisées pour la parure. Cette restriction dans l’usage des techniques décoratives s’accompagne également d’autres changements dans les techniques de façonnage, les catégories morpho- fonctionnelles ou la structure décorative (Manen et Perrin, 2009). Du point de vue des ressources végétales, les gisements italiens livrent les indices d’une céréaliculture fondée sur les blés vêtus tandis que dans le sud de la France elle repose sur l’exploitation du froment /blé dur, blé à grains nus et de l’orge polystique à grains nus (Marinval, 2007).

Autre exemple de recomposition, celui que l’on peut observer au sein des systèmes techniques dans le sud de la péninsule Ibérique où une hypothèse de transfert entre mondes méditerranéen et africain a été développée en colla-boration avec A. F. Carvalho et G. Marchand (Manen et al., 2007). Ce transfert aurait donné lieu à la naissance d’un horizon cardial partiellement recomposé. On peut en effet considérer que le passage vers l’Atlantique du Néolithique de type cardial constitue une période de refonte culturelle. Plusieurs travaux récents montrent que se développent en Tunisie, en Algérie et au Maroc, à la fin du 7e millénaire et au début du 6e millénaire avant notre ère, des communautés dont l’économie est basée sur la prédation, mais qui développent une production de céra-mique (Linstädter et al., 2012). Des contacts entre ces groupes du nord du Maghreb et les communautés cardiales du sud de l’Espagne auraient pu donner lieu à un effet de recomposition

416416

Spatial, chronological and cultural dynamicS of the neolithization in the weStern mediterraneanClaire Manen

culturelle. On pourrait ainsi expliquer les liens stylistiques qui unissent les céramiques des Néolithiques ancien du Maroc et du Portugal. De même, les spécificités des productions lithiques

portugaises - débitage par pression, traitement thermique et armatures de type segments - inconnues dans le système car-dial de l’Ouest espagnol, se retrouvent au Maghreb.

On retiendra donc de ces quelques exemples, le poly-morphisme des expressions du premier Néolithique de Méditerranée occidentale que l’on retrouve dans les différents champs du système de production de ces sociétés : gestion des ressources carnées ou végétales ; productions matérielles ou encore dans les modalités d’implantation dans le territoire. Bien sûr, cette image polymorphe constitue peut-être un artéfact de la recherche. La densité de données reste encore assez faible et ne permet peut-être pas de définir de grandes tendances à large échelle. On ne doit par ailleurs pas oublier que les analyses paléo-environnementales nous montrent que le début de l’Holocène a été marqué, d’une part par une remontée du niveau marin qui a parfois conduit à l’immersion de larges plages de terres et après d’autre part, par des varia-tions climatiques importantes impliquant de larges processus érosifs. Enfin, il serait souhaitable de pouvoir mieux quantifier ce polymorphisme en définissant les échelles d’observations qui nous permettent de distinguer le général du particulier.

CONCLUSIONS

Malgré tout, ce polymorphisme semble important et témoigne probablement de la dimension sociale et structurelle des premières sociétés paysannes de Méditerranée occidentale. Le caractère, pour partie, maritime de cette colonisation pourrait constituer un des facteurs de variabilité (rapidité ; origine multiple ; recompositions de savoir-faire, car ce n’est pas le groupe dans son ensemble qui cir-cule,...). Il est certain qu’une meilleure caractérisation des recom-positions des systèmes techniques ainsi que des facteurs de ces recompositions constitue les enjeux de la recherche future. Dans cette recherche aucun facteur de variabilité ne doit être ignoré, de même qu’une confrontation des différents systèmes techniques en œuvre semble essentielle afin de construire un modèle dynamique. Ces questions doivent être abordées à l’échelle régionale pour approcher au plus prêt la réalité des faits. On soulignera enfin que l’élaboration d’un cadre chronologique fin reste un préalable à ces recherches, car notre très mauvaise maîtrise du facteur temps et notre possible perception télescopée des évènements constituent un biais méthodologique majeur.

AMBERT P. (1995) – Principaux résultats concernant l’évolution des paléoenvironnements holocènes de la basse vallée de l’Aude. Les premiers enseignements, in J. Guilaine (dir.), Temps et espaces dans le bassin de l’Aude du Néolithique à l’âge du Fer, Toulouse, Centre d’Anthropologie, p. 429-437.

AMMERMAN A.J., CAVALLI-SFORZA L.L. (1971) - Measuring the rate of spread of early farming in Europe, Man, 6, p. 674-688.

BERNABEU AUBAN J., MOLINA BALAGUER L., ESQUEMBRE BEBIA M.A., ORTEGA PÉREZ J.R., BORONAT SOLER J.D.D. (2009) – La cerámica impresa mediterránea en el origen del Neolítico de la península Ibérica? De Méditerranée et d’ailleurs ... mélanges offerts à Jean Guilaine, Toulouse, Archives d’écologie préhistorique, p. 83-95.

BINDER D., GUILAINE J. (1999) – Rapport du groupe de travail sur la néolithisation. La Méditerranée centrale et occidentale, in J. Evin, C. Oberlin, J.-P. Daugas et J.-F. Salles (dir.), 3e Congrès international / 3rd international Symposium : 14C et archéologie / 14C and archaeology, Lyon, 6-10 avril 1998, Paris, Société préhistorique française (Mémoire 26), Rennes, GMPCA, Revue d’Archéométrie, p. 454-459.

BRANDAGLIA M. (1991) - Il Neolitico a ceramica impressa dell’Isola del Giglio. La ceramica, Studi per l’Ecologia del Quaternario, 13, p. 43-104.

BOCQUET-APPEL J.-P., NAJI S., VANDER LINDEN M., KOZLOWSKI J.K. (2009) – Detection of diffusion and contact zones of early farming in Europe from the space-time distribution of 14C dates, Journal of Archaeological Science, 36, 3, p. 807-820.

BOCQUET-APPEL J.-P., NAJI S., VANDER LINDEN M., KOZLOWSKI J. (2012) - Understanding the rates of expansion of the farming system in Europe, Journal of Archaeological Science, 39, p. 531-546.

BRIOIS F., MANEN C., GRATUZE B. (2009a) - Nouveaux résultats sur l’origine des obsidiennes de Peiro Signado à Portiragnes (Hérault), Bulletin de la Société préhistorique française, 106, 4, p. 809-811.

BRIOIS F., MANEN C. (2009b) – L’habitat néolithique ancien de Peiro Signado à Portiragnes (Hérault), in A. Beeching et I. Sénépart dir., De la maison au village : l’habitat néolithique dans le Sud de la France et le Nord-Ouest méditerranéen, Paris, Société préhistorique française (Mémoire 48), p. 31-37.

BIBLIOGRAPHIE

417417

Dynamiques spatio-temporelles et culturelles De la néolithisation ouest-méDiterranéenne

la néolithisation De l’ouest méDiterranéen the western meDiterranean neolithization

CIPOLLONI SAMPÒ M., TOZZI C., VEROLA M.-L. (1999) – Le Néolithique ancien dans le sud-est de la péninsule italienne : caractérisation culturelle, économie, structures d’habitat, in J. Vaquer (dir.), Le Néolithique du Nord-ouest méditerranéen, Congrès préhistorique de France, Carcassonne, 1994, Volume 2, Paris, Société préhistorique française, p. 13-24.

CLARK J.G.D. (1965) - Radiocarbon dating and the expansion of farming culture from the Near East over Europe, Proceedings of the Prehistoric Society, 31, p. 57-73.

CORTÉS SÁNCHEZ M., JIMÉNEZ ESPEJO F.J., SIMÓN VALLEJO M.D., GIBAJA BAO J.F., FAUSTINO CARVALHO A., MARTINEZ-RUIZ F., RODRIGO GAMIZ M., FLORES J.-A., PAYTAN A., LÓPEZ SÁEZ J.A., PEÑA-CHOCARRO L., CARRIÓN J.S., MORALES MUÑIZ A., IZQUIERDO E.R., RIQUELME CANTAL J.A., DEAN R.M., SALGUEIRO E, MARTÍNEZ SÁNCHEZ R., DE LA RUBIA DE GRACIA J.J., LOZANO FRANCISCO M.C., VERA PELÁEZ J.L., LLORENTE RODRÍGUEZ L, BICHO N. (2012) - The Mesolithic–Neolithic transition in southern Iberia, Quaternary Research, 77, p. 221-234.

DAUGAS J.-P., EL IDRISSI A., BALLOUCHE A., MARINVAL P., OUCHAOU B. (2008) - Le Néolithique ancien au Maroc septentrional : données documentaires, sériation typochronologique et hypothèses génétiques, Bulletin de la Société préhistorique française, 105, 4, p. 787-812.

DAVISON K., DOLUKHANOV P.M., SARSON G.R., SHUKUROV A. (2006) – The role of waterways in the spread of the Neolithic, Journal of Archaeological Science, 33, p. 641-652.

DAVISON K., DOLUKHANOV P.M., SARSON G.R., SHUKUROV A., ZAITSEVA G.I. (2009) – Multiple sources of the European Neolithic: Mathematical modelling constrained by radiocarbon dates, Quaternary International, 203, 1-2, p. 10-18.

EVIN J., FORTIN P., OBERLIN C. (1995) – Calibration et modes de représentation des datations radiocarbones concernant le Néolithique de l’Est et du Sud-Est de la France, in J.-L. Voruz (dir.), Chronologies néolithiques. De 6000 à 2000 avant notre ère dans le bassin rhodanien, Documents du Département d’anthropologie et d’écologie de l’Université de Genève, Ambérieu-en-Bugey, Société préhistorique rhodanienne, p. 31-40.

FORENBAHER S., MIRACLE P.T. (2005) – The spread of farming in the Eastern Adriatic, Antiquity, 79, 305, p. 514-528.

GALLAY A. (1995) – A propos des travaux récents sur la néolithisation de l’Europe de l’Ouest, in J.-L. Voruz dir., Chronologies néolithiques. De 6000 à 2000 avant notre ère dans le bassin rhodanien, Documents du Département d’anthropologie et d’écologie de l’Université de Genève, Ambérieu-en-Bugey, Société préhistorique rhodanienne, p. 17-26.

GARCÍA BORJA P., AURA TORTOSA J.E., BERNABEU AUBÁN J., JORDÁ PARDO J.F. (2010) – Nuevas perspectivas sobre la neolitización en la cueva de Nerja (Málaga-Espaňa) : la cerámica de la sala del vestíbulo, Zephyrus, LXVI, p. 109-132.

GKIASTA M., RUSSELL T., SHENNAN S.J., STEELE J. (2003) – The Neolithic transition in Europe: the radiocarbon record revisited, Antiquity, 77, 295, p. 45-62.

GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ P., UTRILLA P., MAZO C., VALERO-GARCÉS B., SOPENA MC., MORELLÓN M., SEBASTIÁN M., MORENO A., MARTÍNEZ-BEA M. (2009) - Patterns of human occupation during the early Holocene in the Central Ebro Basin (NE Spain) in response to the 8.2 ka climatic event, Quaternary Research, 71, p. 121-132.

GUILAINE J. (2001) – La diffusion de l’agriculture en Europe : une hypothèse arythmique, Zephyrus, 53-54, p. 267-272.

GUILAINE J., CREMONESI G. (2003) - Torre Sabea : un établissement du Néolithique ancien en Salento, Roma, Collection de l’Ecole Française de Rome 315, 396 p.

GUILAINE J., MANEN C., VIGNE J.-D. (2007) – Pont de Roque-Haute : nouveaux regards sur la néolithisation de la France méditerranéenne, Toulouse, Archives d’écologie préhistorique, 332 p.

HAMON C., GIRAUD T. (2007) – L’outillage de broyage, percussion et polissage, in J. Guilaine, C. Manen et J.-D. Vigne (dir.), Pont de Roque-Haute : nouveaux regards sur la néolithisation de la France méditerranéenne, Toulouse, Archives d’écologie préhistorique, p. 87-95.

LEMMEN C., GRONENBORN D., WIRTZ K.W. (2011) - A simulation of the Neolithic transition in Western Eurasia, Journal of Archaeological Science, 38, p. 3459-3470.

LINSTÄDTER J., MEDVED I., SOLICH M., WENIGER G.-C. (2012) - Neolithisation process within the Alboran territory: Models and possible African impact, Quaternary international, 274, 1, p. 219-232.

MANEN C. (2000) – Implantation de faciès d’origine italienne au Néolithique ancien : l’exemple des sites «liguriens» du Languedoc, in M. Leduc, N. Valdeyron et J. Vaquer (dir.), Sociétés et espaces, Rencontres méridionales de Préhistoire récente ; 3ème session, Toulouse, 6-7 novembre 1998, Toulouse, Archives d’écologie préhistorique, p. 35-42.

MANEN C. (2007) – La production céramique de Pont de Roque-Haute : synthèse et comparaisons, in J. Guilaine, C. Manen et J.-D. Vigne (dir.), Pont de Roque-Haute : nouveaux regards sur la néolithisation de la France méditerranéenne, Toulouse, Archives d’écologie préhistorique, p. 151-166.

MANEN C., SABATIER P. (2003) – Chronique radiocarbone de la néolithisation en Méditerranée nord-occidentale, Bulletin de la Société préhistorique française, 100, 3, p. 479-504.

MANEN C., PERRIN T. (2009) – Réflexions sur la genèse du Cardial « franco-ibérique», in De Méditerranée et d’ailleurs ... : mélanges offerts à Jean Guilaine, Toulouse, Archives d’écologie préhistorique, p 427-443.

MANEN C., SALANOVA L. (2010) – Les impressions de coquilles marines à front denté dans les décors céramiques néolithiques, in C. Manen, F. Convertini, D. Binder, I. Sénépart (dir.), Premières sociétés paysannes de Méditerranée occidentale. Structures des productions céramiques, Séance de la Société préhistorique française, Toulouse, 11-12 mai 2007, Paris, Société préhistorique française (Mémoire LI), p. 57- 64.

MANEN C., MARCHAND G., CARVALHO (DE) A.F. (2007) – Le Néolithique ancien de la péninsule Ibérique : vers une nouvelle évaluation du mirage africain ?, in J. Evin (dir.), Un siècle de construction du discours scientifique en préhistoire. Volume III, Congrès du Centenaire de la S.P.F., Avignon 2004, Paris, Société préhistorique française, p. 133-151.

MARCHAND G. (1999) – La Néolithisation de l’ouest de la France : caractérisation des industries lithiques, Oxford, Archaeopress (BAR International Series 748), 381 p.

MARINVAL P. (2007) – Premières données sur l’économie végétale, in J. Guilaine, C. Manen et J.-D. Vigne dir., Pont de Roque-Haute : nouveaux regards sur la néolithisation de la France méditerranéenne, Toulouse, Archives d’écologie préhistorique, p. 215-217.

418418

Spatial, chronological and cultural dynamicS of the neolithization in the weStern mediterraneanClaire Manen

MAZURIÉ DE KEROUALIN K. (2003) – Modèle de frontière, modèle de la vague d’avance : acculturation et colonisation lors de la première néolithisation européenne, in M. Besse, L.-I. Stahl Gretsch et P. Curdy (dir.), ConstellaSion : hommage à Alain Gallay, Cahiers d’archéologie romande, 95, Lausanne, Cahiers d’archéologie romande, p. 89-114.

MORALES J., PÉREZ-JORDÀ G., PEŇA-CHOCARRO L., ZAPATA L., RUÍZ-ALONSO M., LÓPEZ-SÁEZ J.A., LINSTÄDTER J. (2013) – The origins of agriculture in North-West Africa: macro-botanical remains from Epipalaeolithic and Early Neolithic levels of Ifri Oudadane (Morocco), Journal of Archaoelogical Science, 40, p. 2659-2669.

MORALES HIDALGO J.I., OMS ARIAS F. X., ALLUÉ E., BURJACHS CASAS F. (sous presse) - De la fin du Mésolithique aux premières phases du Néolithique ancien dans le nord-est de la péninsule Ibérique, in T. Perrin, C. Manen, G. Marchand, P. Allard, D. Binder et M. Ilett (dir.), Autour du Néolithique ancien. Les outils du changement : critique des méthodes (Session H), in J. Jaubert, N. Fourment et P. Depaepe (éd.), Transitions, ruptures et continuité durant la Préhistoire, actes du XXVIIe Congrès préhistorique de France (Bordeaux – Les Eyzies, 2010), Paris, Société préhistorique française.