MAESTRI, Mário. (Org). Peões, gaúchos, vaqueiros, cativos campeiros: estudos sobre a economia...

Transcript of MAESTRI, Mário. (Org). Peões, gaúchos, vaqueiros, cativos campeiros: estudos sobre a economia...

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Rui Getúlio SoaresReitor

Eliane Lucia ColussiVice-Reitora de Graduação

Hugo Tourinho FilhoVice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Adil de Oliveira PachecoVice-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

Nelson Germano BeckVice-Reitor Administrativo

UPF Editora

Simone Meredith Scheffer BassoEditora

CONSELHO EDITORIAL

Alexandre Augusto Nienow

Altair Alberto Fávero

Ana Carolina B. de Marchi

Andrea Poleto Oltramari

Angelo Vitório Cenci

Cleiton Chiamonti Bona

Fernando Fornari

Graciela René Ormezzano

Luis Felipe Jochins Schneider

Renata H. Tagliari

Sergio Machado Porto

Zacarias M. Chamberlain Pravia

Universidade de Passo Fundo2009

Mário Maestri (Org.)

Peões, gaúchos, vaqueiros, cativos campeiros:

estudos sobre a economia pastoril no Brasil

Copyright © Editora Universitária

Maria Emilse LucatelliEditoria de Texto

Sabino GallonRevisão de Emendas

Alisson Gampert SpannenbergProdução da Capa

Sirlete Regina da SilvaEditoração e Composição Eletrônica

Este livro no todo ou em parte, conforme determinação legal, não pode ser reproduzi-do por qualquer meio sem autorização expressa e por escrito do autor ou da editora.A exatidão das informações e dos conceitos e opiniões emitidos, bem como as ima-gens, tabelas, quadros e figuras, são de exclusiva responsabilidade dos autores.

ISBN – 978-85-7515-707-7

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDOEDITORA UNIVERSITÁRIACampus I, BR 285 - Km 171 - Bairro São JoséFone/Fax: (54) 3316-8373CEP 99001-970 - Passo Fundo - RS - BrasilHome-page: www.upf.br/editoraE-mail: [email protected]

Associação Bras i le i ra das Editoras Univers i tár ias

Editora UPF af i l iada à

Sumário

Sobre o Plata e o RS

A economia agropastoril missioneira ........................................................ 9Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

Práticas corambreras na Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul ................ 45Mário Maestri

“Como continuación del Río Grande del Sur” La hacienda sul-rio-grandense esclavista en el norte uruguayo (séc. 19) .............................................. 92

Eduardo R. Palermo

No extremo sul, uma elite diferenciada .................................................131Andréia Oliveira da Silva

Estâncias fortificadas .........................................................................163Ester J. B. Gutierrez

Sobre o Mato Grosso

Sobre os campos de Vacaria do Sul de Mato GrossoConsiderações sobre terra e escravidão (1830-1889) ........................................................213

Maria do Carmo Brazil

Propriedades pastoris e escravidão no Pantanal de Miranda (séc. 19) ...... 245Elaine Cancian

A pecuária bovina e o processo de ocupação do Pantanal Sul-Mato-Grossense ........................................................................... 284

Paulo M. Esselin

Sobre o Piauí

Origens e espaços de produção das fazendas pastoris do Piauí ............... 349Solimar Oliveira Lima

99A economia agropastoril missioneira

A economia agropastoril missioneira

Júlio Ricardo Quevedo dos Santos*

Introdução

No rigoroso inverno de 1753, grupos de guaranis que vi-

viam nos Sete Povos das Missões (atual Rio Grande do Sul)

organizavam um grande movimento social e popular que

traduzia as tensões e os conflitos emergidos das mudanças

políticas definidas nos meandros das tratativas de aplicação

do Tratado de Madri, assinado entre as Cortes ibéricas em

1750. Aqueles grupos reivindicavam para si o direito de per-

manecerem no espaço onde haviam nascido, viviam e haviam

enterrado os seus ancestrais. Deixavam claro ao governo colo-

nial localizado em Buenos Aires os reais motivos pelos quais

não desejam transmigrar às terras à direita do rio Uruguai,

dis cutindo questões cruciais para sua sobrevivência, entre

as quais os elementos constitutivos da economia missioneira

(a terra, o gado, as estâncias, os ervais e os povoados). Ao

definirem para aquela autoridade o desejo de ficar, de lutar

e, se necessário, morrer, historiavam e relembravam-lhe as

antigas negociações políticas feitas por seus ancestrais com

os jesuítas e as autoridades coloniais. Esse momento pecu-

liar nos permite compreender alguns aspectos das estruturas

* Docente do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria e Doutor em História pela Universidade de São Paulo.

1010 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

socioeconômicas das Missões, entre os quais as práticas agro-

pastoris, em seus elementos constitutivos.

Essas práticas agropastoris de caráter autossuficiente,

base da vida comunitária nas Missões, foram construídas e

decorreram dos desdobramentos das negociações entre mis-

sioneiros e missionários, nas quais o conjunto da comunidade

interferia cotidianamente na defesa da sobrevivência coletiva

e da economia autossuficiente, na ordem do bem comum. Tais

acordos foram construções cotidianas de todos os indivíduos

na perspectiva de preservar os interesses da comunidade. As-

sim, nos embates dos missioneiros pela defesa dos seus inte-

resses, alcunhados nas correspondências sobre as quais dis-

correremos a seguir, esses assumem o protagonismo de luta

pelos elementos constitutivos da economia missioneira, visto

que o seu desmantelamento comprometeria as alianças cons-

truídas ao longo daquela experiência.

Primeiramente, partimos da ideia de que as primeiras

práticas de colonização ibérica do atual Rio Grande do Sul

foram iniciativas da Corte de Espanha e da Companhia de Je-

sus. O primeiro “ensaio” colonial ocorreu no século 17, quan-

do os jesuítas negociaram com parcialidades guaranis que

habitavam em áreas que compreendiam as bacias dos rios

Uruguai e Jacuí. Trataremos aqui de parcialidades guaranis

com base na análise de Elisa Garcia sobre “as diferenças e as

disputas internas entre os guaranis que estavam caracteriza-

dos, principalmente em momentos de inflexão, pela presença

de desavenças sobre os melhores rumo a seguir.”1 Em meio a

diversos conflitos existentes na região do rio da Prata, jesuí-

tas e guaranis construíram comunidades autônomas denomi-

nadas de “reduções”. Nesses espaços coloniais, parcialidades

1 GARCIA, Elisa F. Em busca de novos vassalos: as estratégias dos portugueses para a atração dos índios, durante as tentativas de demarcação do Tratado de Madri, na Região Sul. In: MONTEIRO, Rodrigo Bentes (Org.).Espelhos de-formantes: fontes, problemas e pesquisas em História Moderna (séculos XVI

– XIX). São Paulo: Alameda, 2008. p. 212.

1111A economia agropastoril missioneira

guaranis negociaram política e socialmente o seu lugar na

Missão e no Estado espanhol, sendo os atores sociais que efe-

tivaram as práticas reducionais.

Com base nessas premissas, propomo-nos estruturar

uma trajetória de análise que tenha por base as inflexões que

construíram/desconstruíram a economia agropastoril missio-

neira e o quanto ela foi capaz de ratificar os acordos entre os

jesuítas e as parcialidades guaranis que aceitaram se tornar

missioneiras. Para edificar tal proposta, dialogamos com di-

versas fontes e, na medida do possível, procuramos que dia-

logassem entre si.

O guarani negocia ser missioneiro

Sobre o que pretendemos aqui abordar, talvez a fonte a

seguir, produzida pelos guarani-missioneiros do Cabildo de

São João Batista, em 1753, seja a melhor referência da nossa

proposta de análise. Seguem alguns fragmentos da narrativa

guarani: “O nosso santo Rei Felipe V nos avisou no ano de

1716: – Cuidai muito bem da minha terra e cuidai também

de vós mesmos, para que não vos façam mal os vossos inimi-

gos, que são os meus inimigos! Também envio em meu lugar

os meus governadores, encarregando-os de cuidarem de vós.

Certamente eu não vos tirarei de vossa terra e nem ainda hei

de molestar-vos em coisa nenhuma. Disse-nos (ainda) então:

– Cumpri apenas as minhas palavras! O Rei Dom Felipe V. E

mando-vos também os padres da Companhia de Jesus, filhos

de Santo Inácio, com a finalidade de conquistarem para Deus

as vossas pobres almas. É somente o que vos mando. [...] Nós

não fomos conquistados por espanhol algum, pois nos fizeram

vassalos de nosso Rei exclusivamente pelos motivos e pala-

vras dos Padres. É por isso que sempre cumprimos a vontade

de nosso santo Rei. Sempre (que necessário) fomos a Buenos

Aires, para levantarmos o forte. Também fomos a Montevidéu,

1212 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

para erguer a fortaleza, cumprindo assim e assim venerando

as suas palavras. Depois disso fomos ainda para o Paraguai,

pacificando os paraguaios e tornando-os vassalos fiéis como

nós mesmos. Vês desta forma, o que fizemos por nosso santo

Rei, perdendo nossa fazenda e vida, e o que fizemos pelo nos-

so Deus.”2

Iniciar esta narrativa com esta fonte é uma forma ins-

tigante de recuperar os possíveis significados partilhados da

Missão para o guarani-missioneiro. Primeiro, porque se trata

da fala guarani – de uma parcialidade que vivia na Missão e,

por isso, denominado de “guarani-missioneiro”. Segundo, essa

fala foi produzida em um dos tantos momentos de inflexão

que constituem o tempo missioneiro, na qual se percebe que

os cabildantes tinham consciência histórica das razões que

os haviam levado para a Missão. Expunham os eventos de

um tempo presente para eles, ao citarem um momento deli-

cado de negociação com o monarca espanhol após os conflitos

da guerra civil da sucessão (1701-1715) na Espanha, quando,

após os tratados de Utrecht, a dinastia Bourbon foi confirma-

da na Corte daquele país. Terceiro, a seguir desses conflitos,

novas negociações políticas foram articuladas com os guara-

ni-missioneiros, ratificando-lhes seus direitos de vassalagem

e de usufruto da terra, como narram os cabildantes de São

João e dos outros cinco Povos da margem esquerdo do rio Uru-

guai, com exceção de São Borja.

Mas para o guarani-missioneiro, o que era “ser vassalo”

após a instauração dos Bourbons na Corte espanhola? É um

momento em que, após uma série de conflitos, se retomam as

negociações pela manutenção e defesa do guarani no espaço

missioneiro da região do rio da Prata. Dessa forma, os cabil-

2 Correspondência dos caciques e índios do Povo de São João do Uruguai ao go-vernador de Buenos Aires, José de Andonaegui, em 16/07/1753. In: RABUSKE, Arthur. Cartas de Índios Cristãos do Paraguai, Máxime dos Sete Povos, data-das de 1753. Estudos Leopoldenses, São Leopoldo: Unisinos, v. 14, n. 47, 1978. p. 70-71.

1313A economia agropastoril missioneira

dantes dos Sete Povos da margem esquerda do rio Uruguai

não só explicam como recuperam o princípio da Missão, de

um outro momento anterior àquele (início do século 17), por

meio de acordos, de alianças, enfim, de negociações com os

padres jesuítas, parcialidades guaranis que se interessaram

pelas propostas de evangelização dos missionários e aceita-

ram viver na Missão. Para efetivar tal projeto, evidenciam

que não foram “conquistados por espanhol algum, pois nos

fizeram vassalos de nosso Rei exclusivamente pelos motivos

e palavras dos Padres”. Ao se sentirem vassalos da Corte es-

panhola, em todos os momentos, lembram às autoridades his-

pânicas que sempre cumpriram com sua parte no acordo, ex-

pondo as suas ações políticas na defesa dos interesses comuns

das comunidades missioneiras e do Estado espanhol.

Os guarani-missioneiros de São João indicam que não

têm dúvidas sobre a sua inclusão no projeto político do Estado

espanhol e, como artífices da experiência reducional, argu-

mentam ao governador de Buenos Aires a importância sobre

“o que fizemos por nosso santo Rei, perdendo nossa fazenda

e vida, e o que fizemos pelo nosso Deus”. Esse “fazer” revela

vários aspectos, entre os quais a demonstração de estarem

seguindo o que fora estipulado e em conformidade com as di-

retrizes da Corte espanhola. Articula, igualmente, os eventos

do presente com os do passado, anteriores à formação e or-

ganização dos Sete Povos, quando os antepassados guaranis

negociaram com os jesuítas a vida na Missão. Nesse esfor-

ço intelectual de vincular o presente-passado, percebe-se a

consciência histórica presente na narrativa dos guarani-mis-

sioneiros de São João, já que se fazem referências aos acon-

tecimentos ocorridos no século 17, em seus dois momentos

diferenciados da evangelização do guarani: o primeiro, entre

1620-1640, quando foram fundadas as primeiras Reduções,

com a introdução do gado (Vacarias) e das novas tecnologias

desconhecidas pelos guaranis, como o arado puxado a boi; o

1414 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

segundo, pós-1682, com a fundação dos Sete Povos das Mis-

sões, à margem esquerda do rio Uruguai, fase em que se for-

maram as estâncias missioneiras na antiga Banda Oriental

do rio Uruguai. Efetivamente, a expansão colonial atingiu

quase a totalidade do atual território sul-rio-grandense.

A conquista efetiva da terra esteve articulada à política

colonial hispânica pautada na ocupação da terra e na tentati-

va de restringir, desde o século 16, os direitos das populações

originárias sobre suas terras. Em 1519, o rei espanhol cató-

lico declarara: “Por donación de la Santa Sede Apostolica y

otros justos y legítimos títulos, somos senõres de las Indias

Occidentales, Islas y Tierra firme del mar océano, descubier-

tas o por decubrir y están incorporadas en nuestra Real Co-

rona de Castilla.”3

A ocupação das terras das populações originárias do con-

tinente americano, e, particularizando, das terras habitadas

pelas parcialidades guaranis que viviam nas áreas das bacias

dos rios Uruguai e Jacuí esteve pautada num efetivo aparato

legal conhecido como “Leyes de Índias”, que tratava de pre-

servar os interesses da Coroa de Espanha sobre a América.

Essas leis definiam os espaços geográficos que os colonizado-

res tinham de ocupar, estipulando que fosse saudável, ou seja,

que fosse terra apta para semear e colher.4 Além disso, os co-

lonizadores tinham de observar que o tipo humano que habi-

tava a terra deveria ser conquistado.5 A correspondência dos

guarani-missioneiros de São João referenda o cumprimento

da lei, ao concordar que esta é do Estado espanhol. Entretan-

to, avança na interpretação da mesma, ao julgar que as terras

missioneiras se encontram na origem do acordo entre os re-

manescentes guaranis, os jesuítas e a monarquia espanhola.

3 Compilación de las Leyes de Indias. Ley I, Título I, Libro III. V edición, Madrid, 1841.

4 Op. cit. Leyes I e II - título V - Livro IV.5 Ib. idem.

1515A economia agropastoril missioneira

Convém recuperar a questão agrária na América Espa-

nhola a fim de compreender a distribuição das terras e os

seus sucessivos conflitos: “Las tierras fueran divididas en

tierras de españoles y en tierras de los indios, y cada una de

las partes en tierras de la comunidad y en tierras del dominio

privado. Las de los españoles del dominio privado se subdivi-

dieron en solares, peonias y caballarias. Españoles e Indios

fueran a la vez agrupados en partidos y los últimos también

en aldeas, fijándoles los limites territoriales de los partidos y

de las aldeas.”6

Como desdobramento da questão agrária, desde a se-

gunda metade do século 16 as terras reservadas às comu-

nidades indígenas foram sendo ocupadas pelos colonos es-

panhóis. Nesta parte da América, diversos grupos guaranis

foram sendo expulsos de suas terras e viram-se obrigados a

migrar para os núcleos urbanos ou para regiões mais afasta-

das. Em muitos momentos de inflexão, diversas populações

originárias rebelaram-se e resistiram às práticas de domina-

ção do conquistador, não raro pressionando as autoridades

espanholas a negociar com esses grupos.7 Os encomenderos

aproveitaram-se da situação e impuseram trabalho excessivo

aos índios encomendados, efetuando forte extração de sobre-

trabalho. É nesse momento de conflito e tensão que os jesuítas

buscaram alianças com parcialidades guaranis da Província

do Paraguai, conjugando a conquista espiritual à conquista

temporal, denunciando os maus-tratos dos espanhóis em de-

trimento dos possíveis bons tratos e vantagens que os guara-

nis obteriam na Missão.

6 PASTORE, Carlos. La lucha por la tierra en el Paraguay. Montevidéo: Ante-quera, 1972. p. 18.

7 Conferir Florência Roulet em Resistência de los guarani del Paraguay; Barral, Rebeliones indígenas en la América Española e, mais recentemente, Rossi e Carbone, Historia, identidad y culturas originarias de la Argentina. São obras que analisam algumas faces da resistência das populações ameríndias durante o processo de conquista da região do Rio da Prata.

1616 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

Como forma de legitimar o discurso jesuítico, a situação

é narrada da seguinte forma: “Empezaron los encomenderos a

oprimir a los indios y también a sus mujeres y hijos con pesa-

dos trabajos, impidiendo-les adquirir bienes y reduciéndolos

a la miseria. Los transladaron de sus aldeas a las quintas de

los españoles y los dedicaban a varias faenas sin recompensa

alguna. En otras ocasiones los vendian, cubriendo esto con

varios nombres y pretextos.”8

Em meio à violência do conquistador, gradativamente,

setores das classes dominantes coloniais – as autoridades

espanholas – passaram a negociar com alguns grupos gua-

ranis do Paraguai. Nesse processo de negociação, em 1597 fo-

ram promulgadas as Ordenanzas de Juan Velasco, as quais

determinavam que os encomenderos deveriam entregar aos

guarani encomendados lotes de terra, rica o suficiente para

que, em três anos, recuperassem suas perdas agrícolas: “El

servicio personal de los indios, debia ser prestado los dias lu-

nes, martes, miércoles y jueves, reservándose los domingos

para los actos religiosos y los viernes y sábado para que los

guaraníes, sus mujeres y hijos trabajen en sus chacras para

hacer frente a las necesidades de sus propia familias [...] Cua-

tro días de trabajo para los conquistadores, uno para los actos

religiosos e dos para su propio beneficio, completan la jornada

semanal de la población guaraní, reglamentada por las Orde-

nanzas de Velasco, que aliviaban la condición de la esclavi-

tud a que estaba sometida hasta entonces, en que todas sus

energías las empleaban al servicio exclusivo de los hombres

encomenderos.”9

Posteriormente, em 1598, foram promulgadas as Orde-

nanzas de Hernandarias de Saavedra, em que se definia que

os “guaranis encomiendados” fossem agrupados em povoados,

organizados em terras suficientes para o cultivo e que jamais

8 TECHO, Nicolás del. História de la Provincia del Paraguay de la Compañia de Jesús. (1ª ed. 1673). Madrid: T. II, CXXI. p. 97 e 98.

9 PASTORE. op. cit. p. 32.

1717A economia agropastoril missioneira

deveriam ser molestados no seu espaço de caça e pesca. Em

cada comunidade indígena de encomendados deviria haver

uma igreja para o nativo receber os sacramentos e aprender a

doutrina católica, sob responsabilidade do sacristão. Por meio

das hernandarias, ficou determinado que as encomendas só

poderiam ser transferidas com a prévia autorização do gover-

nador do Paraguai, que, no caso, era o próprio Hernandarias.

Além disso, novas especificações foram definidas aos enco-menderos, pois não podiam retirar os trabalhadores nativos

das comunidades nem obrigá-los a beneficiar a erva-mate.

Em 1603, essas ordenanzas foram confirmadas e comple-

tadas, quando se regulamentou o serviço pessoal dos homens

guaranis com mais de quinze anos e das mulheres com mais

de treze anos. Além disso, os caciques e seus descendentes fo-

ram confirmados nas suas hierarquias, liberdade e no direito

de não prestar serviço pessoal.10

Finalmente, em 1611, nessa combinação da “violência”

com a “negociação”, foram promulgadas as Ordenanzas de

Alfaro, que adaptaram definitivamente as Leyes de Indias

às necessidades e à realidade colonial. Essas ordenanzas su-

primiram as encomiendas de serviço pessoal e mantiveram a

encomienda de tributos e a compensação do trabalho do índio

por remuneração, pagamento por jornada de trabalho.11

Em La lucha por la tierra en el Paraguay, de 1972, Pas-

tore apresenta as Ordenações de 1611 como a defesa da liber-

dade do guarani no que se refere à terra e ao trabalho. “Alfaro

defendió la libertad de los nativos como vasallos del Rey y de-

claró que el servicio personal impuesto a los nativos era injus-

to y contrario a derecho, disponiendo en consecuencia que no

podrían ser obligados a prestar servicios a los hombres enco-

10 Cf. Ordenanzas del gobernador Hernandarias de Saavedra. 12/12/1598. Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, t. XXIII, p. 370-391, 1908.

11 ALFARO, D. Francisco de (Visitador). Informe sobre el Paraguay. Apud GAN-DÍA, Enrique de. Francisco de Alfaro y la condición social de los indios. Revista de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, n. 11, 1939. p. 465.

1818 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

menderos. Todos los indios fueron declarados libres, hubiesen

o no sido vendidos como esclavos, imponiendo severas penas

a los que traficaran con esclavos nativos. Las encomiendas

otorgadas hasta la fecha por los gobernadores fueran declara-

das nulas [...] Los guaraníes que se encontraran fuera de sus

respectivas encomiendas debían ser devueltos a las mismas,

no pudiendo ser mantenidos contra su voluntad en los luga-

res en que se hallaren [...] Las Ordenanzas de Alfaro estable-

cieran el pago de salario por concepto de justa retribución del

trabajo de los nativos.”12

A disputa pela mão-de-obra indígena entre jesuítas e

encomendeiros também é um fator que proporcionou o surgi-

mento da Redução. Em La conquista espiritual del Paraguay,

publicado em 1639, o padre Montoya comenta o medo e o nível

de exploração do índio encomendado: “[...] los indios sujetos

a encomendados a españoles, ya no se pregunta la causa por

ser tan sabida”.13

Em suma, é perceptível que os guarani-missioneiros de

São João tinham a sabedoria política de que eram vassalos

do monarca espanhol ao inferirem que não haviam sido con-

quistados por “espanhol algum”. A Missão se constituía no

fio condutor da aliança, que combinava os atos de violência

espanhola com a negociação política, social, econômica.

Foi nesse momento histórico de exploração da terra e da

organização do trabalho indígena que se tornou realidade, em

1607, a Província Jesuítica do Paraguai, a partir de várias

articulações e negociações: da Igreja Católica, via Companhia

de Jesus, com as autoridades da América Espanhola e des-

tas com as comunidades guaranis. Nas articulações dessas

negociações políticas encontram-se as Ordenanzas de Alfaro,

que definiam a redução do índio à fé católica e a vassalagem

12 PASTORE. op. cit. p. 40-41.13 MONTOYA, Antonio Ruiz S. J. La conquista espiritual del Paraguay (1ª ed.

1639) estudo preliminar y notas Ernesto Maeder. Rosário: Equipo Difusor de Estúdios de Historia, 1989. p. 63.

1919A economia agropastoril missioneira

à Coroa de Espanha. “Por cuanta la buena doctrina y policia

de los indios, y poder ellos acudir con comodidad à sus obliga-

ciones, y para que no sean agraviados, depende de que estén

reducidos en pueblos y tierras donde con comodidad puedan

sustentarse, respecto de lo cual yo he dado orden con algunos

Cabildos y justicia [...] que la tal reducción sea sujeta à parro-

quia, y no esté apartada de ella; porque sin embargo de esto,

en cada reducción ha de haber iglesia.”14

Se as Reduções se constituíram em concentrações de ín-

dios em pequenos povoados, com igrejas de madeira ou de

taipa, as residências dos guaranis eram, geralmente, cons-

truídas de pau-a-pique. As Reduções significam um momento

inicial da transição de parcialidades guaranis – que assim o

permitiram – da sociedade aldeã doméstica a uma nova for-

ma de produção e de organização social – missioneira – arti-

culada com a sociedade moderna do Estado absoluto, a partir

de uma aliança tática desses grupos com os jesuítas. O sal-

to guarani foi em direção a uma nova forma de organização

social, inserida no Estado espanhol. A formação missioneira

também significou a capacidade de barganha de parcialida-

des guaranis, que construíram em meio aos conflitos coloniais

um espaço de liberdade negociada que lhes permitiu viver e,

melhor, aumentando a esperança média de vida do guarani,

com garantias de proteção contra a encomienda e escravidão.

Ao negociar viver na Missão, os guaranis demonstravam a

capacidade de interferência na realidade empírica.

Dessa forma, organizava-se a vida reducional, onde o

guarani expressasse seus direitos e deveres na configuração

da experiência missioneira. A Redução deveria garantir a li-

berdade do nativo, mesmo que vigiada, tutelada pelo missio-

nário e também pelas autoridades espanholas, que deveriam

vigiar a política administrativa da redução por intermédio do

Cabildo.

14 ALFARO, Op. cit. p. 663.

2020 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

Gradativamente, o projeto político reducional foi se

constituindo, construído em meio aos conflitos das disputas

pela mão-de-obra indígena, conforme se pode perceber em

correspondência de um missionário do século 17: “[...] es muy

antiguo à esos señores encomendadores y soldados en quejar-

se, pasando muy adelante en esto. Y así levantado grandes

contradicciones contra la Compañía con mucha honra y gloria

de los que las han padecido, por ser por causa tan justa como

volver por los indios, Y por la justicia que tenían y tienen de

ser libres de la dura esclavitud y servidumbre del servicio

personal en que estaban, [...] y estos debates crecieran mas

después que los de la Compañía haciendo en esto su obliga-

ción como fieles ministros de Dios N. S. y básalos de su M.

[...] (na Redução) los indios fueren entendiendo la libertad en

que el Rey N. S. les ponía pagando su tributo, tivieram-se los

encomenderos que por esta causa les habíamos de ser graves

daños.”15

Em 1609, o governador do Paraguai e rio do Prata, Pe-

dro de Anasco, proibiu a entrada de espanhóis na região do

rio Paranapanema no Guairá, bem como o recrutamento de

índios para o serviço pessoal, o que facilitou a expansão jesuí-

tica no Guairá. Finalmente, em 1610, jesuítas e parcialidades

guaranis organizaram efetivamente as primeiras Reduções,

entre os rios Tabagi e Iguaçu.

Nessas circunstâncias históricas aumentava a disputa

dos encomiendeiros espanhóis e dos bandeirantes paulistas,

interessados na mão-de-obra especializada e disponível nas

Reduções. Nesse momento, por volta de 1618 os bandeiran-

tes avançaram sobre o projeto colonial reducional do Guairá

desconstruindo-o e escravizando os guaranis reduzidos. Com

esses fatos é possível perceber que a aliança de parcialida-

des guaranis com os jesuítas gerava profundos conflitos com

15 Cópia da Carta escrita a Francisco Gonzalez de Santa Cruz datada de 13/12/1614. Manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

2121A economia agropastoril missioneira

a sociedade mercantil colonial espanhola, ficando evidente a

disputa dos interesses divergentes com o projeto colonial em-

preendido pela Companhia de Jesus.

Da ação dos bandeirantes decorreram vários desdobra-

mentos, entre os quais a organização do projeto colonial redu-

cional à margem esquerda do rio Uruguai, nas bacias do rios

Ijuí, Ibicuí e Jacuí e no planalto central do atual Rio Gran-

de do Sul, quando surgiram as Reduções do Tape. Um outro

momento de inflexão ocorreu, pois outras parcialidades gua-

ranis começaram a ser conquistadas: os guaranis tapes. No

entanto, muitas vezes os grupos mostraram-se refratários ao

projeto colonial, conforme se lê num testemunho do século 17:

“Descendo da redução da conceição à dos Reis (Japejú) para

fazer minha segunda viagem ao Ibicuí, recebi carta do Padre

Romero (cura de Japejú), na qual me avisava de que tinha

más notícias dos índios do Ibicuí, de que haviam feito uma

grande junta para vir a dar sobre a redução dos Reis por ha-

verem recebido os padres, e que por isso eu não descesse tão

depressa para aquela redução, a-fim-de ir ao Ibicuí, até que

descobrisse a verdade. [...] Disseram-me que voltasse imedia-

tamente, porque os índios da terra estavam sublevados e que

haviam vindo logo depois da minha partida daquela redução

que principiei, a-fim-de me matarem, e que, não me achando

ali, haviam queimado a igreja e a cruz que eu deixara.”16

Entretanto, à medida que o jesuíta se aproximava dos

guaranis que viviam nas proximidades do rio Ibicuí ou da ser-

ra dos Tapes, esses grupos passaram a dar crédito às propos-

tas e à fala dos missionários, demonstrando a sua capacidade

de barganha, numa estratégia para viver o melhor possível.

Provavelmente, a fala missionária seduzia alguns guaranis,

que passaram a perceber quais poderiam ser as vantagens de

construir e viver em novas formas comunitárias. Essa capa-

16 DURÁN, Pe. Mastrilli S. J. Carta Anua de 1627. Manuscrito da Coleção de Angelis - I. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1951. p. 373-374.

2222 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

cidade de negociação e de lembrança inesquecível é recupe-

rada pelos próprios protagonistas desse enredo, os guarani-

missioneiros de São Nicolau, que em outra correspondência

à autoridade colonial de Buenos Aires assim se expressaram:

“Pois ele (o rei), conhecendo esta terra, para a qual Deus nos

criou, enviou-nos o nosso Padre Santo Roque Gonzáles, para

que ele nos ensinasse e desse a conhecer a Deus: seu ser e o

ser de cristãos. Também isto nos disse o Rei por intermédio

desse Padre, a saber, que nunca, jamais, entraria nesta terra

espanhol algum, nem um único sequer. Isso mesmo que de

início então nos fez comunicar a nossos avós, ele nô-lo repetiu

muitas vezes em suas cartas, consolando-nos, fortalecendo-

nos e levando-nos para o lugar em que estamos.”17 Na corres-

pondência dos missioneiros de São Nicolau a expressão “avós”

exemplifica os antepassados, os ancestrais, responsáveis no

século 17 pela aliança com os jesuítas e Corte espanhola. Nes-

sa linguagem metafórica, os guaranis demonstram a sua sa-

bedoria em compreender a articulação presente-passado.

Essa aliança foi capaz de corroborar o projeto colonial

missioneiro, quando parcialidades guaranis aceitaram, con-

cordaram, usar o machado de ferro e o arado puxado por bois,

o que representou a passagem da vida comunitária aldeã, de

horticultores e caçadores-coletores, apoiada na tradição fami-

liar e na divisão sexual das tarefas cotidianas, para um novo

padrão de organização tecnológica, de maior e mais comple-

xa divisão do trabalho, liberando-os para outras atividades,

como pastoreio, tecelagem, olaria, carpintaria, curtume de

couro, música, teatro, escultura, arquitetura e dança.

A institucionalização da Missão como projeto político co-

lonial hispânico começou a se efetivar a partir do momento

17 Correspondência do Corregedor, cabildo e caciques do Povo de São Nicolau, ao governador de Buenos Aires, José de Andonaegui, em 1753. Apud RABUSKE, Arthur. Cartas de Índios Cristãos do Paraguai, Máxime dos Sete Povos, data-das de 1753. Estudos Leopoldenses, São Leopoldo: Unisinos, v. 14, n. 47, 1978. p. 80.

2323A economia agropastoril missioneira

em que a Coroa de Espanha abarcou as terras dos índios in-

tegrando-as na sociedade colonial platina, transformando-as

em parte do próprio espaço territorial, político e econômico da

região do rio da Prata. A terra foi transformada em território

do Império Colonial Espanhol e os índios, em súditos, agentes

e defensores da causa comum política. O guarani-missioneiro

trabalhou arduamente e com austeridade na Missão da re-

gião do rio da Prata. Foi agricultor, vaqueiro, charqueador,

oleiro, peão de estância, escultor, pintor e cantor, efetivando a

economia agropastoril missioneira. Os missioneiros lutaram

para a manutenção da terra com seus pueblos, criação de ani-

mais e grandes lavouras coletivas.

Mas o que os guaranis barganharam para se tornarem

missioneiros? Entre o que foi barganhado, a própria direção

da vida cotidiana da Missão, incorporando o projeto político

missioneiro, atendendo, em parte, aos interesses da Coroa de

Espanha e, em outra, aos seus próprios interesses. Cardiel,

um missionário do século 18, assim nos apresenta essas ar-

ticulações do poder: “Corregidor, Alcalde y demás oficiales: el

gran merito que tendrán delante Dios en cumplirlas, los bie-

nes espirituales y temporales que se seguirán al pueblo: los

grandes males que acarrea en no cumplirlas, y los grandes

castigos que tendían de Dios en no cumplirlas.”18

Eram os próprios guaranis que discutiam as regras a se-

rem aplicadas na Missão, como, por exemplo, a divisão equi-

tativa do produto social no povoado. No tocante aos bens espi-

rituais, não só era o responsável pela construção dos templos,

da casa dos padres, da escola, mas também pela manutenção

da organização social missioneira. Nesse sentido, outra fun-

ção do Cabildo consistia em normalizar a aplicação da lei: “En

orden a la manutención en particular y en común, se gobier-

nan de este modo: A cada familia se le señala la tierra sufi-

ciente para sembrar. Todos son labradores, hasta los caciques,

18 Ib. idem. p. 524.

2424 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

el corregidor, los alcaldes y demás cabildantes [...] Todos aran,

siembran y labran la tierra [...] Tienen sementeras en común,

a que acuden todos los lunes y sábados.”19

Enquanto governo civil, o Cabildo era precedido pelo

princípio da comunidade. Era, portanto, executor e juiz da

vontade coletiva dos guarani-missioneiros. Os cabildantes,

considerados os legítimos e legais representantes da comu-

nidade cristã, eram responsáveis pelo “bem comum”. O grupo

dirigente mantinha laços de tradição comunitária guarani

anterior à vida missioneira – eram os antigos taxauás (chefes

guerreiros) –, o que caracteriza a permanência, que convivia

com a ruptura, pois na Missão eles eram os antigos chefes

com uma nova roupagem, a de corregedor ou alcaide, o cabil-

dante. Porém, essa unidade política repousava na economia

pastoril, como abordaremos a seguir.

A economia agropastoril missioneira

Refletir sobre a economia agropastoril missioneira é, a priori, rever a organização social da Missão enquanto desdo-

bramento das negociações entre parcialidades guaranis e os

jesuítas. As Missões constituíam-se em unidades políticas e

produtivas. Era um todo orgânico que reunia a área urbana (a igreja, o cabildo e as residências – como estava definido nas

Ordenanzas de Alfaro; as oficinas, a escola, a praça, o cotigua-çu, o hospital e o cemitério: todos elementos determinados no

modelo urbano das Leyes de Indias) e a área rural (as lavou-

ras, o erval, o curral, as vacarias e as estâncias). As estâncias

e a maior parte das lavouras eram coletivas.

O trabalho do guarani-missioneiro não era executado

como forma de tributo, mas como vassalagem direta ao gover-

19 CARDIEL, Compendio de la historia del Paraguay (1ª ed. 1780). Buenos Aires: Fecic, 1984. p. 89-90.

2525A economia agropastoril missioneira

no espanhol, já que ficara estabelecido que os índios reduzi-

dos pagariam o tributo real em forma de moeda.

Na Redução, o missioneiro tinha a garantia da posse da

terra, o que qualificava a organização de economia mista: a

produção particular – o abambaé – e a produção coletiva, co-

munitária – o tupambaé. Mörner, ao definir a questão, assim

o faz: “El Tupambaé – el conjunto de las propiedades comunes

de las reducciones, administradas por el cura con la ayuda de

asistentes indígenas – proveía de carne, yerba, vestimenta y

semilla a los indios según cierto sistema de racionamiento, el

producto de la ganadería, del tráfico de yerba, de las conechas

de determinadas tierras de la comunidad, y de los trabajos

manuales en general, ingresaban en el tupambaé, que asu-

mía, así, la responsabilidad de toda la exportación.”20 Esses

elementos podiam garantir a consolidação da paz evangélica,

ou seja, o acordo de paz entre os conquistadores espanhóis e

os índios conquistados.

Essas unidades produtivas autossuficientes centraliza-

vam-se no tupambaé, a atividade principal. Os missionários

dispensavam mais atenção a esse setor da economia, pois

reservavam os melhores campos para a pastagem e cultivo.

Nele, o guarani-missioneiro cultivou o solo utilizando o arado

puxado por bois; assim, incrementou o crescimento agropas-

toril.

O trabalho do guarani-missioneiro resultou no aumento

da produção das estâncias, dos campos de cultivo, dos ervais

do tupambaé. O êxito da produção missioneira, ou seja, o re-

sultado da aliança comunidade guarani, combinada à prática

jesuítica que efetivou a experiência missioneira, foi pautado

da seguinte forma no século 18: “Para remediar tan grande

desidia, están entabladas sementeras comunes de maíz, le-

gumbres y algodón: y estancias de ganado mayor y menor [...]

20 Tupambaé, segundo Magnus Mörner. Actividades políticas y economicas de los jesuitas en el rio de la Plata. Buenos Aires: Paidos, 1968. p. 95-96:

2626 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

Estos bienes comunes sirven para dar que sembrar al que no

tiene, por habérselo comido ó perdido: para el sustento de la

casa de las recogidas [...] para avio y provisión de los viajes en

prol del pueblo, para dar de comer à los muchachos y mucha-

chas cuando van à las sementeras comunes, ú otras faenas

[...] y finalmente se emplear estos bienes en socorrer todo en-

fermo viejo y necesitado [...]. Los algodonales comunes sirven

para vestir à todos los muchachos de uno y otro sexo [...]. Los

otros bienes comunes y más principales son el ganado mayor

y menor. Los indios no tienen en particular vacas, ni bueyes,

ni caballos, ni ovejas, ni mulas.”21

As atividades da economia agropastoril missioneira, ba-

seadas no trabalho comunitário e autossuficiente, permitiram

que os guarani-missioneiros fossem os protagonistas e benefi-

ciados pelo êxito socioeconômico em uma formidável experiên-

cia sem precedentes na América Espanhola. Esse êxito teve

como sustentáculo a produção da erva-mate e as atividades

pastoris. Desde a licença de comercialização da erva missio-

neira com a região do rio da Prata, o produto destacou-se no

mercado interno, suplantando outras lavouras cultivadas na

Província do Paraguai. O comércio da erva gerava os fundos

que mantinham os guarani-missioneiros em paz com o mundo

colonial espanhol. Dela pagavam os tributos à máquina admi-

nistrativa da Coroa Espanhola, bem como adquiriam tudo o

que precisavam à subsistência da população missioneira.

No Reglamento general de las Doctrinas, de 1689, as re-

comendações com a produção de erva-mate apareciam clara-

mente em dois artigos, como por exemplo: “El beneficio de la

yerba se a acabará por todo el mes de abril, por los danos que

ocasionan los fríos à los indios”. Entretanto, essa preocupa-

ção com o trabalho do guarani-missioneiro no beneficiamento

da erva é anterior, já podendo ser observada nas Ordens de

21 CARDIEL, P. José. Breve Relación de las Misiones del Paraguay (1ª ed. 1771), in HERNANDEZ, Pablo. S.J. Organizacion Social de las doctrinas guaranies de la Compañía de Jesus. Barcelona: G. Gili, 1913. p. 527-529. v. 2.

2727A economia agropastoril missioneira

1682 do padre Provincial Baeza: “[...] los indios que vienen

del yerbal no se les registra los sacos, o cestos, que traen, ni

menos se les obligue que lleven a la casa de Padre, sino que

voluntariamente los llevan, cuando quieren comprar algunas

cosas de que necesitan: exceptuándose la yerba tocante al tri-

buto, ó tûpâmbaé, como esta en uso.”22

Na província do Paraguai e Rio Prata, a erva-mate tinha

valor de moeda. A erva caá ivirá (erva de pau, não peneirada)

figurava como moeda. O valor deste gênero se taxava por uma

unidade imaginária conhecida como peso oco, a qual, segundo

as Ordenanzas de Alfaro e as Leyes de Índias, deveria valer

seis reais, ou seja, três quartas partes de um peso forte. Com

o passar do tempo, este valor decaiu para uma quarta parte

de um peso forte.

Assim, o tributo pago pelos povoados missioneiros à Co-

roa de Espanha era, em média, trezentas a quatrocentas ar-

robas anuais de erva-mate. Anualmente, as balsas conduzi-

das por índios reduzidos seguiam pelo rio Uruguai na direção

de Buenos Aires, onde o produto era contabilizado, separado

por povoado e, após, era feita a equivalência da erva à prata,

pagando dessa forma o tributo real. Também é importante

salientar que uma parte do que os índios levavam revertia em

benefício próprio da coletividade. Após a transação realiza-

da, os guarani-missioneiros retornavam aos povoados com as

balsas carregadas dos produtos de que necessitavam: azeite,

calçado, sal, tecido, vinagre, vinho e demais utensílios para o

uso pessoal.

Concomitante às lavouras comunitárias, havia a produ-

ção particular, onde o missioneiro podia cultivar com maior

liberdade o seu produto. Nessa forma de produção predomi-

nava o trabalho familiar, cujo produto revertia para a própria

família.

22 Ordem de 15/4/1682 do Provincial da Província Jesuítica Paraguaya, Padre To-más de Baeza, Biblioteca Nacional, Madrid, Leg. 6976. p. 117.

2828 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

Cardiel faz um relato sucinto do abambaé missioneiro:

“De los algodonales particulares, que se les hace labrar para

su familia, hila la india lo que quiere según su mayor ó menor

cuidado, y lo trae à casa del Padre: y por medio del mayordo-

mo y otros tejedores, que además de los del común del pueblo

hay para los particulares.”23 Assim, as atividades particula-

res estavam conectadas às comuns.

As principais lavouras particulares eram o milho, a man-

dioca e legumes. Os jesuítas comentavam sobre a precarieda-

de do plantio do trigo. Para os missioneiros, era dispensável

o trigo por estarem habituados com o milho e diziam que era

muito complicada a tarefa do seu plantio. Ao referir-se a essas

roças particulares, Sepp relata: “As roças são muito férteis,

embora pouco cuidadas e mal adubadas [...]. O principal cere-

al é o milho, que aqui dá aos montes e dele os índios fazem a

farinha secando-a num morteiro de madeira e desta farinha

fazem uma espécie de mingau, ou tortas.”24

Ao lado da atividade agrícola ervateira desenvolveu-se a

atividade pecuarista, as quais foram os sustentáculos socio-

econômicos das Missões. No artigo “O gado da antiga Banda

Oriental do Ururguay”, de 1961, o jesuíta e historiador Bruxel

lembra que no fim do século 17 já havia mais de um milhão

de reses selvagens na Banda Oriental.25 Posteriormente, em

1717, os castelhanos obtiveram a concessão do governador do

rio da Prata para explorar a Vacaria do Mar.

A estância e os ervais compunham o núcleo central da

economia agropastoril missioneira e foram um dos desdobra-

23 CARDIEL. P. José. Breve Relación de las Misiones del Paraguay (1ª ed. 1771), in HERNANDEZ, Pablo. S.J. Organizacion Social de las doctrinas guaranies de la Compañía de Jesus. Barcelona: G. Gili, 1913. p. 529. v. 2.

24 SEPP, Antonio SJ. Algumas instruções relativas ao governo temporal das Re-duções em suas fábricas, sementeiras, estâncias e outras fainas (Missão de São José, em 13/06/1732). Tradução e apresentação Mansueto Bernardi. Pesquisas, São Leopoldo: Instituto Anchietano de Pesquisas, v. 2, 1958. p. 52.

25 BRUXEL, Arnaldo. O gado da antiga Banda Oriental do Ururguay. Pesquisas, São Leopoldo, v. 5, 1961. p. 166.

2929A economia agropastoril missioneira

mentos da negociação prévia: foi base do acordo sistêmico en-

tre os guaranis e os jesuítas, sacramentado a partir da exaus-

tão das Vacarias. Os atores sociais missioneiros sabiam da

importância da preservação desse núcleo para o êxito socioe-

conômico. Nesse sentido se pode entender a recomendação do

padre Sepp: “Como as Vacarias do Mar já se acabaram, cum-

pre cuidar bem dos bois, novilhos e touros, para que os poucos

que existem nas Reduções bastem ao menos para fazer as

chácaras do Tupambaé e dos pobres índios. É necessário que

os Padres Curas antes da Missa de forma alguma deixem que

(os missioneiros) os atem ou trabalhem com ele.”26

De uma maneira geral, as vacarias se constituíam em

espaços onde o gado era reproduzido livremente, sem a in-

terferência direta do ser humano. Nesses locais os animais

nasciam, se reproduziam e cresciam selvagens, servindo para

abastecer os povoados missioneiros da região do rio da Pra-

ta. As Vacarias do Mar localizavam-se na área delimitada pe-

los afluentes dos rios Jacuí e Negro, área denominada pelos

colonizadores ibéricos de Banda Oriental do rio Uruguai. O

padre Cardiel, refletindo sobre os acontecimentos do século

17, informa sobre essa área que se constituía nas Vacarias do

Mar: “Las dilatadas campañas que hay desde los pueblos has-

ta el Mar estaban llenas de vacas sin dueño, adonde iban de

cada pueblo tropas de índios, que traían de orden de su Cura

las suficientes para el mantenimiento de todos (comunidade

missioneira). Entraron los Españoles a esta gran Vaquería a

hacer faenas, no de carne, que harto tienen de esto em sus

ciudades, sino de cueros para cargar los navios de Espana.”27

26 SEPP, Antonio SJ. Algumas instruções relativas ao governo temporal das Re-duções em suas fábricas, sementeiras, estâncias e outras fainas (Missão de São José, em 13/06/1732). Tradução e apresentação Mansueto Bernardi. Pesquisas. São Leopoldo: Instituto Anchietano de Pesquisas, v. 2, 1958. p. 53.

27 CARDIEL, José, SJ Carta y Relacion de las Misiones de La Província del Para-guay (1ª ed. 1747). Publicada por Guillermo Furlong, SJ. Buenos Aires, Libre-ria del Plata, 1953. (Escritores Colonialies Riplatenses – II). p. 143.

3030 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

Esse informe é precioso, visto que nele percebemos a

existência de guarani-missioneiros que se dedicavam ao tro-

peio, portanto, os tropeiros das Missões, bem como às diver-

sas práticas econômicas existentes a partir da Vacaria, como

a preia do gado xucro e a sua utilização, quer para a alimen-

tação e subsistência dos missioneiros, quer para incrementar

o comércio colonial hispânico com a exportação de couros para

a Metrópole espanhola. Esse espaço econômico colonial, que

esteve na origem das atividades pastoris missioneiras, esten-

dia-se, portanto, pelos atuais territórios do Rio Grande do Sul

e República do Uruguai, chegando até o Mar del Plata.

Essa preocupação do missionário se refere a um momen-

to de esgotamento das Vacarias, no período de 1650 a 1680, e

à formação das estâncias. A falta de animais era um desafio

ao projeto colonial missioneiro e à sua devida experiência; daí

a necessidade de preservar o espaço da estância, preocupação

tanto dos missioneiros quanto dos missionários.

No que concerne à pecuária missioneira, convém regis-

trar as constantes disputas de castelhanos, tropeiros, luso-

brasileiros, gaúchos, changadores, outros grupos indígenas,

como os charruas e os minuanos, bem como outras parciali-

dades guaranis, de depredação das vacarias – 1650 a 1680 –,

as quais formataram as expansões na região do rio da Prata

– após 1680. No final do século 17, esses diversos grupos so-

ciais passaram a percorrer os campos de Viamão, adentran-

do nas Vacarias e preando o gado xucro, disputando com os

missioneiros os animais, as terras e os espaços de ocupação.

Esse processo se configurava como um dos tantos desafios e

situações de conflitos experimentadas pelos missioneiros, im-

placáveis na acusação contra os portugueses, considerados

os únicos responsáveis pelo extermínio do gado das Vacarias:

“[...] os portugueses furtaram e exterminaram as vacas que

colocamos nos ‘Pinhares’, que é fazenda dos vassalos do rei da

3131A economia agropastoril missioneira

Espanha”.28 Em 1695, os colonizadores luso-brasileiros ins-

talaram o registro de Torres (atual cidade sul-rio-grandense),

para cobrar pedágio das tropas de gado que conduziam da

região do rio da Prata para os campos de Curitiba-São Paulo-

Sorocaba.

Ao analisar esse fato, Bruxel destaca: “Os espanhóis e

portugueses começaram a dizimar a Vacaria do Mar para ex-

trair couros e sebo para a exportação. Foi então que os padres

e índios começaram a estabelecer outro sistema de criação

que eram as estâncias, das quais algumas na Banda Oriental

chegaram a ter cada uma, trinta a quarenta mil quilômetros

quadrados com pequenas aldeias de estancieiros, chamados

posteiros.”29

Na formação e organização das estâncias missioneiras,

concorreram várias razões, entre as quais a desorganização

das vacarias; a questão fundiária e a necessidade de solidi-

ficação dos Povos Missioneiros da Região do rio da Prata. À

medida que as atividades agropastoris eram efetivadas, os

missioneiros validavam cada vez mais o que era de seu inte-

resse no projeto político missioneiro e se fixavam no território.

A formação da estância de criação de gado esteve intrinseca-

mente ligada às vicissitudes da experiência missioneira, pos-

to que havia o desafio irremediável que exigia uma resposta –

a dizimação do gado e a sua manutenção no território –, pois,

afinal, junto com a erva-mate, o gado tornava a terra produti-

va e valorizava-a. A resposta encontrada foi distribuir o gado

em grandes estâncias comunitárias que pertenciam à coleti-

vidade missioneira. É interessante salientar que os conflitos

sempre foram presentes entre os guaranis que optavam por

viver na Missão e aqueles que não optavam, os que não qui-

28 Correspondência do Cabildo do povo de São Lourenço do Uruguai ao gover-nador de Buenos Aires José Andonaegui s/d (1753). Apud RABUSKE, Arthur. Cartas de Índios Cristãos do Paraguai, Máxime dos Sete Povos, datadas de 1753. Estudos Leopoldenses, São Leopoldo: Unisinos, v. 14, n. 47, 1978. p. 74.

29 BRUXEL, Op. cit. p. 167.

3232 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

seram negociar a sua inclusão no projeto político missioneiro.

A formação das estâncias ocorreu em áreas ocupadas tanto

por esses guaranis não missionados quanto por outros grupos

sociais, como os charruas e minuanos.

Dessa forma, a organização de estâncias também esteve

circunscrita aos conflitos e às negociações entre os missioná-

rios e os missioneiros, não sendo uma tarefa fácil, como com-

prova Cardiel, em sua “Carta Relação”: “Por eso en las tierras

de cada pueblo se han establecido pastoreo de vacas. Unos

tienen muchos, otros pocas, según la positura, los medios y la

habilidad del Cura en juntarlas. Según la abundancia poca o

mucha, se da carne en cada pueblo algunos días a la semana

[...]. El guardar este ganado cuesta mucha dificultad; porque

los que lo guardan en los Pastoreos, que acá llamamos Es-

tancias, es preciso sean indios, y ellos, como niños, o lo dejan

perder [...] (na administração da estância) toman cuenta al

mayordomo o capataz indio [...] És raro el indio que se en-

cuentra capaz de gobernar una Estancia.”30

Em outro momento e outra fonte documental, o mesmo

missionário narra: “Tiene cada pueblo sus dehesas, pastores

o estancias de todo ganado, vacas, caballos, mulas, burros y

ovejas. Y va el Cura a visitar estas estancias, y dar orden en

su conservación y aumento dos veces al año [...] del buen es-

tado de estas estancias depende el bien o mal del pueblo en lo

temporal y espiritual.”31

Os relatos do missionário nos possibilitam a compreen-

são da importância e vinculação das atividades econômicas

pastoris no projeto político missioneiro, sendo essas impres-

cindíveis na eficácia da aliança guarani-jesuítica. A quantida-

de, diversificação e distribuição de gêneros disponíveis para

30 CARDIEL, José, SJ. Carta y Relacion de las Misiones de La Província del Para-guay (1ª ed. 1747). Publicada por Guillermo Furlong, SJ. Buenos Aires, Libre-ria del Plata, 1953. (Escritores Colonialies Riplatenses – II) p. 143.

31 CARDIEL, José SJ. Las Misiones del Paraguay (1ª Ed. 1771) edicción de Héc-tor Sáinz Ollero. Madrid: DASTIN, 2002. p. 76.

3333A economia agropastoril missioneira

alimentar os guarani-missioneiros garantiam-lhes a sedenta-

rização e o desejo de viver na Missão, não em outros espaços

coloniais.

As estâncias se estendiam até os arroios, rios, banhados,

matos e encostas das serras. Os trechos abertos, por onde os

gados podiam escapar, estavam vedados por valas com plan-

tação de espinheiros. O posteiro tratava de cuidar para o gado

não fugir nem ser preado pelos “brancos”, fossem lusos ou cas-

telhanos. De todos os postos, alguns se evidenciaram mais,

como o de Santa Tecla.

A primeira estância missioneira foi a de Yapeju, com qua-

renta mil vacas, bois e touros das antigas vacarias. A estância

consistia num espaço de criação de gado onde habitavam os

guarani-missioneiros estancieiros, que realizavam rodeios e o

aparte dos animais. Em Estancias e estancieros del Rio de la Plata, de 1999, Virginia Carreño expõe: “La dura lección de

los pueblos arrasados y la hacienda perdida hizo que los je-

suitas pensaran en formar estancias separadas de las reduc-

ciones aplicando en ellas formas de producción intensiva que

la experiencia les había enseñado [...] cada estancia jesuítica

contaba con 10, 15 o más puestos y a cada uno correspondían

cinco, diez o más rodeos.”32

Os postos estavam organizados em vários ranchos, nos

quais viviam em média cinco famílias de missioneiros, que

cultivavam as suas plantações de horticulturas, caçavam,

pescavam e, principalmente, cuidavam das cabeças de gado.

Nesses postos havia a casa do posteiro, um missioneiro de

confiança, dois caciques, dois cabildantes e dois missioneiros,

que atuavam como capatazes, cujo trabalho era controlar o

fluxo dos animais. Virginia Carreño infere que “en el puesto

principal había una capella mayor y frente a ella vivía el jefe

superior de la estancia.”33

32 CARREÑO, Virginia. Estâncias e estancieros del Rio de la Plata. Buenos Aires: Claridad, 1999, p. 96-97.

33 Idem. p. 97.

3434 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

No que diz respeito aos rodeios realizados sistematica-

mente pelos peães, o padre Cardiel narra: “Van 50 ó 60 indios

con cinco caballos cada uno. Ponen en un alto una pequeña

manada de bueyes y vacas mansas, para ser vistas de las cer-

riles, y a competente distancia las rodean o acorralan treinta

o cuarenta hombres para su guarda. Los demás van a traer

las más cercanas, que vienen corriendo como cerriles; y vien-

do las de su especie, dándoles ancha puerta los del corral, se

entreveran con ellas. Vuelven por otras; y del mismo modo las

van entreverando, hasta que no las hay en aquella cercanía.

Juntanse todos los jinetes: y yendo uno o dos delante por guí-

as, cerrando los demás todo lo que cogieron, van conduciéndo-

lo adonde hay más, teniendo cuidado de no acercarse mucho:

que si se acercan y las estrechan, suelen romper la rueda y

desparramarse.”34

Talvez pudéssemos elencar as características gerais da

estância missioneira:

• a propriedade da terra era coletiva, bem como os pro-

dutos oriundos do gado, que pertenciam à comunida-

de (carne, couro, graxa, chifre e o gado em pé). Em

primeiro lugar, o produto da estância deveria atender

às necessidades básicas dos guarani-missioneiros;

após, o excedente era comercializado nos mercados

da região do Prata e o lucro revertia à comunidade;

• as atividades econômicas na estância eram exercidas

dentro da categoria de trabalho do missioneiro redu-

zido, ou seja, do trabalho livre, porém sob o dirigismo

jesuítico.35 Na estância não havia trabalho escraviza-

do, servil ou encomendado;

34 CARDIEL, José, SJ Carta y Relacion de las Misiones de La Província del Para-guay (1ª ed. 1747). Publicada por Guillermo Furlong, SJ. Buenos Aires, Libre-ria del Plata, 1953. f. 26 (Escritores Colonialies Riplatenses – II)

35 KERN, Arno A. Missões: uma utopia política. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982. p. 125-148

3535A economia agropastoril missioneira

• diversas atividades profissionais compunham o coti-

diano da estância, entre as quais cumpre destacar o

guarani-missioneiro peão de estância, o capataz ou o

posteiro. O posteiro vivia num posto dentro da estân-

cia, que era um aglomerado de cinco a oito chácaras,

onde moravam as famílias dos posteiros. São Miguel,

por exemplo, teve dois postos importantes: Santa Te-

cla (na atual cidade de Bagé - RS) e São Gabriel do

Batoví (atual cidade de São Gabriel - RS). Convém sa-

lientar que as pessoas que trabalhavam na estância

podiam, no momento em que desejassem, mudar suas

tarefas de trabalho;

• não havia a figura do estancieiro (proprietário), nem

hierarquia determinada por função social, mas ape-

nas por atividade funcional;

• cada povoado possuía uma patrulha volante que ze-

lava pela estância para que nada atrapalhasse as

atividades pecuaristas. O que mais perturbava o coti-

diano da estância era o roubo do gado efetuado pelos

tropeiros luso-brasileiros, castelhanos e índios inimi-

gos. O papel dessas milícias armadas era coibir tais

roubos;

• as primeiras e incipientes práticas de produção de

carne salgada (o charque), para o consumo interno

da comunidade missioneira foram decorrências dos

desdobramentos da atividade pecuarista na estância.

Em História das Missões do Uruguai, de 1954, Aurélio

Porto propõe que, em 1730-1740, as estâncias possuíam um

número de aproximadamente de um milhão de cabeças de

gado de toda a espécie e que as estâncias de Japeju e São

Miguel possuíam maior extensão de terra.36

36 PORTO, Aurélio. História das Missões do Uruguai. Porto Alegre: Selbach, 1954. v. 2. p. 184.

3636 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

A localização das estâncias é fornecida por Nusdorffer

em seu Relatório escrito no povoado de São Carlos entre os

anos de 1750-56. Nele encontramos uma autêntica geografia

da região das Missões, não só no seu aspecto descritivo de

hidrografia, relevo, clima, mas também no tocante à geogra-

fia econômica. A preocupação desse missionário do século 18

ao descrever o espaço insere-se dentro de uma visão de uti possidetis, a título de legítima propriedade. Porém, ele acaba

por destacar o papel das estâncias no espaço socioeconômico

missioneiro, o qual era proeminente.

Sobre os limites de uma estância, tem-se a seguinte nar-

rativa: “Este Guacacay pues tiene dos ramas, uno se llama

Guacacay o Vacacay miri y corre casi por el medio de la estan-

cia de San Luis; el otro se llama Guacacay guazú y termina

de una parte la estancia de San Luis y sierra de otra parte la

estancia del Pueblo de San Juan y del Pueblo de San Lorenzo,

juntándose en la estancia de San Lorenzo con el Guacacay

mini, haziendo ya con este ramo un río bastante caudaloso.”37

Ao longo do espaço estancieiro encontravam-se os demais

produtos conectados, como a erva-mate, ligada à atividade pe-

cuarista: “Vamos ahora a la banda del sur del Guacacay gua-

zú, adonde están las estancias de los Pueblos de San Juan y

San Miguel, desde los cerros y lomerías que están en aquellas

estancias, especialmente en la de S. Juan y San Miguel, sobe

el Rio Piquiri que se junta y entra en el Guacacay en la es-

tancia de San Lorenzo [...] Caminando en el mismo Guacacay

aguas abajo se dexa hazia el sur tierra adentro, una serrania,

que llaman los Indios Caágua y son los yerbales del Pueblo

de San Borja.38

37 NUSDORFFER, P. Bernardo. Relación de todo lo sucedido en estas Doctrinas en orden a las mudanzas de los siete pueblos del Uruguay. (1750-56). In: TES-CHAUER, Pe. Carlos. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Selbach 1918-1922. v. 3. p. 334.

38 Ib. idem. p. 334.

3737A economia agropastoril missioneira

Os conflitos existentes são percebidos nas diversas

frentes de lutas empreendidas pelos guarani-missioneiros,

que guerrearam contra espanhóis, luso-brasileiros, charruas,

minuanos, gês, outras parcialidades guaranis. Todavia, a “voz

corrente”, ou a tese que se sobressaía nos diversos discursos,

principalmente nos dos missioneiros, era de que os portugue-

ses ao se expandirem territorialmente pelas áreas das estân-

cias comprometiam as bases da economia pastoril missionei-

ra. Nicolau Ñenguiru, corregedor do Povo de La Concepción

era enfático em carta ao governador de Buenos Aires de 20 de

julho de 1753: “Dizemos, sim, que os portugueses, inimigos

declarados de nossa felicidade, querem por maldade que nos

mudemos.”39

Gradativamente, a luta pela terra e pelo gado se acentu-

ava, atingindo níveis inimagináveis. Todos os interesses con-

vergiam para a região circundada pelas bacias hidrográficas

dos rios Jacuí e Uruguai, onde se concentravam o gado e os

ervais. Esse momento de disputas pelo espaço e suas riquezas

é obejto de reflexão de Nusdorffer: “[...] los Ssres. Portugueses

tenían intento de adelantar sus conquistas y poblarse a las

orillas del Rio Negro (localizado na República do Uruguai) en

las cabezadas del. Y tiene llo Río Negro sus capesadas pocas

leguas lexos de donde tiene su fuerte y assiento el llo Padre e

imediatos á la Estancia del Pueblo de S. Miguel poblada con el

Ganado de dicho Pueblo y del comun de los demas Pueblos, de

suerte que si llos Sses. Portugueses executasen en efecto este

su intento, no solamente se mederian mas que 100 leguas

en tierras de la Monarquia de Castilla fuera de sus terminos

sino también que se acercarian tanto à las Estancias de todos

estos Pueblos del Uruguay, que con sus correrias ayudados de

vagamundos pudieran destruir totalmente todos los Pueblos

39 Carta de Nicolau Ñenguiru, Corregedor do Povo de La Concepción, ao governa-dor de Buenos Aires, José Andonaegui, em 20/07/1753, in: RABUSKE, Op. cit., p. 92.

3838 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

del Uruguay por que quitandoles sus ganados, total y unico

medio para su sustento y conservación délos.”40

A narrativa de Nusdorffer foi produzida ao sabor da ex-

pansão e conquista luso-brasileira de espaços coloniais da

região do rio da Prata. Os eventos característicos desse mo-

mento ocorreram no século 18, após a doação da primeira ses-

maria e fundação do forte Jesus-Maria-José, de Rio Grande,

no período compreendido entre 1731-1737. Foram momentos

decisivos na disputa pela posse da terra, do gado e do traba-

lho indígena, ocasionando novas situações de conflito.

Em meados do século 18, os jesuítas e seus aliançados

guarani-missioneiros tinham dificuldades em deter as diver-

sas frentes de invasores nas estâncias e ervais. Esses aconte-

cimentos preocupavam principalmente as populações que vi-

viam nos Sete Povos. O avanço rápido do inimigo teve alguns

desdobramentos que complicaram as antigas negociações

entre os padres e a comunidade. Ao definir que “as constan-

tes arreadas de espanhóis, portugueses e índios contribuíam

para completar essa destruição”, Aurélio Porto confirma que

não eram somente os portugueses os inimigos, como em di-

versas vezes os missioneiros referiram.41 A crise de eficácia

do discurso jesuítico tornava-se visível e percebia-se o quanto

a “paz evangélica” muitas vezes podia ser tênue. Afinal de

contas, os inimigos estavam destruindo “totalmente todos los

Pueblos” – o que era o resultado da ação isolada das tropas

guarani-missioneiras.

As autoridades coloniais espanholas passam a reconhe-

cer que a destruição das estâncias, ervais e ocupação das

terras pelos luso-brasileiros eram danosas à experiência

missioneira. Em correspondência, o governo de Buenos Ai-

res afirmava: “El Padre Superior de esas Misiones me dice

que los Portugueses del Rio Grande, y fuerte de Sn. Miguel

40 Ib. idem. p. 352. 41 PORTO, 1954 p. 185.

3939A economia agropastoril missioneira

extraen el Ganado de esas Estancias, executen algunas extor-

ciones y intentan poblarse en las CAVEZADAS del Rio Negro

adelantando sus progresos y conquistas y en esta atencion le

tenido por combeniente despachar al thente. de Dragones Dn.

Franco Bruno de Zabala, con un sargento, y tres soldados de

satisfación, para que comunicando con V. R. esté a la obser-

batida de d’hos Portugueses dandome cuenta de las Noticias

que adquiera, y para harcelos los requerimientos nezarios en

caso de intentar formar algun establecimiento en esas partes

ó cometan alguna irrupción.”42

Pairava no ar o medo de que os luso-brasileiros roubas-

sem o gado, procurando arrecadá-lo e confiná-lo nas estân-

cias, o que levaria à destruição da sólida economia agropasto-

ril missioneira. Convém destacar que em diversos momentos

se encontram fontes que comprovam que havia missioneiros

negociando gado com os estanceiros portugueses e tropeiros,

fornecendo-lhe animais das estâncias missioneiras: “[...] apa-

recem também inúmeros tapes, egressos das Reduções, que

mantém largo comércio de tropas não só com a Colônia do

Sacramento como também com os primitivos povoadores do

Rio Grande.”43

Para tal proteção da estância de São Miguel, o governo

de Buenos Aires deveria contar com o apoio dos “corregedo-

res” e índios. Também em outra ordem a Zavala, don Ando-

naegui confirma a situação beligerante e enfatiza: “Le ordeno

y mando pase a la zitada Estancia y frontera del Pueblo de

San Miguel llevando consigo un sargento y tres soldados de

la maior satisfacion comunique con el R. Pe. Cura que recide

en d’ha Estancia, adquiera quantas notícias le sean posibles,

y me las participe por todas las vias mas breves, y seguras,

42 Carta do Governador de Buenos Aires ao Pe. Diogo de Palacios. Buenos Aires, 28/07/1749. In: Manuscritos da Coleção de Angelis - V. Op. cit. p. 356.

43 PORTO, Aurélio. História das Missões orientais do Uruguai. 2. ed. Porto Ale-gre: Selbach, 1954. p. 186. O autor refere-se à documentação existente no Ar-quivo Histórico de São Paulo.

4040 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

permaneziendo en aquel puesto hasta segunda orden con la

partida de su cargo, estando la mira de quanto intentan exe-

cutar por aquellas partes los expresados Portugueses; si es-

tan Poblados pasará con su Partida, y los Indios de Escolta,

que consideran bastantes a su seguro [...] y recaja con toda

su gente a los limites de los Estados de su soverano dejando

desocupado.”44

Na correspondência supramencionada já transparece a

preocupação de “los limites de los Estados” na região do rio

da Prata, ainda incertos em 1749. O governador de Buenos

Aires estava apelando para o limite à expansão fronteiriça

da América Portuguesa como um instrumento legal e eficaz,

para resolver os problemas que a diplomacia espanhola não

conseguira solucionar até então. Nesse momento, as Cortes

ibéricas estavam negociando o Tratado de Madri (1750). O

governo na América Espanhola procurava garantir na práti-

ca – pelas armas – aquilo que estava sendo negociado entre

os diplomatas de Portugal e Espanha.

Enfim, no início de 1750, enquanto as Cortes ibéricas

planejavam um novo projeto político de definição e integração

em seus territórios na América, a aliança entre os guaranis

e os jesuítas enfrentava novos desafios, que prejudicavam o

projeto colonial missioneiro em sua base pastoril. A tabela a

seguir nos permite visualizar a distribuição do gado nos Sete

Povos das Missões, quando os jesuítas foram definitivamente

expulsos em 1768.

44 Carta do Governador de Buenos Aires, D. Joseph de Andonaegui. Buenos Aires, 28/07/1749. in: Manuscritos da Coleção de Angelis - V. Op. cit. p. 359.

4141A economia agropastoril missioneira

Tabela 1 - Rebanhos missioneiros em 1768

Povos Vacum Cavalar Muar Ovelhum

San Nicolás 20.376 1.031 195 18.471San Luís 7.579 838 174 1.966San Lourenzo 4.824 441 67 1.056San Miguel 20.288 2.095 164 1.691San Juan 4.235 313 200 713San Angel 3.685 436 138 408San Borja 11.922 1.630 166 13.245Fonte: PORTO, Aurélio. História das Missões Orientais. Porto Alegre: Selbach, 1954. v IV.

p. 188.

Epílogo

Finalmente, se iniciamos esta exposição narrativa pela

fala guarani-missioneira, também a encerramos pela mesma,

já que foram eles os grandes beneficiados pela construção das

negociações e também os grandes prejudicados pela sua disso-

lução. As correspondências permitem perceber as capacidades

de parcialidades guaranis que desejaram negociar, construir

o processo configurado como a experiência missioneira a par-

tir das atividades agropastoris. Essas capacidades se expres-

sam na interferência direta do missioneiro na sua realidade.

Também é visível a capacidade de análise dos mesmos, suas

abrangências e limitações. Depreende-se das narrativas que,

num dado momento – durante as negociações da aplicação do

Tratado de Madri, a conjuntura mostrava-se desfavorável ao

missioneiro, que teve de interferir e barganhar de outras for-

mas no processo em curso, pautando-se no processo histórico

construído e ressaltando a necessidade de preservação das

atividades pastoris e das práticas políticas nos meandros do

Estado espanhol.

Nas correspondências indígenas percebem-se as infor-

mações em rede, cabendo ao Cabildo esse papel relevante –

4242 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

construir a informações e difundi-las entre os demais. Nesse

sentido, pautamo-nos na correspondência dos missioneiros de

São João às autoridades espanholas, que personificaram as

raízes da crise nos portugueses ao convencionarem: “Os por-

tugueses sim foram os que nos fizeram (grande) mal no ano

de 1744, pois, em primeiro lugar, mataram a 5 de nossos es-

tancieiros e a 6 levaram-nos vivos. A estes têm-nos ainda ago-

ra por seus escravos, sendo eles, três meninas, dois rapazes e

uma mulher. Depois disso destruíram a estância, levando as

vacas e éguas, três rodeios (ao todo) [...] Além disso estamos

lembrados de que eles lutaram contra os nossos antepassados,

matando a muitos deles, e depois de tudo isso querem tirar-

nos e afastar-nos de nossa terra a nós.45

Seguindo essa mesma lógica de expor os fatos, pro-

curando definir os acontecimentos que ratificassem as anti-

gas negociações entre missioneiros e autoridades espanholas,

que, naquela inflexão momentânea de crise, comprometiam

as atividades pastoris, os cabildantes de São Miguel recor-

davam o fato de que “no ano passado de 1749 tu mesmo (An-

donaegui) enviastes à nossa estância de São Miguel a Dom

Francisco Bruno de Zabala, para desalojar os portugueses

que se tinham sedeado no Rio Piraí (recomendando) Se os

portugueses não quiserem deixar o sítio e terra, os índios de

São Miguel, São João e Santo Ângelo, em má hora vão ajudar-

te na expulsão.”46

Ao narrarem ao governo espanhol as razões que lhes im-

possibilitavam a transmigração, os missioneiros de São Lou-

renço faziam referência aos bens econômicos do povoado, con-

firmando que as atividades pastoris – construídas em outras

45 Correspondência dos caciques e índios do Povo de São João do Uruguai ao governador de Buenos Aires, José de Andonaegui, em 16/07/1753. Apud RA-BUSKE, Arthur. Cartas de Índios Cristãos do Paraguai, Máxime dos Sete Po-vos, datadas de 1753. Estudos Leopoldenses, São Leopoldo: Unisinos, v. 14, n. 47, 1978. p. 72.

46 Carta do Povo de São Miguel ao governador de Buenos Aires, José Andonaegui, em 20/07/1753. Op. cit. p. 84.

4343A economia agropastoril missioneira

circunstâncias – eram vitais para eles: “Não encontramos ne-

nhuma terra boa para fazer igreja, para fundar povoado, nem

para um bom erval, nem ainda para uma boa estância.”47

Analisando os testemunhos produzidos no inverno de

1753, percebem-se as sensibilidades dos guarani-missioneiros

em diferentes momentos de inflexão, na defesa e preservação

de seus ideais, valores, costumes, sensíveis à causa comum

pela manutenção de um mundo construído e que se corroia

perante as nuances do momento. Na subjetividade missionei-

ra de se relacionar com o mundo em que viviam, nas narra-

tivas dos cabildantes, a história e a memória se misturavam,

confundiam-se ao discorrerem sobre as suas histórias de vida.

Nelas, aqueles seres humanos assumiam um protagonismo

espetacular de heroísmo na defesa das práticas agropastoris

em detrimento dos portugueses, apresentados nos discursos

como os principais responsáveis pela tragédia missioneira.

Jamais fazem referência a que, em algum momento, interes-

sou à Corte Espanhola negociar com os guaranis, que prova-

velmente não percebiam as vicissitudes do sistema colonial,

pois parece que não entendiam a realidade empírica que se

impunha em 1750.

Interessante como os missioneiros apontavam para a

autonomia e liberdade da economia pastoril missioneira, em

detrimento do modelo colonial português de base escravista.

Simultaneamente, indicavam que as estâncias e os ervais

eram os sustentáculos das práticas econômicas e a base da

vida cotidiana, confirmando, assim, o que Cardiel dissera:

“[...] del buen estado de estas estancias depende el bien o mal

del pueblo en lo temporal y espiritual”, sendo esse um dos

entendimentos comum na Missão.

47 Correspondência do Cabildo do povo de São Lourenço do Uruguai ao governa-dor de Buenos Aires José Andonaegui s/d (1753). Op. cit., p. 76.

4444 Júlio Ricardo Quevedo dos Santos

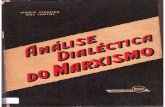

Fonte: MAEDER, Ernesto J. A.; GUTIERREZ, Ramon. Atlas histórico y urbano del nordeste

argentino. Resistência, Chaco: Instituto de Investigaciones Geohistoricas (CONICET), FUNDANORD, 1994. p. 63.

Figura 1 – Mapa da localização das estâncias missioneiras, dos er-vais e dos povoados na região do rio da Prata colonial

Práticas corambreras na Argentina , Uruguai e Rio Grande do Sul

Mário Maestri*

O Corambre em Buenos Aires nos séculos 16 e 17

Nos anos 1580 a 1640, o porto de Buenos Aires exporta-