Les conférences d’art de l’exposition de Charleroi : des événements littéraires

Transcript of Les conférences d’art de l’exposition de Charleroi : des événements littéraires

Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 335

Sur un ton grandiloquent, Richard Dupierreux1 présente les conférences organisées autour de l’exposition des Arts anciens du Hainaut.

« C’est dans la grande salle de le Pasture, immense vaisseau où la lumière s’épandait doucement des verrières, tamisée par de grands velums de mousseline, et venait caresser aux murs les primitifs qu’on ne devait contempler qu’à genoux, éveiller les ors du retable de Renlies, aviver les teintes mourantes du retable d’Ham-sur-Heure, baiser les plats de cuivre appendus aux murailles, envelopper les vieux bois de sa tendresse ambrée, c’est là, entre deux triptyques de Bellegambe où de si cruels bourreaux rica-nent, sous la croix du calvaire de Boussu, dans cette atmosphère religieuse et splendide, que furent célébrées les premières messes d’art en l’honneur du peuple wallon2. »

Toute une rhétorique visant à glorifier les événements est mise en place dans cette présenta-tion. C’est que ces conférences inaugurent aux yeux des organisateurs la première tentative de définir publiquement un « art wallon » ou, encore, une « littérature wallonne ». Celles-ci se déroulèrent toujours le jeudi à trois heures de l’après-midi et ce, durant toute la période de l’exposition de Char-leroi, qui se tint entre le 10 juin et le 4 novembre 19113. « On avait appelé, à cette fin, les plus diserts et les plus autorisés des critiques et des écrivains d’art »4.

1. Originaire de la région carolorégienne, Richard Dupier-reux prépare l’exposition avec Jules Destrée. Il donne également une conférence le dimanche 15 octobre 1911 au sujet de François-Joseph Navez, peintre néo-classique carolorégien. (v. Destatte, P., Dupierreux Richard, dans Delforge, P., Destatte, P. et Libon, M. (dir.), Encyclopédie du Mouvement wallon, t. I, Charleroi, 2000, p. 529.)

2. Dupierreux, R., Les grands jours de l’Exposition des Beaux-Arts, dans Destrée, J., Dupierreux, R. et Sand, R., Les Salons des Beaux-Arts à l’Exposition de Charleroi, en 1911, Bruxelles, 1913, p. 85-86.

3. D’autres conférences de vulgarisation furent organisées plusieurs dimanches. (v. Vandervest, G., Les conférences, dans La Jeune Wallonie, VIIe année, nos 2-3 [numéro spécial sur l’exposition de Charleroi], p. 80 : « Mais à côté de ces conférences – qui s’adressent à une élite – la Comité a décidé l’organisation de quelques causeries de vulgarisa-tion, le Dimanche, dans des conditions qui en permettent l’accès aux auditeurs qu’elle visent ; le résultat, ici encore, dépassa l’attente : douze cents personnes se pressaient dans les diverses salles de l’art ancien pour entendre MM. Destrée et Sand le Dimanche 10 Septembre ; et ce nombre fut dépassé le Dimanche suivant ! »)

4. Dupierreux, R., Les grands jours de l’Exposition des Beaux-Arts, op. cit., p. 86.

RANSY J. (Baulers, 1910 - Jumet, 1991), Les Livres, 1954, huile sur panneau, 50 × 72, Collection Musée des Beaux-Arts de Charleroi

« Les conférences d’art de l’exposition de Charleroi :

des événements littéraires »par Clément Dessy, Aspirant F.R.S.-FNRS, Université libre de Bruxelles.

336 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 337

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

Une publication soignéeLe groupe des beaux-arts, organisateur de l’exposition des Arts anciens du Hainaut et du Salon d’art moderne à Charleroi, prépara plusieurs volumes destinés à encadrer le visi-teur. Outre un catalogue sommaire des Arts anciens du Hainaut et un autre consacré au Salon d’art moderne, disponibles dès le jour de l’ouverture, un catalogue général impo-sant (560 pages !) de ces deux expositions parut six semaines plus tard. L’accompagnait un autre volume qui nous intéresse plus particulièrement ici : celui des conférences.

La présentation du catalogue général et du recueil des conférences fut particulièrement soignée. Elle dérive du goût du beau livre, du « livre d’art », développé à la fin du siècle dans des cercles d’amateurs d’art et d’esthètes parmi lesquels on compte Jules Destrée. Décorant la couverture, les « fers » de Juliette La Bruyère, gravures qui constituaient un « des plus remarquables ornements du Palais des Travaux féminins », confèrent à l’ouvrage l’« aspect d’un beau livre d’art »6. La Bruyère n’était pas une inconnue : relieuse d’art expérimentée, elle avait déjà travaillé avec le bibliophile Edmond Picard7.

Tableau 1. Les conférences du jeudi au Palais des Beaux-Arts de l’exposition de Charleroi en 19115

Dates Conférencier Titre

15 juin Camille Lemonnier Le Hainaut, terre d’art et de travail

29 juin Jules Destrée Les peintres des fêtes galantes : Watteau et Pater

6 juillet Ernest Closson Les Maîtres wallons dans l’école du contrepoint néerlandais

20 juillet Marcel Laurent L’architecture en Wallonie et spécialement dans le Hainaut

27 juillet Maurice Wilmotte L’ancienne littérature française du Hainaut

10 août Ernest Verlant La contribution wallonne à la peinture des xve et xvie siècles

17 août Maurice des Ombiaux Des Ymaigiers à Victor Rousseau

24 août Louis Piérard Chanson populaire du Hainaut

31 août Hippolyte Fierens-Gevaert Le paysage du xve au xxe siècle

7 septembre Louis Delattre Les écrivains français de Wallonie de 1880 à 1911

14 septembre Louis Dumont-Wilden Les Wallons et l’esprit européen : le Prince de Ligne et Octave Pirmez

21 septembre Gustave Van Zype Le portrait : de Lucidel à Navez

28 septembre Léon Hennebicq Les arts industriels du Hainaut

5 octobre Ernest Closson Les musiciens wallons du xviie siècle à nos jours

12 octobre Robert Sand Les graveurs wallons

26 octobre Jules Destrée Résumé et conclusion

5. Ibid., p. 85.

6. Ibid., p. 84.

7. Pour plus d’informations concernant Juliette La Bruyère, nous renvoyons à : Colin, G., Du goût d’Edmond Picard pour les arts du livre, dans Le Livre et l’Estampe, t. XXXXII, n° 146, 1996, p. 37-45 ; et Id., Notes complémentaires sur la relieuse Juliette La Bruyère, dans Le Livre et l’Estampe, t. XXXXVIII, n° 157, 2002, p. 85-87.

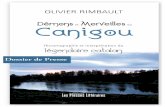

Couverture du catalogue général des conférences à l’Exposition de Charleroi en 1911, Bruxelles, 1911

338 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 339

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

Selon les chiffres de vente dévoilés par Richard Dupierreux, le recueil de conférences constitue la publication la plus marquante de l’exposition de telle sorte qu’il fallut « songer, pour le Recueil des Conférences, à une seconde édition »8.

Les chiffres de vente présentés dans le tableau restent en deçà de ceux avancés au sujet de la diffusion de cet ouvrage qui est évaluée à sept mille exemplaires9. Les publications autour de l’exposition constituent en fait un aspect essentiel de la manifestation. Destrée se montre explicite quant à la trace événementielle que celles-ci sont censées assumer.

« Mais n’y a-t-il pas autre chose encore que ces souvenirs ? Quand les tableaux seront décrochés des murailles, que les orfèvreries et les porcelaines auront été rendues à leurs propriétaires, que toute cette liquidation périlleuse et pénible sera terminée, il restera, avec le catalogue général, ce volume des conférenciers que des municipalités intelligentes ont fait distribuer comme prix

aux enfants des écoles, ce volume tiré à sept mille exemplaires, chiffre imposant pour un livre belge, qui ira propager dans les jeunes cervelles les idées qui furent défendues ici. Ces deux livres : le cata-logue général et le recueil des conférences reste-ront comme les travaux préparatoires, les assises du monument que l’avenir élèvera à la gloire de l’art wallon. Ils rendront témoignage de la manifestation d’art régional que Charleroi connut en 191110. »

La vocation éducative et « édifiante » de l’ouvrage se trouve inscrite dès les premiers mots de l’introduction au

8. Dupierreux, R., Les grands jours de l’Exposition des Beaux-Arts, op. cit., p. 97.

9. Ibid., p. 84.

10. Destrée, J., Les Arts anciens du Hainaut. Résumé et conclu-sions. Conférence de M. Jules Destrée au Palais des Beaux-Arts de l’Exposition de Charleroi, le 26 octobre 1911, suivie d’un discours de Hippolyte Fierens-Gevaert, Bruxelles, 1911, p. 14-15.

Tableau 2. Chiffres de vente des publications à l’issue de la manifestationCatalogues sommaires Art ancien 1598

Catalogues sommaires Art moderne 1595

Catalogues généraux 921

Pochettes d’illustrations 272

Recueils des Conférences : souscriptions 4643

Recueils des Conférences : vendus à l’exposition 336

Buste d’Edmond Picard par Louis Mascré (Bruxelles, 1871-1929), 1918, plâtre 60 × 46 × 35 cm, Collection Musée Jules Destrée Charleroi

recueil, écrite par Destrée. Avant même l’impression du volume, sa destination comme « prix scolaire » était connue.

« Enfants, petits enfants de Wallonie à qui l’on remettra ce volume en récompense de vos succès scolaires, que n’étiez-vous avec moi par ce matin de printemps où je m’arrêtai sur la route blanche qu’on appelle l’M de Bomerée ! Comme vous eussiez senti avec moi le charme de cette heure délicieuse et compris la beauté de notre pays et l’amour qu’il mérite11. »

L’alliance entre, d’une part, le soin apporté à la qualité matérielle du volume et, d’autre part, sa large diffusion, dans le milieu scolaire notamment, ne correspond pas aux carac-téristiques du livre d’art qui s’adresse traditionnellement à un cercle restreint d’amateurs. Dans ce cas-ci, la publication s’inscrit dans un geste social d’éducation à l’art puisqu’il offre au plus grand nombre l’accès à un objet dont l’aspect le réserve a priori à une élite. L’influence des idées socialistes sur la politique culturelle est transparente dans ce dernier exemple12.

Le nom de l’éditeur, Gérard Van Oest, n’est pas à négliger. Son important travail en matière d’édition de l’art « a certainement favorisé l’essor des écrivains d’art en Belgique »13 au tournant du siècle. Il a édité un grand nombre d’ouvrages d’art écrits par plusieurs interven ants à Charleroi comme Gustave Van Zype, Hippolyte Fierens-Gevaert ou encore Camille Lemonnier.

Charleroi et la Wallonie

Dès 1855, à Paris, l’exposition universelle se dote de manifestations consacrées aux beaux-arts. Ces dernières sont censées compléter la mise en scène d’une supériorité natio-nale fondée sur l’industrie ainsi que la maîtrise technique et scientifique. L’art fournit une occasion supplémentaire de mettre en exergue un savoir-faire national.

À cette tradition, l’exposition de Charleroi n’échappe pas. Les beaux-arts viennent y compléter la démonstration d’une industrie régionale performante. Néanmoins, si l’exposition de Charleroi s’organise sur le modèle des expositions universelles, elle n’en est pas une. La Chambre de commerce qui décide d’organiser la manifestation souhaite simplement faire connaître la ville et son potentiel pour réagir contre un ralentissement économique amorcé et récupérer des parts de marché. Il serait,

11. Destrée, J., Introduction, dans Destrée, J. (dir.), Les Arts anciens du Hainaut. Conférences, Bruxelles, 1911, p. 5 (réédité sous le titre : Destrée, J. (dir.), Études sur les arts anciens de Wallonie. Conférences à l’exposition des Beaux-Arts de Charleroi en 1911, Bruxelles, 1912).

12. À ce sujet, on consultera avec profit : Aron, P., Les Écri-vains belges et le socialisme (1880-1913), Bruxelles, 2002.

13. SARLET, C., Les Écrivains d’art en Belgique 1860-1914, Bruxelles, 1992, p. 209, n. 43.

340 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 341

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

d’après elle, opportun de mettre « simplement en lumière la prospérité extraordinaire, le pittoresque, l’originalité du Pays noir »14. De ce choix initial vers une exposition régiona-liste découle, à Charleroi, des prises de position distinctes des expositions universelles organisées dans le reste du pays où « tout est mis en œuvre pour donner l’image d’une grande nation très unie »15. L’exposition de Bruxelles en 1910 et même l’exposition de Gand en 1913, malgré une image flamande très marquée, qui est davantage le fait de la bourgeoisie gantoise francophone que de néerlandophones, ne se voient pas réellement perturbées par les revendications régionalistes16.

À cet égard, Charleroi constitue le lieu, en 1910, des premières revendications publiques pour la reconnaissance d’un « art wallon » et ce, dans tous les domaines possibles. Ce sont notamment les conférences qui y contribuent en prenant non seulement la peinture pour sujet, mais aussi la musique, la sculpture, l’architecture, la gravure, les arts industriels et la littérature. Une définition de l’art wallon, hautement problématique, était alors complètement nouvelle. Tout était à faire dans sa mise en place auprès du grand public.

La volonté d’organiser un événement culturel qui se voulait d’une telle portée à Charleroi constitue une décision éminemment politique. Selon l’aveu de Destrée lui-même, la ville se trouvait alors totalement démunie en matière d’art et de culture.

Une exposition d’art devait être particulièrement bienfaisante en un milieu tel que le nôtre.

« L’affirmation d’idéal qu’elle comporte était indispensable en cette région de Charleroi. Nous avons une classe ouvrière admirable de générosité et d’endurance au travail, mais ses distractions sont grossières et trop souvent l’alcool et le tapage en sont les principaux éléments. Nous avons une bour-geoisie industrieuse, habile et avisée, mais qui, à part de rares exceptions, est aussi pauvre au point de vue intellectuel ou esthétique que le plus pauvre des ouvriers. Les jouissances d’art, on les ignore et on les dédaigne ; on lit peu ; du bas au sommet de la hiérarchie sociale, on ne songe qu’aux besoins quotidiens, au travail des affaires, à la conquête du bénéfice. Dans un pareil milieu, il fallait affirmer avec solennité, avec ampleur, qu’il y a autre chose dans notre destinée que de faire des affaires et de gagner de l’argent17. »

L’organisation des expositions des beaux-arts et des conférences, dans l’objectif d’amener la culture à Charleroi, formule par conséquent un engagement social majeur. La manifestation se fonde d’emblée sur une motivation relevant plus fondamen-talement de l’idéologie que de l’esthé-tique. Camille Lemonnier, lui-même, laisse un appel discret, en fin de confé-rence, pour un développement culturel au Pays noir.

14. Godefroid, C., Entre culture, industrie et politique, les salons de Charleroi en 1911, dans Gerard, I. (éd.), Un double regard sur 2000 ans d’art wallon, Bruxelles, 2000, p. 57.

15. Jaumain, S. et Balcers, W., La Belgique et les Expositions universelles, dans Jaumain, S. et Balcers, W. (dir.), Bruxelles 1910. De l’Exposition universelle à l’Université, Bruxelles, 2010, p. 25.

16. Ibid.

17. Destrée, J., Les Arts anciens du Hainaut. Résumé et conclusions, op. cit., p. 16.

« […] il serait désirable qu’une école d’art trouvât ici ses assises. Comme à Nuremberg s’atteste partout l’image d’un Kraft et d’un Visscher, un Meunier éternisé dans la pierre et le bronze multiplierait sa présence spirituelle de grand éponyme de la cité et de la contrée entière. Ce jour-là, Charleroi aura mérité plénièrement le nom glorieux de « Terre d’art et de travail », choisi par le conférencier pour titre de sa conférence18. »

Créer de nouveaux centres de production et de réception artistique : voilà l’enjeu ultime. Destrée admet pour cette raison la difficulté de parler d’« école wallonne » en ce qui concerne l’art.

« D’autre part, reconnaissons que le centre de consommation a toujours manqué. […] Depuis 1830, tous nos artistes, flamands et wallons, vont à Bruxelles. Il n’y a donc jamais eu de centre d’art wallon et c’est là, à mon sens, la raison principale des confusions dont nous avons été victimes19. »

En mettant en place les conditions de réception de cet art, l’ambition est à peine voilée de lui donner, dans le futur, une consistance.

Les conférenciers : des critiques d’art

Les intervenants qui ont été rassemblés sont consacrés dans le domaine des lettres. La plupart d’entre eux sont écrivains et écrivains d’art. Entendons par écrivain d’art celui « dont la production sur l’art constitue une partie de l’œuvre littéraire, au même titre que les poèmes, les romans et les essais »20. La critique d’art, en 1911, est fréquemment l’œuvre d’hommes de lettres ; la profession d’historien d’art n’ayant émergé qu’à partir la fin du dix-neuvième siècle.

Les intervenants se répartissent donc approximativement en plusieurs catégories : les « écrivains » (Camille Lemonnier, Maurice des Ombiaux, Louis Delattre, Louis Piérard, Jules Destrée, Louis Dumont-Wilden, Gustave Van Zype), les « professeurs » (Marcel Laurent, Maurice Wilmotte, Ernest Closson) et ceux qui conjuguent une activité profes-sionnelle dans le monde artistique avec l’écriture littéraire (Ernest Verlant, Hippo-lyte Fierens-Gevaert, Léon Hennebicq, Robert Sand). Malgré de nécessaires coupes simplificatrices, le tableau ci-dessous donne un aperçu des fonctions des interve-nants en 1911, tels qu’ils sont présentés dans les notices du recueil21.

18. Lemonnier, C., I. Le Hainaut, terre d’art et de travail, dans Destrée, J. (dir.), Les Arts anciens du Hainaut. Confé-rences, op. cit., p. 32.

19. Destrée, J., L’Art ancien, dans Destrée, J., Dupierreux, R. et Sand, R., Les Salons des Beaux-Arts à l’Exposition de Charleroi, en 1911, op. cit., p. 68.

20. Sarlet, C., Les Écrivains d’art en Belgique 1860-1914, op. cit., p. 11.

21. Nous n’avons pas repris dans le tableau la fonction de critique d’art, partant qu’elle était a fortiori incluse dans leurs attributions puisqu’elle justifiait leur sollicitation pour les conférences.

342 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 343

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

Les écrivains, accomplissant par ailleurs une activité de critique d’art qui a pu devenir, dans la plupart des cas, substantielle, occupent une place incontournable. Pour quelques-uns d’entre eux, leur popularité littéraire et leur expertise en art apportent une plus-value à l’événement. Davantage perçus comme écrivains qu’historiens d’art, Camille Lemon-nier, Gustave Van Zype, Maurice des Ombiaux ou Jules Destrée, par exemple, détiennent une compétence reconnue en matière de peinture. Malgré tout, Hippolyte Fierens-Gevaert, s’il est avant tout historien d’art, a également débuté sa carrière par des écrits d’une teneur très littéraire, proche des thèses symbolistes22.

Il ne nous sera pas possible de développer ici pour chacun des intervenants le caractère littéraire de leur critique d’art, si ce ne sont des marques ponctuelles mais relativement attendues du public, telle que la citation d’œuvres littéraires ou d’auteurs. Jules Destrée aborde par exemple les « peintres des fêtes galantes », Watteau et Pater, sous couvert de la poésie. « Ce merveilleux poète [Watteau] avait d’ailleurs été injustement délaissé »23. Parce que Watteau est originaire de Valen-ciennes, Destrée n’hésite pas à rapatrier le peintre en Wallonie… Mais il pousse plus loin la récupération :

22. Sarlet, C., Les Écrivains d’art en Belgique 1860-1914, op. cit., p. 34.

23. Destrée, J., VI. Les peintres des fêtes galantes : Watteau et Pater, dans Destrée, J. (dir.), Les Arts anciens du Hainaut. Conférences, op. cit., p. 165.

Tableau 3. Statut professionnel des conférenciersIntervenants Fonctions

Camille Lemonnier Écrivain

Marcel Laurent Professeur d’histoire de l’art et d’archéologie à l’Université de Liège

Ernest Verlant Écrivain, puis directeur général des beaux-arts au ministère des Sciences et des Arts

Gustave Van Zype Écrivain, dramaturge

Hippolyte Fierens-Gevaert Professeur d’esthétique et d’histoire de l’art à l’Université de Liège et à l’Université de Bruxelles, secrétaire de la Commission des Musées royaux de Peinture et de Sculpture (il deviendra peu après conservateur en chef des Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles)

Jules Destrée Écrivain, puis politicien

Maurice des Ombiaux Écrivain

Robert Sand Journaliste et animateur de cercles artistiques

Léon Hennebicq Écrivain et professeur à l’Université nouvelle de Bruxelles

Maurice Wilmotte Professeur de philologie romane à l’Université de Liège

Louis Dumont-Wilden Écrivain et journaliste

Louis Delattre Écrivain

Ernest Closson Critique musical et professeur d’histoire de la musique à Bruxelles et Anvers

Louis Piérard Écrivain

« En publiant les Fêtes galantes, Verlaine contribua puissamment à créer l’état d’esprit qui convenait pour aimer les œuvres de Watteau. Leurs âmes étaient sœurs et leurs confidences éveillèrent chez ceux qui les pouvaient goûter de secrètes correspondances. Or, Verlaine est, comme Watteau, un Wallon24. »

Sans commenter plus avant la validité d’une telle prise de position, on comprend l’importance du fait littéraire en ces circonstances. Davantage dans l’intervention orale que dans le texte publié, il semble qu’il ait été question du poète. La revue L’Art moderne explique que le conférencier « a décrit les principales œuvres du maître et les a commen-tées à l’aide de poèmes de Verlaine »25. Destrée avait par ailleurs déjà invité le poète à Charleroi pour y donner une conférence en 1888.

Maurice des Ombiaux prend également certaines libertés en percevant dans la sculpture de Victor Rousseau des influences de Wagner ou de Beethoven. L’Art moderne, habituel-lement d’un enthousiasme peu refréné pour les manifestations de l’exposition de Char-leroi26, émet cependant une réserve dont elle attribue, semble-t-il, la cause au fait même que des Ombiaux est, avant tout, un écrivain.

« Une légère remarque : Maurice des Ombiaux, poète, n’a-t-il pas plus que Victor Rousseau, sculpteur, été impressionné par la grandeur de Wagner et de Beethoven et est-il vraiment vrai que les œuvres des deux musiciens firent que la sculpture de Rousseau subsista mais s’immatérialisa, s’idéalisa jusqu’à devenir en quelque sorte la forme visible d’une harmonie pure ?27 »

L’écrivain d’art le plus remarqué de ces conférences, Camille Lemonnier, occupe dans le recueil une place liminaire en dehors des classifications de la table des matières (architec-ture, peinture, sculpture, gravure, arts industriels, littérature, musique). Lemonnier fut aussi le premier à prendre la parole aux jeudis de l’exposition comme conférencier-vedette. Il est le seul pour lequel l’ordre de prise de parole se reflète dans la disposi-tion du volume, les autres textes ne respec-tant pas l’ordre dans lequel les conférences se sont déroulées.

Lemonnier, le « maréchal des lettres belges », a alors soixante-sept ans. Il occupe une place dominante dans le champ des lettres belges. Dans le domaine de la critique d’art, il constitue une figure incontournable depuis son étude consa-crée à Gustave Courbet en 187828. Dans

24. Ibid.

25. Au Salon des Arts anciens du Hainaut, dans L’Art moderne, XXXIe année, n° 27, 2 juillet, p. 213.

26. L’Art moderne donne, en effet, un compte-rendu de chacune des conférences données à Charleroi. Octave Maus, le directeur de la revue, rédige lui-même un article sur Anna Boch. La revue marque son soutien en faveur de Charleroi après les déceptions dont elle a été victime lors de l’exposition universelle de Bruxelles notamment en matière d’arts industriels où les organisateurs étaient particulièrement traditionalistes. (v. « Souhaitons que ce comité réussisse à constituer à l’Exposition de Charleroi le groupe des industries d’art moderne qui fut si injuste-ment exclu de la section belge à l’Exposition universelle de Bruxelles » extrait de : Petite chronique, dans L’Art moderne, XXXIe année, n° 2, 8 janvier 1911, p. 7 ; ainsi que Schoondroodt, B., Le refus de la modernité : architecture et beaux-arts à l’exposition de 1910, dans Jaumain, S. et Balcers, W. (dir.), Bruxelles 1910. De l’Exposition univer-selle à l’Université, op. cit., p. 109-110).

27. Au Salon des Arts anciens du Hainaut, dans L’Art moderne, XXXIe année, n° 34, 20 août, p. 269.

28. Lemonnier, C., Gustave Courbet et son œuvre, Paris, 1878.

Meunierou l’éloge du travail

Etterbeek, 1831 – Ixelles, 1905

Constantin Meunier, Le marteleur, Charleroi, pont Roi Baudouin, Photo, F. Vertessen, 2011

Meunier ou l’éloge du travail 345

« Il y a, pour ainsi dire, deux vies dans ma vie »

Ainsi Meunier, peintre, dessinateur, graveur et sculpteur, définit une carrière, dont les débuts sont marqués par un cheminement entre peinture et sculp-ture. Ces deux éléments se rencontreront, dans une parfaite complémentarité, et se réaliseront plus matériellement dans la sculpture.

Dès 1817, Meunier entre à l’Académie de Bruxelles,

où il étudie la sculpture chez Charles-Auguste

Fraikin (1817-1893). En 1854, il s’attache particuliè-

rement à la peinture qu’il étudie dans l’atelier du

peintre carolorégien néo-classique François-

Joseph Navez (1787-1869); il y rencontre, entre

autres, Charles Degroux (1825-1870) et Félicien

Rops (1833-1898). Ce dernier sera son compagnon

de route lorsqu’en 1878, il accompagne ses amis

Xavier Mellery (artiste, 1845-1921), et Camille

Lemonnier (romancier et critique d’art, 1844-1913)

pour un long séjour dans le Borinage, ainsi que

dans les provinces de Liège et du Hainaut.

Pierre Baudson rapporte ces mots écrits par

Meunier : « …le hasard me mène dans le Pays Noir, le

pays industriel. Je suis frappé par cette beauté

tragique et farouche. Je sens en moi comme une révé-

lation d’une œuvre de vie à créer1 ». En 1879, la visite

des cristalleries du Val-Saint-Lambert et des usines

Cockerill de Seraing, l’impressionne énormément.

À partir de ce moment, inspiré par la vie des

ouvriers et des mineurs wallons, enrichi de son

expérience picturale, il reviendra à la sculpture

et présentera ses premières œuvres en 1880

(Gand et Paris). En février 1896, Meunier connaît

le début de la gloire internationale : le marchand

d’art Samuel Bing présente à Paris une exposi-

tion rétrospective des œuvres de Meunier, qui

connaît un retentissant succès.

Meunier, génie révélé dans le Borinage et au Pays

de Charleroi, campe de nombreuses études et

portraits d’ouvriers d’usine. En des œuvres fortes,

il dit la grandeur et la puissance de ces terres de

labeur qui deviendront, tardivement certes, sa prin-

cipale source d’inspiration. En 1898, il commence à

mettre en œuvre le Monument au Travail, émouvante

synthèse du labeur humain, immense hommage au

travail des ouvriers, figés en une fresque unique et

intemporelle. Sa mort précoce l’empêchera

d’achever son œuvre. Aujourd’hui, une version en

est installée face au port de Bruxelles.

Lors de l’Exposition de 1911 à Charleroi, une des

nombreuses esquisses du Monument au Travail fut

présentée dans le grand hall de la métallurgie.

L’architecte de l’exposition, J.-L. Hasse, en a tenté

une présentation qui, aux dires de l’auteur du Livre

d’Or de l’Exposition, était assez heureuse. Selon les

termes de Jules Destrée, « (…) M. Hasse, architecte

de l’Exposition, avait présenté les figures du Monu-

ment au Travail sur un double écran de style sobre et

classique, chaque face de l’écran ornée de deux des

grands bas-reliefs, avec le Semeur au-dessus et les

autres figures distribuées sur les côtés. Cette tenta-

tive originale fut généralement bien accueillie2 ».

Dans le parcours de l’exposition des Arts anciens,

organisée par Jules Destrée, un total de cinquante

œuvres (quarante sculptures et dix tableaux) était

représentatif de la carrière de Meunier, de ses

influences, de son rapport à l’homme et à la sculp-

ture. L’importance accordée à la présentation des

œuvres de Meunier en fit un ensemble imposant,

par le nombre, par sa qualité, par la personnalité

de l’artiste, mais aussi par la sélection du « chef

d’orchestre », Jules Destrée, qui en parle en ces

termes : « Cette exposition à peu près complète

1. Baudson, P., Les trois vies de Constantin Meunier, Bruxelles, Imprimerie de la Banque nationale, 1979.

2. Destrée, J., Le Monument au Travail de Constantin Meunier, dans Wallonia, organe de la Société des Amis de l’Art Wallon, XXe année, nos 7-8, juillet-août 1912, p. 390.

Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 347

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

346

des œuvres de Meunier soulevait d’unanimes et

chaleureuses admirations3 ». La première confé-

rence du cycle « Beaux-Arts » fut donnée par

Camille Lemonnier (Ixelles, 1844-1913) qui parla de

Constantin Meunier, avec qui il partageait son souci

permanent du drame ouvrier : l’un, dans ses livres

(Happe-chair), l’autre dans un art qui élève l’ouvrier

en un symbole d’éternité.

« L’exposition Meunier, à Charleroi, eut cette consé-

quence heureuse de rappeler à l’attention publique

une excellente initiative de Monsieur Devreux

tendant à l’érection d’un monument aux activités

industrielles et commerciales de la région. Ce

projet, qui avait paru abandonné faute de collabora-

tion artistique insuffisante, fut mis à l’étude par le

groupe local des “Amis de l’Art wallon” (…). Si

quelque jour l’auguste œuvre de Constantin Meunier

pouvait s’élever sur une des places publiques de

Charleroi, ce serait un hommage magnifique au

Travail, source de la prospérité du pays, et un

résultat splendide de l’Exposition des Beaux-Arts en

19114 ».

À l’égal d’Auguste Rodin (1840-1917), dont il était

l’ami, Meunier fut et reste célébré dans le monde

culturel international.

C. MENGEOT

Le monument au travail de Constantin Meunier, carte postale, Bruxelles, 1911, Collection privée

Maquette du monument au travail : une face du monument au travail de Constantin Meunier tel qu’il fut présenté à Charleroi, par les soins de M. Hasse, architecte de l’Exposition de 1911. Source : Livre d’Or de l’Exposition de Charleroi en 1911, tome I, p. 421

Constantin Meunier (Etterbeek, 1831 - Ixelles, 1905), Mineur borain, huile sur toile, 180 × 80 cm, s.d., Collection Musée des Beaux-Arts de Charleroi

3. Id., p. 392.

4. Destrée, J., Constantin Meunier, dans Drèze, G., (dir.), Le Livre d’Or de l’Exposition de Charleroi en 1911, t. I, p. 401.

Constantin Meunier (Etterbeek, 1831-Bruxelles, 1905), Hiercheuse descendant à la fosse, huile sur toile, 85 × 50 cm, Collection Musée des Beaux-Arts de Charleroi

348 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 349

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

Salle Roger de Le Pasture, où se tenaient les conférences d’art lors de l’Exposition de 1911. Source : Livre d’Or de l’Exposition de Charleroi en 1911, tome I, p. 354.

L’idée d’une sensibilité littéraire wallonne, si elle est jeune, n’est pas tout à fait neuve… du moins dans le chef de Jules Destrée. C’est bien lui qui, dès 1895, dans la quatrième leçon d’un cours publié sur les écrivains belges contemporains, écrit :

« Existe-t-il une manière de penser, de sentir et d’exprimer propre à la Wallonie ? On a cité comme traits spéciaux, une tendance à philosopher, une compréhension idéaliste ou panthéiste, un souci musical dans le style. – La Wallonie, vaillante revue publiée à Liège, de 1886 à 1892, ne semble point avoir résolu complètement le problème33. »

L’étiquette même de littérature wallonne pose à elle seule problème. Elle s’applique aujourd’hui à la littérature dialectale et non à la littérature en langue française34. L’idée d’une littérature régionale est toutefois poussée par l’émergence des revendications wallonnes et flamandes avant la Première Guerre mondiale.

Louis Delattre et le régionalisme littéraireAyant participé aux dernières années de la Jeune Belgique, Louis Delattre est un conférencier invité dont les écrits mêmes sont plébiscités par Destrée depuis long-temps. Dans son cours sur les écrivains

33. Destrée, J., Cours sur les écrivains belges contemporains, Bruxelles, 1895, p. 29.

34. Jean-Marie Klinkenberg évalue ces enjeux dans son article : La littérature de Wallonie est-elle wallonne ?, dans Courtois, L. et Pirotte, J. (dir.), L’imaginaire wallon. Jalons pour une identité qui se construit, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 154-167 réédité en cinquième chapitre dans Klinkenberg, J.-M., Périphériques Nord, Liège, p. 81-97.

son intervention, il aborde l’œuvre de Constantin Meunier décédé six ans plus tôt. Le romancier a déjà collaboré avec l’artiste pour La Belgique, vaste fresque descriptive consa-crée au plat pays, commandée par Hachette et publiée en 1888. Meunier y réalise une partie des illustrations.

« Une date, une circonstance décide de sa vie. La librairie Hachette lui ayant commandé pour La Belgique, qui paraissait dans le Tour du Monde, une série de dessins se rapportant au pays des charbonnages et des laminoirs, il monte, un matin, aux terrasses du Château de Mons. À la vue de la grande plaine hérissée d’installations industrielles et cabossée de terrils, il éprouve une émotion qui le laisse pâle et frissonnant et lui arrache des larmes29. »

Lemonnier a aussi publié un ouvrage consacré au sculpteur en 190430. Au cours de sa conférence, l’écrivain naturaliste retrace avec style la carrière de Constantin Meunier dont il fait de la personnalité artistique un modèle représentatif du « caractère du pays de Charleroi ».

« Il est non seulement le plus imposant dans la hiérarchie des talents ; il est aussi le premier qui tira de cette région de forcené labeur un art d’humanité que le monde ignorait encore. Constantin Meunier apparaît bien l’homme de la race et de la contrée. Qu’importe qu’il ait vu le jour ailleurs si c’est ici qu’il ouvrit les yeux au monde sensible de la pensée !31 »

Né à Etterbeek en 1831, Meunier n’est pas d’origine wallonne mais son art y a trouvé sa terre d’élection, selon Lemonnier. À la différence d’autres interventions, l’écrivain tient à montrer qu’on peut être « wallon » par impression, dans le sens littéral du terme, ou mieux encore, par imprégnation : l’émotion ressentie au contact d’un lieu faisant l’œuvre et son auteur.

Exposés de littérature

La littérature manifeste donc sa présence à l’exposition sur deux volets : d’une part, dans le statut même des intervenants, dont la légitimité s’est établie, dans la plupart des cas, sur une activité d’écrivain et, d’autre part, dans le thème de trois conférences. L’Art moderne, qui rend compte de chacune des conférences données à Charleroi, classe celles-ci sous l’onglet « littérature » dans son index pour l’année 1911, bien qu’il n’y est pas uniquement question de littérature32. L’activité des intervenants a donc servi de critère de classement.

29. Lemonnier, C., I. Le Hainaut, terre d’art et de travail, op. cit., p. 20.

30. Lemonnier, C., Constantin Meunier, sculpteur et peintre, Paris, 1904.

31. Lemonnier, C., I. Le Hainaut, terre d’art et de travail, op. cit., p. 15.

32. Table des matières de L’Art moderne, XXXIe année, p. 425.

350 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 351

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

belges, ce dernier évoquait dans la partie consacrée à la Wallonie quelques ouvrages dont les Contes de mon village (1891). Delattre y célèbre, selon lui, des « paysages de l’Entre-Sambre-et-Meuse […] avec une grande fraîcheur et des psychologies délicates et subtiles »35. Destrée intègre également Les Contes de mon village dans l’enquête qu’il consacre à la bibliothèque populaire idéale dans le journal Le Peuple en 189936.

Les contes de Delattre décrivent une vie de village et privilégient souvent un point de vue d’enfant qui confère à son régionalisme une naïveté à la fois douce et simple. La teneur régionaliste de ses écrits se retrouve dans les propos qu’il développe à l’occasion de sa conférence.

Les étiquettes que Delattre emploie à l’égard de la production wallonne ne sont pas fixées : il use indifféremment d’« écrivains français de Wallonie », « écrivains des pays wallons de langue française », « littérature wallonne d’expression française ». Or le choix de l’une ou l’autre implique, dans les études littéraires en Belgique, un basculement d’une conception d’un tel ensemble littéraire envisagé soit comme autonome et distinct du voisin français malgré une langue commune (« littérature wallonne d’expression française »), soit comme englobé et « dilué » dans l’ensemble de la littérature française avec une spécificité géographique (« écrivains français de Wallonie »). L’indécision de Delattre, et la longueur des désignations, révèle malgré tout que l’ensemble n’est pas institué et que ses limites sont mal assurées.

Delattre se propose d’effectuer une « excur-sion » à travers la Wallonie, sans distinction de genres littéraires, afin « d’aller saluer

35. Destrée, J., Cours sur les écrivains belges contemporains, op. cit., p. 29.

36. v. Aron, P., Les Écrivains belges et le Socialisme (1880-1913), op. cit., p. 100.

chez eux, dans leur ferme ou leur villa, au fond des bois ou du préau de la petite ville, une centaine d’amis des lettres wallonnes »37. Il ne s’agit pas d’un mode de présentation anodin. À ses yeux, les écrits d’un auteur sont déterminés par leur lieu d’origine.

« Comment n’être pas ému quand on songe qu’il serait possible, entre lecteurs un peu initiés, de faire une causerie sur la littérature française en Wallonie sans devoir prononcer un nom d’auteur, mais en désignant seule-ment leur village, la région qu’ils ont consacrée par leurs chants, le hameau qu’ils ont magnifié par les scènes de leurs contes ou les péripéties de leurs romans ! Est-ce que Marcinelle, dans cette langue verte, ne voudrait pas dire : Jules Destrée ? Hastière, ne serait-ce pas Henri Carton de Wiart ? Saint-Ghislain n’est-ce pas Marius Renard ? Et Thuin n’est-ce pas Maurice des Ombiaux et T. Rouvez ?38 »

Les auteurs abordés sont trop nombreux pour être intégralement cités ici, mais tentons malgré tout de condenser le tour d’horizon. Delattre délimite sa carte litté-raire avec, au nord, la forêt de Soignes où se déroule Un Mâle de Camille Lemon-nier. Octave Pirmez, « châtelain mélanco-lique » à Acoz, dans le bassin de la Sambre, sert de transition vers le Sud où il renvoie à La Forge Roussel d’Edmond Picard. Lemonnier et Picard, ces deux « géants » mis en opposition, représen-tent selon Delattre les deux mouvements de la littérature en Wallonie : la « descrip-tion, extériorisation d’âme, vie en dehors, goûtera le Lemonnier », tandis que l’« intellection », le « monde intérieur des passions et de la psychologie, […] aura toujours la saveur du Picard »39.

37. Delattre, L., XII. Les écrivains français de la Wallonie de 1880 à 1911, dans Destrée, J. (dir.), Les Arts anciens du Hainaut. Conférences, op. cit., p. 304.

38. Ibid., p. 303-304.

39. Ibid., p. 308.

Invitation pour la conférence de M. Léon Hennebicq sur les Arts industriels du Hainaut, affiche de M. Berchmans (1867-1947) Source : Livre d’Or de l’Exposition de Charleroi en 1911, tome I, p. 418.

Joseph Schubert (Bruxelles, 1816-Ixelles, 1885), Octave Pirmez, lithographie Source originale : Livre d’Or de l’Exposition de Charleroi en 1911, tome I, p. 424 Ecrivain, originaire de Châtelet (1832-1883), surnommé le « solitaire d’Acoz », O. Pirmez est considéré comme l’un des meilleurs écrivains belges de son temps. Il fut particulièrement attiré par la solitude et les mystères de la vie intérieure. Il était le grand-oncle de Marguerite Yourcenar. J. Schubert, peintre, aquarelliste, lithographe, reçoit sa formation à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, dans l’atelier de François-Joseph Navez.

352 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 353

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

Delattre entame alors son tour de Wallonie depuis le Tournaisis. Il y cite notamment Georges Delaunoy à Leuze, Franz Mahutte à Ath. Il dérive ensuite vers le Nord du Hainaut et le Babrant avec Blanche Rousseau et Marie Closset (de son vrai nom Jean Dominique). Mons avec Henry Maubel de la Jeune Belgique, Frameries avec Louis Piérard (prenant par ailleurs la parole au sujet des chansons populaires lors des confé-rences à Charleroi) et Saint-Ghislain avec Marius Renard, racontant la misère des houillères, constituent l’étape suivante. Jules Destrée, « l’artiste et l’esthète le plus chaleureux du coin le plus noir du monde »40, est ensuite encensé en arrivant dans l’Est du Hainaut. Un long portrait éclectique de l’organisateur des expositions des beaux-arts de Charleroi est alors dressé. Toujours à Charleroi, lui succède Maurice des Ombiaux, écrivain mettant en scène dans ses écrits les aspects populaires et ruraux de la Wallonie. À Fontaine-l’Évêque, lieu où il est né, Delattre évoque le souvenir d’Émile Leclercq, romancier réaliste, tandis qu’à Montigny-le-Tilleul, c’est le poète local Jules Sottiaux qui est avancé. Delattre poursuit sa route dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, où il croise Olivier-Georges Destrée, frère de Jules, rentré dans les ordres, puis prolonge jusque la Semois et Charles Van Lerberghe, qui s’est installé quelques temps à Bouillon. Le poète Fernand Severin est mis en évidence dans le domaine ardennais. En remontant vers Liège, on rencontre Albert Bonjean dans les Hautes Fagnes, avant d’aborder Albert Mockel, fameux directeur de la revue La Wallonie (1886-1892). Les auteurs cités à Liège sont nombreux. Parmi eux, on trouve Edmond Glesener, sur lequel Delattre s’attarde davan-tage en expliquant la capacité de l’auteur à rendre « le pittoresque varié de sa mise en scène à travers mille paysages wallons »41. De Liège, Delattre remonte le cours de la Meuse et présente successivement Hubert Krains et Hubert Stiernet. Arrivé à Namur, il fait l’éloge d’Auguste Vierset et de René Dethier, feu directeur de la revue La Jeune Wallonie, basée à Charleroi, qui est décédé un an plus tôt. Chemin faisant, la boucle effectuée nous ramène vers le Hainaut et Châtelet avec James Vandrunen. Henri Carton de Wiart, homme politique belge de premier rang, arrive en dernier lieu avec son roman historique et patriotique, La Cité ardente, composé à Hastière. Ce livre, de veine traditio-naliste, relate l’épisode des six cents Franchimontois. Il eut à l’époque un succès retentis-sant qui popularisa le surnom de la cité mosane.

La conférence de Delattre, à cause d’une telle énumération, offre l’occasion d’une mini polémique dans Le Thyrse avec Léopold Rosy, fondateur de la revue. Remarquons au passage que les longues énumérations d’œuvres, pour légitimer la production régionale par le simple fait qu’elle existe, sont un fait alors également éprouvé par des figures régionalistes françaises ainsi que l’atteste Anne-Marie Thiesse42.

40. Ibid., p. 315.

41. Ibid., p. 325.

42. THIESSE, A.-M., Écrire la France. Le mouvement litté-raire régionaliste de langue française entre la Belle Époque et la Libération, Paris, 1991, p. 103-105.

« Ces écrivains wallons sont les plus régionaux, ils sont restés dans leur village, ils n’ont pas de vues générales sur l’humanité, du moins pas encore. “ Jusqu’à présent, on dirait même qu’il (l’écrivain wallon) ne veut pas en avoir ”. Et c’est ainsi qu’il [Delattre] compte près de cent figures principales de “ notre terroir littéraire ”. Miséricorde ! Cela frise le bluff, et bien inutile-ment. Je ne doute pas de la sincérité admirative du délicieux conteur qu’est Louis Delattre ; mais qu’il me permette de ne point priser cette critique exta-tique. Son palmarès a des indulgences qui diminuent la place qu’il accorde aux écrivains de talent incontestable. Il aurait pu et dû exalter ceux-ci plus efficacement. Que n’a-t-il réduit à des proportions plus modestes la produc-tion de maint chantre local sans originalité particulière, ni sensibilité, ni style même ? Je sais qu’il eût été malaisé au bon Delattre d’égratigner certains de ses confrères, mais le silence, le divin silence sur leur nom n’eût-il pas été désirable ?43 »

Cette prise de position donne lieu à un droit de réponse sous la forme de deux lettres envoyées par Delattre ainsi que d’une ultime réponse de Rosy sous le titre de la confé-rence qui résume l’enjeu du débat : « Les Écrivains wallons de 1880 à 1911 ».

« Je ne sais si vous êtes Wallon, Wallon d’origine ? Bien certainement vous ne sentez pas comme je le sens, mon cher Directeur, le charme du wallo-nisme de nos Écrivains de 1880 à 1911 – pour regretter si amèrement […] de me voir compter près de cent figures littéraires dans mon terroir natal ; de m’entendre les nommer, exalter leur sensibilité vive et fraîche, leur naïveté foncière, leur individualisme psychologique et local – bref leur régionalisme, si vous me permettez d’écrire encore cet agaçant vocable44. »

C’est que Delattre n’apprécie le ton qui l’accuse péjorativement de « régionalisme » et se plaint de la vision développée par Le Thyrse en reprenant des propos tenus dans la revue qui stigmatisent les « enthousiasmes enracinatoires » d’une « littérature de clocher » où « l’anecdote devient doctrinal »45. Le conférencier défend alors les écrivains utilisant la « terre natale » comme source de leurs émotions et oppose leurs œuvres aux « romans à idées générales qu’on publiera en Belgique »46 dont il rend responsable de la publication le directeur du Thyrse. La parade du Bruxellois Rosy n’est pas malaisée :

« Mon contradicteur me demande d’abord si je suis wallon, wallon d’origine. Est-ce à dire que seuls les Wallons peuvent sentir le charme du wallo-nisme ? Mais ce serait évidemment sa condamnation. Car j’imagine que nos écrivains de Wallonie ont une ambi-tion plus étendue que celle d’être appréciés comme il convient par leurs seuls congénères47. »

Rosy accuse, en outre, Delattre d’avoir donné « droit de cité dans la littérature »

43. Rosy, L., Les conférences à l’Exposition des Beaux-Arts de Charleroi, dans Le Thyrse, t. 13, 15 septembre 1911, p. 15-16.

44. Rosy, L., Les Écrivains wallons de 1880 à 1911, dans Le Thyrse, t. 13, 5 octobre 1911, p. 65.

45. Ibid., p. 67.

46. Ibid.

47. Ibid.

354 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 355

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

à tous ceux qui « ont évoqué un coin du pays wallon »48 tout en négligeant des auteurs et des œuvres remarquables :

« Vous tressez des couronnes à la Wallonie et parlant de Picard, vous ne vous souvenez pas qu’il a écrit le Droit pur ! Vous ignorez Léon Wéry, écrivant Le Styliste et D’après l’Ecclésiaste, pour ne citer que ces deux noms ! Et Pirmez, et Maubel ?49 »

L’Art moderne se montre plus élogieuse vis-à-vis de cette conférence. « On connaît l’optimisme et l’indulgence de M. Louis Delattre ; l’aménité est pour lui aussi naturelle que la rosserie pour d’autres »50.

Louis Dumont-Wilden et l’européismeDans sa conférence intitulée « Les Wallons et l’esprit européen. Le prince de Ligne et Octave Pirmez », Louis Dumont-Wilden aborde deux auteurs originaires du Hainaut à l’aune d’une idée qu’il développera abondamment dans les années à venir : l’européisme. Il publie, en effet, un essai à ce sujet en 191451. Acquis à l’idée d’une communauté de civi-lisations en Europe, Dumont-Wilden imagine rassembler les pays européens sous le modèle de la civilisation française, seul pouvant prétendre à l’universalité d’après lui52.

Sa conférence tend à démontrer la portée générale des deux auteurs en les extrayant d’une dimension strictement régionale.

« Si profondément imprégnée qu’elle soit de la bonne sève populaire, une littérature quand elle s’élève à de certains sujets ne peut demeurer purement régionale. Alors même qu’ils se contentent de dépeindre les aspects et les mœurs de leur pays, les écrivains wallons collaborent à la littérature fran-çaise ; mais quelques-uns d’entre eux par leur culture, leur destinée, la nature même de leur gloire nous apparaissent comme des esprits européens53. »

Malgré des différences connues qu’il avoue volontiers entre Octave Pirmez et le prince de Ligne, Dumont-Wilden retrouve en chacun « l’appartenance à cette race aristocratique qui, par le fait même qu’elle a plus de commodité pour accéder à la haute culture intellec-tuelle, se déracine plus aisément »54. Certes, Octave Pirmez n’est pas un noble, mais il appartiendrait comme le prince de Ligne à une « élite sociale »55. C’est leur ouverture vers l’étranger qui les distinguerait : « Ils ne se sont pas contentés de découvrir le monde du haut du beffroi de leur petite ville »56.

48. Ibid., p. 68.

49. Ibid., p. 69.

50. Au Salon des Arts anciens du Hainaut, dans L’Art moderne, n° 38, XXXIe année, 17 septembre 1911, p. 302.

51. Dumont-Wilden, L., L’esprit européen. Essais, Paris, 1914.

52. Duchenne, G., Esquisses d’une Europe nouvelle, Bruxelles, 2008, p. 127.

53. Dumont-Wilden, L., XI. Les Wallons et l’esprit européen : le prince de Ligne et Octave Pirmez, dans Destrée, J. (dir.), Les Arts anciens du Hainaut. Conférences, op. cit., p. 275.

54. Ibid., p. 277.

55. Ibid.

56. Ibid.

Cette opinion formule un contre-écho manifeste aux développements de Louis Delattre qui valorise l’attachement local chez les auteurs wallons. Cette opposition trouve une forme de clin d’œil lorsque, dans sa propre intervention, Delattre renvoie à la conférence de Dumont-Wilden pour ce qui concerne Pirmez. Après avoir décrit Dumont-Wilden comme « un ingénieux conférencier, un critique avisé », il le qualifie généreusement de « presque wallon »57…

Dumont-Wilden rappelle la prestigieuse ascendance du prince de Ligne en soulignant sa culture française. Bien « qu’Autrichien de nationalité, ce grand seigneur wallon était purement français de race, d’éducation et de civilisation. La notion que nous avons aujourd’hui des nationalités n’existait du reste pas encore en ce temps-là ; le prince de Ligne se disait lui-même autrichien en France, français en Autriche et l’un ou l’autre en Russie, ce qui était peut-être la meilleure manière de montrer qu’il était wallon »58. La biographie du prince est analysée suivant cette problématique. La richesse de l’œuvre littéraire serait issue de ses multiples voyages, surtout après l’avènement de Joseph II qui l’envoie en mission auprès de Catherine II de Russie.

« Ce qui fait le charme de cette correspondance, c’est le mélange de fantaisie exotique et de badinage mondain, de politique européenne et d’ima-gination voyageuse qu’on y trouve d’un bout à l’autre59. »

Bref, l’admiration de Dumont-Wilden pour la culture française lui fait appliquer une grille de lecture balancée entre européisme et francophilie qui aboutit à cette conclusion qui nous apparaît évidemment aujourd’hui quelque peu forcée ou raccourcie.

« Il est très purement français et sa qualité d’étranger fait qu’il a sur le monde des clartés que n’ont pas les Français de son temps, habitués géné-ralement à ne rien voir que du point de vue de Paris ou de Versailles. C’est avant tout un « bon européen » qui montre qu’on n’est vraiment un bon euro-péen qu’avec la culture française60. »

La démonstration du bon esprit « français » d’Octave Pirmez s’annonce beaucoup moins évidente. Dumont-Wilden s’attarde beaucoup moins à son sujet qu’à celui du prince de Ligne. Décrivant la vie de l’écrivain, dans une « société nouvelle où la culture [française] s’est nationalisée », Pirmez « s’élève lui aussi à la conception d’un esprit européen »61.

Né à Châtelet en 1832, il aurait été sensible au spectacle de la nature dès la prime enfance, selon Dumont-Wilden. Après des études à l’Université de Bruxelles, ses voyages en Allemagne et en Italie auraient

57. Delattre, L., XII. Les écrivains français de la Wallonie de 1880 à 1911, op. cit., p. 304 et p. 307.

58. Dumont-Wilden, L., XI. Les Wallons et l’esprit européen : le prince de Ligne et Octave Pirmez, op. cit., p. 279.

59. Ibid., p. 286.

60. Ibid., p. 289.

61. Ibid., p. 290.

356 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 357

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

wallon qui émaille son intervention à Charleroi de quelques « morsures » à l’égard du mouvement flamand. Alors qu’il écrit à propos de l’exhumation du texte de La Cantilène de Saint Eulalie, il donne le ton :

« L’initiateur du mouvement flamand, J.-F. Willems, se chargea de traduire et d’annoter le texte mis au jour par un savant allemand, Hoffmann von Fallersleben. Ainsi flamingantisme et pangermanisme allaient déjà de pair ; mais cette fois, et fort involontairement, ils travaillaient pour la plus grande gloire de la culture française en notre pays66. »

Wilmotte intervient à Charleroi avec une conférence intitulée « L’ancienne littérature française du Hainaut ». À l’inverse de Delattre, le critère géographique n’est plus celui de la Wallonie mais celui du Hainaut, dont les limites ont fluctué au cours des siècles. L’an-cien comté de Hainaut ne correspond pas aux limites de la province belge. Wilmotte envi-sage le Hainaut dans sa dimension la plus grande, « en combinant les limites les plus larges de l’ancien État et celles de la province actuelle ; sinon il faudrait retirer Eulalie et le fragment de sermon sur Jonas […], plus tard l’admirable chantefable d’Aucassin à la littéra-ture de cette région […] ; à des titres divers, ce serait une amputation douloureuse »67.

Froissart, en tant que « plus grand chroniqueur du moyen âge »68, occupe une place importante dans son exposé. « De Froissart et de ses imitateurs dérivera, en partie, l’art plus massif et moins personnel encore des rhétoriqueurs, dont nous n’aurions pas à nous occuper si l’avant-dernier, Molinet, n’avait exercé ses talents à Valenciennes, et le dernier, son neveu, n’était né à Bavai et ne nous appartenait à ce titre »69. Une question d’appar-tenance stylistique est donc en jeu dans son développement argumentatif. Il identifie d’ailleurs plus tôt la littérature de l’ancien comté de Hainaut comme plus généralement « aristocratique » et « profane », quand sa voisine flamande, par exemple, est « bour-geoise » et « pieuse »70. Il ne parvient pour autant pas à dresser une règle systématique puisqu’il convient de l’existence d’une littérature pieuse en Hainaut avec La Bible et l’Assomption Notre-Dame de Herman de Valenciennes. Les textes et les auteurs abordés trouvent presque toujours leur centre dans la cité française.

Si Delattre entreprend de montrer un foisonnement littéraire en Wallonie, Wilmotte, en philologue et militant, veut asseoir l’autorité d’un patrimoine littéraire hennuyer en Belgique, quitte à effectuer des incursions outre-Quiévrain au nom de l’ancien comté. Malgré ces choix, le professeur liégeois conserve un discours scientifique plus historique et donc moins emporté que celui de Delattre. Il suscite pourtant des réactions contrastées. On trouve d’une part, l’exaltation de L’Art moderne :

forgé son esprit au romantisme. De retour en Belgique, il s’installe à Acoz où il rédige Les Feuillées, Les Jours de solitude, etc. La posture d’écrivain solitaire, reclus dans son château, qui est endossée par Octave Pirmez se situe aux antipodes de l’engagement social d’un Camille Lemonnier62 et Dumont-Wilden ne manque pas de le faire remarquer :

« Élevé loin du monde, le solitaire d’Acoz en a la crainte et la terreur. Il a, pour les combats de la vie, un aristocratique dédain63. »

Profondément mélancolique, même si sa « mélancolie manque un peu de fermeté », et philosophe, bien que sa pensée « ne [soit] point d’une qualité très originale », Pirmez « représente la moyenne », n’ayant « ni le génie des uns, ni le ridicule des autres »64.

« C’est un ascète modéré, un solitaire bourgeois, un philosophe à la portée de tous les honnêtes gens ; un désespéré dont le désespoir n’a rien d’insuppor-table ; un pessimiste dont le pessimisme s’est modéré au contact du bon sens wallon. Mais par le fait même qu’il demeure toujours à mi-côte, il n’en repré-sente que mieux le romantisme embourgeoisé du milieu du xixe siècle. Il traduit, lui aussi, un des grands courants de pensée qui traversèrent l’Europe. Comme le prince de Ligne, cet aristocrate wallon qui promène sa mélancolie d’Allemagne en Italie, d’Italie en France, est un écrivain européen65. »

Tout en ayant l’air de louer le talent de Pirmez, Dumont-Wilden aligne une série de caractéristiques qui, en d’autres circonstances, seraient sans aucun doute assassines ! Enfin, si c’est en demeurant un esprit à « mi-côte », admiratif des romantiques français et allemands, tout en s’isolant pour « conserver intact son amour des hommes », que l’on peut prétendre à un « esprit européen », nous pouvons avancer qu’il ne devait guère être difficile de croiser en Europe un bon « écrivain européen ».

L’intervention laisse donc penser que Dumont-Wilden a repris le cas d’Octave Pirmez pour mettre à l’honneur un auteur de la région de Charleroi, consacré dans les milieux littéraires, mais duquel il a une connaissance mesurée. Il lui applique une grille de lecture développée à partir du prince de Ligne qu’il apprécie manifestement davantage… Il publiera un ouvrage qui lui est consacré en 1927 : La Vie de Charles Joseph de Ligne, prince de l’Europe française.

Maurice Wilmotte et le patrimoine régionalÀ l’inverse des deux précédents, Wilmotte n’est écrivain qu’à ses heures. Il s’illustre essentiellement comme professeur de philologie romane à l’Université de Liège. On le connaît pour un militantisme

62. Cécile Vanderpelen-Diagre analyse ce rapport dans un article à paraître sur la revue en ligne COnTEXTES dans un dossier consacré aux postures d’écrivains (http://contextes.revues.org/).

63. Dumont-Wilden, L., XI. Les Wallons et l’esprit européen : le prince de Ligne et Octave Pirmez, op. cit., p. 293.

64. Ibid., p. 294-295.

65. Ibid., p. 295.

66. Wilmotte, M., X. L’ancienne littérature française du Hainaut, dans Destrée, J. (dir.), Les Arts anciens du Hainaut. Conférences, op. cit., p. 256.

67. Ibid., p. 257-258.

68. Ibid., p. 269.

69. Ibid.

70. Ibid., p. 260.

358 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 359

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

« Conférence charmante et spirituelle, faut-il le dire ? et aimablement révé-latrice aux gens du Hainaut d’un certain nombre de titres glorieux : La Canti-lène d’Eulalie, le plus ancien morceau de langue française, les Chroniques de Froissart et la délicieuse histoire d’Aucassin et Nicolette, furent l’occa-sion, pour l’excellent conférencier, de considérations savantes et subtiles sur l’admirable passé littéraire wallon. Et ainsi, après la musique et l’archi-tecture, l’art d’écrire se trouve à son tour proclamer la richesse et la fécon-dité du terroir hennuyer71 ! »

D’autre part, dans Le Thyrse, plus proche ici du discours réel du conférencier, Léopold Rosy parle de la « prudence bien compréhensible » de Maurice Wilmotte qui « n’a garde de se laisser surprendre ni par le désir de magnifier le Hainaut, la Wallonie, ni par la tendresse dont il les enveloppe »72.

Ce faisant, Rosy relève involontairement une imprécision fondamentale à l’exposition de Charleroi : est-il question du Hainaut ou de la Wallonie au fil de ces conférences ? Entre les deux interventions de Delattre et de Wilmotte, le critère géographique est distinct : l’un choisit la Wallonie, l’autre un Hainaut maximisé dans ses limites. Corinne Gode-froid avait repéré cette contradiction interne en parlant d’un « Hainaut élastique » ; ces indécisions suscitant à Liège des protestations quant au titre de la manifestation qui se limitait à mettre en évidence le Hainaut73.

ConclusionL’exposition de Charleroi n’a pas bénéficié du succès escompté. Dans son discours de clôture, Jules Destrée semble se satisfaire du nombre de quarante mille visiteurs aux expositions des beaux-arts. Son attitude reste, en effet, celle de l’organisateur qui, lors des réjouissances ultimes, se doit de relativiser les déceptions. « C’est peu, diront les esprits chagrins, si l’on considère la grandeur de l’effort ; c’est beaucoup, diront ceux qui songe-ront au milieu de sa réalisation. »74 Richard Dupierreux, membre de l’équipe organisa-trice, évalue avec plus de précisions les causes de cette fréquentation mesurée.

« Notre Palais partageait en cela la disgrâce de la World’s Fair tout entière. Cette abstention du gros public avait plusieurs causes : la température insupportable de l’été, la concurrence des entreprises similaires, et, il faut le dire aussi, la défiance manifestée vis à vis des arts par un public dont toute l’initia-tion était encore à faire75. »

Couverture de la revue « La jeune wallonie », juin 1908, 3e année, n° 2. Source : CAROLOREGIUM VALDE CONCELEBRATUR MDCLXVI – MCMLXVI, on fête Charleroi à l’envi, Bruxelles, 1967, pl. 91 p. 230

71. Au Salon des Arts anciens du Hainaut, dans L’Art moderne, XXXIe année, n° 31, 30 juillet, p. 246.

72. Rosy, L., Les conférences à l’Exposition des Beaux-Arts de Charleroi, op. cit., p. 15.

73. Godefroid, C., Entre culture, industrie et politique, les salons de Charleroi en 1911, op. cit., p. 59-60.

74. Destrée, J., Les Arts anciens du Hainaut. Résumé et conclusions, op. cit., p. 10.

75. Dupierreux, R., Les grands jours de l’Exposition des Beaux-Arts, op. cit., p. 96.

360 Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture 361

chap.18 Les conférences d'art de l’exposition de Charleroi

Il est vrai qu’une exposition universelle venait d’avoir lieu à Bruxelles en 1910 et qu’une autre allait voir le jour à Gand en 1913. Avec l’exposition universelle de Liège en 1905, les événements apparaissent trop rapprochés. En outre, en 1910, d’autres expositions d’art avaient lieu à Tournai, Spa et Malines.

Les conférences de l’exposition constituèrent néanmoins un événement important. Il n’a pas été possible d’en analyser ici l’ensemble, mais le point de vue littéraire privilégié a permis de dégager plusieurs constatations. Les conférenciers n’obéissent pas tous aux mêmes convictions. Ces divergences, Destrée choisit d’en tirer parti puisqu’il déclare à l’issue de l’exposition :

« Aucun programme, aucune direction systématique ne leur fut imposée, j’aime à le dire. Ils s’exprimèrent en toute liberté et parfois se contredirent. Ces nuances d’opinion furent le gage de leur entière sincérité76. »

Le terme « régionaliste », issu du discours politique, s’est imposé « comme une caté-gorie de perception dans le champ littéraire [français] dès la première décennie du xxe siècle »77. Son emploi à plusieurs reprises au sujet des conférences littéraires données à Charleroi en 1911 montre que l’émergence d’une tendance régionaliste littéraire en Wallonie s’effectue non seulement en réaction vis-à-vis de la montée du flamingantisme78, mais des évolutions chez le voisin français où la production littéraire régionaliste est alors en plein essor à la suite d’un mouvement de décentralisation littéraire. L’exposition se poursuit par la fondation d’une association appelée : les « Amis de l’art wallon ». Cette dernière réédite l’ouvrage épuisé des conférences sous le titre : Études sur les arts anciens de Wallonie en 1912.

« Cependant la valorisation du régiona-lisme s’effectue toujours par référence à des critères qui ne sont pas d’ordre esthé-tique mais idéologique »79. Nous pouvons aussi adhérer dans le cas présent à cette affirmation. Comme premier déploiement à grande échelle d’un discours régionaliste wallon en matière d’art et de littérature, l’exposition résonna au son de débats essentiellement fondés sur la construction identitaire. Dupierreux constate bien que cette « identité » n’est pas nettement définie par les conférences : on n’a pas encore pu « fixer nettement les traits de

notre psychologie régionale »80. Une volonté opiniâtre d’y parvenir prend toutefois le pas sur son constat d’échec relatif : « Nier qu’il soit possible de définir l’âme wallonne, c’est anticiper sur nos ignorances. Elle existe, nous la sentons en nous, et rien n’est impos-sible à des chercheurs fervents. »81 La construction d’un sentiment d’appartenance ne s’étudie pas seulement dans les cérémonies de célébration patriotique, mais aussi par le biais d’événements culturels comme ceux de Charleroi.

L’organisation même de ces événements à Charleroi, alors au faîte de son essor démogra-phique, constituait en soi un geste idéologique fort destiné à mettre la ville industrielle au rang des autres grandes villes belges : Liège, Anvers, Gand et Bruxelles.

80. Dupierreux, R., Les grands jours de l’Exposition des Beaux-Arts, op. cit., p. 91.

81. Ibid.

76. Destrée, J., Les Arts anciens du Hainaut. Résumé et conclusions, op. cit., p. 11.

77. Thiesse, A.-M., Écrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Époque et la Libération, op. cit., p. 100.

78. Cette donnée était relativement explicite, v. : « Nous étions depuis quelques années victimes d’une irritante erreur. Jadis chez nous, et encore aujourd’hui à l’étranger, le mot « flamand » servait à désigner l’art de nos provinces, qu’elles fussent wallonnes ou flamandes. De cette gloire magnifique, nous prenions notre part. Mais en ces toutes dernières années, la signification de l’épithète s’est rétrécie en Belgique et on ne la comprend généralement plus qu’en ce sens que l’art flamand est l’art des Flamands. Nous, les Wallons, nous nous sommes trouvés exclus peu à peu du patrimoine commun ; et dans notre pays s’est répandue de plus en plus l’idée que, capables d’extraire le charbon et de fabriquer le verre et l’acier, nous étions parfaitement inaptes à l’effort esthétique. Cette agaçante sottise finissait par s’accréditer avec l’autorité des notions que l’on ne discute plus. Il fallait réagir. » (Destrée, J., Les Arts anciens du Hainaut. Résumé et conclusions, op. cit., p. 20-21.)

79. Thiesse, A.-M., Écrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Époque et la Libération, op. cit., p. 100.