Gudrun Wlach, Arnold Schober – Leben und Werk, in: E. Trinkl (Hrsg.), Akten des 14....

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Gudrun Wlach, Arnold Schober – Leben und Werk, in: E. Trinkl (Hrsg.), Akten des 14....

Akten des 14. Österreichischen Archäologentagesam Institut für Archäologie der Universität Graz

vom 19. bis 21. April 2012

Herausgegeben von

Elisabeth Trinkl

Sonderdruck

Wien 2014

Arnold Schober – Leben und Werk

Gudrun Wlach

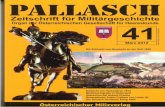

Arnold Schober (Abb. 1)1, Inhaber des Lehrstuhls für Klassische Archäologie an der UniversitätGraz von 1936 bis 1945, ist heute vor allem durch zwei Werke bekannt: „Die römischenGrabsteine von Noricum und Pannonien“2, eine Arbeit, die am Beginn seiner wissenschaftlichenLaufbahn steht, und „Die Kunst von Pergamon“3, ein während des Zweiten Weltkrieges verfass-tes Buch, das aber erst 1951 erschienen ist.

Der vorliegende Aufsatz über Arnold Schober entstand im Rahmen des Projekts „Provinzial-römische Archäologie in Österreich 1918–1945“4 und basiert vor allem auf Archivmaterial undauf Schobers Publikationen. Schobers berufliche Karriere ist einigermaßen gut dokumentiert, ob-wohl das archivalische Quellenmaterial nicht besonders umfangreich ist. Leider sind mir keinepersönlichen Dokumente, die Familie betreffend und nur wenig Korrespondenz mit Kollegen be-kannt. Auch die hier ansatzweise durchgeführte Werkanalyse beruht nur auf einem Teil von Scho-bers schriftlichem Werk – dem Projektthema entsprechend vor allem auf seinen Arbeiten zurprovinzialrömischen Kunst. Für eine umfassende Studie zu Schober sind also noch nicht alleQuellen ausgeschöpft.

Arnold Schober wurde am 16. April 1886 in Windisch-Landsberg/Podčetrtek (ehemaligeUntersteiermark/Štajerska, Slowenien) geboren. Sein Vater Ignaz Franz Schober war Gutsverwal-ter, später selbst Gutsbesitzer, seine Mutter Emma, geborene Kopatsch, stammte aus einer wohl-habenden Bürgerfamilie in Celje/Cilli. Schober besuchte Schulen in Celje/Cilli, Ptuj/Pettau undGraz, wo er 1905 maturierte.

1905 begann Schober an der Universität Graz das Studium der Kunstgeschichte bei JosefStrzygowski und der Klassischen Archäologie bei Franz Winter. Im selben Jahr trat er der schla-genden Verbindung Joannea bei5. Zeitweise studierte er auch in Berlin, München und Wien. Erdissertierte in Graz bei Hans Schrader und Adolf Bauer über „Antike Pferdedarstellung“ und pro-movierte im Dezember 1909 in Klassischer Archäologie mit den Nebenfächern Alte Geschichteund Epigrafik6.

In den folgenden Jahren bis 1920 unternahm Schober zahlreiche Studien- und Forschungs-reisen: im Frühjahr 1910 zunächst nach Westdeutschland, Belgien und Frankreich, ab Herbst1910 als Stipendiat in den Mittelmeerraum, nach Griechenland, Kleinasien und Italien. Wäh-rend seiner Stipendiatenjahre 1910 bis 1912 nahm er auch an den Ausgrabungen in Elis undEphesos teil7.

1 Eichler 1959; Eichler 1960; Diez 1959–1961; Diez1988 a; Fellner – Corradini 2006, 370; Mindler 2011.Schober wird mehrmals erwähnt in: Hölechner 1991 als„work in progress“ auf der Seite „elektronische Veröffent-lichungen aus dem Zentrum für Wissenschaftsgeschichteder Karl-Franzens-Universität Graz“ im Internet alsHTML zugänglich: <http://gams.uni-graz.at:8080/fedora/get/o:wissg-hs/bdef:Navigator.fs/get/> (2.12.2013).

2 Schober 1923b.3 Schober 1951.4 Das Projekt wurde vom FWF finanziert (P20877-

G02) und in den Jahren 2008 bis 2013 am Österreichi-

schen Archäologischen Institut in Wien durchgeführt. –Für Durchsicht des Manuskripts danke ich Karl R. Krierer,für Diskussionen außerdem Gabrielle Kremer.

5 Schober verweist auf seine Mitgliedschaft bei derJoannea in einem Brief an Praschniker vom 14.5.1930:Archiv ÖAI Wien, Personalia Schober; s. auch Diez1959–1961, 6. – Zur Joannea s. Krause 2007, 128–129<http://www.joannea.at/> (2.12.2013).

6 UA Graz, Rigorosenakt Schober, Zl. 718/1909.7 UA Wien, PA Schober, fol. 39–40: Lebenslauf ca.

1927 (undatiert).

457

Universität Wien (1912–1936)

Am 1. Juni 1912 wurde Schober zum Assistenten von Emil Reisch8 an der archäologischenSammlung der Universität Wien bestellt, als Nachfolger seines zwei Jahre älteren Freundes undKollegen Camillo Praschniker9, der mit April 1912 zum Sekretär des ÖAI ernannt worden war.1912 und 1913 führte Schober in Österreich und Ungarn eine Materialsammlung zu den römi-schen Grabsteinen von Noricum und Pannonien durch. Auf Reisen in Dalmatien und Oberita-lien konnte er den Denkmälerbestand dieser Gebiete aufnehmen und als Vergleich heranziehen.Diese Aufgabe dürfte ursprünglich nicht seinem Hauptinteresse entsprochen haben, das vor al-lem der Kunst von Pergamon galt. Die Anregung dazu ging von Reisch aus10. Der Katalog undder Großteil des Textes waren 1914 fertiggestellt. Im Druck erschienen ist das Buch erst 1923,doch ist es viele Jahrzehnte ein oft zitiertes Standardwerk geblieben.

Im Mai und Juni 1916, also während des Ersten Weltkrieges, nahmen Praschniker undSchober an einer gemeinsamen Expedition des Ministeriums für Cultus und Unterricht und derAkademie der Wissenschaften in das von Österreich-Ungarn besetzte Albanien und Montenegroteil. An dieser kunsthistorisch-ethnografisch und archäologisch-linguistischen Balkanexpeditionwaren Wissenschaftler verschiedener Disziplinen beteiligt11. Auf dem Gebiet der Archäologie soll-te sich Schober hauptsächlich mit den Inschriften, Praschniker mit den Baudenkmälern beschäfti-gen. Eine zweite Reise unternahmen die beiden Archäologen im Herbst 1916. Die Ergebnissewurden 1919 publiziert12.

1920 habilitierte sich Schober mit seiner Arbeit über „Form und Bilderschmuck der römi-schen Grabsteine in Noricum und Pannonien“ in Wien für das Fach Klassische Archäologie. DieBestätigung der Habilitation erfolgte 192113. Seit dem Sommersemester 1921 hielt er nun Lehr-veranstaltungen an der Universität, hauptsächlich Vorlesungen und Übungen zur griechischenund römischen Kunst, über Bildwerke in Wiener Museen und Sammlungen. Schober hielt auchviele populärwissenschaftliche Vorträge über antike Kunst und Kultur und zwar seit 1914 imRahmen der volkstümlichen Universitätskurse14.

1927 wurde Schober der Titel eines außerordentlichen Professors verliehen. Wissenschaft-lich beschäftigte er sich in dieser Zeit sowohl mit klassischer und hellenistischer Kunst als auchmit provinzialrömischen Themen. In den Zwanzigerjahren publizierte er mehrere Aufsätze undRezensionen in der kunsthistorischen Zeitschrift „Belvedere“15 und im Jahrbuch für Kunstge-schichte16. 1930 verbrachte er vier Wochen in Istanbul, um die Friesplatten des Hekateions vonLagina aufzunehmen und zu untersuchen. Die Arbeit wurde 1933 veröffentlicht und blieb –

nach Aussage einer 2007 erschienenen Neubearbeitung – in großen Teilen bis heute gültig17.Ab dem Wintersemester 1930/31 war Camillo Praschniker, der davor (von 1923 bis 1930)

die Lehrkanzel in Prag und für ein Semester in Jena innegehabt hatte, wieder an der UniversitätWien tätig, vorerst als außerordentlicher Professor, ab 1934 als Ordinarius. Schober erhielt nunLehraufträge ergänzend zu Praschniker für „Denkmäler, die sich auf die materielle Kultur der

8 Zu Emil Reisch (1863–1933): Wlach 1998, 104–105; Kandler 2003.

9 Zu Camillo Praschniker (1884–1949): Wlach 2012.10 UA Wien, PA Schober, fol. 59: Lebenslauf 1920

für Habilitation; Archiv ÖAW, PA Schober, Wissenschaft-liche Arbeiten (ca. 1954), zu Pergamon: „Auf andereDinge abgelenkt konnte ich mich erst in späteren Jahrendiesem Fragenkomplex widmen.“

1 1 ÖStA, HHStA, Administrative Registratur, Fach74/3, Umschlag 25: „Wissenschaftliche Reisen nach densüdöstlichen Okkupationsgebieten“. – Zu den imperialis-tisch-kolonialen Aspekten dieser Expedition s. Gostentsch-nigg 1999; Marchetti 2009.

12 Praschniker – Schober 1919.13 UA Wien, PA Schober, fol. 50–54: Kommissionsbe-

richt Reisch, 6.11.1920; fol. 60: Unterrichtsamt an Phil.Dekanat Wien, 19.2.1921: Habilitierung Schober als Pri-vatdozent für Klassische Archäologie.

14 UA Wien, PA Schober, fol. 40: Lebenslauf Schoberca. 1927.

1 5 Diese „Illustrierte Zeitschrift für Kunstsammler“erschien in den Jahren 1922 bis 1938/39. z. B.: Schober1923 c; Schober 1924.

16 Schober 1923a.17 Schober 1933; Neubearbeitung: Baumeister 2007.

458

Arnold Schober – Leben und Werk

klassischen Völker beziehen“ (die sogenannten Privataltertümer) und für „Römische Provinzialar-chäologie“18.

Die Assistenten- und Dozentenzeit in Wien (Abb. 2) von 1912 bis 1935/36 bedeutetewahrscheinlich eine lange ‚Durststrecke‘ für Schober. Die Verträge waren befristet, mussten im-mer wieder verlängert werden. Unklar ist, weshalb Schober so lange in dieser Position verblieb.Er bemühte sich an verschiedenen Universitäten um eine Professur, so auch 1930 um die Nach-folge Praschnikers in Jena19. Briefe Schobers an Praschniker zeigen, dass er bereits zu dieser Zeitgute Beziehungen zu österreichischen und deutschen Nationalsozialisten hatte und diese Bezie-hungen auch für seine Karriere zu nutzen versuchte. Am 14. Mai 1930 schrieb er an Praschni-ker20:

„Bei unserem letzten Zusammensein in Wien habe ich die Möglichkeit geäussert, zu demthüringischen Unterrichtsminister Dr Frick21 in irgend einer Art Beziehungen anknüpfen zu kön-nen. […] es wäre in der Tat möglich, Dr Frick auf zwei Wegen auf meine Person aufmerksam ma-chen zu lassen. Der eine geht durch einen Führer der nationalsoz.[ialistischen] Partei inÖsterreich, der zweite direkter durch ein nationalsoz.[ialistisches] Mitglied des deutschen Reichs-tages. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ich im Vorschlag an aussichtsreicher Stelle genanntwerde. […] Ich wäre Dir daher sehr dankbar, wenn Du […] mir zunächst die Zusammensetzungder Kommission bekanntgeben könntest. Es wäre immerhin möglich, wenn ein Mitglied ausge-sprochen rechts steht, auch hier mit politischen Verbindungen einzusetzen. Auch wäre es gut zuerfahren, ob einer ehemaliger Corpsstudent war, auch das könnte schliesslich für mich ausgenutztwerden, da ich Grazer Joanneer bin.“

Schober kam in Jena an zweiter Stelle in den Vorschlag, wurde aber nicht berufen.1930 erschien in den Österreichischen Jahresheften Schobers Aufsatz über „Entstehung

und Bedeutung der provinzialrömischen Kunst“22, auf den er sich später mehrmals bezog undden er selbst zu den wichtigsten auf diesem Gebiet zählte. Schober leitete darin die provinzialrö-mische Kunst stark aus der vorrömisch-keltischen Tradition ab und betonte den Einfluss „boden-ständiger Faktoren“ für die Stilbildung (Abb. 3). Er stellte auch die „Frage nach den eigentlichenTrägern der spätantiken Kultur im rassischen Sinne“23 und sah in der fortschreitenden Völkerver-mischung, in der „allmählichen rassischen Veränderung der römischen Herrenschicht durch Bar-barenblut“24 die Erklärung für die abstrakten Tendenzen in der stadtrömischen Kunst derSpätantike. Der Aufsatz ist stark geprägt vom Rasse-Gedanken. Der Grundgedanke lautet: Stil-wandlung durch „Veränderung des volklichen Trägers“.

1935 erschien Schobers populärwissenschaftlich gehaltenes, vielzitiertes Buch „Die Römer-zeit in Österreich“ in erster Auf lage25. Eine zweite erweiterte Auf lage, die bereits 1944 geplantwar, wurde 1953 gedruckt26.

Universität Graz (1936–1945)

Schobers Bemühungen um einen eigenen Lehrstuhl waren erst 1935 erfolgreich. Die GrazerLehrkanzel für Klassische Archäologie war nach der Emeritierung von Rudolf Heberdey27 Ende

18 UA Wien, PA Schober, fol. 15–16: Kommissionsbe-richt Praschniker betr. Lehrauftrag Schober, 7.5.1931; fol.14: Phil. Dekanat (Zl. 1271) an BMfU, 18.5.1931.

19 Zur Universität Jena: Hoßfeld u. a. 2003.20 Archiv ÖAI Wien, Personalia Schober: Schober an

Praschniker, Wien 14.5.1930.2 1 Zu Wilhelm Frick, als Innen- und Volksbildungs-

minister in Thüringen 1930 als erster nationalsozialisti-scher Minister Deutschlands bestellt : Klee 2005, 166.

22 Schober 1930.23 Schober 1930, 48.

24 Schober 1930, 50.25 Schober 1935.26 Schober 1953. Archiv ÖAI Wien, Akten 1944/45,

Tgb. 129/44_50–02: Lektorat Rinn (Druckerei Rohrer) anPraschniker, 6.6.1944, betr. die Publikation von SchobersPergamonbuch und eine Neuauf lage von „Die Römerzeitin Österreich“.

27 Rudolf Heberdey (1864–1936) war Ordinarius fürKlassische Archäologie in Graz von 1911 bis 1934; s. Diez1988b; Schauer 1998, bes. 43–47.

459

Gudrun Wlach

September 1934 von einer ordentlichen in eine außerordentliche umgewandelt worden. In denDreiervorschlag für die Nachfolge Heberdey kamen 1935 lediglich drei österreichische Kandida-ten. Das Professorenkollegium schloss zwei davon von vorneherein aus: Guido Kaschnitz vonWeinberg, Ordinarius in Königsberg, und Fritz Eichler, seit 1. Jänner 1935 Direktor der Anti-kensammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien. Ihnen sei aufgrund ihrer Positionen –

so die Argumentation – keine außerordentliche Lehrkanzel zuzumuten. Daher wurde ArnoldSchober unico loco als außerordentlicher Professor und Vorstand des Archäologisch-epigrafischenSeminars in Vorschlag gebracht28. Er wurde 1935 nach Graz berufen und mit Wirksamkeit 1.Februar 1936 ernannt29. In seinen Vorlesungen behandelte er in den Jahren 1936 und 1937Griechische Kunst bis in das Zeitalter des Hellenismus, führte Übungen zur Geschichte der grie-chischen Vasenmalerei sowie Übungen zu römischen Reliefs durch. Die Lehrveranstaltung „Klas-sische Archäologie im altsprachlichen Unterricht“ hatte er nach Wiener Vorbild eingeführt.

Nach dem ‚Anschluss‘ Österreichs an Hitler-Deutschland, im Jahr 1938, machte Schoberim Personalblatt der Universität unter anderem folgende Angaben zu seiner Person (Abb. 4)30:Abstammung: „deutsch-arisch“; Ehefrau: „Maria geb. Biederleithner †“31; Kinder: „Arnold geb.am 6.9.1918“32; Mitgliedschaft in nationalen Verbänden: „Vor dem Krieg Alldeutscher Ver-band; nach dem Krieg Großdeutscher Volksbund in Österreich“; Politische Betätigung: „Grün-dungsmitglied der Großdeutschen Volkspartei Österreichs. Mitglied des NSLB seit dessenillegaler Wiederaufrichtung im Herbst 1937 in Graz. Seit 1.5.1938 PG noch ohne Mitgliedsnr.“

Schober war also Mitglied der NSDAP seit 1. Mai 1938 (Aufnahmedatum): Nach dem Ein-trag in der NSDAP-Mitgliederkartei hatte Schober die Aufnahme am 18. Mai 1938 beantragt33,er erhielt die Mitgliedsnummer 6,288.96234, die Mitgliedskarte wurde am 30. Juni 1939 ausge-stellt35.

Am 5. November 1940 wurde Schober mit Wirkung 1. September zum Ordinarius er-nannt36. Er stieg auch im Ansehen wissenschaftlicher Institutionen auf, wurde zum ordentlichenMitglied des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches37 und zum korrespondierendenMitglied der Wiener Akademie der Wissenschaften38 ernannt.

In der Universitätspolitik war Schober als Funktionär des Nationalsozialistischen Deut-schen Dozentenbundes (NSDDB) aktiv: Ab dem Sommersemester 1939 wird er in den Vorle-sungsverzeichnissen der Universität Graz unter den Vertretern des NSDDB als für die

28 ÖStA, AVA, BMfU, 5 Graz Phil. 907: Umschlag„Archäologie“ Zl. 18.466/1935 (fol. 2–16): Wiederbeset-zung der Lehrkanzel für Archäologie durch Schober. Aufdem Mantelbogen dieses Aktes ist innen handschriftlichauch die Mitgliedschaft Schobers bei der VaterländischenFront seit 1.4.1934 vermerkt.

29 UA Graz, PA Schober: Dek.Zl. 348 ex 1935/36:Mit Entschließung des Bundespräsidenten vom 5.11.1935 mit Rechtswirksamkeit 1.2.1936 zum außerordent-lichen Professor der Klassischen Archäologie an der Univer-sität Graz ernannt.

30 UA Graz, PA Schober: Personalblatt Schober 1938.Keine genaue Datierung.

3 1 Maria Biederleithner, geb. am 6.3.1888; Trauungam 6.7.1916. Am 16.8.1938 heiratete Schober zum zwei-ten Mal: Elisabeth Walenta, geb. 16.5.1888 (UA Graz, PASchober: Eintrag im Formular „Überleitung der ordentli-chen und außerordentlichen Hochschulprofessoren in dasReichsbesoldungsgesetz“). Ein drittes Mal heiratete Scho-ber nach dem Krieg, auch seine dritte Frau hieß Elisabeth,sie war Akademische Malerin und Restauratorin (s. Eichler1960, 376; Archiv ÖAW, PA Schober).

32 Schobers Sohn Arnold Maria fiel in Stalingrad; s.

Diez 1959–1961, 8.33 BArch, ehemaliges BDC, NSDAP Gaukartei.34 Das (fiktive, rückwirkend zugeteilte) Aufnahmeda-

tum 1.5.1938 ist ein Hinweis auf illegale Betätigung alsNationalsozialist, d. h. in Österreich in der Zeit zwischen19.6.1933 und 11.3.1938. Diese Personen wurden als‘Altparteigenossen’ eingestuft und erhielten eine Mitglieds-nummer in dem Nummernblock zwischen 6,100.001 und6,600.000. s. Website des BArch: <http://www.bundesar-chiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00757/in-dex-17.html.de> (2.12.2013).

35 BArch, ehemaliges BDC, NSDAP Zentralkartei.36 UA Graz, PA Schober: Abschrift, Dek.Zl. 886 aus

1940/41, 17.12.1940. Der Dekan: [Franz] Angel.37 Archiv DAI Berlin, Biographika-Mappe Arnold

Schober: korrespondierendes Mitglied 9.12.1924; ordentli-ches Mitglied 21.4.1940. Korrespondierendes Mitglied desÖAI, das auch viele von Schobers Publikationen herausgab,war er bereits 1913 geworden.

38 Archiv ÖAW, PA Schober, Wahlvorschlag 30.4.1940; Praschniker teilte Schober die Wahl zum Mitgliedder Akademie am 30.5.1950 mit (UB Graz, Sondersamm-lungen, Nachlass Schober).

460

Arnold Schober – Leben und Werk

geisteswissenschaftliche Fakultät zuständig genannt39; im Sommersemester 1944 und im Winter-semester 1944/45 scheint er als „Fakultätsvertrauensmann“ und unter „Ehrengericht“ auf 40. Inspäteren Dokumenten wird er als „Ehrengerichtsvorsitzender“ ab 1943 bezeichnet41.

Der NSDDB42 war eine Gliederung der NSDAP zum Zweck der ideologischen Beein-flussung und politischen Kontrolle der Hochschullehrer; er war im Universitätsleben für alleEntscheidungen maßgeblich. Aufgabe war, die wissenschaftliche Arbeit nach der NS-Idee auszu-richten.

Schober nahm im Jänner 1941 am Würzburger Lager des Dozentenbundes teil, einer Zu-sammenkunft des Fachkreises Altertumswissenschaft43. Unter den Teilnehmern waren auch dieAlthistoriker Franz Miltner44 und Fritz Schachermeyr45 vertreten. Schober hielt ein Referat überFragen der rassenkundlichen Auswertbarkeit des archäologischen Materials46. Im Protokoll überdas Würzburger Lager finden sich Zusammenfassungen der Referate und der anschließenden Dis-kussionen47. Schobers Grundthese in diesem Referat besagte, dass Änderungen in der Kultur, vorallem in der bildenden Kunst, auf rassische Veränderungen zurückzuführen seien. Er verwies dies-bezüglich auf seinen 1930 veröffentlichten Aufsatz über die provinzialrömische Kunst48.

Haupttätigkeit des NSDDB war Beobachtung und Förderung des wissenschaftlichen Nach-wuchses und Beeinflussung der Berufungen. Als Funktionär des Dozentenbundes in Graz49 warSchober daher wohl maßgeblich an der Berufung Fritz Schachermeyrs als Ordinarius für Alte Ge-schichte im Jahr 1941 beteiligt. Schachermeyr wurde Nachfolger von Franz Schehl50, der 1938 –

nach NS-Diktion – als „Mischling ersten Grades“ entlassen worden war.Von seinen Schülern förderte Schober besonders August Schörgendorfer51. Im Oktober

1938 beantragte er für ihn beim zuständigen Ministerium für innere und kulturelle Angelegenhei-ten eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft52. Schörgendorfer promovierte 1939 in Graz mit ei-ner Dissertation über „Die römerzeitliche Keramik der Ostalpenländer“, die 1943 gedrucktwurde53 und wie Schobers Arbeit über die Grabsteine von Noricum und Pannonien lange Zeitein Standardwerk blieb.

Ein größeres wissenschaftliches Vorhaben während der Kriegsjahre war das gemeinsam mitder Wiener Zweigstelle des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches (dem vormaligenÖAI) 1943 begonnene Projekt der Sammlung römischer Steindenkmäler. Eine Basis war durchSchobers Materialsammlung für die Grabsteine von Noricum und Pannonien gegeben. In Wienwaren Rudolf Egger54 und Camillo Praschniker, in Graz Arnold Schober und Balduin Saria55,Ordinarius für Römische Geschichte und Altertumskunde von 1942 bis 1945, daran beteiligt.

39 s. auch Mindler 2011, 203 Anm. 35.40 Karl-Franzens-Reichsuniversität Graz, Vorlesungs-

verzeichnis und Universitätsführer für das Sommer-Semes-ter 1944, 46; Karl-Franzens-Reichsuniversität Graz, Vorle-sungsverzeichnis und Universitätsführer für das Winter-Semester 1944/45, 51.

4 1 UA Graz, PA Schober: Laut Erkenntnis der Sonder-kommission I. Instanz beim BMfU (28.11.1946) übte erdiese Funktion seit 1943 aus. s. auch Anm. 62.

42 Chroust 1997; Nagel 2008.43 Losemann 1977, 95–102; Losemann 1980.44 Zu Franz Miltner (1901–1959): Krierer 2001; Pes-

ditschek 2012.45 Zu Fritz Schachermeyr (1895–1987): Pesditschek

2007; Pesditschek 2009.46 Losemann 1977, 101.47 Eine Kopie der „Niederschrift über das Lager des

Fachkreises Altertumswissenschaft in Würzburg von 8.–12.Jänner 1941“ befindet sich im Althistorischen Seminar derUniversität Marburg/Lahn. Ich danke Volker Losemann

für die Zusendung einer Kopie des Beitrags Schober.48 Schober 1930.49 Zum Dozentenbund an der Universität Graz: Fleck

1985; Lichtenegger 1985, bes. 69–71: Anhang 1: Darstel-lung der Verbindung von Lehrenden der Universität mitdem Nationalsozialismus: „SCHOBER, Arnold (o. P. f.Archäologie): Funktionär des NSD-Dozentenbundes“.

50 Zu Franz Schehl (1898–1970 ?): Fellner – Corradini2006, 361.

5 1 Zu August Schörgendorfer (1914–1976): Floudau. a. in Druckvorbereitung. – Ich danke Eleni SchindlerKaudelka, die mir ein Manuskript dieses Aufsatzes zur Ver-fügung gestellt hat.

52 UA Graz, PA August Schörgendorfer (27.1.1914),Dek.Zl. 1213/38.

53 Schörgendorfer 1942.54 Zu Rudolf Egger (1882–1969): Pesditschek 2010,

bes. 290–307.55 Zu Balduin Saria (1893–1974): Wlach in Druckvor-

bereitung.

461

Gudrun Wlach

Schober und Saria erarbeiteten einen Vorschlag für die Richtlinien56. Der erste von vier geplan-ten Bänden sollte die Steindenkmäler des Gaues Steiermark mit den nach dem deutschen Über-fall auf Jugoslawien 1941 neu angegliederten Gebieten enthalten. Durchgeführt wurde die Arbeitbis in den Winter 1944/45 von Erna Luz-Diez57, die 1943 als Schörgendorfers „Kriegsvertrete-rin“ an das archäologische Institut kam. Das Projekt wurde später im Rahmen des Corpus Signo-rum Imperii Romani (CSIR) weitergeführt58.

Entnazifizierung und Ruhestand (1945–1959)

1945 gehörte Schober ebenso wie Schachermeyr und Saria zu den an der Universität Graz entho-benen Lehrkräften59. Er wurde im Oktober 1945 mit Wirksamkeit 30. November im Alter von59 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Der Bescheid der LandeshauptmannschaftSteiermark lautete60:

„Nach den gepflogenen Erhebungen bieten Sie keine Gewähr dafür, dass Sie jederzeit rück-haltlos für ein unabhängiges Österreich eintreten werden. Sie werden daher mit Bestimmung derMilitärregierung für das Land Steiermark in den Ruhestand versetzt. Die Einstellung der Defini-tivbezüge wurde veranlasst.“

In einer politischen Beurteilung der Lehrpersonen der Universität Graz vom 23. März1946 ist unter anderem Schober angeführt, mit einem Eintrag, der seinen Angaben im Personal-blatt 1938 entspricht61: „Dr. Prof. Schober Arnold, Unterl. Nr. 13.155: Lt. Meldung der Univ.Graz, a.d. Liste d. illegalen Lehrer, Vertrauensmann des NSDDB, NSLB seit Herbst 1937.“

Im November 1946 wurde der Bescheid der Landeshauptmannschaft von Oktober 1945durch die „Sonderkommission I“ bestätigt62. Die unter „Entscheidungsgründe“ angeführten Pas-sagen lassen allerdings einige Fragen offen. Es werden für Schober belastende, aber auch entlas-tende Gründe angeführt, die aus einer nicht überlieferten Rechtfertigung stammen könnten.Auch die offenen Fragen im Zusammenhang mit Internierung und Tod seiner zweiten Frau (wel-che Widerstandsbewegung? welches Internierungslager ?) können aufgrund lückenhafter Quellennoch nicht geklärt werden63.

„Prof. Dr. Arnold Schober war Mitglied der NSDAP seit 1.5.1938 und des NS-Lehrer-und Dozentenbundes. Seit 1943 war er Vorsitzender des Ehrengerichtes des Dozentenbundes. Essteht außer Zweifel, dass der Genannte Nationalsozialist war und dieser Bewegung mit Rücksichtauf seine gesamtdeutsche Einstellung, die er schon durch seine Zugehörigkeit zur GroßdeutschenPartei bekundete, in jeder Weise nahestand. Die Methoden, die seitens des steirischen Gauleitersin seiner engeren Heimat Untersteiermark angewendet wurden, haben ihn jedoch von der Parteiimmer mehr abrücken lassen, was dazu führte, daß er in den letzten Jahren des Krieges erwiese-nermaßen trotz wiederholter Weisungen kein Parteiabzeichen mehr trug und auch den deutschen

56 Archiv ÖAI Wien, Akten 1942/43, Tgb. 646/42_30–01, Graz, 17.3.1943.

57 Diez 1963/64. Zu Erna Diez (1913–2001): Kern-bauer 2002; Schwarz 2002.

58 Rindler 2004. – Die Anlage eines CSIR, in dem dasprovinzialrömische Denkmalmaterial geordnet zusammen-gestellt und publiziert werden sollte, wurde am 8. Inter-nationalen Kongress für Klassische Archäologie in Paris1963 beschlossen. s. Diez 2006, bes. 29.

59 ÖStA, AdR, BMfU, K 573, GZ 1.326/45: „Philoso-phische Fakultät der Universität. Namensliste der entlasse-nen und enthobenen Professoren, Dozenten und Assisten-ten seit Mai 1945“ (undatiert). Schober ist auch in dem„Verzeichnis der anlässlich der Anwesenheit des HerrnStaatssekretärs Fischer in Graz enthobenen Professoren,

Privatdozenten etc. (Juni 1945)“ angeführt.60 UA Graz, PA Schober, Landeshauptmannschaft

Steiermark (LAD 366 P 6/15–1945; Dek.Zl. 560 aus1945/46) an Schober, 10.10.1945: Versetzung in den Ru-hestand; Empfangsbestätigung Schober 22.11.1945.

61 ÖStA, AdR, BMfU, K 573, GZ 1.326/45: Kriminal-polizei Graz, Polit. Abt. Kartei, 23.3.1946: „PolitischeBeurteilung der Lehrpersonen von der Universität inGraz“, bes. fol. 3.

62 ÖStA, AdR, BMfU, K 2389, GZ 47.969/46: Son-derkommission I. Instanz beim BMfU, Senat Nr. 2 (590/SK/46), Erkenntnis betr. Schober, Beurteilung nach § 21des Verbotsgesetzes, Graz, 28.11.1946. Abschrift in: UAGraz, PA Schober: Dek.Zl. 421 aus 1946/47.

63 s. dazu auch Mindler 2011, 207–208.

462

Arnold Schober – Leben und Werk

Gruß vermied. Die brutalen Methoden der Nationalsozialisten in der Untersteiermark haben letz-ten Endes dazu geführt, daß acht Mitglieder seiner Familie hingemordet wurden und seine Frau,die trotz Zugehörigkeit zu einer Widerstandsbewegung in ein Internierungslager gebracht war, anden Folgen der dortigen Behandlung gestorben ist. Es steht weiters fest, daß Prof. Schober sichmit Mut und Erfolg dem im Herbst 1944 eingebrachten Antrag im Senate auf Einberufung allerirgendwie wehrfähiger Männer der Universität entgegengestellt und dadurch sinnlose Opfer ausden Reihen der Hochschulprofessoren verhindert hat.“

Nach dem Nationalsozialistengesetz 194764, welches unter den registrierungspflichtigen Per-sonen zwischen Belasteten (Aktivisten) und Minderbelasteten (Mitläufer) unterschied, wurdeSchober als minderbelastet eingestuft65. Er kehrte dennoch nicht auf seinen Lehrstuhl an der Uni-versität zurück, wurde aber z. B. 1948 gemeinsam mit Praschniker von der Kommission für dieHabilitation von Erna Diez an der Universität Graz als Gutachter der Habilitationsschrift „DieBildhauerwerkstätten von Flavia Solva“ herangezogen66. Welche Gründe ausschlaggebend dafürwaren, ob ehemalige Nationalsozialisten, die 1945 an den österreichischen Universitäten entlas-sen worden waren, nach einigen Jahren wieder zurückkehrten oder ob sie „nicht mehr Fuß fassenkonnten“ – wie es in Lebensbeschreibungen oft formuliert wurde – geht aus den Quellen meis-tens nicht hervor.

1951 erschien Schobers ebenfalls oft zitiertes, vom ÖAI herausgegebenes Werk „Die Kunstvon Pergamon“, für das er viele Vorarbeiten in Form von Aufsätzen geleistet hatte. Seine Vorlie-be für die Kunst des Hellenismus und besonders die Kunst von Pergamon reichte in die frühesteStudienzeit zurück. Das Manuskript entstand während des Zweiten Weltkrieges, ein erstesExemplar des für den Druck vorgesehenen Buches ging offenbar durch Bombardierung der Dru-ckerei in Brünn verloren. Der Text des Einleitungskapitels „Allgemeine Voraussetzungen“, darun-ter auch „Die volksbiologischen Grundlagen“, erweckt den Eindruck, dass das ursprünglicheManuskript nach 1945 nicht überarbeitet wurde. Die Terminologie und das dahinterstehende völ-kische Gedankengut zeigen stark die Nähe zu den Rassentheorien des Nationalsozialismus67.

Mitte der Fünfzigerjahre sandte Schober einen kurzen Lebenslauf, ein Schriftenverzeichnisund eine eigene Bewertung seines – insgesamt nicht sehr umfangreichen – Werkes an die Öster-reichische Akademie der Wissenschaften68. Er teilte sein Werk in drei Gruppen ein: 1. Studienzur Kunst der römischen Provinzen; 2. Arbeiten zur formgeschichtlichen Entwicklung des grie-chischen und römischen Reliefs; 3. Arbeiten über Pergamon. – Über die Studien zur Kunst derrömischen Provinzen schrieb er:

„Diese gruppieren sich um mein Buch ‚Die römischen Grabsteine von Noricum und Pan-nonien‘ […]. Diese Arbeit gibt eine Sammlung und Ordnung des ausserordentlich reichen Mate-rials nach Typen und gipfelt in dem Versuch neue Grundlagen zur Datierung zu gewinnen. Dieeigentliche kunstgeschichtliche Behandlung der provinzialrömischen Kunst erfolgte aber in demAufsatz ‚Zur Entstehung und Bedeutung der provinzialrömischen Kunst‘ […] und damit der erst-

64 Bundesverfassungsgesetz vom 6. Februar 1947 überdie Behandlung der Nationalsozialisten; BGBl. 25/1947. –Zur Entnazifizierung in Österreich (dem Verbotsgesetz1945 und dem Nationalsozialistengesetz 1947) s. z. B.: Gar-scha 2000; Polaschek 2012.

65 Archiv ÖAW, PA Schober: Magistrat Graz, Abt. 2 –

Registrierungsbehörde, 26.11.1947.66 ÖStA, AdR, BMfU, PA Erna Diez (8.4.1913), GZ

44181/III- 8/48: Diez Lehrbefugnis.67 Schober 1951, 18: „[…] in der völkischen Wesen-

heit der Phryger […]“; 21: „[…] der blutmäßige Anteil dervorgriechischen Schicht […]“; 25: „[…] der drohendenÜberfremdung […]“; 26: „Mit dem Verschwinden derschöpferischen Kräfte wird die Unterwanderung durch

die Ostvölker immer stärker. Von unten herauf erfolgteeine allmähliche Zersetzung des griechischen Wesensdurch fremde Lebens- und Weltanschauungen, bis […]das Hellenentum dem orientalischen Gegenstoß erliegt.“ –Völkisch-nationale Konzepte haben eine lange Traditionund gehörten zum wissenschaftlichen Allgemeingut derZwischenkriegszeit. Reinhold Bichler hat Standardliteraturder NS-Zeit zur Kunstgeschichte des Hellenismus unter-sucht und festgestellt, dass diese Schriften die geistigeWelt bis tief in die Fünfziger- und Sechzigerjahre des 20.Jahrhunderts geprägt haben: Bichler 2001.

68 Archiv ÖAW, PA Schober. Die Dokumente sindnicht genau datiert; jedenfalls nach 1954.

69 Raeck 2010, bes. 76.

463

Gudrun Wlach

malige Versuch, für die Ausbildung provinzialrömischer Kunstformen auch bodenständig-einhei-mische, im konkreten Falle vorrömisch-keltische Faktoren verantwortlich zu machen. Ein weite-rer neuer Gedanke war, für das Verständnis der Veränderungen innerhalb der stadtrömischenKunst der Spätzeit auch die Entwicklung in den Provinzen […] heranzuziehen. Denn diesescheint in den wichtigsten Ausdrucksformen den […] abstrakten Stil der Spätantike vorwegzu-nehmen. Und die Erklärung dieser Erscheinung wird gegeben durch die These, dass auffälligeStilwandlungen durch die Veränderung des volklichen Trägers mit-bedingt erscheinen. Die all-mählichen Veränderungen der römischen Kunstformen […] sind durch den großen rassischenVerschmelzungsprozess zu erklären, dem das Römertum in den letzten Jahrhunderten seinerWeltherrschaft ausgesetzt gewesen war.“

Schobers Hauptthese besagt, dass die Ursache für die Entwicklung von Kunst, für dieVeränderung von Stilen die „Veränderung des volklichen Trägers“ ist. Er liegt damit in einer Tra-dition mit kulturwissenschaftlichen Konzepten der Zwischenkriegszeit, die generell Anknüpfungs-punkte für rassentheoretische Überlegungen boten69. Schober vertrat aber noch in denFünfzigerjahren die Ansicht, dass für Stilwandlungen rassische Veränderungen verantwortlichseien und er nahm auch keine Veränderung der Terminologie vor.

Im Ruhestand widmete sich Schober, wie Fritz Eichler und Erna Diez in Nachrufen beton-ten70, seinen Neigungen als Hundekenner und Jagdliebhaber, was auch in der Publikation zweierJagdreliefs 1948, in denen er sich mit den dargestellten Hunderassen beschäftigte, zum Ausdruckkommt71. 1959 erschien das Buch „Der Jagdspaniel“, für das Schober einige Kapitel verfasst hat-te72. Er arbeitete in seinen letzten Lebensjahren auch an einer Festschrift zum 100-jährigen Be-stehen der Burschenschaft Joannea73.

Zusammenfassung – Persönlichkeit und Werk

Schober starb am 15. August 1959 in Graz im Alter von 73 Jahren. Als Wissenschaftler vertrater sowohl die Klassische als auch die Provinzialrömische Archäologie aus kunsthistorischer Sicht.Er war kein Ausgräber, in seinen Arbeiten standen Kunst und Kunstentwicklung im Vorder-grund. Er war deutschnational gesinnt, im NSDDB aktiv und stand dem Nationalsozialismus of-fensichtlich auch persönlich ideologisch nahe.

Schobers Habilitationsschrift über „Die römischen Grabsteine von Noricum und Panno-nien“, in der er bestrebt war, für die Datierung nicht nur historische und epigrafische, sondernauch stilistische Kriterien heranzuziehen, hat als sorgfältige Materialsammlung immer noch Be-stand. Seine Theorien zur Entwicklung der Kunst dagegen waren sicher dem Zeitgeist verpflich-tet – waren rassenkundlich orientiert – und wurden später kaum rezipiert. Materialarbeiten undEinzelstudien sind also von bleibendem Wert, wo größere Zusammenhänge hergestellt und Ent-wicklungen erklärt werden, sind der Zeitgeist und möglicherweise auch Schobers eigene ideologi-sche Einstellung zu erkennen.

Schobers Arbeiten zur provinzialrömischen Kunst wurden in Österreich vor allem von ErnaDiez und Hedwig Kenner weitergeführt, beide gingen aber nicht näher ein auf Schobers Thesenzur Entwicklung von Kunst, und die Veränderung von Stilen, die er mit einer „Änderung der ras-sischen Zusammensetzung der Bevölkerung“ begründete74. Schobers Bedeutung für die Provin-zialrömische Archäologie liegt unter anderem darin, dass er einen Beitrag zur wissenschaftlichenAnerkennung des ‘provinzialrömischen Kunstschaffens‘ leistete.

70 Eichler 1959, 3; Diez 1959–1961, 8.7 1 Schober 1948.72 Schober – Weiss 1959.73 Schober – Linhart 1961, von Linhart zu Ende ge-

führt. Das Buch ist angeführt bei Diez 1959–1961, warmir aber nicht zugänglich.

74 Kenner 1988, bes. 74: Kenner bezeichnete Scho-bers Aufsatz über Entstehung und Bedeutung derprovinzialrömischen Kunst als Vorgänger ihrer Arbeit,nach ihrer Ansicht betonte Schober aber zu stark den Ein-fluss der vorrömisch-keltischen Latène-Kunst.

464

Arnold Schober – Leben und Werk

AbbildungsnachweisAbb. 1: © Archiv ÖAW, Foto F. Pitner, GrazAbb. 2: © Archiv ÖAI Wien, Foto Reiffenstein,WienAbb. 3: © Burgenländisches Landesmuseum, Archäologische Sammlung Inv.Nr. 25341, KG Leithapro-

dersdorf, Foto O. HarlAbb. 4 a. 4b: © Archiv der Universität Graz

AbkürzungenBArch Bundesarchiv BerlinBDC Berlin Document CenterBGBl. BundesgesetzblattBMfU Bundesministerium für UnterrichtDek.Zl. Dekanatszahlfol. Folio (Blatt)GZ GeschäftszahlK KartonLAD LandesamtsdirektionNS Nationalsozialismus, nationalsozialistischNSDAP Nationalsozialistische Deutsche ArbeiterparteiNSDDB Nationalsozialistischer Deutscher DozentenbundNSLB Nationalsozialistischer LehrerbundÖStA, AdR Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der RepublikÖStA, AVA Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines VerwaltungsarchivÖStA, HHStA Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und StaatsarchivPA PersonalaktPA Schober Personalakt Arnold Schober (16.4.1886)PG ParteigenosseUA UniversitätsarchivUB UniversitätsbibliothekZl. Zahl

BibliographieBaumeister 2007 P. Baumeister, Der Fries des Hekateions von Lagina. Neue Untersuchungen zu

Monument und Kontext, Byzas 6 (Istanbul 2007)Bichler 2001 R. Bichler, Nachklassik und Hellenismus im Geschichtsbild der NS-Zeit. Ein

Essay zur Methoden-Geschichte der Kunstarchäologie, in: St. Altekamp – M. R.Hofter – M. Krumme (Hrsg.), Posthumanistische Klassische Archäologie: Histo-rizität und Wissenschaftlichkeit von Interessen und Methoden. Kolloquium Ber-lin 1999 (München 2001) 231–253

Chroust 1997 P. Chroust, Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund (NSDDB), in: W.Benz – H. Graml – H. Weiß (Hrsg.), Enzyklopädie des Nationalsozialismus(Stuttgart 1997) 666

Diez 1959–1961 E. Diez, Univ. Prof. Dr. Arnold Schober (1886–1959), SchSt 9, 1959–1961,5–12 (mit Bibliografie)

Diez 1963/64 E. Diez, Ein bemerkenswertes mithrisches Denkmal aus Poetovio, Südost-For-schungen 22, 1963, 3–8; wiederabgedruckt in: Festschrift Balduin Saria (Mün-chen 1964) 8–13

Diez 1988a E. Diez, Arnold Schober (1886–1959), in: R. Lullies – W. Schiering (Hrsg.),Archäologenbildnisse. Porträts und Kurzbiographien von Klassischen Archäolo-gen deutscher Sprache (Mainz 1988) 232–233

Diez 1988b E. Diez, Rudolf Heberdey, in: R. Lullies – W. Schiering (Hrsg.), Archäologen-bildnisse. Porträts und Kurzbiographien von Klassischen Archäologen deutscherSprache (Mainz 1988) 152–153

Diez 2006 E. Diez, Studien zum provinzialrömischen Kunstschaffen, in: G. Koiner – M.Lehner – Th. Lorenz – G. Schwarz (Hrsg.), Kunstprovinzen im Römischen Im-perium. Ausgewählte Schriften Erna Diez (Wien 2006) 29–52

Eichler 1959 F. Eichler, Arnold Schober, ÖJh 44, 1959, Beibl. 3–4

465

Gudrun Wlach

Eichler 1960 F. Eichler, Arnold Schober, AlmanachWien 110, 1960, 372–377Fellner – Corradini 2006 F. Fellner – D. A. Corradini, Österreichische Geschichtswissenschaft im 20.

Jahrhundert. Ein biographisches Lexikon (Wien 2006)Fleck 1985 Ch. Fleck, „In seinem Felde alles Erreichbare zu leisten ...“. Zusammensetzung

und Karrieren der Dozentenschaft der Karl-Franzens Reichsuniversität Graz, in:Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik (Hrsg.), Grenzfeste deutscher Wissen-schaft. Über Faschismus und Vergangenheitsbewältigung an der UniversitätGraz (Graz 1985) 20–47

Flouda u. a. in Druckvorbereitung G. Flouda – E. Pochmarski – E. Schindler Kaudelka, August Schörgen-dorfer, ein exemplarisches Schicksal im 20. Jahrhundert, in: P. Casari – St. Mag-nani (Hrsg.), Convegno internationale „Storie di archeologia e archeologi nelleregioni dell’Alpe Adria tra la metà dell’Ottocento e quella del Novecento“, Abba-zia di Rosazzo 2010 (in Druckvorbereitung)

Garscha 2000 W. R. Garscha, Entnazifizierung und gerichtliche Ahndung von NS-Verbrechen,in: E. Tálos – E. Hanisch – W. Neugebauer – R. Sieder (Hrsg.), NS-Herrschaftin Österreich. Ein Handbuch (Wien 2000) 852–883

Gostentschnigg 1999 K. Gostentschnigg, Die Verflechtung von Wissenschaft und Politik am Beispielder österreichisch-ungarischen Albanologie, in: Südost-Forschungen 58, 1999,221–245

Höflechner 1991 W. Höflechner, Vom Historischen Seminar der Karl-Franzens-Universität Graz.Eine Dokumentation im Rückblick auf 125 Jahre (ungedr. provisorische Fas-sung 1991)

Hoßfeld u. a. 2003 U. Hoßfeld – J. John – O. Lemuth – R. Stutz (Hrsg.), „Kämpferische Wissen-schaft“. Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus (Köln 2003)

Kandler 2003 M. Kandler, Emil Reisch, in: Neue Deutsche Biographie 21 (Berlin 2003) 383–384

Kenner 1988 H. Kenner, Stilrichtungen in der Plastik der Austria Romana, ÖJh 58, 1988,73–113

Kernbauer 2002 A. Kernbauer, Diez, Erna, in: B. Keintzel – I. Korotin (Hrsg.),Wissenschafterin-nen in und aus Österreich (Wien 2002) 139–144

Klee 2005 E. Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach1945 2(Frankfurt 2005)

Krause 2007 P. Krause, Studiosus Austriacus. Handbuch des österreichischen Korporationswe-sens (Wien 2007)

Krierer 2001 Karl R. Krierer, Bilder aus dem deutschen Leben. Germanische Köpfe der Anti-ke. Eine Skizze zu Franz Miltner, in: F. Blakolmer – H. D. Szemethy (Hrsg.),Akten des 8. Österreichischen Archäologentages in Wien 1999 (Wien 2001)217–224

Lichtenegger 1985 G. Lichtenegger, Vorgeschichte, Geschichte und Nachgeschichte des Nationalso-zialismus an der Universität Graz, in: Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik(Hrsg.), Grenzfeste deutscher Wissenschaft. Über Faschismus und Vergangen-heitsbewältigung an der Universität Graz (Graz 1985) 48–71

Losemann 1977 V. Losemann, Nationalsozialismus und Antike. Studien zur Entwicklung des Fa-ches Alte Geschichte 1933–1945, Historische Perspektiven 7 (Hamburg 1977)

Losemann 1980 V. Losemann, Zur Konzeption der NS-Dozentenlager, in: M. Heinemann, Er-ziehung und Schulung im Dritten Reich. Teil 2: Hochschule, Erwachsenenbil-dung (Stuttgart 1980) 87–109

Marchetti 2009 Ch. Marchetti, Von hybriden Pflügen und kultureller Neugestaltung: Volkskun-de und Kolonialismus im Habsburgerreich, in: Wissenschaft und Kolonialismus,Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit 9/2, 2009, 98–118

Mindler 2011 U. Mindler, Arnold Schober und die Archäologie an der Universität Graz in derNS-Zeit, in: E. Schübl – H. Heppner, Universitäten in Zeiten des Umbruchs(Wien 2011) 197–210

Nagel 2008 A. Ch. Nagel, „Er ist der Schrecken überhaupt der Hochschule“ – Der National-sozialistische Deutsche Dozentenbund in der Wissenschaftspolitik des DrittenReiches, in: J. Scholtyseck – Ch. Stundt (Hrsg.), Universitäten und Studentenim Dritten Reich. Bejahung, Anpassung,Widerstand (Berlin 2008) 115–132

466

Arnold Schober – Leben und Werk

Pesditschek 2007 M. Pesditschek, Die Karriere des Althistorikers Fritz Schachermeyr im DrittenReich und in der Zweiten Republik, in: Mensch, Wissenschaft, Magie. Mitteil-ungen der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte 25, 2007,41–71

Pesditschek 2009 M. Pesditschek, Barbar, Kreter, Arier. Leben und Werk des Althistorikers FritzSchachermeyr, 2 Bde., überarbeitete und ergänzte Diss. Wien 2005 (Saarbrü-cken 2009)

Pesditschek 2010 M. Pesditschek,Wien war anders – Das Fach Alte Geschichte und Altertumskun-de, in: M. G. Ash – W. Nieß – R. Pils (Hrsg.), Geisteswissenschaften im Natio-nalsozialismus. Das Beispiel der Universität Wien (Göttingen 2010) 287–316

Pesditschek 2012 M. Pesditschek, Franz Miltner (1901–1959), in: G. Brands – M. Maischberger(Hrsg.), Lebensbilder. Klassische Archäologen und der Nationalsozialismus 1,Menschen – Kulturen – Traditionen. Studien aus den Forschungsclustern desDeutschen Archäologischen Instituts 2, 1 (Rahden/Westf. 2012) 177–191

Polaschek 2012 M. F. Polaschek, Entnazifizierung und Kriegsverbrecherprozesse in der Steier-mark, in: H. Halbrainer – G. Lamprecht – U. Mindler (Hrsg.), NS-Herrschaftin der Steiermark. Positionen und Diskurse (Wien 2012) 413–428

Praschniker – Schober 1919 C. Praschniker – A. Schober, Archäologische Forschungen in Albanien undMontenegro, Schriften der Balkan-Kommission, Antiquarische Abteilung 8(Wien 1919)

Raeck 2010 W. Raeck, Kunstwollen, Volksbegabung, Kulturkreis. Die römische Kunst in derdeutschsprachigen Klassischen Archäologie der Zwanziger bis Fünfziger Jahredes 20. Jahrhunderts, Hephaistos 27, 2010, 71–81

Rindler 2004 S. Rindler, Zur Aufnahme römischer Steindenkmäler der „Ostalpenländer“1943/44, Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark 45, 2004, 337–349

Schauer 1998 Ch. Schauer, Die ‚Sekretäre‘ des Sekretariats Athen und ihre Tätigkeit, in: V.Mitsopoulos-Leon (Hrsg.), Hundert Jahre Österreichisches Archäologisches In-stitut Athen 1898–1998 (Wien 1998)

Schober 1923a A. Schober, Der landschaftliche Raum im hellenistischen Reliefbild, Jahrbuchfür Kunstgeschichte 2 (16), 1923, 36–51

Schober 1923b A. Schober, Die römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien, So-SchrÖAI 10 (Wien 1923)

Schober 1923c A. Schober, Ein antiker Marmortorso, Belvedere 4, 1923, 65–68Schober 1924 A. Schober, Der Götterpfeiler von Totis, Belvedere 6, 1924, 177–190Schober 1930 A. Schober, Zur Entstehung und Bedeutung der provinzialrömischen Kunst,

ÖJh 26, 1930, 9–52.Schober 1933 A. Schober, Der Fries des Hekateions von Lagina, IstForsch 2 (Wien 1933)Schober 1935 A. Schober, Die Römerzeit in Österreich. Dargestellt an den Bau- und Kunst-

denkmälern (Baden b. Wien 1935)Schober 1948 A. Schober, Norische Jagdreliefs, ÖJh 37, 1948, 121–130Schober 1951 A. Schober, Die Kunst von Pergamon (Wien 1951)Schober 1953 A. Schober, Die Römerzeit in Österreich und in den angrenzenden Gebieten

von Slowenien 2(Wien 1953)Schober – Linhart 1961 A. Schober – W. Linhart, Hundert Jahre Joannea. Aufriß der Geschichte des

Corps Joannea zu Graz 1861–1961 (Graz 1961)Schober – Weiss 1959 A. Schober – E. Weiss, Der Jagdspaniel. Geschichte, Erziehung, Führung, hrsg.

vom Jagdspanielclub 1907 6(München 1959)Schörgendorfer 1942 A. Schörgendorfer, Die römerzeitliche Keramik der Ostalpenländer, SoSchrÖAI

13 (Brünn 1942)Schwarz 2002 G. Schwarz, Mondfahrt der Seele. In memoriam Erna Diez (8.4.1913–

1.12.2001), ÖJh 71, 2002, 7–10Wlach 1998 G. Wlach, Die Akteure. Die Direktoren und wissenschaftlichen Bediensteten

des Österreichischen Archäologischen Instituts, in: 100 Jahre ÖsterreichischesArchäologisches Institut (1898–1998), SoSchrÖAI 31 (Wien 1998) 99–132

Wlach 2012 G. Wlach, Camillo Praschniker (1884–1949), in: G. Brands – M. Maischberger(Hrsg.), Lebensbilder. Klassische Archäologen und der Nationalsozialismus 1,

467

Gudrun Wlach

Menschen – Kulturen – Traditionen. Studien aus den Forschungsclustern desDeutschen Archäologischen Instituts 2, 1 (Rahden/Westf. 2012) 75–89

Wlach in Druckvorbereitung G. Wlach, Balduin Saria – Biografische Skizze eines Archäologen vor demHintergrund der politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts, in: P. Casari – St.Magnani (Hrsg.), Convegno internationale „Storie di archeologia e archeologinelle regioni dell’Alpe Adria tra la metà dell’Ottocento e quella del Novecento“,Abbazia di Rosazzo 2011 (in Druckvorbereitung)

468

Arnold Schober – Leben und Werk

Abb. 1: Arnold Schober (1886–1959)

Abb. 2: Archäologisch-epigrafisches Seminar der Universität Wien „4. Juli 33 für Hofrat Reisch aufgenommen“:Arnold Schober als Lehrer; unter den Studierenden links im Hintergrund (3. v. l.) Hedwig Kenner, rechts AntonRaubitschek und Artur Betz (1. und 3. v. r.)

Abb. 3: Grabstele einer Familie aus Leithaprodersdorf im Bur-genländischen Landesmuseum Eisenstadt

469

Gudrun Wlach

VERÖFFENTLICHUNGEN DES INSTITUTS FÜR ARCHÄOLOGIEDER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ

BAND 11

Phoibos Verlag,Wien 2014

Gedruckt mit Unterstützung durch:Land Steiermark. Abteilung Wissenschaft und Gesundheit

Bibliografische Information Der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Bibliographic information published by Die Deutsche BibliothekDie Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie;detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de.

Einband: Gipsmuseum des Instituts für Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz; © Institutfür Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz. Photo: J. KraschitzerRedaktion: Hanne Maier

Copyright # 2014, Phoibos Verlag,Wien. All rights reservedwww.phoibos.at; [email protected] in the EUISBN 978-3-85161-114- 4

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Cristina-Georgeta Alexandrescu – Gerald Grabherr – Christian Gugl –

Barbara KainrathVom mittelkaiserzeitlichen Legionslager zur byzantinischen Grenzfestung: Die rumänisch-österreichischen Forschungen 2011 in Troesmis (Dobrudscha, RO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

TomÆš Aluš�k – Anežka B. SosnovÆMöglichkeiten einer 3D-Rekonstruktion der Architektur und der Fundorte imminoischen Kreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Martin AuerDas „Atriumhaus“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Maria Aurenhammer – Georg A. PlattnerDer Eroten-/Satyrfries vom Theater in Ephesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Claudia-Maria BehlingDer sog. Rundmühle auf der Spur – Zug um Zug zur Neudeutung römischer Radmuster . . . . 63

Fritz BlakolmerDas orientalische Bildmotiv der Gottheit auf dem Tier in der Ikonographie desminoischen Kreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Andrea CsaplÆros – Tina Neuhauser – Ott� SosztaritsDie Rolle des Isis-Heiligtums in Savaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Nina Dornig

Eine archäologische Landschaft zur Römerzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Josef EitlerEine weitere Kirche des 6. Jahrhunderts am Gipfel des Hemmabergs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Claudia Ertl – Daniel Modl

Die Habsburger zwischen Antikenschwärmerei und Archäologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Nicole Fuchshuber – Franz Humer – Andreas Konecny – Mikulaš FenikEin Nekropolenbefund an der südlichen Peripherie von Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Robert F�rhacker – Anne-Kathrin KlatzDie Anwendung moderner Methoden der Konservierung und Restaurierung am Beispielarchäologischer Funde aus dem Laßnitztal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Monika Hinterhçller-KleinPerspektivische Darstellungsmodi in der Landschaftsmalerei des Vierten Stils und dieRekonstruktion des Freskenprogramms im Isistempel von Pompeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Denise Katzj�gerSpätantikes Wohnen auf Elephantine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Doris KnausederÜberlegungen zu den kräftig profilierten Fibeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Johanna KçckRömische Zwischengoldgläser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Andreas KonecnyDie Wasserversorgung der Zivilstadt Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

5

Julia KopfIm Westen viel Neues … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Gabrielle KremerZur Wiederverwendung von Steindenkmälern in Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Susanne LammZwischenland – Zur Grenze zwischen Noricum und Pannonien abseits des Wienerwaldes . . . 209

Felix Lang – Raimund Kastler – Thomas Wilfing – Wolfgang Wohlmayr

Die römischen Ziegelbrennöfen von Neumarkt-Pfongau I, Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Claudia Lang-AuingerRömische Tempelanlagen in griechischen Städten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Hannes LeharDem Ignis Languidus auf der Spur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Johann LeidenfrostDas Holzfass vom Magdalensberg und seine Rekonstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Stephan LeitnerDie Römer im Oberen Vinschgau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Patrick Marko

Κἀπὶ Κυρβάντεσι χορεύσατε. Ein soziologischer Versuch zu veränderten Bewusstseins-zuständen in der Antike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Daniel Modl

Zum Stand der Experimentellen Archäologie in der Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Tina Neuhauser – Marina UgakovićEpetion (Stobreč, HR) – City wall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Karl Oberhofer – FØlix TeichnerIm Schatten der Colonia Emerita Augusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Toshihiro Osada

Ist der Parthenonfries sinnbildlicher Ausdruck des athenischen Imperialismus ? . . . . . . . . . . . . 307

Lisa PeloschekFunktionell oder rituell ? Technologische Charakterisierung spätklassisch-hellenistischerKeramik aus der Nekropole von Aphendrika (Zypern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

RenØ PloyerUntersuchungen zur Besiedlung des südlichen Hausruckviertels (Oberösterreich) währendder römischen Kaiserzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Sven SchipporeitTriumphal- und Siegesdenkmäler außerhalb von Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

G�nther SchçrnerHäuser und Hauskulte im römischen Nordafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Yvonne SeidelEx oriente ? – Zur Entstehung und Entwicklung von Beleuchtungsgeräteständern . . . . . . . . . . 353

Stephanie SitzFirmalampen des EVCARPVS. Produktion und Verbreitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Eva Steigberger – Barbara ToberDie Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Karl StrobelNoreia – Atlantis der Berge ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

6

Inhaltsverzeichnis

Magdalena St�tzDen Gürtel um die Hüfte geschlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Attila Botond SzilasiWohlsdorf: The Bronze Age Settlement and the Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Ingrid Tamerl„Baccus fecit“ – Überlegungen zum Fassbinderhandwerk in der römischen Antike . . . . . . . . . 413

Susanne TiefengraberSt. Jakob am Mitterberg – Romanische Kirchenruine und frühe mittelalterliche Burgstelle . . 423

Barbara ToberDie Wandmalereien von Immurium-Moosham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Jçrg Weilhartner

Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern derägäischen Bronzezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

Gudrun Wlach

Arnold Schober – Leben und Werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Programm des Archäologentages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

7

Inhaltsverzeichnis