Modelli omerici nell'Alcesti di Euripide: testo e intertesto

Euripide, da Bibliothéke (2011)

Transcript of Euripide, da Bibliothéke (2011)

Euripide

Euri

pide

Lrsquoautore e le opere

La vita

Euripide (Εὐριπίδης) nacque a Salamina secondo alcune fonti nel 480 (in re-lazione a un sincronismo per cui sarebbe nato in quello stesso giorno della

battaglia di Salamina a cui Eschilo prese parte e che Sofocle avrebbe celebrato guidando la danza per la vittoria) ma piugrave probabilmente secondo la cronologia del Marmor Parium (forse perograve anchrsquoessa viziata dal sincronismo con la prima vittoria di Eschilo) nel 485-484 Il padre Mnesarco o Mnesarchide e la ma-dre Clito erano del demo di Phyle e dovevano essere benestanti se il giovane Euripide (che si dedicograve al pancrazio al pugilato e alla pittura) ebbe un ruolo di danzatore e tedoforo nel culto di Apollo Zosterio

La tradizione biografica egrave rappresentata dal peripatetico Satiro di Callatide il cui bios euripideo ci egrave stato in parte conservato da P Oxy 1176 e da alcune Vite anonime presenti in codici del XIV secolo Ed egrave ricca di aneddoti inattendibili spesso risalenti agli scherni e alle malignitagrave dei commediografi che dei suoi genitori fecero un bottegaio e unrsquoerbivendola e raccontarono delle infelici espe-rienze matrimoniali del poeta prima con Melito e poi con Cherine Secondo il clicheacute romanzesco tratteggiato da Satiro (fr 39 col IX rr 4-19) amava ritirarsi spesso a Salamina in una grotta aperta sul mare per meditare e comporre i suoi drammi laquoavendo ripudiato tutto ciograve che non fosse grande ed elevatoraquo (cfr anche la Vita anonima 5 e Aulo Gellio XV 20)

Anche prescindendo dalla dubbia notizia di unrsquoaccusa di empietagrave mossagli da Cle-one il rapporto fra Euripide e il suo pubblico fu caratterizzato da incomprensioni e insuccessi ottenne il suo primo coro nel 455 con la tetralogia di cui facevano parte le Peliadi ma conquistograve il primo premio non prima del 441 a questa vittoria ne sa-rebbero seguite solo altre tre oltre a una postuma con la trilogia che comprendeva Ifigenia in Aulide Alcmeone a Corinto e Baccanti presentata dal figlio o nipote omonimo poche se si pensa alle 23 tetralogie per le quali avrebbe ottenuto il coro

La biografia caricaturale

di ascendenza comica

Il controverso rapporto

con il pubblico

420 EURIPIDE

Euri

pide

420420 EE

1 Del 405 a C2 Invero Dioniso egrave una di quelle figure mitiche e divine che assumono diversi aspetti Arriano avverte che gli Ateniesi venerano un altro Dioniso rispetto a quello tebano figlio di Zeus e Semele Il dio ateniese egrave figlio di Zeus e di Core e il canto Iacco dei misteri viene intonato a questo non a quello tebano (Anabasi di Ales-sandro 2 16 3) Anche Nietzsche riconosce questa duplicitagrave ldquoDal sorriso di questo Dioniso sono nati gli degravei olimpici dalle sue lacrime gli uomini In quellrsquoesistenza in quanto dio smembrato Dioniso ha la doppia natura di un demone crudele e selvagio e di un dominatore mite e dolcerdquo (La nascita della tragedia p 72)Cosigrave forse si spiega la differenza tra il Dioniso feroce delle Baccanti e quello di Omero cui allude Nietzsche un dio impaurito (Iliade 6 135 Diwvnuso~ de fobhqeiv~) e infantile che minacciato da Licurgo si getta in mare dove Tetide lo accolse in seno spaventato e tremante per le grida dellrsquouomo feroce Poi crsquoegrave il Dioniso pauroso e ridicolo delle Rane di Aristofane Questo dio fugge terrorizzato da Empusa tra le braccia del suo sacerdote (v 297) quindi viene apostrofato dal servo Xantia con ldquooh tu davvero il piugrave vigliacco degli degravei e degli uominirdquo(v 486) Il dio se lrsquoera voluta cacandosi addosso dalla paura (v 479) nd r3 F Nietzsche La nascita della tragedia pp 85 e ss

La nascita della tragedia di Nietzsche euripide egrave il poeta del socratismo estetico

Lrsquoautore della Medea sarebbe stato discepolo di Anassagora e amico di Socrate secondo una tradizione critica priva per quanto ne sappiamo di fondamenti sicuri che lo assimila ai filosofi contemporanei e lo considera il portavoce della sofistica Secondo questa ldquovulgatardquo nessuna certezza quasi nessun punto fermo egrave possibile trovare nelle sue tra-gedie animate da eterni cercatori di qualche cosa che non trovano Euripide e alcuni dei suoi personaggi non avrebbero nemmeno la certezza della vita e della morte Nel Frisso (fr 833) e nel Poliido (fr 638) compare una famosa questione laquochi sa se il vivere non sia essere morti ed essere morti invece laggiugrave non venga considerato vivereraquoSotto il segno della sofistica Euripide arebbe dunque imparato a dubitare di tutto Anche la storia del sodalizio con Socrate e addirittura della loro complicitagrave che Nietzsche considera foriera di morte per la tragedia classica parte da Aristofane il quale nelle Rane fa dire al coro soddisfatto per la vittoria di Eschilo su Euripide laquobella cosa egrave dunque non stare seduto a chiacchierare con Socrate disprezzando la musica e trascurando la grandezza dellrsquoarte tragicaraquo (vv 1492-1496)Sentiamo la rielaborazione di Nietzsche laquoSe abbiamo dunque riconosciuto che Euripide non riuscigrave in genere a fondare il dramma soltanto sullrsquoapollineo che anzi la sua tendenza antidionisiaca si sviograve in una tendenza naturalistica e non artistica potremo ormai avvicinarci allrsquoessenza del socratismo estetico la cui legge suprema suona a un dipresso laquoTutto deve essere razionale per essere belloraquo come propo-sizione parallela al socratico laquosolo chi sa egrave virtuosoraquo Con questo canone alla mano Euripide misurograve ogni particolare rettificandolo secondo tale legge la lingua i caratteri la costruzione drammaturgica la musica corale Ciograve che noi sogliamo tanto spesso imputare a Euripide come difetto e regresso poetico in confronto alla tragedia sofoclea egrave per lo piugrave il prodotto di quellrsquoincalzante processo critico di quella temeraria razionalitagravehellip Euripide si accinse a mostrare al mondo come anche fece Platone lrsquoopposto del poeta laquoirragionevoleraquo il suo principio estetico laquotutto deve essere cosciente per essere belloraquo egrave come ho detto la proposizione parallela al precetto socratico laquotutto deve essere cosciente per essere buo-noraquo Per conseguenza Euripide puograve essere da noi considerato come il poeta del socratismo estetico Ma Socrate era quel secondo spettatore che non capiva la tragedia antica e perciograve non lrsquoapprezzava in lega con lui Euripide osograve essere lrsquoaraldo di una nuova creazione artistica Se a causa di essa la tragedia antica perigrave il principio micidiale fu dunque il socratismo estetico in quanto peraltro la lotta era rivolta contro il dionisiaco dellrsquoarte antica riconosciamo in Socrate lrsquoavversario di Dioniso il nuovo Orfeo che si leva contro Dioniso e bencheacute destinato a essere dilaniato dalle Menadi del tribunale ateniese costringe alla fuga lo stesso potentissimo dio Questrsquoultimo come nel tempo in cui era fuggito di fronte al re degli Edoni Licurgo si salva nelle profonditagrave del mare cioegrave nei flutti mistici di un culto segreto che a poco a poco invaderagrave il mondo interoraquo

[da G Ghiselli Euripide Medea Cappelli Bologna 2008]

LA FABBriCA deLLe idee

421

Euri

pide

421421LrsquoAUTORE E LE OPERE

Il dato concorda con i 92 drammi che gli vengono attribuiti da altre fonti tre dei quali perograve considerati spuricirc giagrave nellrsquoantichitagrave mentre anche lrsquoautenticitagrave del Reso egrave stata giustamente messa in dubbio in etagrave modernaEuripide avrebbe anche composto un epinicio per una vittoria olimpica con la quadriga ottenuta da Alcibiade forse nel 416 del quale ci restano alcuni versi (fr 3 Diehl3) e un epigramma per i caduti ateniesi a Siracusa

La frequentazione dei grandi intellettuali del suo tempo ndash Anassagora Prodi-co Protagora ndash che la tradizione indicava come suoi maestri se anche in talu-ni casi poteacute essere intensa non va considerata nella luce di legami di scuola

Come Eschilo morigrave fuori di Atene donde partigrave subito dopo la primavera del 408 (data di rappresentazione dellrsquoOreste) per recarsi dapprima a Magnesia e poi a Pella in Macedonia presso la corte del sovrano Archelao fra i cui ospiti furono anche il tragico Agatone il ditirambografo Timoteo e il pittore Zeuxis Fra gli aneddoti sorti in margine alla sua morte si diceva che fosse stato sbra-nato da cani molossi nati da un cane da caccia che per intervento del poeta Archelao non aveva punito e che la sua tomba o il suo cenotafio ad Atene sulla via del Pireo fosse stato colpito da un fulmineLa notizia della morte del poeta fu conosciuta ad Atene nella primavera del 406 prima delle Grandi Dionisie ed egrave credibile la notizia secondo cui Sofo-cle in occasione del proagone si sarebbe presentato vestito a lutto e avrebbe fatto sfilare coreuti e attori senza corona

Le opere

Di Euripide sopravvive oltre a numerosissimi frammenti anche di notevo-le estensione un corpus di 19 drammi (compresi il Reso probabilmente

spurio e un dramma satiresco il Ciclope) La cronologia egrave nota con sicurezza solo per lrsquoAlcesti rappresentata nel 438 per la Medea (431) lrsquoIppolito inco-ronato (428) le Troiane (415) lrsquoElena (412) lrsquoOreste (408) e con qualche approssimazione per le Fenicie (fra 411 e 409) dellrsquoIfigenia in Aulide e delle Baccanti giagrave si egrave detto che furono rappresentate postume

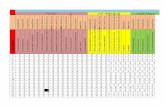

Per la datazione delle altre si fa riferimento ai dati piugrave svariati dalle allusio-ni della commedia contemporanea ai riferimenti agli avvenimenti politici dallrsquoanalisi stilistica a quella metrica alla quale ultima si deve un ausilio abbastanza attendibile da quando Th Zielinski riconobbe la tendenza di Eu-ripide ad aumentare progressivamente nel corso della sua produzione le so-luzioni e le sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico

Le opere attribuite

La conoscenza degli intellettuali

dellrsquoepoca

La morte fra realtagrave e aneddotica

Cronologia sicurahellip

hellipe ricostruita con criteri interni

422 EURIPIDE

Euri

pide

422422 EE

i drammi superstiti

Alcesti

LrsquoAlcesti (Ἄλκηστις) egrave il piugrave antico dramma che di Euripide ci sia pervenuto pur appartenendo giagrave alla maturitagrave del poeta (438 aC) Nella tetralogia di cui

faceva parte ndash insieme con Cretesi Alcmeone a Psofide e Telefo ndash e che ottenne il secondo premio occupava il quarto posto una anomalia quella di porre in luogo del dramma satiresco una tragedia sia pure a lieto fine che non dovette essere isolata nella produzione euripideaViene qui ripresa una leggenda costruita sui due motivi folclorici della sposa che offre la vita per il marito e della lotta di un eroe col demone della morte (giagrave il tragico Frinico aveva portato in scena la figura del demone Thaacutenatos)

Al principio del dramma ambientato a Fere in Tessaglia Apollo che presta servizio presso il re Admeto per espiare lo sterminio dei Ciclopi e dal quale Admeto stesso ha ottenuto di poter prolungare la propria vita purcheacute qualcuno si offra di morire al suo posto racconta che solo la sposa di Admeto Alcesti si egrave dichiarata pronta a morire mentre neppure gli anziani genitori del sovrano hanno voluto dare la propria vita in cambio di quella del figlio Ora che egrave arrivato il momento supremo interviene Thaacutenatos il demone della morte a re-clamare la sua vittima e Apollo si allontana Il coro formato da vecchi cittadini di Fere entra nellrsquoorchestra in preda allrsquoansia per la sorte di Alcesti e viene informato da unrsquoan-cella che allrsquointerno della casa la donna si sta congedando dalla famiglia e dai servi Entrano in scena i due coniugi Alcesti sostenuta dal marito egrave in preda a una visione in cui le sembra che lo stesso Caronte (il traghettatore dei morti) la chiami per lrsquoultimo viaggio (vv 244-279) Adornata come a festa essa prende congedo da tutti soprattutto dai figli e dal letto nuziale rimasta poi sola col marito lo supplica in nome del sacrifi-

tram

a

T1

Loutrophoacuteros apula della cerchia del Pittore di Dario 350-325 aC Provenienza sconosciuta ora a Basilea Antikenmuseum Rappresentazioni del mito di Alcesti sono rare nonostante lrsquointeresse per la storia promosso dallrsquoomonima tragedia di Euripide (andata in scena nel 438 aC) Allrsquointerno del palazzo reale di Fere in Tessaglia suggerito dalle due colon-ne che sorreggono il frontone Alcesti egrave seduta sul letto nuziale Egrave il momento traumatico del commiato A sinistra egrave il marito Admeto stante e drappeggiato nellrsquohimaacutetion che porta una ma-no alla fronte in segno di tristezza La sovrappo-sizione con il dramma euripideo si ferma qui i personaggi vicini non sono i suoceri di Alcesti A destra egrave la vecchia nutrice il suo sguardo egrave ab-bassato mentre con la mano si sorregge il mento in segno di dolore Dietro di lei il pedagogo vec-chio e canuto si appoggia a un bastone Al centro Alcesti ndash lrsquounica figura di cui sia indicato il nome (ordmAlkhstiv) ndash sta salutando per lrsquoultima volta i figli In disparte ad arricchire il quadro sono due serve lrsquouna porta sulla spalla un cesto di vimini lrsquoaltra ha un nastro e un ventaglio

423

Euri

pide

423423I DRAMMI SUPERSTITI

cio che ha fatto per lui di non risposarsi e non dare ai figli una matrigna che potrebbe addirittura odiarli se dalle seconde nozze ne nascessero altri Dopo il commo Admeto promette solennemente alla moglie che non si risposeragrave anzi che si faragrave forgiare da un artista unrsquoimmagine di Alcesti che terragrave sempre con se per avere lrsquoillusione di avere ancora la moglie a fianco poi lo sfinimento assale definitiva-mente Alcesti che viene portata via da Thanatos lasciando la reggia immersa nel luttoIntanto Eracle nel suo peregrinare ha bussato per chiedere ospitalitagrave e Admeto pur immerso nel lutto non puograve venire meno ai doveri di ospite e lo accoglie nella sua casa senza rivelargli la sorte di Alcesti Eracle si rifocilla mangiando e bevendo senza rite-gno mentre giagrave si preparano le esequie Admeto riceve allora la visita del padre Ferete venuto a piangere la nuora il colloquio degenera ben presto in violento alterco nel quale Admeto rimprovera lrsquoegoismo del vecchio che non ha voluto sacrificarsi per il proprio figlio spingendolo ad accettare il sacrificio di Alcesti ma Ferete ribatte a tutte le accuse ritorcendo sul figlio lrsquoaccusa di egoismo Padre e figlio si separano pieni di rancore Quando tutti i personaggi e gli stessi coreuti si sono avviati per accompagnare il fune-rale si presenta in scena Eracle ormai sazio del pranzo che viene a conoscenza della veritagrave dal racconto di un servo Decide allora di ricambiare la generositagrave dellrsquoamico e parte alla volta dellrsquoAde per strappare Alcesti a Thaacutenatos Di ritorno dalle esequie Admeto si abbandona alla piugrave cupa disperazione solo ora ela-bora il significato della sciagura che gli egrave capitata con la perdita della moglie e lamenta la solitudine in cui egrave stato precipitato Solo ora sembra rendersi conto che la vita per lui non ha piugrave scopo Nellrsquoesodo ritorna Eracle con una donna coperta da un velo che egli dice aver conqui-stato come premio in una gara di lotta chiede quindi allrsquoamico di trattenerla con seacute e ospitarla nella reggia fino al suo ritorno Admeto in un primo tempo rifiuta ma si vede costretto a cedere alle insistenze dellrsquoeroe Sollevato il velo la donna si rivela essere Alcesti restituita alla vita dopo essere stata strappata da Eracle alle grinfie di Thana-tos Cosigrave mentre Eracle riparte per le sue avventure i due sposi rientrano a palazzo di nuovo uniti

Tragedia dai contorni quanto mai sfuggenti e passibile di interpretazioni contraddittorie lrsquoAlcesti egrave stata additata da Platone (Simposio 179-180) co-me un fulgido esempio di dedizione e di φιλία da parte della protagonista a dimostrazione di come solo chi ama egrave disposto a sacrificare la vita per la persona amata Complementare alla φιλία egrave la virtugrave dellrsquoospitalitagrave peculiare di Admeto e delle persone a lui piugrave vicine sotto il segno dellrsquoospitalitagrave si apre il dramma nel congedo di Apollo dalla dimora che lo ha accolto per un anno e alla fine della vicenda lrsquoospitalitagrave concessa a Eracle saragrave elemento risolutivo

Indissolubilmente legato a questi vi egrave il tema della gloria che costituisce mo-vente fondamentale dellrsquoazione per i personaggi (ad esclusione di Ferete) nel κλέος rivendicato in primo luogo dalla protagonista si puograve individuare quel prestigio che deriva dal riconoscimento sociale della virtugrave che costituisce un surrogato dellrsquoimmortalitagrave e un compenso postumo dopo la riduzione dellrsquoindi-viduo al nulla

T2

Tragedia della φιλία e dellrsquoospitalitagravehellip

hellipdella gloriahellip

424 EURIPIDE

Euri

pide

424424 EE

In questa ldquostranardquo tragedia ha centralitagrave drammatica soprattutto il problema della morte destino comune degli uomini che viene evidenziato proprio da quellrsquouni-cum ldquomiracolosordquo costituito dalla resurrezione della protagonista Il confronto con la morte ha effetto rivelatore del carattere delle persone consentendo di ve-rificare la consistenza dei legami famigliari e sociali coloro che sembrano φίλοι o che tali si rivelavano a parole di fronte alla morte dimostrano la loro vera natura di esseri tenacemente attaccati alla propria ψυχή a scapito di quella altrui anche a costo di perpetuare unrsquoesistenza ingloriosa (un destino che accomuna Admeto e Ferete nella grettezza del loro scontro verbale) Nel delirio di Alcesti davanti al terribile laquodemone alatoraquo emerge lrsquoaspetto ambi-valente dellrsquoaldilagrave che da una parte sottrae le gioie della vita oscurando la luce del sole ma dallrsquoaltra prospetta una insensibilitagrave liberatoria dal dolore (οὐδέν ἐσθ᾽ ὁ κατθανών laquochi muore non egrave piugrave nullaraquo osserva Alcesti al v 380) che colloca il defunto in una condizione privilegiata rispetto ai suoi cari costretti a perpetuare un πόθος (laquostruggimento di desiderioraquo) destinato a rimanere inap-pagato Per loro rimane lrsquoinsipida consolazione ndash che egrave anche un ldquodovererdquo ndash di perpetuare il ricordo degli estinti o tuttrsquoal piugrave la laquofredda gioiaraquo di abbracciare simulacri che restituiscono vane parvenzelaquoIl motivo centrale della tragedia ndash secondo le parole di C M J Sicking ndash egrave il carattere limitato di ogni potere umano lrsquouomo non vinceragrave mai la morte sacrifi-carsi per un altro non ha dunque sensoraquo Il dono divino offerto a un essere umano di laquosfuggire al κύριον ἧμαρ sostituendo un altro al suo posto si rivela fallimen-tare la vita di chi resta dopo aver accettato il sacrificio dei propri φίλοι egrave pura esistenza biologica ἀβίωτον χρόνον (vv 242-3)raquo (S Barbantani)

Medea

Egrave singolare come una tragedia dellrsquoaltezza della Medea (Μήδεια) rappresentata nel 431 insieme con Filottete Dictys e Mietitori ottenesse solo il terzo premio

Euripide ha rielaborato una vecchia tradizione cultuale secondo la quale Medea nel tentativo di rendere immortali i propri figli li avrebbe involontariamente uccisi nel tempio di Era Akraia a Corinto Probabilmente egli egrave stato il primo a introdurre lrsquoinfanticidio perpetrato dalla maga della Colchide contro il marito Giasone anche se non si puograve dire definitivamente risolta la questione del rap-porto cronologico fra la sua Medea e la Medea di Neofrone al quale ndash secondo lrsquoopinione del peripatetico Dicearco riportata dallrsquoargumentum ndash spetterebbe la prioritagrave ma i resti del dramma di Neofrone sembrano indicarne un imitatore di Euripide

Lrsquoazione si svolge a Corinto dove reduci dalla Colchide vivono Medea e Giaso-ne Allrsquoinizio del dramma dopo il prologo espositivo recitato dalla nutrice si odono dallrsquointerno della casa le grida di Medea per il tradimento di Giasone che ora intende sposare Glauce la giovane principessa figlia di Creonte sovrano di Corinto Ma poi dopo i lamenti e le invettive Medea compare in scena con mutato atteggiamento e

hellip e del comportamento umano davanti

alla morte

tram

a

425

Euri

pide

425425I DRAMMI SUPERSTITI

parla con grande luciditagrave alle donne corinzie che compongono il coro dellrsquouniversale condizione della donna e della propria personale vicenda Ella egrave giagrave decisa a vendicarsi del marito ma ancora ignora la via per tradurre in azione il suo impulso Innanzi tutto si assicura il silenzio del coro poi in un dialogo con Creonte riesce a ottenere che il bando di espulsione da Corinto da cui egrave stata colpita sia differito di un giorno Segue un tumultuoso dialogo con Giasone dopo il quale insperatamente Medea trova un decisivo alleato nel sovrano ateniese Egeo che egrave di passaggio a Corinto reduce da Delfi (dove ha interrogato lrsquooracolo) egli si offre di ospitarla in Atene e farla sua spo-sa e cosigrave Medea puograve elaborare un piano minutamente articolato Incontra nuovamente Giasone e finge di volersi riconciliare con lui anche per evitare lrsquoesilio almeno ai loro figli E in questa prospettiva invia tramite loro un dono a Glauce ndash una veste e un dia-dema ndash che in realtagrave grazie alle sue arti di maga ha trasformato in strumenti di morteDopo un canto corale i fanciulli tornano dalla loro missione ora Medea sa che Glauce egrave perduta e che per portare al suo ultimo stadio lrsquoatroce vendetta che ha meditato deve uccidere le sue stesse creature Le ragioni della vendetta e dellrsquoamore materno si alter-nano e si scontrano in un grande monologo (vv 1021-1080)Dopo il monologo giunge un messaggero che riferisce della terribile morte di Glauce e dello stesso Creonte entrambi arsi dalle fiamme che si sono sprigionate da veste e diadema Medea rientra in casa e dopo un breve interludio corale si odono dallrsquointerno le grida dei figli colpiti a morte Giasone accorso puograve solo esprimere la sua rabbia frustrata mentre Medea sul carro del Sole srsquoinvola portando con seacute le salme dei figli

Il dramma si articola in una struttura a dittico nella prima parte il desiderio di vendetta di Medea egrave focalizzato contro i diretti responsabili della sventura Giasone Glauce e Creonte nella seconda parte il piano si delinea in maniera sottilmente atroce per colpire Giasone non nella sua persona ma nella sua di-scendenza sia attuale (i figli che ha avuto con Medea) sia futura (quelli che non potragrave mai avere da Glauce)

Chiave della tragedia egrave il cuore (thumos) di Medea al contempo moglie ripudia-ta madre e maga personaggio caratterizzato dalle stigmate di una ldquodiversitagraverdquo che egrave acuita dalla condizione stessa di essere donna e straniera che agli occhi degli spettatori ateniesi la rende unica nella sua solitudine di emarginata Tutti gli altri personaggi escono annientati dal confronto con la grandezza solitaria della personalitagrave di Medea che presenta tratti comuni con i grandi eroi sofoclei e in particolare Aiace col quale condivide sentimenti vissuti in modo esasperato orgoglio ira amore della gloria timore dello scherno del nemico

Al contempo Medea egrave modello di personaggio complesso in cui raziocinio e irrazionalitagrave coesistono in direzione antisocratica la conoscenza razionale non porta al bene e alla sua conseguente attuazione ma diviene strumento per raffor-zare un impulso incoercibile verso il male hellipe il significato del dramma Molto si egrave discusso sul significato profondo del dramma nel quale lrsquoinfanticidio attraverso il quale si consuma la vendetta non ha effetto liberatorio Anche lrsquoAgamennone eschileo si era fatto carnefice della figlia ma nel caso di Agamennone la costrizione derivava da un oracolo ed era esterna alla volontagrave del personaggio in Medea la decisione avviene allrsquointerno

T2

La struttura a dittico

Il thumos di Medea

La lotta tra ragione e irrazionalitagravehellip

426 EURIPIDE

Euri

pide

426426 EE

in un atto decisionale che chiama in causa lrsquoἦθος dellrsquoindividuo alle prese con il travaglio psicologico della propria coscienza che produce la metamorfosi della figura materna in assassina dei propri figli laquoNeacute siamo piugrave nellrsquoambito della sto-ria sacra e del mito se nellrsquoOrestea la morte di Ifigenia o Clitennestra era funzio-nale rispettivamente alla ldquoragion di statordquo e a quella del genos qui lrsquoinfanticidio egrave solo un fatto privato di una donna ripudiata dal marito lrsquoesplicitazione del quotidiano ordinario sentimento di vendetta di una persona vilipesa nel proprio intimoraquo (G Monaco)Nella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-lianaT000

Eugegravene Delacroix La furia di Medea 1838 Parigi Museacutee du Louvre

Medea egrave senza dubbio una delle piugrave note tragedie dellrsquoantichitagrave La figura della donna ingannata che si vendica sui propri figli ha colpito artisti scrittori di ogni tempo entrando a pieno nellrsquoimmaginario della civiltagrave occidentale Possiamo ricostruire questo percorso a partire dalla lettura di Bruno Gentili - Franca Perusino (a cura di) Medea nella letteratura e nellrsquoarte Venezia Marsilio Editori 2000 Fra le numerosissime riprese del dramma possiamo rapidamente ricordare quella latina di Seneca e a partire dal XVII secolo quella di Pierre Corneille dellrsquoaustriaco Franz Grillparzer (XIX secolo) e nel Novecento quella di Jean Anhouil Oltre a riproposizioni antiche del mito in forma epica ndash Le Argonautiche di Apollonio Rodio per cui vedi vol 3 ndash e di epillio ndash lrsquoeroina descritta nelle Heroides di Ovidio ndash Medea

appare come protagonista di un roman-zo di grande successo della scrittrice tedesca contemporanea Christa Wolf Meda VociUna menzione a parte merita il melo-dramma di Luigi Cherubini (Medeacutee 1797 tradotto e rappresentato in italiano nel 1802 rivisto nel 1809) tornato nel re-pertorio lirico contemporaneo grazie alle memorabili interpretazioni di Maria Callas E nel nome di questa interprete mitica in ogni senso ci colleghiamo a una delle riproposizioni cinematografi-che piugrave giustamente celebri Medea di Pier Paolo Pasolini lrsquointellettuale che abbiamo giagrave incontrato nella mise en scegravene dellrsquoOrestiade nella trasposizione dellrsquoEdipo Il regista proseguigrave il suo per-sonale incontro con la tragedia proprio grazie allo straordinario incontro con Maria Callas

Potete leggere trama commenti e interventi relativi a questa realizzazione cinematografica del dram-ma euripideo

LA FOrTuNA NeLLrsquoArTe

427

Euri

pide

427427I DRAMMI SUPERSTITI

Eraclidi

Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-

clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo

Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica

Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che

offre aiuto ai supplici e ai perseguitati

tram

a

Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera

periclea

Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso

428 EURIPIDE

Euri

pide

428428 EE

La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore

Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo

Ippolito incoronato

Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato

(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)

LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima

Mancanza di amalgama

compositivohellip

hellipe probabile lacunositagrave del testo

pervenuto

tram

a

T3

T4

429

Euri

pide

429429I DRAMMI SUPERSTITI

dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene

Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)

Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide

La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente

Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena

Una costruzione simmetrica

Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip

hellipdilaniato dalle pulsionihellip

hellipe lrsquoinnocenza del casto

ma in eccesso

430 EURIPIDE

Euri

pide

430430 EE

Andromaca

Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti

attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco

Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-

tram

a

il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo

Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa

Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito

MeMOriA LeTTerAriA

431

Euri

pide

431431I DRAMMI SUPERSTITI

sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca

Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca

Ecuba

Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-

tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide

Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla

La mancanza di unitagrave di una tragedia

laquodi intrigoraquo

tram

a

432 EURIPIDE

Euri

pide

432432 EE

Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna

Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica

Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche

Supplici

Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-

steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica

Il tentativo di conferire unitagrave

compositiva

Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese

La pietas per caduti in battaglia

433

Euri

pide

433433I DRAMMI SUPERSTITI

che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica

Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne

La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)

tram

a

Valori umanitari e antibellicisti

434 EURIPIDE

Euri

pide

434434 EE

Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana

Elettra

Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla

grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415

Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione

La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa

Una tragica analisi del dolore

La datazionehellip

hellipe il rapporto con la tragedia

di Sofocle

tram

a

T5

T6

435

Euri

pide

435435I DRAMMI SUPERSTITI

in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago

Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)

Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi

Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera

Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe

Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere

In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte

Verso un laquodramma borgheseraquo

Personaggi senza mito

436 EURIPIDE

Euri

pide

436436 EE

Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo

Eracle furente

Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno

dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)

Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana

Una colpa non risolvibile con la

religione razionale

Un Eracle sconcertante

tram

a

La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna

437

Euri

pide

437437I DRAMMI SUPERSTITI

Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)

Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)

Troiane

Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede

NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo

Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-

sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo

Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici

Un pessimismo che coinvolge anche

la sfera divina

Un altro dittico simmetrico

La trilogia su Troiahellip

hellipe le sue ultime ore disperate

Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV

secolo aC)

438 EURIPIDE

Euri

pide

438438 EE

Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave

laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo

Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno

tram

a

Una perfetta connessione fra

episodi

Le conseguenze della guerra

439

Euri

pide

439439I DRAMMI SUPERSTITI

Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)

Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana

Elena

LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di

Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo

La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave

La fallace luce dellrsquooro

e della bellezza

T5

La ripresa della Palinodia

stesicorea

tram

a

440 EURIPIDE

Euri

pide

440440 EE

approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati

Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane

In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze

Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo

T00

T00

Un personaggio amato da Euripidehellip

hellipche ne capovolge le caratteristiche

Gli uomini si massacrano

per un εἴδωλον

441

Euri

pide

441441I DRAMMI SUPERSTITI

Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)

Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso

Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova

Ifigenia fra i Tauri

LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi

i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare

Lrsquoillusorietagrave delle certezze

(anche religiose)

Ambientazioni e forme anticipatrici

della Nea

Un altro dramma laquoesoticoraquo

Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure

rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre

442 EURIPIDE

Euri

pide

442442 EE

Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale