1984 Eine Neuere Inschrift von L. Octavius Faustinianus aus Savaria

Eine eiserne römische Schnellwaage aus der Weststeiermark

Transcript of Eine eiserne römische Schnellwaage aus der Weststeiermark

Herausgegeben vom

Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz

in Verbindung mit dem

Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie

Sonderdruck aus

ArchäologischesKorrespondenzblatt

Jahrgang 43 · 2013 · Heft 4

Paläolithikum, Mesolithikum: Michael Baales · Nicholas J. Conard

Neolithikum: Johannes Müller · Sabine Schade-Lindig

Bronzezeit: Christoph Huth · Stefan Wirth

Hallstattzeit: Markus Egg · Dirk Krauße

Latènezeit: Rupert Gebhard · Hans Nortmann · Martin Schönfelder

Römische Kaiserzeit im Barbaricum: Claus von Carnap-Bornheim · Haio Zimmermann

Provinzialrömische Archäologie: Peter Henrich · Gabriele Seitz

Frühmittelalter: Brigitte Haas-Gebhard · Dieter Quast

Wikingerzeit, Hochmittelalter: Hauke Jöns · Bernd Päffgen

Archäologie und Naturwissenschaften: Felix Bittmann · Joachim Burger · Thomas Stöllner

Die Redaktoren begutachten als Fachredaktion die Beiträge (peer review).

Das Archäologische Korrespondenzblatt wird im Arts & Humanities Citation Index®

sowie im Current Contents®/Arts & Humanities von Thomson Reuters aufgeführt.

Beiträge werden erbeten an die Mitglieder der Redaktion oder an das

Römisch-Germanische Zentral museum, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, [email protected]

Die mit Abbildungen (Strichzeichnungen und Schwarz-Weiß-Fotos), einer kurzen Zusammenfassung und der

genauen Anschrift der Autoren versehenen Manuskripte dürfen im Druck 20 Seiten nicht überschreiten.

Die Redaktion bittet um eine allgemein verständ liche Zitierweise (naturwissenschaftlich oder in Endnoten)

und empfiehlt dazu die Richtlinien für Veröffentlichungen der Römisch-Germanischen Kommis sion in

Frankfurt a.M. und die dort vorgeschlagenen Zeitschriftenabkürzungen. Weitere Hinweise finden sich auf

http://web.rgzm.de/273.html

ISSN 0342-734X

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages

© 2013 Verlag des Römisch-Germanischen ZentralmuseumsRedaktion und Satz: Manfred Albert, Michael Braun, Marie Röder, Martin SchönfelderHerstellung: gzm Grafisches Zentrum Mainz Bödige GmbH, Mainz

Das für diese Publikation verwendete Papier ist alterungsbeständig im Sinne der ISO 9706.

REDAKTOREN

KARL OBERHOFER

EINE EISERNE RÖMISCHE SCHNELLWAAGE

AUS DER WESTSTEIERMARK

Mit dem Bau der sogenannten Koralmbahn, einer Eisenbahn-Hochleistungsstrecke von Graz nach Klagen-furt, konnten im weststeirischen Laßnitztal Teile einer jahrhundertealten Kulturlandschaft untersucht wer -den 1. Die Trasse durchschneidet am Hangfuß bei Schönberg (Marktgemeinde Hengsberg, Bz. Leibnitz)nörd lich der nach Osten fließenden Laßnitz ein mehrere Hektar großes, archäologisch relevantes Siedlungs-areal. Die von mächtigen Kolluvien überprägte Terrasse wurde bereits in prähistorischen Epochen für eineBesiedlung genutzt. In römischer Zeit wurde das ca.18km nordwestlich von Flavia Solva liegende Gebietzwi schen der Mitte des 1. und dem späten 3. Jahrhundert kontinuierlich besiedelt und unterscheidet sichdurch seine offene und vollständig ungegliederte Struktur abseits eines durchgehenden Verkehrswegesmarkant von bekannten vici in Noricum (z. B. Gleisdorf [Bz. Weiz] 2; Kalsdorf [Bz. Graz-Umgebung] 3; aufdem Saazkogel [Bz. Südoststeiermark 4]). Die Siedlung bei Schönberg weist mit ihren insgesamt über 45Pfosten bauten auf eine weilerartige Struktur hin, zu der zwei bis drei Gehöfte mit jeweils vier bis fünf zeit-gleich bestehenden Gebäuden gehörten 5. Abbildung 1 zeigt ausgewählte, z. T. ergänzte Grundrisse vonPfostenbauten.Im Randbereich der 2007 und 2008 im Zuge einer Rettungsgrabung archäologisch untersuchten Flächen vonmehr als 4ha ließen sich unweit des Siedlungsareals die Reste eines norisch-pannonischen Hügelgräber feldesnachweisen 6. Wenngleich die Grabhügel Meliorierungsmaßnahmen des 20. Jahrhunderts zum Opfer fielen 7,wurde in den Verfüllungsschichten eines Entnahmegrabens für einen Grabhügel eine Schnellwaage gebor -gen. Bereits im Grabungsverlauf erkannte man den schlechten Allgemeinzustand der eisernen Ge rät schaft,sodass im Sinne einer bestmöglichen Erhaltung eine Blockbergung vorgenommen wurde. Infolge einer erstenStabilisierung wurde dieser Block von Restauratoren verkleinert und am Österreichischen Gieße rei-Institut inLeoben geröntgt (Abb. 2,1). Die Schnellwaage bereitete man schließlich, nachdem das zylin drische Blei -gewicht entfernt worden war, mithilfe eines hochauflösenden Computertomographen für eine 3D-Visualisie-rung vor. Da der Waagbalken dem Erddruck im Laufe der Zeit nicht mehr standgehalten hatte und nahezumittig gebrochen war, wurden beide Teile der CT-Anlage mit Zeilendetektor des Typs x|argos|compact zu -geführt. Mithilfe des Visualisierungsprogramms »VGstudio max 2.0« wurde ein drei dimensionales Abbild dergesamten, noch im Block befindlichen Waagenbestandteile geschaffen (Abb. 2, 3). In diesem Bearbeitungs-schritt zeigte sich die Komplexität des Fundes bedingt durch seinen Erhaltungszustand. Wie auf den Abbil-dungen ersichtlich wird, hat sich die Substanz des Eisens drastisch reduziert. Die Oberfläche des gesamtenObjekts wurde durch Korrosionsprozesse so stark angegriffen, dass zahlreiche lose Fragmente und sehr fragilerscheinende Bereiche die erhaltene Grundsubstanz der Waage ähnlich einer Korrosionswolke umschließen.Anhand der Abbildungen ist deutlich die Wicklung des Lastgeschirrs um den Waagbalken zu erkennen, dieauf das intentionelle Ablegen des Stücks hinweist. Dieser Umstand lässt auch eine herkömmliche zeichneri-sche Darstellung des Objekts schwer umsetzbar er schei nen, da sich einzelne kleinere Elemente durch Risseund Absplitterungen von ihrer ursprünglichen Form sehr weit entfernt haben. Die Nutzung dreidimensionalervisueller Untersuchungsmethoden kann dieses De fi zit teilweise kompensieren und ermöglicht es, eine Viel-zahl an Detailinformationen zu gewinnen. Mithilfe des Computertomographen lässt sich also nicht nur dieGröße des Objekts exakt bestimmen, sondern auch die noch vorhandene Dichte der eisernen Grundstrukturuntersuchen. Somit sind u.a. Rück schlüsse auf den Herstellungs prozess möglich.

535Archäologisches Korrespondenzblatt 43 · 2013

536 K. Oberhofer · Eine eiserne römische Schnellwaage aus der Weststeiermark

Abb. 1 Die römerzeitliche Siedlung von Schönberg (Bz. Leibnitz). Hervorgehoben sind der Kernbereich des Siedlungsareals mit mittel -kaiserzeitlichen Hausgrundrissen und die südwestlich davon liegenden Reste eines Hügelgräberfeldes. – (Kartengrundlage Institut fürArchäologien, Univ. Innsbruck; Überarbeitung K. Oberhofer).

Die Gesamtlänge der Schönberger Waage beträgt annähernd 86cm. Wenngleich der viereckige Waag-balken 8 aus massivem Eisen von 2,2 cm Kantenlänge genügend Substanz bewahrt hat, ist der Zer -fallsprozess bei sämtlichen beweglichen Elementen der Waage mit Ausnahme des Bleigewichts weit fortgeschrit ten. Dies trifft insbesondere auf die im Durchmesser ca.12,5 cm große Waagschale zu, die ausdün nem Eisenblech gefertigt wurde (Abb. 3,1). Die weiteren Elemente sowie die drei Lastketten und dieAuf hänge haken erscheinen teilweise besser erhalten.Der Waagbalken, unterteilbar in einen Last- und einen Skalenarm, verfügt bei diesem Exemplar über zweiAufhängeösen und einen kräftig dimensionierten Haken. Dies erweiterte den Wiegebereich der Schnell-waage, da somit die Hebelverhältnisse zwischen dem Laufgewicht und dem Wiegegut verändert werdenkonnten. Die genauen Ausmaße des Aufhängehakens selbst sind nicht mehr zu ermitteln. Die beiden aus -gebrochenen Aufhängeösen – um 180° am Waagbalken versetzt – bilden jeweils die Ursprungspunkte desLastarmes, der in Stellung I eine Länge von 9,25cm und in Stellung II eine Länge von 18,5 cm aufweist. Dasentgegengesetzte Ende des Lastarmes bildet eine massive ringförmige Lastgeschirröse. Sie diente zur Auf -

537Archäologisches Korrespondenzblatt 43 · 2013

Abb. 2 Eiserne Schnellwaage aus Schönberg (Bz. Leibnitz): 1 Röntgenaufnahme. – 2 Detailfoto des Bleigewichts. – 3 3D-Volumen -graphik. – 4 Umzeichnung. – (1-3 Restaurierungsdokumentation R. Fürhacker / A. K. Klatz; 4 Umzeichnung K. Oberhofer). – M. 1:5.

1

2

3

4

nahme eines kräftig dimensionierten eisernen Omegahakens, der den oberen Abschluss des vorhandenenLastgeschirrs darstellt. Dieses besteht aus drei schlecht erhaltenen leichten Kettensträngen mit langovalenGliedern, die – um jeweils 120 ° versetzt – mit Ringen an der Waagschale arretiert waren.Der Skalenarm mit einer maximalen Länge von 64,7 cm hat über zwei Wiegeskalen verfügt, an denen dasLaufgewicht bewegt wurde, welches von einem leichten, wohl nur zweigliedrigen Kettenstrang am Waag-balken gehalten wurde. Dieses besteht aus einem massiven Bleizylinder mit eingegossener eiserner Öse, diebis zur Unkenntlichkeit mit dem kurzen Kettenstrang zusammenkorrodiert ist und für die Untersuchungenim Computertomographen entfernt wurde (Abb. 2, 2).Einige metrologisch-technische Aspekte erscheinen bei der Betrachtung dieser Waage beachtenswert 9: Dasaktuelle Gewicht des bleiernen zylindrischen Laufgewichts beträgt 1897g (± 3g). Dies entspricht in etwa5 librae und 10 unciae oder exakt 1910,13g, sodass lediglich eine Absenz von 13,13g oder 0,692% zuvermuten ist 10.Um Hinweise auf den Wiege- und somit den Funktionsbereich der Waage zu erhalten, ist die Verschub-strecke des Laufgewichts von essenzieller Bedeutung 11. Die ursprüngliche Gesamtlänge des Waagbalkensohne die korrosionsbedingten Absplitterungen beläuft sich auf ca. 86cm. Von dieser Länge ist die knopf-artige Verdickung am Ende des Skalenarms für weitere Untersuchungen außen vor zu lassen. Die realeArbeits länge des Waagbalkens ist also mit 83,2 cm bzw. 45,02 digiti anzugeben. Der Mittelpunkt der Auf -hängeösen ist nach 9,25cm bzw. 5 digiti (Lastarmlänge II) und 18,5 cm bzw. 10 digiti (Lastarmlänge I) anzu-

538 K. Oberhofer · Eine eiserne römische Schnellwaage aus der Weststeiermark

Abb. 3 Eiserne Schnellwaage aus Schönberg (Bz. Leibnitz). Detailansichten des Lastarmbereichs (1-2). – (Restaurierungs dokumen ta -tion R. Fürhacker / A. K. Klatz; Ergänzungen K. Oberhofer). – o.M.

1

2

setzen. Der Skalenarm weist eine Länge von 64,68cm auf, was exakt 35 digiti entspricht. Auf den maximalmöglichen Verschubbereich des Laufgewichts bezogen ergibt sich für Lastarmlänge I ein Hebelverhältnisvon 1:3,5. Demzufolge hätten also Gewichte bis zu 20 librae und 5 unciae oder 6685,45g zuzüglich desLastgeschirrs ausgeglichen werden können. Die Position des Aufhängehakens (Abb. 3, 2) für den Wiege-bereich I lenkt den Blick auf die zweite Öse, die keinen Haken aufweist. Die Lastarmlänge II verändert dasHebelverhältnis auf 1:8. Das maximal neutralisierbare Gewicht würde demnach 46 librae und 8 unciae oder15 281,28g be tragen 12. Diese Daten lassen sich auch mit den ehemals von Zs. Visy vorgelegten Berechnungen für die Skaleneintei-lungen vergleichen 13. Aus den zugrunde liegenden Werten kann unter der Verwendung einer Formel[P (Laufgewicht) = t (Länge des Lastarmes) /s (Skalenabstand) für 1 Pfund auf dem Gewichtsarm] bzw. de -ren Umkehrung 14 erschlossen werden, dass für den Wiegebereich I 19,23-mal jeweils 1 libra aufzutragenwäre. Wegen des Hebelverhältnisses von 1:3,5 und des vorhandenen (bei der Bergung eingehängten) Lauf-gewichts beläuft sich das maximal bestimmbare Gewicht für diese Skala auf 20 librae und 5 unciae. Berück -sichtigt man die Formel von Zs. Visy mit der mathematischen Grundlage »Ware × Lastarm = Skalenarm ×Laufgewicht« 15, kann der Wert 31,71mm für 1 libra auf den Skalenarm übertragen werden: Auf einer denRandbereich ausklammernden verkürzten Strecke von 33 digiti lassen sich also inklusive neutraler Stellung20 Abstände aufbringen. Dies wurde auch für den Wiegebereich II angewendet; ausgehend vom Lauf -gewicht ergibt sich wegen des Hebelverhältnisses von 1:8 der Wert von 46,66 librae als maximal bestimm-bares Gewicht. Abermals unter der Verwendung von Zs. Visys Formel lassen sich 0,8585 digiti bis zur erstenMarkierung für 1 libra errechnen. Der Versatz, der sich durch die unterschiedliche Anbringung der Auf -hängeösen ergibt, weist nun auf eine für die Skalenaufbringung längere nutzbare Strecke von 36,98 digitihin, sodass der Wiegebereich II nur bis zu 43,07 librae umfassen würde. Hieraus resultiert also eine Diskre-panz zwischen den Ergebnissen basierend auf der mathematisch korrekten Formel Zs. Visys und dem Wertunter der Berücksichtigung des Hebelverhältnisses (43,07 librae :46,66 librae). Wenngleich mit ebendieserFormel ein verloren gegangenes Laufgewicht ersetzt werden konnte, führt sie bei der Rekonstruktion einerver loren gegangenen Skaleneinteilung zu Problemen. Wie bereits von E. Grönke und E. Weinlich richtiger-weise bemerkt wurde, ist also nur der Abstand für ein Pfund auf der Skala zu errechnen 16.Um ein entsprechendes Rechenexempel zu versuchen, wurden die libra und der digitus (anstelle metrischerAngaben) als grundlegende Maßeinheiten definiert und die Berechnung wiederholt 17. Anhand der Formel[P (Laufgewicht) = t (Länge des Lastarmes) /s (Skalenabstand) für 1 Pfund auf dem Gewichtsarm] bzw. de -ren Umkehrung 18 ergibt sich, dass für den Wiegebereich I 5,528 digiti für jeweils 1 libra aufzutragen sind(Tab.1). Wegen des in diesem Fall zwingend zu berücksichtigenden Hebelverhältnisses von 1:3,5 und desLaufgewichts beläuft sich das maximal bestimmbare Gewicht für diese Skala auf 20 librae und 5 unciae

539Archäologisches Korrespondenzblatt 43 · 2013

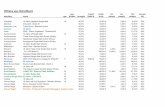

Laufgewicht 5,833 librae

Wiegebereich I Wiegebereich II

Hebelverhältnis 1:3,5 1:8

Länge Lastarm 185mm/10 digiti 92,5mm/5 digiti

Länge Skalenarm 609,84mm/33 digiti 683,4mm/36,98 digiti

Skalenabstand für 1 libra lt. Visy 1978/1979 5,528/4 = 1,382 digiti 6,34/4 = 1,585 digiti

abgeleitetes Gewicht des Lastgeschirrs 2,74 librae 2,66 librae

abgeleiteter Wiegebereich 0-22 librae 22-46 libraeTab. 1 Evidente Datender Schönberger Waage.

zuzüglich des Lastgeschirrs. Hieraus resultiert also eine offensichtliche Diskrepanz zwischen der richtigenFormel von Zs. Visy und dem vorliegenden Exemplar, wenn man sich die Länge des Skalenarms von 35 digitiin Erinnerung ruft. Die Lösung des Problems ergibt sich durch eine Teilung durch den Faktor 4: Die ersteMarkierung mit dem Wert 1 (theoretisch für 1 libra) entspräche der tatsächlichen Gewichtsangabe von4 librae. Berücksichtigt man diesen Faktor, lässt sich die Formel von Zs. Visy mit der mathematischenGrund lage »Ware × Lastarm = Skalenarm × Laufgewicht« vereinigen 19. Der Wert 5,528 digiti für 4 libraekann somit auf den Skalenarm übertragen werden: Auf einer den Randbereich ausklammernden verkürztenStrecke von 33 digiti lassen sich also 23,87 librae messen. Der somit zugrunde liegende Wert von 1,382digiti bzw. 25,53mm für 1 libra deckt sich annäherungsweise mit jenem, welcher für die Skala I der Waageaus dem Museum von Szentes (Kom. Csongrád/H) angegeben wurde 20. Die Wegstrecke für den Wert vonca. 0,7 libra fällt bei der Schönberger Waage der Breite des Ringes für das Laufgewicht zum Opfer, zudemist die Aufhängeöse mit einer gewissen Stärke ebenso zu berücksichtigen wie der knopfartige Abschlussdes Skalenarms, sodass eine Strecke von ca.1 digitus entfällt. Die restlichen 32 digiti können also 23,15librae bemessen. Zieht man von dieser Angabe die bereits erwähnten 20,41 librae (Laufgewicht 5,833librae × 3,5) ab, bleibt der Wert 2,74 librae übrig, der das Gewicht des abgebildeten Lastgeschirrs annähe-rungsweise wieder gibt. Nach diesen Ausführungen lässt sich also eine Skala von neutral bis (theoretischnutz- und messbar) 23,15 librae auf dem Skalenarm aufbringen. Um es bei einer runden römischen Zahlbewenden zu lassen, sei hier der Wert 22 librae für den Wiegebereich I genannt – die verbleibenden 1,15librae könnten auch z. T. aufgetragen worden sein, um eine Überschneidung der Wiegebereiche zu errei-chen 21.Die gleiche Methodik wurde für den Wiegebereich II angewendet; ausgehend vom Laufgewicht ergibt sichwegen des Hebelverhältnisses von 1:8 der Wert von 46,66 librae als maximal bestimmbares Gewicht(Tab. 1). Abermals unter der Verwendung von Zs. Visys Formel lassen sich 6,34 digiti bis zur ersten Markie-rung errechnen. Der Versatz, der sich durch die unterschiedliche Anbringung der Aufhängeösen ergibt,weist nun auf eine für die Skalenaufbringung längere nutzbare Strecke von 36,98 digiti hin. Somit ist auchdie Verwendung eines relativ großen Rings als Aufhängung für das Laufgewicht verständlich. Dies ermög-licht ein Passieren der gegenüberliegenden Aufhängeöse für den Wiegebereich I und erklärt die Absenz desansonsten üblicherweise fest an der Öse arretierten Aufhängehakens. Auf dieser Strecke lässt sich alsoproblemlos das 5,832-Fache der errechenbaren 6,34 digiti aufbringen: Multipliziert mit dem Faktor 4 ließensich auf der Skala für den Wiegebereich II 23,31 librae bemessen. Vergegenwärtigt man sich nun das wahr-scheinliche Ende des Wiegebereichs I um 22 librae und 6 unciae, lässt sich also der Beginn der Skala fürden Wiegebereich II bei 22 librae annehmen. Um das durch das Hebelverhältnis von 1:8 maximal bestimm-bare Gewicht von 46,66 librae auf der Skala ablesen zu können, müsste dort Platz für 24,66 librae sein. DieDifferenz von 2,66 librae ruft wieder das für den Wiegebereich I errechnete Gewicht des Lastgeschirrs inErinnerung, nämlich 2,74 librae. Hier ergibt sich eine marginale Abweichung von 0,96 uncia oder 26,18gbzw. 0,17% bezogen auf das maximal bestimmbare Gewicht der Waage. Der Mittelwert von 2,7 librae alsGewichtsangabe für das Lastgeschirr entspricht ca. 884,1g. Am Ende dieser Ausführungen ist noch anzu-merken, dass diese Berechnungen nicht am Waagenkorpus selbst, sondern durch ein Abgreifen der Maßeam virtuellen Modell erfolgten. Die Berechnung kann jedenfalls nicht weit von der Realität abweichen, be -legen doch die Untersuchungen von A. Mutz für die Waage 6 aus Augst (Kt. Basel-Landschaft), dass diesemit 1:3,44 bzw. 1:7,88 für zwei von drei Hebelverhältnissen ähnlich ausgelegt ist 22.Es muss dennoch dezidiert darauf aufmerksam gemacht werden, dass diese Methode bei der SchönbergerWaage lediglich einen Hinweis auf eine Skaleneinteilung geben kann. Eine Nutzung der libra zusammenmit dem digitus als grundlegende Maßeinheiten erscheint angesichts der hier angeführten Berechnung ge -sichert. Bei diesem Rechenexempel ist zu berücksichtigen, dass die Waage nur mit dem vorhandenen Last -

540 K. Oberhofer · Eine eiserne römische Schnellwaage aus der Weststeiermark

geschirr diese Werte erreichen konnte (Abb. 2). Zusammenfassend ist also davon auszugehen, dass dieSchönberger Schnellwaage zwei Messbereiche abdeckte (Tab.1): Als Näherungswerte 23 sind 0-22 libraefür den kleineren und 22-46 librae für den größeren vorzuschlagen 24. Ob die Maßeinheiten in Form vonKerben direkt auf dem eisernen Balken aufgetragen wurden oder ob es ehemals einen bronzenen Skalen-beschlag gab, ließ sich nicht mehr feststellen.All dies macht das hohe fertigungstechnische Niveau römerzeitlicher Waagenbauer offensichtlich. Dierobuste Ganzmetallausführung der eisernen Schnellwaage erforderte wie bei ihren Pendants mit bronze -nen Tüllen und hölzernen Waagbalken bei der Herstellung erhebliche empirische Erfahrungswerte undmathe matische Kenntnisse 25. Der komplexe Aufbau der Waage deutet auf eine Fertigung durch einenSpezia listen hin, muss die Waage doch mit einer gewissen Genauigkeit zuverlässig funktionieren 26. Die Be -obachtungen bei der Analyse der Bilddatensätze des Computertomographen erwecken den Eindruck, dasseine Waage dieser Art stets nur als Einzelstück hergestellt werden konnte; ein modularer Aufbau für eineserielle Produktion lässt sich nicht erkennen. Wahrscheinlich wurde zuerst das Lastgeschirr mit seinen Ein -zel teilen gefertigt, dessen Abschluss der Omegahaken bildet. Mit der Festlegung der Balkenlänge war auchdie Position der Aufhängeösen zu bestimmen. In diesem Fall wurden sie ausgeschmiedet. Vermutlich wurdeder Waagbalken an den beiden Ösen am Aufhängehaken zunächst ohne das Lastgeschirr austariert. DasBestücken mit dem vorgesehenen Laufgewicht legte schlussendlich den Wiegebereich fest. Mit dem Auf -schmieden des knopfartigen Abschlusses des Skalenarms oder einer Justierung des Laufgewichts konnteeine Balance in der Nullstellung erreicht werden 27. Es bedurfte also erheblicher Erfahrungswerte und eineraußerordentlichen Materialkenntnis, um die einzelnen Komponenten mit ihren jeweiligen Gewichtsverhält-nissen aufeinander abzustimmen und zu einem funktionierenden System zu vereinigen 28.Formenkundlich reiht sich das Schönberger Exemplar in die Gruppe der eisernen Schnellwaagen vom TypEining ein 29. Wie beim älteren Typus Rottenburg wird das Lastgeschirr in einer Öse fixiert; als kennzeich-nender Unterschied ist allerdings der omegaförmige Haken zu nennen, der dieses fixiert. Auch fehlt dastypische Gegengewicht der Waagenfamilie Walbrook/Rottenburg 30, was auf einen höheren waagenbau-technischen Kenntnisstand schließen lässt. Das Vorhandensein lediglich eines, in seiner Position veränder-baren Aufhängehakens stellt eine gewisse Besonderheit dar – in der Regel finden sich an jeder Öse jeweilsüber Kettenglieder fest verbundene Aufhängehaken 31. Dies deutet eventuell darauf hin, dass der Wiege-bereich II ab einer gewissen Verwendungszeit der Schnellwaage nicht mehr genutzt wurde. Um Ver -wechs lungen auszuschließen, könnte diese zweite Aufhängemöglichkeit entfernt worden sein. Das zylin-drische Laufgewicht, ausgeführt als reine Zweckkonstruktion mit einem eingegossenen Eisenring, wirdN. Franken folgend als typisch für eiserne Schnellwaagen angesehen 32. Einer Präzisierung des Datierungs-rahmens dieses Waagentyps ist auch das Schönberger Exemplar nicht dienlich. N. Franken spricht sich fürdas 2. und frühere 3. Jahrhundert aus 33. Vergleichbare Stücke sind bis auf die beiden Exemplare aus Stockstadt am Rhein (Lkr. Groß-Gerau) und an der oberen Donau verbreitet 34: das namensgebende Stückaus dem Kas tell vicus von Eining (Lkr. Kelheim), ein unpubliziertes Exemplar aus Bern, weitere aus Straß-burg (dép. Bas-Rhin), Straubing, Ehningen (Alb-Donau-Kreis), Mauer an der Url (Bz. Amstetten) und demKas tell Faimingen (Lkr. Dillingen an der Donau). Problematisch werden von N. Franken die beiden Exem-plare aus der Saalburg (Hochtaunuskreis) und weitere aus Birmingham (West Midlands), London und Ick -ling ham (Suffolk) ge sehen. Ein mäßig ähnliches, überaus zierliches Stück (L. 18,2 cm) ist aus Oberwinter-thur (Kt. Zürich) be kannt 35. Dass es sich bei dem Schönberger Exemplar wohl um einen relativ frühenVertreter handelt, erschließt sich durch den Nachweis von lediglich zwei Aufhängeösen wie beim TypRottenburg 36. Auch der im Vergleich zum jüngeren Typ Gilly-sur-Isère des ausgehenden 2. und begin-nenden 3. Jahrhunderts grob gefertigte Omegahaken könnte eine Datierung in die Mitte des 2. Jahrhun-derts wahrscheinlich machen.

541Archäologisches Korrespondenzblatt 43 · 2013

Anmerkungen

542 K. Oberhofer · Eine eiserne römische Schnellwaage aus der Weststeiermark

1) Besonderer Dank gilt Gerald Fuchs (ARGIS Archäologie ServiceGmbH) und Robert Fürhacker (Fürhacker & Klatz GesbR). –Zusammenfassend: Fuchs 2010; Fuchs 2012.

2) Lorenz / Maier / Lehner 1995.

3) Lohner-Urban 2009.

4) Sedlmayer / Tiefengraber 2006.

5) Zum Auswertungsstand: Oberhofer 2012.

6) Grundlegend: Urban 1984. – In geographischer Nähe: Hinker2002.

7) Fuchs im Druck.

8) Die verwendete Terminologie basiert auf Franken 1993, 71Abb. 1.

9) Grundlegend: Paret 1939. – Jünger: Jenemann 1989.

10) Hultsch 1862, 74. – Vgl. Garbsch 1992, 248: Häufig wurdeein Laufgewicht von 5 librae angestrebt, 6 librae sind aberebenfalls bekannt.

11) Das Eigengewicht der eisernen Waagenkonstruktion ist zurBerechnung des Wiegebereichs irrelevant, vgl. Visy 1992.

12) Ware × Lastarm = Skalenarm × Laufgewicht. – Vgl. Franken1993, 69 Anm. 3 mit den Definitionen der mathematischenBegriffe.

13) Visy 1978/1979, 305. – Ergänzend: Grönke / Weinlich 1992,198. – Eine Verwendung römischer Maßeinheiten erscheintangesichts der Zeitstellung und Herkunft des Stücks wahr-scheinlich.

14) Garbsch 1992, 246: »t :s = P :G. Wenn nämlich die Länge desLastarms t (von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Aufhängeösegemessen) und die Waagarmlänge s für die Anzeige des Pfun-des bekannt ist, lässt sich bei G = 1 Pfund das Laufgewicht P(in römischen Pfund) errechnen«. – Nach Visy 1978/1979,305, hier in Umkehrung verwendet: t (Länge des Lastarmes) /P (Laufgewicht) = s (Skalenabstand) für 1 Pfund auf dem Ge -wichtsarm.

15) Basierend auf Paret 1939, übernommen von Franken 1993,69. – Vgl. Visy 2006, 171 Anm. 3.

16) Grönke / Weinlich 1992, 198 f.

17) Visy 1978/1979, 305. – Ergänzend: Grönke / Weinlich 1992,198.

18) Vgl. Anm. 11.

19) Vgl. Anm. 9.

20) Visy 1978/1979, 306: 26,6mm.

21) Zu den Überschneidungen im Wiegebereich: Garbsch 1992,248.

22) Mutz 1983, 44 Tab. 5.

23) Basierend auf den Berechnungen mit der Formel nach Visy1978/1979.

24) Vergleichbar: Garbsch 1992, 250: Ausführung 2 mit Berei-chen von 0-17/18 und 15/17-50/70 Pfund.

25) Vgl. Anm. 12.

26) Zu den unvermeidlichen Abweichungen in Prozent: Visy 1978/1979, 307.

27) Grönke / Weinlich 1992, 197-201.

28) Mutz 1983, 45, kommt bereits zu ähnlichen Folgerungen,macht aber keine Angaben zur Herstellungstechnik selbst. –Grönke / Weinlich 1992, 201, glauben, einen handwerklich-technologischen Rückstand provinzialrömischer Waagen-bauer erkennen zu können.

29) Franken 1993, 96-98.

30) Ebenda 81-83. 95 f.

31) Schleiermacher 1972, Taf. 53, 1: Eine fragmentierte Waageähnlichen Typs aus Kempten verfügt lediglich über einen Auf-hängehaken. – Franken 1993, 117, will sie eher dem Typ Rot-tenburg als dem Typ Eining zurechnen.

32) Franken 1993, 97.

33) Ebenda 98.

34) Ebenda 117 f. (Liste II 2).

35) Deschler-Erb / Schaltenbrand-Obrecht / Ebnöther 1996, 167-169 Taf. 50 (Schnellwaage E 320).

36) Eine spätrömische, jedoch typologisch recht ähnliche Waagevon der Gora (Dobrova-Polhov Gradec, Osrednjeslovenskareg./ SLO) soll hier nicht unerwähnt bleiben. Diese stammt ausdem 4./5. Jh., ihr fehlt jedoch das Laufgewicht (vgl. Božič2005, 351-353).

Literatur

Božič 2005: D. Božič, Die spätrömischen Hortfunde von der Goraoberhalb von Polhov Gradec. Arh. Vestnik 56, 2005, 293-368.

Deschler-Erb / Schaltenbrand-Obrecht / Ebnöther 1996: E. Desch -ler-Erb / V. Schaltenbrand-Obrecht / C. Ebnöther, Beiträge zumrömischen Oberwinterthur-Vitudurum. 7: Ausgrabungen im Un -teren Bühl. Die Funde aus Metall. Ein Schrank mit Lararium des3. Jahrhunderts. Monogr. Kantonsarch. Zürich 27 (Zürich, Egg1996).

Franken 1993: N. Franken, Zur Typologie antiker Schnellwaagen.Bonner Jahrb. 193, 1993, 69-120.

Fuchs 2010: G. Fuchs, Neues aus dem Laßnitztal, Weststeiermark.Archäologie im Abschnitt Weitendorf-Wettmannstätten der

Kor almbahn. In: Tagungsbericht zum Fachgespräch »Archäolo-gische Denkmalpflege in Österreich 1992-2008«. Christa Farkazum Geburtstag. Fundber. Österreich 48, 2009 (2010), 290-302.

2012: G. Fuchs, 6000 Jahre Siedlungsgeschichte und Landnut-zung – ein Überblick. Forum Archaeologiae 63/VI/2012. http://farch.net (30.04.2013).

im Druck: G. Fuchs (Hrsg.), Archäologie Koralmbahn. 2: Schön-berg Rettungsgrabungen 2006 bis 2008. Teil 2,1 (im Druck).

Garbsch 1992: J. Garbsch, Römische Schnellwaagen mit hölzer-nem Balken. Bayer. Vorgeschbl. 57, 1992, 231-259.

Grönke / Weinlich 1992: E. Grönke / E. Weinlich, Römische Lauf-gewichtswaagen. Bayer. Vorgeschbl. 57, 1992, 189-230.

Hinker 2002: Ch. Hinker, Die norisch-pannonischen Hügelgräber-felder von Rassach und Tanzelsdorf, Steiermark. Fundber. Öster-reich 41, 2002, 167-202.

Hultsch 1862: F. Hultsch, Metrologicorum Scriptorum Reliquiae(Leipzig 1862).

Jenemann 1989: H. R. Jenemann, Zur Geschichte der Waagen mitvariablem Armlängenverhältnis im Altertum. Trierer Zeitschr. 52,1989, 319-352.

Lohner-Urban 2009: U. Lohner-Urban, Untersuchungen im römer-zeitlichen Vicus von Kalsdorf bei Graz. Die Ergebnisse der Aus-grabungen auf der Parzelle 421/1. Baubefunde und ausge-wählte Kleinfunde. Veröff. Inst. Klass. Arch. Karl-Franzens-Univ.Graz 9 (Wien 2009).

Lorenz / Maier / Lehner 1995: Th. Lorenz / Ch. Maier / M. Lehner,Der römische Vicus von Gleisdorf. Bericht über die Ausgrabun-gen 1988-1990. Veröff. Inst. Klass. Arch. Karl-Franzens-Univ.Graz 2 (Wien 1995).

Mutz 1983: A. Mutz, Römische Waagen und Gewichte aus Augstund Kaiseraugst. Augster Museumsh. 6 (Augst 1983).

Oberhofer 2012: K. Oberhofer, Die römerzeitliche Holzbausied-lung von Schönberg, MG Hengsberg, VB Leibnitz. In: C. Rein -

holdt / W. Wohlmayr (Hrsg.), Akten des 13. ÖsterreichischenArchäologentags. Klassische und Frühägäische Archäologie.Paris-Lodron-Universität Salzburg vom 25. bis 27. Februar 2010(Wien 2012) 371-375.

Paret 1939: O. Paret, Von römischen Schnellwaagen und Gewich-ten. Saalburg-Jahrb. 9, 1939, 73-86.

Schleiermacher 1972: W. Schleiermacher, Cambodunum-Kemp-ten: eine Römerstadt im Allgäu (Bonn 1972).

Sedlmayer / Tiefengraber 2006: H. Sedlmayer / G. Tiefengraber,For schungen im südostnorischen Vicus am Saazkogel (Steier-mark). Die Grabungen der Jahre 2002-2005. Österr. Arch. Inst.Sonderschr. 41 (Wien 2006).

Urban 1984: O. Urban, Das Gräberfeld von Kapfenstein (Steier-mark) und die römischen Hügelgräber in Österreich. MünchenerBeitr. Vor- u. Frühgesch. 35 (München 1984).

Visy 1978/1979: Zs. Visy, Römische Schnellwaage im Museum vonSzentes. Móra Ferenc Múz. Évk. 1978-1979/1, 303-309.

1992: Zs. Visy, Eine römische Schnellwaage aus Gyékényes.Somogy Múz. Közl. 9, 1992, 61-67.

2006: Zs. Visy, Die römische Schnellwaage von Besnyő, KomitatFejér. Bayer. Vorgeschbl. 71, 2006, 169-172.

543Archäologisches Korrespondenzblatt 43 · 2013

Zusammenfassung / Abstract / Résumé

Eine eiserne römische Schnellwaage aus der WeststeiermarkNahe dem weststeirischen Schönberg (Bz. Leibnitz) kam ca.18km nordwestlich von Flavia Solva im Zuge einer Ret -tungs grabung eine eiserne Schnellwaage vom Typ Eining als Teil eines Gerätehortes zutage. Das sehr schlecht erhal-tene, aber vollständige Stück wurde im Block geborgen, geröntgt und in einem Computertomographen untersucht. Esstammt wahrscheinlich aus dem 2. Jahrhundert und stellt den südöstlichsten Vertreter dieser Gruppe dar.

An iron steelyard balance of the Roman period from Western StyriaAn iron steelyard of the Eining type was discovered during rescue excavations close to the West Styrian Schönberg(Bz. Leibnitz) and 18km northwest of Flavia Solva; it is part of a tool hoard. Although the object is very poorly pre -served, it is complete and was excavated in a block, X-rayed and analysed with computed tomography. It is likely todate to the 2nd century and is the most south-eastern representative of this type. Translation: M. Struck

Une balance romaine en fer en provenance de Styrie occidentaleA proximité de Schönberg en Styrie occidentale (Bz. Leibnitz), environ 18km au Nord de Flavia Solva, une balanceromaine de type Eining a été mise au jour lors de travaux préventifs dans un dépôt d’outils. La pièce était en mauvaisétat de conservation mais à été déposée en bloc, radiographiée et scannée. Il s’agit sans-doute d’une balance du2e siècle qui représente la découverte la plus au Sud-Est de ce groupe. Traduction: L. Bernard

Schlüsselwörter / Keywords / Mots clés

Österreich / römische Kaiserzeit / vicus / Hort / SchnellwaageAustria / Roman Principate / secondary settlement / hoard / steelyardAutriche / Empire romain / agglomération secondaire / dépôt / balance romaine

Karl OberhoferLeopold-Franzens-Universität InnsbruckInstitut für ArchäologienLanger Weg 11A - 6020 [email protected]

ISSN 0342-734X

Stephan M. Heidenreich, Die frühesten Spuren menschlicher Besiedlung des arktischen und subarktischen Nordamerika: spätpleistozäne Fundstellen in Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Jiří Svoboda, Jan Novák, Martin Novák, Sandra Sázelová, Jaromír Demek, Šárka Hladilová, Vladimír Peša, Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rock shelters (Northern Bohemia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Gottfried Böhme, Oliver Hampe, Thomas Terberger, Radiocarbon dating of the »Anthropolithen« from the fissure fillings of Bad Köstritz (Thuringia) . . . . . . . . . . . . . . . 489

Moritz Mennenga, Daniela Behrens, Andreas Hummel, Hauke Jöns,Ein neuer Hausgrundriss der Trichterbecher-Westgruppe aus Visbek (Lkr. Vechta) . . . . . . . . . . . 499

Christoph Salzmann, Ulrike Söder, Manuel Zeiler, Prospektion von Bodendenkmälern mithilfe Digitaler Geländemodelle. Fallbeispiel Höhenbefestigung Milseburg bei Danzwiesen (Lkr. Fulda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Andreas Lippert, Günther Dembski, Ein weiterer keltischer Münzopferplatz am Mallnitzer Tauern (Salzburg/Kärnten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Karl Oberhofer, Eine eiserne römische Schnellwaage aus der Weststeiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Claudiu Munteanu, Roman military pontoons sustained on inflated animal skins . . . . . . . . . . . . . . . 545

Endre Tóth, Römisch oder karolingisch? Zu einer Steinplatte aus Mainz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

Lutz Grunwald, Rainer Schreg, Frühmittelalterliche Siedlungen und Gräberfelder in der Gemarkung von Neuwied-Gladbach – Forschungsgeschichte, Quellenbestand und Auswertung einer Altgrabung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Inhalt Jahrgang 43, 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

INHALTSVERZEICHNIS

Das Archäologische Korrespondenzblatt versteht sich als eine aktuelle wissenschaftliche Zeitschrift zu Themen der vor-und frühgeschichtlichen sowie provinzialrömischen Archäologie und ihrer Nachbarwissenschaften in Europa. Nebender aktuellen Forschungsdiskussion finden Neufunde und kurze Analysen von überregionalem Interesse hier ihren Platz.Der Umfang der Artikel beträgt bis zu 20 Druckseiten; fremdsprachige Beiträge werden ebenfalls angenommen.Unabhängige Redaktoren begutachten die eingereichten Artikel.

Kontakt für Autoren: [email protected]

Abonnement beginnend mit dem laufenden Jahrgang; der Lieferumfang umfasst 4 Hefte pro Jahr; ältere Jahrgängeauf Anfrage; Kündigungen zum Ende eines Jahrganges.

Kontakt in Abonnement- und Bestellangelegenheiten: [email protected]

Preis je Jahrgang (4 Hefte) für Direktbezieher 20,– € (16,– € bis 2007 soweit vorhanden) + Versandkosten (z. Z. Inland5,50 €, Ausland 16,– €).

HIERMIT ABONNIERE ICH DAS ARCHÄOLOGISCHE KORRESPONDENZBLATT

Name __________________________________________________________________________________________________

Straße __________________________________________________________________________________________________

Postleitzahl /Ort __________________________________________________________________________________________________

Sollte sich meine Adresse ändern, erlaube ich der Deutschen Post, meine neue Adresse mitzuteilen.

Datum ______________________ Unterschrift _______________________________________________________________

Ich wünsche folgende Zahlungsweise (bitte ankreuzen):

� bequem und bargeldlos durch SEPA-Lastschriftmandat (innerhalb des Euro-Währungsraumes)

Gläubiger-Identifikationsnummer: (DE19ZZZ00000089352) Mandatsreferenz: (Kunden-Nr.) _____________________Ich ermächtige hiermit das Römisch-Germanische Zentralmuseum, Zahlungen für offenstehende Forderungen vonmeinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastetenBetrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name __________________________________________________________________________________________________

Straße __________________________________________________________________________________________________

Postleitzahl /Ort __________________________________________________________________________________________________

IBAN �___�___�___�___� �___�___�___�___� �___�___�___�___� �___�___�___�___� �___�___�___�___� �___�___�

Bankname ________________________________________________________________________________________

BIC �___�___�___�___�___�___�___�___�___�___�___�

Ort, Datum ___________________________________ Unterschrift _________________________________________________

� durch sofortige Überweisung nach Erhalt der Rechnung (Deutschland und andere Länder)Ausland: Nettopreis 20,– €, Versandkosten 12,70 €, Bankgebühren 7,70 €

Bei Verwendung von Euro-Standardüberweisungen mit IBAN- und BIC-Nummer entfallen unsere Bankgebühren (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; BIC: MVBM DE 55), ebenso, wenn Sie von Ihrem Postgirokonto überweisen oder durchinternationale Postanweisung zahlen.Das Römisch-Germanische Zentralmuseum ist nicht umsatzsteuerpflichtig und berechnet daher keine Mehrwertsteuer.

Senden Sie diese Abo-Bestellung bitte per Fax an: 0049 (0) 61 31 / 91 24-199, per E-Mail an [email protected] oder perPost an

Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Archäologie,Archäologisches Korrespondenzblatt, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, Deutschland

BESTELLUNG DES ARCHÄOLOGISCHEN KORRESPONDENZBLATTS

1/20

14

Alt, K. W., H a u s c h i l d , M., Schönfelder, M., Scheeres, M., Knipper, C., Pare, Ch., Nebringen, Münsingen und Monte Bibele – zum archäologischen und bioarchäometrischen Nachweis von Mobilität im 4./3. Jahrhundert v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 345

A m e n t , H., Panzerbüste – zur Deutung der Darstellung auf der Glaskameo-Fibel von Mannheim-Seckenheim . . . . . . . . . . H. 2, 277

B a g l e y , J. M., Potnia und Despotes Theron: transalpine Kontakte im Spiegel der Kunst der frühen Latènezeit . . . . . . . . . . H. 1, 59

B a r o n , J., Miazga, B., Scythian akinakes or medieval kidney-dagger? Archaeometric study of a recent find from Legnica (south-western Poland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 335

Behrens, D., M e n n e n g a , M., Hummel, A., Jöns, H., Ein neuer Hausgrundriss der Trichterbecher-Westgruppe aus Visbek (Lkr. Vechta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 499

B i n s t e i n e r , A., Die Silexartefakte aus dem Chamer Erdwerk von Riekofen (Lkr. Regensburg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 19

B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Köhler, S., Mewes, M., Otto, G., Pasda, C., Pollock, M., Roa Romero, R., Rüdel, C., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

B ö h m e , G., Hampe, O., Terberger, Th., Radiocarbon dating of the »Anthropolithen« from the fissure fillings of Bad Köstritz (Thuringia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 489

B u k o , A., Kara, M., Price, T. D., Duczko, W., Frei, K. M., Sobkowiak-Tabaka, I., A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 423

Clerbois, S., V a n n e s s e , M., Les casques à visage (»Gesichtshelme«) romains. Nouvelles perspectives scientifiques . . . . . . . H. 3, 377

Conard, N. J., W o l f , S., Kind, C.-J., Schmuck aus dem Aurignacien von der Schwäbischen Alb im Vergleich mit Inventaren aus dem Lahntal und dem Rheinland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 295

C z a r n e c k a , K., Das Grab eines Sklavenhändlers? Zum Fund eines Vorhängeschlosses aus dem baltischen Gräberfeld von Mojtyny (pow. Mrągowski) in Masuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 397

Dembski, G., L i p p e r t , A., Ein weiterer keltischer Münzopferplatz am Mallnitzer Tauern (Salzburg/Kärnten) . . . . . . . . . . . . H. 4, 523

Demek, J., S v o b o d a , J., Novák, J., Novák, M., Sázelová, S., Hladilová, Š., Peša, V., Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rock shelters (Northern Bohemia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 469

D e r k s , T., Ein neuer Matronenaltar mit Opferszene aus Mechernich (Kr. Euskirchen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 237

Duczko, W., B u k o , A., Kara, M., Price, T. D., Frei, K. M., Sobkowiak-Tabaka, I., A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 423

Düwel, K., S c h m i d t , Ch. G., Nedoma, R., Ein Kamm mit Runeninschrift aus Frienstedt (Stadt Erfurt) . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 257

E b r e c h t , D., Ein frühlatènezeitliches Grab mit Gürtelbeigabe aus Endingen-Kornenberg (Lkr. Emmendingen) . . . . . . . . . . H. 1, 41

Fernández-Götz, M., K r a u s s e , D., Steffen, Ch., Wahl, J., Otte-Scheschkewitz, P., Vom Burgberg zur Donau: neue Untersuchungen zur Heuneburg (2008-2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 195

Fíguls i Alonso, A., W e l l e r , O., Die erste Steinsalzgewinnung Europas und der Tauschhandel als wirtschaftlicher Dynamisierer der mittleren Jungsteinzeit in Katalonien. Das Vall Salina von Cardona (Katalonien, Spanien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 159

Frei, K. M., B u k o , A., Kara, M., Price, T. D., Duczko, W., Sobkowiak-Tabaka, I., A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 423

Genschow, M., B o c k , C., Hellmich, M., Köhler, S., Mewes, M., Otto, G., Pasda, C., Pollock, M., Roa Romero, R., Rüdel, C., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

587Archäologisches Korrespondenzblatt 43 · 2013

INHALT JAHRGANG 43, 2013

Die zuerst genannten Autoren der Artikel sind g e s p e r r t gedruckt.

588 Jahresinhaltsverzeichnis

G r u n w a l d , L., Schreg, R., Frühmittelalterliche Siedlungen und Gräberfelder in der Gemarkung von Neuwied-Gladbach – Forschungsgeschichte, Quellenbestand und Auswertung einer Altgrabung . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 569

Hampe, O., B ö h m e , G., Terberger, Th., Radiocarbon dating of the »Anthropolithen« from the fissure fillings of Bad Köstritz (Thuringia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 489

H a u s c h i l d , M., Schönfelder, M., Scheeres, M., Knipper, C., Alt, K. W., Pare, Ch., Nebringen, Münsingen und Monte Bibele – zum archäologischen und bioarchäometrischen Nachweis von Mobilität im 4./3. Jahrhundert v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 345

H e i d e n r e i c h , St. M., Die frühesten Spuren menschlicher Besiedlung des arktischen und subarktischen Nordamerika: spätpleistozäne Fundstellen in Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 449

Hellmich, M., B o c k , C., Genschow, M., Köhler, S., Mewes, M., Otto, G., Pasda, C., Pollock, M., Roa Romero, R., Rüdel, C., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

H e n r i c h , P., Neuzeitliche Schuppenketten von römischen Fundstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 247

H e r b o l d , B., Pütz, A., Trentzsch, H., Oberpriller, Ch., Hilfe für einen Fußlahmen – zum Fund einer orthopädischen Fußschiene des frühen Mittelalters aus Markt Einersheim (Lkr. Kitzingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 409

Hladilová, Š., S v o b o d a , J., Novák, J., Novák, M., Sázelová, S., Demek, J., Peša, V., Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rock shelters (Northern Bohemia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 469

H ö p k e n , C., Niemeijer, R., Lichthäuschenfragmente im Kontext: Funde aus den westlichen canabae legionisvon Nijmegen (prov. Gelderland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 365

Hummel, A., M e n n e n g a , M., Behrens, D., Jöns, H., Ein neuer Hausgrundriss der Trichterbecher-Westgruppe aus Visbek (Lkr. Vechta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 499

J e ž e k , M., Zavřel, J., Touchstones in graves from the Avar and Great Moravian periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 117

Jöns, H., M e n n e n g a , M., Behrens, D., Hummel, A., Ein neuer Hausgrundriss der Trichterbecher-Westgruppe aus Visbek (Lkr. Vechta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 499

J u n g , R., Mehofer, M., Mycenaean Greece and Bronze Age Italy: cooperation, trade or war? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 175

Kara, M., B u k o , A., Price, T. D., Duczko, W., Frei, K. M., Sobkowiak-Tabaka, I., A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 423

Kemmers, F., v a n d e r V e l d e , H., van der Linden, E., Reigersman-van Lidth de Jeude, F., Veldman, A., An Augustan settlement in Venlo (prov. Limburg): a military distribution centre in the Meuse area? . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 79

Kind, C.-J., W o l f , S., Conard, N. J., Schmuck aus dem Aurignacien von der Schwäbischen Alb im Vergleich mit Inventaren aus dem Lahntal und dem Rheinland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 295

Knipper, C., H a u s c h i l d , M., Schönfelder, M., Scheeres, M., Alt, K. W., Pare, Ch., Nebringen, Münsingen und Monte Bibele – zum archäologischen und bioarchäometrischen Nachweis von Mobilität im 4./3. Jahrhundert v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 345

Köhler, S., B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Mewes, M., Otto, G., Pasda, C., Pollock, M., Roa Romero, R., Rüdel, C., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

K r a u s s e , D., Fernández-Götz, M., Steffen, Ch., Wahl, J., Otte-Scheschkewitz, P., Vom Burgberg zur Donau: neue Untersuchungen zur Heuneburg (2008-2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 195

Kubiak-Martens, L., R a e m a e k e r s , D. C. M., Oudemans, T. F. M., New food in old pots – charred organic residues in Early Neolithic ceramic vessels from Swifterbant, the Netherlands (4300-4000 cal BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 315

K y s e l a , J., Maggetti, M., Schneider, G., Black-gloss (»Campanian«) pottery in the Late La Tène Central Europe – preliminary archaeological and archaeometric studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 215

van der Linden, E., v a n d e r V e l d e , H., Kemmers, F., Reigersman-van Lidth de Jeude, F., Veldman, A., An Augustan settlement in Venlo (prov. Limburg): a military distribution centre in the Meuse area? . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 79

L i p p e r t , A., Dembski, G., Ein weiterer keltischer Münzopferplatz am Mallnitzer Tauern (Salzburg/Kärnten) . . . . . . . . . . . . H. 4, 523

Maggetti, M., K y s e l a , J., Schneider, G., Black-gloss (»Campanian«) pottery in the Late La Tène Central Europe – preliminary archaeological and archaeometric studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 215

M a n g a r t z , F., Tragejoche aus den Mühlsteinbrüchen von Mayen und Niedermendig (Lkr. Mayen-Koblenz) . . . . . . . . . . . . H. 1, 131

Mehofer, M., J u n g , R., Mycenaean Greece and Bronze Age Italy: cooperation, trade or war? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 175

M e n n e n g a , M., Behrens, D., Hummel, A., Jöns, H., Ein neuer Hausgrundriss der Trichterbecher-Westgruppe aus Visbek (Lkr. Vechta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 499

Mewes, M., B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Köhler, S., Otto, G., Pasda, C., Pollock, M., Roa Romero, R., Rüdel, C., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

Miazga, B., B a r o n , J., Scythian akinakes or medieval kidney-dagger? Archaeometric study of a recent find from Legnica (south-western Poland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 335

M u n t e a n u , C., Roman military pontoons sustained on inflated animal skins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 545

N a w r o l s k a , G., Wachowski, K., Witkowski, J., Ars emblematica – ein spätmittelalterlicher Holzteller aus Elbląg/Elbing . . . H. 2, 285

Nedoma, R., S c h m i d t , Ch. G., Düwel, K., Ein Kamm mit Runeninschrift aus Frienstedt (Stadt Erfurt) . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 257

Niemeijer, R., H ö p k e n , C., Lichthäuschenfragmente im Kontext: Funde aus den westlichen canabae legionisvon Nijmegen (prov. Gelderland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 365

Novák, J., S v o b o d a , J., Novák, M., Sázelová, S., Demek, J., Hladilová, Š., Peša, V., Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rock shelters (Northern Bohemia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 469

Novák, M., S v o b o d a , J., Novák, J., Sázelová, S., Demek, J., Hladilová, Š., Peša, V., Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rock shelters (Northern Bohemia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 469

O b e r h o f e r , K., Eine eiserne römische Schnellwaage aus der Weststeiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 535

Oberpriller, Ch., H e r b o l d , B., Pütz, A., Trentzsch, H., Hilfe für einen Fußlahmen – zum Fund einer orthopädischen Fußschiene des frühen Mittelalters aus Markt Einersheim (Lkr. Kitzingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 409

Otte-Scheschkewitz, P., K r a u s s e , D., Fernández-Götz, M., Steffen, Ch., Wahl, J., Vom Burgberg zur Donau: neue Untersuchungen zur Heuneburg (2008-2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 195

Otto, G., B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Köhler, S., Mewes, M., Pasda, C., Pollock, M., Roa Romero, R., Rüdel, C., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

Oudemans, T. F. M., R a e m a e k e r s , D. C. M., Kubiak-Martens, L., New food in old pots – charred organic residues in Early Neolithic ceramic vessels from Swifterbant, the Netherlands (4300-4000 cal BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 315

P a n g e r l , A., Porträttypen des Caracalla und des Geta auf römischen Reichsprägungen – Definition eines neuen Caesartyps des Caracalla und eines neuen Augustustyps des Geta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 99

Pare, Ch., H a u s c h i l d , M., Schönfelder, M., Scheeres, M., Knipper, C., Alt, K. W., Nebringen, Münsingen und Monte Bibele – zum archäologischen und bioarchäometrischen Nachweis von Mobilität im 4./3. Jahrhundert v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 345

Pasda, C., B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Köhler, S., Mewes, M., Otto, G., Pollock, M., Roa Romero, R., Rüdel, C., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

Peša, V., S v o b o d a , J., Novák, J., Novák, M., Sázelová, S., Demek, J., Hladilová, Š., Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rock shelters (Northern Bohemia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 469

Pollock, M., B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Köhler, S., Mewes, M., Otto, G., Pasda, C., Roa Romero, R., Rüdel, C., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

Price, T. D., B u k o , A., Kara, M., Duczko, W., Frei, K. M., Sobkowiak-Tabaka, I., A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 423

Pütz, A., H e r b o l d , B., Trentzsch, H., Oberpriller, Ch., Hilfe für einen Fußlahmen – zum Fund einer orthopädischen Fußschiene des frühen Mittelalters aus Markt Einersheim (Lkr. Kitzingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 409

R a e m a e k e r s , D. C. M., Kubiak-Martens, L., Oudemans, T. F. M., New food in old pots – charred organic residues in Early Neolithic ceramic vessels from Swifterbant, the Netherlands (4300-4000 cal BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 315

Reigersman-van Lidth de Jeude, F., v a n d e r V e l d e , H., Kemmers, F., van der Linden, E., Veldman, A., An Augustan settlement in Venlo (prov. Limburg): a military distribution centre in the Meuse area? . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 79

589Archäologisches Korrespondenzblatt 43 · 2013

R i c h t e r , J., Bewusste geometrische Gestaltung bei Homo heidelbergensis? Arbeitsschrittanalyse an einem Faustkeil aus Bad Salzuflen (Ostwestfalen-Lippe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 1

Roa Romero, R., B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Köhler, S., Mewes, M., Otto, G., Pasda, C., Pollock, M., Rüdel, C., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

Rüdel, C., B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Köhler, S., Mewes, M., Otto, G., Pasda, C., Pollock, M., Roa Romero, R., Weiß, J., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

S a l z m a n n , Ch., Söder, U., Zeiler, M., Prospektion von Bodendenkmälern mithilfe Digitaler Geländemodelle. Fallbeispiel Höhenbefestigung Milseburg bei Danzwiesen (Lkr. Fulda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 509

S a z c ı , G., Maydos Kilisetepe Höyüğü – eine bronzezeitliche Hafensiedlung an den Dardanellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 29

Sázelová, S., S v o b o d a , J., Novák, J., Novák, M., Demek, J., Hladilová, Š., Peša, V., Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rock shelters (Northern Bohemia) . . . H. 4, 469

Scheeres, M., H a u s c h i l d , M., Schönfelder, M., Knipper, C., Alt, K. W., Pare, Ch., Nebringen, Münsingen und Monte Bibele – zum archäologischen und bioarchäometrischen Nachweis von Mobilität im 4./3. Jahrhundert v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 345

S c h m i d t , Ch. G., Nedoma, R., Düwel, K., Ein Kamm mit Runeninschrift aus Frienstedt (Stadt Erfurt) . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 257

Schneider, G., K y s e l a , J., Maggetti, M., Black-gloss (»Campanian«) pottery in the Late La Tène Central Europe – preliminary archaeological and archaeometric studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 215

v o n S c h n u r b e i n , S., Zum Ende von Haltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 91

Schönfelder, M., H a u s c h i l d , M., Scheeres, M., Knipper, C., Alt, K. W., Pare, Ch., Nebringen, Münsingen und Monte Bibele – zum archäologischen und bioarchäometrischen Nachweis von Mobilität im 4./3. Jahrhundert v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 345

Schreg, R., G r u n w a l d , L., Frühmittelalterliche Siedlungen und Gräberfelder in der Gemarkung von Neuwied-Gladbach – Forschungsgeschichte, Quellenbestand und Auswertung einer Altgrabung . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 569

S c h u l z e - D ö r r l a m m , M., Ein spätmittelalterlicher Horngriffel mit Golddekor im Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Mainz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 443

Sobkowiak-Tabaka, I., B u k o , A., Kara, M., Price, T. D., Duczko, W., Frei, K. M., A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 423

Söder, U., S a l z m a n n , Ch., Zeiler, M., Prospektion von Bodendenkmälern mithilfe Digitaler Geländemodelle. Fallbeispiel Höhenbefestigung Milseburg bei Danzwiesen (Lkr. Fulda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 509

Steffen, Ch., K r a u s s e , D., Fernández-Götz, M., Wahl, J., Otte-Scheschkewitz, P., Vom Burgberg zur Donau: neue Untersuchungen zur Heuneburg (2008-2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 195

S v o b o d a , J., Novák, J., Novák, M., Sázelová, S., Demek, J., Hladilová, Š., Peša, V., Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rock shelters (Northern Bohemia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 469

Terberger, Th., B ö h m e , G., Hampe, O., Radiocarbon dating of the »Anthropolithen« from the fissure fillings of Bad Köstritz (Thuringia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 489

T ó t h , E., Römisch oder karolingisch? Zu einer Steinplatte aus Mainz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 553

Trentzsch, H., H e r b o l d , B., Pütz, A., Oberpriller, Ch., Hilfe für einen Fußlahmen – zum Fund einer orthopädischen Fußschiene des frühen Mittelalters aus Markt Einersheim (Lkr. Kitzingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 409

V a n n e s s e , M., Clerbois, S., Les casques à visage (»Gesichtshelme«) romains. Nouvelles perspectives scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 377

v a n d e r V e l d e , H., Kemmers, F., van der Linden, E., Reigersman-van Lidth de Jeude, F., Veldman, A., An Augustan settlement in Venlo (prov. Limburg): a military distribution centre in the Meuse area? . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 79

Veldman, A., v a n d e r V e l d e , H., Kemmers, F., van der Linden, E., Reigersman-van Lidth de Jeude, F., An Augustan settlement in Venlo (prov. Limburg): a military distribution centre in the Meuse area? . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 79

Wachowski, K., N a w r o l s k a , G., Witkowski, J., Ars emblematica – ein spätmittelalterlicher Holzteller aus Elbląg/Elbing . . . H. 2, 285

Wahl, J., K r a u s s e , D., Fernández-Götz, M., Steffen, Ch., Otte-Scheschkewitz, P., Vom Burgberg zur Donau: neue Untersuchungen zur Heuneburg (2008-2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 195

590 Jahresinhaltsverzeichnis

Weiß, J., B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Köhler, S., Mewes, M., Otto, G., Pasda, C., Pollock, M., Roa Romero, R., Rüdel, C., Zeiß, D., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

W e l l e r , O., Fíguls i Alonso, A., Die erste Steinsalzgewinnung Europas und der Tauschhandel als wirtschaftlicher Dynamisierer der mittleren Jungsteinzeit in Katalonien. Das Vall Salina von Cardona (Katalonien, Spanien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 159

Witkowski, J., N a w r o l s k a , G., Wachowski, K., Ars emblematica – ein spätmittelalterlicher Holzteller aus Elbląg/Elbing . . . H. 2, 285

W o l f , S., Kind, C.-J., Conard, N. J., Schmuck aus dem Aurignacien von der Schwäbischen Alb im Vergleich mit Inventaren aus dem Lahntal und dem Rheinland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 3, 295

Zavřel, J., J e ž e k , M., Touchstones in graves from the Avar and Great Moravian periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 1, 117

Zeiler, M., S a l z m a n n , Ch., Söder, U., Prospektion von Bodendenkmälern mithilfe Digitaler Geländemodelle. Fallbeispiel Höhenbefestigung Milseburg bei Danzwiesen (Lkr. Fulda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 4, 509

Zeiß, D., B o c k , C., Genschow, M., Hellmich, M., Köhler, S., Mewes, M., Otto, G., Pasda, C., Pollock, M., Roa Romero, R., Rüdel, C., Weiß, J., Steinartefakte aus Saaleck und ihre Stellung im späten Jungpaläolithikum zwischen Weißer Elster, Saale und Unstrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 2, 141

591Archäologisches Korrespondenzblatt 43 · 2013