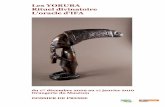

Die Berichterstattung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse, in: Martin Lie-pach,...

-

Upload

uni-frankfurt -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Die Berichterstattung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse, in: Martin Lie-pach,...

..........

Die Bell"~crrn~ell"s~al~~I!Jllnlg] ZI!Jlll" Dalmcals~I!Jls~A~~äll"e nlnl dell" deuitscrrn~jQ.ncoHschelnl fPll"esse

l(ERSTIN VON DER KRONE

Die Damaskus-Affäre von r84d kann man als erstes überregionales Medienereignis der jüdischen Geschichte bezeichnen. Die Anschuldigung gegen die Damaszener Juden, sie hätten zu rituellen Zwecken einen Mönch und seinen Diener ermordet, 2 avancierte innerhalb der europäischen Presse zum Schauermärchen aus dem Orient. Die Berichterstattung, vor allem jene der französischen und deutschen Tagespresse, suggerierte nicht nur den Wahrheitsgehalt der Anklage, sondern öffnete Tür und Tor für die Verbreitung antijüdischer Vorurteile . Im Zuge dessen wurde das gesamte Judentum in der europäischen Öffentlichkeit unter Anklage gestellt. Die damit einhergehende Infragestellung ihrer bürgerlichen Integrität löste ein bis dahin einmaliges politisches Engagement der europäischen Juden aus, das den Beginn einer modernen jüdischen Diplomatie markiert (Diner 1997, 24). In Frankreich trat der Anwalt Adolph Cremieux als Verteidiger der Angeklagten hervor und initiierte eine Kampagne gegen die französische Presseberichterstattung. In England intervenierte die Londoner Gemeinde und ihr prominentester Vertreter Moses Montefiore bei der britischen Regierung. Die französischen und englischen Juden begründeten gemeinsam eine diplomatische Mission, angeführt von Cremieux und Montefiore, welche die Freilassung der Angeklagten und deren öffentliche Unschuldserklärung erreichte.

In Deutschland war der Umgang mit den Ereignissenaufgrund der weitaus schwierigeren Ausgangssituation und mangels eines vergleichbaren Engagements hochrangiger Persönlichkeiten ein anderer. Zum einen waren die deutschen Juden für eine solche Situation unzureichend organisiert. Es gab keine gemeinsame Vertretung vergleichbar der Londoner jüdischen Gemeinde, die eine nationale Vorrangstellung genoss, oder dem Zentralkonsistorium in Paris. Dies lag sowohl an der Zersplitterung Deutschlands und der sehr unterschiedlichen rechtlichen Stellung der jeweiligen jüdischen Gemeinde, als auch an der Situation des deutschen Judentums, das zum Zeitpunkt der Affäre in sich gespalten war. Der Konflikt zwischen Reform und Orthodoxie und die

Jewish Images in the Media, edited by Martin Liepach, Gabriele Melischek and Josef Seethaler. Relation, n.s., vol. 2, 153-76. Vienna 2007 © Austrian Academy of Seiences

1S4 Kerstin von der Krone

Auseinandersetzung innerhalb der Reform erreichte in der ersten Hälfte der 40er Jahre ihren Höhepunkt.3 Die Spannungen unter den deutschen Juden erschwerten jedoch ein gemeinsames politisches Handeln. Im Zentrum der Auseinandersetzung mit der Affäre standen dabei sowohl die Wahrnehmung und Zurückweisung des so problematischen Medienbildes von Juden und Judentum, das die Berichterstattung transportierte und prägte, als auch die Darstellung und Unterstützung der neuen politischen Handlungsmöglichkeiten im Rahmen einer jüdischen Diplomatie.

Im Gegensatz zum übrigen Europa existierte in den deutschen Staaten eine vitale jüdische Presse, die zum Zeitpunkt der Affäre eine erste Blütezeit (Toury 1989, 6d) erlebte. Die Auseinandersetzung mit den Ereignissen festigte diese Vorrangsstellung auch in den folgenden Jahren (Mevorah 19s8).4 Die deutschjüdische Presse, zunächst begründet von den Vertretern der Haskala (Aufklärung), fortgeführt von jüdischen Pädagogen und Reformern,5 hatte von Beginn an das Ziel aufzuklären, zu verändern und zu informieren. Insbesondere die deutschsprachigen Publikationen hatten dabei zwei Zielgruppen im Blick: die jüdische Gemeinschaft, die sie reformieren und modernisieren wollten, und die deutsche Gesellschaft, der sie ein realistisches und vorurteilsfreies Bild des deutschen Judentums aufzuzeigen vers11chten.

Innerhalb der Auseinandersetzung mit der Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse stand die Informationsvermittlung im Vordergrund. Die Periodika druckten nahezu alle verfügbaren Schriftstücke, die im Zusammenhang mit den Geschehnissen auftauchten. Sie verfolgten die Ereignisse über mehr als ein Jahr und boten eine Plattform für das deutsche Judentum, sich mit der Affäre und deren Auswirkungen in ihrem Lebensumfeld auseinanderzusetzen. Dabei stand nicht nur die politische und gesellschaftliche Dimension der Anklage im Mittelpunkt, sondern auch die Frage, welche Wege und Strategien zu ihrer Abwehr ergriffen werden sollten. Die mediale Verbreitung der Anschuldigungen rückte diesen Punkt in den Vordergrund, da die Berichte aus und über Damaskus und die damit einhergehende Verbreitung antijüdischer Vorurteile die Emanzipationsbestrebungen der deutschen Juden gefährdeten. In den deutschen Staaten herrschten unterschiedliche rechtliche Regelungen, die den ansässigen Juden zumeist keinen gleichberechtigten Status als Staatsbürger gewährten.6 Berichte über vermeintlich grausame Ritualmorde orientalischer Juden an Christen waren für die Forderung nach Gleichberechtigung daher ausgesprochen hinderlich. Die Tatsache, dass auch in der deutschen Presse der Anschein erweckt wurde, die Anklage entspreche der Wahrheit, gefährdete die angestrebte Emanzipation der deutschen Juden, was erklärte Gegner der Emanzipation zu nutzen wusstenJ

~

Die Berichterstattung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse 1SS

Zw~sc lhell1l Presse ILD~nd Po Wcß k

Die Besonderheit der Damaskus-Affäre - die diplomatischen Aktivitäten der europäischen Juden - macht sie zu einem Wendepunkt in der jüdischen Geschichte. Diese neuen Handlungsmöglichkeiten waren jedoch untrennbar mit den geopolitischen Interessen der europäischen Großmächte im O rient verbunden (Kirchhof[ 2oos, 133f.).Die Region erlebte seit den 182oer Jahren aufgrundder Schwäche des Osmanischen Reiches zahlreiche Umbrüche. Im Zuge dessen weiteten die europäischen Großmächte ihre Bündnisinteressen auf den Orient aus. Ende der 3oer Jahre spitzte sich der Konflikt zwischen dem O smanischen Reich und Ägypten um die Provinzen Palästina, Syrien und Libanon zu (Craig 199s, 38). Frankreich versuchte mit der Förderung des ägyptischen Vize-Königs Mehmet Ali seinen Einfluss in der Region zu stärken. Großbritannien sah dies nicht nur auf Grund der traditionellen Animositäten beider Staaten mit Besorgnis, sondern weil auch Ägypten und die Provinzen Palästina und Syrien für die Sicherung des Seeweges nach Indien zunehmend an Bedeutung gewannen (Dodwell 1931, w3). Im Zuge der neuerlichen Expansionsbestrebungen Mehmet Alis kam den europäischen Gesandten vor Ort eine große Bedeutung zu. Für die Damaskus-Affäre, die sich in diesem Umfeld ereignete, waren sie es, die den Vorfall schließlich zu einer diplomatischen Affäre machten.

Die Stellung der europäischen Gesandten im Osmanischen Reich als Schutzmacht für europäische Staatsbürger und osmanische Untertanen, vor allem Christen, galt in Syrien auch unter Mehmet Ali. Im Falle der DamaskusAffäre führte diese Verantwortlichkeit zur Involvierung des französischen Konsuls Comte de Ratti-Menton in das Ermittlungsverfahren. Seine Schutzfunktion galt den katholischen Christen der Stadt und somit auch dem verschwundenen Kapuzinermönch Thomas. Ratti-Menton, der die Methoden der lokalen Behörden gegen die Angeklagten von Beginn an kritiklos unterstützte, geriet selbst in die Kritik, als ein österreichischer Staatsbürger angeklagt wurde und somit der Österreichische Konsul Casper Merlato in das Geschehen eingriff. Merlato stellte nicht nur die Untersuchungsmethoden in Frage, die vier Menschen das Leben kosteten und auch vor der Inhaftierung von sechzig Kindern nicht Halt machten, um flüchtige Verdächtige zur Rückkehr zu zwingen (Frankel 1997, 39-43 und 46-47), sondern verfasste zudem einen ausführlichen Bericht über die Geschehnisse, der in die europäische Presse gelangte und die Verteidigung der Damaszener Juden maßgeblich unterstützte.

Ebenso wie diese politische Komponente verlieh die Art und Weise der europäischen Presseberichterstattung der Affäre eine Dynamik, die entscheidend dazu beitrug, dass nicht nur der Fall verhandelt, sondern das Judentum selbst

156 Kerstin von der Krone

unter Anklage gestellt wurde. Aufgrund der Spannungen im Orient war die Aufmerksamkeit in Europa für Nachrichten aus der Region besonders hoch. Zudem spielte in der deutschen Presse die Auslandsberichterstattung eine exponierte Rolle, da sie weit weniger den Zensurbestimmungen der Karlsbader Beschlüsse von 1819 unterlag als die Inlandsberichterstattung. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass sich bis zu drei Viertel der politischen Berichte mit dem Ausland beschäftigten (Blumenauer 2000, n6).

Zunächst waren es aber die französischen Journale, welche die Ereignisse nach Europa trugen und zu keinem Zeitpunkt den Wahrheitsgehalt der Anklage in Frage stellten. Insbesondere regierungsnahe Zeitungen und Zeitschriften verteidigten die Handlungen und Methoden des französischen Konsuls und der lokalen Behörden. Aus Sicht der französischen Juden, die seit der Französischen Revolution über die volle Gleichberechtigung verfügten, bedeutete die Verwicklung eines französischen Beamten in ein Verfahren, das in dieser Form in Frankreich undenkbar gewesen wäre, und die Verteidigung die ser Methoden durch die französische Regierung und Presse eine Vertrauenskrise. Im Gegensatz dazu berichteten die englischen und Österreichischen Zeitungen8 vorwiegend zugunsten der Damaszener Juden, insbesondere nachdem die Folterungen allgemein publik geworden waren. Die deutsche Presse entsprach in wesentlichen Teilen der französischen . Obwohl die großen Blätter Augsburger Allgemeine Zeitung (AAZ) und Leipziger Allgemeine Zeitung (LAZ) behaupteten, sich neutral zu verhalten, überwogen neben einigen wenigen Berichten zugunsten der DamaszenerJuden jene Artikel, die Informationen ohne Prüfung des Wahrheitsgehaltes verbreiteten und auch den obskursten Thesen über die jüdische Religion eine Plattform boten.9 Die deutsch-jüdische Presse hingegen entwickelte sich im Laufe der Affäre zum wichtigsten Informationsmedium der deutschen Juden, die der skandalösen Berichterstattung der deutschen wie französischen Tagespresse entgegen wirkte. Mit Blick auf diese deutsch-jüdische Berichterstattung bietet es sich an, auf die erschienenen Wochenschriften zurückzugreifen. Diese konnten aufgrund ihres Erscheinungsintervalls am ehesten den Ereignissen folgen und liefern damit ein Spiegelbild der Wahrnehmungen und Interpretationen der Ereignisse innerhalb des deutschen Judentums. Zu den dafür relevanten Zeitschriften gehören die Allgemeine Zeitung des Judenthums (AZJ) von Ludwig Philippson, DerOrient vonJulius Fürst, die IsraelitischenAnnalen (IA) von Isaak M. Jost und der Israelit des NeunzehntenJahrhunderts von Mendel Hess .

Die Allgemeine Zeitung des Judenthums (1837-1922) erlangte angesichts ihrer überparteilichen Ausrichtung schnell eine große Bedeutung innerhalb der jüdischen Gemeinden Deutschlands und darüber hinaus. Aufgrund ihrer Aktualität, Professionalität und ihres dichten Korrespondentennetzes, das weit über

Die Berichterstattung zur Damaskus-4ffäre in der deutschjüdischen Presse 157

Deutschland hinausging, erreichte die Zeitung schon kurz nach ihrer Begründung eine Vorrangstellung.

10

Die AZJ setzte über Jahrzehnte den Maßstab für den jüdischen Journalismus . Dennoch erreichte Der Orient (1840-1850/51) durch seine wissenschaftliche Ausrichtung eine höhere Q,ualität als die AZJ. Der integrierte Nachrichtenteil des Hauptblattes schuf eine vergleichbare Aktualität auf dem Informationssektor. Wissenschaftliche Abhandlungen und literarische Beiträge, auch zur Damaskus-Affäre, fanden Eingang in das separate Literaturblatt. Anders als der AZJ war dem Orient auf Grund der Verwicklungen seines Herausgebers in die 1848er Revolution keine sehr lange Lebensdauer beschieden (Toury 1g8g, 6d). Die IsraelitischenAnnalen (1839-1841) wurde von Dr. Isaak M. Jost (1793-186o) herausgegeben, einem Pädagogen und Historiker, der als erster eine moderne jüdische Geschichte11 verfasst hatte. Angesichts des Bildungsanspruches von J ost überwogen historische und pädagogische Themen innerhalb der Programmatik der JA. An erster Stelle standen aber auch hier "Nachrichten über die Israeliten aller Länder." Die radikalste und ungewöhnlichste der vier Periodika ist Der Israelit des NeunzehntenJahrhunderts (1840-1848). Dieses vom Weimarer Oberrabbiner Mendel Hess (1807-1871) herausgegebene Blatt propagierte entschieden die religiöse Reform (Bunyan 1999, 64f.) und entwickelte sich mit den Jahren zum wichtigsten Medium des radikalen Flügels der jüdischen Reformbewegung.

Enll1le Affärre 1Ulll1ld ihrre Folgell1!

Als die deutsch-jüdischen Zeitschriften im April 1840 die Affäre aufgriffen, zeigten sich in Frankreich bereits die fatalen Auswirkungen der Berichterstattung. Mit Blick auf die apologetischen Schriften Adolph Cremieuxs glaubten die Allgemeine Zeitung des Judenthums und die Israelitischen Annalen zunächst aber noch an die Integrität der deutschen Presse. Ebenso wie Isaak M. Jost, der auf ein "aufgeklärte[s] Deutschland"12 baute, vertraute Ludwig Philippson darauf, dass " D e u t s c h I an d in diesem Punkte das U ebergewicht über Frank reich hat. Das letztere, ungründlich und unwissend, glaubt Beschuldigungen dieser Art noch immer leicht, Deutschland, welches das Judenthum besser kennt, lacht darüber. "

13 Deutschland und die deutsche Presse erhielten hier

einen enormen Vertrauensvorschuss, den sie nicht erfüllten. Die für die deutsche Berichterstattung maßgeblichen beiden Allgemeinen Zeitungen aus Augsburg und Leipzig behaupteten, neutral zu berichten, und publizierten die ihnen zugetragenen Beiträge kommentarlos. Die Redaktionen stellten den Inhalt der Berichte, ob eingesandt oder anderen Publikationen entnommen, nicht in Frage. So erschienen neben einigen wenigen Beiträgen zugunsten der Damas-

158 Kerstin von der Krone

zener Juden zahlreiche Artikel, welche die Schuld der Angeklagten suggerierten, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass Geständnisse erst durch Folterungen erreicht worden waren (Frankel 1997, 140-143)- Für die Augsburger Allgemeine Zeitungist eine positive Ausnahme hervorzuheben: Die Berichte ihres Pariser Korrespondenten Heinrich Reine beschrieben die Entwicklungen in der französischen Hauptstadt und enthielten u. a. den Bericht Casper Merlatos, womit die Verteidigung der Angeklagten innerhalb der deutschen Öffentlichkeit wesentlich unterstützt wurde. 14

In ihren Auswirkungen besonders gravierend zeigten sich aber jene Beiträge, die sich mit Verweis auf das vermeintliche Motiv mit demJudenturn selbst befassten. Die Diskussion um einen Ritualmord muss den europäischen Juden wie ein Deja-vu-Erlebnis vorgekommen sein. Der im Mittelalter weit verbreitete Vorwurf, Juden würden an Pessach christliche Kinder töten, um deren Blut für die Herstellung der Mm:.zot (ungesäuerter Brote) zu nutzen, führte immer wieder zu grausamen Verfolgungen. Im Zuge der Aufklärung glaubte man, diesen Aberglauben überwunden zu haben. Interessant ist, dass in den orientalischen Ländern bis 1840 nie eine vergleichbare Beschuldigung aufgekommen war. Dies veranlasste bereits die ersten Kommentatoren anzunehmen, Christen stünden hinter der Anklage.15 Diese Annahme wird durch die Tatsache gestützt, dass sich Christen, Juden und Muslime seit der Eroberung der Region durch Mehmet Ali in einer wachsenden Konkurrenzsituation befanden (Ma' oz 1984, 29). In Damaskus potenzierte sich diese Entwicklung durch die Politik des Stadthalters Sherif Pasha und den Einfluss der französischen Diplomatie. In dem Maße, in dem Christen an Macht gewannen, nahm der Einfluss der Juden als auch der Muslime16 ab (Franke! 1997, 62) . Zudem waren es griechische Christen, die als Belastungszeugen im Verfahren auftraten. Diese Umstände als Hintergrund der Affäre wurden nur bedingt in der allgemeinen Presse thematisiert. Interessanter erschien hier das vermeintliche Motiv des Ritualmords und dessen Verankerung im Judentum. So verwundert es nicht, dass die Kritik an der Berichterstattung der deutschen und französischen Presse und deren Folgen ein maßgeblicher Gegenstand der deutsch-jüdischen Presse war.

Im Mai 1840 entwickelten sich die Ereignisse in Damaskus zum Top-Thema der europäischen Presse. Handfeste Auswirkungen blieben nicht aus. So berichtete die Allgemeine Zeitungdes]udenthums am 9· Mai erstmals von körperlichen Übergriffen auf Juden in Smyrna,17 eine Woche später meldete sie Ähnliches aus Damaskus/8 und weitere zwei Wochen später wies sie darauf hin, dass es in Galizien "zu Thätlichkeiten gekommen" sei. Zudem wurde auf der Insel Rhodos eine vergleichbare Anklage erhoben.19 Die deutschen Juden reagierten darauf mit öffentlichen Solidaritätsbekundungen. Typisch waren Ehrenerklärungen, die zum einen die Unschuld der Angeklagten mit Verweis auf die Un-

-~

Die Berichterstattung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse 159

tersuchungsmethoden proklamierten und zum anderen historische Abrisse über die Blutbeschuldigung enthielten und deren Unvereinbarkeit mit demjüdischen Religionsgesetz betonten. Nachdem solche Solidaritätsadressen in der allgemeinen Tagespresse, regional wie überregional, veröffentlicht worden waren, fanden nahezu alle in Form von Nachdrucken Eingang in die deutschjüdische Presse. 20 Neben derartigen öffentlichen Erklärungen finden sich Rechtsgutachten deutscher Universitäten aus dem 18 . Jahrhundert, welche die Unrichtigkeit der Anklage nachwiesen. 21

Die darin dokumentierte Nutzung der Wissenschaft entsprach dem Glauben an die wissenschaftlich fundierte Argumentation als allgemein anerkannter objektiver Maßstab und dem Selbstverständnis der deutsch-jüdischen Presse, die sich eben jenem Wissens- und Wissenschaftsideal verpflichtet fühlte. Dies zeigt sich im Besonderen in den Auseinandersetzungen mit der deutschen Presse.

Die deutsche !Presse i~n der Kritik Angesichts der Auswirkungen der Affäre Tückten die allgemeine Presse und ihre Wahrnehmung der Ereignisse sowie das darin vermittelte Bild des Judentums in das Zentrum der Berichterstattung der deutsch-jüdischen Wochenschriften. Zu Beginn konzentrierte man sich auf französischen Publikationen, meist in Verbindung mit Berichten über die Aktivitäten Adolphe Cremieuxs. Die deutsche Presse rückte ab Mai 1840 in den Mittelpunkt des Interesses. Am 2. Mai verurteilte die Allgemeine Zeitung des Judenthums die "deutsche Journalistik", die wie die französische "diesen Gegenstand(( in "empörender Weise(( behandelt habe. "Daß dieselbe Verleumdung noch heutigen Tages durch eins der geachtetsten deutschen Blätter ins Publikum gebracht werden konnte, muß jeden Freund deutscher Bildung mit tiefer Betrübnis erfüllen. "22 Ende Mai verschärfte sich der Ton, als sowohl in der Leipziger als auch in der Augsburger Allgemeinen Zeitung die jüdische Religion und ihre Qyellen auf obskurste Weise thematisiert wurden. Die Behauptung der AAZ, die Tora (Fünf Bücher Mose) enthalte ein Gebot für Menschenopfer, kommentierte die AZ] wie folgt: "Es ist scheußlich, wie Falschheit, krasseste Unwissenheit und bodenlose Keckheit sich verbinden, und Blätter, die sich für den Pulsschlag der deutschen, wo möglich europäischen Bildung ausgeben, dies so hinschreiben und in alle Welt verbreiten lassen. '' 23 Die Enttäuschung über die deutsche Presse fand auch in die anderen Zeitschriften Eingang, wenngleich weniger umfangreich. Die Israelitischen Annalen problematisierten die Auswirkungen der "Zeitungsanhetzungen" (wie etwa einen Übergriff im Elsass) und erwarteten angesichts der Art

r6o Kerstin von der Krone

und Weise der Berichterstattung noch Schlimmeres. 24 Ähnlich, jedoch allgemeiner, äußerste sich der Israelit des Neunzehnten Jahrhunderts in seinem ersten Bericht am r. Juni. So habe die Unachtsamkeit der europäischen Presse im Umgang mit unbewiesenen Behauptungen erst eine Verteidigung des Judentums notwendig gemacht. 25 Der Orient sparte eine detaillierte Pressekritik aus; jedoch stellte J ulius Fürst schon zu Beginn seiner Berichterstattung resignierend fest, dass es zwar angesichts der Fremdartigkeit und Absurdität der Anklage nicht zu vermuten war, aber "der Heißhunger der Journale auch diese Speise nicht verschont" habe. 26 Fürst thematisierte die europäische Presseberichterstattung erst wieder im Rahmen eines Rückblicks auf die Ereignisse im August r84o, wobei er sich vor allem auf die französische Presse bezog, die "das Ereignis geschäftig durch die Welt posaun[te], ohne nur an seiner Abgeschmacktheit zweifeln zu wollen. "27 Auf eine detaillierte Kritik einzelner Berichte der deutschen Presse verzichtete er - mit Ausnahme der TalmudDebatte in der Leipziger Allgemeinen.

Deli" Ta~mudl lUIInlter All1l~dage Ein besonderes Beispiel für die Art und Weise, wie die deutsche Presse mit dem Thema umgegangen war und welche Reaktionen von Seiten der deutschen Juden sie hervorgerufen hatte, zeigt sich in einer Debatte um den Talmud28 in der LAZ. Beteiligt waren ein christlicher Orientalist, der als "Professor von der Saale" auftrat und anonym blieb, sowie eine Reihe jüdischer Gelehrter wie der Redakteur des Orients, Julius Fürst, der Vorreiter der Wissenschqft des Judentums) Leopold Zunz, und die Ra,bbiner Abraham Geiger und Zacharias Franke!. Aufgrund der Beteiligung von J ulius Fürst fand sich die Debatte in Auszügen im Orient wieder. Auf Grund des beispielhaften Charakters dieser Debatte für das Engagement der deutschen Juden und den Umgang damit innerhalb der deutsch-jüdischen Presse, soll hier auf die gesamte Auseinandersetzung in der LAZ eingegangen werden.

Die Debatte nahm am 20. Mai 184029 ihren Anfang, als in der Beilage der LAZ ein längerer Beitrag des Orientalisten erschien. Der durch die Redaktion als "qualifiziert" bezeichnete Professor bewertete ihm vorgelegte antichristliehe Textpassagen als glaubwürdig, die, obwohl es sich dabei nicht um wörtliche Übersetzungen handelte, doch eine Sinnverwandtschaft zum Talmud aufzeigen würden. Jedoch seien die meisten antichristliehen Stellen in den europäischen Ausgaben des Talmuds nicht enthalten, im Gegensatz zu jenen aus Konstantinopel und Saloniki. Gestützt auf seine Feststellungen kritisierte der Professor sodann die Äußerungen Cremieuxs und anderer europäischer

Die Berichterstattung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse r6r

Juden. Diese hätten sich vorschnell auf die Seite der Damaszener Juden geschlagen, wenngleich einiges für deren Schuld spräche.

Julius Fürst antwortete darauf am 27. Mai in der LAZ.30 Er übernahm die Ausführungen des Orientalisten und seine Antwort am 6. Juni in einer ungekürzten Fassung in den Orient31

• Sein Einschreiten begründete er mit dem "Schrecken, daß selbst unterrichtete Leute von den Absurditäten der Tradition befangen sind. [ ... ]Wer hätte geglaubt, daß dergleichen Gräulichkeit auch im rg. Jahrhundert wieder aufgetischt werden könnte! Im Orient ist es freilich geschehen, der keinen Theil hat an der aufgeklärten Wissenschaftlichkeit Europas; aber westeuropäische, deutsche Gelehrte stellen sich noch dazu an, als ob solcher Gräuel im Judenthum wohl möglich sei!" Das hier beschworene vernunftgeleitete Wissenschaftsverständnis fand auch Ausdruck in der Argumentation Fürsts, die zunächst einen historischen Abriss zur Geschichte der Blutbeschuldigung enthielt und dann in eine philologische Aufarbeitung der Ausführungen des Orientalisten überging, indem er dessen Interpretationen widerlegte und auf Talmudpassagen verwies, die der "Wertschätzung anderer Völker" Ausdruck verliehen.

Zacharias Frankel32 kritisierte zwei Tage später nicht nur den Orientalisten für seine Ausführungen, die vor allem zeigten, dass es "voreilig [ist] zu behaupten, der Fanatismus sei ganz aus Deutschland verschwunden", sondern auch die LAZ, die sich für "solche Behauptungen" benutzen ließ. Sowohl die angeblichen Talmudpassagen als auch die Anmerkungen des Orientalisten seien zudem "unwahr und irrig". Seine "höchst unwissenschaftlic h e W e i s e " verdiene "k a u m e i n e r e c h t m ä ß i g e W i d e r I e -g u n g . " Frankeis Worte führten zur einzigen Erwiderung33 des Orientalisten, der darin betonte, er verbreite lediglich eine "rein literar-historische Mittheilung." In seinen Ausführungen zum Talmud stütze er sich auf die Bibliotheca Hebraeca von J ohann Christian Wolf,34 eine Q!..relle, die Franke! erst widerlegen müsse. Der Professor ging sogar so weit, die Gewährung der rechtlichen und bürgerlichen Emanzipation von der Übersetzung des Talmuds abhängig zu machen und brachte damit ein auch in intellektuellen Kreisen verbreitetes Misstrauen gegen die Juden und ihre Tradition zum Ausdruck (Brenner, Jersch-Wenzel und Meyer 2000, r78f.).

Am 3r. Mai35 äußerte sich der reformorientierte Rabbiner Abraham Geiger. Er bezeichnete darin die Ritualmordbeschuldigung als lächerlich, wobei er nicht ausschloss, dass der Pater und sein Diener tatsächlich von Juden umgebracht wurden. Bedingt durch seine Haltung zur rabbinischen Literatur, die er als rein historische Q!..relle betrachtete, begründete er Äußerungen gegen Nicht-Juden im Talmud mit der Entstehungssituation des Werkes. Nichtsdes-

!62 Kerstin von der Krone

totrotz sah er sich genötigt, den Orientalisten hinsichtlich der falschen bzw. ungenau wiedergegebenen Talmudpassagen zu kritisieren. Des Weiteren verwahrte sich Geiger gegen die Aufforderung, Riesser, Zunz und er selbst sollten angesichts der Affäre die Initiative ergreifen und das Judentum gegen diese Angriffe verteidigen. Indem Geiger einerseits ein aktives Engagement gegen die Anklage ablehnte und andererseits die interne Debatte um die Reform des Judentums in seine Argumentation einbezog, provozierte er den Widerspruch der Allgemeinen Zeitung des Judenthums. Diese bezeichnete seine Äußerungen als "unangemessen," da sie aus einem "Privathaß gegen die Talmudisten" resultierten. Die Radikalität der Geiger'schen Position stand dem Anspruch Philippsons entgegen, für das gesamte Judentum zu sprechen, also auch die Orthodoxie einzubeziehen. Lediglich der Protest Geigers gegen die Aussagen des Orientalisten wurde positiv gewertet. Obwohl der Einsatz von Leopold Zunz am Rande als Sieg in diesem Streit gewertet wurde, diskreditierten Geigers Äußerungen in den Augen der AZ] jegliches jüdisches Engagement in dieser Debatte.36

Zunz war es, der die Debatte in der Leipziger Allgemeinen Zeitungarn 31. Mai beendete.37 Ebenso wie Fürst irritierte ihn, dass nach den Fortschritten, die Europa gemacht habe, nun die im von "Barbarei und finsterer Glaubenswuth" geprägten Asien wieder aufgetauchte mittelalterliche Klage dazu führe, dass "Briefe geschrieben und Talmudstellen fabricirt, damit die Verfolgung beschönigt und noch weiter ausgedehnt" werde. Er verwies auf die lange Geschichte vergleichbarer Anklagen und das damit verbundene Leid für die europäischen Juden. Auch bei ihm erntete der Orientalist von der Saale scharfe Kritik, da derartige Äußerungen nur Hass bewirken könnten. Zudem zeuge seine Bewertung von Unkenntnis, da er nur indirekte Quellen benutze und lediglich Vermutungen anstelle. Schritt für Schritt widerlegte Zunz die Behauptungen des Professors und erklärte, sofern es sich um nachweisbare Textpassagen handelte, die Zusammenhänge und Bedeutung dieser Zitate.

Im Vergleich mit den Aktivitäten der französischen und englischen Juden war diese sehr intellektuell ausgerichtete Form des Umgangs mit der Ritualmordanklage auffällig. Für die deutschen Juden war sie im Verlauf der Affäre ausschlaggebend. Den überwiegend akademisch gebildeten Redakteuren erschien die Strategie der verbalen Verteidigung mit teils wissenschaftlichen Methoden Erfolg versprechender, einerseits weil sie damit an die gebildeten Schichten der christlichen Gesellschaft appellierten, andererseits weil die auf Rationalität bedachte Wissenschaft am ehesten Gleichberechtigung versprach. Durch die Verlagerung der Diskussion auf Fakten, Qyellen und wissenschaftliche Methodik stellten Autoren die Vernunft in den Dienst der Wahrheit.

~

Die Berichterstattung zur Damaskus-Ajfäre in der deutsch-jüdischen Presse 163

NeUJe Hal!1ld~ul!1lgsmög~~clhlke~~ell1 e~l!1leu- jiÜJd~sclhlell1 D~p~oma1ie

Betrachtet man die jüdische Rezeptionsgeschichte der Damaskus-Affäre, so ist die Reaktion der europäischen Juden auf die Ereignisse insbesondere auf politischer Ebene das bedeutendste Element der Affäre . Erstmals in der jüdischen Geschichte der Neuzeit nutzten Juden die Möglichkeit, auf höchster Ebene politisch aktiv zu werden. So verwundert es nicht, dass neben der Auseinandersetzung mit der allgemeinen Presse gerade diese politischen Aktivitäten im Mittelpunkt der Berichterstattung der deutsch-jüdischen Presse standen.

Wie bereits zuvor skizziert, konzentrierte man sich zu Beginn auf das Engagement Adolph Cremieuxs in Frankreich. Seine Kampagne gegen die französische insbesondere die konservative Presse wurde teilweise vollständig wiedergegeben. Der eloquente und erfolgreiche Anwalt hatte dabei durch seine Kontakte in die höchsten Kreise der Pariser Gesellschaft Zugang zu wichtigen Informationen, die seine Kampagne unterstützten. So machte ihm Baron James de Rothschild den Bericht des Österreichischen Konsuls Casper Merlatos zugänglich, der diesem in seiner Funktion als österreichischer Honorarkonsul in Paris durch Merlatos Vorgesetzten in Alexandrien Anton Laurin unter Umgehung des üblichen Dienstweges zugespielt wurde (Gelber 1927, 243f.). Innerhalb der deutschen Presse nahm Cremieux schnell einen Heldenstatus ein, der ihm im weiteren Verlauf den von Julius Fürst geprägten Beinamen "Anwalt Israels"38 einbrachte.

Während die Aktivitäten Cremieuxs die deutsch-jüdische Presse dominierten, sahen sich die Autoren irritiert unter den deutschen Juden um.39 Abgesehen von den Wortmeldungen zur oben berichteten Talmuddebatte und wenigen demonstrativen Ehrenerklärungen überwog das Schweigen. Und nicht selten sah man keine Notwenigkeit, sich zu engagieren, wie Abraham Geigers Äußerungen verdeutlichen. Auch Gabriel Riesser, der Vorkämpfer für die Gleichberechtung der Juden in Deutschland, bezog zu keiner Zeit Stellung, obwohl die Affäre sein oberstes Ziel, die rechtliche und bürgerliche Emanzipation zu erlangen, gefährdete. Ironischerweise verdeutlichte die Berichterstattung über Cremieux wie auch die im Folgenden darzulegenden Aktivitäten der englischen Juden innerhalb der deutsch-jüdischen Presse das Manko im be" sonderen Maße.

Auch wenn die englischen Juden vergleichbar schnell erste Schritte unternahmen, wurden diese in der deutsch-jüdischen Presse zunächst nur am Rande wahrgenommen; vielleicht auch weil sie zu Beginn weniger öffentlichkeitswirksam agierten als Adolph Cremieux in Paris. Bereitsam 21. April hatte eine Delegation der Londoner Gemeinde bei Lord Palmerston um die Unterstützung der britischen Diplomatie gebeten. Nachdem die Anklage in Damaskus weiter-

164 Kerstin von der Krone

hin aufrecht erhalten worden war und im Mai r84o die europäische Ö ffentlichkeit bestimmte, veranstaltete die Londoner Gemeinde als führende Gemeinde der britischen Juden mehrere größere Versammlungen zur Unterstützung der Angeklagten. Die Versammelten berieten, welche weiteren Schritte insbesondere auf politischer Ebene folgen sollten. Auf einer Versammlung am 15. Juni r84o beschloss man, eine diplomatische Mission zu entsenden, die, angeführt von Moses Montefiore und Adolph Cremieux, den Unschuldsbeweis für die Damaszener Juden erbringen und einer Verbreitung der Ritualmordanklage im Orient Einhalt gebieten sollte.

Im Gegensatz zu den deutschen und französischen Juden waren die britischen weit weniger einer negativ eingestellten Öffentlichkeit ausgesetzt und profitierten von der Unterstützung der britischen Außenpolitik, die h ier eine Möglichkeit sah, Frankreich unter Druck zu setzen (Kirchhof[ 2005, 135) . Die mehrheitlich positive Einstellung der britischen Bevölkerung gegenüber den Juden stand zudem in einer direkten Verbindung zu dem sehr populären Millenarismus.40 Vor diesem Hintergrund und den britischen Interessen im Orient nutzten die ortsansässigen Juden, vor allem die Vertreter der Londoner Gemeinde, die Chance, direkt bei der britischen Regierung um Beistand für die Angeklagten von Damaskus zu bitten.

Die deutsch-jüdische Presse verfolgte die Londoner Versammlungen mit Begeisterung. Die Allgerneine Zeitung des Judenthurns berichtet "mit wahrhafter Rührung" über die "Bemühungen unsrer Glaubensbrüder in England und Frankreich für unsre leidenden Brüder im Oriente. "41 In den ersten Berichten zur Mission in der AZ] wurde interessanterweise die Teilnahme des aus Schlesien stammenden Orientalisten Dr. Louis Loewe als Repräsentant der deutschen Juden interpretiertY Allerdings besaß Loewe kein derartiges Mandat. Seine Teilnahme gründete sich auf seiner Verbindung zu Montefiore, als dessen Sekretär er auf Reisen fungierte. Hier zeigte sich ein etwas gezwungen wirkendes Bestreben, einen deutschen Anteil an dieser so wichtigen Mission zu konstruieren. Der Orient schloss sich dieser Bewertung der Rolle Loewes als Vertreter Deutschlands an,43 die angesichts der politischen Zurückhaltung der deutschen Juden eine verständliche Vereinnahmung darstellte.

Missioß1l im de111 Or8eß1lt Als die Mission am 4· August r84o in Alexandrien ankam, hatte die orientalische Krise aus Sicht der europäischen Großmächte ihren Höhepunkt überschritten. Frankreich wurde mit dem Viermächteabkommen vom 15. Juli in die Schranken verwiesen und musste seine Unterstützung für Mehmet Ali zurück-

Die Berichterstattung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse r 65

~

ziehen, was diesen wiederum erheblich schwächte (Craig 1995, 39). Angesichts dieser Entwicklung fanden sich in der deutsch-jüdisch en Presse im Vorfeld der Ankunft der Mission skeptische Einschätzungen hinsichtlich ihrer Erfolgschancen.44 Auch wenn einige Ziele der Mission, die Neuaufnahme des Prozesses und die Fortsetzung der Reise nach Damaskus, nicht umgesetzt werden konnten, profitierten die jüdischen Diplomaten jedoch von den internationalen Entwicklungen. Bereits der Bericht Casper Merlatos setzte den französischen Konsul Ratti-Metton unter erheblichen Druck und verhinderte weitere Folterungen. In Alexandrien erwirkten Cremieux und Montefiore die Freilassung der Angeklagten und deren öffentliche Unschulderklärung durch Meh met Ali. Cremieux45 wie Montefiore46 berichteten persönlich in Briefen von den Audienzen. Nachdem die jüdische Delegation den Ferman (formellen Erlass) von Mehmet Ali erhalten hatte, der die Angeklagten für unschuldig, die Anklage für falsch und die Beendigung jeder weiteren Verfolgung erklärte,

überwog die Zufriedenheit bei den Kommentatoren. Die unmittelbaren Bewertungen der Ergebnisse der Mission fielen denn

auch positiv, fast schon überschwänglich aus. Die Tatsache, dass kein neuer Prozess erreicht wurde, wie auch die Verweigerung der Weiterreise nach Damaskus wurde zwar bedauert, aber mit den gegebenen Umständen begründetY Vor allem die Allgerneine Zeitung des Judenthurns tat sich in den ersten Einschätzungen hervor. Die Wendung in der Affäre wertete man als "glücklich en Moment" in der jüdischen Geschichte. 48 Dies erfolgte im Bewusstsein, eine neue Epoche der jüdischen Geschichte sei angebrochen. Diese neue H andlungsfähigkeit wollte man als Gewinn und als Resultat der Bedingungen der Diaspora verstehen. Auch der Orient betonte die Symbolkraft des Erreichten als Beleg für einen Wandel unter den europäischen Juden. W o man früher schwieg, bezog man nun öffentlich Stellung und setzte sich für Gerechtigkeit

ein.49

Naclhw örlkll..llß1lgeß1l eßner dlüp~omatisclhen Mission Auf der Rückreise wusste Cremieux erneut die Öffentlichkeit und damit auch die Medien einzusetzen. Seine Reise durch Italien, Österreich und Deutschland war ein einziger Triumphzug, den die deutsch-jüdische Presse durch ihre Berichterstattung noch forcierte. In nahezu jedem Ort, an dem Cremieux H alt machte, gaben die ansässigen jüdischen Gemeinden Festbankette zu seinen Ehren, denen oft auch hochrangige nicht-jüdische Persönlichkeiten beiwohnten. Hier taten sich die deutschen Gemeinden besonders hervor. Cremieux nutze die Aufmerksamkeit, um Politiker zu treffen und von den Ergebnissen

··~' .. ·-;. -~

166 Kerstin von der Krone

der Mission zu berichten. Die Verehrung Cremieuxs, die sich bereits zuvor in Bezeichnungen wie "Advokat Israels" ausdrückte, fand hier ihren Höhepunkt.50 Die IsraelitischenAnnalen sprachen mit Blick auf die Gründung jüdischer Schulen durch Cremieux in Kairo von "Menschenbeglückung. "51 Der Israelit des NeunzehntenJahrhunderts bezeichnete ihn als "Verbreiter des Lichts. "52

Die Berichterstattung zu Moses Montefiores Rückreise, die bis auf einen feierlichen Empfang in London nur wenig mit jenem Triumphzug gemein hatte, den Cremieux erlebte, war wesentlich zurückhaltender. Montefiore traf ebenso wie Cremieux hochrangige Politiker, setzte dabei jedoch weit stärker die diplomatischen Ambitionen der Mission fort. So verblieb er zunächst im Orient, erwirkte einen weiteren Ferman in Konstantinopel und warb im Vatikan für die Anerkennung der Unschuld der Angeklagten.53 Innerhalb der deutsch-jüdischen Presse blieben diese Aktivitäten Montefiores zwar nicht unerwähnt, doch erlebten sie eine weitaus geringere Resonanz als Cremieuxs Reise. Die beiden unterschiedlichen Persönlichkeiten (Frankel 1997, 339f.) fanden unterschiedliche Wahrnehmung. Gegenüber dem älteren, stärker in der jüdischen Tradition verankerten Montefi.ore diente der junge, eloquente Anwalt Cremieux vor allem den reformorientierten deutschen Juden als Vorbild, die mehrheitlich in der deutsch-jüdischen Presse vertreten waren. So spielten beide aufgrund ihrer Beziehungen und Fähigkeiten unterschiedliche Rollen in der Affare: Cremieux war für die Wahrnehmung in der europäischen Öffentlichkeit wichtig. Insbesondere versuchte er, die französische Presse mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, und nutzte dafür seine Fähigkeiten als Anwalt ebenso wie seine Verbindungen zur gehobenen Pariser Gesellschaft. Monteflore blieb hingegen der stille Diplomat, was sich vor allem im Orient für die jüdische Sache als hilfreich herausstellte. Durch seine früheren Reisen kannte er die Situation vor Ort und war bereits 1839 auf Mehmet Ali getroffen. Sein Geschick in politischer Hinsicht, auch bezüglich der Kommunikation mit den jeweiligen jüdischen Gemeinden, war unerlässlich.

Ungewöhnlich im Zusammenhang mit der Rückkehr Montefiore ist eine Kritik im Orient am Zeitpunkt seiner Abreise aus Konstantinopel. Angesichts der Tatsache, dass nun "ganz Syrien [nun J pacifirt ist" bräuchten die jüdischen Gemeinden "jetzt mehr als je eine Einwirkung der europäischen Juden."54

Eine Kritik, die durchaus auch Cremieux gegenüber angebracht gewesen wäre. Vergleichbares ist von kritischen Tönen zu den Vorbereitungen auf den Londoner Empfang zu sagen. Anders als die Festveranstaltungen und Geschenke für Cremieux, die zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt wurden, fand die Spendensammlung für ein Geschenk zu Ehren Montefiore hingegen Kritik bei dem Londoner Korrespondenten des Orients.55 Dieser Korrespondent war der Student Moritz Steinschneider, der später einer der wichtigsten jüdischen

~

Die Berichterstattung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse 167

Bibliographen des 19. Jahrhunderts werden sollte. Seine Kritik ist im Zusammenhang mit Berichten im Herbst 1840 und im Frühjahr 1841 über die millenaristisch beeinflusste Debatte um die Gründung eines jüdischen Staates im H eiligen Land zu sehen.

Ihren Beginn hatte diese Debatte im Orient jedoch bereits im Juni r84o und unabhängig von den Londoner Berichten. Am 27. Juni veröffentlichte der Orient einen im Inhaltsverzeichnis als "seltsam" angekündigten Aufruf aus Konstanz. Der Autor zeichnete darin ein positives Bild der Lage im Orient und forderte die Juden zum Handeln auf. Da sich Christen und Türken "kampfgerüstet" gegenüber stünden, dürfe Israel nicht die "Hände in den Schoß legen". Dieser protozionistische Aufruf basierte auf der Enttäuschung über die Situation der Juden in Europa, ein "Unglück", das nur mit der Rückkehr ins "Vaterland" beendet werden konnte.56 Einen Monat später erschien eine Reaktion auf den Konstanzer Aufruf, die zwar den Diskussionsbedarf des Vorschlages würdigte, aber auf einer nüchternen Betrachtung der Situation bestand. Er wies die negative Sicht auf die Lage der europäischen Juden zurück und verneinte jegliche "Staatstheorien" im JudentumY Der Beitrag war von dem Unwillen geprägt, das Judentum als Nation zu definieren und repräsentierte darin die Mehrheit der deutschen Juden, die sich als deutsche Bürger verstanden und in Loyalität dem Staat verbunden waren (Volkov 1992, 93f.).

Im Herbst 1840 tauchte die Frage eines jüdischen Staates in den Berichten Steinschneiders aus London erneut auf. Hier stand die Debatte im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten Millenarismus. Die politischen Umstände des Jahres 1840, vor allem der wachsende machtpolitische Einfluss der britischen

· Regierung im Orient, ließen die Gründung eines jüdischen Staates zur realistischen Option werden (Weber 1999, rr2). Die Haltung Steinschneiders wie auch Fürsts zu den millenaristischen Aktivitäten blieb ambivalent und führte zu Beginn des Jahres 184r zunehmend zu Kritik an den Plänen. Fürst sprach sich letztendlich gegen diese Option aus, auch wenn er einen Diskussionsbedarf anerkannte und als einziger eine offene Debatte innerhalb seiner Zeitschrift zuließ. Die Allgemeine Zeitung des Judenthums und die Israelitischen Annalen lehnten schon allein die Diskussion um einen jüdischen Staat ab. 58 Der Israelit des NeunzehntenJahrhunderts ignorierte dieses Thema ganz.

Die hier erläuterten Diskussionen um die Möglichkeit einer jüdischen Staatsgründung haben vor allem zionistische Historiker59 dazu veranlasst, darin eine versäumte historische Chance zur Gründung eines jüdischen Staates zu sehen, denn neben der offenen Ablehnung dominierte eine abwartende Haltung der jüdischen Führer. Es ist schwierig einzuschätzen, welches Ergebnis bei einer gegenteiligen Entwicklung eingetreten wäre. Zu beachten ist aber, dass ein jüdischer Staat in Palästina zu diesem Zeitpunkt nicht ohne

r r68 Kerstin von der Krone

Schutz der europäischen Mächte überlebt hätte. In den Beiträgen wurde auf die Schwierigkeiten der Umsetzung wie auch auf die Problematik einer millenaristischen Unterstützung hingewiesen. In Deutschland war man zudem darauf bedacht, sich als loyale Staatsbürger zu präsentieren. Einerseits erschien dies mit Blick auf die angestrebte rechtliche Gleichstellung notwendig, andererseits fühlte sich die Mehrheit der deutschen Juden diesem Staat stärker verbunden als dem Land ihrer Ahnen. Die religiöse Zionserwartung hatte längst ihre konkrete Bedeutung verloren und begann, zum bloßen Ritual zu · verblassen (Volkov 2000, 43).

Sch!!!.llssbemelrk!Ulrig)e111

Die deutsch-jüdische Presse kann als Indikator für die Wahrnehmung der Damaskus-Affäre durch die deutschen Juden gelten. Hier zeigt sich ein differenzierteres Bild als jene viel beschworene Solidarität, für die Damaskus gemeinhin in der jüdischen Geschichte steht. 60 So ist die Auseinandersetzung mit dem Image, das die Medienberichterstattung jener Zeit transportierte, von einer dominierend wissenschaftlichen Argumentation geprägt, in der sich die deutschen Juden ganz klar von den französischen und englischen unterschieden. Jedoch gab es durchaus unterschiedliche Bewertungen der zu wählenden Strategien, wie die Talmud-Debatte verdeutlichte, und der aus den Entwicklungen im Orient und in Europa zu ziehenden Schlussfolgerungen, wie die Diskussion um einenjüdischen Staat offenbarte. Ungeachtet dieser Randdebatten wies die deutsch-jüdische Presse im Umgang mit der Damaskus-Affäre aber vor allem ein Gefühl für die öffentliche Wirkung der Presse auf- sowohl in ihrer negativen Form, der Veröffentlichung ungeprüfter Berichte und der damit einhergehenden Verbreitung antijüdischer Motive, als auch in ihrer positiven, nämlich der Möglichkeit zur öffentlichen Kritik und der Zeichnung eines positiv besetzten Bildes . Zentral dafür waren die neuen Handlungsmöglichkeiten, die anhand der Affäre und der damit verbundenen politischen Aktivitäten sichtbar wurden.

Die Dimension der Affäre innerhalb der deutsch-jüdischen Pressegeschichte erschließt sich, wenn man den Umfang der Berichterstattung betrachtet. 61

Über den Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr erschienen umfangreiche Beiträge. Die Damaszener Geschehnisse dominierten phasenweise ganze Ausgaben. Das Interesse spricht für die Bedeutung der Affäre als Medienereignis und weist sie als einen ersten Höhepunkt der deutsch-jüdischen Pressegeschichte aus. 62 Für die deutschen Juden war die Berichterstattung innerhalb der jüdischen Presse nicht nur eine wichtige Informationsquelle, sondern auch ein Ort zur Diskussion über einzelne Elemente der Affäre. So bildeten die jüdi-

,n..,qn.._,

... -~n;,.. ~

Die Berichterstattung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse r6g

sehen Wochenschriften eine Kommunikationsplattform, die es ihren Lesern ermöglichte, jenseits der oft voreingenommenen allgemeinen Presseinformationen über die Geschehnisse in Erfahrung zu bringen und eine eigene Sicht auf die Ereignisse zu entwerfen.

Anmerrk1U11119Jel11

1 Zur Damaskus-Affäre und ihren politischen Hintergründe vgl. Frankel (1997).

2 Am 5· Februar r84o verschwanden der Kapuzinermönch Thomas und sein Diener Ibrahim spurlos. Was mit beiden geschah konnte nie geklärt werden.

3 Im Zuge der bürgerlichen Emanzipation veränderte sich die Lebenswirklichkeit der europäischen Juden. Insbesondere in Deutschland führte dies zu Bestrebungen, das hergebrachte Verständnis des Judentums neu zu definieren. Ein Ergebnis dieser Bestrebungen war die Herausbildung der Reformbewegung. Dieser stand die Neo-Orthodoxie gegenüber, die weitaus weniger bereit war, Traditionen aufzugeben. Einen Mittelweg verfolgte die konservative (positivhistorische) Strömung.

4 Anders als in Frankreich oder England, wo die ersten Zeitschriften in den 30er und 40er Jahren entstanden - z.B . Samuel Cahens Archives Israelites de France (r840-1935) und in England The Hebrew Review (r834-r86o) sowie die orthodoxe Zeitschrift Tlze Voice qf]acob (r841-1848) - konnte die deutsch-jüdische Presse bereits auf eine ca. 9ojährige Geschichte zurückblicken.

5 Charakteristisch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war die so genannte Gesinnungspresse, Publikationen also, die weniger den Mechanismen des Marktes folgten, sondern primär gesellschaftliche und politische Veränderungen bewirken wollten. Konservative Kreise gründeten erst Mitte der 40er Jahren eigene Periodika. Vgl. Toury (1g8g).

6 Zur Entwicklungen der rechtlichen und gesellschaftlichen Anerkennung der deutschenJuden vgl. Brenner,Jersch-Wenzel und Meyer (2000, 260-284).

7 Dies galt auch über die Ereignisse selbst hinaus. Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert gehörte die Damaskus-Affäre zum Repertoire antisemitischer Pamphlete.

8 Im Falle Österreichs beeinflusst durch die direkte Intervention Metternichs. vgl. Franke! (1997, 137f.) .

9 Im Detail sei hier aufFrankel (1997, 109-147) verwiesen.

10 Der kontinuierliche Erfolg Philippsons und seiner Nachfolger ist in der deutsch-jüdischen Pressegeschichte einmalig. Genaue Zahlen über die Auflagenstärke liegen erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor. Die Schätzungen schwanken stark. So gibt Michael A. Meyer für das Jahr 1845 16oo

170 Kerstin von der Krone

Abonnenten an (vgl. Brenner, Jersch-Wenzel und Meyer 2000, 162). Joachirn Kirchner (1962, 147) nennt für das Jahr 1850 700 Abonnenten. Für die hier relevanten frühen 40er Jahre ist vermutlich eine Zahl zwischen den beiden genannten anzunehmen.

n U .a. Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Makkabäer bis azif unsere Tage, 9 Bde., Berlin I82o-1828; Allgemeine Geschichte des Israelitischen Volkes, 2 Bde., Berlin 1832; Neuere Geschichte der Israeliten von z8zs-1845, 3 Bde., Berlin I846-1847, auch als 10. Bd. der Geschichte der Israeliten seit der Zeit ... aufgelegt; Geschichte des Judenthums und seiner Sekten, 3 Bde. Leipzig 1857-1859·

12 "Nachrichten und Correspondenzen. Paris, den 14. April", JA, 24. April 184o: ISO·

13 "Syrien. Paris, IO. April",AZJ, 25. April 1840: 236.

14 Reines Berichte beschäftigen sich sowohl mit den Ereignissen in Damaskus als auch deren Auswirkungen auf die französische Politik: "Syrien und Aegypten", AAZ, 13. Mai 1840: 1071 (Heine 1979, Bd. 10, 30-31); "Paris, 14. Mai", AAZ, 23. Mai 1840 (Beilage): n46 (ebd., 32-33); "Die Juden und die Presse in Paris", AAZ, 2 .

Juni 1840: 1229-1230 (ebd., 36-39.). Reine schrieb hierzu eine Fortsetzung, welche die AAZ nicht druckte. Reine nahm sie 1854 in die Lutezia auf: "Die Juden und die Presse in Paris: Zweiter Artikel. n. Juni 184o" (ebd., 43-45). Dem folgte ein letzter Artikel: "Paris, 20. Juli", AAZ, 6. August 1840 (Beilage): 1740 (ebd., s8-6o.)

15 Cremieux äußerte sich diesbezüglich in seinem ersten Schreiben an die französische Presse. Abgedruckt in: "Syrien [Angelegenheit der Juden von Damaskus]",AZJ, 2. Mai 1840: 250 und in: "Orient. Paris, 7· April 184o", Orient, 25. April 1840: 128. Ein Bericht aus Konstantinopel kommt zu dem gleichen Schluss, abgedruckt in: "Deutschland. Wien, der 17. April", Orient, 2. Mai 1840: 135·

16 Die Gleichstellung der Christen mit den Muslimen wurde seitens der Muslime als Affront betrachtet. Der Unmut führte 1850 in Aleppo und 1866 in Damaskus zu Massakern an der christlichen Bevölkerung. V gl. dazu: Diner 2003, 58f.

17 "Syrien. Magdeburg, 09. Mai",AZ], 09. Mai 1840: 269f.

18 "Syrien [Angelegenheit der Juden in Damaskus und Rhodus]", AZ], 16. Mai 1840: 277·

19 Am 17. Februar verschwand ein kleiner Junge. Auch hier wurden Juden des Ritualmordes bezichtigt. Auf Drängen der europäischen Konsule eröffneten die türkischen Behörden ein Ermittlungsverfahren, bei dem es ebenso zu Folterungen kam. Die Anklage wurde nach einer Verhandlung in Konstantinopel als unbegründet verworfen. Für detaillierte Informationen vgl. Frankel (1997, 156-163).

20 Solche Erklärungen stammten u. a. von Ludwig Philippson, der diese in der

Die BerichteTStallung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse 171

Magdeburger Zeitung publizierte, von der Jüdischen Gemeinde aus Leipzig oder dem Münchener Rabbiner Hirsch Aub.

Tao-eskontrolle", AZ], 9· Mai 1840: 271-276; "Eines gelehrten Prosyleten unum-2 1 ll Cl

wundene Erklärung, betreffend die so oft wiederholte und neuerdings wieder angeregte Blutbeschuldigung", JA, 12. Juni 1840: 205-208.

22 "Syrien [Angelegenheit der Juden von Damaskus]",AZJ, 2. Mai 1840: 250f.

23 "Syrien. Magdeburg, 18. Mai", AZ], 30. Mai 1840: 309f.

24 "Nachwirkungen der Ereignisse von Damask", JA, 22. Mai 1840: 179 ·

25 "Geschichte des Tages", Israelit des Neunzehnten Jahrhunderts, r. Juni 1840: 111. Der Israelit des NeunzehntenJahrhunderts erschien von April bis September 1840 als Monatsschrift und im Vergleich mit den anderen Zeitschriften in einem viel geringeren Umfang. Dies erschwerte eine aktuelle Berichterstattung. Zudem spielten politische Themen in der Struktur der Zeitschrift eine untergeordnete Rolle, die auch nach der Umstellung auf ein wöchentliches Erscheinen zu beobachten ist.

26 "Orient. Damaskus", Orient, 25. April 1840: 125.

27 "Licht- und Schattenbilder aus der Geschichte der Gegenwart. Erfolgte Schritte zu Gunstender in Damaskus Verfolgten", Orient, 22. August 1840: 264.

28 Neben der Bibel das zweite Hauptwerk des Judentums. Aus mündlicher Überlieferung um 500 u. Z. entstanden. Es gibt zwei Fassungen, den ältere Jerusalemer (auch genannt: Palästinensischer) Talmud und den jüngeren kanonischen Babylonischen Talmud.

29 "Die Juden in Damaskus", LAZ, 20. Mai 1840 (Beilage): 1518-1519.

30 Qulius Fürst], "Die Blutfrage des Judentums", LAZ, 27. Mai 1840 (Beilage).

1597-1598.

31 Qulius Fürst], "Orient. Damaskus", Orient, 6. Juni 1840: 175-178.

32 [Zacharias Fränkel], "Erklärung", LAZ, 29. Mai 1840: 1618.

33 "Erwiderung", ebd.

34 Johann Christoph Wolf, 1683-1739, Professor für orientalische Sprachen und Literatur an einem Hamburger Gymnasium. Bibliotheca Hebraeca, entstanden 1715-1733, 4 Bde. V gl. dazu EJ, Bd. 16, 6os-6o6.

35 [Abraham Geiger], "Breslau, den 25. Mai 1840". LAZ, 31. Mai 1840 (Hauptblatt): 1642.

36 "Syrien", AZJ, 13. Juni 1840: 339·

37 [Leopold Zunz], "Damaskus, ein Wort zur Abwehr", LAZ, 31. Mai 1840 (Beilage): 1645-1547·

38 "Bei dem Eifer und Drange so vieler, Israels Ehre rein zu waschen von dem

r- -,----------------------------~-~--=·~-·=·:··~v~v·•~h~~ ' ~at• • ·---·----~-------

Menschenblute, womit man dieselbe besudelt hatte kann die G h' · " den Edeln herauszufinden d d W ~- . esc Ichte kaurn f rt am Mam, r8 . Dezember , AZ], 2. Januar r84I: 4f.; "Deutschland. Frankfurt . , er zuerst as ort fur d1e Beschim f u . " . · · · aber bezeugen kann sie daß in

11 L .. d f . P ten nahm rn Mam, r8. Dezember (Forts.) , AZ], 9· Januar I84r. 2If., "Onent. Deutsch-

. ' a en an ern ast zu gleicher Zeit d ' a . " · wußt von emander der Sprecher viele ft t . E. un unbe- 1 nd. W1en, 26. November , Orzent, I2. Dezember I84o: 387; "Deutschland. . . ' au ra en, w1e 1n Mann bezeu a . " · · s1e, daß Jener berühmte Advokat Cremieu v· ... d d ' . genkann Frankfurt am Mam, o6. Dezember , Orzent, I9- Dezember I84o: 395f.; "Licht-

. x, Iceprasl ent es Consist . . . .. . . Pans, als er kaum die erste Kunde der scheußli h A kl onums zu und Sch attenbilder aus der JUdischen Geschichte der Gegenwart: Herr Cre-.. h d c en n age vernom · · " 0 · 6 D b 8 6 8 N h · h d C ac ter un rechter Anwalt Israels auftrat

1 1 h b' men, als rnieux m Wien , rzent, 2 . ezem er I 40: 40 -40 ; " ac nc ten un or-

d ' a s we c er er Is zum Au b . . .. . " en Kampfplatz der Vertheidigung nicht verlassen hat." V 1

_ gen hck respondenzen: Crem1eux auf der RuckreiSe , JA, I8. Dezember I84o: 423-426; Schattenbllder aus der J. üdischen Geschichte der G Eg · "Licht- und Gesch ichte des Tages", Israelzt des Neunzehnten Jahrhunderts, 20. Dezember I84o:

egenwart: rfolgte S h . " zu Gunstender in Damaskus Verfolgten" Orz·ent nn A 8

c ntte 43. G eschichte des Tages", Israelit des Neunzehnten Jahrhunderts, n. Januar I84I: ' '""'""'· ugust I 40" 264 u d 0 . ' " ent, 29- August I840: 2)0- . ' n n, 55f.; "Geschichte des Tages", Israelit des Neunzehnten Jahrhunderts, 24- Januar I84I:

39 Der Orient wundert sich übe d S h . . " 62 L; "Geschichte des Tages", Israelit des N eumehnten] ahrh underts, 7. Februar I 84 r: " . _ r as " c we1gen Rießers. VgL "Orient. Da ·

kus 'Onent, 23- Mai I84o: I85- Auch die AZ] fragt: "Warum hallen solche k mas- 7'f. . . .. . " gen DemonstratiOnen nicht bei uns wieder?" V 1

S . M rafti- 51 Bemerkungen gegen emen Bencht uber den Onent , JA, 15. Januar I84r: 21. M · « AZ7 . . g . " ynen. agdeburg r8 " ar ' v, 30- Mar I 840: 310. ' ·

52 "Geschichte des Tages", Israelit des Neunzehnten] ahrhundertJ, Ir. Januar I 8 4 r: 55.

4° Dre apokalyptischen Erwartungen der Millenaristen umfassten neben d 53 Montefiore versuchte erfolglos, dem Papst eine schriftliche Petition zu überrei-Ruckkehr von Jesus Chnstus, den Sturz des Papstes und die Zerstörun~ der chen. Zudem inteiVenierte er ebenso erfolglos gegen einen Grabstein in Da-osmamschen Rerches auch die Auferstehung eines jüdischen Staates im fi -~-' maskus, der die Schuld der ortansässigen Juden behauptete (vgL Franke! I991>

J

gen Land. In ~er Folge würden die Juden zum Christentum konvertieren ~~~ 38of.). esus als Mess1as anerkennen V gl W b ( . · · e er I999, 129-131) . 54 "Syrien", Orient, 9 · Januar r84r: 9·

4I "Synen. London, I8. Juni" AZ] II J r 8 . . . " . .. _ _ ' ' · u 1 I 40. 397· 55 "Personalchromk und Miseellen Onent, 6. Marz I84r: So.

42 "Synen. Pans, 26. Juni" AZ] 25 J 1· 8 · · .. · . _' ' · u 1

I 4°- 434· 56 "Das Gastrecht bei fremden Volkern m Anspruch zu nehmen, zwang uns un-

43 "Licht- und Schattenbilder aus der jüdischen Geschichte der Ge~enwart. E _ sägliches Unglück, aber nicht ewig sollten wir, unter ihrer Füße getreten, des folgte Schntte zu Gunstender in Damaskus Verfolgten", Orient,

5_ August 184~: heiligen,, Namens- Vaterland- entbehren." "Deutschland. Gonstanz am Rhein,

279· n. Jum , Orzent, 27. Jum I84o: 200-201.

44 "Syrien. Alexandrien, 7· Aug.", AZ], 12. September I84

o: 526. S7 "Vom Neckar. Juli", Orient, 25. Juli I84o: 225-229.

45 "Aegypten:,Alexandrien", AZ], I9- September I840: 537-538; "Wien. Orient. 24- 58 Für die AZ]: "Tageskontrolle", AZ], I9- September I84o: 542-544- Im Falle der September,; Onent, ro. Oktober I84o: 316-3I7; "Reise der Herren Cremieux und JA bleibt eine direkte Wertung aus, Jost wendet sich jedoch im Verlauf der ge-Montefiore ,JA, 2. Oktober I84o:

333.334

_ samten Berichterstattung gegen eine nationale Definition des Judentums. Kon-

46 "Aegypten. London, r. Sept.", AZJ, 03

_ Oktober IS 0

_ 6

_ 68

. Al . I kret zur Debatte um einen jüdischen Staat' "Verhandlungen in England betref-

A [D

. . 4 · 5 55 , " exandnen, 6. c d d' B h .. d J d · p 1·· · " LA 8 J · 8 Ak ugust re1 Bnefe Montefiore's an das Co 't' . L d ]"

0 . ten Ie esc utzung er u en 1n a ast1na , , I . uni I 41: 193-195; " -

m1 e 1n on on , nent, 10. Okto- .. · · .. · · · · ber r84o: 314-316· Geschichte des Tages" I z·t d

71r h tenmaßige Darstellung, betreffend die frommen Spenden fur die vier heiligen

' " , srae z es Jveunze nten]ahrhunderts o8 .. " November I84o, Ig-2

o. ' · Stadte , JA, 20. August I84r: 268f.

4 7 "Aegypten. Wien, 24. Sept.", AZ], I] . Oktober IS4

o : 598

_ 59 Genannt seien hier Sirnon Dubnow, N athan Gelber und Ben· Zion Dinur.

48 "Tageskontrolle", AZ], I). Oktober I84

o: 605

r_ 6o Interessanterweise waren hier deutsch -jüdische J_-Iistoriker wie der Herausgeber 49 Orient L · ·

0

b "

0

. der JA Isaac M . Jost und Hemnch Graetz federfuhrend.

" . eipzig, 2I. ct r. ' rzent, 07- November I84o· 345-346

50

Oeste · h w· N " . . 6I Am umfangreichsten berichtete die AZ]. In der Hochphase befasste sie sich auf

" rre1c . Ien, 30. ov. AZ] I9 D b 8 . 8 · · · · · · · F .. th D b " ' ' · ezem er I 40. 73s-73 ; "Deutschland. sechs bts sieben Seiten (bei I2 bts I6 Seiten Gesamtumfang) mit der Damaskus·

ur ' 4· ezem er , AZ] 26. Dezember I84o· . D hl d 1 • • • • • • d ' · 750-752, " eutsc an . Frank- Affare. Erst m der N achbenchterstattung hegt die Benchterstattung an erer

17 4 Kerstin von dtr l\. ----:..

Blätter wie der Orient oder die JA anteilsmäßig vor der AZ], wobei zu b ! · d d G f d. Z · · · eac lten 1st, ass er esamtum ang 1eser eltungen gennger 1st als jener der AZJ n· relativiert den absoluten Umfang der AZ] und wertet vor allem den Orit~t les

· ß d B · h · h auf der 1m Ausma er enc terstattung msgesamt am e esten an die AZ] herar _ reichte. Julius Fürst druckte im Spätsommer 1840 mehrere umfangreiche Rü L blicke, die das zeitweilige Informationsloch ausgleichen und - cranz im s· c

o tnne des Anspruches Fürsts - eine differenziertere Analyse präsentierten sollten.

62 Sie ist aber keineswegs der Ausgangspunkt der jüdischen Presse in Europa, wie immer wieder behauptet wird. In Deutschland existierten alle genannten Wochenzeitungen - nebst zahlreichen Monats- und Jahresschriften - bereits vor

Beginn der Affäre. In Frankreich und England ist die Bedeutung der Affäre für die Entwicklung der jüdischen Presse wichtiger, doch hatte sie auch hier eher eine festigende Wirkung, als dass sie eine grundlegende Entwicklung begrün dete (vgl. Mevorah 1958).

AIU!sgewerrtete Zent1Ullrngell1l !UIIl1ld Zeü~scrnllrnfftell1l Allgemeine Zeitung des]udenthums: Ein Unpartheiisches Organfür allesjüdische Interesse in Betriff

von Politik, Religion, Literatur, Geschichte, Sprachkunde und Belletristik (AZ]) . Leipzig und Berlin, 1837-1922.

Augsburger Allgemeine Zeitung (AAZ). München und Augsburg, 1798-1925· Der Orient: Berichte, Studien und Kritiken für jüdische Geschichte und Literatur. Zunächst fiir

Staatsmänner und Gesetzgeber,für höhere Theologie und Orientalismus,für Bibliotheken und Museen. Leipzig, I84o-185I.

Der Israelit des Neunzehnten Jahrhunderts: Ein Wochenblattfür die Kenntnis des jüdischen Lebens, besonders in religiöser Beziehung. Kassel und Mannheim, 1839-1848.

Israelitische Annalen. Ein Centralblatt für Geschichte, Literatur und Cultur der Israeliten aller Zeiten und Länder (IA). Frankfurt am Main, 1839-184I.

Leipziger Allgemeine Zeitung, seit 1843 unter dem Titel Deutsche Allgemeine Zeitung (LAZ) . Leipzig, 1837-1879·

Zitoerte literaturr Blumenauer, Elke. 2000. Journalismus zwischen Presstfreiheit und Zensur: Die Augsburger

"Allgemeine Zeitung(( im Karlsbader System (I 818-I 848) . Köln: Böhlau.

Brenner, Michael, Steffi Jersch-Wenzel und Michael A. Meyer. 2000. Deutsch-jüdische Geschichte der Neuzeit, Bd. 2: I]80-I8]L München: Beck.

Bunyan, Anita. 1999· The emancipation debate in "Der Israelit des Neunzehnten Jahrhunderts" 1839-1845· In The German-Jewish dilemma: From the enlightment to the

. ht rsta ttung zur Damaskus-Affäre in der deutsch-jüdischen Presse

ß!rtC~

1

}l<T. von Edward Timms und Andrea Hammel, 63-75·

175

Lewiston: Edwin

ShOOfl, o

1\fellen Press . ·. Gordon - 1995- Geschichte Europas I8I5·198o: vom Wiener Konf!7eß bis zur Gegenwart.

cra.tg, rvf ünchen: Beck. • 1 r Dan-

1997. "Meines Bruders Wächter": Zur Diplomatie jüdischer Fragen

0"'~8 ~ 0 .

1919. In Ich handle mit Vernurift: ein Almanach_ zum forifi:ehnjährigen Bestehen der Lite·

roturhandlung, hg. von Barbara P1cht, 24-37· Munchen.

0

Diner. 2003- Ethnos und Demos: Politisierung des Unterschieds · Religion Da ~nd Nationalität im Osmanischen Reich. In Gedächtniszeiten, hg. von Dan Diner,

_"_6 "- München Beck. Do~~eli, Henry. 193r. The jounder of modern Egypt. Cambridge: Cambridge U niversity

Press . Erb, Rainer- 1994- Die "Damaskus-Aff>re" 1840 und die Bedeutung des Hauses Rothschild für die Mobilisierung der öffentlichen Meinung. In Die Rothschilds:

Beiträge zur Geschichte einer europäischen Familie, hg. von Georg Heuberger, IOI-II5·

Frankfurt am Main, Sigmaringen: Thorbecke. Franke!, Jonathan. 199 7. The DamaJCUJ '!!fair: "Ritual murder", politiCJ, and the] ews in 18 4 o.

Carnbridge: Garnbridge University Press. Gelber, N athan. 1927. Oesterreich und die Damaskusaffaire im Jahre 1840. Jahrbuch

derJüdisch-Literarischen Gesellschcift 18: 217-264. !{eine, Heinrich. 1979· Säkularawgabe: Werke· BriefWechsel - LebenszeugnisJC, hg. von der

Nationalen Forschungs- und Gedenkstätte der klassischen deutschen Literatur in W eimar und dem Centre National de la Recherche Scientifique Paris, Bd. 10

und n (Teilbd.l .2.). Paris: Akademie-Verlag u.a . Hyamson, Albert M. 1952. The Damascus Affair 1840. Transactionsofthe]ewishHiJtori·

cal Society q[England 16: 4 7-71. Kirchhoff, Markus. 2005. Einfluss ohne Macht · Jüdische Diplomatiegeschichte

I815-I8I7 . In Synchrone Welten: Zeiträumejüdischer Geschichte, hg. von Dan Diner, 12I-

q6. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Kirchner, Joachim. 1962. Geschichte des deutschen Zeitschrijtenwesens. Wiesbaden: Harras-

sowitz. Ma'oz, Moshe. 1984. Harek'a la'alilat Damesek. In: Pe'amim 20: 29-36. Mevorah, Baruch. 1958. Ikvoteha shel 'alilat Damesek behitpathuta shel ha'itonut

hayehudit bashanim 1840-1846 [Die Spuren der Damaskus-Affäre in der Ent·

wicklungder jüdische Presse in den] ahren 1840-1846]. Zion 23-24: 46-65. Parfitt, Tudor. 1985. "The Y ear of the Pride of Israel": Montefiore and the Damas

cus Blood Libel of 1840. In The century qf Moses Montrfwre, hg. von Sonia und

Vivian D. Lipman, 13I-148. Oxford: Oxford U niversity Press. Sterling, Eleonore. 1958. Jewish reaction to Jew-hatred in the firsthalf of the nine-

teenth century. Leo Baeck Institute Year Book 3: I03-121.

i -

r-

176 Kerstin von der Krone

Toury, Jacob. 1989. Das Phänomen der jüdischen Presse in Deutschland. Jüdische Zeitungen und Journalisten in Deutschland (Kesher Sonderheft) : 4d-13d.

Volkov, Shulamit. 1992. Juden und Judentum im Zeitalter der Emanzipation: Einheit und Vielfalt. In Die Juden in der europäischen Geschichte, hg. von Wolfgang Beck, 86-w8. München: C.H. Beck Verlag.

Volkov, Shulamit. 2000 Reflexionen zum "modernen" und zum "uralten" jüdischen Nationalismus. In DasjüdischeProjekt der Moderne, hg. von Shulamit Vol.kov, 32-48. Müchen: Beck Verlag.

Weber, Eugen. 1999. Apocalypses: propheciesJ cultsJ and millennial beliifthrough the ages. Garnbridge, Mass.: Harvard University Press .

Re ~ ZJ~~O[(i)aJ~ MedHca1 ~mages: Jew~srru Resporrilses ~o the Jew~srru Bcalrril~err S~e~reo~ype ~[(i) i 89)(Q)s Pa~r~s Zl[(i) d

1955 ~§[fcalte~

R UTH E. !SKIN

The man, an abject, repulsive type, is the dubious financier who pays without counting and wants it known; the despicable orgy in which this low personage wallows is imprinted on his face, the profound mark at once of mindless stupidity and self-satisfaction.1 (Ernest Maindron, 1896, in Joyant 1968, n3)

Stereotypes of Jews in media have been a topic of increasing interest, yet few studies have focused on how those who are stereotyped respond. 2 This ar ticle deals with two different responses to the stereotype of the wealthy J ewish banker as it appeared in posters at two distinct historical moments - 189os Paris and 1955 Israel. The first part analyzes Alphonse de Rothschild's reported reactions to the caricatured image of hirnself in Toulouse-Lautrec's r8g2 poster, Reine dejoie (Q_ueen oj]oy), made to promote Victor Joze's novel o f the same name, at the onset of the Dreyfus decade (Fig. r). This is followed by an analysis of the use of the late nineteenth centu ry European stereotype of the Jewish banker in a 1955 Israeliposter by Shlomo LavieJ No Alliance with the Speculator, made for the MAP AM Party as propaganda for the elections to the third Knesset (the Israeli parliament) (Fig. 2). These representations of a sim ilar Jewish stereotype operated in two very different national, historical and geographical contexts but, as weshall see, were nonetheless meaningfully related.3

The film scholar Annette Kuhn (1992, 6) says, "Meanings do not reside in images," but "are circulated between representation, spectator and social formation."4 Nonetheless, images, and especially caricature-like typical images carry a rhetorical force and their meanings are reinforced or counteracted by other images in the public sphere of media. As this essay seeks to demonstrate, meanings of media images are produced in a relational process. They are cumulative and operate in shifting and fluid networks, sometimes across different historical moments and geographicallocations.

]ewish Images in the Media, edited by Martin Liepach, Gabriele Melischek and J osef Seethaler. Relation, n.s., vol. 2, 177-202. Vienna 2007 © Austrian Academy of Seiences

rrelOJ~io~ is a peer-reviewed book series intended to advance the study of the multifaceted relationships between media and society by emphasizing the comparative dimensions of such research. Monographs, collection of articles, conference proceedings, or edited source material are published in this series. Papers in English and German language are accepted.

General Editor Herbert Matis, Wien

Editorial Board Barbara Baerns, Berlin

Hans Bohrmann, Dortmund Peter R. Frank, Stanford- Heidelberg

Karl Erik Rosengren, Lund Ulrich Saxer, Zurich

Michael Schmolke, Salzburg Walter]. Schütz, Bonn J ürgen Wilke, Mainz

Titles in the New Series: Vol. 1: Europäische Pressemärkte: Annäherungen an eine länderübergreifende Zeitungsstatistik / European Press Markets: Developing Comparative Statistics on Newspapers, edited by Beate Schneiderand Walter J. Schütz (2004)

Editor Assistants Mag. Andreas Micheli

Conor Mulrooney MBS, BBS

http:/ /www.oeaw.ac.at/cmcjRelation.html

ff® ~CQ] ~~© fi1 i1.S., Vot 2

JJ <ewvft§ llil JI mm ;m g<e§ ibm 11:llil <e M <ecdlll;m

editedby Martin Liepach

J ewish Museum Frankfurt

Gabriele Melischek and J osef Seethaler

Austrian Academy of Seiences Commission for Comparative

Media and Communication Studies

Austri an Academy of Seiences Press

«J~W