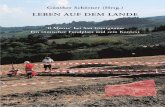

Die archäologische Erforschung der Schnippenburg bei Ostercappeln. Ein erster Zwischenbericht

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Die archäologische Erforschung der Schnippenburg bei Ostercappeln. Ein erster Zwischenbericht

Die archaologische Erforschung der Schnippenburg beiOstercappeln.

Ein erster Zwischenbericht

In: A. Friederichs, K. Igel u. B. Zehm (Hrsg.).Vom Großsteingrab zur Domburg.

Forschungsorientierte Denkmalpflege im Osnabrucker Land.Internationale Archaologie, Studia honoraria 19. Rahden 2002, 75-83.

Sebastian Mollers

Inhaltsverzeichnis

1 Lage und Verkehrsgeographie 2

2 Forschungsgeschichte 3

3 Topographie und Gelandebefund 5

4 Erste Ergebnisse der Flachengrabungen 8

1 Lage und Verkehrsgeographie

Die Schnippenburg, Gemarkung Schwagstorf, Gemeinde Ostercappeln, Land-kreis Osnabruck, liegt auf einem Sporn des Wiehengebirges im Bereich der so-genannten Venner Egge1. Sowohl der nordlich als auch der sudlich gelegeneKamm sind hoher, weshalb keine Moglichkeit besteht ein großeres umliegendesGelande oder sogar die Siedlungskammern in der Hangsandzone nordlich desGebirges zu uberblicken.

Der Bezug der Befestigungsanlage ist in ihrer Lage zur sogenannten ”Bre-mer Heerstraße“ zu suchen, welche ca. 600 m westlich der Burg das Wiehen-gebirge uberquert. Diese wichtige Nord-Sud-Verkehrsverbindung scheint schonin vorgeschichtlicher Zeit von Bedeutung gewesen zu sein, worauf zahlreicheGroßsteingraber und Graberfelder hinweisen, die den Wegverlauf flankieren. AbOsnabruck schließt sich Richtung Suden die sogenannte ”Frankfurter Heerstra-ße“ an, welche, setzt man eine vorgeschichtliche Nutzung der Route voraus, einedirekte Fernhandelsverbindung ins keltische Kerngebiet dargestellt hatte.

Am Nordhang des Wiehengebirges kreuzt die ”Bremer Heerstraße“ eine Ost-West-Verbindung, die sich von der Weser kommend am Nordrand des Wiehen-gebirges entlang zieht und in Teilen dem Verlauf der heutigen Bundesstrasse218 entspricht. Diese Trasse muss spatestens seit der Kaiserzeit in Benutzunggewesen sein, was zahlreiche Munzfunde entlang der Strecke belegen, eine fruhe-re Nutzung kann angenommen werden.2 Damit liegt die Schnippenburg ver-kehrstechnisch sehr gunstig, mit leichtem Sicherheitsabstand und in naturlichgeschutzter Lage, nahe der Kreuzung der wichtigsten uberregionalen Wegesys-teme (Abb. 1) .

Abbildung 1: Karte zur Verkehrsgeographie im Umfeld der Schnippenburg.

1TK 25, Nr. 3615 Bohmte, R: 3444429-3444505, H: 5802300-58024232vgl. Zehm, B. 1985

2

2 Forschungsgeschichte

Das alteste bis dato bekannte Kartenwerk, in dem die Schnippenburg eingetra-gen ist, stellt die 1805 fertiggestellte Sektion IX der zwischen 1797 und 1813unter der Leitung des Generalmajors Karl Ludwig von Le Coq im Maßstab 1:86.400 angefertigten Karte Nordwestdeutschlands dar. Hier ist allerdings nurder Name an entsprechender Stelle verzeichnet (Abb. 2).

Abbildung 2: Ausschnitt der altesten bis dato bekannten Karte, in der dieSchnippenburg eingetragen ist (1805 unter der Leitung des Generalmajors KarlLudwig von Le Coq fertiggestellte Sektion IX einer Karte Nordwestdeutsch-lands). M = 1 : 100 000.

Im Februar 1889 wurde der Wallverlauf erstmals vermessen (Abb. 3). DerHeimatforscher Hartmann erstellte in Zusammenarbeit mit dem Vermessungs-Revisor Meyer einen Plan in dem neben dem Wallverlauf auch ein ”Brunnen“eingetragen war, ebenso wie der noch heute genutzte, als ”Koppelweg“ bezeich-nete Waldweg, welcher die Anlage in Ost-Westrichtung durchschneidet3. In sei-nem Kommentar zur Karte, die er in den Osnabrucker Mittelungen publizierthat, schreibt Hartmann, dass beim Bau des Koppelweges eine eiserne Streitaxtund bronzene Schnallen von Pferdegeschirren gefunden worden seien4. Nahere

3Hartmann, H. 18894Vgl. Hartmann, H. 1889, S. 35.

3

Angaben zu den Fundobjekten fehlen allerdings ebenso wie Zeichnungen, Skiz-zen oder ahnliches. Demnach handelt es sich vermutlich um Informationen, dieHartmann von der Bevolkerung oder dem damaligen Grundstuckseigentumererhalten hat. Er gibt auch den bisher einzigen Hinweis auf die Entstehung desNamens. Nach seinen Angaben wurde die dreieckige Form des Gelandesporns,auf dem die Burg liegt, als ”Schnippe“ bezeichnet.5

Abbildung 3: Erster Plan der Schnippenburg von 1889, erstellt vom Heimatfor-scher Hartmann in Zusammenarbeit mit dem Vermessungs-Revisor Meyer.

Die nachste Erwahnung der Schnippenburg findet sich im Burgenkatalog vonOppermann/Schuchardt, welche die Anlage 1890 anscheinend entsprechend des

5Vgl. Hartmann, H. 1889, S. 34.

4

Hartmannschen Plans in ihr Verzeichnis aufgenommen haben.6

Abgesehen von einer kurzen Erwahnung der Burg im Exkursionsfuhrer zumOsnabrucker Land von Peters 19797 , fehlen bis in die 1980er Jahre weitereUntersuchungen und Publikationen.

1983 wurde die Schnippenburg im Zuge der Inventarisation von Bodendenk-malen im Landkreis Osnabruck in Zusammenarbeit von Katasteramt und Stadt-und Kreisarchaologie Osnabruck neu vermessen. Da auffiel, dass bei einer Ver-breiterung des sog. ”Koppelweges“ die Walle erneut beschadigt wurden, erfolgteals Notmassnahme die Dokumentation des nordlichen Wallprofils am ostlichenWegdurchschnitt8. Das von Zehm 19859 vorgestellte Profil legt die Rekonstrukti-on einer Pfostenschlitzmauer als Frontbefestigung mit innen vorgelagerter Pfos-tenbohlenwand und Erdanschuttung nahe. Eine Holzkohleprobe aus der Brand-schicht des Walles erbrachte ein 14C-Datum von 2100 plusminus 45 bp (Hv12980), was einem kalibrierten 14C-Alter von 171-51 v. Chr. entspricht.

Eine erste Begehung mit Metallsuchgerat fand 1989 durch den Prospekti-onstechniker des Forschungsprojektes Kalkriese Klaus Fehrs statt, bei der unteranderem ein eisernes Tullenbeil geborgen wurde, welches aber zunachst nicht alssolches erkannt wurde. 1999 erfolgte dann eine erneute Begehung mit Metall-sonde, die von dem ehrenamtlichen Mitarbeiter der Stadt- und KreisarchaologieMartin Mendelsohn vorgenommen wurde.10 Hierbei kamen zunachst mehrereeiserne Tullenbeile und im Sommer des Jahres 2000 Bronzefunde aus zwei De-ponierungen zum Vorschein11 , was Anlass fur eine systematische Untersuchungder Fundstelle war.

So wurde Ende 2000 unter Leitung des Autors zunachst mit einer Nachun-tersuchung der Fundstellen des ehrenamtlichen Mitarbeiters begonnen, der imZeitraum zwischen Marz und August 2001 eine systematische Prospektion desInnenraums und der Wallbereiche sowie ausgewahlter Areale im naheren Um-feld der Befestigung folgte, in deren Rahmen an uber 1500 EinzelfundstellenMetallfunde geborgen werden konnten.12

Im Juli 2001 wurde die Befestigung samt naheren Umfeld vom Institut furKartographie der Universitat Hannover in Zusammenarbeit mit dem Landes-amt fur Bodendenkmalpflege und dem Autor vollstandig neu vermessen. Dabeientstand ein Hohenlinienplan der Ende 2001 fertiggestellt wurde (Abb. 4).13

Seit Anfang 2002 finden nun bis voraussichtlich Mitte 2004 Flachengrabun-gen im Innenraum der Anlage sowie eine ausgedehnte Prospektion im Umfeldder Burg statt. Die ersten vorlaufigen Ergebnisse dieser Untersuchungen sollenim Folgenden dargestellt werden.

3 Topographie und Gelandebefund

Der Befestigungswall der Schnippenburg hat eine Lange von ca. 460 m undumfasst in ovaler Form bei einer maximalen Ausdehnung von 110 m Nord/Sud

6Oppermann, A. u. Schuchardt, C. 18907Peters, H.-G. 19798vgl. Zehm, B. 1985.9Zehm, B. 1985.

10Mollers, S. 200011Friederichs, A. 200012Mollers, S. 2002a13Heine, H.-W. u. Mollers, S. 2002

5

Abbildung 4: Plan der Schnippenburg auf der Grundlage einer Neuvermes-sung aus dem Jahr 2001 (die Beschreibung der mit Nummern gekennzeichnetenGelandebefunde ist dem Text zu entnehmen).

6

und 170 m Ost/West eine Innenflache von 1,46 ha. Das Gelande ist innerhalb derAnlage in West-Ost-Richtung leicht abschussig (ca. 125-115 m u. NN). Die langeNord- und Sudseite sind jeweils durch einen Steilhang und ein Bachtal naturlichgeschutzt. Das Gelande fallt hier zum Bach an beiden Seiten auf einer Streckevon ca. 50 m bis auf ein Niveau von ca. 100 m u. NN ab. Die Konstruktion derBefestigung war vermutlich an die topographischen Voraussetzungen angepasst,d.h. an der schwieriger zu verteidigenden Ost- und Westseite deutlich massiverausgefuhrt als an der Nord- und Sudseite. Dies spiegelt auch der Gelandebefundwieder.

Der nordliche hang im Vorfeld der Anlage ist kunstlich terrassiert. Im Gelandelassen sich in unterschiedlichem Erhaltungszustand zwei bis drei Terrassen fest-stellen (Abb. 4, Nr. 1). Grabungen wurden in diesem bereich noch nicht durch-gefuhrt, weshalb bis dato keine Aussagen bezuglich der Funktion gemacht wer-den konnen.

In Ost-West-Richtung verlauft ein moderner Waldweg durch die Befestigung(Abb. 4, Nr. 2). Bei der Anlage des Weges und im Zuge einer Erweiterung inden 1980er Jahren wurden neben den Wallresten auch mogliche Befunde imInnenraum auf der Strecke des Wegverlaufes zerstort. Sudlich dieses Hauptwegesstoren altere Wegspuren sowie Erdablagerungen und Planierungsflachen die imZusammenhang mit dem Wegebau stehen die gesamte Flache im Inneren derAnlage sowie verschiedene Bereiche der ehemaligen Befestigungkonstruktion.

Von Nordosten kommend, stort ein neuzeitlicher Holz-Ruckeweg oberflachigBereiche des Innenraumes (Abb. 4, Nr. 3). Sudlich dieses Weges liegt im west-lichen Zentrum der Befestigung ein etwa 3 m tiefes Loch, in dem permanentWasser steht (Abb. 4, Nr. 4). Auf die Untersuchungen an diesem von Hartmannals Brunnen gedeuteten Gelandebefund wird weiter unten naher eingegangen.Etwa 20m westlich dieser Grube befindet sich eine kunstlich eingetiefte Mulde(Abb. 4, Nr. 5), deren Interpretation mit den Ergebnissen der Ausgrabungen imBereich des ”Hartmannschen Brunnens“ in Verbindung steht.

Von Osten her nahern sich der Anlage mehrere, noch deutlich im Gelandesichtbare, kleine Hohlwege, die nach ersten Beobachtungen im Zusammenhangmit der Bergung von Prospektionsfunden als Fußwege interpretiert werden mussen,die der eisenzeitliche Nutzungsphase zuzurechnen sind (Abb. 4, Nr. 6). Einerdieser Wege durchquert, in Abschnitten ”zweispurig“, die Burg in Ost-West-Richtung (Abb. 4, Nr. 7). An den Stellen, wo er die Wallbefestigung durchschnei-det werden Tore vermutet. Typische Gelandebefunde die auf gangige Konstruk-tionen von Kammer- oder Zangentoren hinweisen fehlen bei der Schnippenburg.Im Osten der Anlage deutet lediglich eine starke Zerkluftung des Walles im Be-reich des Wegdurchschnittes auf eine mogliche Toranlage hin. Im Westen lauftder ”Fußweg“ auf eine Gelandesituation zu, die ebenfalls sehr untypisch fur eineToranlage erscheint. Hier zieht die Außenkante des Walles plateauformig nachWesten aus (Abb. 4, Nr. 8). Der Hintergrund dieses Gelandebefundes soll noch indiesem Jahr durch einen Grabungsschnitt untersucht werden. Ein kleiner Ein-gang lag moglicherweise im Nordosten der Anlage. Hier durchquert ebenfallsvon Osten kommend ein weiterer ”Fußweg“ die Wallbefestigung. Dieser Weg istjedoch in weiten Teilen durch den oben genannten Holz-Ruckeweg gestort, wasvor allem den ostlichen Abschnitt im Inneren der Anlage und den Bereich desWalldurchschnittes betrifft (Abb. 4, Nr. 9). Es ist fraglich, ob sich hier im Zu-ge von Grabungen noch eindeutige Befunde sichern lassen, zumal Baumwurfein diesem Bereich die Situation zusatzlich verschlechtern. Weitere Hinweise auf

7

Toranlagen oder kleinere Eingange gibt es im Gelande nicht.Im Bereich der Walle finden sich uberall Steine aus der Frontbefestigung.

Es handelt sich hier um Lesesteine aus Kalksandstein, die uberwiegend durchFeuereinwirkung rot verfarbt sind. Diese Tatsache lasst unter Berucksichtigungder Beobachtung einer Brandschicht bei verschiedenen Prospektionssondierun-gen sowie dem Befund des Wallschnittes von 1983 den Schluss zu, dass die Be-festigung vollstandig abgebrannt sein muss, was wiederum die Vermutung einersystematischen Einascherung nach kriegerischer Ubernahme der Schnippenburgnahe legt. Zukunftige Wallschnitte und 14C-Reihen aus Holzkohleproben, dieim Zuge der Prospektion geborgen wurden, konnen diesen Gelandebefund al-lerdings erst bestatigen. Die Dokumentation des Wallprofils an der Ostseite derBurg (Abb. 4, Nr. 10) im Zuge der Notmassnahme 1983 legt die Rekonstruktioneiner sogenannten Pfostenschlitzmauer mit innen vorgelagerter Pfostenbohlen-wand und Erdanschuttung nahe.14 Im Norden und Suden wurde vermutlich aufeine Erdrampe vor der Pfostenbohlenwand verzichtet und die Wand selber wardeutlich schmaler ausgefuhrt. Dies deuten zumindest die erhaltenen Wallrestesowie ein Befund im Bereich der nordlichen Wallinnenkante an. EntsprechendeAusgrabungen sind 2003 geplant.

4 Erste Ergebnisse der Flachengrabungen

Da uber die Fundzusammenhange derzeit noch keine naheren Aussagen gemachtwerden konnen, sei an dieser Stelle auf die ersten Publikationen verwiesen indenen das Fundmaterial bereits in Auszugen vorgestellt wurde.15

Die bisher abgeschlossenen Flachengrabungen dienten zunachst der Unter-suchung eines in der alteren Literatur als Brunnen bezeichneten Loches, dassdem Gelandebefund nach als Zisterne gedeutet werden musste.

Im Zentrum der Anlage, etwa 25 m nordlich des modernen Waldweges be-findet sich ein rundes ca. 3 m tiefes Loch mit etwa 5 m Durchmesser, welchesschon in dem Hartmannschen Plan von 1889 als Brunnen eingetragen ist (Abb.3), weshalb eine Interpretation als Bombentrichter ausfallt. Die Vertiefung istvon einem Ringformigen Aushubwall umgeben. Es lag die Vermutung nahe hiereine Zisterne anzunehmen, die eine Wasserversorgung im Belagerungszustandsicherstellte, wenn ein Zugang zum Bach unmoglich war. Tatsachlich steht indem Loch dauerhaft Wasser, welches sich hier aufgrund des West-Ost-Gefallesim Innenraum der Anlage sammelt. Auf die stratigrafischen Voraussetzungenfur diesen Umstand wird im Folgenden naher eingegangen.

Grundsatzlich hatte der Gelandebefund große Erwartungen bezuglich desGrabungsbefundes und der zu erwartenden Erhaltungsbedingungen im standigfeuchten Milieu geweckt. Gleichzeitig ist das Problem der Wasserversorgungim Belagerungszustand eine der zentralen Fragen bei Untersuchungen vor- undfruhgeschichtlicher Burganlagen.

Zunachst wurden aus dem Loch hineingefallenes Laub und Aste entfernt,unter anderem um zu prufen, ob das Wasser moglicherweise lediglich auf demverdichteten Laub steht. Es folgte ein exakte Dokumentation der Gelandeober-flache in Form eines Feinnivellements (Profile s. Abb. 5). Danach wurde die

14Zehm, B. 1985, Schluter 2000a15Friederichs, A. 2000, Schluter, W. 2000b

8

Humusdecke sowie Versturzmaterial im unteren Bereich der Vertiefung entferntund das Wasser wurde abgepumpt.

Abbildung 5: Nord-Sud- und West-Ost-Profil der Pinge

Es zeigte sich hier, dass immer wieder Wasser aus den Wanden des Lochesnachdruckt. Je nach Niederschlag betrug der dauerhafte Wasserstand ein Vo-lumen von 300 bis 500 Litern. Zu Beginn der Untersuchungen wurde davonausgegangen, dass die Zisterne in den Fels eingetieft worden ist. Es konnte beiden Untersuchungen jedoch lediglich Flugsand und im untersten Bereich Loßfestgestellt werden. Das Wasser scheint dementsprechend durch die Sandschichtzu sickern und oberhalb der Loßschicht abzulaufen. So sammelt sich durch dasleichte West-Ost-Gefalle in der Anlage standig Wasser in dieser Vertiefung imLoß, wobei die Oberkante der Loßschicht im Profil der Vertiefung den maximalenWasserstand festlegt.

Da sich mach dem Leerpumpen, ersten Freilegungsarbeiten und Bohrungenweder ein Bodenbefund noch die Tiefe des anstehenden Fels abzeichnete, wurdezunachst mit der Untersuchung des Aushubwalles begonnen, der sich ringformigum das Loch zieht. Dazu wurde ein 4 x 3,5 m großer Schnitt angelegt. Bei denAbtragsarbeiten verwunderte, dass eisenzeitlichen Keramikfunde erst ab einerTiefe von ca. 40 cm angetroffen wurden. Es konnte hier aus einer bis zu 70 cmeingetieften Grube ein nahezu vollstandiges Gefaß geborgen werden. In den obe-ren Abtragsschichten war das Aushubmaterial noch relativ deutlich abzugren-zen. Vor dem Erreichen einer homogenen Sandschicht, aus der die Keramikfundestammen, konnte eine etwa 10 cm starke Podsolschicht im Planum dokumentiertwerden. Die Flache wurde bis etwa 10 cm tief in die Loßschicht heruntergelegt,wobei im Bereich der oben erwahnten Grube noch weiter abgetragen werdenmusste.

Konkrete Hinweise bezuglich der Zusammensetzung des Aushubwalles sowie

9

der Entstehung der vermuteten Zisterne ergibt die bodenkundliche Betrachtungdes Sudprofils von Schnitt V (Abb. 6):

Abbildung 6: Schnitt V, Sudprofil im Bereich des Aushubwalles um die Pinge(die Beschreibung der mit Nummern gekennzeichneten Schichten ist dem Textzu entnehmen).

Schicht 1 kennzeichnet die Humusdecke, welche im unteren Bereich leichteAnsatze von Podsolbildung aufweist. Bei den mit 2, 3 und 4 bezifferten Stratenhandelt es sich um das Aushubmaterial, welches sich aus leicht humos durch-mischtem Flugsand zusammensetzt. Verfarbung 5 ist eine Podsolschicht, dieober- und unterhalb ein schmales humoses Band aufweist. Hier handelt es sichum einen Podsolierungshorizont, der sich nach dem Ende der eisenzeitlichenNutzung gebildet hat. Aus den Schichten 6, 7 und 8 stammt das eisenzeitli-che Keramikmaterial. Der Bodentyp ist wiederum Flugsand, schwach humosdurchsetzt. Verfarbung 9 stellt eine Bleichsandschicht mit unterschiedlich star-ker Pseudovergleyung dar, die sich durch Staunasse oberhalb der mit Gerollenund Feinschotter vermischten Loßschicht 12 entstanden ist.

Betrachtet man die Genese dieses Profils, so ist davon auszugehen, dassvor dem Einsetzen der flachendeckenden Bewaldung im ausgehenden Palaoli-thikum, am Ende des Pleistozan, eine Aufwehung von 80 bis 100 cm Flugsandstattgefunden hat. Durch Staunasse hat sich dann oberhalb der alten Loßdeckeeine Bleichsandschicht gebildet, die aufgrund der teils sehr starken Pseudover-gleyung extrem verhartet ist. Die daruber liegenden unveranderten Flugsandesind offenbar im Zuge der eisenzeitlichen Nutzung der Burganlage immer wie-der durchmischt und bewegt worden, was eine Fundstreuung in diesem 40 bis60 cm starken Paket an vielen Stellen der Anlage deutlich zeigt. Eine klareKulturschicht konnte bisher nirgendwo festgestellt werden. Dies kann eventuellauch mit der starken Durchwurzelung in dem wahrend der letzen 2000 Jahredauerhaft bewaldeten Areal zusammenhangen. Im Zuge des eisenzeitlichen Be-festigungsbaus wurde die gesamte Flache der Anlage wohl samt eines großerenUmfeldes gerodet. Dabei ist im Innenraum der Burg sicher die Humusdecke mitabgetragen worden und es wurde direkt im Sand gebaut. Die Flugsandabde-ckung im Bereich der Schnippenburg stellte naturlich eine ideale Voraussetzung

10

fur den Bau der Anlage dar. Moglicherweise spielte diese Komponente auch eineRolle bei der Platzwahl, denn eigentlich ist eine solche Aufwehung fur den Kup-penbereich des Wiehengebirges außerst untypisch, zumal der Sand hier uber denhoheren Nordkamm geweht sein muss und sich dann auf dem Gelandesporn vordem wiederum hoheren Sudkamm ablagerte. Diese Erscheinung beschrankt sichim weiteren Umkreis der Anlage auch ausschließlich auf das Areal dieses leichttiefer liegenden Sporns zwischen den hoher gelegenen Kammen des Wiehenge-birges.

Nach der Aufgabe der Schnippenburg setzte vermutlich sehr schnell eineWiederbewaldung ein und es bildete sich unter der neuen Humusdecke im Laufeder letzten 2000 Jahre die in Abbildung 4 grau hervorgehobene Podsolschicht,welche in allen Bereichen der Burganlage in unterschiedlicher Starke von 10 bis20 cm festgestellt werden konnte.

Das daruber liegende Aushubmaterial muss also wesentlich junger sein. Dieminimale Podsolierung im unteren Bereich der Humusdecke (Schicht 1), deutetdarauf hin, dass es sich hier um eine Bodenbildung im Zeitraum von maximal200 Jahren handelt, was die Interpretation als Zisterne aus der eisenzeitlichenNutzungsphase der Burg hinfallig macht.

Es muss nun gefragt werden, wie dieses Loch, das aufgrund der Kartierungvon 1889 kein Bombentrichter sein kann, entstanden ist. Hier geben Unterlagendes Bergamtes Meppen Hinweise. Es ist anzunehmen, dass es sich um eine Pingehandelt, die Ende des 18. oder in der 1. Halfte des 19. Jahrhunderts angelegtwurde. Zu dieser Zeit gab es im Wiehengebirgsraum vielfaltige Unternehmungenum Bodenschatze aller Art aufzuspuren. Fur den Raum Bad Essen und Mellesind diese Aktivitaten sehr gut dokumentiert.16 Hier wurde fast der gesam-te Bereich des Wiehengebirges kleinraumig parzelliert und es wurden entspre-chende Bergbaurechte vergeben. Fur die Gemeinde Ostercappeln liegen keineentsprechenden Unterlagen vor, weshalb diese Interpretationsmoglichkeit nichtvon vornherein verfolgt wurde. Vergleicht man jedoch entsprechende Gelande-befunde aus dem Raum Bad Essen und Melle mit dem Befund auf der Schnip-penburg, so erscheint unter Berucksichtigung der bodenkundlichen Betrachtungdes Sudprofils in Schnitt V ein Analogieschluss plausibel. Erfolgreich durfte derProbestich hier jedoch nicht gewesen sein, wenn man bedenkt, dass in uber 3m Tiefe noch nicht einmal der anstehende Fels erreicht wurde. Moglicherweisewurde sogar zufallig im Bereich einer starken Vertiefung des Felsreliefs gegra-ben was oberflachig naturlich nicht erkannt werden konnte. Allgemein sind dieBedingungen im Bereich der Schnippenburg aufgrund der bis zu 1 m starkenFlugsandaufwehung und der darunter liegenden sehr kompakten, mit Schotterund Gerollen durchsetzten Loßschicht denkbar ungunstig fur den vorindustriel-len Tagebau. So wird man wohl auch fur die oben schon beschriebene kunstlicheGelandevertiefung etwa 40 m westlich dieser Pinge eine vergebliche Sondierungmit gleichem Hintergrund annehmen durfen.

Die hier vorgestellten Untersuchungsergebnisse zeigen deutlich, dass auchaugenscheinlich sicher zu interpretierende Gelandebefunde einer Uberprufungdurch archaologische Ausgrabungen bedurfen. Vielleicht mussen dementspre-chend auch, nach dem fur 2004 geplanten Abschluss der Grabungskampagne,einige Interpretationen der oben beschriebenen Gelandebeobachtungen korri-giert oder sogar vollig revidiert werden.

16Romhild, G. 1989

11

In jedem Fall kann im Zuge der weiteren archaologischen Untersuchungenauf der Schnippenburg mit neuen Uberraschungen gerechnet werden.

Literatur

[1] Zehm, B. 1985: Die Schnippenburg bei Ostercappeln, Ldkr. Osnabruck,eine Anlage der vorromischen Eisenzeit im Wiehengebirge. In: NNU. Band54. Hildesheim 1985. S. 239-246.

[2] Hartmann, H. 1889: Die alten Wallbefestigungen des RegierungsbezirkesOsnabruck. In: Osnabrucker Mitteilungen. Band 14. Osnabruck 1889. S.33-43.

[3] Oppermann, A. u. Schuchardt, C. 1890: Atlas vorgeschichtlicher Be-festigungen in Niedersachsen. Heft III. 38 Kat.Nr. 68. 171. Blatt XVI. Han-nover 1890.

[4] Peters, H.-G. 1979: Fruhgeschichtliche Befestigungen im OsnabruckerLand. In: Das Osnabrucker Land III Exkursionen. Fuhrer zu Vor- undFruhgeschichtlichen Denkmalern. Band 44. Mainz 1979. S. 93f.

[5] Mollers, S. 2000: Die Vorbesiedlung im Umfeld des kaiserzeitlichen Fund-platzes Kalkriese. Ungedruckte Magisterarbeit der Philosophischen Fa-kultat Munster 2000. S. 73-78. sowie Schluter, W. 2000a: Die Schnippen-burg in Schwagstorf, Gemeinde Ostercappeln, Landkreis Osnabruck. In:Ders. (Hg.). Burgen und Befestigungen. Schriften zur Archaologie des Os-nabrucker Landes. Band 2. Bramsche 2000. S. 237-240.

[6] Friederichs, A. 2000: Die vorromischen Metallzeiten. In: Friedrich-Wilhelm Wulf und Wolfgang Schluter (Hg.). Archaologische Denkmale inder kreisfreien Stadt und im Landkreis Osnabruck. Materialhefte zur Ur-und Fruhgeschichte Niedersachsens. Reihe B. Inventare. Heft 2. Kat.Nr.1286. Hannover 2000. S. 61, S. 465-467.

[7] Mollers, S. 2002a: Die Schnippenburg bei Ostercappeln. In: Archaolo-gische Kommission fur Niedersachsen e.V. (Hg.). AiN. Band 5. Oldenburg2002. S. 15-17.

[8] Heine, H.-W. u. Mollers, S. 2002: Fundmeldung. Schwagstorf FStNr. 2,Gde. Ostercappeln, Ldkr. Osnabruck, Reg.Bez. W-E. In: NNU. Beiheft 7.Fundchronik 2001. Oldenburg 2002. im Druck.

[9] Schluter, W. 2000b: Fundmeldung. 149, Schwagstorf FStNr. 2, Gde.Ostercappeln, Ldkr. Osnabruck, Reg.Bez. W-E. In: NNU. Beiheft 4. Fund-chronik 1999. Stuttgart 2000. S. 95f., Mollers, S. u. Schluter, W. 2001:Fundmeldung. 155, Schwagstorf FStNr. 2, Gde. Ostercappeln, Ldkr. Os-nabruck, Reg.Bez. W-E. In: NNU. Beiheft 6. Fundchronik 2000. Stutt-gart 2001. S. 124ff., Heine u. Mollers 2002, Mollers 2002a und Mollers, S.2002b: Nordwestfalische Hangebroschen aus Niedersachsen. Neufunde vonder Schnippenburg bei Ostercappeln, Ldkr. Osnabruck. In: Archaologie inOstwestfalen. Heft 7. 2002. im Druck.

12

![Întrebări şi metode ale cercetării coexistenţei interreligioase în Europa de Sud-Est [Fragen und Methoden der Erforschung interreligiöser Koexistenz in Südosteuropa; rumänisch];](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6332ed461a52294ec2034bee/intrebari-si-metode-ale-cercetarii-coexistentei-interreligioase-in-europa.jpg)