«Des “figures maussades & révoltantes” : Diderot et les cartes à jouer» (III), Le Vieux...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of «Des “figures maussades & révoltantes” : Diderot et les cartes à jouer» (III), Le Vieux...

342

MITOIRE ET SES NOUVELLES CARTES À JOUER 36

L’Avantcoureur, n° 25, du 18 juin 1770, offre l’annonce suivante (pp. 393-394) :Nouvelles Cartes à jouer.

On suivait pour les figures des Cartes à jouer un ancien patron où il n’y avait nul dessin,nulle proportion, & une confusion grossiere d’objets & de couleurs qui choquaient la vue.Le Sr Mitoire a conservé les caractères consacrés par l’usage pour les figures, mais il leura donné plus d’élégance, plus de dessin, & plus de netteté dans les traits de la figure &dans ses accessoires, avec plus de vivacité & plus d’aménité dans les couleurs. On trouvera de ces nouvelles cartes, qui sont d’ailleurs conformes aux anciens modèles, maisperfectionnées, chez Mitoire, Marchand Papetier-Cartier, rue d’Anjou au Marais. Lesixain des jeux entiers est de 3 liv. celui du piquet 2 l. 8 s. celui du brelan 2 liv. 6 sols.Cette annonce est répétée, dans des termes assez semblables, dans le Mercure de

France de juillet 1770 (pp. 222-223).On le voit, le parti pris par le cartier Mitoire est celui d’une critique radicale de

l’« ancien patron », afin de mieux mettre en valeur les « nouvelles cartes, qui sont d’ailleursconformes aux anciens modèles, mais perfectionnées » (c’est moi qui souligne). Cette intéressante initiative a dû combler les vœux de Diderot.

Jean-Baptiste Mitoire 37, marchand papetier-cartier rue d’Anjou-au-Marais (actuelle ruePastourelle, 3e arr.), n’en était pas à son premier essai d’innovation. Installé depuis 1746, ilparticipe en 1751 à l’entreprise des Cartes pour apprendre la géographie imaginées parDelaistre, ingénieur du roi, et gravées (en taille-douce) par Jean-Baptiste Nicolas de Poilly38.En 1755, il obtient de la communauté des maîtres cartiers de Paris l’octroi de la marque Al’ordre du Saint Esprit, accordée le 23 septembre 1755 39. Quelques années plus tard, il estcependant en délicatesse avec l’administration, et il est poursuivi en mars 1761 pour emploi

36. Voir 1re et 2e parties dans Le Vieux Papier, fasc. 412, avril 2014, pp. 256-264 et fasc. 413, juillet2014, pp. 289-298.37. Sur Mitoire, voir Henri ALIBAUX, « Mitoire, marchand-papetier parisien », Le Vieux Papier,fasc. 137, déc. 1946, pp. 93-95.38. Sur ces cartes et l’ensemble complet des dix-huit jeux passés en vente chez Tajan le 6 novembre2004, voir le catalogue Cartes à jouer du XVIIIe au XXe siècle, marqueurs, jeux de l’oie, imageriepopulaire, n° 181. Cet ensemble est aujourd’hui au Musée Français de la Carte à Jouer, à Issy-les-Moulineaux. L’auteur, Delaistre, découvert après l’impression du catalogue, n’a toujours pas étéidentifié.39. Bibliothèque de l’INHA, Autographes 140, dossier 22 (aimablement communiqué par JérômeDelatour).

Des « figures maussades & révoltantes » :Diderot et les cartes à jouer

(Troisième partie)

par Thierry Depaulis

343

de papier non officiel, mais rapidement « déchargé » 40. En 1763, il procède avec Poilly à unretirage des Cartes pour apprendre la géographie 41.

Plus inattendue est son annonce, parue dans L’Avantcoureur, n° 17, du 25 avril 1768(p. 261) pour des « Cartes Espagnoles qui servent principalement pour le jeu nommél’Aluete ». Cette spécialité nantaise, qui employait des cartes de type espagnol – un modèlequi s’exportait aussi vers l’Espagne – devait paraître bien exotique 42. Y avait-il tant dejoueurs d’aluette à Paris ? Aucun de ces jeux, hélas, ne s’est conservé. Enfin, nous avons ces« nouvelles cartes perfectionnées » mises en vente en juin 1770.

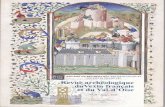

Gravées par Jean-Michel Papillon, célèbre graveur en bois, ces cartes (fig. 11) ont prisplace dans son œuvre, que l’on peut consulter à la BnF 43. Papillon y a joint ce bref commentaire dans le Sommaire des volumes de gravures en bois des œuvres des Papillon quisont au Cabinet des Estampes à la Bibliothèque du Roi 44 :

Pag. 87. 12 nouvelles figures de cartes à jouer du dessein de M. Moreau le jeune gravéen 1770 pour madme Mitoire marchde Papetiere.Une recherche rapide permet de les retrouver dans l’œuvre de Jean-Michel Moreau le

Jeune (1741-1814), dessinateur et illustrateur fécond, car on a gardé trace de cette créationde l’artiste, même si elle n’est pas au premier plan. Il suffit pour s’en convaincre de consulter le Catalogue raisonné des estampes, vignettes, eaux-fortes, pièces en couleurs, aubistre et au lavis de 1700 à 1800. Sixième fascicule : Jean-Michel Moreau le Jeune 45 dressépar Emmanuel Bocher (Paris, 1882, pp. 60-61, avec description complète) :

Cartes à jouer. — Suite de 12 planches dessinées par Moreau et gravées par Papillon.161. CARTES À JOUER.— Suite de 12 cartes à jouer. Gravées sur bois et tirées au noir,à quatre à la feuille, deux en H., deux en B. Ainsi donc D’Allemagne se trompait sur leur date en les situant « avant 1745 ».

D’ailleurs, Papillon n’aurait pas manqué d’en parler dans son Traité historique et pratiquede la gravure en bois, publié en 1766. La datation erronée de D’Allemagne fut reprise dansle catalogue de l’exposition de la Bibliothèque nationale (Cinq siècles de cartes à jouer enFrance, Paris, 1963), n° 237 : « Cartes d’un jeu dessiné par Jean-Baptiste Papillon et éditéespar Mitoire à Paris. Vers 1745. » On sait désormais que tout cela est à corriger : Papillon nese prénommait pas Jean-Baptiste (ni Jean-Baptiste-Michel !) mais Jean-Michel, ce n’est paslui qui a dessiné les cartes mais Moreau le jeune, enfin la date peut être sûrement fixée à1770 et non « Vers 1745 ». La note de Papillon nous rappelle que c’est probablement madame Mitoire qui a réceptionné le travail du graveur, car tout indique que Jean-BaptisteMitoire est décédé en 1770.

On l’a entrevu plus haut dans le commentaire de Hurtaut et Magny, dans leDictionnaire historique de la ville de Paris, II, Paris, 1779 (article CARTIERS), les nouvelles cartes de Mitoire « n’en sont pas plus communes dans les maisons, le goût antiqueparoissant l’emporter sur le moderne ». Lors d’un procès survenu entre Mandrou et la communauté des maîtres cartiers (voir plus loin), l’avocat des derniers invoque le cas deMitoire en termes méprisants :

40. Arch. nat., G2 185, n° 20 et L.P. du 3 avril 1761 (Archives de la Bastille, 18, Paris, 1903, pp. 110-111).41. D’ALLEMAGNE, op. cit., I, p. 234.42. Sur l’aluette, voir la mémorable monographie d’Alain BORVEAU, Anatomie d’un jeu de cartes :l’aluette ou le jeu de la vache, Nantes, 1977, précédemment parue en « feuilleton » dans Le Vieux Papier.43. BnF, Est., EE 2 - FOL (Œuvre de Papillon), t. 1. Elles sont reproduites dans D’Allemagne, op. cit.,I, p. 129.44. BnF, Est., YB 3 - 381 - 8.45. « Fascicule » n’est peut-être pas le terme le plus approprié pour qualifier ce livre dont l’épaisseurexcède 10 cm et dont le poids dépasse le kilo ! Ces cartes se trouvent dans l’Œuvre de Moreau leJeune, BnF, Est., EF 58 RES - FOL, p. 64 (épreuves des gravures de Papillon).

344

Fig. 11. Douze figures, gravées par Papillon d’après Moreau le Jeune pour Jean-Baptiste Mitoire, 1770.

345

[une] invention qui n’a eu aucune suite ni succès, puisque les jeux du sieur Mitoire, & deson invention, servent de cartes d’étrennes, & qu’il est obligé pour son commerce, derecourir aux anciens moules.46

Nous ne connaissons, hélas, pas d’exemplaire du jeu complet. On ne peut nier à cescartes un charme certain, un petit côté « Watteau » qui, en dépit des références appuyées auxattributs et noms traditionnels, ont dû surprendre les incorrigibles joueurs.

MANDROU DANS LES PAS DE MITOIRE

Un intéressant dossier constitué de deux factums (plaidoiries imprimées) de 1784,conservés à la BnF, nous apprend que le cartier Mandrou avait lui aussi tenté de mettre surle marché un portrait nouveau, plus agréable. Mais il s’est heurté au refus farouche de laCommunauté des marchands papetiers, cartiers et relieurs (issue de la réunion de ces troismétiers en 1776) qui, s’appuyant sur un vieux réglement corporatif, niait à Mandrou la liberté de sortir du modèle commun, ce portrait de Paris si dégradé que critiquait Diderot.Mandrou porta l’affaire devant le lieutenant-général de police, magistrat compétent pour cesconflits professionnels.

La Gazette des tribunaux de décembre 1784 47 commentant le cas, le résume ainsi :Il s’agissoit de savoir si les dessins présentés par le sieur Mandrou, & qui tendoient àrendre les Cartes plus agréables, devoient être reçus ou rejettés ; & l’on peut dire à cetégard qu’il est étonnant que notre Nation, qui se pique plus que toute autre de l’emportersur ses voisins, même dans les plus petites choses, n’ait pas été rebutée depuis long-temsde ces lourdes Figures, ridiculement habillées, qu’on trouve sur nos Cartes à jouer.On aura reconnu là le propos de Diderot dans l’Encyclopédie. Mais poursuivons cette

lecture, qui présente l’affaire assez clairement – quoique ouvertement favorable à Mandrou :Le sieur Mandrou voulant contribuer à l’amusement du Public, a imaginé un genre dedessin, beaucoup plus fini & plus agréable que l’ancien ; mais la Communauté desMaîtres Cartiers, jalouse de cette invention, s’y est opposée de toutes ses forces ; elle aprétendu, d’après les Lettres-Patentes de 1613, qui, en homologuant ses Statuts, défendent de changer directement ni indirectement les moules & Figures des Cartes ; quele sieur Mandrou devoit se conformer servilement aux anciens modeles, si ridiculementdessinés.Il est vrai que Mandrou était bien défendu. Son avocat n’était autre que Guillaume-

Alexandre Tronson du Coudray (1750-1798), qui défendra Marie-Antoinette en 1793. Celui-ci rappelait (toujours d’après la Gazette des tribunaux) qu’un cartier parisien :

…avoit composé, il y a dix ans [sic], un nouveau modele, qui, dans le systême actuel desSyndics, étoit aussi susceptible de critique que celui du sieur Mandrou étoit digne d’approbation ; que cependant le sieur Mitoire n’avoit pas été inquiété ; qu’il n’avoitessuyé aucun procès ; qu’il avoit vendu librement ses Cartes ; qu’il avoit même fait payerau Public la nouveauté, tandis que le sieur Mandrou avoit déclaré formellement qu’ilvouloit faire jouir gratuitement du nouvel avantage qu’il procuroit. M. Tronson a fait voirque les Lettres-Patentes de 1613 étoient restées sans exécution, d’après un Edit de 1701& un Arrêt du Conseil, de 1745, qui accordent au Fermier établi pour la perception dudroit sur les Cartes, la faculté de permettre des changemens tels que ceux dont la libertéa été accordée au sieur Mandrou.Et le rédacteur de la Gazette des tribunaux concluait :Enfin, la sagesse du Magistrat, toujours occupé de ce qui tend à la perfection, a rendu, le17 Novembre 1784, un Jugement, par lequel il a été fait mainlevée de l’oppposition

46. Précis pour les syndics et adjoints de la communauté des maîtres & marchands papetiers, cartierset relieurs de la Ville Paris, contre le sieur Guillaume Mandrou, conseiller du Roi en son Hôtel-de-Ville, marchand mercier et maître cartier, Paris, 1784, pp. 21-22, note (1). Ce factum sera analysé endétail plus loin.47. Gazette des tribunaux, t. XVIII, n° 46, 1784, pp. 315-317.

346

formée par les Syndics entre les mains du Régisseur, & a autorisé le sieur Mandrou àcontinuer l’exécution de ses nouveaux dessins ; lui a permis de faire imprimer ses Cartes,de les vendre & débiter, à compter du premier Janvier 1785, & a condamné laCommunauté des Cartiers aux dépens.Chaque partie avait préparé son argumentation et, selon un usage fréquent autrefois,

l’avait fait imprimer. Au Mémoire pour le sieur Guillaume Mandrou, conseiller du Roi, […], marchand

mercier et cartier, défendeur et demandeur, contre les syndics et adjoints de la communautédes maîtres papetiers, cartiers et relieurs… [de Paris], demandeurs en opposition et défendeurs, rédigé par Me Tronson, s’oppose le Précis pour les syndics et adjoints de la communauté des maîtres & marchands papetiers, cartiers et relieurs de la Ville de Paris,contre le sieur Guillaume Mandrou, conseiller du Roi en son Hôtel-de-Ville, marchand mercier et maître cartier, dû à Me Thorel 48.

Comme on a eu par la Gazette des tribunaux un bon résumé, certes un peu partial, del’affaire, on se dispensera de citer trop longuement ces deux longs mémoires assez touffus.

Pour la défense de son client, Maître Tronson rappelle quelques « faits » :Depuis plus de cent ans de pere en fils, le sieur Mandrou est à la tête d’un commerceconsiderable de cartes, qui est devenu un des plus importants du Royaume…Ce qui, nous le verrons, est assez exagéré, car le père de Mandrou n’a débuté son

activité qu’en 1754. On peut au mieux accepter d’inclure son prédécesseur François Noyal,qui n’est pas installé rue de l’Arbre-Sec, adresse de Mandrou, avant les années 1720.Tronson retrouve des accents « diderotiens » en parlant des « figures maussades & révoltantes [qui] ont été les premiers essais des anciens Cartiers ». Évoquant le cas deMitoire, il explique que :

L’inspection de ses nouvelles cartes prouve qu’il est plus éloigné que le sieur Mandroude son modèle ; il n’a éprouvé aucune opposition de la part de nos adversaires ; il a vendu& débité librement ses nouvelles cartes au prix au-dessus des anciennes de ce tems-là.Le sieur Mandrou est aujourd’hui arrêté dans son commerce pour avoir fait, nous osonsle dire, beaucoup mieux que le sieur Mitoire. En effet, le sieur Mandrou a imaginé & perfectionné de plus en plus le costume & les figures des cartes ; il a cet avantage sur lesieur Mitoire, qu’il a plus que lui conservé & perfectionné son modele. [c’est moi quisouligne]On a le sentiment que Mandrou s’est inspiré de Mitoire, mais qu’il a soigneusement

étudié ses figures, en évitant de faire des cartes trop jolies – ce qu’on peut reprocher en effetaux dessins de Moreau – et en tenant mieux compte des goûts des joueurs.

Et Tronson de conclure par cette remarque un rien narquoise à l’adresse des syndics dela Communauté des cartiers : « La concurrence leur est permise… »

La plaidoierie de Me Thorel est plus laborieuse. Il campe sur l’application des Lettrespatentes de février 1613 qui obligent à respecter un modèle unique (l’« étalon »). « Ainsi,uniformité absolue dans les figures & portraits des cartes […] ; nulle invention nouvelle…(p. 3 de son Précis – souligné dans le texte). Il conclut qu’avec son « moule dont lesempreintes des figures sont infiniment plus agréables que celles des anciens », Mandrou« veut s’enrichir seul, & ruiner les autres Fabricans » !

Nous apprenons au passage qu’en janvier 1734, une « délibération, arrêtée au Bureau &avec la plus saine partie de la Communauté [!] 49 », il « seroit fait, aux dépens de la Commu -nauté, un moule de cuivre ou de fonte, dans lequel les figures & portraits de l’étalon de boisqui étoit alors au Bureau, seroient imprimées ».

48. Respectivement, BnF, 4- FN- 8347 et 4- FN- 8348, tous deux Paris, 1784. Il n’a pas été possibled’identifier l’avocat des cartiers ; ce ne peut être François-Auguste Thorel (1694-1746), disparu bientrop tôt.49. Il y avait donc déjà des cartiers rebelles…

347

Évidemment, le précédent Mitoire était une épine dans le pied des maîtres cartiers.Leur avocat regrette que « les Syndics d’alors aient négligé de défendre les droits de laCommunauté », poursuivant :

Mais ce n’est pas l’inertie des Jurés d’alors qui leur a fait garder le silence ; c’étoit lanature même de l’invention ; invention qui n’a effrayé aucun des Fabricans ; enfin, invention qui n’a eu aucune suite ni succès, puisque les jeux du sieur Mitoire, & de soninvention, servent de cartes d’étrennes, & qu’il est obligé pour son commerce, de recouriraux anciens moules.Comme on l’a vu plus haut, la défense de Mandrou a convaincu le lieutenant général

de Police. Toutefois, un recueil de jurisprudence paru peu après affirme que « Les Cartiersse sont pourvus par appel. » 50

Pourtant, on peut penser que l’affaire n’a pas eu de suite, car je n’ai trouvé aucun jugement en appel. Normalement, c’est le Conseil d’État du Roi qui aurait dû être saisi, maisle Parlement de Paris avait peut-être aussi son mot à dire. Il est étonnant qu’un arrêt confirmant ou infirmant la position de Mandrou n’ait pas été commenté par les observateursdu monde judiciaire. J’ai consulté en vain les volumes XIX à XXVI de la Gazette des tribunaux, jusqu’en 1788. (La dernière année, 1789, t. XXVII et XXVIII, sur Gallica, n’estnumérisée qu’en mode image et n’a pas de table.) Je n’ai rien trouvé non plusdans Abonnement des édits et arrests pour la ville de Paris, et toutes les provinces et villesdu royaume (= Table analytique des matières contenues dans les édits, lettres-patentes,déclarations du Roi, arrêts du Conseil d’Etat, du Parlement etc. rendus dans le cours del’année...), Paris, années 1785-1786.

Mais y eut-il vraiment appel ? Comme dans toutes les corporations, les jurés en chargechangaient année après année, de sorte qu’en 1785-86 ce n’étaient plus les mêmes. En outrele conseil des « Anciens » – anciens jurés – était présidé, depuis 1776, par GuillaumeMandrou, père de notre audacieux cartier. Ces « Anciens » et leur doyen ont peut-être faitvaloir la raison, car le risque de perdre ce procès en appel était énorme. Y aurait-il eu uncompromis ? Je n’en serais pas surpris : après tout, Jacques-Guillaume Mandrou était l’undes leurs, et il n’avait pas que des ennemis ! On pourrait imaginer qu’en échange d’un abandon de l’appel, Mandrou ait accepté de ne pas faire de publicité pour ses nouvellescartes et peut-être même d’être « copié »…

En effet, on est surpris de ne pas trouver la moindre « publicité » pour ces nouvellescartes dans les périodiques de l’époque (comme l’avait fait Mitoire, dans le Mercure deFrance et L’Avantcoureur). J’ai consulté en vain le Journal de Paris et le Mercure de Francede la fin 1784 et de l’année 1785, ainsi que les Affiches, annonces et avis divers sur la période 1783-1814 (Gallica), sans y rencontrer d’écho des nouvelles cartes de Mandrou.

UN JEU MANDROU FAIT À NANTERRE

La découverte récente d’un jeu de cartes au portrait de Paris (hors-texte couleurs II)plutôt élégant portant le nom de Mandrou sur les figures, m’a convaincu que nous avions àfaire à l’objet du litige de 1784. Pourtant ce jeu était encore emballé dans son enveloppe, etcelle-ci affiche, sur les côtés : « mandrou a nanterre » et « departement de seine » (fig. 12).

Scellant l’enveloppe, une bande de papier imprimée d’ornements – façon bande decontrôle fiscale – affiche en son centre les initiales JGM dans un petit cartouche : Jacques-Guillaume Mandrou, le prénom complet du cartier.

L’indication « departement de seine » aide à dater le jeu. Le 13 janvier 1790,l’Assemblée nationale constituante avait décrété la création d’un « département de Paris »,composé de la ville de Paris et des municipalités comprises dans un rayon de trois lieues(environ 12 km) à partir du parvis de Notre-Dame. Nanterre en faisait partie. Le 5 fructidoran III (22 août 1795), le département de Paris devint le département de la Seine – sa dénomination officielle jusqu’en 1964. Pas de doute, nous sommes après août 1795.

50. Jean-Baptiste DENISART, éd., Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la juris-prudence, Nouvelle édition, IV, Paris, 1786, CARTES (Droit sur les), p. 245.

348

Ce jeu est dépourvu de marques fiscales : ni « timbre », ni filigrane dans le papier, nimention de généralité. La bande de papier qui scelle l’enveloppe n’est pas une bande decontrôle officielle. Ces cartes ont donc été produites avant le 22 janvier 1798 qui rendaitobligatoire une double bande de contrôle avec mention « Loi du 9 vendémiaire an 6 » 51, lenombre de cartes et le nom du fabricant (précédé du titre de « Cen »). À partir du 8 mai 1798,un timbre ovale, encré en noir, représentant une Fortune ailée avec légende REP. FRA. devaitêtre apposé sur la bande de contrôle (en service jusqu’en 1804). On peut donc dater la pro-duction de ce jeu entre la fin 1795 et septembre 1797.

Mais ces cartes ont-elles vraiment été faites à Nanterre ? On peut en douter, car jamaisNanterre n’a abrité une telle production. Comme nous le verrons, elles ont très certainementété fabriquées à Paris, rue de l’Arbre-Sec, dans l’atelier des Mandrou.

Si ces cartes ont connu une édition en 1784 – car le Mémoire pour le sieur GuillaumeMandrou faisait valoir que « Déjà la majeure partie des planches est faite, & des exemplairessont délivrés » –, il faut admettre que de petits changements ont été nécessaires, car il n’estpas douteux qu’elles respectaient alors la législation en vigueur, ayant de surcroît été soumises au Régisseur général des cartes. Elles devaient donc porter, sur le valet de trèfle,la mention, obligatoire, « [G.D.] PARIS » (Généralité de Paris), parfois réduite au seul motPARIS, placé entre les pieds du valet. En outre, toutes les têtes devaient afficher le nom ducartier, ce qui est bien le cas ici (sauf sur les valets de trèfle et de carreau).

51. Le 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797), la République avait rétabli l’impôt sur les cartes àjouer.

Fig. 12. Enveloppe du jeu de Mandrou marquée Nanterre.

349

Les cartes de Mitoire (fig. 11), elles aussi d’un dessin nouveau, exhibaient, bien en évidence (mais « à l’italienne »), la légende « G.D. PARIS » sur le côté droit du valet detrèfle, où l’artiste lui avait ménagé une place généreuse en inclinant la hallebarde du valet.Le nom de Mitoire apparaît sur toutes les têtes.

Le valet de trèfle et la dame de pique de Mandrou affichent un monogramme GM(Guillaume Mandrou). Le roi de carreau porte sur son manteau un ornement fait de drapeauxsommés d’une sorte de trophée qui peut passer, de loin, pour un bonnet phrygien. Aucunefleur de lis n’est visible, mais il est vrai que ce « signe honni de royauté et de féodalité »était interdit depuis 1793 52.

Une étude attentive montre que ces cartes n’ont eu besoin que d’un léger « toilettage »pour passer le cap de la Révolution, et qu’elles ont parfaitement pu être conçues dès 1784.Que le bois ait été retouché me semble acquis, un coup de canif suffisait pour ôter le motPARIS, qui n’avait plus de raison d’être sur le valet de trèfle (surtout si Mandrou voulaitfaire croire que ces cartes étaient faites à Nanterre…) et faire disparaître, discrètement,quelques fleurs de lis sur les sceptres et les couronnes. Peut-être même le bluteau du valetde trèfle portait-il originellement l’enseigne du Roi de Siam, ici remplacée par un mono-gramme GM.

L’écartement des pieds du valet, moindre que dans le portrait ordinaire, laisse très peude place, mais il est possible d’y loger le mot PARIS dans un caractère assez grêle et pastrop haut (comme MANDROU sur les autres cartes), en plaçant à gauche du pied droit leslettres G.D. (voir simulation : fig. 13).

Il est donc à peu près certain que le jeu de Mandrou marqué Nanterre, quoique produitassez sûrement en 1796-97, n’est qu’une réédition, légèrement modifiée des cartes conçuesen 1784 et, peut-être, commercialisées à partir de 1785. Il est tout à fait conforme à l’idéequ’on peut s’en faire en lisant les caractéristiques énoncées par Me Tronson : « [Mandrou] acet avantage sur le sieur Mitoire, qu’il a plus que lui conservé & perfectionné son modèle ».

52. Je n’en trouve pas non plus sur les cartes de Mitoire pourtant faites en 1770.

Fig. 13. Restitution (simulée) du valet de trèfle de Mandrou.

350

C’est bien ce que l’on constate : le jeu de Mandrou associe élégance (et finesse de la gravure) et efficacité, car les figures occupent mieux la carte et ont gardé quelque chose du« volume » habituel. Ces cartes forment le compromis idéal, rêvé par Diderot, entre bon goûtet respect de la tradition. On comprend dès lors l’affolement des cartiers. Ils y ont vu, à bondroit, un jeu « tueur », bien plus redoutable que les cartes trop gracieuses de Mitoire. Aussiont-ils tout fait pour en empêcher la sortie, puis pour en freiner le succès.

ET DÉJÀ UN COPIEUR : MEUNIER !L’issue de la bataille juridique de 1784-85 reste, on l’a compris, un peu incertaine,

faute d’archives ou de document concluant. On aurait pu déduire du silence de Mandrouqu’il avait renoncé. Pourtant, une autre découverte est venu apporter la confirmation que lejeu de Mandrou a bien circulé avant 1791.

La Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence conserve, parmi près de 30 000 cartes àjouer de l’époque révolutionnaire, qui ont servi de fiches de catalogue, quelques cartes parisiennes isolées dans un océan de cartes provençales, fabriquées à Aix par les cartierslocaux.

Je dois à l’obligeance de M. Alain Régent, qui étudie ce fonds, des images numériquesde ces cartes parisiennes. Certaines sont dues à Pierre Pinault, Au Père de famille, et sontparfaitement conformes au portrait de Paris standard – correspondant aux « figures maussades » de Diderot – mais d’autres, de façon suprenantes, signées Meunier, A la Testenoire, présentent des figures redessinées, aux formes un peu plus anatomiques, aux mainsplus soignées et aux regards plus expressifs (hors-texte couleurs III). Une comparaison (fig. 14) avec le jeu de Mandrou montre que les cartes de Meunier ont clairement été inspirées par celles de Mandrou !

Les figures de Meunier portent les inscriptions légales exigées par la Régie des cartesà jouer : le nom du cartier est présent sur chacune d’elles, le bluteau du valet de trèfle portel’enseigne du cartier (A la Teste noire) et le mot PARIS s’inscrit entre les pieds du valet. Enoutre, certaines têtes (dame de pique, roi de carreau) ont sur leurs robes des ornements complexes destinées à gêner la tâche des faussaires. Sauf le style de dessin, ces cartes sontconformes à la législation en vigueur jusqu’en mars 1791. Des fleurs de lis, inimaginablesaprès 1792, parsèment les vêtements et les couronnes et surmontent les sceptres des rois.Nous sommes bien sous l’Ancien Régime finissant. Or Étienne Meunier s’est installé à soncompte comme papetier et cartier rue de Grenelle-St-Honoré en 1788. Il apparaît pour lapremière fois, parmi les papetiers, dans la deuxième édition de l’Almanach de Paris, en1789. Nous le retrouvons sous l’an II, associé au portrait « SVB » 53, puis en 1802 pour l’inventaire après décès d’un dernier Mandrou (examiné plus loin). En 1818-1821, Meunierse dit dans l’Annuaire du commerce « successeur et élève de M. Mandrou » et tout indiquequ’il a racheté le fonds aux héritiers vers 1813 54.

Si ces cartes ont été faites, comme on est en droit de le penser, en 1789 ou 1790, alorsles cartes de Mandrou était déjà en circulation, sans doute depuis 1785.

Du coup, l’hypothèse d’une compromis esquissée plus haut prend corps : en échanged’un abandon de l’appel, Mandrou aurait accepté de ne pas faire de publicité pour ses nouvelles cartes et peut-être même d’être « copié »…

53. T. DEPAULIS, Les Cartes de la Révolution, op. cit., n° 42.54. Une facture du 10 avril 1813 (Paris, BHVP) porte en-tête « A LA TETE NOIRE, Rue de Grenelle-St.-Honoré, N° 15, au coin de celle du Pélican », mais une autre, du 8 juillet 1814 (New Haven,Beinecke Library, coll. Cary, FRA doc 78), fort semblable, affiche « AU ROI DE SIAM / MEUNIER,fabricant de cartes a jouer » (où «Au Roi de Siam» est sur une bande de papier collée rapportée).

351

Fig. 14. Comparaison de quelques cartes de Rozé (portrait « standard », à gauche), Mandrou (au centre) et Meunier (à droite).

352

QUEL ARTISTE POUR LES CARTES DE MANDROU ?Reste que l’on aimerait bien savoir qui a dessiné et gravé les cartes de Mandrou, à

l’instar de Mitoire, qui s’est choisi des collaborateurs prestigieux et parfaitement identifiés.Malheureusement, aucun indice présent sur ces cartes ou sur l’enveloppe ne permet d’entrevoir un nom. On est réduit à des supputations.

La première piste qui s’ouvre à nous est le « moule » reproduit sur le planche I duRecueil de planches de l’Encyclopédie qu’on ne résiste pas à l’envie de reproduire ici à nouveau.

Fig. 15. Recueil de planches de l’Encyclopédie, t. II (1763), CARTIER, Pl. I détail du « moule ».

Ce qui frappe, on l’a dit, c’est le caractère idéalisé de ces figures, plus fluides, en toutcas assez éloigné du dessin des cartes réelles. Or il semble qu’un petit quelque chose de celase retrouve, en mieux travaillé et en plus grand, dans les cartes de Mandrou. Comme si ledessinateur de ce jeu avait eu la planche de l’Encyclopédie sous les yeux. Deux possibilitéss’offrent à nous : soit le dessinateur de la planche est le même que celui du jeu de Mandrou– Goussier –, soit l’artiste de 1784 s’est s’inspiré de la planche de 1763. Dans le premier cas,Louis-Jacques Goussier, dont les dates s’accommodent de la chronologie (né en 1722, il estmort en 1799), serait l’auteur des dessins, mais pas de la gravure, qu’il ne pratique pas. Unehypothèse romanesque pourrait même supposer un lien amical avec Guillaume Mandrou,chez qui, nous l’avons vu, il a trouvé son information sur le métier de cartier. Ce lien auraitpu perdurer et, quand Jacques-Guillaume Mandrou, fils du premier, s’est mis en quête d’unartiste, son père aurait pu lui conseiller Goussier. Selon son biographe 55, Louis-Jacques

55. Georges DULAC, « Louis-Jacques Goussier, encyclopédiste et original sans principe », dans J. PROUST(dir.), Recherches nouvelles sur quelques écrivains des Lumières, Genève, Droz, 1972, pp. 63-110.

353

Goussier ne vivait pas dans l’opulence et était toujours en quête de commandes. Dessinerdes cartes à jouer n’était pas pour lui déplaire, surtout si une rémunération décente lui étaitproposée. Mais avouons que rien ne permet de confirmer cette version.

Autre hypothèse, peut-être un peu plus crédible, Mandrou père aurait sorti de ses cartonsla planche de l’Encyclopédie, pieusement conservée, et l’aurait exhibée pour donner à son filsune esquisse de modèle « idéal ». Celui-ci l’aurait mise sous les yeux du dessinateur anonyme, en le priant de s’en inspirer. Restait à trouver un graveur capable de rendre lemodelé des figures. La qualité de la gravure des cartes de Mandrou est remarquable. Lesmains sont bien rendues, les rubans et les boucles sont soigneusement traitées, les tailles sontfines. Nous avons clairement à faire à un graveur sur bois de haut niveau. Or, depuis la mort à l’époque comme le digne hériter du maître – au point souvent de passer pour « élève dePapillon », ce qu’il n’était pas – est Jean Beugnet (c. 1735-1803) 56.

L’examen des quelques estampes signées – multiples culs-de-lampe, fleurons etvignettes pour l’imprimerie – ne permet pas de se faire une idée d’un style bien précis.Beugnet savait s’adapter. Sa manière est habile, digne des éloges que lui adresse Papillon.Jean Beugnet était aussi dessinateur, et on lui doit quelques illustrations de la meilleureveine, gravées à l’eau-forte par François-Denis Née. Si Beugnet a pu être sollicité, il auraitpu aussi bien fournir dessin et gravure. Joëlle Raineau croit savoir qu’il « grave aussi descartes à jouer ». Mais reconnaissons que rien ne vient étayer ces hypothèses.

(à suivre)

56. Sur Jean Beugnet, voir ma notice dans T. DEPAULIS, « Graveurs en bois des XVIIe et XVIIIe sièclesd’après Papillon : essai de prosopographie » (I), Le Vieux Papier, fasc. 359, janvier 2001, pp. 30-35.Voir aussi Joëlle RAINEAU, « Regards sur la gravure sur bois sous la Révolution et l’Empire », dansIsabelle MICHEL-ÉVRARD, Pierre WACHENHEIM, éd., La gravure : quelles problématiques pour lestemps modernes ?, Bordeaux, William Blake & Co., 2009, pp. 17-24.

II

Des « figures maussades & révoltantes » : Diderot et les cartes à jouer (p. 342).

Les douze têtes du jeu de Mandrou marqué Nanterre.