Der Mineralwasserversand in Steinzeugflaschen, IV. Karlsbad, in: Der Mineralbrunnen, Heft 11/1984,...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

4 -

download

0

Transcript of Der Mineralwasserversand in Steinzeugflaschen, IV. Karlsbad, in: Der Mineralbrunnen, Heft 11/1984,...

Der Mineralwasserversand in Steinzeugflaschen

BERND BRINKMANN

Der Autor setlt seiDe ßericht-Serie lIIit deren Veröffellllichung im Heft 3/84 beAonn n wurd • hi r mit einem B i Tag üb r Karl d fort.

IV. Karlsbad

Der Sage nach wurden die heißen Quellen von Karlsbad während einer Jagd Kaiser Karls IV. im Jahre 1347 entdeckt I. Ein Hund soll bei der Verfo lgung eines Hirsches in eine heiße Quelle geraten sein und sich verbrüht haben. Durch sein Heulen sei die Jagdgesellschaft auf die Quelle aufmerksam geworden. Der Kaiser habe sodann das Wasser auf Anraten seines Leibarztes zur Hei

lung einer Verwundung benutzt. Da die Wunde sehr schnell abgeheilt sei, habe Kaiser Karl IV. aus Dankbarkeit an der Quelle eine Stadt errichten lassen, die seinen Namen erhielt. Soweit die Sage. Sie wird nicht bestätigt durch die Lebensbeschreibung, die uns der Kaiser hinterließ. Die Sage war auch Strobelberger 1630 bekannt, aber er sagt, das Bad sei " viel älter vnd wol vor tausend Jahren schon bekandt gewesen, vnd vor alters nur schlecht, wie auch noch heutiges tages bey dem gemei

~!~~ ~~&!r!~!~~,~I~~~!C:!~:~~!!!i~!:~OU(() in Germanirn, Hifpanicn, ~ulll\orn unb mbOrimD ~öntglid)cn ~atbolifd)cn .ajc~atl unfmm aßcrllndbi!lflcn ~crrn ~crrn, alIIr, mlillifl rrlillftntll Relcripti. unb blfaoc lin,e in conformil31e brlTm LI~n "lIIem !)olblb~hd)tn .t\bnltllid)t11 1'nubl,.Gouvernu 3bto Excellenz unll ~nabm rrgangrnrn nnd)brudfnmm Rciterali ni!bl nur nl/IIII ~ilfc, tutllf)e bo" bilfiol fl)atml l'3ffunb,'1J3afflr f!lb~ln OlImlu!) rnlfl\brm unb n61ragrD, f~nbt\'11 nult) alle bllltnillcn, tuclltlc blrllon C!3ltfcnfd)nlff bnbtll, bllr~u tinrolbtll, bCtllrli~e !>anb Ili~,", ol'rr blltl't> bit ibritl Unllrnlbellm &ur cncrpilfd)uh\J \IOrbef~I)lcn 'mllffrr", ," lIefdllbe Nrfe unllr ron' ({IC IlIItIll Pro1!u:xt ullb 'lJorroanll, olltr ffrt ullb ~ifr c" Immer rolltlI, bellftn lallen, In Ne ~anllt6'~(lr~luf)r ßtra/l"r iplo Iiltlo lltrf,IUtn. '1'lannlnbtro babrn fllir till 1O'd)t" ~ bem ~nl'e In ben T>tutf 6nngrn, IInll b/rtnUuf! anbrlftm lalrm, umb f\Jomlt fi~ IcbmlUllln »or lIrrlCl) bejmllltlcn <:]BotJrr,(13trpllft1ltn, blcrburltl abte au~ \IlIf 91. rC~lfamfltr ~anbt';lI'ItfI..cttn etrafft, Illfe &" bör.tn, ""lftn m6llt. eo orft1ltbrn In ber ~bIl19li~tn etabt ~dl,fct'~lrlpbClRbl ~ 11• WlonaIO'.'t118 Maji Ao. 'ns.

WQfgCmt('~(f tmb mO(~. Joannes Srephanus Schmidt.

~,adieul .bJdc,..

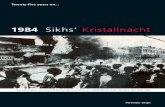

Abb. I Öf/entliche Bekanntmachung des Versandverbots für Karfsbader Wasser3

nen Mann, das Warme Bad genennet worden ... Anno 1358, da es mit bequemen Gebäuen, einem Schlösslein am Felss vnd einem gemeinen ganz steinern Bad. darinnen ein absonderlicher Sitz in Stein gehauen für jhre Majest. bereitet war, erhoben, befriedigt, vnd also nach jhrer Majestät löblichen Namen Kayser Karlsbad benamset worden" 2.

Karlsbad wurde also nicht von Kaiser Karl IV. entdeckt, wohl aber nach ihm benannt. Die Karlsbader waren bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ängstlich darauf bedacht, kein Mineralwasser aus ihrer Stadt herauszulassen. Bereits 1718 verbot der Rat der Stadt bei Strafe den Versand des Wassers. Diese Anordnung wurde so streng ausgelegt, daß Magdalena Pleylin im seI ben jahr binnen drei Tagen die Stadt verlassen mußte, weil sie warmes Wasser in das ihr gehörende .,Lusthaus" getragen hatte. Im gleichen Jahr entschied auch Kaiser Karl VI. durch Hofdekret, daß ohne kaiserliche Erlaubnis kein Karlsbader Wasser ausgeführt werden dürfe. Einige hochgestellte Persönlichkeiten erhielten jedoch die Zusendung des Wassers bewilligt. Zu diesem privilegierten Kreis gehörten die Markgräfin Franziska Sibilla Augusta von Baden, Prinz Friedrich von Hannover und Markgraf Albrecht Friedrich zu Brandenburg, der je 60 Krüge in den Jahren 1722, 1723 und 1730 bezog. Auch dem Kronprinzen von Preußen, dem späteren Friedrich 11., wurde 1728 "das zu dero Gebrauch und Cur benötigte Gesundwasser" bewilligt. Den Karlsbadern war dies gar nicht recht, denn sie befürchteten wirtschaftliche Nachteile durch den Ver

416

sand des Wassers, insbesondere dann, wenn die hochgestellten Persönlichkeiten, die bei einem Besuch sehr viel Geld in Karlsbad ließen, jetzt ihr Wasser zu Hause trinken konnten.

Als 1735 dem Lebkuchner und Schulkantor Lochner verbotene "Wasserpaschung" nachgewiesen werden konnte - Lochner hatte einige Fässer Wasser außer Landes geschafft und dafür 76 Reichstaler erhalten - war das Maß für die Karlsbader voll, denn sie befürchteten, daß Karlsbad "durch derley verbottenen Wasser-Paschung in daß gäntzliche Verderben gestürzet würde" . Der Fall Lochner und die wiederholten Erlaubnisse zur Versendung führten dazu, daß sich die Karlsbader Bürgerschaft 1735 mit einem Majestätsgesuch an den Kaiser wandte und darum bat, die Wasserausfuhr ganz zu verbieten. Als das erbetene Verbot ausblieb, reichte man 1737 ein erneutes Gesuch ein, aber der Hof beschränkte sich darauf, die Verfügung von 1718 zu erneuern. Dieses Ausfuhrverbot wurde öffentlich bekannt gemacht (Abb. I).

Da die Karlsbader mit diesem Verbot nicht zufrieden waren , erwirkten sie 1740 eine sogenannte "Stadt- Instruktion", in der die Wasserausfuhr unter hohe Strafe gestellt wurde. Mit dem Verlust des Bürgerrechts, 100 Reichstaler Buße oder einer "LeibesStrafr' hatte zu rechnen, wer dennoch versuchen sollte, das Wasser heimlich aus der Stadt zu bringen. Die Hälfte der Geldstrafe "sollte dem Dennuncianten gebühren".

Bei einer solch abschreckenden Gesetzgebung, die entstanden ist aus der Sorge der Karlsbader Bevölkerung, daß durch die Versendung des Wassers eine "Benachtheilung der gantzen Gemeinde, und folgsam eines jeden Burgers in particulari" eintritt, wundert es nicht, daß das Thema" Wasserversendung" für weitere 100 Jahre tabu bleiben sollte.

Obwohl sich die Anfragen von Kranken und von Mineralwasserhandlungen mehrten und trotz der Erfolge, die man anderen Orts mit der Wasserversendung gemacht hatte, war der Karlsbader Magistrat nicht bereit, die Möglichkeit des Versandes erneut zu überprüfen , ja er wandte sich noch 1842 an das Elbogener Kreisamt, um die Veröffentlichung folgender Anzeige zu erwirken:

"An den Karlsbader Magistrat sind bisher viele Gesuche um Versendung des Carlsbader Mineralwassers gelangt, denen aber nicht entsprochen werden konnte, eines Teiles, weil die Ausfuhr jenes Wassers höchsten Ortes verboten wurde, anderen Teils, weil sie ganz zwecklos wäre, indem

1. Das warme kohlensaure Wasser nach der Abkühlung einen geringeren Raum einnimmt und daher den Kork so mächtig an sich zieht, daß er ohne den Krug zu zerschlagen, nicht herauszubringen ist.

2. Weil sich die aus dem warmen Wasser nach der Abkühlung entfernten festen Bestandteile an den Seitenwänden des Kruges zuviel anlegen, das Mineralwasser in diesem Zustande schon zersetzt ist und als solches nicht gebraucht werden kann und endlich

3. weil schon bei der Füllung der zur Lösung nötige Überschuß an Kohlensäure entweicht, die Verbindungen basisch alkalisch werden, durch welche Zersetzung das Wasser zum Trinken untauglich wird."

Die Anzeige erschien nicht, der Magistrat wurde aber angewiesen, zu dem in der Anzeige dargestellten Sachverhalt die Stellungnahme aller in Karlsbad praktizierenden Ärzte einzuholen. Noch bevor der Magistrat den Text der Brunnenkommission zur Begutachtung vorlegen konnte, wendete sich das Blatt.

Dr. Adolf Pleischl, Professor der Chemie an der Wiener Universität, war schon seit langem davon überzeugt, daß auch das Karlsbader Wasser versendet werden kann, ohne daß die Wirksamkeit dadurch beeinträchtigt wird. Da seine Vorschläge bei den Verantwortlichen bisher jedoch auf taube Ohren gestoßen waren, veröffentlichte er am 3. September 1842 in der Österreich ischen medizinischen Wochenschrift eine Abhandlung über die Versendbarkeit des Karlsbader Wassers. Er kommt darin zu dem Schluß, daß Karlsbad durch den Versand seines Wassers nicht nur nichts verlieren, sondern nur gewinnen könne, denn auch in Marienbad und Franzensbad habe der Wasserversand viel zur Festigung und Verbreitung des guten Rufes dieser Bäder beigetragen.

Nach dieser Veröffentlichung wagten auch andere Ärzte, offen für den Versand des Wassers einzutreten und so kam es, daß die Brunnenkommission beschloß, zunächst für die Versendung des Schloßbrunnens die Genehmigung des Landesguberniums einzuholen. Gleichzeitig sollten durch Probeversendung an die medizinischen Fakultäten und chirurgischen Lehranstalten der österreichischen Monarchie erste Erfahrungen gewonnen werden. Das böhmische Landesgubernium genehmigte mit Erlaß vom 27. März 1843 die versuchsweise Versendung aller Karlsbader Mineralwasser, jedoch sollte mit dem Schloßbrunnen, dem kühlsten unter den Karlsbader Brunnen, begonnen werden.

Abb.2 Mehrere Meter hoch schießt die Fontäne des "Karl~hader Sprudef""4

Am 22. Mai 1843 wurden die ersten Krüge gefüllt. Josef August Hecht, der Pächter der Franzensbader Mineralwasserversendung, hatte es übernommen, die versuchsweise Versendung durchzuführen und im Laufe des Sommers füllte er 2700 Krüge Schloßbrunnen für die Krankenhäuser in Wien, Prag, Pest, Lemberg, Olmütz, Graz, Innsbruck, Salzburg und Laibach ab. Er erhielt den Transport seiner Maschinen und den Arbeitslohn eines Füllers erstattet, außerdem je Krug drei Kreuzer und je Kork einen Kreuzer. Die Versendung besorgte der Karlsbader Kaufmann J. P. Knoll gegen Erstattung seiner Kosten. Bestellungen über insgesamt 2000 Krüge gingen noch 1843 von privater Seite ein. Sie wurden zum Preise von 8 Gulden für die Kiste mit 48 Krügen und zu 5 Gulden 24 Kreuzer für 32 Krüge abgewickelt. Aufgrund der einsetzenden großen Nachfrage beschloß die Kurkommission am 9. Oktober 1843, das Versandgeschäft endgültig ins Leben zu rufen . Für das Geschäft brauchte man einen sachkundigen Pächter, der über die notwendigen Verbindungen verfügte, um dem Karlsbader Wasser einen großen Absatzmarkt zu erschließen. Ein solcher Mann war Josef August Hecht, der bereits den Probeversand durchgeführt hatte, gegen den aber von Seiten der Gemeinde erhebliche Ressentiments bestanden. Trotzdem setzte es der Vorsitzende der Kurkommission, Baron Karg, durch, daß Hecht für die Einführungszeit von drei Jahren der Wasserversand pachtweise überlassen wurde. Hecht kündigte durch Inserate in den wichtigsten deutschen und österreichischen Zeitungen sein neues Geschiif,t an. Im Jahre 1844 wurden bereits 88 510 Krüge versendet, 1845 waren es 113658 lind 1846 108297 Krüge. Für die wichtigsten Absatzmärkte sind für 1844 und 1946 folgende Versandzahlen überliefert 5 :

1844 1846

Braunschweig 250 Krüge 1000 Krüge Berlin 2500 Krüge 12000 Krüge Lübeck 300 Krüge 1500 Krüge Magdeburg 100 Krüge I 500 Krüge Moskau - 800 Krüge Prag 18 000 Krüge 30 000 Krüge Preßburg - 600 Krüge Warschau I 500 Krüge 6000 Krüge

22 650 Krüge 53 400 Krüge

418

Die Befürchtung, daß durch den Wasserversand die Zahl der Kurgäste, die Karlsbad besuchten, zurückging, traf natürlich nicht ein, ja die Besucherzahl stieg sogar weiter an. Obwohl Hecht im Jahre 1845 aufgrund des großen Geschäftserfolges der Stadt Karlsbad neben der vereinbarten Pacht - 1500 Gulden für 3 Jahre - noch eine freiwillige Zuwendung von 3 000 Gulden machte, blieb die ablehnende Haltung gegen ihn bestehen. Hecht war daher an einer Fortsetzung der Pacht nicht interessiert und teilte dies bereits 1845 dem Magistrat mit. Zunächst dachte die Stadt daran, den Wasserversand in eigene Regie zu übernehmen, entschloß sich dann aber doch zu einer erneuten Verpachtung. Die neuen Pächter, Anton Seifert und Franz Damm, konnten im ersten Geschäftsjahr, 1847, die Versandzahlen der Vorjahre noch übertreffen und 120940 Krüge verkaufen . Aber die Revolution des Jahres 1848 brachte erhebliche Umsatzeinbußen, so daß das Jahr mit einem Verlust von 2896 Gulden 2 Kreuzer abschloß. Noch höhere Verluste waren für 1849 zu befürchten, denn aufgrund einer Ministerialverordnung vom 5. Januar 1849 mußte in die Krüge das Jahr der Füllung eingeprägt werden , und die Pächter hatten bereits 85 000 Krüge angeschafft, die jetzt unbrauchbar waren. Da keine Besserung des Geschäftes zu erwarten war, sahen Seifert und Damm in der neuen Verordnung eine willkommene Gelegenheit, um unter Hinweis auf die veränderten Pachtbedingungen den bis 1852 laufenden Vertrag vorzeitig zu kündigen. Der Magistrat akzeptierte die Kündigung nicht, wollte sich jedoch für eine Abänderung der Verordnung verwenden. Dies genügte den Pächtern nicht, sie wollten sofort aus dem Vertrag entlassen werden. Es kam zur gerichtlichen Auseinandersetzung, in der Seifert und Damm zur Zahlung des zurückbehaltenen Pachtzinses für 1849 verurteilt wurden. Mit Beginn des Jahres 1850 übernahm dann der Magistrat den Wasserversand in eigene Regie und bestellte Vinzenz Weczerczik zum Verwalter. Das Geschäft erreichte jedoch nicht wieder die Erfolge des Jahres 1847, und als 1854 erneut die Verpachtung auf 10 Jahre zum Ausrufpreis von 7000 Gulden ausgeschrieben wurde, fand sich kein Pächter, der das Geschäft übernehmen wollte. Die Stadt hatte aller

ralwasser

nommen,

erhielten Friedrich

dings in diesem Jahr nur wenig über 100000 Krüge versandt und dabei einen Gewinn von nur 3 316 Gulden erzielt.

vertieft eingebrannt, den Glasflaschen hingegen das Wapen erhöht ersichtlich."

1856 wurde ein neuer Versuch unterdas Versandgeschäft zu

verpachten, diesmal mit Erfolg. Bei einem Ausrufpreis von 6000 Gulden

unter fünf Interessenten KnolJ und Heinrich Mat

toni für 7050 Gulden den Zuschlag. Die neuen Pächter übernahmen das Geschäft am 2. Januar 1857 und steigerten bereits im ersten Pachtjahr den Mineralwasserversand um 37 %.

4. KARLSBADER MINERALWASSER KNOLL & MATIONI

1. CARLSBADER

Bekannt ist die kleine Flasche vom Typ E6. Der Stempelabdruck befindet sich auf der Schulter der Flasche.

2. C(ARLS) B(AD) Carlsbader Schlossbrunn

Bekannt ist die kleine Flasche vom Typ E aus der Sammlung G. Wallner, Vilsbiburg.

3. KARLSBADER-MINERALWASSER

Dieser Stempel kommt vor auf einer kleinen Flasche vom Typ E aus dem Besitz des Bayerischen Nationalmuseums (Inv.-Nr. 76/213.24)1. Es handelt sich offenbar um das zur Zeit der städtischen Mineralwasserversendung gebräuchliche Brunnenzeichen. Das Zeichen wird von Löschner8 1856 beschrieben: "Bei jedem Thonkruge, sowie jeder Glasflasche erscheint der Name der enthaltenen Quelle in der Verkapslung eingeprägt, ferner ist bei dem Thonkruge im runden Schilde das Stadtwapen mit der Umschrift: Karlsbader Mine-

bei

Bekannt ist die große (1,2 I) und die kleine Flasche (0,65 I) vom Typ E; letztere kommt auch mit Papiereti- ' kett vor. Auf dem ca. 3,5 x 7 cm großen Etikett waren die Namen der Quellen, z. B. "Schloßbrunn", und der Pächter angegeben.

Für die Zeit von 1844 bis 1861 sind die folgenden Versandzahlen überliefert :

große undJahr I kleine Krüge 9

1844 88510 1845 113658 1846 108297 1847 120940 1850 101 114 1851 108568 1852 117662 1853 106533 1854 101902 1855 107990 1856 119720 1857 164489 1858 163914 1959 174839 1860 207088 1861 240000

419

Die 10jährige Pachtzeit von Knoll & Mattoni schloß 1866 mit einem Jahresabsatz von 351 303 Steinzeug- und Glasflaschen, eine Zahl, die im vorhergehenden Jahr bereits überschrit ten worden war und die trotz der kriegerischen Ereignisse dieses Jahres erzielt wurde. Die große Steigerung des Absatzes wa r insbesondere der unermüdlichen Arbeit Heinrich Mattonis zu verdanken, der auf Reisen durch ganz Europa für das Karlsbader Mineralwasser warb. Er schlug daher auch seinem Partner vor, der Gemeinde für die Verlängerung der Pachtzeit um 10 Jahre einen jährlichen Pachtzins von 14000 Gulden anzubieten. Knoll setzte jedoch kein so großes Vertrauen in die Zukunft und erklärte, daß er bei einem solchen Angebot nicht länger in der Gesellschaft verbleiben könne. Heinrich Mattoni gab sein Gebot daher im eigenen Namen ab und erhielt ohne öffentliche Pachtausichreibung die Wasserversendung für die Zeit von 1867 bis 1876 übertragen . Heinrich Mattoni zeigte nun erst recht, welchen Aufschwung der Mineralwasserversand nehmen konnte. Es gelang ihm, den Versand von rd. 500000 Steinzeugflaschen in 1867 auf I 064723 Glasflaschen in 1876 zu steigern. Bereits zu Beginn der 70er Jahre hatte Mattoni den Brunnen versand von Steinzeugflaschen auf Glasflaschen umgestellt. Bis dahin waren Glasflaschen nur auf besonderen Wunsch des Kunden verwendet worden . Trotz der nur noch kurzen Verwendungszeit der Steinzeugflaschen gibt es verhältnismäßig viele Stempelvarianten aus dieser Periode.

5. KARLSBAD ER MINERALWASSER HEINRICH MATIONI

Bekannt sind kleine Flaschen (0,65 I) und Flaschen mittlerer Größe (0,84 I)

®8 Di e kleine Flasche kommt auch vor mit dem Zusatzstempel "F" auf der Schulter (Sammlung W. Sahm, Höhr-Grenzhausen) ; die grö ßeren Flaschen kommen auch mit dem Zusatzstempel " BRÜX" auf der Vorderseite im unteren Drittel der Flasche vor.

6. CARLSBADER MI NERALWASSER HEINRICH MATIONI

Bekannt ist. die kleine Flasche vom Typ E und die große Flasche vom Typ Er (Sammlung W. Sahm, Höhr Grenzhausen). Es kommen auch Fl a schen vor mit dem Zusatzstempel J. H. (Johann Hart) auf der Vorderseite am Fuß der Flasche. Die Verwendung des Töpferzeichens J. H. auf einer Flasche mit diesem Brunnenzeichen läßt sich nur dadurch erklären , daß Bernhard Hart , der Sohn des Johann Hart, das Töpferzeichen seines Vaters nach dessen Tod weiterverwendete, denn Johann Hart starb bereits 1849 1°.

I I'~'«I--1",:,·,· i 1 1 7 :'~W

1'1 ~':CQX

~~.!U~:l .....i.'~'\'H~\ I t~~ - 190 I

7. CARLSBADER-MlNERALWASSER HEINERICH MATTONI

Bekannt ist die große F1< . ehe (0,9 I) vom Typ Er.

8. CARLSBADER MINERALWASS ER HEINRICH MATIONI

Die er Stempel wird on U. Wielandt 11 abgebildet, e r unterscheidet sich insbeso ndere in der G röße und in der Schreibweise des Vornamens " Heinri h" von Nr. 7. Nur bei Stempeln, d ie den Päch ter namen en thalten lassen sich die Verwendungszeiten ei ngrenzen. Bei der Vielzahl der Stem pel, die wä hrend der P chtzeit d es Heinrich Mattoni verwendet wurden und in Anbetracht der Ta tsache, daß d ie generelle Umste llung auf G lasflaschen

-~ " ' ;J!

vom Typ E und Er. Abb. 3 Die ElIfwicklung des Karlsbader Mineralwassen>ersandes J

420

bereits Anfang der 70er Jahre erfolgt ist, kann man d avon ausgehen, daß die e Stempel zum Teil gleichzei tig in Benutzung waren. Auch wenn R aschen mi t der Be z ichn ung KNOLL & MATfO J in dje Zeit von 1857 b is 1866 wld sol

he mit der Aufschrift HEINRICH MAITONf in die Zeit vo n 1867 bis Anfang der 70er J ahre icher zu da ti eren si nd , so kan n trotzdem nicht jede Flasche ohne Pächterangabe automatisch der Z it vor 1857 zugewiese n werden. Unklar bleibt daher die Benu l'Lungszeit der beiden fo lgenden Stempel. Sie gleichen in der Da rste llung des Stadtwappens (über dr i Q uerbäche wachsend der bekrönte böhm ische Löwe) den zu r Zeit Matton is benutzten Zei hen. Auch der be i Flasche n mit dem Stern pel N r. 10 vorkommende gerippte Ha ls (T yp E ) deutet auf eine rel ativ spä te Ver wendungszeit hi n.

9. CARLS BADER M[NERAL~ WASSER

Bekannt i t d i kle Lne Flasche o m Typ E.

10. CARLS BADER M INERALWASSER

Bekannt ist d ie kleine Fla eh e vom Typ Er mit Resten eines Papiereti ketts "KARLSBADER SPRUDEL". Außerdem ko m mt der Stem pel auf einer großen Flasche vom Typ E (S:'I mm lu ng W. Maierholzner, Vilsbiburg) vo r. Die e Rasche trägt au ßerdem unter dem Henkel den Stempeleind ruck "Gut Mostau" .

Gv. t Mosta-u~

Bei diesem Stempel könnte es sich durchaus um ei ne Herstell erangabe handeln , denn Sommer 12 führt unter

den "Gewerbsleuten " diese Gutes a uch einen Töpfer aur. Gut Mostau befand sich etwa 10 km Ö. tlich der Stadt Eger an der Ein mündung der Wondreb in d ie ger.

Bleibt noch nachztllragen, daß Mat ton i bei der Pachla usschreibu ng 1876 n ich t zum Zuge kam. Der Bank.ier Löbel Schottländer erhielt für 70 000 G ul den jäh rl ich den Zuschlag. Nach Ablauf der 10 Pachtjahre war der Absatz auf über 1,5 Mill ionen Fla schen gesti egen und im zweiten Pachtzei tramn , der bis 190 1 lief, stieg der Versand auf über 2 Mi llionen Flaschen jährlich.

Anmerkungen I Lu d wig, Karl . Geschichte der Karlsbad er

M ineralwasse r e r. endung, Prag 1902 (Dies e Werk wurd e fü r das Kap itel ,.Ka rlsbad" ohne weitere Literaturhinweise ben ut2 l)

2 Strobelberger, J. Steph., KiH7.C In~ t ruction

und Ba deregiment wie das Karlsbad sammt g.u ter D iät zu gebrauch en, N ürnberg 1630. ziti ert bei: FleckIes , Leopo ld, Karl sbad. seine G esundhrunne n und Mineralbiidcr in geschichtlicher, topographischer, naturhi ·torischer und medicinischer Hinsicht , tuttgart 1838 b bildung entnomm en aus: I

4 bhil d ung entnommen aus: ann!. Rudo ll', Karl sbad in topographischer, medizinische r lind geselliger Oe/iehung, K arls bad IR62

5 Löschner, VNse ndun g der kari soader M in eralquellen, ihre \Virkung auf d~n lll en schli ~

ehen Organismus, ihre Anwendung und Ge... br;ruch swei se. Ka rlsbad 1847

6 All e abgebildeten Fl aschen un d Brunnenz eichen, so we it nichts und eres vermerkt. au s der Sammlung des Verrasscrs : die Slempelmarken wurd en um 25 % ve rkleinert. Z u r T ypologie verg!. ßernd ll rinkmann, Z ur Da t ierung von I'vf ineral was~ernaschen aus S te inzeug, in: Ke ram os. Hert n , O ktober 1982 und Der M inera lwasserversand in SteinzeugOaschen, I. Ty'pol ogi e der M incralwass erna'ichen. in: Der M ineralbrunn en, Heft ]I 1984 Ein Abgull dieses Brunn enzeichens wurde mir freundlich erwei se von Herrn Dr. Ingolf Bauer, Bayerisches N a tionalmuseum, zur Ve rfü gu ng ges te llt. e rg!. au ch: l ngolf Baue r, W a,;se r auf Rei en , in: G rolle We lt rei st ins Bad. usstellungskatalog, 1980. Die Flasche ist unter Katalog- N ummer 241 be schri eben. Lösehner. Ver~endung d er Karl sbader M ineralquellen, ihre W irkung a uf den me noch lichen Organismus. ihre An we ndung und G ebrauchsweise , Ka rlsb ad 1856

9 Hlavacek, Eduard , Ab riss d er VO r2 ugswci se medicinischen esch ich te \'on arl sba d , in: Löschner (H erausg eber). Beiträge zur Balneo log ie, Aus d en C urorten Böhmens, I. Band, ' arlsbad. M ari enn ad . Franzensbad und ihre U mgebu ng, Prag und C arlsbad 1863

10 BIschöfli ches Zentralarchiv Regen sburg, M atrikelbüche r der kath. Kirchengemeinde W al dsflssen

II W ielandt, Ulf. M inera.alwater - en bitt e rwaterkruiken en hun merk e n, in- AN T I EK, ve ertiende jnarga ng no. 4, Lochem 1979

12 Somm er. Johann G o ttfried , r as Kö ni g rei ch Bö hm en ta ti st isch-topog ra phi eh darge ,tei lt . 15. Ban d , E lbogner K.rei~ , Prag IH4 7