Costruzione e rappresentazione nel Quarticciolo: l’architettura come simulazione della città

Transcript of Costruzione e rappresentazione nel Quarticciolo: l’architettura come simulazione della città

© 2012 Prospettive EdizioniEditrice dell’Ordine degli Architetti PPCdi Roma e provincia Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Romatel. 06/97604531 - 06/6875230www.prospettivedizioni.it - [email protected]

Comitato Tecnico Scientifico Massimiliano Cafaro, Federico De Matteis, Donatella Fiorani, Laura Forgione, Filippo Lambertucci, Valerio Palmieri

Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia

Tutti i diritti riservatiNessuna parte di questa pubblicazione può essere memorizzata, fotocopiata o comunque riprodotta senza le dovute autorizzazioni.

Progetto grafico e impaginazione Typo srl, RomaSupervisor Silvia Massotti

Traduzioni a cura di Triumph Group

ISBN 978-88-89400-80-7

0_Prime pagine Vol. 1.indd 2 16/11/12 13.51

PRIN 2007 Riqualificazione e aggiornamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Progetto di ricerca di interesse nazionale Linee guida per gli interventi nei quartieri nell’Italia centromeridionale

coordinatore scientifico Benedetto Todaro “Sapienza” Università di Roma, Dipartimento Architettura e Progettodel Programma di ricerca

resPonsabili Unità di ricerca Giovanni Ascarelli Università degli Studi de L’Aquila, Dipartimento di Architettura e Urbanistica Carlo Alessandro Manzo Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Cultura del Progetto Luigi Ramazzotti Università di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Civile Andrea Sciascia Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura

coordinamento editoriale Federico De Matteis “Sapienza” Università di Roma, Dipartimento Architettura e Progetto

comitato di redazione Antonella Falzetti Università di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Civile Giovanna Grella Università degli Studi de L’Aquila, Dipartimento di Architettura e Urbanistica Luciana Macaluso Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura Andrea Santacroce Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Cultura del Progetto

Unità di ricerca

“saPienza” Università di roma Benedetto Todaro Responsabile Francesco Cianfarani Luca ArcangelidiPartimento architettUra e Progetto Marina Pia Arredi Simone Di Benedetto Giorgio Biscetti Vincenzo Giuseppe Berti Nunziastella Dileo Michela Esposito Michele Costanzo Michele Filosa Gina Oliva Federico De Matteis Giorgios Papaevangeliu Carlo Maggini Alfonso Giancotti Manuela Pattarini Adriana Patriarca Rosario Gigli Luca Porqueddu Maria Luisa Priori Paolo Melis Emma Prete Enrico Puccini Luca Reale Luca Rijtano Simona Salvo Eliana Sulpizi Giuseppe Strappa Annalisa Ventura

Università di roma “tor vergata” Luigi Ramazzotti Responsabile Luciano CardellicchiodiPartimento di ingegneria civile Antonella Falzetti Filippo Cerrini Olga Consuelo Espinosa Cortés Paolo Stracchi

Università degli stUdi de l’aqUila Giovanni Ascarelli Responsabile Giovanna GrelladiPartimento di architettUra e Urbanistica Fabiola Di Piero Gianluca Valente

seconda Università degli stUdi di naPoli Carlo Alessandro Manzo Responsabile Andrea SantacrocediPartimento di cUltUra del Progetto Marino Borrelli Gianluca Cioffi Emanuele Carreri Francesca Colella Efisio Pitzalis Adalberto Di Nardi Sergio Stenti Nello Luca Magliulo Giuliana Vespere

Università degli stUdi di Palermo Andrea Sciascia Responsabile Luciana MacalusodiPartimento di architettUra Marco Beccali Valerio Cannizzo Dario Costi Tania Culotta Ferdinando Fava Emanuela Davì Antonella Mamì Gioacchino De Simone Emanuele Palazzotto Vincenza Garofalo Filippo Schilleci Ilenia Grassedonio Daniele Roccaro

elaborazioni grafiche Elisa Fiorini, Francesco Foglietti, Francesco Salvolini, Sante Simone, Lucio Zappalorti

ricerche iconografiche Valentina Albano

0_Prime pagine Vol. 1.indd 3 16/11/12 13.51

Parte I. Trasformare l’abitare pubblico 7Progetto come responsabilità e cura 9Benedetto TodaroIl progetto architettonico della riqualificazione. qualità materiale dell’architettura e prerogative del sistema urbano 23Luigi RamazzottiTemi architettonici per la riqualificazione della residenza pubblica 33Carlo Alessandro ManzoThe New Dense-city tra Collage City e Città Analoga 39Andrea SciasciaIl secondo progetto. metodologia e strategie della trasformazione per l’abitare pubblico 47Federico De Matteis

Parte II. La riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Esperienze dall’Europa 93Dalla rimozione alla rigenerazione. strategie di recupero dell’edilizia residenziale pubblica in europa 95Luca RealeLa rigenerazione dell’edilizia residenziale pubblica nei Paesi Bassi. il lavoro dei van schagen architekten 107Nunziastella DileoDallo Zeilenbau alle Stadtvillen, interventi di riqualificazione in Germania. cottbus e leinefelde: due casi di studio 121Enrico PucciniLa riqualificazione dell’edilizia residenziale del dopoguerra tra conservazione e trasformazione. due casi studio: Pihlajamäki e churchill gardens 135Gina OlivaTrasformare l’involucro. conservazione e riscrittura dell’immagine nel patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica 151Alfonso GiancottiQuartieri moderni al bivio. il villaggio olimpico di roma fra trasformazione e conservazione 161Simona SalvoRipensare rinnovando, rinnovare integrando. il progetto dell’alloggio nella riqualificazione dei complessi residenziali 175Francesca Colella

Parte III. Casi di studio e tematiche locali 181“SAPIeNZA” UNIveRSITà DI RomA - DIPARTImeNTo ARChITeTTURA e PRoGeTTo

L’edilizia residenziale pubblica a Roma. studiare per trasformare 185Federico De MatteisStrategie di riqualificazione degli spazi pubblici. lettura ed analisi dei quartieri vigne nuove e quarticciolo a roma 189Carlo Magginicaso di studio: borgata quarticciolo a roma 202Il Quarticciolo e il piano delle borgate. Urbanistica e casa popolare negli ultimi anni della roma fascista 239Luca RijtanoCostruzione e rappresentazione nel Quarticciolo: l’architettura come simulazione della città 269Francesco Cianfarani

Volume primo

Sommario

0_Prime pagine Vol. 1.indd 4 16/11/12 13.51

Il Quarticciolo: il territorio della borgata tra processo moderno e forma storica della città 279Luca PorquedduConsistenza edilizia della borgata Quarticciolo. analisi delle caratteristiche funzionali e morfologiche degli edifici residenziali e degli alloggi 291Francesco Cianfarani, Luca PorquedduLo studio della borgata Quarticciolo: tra storia, ridisegno e indagini sul campo 294Francesco Cianfarani, Luca Porquedducaso di studio: vigne nuove a roma 298L’architettura del dopoguerra in Italia e la realizzazione di vigne Nuove 311Michele Costanzovigne Nuove. verso un progetto di recupero 329Manuela Pattarini

UNIveRSITà DI RomA “ToR veRGATA” - DIPARTImeNTo DI INGeGNeRIA CIvILe

Aspetti conoscitivi e progettuali per la riqualificazione. i quartieri ceca-italsider a Piombino e villa adriana a tivoli 355Luigi RamazzottiIl ridisegno, dal materiale d’archivio al sentimento del progetto 371Paolo Stracchicaso di studio: quartiere ceca-italsider a Piombino (li) 378Il quartiere CeCA a Piombino. caratteri e storia del progetto 395Antonella FalzettiArchitettura e assemblaggio. “la logica del dettaglio” nell’esperienza di Piombino 417Luciano Cardellicchiocaso di studio: quartiere “villa adriana” a tivoli (rm) 428Complesso IACP villa Adriana, Tivoli. caratteri e storia del progetto: la ricerca di una dimensione urbana 445Filippo Cerrini

UNIveRSITà DeGLI STUDI De L’AQUILA - DIPARTImeNTo DI ARChITeTTURA e URBANISTICA

Il Complesso IACP monticchio. descrizione della ricerca e dei relativi risultati 461Giovanni AscarelliL’edilizia residenziale pubblica dalle prime leggi fino ad oggi. il caso abruzzese 465Fabiola Di Pierocaso di studio: quartiere monticchio a l’aquila 202Il complesso IACP di monticchio. ricostruzione critica della vicenda progettuale 485Giovanna GrellaAspetti di criticità del complesso IACP di monticchio 493Gianluca Valente

SeCoNDA UNIveRSITà DeGLI STUDI DI NAPoLI - DIPARTImeNTo DI CULTURA DeL PRoGeTTo

Città e campagna nella rigenerazione dei quartieri del mezzogiorno 501Carlo Alessandro Manzo

Volume primo

Sommario

0_Prime pagine Vol. 1.indd 5 16/11/12 13.51

sommario

caso di studio: borgo appio a grazzanise (ce) 504Il Borgo Appio a Grazzanise 511Gianluca Ciofficaso di studio: quartiere alfa romeo a Pomigliano d’arco (na) 522Il Quartiere Alfa Romeo a Pomigliano d’Arco 529Sergio Stenticaso di studio: quartiere vanvitelli a caserta 536Principi insediativi e misure del quartiere vanvitelli a Caserta 545Andrea SantacroceLa casa e lo spazio tra le case. materia e forma della “città pubblica” di mario fiorentino 565Emanuele CarreriNorma e progetto nella riqualificazione della residenza sociale 571Marino Borrelli

UNIveRSITà DeGLI STUDI DI PALeRmo - DIPARTImeNTo DI ARChITeTTURA

Periferie e città contemporanea. Progetti per i quartieri Borgo Ulivia e ZeN a Palermo 577Andrea SciasciaIl disegno del suolo. Rilettura delle planimetrie dei quartieri Borgo Ulivia e ZeN di Palermo 589Vincenza Garofalocaso di studio: borgo Ulivia a Palermo 598Interazioni tra infrastrutture e periferie. la soluzione di continuità fra i quartieri borgo Ulivia e bonagia 613Emanuela DavìIl significato e il ruolo delle preesistenze nel quartiere Borgo Ulivia 623Tania CulottaIl fiume oreto e il quartiere Borgo Ulivia a Palermo. margine urbano e periferia 633Ilenia Grassedoniocaso di studio: zen a Palermo 642La Piana dei Colli. tracce storiche 665Daniele RoccaroIl quartiere ZeN - San Filippo Neri. l’identità degli spazi aperti 669Luciana MacalusoZeN 2 e la maturazione del dibattito sul progetto urbano della casa in Spagna e Portogallo 679Dario Costi

Apparati 692The Transformation of Public housing estates in Italy. analytical methods and design strategies 693Federico De Matteis, Manuela Pattarini

0_Prime pagine Vol. 1.indd 6 16/11/12 13.51

269

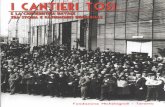

Costruzione e rappresentazione nel Quarticciolo: l’architettura come simulazione della città

Francesco Cianfarani

Il progetto e la realizzazione del Quarticciolo rispondono a problematiche inedite rispetto ai tradizionali interventi romani di edilizia economica e popolare1.Ultima realizzazione in ordine cronologico del piano delle borgate ufficiali, il Quartic-ciolo testimonia infatti una importante ri-flessione sulle capacità del progetto di archi-tettura di restituire la complessità spazio-temporale della città storica all’interno di un insediamento autonomo ed unitario. Il mo-dello di città compatta, in cui l’aderenza ti-pologica ed estetica tra costruito, invasi e percorsi definisce la natura formale e funzio-nale dello spazio urbano, viene recuperato criticamente dai progettisti Nicolini e Nico-losi, avvalendosi di meccanismi più colti di messa in scena della stratificazione propria dei centri antichi.A ben vedere, nel Quarticciolo il recupero del ruolo narrativo e scenografico dell’edili-zia residenziale emerge come motivo proget-tuale di maggiore interesse, soprattutto se a questo aspetto non si riconduce semplice-mente una critica ai principi insediativi ra-zionalisti, quanto una precisa scelta di pro-getto dettata da motivi contingenti, frutto

di chiare problematiche a cui dare soluzione attraverso l’architettura.La rivisitazione, seppur unicamente in chiave formale, dell’idea di tessuto edilizio, risiede piuttosto nel tentativo di legare gli spazi del-la borgata all’esperienza estetica della città storica, attraverso il disegno di relazioni vi-suali complesse tra percorsi, quinte e fondali prospettici, atte ad inscenare un nucleo urba-no risultato di stagioni costruttive autonome. Diversi sono i motivi per allestire un’alterità spazio-temporale, una fittizia stratificazione di materiali e significati idealmente accumu-lati dalla storia. In realtà, la necessità di acce-lerare il processo di radicamento di una co-munità “progettata” priva di qualsiasi legame sociale e produttivo con l’estrema periferia orientale della città e, al tempo stesso, il più generale bisogno di sedimentare un equilibrio formale stabile tra città consolidata, urbaniz-zazione incontrollata e campagna nella capi-tale, fa il paio con l’esigenza di mascherare all’esterno le reali motivazioni – di natura segregativa e di controllo – per cui il Piano Borgate, ed in particolare il Quarticciolo, trovano ragione di essere. Per questo motivo il progetto del Quarticciolo impiega mecca-

nismi compositivi di simulazione, assegnan-do ai valori “temporali” esprimibili attraverso l’architettura il ruolo di elementi cardine del generale disegno della borgata.È interessante notare come, proprio in virtù del recupero dell’idea di tessuto edilizio, tali scelte possano agire ad un livello pluriscalare, incidendo contemporaneamente sull’impo-stazione dell’impianto urbano, sugli aspetti costruttivi delle singole architetture e, paral-lelamente, sulle soluzioni stilistiche di mag-gior dettaglio. Difatti, grazie proprio alla solidarietà tra tracciati ed edifici si costituisce una profonda relazione tra il ruolo narrativo assegnato agli assi dell’impianto urbano, la rappresentazione architettonica espressa dal-le quinte che li delimitano e le puntuali con-notazioni dei singoli fabbricati rimandate alla scala costruttiva e tecnologica.Più dettagliatamente, il procedimento com-positivo dell’impianto del Quarticciolo “si-mula” esso stesso distinte temporalità, poi-ché risultato di una serie di scelte date logi-camente in successione. Volendo idealmen-te ricostruire la genesi formale dell’impian-to della borgata, all’iniziale disegno degli assi perpendicolari di via Manfredonia e via

III.A.6_Cianfarani.indd 269 15/11/12 13.44

270

Costruzione e rappresentazione nel QuartiCCiolo

Ostuni segue il tracciamento del sistema pedonale e carrabile diagonale, costituito da largo Mola di Bari, piazza del Quarticciolo, via Castellaneta. A queste scelte seguono, nell’ordine, il posizionamento delle emer-genze architettoniche e la conseguente mor-fologia degli spazi pubblici, strettamente in relazione rispetto ai tipi edilizi specialistici scelti come fondale2. Per ultimo, stabiliti i nessi morfologici tra piazze e monumenti, viene completato il disegno dei restanti lot-ti e degli edifici residenziali, che hanno cer-to la funzione di rafforzamento delle assia-

lità, di inquadramento e modulazione delle scene prospettiche, ma soprattutto di con-ferma dei meccanismi retorici di simulazio-ne. La manifestazione di una temporalità più complessa rispetto alla reale storicità del Quarticciolo è quindi chiaramente visibile nel tracciato urbano adottato, ovvero nella stratificazione di un duplice ordine di assi viari sovrapposti. Chiarissima è la forte ge-rarchizzazione del quartiere secondo due sistemi significativi, quello “fondativo” del romano cardo e decumano costituito da via Manfredonia e via Ostuni, unito a quello

“ristrutturativo”, immagine di un virtuale sventramento edilizio, suggerito dal disegno della direttrice parallela a via Castellaneta. L’asse est-ovest di via Ostuni, trasversale ri-spetto al quartiere, interseca di 90° il con-troasse nord-sud di via Manfredonia (Fig. 1), chiaro riferimento all’impianto del castrum romano3. Il sistema ortogonale di assi si po-ne quindi in evidente discontinuità rispetto alla dialettica tra tracciati liberi di evidente matrice sittiana e composizione assiale su modello delle strade trionfali caratterizzan-te il disegno delle contemporanee città di

2 La scansione dei fabbricati lungo via Ugento, orientati nord-sud parallelamente a via Manfredonia

3 Pianta dell’attacco a terra dei fabbricati attestati su piazza del Quarticciolo

2

III.A.6_Cianfarani.indd 270 15/11/12 13.44

271

FranCesCo CianFarani

fondazione laziali (Sabaudia, Aprilia, Ponti-nia, Guidonia) e delle precedenti borgate ufficiali (Primavalle, Santa Maria del Soc-corso, Trullo). Difatti, i due assi principali del Quarticciolo non inquadrano alcuna emergenza architettonica del quartiere né costituiscono legami di natura strutturale tra il contesto della campagna romana e la borgata4. L’idea della croce di strade si pone perciò come soluzione architettonica slegata da qualsiasi volontà relazionale rispetto al territorio circostante: essa risponde piuttosto ad un’istanza puramente compositiva, in quanto determina nettamente l’orientamen-to dei lotti e la giacitura dei fabbricati all’in-terno del quartiere (Fig. 2).Se il motivo letterario del castrum ha quindi come risultato l’orientamento dei lotti resi-denziali, definendo univocamente la doppia giacitura degli edifici secondo gli orientamen-ti nord-sud ed est-ovest, il tracciamento dell’asse diagonale stabilisce la successione degli spazi pubblici di rappresentanza, colle-gando visivamente le polarità principali del sistema, ovvero gli edifici specialistici, la chie-sa, la torre - caserma ed il mercato. Ancora una simulazione temporale che riecheggia l’esperienza della città consolidata, percepita nel Quarticciolo in maggior misura con il continuo variare dell’ampiezza degli invasi pubblici in successione nonché della morfo-logia irregolare dei lotti ad essi adiacenti (lot-ti 1-2-10-11), memoria agli interventi di ri-strutturazione urbana nei tessuti storici.È qui che emerge programmaticamente la componente rappresentativa del progetto di Nicolini e Nicolosi e, se vogliamo, la sua al-

terità rispetto al più generale quadro di inter-venti residenziali pubblici realizzati in quegli anni nella Capitale. La presenza di un patri-monio naturale ed artificiale di materiali e significati stratificati, espresso attraverso in-cidenti plastici ed eccezioni compositive lun-go l’asse diagonale (emergenze architettoni-che, disassamenti e variazioni di giacitura, preesistenze virtuali)5, si sovrappone all’im-magine atemporale del mito di fondazione di una architettura - città. I due sistemi insce-nano la genesi e l’evoluzione di un’ideale cit-tà italiana e da qui, coerentemente con il principio insediativo, dettano le soluzioni formali relative agli edifici residenziali atte-stati sul sistema.Emblematico della relazione scalare tra signi-ficati d’impianto e singoli fabbricati è il trat-tamento delle quinte residenziali sulla piazza del Quarticciolo (Fig. 3). Ad esempio, all’in-nesto meridionale della piazza con l’asse in-clinato di via Castellaneta, la leggera torsione in pianta del corpo scala di testata della linea che definisce la parete stradale (lotto 1 fab-bricato 6) ricalca l’inclinazione del preesisten-te acquedotto interrato, chiarendo maggior-mente il motivo “incidentale” dell’arretra-mento dell’edificio in linea al lato della torre - caserma (lotto 2 fabbricato 9). La comples-sità di queste giaciture si risolve anche nelle singolari aggregazioni dei corpi scala affac-ciati su piazza: nel fabbricato 9 questi non sono aggregati in linea ma specchiati sull’as-se del muro maestro trasversale. Contraddi-cendo la regola aggregativa dell’edificio, i due corpi scala terminali rispondono ad una con-sapevole eccezione tipologica; questo certo 3

III.A.6_Cianfarani.indd 271 15/11/12 13.44

272

Costruzione e rappresentazione nel QuartiCCiolo

per conferire una qualità spaziale riconosci-bile per l’ingresso a sud della piazza, eviden-temente per rafforzare il carattere incidentale della parte “narrativamente” più storicizzata del quartiere. Tale aspetto è un’ulteriore pro-va del primato morfologico e spaziale a cui le restanti scelte di progetto e la stessa coerenza costruttiva degli edifici sono piegate. Simil-mente all’ingresso sud, l’edificio attestato all’angolo nord-est su largo Mola di Bari (lot-to 3 fabbricato 5), tipologicamente una pa-lazzina costituita da un corpo scala del tutto simile a quelli aggregati negli edifici del lotto 3 (fabbricati 1-2-3-4), è ruotato di 90° rispet-to a questi ultimi per chiudere il fronte set-tentrionale della piazza del Quarticciolo. Oltre all’accezione del diverso orientamento, adottata per ribadire l’impianto a turbina della piazza, il fabbricato risponde all’istanza di manifestare la propria alterità temporale, presentandosi sui lati corti con due testate cieche. L’utilizzo di pareti prive di finestratu-re contravviene di fatto alla regola tipologica delle aperture poste in testata delle aggrega-zioni in linea del lotto 3, proprio per sottoli-neare artatamente la natura accidentale del varco di accesso alla piazza. A questa stessa logica risponde puntualmente il disegno del-le testate corte della linea porticata che segna il passaggio da largo Mola di Bari all’invaso principale del quartiere, perimetrandone il lato est (lotto 11 fabbricati 1-2-3). Al disegno alla scala urbana di un percorso diagonale rispetto alla maglia ortogonale di base, im-magine di un asse ristrutturativo di un tessu-to edilizio consolidato, corrisponde, alla sca-la architettonica, l’impiego di soluzioni che

rievocano durante l’esperienza spaziale inter-venti di demolizione e ricostruzione delle particelle edilizie nella città storica.Simile alla sistemazione di piazza del Quar-ticciolo è quindi la disposizione degli edifici residenziali prospicienti largo Mola di Bari (lotto 2 fabbricato 7, lotto 7 fabbricati 11, 12, 13). Otre alla consueta rotazione dell’edificio di testata lungo via Prenestina (lotto 2 fabbri-cato 7), chiara eccezione rispetto all’orienta-mento nord-sud dei simili fabbricati 2-3-4-5, è interessante registrare il disegno del lotto 7, influenzato sul lato nord dalla necessità di dare una quinta al lato orientale della piazza, oltreché dalla presenza della chiesa e dal pas-saggio dell’elettrodotto6. Nell’impossibilità di chiudere il fronte di via Conversano con la stessa tipologia di fabbricati in linea attestati su via Manfredonia, il disegno del lotto mu-ta in una corte quadrata, delimitata da una palazzina e due edifici in linea. I prospetti corti delle linee disposti sul lato sud si presen-tano con una doppia testata cieca, testimo-niando così la forte cesura rispetto alla prece-dente scansione volumetrica. L’impiego sa-piente di facciate cieche nella generale archi-tettura del Quarticciolo dimostra pertanto il tentativo di tradurre, attraverso figure ricor-renti nel progetto, alcune dinamiche trasfor-mative tipiche della città storica; a precise scelte d’impianto corrispondono quindi solu-zioni alla scala architettonica che hanno il compito di tradurre in chiave estetica l’inter-sezione di sistemi urbani apparentemente autonomi (Fig. 4).Per quanto attiene alla disposizione dei fab-bricati residenziali non appartenenti al siste-

ma di piazze, essi ricalcano la regola insedia-tiva del cardo - decumano, consistente nella successione alternata di giaciture allineate secondo gli assi principali ortogonali nord-sud7. Le strade secondarie trasversali a via Manfredonia non attraversano mai intera-mente il quartiere ma vengono sistematica-mente interrotte dalla presenza di un edificio fondale (via Ascoli Satriano - Chiesa, via Conversano - lotto 4 fabbricato 7, via Ceri-gnola - lotto 11 fabbricato 3, via Manduria - lotto 11 fabbricato 3) contribuendo alla defi-nizione di maggiore chiusura delle corti e quindi al rafforzamento dell’idea di nucleo edilizio compatto. Non potendo riproporre la cultura dell’isolato urbano, oltreché per motivi igienici soprattutto per ragioni di or-dine pubblico, il disegno del perimetro dei lotti assume in pianta configurazioni aperte puntualmente in relazione alle occasionali esigenze di carattere visivo. Di conseguenza, nessun fronte stradale presenta un’identica modalità di accesso alle corti, testimoniando ancora una volta l’assenza di una logica inse-diativa univoca per la disposizione dei fabbri-cati residenziali. Viceversa, la lettura delle altezze e delle diverse densità edilizie realiz-zate nei lotti rispondono ad un principio com-positivo più chiaro, ossia alla volontà di raf-forzare, all’interno della borgata, l’idea di due nuclei edilizi principali, risultato di fasi co-struttive distinte: un centro compatto, peri-metrato dai fabbricati attestati sulla piazza, e una serie di lotti periferici isolati costituiti da densità edilizie via via digradanti verso l’ester-no8. Tuttavia anche in questo caso l’istanza comunicativa soverchia puntualmente

III.A.6_Cianfarani.indd 272 15/11/12 13.44

273

FranCesCo CianFarani

quest’ultimo principio generale. Riprova di ciò è la variazione dell’altezza degli edifici residenziali attestati sulle piazze, verificata in relazione alla disposizione nello spazio delle emergenze architettoniche (la torre ex caser-ma, la chiesa, il mercato), secondo una lettu-ra sia dall’esterno della borgata, condotta per rapportare la forma del quartiere al paesaggio della campagna circostante, sia dall’interno, a favorire quadri incidentali e visuali di scor-cio. Ne è un esempio lampante la successione di quadri pittoreschi costituiti dalla visuale in movimento degli edifici dei lotti 7 ed 11

(rispettivamente i fabbricati 2-3-7-8, 3), visi-bili percorrendo via Ugento e via Trani dall’accesso nord della borgata: quest’ultimi, grazie alla variazione d’altezza del fabbricato in linea porticato su piazza del Quarticciolo (da 1 a 4 piani) e alla giacitura delle linee nel lotto 7, consentono la vista della torre e dell’invaso della piazza dall’interno delle cor-ti (Fig. 5). Per favorire la successione di coni ottici verso la torre, la disposizione dei semin-tensivi in linea del lotto 7 assume quindi l’orientamento est-ovest ortogonale rispetto a via Manfredonia, del tutto incoerente rispet-

to ai principi urbanistici razionalisti e, al tem-po stesso, alle logiche costruttive dei tessuti edilizi premoderni.Le ipotesi sopraindicate trovano conferma concentrando la lettura dei valori temporali espressi dal Quarticciolo alla scala architetto-nica. Immediata è la registrazione all’interno dei lotti residenziali della presenza di un nu-mero considerevole di tipologie (quattro) e morfologie edilizie (ventuno) per gli edifici residenziali, scelta difficilmente relazionabile a ragioni di ordine pratico (Fig. 6). Poiché la realizzazione di ogni lotto è stata assegnata a

4 Edificio porticato in linea su piazza del Quarticciolo. Particolare dei portici e della testata cieca

5 Scorcio della torre ex caserma attraverso i fabbricati del lotto 11

6 Varietà morfologica e tipologica del Quarticciolo. Vista della torre da una delle corti del lotto 9

III.A.6_Cianfarani.indd 273 15/11/12 13.44

274

Costruzione e rappresentazione nel QuartiCCiolo

7 9

8

7 Vista del prospetto nord della casa a ballatoio su via Cerignola dall’interno del lotto 3

8 Tripartizione classica dell’organismo architettonico nelle facciate del Quarticciolo. Prospetti di progetto dei fabbricati 1-2-3 del lotto 11 (da Archivio Disegni ATER)

9 Soluzione con muri a scarpa per l’attacco a terra delle palazzine nel lotto 7

III.A.6_Cianfarani.indd 274 15/11/12 13.44

275

FranCesCo CianFarani

una distinta impresa esecutrice, l’immagine generale della borgata assume un aspetto di costruzione per parti autonome, individuabi-li spazialmente grazie alle differenti modalità di apertura degli isolati e, in maniera fittizia, temporalmente, in virtù di una estrema va-rietà nelle soluzioni di dettaglio per ciascun singolo edificio. Ciò nonostante, le indicazio-ni imposte attraverso il disegno prescrittivo d’impianto dai progettisti alle imprese co-struttrici e la comune tecnica edilizia adotta-ta (principalmente muratura portante in tufo e ricorsi di mattoni) costituiscono, analogica-mente, sottili nessi tra i lotti del quartiere, suggerendo quasi una comune radice stilisti-ca per l’architettura della borgata. Come pri-mo elemento di continuità, si può delineare, per la maggior parte dei fondali nord degli edifici orientati est-ovest (lotti 2-4-7-9-10) una comune caratterizzazione elastico-lignea, nell’uso del telaio per la definizione degli spa-zi serventi e delle logge. Di contro, all’imma-gine reticolare “moderna” dei fondali a nord si contrappone la serie di quinte costituite dalle logge voltate degli edifici orientati est-ovest, dalla chiara vocazione muraria (lotti 1-2-3), a simulare nella stessa scena la sovrap-posizione di due distinte fasi costruttive e perciò la compresenza di differenti periodi storici all’interno dello stesso lotto (Fig. 7). È interessante registrare come questa caratte-ristica prescinda dalla tipologia edilizia degli edifici impiegati come fondale prospettico, siano essi palazzine, case a ballatoio o linee, testimonianza ulteriore di un’idea di proget-to costituita su alcune linee guida comuni per tutte le imprese costruttrici. Ciò induce a

considerare più generalmente i fondali dei lotti del Quarticciolo come elementi strategi-ci dell’architettura della borgata, pensati ap-positamente per rafforzare l’immagine di un nucleo urbano consolidato. Difatti il disegno dei prospetti degli edifici - fondale delle cor-ti può essere interpretato come il risultato intenzionale di una serie di astrazioni, volte a tradurre attraverso pochi segni distintivi al-cune tra le architetture maggiormente rappre-sentative, nell’immaginario comune, della città storica. Quasi a recuperare le convenzio-ni delle scene teatrali rinascimentali, ogni fondale ricalca tipologie edilizie potenzial-mente presenti in un’ideale città italiana, a sottintendere una precisa storicità per ciascun lotto: ne emerge così un codice formale inter-no alla borgata che assegna ad ogni lotto un preciso carattere, risultato dell’aderenza vir-tuale dei singoli fabbricati ad un’ideale sta-gione stilistica9.Ulteriori considerazioni si aggiungono esa-minando i registri linguistici scelti per la definizione generale degli alzati nei lotti re-sidenziali, analizzandoli rispetto alla loro reale consistenza edilizia. La sostanziale ri-spondenza dei disegni di prospetto alle limi-tazioni imposte dalle tecniche costruttive utilizzate, nonché la generale coerenza dei motivi decorativi per i nodi tettonici degli edifici rispetto alla tradizione costruttiva muraria romana, può essere ricondotta ad un’ulteriore esasperazione del valore narrati-vo dell’architettura. In forte discontinuità rispetto alle precedenti borgate, nel Quartic-ciolo si recupera, in rappresentazione, la tri-partizione classica dell’organismo architetto-

nico, essa stessa immagine della temporalità insita nell’atto costruttivo (Fig. 8). L’attacco a terra della maggior parte degli edifici si rivela, nelle modanature e nelle finiture, so-stanzialmente costante. Si riportano infatti due tipologie di basamento su sessantasei fabbricati residenziali totali, con una larga maggioranza dell’impiego di soluzioni con i muri a scarpa in mattoni zoccoli (Fig. 9). Ciò che di fatto costituisce valori differenziali è piuttosto l’elevazione degli edifici, di cui si segnalano, su sessantasei fabbricati, ben ven-tuno morfologie differenti. Questa pressoché costante dell’attacco a terra, coerentemente rispondente all’impiego di volte alla romana per la costruzione del seminterrato, rafforza l’idea di stratificazione, ovvero di un comu-ne piano di imposta su cui poi operazioni capillari di sostituzione edilizia hanno con-tribuito ad una progressiva differenziazione morfologica. Tali consapevoli artifici retori-ci costruiscono una serie di campi qualitati-vi per ogni singolo lotto, nei quali si ricono-sce il valore differenziale degli spazi delle corti anche in virtù della diversa qualità fi-gurale delle quinte architettoniche. Riguardo le scelte linguistiche di connotazione delle aperture, invece, si riporta il dato relativo ai vani scala, caratterizzati da otto tipi di buca-ture per sessantasei edifici, differenziati a seconda del lotto. È singolare notare come le aperture dei vani scali nei tipi edilizi semin-tensivi rimandino a conformazioni più stan-dardizzate, mentre per le palazzine (lotto 1 fabbricati 2-3-4-5-6, lotto 7 fabbricato 12, lotto 9 fabbricato 1) e le linee costituite da due soli corpi scala (lotto 7 fabbricati 11-13),

III.A.6_Cianfarani.indd 275 15/11/12 13.44

276

Costruzione e rappresentazione nel QuartiCCiolo

vi sia un preciso richiamo formale alla buca-ture dei tipi edilizi rurali dell’agro romano. Ne consegue perciò una potenziale relazione tra il tipo di aperture adottate nei vani scala e la posizione dei rispettivi edifici all’interno del quartiere.In conclusione, il progetto del Quarticciolo rappresenta il tentativo consapevole di insce-nare, per mezzo dell’architettura, una strati-ficazione spazio-temporale all’interno di un quartiere unitario, attraverso relazioni scala-ri coerenti tra impianto urbano e singoli edifici. Tali relazioni consistono nel riporta-re, sulle intersezioni dei due sistemi (urbano ed architettonico) alcune eccezioni nel dise-gno dei singoli fabbricati, al fine di inscena-re figure proprie della città storica, volte al suggerimento di una ideale stratificazione all’interno della borgata. Questa dimensione retorica, che costruisce un repertorio di in-dizi sulla temporalità del Quarticciolo, va certamente attribuita alla necessità di costru-ire quadri tipici di un brano di città stratifi-cato, alternativi alle immagini di “città si-multanea”, proprie delle coeve borgate. La stratificazione come figura del tempo, e quindi della storicità, viene impiegata con-sapevolmente come valore necessario per accelerare i processi di accettazione, da par-te della comunità segregata in borgata, di un insediamento sorto principalmente per mo-tivi di ordine pubblico; un possibile viatico per ricostruire una nuova vita sociale per gli sfrattati del centro storico, apparentemente in continuità con il loro precedente ambien-te. Nel tentativo di interpretare le dicotomie caratterizzanti il rigido diktat proposto dalla

committenza, il progetto del Quarticciolo sceglie quindi di modellarsi su una eccezio-nale dimensione narrativa e di conseguenza sposta il proprio orizzonte critico dalle logi-che di produzione e costruzione dello spazio urbano a quelle della fruizione e dell’espe-rienza di quest’ultimo; almeno assegna alle prime, sin dalle fasi iniziali di disegno, un valore fortemente prosaico e didascalico. L’atto del narrare una città metaforica sem-bra perciò il principale intento architettonico del progetto. Il congegno narrativo messo a punto ad un livello pluriscalare si struttura quindi su un duplice piano di lettura: una prima immediata dimensione estetica, per-suasiva e consolatoria, volta a richiamare nella fruizione immediata dello spazio urba-no una cultura abitativa direttamente con-nessa all’esperienza della città storica; una seconda, più dissimulata, dimensione razio-nale, attraverso cui fornire all’osservatore le chiavi interpretative necessarie per compren-dere retroattivamente le logiche compositive e i meccanismi reali alla base della costru-zione del quartiere.

Bibliografia

ANGELETTI P., CIANCARELLI L., RICCI M., VALLIFUOCO G., Case romane. La periferia e le case popolari, Roma, Clear, 1994.

COCCHIONI C., DE GRASSI M., La casa popola-re a Roma. Trent’anni dell’ICP, Roma, Kappa, 1984.

COSTANTINI I., La popolazione governata ed edu-cata dall’Istituto Fascista Autonomo per le Case Popola-ri della Provincia di Roma, Roma, IFACP Roma, 1937.

IACP DI ROMA (a cura di), Documentazione di un periodo: storia dell’Istituto dal 1903 al 1953, Roma, IACP Roma, 1986 (1° ed. 1953).

NOCERA A., Progettare le borgate. Il Quarticciolo di Roberto Nicolini, in: NICOLINI R., NOCERA A., (a cura di), 100 anni di Roberto Nicolini, catalogo del-la mostra del centenario, Roma, ATER Roma, 2008, pp. 48-53.

PANIZZA M., Gli sventramenti e le borgate ufficia-li, in: ROSSI P.O., Roma. Guida all’Architettura Moderna, Bari, Laterza, 2005, pp. 74-78.

SPESSO M., Storicità della residenza economico-po-polare: Giuseppe Nicolosi e la progettazione delle bor-gate romane (1935-1941), in “Rassegna di architet-tura e urbanistica”, 2002, pp. 106-107-108.

VILLANI L., Brevi note sulla storia delle borgate ro-mane secondo la più accurata e recente valutazione delle fonti d’archivio, in NICOLINI R., NOCERA A. (a cura di), op. cit., pp. 26-29.

Abstract

Construction and representation in Quarticciolo: Ar-chitecture as simulation of the city.This text suggests a merely compositive interpreta-tion of the Roman working-class suburb called Quarticciolo, trying to interpret the formal choices of the project through a communicative interpreta-tion. Quarticciolo, in fact, represents an important ref lection over the capacity of the architectural project of translating the aesthetic complexity of the historical town within an autonomous and unitary settlement. The traditional model of a compact town, where the bond between built-up areas, squares and paths defines the formal and func-tional nature of the urban space, is restored criti-cally by designers of the suburb making use of stratification simulation mechanisms typical of the

III.A.6_Cianfarani.indd 276 15/11/12 13.44

277

FranCesCo CianFarani

ancient town. The reassessment, although exclu-sively formal, of the building fabric idea, lies in the attempt to link the neighbourhood’s spaces to the aesthetic experience of the historical centre, through the design of complex visual relations between hol-low spaces, perspective scenes and backdrop, suit-able for staging an urban centre resulting from in-dependent building ages. The Quarticciolo project therefore represents a fully-aware attempt of staging through architecture a spatio-temporal stratifica-tion within a unitary neighbourhood, through con-sistent scalar relations between the urban system and the individual buildings. Stratification as an illustration of time, and therefore the historical na-ture of the neighbourhood, is consciously used in the project as a necessary value to speed up the proc-ess of acceptance by the community who lives iso-lated in the suburb, of a settlement born mainly for public safety reasons, alongside the general need of sedimenting a new formal balance between the well-established town, the uncontrolled urbaniza-tion and the countryside in the Capital.

Note

1 Ultimo delle borgate ufficiali, costruito in pieno conflitto bellico dall’Istituto Autonomo Case Po-polari (1941-1945), il Quarticciolo nasce come nu-cleo isolato autosufficiente in cui alloggiare tempo-raneamente gli sfrattati delle opere di demolizione nel centro storico e gli immigrati del sud Italia pro-venienti dai baraccamenti di fortuna nella Capitale, ma si trasformerà nel tempo in contenitore generico per accogliere permanentemente il maggior nume-ro di sinistrati dei bombardamenti alleati a Roma, provenienti specialmente dal quartiere San Lorenzo, ed i senzatetto nel periodo della Ricostruzione. Cfr: VILLANI L., Brevi note sulla storia delle borgate romane secondo la più accurata e recente valutazione

delle fonti d’archivio, in NICOLINI R., NOCERA A., (a cura di), 100 anni di Roberto Nicolini, catalo-go della mostra del centenario, Roma, ATER Roma, 2008, p. 29.

2 Si fa riferimento alla coerenza progettuale che lega il posizionamento di un edificio pubblico alto, nel caso del Quarticciolo la torre - caserma, ad una piaz-za stretta ed allungata, per favorirne la visuale, op-pure un invaso rettangolare tagliato perpendicolar-mente da una strada parallela al lato corto, legger-mente disassata rispetto al centro di una facciata, come per la chiesa. È facile ricondurre tali scelte di impianto alla tradizione manualistica dell’epoca, ed in particolare ai contributi di Camillo Sitte sull’este-tica della città antica. Cfr: SITTE C., L’arte di co-struire la città, Milano, Vallardi, 1953.

3 L’impianto ricalca gli antichi accampamenti mi-litari anche nell’innesto ribassato dei due assi prin-cipali, solitamente impostato, come nel Quarticcio-lo, a circa 2/3 del cardo. Ulteriore conferma del ri-ferimento letterario al castrum è il posizionamento della piazza del mercato nel punto altimetrico più basso del quartiere (nel caso del Quarticciolo, 27,8 m s.l.m.).

4 Eccezion fatta per il collegamento offerto da via Ostuni con l’ottocentesco forte Prenestino, che tut-tavia non detiene alcuna relazione urbana con la borgata.

5 La giacitura diagonale dell’asse di via Castellaneta è il risultato del passaggio nell’area del Quarticciolo di un acquedotto interrato, coincidente, all’interno della borgata, con l’originale percorso del Fosso di Centocelle (cfr. IGM, Carta dell’Agro Romano, Fo-glio 39, 1904, scala 1:8.000).

6 La presenza dell’elettrodotto condiziona fortemen-te anche il disegno del lotto 12 ed è tra le cause dell’assenza di fabbricati nell’area a sud dell’attuale supermercato.

7 La leggera inclinazione del sistema dei lotti di 8° rispetto all’asse nord-sud non è da attribuire alla

necessità di orientare i fabbricati secondo l’asse elio-termico, quanto all’opportunità di attestare l’im-pianto parallelamente al preesistente tracciato della circonvallazione.

8 L’asse di via Manfredonia, ad esempio, è caratte-rizzato agli estremi da fabbricati più bassi e volume-tricamente inferiori rispetto agli edifici più centrali. Percorrendo la strada da nord a sud si ha, per quanto riguarda i lotti di sinistra, la seguente successione: 3 piani + seminterrato del lotto 7 fabbricato 11, 5 pia-ni + seminterrato lotto 7 fabbricati 1-2-3-4-5 e lotto 9 fabbricati 4-5-6, 3 piani + seminterrato del lotto 9 fabbricato 1. Similmente può dirsi per via Ostuni, dove tuttavia l’esigenza funzionale e rappresentativa di una quinta edilizia scenografica più alta e compat-ta lungo la circonvallazione porta ad altezze via via decrescenti da ovest alla parte est della borgata.

9 Esemplari di questo atteggiamento sono gli espli-citi rimandi alla tradizione costruttiva romana, sot-to forma di palese citazione delle memorie classiche (lotto 8 fabbricato 1), di sottile richiamo alle rovine presenti nel circostante agro (lotto 1 fabbricato 6), o come riproposizione di etimi vernacolari propri dell’edilizia rurale locale (lotto 7 fabbricato 12).

III.A.6_Cianfarani.indd 277 15/11/12 13.44