Perché non siamo (ancora) 'normali'? Intorno a «Il paese reale» di Guido Crainz

Ancora sulla societas cantorum Graecorum (CIL, I 2519)

Transcript of Ancora sulla societas cantorum Graecorum (CIL, I 2519)

AncorA sullA societas cantorum Graecorum (ciL, I2 2519)*

alla mia amatissima mamma

abstract: This paper offers a new analysis of the inscription from the sepulchral building of the association of cantores Graeci near Porta Maggiore in rome. The starting point is a new interpretation of the word decumani, used here to refer not to the association’s members, but to the treasurers attached to the colle-gium. Thus the inscription may recall the purchase and construction of a section of the building reserved for holders of this office. This study also affords a more precise understanding of the internal organization of the association of cantores Graeci.

Keywords: roma, Porta Maggiore, societas cantorum Graecorum, decumani, collegia funeraticia.

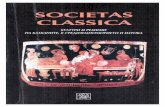

A quasi novant’anni dal suo ritrovamento nel piazzale inter-no di Porta Maggiore, l’epigrafe della societas cantorum Grae-corum continua ad essere al centro di studi riguardanti alcuni aspetti poco chiari di un documento assai complesso1. nell’i-scrizione, composta da due testi (a e B) di epoca diversa, si leg-ge (fig. 1):

* rivolgo un sentito ringraziamento al professor G. l. Gregori con cui mi sono confrontato sui diversi problemi posti dall’iscrizione. Desidero inoltre ringraziare per i preziosi consigli in sede di stesura finale i professori M. l. caldelli, s. lazzarini, E. lo cascio, s. Panciera e M. rosellini.

1 ciL, I2 2519 cfr. p. 966; iLLrP 771; vd. in particolare Paribeni 1925 (ae 1925, 127; ae 1927, 167); sogliano 1927; sogliano 1931; Warmington 1940, 46-49, nr. 103; Jory 1970, 242-243; Friggeri 2001, 62; caruso 2008, 1410-1411; Kolb – Fugmann 2008, 203-205, nr. 54; carapellucci – Ferro 2008-2009, 209-214; caldelli 2012, caruso 2012; 146-155; EDr072973 e EDr118149.

92 MAurIZIo GIoVAGnolI

A) societatis cantor(um) Graeco[r]um et quei in / hac sunho[d]o sunt de pequnia commune. [-] maecenas D(ecimi) f(ilius) mae(cia) desi/gnator patronus sunhodi probavit. m(arcus) Vac[-ca 2/3-]us m(arci) l(ibertus) theophilus, / Q(uintus) Vibius Q(uinti) l(ibertus) simus magistreis sunhodi d[ec]um`i´anorum (!) locum / 5sepulchri emendo aedificando cuu[r]averunt.

B) L(ucius) aurelius L(uci) l(ibertus) Philo magister septumo synhodi / societatis cantorum Graecorum quiq[u]e in hac / societate sunt de sua pecunia reficiun[d]um / coeravit.

Varianti di lettura del testo a: r. 2 [c(aius)?] maecenas (cara-pellucci – Ferro 2009); mal. pro mae(cia); mal. interpretato come abbreviazione di un secondo gentilizio, maleus (sogliano 1927). r. 4 P pro i in sunhodi; dec[u]manorum (caldelli 2012)2; locu(m) (ciL, I2 2519; caldelli 2012); locu[m] (carapellucci – Ferro 2009).

l’iscrizione testimonierebbe, secondo la communis opinio, due differenti fasi nella vita dell’edificio sepolcrale di proprietà di un’associazione professionale di cantanti, indicata sia come societas sia come sunhodos, e di altri membri, di cui non si spe-cifica la funzione, menzionati solamente con l’espressione quei in hac sunhodo (o societate) sunt3. nel testo a sono ricordati, secondo un ordine cronologico invertito4, l’acquisto del suolo

2 l’autopsia rivela in realtà la presenza di una i nana aggiunta tra la m e la a. risulta tuttavia difficile capire perché il lapicida abbia inserito la lettera i, dal momento che non esistono termini derivanti dalla radice decumi-.

3 l’espressione quei in hac sunhodo sunt è stata finora interpretata come un riferi-mento o ai dilettanti (Paribeni 1925, 288), o agli apprendisti cantori (caruso 2008, 1411) o ai finanziatori delle attività teatrali (carapellucci – Ferro 2009, 211).

4 caldelli 2012, 147 ha ipotizzato che l’ordine inverso sia dovuto alla volontà di menzionare prima il patrono e poi i magistri della societas, nell’intento di rispettare la

Fig. 1.- Iscrizione del sepolcro della societas cantorum Graecorum conservata al Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano (da caruso 2012; su concessio-ne del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo – soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di roma).

93AncorA sullA societas cantorum Graecorum (ciL, I2 2519)

e l’edificazione del sepolcro ad opera di due magistri (rr. 3-5) seguiti dal collaudo fatto dal patrono maecenas5 (rr. 1-3) mentre nel testo B (rr. 6-9), inciso successivamente, si menziona il re-stauro finanziato da un altro magister dell’associazione.

Tra i punti di difficile comprensione vi è sicuramente l’in-terpretazione della parola decumianorum. Il primo editore, r. Paribeni, ipotizzò che si trattasse di un non meglio noto termine connesso con il mondo del teatro6. successivamente venne in-terpretato come il nome degli associati derivato dal fondatore, identificato da A. sogliano con Decimus, il partigiano di clo-dio7, e da A. carapellucci e c. Ferro con il padre del patrono del-la sunhodos maecenas o con il mimografo Decimus Laberius8. sia per sogliano che per gli altri due studiosi quindi sunhodos decumianorum sarebbe stata un’espressione alternativa per indi-care la societas cantorum Graecorum. Diversamente altri hanno invece supposto che l’iscrizione ricordi la realizzazione di un se-polcro riservato ai decumani, ovvero coloro che avevano pagato la decuma (il denaro versato da ciascuno dei membri al collegio per il luogo di sepoltura)9.

nel 2009, in occasione di uno studio relativo ad alcune iscri-zioni provenienti da un colombario fuori Porta Maggiore, segna-lai per primo come, oltre alle già note accezioni di decumanus, il termine potesse indicare anche una carica collegiale all’interno delle associazioni funeratizie10. Per quest’ultimo significato, as-sente nelle fonti letterarie e che renderebbe assimilabile il ruo-

gerarchia del collegio. Diversamente carapellucci – Ferro 2008-2009, 209 hanno con-getturato che previa l’approvazione del patronus vi sarebbe stata la realizzazione del sepolcro.

5 sul patrono maecenas e sulla sua possibile identificazione con il cavaliere romano del 91 a. c. c. maecenas ritenuto tradizionalmente il nonno di c. maecenas L.f., amico di Augusto, vd. caldelli 2012, 147-148.

6 Paribeni 1925, 289; cfr. Galentino 2009-2010, 111.7 sogliano 1927. l’ipotesi è stata successivamente accolta da Degrassi in iLLrP

771 e da Fabre 1981, 160.8 carapellucci – Ferro 2008-2009, 212-213. Diversamente sogliano 1927, 202, pur

rievocando D. Laberius, scarta poi tale ipotesi «poiché il mimografo viene quasi sempre citato col sole nome Laberius».

9 cfr. carapellucci – Ferro 2008-2009, 213 e caruso 2012, 232. Tuttavia il significa-to di decumani come membri che hanno pagato la decuma non risulta altrimenti attestato nelle fonti letterarie ed epigrafiche; parimenti decuma non è il termine per indicare la quota associativa all’interno del collegio.

10 Giovagnoli 2009, 382-384.

94 MAurIZIo GIoVAGnolI

lo del decumano a quello di decurione11, la testimonianza più importante è costituita dalla cosiddetta lex familiae silvani di trebula mutuesca, un’iscrizione in cui sono elencati i membri ed è riprodotto il regolamento di un’associazione funeratizia del I d. c. (per quest’ultimo vd. appendice)12. In tale documento, secondo l’opinione prevalente (vd. infra nel testo)13, i decumani sarebbero menzionati in qualità di capi delle singole decurie del collegio e responsabili di alcuni compiti da adempiere: infor-mare i socii della morte di un membro (rr. 21-22), riscuotere in tale occasione dagli stessi otto sesterzi (rr. 10-12) e, secondo un recente studio di o. Diliberto, anche eradere il nome del de-funto dalla lista degli associati (rr. 14-15)14. Tuttavia il termine, per analogia con quanto attestato nelle società di publicani, rin-vierebbe al principale ruolo di esattore piuttosto che capo della decuria, funzione esplicitamente attestata solo per i decurioni.

sempre in quella sede, nell’elencare le altre testimonianze di tale carica collegiale (in tutto quattro casi provenienti da roma, su cui vd. infra nel testo), ipotizzavo che «un’altra possibile te-stimonianza, nella forma decumiani, potrebbe esserci nell’iscri-zione del sepolcro della societas cantorum Graecorum dove alle righe 4 e 5 si parla di un decumianorum locum sepulchri acqui-stato e realizzato dai due magistreis sunhodi»15.

Da ultimo M. l. caldelli, riprendendo il collegamento da me proposto tra la lex familiae silvani e la societas cantorum Gra-ecorum, ha ipotizzato che i decumani fossero i membri effettivi del collegio16. Tale specificazione sarebbe dovuta alla presenza nel collegio artistico di personaggi che non erano «pienamente partecipi alle attività della associazione», come dimostrerebbe la specificazione, presente nei due testi, quei in hac sunhodo (o societate) sunt17. nel testo a quindi theophilus e simus, di-chiarandosi magistri sunhodi decumianorum, sottolineavano di

11 sulla figura del decurione vd. Waltzing 1895, 379-383.12 Paribeni 1928, 390-396; De robertis 1932, 55-71; Friggeri 2001, 173-174. Da

ultimo Buonocore – Diliberto 2002-2003, con nuova edizione, traduzione del testo, com-mento e ricca bibliografia precedente; EDr079014.

13 cfr. De robertis 1932, 62-63.14 Buonocore – Diliberto 2002-2003, 375-387.15 Giovagnoli 2009, 384 n. 31.16 caldelli 2012, 150-153.17 caldelli 2012, 153.

95AncorA sullA societas cantorum Graecorum (ciL, I2 2519)

essere i presidenti dei membri effettivi; diversamente tale ne-cessità sarebbe venuta a mancare nel testo B, dove il termine decumianorum è omesso, visto che il restauro del sepolcro fu finanziato dal magister Philo senza attingere al denaro comune dell’associazione.

Alla fine di questa rapida rassegna è necessario evidenzia-re come alcune di queste ipotesi appaiano più fragili di altre. nel caso dell’interpretazione di M. sogliano, non è possibile so-stenere che i decumani prendessero il loro nome dal fondatore Decimus, che visse in un arco cronologico successivo al testo a, datato generalmente ad epoca sillana. Tale personaggio vie-ne menzionato da cicerone nell’orazione De domo sua e in un passo delle lettere ad Attico, dove viene ricordato in qualità di dissignator, termine che di per sé non implica un suo impiego nell’ambito degli spettacoli18. Infine, come aveva fatto notare D. r. shackleton Bailey, è più che probabile che Decimus sia il frutto di una corruzione del testo dal momento che viene citato con il solo prenome un personaggio non altrimenti menzionato da cicerone. Proprio per questo lo studioso non escludeva che al posto di Decimus vi potesse essere scritto il gentilizio Decius19.

sempre sulla scia di sogliano, altri hanno identificato il fon-datore dell’associazione o con il padre di maecenas, patrono della sunhodos, o con il mimografo Decimus Laberius20. Esem-pi in tal senso sarebbero forniti dal confronto con gli actiani anicetiani21, la compagnia di pantomimi costituita da actius anicetus, o con gli scaenici asiaticiani, il cui fondatore è stato riconosciuto in D. Valerius asiaticus22. come però ammettono gli stessi sostenitori di tale ipotesi, in entrambi i casi si tratta di associazioni di artisti che prendono la loro denominazione dal

18 cic. att. 4, 3, 3; cic. Dom. 19, 50. Dissignator infatti poteva essere sia chi, all’in-terno degli spettacoli, si occupava dell’assegnazione dei posti sia chi, nei cortei funebri, organizzava la processione. Da notare inoltre come in cic. att. 4, 4a, 1 il termine dissi-gnator indichi colui che mette in ordine i volumi della libreria di cicerone. su questo termine vd. De ruggiero 1910, shackleton Bailey 1965, 174 e da ultimo cristofori 2004, 290-293.

19 Vd. shackleton Bailey 1965, 174 dove viene menzionata anche l’ipotesi di orelli, secondo cui era presente il gentilizio Decimius. cfr. shackleton Bailey 1995, 45. Diver-samente Wiseman 1968, 299-302 identificò Decimus con Decimus iunius Brutus albinus.

20 carapellucci – Ferro 2008-2009, 212-213.21 ciL, IV 2155.22 ciL, XII 1929 = iLs 5205 = iLn, V 117.

96 MAurIZIo GIoVAGnolI

gentilizio del fondatore e non dal prenome, come sarebbe avve-nuto nel caso della societas cantorum23.

Più complessa è sicuramente l’interpretazione di chi considera i decumani come i membri effettivi della sunhodos24. Alla base di tale ipotesi, come è stato già detto, vi è una ripresa della lex familiae silvani, iscrizione che a sua volta è stata oggetto di due diverse interpretazioni fornite da r. Paribeni e F. De robertis.

Per il primo i membri del collegio verrebbero chiamati in-differentemente singuli e decumani25; per il secondo i due ter-mini sarebbero in forte contrapposizione: i singuli sarebbero gli associati mentre i decumani i collettori delle singole decurie26. Quest’ultima ipotesi, seguita e suffragata da M. Buonocore e o. Diliberto, sembra in effetti l’unica sostenibile, soprattutto se si prende in considerazione il terzo paragrafo del testo (rr. 10-12). Qui si dice chiaramente che, in occasione della morte di un membro, «i singoli (soci) per lui versino otto sesterzi. nessuno faccia aspettare i decumani oltre tre giorni»27. Degne di nota sono anche le rr. 20-22 dell’iscrizione dove si dice che «i decu-mani, chiunque non avrà dato comunicazione (di un decesso) alla propria decuria, debbano versare cinque sesterzi per quanti sono i singoli componenti rimasti28».

occorre infine evidenziare come nelle fonti letterarie il ter-mine decumanus sia usato frequentemente per indicare l’esat-tore delle imposte mentre, come ammise già lo stesso Paribeni, non è mai attestato con il significato di decurialis (membro della decuria)29.

un’ulteriore conferma del valore di decumanus come carica

23 carapellucci – Ferro 2008-2009, 213 n. 122, riportano alcuni esempi di edifici, proprietà rurali ed attività industriali che prendono la denominazione dal praenomen del fondatore. Tuttavia, non essendoci confronti attinenti al mondo del teatro, gli studiosi sottolineano la «lacunosità delle notizie a noi giunte circa simili forme di associazio-nismo».

24 cfr. caldelli 2012.25 Paribeni 1928, 394-395.26 De robertis 1932, 62-63.27 Qui ex ea familia decesserit ut ei confe/rant singuli ((sestertios)) Viii. n⸀i quis

decumanis / moram faciat plus triduo.28 Decumani, quisquis decuriae suae non / denuntiarit, d(are) d(ebeat) ((sestertios))

V in singulos hom(ines). 29 Paribeni 1928, 395. cfr. tLL, V, s. v. decumanus, coll. 168-170. Alla luce di ciò,

non sembra più sostenibile l’ipotesi di Paribeni (decumani = membri del collegio) su cui a sua volta si fonda l’interpretazione della societas cantorum proposta da M. l. caldelli.

97AncorA sullA societas cantorum Graecorum (ciL, I2 2519)

collegiale è ricavabile dalle altre attestazioni epigrafiche del ter-mine, in tutto quattro iscrizioni provenienti da monumenti fune-rari collettivi situati nelle vicinanze di Porta Maggiore, zona da cui proviene anche il nostro documento30. si tratta di tabelline di colombario in cui la qualifica di decumanus viene menziona-ta dopo l’onomastica del defunto. se i quattro individui ricor-dassero con il termine decumanus semplicemente il loro status di membri effettivi del collegio, dovremmo avere un numero elevato di iscrizioni con personaggi che evidenzino la loro po-sizione di soci effettivi all’interno delle associazioni funerarie. Indubbiamente, come aveva già notato Waltzing31, è presente una distinzione tra membri effettivi e membri onorari ma nei collegi vi è la tendenza, come è comprensibile, a ricordare questi ultimi insieme a coloro che avevano ricoperto cariche collegiali o erano esenti da alcuni pagamenti.

si può quindi ipotizzare che i decumiani ricordati nella so-cietas cantorum fossero coloro che, all’interno della sunhodos, erano incaricati nell’ambito delle decurie di riscuotere i contri-buti dei collegiati.

È infine opportuno sottolineare come il termine decumanus sia attestato con questo significato a partire dalla prima metà del I a. c. (societas cantorum Graecorum) fino alla II metà del I d. c. (lex familiae silvani), per ora solo a roma e a trebula mutuesca.

se questa nuova interpretazione coglie nel vero, è possibile ipotizzare che questa societas fosse caratterizzata dalla presenza di un patronus, di due magistri e di decumani che costituiva-no l’organo amministrativo e finanziario. si tratterebbe di una associazione organizzata in maniera molto simile alla synodos m(agna) psaltum, ovvero dei suonatori di strumenti a corde, dove vi erano un curator, tre magistri e infine i decurioni. Il con-

30 Mancini 1920, 39, nr. 34 (EDr005085); Bendinelli 1923, 362 (EDr005180); ciL, VI 8585-8586 (EDr126002; EDr126003). Diversamente carapellucci – Ferro 2009, 213, n. 124 individuano solo due attestazioni di tale carica (ciL, VI 8585 e 8586). Inoltre i due studiosi ritengono improbabile che i due defunti, ricordati nelle due tabel-line provenienti da uno stesso colombario, possano aver ricoperto il medesimo incarico. A tal proposito occorre però ricordare che ciascun collegio poteva comprendere diversi decumani, come dimostra la lex familiae silvani. oltretutto non è nemmeno sicuro che le due iscrizioni provengano dallo stesso colombario.

31 Waltzing 1895, 355-357.

98 MAurIZIo GIoVAGnolI

fronto risulta essere particolarmente significativo se si considera che la synodos m(agna) psaltum è proprietaria di un sepolcro, situato sempre nelle vicinanze di Porta Maggiore e databile in epoca tardorepubblicana32.

una volta chiarito il significato di decumiani, bisogna chie-dersi da chi dipenda il suo genitivo plurale. Tutti gli studiosi hanno legato il termine a sunhodi che precede; tale costruzione tuttavia non sembra convincente dal momento che nel testo l’as-sociazione viene sempre indicata in due diversi modi: o con la formula societas cantorum Graecorum et quei in hac sunhodo sunt o in maniera abbreviata con il solo termine sunhodos.

In alternativa si potrebbe pensare che decumianorum dipen-da dal successivo locum sepulchri. Tale costruzione è stata scar-tata in passato perché avremmo un accusativo (locum) posizio-nato tra due genitivi ad esso collegati. Tuttavia se consideriamo locum sepulchri come un’unica unità semantica che esprime un’accezione tecnica, si può supporre che da questa espressione effettivamente dipenda il genitivo plurale decumianorum33.

Inoltre una struttura analoga si riscontra in altri documenti di roma e non solo, dove locus sepulchri / sepolturae è preceduto dal nome dei destinatari34; tuttavia essi potrebbero essere inter-pretati anche diversamente.

ci troveremmo dunque di fronte alla realizzazione di un locum sepulchri riservato ai soli decumani. Tale ipotesi è stata respinta da coloro secondo i quali «risulta difficile ipotizzare che il sepolcro sia stato realizzato solo per coloro che ricopriva-no tale ruolo entro il collegio»35. Tuttavia occorre evidenziare come con l’espressione locum sepulchri si possa intendere non l’intero sepolcro36 ma solamente uno spazio del monumentum funebre, come è attestato in una tabellina di colombario situato

32 ciL, VI 33968 cfr. p. 3906 su cui vd. da ultimo caldelli 2012, 157-160; EDr109274. nell’iscrizione viene ricordato il restauro dell’edificio sepolcrale da parte del curator m. Licinius mena, in seguito all’approvazione dei decurioni, in tutto 31, come si ricava dall’elenco dei loro nomi disposto dopo le prime tre righe di intestazione.

33 All’interno dello stesso periodo (r. 5) vi è un’altra scelta originale con i due ge-rundivi, retti dal verbo cuuraverunt, che non sono in caso accusativo.

34 Vd. raoss 1957, 1522-1523 cui si aggiunge ae 1998, 587.35 carapellucci – Ferro 2008-2009, 213.36 cfr. ad esempio ciL, VI 9144 (EDr126004); 9268 (EDr126005); 22958

(EDr126009).

99AncorA sullA societas cantorum Graecorum (ciL, I2 2519)

tra la via Appia e la via latina37. Probabilmente si trattava di un’area limitrofa o un annesso al sepolcro preesistente. sembra possibile dedurre ciò in base alla presenza del verbo emere che indica l’acquisto di un nuovo spazio sepolcrale, originariamente non previsto.

si potrebbe quindi pensare che alle righe 3-5 l’iscrizione ri-cordi l’acquisto e la costruzione di un settore del sepolcro della societas riservato a chi ricopriva la carica collegiale di decuma-nus. A tal proposito è particolarmente stringente il confronto con l’iscrizione, affissa verosimilmente sulla fronte del colombario, della familia quadrigaria di t. ateius capito in cui si attesta l’elargizione di olle ai decurioni, in tutto 24, i cui nomi sono riportati al di sotto dell’intestazione38.

la nuova interpretazione, che qui si è proposta, dell’iscrizio-ne relativa alla societas cantorum Graecorum permetterebbe da un lato di acquisire una nuova testimonianza della rara carica collegiale di decumanus, dall’altra di far luce sull’organizzazio-ne interna dell’associazione in questione sotto il profilo funera-tizio.

Appendice

si è ritenuto utile in questa sede riportare la trascrizione della lex familiae silvani, senza l’elenco dei membri, secondo l’ulti-ma edizione data da Buonocore – Diliberto 2002-2003.

Lex familiae silvani / B(ona) f(ortuna). Qui ex familia magi-stri facti erunt / ad sacrum faciendum deó, accipient / ex arcá ((sestertios)) ccXL, suó quique die, et ni / 5minus adicere debe-at ap se ((sestertios)) ccX[L]; / si ita nón fecerit, d(are) d(ebeat) ((sestertios)) ccc. cum ad / sacrum ventum erit, ni quis litiget

37 ciL, VI 5200 (EDr126010): Dascylus ti(beri) aug(usti) ministrat(or) / iuliae nebridi augustae pedis(equae) / co(n)iugi suae carissim(ae) locum sepulcri / sibi et suis. / iulia acte. sul significato dell’espressione locum sepulchri cfr. raoss 1957, 1508-1648 e tLL, VII, 2, s. v. locus, coll. 1579-1580.

38 ciL, VI 10046 cfr. p. 3903 (EDr126011): Familiae quadrigariae t(iti) at(ei) capitonis / panni chelidoni chresto quaestore / ollae divisae decurionibus heis q(ui) i(n)f(ra) s(cripti) s(unt); un’altra testimonianza di donazioni compiute in favore dei de-curioni è presente in ciL, VI 10237 cfr. pp. 3502, 3908 (EDr126012) dove il patrono titus dona dei loca in un giardino funerario.

100 MAurIZIo GIoVAGnolI

/ nive rixam faciat nive extrani/um invitet eá die, si ita fecerit d(are) d(ebeat) ((sestertios)) XX. / 10Qui ex eá familia decesserit, ut ei confe/rant singuli ((sestertios)) Viii. n⸀i (quis decumánis / moram faciat plus triduó; qui ita fece/rit aut exequiás nón fue-rit nisi certá / causá d(are) d(ebeat) ((sestertios)) XX. ex cuius decuriá deliquerit / 15eorum cura erit tollere; si ita nón fecerit d(are) d(ebeat) ((sestertios)) X. / item qui ex eó corpore deces-serit, sequi eum / debeat aut heredem eius ((sestertios)) DLX et locus eius / ((sestertiorum)) c si tamen testamentó suó no-minarit, / si minus caducum erit. Hóc amplius / 20dare legáre debeat familiae ((sestertios)) L n(ummos). / Decumani, quisquis decuriae suae non / denuntiarit, d(are) d(ebeat) ((sestertios)) V in singulos hom(ines).

Maurizio Giovagnoli

Bibliografia

Bendinelli 1923 = G. Bendinelli, roma. nuove scoperte nella città e nel suburbio, «nsA» 1923, 357-363.

Buonocore – Diliberto 2002-2003 = M. Buonocore – o. Diliber-to, L’album e la lex della familia silvani di trebula mutuesca. nuove considerazioni, «rPAA» 75, 2002-2003, 325-393.

caldelli 2012 = M. l. caldelli, associazioni di artisti a roma: una messa a punto, in L’organisation des spectacles dans le monde romain, Entretiens préparés par K. coleman et J. nelis-clément, Vandoeuvres-Genève 2012, 131-171.

carapellucci – Ferro 2009 = A. carapellucci – c. Ferro, roma. Gli scavi mattioli in piazza di Porta maggiore, «nsA» 19-20, 2008-2009, 185-224.

caruso 2008 = c. caruso, La professione di cantante nel mondo romano. La terminologia specifica attraverso le fonti lettera-rie ed epigrafiche, in epigrafia 2006. Atti della XIVe rencon-tre sur l’épigraphie in onore di s. Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, a cura di M. l. caldelli – G. l. Gregori – s. orlandi, roma 2008, 1407-1430.

caruso 2012 = c. caruso, il sepolcro di un’associazione di can-

101AncorA sullA societas cantorum Graecorum (ciL, I2 2519)

tores greci, in terme di Diocleziano. La collezione epigrafica, a cura di r. Friggeri – M. G. Granino cecere – G. l. Gregori, Milano 2012, 231-232, nr. IV, 23.

cristofori 2004 = A. cristofori, non arma virumque. Le occupa-zioni nell’epigrafia del Piceno, Bologna 2004.

De robertis 1932 = F. M. De robertis, contributi alla storia delle corporazioni a roma, in «Annali del seminario giuri-dico-economico della r. università di Bari» 5, 1932, 55-90.

De ruggiero 1910 = E. De ruggiero, Dissignator, in Dizionario epigrafico di antichità romane, II, 3, a cura di E. De ruggie-ro, spoleto 1910, 1924-1925.

EDr = epigraphic Database roma (www.edr-edr.it).Fabre 1981 = G. Fabre, Libertus. recherches sur les rapports

patron-affranchi à la fin de la republique romaine, rome 1981.

Friggeri 2001 = r. Friggeri, La collezione epigrafica del museo nazionale romano alle terme di Diocleziano, Milano 2001.

Galentino 2009-2010 = M. Galentino, Guerriglia per le strade di roma: i collegia clodiani negli anni cinquanta del i sec. a. c., «Mstudstor» 16, 2009-2010, 103-118.

Giovagnoli 2009 = M. Giovagnoli, il monumentum Q. coponi Q. l. Fausti et sociorum sull’antica via Labicana, «Archclass» 60, 2009, 377-386.

Jory 1970 = E. J. Jory, associations of actors in rome, «Hermes» 98, 1970, 224-253.

Kolb – Fugmann 2008 = A. Kolb – J. Fugmann, tod in rom: Grabinschriften als spiegel römischen Lebens, Mainz 2008.

Mancini 1920 = G. Mancini, roma. nuove scoperte nella città e nel suburbio, «nsA» 1920, 31-41.

Paribeni 1925 = r. Paribeni, cantores Graeci nell’ultimo secolo della repubblica in roma, in raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso (1844-1925), Milano 1925, 287-292.

Paribeni 1928 = r. Paribeni, monteleone sabino. iscrizione di un santuario di silvano, «nsA» 1928, 387-397.

raoss 1957 = M. raoss, Locus, in Dizionario epigrafico di an-tichità romane, IV, roma 1957, 1460-1832.

shackleton Bailey 1965 = cicero’s letters to atticus, ed. by D. r. shackleton Bailey, II, cambridge 1965.

102 MAurIZIo GIoVAGnolI

shackleton Bailey 1995 = D. r. shackleton Bailey, onomasti-con to cicero’s Letters, stuttgart-leipzig 1995.

sogliano 1927 = A. sogliano, sunhodus Decumianorm, «Mou-seion» 4, 1927, 197-203.

sogliano 1931 = A. sogliano, un antenato di mecenate?, in atti del ii congresso nazionale di studi romani, I, a cura di G. Ga-lassi Paluzzi, roma 1931, 484-487.

Waltzing 1895 = J. P. Waltzing, Étude historique sur les corpo-rations professionnelles chez les romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’empire d’occident, I, louvain 1895.

Warmington 1940 = E. H. Warmington, remains of old Latin. IV, archaic inscriptions, cambridge 1940.

Wiseman 1968 = T. P. Wiseman, two friends of clodius in cicero’s Letters, «cQ» 18 (2), 1968, 297-302.