25. Cautivos en Berbería

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

3 -

download

0

Transcript of 25. Cautivos en Berbería

1

Durante siglos la piratería norteafricana fue una actividad de baja intensidad. Atacaban por sorpresa con barcos

pequeños y ligeros, para desaparecer rápidamente, en un corso de subsistencia y casi artesanal. La supremacía estaba

en la orilla cristiana del Mare Nostrum, desde donde los corsarios europeos, con mejores técnicas de navegación y

barcos más potentes, provocaron que la mayor parte de la costa magrebí quedara despoblada. Eran navegantes (a veces

mercaderes, a veces corsarios) de origen catalán, veneciano...y, cómo no, vizcaino1. Así se oye hablar en el siglo XIV

del lekeitiarra Pero Paya, o de Fortún Sarau de Motrico; y la lista aumenta en el siglo XV con el bilbaino Pedro de

Larraondo, Machín de Bermeo o Juan Pérez de Zumaya. En 1498 era asaltado el buque "Marieta" al mando del

hondarribiarra Esteban de Andia, conde Palatino, y curiosa mezcla de noble, diplomático y corsario. Navegaba por el

norte de África realizando misiones por cuenta de Fernando el Católico, y murió tras ser asaltado por cuatro barcos

venecianos, en represalia por las mercancías que Esteban les había robado en el curso de sus "misiones diplomáticas".

Pero dos decisiones de la monarquía castellano-aragonesa potenciaron el hasta entonces llevadero corso musulmán.

Diez años después de la capitulación de Granada se obligó a los andalusíes a elegir entre el bautismo cristiano o el

exilio. Miles de exiliados partieron hacia las costas de Berbería, devolviendo a la vida ciudades costeras que llevaban

muchos años abandonadas. Reedificaron casas y ciudadelas, cultivaron la tierra e iniciaron la construcción de barcos.

Eran el germen de lo que serían trescientos años de la peor pesadilla que iba a vivir el mundo cristiano occidental.

Entre aquellos barcos que trasportaban a los exiliados andalusíes a Berbería

había una pequeña flotilla al mando de cuatro hermanos hijos de una andalusí

(Ishaq, Aruj, Hizir, e Ilias Bin Yakup) que volverían loca a la cristiandad. El

segundo de ellos era Aruj, conocido como "Baba Aruj" (padre Aruj) por el

cariño con el que trataba a los necesitados musulmanes. "Babarruj" acabaría

por ser conocido como Barbarroja2.

Los hermanos Barbarroja cambiaron radicalmente la historia del

Mediterráneo. Con barcos más grandes, más artillados, en un corso masivo y

bien organizado, ya no escapaban de las pequeñas flotillas cristianas. A

aquella guerra encubierta de siglos por causas económicas, la caída del Al-

Andalus -con sus bautismos forzosos y sus exilios masivos- había sumado la

lucha por la supremacía religiosa. El corso y la piratería pasaron a convertirse

en una forma de Guerra Santa, un modo noble y prestigioso de luchar contra

los infieles cristianos.

Durante muchos años el Mediterráneo quedó en manos de los corsarios turcos

y berberiscos. Una parte muy apreciada del botín eran los cautivos. Se

obtenían elevados rescates por su liberación y, mientras tanto -la base del

negocio consistía en no tener prisa-, eran mano de obra gratuita en el campo o en la construcción, remaban en las

galeras o servían en los domicilios de sus amos. Las cifras que ofrecen los expertos coinciden bastante, de forma que

se estima que entre 1500 y 1800 estuvieron cautivos en Berbería 1.500.000 europeos.

Aunque se capturaban presas de casi cualquier país, los corsarios mostraban una predilección hacia los cautivos

peninsulares por tres razones: España era el Imperio cristiano a combatir, había expulsado a los musulmanes de Al-

Andalus y el Nuevo Mundo aportaba ingentes riquezas de las que los norteafricanos podían participar a través del

negocio de la "redención de cautivos". La península centraba los tres objetivos: político, religioso y económico. Si a

ello unimos la cercanía geográfica, no es extrañar que más del 80% de los cautivos rescatados en el siglo XVI tuvieran

un origen peninsular.

1 En el sentido que se daba entonces al término "vizcaino", referido a todos los que utilizaban la lengua vasca

2 No está nada claro que su barba fuera, además, de color rojizo

Cosas de Alde Zaharra 25

Cautivos en Berbería

Aruj "Barbarroja"

2

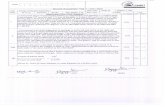

Es difícil encontrar datos fiables sobre la cantidad de cautivos en el siglo XVI, ya que las autoridades eran reticentes a

hacer públicos los números. Reconocerlo era una forma de admitir la superioridad musulmana. De forma que casi todo

lo que tenemos corresponde a cautivos ya rescatados o a punto de serlo. La Junta de Guipúzcoa, por ejemplo, hizo

pública en abril de 1587 una lista de los catorce cautivos guipuzcoanos que se iban a rescatar de tierras de moros.

Los cautivos pasaban a ser propiedad del arraez

(capitán del barco) y de los que habían financiado la

campaña. El gobernador se quedaba con un 10% del

total del botín y con los soldados capturados. El resto

de los cautivos se vendían en subasta pública en el

mercado de esclavos, normalmente en Argel. Tras su

compra eran distribuidos por toda Berbería.

En la orilla cristiana del Mediterráneo estaba en

marcha la maquinaria de "redenÇion de cautivos".

Desde las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio era

obligatorio que el cautivo fuera rescatado por sus

allegados. Sus familiares, sus vasallos y sus amigos

más cercanos estaban obligados a hacer todo lo

posible para pagar su liberación. Si, por falta de

esfuerzos, el cautivo moría, la autoridad confiscaba todos

sus bienes y los vendía "en pública almoneda (...), y el precio que de ello hubieren, darlo para sacar a otros cautivos,

porque sus bienes no sean heredados por aquellos que los dejaron morir en cautiverio y pudiéndolos sacar, no

quisieron".

La función mediadora estaba encomendada casi por completo a las órdenes religiosas de redención de cautivos,

Mercedarios y Trinitarios. Hacia ellos confluían los fondos obtenidos de las familias, pero también lo recaudado por

limosna, mandas testamentarias y obras pías para liberar a quienes no tenían capacidad económica suficiente. Una vez

obtenidos los fondos organizaban expediciones a Berbería para negociar el rescate. Para los cautivos la llegada de los

mediadores era un momento de esperanza y calamidad, porque muchos amos los días anteriores les daban poca

comida y muchos palos, para que su estado lamentable y sus súplicas enternecieran a los frailes, y fueran sus esclavos

los elegidos. Si los clérigos ponían interés en ellos, subían inmediatamente el precio. Pura cuestión mercantil, nada

personal.

Aunque dar cifras es muy difícil, por la falta de documentación y porque la que existe está muy deteriorada, hay

constancia de que entre mercedarios y trinitarios llevaron a cabo por lo menos 96 operaciones de rescate en Berbería

entre 1539 y 1696, con un saldo de 19.229 cautivos rescatados.

Uno de los casos más extraordinarios de la vida de un cautivo del siglo XVI lo protagonizó el bidasotarra Esteban

Pérez de Yerobi. Esteban, nacido en el caserío Santxotenea de Irún en 1516, se casó en 1541 con la Reina Saadie de

Fez. Capturado por los corsarios pasó como esclavo a ser servidor de la corte. La reina y él se enamoraron, y se dieron

palabra de matrimonio, asegurando la reina que se convertiría al cristianismo. Un buen día Esteban apareció en la

plaza militar española de Melilla afirmando que estaba allí para esperar a la Reina de Fez. Para sorpresa de los

militares de la guarnición, la Reina apareció a los tres días y efectivamente se convirtió al cristianismo adoptando el

nombre de doña Juana de Carlos. Pasaron en barco a la península y se casaron, actuando como padrino de bodas el

mismísimo Emperador Carlos V, que les dio diversas mercedes, entre ellas una renta vitalicia de ocho reales diarios.

Uno de los militares de Melilla les visitó en Málaga diez años después, afirmando que habían tenido dos hijos y "que

tenían de comer y estaban contentos". Este asunto resultaría de todo punto increíble si no fuera porque aún existen dos

documentos judiciales de la época en los que numerosos testigos -entre ellos algunos militares de la plaza de Melilla-

afirman bajo juramento la veracidad de la historia. Cuando Serapio Múgica hizo la transcripción de ambos

documentos en 1918 éstos estaban en poder del irundarra Juan de Olazabal y Ramery. En recuerdo de esta peripecia

de Esteban Pérez de Yerobi el Ayuntamiento de Irún puso su nombre a una calle en Dunboa.

Venta de cautivos cristianos en Argel

3

La batalla de Lepanto en 1571 supuso el descalabro de la flota turca y el fin de muchos años de inferioridad cristiana.

Las incursiones de los corsarios musulmanes continuaron, pero otra vez en pequeñas flotillas. El corso masivo

desapareció, y la navegación por el Mediterráneo vivió una época relativamente tranquila.

Pero la Corona tomó otra segunda y desastrosa decisión. La expulsión de los “cristianos nuevos de moros” o

moriscos. El 22 de septiembre de 1609 Felipe III publicaba un bando que decía “he resuelto que se saquen todos los

moriscos de este Reino y se echen en Berbería”. Esta operación hizo perder a los reinos de Castilla y Aragón 300.000

agricultores, artesanos, comerciantes, navegantes, intelectuales, políticos y militares que dejaron despobladas extensas

zonas de Andalucía y Levante. Mientras simultáneamente se repoblaban las costas mediterráneas y la fachada atlántica

de Berbería con una élite que revolucionó la agricultura, el comercio, la navegación...y las finanzas, porque, los

moriscos detectaron a tiempo los preparativos de su transporte al exilio y consiguieron salvar buena parte de su poder

financiero.

Pasaron de hablar “algarabía”

(árabe) en la península para

distinguirse de los cristianos, a

hablar “aljamía” (castellano) en el

norte de África para distinguirse de

los berberiscos. En poco tiempo

alcanzaron un enorme poder. Se

convirtieron en la élite política y

financiera de la corte del sultán de

Marruecos, se integraron en las

unidades militares de élite y

constituyeron tripulaciones navales

muy preparadas...y, sobre todo, con

un elevado conocimiento de las

costas, puertos y ciudades de la

corona de Castilla.

Un caso especial es el de los

moriscos hornacheros. Eran

originarios de la villa de Hornachos en la sierra de Badajoz. De la villa fueron expulsados unos 3.000 moriscos que se

establecieron en las ruinas de la antigua ciudad de Salé (hoy Rabat), en la fachada atlántica de Marruecos. Su lengua,

su ropa y sus costumbres no se parecían a las de sus vecinos musulmanes. Tampoco sus nombres, con resonancias tan

castellanas como Ibrahim Vargas, Muhamud Benegas, Mumamet Blanco o Musa Santiago. Reconstruyeron la vieja

Salé, construyeron una flota de barcos de poco calado para poder guarecerse en la desembocadura de Bu-Regreg y

finalmente se independizaron del sultán marroquí creando la República Independiente de Salé. Sabían muy bien donde

darle duro a la Corona de Castilla, así que su único negocio iba a ser la piratería, su mayor botín los cautivos y sus

mayores ingresos los obtenidos por su rescate. La piratería perdía su sentido de Guerra Santa para convertirse en un

inmenso negocio.

Los navegantes berberiscos del siglo XVI podrían ser clasificados como corsarios, pero resulta más difícil decidir si

los salentinos fueron corsarios o piratas, porque no cumplían muchas de las normas del corso. En particular

incumplían la norma tradicional de llevar el pabellón de la autoridad que les había otorgado la patente. Muy al

contrario cambiaban a conveniencia de bandera. Ante los buques españoles solían enarbolar bandera española, lo que,

unido a su perfecto conocimiento del castellano, les permitía acercarse sin levantar sospechas hasta el último

momento.

El dinero llegó a Salé a paletadas. Para hacernos una idea, durante el tiempo que pagaron diezmo al sultán la aduana

de Salé recaudaba para el mandatario marroquí 2,6 millones de ducados anuales, mientras toda la hacienda castellana

recaudaba entonces para la Corona en torno a un millón de ducados por año. La república fue un polo de atracción

Familia de moriscos según apunte de Weiditz

4

para renegados cristianos de todos los países europeos. La lengua oficial de Salé era el castellano, pero en sus calles se

hablaban todas las lenguas. Se repartieron la tarea de una forma muy eficaz: los renegados europeos eran los capitanes

de la flota, los hornacheros eran los armadores y las tripulaciones estaban formadas por los moriscos recién

expulsados y por andalusíes descendientes de los exiliados cien años antes. Con esta pujanza económica y

demográfica se atrevieron con todo. Cedieron el corso mediterráneo a los berberiscos, para controlar el Atlántico

atacando a los barcos españoles que volvían de América. Pero con la mejora de sus barcos y tripulaciones atacaron

Galicia, Burdeos, Bretaña, Irlanda e Inglaterra. En 1627 atacaron Islandia y en 1720 fue visto en América en el Río de

la Plata un buque salentino de 44 cañones.

Los cautivos llegaban a Berbería masivamente, y ahora llegaban de toda Europa. La redención de cautivos tuvo que

forzar su maquinaria para obtener recursos de todas las fuentes posibles. Una de ellas eran las mandas testamentarias.

En todos los testamentos figuraba la fórmula “mando a la redenÇion de los cautivos que estan en tierra de moros…”.

Lo que no tiene ningún secreto porque era una manda forzosa, una forma de canalizar la obligación de todo cristiano

de ceder a su muerte una parte de sus bienes a la Iglesia. Así que -puesta la ley, puesta la trampa- ya que era

obligatoria, se destinaban a ella pequeñas cantidades simbólicas, que en el siglo XVII solían oscilar entre medio real y

un real de plata.

Otra cosa eran las obras pías cuya cuantía y fines

dependían de la voluntad del testador, y que

contaban con un administrador encargado de que

los fines se cumplieran. Y así tenemos, por

ejemplo, la obra pía de Martín Ybañez de

Hernani que estableció que un tercio de su

herencia fuera destinado a "sacar cautibos

cristianos que estan en tierra de moros (...) que

sean vascongados", cuyos administradores

entregaron 1.100 reales en 1640 para el rescate

del hondarribiarra Martín de Berrotaran. El

marino irundarra Sancho de Urdanibia establecía

en su testamento de 1644 que primero serían

rescatados los de Irún y después los de

Hondarribia. Y también Manuel de Iriberri que en

su testamento instituyó en 1648 un patronato perpetuo

para la "redençion de cautivos que estan en Berbería"

dirigida al rescate de "los hijos de la villa de San Sebastián y de la ciudad de Fuenterrabía e Irún".

Un ejemplo, quizá extremo, fue el de Antonio de Ubilla y Medina, marqués de Ribas, que murió sin descendencia de

sus tres matrimonios y legó toda su fortuna en 1726 a la obra pía de redención de cautivos de la orden de San

Francisco "para atender al rescate de cautivos cristianos en territorio musulmán". Su legado los constituyeron sus

casas principales en Madrid, el título de marqués y sus derechos, y todas las propiedades rústicas y urbanas del linaje

de los Ubilla en Hondarribia. Por sus bienes obtuvieron los franciscanos una fortuna. El título de marqués fue vendido

en 280.000 reales de vellón, y sólo la decoración y el mobiliario de sus casas en Madrid les reportó otros 110.000

reales. Para la venta de sus propiedades en Hondarribia se eligió como albacea a Gabriel de Zuloaga. Se tasaron sus

bienes en la ciudad (la torre de Ubilla, casas en las calles Mayor, Tiendas y Gorgot; seis caseríos extramuros y

numerosos solares) en 297.070 reales. Finalmente los franciscanos, interesados en alcanzar una liquidez inmediata,

vendieron todos sus bienes hondarribiarras al propio Gabriel de Zuluoga por 92.235 reales, menos de un tercio de su

valor. De esta forma, a través de los cautivos, todos los bienes de la familia Ubilla pasaron a la familia Zuloaga.

También las grandes ocasiones fueron motivo para acordarse de los cautivos. Así para festejar el fin del sitio de

Fuenterrabía en 1638, el 3 de octubre de aquel año Felipe IV dio orden de que en todos los conventos e iglesias de su

directa influencia, cada año y de forma perpetua, “se rescaten tres cautivos en hacimiento de gracias del buen suceso

de Fuenterrabía”. Los cautivos y su rescate eran dos temas omnipresentes en la vida social del siglo XVII.

Mercedarios rescatando cautivos en 1662

5

Los datos sobre cautivos guipuzcoanos son poco abundantes y aparecen con cuentagotas en fuentes muy diversas. Los

mercedarios y trinitarios escribían extensas listas de rescatados con gran cantidad de datos, pero prácticamente no

estaban establecidos en Gipuzkoa. Ambas órdenes tenían mayor implantación en los territorios limítrofes, y así

sabemos, por ejemplo, que entre 1630 y 1670 fueron rescatados de manos de los piratas de Salé veintinueve cautivos

de Bayona, ocho de San Juan de Luz, 5 de Ziburu, 4 de Urruña, 2 de Bidart y uno de Hendaia. Cierto es que en 1591

la Provincia de Guipúzcoa autorizó la creación de un convento de Trinitarios en Orio, y que poco después la orden se

estableció allí, pero el convento tuvo que cerrarse en 1597, sólo seis años después, según Gorosabel "por la falta de

limosnas" y por los gastos que ocasionaba a la Provincia. Y también sin duda nos hubiera aportado interesantes datos

la "Historia General de la Orden de la Merced" escrita en el siglo XVII por el mercedario hondarribiarra Fray

Francisco de Alchacoa, cronista general de la orden. Pero esta obra desgraciadamente se ha perdido y no se conoce

ningún ejemplar.

Sí podemos sospechar, sin embargo, que fueron muchos los cautivos guipuzcoanos porque cuando la Corona solicitó a

Gipuzkoa la leva de 200 marineros en 1666, la Provincia respondió lamentando que "no pueden alcanzar su cuota de

marineros en la leva para la Armada Real por la gran cantidad de hombres de mar que se hayan presos de los

corsarios del norte de África".

Los datos sobre Hondarribia indican que la cautividad no era desconocida en la ciudad. Un documento del Archivo

Histórico nos cuenta un caso de 1661. En enero de aquel año fue asaltado frente a las costas portuguesas un navío

hondarribiarra cargado de tabaco, al mando del capitán

Joan de Casanova. Los piratas de Salé se emplearon a

fondo y sólo quedaron doce supervivientes que fueron

vendidos como esclavos en la plaza pública de Argel. El

mercedario fray Miguel de Garisoain trabajó a destajo para

conseguir de la ciudad y la provincia el dinero necesario

para su rescate. Un año más tarde, tras “las penas,

desdichas y calamidades” de rigor, y previo pago de la

cantidad negociada, volvieron a Hondarribia el capitán

Casanova, su hijo Miguel, Antonio de YanÇi, Ysidro de

Alberro, Juan de Ugalde, Martín de Lissardi, Francisco de

Aragón, Joan de Echeverria, Antonio Gomes y Phelipe de

Ursua. Quedaron dos en Berbería: Miguel de EliÇalde,

aquejado de una grave enfermedad que moriría poco

después, y el niño Juan de Ursua de sólo seis años, a quien

todos llamaban “Joanico” y a quien no se pudo rescatar.

Pero la extraordinaria velocidad que imprimió fray Miguel al proceso no era lo común en aquella época. En 1662

seguían a la espera de ser rescatados los hondarribiarras Antonio de Echauz, Agustín de Echeberria y Miguel de

Martinenea. Y para otros naturales de la ciudad el rescate nunca llegó. En Berbería murieron cautivos, por aquella

época, Salvador de Echauz, LaÇaro de Yribarren, Miguel de Morales, Miguel de Echeverria o Juan Casseta Echeverria

La liberación por medio de rescate o la muerte en cautiverio no fueron las únicas opciones para los apresados por los

berberiscos. Siempre hubo un grupo humano –los que tenían una preparación técnica- que resultaba más rentable tener

a mano que venderlo, y tanto amos como autoridades se afanaron en conseguir su conversión al islam. Sucedía con los

navegantes, marineros, artesanos (carpinteros, calafates), artilleros, soldados, etc.. Normalmente no era necesario

ejercer sobre ellos una presión excesiva. Bastaba con no aceptar los intentos de rescate, o poner precios impagables

por ellos, para que el cautivo se diera cuenta de que su esclavitud sería perpetua y que nunca volvería a casa, mientras,

con la otra mano, se le ofrecía una vida acomodada formando parte de la élite musulmana. La decisión no era difícil, y

tarde o temprano “cantaban la copla”, que era como entonces se llamaba en el argot de los cautivos al acto de abrazar

la fe musulmana. Porque la ceremonia en sí misma era muy simple. Ante su amo y testigos, el cautivo elevaba hacia el

cielo el dedo índice de su mano derecha y recitaba tres veces la shahāda: “Lā 'ilāha 'illā-llāhu Muhammadun rasūlu-

llāh" (no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta).

Salé en 1600

6

Aunque por obvias razones políticas y religiosas siempre se vendió que los renegados eran una pequeña excepción, en

realidad no fue así. El cronista vizcaino Diego de Haedo afirmaba que de las 12.200 casas que había en la ciudad de

Argel, unas 6.000 eran de renegados y que en manos de ellos “está casi todo el poder, dominio, gobierno y riqueza de

Argel y de todo su reino”

Hubo, por supuesto, famosos renegados vascos o “vizcainos”. El primero del que tenemos conocimiento es Abrahem o

Ibrahim el vizcaino. Aparece en el relato que hace Fray Francisco de la Cueva en 1543 de la toma de Tremecen por el

conde de Alcaudete. Cuando inician el ataque se encuentran frente a ellos a Abrahem –nada más y nada menos que

Alcaide de la Primera Puerta- con sus “2.000 escopeteros y flecheros, y mucho número de gente de a pié”, que les

volvió locos. Pero cuando el rey de Tremecen capitula, ordena a Abrahem que se ponga a las órdenes del conde, y

“ese mesmo dia vino el Alcaide Abrahem á dar obediencia (…); es de nacion vizcaino, gentil presencia de hombre,

alto de cuerpo, buen rostro y obras malas, porque éste en la batalla nos dio guerra”. Convertido en lugarteniente del

conde de Alcaudete, vestido con sayal rojo sobre un caballo blanco, daba órdenes a la tropa musulmana en árabe y

enardecía a los cristianos al grito de “¡Santiago y Nuestra Señora, hermanos, y á ellos!”. Lo que, o bien es producto

del entusiasmo del clérigo-cronista, o constituiría un soberano contrasentido en un renegado. Llegó a ser tan poderoso

que cuando Abu Abdala llegó al trono de Tremecen lo primero que hizo fue casarse con una hija de Abrahem para

asegurarse la fidelidad de aquel “renegado vizcaino, rico y muy valiente”.

Otro renegado famoso es Hamet

o Hamete el vizcaino. Aparece en

las crónicas de López de Gómara

sobre los Barbarroja. Este

privado de Heyreddin Barbarroja

estaba al mando, entre otros, de

sesenta soldados españoles

cautivos que combatieron en las

guerras intestinas de Argel y

habían salvado la vida de

Heyreddin en más de una

ocasión. Barbarroja agradecido

dio licencia a los soldados para

volver a la península y una nave para que les transportara. Pero Hamet no lo tenía tan claro y dijo a Heyreddin que no

le convenía enviarlos a España “porque eran hombres pláticos y entendían bien la guerra y la lengua arábiga; y que

de allí a veinte días vendrían con armada de españoles, y ellos solos bastaban para tomar todo el reino”. Así que se

dio la orden de “asirlos a todos y echarles cadenas y ponerlos en prisión; y darles la más mala vida que pudiesen,

hasta que se tornasen moros o se muriesen”. En pocos meses renegaron cuarenta de ellos, convirtiéndose en capitanes

de Barbarroja. De los otros veinte nada se sabe, pero no es difícil imaginar lo sucedido.

Hubo otros muchos como los artilleros eibarreses Pedro de Arana –Morat Chader- y José de Guilarte, o el zumaiarra

Juan Bautista. Y también hubo algún renegado hondarribiarra. El niño Juan de Ursua, Joanico, no volvió a casa. Fue

entregado como regalo a la máxima autoridad de Argel, el renegado vizcaino Xanaga el Galán. Xanaga más que como

esclavo lo adoptó como pupilo, y no quiso de ninguna manera recibir un rescate por su liberación. Joanico creció bajo

la protección de Xanaga, y totalmente islamizado con el nombre de Mansur Mehmet se convirtió en un gran arraez de

los buques corsarios berberiscos, dedicado a lo que todos se dedicaban: la toma de cautivos. Egaña afirma que también

llegó a almirante de la armada de Argel.

Suele afirmarse con demasiada rotundidad que los piratas de Salé no llegaron al Cantábrico. Pero esto es difícilmente

posible. Está documentado que atacaron repetidas veces Camariñas y Burdeos, y entre ambas poblaciones hay 460

millas náuticas que incluyen a toda la costa cantábrica. Es francamente difícil que navegaran esos 850 Km a la vista de

la costa sin acercarse a ninguna población, sin acosar a barco alguno y sin ser vistos por nadie, con el intenso tráfico

que tenía entonces el Cantábrico. A no ser que pretendieran evitar la gran concentración de corsarios que existía

entonces en los puertos del Cantábrico oriental.

Banderas de Salé, que sólo izaban una vez iniciada la batalla

7

Pero no parece que fuera esta la razón, porque Pedro Texeira afirmaba en 1630 que los berberiscos infestaban la costa

de Cantabria, fondeaban a la vista de Laredo y tenían lugares fijos donde repostar agua y leña. Decía también que uno

de estos refugios era la falda oriental del cabo Machichaco, desde donde vigilaban y sorprendían a los barcos que

salían de Bermeo. Y en el siglo XVII ambos puertos se dedicaban al corso, con 32 corsarios registrados en Laredo y

14 en Bermeo. Así que no parece que la presencia de los corsarios autóctonos les importunara mucho. Sea como fuere

no conocemos ninguna referencia que avale su presencia en la costa guipuzcoana.

Plano y secciones de una galera berberisca (Jurien de la Gravière, 1879)

La piratería norteafricana sólo desapareció cuando el ejército francés invadió Argelia en 1830, hace menos de

doscientos años. Aunque algunos continuaron con la tradición. Ahmed al Raisuli, combinación de líder rebelde y

pirata, continuó tomando cautivos con su pequeña flota. Era conocido como “el último pirata berberisco”, pero un

error de cálculo en 1904 terminó prematuramente con aquella exitosa carrera. Tomó varios cautivos norteamericanos,

pidió 70.000 dólares por su rescate y Theodore Roosevelt le envió una escuadra naval.

El origen andalusí, morisco o renegado es muy común entre los habitantes del actual norte de Marruecos. El líder

rifeño Abd el Krim -el del desastre de Annual- pertenecía a la cabila de los Beni Urriaguel, una de las más poderosas

del Rif central. Siempre defendió que era descendiente de un renegado vasco llamado Urriaguel.

Tetxu HARRESI, 11 de agosto de 2014

Fuentes:

De la Cueva, F. (1653), Guerra de Tremecen, en Colección de libros españoles raros y curiosos, T. 15 (1881), Ginesta, Madrid

Múgica, S. (1918), Un irunés casado con la reina de Fez, Euskalerriaren alde, Año 8, Nº 171

Rilova, C. (2001), Que le apressaron con muerte de algunos, y heridos, otros (…), Boletín de Estudios del Bidasoa, Nº 21

Ferrer, M. T. (2006), Corsarios vascos en el Mediterráneo medieval (siglos XIV-XV), Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País

Vasco, Nº 5, Untzi Museoa, Donostia

Hershenzon, D. (2011), Early modern Spain and the creation of the Mediterranean: captivity, commerce and knowledge, Tesis, University of

Michigan

Archivo Histórico de Hondarribia, E-4-36-2