(2009) Nuevo análisis de los artefactos líticos del complejo Ayacucho

Transcript of (2009) Nuevo análisis de los artefactos líticos del complejo Ayacucho

Bole

tín

o

Añ

o 1

1, N

1, e

ne

ro-m

arz

o 2

00

9E

UN

DA

PC

O

SG

ÉA

Mu

seo d

e A

rqu

eolo

gía

y A

ntr

op

olo

gía

ISSN 1680-4236

EDITORIALEste año, el MAA cumple 90 años de existencia. Tiempo extenso y complejo que resume, tal vez, la historia misma de la Arqueología Peruana. Periodo en el cual, generaciones de san-marquinos pasaron por sus salas, gabinetes y proyectos, formán-dose y preparándose para el mundo real, para atender el patrimo-nio, para revalorar nuestra identidad a través de sus restos mate-riales.

Estos noventa años, han sido difíciles, llenos de aciertos y ries-gos, repletos de datos acumulados y de colecciones arqueológi-cas casi fundacionales de la memoria material de nuestro país. No es el museo más grande del país, pero sí el más emblemático, el que permitió el nacimiento de otros museos, el que motivó los mejores y más importantes descubrimientos de la arqueología peruana.

Todo esto puede resultar abrumadoramente importante en nuestra sociedad, pero no es así. Aún, después de 90 años, segui-mos luchando por más recursos, mas espacio, mejores condicio-nes, más personal y más consideración. Esto amerita una fuerte autocrítica, con el único y tal vez, estratégico objetivo de sensibi-lizar conciencias oficiales, administrativas y públicas.

Algo debe estar funcionando mal en la gestión del MAA para que tengamos que estar permanentemente buscando recursos, mejores condiciones, mayores oportunidades; y no es que el museo no haya producido en todo este tiempo, de más está recordar los emblemáticos trabajos de la revista Arqueología y Sociedad y las clásicas “reinauguraciones” de las exposiciones “Orígenes del Perú” e “Instrumentos musicales del antiguo Perú”, las cuales sirven para establecer un estado de la cuestión en esos temas de la arqueología peruana. Será tal vez el tipo de museo, el “Universitario”.

Evaluando las problemáticas de otros museos universitarios en el Perú y en el extranjero, nos damos con la sorpresa que son similares. Salvando ciertas distancias presupuestales, todos, sin excepción, tenemos el problema de la conexión con la población universitaria y específicamente con los estudiantes de la especia-lidad. Todos, de alguna forma, concentramos nuestros esfuerzos en la investigación de colecciones y en la generación de publica-ciones. Todos, sin excepción, pretendemos trascender los límites de la universidad y plantear una propuesta comunicacional para toda la población en general. En este diagnóstico general de las características de un museo universitario, descubrimos un punto crucial. Todos o casi todos los museos universitarios ejercitan intensamente la opción académica, experimental, de vanguar-dia y renovadora de los museos de su comunidad. Somos algo así como laboratorios de experimentación de discursos museísticos y de procesos de investigación.

Si las cosas son así, me retracto, sigamos en la brecha de ser museos cada vez más aguerridos, más sociales, más universitarios y más universales. Este ejercicio, no se vuelve a repetir en ningu-na otra institucionalidad pública.

Por tanto, deseo 90 años mas de museo universitario como el que hemos desarrollado estudiantes, profesores y científicos.

Carlos R. Del Águila ChávezDirector

Universidad Nacional Mayor

de San MarcosRector

Luis Fernando Izquierdo Vásquez

Vicerrector Académico

Víctor Antonio Peña Rodríguez

Vicerrectora de Investigación

Aurora Marrou

Centro Cultural de San MarcosDirector General

Federico García Hurtado

Director Ejecutivo

Roberto Velásquez Gutiérrez

Museo de Arqueología y

AntropologíaDirector

Carlos Del Águila Chávez

Av. Nicolás de Piérola 1222, Lima 1

Teléfono 6197000 anexo 5216

www.ccsm-unmsm.edu.pe/arqueologia/index.htm

2 Boletín año 11, enero-marzo 2009

La evidencia de la presencia humana al final del Pleistoceno en América del Sur es escasa (i.e. Pre-Clovis), pero de gran importancia en el debate de las pri-meras ocupaciones humanas en América (Dillehay 1999).

Uno de los datos más cruciales sobre la ocupación humana más temprana en el Área Central Andina, pro-viene del complejo Ayacucho, en Perú; a pesar de las opi-niones difundidas sobre el confuso e incompleto reporte final publicado de estos materiales (e.g., Rick 1988: 16). Otras críticas, atañen a la falta de detalladas definicio-nes de cada artefacto lítico y su asociación con otros tipos conocidos de los Andes (Dillehay 1985: 196). A esto se suman dudosas muestras de carbono 14C toma-das de hueso con algunos problemas de asociación (Lynch 1974, 1990, 1981, 1983; Rick 1988: 13), ausen-cia de evidencia de fuego (Rick 1988: 14); y serias dudas acerca de la credibilidad de los supuestos artefactos líti-cos realizados por humanos procedentes del complejo Pacaicasa (Bonavia 1991: 89; Rick 1988: 13). Sin embargo, estas deficiencias no parecen presentes para la fase llamada Ayacucho. De acuerdo a Rick (1988:16), los materiales de la fase Ayacucho se encuentran en un estado diferente porque hay un número significativo de material lítico de materia prima exógena, los que proba-blemente fueron encontrados in situ, algunos incluso se presentan en "concentraciones", a pesar de los proble-mas en la manera de cómo el material fue publicado. En efecto, un estudio tafonómico podría ser en este aspecto una contribución fundamental, pero esto excede las pre-tensiones de este manuscrito que se ocupa exclusiva-mente de algunos artefactos líticos provenientes de esta fase.

Nuevo análisis de los artefactos líticos del (1)

Complejo Ayacucho, Perú

Arqueología

Elmo León Canales*Juan Yataco Capcha**

En este contexto, Tom Dillehay (1988: 199) se pre-gunta por una detallada descripción de los artefactos líti-cos, la cual no se encuentra en los volúmenes originales de Pikimachay (MacNeish et al. 1980, 1983). Por esta razón, nosotros estamos llevando a cabo una exhaustiva revisión de las herramientas en piedra de la cueva de Pikimachay que se hayan en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor San Marcos (Lima–Perú), aplicando la metodología de la “ca-dena operatoria” (e.g., Pelegrin 1995). Es por esta razón que buscamos y examinamos una parte de la colección del Proyecto Botánico Arqueológico Ayacucho en el museo; y presentamos aquí algunos resultados prelimi-nares.

La cueva de Pikimachay esta localizada a media lade-ra de una montaña a 2,850 m.s.n.m. en Ayacucho, sierra central del Perú (MacNeish 1979; MacNeish et al. 1980).

Los más antiguos componentes de esta cueva fueron definidos como el complejo Pacaicasa, el cual se eviden-cia en cuatro estratos, definidos como: “k”, “j”, “i”, y “i1”. En estas capas se encontró 96 huesos de megafau-na, 73 artefactos líticos y alrededor de 100 lascas (Mac-Neish et al. 1983: 2). Cuatro fechados radiocarbónicos han sido tomados de huesos de perezoso y han resultado aproximadamente entre 25,000–15,000 RCYBP (Di-llehay, 1985: 198). Sin embargo, las criticas anterior-mente mencionadas, hacen difícil aceptar a estos anti-

2guos niveles con la garantía del caso.

Las dos siguientes capas superpuestas, denominadas “h1” y “h”, fueron atribuidas al complejo Ayacucho. Al parecer, por primera vez estamos frente a artefactos líti-

1

Georg-Foster Post-Doctoral Fellow, Alexander von Humboldt Foundation, Institut of Ancient Americanist and Ethnology, *University of Bonn, Oxfordstrasse. 15, D-53111. Bonn, Germany; e-mail: [email protected], Lithic Collection, Museo de Arqueología y Antropología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Parque **Universitario, Av. Nicolás de Piérola 1222, Lima 1, Peru; email: [email protected].

2 Los lectores interesados en un análisis más profundo de este problema deben de consultar la publicación original (MacNeish et al. 1979).

Texto publicado en Current Research in the Pleistocene, vol 25, 2008.

3Boletín año 11, enero-marzo 2009

cos modificados por acción humana (cf. Rick, 1988). Estos han sido encontrados en ambos estratos. Esta fase se compone de 212 arte-factos, mas de 1000 desechos de talla y 517 huesos de animales (Mac-Neish, et al. 1983: 3,5). La ocurren-cia de termofractura en las rocas sugiere la presencia de fuego (Di-llehay, 1985: 1985: 198). Una mues-tra de radiocarbono obtenida de los huesos de un Scelidotherium (pere-zoso gigante) procedente de la zona “h” fue datada en 14,150 ± 180 RCYBP (UCLA–1464). La calibra-ción del fechado usando la curva del Hemisferio Norte (IntCal04) ha dado el resultado de 17,221–16,560 CALYBP. Aún cuando esta muestra proviene de un hueso sin modifica-ción, una coherente concentración de artefactos hallados en asocia-ción, le confiere una cierta credibi-lidad (cf. MacNeish 1979). De hecho, la fase Ayacucho, aparente-mente conteniendo verdaderos arte-factos líticos tallados y huesos modi-ficados, ha sido aceptada por muchos investigadores como un componente pre-Clovis (Dillehay, 1985:199).

Considerando estas opiniones, cadas de tufo volcánico. Asimismo, nosotros vamos a revisar brevemen- una lasca modificada puede ser clasi-te una parte de los materiales del ficada como un cuchillo confeccio-complejo Ayacucho que hemos nado de arenisca cuarzosa silicifica-encontrado en la colección. A da (Figura 1A), a pesar de haber sido excepción de una punta de hueso, considerada como una punta unifa-todas las piezas provienen de la zona cial por MacNeish et al. (1980: 49, “h” (i.e., complejo Ayacucho). Figura 2–1) (Número de catálogo Probablemente el artefacto más inte- Ac100 274, 1a). Los dos negativos resante es una preforma de punta expuestos sobre su cara superior bifacial (Figura 1F [cf. MacNeish et demuestran que este fue obtenido al. 1980:49, figura 2–1]). Esta fue desde un núcleo preparado para la encontrada en asociación con vérte- extracción de lascas alargadas. El “re-bras de perezoso y otros desechos a lo toque” puede haberse producido largo de un margen de concentra- debido al uso por su forma irregular. ción de restos (Número de catálogo De otro lado, se ha registrado un Ac100 231–VIIdd). La preforma fue perforador. Por la disposición de los confeccionada probablemente a par- negativos en su cara dorsal, es proba-tir de una lasca de tufo volcánico. La ble que éste provenga de una lasca pieza ha sido lograda posiblemente de reducción bifacial (Figura 1B) (cf. empleando, un percutor blando y MacNeish 1979: Figura 23). Este es haciendo uso de retoque parcial. La un claro ejemplo de “economía de fractura en la parte basal parece débitage”. Esta pieza parece estar haber sido originada por causas tec- hecha de pedernal y confeccionada nológicas al momento de la finaliza- por medio de percusión dura. ción de la pieza, más que por uso.

La colección también contiene También siete artefactos unifacia- una pequeña preforma bifacial ero-

les han sido localizados (cf. sionada (Figura 1C, sin número de MacNiesh et al. 1980: 190–200). catálogo) y hecha de material meta-Entre ellos hay cuatro lascas modifi- mórfico (cf. MacNeish et al. 1980:

Arqueología

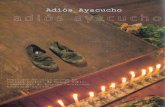

Figura 1: Artefactos líticos del complejo Ayacucho, centro del Perú, posiblemente datande alrededor de 17,200 – 16,560 CALYBP.

4

195, Figura 5–4). La orientación centrípeta de los nega- Dillehay, T. D. 1985 A Regional Perspective of tivos expuestos en ambas caras indica que proviene de Preceramic Times in the Central Andes. Reviews in reducción bifacial y que fue modificada por percusión Anthropology 12(3):193–205.dura. Este artefacto puede ser una preforma de punta ——— 1999 The Late Pleistocene Cultures in South bifacial. America. Evolutionary Anthropology 7(6):206–16.

Además, se ha identificado a una punta pulida en Lynch, T. 1974 The Antiquity of Man in South hueso de perezoso gigante (Figura 1D) (cf. MacNeish America. Quaternary Research 4:356–77.1979: Figura 23) y un hendidor cuya materia prima ha

Lynch, T. F. 1981 Zonal Complementarity in the Andes: sido un tufo volcánico (Figura 1E) (cf. MacNeish 1979: A History of the Concept. In Networks of the Past: Figura 22). La punta de hueso muestra claros trazos Regional Interaction in Archaeology, edited by P. D. lineales, aquellos parecen haber sido originados durante Francis, F. Kense, and P. G. Duke, pp. 221–31. Calgary, la manufactura. Un núcleo de forma cuadrangular sobre University of Calgary.tufo volcánico también ha sido registrado.

——— 1983 The Paleo–Indians. In Ancient South Los desechos están conformados principalmente de Americans, edited by J. D. Jennings, pp. 87–137. New lascas cuyas materias primas son basalto, cuarzo y tufo York, Freeman.volcánico (cf. MacNeish et al. 1980: 190, 193, 198). En

este caso estas piezas están rotuladas con “h” y h1”. Sus ——— 1990 Glacial–Age Man in South America? formas y el orden de los negativos sugieren que ellas son American Antiquity 55(1):12–36.el resultado de actividades relacionadas con la reduc-

MacNeish, R. S. 1979 The Early Man Remains from ción de núcleos y talla bifacial. Finalmente, si asumimos Pikimachay Cave, Ayacucho Basin, Highland Peru. In la validez del fechado radiocarbónico del complejo Pre-Llano Cultures of the Americas: Paradoxes and Ayacucho y estas posibles asociaciones en el mismo Possibilities, edited by R. L. Humprey and Dennis estrato, podríamos adelantar preliminarmente algunas Stanford, pp. 1–47. Anthropological Society of características de estos talladores andinos del Washington.Pleistoceno final: Ellos produjeron intencionalmente MacNeish, R. S., R. K. Vierra, A. Nelken-Turner, and C. lascas alargadas (lascas laminares) y piezas bifaciales J. Phagan (editors) 1980 Prehistory of the Ayacucho Basin, sobre rocas de grano fino y obtuvieron el máximo prove-Peru. Volume III, Nonceramic Artifacts. Robert S. cho en el uso de la materia prima al reutilizar los dese-Peabody Foundation for Archaeology and the chos de talla para confeccionar nuevos artefactos.University of Michigan Press, Ann Arbor.A pesar de la pequeña colección de piezas examina-MacNeish, R. S., R. K. Vierra, A. Nelken-Turner, R. das, podríamos pronosticar hallazgos interesantes cuan-Lurie, and A. García Cook 1983 Prehistory of the do analicemos en detalle otras posibles colecciones del Ayacucho Basin, Peru. Volume IV. The Preceramic Way of pleistoceno-final de los Andes Centrales. Life. Robert S. Peabody Foundation for Archaeology and the University of Michigan Press, Ann Arbor.

AgradecimientoPelegrin, J. 1995 Technologie Lithique: Le

Un agradecimiento especial al Prof. Michael R. Chatelperronien de Roc de Combe (Lot) et de la Cote Waters, Director, CSFA (Center for the Study of the (Dordogne). Cahiers du Quaternaire. CNRS Editions. First Americans), quien ha concedido el permiso formal Paris.de la revista Current Research in The Pleistocene, para la

Rick, J. 1988 The Character and Context of Highland presente edición en español. Preceramic Society. In Peruvian Archaeology: An Overview of Pre-Inca Society, edited by R. W. Keatinge, pp. 3–40. Cambridge University Press, London.Referencias Citadas

Bonavia, D. 1991 Perú, Hombre e Historia. De los Orígenes al Siglo XV. Edubanco, Lima.

Arqueología

Boletín año 11, enero-marzo 2009

5

Arqueología

Ayancurí, un sitio del Intermedio Tardío en Llapo,

Pallasca, AncashNadiezhda Alva Lazo*

Bachiller en Arqueología por la UNMSM. Actualmente es responsable del área de Museografía del Museo de Arqueología y *Antropología de San Marcos.

Boletín año 11, enero-marzo 2009

INTRODUCCIÓN

La zona sur de Pallasca (Llapo, Santa Rosa, Corongo), indudablemente ha tenido un especial significado en el establecimiento y gradual desarrollo del patrón andino de Pallasca – Ancash, en razón de su ubicación, manejo de variedad de pisos ecológicos, accesibilidad al recurso hídrico y probable ruta de comunicación.

En esta región, el período Intermedio Tardío constitu-yó un tiempo de formación de la etnia de los Conchucos que se fortaleció en el período Horizonte Tardío y fue desapareciendo con la llegada de los colonizadores. Según datos etnográficos la etnia local se resistió a la colonización del estado inca, por lo que las influencias no llegaron hasta esta zona. Por otro lado, se sugiere que estos poblados por ser demasiado altos, fueron conside-rados de no mucha importancia y es por eso que los incas no se interesaron en su captación.

Ayancuri probablemente funcionó como un pueblo agrícola de esta etnia, que durante el Intermedio Tardío se asentó en la cresta del cerro del mismo nombre, teniendo cierta independencia económica, con un manejo ecológico vertical. Asimismo, su distribución y extensión arquitectónica asociadas a tierras de cultivo nos hacen suponer que constituyó un pueblo de regular demografía.

El presente trabajo de Prospección Arqueológica se origina a partir de la intensión de conocer el desarrollo y/o evolución de los patrones de asentamiento en la zona sur de Pallasca que es una zona que aún no tiene antecedentes de investigaciones arqueológicas a un nivel macroscópico. Sin embargo, a nivel microcósmico, la investigación consistió en un análisis comparativo de arquitectura y patrones para una cronología relativa del sitio de Ayancurí, así como un análisis espacial interno para evaluar la probable función del sitio y relación con el medio geográfico. Para la obtención de los datos se realizó una prospección, empleando como indicadores las características arquitectónicas, tomando en cuenta

datos históricos y etnográficos. Las conclusiones tienen un carácter preliminar, que constituye la primera parte de la investigación realizada como parte del curso de Prácticas Pre Profesionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años 2005 y 2006.

EL ÁREA DE ESTUDIO

Entorno Geográfico

Pallasca presenta un territorio interandino de pronun-ciados pliegues orogénicos con clima desértico y seco. De acuerdo a la clasificación de Pulgar Vidal (1941), nuestra área de estudio comprendería geográficamente las regiones quechua (2300 a 3500 m.s.n.m.), de ambiente semi-árido, clima templado a seco y cuyos suelos agrícolas producen granos y tubérculos; y suni (3500 a 4100 m.s.n.m.), de temperaturas templado-frías, clima húmedo, con abundantes precipitaciones durante el verano, la mayoría del terreno se aprovecha para el cultivo sin riego, cosechando cereales de granos pequeños. Sin embargo, el pastoreo es predominante en estos terrenos.

Ubicación del Sitio Arqueológico

El sitio arqueológico de Ayancuri, abarca un área de 2 10000m y se encuentra asentado en la cima del cerro

del mismo nombre, ubicado al sur del distrito de Llapo, provincia de Pallasca, en Ancash, a 3480 m.s.n.m. y entre los 08° 30'42'' de latitud sur y 78° 02'19'' de longitud oeste. Limita por el este con la provincia de Corongo, hacia el oeste con el distrito de Santa Rosa, por el norte con el distrito de Tauca y por el sur con el distrito de Bambas, provincia de Corongo. (Fig. 2).

ANTECEDENTES

El sitio Ayancuri tiene escasas referencias etnográficas, las primeras referencias a sitios cercanos como Pashash

6

Arqueología

Boletín año 11, enero-marzo 2009

las realizan Hernando Pizarro en 1553 (Espinoza, 1974 :11), el viajero Charles Wiener (Wiener, 1993 1880: 176) y el naturalista Antonio Raimondi (Raimondi, 1874: 107), quienes hacen referencias del sitio arqueo-lógico Pashash y de regiones cercanas.

Espinoza Soriano en su obra El Curacazgo de Conchucos y la visita de 1543 (Espinoza, 1974: 9-30), hace referencia a las crónicas del visitador Cristóbal Ponce de León al Curacazgo de Conchucos, menciona-do datos sobre las parcialidades, caciques y las llactas o pueblos que conformaban este Curacazgo, entre los cuales figuran Llapoco (Llapo) y Ayango o Ayangore (Ayancuri) como dos llactas –de entre veintiséis– pertenecientes a la parcialidad de Yanamango. Según las crónicas a las que refiere Espinoza, Ayancuri constiuiría una de las llactas que fueron re-ocupadas después de la rebelión de 1539 contra su encomendero Francisco Pizarro, por los abusos tributarios cometidos. En esta disputa, se realizó una masacre que obligó a los pobladores de las llactas principa-les a huir y refugiarse en las alturas. Este escrito constituye una de las escasas referen-cias etnohistóricas del sitio.

Por otro lado, investigaciones arqueológi-cas efectuadas por Tello en 1929, Bueno en 1973, y Terence Grieder entre 1971 y 1978 (Grieder, 1978), se han enfocado en excava-ciones del sitio arqueológico de Pashash, proponiendo una continuidad ocupacional desde el período Intermedio Temprano hasta el período Horizonte Tardío. Seguidamente, Chanfreau (1984) realiza investigaciones etnográficas en la zona de Conchucos Pallasca, en la cual hace un análisis de la evolución y características de la de la arqui-tectura. En sus recorridos ubica y describe sitios prehispánicos los que en su mayoría corresponden al período Horizonte Tardío.

Otros trabajos realizados en el Callejón de Conchucos, Huaylas y valles adyacentes, constituyen áreas con mayor información arqueológica. Se destacan los trabajos de Alexander Herrera, Bebel Ibarra y Carolina Orsini, publicados en el año 2003, los cuales logran una mayor aproximación al análisis de los patrones de asentamiento de esas zonas que describen la evolución de sus ocupaciones que van desde el período Inicial, hasta el Horizonte Tardío. De las publicaciones, creemos que es necesario explicar algunos datos concernientes a la evolución arquitec-tónica desde el período Horizonte Temprano hasta el período Horizonte Tardío, que resumimos a continuación.

Para el Horizonte Temprano se identifican asenta-mientos pequeños en zonas elevadas (3500 – 4100 m.s.n.m.) y de mayor extensión en las de menor altitud (2500 – 3500 m.s.n.m.). En el valle de Puchca se identifica arquitectura monumental asociada a una cerámica de forma similar a la cerámica Chavín, de carácter local denominada Pontó. En la zona de Conchucos se construyen edificios de planta circular y plataformas superpuestas, así como estructuras circula-res más pequeñas construidas con muros de contención altos. Luego, en el período Intermedio Temprano (Recuay) hay mayor énfasis en estrategias microvertica-

1les , los patrones se invierten, hallándose sitios de mayor dimensión en zonas de mayor altitud, en las laderas de los cerros, mientras que los asentamientos de menor dimensión se ubican en las partes bajas aledañas a la zona de cultivo. En el valle del Puchca algunos asenta-mientos son reocupados y otros nuevos que introducen la técnica de la Pachilla en su construcción. Estos

Figura 1: Plano y sectorización del asentamiento Ayarcuri.

7

Arqueología

Boletín año 11, enero-marzo 2009

asentamientos demuestran autosuficiencia evidenciada por la presencia de estructuras ceremoniales (rituales) que carecen de litoesculturas. Asimismo existe un cambio en la arquitectura funeraria que se presenta en forma de galerías. Luego, en el período Horizonte Medio encuentran estrategia de asentamiento que aprovecha todos los pisos altitudinales con zonas de producción a más elevadas (suni) y con asentamientos mayores en zonas quechua y suni, con pequeños asentamientos especializados. En el valle del Puchca describen una reducción en el número de asentamientos y reocupación de todos los asentamientos Recuay. La presencia de cerámica de otros sitios evidencia la intensificación del comercio con otros centros adminis-trativos. En el período Intermedio Tardío los asenta-mientos se concentran en zonas de producción más elevadas, sobre los 3800 m.s.n.m. y con asentamientos especializados. Estos asentamientos se concentran en zonas de mayor altitud (3500 – 4100 m.s.n.m.) con frecuencia fortificados, dada su diversificación e intensificación de la producción, mientras que en la zona quechua (2500 y 3500m.s.n.m.) hay una ocupa-ción dispersa y tenue. La diferenciación morfológica

comprende grandes asentamientos de altura y pequeños asentamientos de ladera. Asentamientos pequeños de la etnia Conchucos indican que no hubo en estas socieda-des un nivel de centralización, sino que pudieron manejar enclaves o islas apartadas en ecozonas comple-mentarias. En el valle del Puchca, Ibarra describe asentamientos en las cumbres con elementos obstructi-vos (murallas y zanjas) y gran cantidad de estructuras. La piedra canteada es el principal material de construcción. Varios de los sitios poseen un sector residencial y otro ceremonial, el primero con viviendas y chullpas y el segundo con plataformas circulares dispuestas a distancias regulares situadas en las partes más elevadas. Estas marcas defensivas están dispuestas en puntos estratégicos, desde donde se domina los valles permi-tiendo probablemente la comunicación entre ellas. Encuentra corrales asociados a los cerros o en explana-das de las cumbres. Las estructuras circulares en cumbres aisladas se han considerado ceremoniales, mientras que dentro de la marca son viviendas. Las estructuras agrícolas son andenes. En el Horizonte Tardío los asentamientos se alejan de las principales zonas de producción agrícola y se evidencia un uso

Figura 2: Ubicación del Cerro Ayancuri en cuya cúspide y laderas se ubica el asentamiento. Extraído en la Carta Nacional Hoja 18–G Santa Rosa, 1993.

8

Arqueología

Boletín año 11, enero-marzo 2009

indistinto de los pisos ecológicos (producción intensifi-cada con la construcción de infraestructura de riego, caminos y tambos) reflejando una organización econó-mica más amplia.

EL ASENTAMIENTO DE AYANCURI

El período Intermedio Tardío se caracteriza por la formación de señoríos o entidades socio políticas que desarrollan un patrón local. Es en esta región donde se constituye la etnia de los Conchucos, fortaleciéndose durante el período Horizonte Tardío y fue desaparecien-do con la llegada de los colonizadores. Proponemos que Ayancuri fue un asentamiento desarrollado en el período Intermedio Tardío.

2El sitio tiene aproximadamente 10 000m ubicado en la cúspide del cerro del mismo nombre, con tierras de cultivo en ambas laderas y en las faldas del cerro adya-cente (Huamani) que ocupan pisos quechua y suni, por lo cual proponemos el manejo vertical de la ecología. Asimismo, su distribución y extensión arquitectónica asociado a tierras de cultivo nos hacen suponer que constituyó un pueblo de regular demografía.

DESCRIPCIONES

(PACA–CA–1)

El sitio de Ayancuri, constituye un asentamiento con estructuras aglutinadas, y espacios fácilmente diferen-ciados. Muestra una distribución no homogénea pero relativamente planificada. La diferenciación del asentamiento entre estructuras pequeñas y muros perimetrales hacia el sur supone un crecimiento del pueblo en esa dirección.

La ubicación del sitio, en una parte prominente permitiría el control de tierras más bajas, probablemente zonas de cultivo. Asimismo, permitiría la comunicación con otros pueblos cercanos como el de Llapo y Santa Rosa, donde conocemos la existencia de sitios prehispá-nicos probablemente contemporáneos.

La sectorización del sitio se realizó de acuerdo a la distribución espacial que coincidió con la morfología del asentamiento (fig. 1). Se tiene así, los siguientes sectores:

SECTOR I: Sector de plazas. Amplios espacios poligo-nales cercados por muros de pircas con un promedio de 1m de altura y 60 cm de ancho. Dos plazas poligonales ubicadas sobre una planicie. Se encuentran recintos

9

Arqueología

Boletín año 11, enero-marzo 2009

rectangulares a los lados de esta, uno de los cuales está anexado entre las dos plazas hacia el lado oeste (60 m x 30 m aproximadamente).

SECTOR II: Sector de estructuras cuadrangulares. Zona donde predomina este tipo de estructura. Construida en piedra con la técnica de la Pachilla con muros con ambas caras planas de un promedio de 50 cm de ancho. Se ubican en la zona adyacente a las plazas, parte más alta del cerro, y distribuida a lo largo de la cumbre. La consideramos el sector principal por el tipo de arquitectura y por mostrar relativa complejidad y planificación. Presenta muros largos los cuales constitu-yen ejes probablemente para el tránsito y formación de habitaciones pequeñas. Dentro de este sector se observa una zona libre de arquitectura pero con una serie de terrazas que conectan con la siguiente parte de estructu-ras cuadrangulares. Se encuentra una diferenciación en el área de recintos que se adaptan a la morfología; en las zonas más altas se ubican los recintos más grandes a modo de galerías, luego se presentan recintos medianos que pudieron constituir una zona de viviendas. En las zonas bajas se ubican estos recintos pequeños adosados a muros eje, al extremo vuelven a aparecer los recintos grandes.

SECTOR III: Zona de Corrales. Ubicadas en las partes bajas en la confluencia de las dos cúspides del cerro Ayancuri. Conformado por estructuras circulares (ovaladas) asociadas a estructuras cuadrangulares pequeñas.

SECTOR IV: Zona Agrícola.

A. La primera zona ubicada en la unión del cerro Huamani y Ayancuri, cerca del sector de las plazas. Compuesta por terrazas de cultivo asociado a un corral ovalado actualmente reutilizado. Cubre una área aproximada de 100 m por 50 m.

B. La segunda zona, ubicada entre las cúspides del cerro Ayancuri, en la parte baja del sitio PAQA– CA–2 o Paranday. Compuesta por terrazas asociadas a pequeños corrales ovalados.

SECTOR V: Sector Ceremonial. Sitio PAQA–CA–2, Paranday.

Ubicado en la segunda cúspide del Cerro Ayancuri. Estructura circular (ovalada) dividida en dos partes por un muro, con estructuras de piedra en cada mitad. Circundado por aterrazamientos alrededor de toda la cúspide.

10

Arqueología

Boletín año 11, enero-marzo 2009

Se han podido identificar siete tipos de estructuras definidas por su forma y probable función. Con la mampostería de piedras pero diferenciada por su forma, tamaño y técnica constructiva.

a. Plazas.- Se encuentran en el sitio dos plazas, ambas ubicadas en una explanada:

Plaza 1: Presenta forma rectangular con muros bajos de 1.20 m de altura promedio y 60 cm de ancho. Los muros fueron construidos con la técnica del pircado, empleando piedras de regular tamaño y homogéneo. En esta plaza se encuentran tres accesos: uno al extremo norte, uno al lado oeste y otro al lado este.

Plaza 2: Presenta forma poligonal, predominando el patrón rectangular. Los muros y mampostería son iguales. Hacia los lados este y oeste se ubican adyacentes recintos rectangulares amplios (fig. 3).

b. Estructuras cuadrangulares grandes.- Presentan forma rectangular y dispuestas a modo de galerías, es decir, intercomunicadas. Se encuentran adyacentes a la zona de las plazas y al final del asentamiento (lado sur). Presentan accesos de forma ligeramente trapezoidal y dinteles de lajas grandes con alero sobresaliente en la parte superior. La técnica constructiva es la pachilla con ambas caras planas y mampostería regular. La forma triangular de las cabeceras de los paramentos suponen la existencia de techos a dos aguas.

c. Estructuras rectangulares pequeñas.- Ubicadas hacia el extremo sur, a la altura de la zona aterraza-da. Conservan una altura de 1 m y 60 cm de ancho. Construidas con la técnica de pircado de similar mampostería que los muros de las plazas. Probablemente tuvieron la función de depósitos.

d. Corrales.-Construidos con la técnica del pircado, con rocas de tamaño regular, con 1 m de altura y 60 cm de ancho aproximadamente. Tienen forma circular – ovalada.

e. Terrazas.- Se ubican a los lados este y oeste del sitio, adaptándose a la morfología del terreno y formando en algunos casos pequeñas plataformas. Construidos con la técnica del pircado y empleando piedras entre medianas y grandes (30 x 20 cm y 40 x 20 cm). Conservan una altura máxima de 1.70 m en el lado oeste. Sin embargo se encuentra seccionada, es decir, no limita toda el área del sitio.

f. Estructuras ceremoniales.- Ubicadas en la segunda cúspide del cerro Ayancuri. Sitio Paranday. Zona reconocida a partir de la fotografía aérea. Presenta forma ovalada con una división central. En cada mitad presenta una estructura de piedra. Este sitio se encuentra circundado por una serie de aterraza-mientos (fig. 4).

g. Estructuras agrícolas.- Constituyen terrazas agrícolas que presentan las mismas características constructivas que los otros muros (pircado), pero de menor tamaño (80 cm promedio), empleando piedras de tamaño regular y grande.

RESULTADOS PRELIMINARES

De acuerdo a la distribución interna de los espacios se conservan los criterios de sectorización para la interpre-tación de los espacios. El sector de plazas constituye lugares amplios donde probablemente se realizaban actividades públicas o donde hubo un acceso masivo de gente, evidenciado por los tres accesos que existen a los

Figura 4: Extremo sur del asentamiento (Sector II). Al fondo, vista del sitio Paranday circundado por muros de contención formando aterrazamientos.

11

Arqueología

Boletín año 11, enero-marzo 2009

lados. La plaza 2, de menor tamaño, al encontrarse flanqueada por recintos rectangulares grandes con un acceso y cercadas pudo constituir un espacio con funciones similares en un espacio más privado.

En el sector de los recintos cuadrangulares existe una clara diferenciación de estructuras tanto en tamaño y como en técnicas constructivas. Se tienen habitaciones cuadrangulares de 6 m x 8 m (en promedio) intercomu-nicadas entre sí formando al parecer galerías. Estos espacios habrían sido ocupados por la élite por su evidente diferenciación en técnica y tamaño compara-das con las estructuras menores ubicadas en zonas más bajas. Asimismo, la arquitectura presenta modificacio-nes que podrían evidenciar los distintos momentos de ocupación en el sitio.

Otras estructuras cuadrangulares pequeñas se presentan alineadas al muro perimetral y muros eje al interior del asentamiento, cuyos accesos miran hacia el interior. El uso de estos recintos implica una restringida cantidad de personas al interior de los mismos, sin embargo, la cantidad de estos podrían indicar una población regular que habitaba en ellos, asimismo podrían denotar la diferenciación de grupos sociales.

A pesar de tener referencias etnohistóricas de reocupación del sitio durante el período Horizonte Tardío y transición, estos mismos documentos refieren su ocupación previa como parte de la etnia de los Conchucos, quienes probablemente constituyeron el asentamiento.

Las áreas agrícolas adyacentes recorridas constituyen terrazas ubicadas en las laderas, sin embargo no se descarta la utilización de las zonas bajas de ambos cerros (Ayancuri y Huamani al este) donde probablemente se ubicaron los almacenes. Por la cercanía de las tierras se puede inferir que el manejo microvertical de su econo-mía, permitió que el asentamiento tuviera una relativa autonomía. Por otro lado, dada la escasez de estructuras relacionadas con la ganadería, es posible pensar que esta actividad no constituyó fuente importante de recursos. Sin embargo, no se descarta el uso de sitios alejados y de mayor altitud (puna) dedicados a esta actividad, como se conoce en los patrones del Callejón de Huaylas.

La segunda cúspide del cerro Ayancurí (Paranday) fue considerada como espacio ceremonial dada la prominencia y su ubicación frente al cerro Huamani, considerado huaca por ser el más prominente y asociada a la extracción de oro. Presenta similitud a estructuras ceremoniales del mismo período en el Callejón de Huaylas (Herrera 2003, Ibarra 2003).

BIBLIOGRAFÍA

Amat Olazábal, Hernán. 2003 Huaraz y Recuay en la secuencia Cultural del Callejón de Conchucos. Valle del Mosna. En Arqueología de la Sierra de Ancash, Instituto Cultural Runa, Lima, pp. 97 – 120.

——— Valle de Mosna, Ancash. Ediciones Guaman Poma, Lima - 1993

Bueno Mendoza, Alberto. 1978a Pashash: Tiempo y estilo. En Revista Espacio N° 4, Editorial Valcárcel, Lima, pp. 11 – 13.

——— 1983 Las ruinas de Pashas. En La Crónica 30/09/1983 pág.8.

——— 2003 Desarrollo arqueológico al Norte del Callejón de Huaylas. La Galgada, Tumshukaiko y Pashash. En Arqueología de la Sierra de Ancash. Instituto Cultural Runa, Lima, pp. 51 – 82.

Chanfreau, Marie Francoise. 1984 Architectures de Pallasca, Ancash – Pérou. Université de Paris 8, Paris, 224 p.

Espinoza Soriano, Waldemar. 1974 El Curacazgo de los Conchucos y la Visita de 1543. En Boletín IFEA Tomo III, Volumen 1, Págs.: 9 – 31.

Griieder, Terence. 1978 The Art and Archaeology of Pashash. University of Texas Press/Austin & London, Austin – Texas. 268 Págs.

Herrera, Alexander. 2003 Patrones de asentamiento y cambios en la estrategia de ocupación en la cuenca sur del río Yanamayo. En Arqueología de la Sierra de Ancash, Instituto Cultural Runa, Lima, pp. 221 – 249.

Ibarra Asencios, Bebel. 2003Arqueología del Valle del Puchca. En Arqueología de la Sierra de Ancash, Instituto Cultural Runa, Lima, pp. 251 – 330.

Murra, John Víctor. 1972 El Control vertical en un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. Universidad Nacional Hermilio Valdizan. T II, Separata, Perú.

Orsini, Carolina. 2003 Transformaciones Culturales durante el Intermedio Temprano en el Valle de Chacas. En Arqueología de la Sierra de Ancash, Instituto Cultural Runa, Lima, pp. 161 – 173.

Pulgar Vidal, Javier. 1941 Geografía del Perú: Las Ocho Regiones Naturales del Perú. Textos Universitarios. Lima.

Raimondi, Antonio. 1874 El Perú. Imprenta del Estado, Lima, 201 p.

Serna Lamas, Cesar. 2001 Mapa Cultural de Ancash. Datos Preliminares. G&L Editores. INC Ancash.pp 173-175.

Tello, Julio C. 1929 Antiguo Perú. Primera Época. Editado por: Comisión Organizadora del II Congreso Sudamericano de Turismo.

Wiener, Charles. 1993 (1880)Perú y Bolivia. Relato de viaje. Instituto Francés de Estudios Andinos, Univer-sidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 859 p.

1972 Ecosistemas y Secuencia Cultural del