« Archéologie(s) en situation coloniale. Introduction » (en col. avec A. Galitzine-Loumpet et C....

Transcript of « Archéologie(s) en situation coloniale. Introduction » (en col. avec A. Galitzine-Loumpet et C....

Décembre 2 0 1 1

Les N olivelles de l'archéologie

Archéologie(s) en situation coloniale 1. Paradigmes et situations comparées

ÉD IT IONS DE LA MAI SON DES SCIE NCES DE L' HOMM E

É DIT I ONS E RRA NCE

Les Nouvelles de l'archéologie Sommaire

Dossier : Archéo logie(s) en situation coloniale 1. Paradigmes et situations comparées coordon né par Alexandra GALITlINE-LoUMPET, Svetlana GORSHENINA Et Claude RAPIN

3 Alexandra GAL/TZINE-LoUMPET, Svetlana GORSHENINA Et Claude RAPIN 1

Archéologie(s) en situation coloniale. Introduct ion

1 1 PARADIGMES

9 Germain LOUMPET 1 L'archéologie comme science coloniale en Afrique centrale équatoriale. La construction d'un espace-temps anthropologique pour la lecture du passé

15 Anne-Julie ErrER 1 Archéologie indienne et mouvement migratoire : l'esquisse d'un modèle au début de la période coloniale

18 Alexandra GAL/TZINE-LoUMPET 1 Un passé indéfini: du «précolonial. en Afrique subsaharienne

23 Salima NAJI 1 Archéologie coloniale au Maroc: civiliser l'archaïque. Henri Terrasse, des premières fouilles archéologiques à leur mise en patrimoine

2 1 SITUATIONS DE LONGUE DUR ÉE

29 Claude RAPIN Et Svetlana GORSHENINA 1 De l'archéologie russo-soviétique en situation coloniale à l'archéologie postcoloniale en Asie centrale

33 Arnaud NANTA 1 L'archéologie coloniale en Corée japonaise: institutions, terrains et enjeux, 1905-1937

37 Christophe SAND, Jacques BOLE Et André-John OUETCHO 1 Évolutions du discours archéologique sur 150 ans d'histoi re coloniale et postcoloniale en Nouvelle-Calédonie. Un cas d'école

41 Stéphen ROSTAfN 1 Amazonie: une archéologie en attente de décolonisation

3 1 POLITIQUES COMPARÉES

46 Éric GADY 1 L'archéologie de l'Égypte antique pendant la période coloniale de l'occupation britannique à la découverte de la tombe de Toutankhamon

50 Anne LACOSTE 1 «Un moyen de reproduction si exact>? : la photographie dans les missions archéologiques en Orient (1860-1900)

55 Laurence GILLOT 1 Socio-histoire de l'archéologie française au Moyen-Orient. Le cas de la Syrie (xxe siècle)

60 Annick FENET 1 Perse, Afghanistan, Extrême-Orient. Politiques archéologiques françaises en Orient dans le premier quart du xxe siècle d'après les archives de la Société asiatique

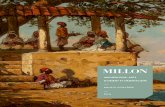

En couverture: Cinq continents: allégorie de /'Art: les fouilles archéologiques, détail de la fresque de la salle des fêtes du Palais des Colonies par Ducos de la Ha ille et Hauville, 1929-1930 (cliché S. Rosta in).

N° 126 Décembre 2011

Dossier

1. Cette image est extraite d'une fresque

;i panneaux mu ltiples réalisée par Pierre- Henri Ducos de la Haille (1 889- 1972) et Étienne

Hauville (1896- 1970) pou r ill ustrer les apports de la Républiq ue à ses colonies. Au centre, apparaît une allégorie de la Fra nce entourée pa r les ci nq

continents. http ://www.photo.rm n.fr/cf/htm/ CSearchZ.aspx?o~&total ~56&fp~2 2601 464&e~

2k 1 ktsulayvhc&sid~2k 1 ktsu layvhc&new~t&pic~ 38&su be~ 2c6n uOhgxi ht.

2. Nous tenons ici ;i remercier nos partenai res,

également engagés dans l'organisation de ces jou rnées : le CNRS, la FMSH, la revue

Les Nouvelles de J'archéologie, qui édite les actes de ce colloq ue, et l'ENS, ;i travers l'UMR 8546

«Archéologies d'Orient et d'Occiden t ... Programme du colloque et bio-bibliographies des intervena nts sur http://www.reseau-asie. com/agenda/archeologie-colon iale-journeesd-etudes-1/. Podcast de l'émission de France

Culture consacrée au colloque, Le Salon noir de Vincent Charpentier (13 avril 2011), su r http://

www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressourcesmultimedias/Emissions-de-radio/Le-Sa lon -noir/

Rad io-Le-Salon-noir/p-1 2954-Autour-desarcheologies-co lonia les.htm.

3. CNRS; FMSH ; Universités de Paris l, Paris IV, Paris VII,

Lyon Il, Po itiers, Genève, Yaoundé 1 (Cameroun), Witwatersrand (Afrique du Sud) ; Universi té

ca tholique de Lille ; Académie des Inscri pt ions et Belles-Lettres; Insti tu t de la recherche pour le

développement; Institut national des la ngues et civilisations orientales; Institut national d'histoire

de l'art; Institut d'archéologie de la NouvelleCalédonie et du Pacifi que; Sciences Po ; Centre de doctrine d'emploi des forces, ministère de la

Défense ; ministère des Affaires Étrangères et Européennes; Société asiatique; Musée royal de l'Afrique centrale (Tervu ren, Belgique) ; Musée de

l'Élysée (Lausanne, Suisse).

• Réseau Asie et Pacifique, CNRs-FMsH (Fondation de la maison

des sciences de l'homme), Paris, [email protected],

[email protected] - UMR 854 6 AOROC (Archéologies d'Orient et d'Occident et tex tes anciens) , CNRS-ENS

(École normale supérieure), Paris, ra pi [email protected]

Archéologie(s) en situation coloniale Introduction

Alexandra Galitzine-Loumpet *, Svetlana Gorshenina * et Claude Rapin **

I ntitulée Cinq continents: allégorie de l'Art : les fouilles archéologiques, l'illustration de couverture, extraite de la grande fresque de la salle des fêtes du Palais des

colonies bâti pour l'exposition coloniale de 1931 1, traduit les objectifs du colloque «Archéologie(s) coloniale(s), une approche transversale», organisé les 22-23 mars 2011 par le Réseau Asie et Pacifique (FMSH 1 CNRS)2 et réunissant des intervenants issus de vingt-deux institutions françaises, européennes et internationales) (fig, 1),

D'une part, en effet, elle intègre les cinq continents dans un espace-temps unique, celui de l'Empire - ici l'empire français, métonymie de tous les autres -, circonscrivant le cadre d'exercice de l'archéologie (en situation) coloniale. Ce déploiement spatial explicite sur un autre plan l'approche comparative, transversale, choisie pour ce colloque. D'autre part, la position des personnages souligne les rapports de domination à la fois propres au contexte colonial et articulés autour des enjeux du passé: relations entre collecte et interprétation, objet et sujet colonisé, savoirs européen et autochtone, savoir et pouvoir. De fait, si cette image oppose le colonisé au colonisateur par sa position, son costume, son âge ou son statut sur la fouille , esquissant le contact entre les deux par la médiation de l'objet, le face à face personnifie aussi bien celui de la civilisation et de dominés à l'appellation variable - sauvages, primitifs, indigènes - , que le statut accordé au passé des «Autres ». Il n'est pas anodin, à ce titre, que le fouilleur émerge à demi de sa tranchée, ni que son geste ressemble à une offrande - symboliquement d'un contenant brisé - , saisie au moment de sa mise au jour, c'est-à-dire de son invention et de sa transmission à une autorité d'expertise. De la terre aux mains savantes, la participation du subalterne n'excède guère son travail d'exécution. La participation de l'archéologue au système colonial est signifiée par un casque masquant en partie son visage: représentation de tous les scientifiques possibles, sans en mentionner spécifiquement aucun, il fait face à l'impersonnel générique des traits de l'indigène. On l'aura compris, la représentation de ces deux archétypes fixe autant une période qu 'une posture, une «situation» liant indissolublement un exercice scientifique à une idéologie. En ce sens, elle est bien une allégorie. Dans ce cadre, l'archéologie peut être dite coloniale lorsqu'elle s'exerce en situation coloniale et devient ainsi constitutive des «sciences coloniales» analysées comme telles depuis les années 1970 (Bourdieu 1976; Saïd 1978; 1993; Nordman 8: Raison 1980; Petitjean 1996) et, depuis les années 1990, par l'étude de la construction des savoirs (Sibeud 2002; 2004 ; Dulucq 8: Zytnicki 2003; Klein 8: Suremain 2008; Singaravelou 2009, parmi d'autres). Questionner les relations entre archéologie et colonisation offre ainsi l'opportunité de distinguer une discipline «auxiliaire» de l'étude critique des sciences connexes qui l'ont longtemps absorbée, l'histoire et l'anthropologie. Certes, affirmer une relation entre archéologie outre-mer ou outre-terre et colonisation ne réduit évidemment pas l'archéologie à son seul exercice en situation coloniale, mais permet d'aborder les modalités de constitution et d'articulation, encore peu connues,

Les Nou velles de l'archéologie nO 126 - Décembre 20 11 3

Dossier Arché%gie(s) en situation coloniale, 7

4. Publication comportant une importante

bibliographie consacrée à l'archéologie et au colonialisme: 633-639.

5. À l'exemple de l'abbé Breuil (1877-1961)

en Afrique, à qui le colloque «Henri Breuil et l'Afrique. La fabrique de l'archéologie préhistorique africaine dans la première

moitié du xx' siècle., à Johannesburg, Université du Witwatersrand, a été

consacré en 2006, dans la continuation du programme «Archives Breuil: entre préhistoire européenne et africanisme, un univers intellectuel et institutionnel

au xx' siècle. de l'unité Traces (Travaux et recherches archéologiques sur les cultures,

les espaces et les sociétés, UMR 5608, Université de Toulouse-Le Mirail).

6. Le programme «Constructions identitaires

dans les sociétés passées et présentes. (2001-2004) réunissait diverses

institutions françaises et internationales. Tables rondes et travaux ont été publiés

par Les Nouvelles de l'archéologie, nOS 67, 90, 93, 99, 102. D'autres numéros de la

revue abordent des thématiques proches, notamment le n° 120-121.

7. Entre autres le colloque «La Préhistoire des autres., organisé les 18 et 19 janvier 2011

par le musée du quai Branly et l'INRAP.

Fig. 1 - Cinq continents: allégorie de l'Art: les fouilles archéologiques, fresque de la salle des fêtes du Pa lais des Colonies par Ducos de la Hai lle et Hauville, 1929- 1930 (cliché S. Rostain)

1998), et notamment de l'archéologie française à l'étranger (Gran-Aymerich 2001; Olivier-Utard 2003; Chevalier 2004), au travers d'une appréciation critique des travaux d'éminents archéologues5, ou d'un programme

4

des paradigmes coloniaux autour d'une catégorie spécifique d'objets, les vestiges, abordés dans une très longue durée et susceptibles d'appréhensions très larges. Des travaux existent cependant: dans le domaine anglo-saxon, l'archéologie en contexte colonial a été esquissée par Bruce Trigger il y a plus d'un quart de siècle (Trigger 1984: 360-363). D'autres perspectives ont été développées dans le cadre des approches postsaïdiennes et postcoloniales de l'archéologie (Shepherd 2002; Schlanger 2002; Given 2004; Ray 2007) et, plus généralement, de ses rapports avec le nationalisme (Pai 2000; Kaeser 2000; Diaz-Andreu Carcia 2007: 209-317). En Allemagne, cette étude s'intéresse également à d'autres terrains (Israël, Xinjiang), comme en témoigne le catalogue de l'exposition «Das grosse Spiel. Archaologie und Politik zur Zeit des Kolonialismus (1860-1940)>> (Trümpler 20084). En France, cette analyse a été esquissée dans le cadre général de l'histoire de l'archéologie en France (Schnapp 1988 ; Gran-Aymerich

sur les constructions identitaires6.

Enfin, diverses thèses de doctorat soutenues ces dernières années (Nanta 2004; Simoni 2006; Gillot 2008), des parutions et événements scientifiques1 attestent le renouvellement des intérêts, les intégrant dans les études sur le patrimoine (Oulebsir 2004; Maffi 2004; Volait 2009). À l'articulation du local et du global, au-delà d'une objectivité toujours illusoire à propos des phénomènes du passé (Bonis et al. 2001 : 25), de nombreuses analyses restent donc à faire dans une perspective transversale, qui différencieraient les connaissances accumulées de leurs conditions d'acquisition. Faut-il pour autant distinguer l'archéologie coloniale de l'archéologie du colonial? Là comme ailleurs, les termes et leurs éventuelles indéterminations soulignent autant des axes d'analyse que l'articulation du savoir et des enjeux idéologiques propres à chaque époque. L'équivoque entre les différentes acceptions de la dénomination «archéologie coloniale» est liée à son uti lisation héri tée

Les Nouvelles de l'archéologie nO 126 - Décembre 2011

Alexandra Ga litzine-Loumpet, Svetlana Gorshenina et Claude Rapin 1 Introduction

des études classiques, notamment pour l'étude archéologique des colonisations dans le monde gréco-romain (D ietler 2002 : 135; 2010) ou des différents mécanismes des contacts culturels (Silliman 2005), dont l'objectif est à la fois de contribuer à étudier les processus de colonisation et de constituer un modèle à portée générale. li est toutefois possible de constater que différents ouvrages publiés sur ce sujet, à l'exemple de ArchaeoLogy of CoLoniaLism (Lyons Et Papadopoulos 2002) ou de ArchaeoLogy and CoLoniaLism: CulturaL Contact from 5000 B.C. to the Present (Gosden 2004), oscillent en permanence entre l'archéologie du fait colonial, largement favorisée, et l'archéologie en situation coloniale, rapidement évoquée. Une telle confusion est révélatrice d'une indétermination terminologique plus large. L'archéologie coloniale englobe

8. éga lement, dans d'autres Un programme intitulé. Archéologie coloniale» a été mis en place par l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. L'un de ses centres d'intérêt porte sur les bagnes.

aires, l'étude des sociétés des colons modernes des XVle-XIXe siècles, notamment aux Amériques (Waselkov 1997; Kelly Et Hardy 2011),

dans le PacifiqueS et en Afrique, où ce champ d'étude apparaît sous le nom controversé d'HistoricaL ArchaeoLogy (Posnansky Et Decorse 1986 ; Schmidt Et Walz 2007). En revanche, le terme ColoniaList Archaeology (Trigger 1984), quoique moins employé et critiqué pour ses aspects réducteurs (Schlanger 2002; 2002-2003) et un jugement de valeur implicite, ne revêt aucune ambiguïté, désignant spécifiquement les compromissions de l'archéologie avec un système de domination. Ces possibles confusions terminologiques prises en compte, la transformation de l'i ntitulé du colloque «Archéologie(s) colon iale(s): une approche transversale », caractérisé par un pluriel autant paradigmatique que grammatical, en «Archéologie(s) en situation coloniale », soulève d'autres questions en rapport avec les objectifs de ce colloque. La première d'entre elles concerne la grande diversité des contextes coloniaux. Le colloque tenait à la restituer pour mettre en perspective différences et ressemblances selon les tutelles coloniales, par exemple française, belge ou britannique, et les systèmes d'administration directe ou indirecte du territoire. Somme toute classiques lorsqu'ils sont abordés à partir de l'Europe, ces systèmes coloniaux occidentaux ont été éla rgis à d'autres cas de colonisation - ou présumés tels -, notamment l'archéologie japonaise en Corée, ou l'Asie centrale sous domination russe et soviétique. Admettre qu 'ils participent d'une structure colonia le conduit ainsi à évaluer autrement différentes pratiques archéologiques et, à terme, d'en saisir les particularités. Cette analyse croisée inclut de la même façon des pays qui n 'ont pas été directement soumis à la domination coloniale comme l'Afghanistan ou l'Iran mais ont été placés sous l'influence des puissances coloniales voisines, tout autant qu 'elle autorise une distinction plus fine, par exemple entre les régions ayant participé de la première mais non de la seconde époque coloniale, à l'exemple de l'Amérique du Sud (Dulucq et al. 2008) . La notion de transversalité, spatiale et disciplinaire, a été convoquée ici pour intégrer une histoire croisée des constructions du savoir (Werner Et Zimmermann 2003). L'ampleur même du cadre géographique, soit sept aires culturelles -dans l'ordre décroissant du nombre de communications au

Les Nouvelles de l'archéoLogie nO 126 - Décembre 2011

colloque: Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est, Maghreb et Moyen-Orient, Asie du Nord-Est, Asie centrale, PacifiqueOcéanie et Amérique du Sud - a suscité une grande diversité d'études proposées par des spécialistes renommés, parfois émérites, et des jeunes chercheurs en archéologie, histoire, histoire de l'art ou de l'architecture, anthropologie, ouvrant à de fructueuses approches croisées. Certes, toutes les situations coloniales ne sont pas abordées ici , que ce soit dans le sens précis des empires outre-mer - ou outre-terre -, ou dans une perspective plus large, telle celle de l'archéologie biblique (Silberman 2001), mais l'ensemble démontre la fécondité d'une approche intégrant diversité des contextes et transversalité. Ces deux paramètres sont inclus dans le concept de «situation coloniale» inventé par Georges Balandier en 1951 (Balandier 2001 [1951]) et ne nécessitent donc plus de pluriel. La seconde question porte sur la présence éventuelle de plusieurs formes d'archéologies: il y a loin en effet, entre Angkor et les sites préhistoriques d'Afrique centrale forestière, en termes d'institutions de recherche, de moyens et de perception de leur importance. Là encore, le pluriel prend valeur paradigmatique, intégrant la diversité des actions de l'archéologie dans une unité systémique, et il a été conservé dans les actes. Définie par son objet et sa méthode, la discipline de l'archéologie constitue en effet un cadre accueillant les différents territoires du passé; la concevoir plurielle permet de mieux en saisir les adaptations au contexte et les éventuels invariants. Comment et jusqu 'où est-il possible, par exemple, de comparer les applications du modèle diffusionniste en Inde et en Afrique subsaharienne? Plusieurs contributions montrent que les schémas interprétatifs se sont déployés à l'échelle de l'espace-monde colonia l, cherchant selon les cas à relier ou à différencier les parties, croisant en permanence reconnaissance et essentialisation. Des archéologies, définies par la nature et la valeur accordées aux vestiges, aux sites fouillés, aux environnements, se distinguent ainsi d'une discipline matricielle et la recomposent parallèlement. En conséquence, les perceptions occidentales du passé extraoccidental présupposent non seulement divers processus de sélection et de hiérarchisation des vestiges, mais aussi l'invention de nouvelles catégorisations et structures, l'émergence de nouveaux acteurs et comportements. Ces interprétations du passé des Autres, entre attentes et présupposés, ignorent le plus souvent les perceptions endogènes; dans tous les cas, elles les orientent. Le troisième point porte donc sur les archéologies en situation coloniale dans la durée: conformément à la définition de la "situation co loniale », il importe de teni r compte des usages de modèles normatifs de connaissance façonnés à l'époque coloniale. Que ces perceptions d'un passé capturé aient influé sur la construction des identités postcoloniales des États-Nations et des individus n'est guère étonnant - le contraire l'eût été dès lors que fut imposée une perception occidentale du temps, du passé, sinon de la notion cardinale d'origine (Anderson 1996). Des mécanismes différents ont été cependant exploités par les anciens colonisés, de l' inversion des théories occidentales au moment des indépendances au renversement de perspectives des Post-coLoniaL et SubaLtern studies. Les articles publiés ici tentent de se défaire de l'emprise des paradigmes de l'archéologie en situation coloniale pour dégager de nouveaux

5

Dossier Archéologie(s) en situation coloniale, 1

6

axes de recherche, de l'hybridation d'une archéologie à la nécessaire participation de populations locales marginalisées, des implications idéologiques de certains concepts aux situations des archéologues de pays jadis colonisés qui peinent, à tout le moins, à se sentir reconnus comme égaux en qualité, en moyens et en possibilité de publication dans les revues internationales, c'est-à-dire à sortir d'un rapport de subordination. Enfin, de l'Afrique à l'Asie centrale, l'usage de langues imposées à l'époque coloniale a paradoxalement piégé les colonisateurs, les enfermant jusqu'à nos jours dans une inconfortable attitude paternaliste: parmi d'autres exemples possibles, l'écriture ou la relecture de publications par des chercheurs des ex-métropoles au bénéfice de ceux des ex-colonies tend à confirmer cette permanence. L'analyse postcoloniale de l'archéologie en situation coloniale offre par ailleurs l'opportunité d'aborder des aspects encore insuffisamment étudiés. Le rôle et les statuts divers des personnels locaux (guides et informateurs, fouilleurs, premiers amateurs et professionnels) sont, dans certaines régions, encore mal connus. Leur identification permettrait de mieux saisir ce que les archéologues métropolitains doivent aux savoirs endogènes, souvent oraux, fréquemment folklorisés, et de mieux percevoir la circulation des (re)connaissances entre centres et périphéries. L'image de l'archéologie et des archéologues constitue un second champ intéressant d'analyse. Le développement de la photographie au service des missions archéologiques à la fin du XIX' siècle, et plus précisément les clichés mettant en scène le travail de l'archéologue face aux ruines, aux vestiges et aux ouvriers recrutés sur place, n'ont pas fait l'objet d'une analyse visuelle globale et comparée, bien que certains aspects aient pu être étudiés. Cette mise en situation de l'action archéologique en contexte colonial reste donc à faire. Les deux volumes des actes du colloque « Archéologie(s) coloniale(s), une approche transversale., dont l'intitulé a donc été transformé pour ôter toute ambiguïté en «Archéologie(s) en situation coloniale .. , ne prétendent pas répondre à tous les aspects évoqués plus haut, mais proposer quelques pistes permettant de définir un modèle spécifique et de le confronter avec son développement métropolitain. Le premier volume, intitulé «Paradigmes et situations comparées., est divisé en trois parties. La première revient sur les modèles théoriques généraux forgés dans le cadre de l'entreprise coloniale ou l'ayant légitimée en produisant des arguments apparemment scientifiques. Le déploiement des théories évolutionnistes et diffusionnistes, les notions qui leur sont communément associées (progrès, civilisation, histoire) et les catégorisations temporelles qu'elles impliquent affectent, dans certains cas jusqu'à nos jours et parfois à notre insu, les perceptions des cultures et les orientations de l'archéologie dans les anciennes nations colonisatrices comme dans les pays décolonisés. La deuxième partie revient sur le développement et le devenir des archéologies dans une temporalité coloniale et postcoloniale continue, que celle-ci soit relativement brève (Japon, Corée) ou longue (Moyen-Orient, Asie centrale, Nouvelle-Calédonie, Amazonie). Dans tous les cas, cette continuité fonde des structurations et des enjeux historiques et géopolitiques à la fois proches et distincts selon

les contextes. La troisième et dernière partie de ce premier volume compare les politiques archéologiques, par exemple françaises et britanniques en Égypte, et les mécanismes de fonctionnement de trois institutions françaises en Iran, Afghanistan et Extrême-Orient. La seconde livraison, qui devrait paraître en juin 2012, s'attachera principalement aux acteurs, aux institutions et techniques, ainsi qu 'aux politiques contemporaines de l'archéologie française extranationale. Le parcours des scientifiques engagés par les institutions et celui des chercheurs extérieurs, souvent qualifiés d'amateurs - militaires, missionnaires, administrateurs en poste, ingénieurs .. . - , permettent de revenir sur les interprétations proposées et les modèles théoriques auxquels elles se réfèrent, du Moyen Âge occidental à l'usage généralisé de concepts issus de disciplines connexes - archéologie, ethnologie, anthropologie physique et culturelle, histoire et architecture. On sait depuis Bourdieu, Derrida et Foucault la charge de violence symbolique dont sont porteurs des mots assignant à l'Autre un choix restreint entre l'appropriation des paradigmes ou leur inversion. En partant de documentations très diverses, les contributions réunies poseront de manière persistante la même question: jusqu'où peut-on se défaire des savoirs constitués dans la longue durée et qui ont acquis - jusqu'à quel point est une partie de la question - valeur d'autorité? La dernière partie du second volume portera sur les politiques institutionnelles et les institutions liées au système colonial. Mis en place dans un cadre colonial compétitif entre nations européennes, ces établissements relèvent nécessairement d'une vocation coloniale. En quoi et comment ont-ils été coloniaux, du fait de leurs priorités scientifiques ou de leur participation aux actions coloniales? Au-delà, demeurent-ils coloniaux par leur permanence même, à l'exemple de l'École française d'Extrême Orient ou de bien d'autres instituts que n'évoque pas cette publication [Musée royal d'Afrique centrale, Institut français d'Afrique noire rebaptisé Institut fondamental d'Afrique noire, Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) transformé en Institut de recherche pour le développement (lRD)], et peuvent-ils jamais cesser de l'être? Ces points et d'autres seront en partie abordés dans la conclusion, composée de contributions abordant les relations entre passé, nationalisme et mémoire, en métropole comme dans les pays décolonisés, et nombre d'autres questions qui en découlent. La plus importante porte sur l'objectif même du colloque et de ces actes: l'archéologie en situation coloniale est-elle «bonne à pense!»? En d'autres termes, est-elle opératoire pour mener une analyse critique et réflexive sur une discipline spécifique par son histoire et ses techniques, ou ne constitue-t-elle qu'un moment, dont il serait alors intéressant de mesurer la place réelle, au-delà de toute réduction trop aisée? Différentes contributions et synthèses, dues aux présidents de séance du colloque ou à des intervenants sollicités à cette occasion, proposeront des éléments de réponse. Comme toute répartition, celle-ci est insatisfaisante et partiellement arbitraire. D'autres eussent été possibles et le fait est en lui-même signifiant des multiples connexions reliant des archéologies en situation coloniale. De la même façon, bien

Les Nouvelles de l'archéologie nO 126 - Décembre 2011

Alexandra Galitzine-Loumpet, Svetlana Gorshenina et Claude Rapin 1 Introduction

9. Un double panel intitulé

des aspects n'ont qu 'insuffis amment été abordés -

• Patrimonialisations coloniales: une approche transversale» a eu lieu le 14 septembre 201 1 dans le cadre du 4' congrès du Réseau Asie et Pacifique. Il sera publié en 2012. Programme en ligne: http://www.reseau-asie.com/ colloq ue/4eme-cong res-2011/patri moi neculturel-enjeux-metamorphoses/

on songe ainsi au rôle des grandes missions de prospections et de fo uilles, aux archéologies dans les coloni es all emandes, holl andaises ou portugaises ou dans les Amériques, aux

relations entre archéologies et patrimonialisations coloniales9•

Mais en défini tive, la seule chose que ce colloque et ces actes souhaitaient j ustement souligner, c'est tout ce que l'étude des archéologies en situation coloniale peut encore apporter à l'archéologie.

Références bib liographiques

ANDERSON, B. 1996. L'imaginaire national, réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme. Paris, Éditions La Découverte, 213 p.

BALANDIER, G. 2001 [1951]. .La situation coloniale: approche théorique., Cahiers internationaux de sociologie, l, 110: 9-29.

BONIS A., S. CLEUZIOU Et A. COUDART. 2001 .• La construction identitaire dans les sociétés passées et présentes. Le rôle de l'archéologie, de l'ethnologie et de l'histoire », Les Nouvelles de l'archéologie, 85/3 : 25-36.

BOURDIEU, P. 1976. " Les conditions sociales de la production sociologique: sociologie coloniale et décolonisation de la sociologie », in : Le mal de voir. Ethnologie et orientalisme, politique et épistémologie, critique et autocritique: contributions aux colloques Orientalisme, africanisme, américanisme (9-17 mai 7974) et Ethnologie et politique au Maghreb (5 juin 7975). Paris, Un ion généra le d'éditions (Cahiers Jussieu, 2), 1976.

CHEVALIER, N. 2004. La recherche archéologique française au MoyenOrient, 7842-7947. Paris, Éditions Recherche sur les civilisations (Centre de recherche d'archéologie orientale, 14),627 p.

DIAZ-ANDREU CARCIA, M. 2007. A World History of Nineteenth-Century Archaeo/ogy: Nationalism, Colonialism, and the Post. Oxford, Oxford University Press, XII-486 p.

DIETLER, M. 2002 .• L'archéologie du colonialisme. Consommation, emmêlement culturel et rencontres coloniales en Méditerranée" in: L. TURGEON (éd.), Regards croisés sur le métissage. Québec, CELAT, Presses de l'Université Laval: 135-184.

- 2010. Archaeo/ogies of Co/onialism: Consumption, Entanglement, and Violence in Ancient Mediterranean France. Berkeley / Los Angeles/ London, University of California Press, XI-464 p.

DULUCQ, S., J-F. KLEIN Et B. STORA (éd.). 2008. Les mots de la colonisation. Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 127 p.

DULUCO, S. Et C. zYTNICKI. 2003. Décoloniser l'histoire? De l'histoire coloniale aux histoires nationales en Amérique latine et en Afrique, XIX' XY!- siècles. Saint-Denis, Société française d'histoire d'outre-mer, 176 p.

GILLOT, L. 2008. La mise en valeur des sites archéologiques : un rappra chement entre archéologie, tourisme et développement. Le cas de la Syrie. Thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles (manuscrit). 392 p. (vol. 1) et 272 p. (vol. 2) .

GIVEN, M. 2004. The Archaeology of the Colonized. London / New York, Routledge, XI-1B7 p.

GOSDEN, C. 2004. Archaeology and Colonialism: Cultural Contact fram 5000 B.C to the Present. Cambridge / New York, Cambridge University Press, XI II- 1B6 p.

Les Nouvelles de l'archéologie nO 126 - Décembre 2011

GRAN-AvMER ICH, É. 1998. Naissance de l'archéologie moderne, 7798-7945. Paris, CNRS Éditions, 533 p.

2001. «L'archéologie française à l'étranger. Méditerranée, Afrique et Proche-Orient (1945- 1970). Vers un nouvel équilibre », La Revue pour l'histoire du CNRS [En ligne]. 5 1 2001, mis en ligne le 20 juin 2007, consulté le 8 décembre 2011. URL: http ://histoire-cnrs.revues. org/3402.

KAESER, M.-A. 2000. «Nationalisme et archéologie: quelle histoire ?», Revue d'histoire des sciences humaines, 2: 155-162.

KELLV, K. G. Et M. D. HARDV (éd.). 2011. French Colonial Archaeology in the Southeast and Caribbean. Gainesville, University Press of Florida, 256 p.

KLEIN, J-F. Et M.-A. de SUREMAIN. 2008. «Clio et les colonies. Retour sur des historiographies en situation" Romantisme, 139, 1 : 59-80.

PETITJEAN, P. (éd .). 1996. Les sciences coloniales. Figures et institutions. Paris, ORSTO M (Les sciences hors d'Occident au xx' siècle, vol. 2), 353 p.

LVONS, C. L. Et J PAPADOPOULOS. 2002. «Archaeology and Colonialism », in: C. L. LVONS Et J PAPADOPOULOS, Archeology of colonialism. Los Angeles, Getty Research Institute: 1-23.

MAFFI, 1. 2004. Pratiques du patrimoine et politiques de la mémoire en Jordanie: entre histoire dynastique et récits communautaires. Lausanne, Éditions Payot, 415 p.

NANTA, A. 2004. Débats sur les origines du peuplement de l'archipel japonais dans l'anthropologie et l'archéologie (décennie 7870-décennie 7990). Thèse de doctorat sous la direction de A. Horiuchi et C. Liauzu, Un iversité Paris VII, 2 vol. (570 p. ; 572-966, XXXVII p.).

NORDMAN, D. Et J P. RAISON (éd.) . 1980. Sciences de l'homme et conquête coloniale. Constitution et usages des sciences de l'homme en Afrique (XIX'-XX' siècles). Paris, Presses de l'École normale supérieure, 238 p.

Nouvelles de l'archéologie (Les). Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme / Errance: «Archéologie et passions identitaires », n° 67, printemps 1997; • Constructions identitaires dans les sociétés passées et présentes », n° 90, 4' tr imestre 2002; • Constructions identitaires », n° 99, avril 2005; . Archéologie française en Océanie », n° 102, février 2006; «La coopération archéologique française en Afrique », n° 120-1 21, septembre 2010.

OUVIER-UTARD, F. 2003. Politique et archéologie: histoire de la Délégation archéologique française en Afghanistan {7922-7982}. Paris, Éditions Recherche su r les civilisations (2' éd., augmentée d'une postface de J-c. Gardin et d'un cahier iconographique). vl-423 p.

OULEBSIR, N. 2004. Les usages du patrimoine: monuments, musées et politique coloniale en Algérie (7830- 7930). Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 423 p.

PAl, H. 1. 2000. Constructing "Korean" Origins. Harvard, Harvard Univ. Press Et Hallym, 543 p.

PETITJEAN, P. (éd.). 1996. Les sciences coloniales. Figures et institutions. Paris, ORSTOM (Les sciences hors d'Occident au xx' siècle, vol. 2), 353 p.

POSNANSKY, M. Et Ch. R. DEcoRsE. 1986. «Historical Archaeology in SubSaharan Africa - A Review », Historical Archaeology, 20, 1: 1-14.

RAv, H. P. 2007. Colonial Archaeology in South Asia (7867 - 7948): The Legacy of Sir Mortimer Whee/er. New Delh i, Oxford University Press, 291 p.

SAiO, E. 1978. Orientalism. Western Conceptions of the Orient. London, Henley, Routledge and Kegan Paul, 368 p.

- 1993. Culture and Imperialism. New York, Knopf Et Ramdom House, 380 p.

SCHLANGER, N. 2002 .• Identités recomposées: archéologie coloniale et identité nationale en Afrique du Sud », Les Nouvelles de l'archéologie, 90, 4: 20-22.

7

Dossier Archéologie(s) en situation coloniale, 7

8

- 2002-2003. "Archéologie co lon iale et identité nationale en Afrique australe hier et aujourd'hu i », Cahier des thèmes transversaux ArScAn, IV (Thème 5 - Cu lture et identité).

SCHMIDT, P. R. Et J. R. WAll.. 2007. "Re-Representing African Pasts through Historical Archaeology», AmericanAntiquity, 72,1: 53-70.

SCHNAPP, A. 1988. «L'idée de race et l'archéologie», Ethnologie française, nouvelle série, 18, 2: 182-187.

SHEPHERD, N. 2002. " Heading south, looking north. Why we need a postcolon ial archaeology», Archaeological Dialogues, 9, 2: 74-82.

SIBEUD, E. 2002. Une science impériale pour l'Afrique? La construction des savoirs africanistes en France 7878-7930. Par is. Éd itions de l'EHESS, 356 p.

- 2004. " Les sciences sociales à l'épreuve de la situation coloniale », Revue d'H istoire des Sciences Humaines, 1, 10: 3- 7.

SllBERMAN, N. A. 2001. "Structurer le passé. Les Israéliens, les Palestiniens et l'autorité symbo lique des monuments archéologiques », in: F. HARTOG Et J. REVEL, Les usages politiques du passé. Paris, Éd itions de l'EHESS : 99-116.

SllLi MAN, S. W. 2005. "Culture Contact or Colonialism? Challenges in the Archaeology of Native North Amer ica », American Antiquity, 70, 1 : 55-74.

SIMONI, 1.2006. Archeologia coloniale in Libia (7977-7943). Prapaganda

e Ricerca storica. Thèse de doctorat sous la dir. du prof. Maurizio

Pao letti, Université de Pise.

SINGARAVElOU, P. 2009. " Le moment "impéria l" de l'histoire des sciences

sociales (1880-1910) », Mille neuf cent. Revue d'histoire intellec

tuelle, 1,27: 87-102.

TRIGGER, B. 1984. "Alternative archaeologies: nationalist, colonialist,

imperialist», Man, 19 : 355-370.

TRÜMPlER, Ch. (éd.) . 2008. Dos grosse Spiel. Archaologie und Politik zur

Zeit des Kolonialismus (7860.- ~94D) [Begleitbuch zur Ausstellung Dos

Grol3e Spiel - Archdologie und Politik, Ruhr-Museum, Weltkulturerbe

Zollverein, Essen, 77. Februar-73. Juni 2D7D}. Kain, DuMont, 668 p.

VOLAIT, M. 2009. Fous du Caire: excentriques, architectes et amateurs

d'art en Égypte (7867-7974). Forcalquier, L'Archange Minotaure,

304 p.

WASElKOV, G. 1997. The Archaeology of French Colonial North America.

Tucson, AZ, Society for Historical Archaeology, 149 p.

WERNER, M. Et B. ZIMMERMANN. 2003 . • Penser l'histoire croisée: entre

empirie et réflexivité », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 1 : 7 -36.

Les Nouvelles de l 'archéologie nO 126 - Décembre 2011