Makalah Benigna Prostat Hiperplasia

-

Upload

iip-sanes-saepudin -

Category

Documents

-

view

593 -

download

12

description

Transcript of Makalah Benigna Prostat Hiperplasia

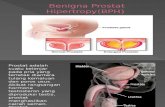

BENIGNA PROSTAT HIPERPLASIA

A. PERUBAHAN PADA SISTEM PERKEMIHAN

Seiring bertambahnya usia, akan terdapat perubahan pada ginjal, bladder, uretra,

dan sisten nervus yang berdampak pada proses fisiologi terkait eliminasi urine. Hal ini

dapat mengganggu kemampuan dalam mengontrol berkemih, sehingga dapat

mengakibatkan inkontinensia, dan akan memiliki konsekuensi yang lebih jauh.

1. Perubahan pada Sistem Renal

Pada usia dewasa lanjut, jumlah nefron telah berkurang menjadi 1 juta nefron

dan memiliki banyak ketidaknormalan. Penurunan nefron terjadi sebesar 5-7% setiap

dekade, mulai usia 25 tahun. Bersihan kreatinin berkurang 0,75 ml/m/tahun. Nefron

bertugas sebagai penyaring darah, perubahan aliran vaskuler akan mempengaruhi

kerja nefron dan akhirnya mempengaruhi fungsi pengaturan, ekskresi, dan matabolik

sistem renal. Berikut ini merupakan perubahan yang terjadi pada sistem renal akibat

proses menua:

a. Membrana basalis glomerulus mengalami penebalan, sklerosis pada area fokal,

dan total permukaan glomerulus mengalami penurunan, panjang dan volume

tubulus proksimal berkurang, penurunan aliran darah renal. Implikasi dari hal ini

adalah filtrasi menjadi kurang efisien, sehingga secara fisiologis glomerulus yang

mampu menyaring 20% darah dengan kecepatan 125 mL/menit (pada lansia

menurun hingga 97 mL/menit atau kurang) dan menyaring protein dan eritrosit

menjadi terganggu, nokturia.

b. Penurunan massa otot yang tidak berlemak, peningkatan total lemak tubuh,

penurunan cairan intra sel, penurunan sensasi haus, penurunan kemampuan untuk

memekatkan urine. Implikasi dari hal ini adalah penurunan total cairan tubuh dan

risiko dehidrasi.

c. Penurunan hormon yang penting untuk absorbsi kalsium dari saluran

gastrointestinal. Implikasi dari hal ini adalah peningkatan risiko osteoporosis.

2. Perubahan pada Sistem Urinaria

Perubahan yang terjadi pada sistem urinaria akibat proses menua, yaitu :

a. penurunan kapasitas kandung kemih (N: 350-400 mL)

b. peningkatan volume residu (N: 50 mL)

c. peningkatan kontraksi kandung kemih yang tidak di sadari

d. atopi pada otot kandung kemih secara umum. Implikasi dari hal ini adalah

peningkatan risiko inkotinensia.

3. Perubahan pada aliran darah ginjal

Terdapat beberapa perubahan pada pembuluh darah ginjal pada lansia. Pada

korteks ginjal, arteri aferen dan eferen cenderung untuk atrofi yang berarti terjadi

pengurangan jumlah darah yang terdapat di glomerulus. Atrofi arteri aferen dan eferen

pada jukstaglomerulus terjadi tidak simetris sehingga timbul fistel. Jadi ketika aliran

darah di korteks berkurang, aliran di jukstaglomerular akan meningkat. Ini

berpengaruh pada konsentrasi urin yang berkurang pada usia lanjut akibat gangguan

pengaturan sistem keseimbangan.

a. Perubahan aliran darah ginjal pada lanjut usia

Ginjal menerima sekitar 20% dari aliran darah jantung atau sekitar 1 liter

per menit darah dari 40% hematokrit, plasma ginjal mengalir sekitar 600

ml/menit. Normalnya 20% dari plasma disaring di glomerulus dengan GFR 120

ml/menit atau sekitar 170 liter per hari. Penyaringan terjadi di tubular ginjal

dengan lebih dari 99% yang terserap kembali meninggalkan pengeluaran urin

terakhir 1-1,5 liter per hari.

Dari beberapa penelitian pada lansia yang telah dilakukan,

memperlihatkan bahwa setelah usia 20 tahun terjadi penurunan aliran darah ginjal

kira-kira 10% per dekade, sehingga aliran darah ginjal pada usia 80 tahun hanya

menjadi sekitar 300 ml/menit. Pengurangan dari aliran darah ginjal terutama

berasal dari korteks. Pengurangan aliran darah ginjal mungkin sebagai hasil dari

kombinasi pengurangan curah jantung dan perubahan dari hilus besar, arcus aorta

dan arteri interlobaris yang berhubungan dengan usia.

b. Perubahan fungsi ginjal pada lanjut usia

Pada lansia banyak fungsi hemostasis dari ginjal yang berkurang, sehingga

merupakan predisposisi untuk terjadinya gagal ginjal. Ginjal yang sudah tua tetap

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan fungsi

hemostasis, kecuali bila timbul beberapa penyakit yang dapat merusak ginjal.

Penurunan fungsi ginjal mulai terjadi pada saat seseorang mulai memasuki

usia 30 tahun dan 60 tahun, fungsi ginjal menurun sampai 50% yang diakibatkan

karena berkurangnya jumlah nefron dan tidak adanya kemampuan untuk

regenerasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan faal ginjal pada lanjut usia antara

lain : (Cox, Jr dkk, 1985)

1) Fungsi konsentrasi dan pengenceran menurun.

2) Keseimbangan elektrolit dan asam basa lebih mudah terganggu bila

dibandingkan dengan usia muda.

3) Ureum darah normal karena masukan protein terbatas dan produksi ureum

yang menurun. Kreatinin darah normal karena produksi yang menurun serta

massa otot yang berkurang. Maka yang paling tepat untuk menilai faal ginjal

pada lanjut usia adalah dengan memeriksa Creatinine Clearance.

4) Renal Plasma Flow (RPF) dan Glomerular Filtration Rate (GFR) menurun

sejak usia 30 tahun.

c. Perubahan laju filtrasi glomerulus pada lanjut usia

Salah satu indeks fungsi ginjal yang paling penting adalah laju filtrasi

glomerulus (GFR). Pada usia lanjut terjadi penurunan GFR. Hal ini dapat

disebabkan karena total aliran darah ginjal dan pengurangan dari ukuran dan

jumlah glomerulus. Pada beberapa penelitian yang menggunakan bermacam-

macam metode, menunjukkan bahwa GFR tetap stabil setelah usia remaja hingga

usia 30-35 tahun, kemudian menurun hingga 8-10 ml/menit/1,73 m2/dekade.

Penurunan bersihan kreatinin dengan usia tidak berhubungan dengan

peningkatan konsentrasi kreatinin serum. Produksi kreatinin sehari-hari (dari

pengeluaran kreatinin di urin) menurun sejalan dengan penurunan bersihan

kreatinin.

d. Perubahan pengaturan keseimbangan air pada lanjut usia

Perubahan fungsi ginjal berhubungan dengan usia, dimana pada

peningkatan usia maka pengaturan metabolisme air menjadi terganggu yang

sering terjadi pada lanjut usia. Jumlah total air dalam tubuh menurun sejalan

dengan peningkatan usia. Penurunan ini lebih berarti pada perempuan daripada

laki-laki, prinsipnya adalah penurunan indeks massa tubuh karena terjadi

peningkatan jumlah lemak dalam tubuh. Pada lanjut usia, untuk mensekresi

sejumlah urin atau kehilangan air dapat meningkatkan osmolaritas cairan

ekstraseluler dan menyebabkan penurunan volume yang mengakibatkan

timbulnya rasa haus subjektif. Pusat-pusat yang mengatur perasaan haus timbul

terletak pada daerah yang menghasilkan ADH di hypothalamus.

Pada lanjut usia, respon ginjal pada vasopressin berkurang

biladibandingkan dengan usia muda yang menyebabkan konsentrasi urin juga

berkurang, Kemampuan ginjal pada kelompok lanjut usia untuk mencairkan dan

mengeluarkan kelebihan air tidak dievaluasi secara intensif. Orang dewasa sehat

mengeluarkan 80% atau lebih dari air yang diminum (20 ml/kgBB) dalam 5 jam.

B. DEFINISI BENIGNA PROSTAT HIPERPLASIA

1. Hyperplasia prostat jinak adalah pertumbuhan nodul-nodul fibroadenomatosa

majemuk dalam prostat , pertumbuhantersebut dimulai dari bagian periuretral sebaga

proliferasi yang terbatas dan tumbuh menekan kelanjar normal yang tersisa ( Price &

Wilson 2005).

Benigna prostat hipertropi adalah tumor jinak dan kelenjar prostat bagian paling

dalam (medial prostat) membesar oleh karena pembesaran ke arah tepi-tepi

menimbulkan penyempitan uretra. Pembesaran tersebut dapat menyebabkan

dorongan sampai ke arah basis vesika urinaria, sehingga mengakibatkan kesulitan

miksi.

2. Benigna Prostat hyperplasia adalh kondisi patologis yang paling umum, yang banyak

terjadi pada pria diatas 50 tahun (Bruner dan Suddarth, 2001)

3. BPH (Benigna Prostat hyperplasia) adalah suatu keadaan dimana prostat mengalami

pembesaran memanjang keatas kedalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin

dengan cara menutupi orifisium uretra. (Smeltzer dan Bare, 2002)

4. Hiperplasi prostat adalah pembesaran progresif dari kelenjar prostat ( secara umum

pada pria > 50 tahun) yang menyebabkan berbagai derajat obstruksi uretra dan

pembiasan aliran urinarius. (Doenges, 1999)

Kesimpulan BPH (benign prostatic hyperplasia) adalah suatu penyakit yang

disebabkan oleh faktor penuaan, dimana prostat mengalami pembesaran memanjang

keatas kedalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin dengan cara

menutupi orifisium uretra.

C. ETIOLOGI

Menurut Purnomo (2000), hingga sekarang belum diketahui secara pasti penyebab

prostat hiperplasia, tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasi prostat erat

kaitannya dengan peningkatan kadar dehidrotestosteron (DHT) dan proses penuaan.

Beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya hiperplasi prostat adalah :

a. Adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia

lanjut;

b. Peranan dari growth factor (faktor pertumbuhan) sebagai pemicu pertumbuhan

stroma kelenjar prostat;

c. Meningkatnya lama hidup sel-sel prostat karena berkurangnya sel yang mati;

d. Teori sel stem, menerangkan bahwa terjadi proliferasi abnormal sel stem sehingga

menyebabkan produksi sel stroma dan sel epitel kelenjar prostat menjadi berlebihan.

Penyebab BPH belum diketahui dengan pasti, tetapi diduga akibat pengaruh

hormone, yaitu terjadi perubahan keseimbangan antara hormone estrogen dan testoteron.

Sebagian besar dihasilkan oleh kedua testis, kira-kira 90 % dan sisanya diproduksi oleh

kelenjar adrenal, dengan bertambahnya usia akan terjadi penurunan keseimbangan

testoteron dan estrogen, hal ini disebabkan oleh berkurangnya produksi testoteron dan

konvensi testoteron menjadi estrogen pada jaringan perifer, estrogen inilah yang emudian

menyebabkan hyperplasia.

Pada umumnya dikemukakan beberapa teori :

1. Teori Hormonal.

Teori ini dibuktikan bahwa, sebelum pubertas dilakukan kastraksi, maka tidak terjadi

BPH. Selain androgen (testoteron), estrogen juga berperan untuk terjadinya BPH.

Dengan bertambahnya usia, akan terjadi perubahan keseimbangan hormonal yaitu

antar hormone testoteron dan androgen.

2. Teori Reawekering (Neal, 1978)

Menyebutkan bahwa jaringan kembali seperti perkembangan pada masa tingkat

embriologi sehingga jaringan periuretral dapat tumbuh lebih cepat dari jaringan

sekitarnya.

3. Teori Growth Faktor (Faktor Pertumbuhan)

Peranan dari growth faktor ini sebagai pemacu pertumbuhan strauma kelenjar prostat.

4. Teori peningkatan lama hidup sel-sel prostat arena berkurangnya sel-sel yang mati.

5. Teori sel STEM

Teori Sel Stem, sel baru biasanya tumbuh dari sel srem. Prostat, dalam hal ini

kelenjar periuretral pada orang dewasa, berada dalam keadaan seimbang antara

pertumbuhan sel dan sel yang mati. Oleh karena suatu sebab seperti faktor usia,

gangguan keseimbangan hormon atau faktor pencetus lain. Maka sel stem dapat

berproliferasi dengan cepat, sehingga terjadi hiperplasi kelenjar periuretral.

6. Dehidro Testoteron

Testoteron yang dihasilkan oleh sel Lyding Pada testis (90 %) dan sebagian kelenjar

adrenal (10 %), masuk kedalam peredaran darah dan 98 % akan terikat oleh globulin

menjadi seks hormone dinding globulin.

D. PATOFISIOLOGI

Kelenjar prostat adalah salah satu organ genetalia pria yang terletak di sebelah

inferior buli-buli, dan membungkus uretra posterior. Bentuknya sebesar buah kenari

dengan berat normal pada orang dewasa ± 20 gram. Menurut Mc Neal (1976) yang

dikutip dan bukunya Purnomo (2000), membagi kelenjar prostat dalam beberapa zona,

antara lain zona perifer, zona sentral, zona transisional, zona fibromuskuler anterior dan

periuretra (Purnomo, 2000). Sjamsuhidajat (2005), menyebutkan bahwa pada usia lanjut

akan terjadi perubahan keseimbangan testosteron estrogen karena produksi testosteron

menurun dan terjadi konversi tertosteron menjadi estrogen pada jaringan adipose di

perifer. Purnomo (2000) menjelaskan bahwa pertumbuhan kelenjar ini sangat tergantung

pada hormon tertosteron, yang di dalam sel-sel kelenjar prostat hormon ini akan dirubah

menjadi dehidrotestosteron (DHT) dengan bantuan enzim alfa reduktase.

Dehidrotestosteron inilah yang secara langsung memacu m-RNA di dalam sel-sel

kelenjar prostat untuk mensintesis protein sehingga terjadi pertumbuhan kelenjar prostat.

Oleh karena pembesaran prostat terjadi perlahan, maka efek terjadinya perubahan

pada traktus urinarius juga terjadi perlahan-lahan. Perubahan patofisiologi yang

disebabkan pembesaran prostat sebenarnya disebabkan oleh kombinasi resistensi uretra

daerah prostat, tonus trigonum dan leher vesika dan kekuatan kontraksi detrusor. Secara

garis besar, detrusor dipersarafi oleh sistem parasimpatis, sedang trigonum, leher vesika

dan prostat oleh sistem simpatis. Pada tahap awal setelah terjadinya pembesaran prostat

akan terjadi resistensi yang bertambah pada leher vesika dan daerah prostat. Kemudian

detrusor akan mencoba mengatasi keadaan ini dengan jalan kontraksi lebih kuat dan

detrusor menjadi lebih tebal. Penonjolan serat detrusor ke dalam kandung kemih dengan

sistoskopi akan terlihat seperti balok yang disebut trahekulasi (buli-buli balok). Mukosa

dapat menerobos keluar diantara serat aetrisor. Tonjolan mukosa yang kecil

dinamakan sakulasedangkan yang besar disebut divertikel. Fase penebalan detrusor ini

disebut Fase kompensasi otot dinding kandung kemih. Apabila keadaan berlanjut maka

detrusor menjadi lelah dan akhirnya mengalami dekompensasi dan tidak mampu lagi

untuk berkontraksi sehingga terjadi retensi urin.Pada hiperplasi prostat digolongkan dua

tanda gejala yaitu obstruksi dan iritasi.Gejala obstruksi disebabkan detrusor gagal

berkontraksi dengan cukup lama dan kuat sehingga kontraksi terputus-putus

(mengganggu permulaan miksi), miksi terputus, menetes pada akhir miksi, pancaran

lemah, rasa belum puas setelah miksi. Gejala iritasi terjadi karena pengosongan yang

tidak sempurna atau pembesaran prostat akan merangsang kandung kemih, sehingga

sering berkontraksi walaupun belum penuh atau dikatakan sebagai hipersenitivitas otot

detrusor (frekuensi miksi meningkat, nokturia, miksi sulit ditahan/urgency, disuria).

Karena produksi urin terus terjadi, maka satu saat vesiko urinaria tidak mampu lagi

menampung urin, sehingga tekanan intravesikel lebih tinggi dari tekanan sfingter dan

obstruksi sehingga terjadi inkontinensia paradox(overflow incontinence). Retensi kronik

menyebabkan refluks vesiko ureter dan dilatasi. ureter dan ginjal, maka ginjal akan rusak

dan terjadi gagal ginjal. Kerusakan traktus urinarius bagian atas akibat dari obstruksi

kronik mengakibatkan penderita harus mengejan pada miksi yang menyebabkan

peningkatan tekanan intraabdomen yang akan menimbulkan hernia dan hemoroid. Stasis

urin dalam vesiko urinaria akan membentuk batu endapan yang menambal. Keluhan

iritasi dan hematuria. Selain itu, stasis urin dalam vesika urinaria menjadikan media

pertumbuhan mikroorganisme, yang dapat menyebabkan sistitis dan bila terjadi refluks

menyebabkan pyelonefritis (Sjamsuhidajat, 2005)

PATHWAY (TERLAMPIR)

E. MANIFESTASI KLINIS

Gambaran klinis pada hiperplasi prostat digolongkan dua tanda gejala yaitu

obstruksi dan iritasi. Gejala obstruksi disebabkan detrusor gagal berkontraksi dengan

cukup lama dan kuat sehingga mengakibatkan: pancaran miksi melemah, rasa tidak puas

sehabis miksi, kalau mau miksi harus menunggu lama (hesitancy), harus

mengejan (straining) kencing terputus-putus (intermittency), dan waktu miksi

memanjang yang akhirnya menjadi retensio urin dan inkontinen karena overflow.

Gejala iritasi, terjadi karena pengosongan yang tidak sempurna atau pembesaran

prostat akan merangsang kandung kemih, sehingga sering berkontraksi walaupun belum

penuh atau dikatakan sebagai hipersenitivitas otot detrusor dengan tanda dan gejala

antara lain: sering miksi (frekwensi), terbangun untuk miksi pada malam hari (nokturia),

perasaan ingin miksi yang mendesak (urgensi), dan nyeri pada saat miksi (disuria) (Arif

Mansjoer, 2000)

Derajat berat BPH menurut Sjamsuhidajat (2005) dibedakan menjadi 4 stadium :

1. Stadium I

Ada obstruktif tapi kandung kemih masih mampu mengeluarkan urine sampai habis.

2. Stadium II

Ada retensi urine tetapi kandung kemih mampu mengeluarkan urine walaupun tidak

sampai habis, masih tersisa kira-kira 60-150 cc. Ada rasa ridak enak BAK atau

disuria dan menjadi nocturia.

3. Stadium III

Setiap BAK urine tersisa kira-kira 150 cc.

4. Stadium IV

Retensi urine total, buli-buli penuh pasien tampak kesakitan, urine menetes secara

periodik (over flow inkontinen).

Menurut Brunner and Suddarth (2002) menyebutkan bahwa :

Manifestasi dari BPH adalah peningkatan frekuensi penuh, nokturia, dorongan ingin

berkemih, anyang-anyangan, abdomen tegang, volume urine yang turun dan harus

mengejan saat berkemih, aliran urine tak lancar, dribbing (urine terus menerus setelah

berkemih), retensi urine akut.

F. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK

1. Pemeriksaan colok dubur

Pemeriksaan colok dubur dapat memberikan kesan keadaan tonus sfingter anus,

mukosa rektum, kelainan lain seperti benjolan dalam rektum dan prostat. Pada

perabaan melalui colok dubur dapat diperhatikan konsistensi prostat, adakah asimetri,

adakah nodul pada prostat, apakah batas atas dapat diraba. Derajat berat obstruksi

dapat diukur dengan menentukan jumlah sisa urine setelah miksi spontan. Sisa miksi

ditentukan engan mengukur urine yang masih dapat keluar dengan kateterisasi. Sisa

urine dapat pula diketahui dengan melakukan ultrasonografi kandung kemih setelah

miksi.

a. Rectal Gradding

Dilakukan pada waktu vesika urinaria kosong :

- Grade 0 : Penonjolan prosrar 0-1 cm ke dalam rectum.

- Grade 1 : Penonjolan prosrar 1-2 cm ke dalam rectum.

- Grade 2 : Penonjolan prosrar 2-3 cm ke dalam rectum.

- Grade 3 : Penonjolan prosrar 3-4 cm ke dalam rectum.

- Grade 4 : Penonjolan prosrar 4-5 cm ke dalam rectum

b. Clinical Gradding

Banyaknya sisa urine diukur tiap pagi hari setelah bangun tidur, disuruh kencing

dahulu kemudian dipasang kateter.

- Normal : Tidak ada sisa

- Grade I : sisa 0-50 cc

- Grade II : sisa 50-150 cc

- Grade III : sisa > 150 cc

- Grade IV : pasien sama sekali tidak bisa kencing.

2. Laboratorium

a. Pemeriksaan urine untuk mencari kemungkinan adanya proses infeksi atau

inflmasi saluran emih. Pemeriksaan kultur urine ini berguna untuk mengetahui

kuman penyebab infeksi dan sensifitas kuman.

- Sedimen Urin

Untuk mencari kemungkinan adanya proses infeksi atau inflamasi saluran

kemih.

- Kultur Urin

Mencari jenis kuman yang menyebabkan infeksi atau sekaligus menentukan

sensitifitas kuman terhadap beberapa antimikroba yang diujikan.

b. Pemeriksaan ginjal untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit yang

mengenai saluran kemih bagian atas.

c. Pemeriksaan darah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyakit

diabetes mellitus yang dapat menimbulkan kelainan persyarafan pada buli-buli.

3. Pencitraan

a. Foto polos abdomen

Mencari kemungkinan adanya batu saluran kemih atau kalkulosa prostat dan

kadang menunjukan bayangan buii-buli yang penuh terisi urin yang merupakan

tanda dari retensi urin.

b. IVP (Intra Vena Pielografi)

Mengetahui kemungkinan kelainan ginjal atau ureter berupa hidroureter atau

hidronefrosis, memperkirakan besarnya kelenjar prostat, penyakit pada buli-buli.

c. Ultrasonografi (trans abdominal dan trans rektal)

Untuk mengetahui, pembesaran prostat, volume buli-buli atau mengukur sisa urin

dan keadaan patologi lainnya seperti difertikel, tumor.

d. Systocopy

Untuk mengukur besar prostat dengan mengukur panjang uretra parsprostatika

dan melihat penonjolan prostat ke dalam rektum.

G. PENATALAKSANAAN

Rencana pengobatan tergantung penyebab keparahan obstrusi dan kondisi klien,

jika klien masuk RS dalam keadaan darurat karena tidak dapat beremih, maka kateterisasi

segera dilakukan. Tidak semua klien yang menderita penyakit ini perlu menjalani

tindakan medik. Bila keadaan lebih parah, dilakukan tindakan medis dan terapi

medikamentosa. Tujuan terapi pada klien ini adalah untuk menghilangkan obstruksi pada

leher buli-buli.

Penatalaksanaan kolaboratif adalah untuk membantu pengosongan kandung

kemih, mengurangi gejala-gejala yang dialami klien dan mencegah atau mengobati

komplikasi.

Menurut Sjamsuhidjat (2005) dalam penatalaksanaan pasien dengan BPH

tergantung pada stadium-stadium dari gambaran klinis.

1. Stadium I

Pada stadium ini biasanya belum memerlukan tindakan bedah, diberikan pengobatan

konservatif, misalnya menghambat adrenoresptor

alfa seperti alfazosin dan terazosin.

Keuntungan obat ini adalah efek positif segera terhadap keluhan, tetapi tidak

mempengaruhi proses hiperplasi prostat. Sedikitpun kekurangannya adalah obat ini

tidak dianjurkan untuk pemakaian lama.

2. Stadium II

Pada stadium II merupakan indikasi untuk melakukan pembedahan biasanya

dianjurkan reseksi endoskopi melalui uretra (trans uretra)

3. Stadium III

Pada stadium II reseksi endoskopi dapat dikerjakan dan apabila diperkirakan prostat

sudah cukup besar, sehinga reseksi tidak akan selesai dalam 1 jam. Sebaiknya

dilakukan pembedahan terbuka. Pembedahan terbuka dapat dilakukan melalui trans

vesika, retropubik dan perineal.

4. Stadium IV

Pada stadium IV yang harus dilakukan adalah membebaskan penderita dari retensi

urin total dengan memasang kateter atausistotomi. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan

lebih lanjut amok melengkapi diagnosis, kemudian terapi definitive dengan TUR atau

pembedahan terbuka.

Pada penderita yang keadaan umumnya tidak memungkinkan dilakukan

pembedahan dapat dilakukan pengobatan konservatif dengan memberikan obat

penghambat adrenoreseptor alfa. Pengobatan konservatif adalah dengan memberikan obat

anti androgen yang menekan produksi LH.

Jenis-jenis penatalasanaan adalah:

1. Terapi Konservatif

- Dilakukan bila gejala yang ada masih ringan, atau tidak ada gejala

- Dilakukan dengan pemberian obat-obatan hormon

2. Nonsurgical Invasive Care

Dilakukan dengan pemasangan kateter urine secara intermiten untuk mengurangi

gejala dan bypass obstruksi. Pemasanagan kateter urine dalam jangka waktu lama

harus dihindari karena akan menigkatkan kemungkinan terjadinya infeksi.

- Pemasangan stens (stainless steel) atau coils (titanium) pada uretra prostatik.

- Terapi microwave (terapi panas)

3. Surgical Invasive

Indikasi operasi penurunan jumlah urine output yang dapat meningkatkan rasa tidak

nyaman. Residual urine yang menetap, retensi urine akut. Proses pembedahan yang

dapat dilakukan antara lain:

a. TURP (Trans Uretral Resection Prostatectomy)

Yaitu pengangkatan sebagian atau keseluruhan kelenjar prostat melalui sitoskopi

atau resektoskop yang dimasukkan malalui uretra.

b. Prostatektomi Suprapubis

Yaitu pengangkatan kelenjar prostat melalui insisi yang dibuat pada kandung

kemih.

c. Prostatektomi retropubis

Yaitu pengangkatan kelenjar prostat melalui insisi pada abdomen bagian bawah

melalui fosa prostat anterior tanpa memasuki kandung kemih.

d. Prostatektomi Peritoneal

Yaitu pengangkatan kelenjar prostat radikal melalui sebuah insisi diantara

skrotum dan rektum.

e. Prostatektomi retropubis radikal

Yaitu pengangkatan kelenjar prostat termasuk kapsula, vesikula seminalis dan

jaringan yang berdekatan melalui sebuah insisi pada abdomen bagian bawah,

uretra dianastomosiskan ke leher kandung kemih pada kanker prostat.

Menurut Mansjoer (2000) dan Purnomo (2000), penatalaksanaan pada BPH dapat

dilakukan dengan:

a. Observasi

Kurangi minum setelah makan malam, hindari obat dekongestan, kurangi kopi,

hindari alkohol, tiap 3 bulan kontrol keluhan, sisa kencing dan colok dubur.

b. Medikamentosa

- Mengharnbat adrenoreseptor α

- Obat anti androgen

- Penghambat enzim α -2 reduktase

c. Fisioterapi

d. Terapi Bedah

Indikasinya adalah bila retensi urin berulang, hematuria, penurunan fungsi ginjal,

infeksi saluran kemih berulang, divertikel batu saluran kemih, hidroureter,

hidronefrosis jenis pembedahan:

- Terapi Invasif Minimal

Trans Uretral Mikrowave Thermotherapy (TUMT)

Yaitu pemasangan prostat dengan gelombang mikro yang disalurkan ke

kelenjar prostat melalui antena yang dipasang melalui/pada ujung kateter.

- Trans Uretral Ultrasound Guided Laser Induced Prostatectomy (TULIP)

- Trans Uretral Ballon Dilatation (TUBD)

H. KOMPLIKASI

Komplikasi yang sering terjadi pada pasien BPH antara lain: sering dengan

semakin beratnya BPH, dapat terjadi obstruksi saluran kemih, karena urin tidak mampu

melewati prostat. Hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan apabila tidak

diobati, dapat mengakibatkan gagal ginjal. (Corwin, 2000)

Kerusakan traktus urinarius bagian atas akibat dari obstruksi kronik

mengakibatkan penderita harus mengejan pada miksi yang menyebabkan peningkatan

tekanan intraabdomen yang akan menimbulkan hernia dan hemoroid. Stasis urin dalam

vesiko urinaria akan membentuk batu endapan yang menambah keluhan iritasi dan

hematuria. Selain itu, stasis urin dalam vesika urinaria menjadikan media pertumbuhan

mikroorganisme, yang dapat menyebabkan sistitis dan bila terjadi refluks menyebabkan

pyelonefritis (Sjamsuhidajat, 2005).

1. Komplikasai Pre op

a. Pielonefritis

b. Hidronefrosis

c. Azotemia

d. Uremia

2. Post op

a. Hiponatremia dilusi (TURP)

b. Infeksi

c. Hidrokel

d. Syok

e. Retensi urin akut

f. Ileus paralitikum

g. Peningkatan suhu tubuh

h. Nyeri saat jalan