La scure elimina il tribunale acquese Ultimi giorni per l ...

Ultimi longobardi. La contea di Venafro fra Montecassino, S.Vincenzo al Volturno e i Normanni

Transcript of Ultimi longobardi. La contea di Venafro fra Montecassino, S.Vincenzo al Volturno e i Normanni

Comitato scientifico

Orsola Amore, Giuliana Ancidei, Antonello Biagini, Anna Maria Gloria Capomacchia, Antonino Colajanni, Anna Esposito,

Francesco Gui, Anna Maria Isastia, Anna Maria Iuso, Mariano Pavanello, Guido Pescosolido, Emanuela Prinzivalli, Alessandro Saggioro,

Alberto Sobrero, Maria Antonietta Visceglia (coordinatore)

Segreteria di redazione

Michela Guerrato

I testi della collana sono valutati da specialisti esterni con procedura anonima

Ricerca come incontroArcheologi, paleografi e storici

per Paolo Delogu

a cura di Giulia Barone, Anna Esposito e Carla Frova

viella

Copyright © 2013 – Viella s.r.l.Tutti i diritti riservatiPrima edizione: settembre 2013ISBN: 978-88-6728-137-4

viellalibreria editricevia delle Alpi, 32I-00198 ROMAtel. 06 84 17 758fax 06 85 35 39 60www.viella.it

Tabula gratulatoria

Alberzoni Maria Pia, MilanoAmore Orsola, RomaAndenna Giancarlo, MilanoArchetti Gabriele, MilanoArnaldi Girolamo, RomaBalestracci Duccio, SienaBaronio Angelo, BresciaBeatrice Pier Franco, PadovaBeolchini Valeria, RomaBernacchia Roberto, MondolfoBiblioteca di Scienze della Storia e Documentazione Storica,

Università degli Studi di MilanoBonfiglio-Dosio Giorgetta, PadovaBritish School at Rome, RomaCaciorgna Maria Teresa, RomaCarbonetti Cristina, RomaCarocci Sandro, RomaCavallo Guglielmo, RomaCentro Italiano di Studi Longobardi, BresciaCherubini Giovanni, FirenzeChittolini Giorgio, MilanoCollavini Simone Maria, PisaCorsi Pasquale, BariCortonesi Alfio, ViterboCosentino Salvatore, BolognaDierkens Alain, BruxellesEsch Arnold, RomaFalcioni Anna, Fanovon Falkenhausen Vera, Roma

VI Ricerca come incontro

Gangemi Maria Luisa, RomaGelichi Sauro, VeneziaGianmaria Gioacchino, AnagniGinatempo Maria, SienaGiostra Caterina, MilanoGoetz Hans-Werner, HamburgIstituto Storico Germanico / Biblioteca Storica, RomaIstituto Storico Italiano per il Medioevo, RomaKujawiński Jakub, PoznańLeggio Tersilio, FarfaLeverotti Franca, MassaLorè Vito, RomaLuzzati Michele, PisaMaire Vigueur Jean-Claude, RomaManacorda Daniele, RomaMatheus Michael, MainzMeyer Andreas, MarburgMiglio Massimo, RomaMiller Maureen C., BerkeleyMolinari Alessandra, RomaNishimura Yoshiya, NagoyaOfficina di Studi Medievali, PalermoPiccinni Gabriella, SienaPinto Giuliano, FirenzeRacine Pierre, StrasburgoRossetti Gabriella, PisaSaguì Lucia, RomaSaitta Biagio, CataniaSangermano Gerardo, NapoliSenatore Francesco, NapoliSlavazzi Fabrizio, MilanoStroppa Francesca, BresciaVannini Guido, FirenzeVaranini Gian Maria, VeronaVarela-Rodríguez Ma Elisa, GironaVendittelli Marco, RomaVisceglia Maria Antonietta, RomaWard-Perkins Bryan, OxfordWolf Kordula, Roma

Da quando, nel 1964, venne pubblicato sul «Bullettino dell’Istituto Sto-rico italiano per il Medio Evo» il suo primo saggio Consors regni. Un problema carolingio, Paolo Delogu è stato una presenza costante e via via di sempre maggior rilievo nella medievistica italiana.

Professore prima a Salerno, in seguito a Firenze e, dal 1985, a Roma, gli interessi di Delogu si sono rivolti in un primo tempo alla dissoluzione del potere carolingio in Italia, poi alla storia di Salerno tra VIII e XI secolo, in seguito ai longobardi – e soprattutto al loro sempre discusso rapporto con i romani –, più tardi ai normanni nel Mezzogiorno d’Italia e alla storia eco-nomica di Roma nell’alto medioevo. Fondamentale è certamente stato il suo contributo all’affermazione dell’archeologia medievale, una disciplina che in Italia – fino agli Settanta del XX secolo – era stata “schiacciata” dall’incombente presenza di quella classica e che Paolo Delogu ha inizial-mente praticato di persona, restando poi, fino ad oggi, attento e stimolante interlocutore per tutti quelli che la praticano sul campo.

Nel corso di questo lungo itinerario, geografico e culturale, Delogu ha avuto modo di incontrare molti colleghi, di formare ottimi allievi e di in-crociare i più diversi campi di ricerca. Questo volume raccoglie i saggi di chi è entrato in rapporto con lui, come collega, allievo o compagno nell’av-ventura dell’indagine del passato.

La raccolta di saggi, pensata in occasione del suo settantesimo com-pleanno, coglie la fortunata opportunità di festeggiare la sua nomina a pro-fessore emerito della “Sapienza”.

Giulia Barone, Anna Esposito, Carla Frova

Indice

Paolo TedescoNote sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale nei secoli IV-VI 3

Gian PieTro BroGioloVerona tra tardo antico e alto medioevo: alcune considerazioni 19

Marco di BrancoPregi e difetti della compilazione: gli attacchi arabi contro Rodi nelle fonti islamiche 33

sauro GelichiLupicinus presbiter. Una breve nota sulle istituzioni ecclesiastiche comacchiesi delle origini 41

alessia rovelliDns Victoria. Legende monetali, iconografia e storia nelle coniazioni della Langobardia meridionale del IX secolo 61

Giuliano MilaniIl secondo Simone. Le fonti letterarie e visuali di un’illustrazione del salterio Chludov (Bisanzio, secolo IX) 83

viTo lorèLa chiesa del principe. S. Massimo di Salerno nel quadro del Mezzogiorno longobardo 103

X Ricerca come incontro

Giulia BaroneTheophanius imperator augustus? Postille sul documento dell’imperatrice Theophanu per Farfa (1° aprile 990) 125

daniele BianconiTracce di scrittura beneventana in un nuovo codice italogreco 143

Paolo PeduToDal legno alla pietra nelle fortificazioni normanne in Italia meridionale 165

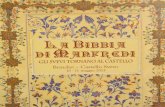

Federico MarazziUltimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio fra Montecassino, S. Vincenzo al Volturno e i normanni (950-1100 circa) 183

chris WickhaMAlbano in the central Middle Ages 209

anTonio sennisLinguaggi della persuasione. Le visioni soprannaturalinel mondo monastico medievale 227

eMMa condello«In monasterio sancti Christi martirys Anastasii qui vocaturAqua Salvia». Un nuovo codice superstite del monastero delle Tre Fontane 245

lidia caPoSulle cronache medievali 265

alFonso MariniI viaggi di Francesco. Storia e “memorie”, leggende e metafore 279

carla FrovaLa storia delle istituzioni scolastiche nel medioevo come tema di storia sociale 293

XIIndice

Bruno FiGliuoloI priorati celestiniani molisani di Trivento e Agnone dalle origini alla soppressione (secoli XIII-XIX) 309

ivana aiTDomini Urbis e moneta (fine XIII-inizi XV secolo) 329

Marco cursiCacciatori di autografi: ancora sul codice Riccardiano 2317 e sulla sua attribuzione alla mano del Boccaccio 351

alFredo cocciTemi antiebraici e islamici nel De adventu Messiae (1339) di Alfonso Buenhombre OP 379

Giovanni viToloGoverno del territorio e rappresentazione dello spazio nel Mezzogiorno aragonese 399

riTa cosMaIl codice Vaticano latino 3993 425

eleonora PleBaniVerso l’Africa e l’Oriente. Alcune riflessioni sulla recente medievistica italiana 451

anna esPosiToFamiglie aristocratiche e spazi sacri a Roma tra medioevo e prima età moderna 471

uMBerTo lonGoL’inventio di Archelao: ovvero la riscoperta delle origini cristiane nel Seicento sardo 483

leonida PandiMiGlioDue libri di famiglia del terzo millennio 495

Federico Marazzi

Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio fra Montecassino, S. Vincenzo al Volturno e i normanni(950-1100 circa)

1. Il gastaldo Paldefrit e la prima apparizione della contea di Venafro

Nell’849, al momento della divisione del principato beneventano fra Radelchi di Benevento e Siconolfo di Salerno, Venafro, che non è men-zionata fra le terre assegnate ai salernitani, rimase – come tutto l’attuale Molise – sotto il controllo dell’antica capitale ducale.1

Probabilmente, già nel IX secolo, come è attestato per una serie di centri della Campania settentrionale, presso la città doveva risiedere un ga-staldo e cioè una persona deputata, fra altre funzioni, anche ad amministra-re i beni pubblici facenti capo al titolare del potere sovrano, vale a dire, in questo caso, il principe di Benevento.2 Nel novembre del 954, un personag-gio ricoprente tale carica, di nome Paldefrit, è sicuramente documentato e appare protagonista di una contesa con l’abate di S. Vincenzo al Volturno, al quale disputava il controllo di terre poste nella valle del Volturno, poco a monte della città, di cui l’abbazia era entrata in possesso nel IX secolo.3 Esse erano pervenute nella disponibilità di quest’ultima attraverso cessioni dovute alla generosità dei principi di Benevento e quindi, da un punto di vista giuridico, erano in origine pertinenze del fiscus ducale.

1. Radelgisi et Siginulfi divisio Ducatus Beneventani, in MGH. LL, 4, ed. G.H. Pertz, Hannoverae 1868, pp. 221-225.

2. Indispensabile guida alla conoscenza della successione degli eventi relativi alla sto-ria venafrana altomedievale è l’opera di G. Morra, Storia di Venafro dalle origini alla fine del medioevo, Montecassino 2000 (Studi e documenti sul Lazio meridionale, 8) e quindi di essa si è tenuto costantemente conto.

3. Il Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni (d’ora in poi abbreviato in CV), a cura di V. Federici, 4 voll., Roma 1925, 1938 e 1940 (Fonti per la Storia d’Italia, 58-60 e Prefazione), doc. n. 93.

184 Federico Marazzi

Il documento è importante poiché configura il ruolo di Paldefrit in modo duplice. Da un lato, egli, in quanto responsabile del castaldatus di Venafro, ritiene di avere la responsabilità della gestione delle terre che l’abbazia avrebbe impropriamente detenuto, poiché le medesime «perti-nerent… pro parte palacii». D’altra parte, il fatto che egli, al cospetto del principe di Benevento, Landolfo II (940-961), si fregi ufficialmente del titolo di comes castaldatui Benafrani, lascia intendere che, probabilmente, ciò che s’intendeva sottolineare era che la sua effettiva sfera s’azione oltre-passava ormai i confini originari della funzione gastaldale per interessare, in senso più ampio, una giurisdizione complessiva sul territorio venafrano.

Peraltro, che poco prima della metà del X secolo venisse già conside-rata come esistente e riconoscibile una circoscrizione territoriale facente capo alla città, dotata di una qualche sua fisionomia amministrativa, è te-stimoniato da un riferimento presente in uno degli atti trascritti all’interno del Chronicon Vulturnense.

Mentre, infatti, nei documenti vulturnensi anteriori a quest’epoca compare esclusivamente l’espressione generica di fines benafrani, nel 939, in occasione del primo insediamento di coloni dell’abbazia nell’area di S. Maria Oliveto, poco a monte della città, viene detto che essi sarebbero andati a occupare terre poste «in actu benafrano».4

Il problema risiede tutto nell’ambiguità del termine actus. Laddove Martin e Feller sembrano propendere per una sua lettura nel senso di cir-coscrizione che raggrupperebbe i beni fiscali presenti in un determinato ambito territoriale,5 è pur vero che esso è ben noto, nell’Europa carolingia, anche nell’accezione di distretto pubblico, sottoposto alla giurisdizione di un conte, lettura che seguono anche gli studi dello Ebner relativi all’actus del Cilento in età longobarda.6

4. CV, doc. n. 87. 5. L. Feller, Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale

du IXe au XIIe siècle, Paris-Rome 1998 (Bibliothèque de l’École Française de Rome, 300), p. 129, n. 49; J.-M. Martin, La Pouille du VIe au XIe siècle, Paris-Rome 1993 (Collection de l’École Française de Rome, 179), p. 227, n. 398. Ciò probabilmente deriva dalla pros-simità semantica che si registra, nella legislazione longobarda, tra la figura del gastaldo e quella dell’actor preposto all’amministrazione delle curtes regiae del regno (v. P.M. Conti, Il ducato di Spoleto e la storia istituzionale dei longobardi, Spoleto 1982, pp. 202-204).

6. P. Ebner, Economia e società del Cilento medievale, 1, Roma 1979, pp. 71-72, n. 347 e pp. 73-78, quanto alle funzioni dei gastaldi quali rappresentanti del duca/principe di Benevento e poi di Salerno nel territorio cilentano.

185Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

Quale che sia la più corretta lettura del significato del termine, la ri-vendicazione del conte-gastaldo Paldefrit sembra contenerli entrambi: da un lato, infatti, troviamo il richiamo alla presenza di un cospicuo insieme di beni fiscali sull’amministrazione dei quali egli dovrebbe avere competenza, per incarico del sovrano, in virtù dell’antica natura della funzione gastal-dale; dall’altro, il fatto che egli si dichiari comes del gastaldato venafrano sembra adombrare l’intento di porre l’accento su una volontà di esercizio di poteri pienamente giurisdizionali sull’insieme di tale territorio. Facendo ciò, l’intento di Paldefrit era evidentemente quello di andare anche a incide-re sulle prerogative di autonomia dai poteri territoriali, nella gestione delle proprie terre (e in particolare del blocco di beni dell’alto Volturno, con gli ampliamenti avvenuti nel secolo IX), di cui l’abbazia vulturnense avrebbe goduto in virtù delle concessioni sovrane, ribadite ancora all’inizio del X secolo dagli interventi dei principi di Benevento Landolfo I e Atenolfo II.7

Come ricorda Jean-Marie Martin (anche sulla scorta dei vecchi studi di René Poupardin),8 il fatto che già nel pieno IX secolo i gastaldi non solo svolgessero funzioni di controllo sugli interessi patrimoniali del principe, ma ne rappresentassero sul territorio l’autorità anche, lato sensu, dal punto di vista politico-istituzionale non è certamente un mistero, ed è fenomeno ben attestato sia in Puglia, sia in Campania. Nella parte più settentrionale di quest’ultima regione (e particolarmente a Capua), come è ben noto, si verificano i casi più precoci di gastaldi che forzano, con finalità chiara-mente autonomistiche rispetto al potere centrale, i limiti istituzionali del

7. CV, doc. n. 86 (R. Poupardin, Les institutions politiques et administratives des principautés lombardes de l’Italie Méridionale (IXe-XIe siècles), Paris 1907, cat. n. 77). Lo Zielinski (Introduzione diplomatistica, in Codice Diplomatico Longobardo, IV/2, I di-plomi dei duchi di Benevento, Roma 2003 [Fonti per la Storia d’Italia, 65], pp. *90-*135, in particolare p. *96) considera sicuramente falso questo diploma, il cui contenuto io credo invece sia attendibile, sulla base della descrizione dei confini del blocco delle terre della valle del Volturno “aggiornato” secondo gli ampliamenti avvenuti nel corso del IX secolo (F. Marazzi, San Vincenzo al Volturno. L’abbazia e il suo territorium fra VIII e XII secolo. Note per la storia insediativa dell’alta valle del Volturno, Abbazia di Montecassino 2012 [Studi e documenti sul Lazio Meridionale, 15], p. 39).

8. Martin, La Pouille, pp. 226-235; Poupardin, Les institutions, pp. 30-39. Il tema è stato ampiamente trattato nella letteratura riguardante l’organizzazione amministrativa del regno longobardo: vedi ad esempio G.P. Bognetti, Il gastaldato longobardo e i giudicati di Adaloaldo e Pertarito nella lite fra Parma e Piacenza, in Id., L’età longobarda, 1, Milano 1966, pp. 219-274; C.G. Mor, I gastaldi con poteri ducali nell’ordinamento pubblico lon-gobardo, in Atti del I Congresso di Studi Longobardi, Spoleto 1952, pp. 409-415.

proprio mandato. Come ricorda Nicola Cilento, quello capuano è anche il primo caso in cui al titolo di castaldeus della città viene preferito quello di comes, che sembrerebbe stare a indicare l’ottenimento della «completa giurisdizione» sul territorio e l’esibizione di un’autonomia ormai completa rispetto al potere centrale.9

2. Il rapporto tra beni fiscali e territorium civitatis nel caso venafrano

La contesa tra il gastaldo-conte Paldefrit e l’abbazia vulturnense evi-denzia che, a metà del X secolo, appariva ancora ben chiaro il concetto della originaria pertinenza di una serie di beni fondiari siti nella valle del Volturno al fiscus dello stato beneventano.

Nella circostanza, però, il principe Landolfo II non sostenne le ragioni del suo castaldeus e riconobbe all’abbazia il possesso delle terre oggetto della disputa, ritenendo comprovanti alcune testimonianze orali secondo cui, sulle medesime, essa esercitava in modo effettivo tali diritti da oltre trent’anni, rafforzando quindi il quadro proposto dai diplomi ducali, prin-cipeschi, regi e imperiali che l’abbazia avrebbe esibito presentandosi in giudizio contro il gastaldo venafrano.

Non sappiamo che fine abbia fatto Paldefrit dopo il negativo esito della causa che egli stesso aveva intentato. Certo è che pochi mesi dopo, nel gennaio del 955, un gruppo di persone di alto rango decide di donare all’abbazia vulturnense la curtis di Preta Lata, posta alle porte di Venafro, presso la chiesa di S. Nicandro. I donatori sono i fratelli Alfano e Aldema-ro, figli del defunto Aldemaro, qui fuit comes, Audoaldo castaldeus, figlio di un altro Aldemaro, che nel 955 è già defunto, e Landolfo castaldeus,

9. N. Cilento, Le origini della signoria capuana nella Longobardia Minore, Roma 1966 (Studi Storici, 69-70), pp. 67-72. Cilento (ibid., pp. 68-69) ipotizzava con buone ragioni che, nella Longobardia meridionale, l’assenza della figura dei duces avrebbe sin dall’inizio caratterizzato la funzione gastaldale nel senso di un conferimento ai detentori di tale titolatura della gestione, in nome del duca di Benevento, dei compiti di controllo «dei molteplici distretti amministrativi in cui fu diviso il ducato» con l’esercizio di «tutta la somma dei poteri giurisdizionali e il compito militare della difesa e della guerra». In altre parole, fatte le debite proporzioni, i gastaldi sarebbero stati in rapporto al duca di Beneven-to come i duchi dei regnum lo erano nei confronti del re. Non concordo invece con l’idea dell’irrilevanza delle funzioni dei gastaldi beneventani relativamente all’amministrazione del fisco ducale/principesco, che sembra trasparire dalle parole di Cilento.

Federico Marazzi186

187Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

figlio di Poto, anch’egli al momento non più in vita.10 I quattro donatori (i due fratelli e gli altri due personaggi) sono tra loro cugini di secondo grado, poiché essi ricordano che il loro bisnonno era un personaggio, anch’egli di nome Aldemaro, che aveva ricoperto la carica di thesaurarius palatii, probabilmente negli ultimi decenni del IX secolo. Costui «concessam ha-buit» la corte di «Petra Lata, a parte sacri palatii, per preceptum ab anulis honorum preceptorum utraque parte sigillatum».11

La menzione di questo antefatto è della massima importanza, poiché conferma che, nelle vicinanze di Venafro, probabilmente al di là del corso del torrente Rava (che oggi scorre ai limiti dell’attuale abitato) alla fine del IX secolo si trovavano ancora terre fiscali, che dovevano costituire uno degli ultimi brandelli di beni di questo tipo di cui, durante la prima metà dello stesso secolo, era stata progressivamente fatta concessione d’uso in uso all’abbazia vulturnense, per buona parte ad opera degli stessi principi, ma anche con il concorso di altri soggetti, presumibilmente vicini agli am-bienti della corte.

Il Chronicon Vulturnense ci permette di seguire in modo puntuale come tale ampliamento delle pertinenze fondiarie dell’abbazia si fosse verificato, in un arco di tempo che copre quasi tutta la prima metà del IX secolo.

In un primo momento, fra l’807 e l’810, anche grazie al diretto in-tervento del principe di Benevento, Grimoaldo IV, viene trasferito nella disponibilità dell’abbazia un blocco di terre che, a partire dal corso del torrente Rava di Roccaravindola, che costituiva sino a quel momento il confine del blocco delle terre monastiche, comprende un’area posta sulla riva destra del Volturno che si addentra nella piana venafrana per circa tre chilometri in direzione della città. Successivamente, fra 815 e 817, e poi ancora con due atti del principe Sicardo, nell’833 e nell’836, l’abbazia entra in possesso di altre terre che consentono di ampliare ulteriormente le proprie pertinenze, spingendone i confini sino al corso della Rava di Poz-zilli, che corre alle spalle del santuario di S. Nicandro (oggi all’entrata del centro abitato di Venafro) e andando a includere le colline che sovrastano la piana del Volturno, fra gli odierni abitati di Roccaravindola, Pozzilli e Filignano. Una parte delle terre che l’abbazia aveva ricevuto dalla genero-sità del principe era stata da questi revocata a degli altri personaggi che ne avevano sino a quel momento gestito l’utilizzo.

10. CV, doc. n. 94. 11. CV, docc. perd. nn. 56 e 57.

188 Federico Marazzi

Infine, fra 853 e 856, l’abate vulturnense Teuto riceve dai principi Radelgario e Adelchi anche la chiesa di S. Maria in Oliveto, che proba-bilmente costituiva l’originario centro dominicale a coordinamento delle terre che, via via, erano state trasferite sotto il controllo del monastero.

Le terre oggetto di questi trasferimenti presentano due caratteristiche comuni: sono tutte localizzate in finibus Benafranis e sono tutte di originaria pertinenza fiscale. In alcuni casi, e cioè quando di esse dispongono diretta-mente i principi, ciò è evidente senza alcuna ombra di dubbio. Negli altri casi, in cui gli autori degli atti in favore dell’abbazia sono personaggi diversi, abbiamo però concreti indizi del fatto che la condizione giuridica originaria dei beni trattati fosse la medesima; ciò sia perché esse si trovano in chiara contiguità con le porzioni di terreno cedute dai principi, sia perché i detentori delle terre confiscate da Sicardo detenevano beni confinanti con quelli degli altri donatori e sia perché tutti questi personaggi sembrano appartenere, per la cospicuità dei patrimoni fondiari di cui sono detentori, a una condizione sociale elevata e quindi ideali controparti del fisco per la gestione di beni ad esso pertinenti.12 Tra l’altro, come si è visto, anche la cessione effettuata nel 955 riguarda terre (contigue a quelle documentate negli atti del IX secolo) ancora riconosciute come appartenenti al palatium principesco.

Ma l’elemento che, forse, più di ogni altro gioca in favore di un’attribu-zione di tutti questi beni all’assiette foncière del fisco principesco è da rinve-nire nel fatto che essi finiscono per formare, dal punto di vista geografico, un tutt’uno con il blocco di terre fiscali che l’abbazia di S. Vincenzo al Volturno già deteneva, all’inizio del IX secolo, nel territorio dell’alta valle del Voltur-no e il cui ingresso nel patrimonio abbaziale era stato frutto di interventi dei duchi di Benevento, dal tempo di Gisulfo I sino a quello di Arechi II.13

In sostanza, sembrerebbe che tutta l’alta valle del Volturno e le montagne che la circondavano, sin quasi alle porte di Venafro, costituisse in origine un unico blocco di terre fiscali, la cui prima formazione potrebbe essere ricon-dotta almeno al momento degli ampliamenti territoriali verso nord del ducato di Benevento, avvenuto alla fine del VII secolo ad opera del già ricordato Gisulfo I. In aggiunta, come vedremo più avanti, un’altra ingombrante pre-

12. Si tratta di personaggi che, in genere, risultano detenere beni anche in diverse altre aree del territorio beneventano.

13. Su tutti questi documenti il cui testo è riportato dal Chronicon Vulturnense, mi sono soffermato in dettaglio nel mio lavoro San Vincenzo al Volturno. L’abbazia e il suo territorium, pp. 26-38.

189Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

senza si era contemporaneamente materializzata, e cioè quella dell’abbazia di Montecassino, i cui interessi patrimoniali si erano estesi sui colli che sovra-stano la città di Venafro sui lati nord e ovest. L’ampliamento delle pertinenze cassinesi è avvenuto con modalità che non è stato sinora possibile chiarire con altrettanta precisione, ma è verosimile che esso avesse seguito percorsi e forme giuridiche non dissimili da quelle viste per il cenobio vulturnense.

Le fonti sono mute riguardo all’organizzazione amministrativa origi-naria di questi beni. In ogni caso, è evidente che la percezione del loro status doveva essere diversa. Al contrario, infatti, del blocco di terre entrato nella disponibilità dell’abbazia durante l’VIII secolo, quelle poste più val-le, oggetto delle cessioni effettuate nel secolo successivo, sono considerate ricadenti nei fines di Venafro. Ciò potrebbe aver determinato una situazione per cui, in qualche misura, il gastaldo di quella città si riteneva ancora coin-volto, anche se a titolo puramente ricognitivo, nella loro amministrazione e potrebbe altresì spiegare perché solo su di esse si appuntino le rivendicazio-ni avanzate da Paldefrit nel 954. L’intento di questo personaggio, a precisa-zione di quanto si è già detto, dovette quindi essere quello di imporre l’idea dell’esistenza di un districtus di Venafro, composto tanto dalla città e dal territorio ad essa immediatamente adiacente, quanto da quelle terre fiscali che, originariamente poste sotto la supervisione del castaldeus di Venafro, erano finite per entrare via via nell’orbita dell’abbazia vulturnense, ma ri-manendo comunque contrassegnate da un’appartenenza ai fines della città.

Che l’idea del gastaldo di Venafro fosse effettivamente quella di inglo-bare anche le terre di origine fiscale entro un districtus cittadino su cui egli potesse esercitare più vaste e significative prerogative giurisdizionali, sem-bra provarlo il confronto con la vicenda che contrappone, pochi anni dopo, l’abbazia di S. Vincenzo al comes di Isernia, Landolfo detto “il Greco”.

Questi, nel 964, si era visto attribuire dal principe Pandolfo Capodifer-ro, suo cugino, «integram civitatem Iserniensem cum tota pertinentia sua».14 Le terre concesse si spingevano, verso sud, a comprendere tutta la valle del fiume Cavaliere e le pendici settentrionali del Matese, sino agli attuali con-fini tra Molise e Campania; verso nord-est esse raggiungevano le alture che segnano lo spartiacque con il bacino del Trigno; verso nord-ovest, oltrepas-sando il corso della Vandra, includevano tutte le terre poste alla sinistra del Volturno e lambivano il corso del Sangro all’altezza di Alfedena.

14. A. Viti, Note di diplomatica ecclesiastica sulla contea di Molise dalle fonti delle pergamene capitolari di Isernia, Napoli 1972, perg. n. 2, pp. 346-347.

190 Federico Marazzi

In questa circostanza, come logica conseguenza del fatto che Landolfo fosse stato investito della titolatura di comes, il territorio che il principe gli affida viene definito comitatus Yserninus. La concessione del territorio, che si dichiara trasmissibile agli eredi di Landolfo, estromette in toto il principe da qualsiasi possibilità di controllo su di esso, e assume tanto la fattispecie – diremmo privatistica – della cessione di beni terrieri da usu-fruire (fruitio) da un punto di vista economico, quanto quella della delega ad agire su di esso dal punto di vista del pieno esercizio della pubblica giurisdizione (dominatio), senza nessuna ingerenza da parte di chicchessia, compreso il principe stesso e i suoi successori.

È evidente il passo avanti che viene compiuto rispetto al tentativo po-sto in essere da Paldefrit dieci anni prima e ciò non solo per il fatto che, nel caso isernino, il principe è pienamente consenziente, e anzi fautore dell’operazione, ma anche perché, attraverso di essa, s’intese chiaramente agire sul piano della definizione di una distrettuazione territoriale, saltando a piè pari qualsiasi considerazione sullo status giuridico delle terre che essa comprendeva.

Il problema, tuttavia, esisteva, e ve ne doveva essere consapevolezza, visto che emerse diciassette anni dopo, quando l’abbazia di S. Vincenzo al Volturno, che, con la concessione fatta da Pandolfo Capodiferro al cugino, si era vista sottrarre tutte le terre comprese fra il corso della Vandra e quel-lo del Volturno, portò il conte di Isernia davanti a un tribunale presieduto dall’imperatore Ottone II al fine di veder ripristinati i propri diritti.15

Anche in quel caso, il conte di Isernia, messo alle strette dalle rimo-stranze dell’abate vulturnense Giovanni IV, afferma che il motivo per cui egli si era impossessato delle terre abbaziali stava nel fatto che esse «pupli-ce esset [sic!]» e pertanto «pertineret [sic!] pro suo Yserniense comitatu». In sostanza, quindi, riemergono le ragioni a suo tempo addotte dal gastaldo Paldefrit: il compito del rappresentante in loco del principe è anche quello di occuparsi dell’amministrazione delle terre fiscali e quindi esse devono essere fatte rientrare nell’ambito della sua diretta giurisdizione.

Il caso volle che la questione potesse essere portata direttamente all’at-tenzione dell’imperatore, in quel momento presente nell’Italia del Sud, al quale dovette forse essere anche ricordato che il monastero di S. Vincen-zo al Volturno, come quello di Montecassino, era sub defensione domini imperatoris, secondo quanto disposto nella Divisio Ducatus Beneventani

15. CV, docc. nn. 151 e 152.

191Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

dell’849. Tra l’altro, il giudizio imperiale fu emesso quando Pandolfo Ca-podiferro era già morto e quindi era venuto a mancare, al conte di Iser-nia, il sostegno di colui che aveva definito, poco meno di vent’anni prima, l’estensione della contea di Isernia.

L’esito della contesa fu quindi favorevole a S. Vincenzo e, come nel caso della diatriba con il gastaldo-conte di Venafro, l’abbazia vide reinte-grati i propri diritti su tutti i territori dei quali si era vista sottrarre il con-trollo e su cui, fra l’altro, aveva anche iniziato a fondare dei nuovi villaggi, alcuni dei quali definiti nei documenti come castra.

3. Venafro, i suoi conti e il suo territorio dal 960 alla metà dell’XI secolo

Al tornante fra X e XI secolo, il territorio a monte della città di Vena-fro, lungo la valle del Volturno, era quindi caratterizzato dalla decisiva pre-senza degli interessi patrimoniali dell’abbazia di S. Vincenzo al Volturno.

Paldefrit aveva perso la sua partita e, come si è visto, una famiglia comprendente due cugini ambedue investiti della dignità di castaldei, a loro volta cugini di due fratelli figli di un defunto comes, avevano ribadito la preponderanza abbaziale in quell’area con un’ulteriore donazione di ter-re situate a un paio di chilometri dal centro urbano.

Purtroppo, dato che il documento non fornisce alcuna informazione sulla provenienza di questi illustri benefattori e per di più fu rogato in Be-nevento, è impossibile stabilire se essi fossero a loro volta venafrani.

Sembra però abbastanza certo che, sebbene Paldefrit non fosse più in vita dopo il 965, i suoi discendenti avessero ancora il controllo della città.16

Abbiamo infatti notizia di un Pandolfo, di un Paldo e di un Landolfo diacono, figli di Paldefrit, i quali, nel 966, avrebbero tentato contro Monte-cassino un’azione di analoga natura rispetto a quella intrapresa da loro pa dre dodici anni prima contro S. Vincenzo al Volturno.17 In una carta cas-

16. A. De Francesco, Origini e sviluppo del feudalesimo nel Molise fino alla caduta della dominazione normanna, parte I, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 34 (1909), 2, pp. 432-460 e 640-671: pp. 640-641.

17. Menzionato dal De Francesco, l’atto è tuttavia inedito e, nella circostanza della re-dazione del presente studio, non è stato possibile richiedere la visione dell’originale presso l’archivio di Montecassino.

192 Federico Marazzi

sinese, infatti, si riporta che costoro rivendicavano al loro possesso alcune curtes, detenute dall’abbazia laziale, poste fra il Volturno, il torrente Tri-verno e le terre di S. Vincenzo al Volturno.

Si tratta di una menzione di grande importanza, poiché trova perfetto riscontro in quanto viene ricordato nel giudicato del 954 a favore dell’ab-bazia vulturnense, nel testo del quale si ricorda, infatti, che una delle terrae di cui Paldefrit rivendicava il controllo era confinante con una terra Sancti Benedicti. I beni in questione, quindi, si collocavano a sud-ovest di quelli dell’abbazia di S. Vincenzo, comprendendo probabilmente lo spicchio più interno della piana di Pozzilli (dove adesso si trova l’omonimo abitato) e le alture alle spalle di essa, in direzione ovest, ove attualmente sorge il piccolo centro di Conca Casale.

Considerando nell’insieme il giudicato vulturnense del 954 e i dati della carta cassinese del 966 si può ben affermare che la città di Venafro era praticamente circondata dai possessi delle due grandi abbazie che, stando alla documentazione disponibile, sembrano essere assenti solo dalla zona della piana venafrana compresa tra la città e l’area ai piedi dell’attuale abitato di Sesto Campano.

È comprensibile quindi che, nel momento in cui diveniva meno strin-gente il controllo del potere centrale sulle aree più periferiche del principa-to, i gruppi aristocratici che localmente cercavano di consolidare la propria autonomia tentassero anche di conferire ad essa maggiore consistenza ter-ritoriale.

In un atto cassinese per l’abbazia di S. Maria in Cingla, datato al 969, si segnala la presenza di beni – purtroppo non altrimenti dettagliati – posti «in comitatu Benafrano»,18 stando con ciò a significare che l’esistenza di una circoscrizione territoriale definita con questo nome era ormai piena-mente riconosciuta. L’anno dopo, però, e cioè nel 970, un atto di donazione compiuto dal diacono Landolfo, uno dei tre fratelli figli del gastaldo Pal-defrit, mostra che i potenti vicini monastici potevano anche essere oggetto di atti di tipo diverso che consentissero un’interazione nei loro confronti di natura decisamente meno bellicosa.

Landolfo, infatti, nel 970 cede all’abate di Montecassino tutti i suoi beni posti sia dentro che fuori la città di Venafro, probabilmente in conco-mitanza con la sua decisione di divenire monaco (tale si qualifica nel docu-

18. E. Gattula, Ad Historiam Abbatiae Casinensis Accessiones, 2 voll., Venetiis 1734 (rist. Cassino 1994), 1, p. 98.

193Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

mento di quell’anno), forse andando a svolgere la sua professione proprio nell’abbazia laziale.19

Si potrebbe leggere questa decisione anche nel quadro di una volontà tesa a cercare nell’abbazia di Montecassino un partner politico alternativo a S. Vincenzo al Volturno, la cui presenza era forse avvertita nel territorio come eccessivamente preponderante da un punto di vista politico, consi-derando anche il fatto che il cenobio vulturnense, proprio in quello stesso torno di anni, stava procedendo alla creazione di una cintura di nuovi inse-diamenti appena a monte di Venafro (in particolare, i siti di Olivella e ad Causa nei primi anni Sessanta e Colle S. Angelo, Vandra e Vadu Traspadi-ni all’inizio degli anni Settanta).20

Dopo il 970 abbiamo circa cinquant’anni di silenzio sulle sorti del-la contea di Venafro, rotto solo dalla notizia, che la Chronica Monasterii Cassinensis colloca al 1018, di un assalto, organizzato dai conti di Venafro – di cui però viene taciuto il nome – alle terre cassinesi poste in immediata prossimità di quelle interessate dalla disputa del 966.

Il testo della cronaca, in un’aggiunta che lo Hoffmann attribuisce all’intervento di Pietro Diacono, recita che «Benafrani comites in posses-sione huius monasterii, que Vitecusum dicitur, ingredientes castrum ibi-dem et in loco, qui dicitur Aqua Fundata, edificare ceperunt».21 L’assalto venne rintuzzato e i venafrani sarebbero stati cacciati dai possessi cassinesi con conseguente demolizione dei castelli di cui si era avviata l’edificazio-

19. Il documento, riportato nel Registrum di Pietro Diacono (n. 231), dovrebbe esi-stere in originale a Montecassino ma il De Francesco, che ne dà notizia (Origine e sviluppo del feudalismo nel Molise, parte I, p. 641, nota 2), non menziona la collocazione che il documento avrebbe nell’archivio abbaziale. Le pagine dedicate dal De Francesco alla storia della contea di Venafro sono quelle da 640 a 647.

20. È da ricordare che un’altra importante presenza di pertinenze monastiche nel terri-torio di Venafro è quella costituita dai beni della già ricordata abbazia di S. Maria in Cingla, monastero femminile di fondazione longobarda (prima metà dell’VIII secolo) sito nel territo-rio di Ailano (CE), a poca distanza da Venafro in direzione di Alife, e sottoposto, con alterne vicende, al controllo di Montecassino. Tale presenza è attestata nel dicembre del 978 all’in-terno di un diploma di confirmatio bonorum emesso da Pandolfo Capodiferro, con il quale il principe garantiva all’abbazia anche l’immunità fiscale e giudiziaria. Nella seconda metà del X secolo, la comunità abbaziale risiedeva prevalentemente a Capua, dove si era trasferita in seguito alla distruzione subita – similmente a Montecassino e S. Vincenzo al Volturno – ad opera degli arabi alla fine del IX secolo e aveva rivendicato la propria indipendenza da Monte-cassino (H. Bloch, Montecassino in the Middle Ages, Città del Vaticano 1986, 1, pp. 243-264).

21. Chronica Monasterii Casinensis, ed. H. Hoffmann, Hannover 1984 (MGH. SS, 34), 2, 37 (d’ora in poi abbreviato in CMC).

194 Federico Marazzi

ne, ma, nel 1032, il conte Audoaldo, figlio del defunto comes Landolfo, risulta in possesso, insieme ai nipoti Landolfo e Pandolfo, di terre in Ac-quafondata, Cardito, Viticuso e Filignano.22

Le due notizie sono molto importanti, poiché indicano innanzitutto che, nell’area interessata dall’iniziativa militare dei conti di Venafro, non vi erano, alla data del 1018, insediamenti fortificati e non è chiaro neppure se quelli che essi avevano cercato di edificare fossero stati ripristinati o fossero efficienti nel 1032; in secondo luogo, lo stato di fatto rappresentato dalla carta del 1032 mostra che, oltre a quello cassinese, anche la compattezza del blocco fondiario vulturnense era stata intaccata dal dinamismo del lignag-gio comitale venafrano, come starebbe a dimostrare il fatto che i suoi espo-nenti detenessero beni nell’area di Filignano nel cui territorio insistevano le pertinenze di alcuni degli insediamenti creati ex novo dall’abbazia di S. Vin-cenzo nella seconda metà del X secolo, nonché la curtis di Fundilianum, di più antica origine, al centro della quale si trovava la chiesa di S. Eleuterio.

Questi due temi meritano una breve, ulteriore riflessione.

4. Qualche riflessione sull’incastellamento ai margini settentrionali della Langobardia Minor tra la fine del X e gli inizi dell’XI secolo

Il processo di incastellamento delle terre detenute dall’abbazia di S. Vincenzo nell’alta valle del Volturno, oggetto di numerosi studi e proposto come esempio paradigmatico di affermazione di questo “nuovo” tipo di in-sediamento in rapporto allo sviluppo parallelo di un tentativo, da parte del monastero, di formazione di una vera e propria signoria territoriale, si di-pana in realtà come un percorso complesso e caratterizzato da più fasi, cia-scuna di esse diversamente motivata da specifiche contingenze politiche.

Un castrum poté essere edificato dai monaci nei pressi dell’abbazia (forse in corrispondenza dell’attuale abitato di Castel S. Vincenzo) durante la prima metà del X secolo e un presidio fortificato esisteva già ad Alfedena nel 975; ma la realizzazione di una vera e propria rete di insediamenti nu-clea ti intorno all’abbazia, dopo un primo esordio all’inizio degli anni Set-tanta, prende effettivamente corpo solo nell’ultimo quindicennio del X seco-

22. Anche questo documento cassinese è inedito e se ne trova un’unica trascrizione in G. Morra, I conti longobardi di Venafro nei secoli X e XI, in «Almanacco del Molise», 1981, pp. 141-176, doc. 4.

195Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

lo. Essa è espressione della volontà degli abati di rilanciare il ruolo del sito ad fontes Vulturni in un momento in cui, riapertasi una fase di profonda in-stabilità politica nel principato di Capua-Benevento, i monaci optarono per il recupero di una maggiore vicinanza ai territori del regnum Italiae e agli scenari entro cui si dispiegava l’azione dell’autorità imperiale. Tra l’altro, l’incastellamento vulturnense si mantiene entro proporzioni piuttosto conte-nute, dal momento che, oltre ai due già ricordati siti di Castel S. Vincenzo e Alfedena, sono solo altri sei i villaggi di natura castrale fondati entro la fine del X secolo, mentre almeno quattro sono i siti insediati ex novo in questo stesso periodo che non assumono questa morfologia e rimangono apparen-temente efficienti – nella medesima limitata area geografica – almeno due curtes, la cui origine dovrebbe risalire a un periodo anteriore al X secolo.23

Purtroppo, i ritmi e le forme dell’incastellamento cassinese non riesco-no ancora a essere altrettanto comprensibili, a causa dello stato non ideale di edizione della documentazione del grande monastero laziale. Tuttavia, stando agli studi di Luigi Fabiani, apparsi alla fine degli anni Sessanta del XX secolo, e a un articolo – ormai risalente al 1976 – di Pierre Toubert,24 anche la situazione cassinese appare piuttosto frastagliata, forse più di quanto gli stessi due succitati studiosi vogliano ammettere. Sembrerebbe infatti chiaro che l’immagine di una Terra Sancti Benedicti completamente punteggiata di villaggi incastellati sia da riferirsi al pieno XII secolo, men-tre le prime menzioni di questo tipo di insediamenti, nel tardo X secolo, non solo sono piuttosto sporadiche, ma sembrano riferirsi prevalentemente a insediamenti la cui caratteristica era quella costituire presidi fortificati, dislocati in posizioni strategiche intorno all’abbazia, il cui sito era già stato munito di difese alla fine del IX secolo, al tempo dell’abate Bertario.

Nel giugno del 967 Pandolfo Capodiferro e suo figlio Landolfo III riconoscono infatti all’abate Aligerno la legittimità della costruzione della

23. Su questi temi rimando ancora al mio già citato studio San Vincenzo al Volturno. L’abbazia e il suo territorium, e a un secondo lavoro, San Vincenzo al Volturno fra X e XII secolo. Le “molte vite” di un monastero fra poteri universali e trasformazioni politiche del Mezzogiorno, Roma 2010 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo).

24. L. Fabiani, La terra di San Benedetto. Studio storico-giuridico sull’Abbazia di Montecassino dall’VIII al XIII secolo, 2 voll., Montecassino 1968 (Miscellanea Cassinese, 33 e 34); P. Toubert, Pour une histoire de l’environnement économique et sociale du Mont-Cassin (IXe-XIIe siècle), in «Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles- Lettres», nov.-dic. 1976, pp. 689-702 (ripubblicato in tr. it. in Id., Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell’Italia medievale, a cura di G. Sergi, Torino 1997, pp. 99-112).

196 Federico Marazzi

Rocca Janula, che sovrasta l’appena ricordata fortificazione dell’insedia-mento dell’odierna Cassino, nonché la torre di S. Giorgio – corrispondente all’odierno abitato di S. Giorgio a Liri25 – che controllava il percorso stra-dale che, dalla costa gaetana, conduceva a Montecassino. Siamo quindi – e ciò doveva valere in particolare per la Rocca Janula – in presenza di vere e proprie fortezze “dominicali”, la cui natura non doveva essere di molto differente da quella del castrum propinquum monasterio Sancti Vincentii, già esistente nel 945, quando i monaci vulturnensi vi insediarono una co-munità di coltivatori e dove non è da escludere potessero risiedere anche funzionari del monastero – e talora gli abati stessi – per la stipula degli atti che il Chronicon Vulturnense indica come redatti «in castello Samnie». D’altra parte, va ricordato che anche presso l’abbazia di Cluny, del cui abate Oddone Aligerno era in qualche modo un discepolo, intorno al 920 era stato fondato un castello che, oltre ad avere una funzione di protezio-ne dell’abbazia, costituiva la sede ove avveniva anche la stipula di atti di diversa natura.26

Nell’atto del 967 viene menzionato anche il castello di S. Angelo in Theodice, la cui fondazione risaliva a poco avanti quell’anno,27 e che sor-vegliava il corso del Gari nel punto in cui, risalendo da valle, si trovava l’accesso alla conca di Cassino. Esso costituisce la prima vera e propria operazione fondativa di un villaggio incastellato con insediamento di una comunità destinata ad abitarvi stabilmente: un villaggio incastellato “clas-sico”, quindi, ma con la particolarità che le mura del castello vengono fatte costruire dall’abate Aligerno, che si serve per ciò di magistri fabricato-res specializzati e direttamente alle sue dipendenze. Il controllo dell’abate su questa fondazione è quindi diretto e ravvicinato e sarebbe utile poter comprendere se esso implicasse anche l’utilizzo degli habitatores che vi vengono insediati come vera e propria milizia a sua diretta disposizione.

Fermo restando che in questa sede l’argomento può solo essere og-getto di un accenno, andrebbe quindi ben valutato il significato giuridico, politico e sociale di queste prime fondazioni castrali, evitando automati-smi comparativi con quelle che fioriranno numerose durante il pieno XI secolo, ma riflettendo piuttosto se sia più opportuno porle in relazione con

25. Bloch, Montecassino in the Middle Ages, 1, p. 178. 26. D. Mehu, Paix et communautés autour de l’abbaye de Cluny. Xe-XVe siècle, Lyon

20102, p. 49. 27. La carta di fondazione è edita in L. Tosti, Storia della badia di Montecassino, 1,

Napoli 1842, app. XIV, pp. 334-338.

197Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

i castella di cui le fonti danno menzione, nei territori della Langobardia Minor, durante la seconda metà del IX secolo. Essi, infatti, pur se apparsi – soprattutto nel territorio capuano – nel contesto del processo disgregativo cui i principati beneventano e salernitano sono soggetti, si caratterizzano comunque come iniziative frutto del dinamismo degli esponenti dei vari rami della dinastia comitale capuana. Essi avevano prevalentemente base entro centri urbani (oltre a Capua: Calvi, Suessola e Teano), le cui strutture difensive vengono in questo periodo recuperate e potenziate, e le fortez-ze extraurbane di cui è menzione nelle fonti, o sono presidi a vocazione prettamente militare dipendenti dalle città (come ad esempio è il caso del Castrum Pilense, nel territorio dell’attuale Conca della Campania), ovvero appaiono come iniziative volte al trasferimento in una nuova posizione di un centro urbano sede di gastaldato (la fortezza di Caserta, di cui si ha la prima attestazione nell’860-861, che sostituisce l’ormai scomparsa città di Calatia).28 Analogamente, Rodoaldo, gastaldo di Aquino, edifica intorno all’860 il castello di Pontecorvo per rafforzare in chiave autonomistica nei confronti dei capuani il proprio controllo sul territorio, ma sempre conser-vando nell’antica sede urbana aquinate il centro della propria signoria.29

Anche il processo disgregativo dell’unità territoriale del ducato di Gae ta, che si palesa durante i decenni finali del X secolo, ed è stato illu-strato da uno studio di Paolo Delogu di qualche anno addietro,30 avviene attraverso una distribuzione di porzioni del territorio ducale ai membri del-la famiglia ducale. Ciascuna di esse gravita su centri (talora costituiti da insediamenti già esistenti, come Fondi e Traetto, talaltra da centri apparen-temente di nuova fondazione, come Suio e Castro d’Argento) che appaiono come sorte di “capitali in sedicesimo” dei piccoli domini che ciascuno di essi si ritaglia nell’ambito del già ristretto territorio del ducato.

È evidente, tuttavia, che nessuno dei casi sin qui esaminati – che crono-logicamente si estendono sino al pieno X secolo – può essere fatto rientrare nel novero dei villaggi incastellati “classici”, derivanti dall’insediamento di gruppi di persone, con finalità primarie di colonizzazione produttiva del territorio, derivanti dall’iniziativa di poteri signorili che abbiano nel terri-torio rurale il loro centro gravitazionale.

28. G. Tescione, Caserta medievale e i suoi conti e signori, Caserta 1990, pp. 22-25. 29. Vedi N. Cilento, Le origini della signoria capuana nella Longobardia Minore,

Roma 1966 (Studi storici, 69-70), pp. 32-33. 30. P. Delogu, Il ducato di Gaeta dal IX all’XI secolo. Istituzioni e società, in Storia del

Mezzogiorno, a cura di G. Galasso, R. Romeo, 1, 1, Napoli 1989, pp. 189-236: pp. 205-212.

198 Federico Marazzi

Come si è visto, anche il caso dell’insediamento cassinese di S. An-gelo in Theodice, se da un lato manifesta caratteristiche tali da poter es-sere stato considerato da Toubert come “prototipo” dell’incastellamento cassinese, dall’altro – visto nell’ottica della strategia di difesa del territo-rio abbaziale proprio nei confronti del ducato gaetano – appare, in virtù dell’intervento diretto dell’abate nella costruzione delle fortificazioni, qua-si (mi sia consentito il paragone storicamente improprio) come una di quel-le “terre nuove” fondate dagli stati cittadini italiani del basso medioevo a difesa dei propri confini. Ciò, ovviamente, accettando “a monte” l’idea che l’abbazia di Montecassino costituisse, sia pur con caratteristiche del tutto peculiari, un insediamento urbano vero e proprio, e che tale era comunque visto e rappresentato non solo dall’anonimo cronista della Chronica Sancti Benedicti Casinensis del tardo IX secolo, ma ancora da Leone Ostiense e Pietro Diacono tra la fine dell’XI e gli inizi del XII. Essi, infatti, distinguo-no chiaramente l’abbatia vera e propria, posta sulla cima della collina, dai castra di S. Pietro edificati nell’area dell’antica Casinum e della Rocca Ja-nula, che circondavano e proteggevano l’insediamento vallivo dell’attuale Cassino, che, a sua volta, viene sempre definito nel testo della Chronaca Monasterii Casinensis come civitas di S. Germano.

Tenendo presenti queste considerazioni, non deve sorprendere che le iniziative volte alla creazione di insediamenti castrali da parte dei conti di Venafro costituiscano un fenomeno che, cronologicamente, si pone ben en-tro l’XI secolo e non assumano, se non nei decenni successivi, contorni di sistematicità. Peraltro, l’unico centro incastellato di una certa consistenza nei dintorni di Venafro è costituito dall’abitato di Sesto Campano, che sem-bra costituirsi in signoria autonoma durante il primo quarto dell’XI secolo, retta da conti che dovrebbero discendere dallo stesso lignaggio familiare di quelli venafrani, ma che, all’inizio degli anni Quaranta, sono sicuramente imparentati con il principe di Capua, Pandolfo IV.31 Esso potrebbe rappre-sentare quindi l’esito di una dinamica simile a quella vista per il ducato di Gaeta (e ancor prima per la contea di Capua nel IX secolo), in cui il lignag-gio che detiene il potere presso il centro urbano dominante in un determinato territorio concede a propri parenti il controllo di insediamenti satelliti, con la possibilità, ovviamente, che questi possano poi perseguire una loro politica autonoma e perfino antitetica a quella del ramo principale, basato nella città.

31. M. Schipa, Il Mezzogiorno d’Italia. Ducato di Napoli e Principato di Salerno, Bari 1923, p. 134.

199Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

Solo l’area più settentrionale del territorio “longobardo” sembra pro-porre, già agli esordi dell’ultimo quarto del X secolo, fenomenologie più decisamente riconducibili a quanto la storiografia ha rilevato per le aree ricadenti nel territorio del regnum, quali la Sabina, il Reatino e l’Abruzzo.

Ad esempio, è abbastanza interessante la fondazione di un castello, nel 976, da parte degli homines del piccolo centro di Vicalvi (centro po-sto fra Atina e Sora), su terre acquisite dall’abbazia di Montecassino nei pressi di Vicalvi stessa.32 Ancora più interessante (ma in questa sede si può solo accennare al problema) è la costituzione, nei decenni finali del X secolo, di un vero e proprio réseau di castelli, nell’area compresa tra le valli del Sangro e del Trigno, ad opera della consorteria aristocratica dei filii Borrelli, derivante da un ramo dei conti della Marsica. La particolarità della conformazione del radicamento territoriale di questo gruppo familia-re è – contrariamente agli altri casi sin qui esaminati – quella di non avere come proprio fulcro un centro urbano dominante. L’antica città romana di Trivento, infatti, non assurse mai al rango di “capitale” di questo dominio signorile, poiché i maggiori esponenti del lignaggio mantennero la loro residenza in castella che non sembrano (in mancanza di dati archeologici che ne precisino ulteriormente la cronologia) aver conosciuto precedenti fasi di occupazione: mi riferisco in primo luogo a Pietrabbondante, ma anche a Bagnoli del Trigno e Roccasicura, dai quali sarebbero poi derivate numerose altre fondazioni di villaggi fortificati nell’area a cavallo degli odierni territori molisano e abruzzese.

Sebbene manchi ad oggi ancora uno studio esaustivo sul problema, potrebbe non costituire un azzardo l’ipotizzare che l’apparentemente limi-tato e tardivo sviluppo dei villaggi incastellati nell’area più settentrionale della Langobardia Minor possa essere dipeso dalla tendenziale prevalenza del radicamento urbano degli esponenti del potere territoriale, anche quan-do questo si frammenta in numerose signorie autonome dal potere centrale. La realizzazione di castelli in ambito extraurbano non sarebbe stata quindi motivata primariamente da esigenze di riorganizzazione del popolamento rurale (che continuerebbe a essere caratterizzato da forme aperte e sparse sul territorio), bensì soprattutto da puntuali necessità di carattere militare. Potrebbero costituire un’eccezione a ciò le aree più a ridosso delle frontiere con il regnum, dove (forse anche per influsso delle esperienze che matu-ravano nei territori laziali e abruzzesi) già nel corso dell’ultimo quarto del

32. CMC, II, 6.

200 Federico Marazzi

X secolo sembra diffondersi la tipologia del villaggio incastellato di po-polamento, come dimostrerebbero i casi dell’abbazia vulturnense, quello del castello di Vicalvi nel Cassinate e quello degli insediamenti fondati dal la consorteria dei Borrelli. S. Vincenzo si mostrerebbe particolarmente dinamica in virtù del fatto che le nuove fondazioni castrali sorgono in cor-rispondenza del rilancio della sede abbaziale molisana, a partire dagli anni Ottanta del X secolo, che comporta l’esigenza della costruzione ex novo di un nucleo di controllo signorile sull’area a cavallo delle valli del Sangro e del Volturno, rimasto a lungo in una sorta di “limbo funzionale”, con il trasferimento della comunità monastica a Capua, avvenuto dopo l’881.33 Montecassino, invece (ma la prudenza è d’obbligo, dato lo stato della do-cumentazione), sembrerebbe essere stata inizialmente più cauta nell’intra-prendere questa strada.

5. La contea di Venafro e i suoi rapporti con Montecassino e S. Vincenzo al Volturno durante la prima metà dell’XI secolo

Sino agli anni Dieci dell’XI secolo la microrealtà geopolitica dell’area venafrana era rimasta più o meno inalterata rispetto agli equilibri definitisi durante il IX secolo. Il fallimento dei tentativi di espansione territoriale portati avanti dai gastaldi-conti di Venafro fra gli anni Cinquanta e Sessan-ta del X secolo ai danni di Montecassino e S. Vincenzo al Volturno aveva infatti lasciati intonsi i nuclei patrimoniali dei due grandi monasteri, che giungevano sino alle porte della città.

A partire però dal terzo decennio dell’XI secolo la situazione conosce un’imprevista accelerazione, che sfocia in evidenti mutazioni dell’assetto del territorio.

L’affievolirsi della presenza imperiale nell’Italia meridionale dopo la discesa di Enrico II nel 1022 fece infatti trovare soprattutto S. Vincenzo al Volturno sguarnita di fronte all’accendersi del dinamismo delle forze locali.

In particolare, il principe di Capua Pandolfo IV, alleandosi con i bizan-tini allora in piena espansione nello scacchiere pugliese, pose in essere un deciso tentativo di egemonia nell’area beneventano-capuana, cercando so-prattutto di rafforzare le proprie posizioni nell’area più settentrionale del-

33. Su questo argomento rimando ai miei lavori, San Vincenzo al Volturno. L’abbazia e il suo territorium, e San Vincenzo al Volturno fra X e XII secolo.

201Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

la Langobardia Minor. Il piano si sarebbe dovuto attuare sostanzialmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi: l’alleanza, più o meno coatta, con i rappresentanti delle signorie presenti sul territorio; l’abbattimento dell’indipendenza del ducato di Gaeta, per garantirsi uno sbocco sul mare; il soggiogamento delle due grandi abbazie di Montecassino e S. Vincenzo al Volturno.

Non è possibile ripercorrere tutta la parabola, decisamente appassio-nante, del percorso politico di Pandolfo IV che si dipana, con alterne vi-cende, nell’arco di un trentennio, dalla fine degli anni Dieci sino alla fine degli anni Quaranta dell’XI secolo. Tuttavia, basterà dire che, quanto a Montecassino, l’azione di Pandolfo giunse sino all’imposizione di due suoi protetti alla guida dell’abbazia; mentre, pur non riuscendo a fare altrettan-to con S. Vincenzo al Volturno, Pandolfo, come vedremo fra un attimo, contribuì a indebolirne notevolmente le posizioni di antico e consolidato predominio nel territorio dell’alta valle del Volturno.

La ricerca del consenso delle forze locali passò attraverso l’incorag-giamento delle loro aspirazioni al rafforzamento delle proprie sfere d’in-fluenza. Similmente a come aveva fatto qualche decennio prima Pandolfo Capodiferro (ad esempio nei confronti del conte di Isernia), ciò poteva facilmente avvenire a spese dei patrimoni dei due grandi monasteri: quello cassinese e quello vulturnense.

È sicuramente in quest’ottica che va inserita l’iniziativa dei filii Bor-relli contro S. Vincenzo al Volturno, che portò al saccheggio dell’abbazia fra 1036 e 1037 e alla conseguente occupazione di gran parte dei suoi beni fondiari nell’area a nord e a est di essa.34 Ma io credo che anche l’azione avviata nel 1032 dai conti di Venafro nei confronti dei beni cassinesi di Ac-quafondata, Casal Cassinese, Cardito e Viticuso debba essere inserita nel medesimo contesto (probabilmente a reiterazione di quella intrapresa nel 1018), e che ad esso sia da attribuire anche la lamentela espressa dall’abate cassinese Richerio, nel 1044, relativamente al fatto che un oppidum ano-nimo di proprietà dell’abbazia (forse uno di quelli già precedentemente ricordati?), sito nel territorio di Venafro, fosse stato assalito e devastato.35

Ma all’espansionismo dei conti di Venafro si riferisce anche la con-temporanea aggressione ai beni vulturnensi posti al di qua dell’attuale

34. Il Chronicon Vulturnense (III, p. 79) dice chiaramente che fu su istigazione di Pandolfo IV che i Borrelli intrapresero l’azione contro il monastero molisano.

35. De Francesco, Origini e sviluppo del feudalismo nel Molise, p. 643, nota 3.

202 Federico Marazzi

confine molisano, ricadenti nel territorio di Filignano. Peraltro, è da rite-nere come fortemente probabile che l’ampliamento dell’area d’influenza dei conti di Venafro avesse intaccato anche altre aree. Nel 1074, infatti, il conte venafrano di allora – il normanno Ugo Morino, su cui si tornerà più avanti – effettuò una donazione in favore di Montecassino della chiesa di S. Barbato, posta ai piedi dell’abitato attuale di Roccaravindola:36 non è da escludere che ciò possa essere la spia del fatto che, fra gli anni Trenta e Quaranta, i conti avessero esteso, almeno in parte, il proprio controllo anche sui possessi che il monastero deteneva nell’area fra S. Maria Oliveto e Venafro stessa. Inoltre, risulta che, nel 1049, i conti di Venafro fossero in possesso di un castello, detto di S. Arcangelo, sito sulla collina soprastante l’attuale abitato di Mastrati, sulla riva sinistra del Volturno, più o meno di fronte a Sesto Campano (il toponimo è ancor oggi riconoscibile), di cui la vicina abbazia di S. Maria in Cingla aveva cercato di entrare in possesso;37 alcuni altri documenti degli anni Sessanta e Ottanta dell’XI secolo – su cui tornerò fra breve – attestano che la dinastia comitale venafrana aveva avuto sino a quel periodo, nella stessa area in cui si trova Mastrati, anche il controllo dei castelli di Ciorlano e Torcino (sorti evidentemente durante l’XI secolo).

Tutti questi beni ricadevano in un’area che, almeno sino a tutto il X secolo, era stata interamente nella disponibilità dell’abbazia vulturnense, così come, sull’altra sponda del fiume, lo era il castello di Cerasuolo, po-sto poco a monte di Filignano. In questo territorio, denominato ad Causa, l’abbazia aveva impiantato, negli anni Sessanta del X secolo, una comunità di rustici, ma con una modalità insediativa che inizialmente non prevedeva la presenza di un abitato accentrato.38 Il castello dovette quindi sorgere in seguito, forse per iniziativa dell’abate Ilario, negli anni Venti dell’XI seco-lo, quando cominciò a evidenziarsi, contro le terre abbaziali, la minaccia convergente dei Borrelli da nord e dei conti di Venafro da sud. Ma proba-bilmente l’abbazia ne perse il controllo, come del resto avvenne anche per tutte le altre proprietà sin qui ricordate, nel difficile periodo compreso fra gli anni Trenta e Quaranta dell’XI secolo e, ancora nel 1086, i conti longo-bardi di Venafro ne risultavano in possesso.

36. Bloch, Montecassino in the Middle Ages, 1, p. 456. 37. E. Gattula, Historia Abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa, 1,

Venetiis 1733 (rist. Cassino 1994), pp. 40-41. 38. CV, doc. n. 112.

203Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

In altre parole, l’alleanza con Pandolfo avrebbe fruttato ai dinasti ve-nafrani la realizzazione di un disegno di ampliamento dei propri domini verso nord e verso est, rompendo quindi quella sorta di “accerchiamento” della città da parte dei patrimoni monastici, che si era palesato sin dalla prima metà del IX secolo.

6. Il tramonto della contea longobarda di Venafro al volgere dell’XI secolo

I successi dei conti longobardi di Venafro avrebbero però avuto breve durata, così come avrebbero conosciuto destini diversi i processi di rimodel-lamento degli interessi patrimoniali e dell’influsso politico delle due grandi abbazie di S. Vincenzo e Montecassino sul territorio della città molisana.

S. Vincenzo al Volturno, infatti, anche dopo il tramonto dell’astro di Pandolfo IV, non riuscì a trovare un modus vivendi favorevole con le si-gnorie locali di più antica origine, quali soprattutto i Borrelli, né riuscì a intessere con i nuovi protagonisti dello scenario italo-meridionale, e cioè i normanni, legami di cointeressenza che le permettessero di trovare, una volta dissoltasi la presenza imperiale, sponde politiche che ne sostenessero e ne rafforzassero la presenza sul territorio. Ciò comportò come conse-guenza un faticoso recupero, ma solo verso la fine degli anni Cinquanta, del cuore dei beni abbaziali nell’alta valle del Volturno aggrediti dai Bor-relli una ventina d’anni prima e, sull’altro versante, un’erosione piutto-sto marcata dei patrimoni nell’area venafrana, come si è appena visto. Al contrario, paradossalmente, la sottomissione a Pandolfo IV, pur non man-cando di provocare danni, risparmiò però a Montecassino conflitti frontali simili a quello che oppose S. Vincenzo ai Borrelli, che anzi consolidarono con il cenobio laziale un legame sempre più stretto; successivamente, la lungimirante politica di avvicinamento ai normanni, che Desiderio avviò sin da prima del suo accesso alla carica abbaziale, rese Montecassino un interlocutore privilegiato in primis dei principi di Capua, ma non mancò di produrre i suoi frutti anche nei confronti degli Altavilla e del loro en-tourage.39 Infine, il fatto che Desiderio fosse, per nascita, un esponente

39. M. Dell’Omo, Desiderio e Montecassino, in Id., Montecassino medievale. Genesi di un simbolo, storia di una realtà, Montecassino 2008 (Biblioteca della Miscellanea Cas-sinese, 15), pp. 89-100.

204 Federico Marazzi

dell’antica aristocrazia longobarda (al contrario dell’abate vulturnense a lui contemporaneo, Giovanni V, che era marsicano), fu probabilmente un elemento che giocò a favore di una più decisa preferenza verso Montecas-sino da parte degli esponenti dei lignaggi longobardi basati nell’area fra Campania e Molise, i quali, di fronte alla sempre più inarrestabile crescita della presenza normanna, trovarono opportuno affidare alla gestione del monastero laziale parti cospicue dei loro patrimoni fondiari.

Proprio il percorso finale della parabola della contea “longobarda” di Venafro appare emblematico in tal senso.

La frammentarietà della documentazione disponibile permette tuttavia di delineare una situazione in cui – subito dopo la metà dell’XI secolo – il titolo comitale venafrano era appannaggio di due distinti lignaggi. Stando all’opinione del De Francesco e del Morra, essi dovrebbero rappresentare le due fazioni che, rispettivamente, avevano sostenuto o avversato l’azione di Pandolfo IV, sia pure in modo non necessariamente continuativo e coe-rente. L’una rappresentava la discendenza del conte Pandolfo di Teano, che, cugino del primo, gli era stato sostituito – divenendo Pandolfo VI – alla dignità principesca capuana dall’imperatore Enrico II;40 l’altra deri-vava dal lignaggio dei conti di Calvi.

Data la mancanza di nessi documentari sufficientemente accertati, non è chiaro se e come i soggetti che compaiono nei documenti negli anni Ses-santa dell’XI secolo fossero imparentati con coloro che avevano detenuto la carica comitale sino agli anni Trenta. A mio avviso è ipotizzabile che coloro che figurano come conti nella carta del 1032 (di cui pure non è pos-sibile, allo stato attuale, acclarare con assoluta sicurezza la discendenza da coloro che detenevano il medesimo titolo alla fine del X secolo) possano essere imparentati con il ramo dei conti di Teano, in virtù della successione onomastica che la documentazione attesta.

Fra il 1060 e il 1070 i due lignaggi si associano attraverso il matri-monio che congiunge Atta, appartenente alla stirpe derivante dai conti di Calvi, con Giovanni, discendente del lignaggio di Pandolfo VI. Ma la mos-sa, se intesa a compattare il controllo dei due gruppi familiari sulla città e il territorio, fu troppo tardiva per garantire il raggiungimento di questo

40. J. Gay, L’Italia meridionale e l’impero bizantino. Dall’avvento di Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867-1071), Roma 2001 (rist. dell’edizione Firenze 1917), pp. 396-397. Il quinto Pandolfo della serie dei principi longobardi di Capua è il figlio del quar-to, e da questi associato al potere.

205Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

obiettivo. Come abbiamo visto in precedenza, infatti, nel 1072 appare già investito del titolo comitale di Venafro un normanno, Ugo Morino, proba-bilmente seguace di Roberto il Guiscardo.

È difficile dire in che modo il potere sulla città venisse condiviso fra i rappresentanti delle vecchie stirpi longobarde e la presenza di un conte normanno. È stato però debitamente posto in rilievo come i documenti che ci informano della presenza – almeno sino agli anni Venti del XII secolo – degli ultimi esponenti longobardi siano tutti costituiti da carte cassinesi che testimoniano di una devoluzione incessante di beni, siti nella città e nel suo territorio, che essi compiono in favore del cenobio laziale, tra i quali un gruppo di chiese e piccoli monasteri. Essi dovrebbero essere indizio di una pregressa attività volta probabilmente a formare una rete a supporto della gestione dei beni fondiari distribuiti nell’area circostante la città e anche a dispiegare una politica di promozione di fondazioni religiose legate diret-tamente al proprio casato, che è caratteristica peculiare delle stirpi signorili di questo periodo, e non solo in questa parte dell’Italia meridionale di cui ora ci stiamo occupando.

Il frettoloso e massiccio trasferimento di questi beni sotto la giurisdi-zione cassinese sembra però denunciare, nella situazione venutasi a creare con l’affermazione definitiva dei normanni, l’impossibilità per i conti lon-gobardi di Venafro di gestire in proprio tale sistema, in conseguenza di una capacità ormai fortemente compromessa di controllo politico sulla città e sul suo hinterland.

Circa una cinquantina di anni fa, il monaco archeologo di Montecas-sino, don Angelo Pantoni, scoprì tra le epigrafi conservate nell’abbazia l’epi taffio sepolcrale di un Adenulfus comes filius Paldi comitis de Vena-fro.41 Il personaggio in questione, che esibisce ancora il titolo comitale, non avrebbe però esercitato alcun effettivo potere sulla città e sarebbe, secondo Pantoni, il figlio, vissuto durante la prima metà del XII secolo, di un conte Paldo (vivente almeno sino al 1123), figlio a sua volta di Atta e Giovanni, i personaggi che, intorno al 1070, con il loro matrimonio avevano riunito i due precedenti lignaggi comitali longobardi.

Questo Paldo, padre di Atenolfo, avrebbe tentato in effetti di rigua-dagnare, poco prima del 1100, un qualche spazio di azione politica, ma venne arrestato e incarcerato dal conte Ugo di Boiano, del quale pure si era

41. A. Pantoni, Un conte longobardo di Venafro seppellito a Montecassino, in «Sam-nium», 34 (1961), 1/2, pp. 58-69.

206 Federico Marazzi

dichiarato vassallo. Ma la cosa interessante è che, a contrastare le velleità di Paldo, non fu un conte normanno “di Venafro”, di cui non vi è più men-zione dopo la breve apparizione di Ugo Morino, bensì il conte di Boiano, Ugo de Moulins, che aveva progressivamente esteso il proprio controllo a tutto l’attuale Molise occidentale.

La rilevanza degli interessi cassinesi nella città e nel territorio perdura ben entro il XII secolo ed è evidente dalle fonti la vicinanza all’abbazia anche dei titolari della diocesi riunita di Isernia e Venafro, materializzata dalla loro partecipazione a cerimonie tenutesi a Montecassino e alla loro presenza come testimoni ad atti di donazione compiuti dai conti di Boiano in suo favore; peraltro, il vescovo Pietro, in carica sino al 1080, sarebbe stato egli stesso un monaco cassinese.

Ridottasi ormai definitivamente alle aree intorno alle sorgenti del Vol-turno l’area d’influenza dell’abbazia di S. Vincenzo, con il formarsi della monarchia il territorio compreso fra Venafro e l’abbazia avrebbe visto sor-gere numerose nuove signorie di castello, che però sembrano completa-mente scisse da qualsiasi rapporto di subordinazione con la città e seguono piuttosto un destino legato al quadro generale dell’organizzazione ammi-nistrativa e militare del regno.42

Fermo restando che la documentazione richiamata in queste note, soprattutto con finalità di ricostruzione del filo degli eventi di carattere politico, attende ancora di essere esaminata in modo davvero esaustivo dal punto di vista dell’organizzazione della vita economica e di quella in-sediativa e religiosa del territorio fra XI e XII secolo, l’impressione che si ha è che, in sostanza, con l’esautorazione definitiva della dinastia comitale longobarda, si verifica un’eclissi politica della città nel suo insieme. La storia, quanto meno bicentenaria, di una forma di autonomia di Venafro e del suo territorio non sembra quindi lasciare in eredità forme di dinamismo politico cittadino in grado di rimpiazzare, almeno entro certi limiti, il pote-re comitale e di dialogare con i nuovi dominatori.

Come avviene anche per altri centri dell’antico principato beneventa-no, quale ad esempio la vicina Isernia, la scomparsa degli “ultimi longo-bardi” sembra comportare un complessivo offuscamento di quel sistema di governo del territorio – che i longobardi avevano ereditato dall’assetto am-ministrativo di età tardoantica – il cui centro gravitazionale era comunque

42. E. Cuozzo, Il formarsi della feudalità normanna nel Molise, in Id., Normanni. Feudi e feudatari, Salerno 1996, pp. 27-54.

207Ultimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio

rappresentato dalla preminenza dei centri urbani. In Molise, questo cambia-mento, che l’organizzazione amministrativa concretizzatasi con l’avvento della monarchia normanna porta a definitiva affermazione, comporta il ri-sultato di una marginalizzazione delle città che estenderà le sue conseguen-ze ben dentro i secoli del basso medioevo e sino all’età moderna.43

43. R. Colapietra, La società molisana fra Cinquecento e Seicento, in Storia del Mo-lise, a cura di G. Massullo, 3, Roma-Bari 2000, pp. 17-29.