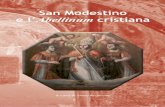

Modelli impaginativi delle iscrizioni funerarie elitarie tra longobardi e carolingi

Transcript of Modelli impaginativi delle iscrizioni funerarie elitarie tra longobardi e carolingi

Direttori · EditorsMario Capasso · Giancarlo Prato

Comitato d’Onore · Honour BoardEsin Atil · Vasilis Atsalos · Antonio Bravo-García

Paul Canart · Ernst Gamillscheg · Francisco Gimeno BlayDieter Harlfinger · Louis Holtz · Birger Munk Olsen · Francis Newton

Giovanna Nicolaj · Colette Sirat

Comitato scientifico · Scientific BoardMalachi Beit-Arié · Carlo Carletti · Angel Escobar Chico · Pasquale Cordasco

Marco D’Agostino · Luisa D’Arienzo · Paola Davoli · Paola DegniGiuseppe De Gregorio · Flavia De Rubeis · Axinia Dzurova · Paolo Eleuteri

Maria Rosa Formentin · Christian Förstel · David GanzClelia Gattagrisi · Donald Jackson · Walter Koch

Judith Olszowy-Schlanger · Giulia Orofino · Paola OrsattiMauro Perani · †Paolo Radiciotti · Antonella Rovere

Alain Touwaide · Caterina Tristano

Comitato editoriale · Editorial BoardMarco D’Agostino (coordinatore) · Laura Albiero · Daniele Arnesano

Maria Clara Cavalieri · Corinna Drago · Paolo Fioretti · Natascia Pellé

Referees 2012-2013Laura Albiero (Université Paris-Sorbonne) · Attilio Bartoli Langeli (Pontificia Università Antonianum, Roma)

Paul Canart (Accademia Nazionale dei Lincei) · Carlo Carletti (Università degli Studi Bari)Guglielmo Cavallo (Accademia Nazionale dei Lincei) · Paola Degni (Università degli Studi Bologna-Ravenna)Paolo Eleuteri (Università degli Studi Venezia) · Vera von Falkenhausen (Istituto Storico Germanico Roma)

Paolo Fioretti (Università degli Studi Bari) · Maria Rosa Formentin (Università degli Studi Trieste)Stefania Fortuna (Università Politecnica delle Marche Ancona) · Nicoletta Giové (Università degli Studi Padova)

Otto Kresten (Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien) · Marilena Maniaci (Università degli Studi Cassino)Giuseppe Mandalà (Centro de Ciencias Humanas y Sociales Madrid)

Teresa Martínez Manzano (Universidad de Salamanca) · Fausto Montana (Università degli Studi Pavia-Cremona)Marco Palma (Università degli Studi Cassino) · Valentina Sagaria Rossi (Accademia Nazionale dei Lincei)

Adele Tepedino (Università degli Studi Salerno) · Caterina Tristano (Università degli Studi Siena)Dominik Wujastyk (Universität Wien) · Stefano Zamponi (Università degli Studi Firenze)

«Scripta» is an International Peer-Reviewed Journal.The eContent is Archived with Clockss and Portico.

anvur: a

S C R I P TAAN INTERNATIONAL JOURNAL

OF CODICOLOGY

AND PALAEOGRAPHY

6 · 2013

PISA · ROMA

Fabrizio Serra editore

M M X I I I

Amministrazione e abbonamentiFabrizio Serra editore®

Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050542332, fax +39 050574888, [email protected]

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.

Print and/or Online official subscription prices are availableat Publisher’s web-site www.libraweb.net.

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa,tel. +39 050542332, fax +39 050574888,

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma,tel. + 39 06 70493456, fax + 39 06 70476605,

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 21 del 14 giugno 2007Direttore responsabile: Fabrizio Serra

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti,per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm,

la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta dellaFabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.

Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2013 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,

Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.

Stampato in Italia · Printed in Italy

www.libraweb.net

issn 1971-9027issn elettronico 2035-2751

SOMMARIO

Serena Ammirati, The use of wooden tablets in the ancient Graeco-Roman world and the birth of the book incodex form: some remarks 9

Daniele Bianconi, Pasquale Orsini, Libri e membra disiecta dal Prodromo di Petra. Giorgio Baioforoe il Vat. Pal. gr. 136 17

Mario Capasso, Libri greci e libri latini nella Villa Ercolanese dei Papiri: un rapporto problematico? 35

Marco D’Agostino, Furono prodotti manoscritti greci a Roma tra i secoli viii e ix? Una verifica codicologicae paleografica 41

Flavia De Rubeis, Modelli impaginativi delle iscrizioni funerarie elitarie tra longobardi e carolingi 57

Arianna D’Ottone, A far eastern type of print technique for islamic amulets from the Mediterranean: an un-published example 67

Donatella Frioli, Un nuovo testimone altomedievale delle recognitiones pseudo-clementine: i frammentireperiti a Trento 75

Bruno Lo Turco, Propagation of written culture in Brahmanical India 85

Luisa Miglio, Carlo Tedeschi, Echi romaneschi 95

Natascia Pellé, Libri scritture e scribi per i tre storici greci maggiori 115

David Speranzi, Di Nicola, copista bessarioneo 121

Indici «Scripta» · 6 · 2013 139

Abstract

Between the end of the eighth century and the first half ofthe ninth century the layout of the text in the Lombardepigraphs linked to the elite undergoes a transformation.The funeral poems that originally are of short extensionbecome larger, the extension of the text is adapted to ahorizontal layout divided into two columns. The possibleexplanation for this transformation could be linked to theirplacement at the burials. The comparative study betweenthe width of the epigraphs and Lombard funerary monuments, from the burial arcosolium scheduled for theQueen Ansa at the church of San Salvatore in Brescia, suggests the parietal location of the slabs in the tombs arcosolium above the burials.

Keywords: Lombard epigraphs, funerary monuments,palaeography, Carolingians epigraphs, layout.

Parole chiave: Epigrafi longobarde, monumenti fune-rari, paleografia, epigrafi carolinge, impaginazione.

ra la fine del secolo vii e la fine del secolo viii,per l’Italia settentrionale e poi ancora in Italia me-

ridionale per altri due secoli, è ben documentato l’usopresso i sovrani longobardi di dotare le proprie tombee quelle dei propri parenti con epigrafi, veri e propricorredi scritti che finiscono anche e soprattutto con ilcaratterizzare i monumenti familiari dei sovrani.1

Queste lastre, generalmente di dimensioni estese econ un impianto impaginativo prevalentemente verticale o orizzontale con testo disposto su una odue colonne, sono il punto di arrivo di un processo dielaborazione dei modelli piuttosto breve sotto il profilo cronologico (meno di un secolo, ossia il vii) eil loro impiego ha costituito una novità per i Longo-bardi, almeno nella prima fase insediativa, forse

anche in una seconda e in ogni caso almeno fino allafine del secolo vii.

La loro produzione è per la maggior parte da cir-coscrivere a un ristretto gruppo di officine, alcune del-le quali sono operanti sicuramente a Pavia. La loro or-namentazione, pur rientrando nel repertorio ampiodell’apparato scultoreo presente in Italia settentrio-nale, contraddistingue questi prodotti caratterizzan-doli singolarmente. Agli elementi formali si unisconopoi elementi testuali, che appaiono essere il frutto diuna selezione di formule fisse.2

La loro scrittura, infine, è una capitale longobarda:il prodotto finale di un processo di elaborazione dellatarda capitale epigrafica italo-settentrionale secondouno schema evolutivo molto preciso.3 Si tratta di unaselezione operata con ogni probabilità all’interno del-le officine pavesi e comunque maturata in ambientimolto vicini alla corte, come sembrerebbe dimostra-re indirettamente l’epigrafe funeraria fatta realizzareper volere del re Liutprando a Pavia, presso l’officinadel magister Iohannes, per Cumiano, abate irlandese diBobbio, che resse il monastero tra gli anni 653-661 eper il quale il sovrano, ad alcuni anni di distanza dallamorte, fece eseguire l’iscrizione commemorativa.4

L’estrema specializzazione di questa produzione,con officine che forse si potrebbero definire “riserva-te”, può essere valutata secondo due aspetti:1) quando è stato elaborato il modello e quali gli

eventuali spunti di origine, sia sotto il profilo gra-fico sia sotto quello dei contenuti;

2) quale è la loro collocazione.Quest’ultimo interrogativo, in particolare, troverà

risposta solo incrociando fra loro alcuni dati: l’evolu-zione del modello impaginativo (che passerà da verti-

Abbreviazioni

CIFM = Corpus des Inscriptions de la France Médiévale, voll. 1-24, Paris1975-2010.

MEC = A. Silvagni, Monumenta Epigraphica Christiana, Città del Vati-cano 1943.

MGH = Monumenta Germaniae Historica, Hannoverae-Berolini 1826 ss.MGH, Poetae = MGH, Poetae latini aevi carolini.MGH, Scriptores = MGH, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum

saec. vi-ix.

* Flavia De Rubeis, Dipartimento di Studi Umanistici, UniversitàCa’ Foscari -Venezia; [email protected]

1 Sulle sepolture longobarde, cf. S. Lusuardi Siena, C. Giostra,E. Spalla, Sepolture e luoghi di culto in età longobarda. Il modello regio, inG. P. Brogiolo (ed.), II Congresso nazionale di archeologia medievale, Bre-scia, 28 settembre-1 ottobre 2000, Firenze 2000, pp. 273-283. Sulla scrittura egli adattamenti in età longobarda, cf. F. De Rubeis, Le epigrafi dei re longobardi, in F. Stella (ed.), Poesia dell’alto medioevo europeo: mano-scritti, lingua e musica dei ritmi latini. Atti delle Euroconferenze per il Corpus

dei ritmi latini (iv-ix sec.), Arezzo, 6-7 novembre 1998, e Ravello, 9-12 settem-bre 1999, Firenze 2000, pp. 223-240. Sull’alfabetismo in età longobarda,cf. N. Everett, Liutprandic Letters among Lombards, in J. Higgitt, K.Forsyth, D. N. Parson (edd.), Roman, Runes and Ogham. Medieval Inscriptions in the Insular World and on the Continent, Donington 2001, pp.175-189 e Id., Literacy in Lombard Italy, c. 568-774, Cambridge 2003.

2 De Rubeis, Le epigrafi cit.; Ead., La tradizione epigrafica longobar-da nei ducati di Spoleto e Benevento, in I Longobardi dei Ducati di Spoleto eBenevento. Atti del xvi Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioe-vo, Spoleto, 20-23 ottobre-Benevento, 24-27 ottobre 2002, Spoleto 2003, pp.481-506; Ead., La memoria e la pietra in F. Bougard, C. La Rocca, R.Le Jan (édd.), Sauver son âme et perpétuer. Transmission du patrimoine etmémoire au haut moyen âge, Roma 2005 (Collection de l’École Françai-se de Rome, 351), pp. 417-430.

3 F. De Rubeis, Introduzione paleografica, in F. De Rubeis (ed.) In-scriptiones Medii Aevi Italiae, 3, Veneto - Belluno, Treviso, Vicenza, Spoleto2011, pp. 7-15.

4 Bobbio (Piacenza), Museo dell’Abbazia. Sulla lastra, E. Destefa-nis, Materiali lapidei e fittili di età altomedievale da Bobbio, Bobbio 2004,p. 172-182.

MODELLI IMPAGINATIVI DELLE ISCRIZIONI FUNERARIEELITARIE TRA LONGOBARDI E CAROLINGI

Flavia De Rubeis*

T

cale, ossia con allineamento della scrittura al lato bre-ve del manufatto, a orizzontale), l’estensione dei testi(i quali, partendo dalla formulazione enunciativa del-le sole scarne indicazioni biometriche, diventerannoveri e propri elogia), i modelli grafici (dalla maiuscoladi tipo capitale si arriverà alla capitale longobarda) edecorativi (dal semplice listello alle cornici a più regi-stri decorativi) “riservati”.

Premessa necessaria ad ogni ragionamento, in ognicaso, è che nel periodo corrispondente alla prima fa-se di insediamento longobardo in Italia settentriona-le, collocabile grosso modo tra la fine del secolo vi ela metà del secolo vii, non sono testimoniate pratichescrittorie della memoria dei sovrani in forma epigra-fica: si tratta di quel periodo durante il quale, pergruppi di varia estensione, essi si muovevano lungol’Italia fino al Meridione, secondo modalità che nondovevano essere molto distanti dalla efficace descri-zione che Erchemperto, nella sua Historia Langobar-dorum beneventanorum, al capitolo 18, fece dei litigiosiprincipi longobardi dell’Italia meridionale: «Erant si-quidem universi erronei et ad malum prompti, quasibestiae sine pastore oberrantes in saltum».1

A compensare questo silenzio delle fonti epigrafi-che, però, concorrono i testi legati con grande proba-bilità alla tradizione orale, come sembrerebbe poter-si ipotizzare dalle analisi linguistiche e metriche dellecomposizioni funerarie della prima fase epigrafica

longobarda; e con questo arrivo al primo dei punti ri-chiamati in precedenza, ossia il problema dei modelligrafici e testuali.

L’iscrizione del re Cuniperto2 (Fig. 1), conservatapresso i Civici Musei del Castello Visconteo di Pavia eproveniente dal monastero di San Salvatore di Pavia,sintetizza il linguaggio grafico e testuale della scuolapavese, ossia di quella officina o di quelle officine la-pidarie che tra vii e viii secolo exeunte produssero peri sovrani longobardi un significativo numero di epi-grafi: tre croci sovrastano il testo; la scrittura, com-pressa lateralmente e sviluppata verso l’alto, è alli-neata con gran cura all’interno dei binari costituitidalle rettrici; i modelli grafici sono quelli caratteriz-zanti la capitale longobarda. Nel testo, ritmico, la so-lennità dell’impaginazione è ribadita dal contenuto:del re Cuniperto si evoca l’appartenenza a dinastia re-gale, «Aureo ex fonte quiescunt in ordine reges / avus,pater, hic filius heiulandus tenetur /…/rex fuit avus,mater gubernacula tenuit regni»; non solo Cunipertodiscende da stirpe regale, ma è anche sepolto in tom-be di re. Dalle indicazioni più ampie, il carme funera-rio passa quindi a particolari più definiti: del re si ri-corda la prestanza fisica («Cunigpert, florentissimusac robustissimus rex»); un particolare, questo dellaforza fisica del re, che viene tràdito anche in PaoloDiacono, Historia Langobardorum,3 vi, 17 («fuit autemvir elegans et omni bonitate conspicuus audaxque

1 MGH, Scriptores, p. 241.2 Riprodotta in MEC, ii, fasc. iii, Papia, tab. iii,1. Cf. N. Gray, The

Palaeography of Latin Inscriptions in the Eighth, Ninth and Tenth Centuriesin Italy, in Papers of the British School at Rome 16 (1948), pp. 38-170, part.64 n. 23; L. Capo, Paolo Diacono e il problema della cultura nell’Italia

longobarda, in S. Gasparri, P. Cammarosano (edd.), Langobardia, Udine 1990, pp. 169-235 per le relazioni con la produzione epigraficacoeva longobarda.

3 L. Capo (ed.), Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, Milano 1992.

Fig. 1. Iscrizione funeraria del re Cuniperto.

58 flavia de rubeis

bellator»), e che viene ribadito anche nel Carmen de sy-nodo Ticinensi,1 («Moderno rector fortis et piissimus»).L’apertura cronologica offerta dai due estremi oppo-sti aventi al centro la realizzazione dell’epitaffio lasce-rebbe supporre l’esistenza di una tradizione orale ce-lebrativa di questi sovrani le cui tracce, appunto, siscoprono nei carmina funerari. A sostegno ulterioredi questa ipotesi, l’utilizzo di un sistema di versi co-siddetto ritmico, ossia basato sull’accentazione natu-rale della parola e non sulla lunghezza delle sillabe, si-stema che appare presente nella maggior parte degliepitaffi longobardi, mentre è quasi del tutto assente aldi fuori della cultura longobarda.

Quando da questa fase orale si passa poi alla me-moria scritta, alcuni di questi elementi, come si è vi-sto, confluiscono nei testi divenendo un modello qua-si chiuso.

Fra questi, e qui torno nuovamente all’epitaffio diCunincpert, si colloca il tema delle origini (secondoun principio che, pur non sottraendo nulla alla nuovaidentità nazionale – intesa come territoriale –, tendea non obliare l’origine del gruppo etnico): «Alia departe si origine quaeras», v. 6. Analogo richiamo vie-ne anche dal Versus, 1,1, in cui il riferimento alla stirpeapre la composizione: «ortus in finibus Europe». Se-gue quindi il dolore che colpisce la nazione privata delproprio padre: ai vv. 5-6 si pone l’accento anche sullutto che colpisce l’Italia (una costernazione che quin-di prescinde dalla stirpe): «quem dominum Italia, pa-trem atque pastorem, / inde flebile maritum iam vi-duata gemet».

L’insieme di questi elementi, ossia l’origine, alcunecaratterizzazioni fisiche e quindi il lutto dei territoriabbandonati o resi vedovi dal defunto sovrano, divie-ne un topos testuale comune a tutti gli epitaffi dei so-vrani longobardi, siano essi settentrionali oppure me-ridionali.

Accanto alla definizione testuale, poi, va conside-rata la scrittura, la “capitale longobarda”, con la suastilizzazione.

L’origine della capitale longobarda e delle sue carat- terizzazioni scrittorie (le lettere molto allungate ecompresse lateralmente, il tratteggio sottile così comel’apicatura, tutti i tratti mediani alti nel corpo delle let-tere, nonché la particolare morfologia di lettere qualila A, la O, la R e la S) può essere facilmente posta in re-lazione con le residue officine lapidarie ancora attivenei grandi centri urbani quali Milano, Pavia, Cividale,oltre che all’interno di strutture monastiche le quali,però, avevano maggiori legami con le scritture librarieche con quelle epigrafiche in senso stretto. A queste of-ficine urbane probabilmente si devono gli sviluppi e laspecializzazione tutta longobarda dei secoli vii exeun-te e viii, senza che si debbano presupporre manova-

lanze longobarde almeno nella prima fase di produ-zione delle iscrizioni dei sovrani longobardi. Tali offi-cine lapidarie, quelle tra esse che ancora erano attive,prestarono ai nuovi sovrani le proprie specializzazionie la scrittura, una tarda capitale epigrafica, che si tra-sformò ben presto in capitale longobarda.2

Caratterizzate dalla scrittura, le iscrizioni delle éli-tes alte longobarde ben presto acquisirono anche unaparticolare forma impaginativa: il testo viene allinea-to parallelo al lato minore dell’epigrafe, ossia con im-paginazione verticale.

Da questo impianto iniziale, evidente ad esempionella già citata iscrizione funeraria di Cumiano o inquella di Audoald, dux Liguriae (Fig. 2), datata al 763circa,3 la produzione epigrafica longobarda prenderàpoi una direzione articolata su più livelli o tipologieimpaginative. In particolare, la produzione da riferirealle élites appare differenziata sul piano impaginativosecondo uno schema che vede da una parte le iscri-zioni delle élites medie, o medio-alte, con l’assetto verticale già richiamato, dall’altra le epigrafi da porrein diretta relazione con le élites alte – sovrani o mem-bri della famiglia o comunque vertici della societàlongobarda –, in cui la composizione del testo all’in-terno dello specchio di corredo appare ben presto diversificata. Verso la fine del secolo vii e più in parti-colare con i primi decenni del secolo viii nell’impagi-nazione in alcune delle iscrizioni dei sovrani longo-bardi – e del loro entourage – si assiste ad una vera epropria rivoluzione dell’impianto impaginativo checompie una rotazione di 90°, con il testo allineatolungo il lato maggiore del manufatto. In conseguen-za di questa rotazione lo spazio verticale appare ov-viamente ridotto e quello orizzontale decisamenteampliato. Il fenomeno sembrerebbe rispondere aduna precisa necessità legata ai contenuti delle epigra-fi stesse, quindi al testo, ossia l’ampliamento dei car-mi celebrativi dei sovrani medesimi – e, lo ribadisco,del loro entourage. Lo sviluppo testuale di questi com-ponimenti celebrativi, infatti, difficilmente si potreb-be adattare ad un impianto verticale, stante l’esten-sione di alcuni di essi, che può facilmente giungerefino a 24-30 versi, ma talvolta anche fino a 50. La solu-zione appare chiara: con la rotazione dell’asse impa-ginativo, che da verticale diviene orizzontale, il testomantiene tutta la sua estensione, ma risulta distribui-to su due colonne. In tal modo si mantiene la possibi-lità di sviluppare il testo delle epigrafi con estensionesuperiore rispetto a quelle legate all’impianto vertica-le: per l’iscrizione del duca Audoaldo i versi, ritmici,sono 14, disposti all’interno di una lastra ad impiantoverticale che misura cm 175,5 × 75. Ancora: per la regi-na Ragintruda, probabilmente la moglie di Ildepran-do, nipote del re Liutrpando, l’epitaffio reca una im-

1 MGH, Poetae, iv/2, pp. 728-731, part. 729 v. 4,3.2 Rinvio, sulla capitale longobarda, a De Rubeis, La memoria cit.,

pp. 417-430; Ead., Scritture epigrafiche e scritture librarie in Italia meridio-nale, in W. Pohl, P. Erhart (edd.), Die Langobarden. Herrschaft undIdentität, Wien 2005 (Forschungen zur Geschischte des Mittelalters,Band 9), pp. 525-533; Ead., La scrittura delle élites tra crisi e rinnovamento,

in F. Bougard, L. Feller, R. Le Jan (édd.), Les élites au haut MoyenÂge. Crises et renouvellements, Turhnout 2006, pp. 99-126. Da ultimo,Ead., Introduzione paleografica cit., pp. 7-15.

3 Pavia, Musei Civici del Castello Visconteo. MGH, Poetae, iv.2, n.cxliii.

modelli impaginativi delle iscrizioni funerarie elitarie tra longobardi e carolingi 59

paginazione verticale di cm (104,7) × 71,6 stante anchela lacuna importante che interessa sia la porzione su-periore che quella inferiore della lastra stessa, con unnumero di versi, non completo, pari a 17.

Accanto a questa produzione, se ne osserva una conallineamento orizzontale del testo, attestata nella pro-duzione pavese già con il gruppo familiare di Cuni-perto. Rispetto alle epigrafi con allineamento vertica-le, le iscrizioni orizzontali permettono una estensione

del testo, come ho già sottolineato, decisamente su-periore. L’iscrizione funeraria della badessa Cuniper-ga (Fig. 3), cm 88 × (109),1 lacunosa lungo il marginedestro, reca due colonne di 11 righe ciascuna; l’epi-taffio della badessa Teodote2 reca due colonne di 15versi ciascuna, distribuite su una lastra di cm 95 × 175.

Lo spostamento dell’asse di rotazione delle lastre,oltre a rispondere a un’esigenza di carattere testuale,potrebbe anche avere un’ulteriore spiegazione: è pos-sibile, infatti, che questa rotazione sia da porre in re-lazione con il luogo di sepoltura delle élites longobar-de e, più in particolare, dei sovrani longobardi e delloro entourage.

E con questo arrivo al secondo punto, quello dellacollocazione, strettamente connesso con la particola-re struttura di queste epigrafi.

Premetto subito che la maggior parte delle epigra-fi superstiti non sono conservate in situ, che quasi tut-te sono fuori contesto e che della maggior parte di es-se non si è in grado, se non per supposizioni e tramitefonti indirette, di suggerire una collocazione origina-ria. In questo panorama, quindi, appare difficile sug-gerire precise localizzazioni per le epigrafi dei sovra-ni longobardi, ma si possono comunque proporrealcune considerazioni proprio sulla base di quantosottolineato in precedenza: la forma, i contenuti e leornamentazioni.

L’insieme degli elementi sopra citati lascerebbesupporre la sistemazione delle lastre in un contestoaperto alla lettura, un ambito legato al luogo di se-poltura dei defunti ricordati negli epitaffi, riservata,ma non occultata, come ad esempio le epigrafi noncommemorative che compaiono all’interno delletombe, i cosiddetti endotaffi.

Nell’epitaffio di Cuniperga si fa esplicito riferimen-to al luogo di sepoltura: «Disce qui vellis nosse, quidtegit tumulus iste, / Qualis et imago pretioso claudi-tur saxo: / Hic ad instar nivis membra solvuntur ho-nesta / Cunincpergae matris Dei ancillarum suavis».Non è da escludersi che l’allineamento orizzontale diqueste iscrizioni sia giustificato, oltre che dalle neces-sità testuali, anche dalla loro possibile collocazione,ossia dalla destinazione in relazione alle sepolture deidefunti.

E viene qui in aiuto la chiesa di San Salvatore di Brescia.

La chiesa, già assegnata ad una fase longobarda e auna carolingia, in realtà è stata sottoposta ad una re-visione nella lettura delle stratigrafie costruttive.L’analisi stratigrafica del complesso ha evidenziato in-fatti l’esistenza di un edificio, preesistente alla chiesadesideriana, assegnabile alla seconda metà del secolovii, le cui strutture vennero demolite nel secolo suc-cessivo; su di esse fu eretta la chiesa desideriana a trenavate.3 I risultati delle indagini archeologiche con-

1 Pavia, Musei Civici. Ed. Rhythmi Langobardici, n. 144, p. 727. Ri-produzione in MEC, ii, iii, ii,3.

2 Riproduzione in MEC, ii, iii, iii, 3. Ed. MGH, Poetae, iv, pp. 724-725.

3 G. P. Brogiolo, Trasformazioni urbanistiche nella Brescia longobar-da: dalle capanne in legno al monastero regio di San Salvatore, in C. Stel-la, G. Brentegani (edd.), S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storiadi un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa. Atti del convegno inter-nazionale, Brescia, 4-5 maggio 1990, Brescia 1992, pp. 179-210, part. 201 ss.

Fig. 2. Iscrizione funeraria del duca Audoald.

60 flavia de rubeis

dotte da Gian Pietro Brogiolo negli anni Ottanta delsecolo scorso portano così ad una nuova definizionecronologica delle fasi architettoniche del San Salvato-re, ponendo al centro di questa “revisione” costrutti-va l’attività del re longobardo Desiderio e della suaconsorte, la regina Ansa.

Secondo queste ultime interpretazioni stratigrafi-che, la parete perimetrale sud è legata alla secondafase di costruzione della chiesa. Inserita all’internodella medesima parete si trova una tomba ad arcoso-lio, secondo la tradizione legata alla regina Ansa, chequi però non è sepolta. Senza entrare nel merito del-la questione relativa alla decorazione della cosiddettatomba della regina Ansa, i cui affreschi strappati sonooggi visibili nel medesimo contesto museale, vorreiricordare che la costruzione dell’arcosolio è in fasecon il muro perimetrale esterno della chiesa di SanSalvatore e che antistanti alla tomba, ma nella navatacentrale della chiesa, sono presenti tre sepolture “allacappuccina”, inserite in una camera delimitata damuretti: tre tombe privilegiate, assegnate alla secon-da fase dell’edificio e comunque collocate in prossi-mità di quella che sarebbe potuta essere, se CarloMagno non avesse rovinato i progetti del re Deside-rio, la sepoltura della regina, costituendo così un nu-cleo di sepolture privilegiate. La tomba ad arcosolioè di circa m 2 di larghezza. Tale ampiezza, se rappor-tata alle misure delle lastre funerarie che sono statesegnalate in precedenza, potrebbe essere coerente

con l’inserimento di una lastra funeraria a impiantoorizzontale.

Prendendo ora in esame il carme funerario redattoda Paolo Diacono per la regina Ansa e mai realizzatosu supporto epigrafico, il testo così recita: «Lacteasplendifico quae fulget tumba metallo / Reddendumquandoque tenet laudabile corpus / Hic namque Au-sonii coniux pulcherrima regis / Ansa iacet, totumsemper victura per orbem / famosis meritis, dum sta-bunt templa tonantis, / dum flores terris, dum lumenab aethere surget. / Haec patriam bellis laceram ia-miamque ruentem / compare cum magno relevansstabilivit et auxit. / Protulit haec nobis, regni qui scep-tra teneret, / Adelgis magnum, formaque animoquepontentem, / in quo per Christum Bardis spes maxi-ma mansit. / Fortia natarum thalamis sibi pectoraiunxit, / discissos nectens rapidureginas quos Aufidusambit, / pacis amore ligans cingunt quos Rhenus etHister. / Quin etiam aeterno mansit sua portio regi, /virgineo splendore micans, his dedita templis. / Culti-bus altithroni quantas fundaverit aedes, / quasque fre-quentat egens, pandit bene rumor ubique. / Securusiam carpe viam, peregrinus ab oris / occiduis quisquisvenerandi culmina Petri / Garganiamque petis rupemvenerabilis antri. / Huius ab auxilio tutus non tela la-tronis, / frigora vel nimbos furva sub nocte timebis: /ampla simul nam tecta tibi pastumque paravit. / Plu-ra loqui invitam brevitas vetat improba linguam. /Concludam paucis. Quicquid pietate redundat, /

Fig. 3. Iscrizione funeraria della badessa Cuniperga.

modelli impaginativi delle iscrizioni funerarie elitarie tra longobardi e carolingi 61

quicquid mente micat, gestorum aut luce coruscat, /in te cuncta simul, fulgens regina, manebat».1

Difficile immaginare un’iscrizione con impiantoimpaginativo verticale da inserire all’interno di un ar-cosolio, mentre appare più facile immaginare l’impa-ginazione tipica delle iscrizioni longobarde funerariedi alta produzione: una lastra orizzontale con il testodisposto all’interno di uno specchio di corredo e im-paginato in sequenza dalla colonna di sinistra alla co-lonna di destra.

Esempi di questo modello impaginativo sono do-cumentati a Pavia, per le iscrizioni funerarie della giàcitata badessa Cuniperga, figlia del re Cuniperto, di 11versi per colonna per un totale di 22 versi. L’iscrizio-ne di Ansa sarebbe stata di due colonne di 14 versi cia-scuna, più vicina all’iscrizione di Teodote, compostada testo distribuito su due colonne con 15 versi cia-scuna. Un modello impaginativo, questo, che trove-rebbe una coerente spiegazione proprio se messo inrelazione alle sepolture regie, a un loro possibile mo-dello, o comunque a una tipologia monumentale benprecisa, quella dell’arcosolio, corredato da un sarco-fago, o sepoltura a cassa, con una lastra a impiantoorizzontale inserita all’interno dello spazio dell’arco-solio, o comunque in posizione parietale. In tal modoil testo sarebbe visibile e soprattutto leggibile proprioperché inserito alla portata visiva del potenziale let-tore. In quest’ottica l’iscrizione funeraria di Ansa po-

trebbe essere stata concepita proprio per una sua rea-lizzazione epigrafica in una tomba ad arcosolio, comequella di San Salvatore di Brescia, o in un contestoanalogo.

Potrebbe trovare una spiegazione analoga anche lalunga iscrizione funeraria che ancora una volta PaoloDiacono scrisse per Arechi ii, principe di Beneventomorto nel 788, composta da 54 versi. Anche in questocaso il modello potrebbe essere immaginato per unatomba ad arcosolio, come sembrerebbe suggerire lapratica anche italo-meridionale dell’impianto impagi-nativo orizzontale, una prassi comune nel corso delsecolo ix, come si può osservare ad esempio nella la-stra funeraria di Sicone2 duca di Benevento, datata al832, collocata un tempo sulla facciata del Duomo diBenevento, ora danneggiata dalle vicende bellichedella Seconda Guerra Mondiale (Fig. 4). Non si puòescludere a priori che queste impaginazioni orizzon-tali siano state importate in Italia meridionale, cosìcom’è avvenuto per altre pratiche epigrafiche. Mi ri-ferisco in particolare alla modifica che la scrittura del-le epigrafi ha subìto quando, abbandonata la maiu-scola epigrafica di tipo capitale impiegata quasi finoalla fine del secolo viii, a partire da questa cronologiae nel corso del secolo ix mostra evidenti richiami allacapitale longobarda in uso in Italia settentrionale findagli inizi del secolo viii.3 Le stesse considerazionisulle motivazioni e sull’origine di questa trasforma-

1 MGH, Poetae, i, pp. 45-46.2 Riproduzione in MEC, iv, ii, iii, 2. Ed. MGH, Poetae, ii, 188.

3 De Rubeis, La tradizione cit.

Fig. 4. Iscrizione funeraria del duca Sicone di Benevento.

62 flavia de rubeis

zione grafica, già evidenziata da Armando Petrucciper la città di Benevento e dallo stesso studioso postain diretta relazione con l’arrivo di maestranze prove-nienti dall’Italia settentrionale,1 potrebbero essereavanzate anche per la diffusione del modello impagi-nativo orizzontale, ipotizzando anche qui una deriva-zione italo-settentrionale, come sembra indicarel’iscrizione funeraria del vescovo Davide di Beneven-to,2 morto nel 797, già impaginata su due colonne.

Tornando ora all’impaginazione, purtroppo rispet-to alle sepolture regie longobarde non si hanno, allostato attuale delle ricerche, testimonianze in grado difornire un modello o più modelli relativi alla colloca-zione delle epigrafi rispetto al luogo di tumulazione.Sono giunte fino a noi le lastre, decontestualizzate,relative ai sovrani o al loro entourage, così come esi-stono fonti indirette che parlano di tombe affiancate(come quelle del re Cuniperto e del suo gruppo fami-liare), ma testimonianze precise sulla tipologia delmonumento funerario non sono documentate.3

Ci si è chiesti se le lastre fossero collocate a coper-tura di tombe terragne o parietali, non avendo riferi-menti specifici per la loro ubicazione;4 personalmen-te, sulla base di alcune considerazioni, ritengo chequesta fosse parietale. Dall’analisi dello stato di con-servazione delle lastre, che in molti casi sono tràditelacunose o mutile, se non allo stato di frammenti, sipuò osservare che sulla superficie non sembrano es-servi tracce dell’erosione tipica di un manufatto col-locato in posizione terragna, a copertura di sepolcri.Se, come si ipotizza, le lastre dei sovrani o delle élitespotevano essere collocate in posizione parietale, al-cune di queste avrebbero potuto essere collocate al-l’interno di una sepoltura ad arcosolio.

In conclusione, abbiamo a che fare con un model-lo riservato, ribadito in Italia meridionale dalle epi-grafi dei duchi e dei principi longobardi, come quelledi Benevento, trasferite sulla facciata del Duomo, macon ogni probabilità in origine collocate presso letombe in posizione parietale, come recita la costanteformula funeraria locativa «hic tumulatus iacet», nel-le sue numerose varianti.

Quando all’indomani del 774 la produzione epigra-fica longobarda subisce una brusca interruzione inItalia settentrionale, la disposizione orizzontale deltesto viene applicata rapidamente nelle epigrafi prin-cipesche italo-meridionali, come già è stato indicatoin precedenza. Di quest’uso del manufatto con impa-ginazione orizzontale l’Italia settentrionale ben pre-sto perderà la memoria: l’arrivo di nuovi modelli im-

paginativi, accompagnati da nuove scritture, è desti-nato a scompaginare del tutto la tradizione epigrafi-ca longobarda. Mentre in Italia meridionale si prose-gue in questa direzione, perfezionando il modelloepigrafico longobardo con gli adattamenti dettati dal-le scritture librarie, in particolare dalla minuscola be-neventana, in Italia settentrionale si assiste ad una bat-tuta di arresto destinata a durare piuttosto a lungo.5Alla fine di questo processo, l’epigrafia settentrionaleapparirà profondamente mutata tanto nella scrittura,quanto nell’impaginazione.6

Avvisaglie di questi cambiamenti si hanno già conla prima metà del secolo ix.

Senza tirare in ballo qui il plotone delle epigrafi “caroline” sulle quali si addensano le nubi di sospettecopie tardive (mi riferisco in particolare alle iscrizionidi Pipino, figlio di Carlo, morto nell’anno 806, e diBernardo, re d’Italia, ucciso nell’anno 811, così comerifacimenti quattrocenteschi sembrano anche esserele iscrizioni di Ludovico ii, morto nell’875 e quella delvescovo Ansperto, morto nell’881),7 basterà citare quiad esempio le iscrizioni conservate presso i Civici Musei di Brescia, relative ad un abate di Leno, nonmeglio identificato, o all’abate Magno (Fig. 5): en-trambe della prima metà del secolo ix, oscillano nel-l’incertezza di essere già caroline, o tardo-longobar-de. La forma delle lettere, tendente al quadrato, lerende già caroline (con il recupero operato da parte diquesta scrittura del rapporto 1:1 tra altezza e larghez-za delle lettere); il tracciato di lettere come la M neconferma la natura carolina, la presenza di lettere daltratteggio tendente al quadrato (C e G), ne identifical’ascendenza d’oltralpe. Ma nell’insieme, esse sonoscritture in fase di transizione, da un sistema dal trac-

1 A. Petrucci, Le scritture ultime. Ideologie della morte e strategie del-lo scrivere nella tradizione occidentale, Torino 1995, p. 56.

2 Sull’epigrafe cf. C. Lambert, La produzione epigrafica dei secoli viiie ix in Salerno e Benevento, in G. Roma (ed.), I longobardi del Sud, Roma2010, pp. 291-322, part. 295.

3 Lusuardi Siena, Giostra, Spalla (edd.), Sepolture cit., pp. 280-281. 4 Ibid., p. 281.

5 De Rubeis, La tradizione epigrafica cit.6 F. De Rubeis, La produzione epigrafica prima e dopo il 774, in S. Ga-

sparri (ed.), 774 Ipotesi su una transizione. Atti del Seminario di Poggibonsi(Siena), 16-18 febbraio 2006, Turnhout 2008, pp. 404-422.

7 Circa i dubbi sulla genuinità delle iscrizioni, cf. A. Petrucci, Scri-venti e scritture in Padania: Milano e Bergamo, in A. Petrucci, C. Ro-meo (edd.), “Scriptores in urbibus”. Alfabetismo e cultura scritta nell’Italiaaltomedievale, Bologna 1992, pp. 57-76, part. 64-65. Sull’iscrizione di An-sperto, cf. A. Ambrosioni, “Atria vicinas struxit et ante fores”. Note inmargine ad un’epigrafe del ix secolo, in A. Ambrosioni, M. Ferrari, C.Leonardi, G. Picasso, M. Regoliosi, P. Zerbi (edd.), Medioevo elatinità in memoria di Ezio Franceschini, Milano 1993, pp. 35-50, il quale ritiene il manufatto un prodotto del secolo ix. Della medesima opi-nione S. Lomartire, La basilica di Sant’Ambrogio dalle origini all’altomedioevo, in La Basilica di Sant’Ambrogio. Guida storico-artistica, Milano1997, pp. 43-44.

Fig. 5. Iscrizione funeraria dell’abate Magno.

modelli impaginativi delle iscrizioni funerarie elitarie tra longobardi e carolingi 63

ciato oblungo verso un sistema di recupero totale del-la capitale epigrafica di ascendenza classica.

Le iscrizioni di questo periodo evidenziano con im-mediatezza due circostanze. Innanzitutto il cambia-mento della scrittura, che dalla capitale longobardadelle iscrizioni dedicatorie del re Desiderio presentinella navata centrale della chiesa di S. Salvatore, pas-sa alla capitale epigrafica di ripresa carolingia. Un se-condo mutamento interessa l’impaginazione, che su-bisce una variazione non irrilevante. Nelle iscrizionifunerarie conservate presso i Civici Musei di Brescia,collocabili cronologicamente tra prima metà del se-colo ix e fine dello stesso, si assiste a un nuovo capo-volgimento strutturale dell’impaginazione: pur rima-nendo allineate al lato maggiore dell’epigrafe, similiquindi a quelle regie longobarde, le iscrizioni presen-tano il testo regolarmente e costantemente posizio-nato a piena pagina.

Questo mutamento è più apprezzabile se posto inrelazione con le iscrizioni longobarde: quando il testodi queste ultime appare di ridotte estensioni, come adesempio nell’iscrizione del duca di Audoald, in prece-denza citata, l’allineamento dell’epigrafe è sul latominore, ossia con un’impaginazione verticale; quan-do il testo dell’epigrafe appare di estensione maggio-re, viene allineata sul lato maggiore della lastra e di-sposta su due colonne.

Da un’analisi effettuata sui manufatti di area fran-co-carolingia, nelle iscrizioni prodotte nel corso deisecoli viii e ix l’allineamento è sul lato maggiore –nella maggior parte dei casi – e con un testo di mediedimensioni. Non appare essere una consuetudine ladistribuzione del testo su due colonne.1

Com’è stato rilevato, per la Francia carolingia duesono i nuclei più importanti quanto a conservazione,Angers e Reims, dove è documentata in originale, quie altrove, circa una trentina di epitaffi; seguono poi icontesti di Bourges, Parigi e Saint-Denis, ai quali so-no assegnate ca. 15 iscrizioni; infine i siti di Tours, Mel-le, Poitiers e Nevers, che contano complessivamenteca. 40 epitaffi. Nel resto del panorama della Franciacarolingia, allo stato attuale delle ricerche, le testi-monianze epigrafiche sono decisamente scarse, senon nulle.2

All’interno di questo quadro distributivo, le lastrerecanti epigrafi sono state riconosciute come appar-tenenti a tre distinti tipi, ossia con funzione di coper-tura della sepoltura, in alcuni casi in sovrapposizionecon la lastra pavimentale, le steli verticali e infine le la-stre parietali.3 I manufatti classificati all’interno diquesta tripartizione sono in generale caratterizzatidall’impaginazione orizzontale, ossia con testo alli-neato sul lato maggiore dello specchio di corredo odel campo aperto (come nel caso dei coperchi di sar-cofago). Un’impaginazione siffatta, evidentementefunzionale non solo al testo e alla sua estensione, maanche al manufatto o alla funzione che questo dove-va assolvere, è presente sui coperchi di sarcofago e sulastre funerarie, con poche eccezioni, tra le quali, adesempio: l’Ipogeo dei Duni a Poitiers, datato varia-mente tra vii e viii secolo, dove un gruppo familiare,forse da identificare con una élite locale, recuperandoe reinterpretando manufatti di età romana lascia me-moria scritta di sé4 lungo i montanti delle porte, conuna lunga epigrafe dall’allineamento verticale; la ste-le funeraria del vescovo Aureliano, presso la chiesa di

1 CIFM, voll. 1-24, 1975-2010. Sulle iscrizioni caroline e sulla loro im-paginazione cf. C. Treffort, Mémoires carolingiennes. L’épitaphe entrecélébration mémorielle, genre littéraire et manifeste politique (milieu viiie- début xie siècle), Rennes 2007.

2 Treffort, Mémoires cit., pp. 119-120.3 Ibid., pp. 120-130.

4 B. Palazzo-Bertholon, C. Treffort, Pour une relecture del’hypogée des Dunes à Poitiers. Approche méthodologique et interdisciplinai-re, in Wisigoths et Francs autour de la bataille de Vouillé (507). Recherches récentes sur le haut Moyen Âge dans le Centre-Ouest de la France. Actes desxxviiies Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Mémoirespubliés par l’Association française d’Archéologie mérovingienne xii, Saint-Germain-en-Laye 2010, pp. 151-169.

Fig. 6. Iscrizione funeraria di un abate di Leno (Brescia).

64 flavia de rubeis

Bourg-Saint-Andéol in Ardèche;1 la stele funeraria diFrodeberta, della prima metà del secolo ix, ora nellachiesa di Estoublon.2 Si tratta comunque in questi ul-timi casi, torno a sottolinearlo, di eccezioni rispetto aimodelli citati in precedenza con la tripartizione dellefunzioni delle lastre stesse.

Sulla base dell’analisi sinora condotta sembrerebbepotersi riconoscere un modello impaginativo diffusosu vasta scala, con testo a piena pagina e allineamen-to orizzontale. Quando tale modello fa la sua com-parsa in Italia settentrionale, l’impatto sulla preesi-stente tradizione longobarda è destrutturante.

I riflessi di questo processo di penetrazione cultu-rale nel contesto della produzione epigrafica non so-no visibili esclusivamente in sede morfologica, ossianel tratteggio delle lettere, ma arrivano a interessareanche l’impaginazione, il testo e i formulari. Unesempio eclatante della difficoltà di adattamento allatradizione epigrafica legata alla cultura carolingia ècostituito da una iscrizione conservata presso i CiviciMusei di Brescia, in cui l’impianto impaginativo del-l’iscrizione è verticale, ossia con il testo impaginatoparallelo al lato breve dell’epigrafe, secondo un modello visto già nelle produzioni di livello medio omedio alto (ricordo la lastra di Audoaldo) e verosi-milmente risalente, per la lavorazione stessa del ma-nufatto, alla fine del secolo viii. L’impianto verticaledella lastra, lasciata anepigrafe al momento della sualavorazione, è confermato dalla presenza di una cro-ce con lettere apocalittiche pendenti nella porzionesuperiore del manufatto stesso e le lettere apocalitti-che sono allineate sul lato minore dell’iscrizione (Fig.6). La lastra, decorata con motivi a matasse e intrecciviminei appartenenti al repertorio iconografico bendocumentato nella scultura longobarda di area dellafine del secolo viii, viene reimpiegata verso la secon-da metà del secolo ix per l’inserimento di un testo fu-

nerario di abate. La scrittura, una capitale epigraficadel tipo utilizzata nei manufatti carolingi in area, èstata allineata sul lato maggiore della lastra. In tal modo vengono annullati non solo il valore della croce, funzionale a quadripartire lo specchio (come di frequente avvenuto nell’epigrafia longobarda), maanche quello delle lettere apocalittiche il cui asse, ruo-tato di 90°, le rende di fatto irriconoscibili.

Non si tratta del solo caso di “fraintendimento” cul-turale della lastra con impaginazione longobarda, o“alla longobarda”: nell’iscrizione di Ermingarda, attri-buibile al secolo ix, rinvenuta nel 1979 presso il chio-stro sud occidentale del monastero di Santa Giulia aBrescia e conservata presso i Civici Musei della città, iltesto viene disposto nei quadranti costituiti dai braccidella croce, sempre con disposizione orizzontale, eappare allineato con poca cura, salendo con le ultimedue lettere lungo il potenziamento del braccio.

Appartiene alla medesima tipologia l’epitaffio di unabate di Leno, attribuito al secolo ix, rinvenuto nel1835 presso il monastero di Santa Giulia, ma già riuti-lizzato intorno alla metà del secolo xviii come partedi una fontana.3 L’iscrizione è sì inserita nei quadran-ti della croce, ma è allineata parallela al lato maggio-re, indicando anche qui un fraintendimento dell’alli-neamento previsto a suo tempo (e culturalmentelegato alla produzione longobarda che affianca l’im-paginazione a due colonne orizzontale) per la lastramedesima.

A ulteriore sostegno della derivazione carolingia diquesta impaginazione orizzontale, si osserva l’assen-za di iscrizioni con il testo distribuito su due colonne,secondo quella impostazione vista negli epitaffi lon-gobardi, una sorta di continuazione ideale dell’im-pianto verticale.

Anche nei testi delle iscrizioni bresciane lo svilup-po della produzione epigrafica sembra il risultato di

1 CIFM, 16, 1992, nr. 7, pp. 53-54; Treffort, Mémoires cit., p. 115.2 CIFM, 16, 1992, nr. 5, p. 7-9; Treffort, Mémoires cit., pp. 115 e 125.

3 G. Panazza, A. Tagliaferri (edd.), Corpus della scultura alto-medievale, iii, La Diocesi di Brescia, Spoleto 1966, pp. 70-72, nrr. 60-61,tav. 61.

Fig. 7. Iscrizione funeraria del prete Tafo.

modelli impaginativi delle iscrizioni funerarie elitarie tra longobardi e carolingi 65

una frattura e di un abbandono della tradizione lon-gobarda: non troviamo, infatti, un solo riferimento al-l’epitaffio della regina Ansa, la moglie dello sconfittore Desiderio, che pure aveva ispirato a Paolo Diaconola composizione di un lungo carme funerario.1 Alcontrario, per l’epitaffio del prete Tafo2 (Fig. 7), data-to 897, rinvenuto nel 1885 e conservato presso i CiviciMusei di Brescia, i confronti si possono stabilire conAlcuino e con Venanzio Fortunato, autore tanto ama-to dalla poesia carolingia. Nell’epitaffio del vescovo di

Brescia Landolfo i (vissuto alla fine del secolo ix), ilcui testo è tramandato da una copia del 1609 eseguitada Gian Francesco Fiorentino,3 compaiono nuova-mente richiami ad Alcuino, a Lucano e, ancora, a Ve-nanzio Fortunato.

Con l’epitaffio di Tafo il giro di boa è compiuto. Leiscrizioni longobarde sono ormai state completa-mente sostituite da altre che presentano un nuovomodello, una nuova scrittura e nuovi formulari.

1 MGH Poetae, i, pp. 45-46.2 O. Banti, Considerazioni a proposito di alcune epigrafi dei secoli viii-

ix conservate a Brescia, in C. Stella, G. Brentegani (edd.), SantaGiulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un monastero regio dai Longo-

bardi al Barbarossa, Brescia 1992, p. 172; R. Favreau, Epigraphie Médié-vale, Turnhout 1997, pp. 296-297.

3 Brescia, Biblioteca Queriniana, E i 12.

66 flavia de rubeis