¿Son las exportaciones industriales la clave del desarrollo?

Transcript of ¿Son las exportaciones industriales la clave del desarrollo?

¿SON LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES LA CLAVE DEL DESARROLLO?

Daniel Schteingart*

Introducción

En la literatura sobre los determinantes del desarrollo económico, unode los temas que aparece con reiterada frecuencia es el de la relaciónentre la estructura productiva de un país, su modo de insercióninternacional y su grado de desarrollo económico. Diversos analistasse han preguntado en qué sectores productivos se deben especializarlos países subdesarrollados para convertirse en desarrollados.Mientras que algunas corrientes, más afines al pensamiento neoclásico,han defendido la teoría ricardiana de las ventajas comparativas, porla cual los países subdesarrollados deberían concentrarse meramente enaquello que “mejor saben hacer” -esto es, en general, la exportaciónde materias primas (actividad en la cual serían más eficientes que sise industrializaran)- (Viner, 1950, 1952; Johnson, 1960, 1965; Coopery Massel, 1965; Lal, 1995; Bhagwati, 2005), otras -de tinteindustrialista- han sostenido que una condición necesaria para lasalida del subdesarrollo es la industrialización, integración ydiversificación de la matriz productiva -por ejemplo, llenando loscasilleros de la matriz insumo-producto- que conduzca a crecientesexportaciones industriales en desmedro de las primarias (Hirschman,1961; Myrdal, 1957; Diamand, 1973; Chang, 2009; Fajnzylber, 1983;Azpiazu y Schorr, 2010). Para esta última corriente, las ventajas

* Licenciado en Sociología (UBA). Magister en Sociología Económica (IDAES-UNSAM),Doctorando en Sociología (IDAES-UNSAM), becario Conicet. Mail: [email protected]

comparativas no son nunca estáticas, sino que pueden ser tornadas enventajas dinámicas a partir de la consolidación de un proceso deindustrialización que implique procesos de aprendizaje y creación. Porsu parte, los enfoques neoschumpeterianos y neoestructuralistas, quepresentan importantes convergencias con el recién citado -pero tambiénalgunas divergencias-, también hacen hincapié en la posibilidad detransformar las ventajas comparativas estáticas en dinámicas, pero conespecial énfasis en la creación de rentas tecnológicas (Dosi et al,1989; Lall, 1984; Lundvall, 1992; Patel y Pavitt, 1995; Grossman yHelpman, 1992; Cimoli y Dosi, 1994; CEPAL, 2007; Katz, 2000 y 2012;Bisang, 2011; Pérez, 2010; Ramos, 1998). Ello implica que, para estacorriente, más que el qué se produce y exporta, la clave está en elcómo se produce. De tal modo, si bien se admite que la industriamanufacturera es el locus por antonomasia de la innovación tecnológica,se sostiene que los recursos naturales y los servicios tienen altopotencial para ser palancas del desarrollo, en tanto también puedenser ejes centrales de la creación de tecnología. Por último, unacuarta corriente, muy en boga actualmente, cuyos principalesexponentes son Dani Rodrik y Ricardo Haussmann, sostiene que la clavedel desarrollo pasa porque los países subdesarrollados exportenproductos que exportan los países avanzados, esto es, mayormente,productos industriales (Haussmann et al, 2005, 2011). Una de lasprincipales diferencias con las teorías que hemos llamado“industrialistas” estriba en que hay una menor preocupación por elanálisis de la integración de la estructura productiva en términos dematriz insumo-producto, a la vez que las políticas públicasrecomendadas son más market-friendly que en aquéllas. En particular, silas teorías “industrialistas” veían con buenos ojos una agresiva

planificación estatal que desafiara las ventajas comparativasestáticas a partir de instrumentos como los aranceles a lasimportaciones, los subsidios (fiscales y crediticios) a determinadasramas consideradas estratégicas o la creación de empresas públicas, enlas de Rodrik y Haussmann se postula un Estado un tanto menosintervencionista (por ejemplo, la confianza en la planificaciónestatal es decididamente menor), y se considera el tipo de cambiocompetitivo como un elemento central de una política industrialexitosa1.

En este trabajo, adscribiremos a un marco teórico neoschumpeteriano-neoestructuralista, y procuraremos mostrar evidencia empírica alrespecto. Queremos enfatizar que las teorías neoschumpeterianas yneoestructuralistas no refutan ni al industrialismo ni al pensamientode Rodrik y Haussmann, sino más bien los complementan, al matizar yespecificar algunos de sus postulados centrales. Yendo a la preguntade si las exportaciones industriales son la clave del desarrollo,nuestra respuesta será que “no necesariamente”. Como veremos, en lospaíses que denominaremos “ensambladores” -Filipinas, México oTailandia, entre otros- la mayoría de las exportaciones sonmanufacturas de media y alta tecnología, y están lejos de serdesarrollados. Asimismo, en los que llamaremos “innovadoresprimarizados” -Noruega, Australia y Nueva Zelanda, países de altísimodesarrollo-, la inserción internacional está focalizada en los

1 Al respecto, ver por ejemplo Rodrik (2004). Vale señalar que las sugerencias depolítica económica e industrial de Rodrik y Hausmann son bastante afines a los debuena parte del neoestructuralismo de la CEPAL de los años ’90 y 2000. Sin embargo,a los fines de este trabajo diferenciaremos a aquellos neoestructuralistas queinsisten en los recursos naturales como potenciales actividades para la innovacióndel pensamiento de Rodrik y Hausmann, que tienden a ver las exportaciones demanufacturas sofisticadas el driver del crecimiento de largo plazo.

productos primarios y las manufacturas intensivas en recursosnaturales. Pese a que el qué se exporta en estos países es sumamentedistinto al del resto de los países desarrollados (los cuales síexportan mayormente productos industriales), el cómo se produce lo quese exporta es muy similar: sea que tengan canastas exportablesprimarizadas o industriales, los países desarrollados comparten ungran desarrollo de capacidades tecnológicas locales, esto es, un altopotencial para desplazar la frontera tecnológica mundial. Por elcontrario, en los países “ensambladores”, las ventas externas deproductos manufacturados de medio y alto contenido tecnológico no estáacompañada de capacidades tecnológicas locales, lo cual los diferenciade los países desarrollados que sí exportan manufacturas.

A partir de esta presentación es que en este artículo nos propondremosdos objetivos. En primer lugar, analizaremos la relación entre lacomposición de las exportaciones de un país (el qué se exporta), suscapacidades tecnológicas endógenas (el cómo se produce) y eldesarrollo económico, para una muestra amplia de casos2, para elperíodo 2000-2013. En segunda instancia, estableceremos una tipologíade senderos nacionales de desarrollo a partir del cruce de nuestrasdos variables independientes (esto es, composición de lasexportaciones y capacidades tecnológicas).

A modo de hipótesis, sostendremos, a tono con un marco teóriconeoschumpeteriano-neoestructuralista, que la existencia de capacidadestecnológicas endógenas (el cómo se produce) tiene un rol crucial en eldesarrollo económico pero, a la vez, que aquéllas pueden darse en

2 Se analiza una muestra de 58 países que, en promedio para el período 2000-2012representaron alrededor del 95% de las exportaciones mundiales.

diversos sectores productivos, como por ejemplo, los típicamenteintensivos en ingeniería (metalmecánica y química) pero también en losintensivos en recursos naturales y los servicios. Es por ello que nosrehusamos a hablar de único patrón de desarrollo y la idea de una“tipología" cobra sentido. Queremos recalcar que, de todos modos, loque comparten prácticamente todos estos patrones de desarrollo exitosoes la existencia de un sistema nacional de innovación medianamenteconsolidado, más allá de las actividades dominantes en la estructuraproductiva y en la canasta exportable.

El trabajo se estructurará de la siguiente manera: en la primerasección, explicitaremos la metodología3 y las fuentes utilizadas; en lasegunda, mostraremos los resultados obtenidos en base a un testeconométrico; en la tercera, elaboraremos una tipología de países enfunción de los cruces de las dos variables independientes; por último,se presentan las conclusiones.

I. Metodología y datos

Para caracterizar la composición de las exportaciones (el qué seexporta) utilizaremos un indicador de contenido tecnológico de lasexportaciones, al que abreviaremos como CCTX. Por su lado, lascapacidades tecnológicas endógenas, medida a partir de las capacidadestecnológicas endógenas (CT), cuyos proxies serán el gasto en I+D comoporcentaje del PBI y el número de patentes per cápita.

3 Por razones de espacio, seremos breves aquí. Los interesados en una explicacióndetallada de la metodología pueden enviar un correo al autor.

El CCTX será una medida resumen de la canasta exportable de un país,que será descompuesta en función de las categorías de contenidotecnológico de las mercancías realizada por Lall (2000). Ésta divideal total de bienes comercializados en seis grupos: productos primarios(PP)4, manufacturas basadas en recursos naturales (MRRNN)5,manufacturas de baja tecnología (MBT), manufacturas de mediatecnología (MMT), manufacturas de alta tecnología (MAT)6 y otros7. Deeste modo, el CCTX será de 0% si la totalidad de las ventas externasde un país fuesen productos primarios, y de 100% si fueranmanufacturas de alta tecnología. Las categorías intermedias fueronponderadas de la siguiente manera: MRRNN, 25%; MBT, 25%, MMT, 75%. Lacategoría “Otros” fue excluida de la ponderación. El criterio para laponderación de las categorías intermedias estriba en la intensidad degasto en I+D por rama manufacturera para Estados Unidos, Japón y

4 Dentro de los PP, por ejemplo, se incluyen frutas y carnes sin preparar, cereales,oleaginosas, arroz, tabaco, lana, algodón, cacao, té, café, madera, carbón, metalesferrosos, petróleo crudo y gas.5 Dentro de esta categoría se incluyen alimentos elaborados (frutas y carnespreparadas y aceites vegetales, por ejemplo), bebidas, tabaco manufacturado,derivados de la madera (celulosa, papel), metales no ferrosos, derivados delpetróleo, derivaciones del caucho, cemento, piedras preciosas, minerales nometálicos y algunas ramas de la industria química básica (Lall, 2000).6 Según Lall (2000), las MBT contienen las mercancías asociadas a la industria textil(hilados, indumentaria, calzado, cuero) así como los bienes derivados de laalfarería y la joyería, los muebles, los juguetes, los artículos de plástico y laspartes y estructuras de metal. Las MMT incluyen vehículos y sus partes, motores,maquinaria industrial, barcos, relojes, calderas, fibras sintéticas, buena parte dela industria química, plásticos, tubos y caños, entre otros. Las MAT comprendenmáquinas de oficina y de procesamiento de datos, equipos de telecomunicaciones,televisores, transistores, equipos generadores de fuerza, turbinas, medicamentos,aeronaves, instrumentos ópticos y de precisión y cámaras fotográficas, entre otros.7 Aquí se incluyen las transacciones no clasificadas y el oro no monetario, entre susprincipales subcategorías. Hemos reclasificado el oro no monetario como PP.

Alemania en 20008. En términos formales, la fórmula del CCTX es lasiguiente:

CCTX=(PPX )∗0+(MRRNNX )∗0,25+(MBTX )∗0,25+(MMTX )∗0,75+(MATX )∗1

X−Otros

Por su lado, la medición de las capacidades tecnológicas de un país,que permite aproximarnos a la solidez de su sistema nacional deinnovación y al cómo se produce, no es una empresa sencilla debido ala escasez de indicadores confiables en un número amplio de países(Archibugi et al, 2009). Más allá de eso, buena parte de la literaturadisponible -como, por ejemplo, CEPAL (2006, 2007, 2012 y Cimoli et al,2005)- considera indicadores “clásicos” de las capacidadestecnológicas el gasto en investigación y desarrollo como fracción delPBI y las patentes per cápita aprobadas por la Oficina de Patentes yMarcas de Estados Unidos (USPTO). En este trabajo hemos seguido dichocriterio.

De este modo, el índice de capacidades tecnológicas (CT) oscila entre0 (CT nulas) y 100 (CT máximas). A su vez, este índice resulta delpromedio simple de los puntajes obtenidos por los países en los dossub-indicadores (gasto en I+D como fracción del PBI y patentes per

cápita). En estos dos sub-indicadores, el valor “100” lo toma el paíscon mayores guarismos (Israel, en el caso del I+D y Taiwán en el casode las patentes per cápita).

8 Se tomaron los logaritmos naturales del gasto en I+D de las ramas que abarcan aMMT, MBT y MRRNN y se los comparó con el de las MAT. Así, se pudo comprobar que lasMMT se asimilan más a las MAT que a las MBT o a las MRRNN. La base de datosutilizada para la intensidad de I+D por rama fue OCDESTat. Para una descripción másprofunda de esta ponderación, ver Schteingart (2014).

La variable dependiente, como se señaló, es el desarrollo económico,que será medido a partir del Índice de Desarrollo Humano (IDH) quecalcula el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),que no sólo toma en cuenta el PBI per cápita de un país, sino también lacalidad de vida de la población en lo que concierne a educación ysalud.

Para lo que atañe al contenido tecnológico de las exportaciones seutilizó la base de datos de COMTRADE. En lo que concierne alporcentaje del gasto en I+D como porcentaje del PBI se utilizó lainformación del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. Losindicadores del IDH fueron tomados de Informe Sobre Desarrollo Humanodel PNUD. Las patentes otorgadas en Estados Unidos fueron tomadas dela USPTO y la población para calcular el indicador en términos percápita del Banco Mundial. Por otro lado, cabe destacar que, paraevitar resultados sesgados por coyunturas nacionales específicas, paralas variables CCTX y CT se ha tomado el promedio de los añoscomprendidos entre 2000 y 20139.

9 Este trabajo utiliza mayormente datos que provienen del comercio internacional.Siguiendo a Haussmann et al (2011), la razón de ello reside en que es la única fuentede datos que permite un alto nivel de desagregación de productos en unaclasificación estandarizada, que es recogida en COMTRADE. Sin embargo, la limitantede esto es que tendremos un sesgo por el que medirá más exportaciones queproducción. De todos modos, vale también mencionar que, si bien un país obviamentepuede producir bienes que no exporta, el hecho de que no los exporte implica que noes demasiado “bueno” produciéndolo. De esta manera, inferiremos que los bienes queexporta un país provienen de actividades económicas con un peso central en suestructura productiva (y más aún suponiendo economías abiertas en el marco de laglobalización). Por otra parte, no se tomaron en cuenta las exportaciones deservicios, en tanto no existe aún una homogeneización estadística que permita lacomparabilidad internacional con una alta calidad del dato, lo cual sí ocurre conlos datos sobre bienes, que son recolectados por las aduanas nacionales.

II. Qué se exporta y cómo se produce: ¿qué tipo de relación tienen conel desarrollo?

La pregunta formulada en el título de este trabajo puede serreformulada como: ¿determina el desarrollo el qué se exporta? Paraello, hemos estimado tres modelos distintos de regresión cross-section porel método de mínimos cuadrados, con el fin de confirmar si lassuposiciones que veníamos exponiendo son significativasestadísticamente (Cuadro I). La variable dependiente en los tresmodelos es el IDH al año 2012. En el modelo 1, hemos omitido lavariable CT y una de control llamada “Calidad Institucional”10. Lamuestra de países aquí fue de 167 (los 58 que utilizaremos para laconstrucción de la tipología que veremos más abajo más 109 restantes,muchos de ellos pequeños países) y se buscó ver si la variableindependiente CCTX resultaba significativa si se la controlaba porpoblación, diversificación de las exportaciones (HH) y coeficiente deapertura exportadora (exportaciones sobre PBI). En este caso, el CCTXresultó significativo al 1%.

En el modelo 2, tomamos la misma muestra de países, agregando CT y

Calidad Institucional como variables de control. En este caso, el CCTX

perdió significatividad estadística, reforzando la hipótesis apuntada

más arriba: la relación entre el contenido tecnológico y el desarrollo

desaparece cuando se tienen en cuenta las capacidades tecnológicas. De

hecho, éstas, junto con la Calidad Institucional resultaron

10 Este indicador fue construido ad hoc a partir de tres de las cinco variables quepublica el World Governance Index (WGI): a) imperio de la ley; b) derechos humanos yparticipación y c) paz y seguridad

significativas al 1%, con coeficientes grandes en ambos casos (más en

Calidad Institucional que en CT).

En el modelo 3, hemos tomado las mismas variables que en el 2, pero

restringiendo la muestra de observaciones a los 58 casos analizados en

este capítulo. Si en el modelo 2 podía existir una

sobrerrepresentación de países chicos (dado que de las 167

observaciones, 90 correspondían a países chicos, es decir, de menos de

10 millones de habitantes, 55 a países medianos -entre 10 y 50

millones- y tan sólo 23 a países grandes –más de 50 millones), en el

modelo 3 puede existir uno a favor de los países grandes (de las 58

observaciones, 16 corresponden a chicos -que perdieron 74 casos-, 23 a

medianos -perdieron 32 casos- y 19 a grandes -perdieron 4 casos-). De

hecho, tal sesgo se nota en que la población pasa a ser significativa

al 1%. Esto ocurre debido a que sólo los países chicos con elevadas

exportaciones pudieron participar de la muestra escogida.

Evidentemente, esto genera una sobrerrepresentación de países chicos

con elevadas exportaciones per cápita, lo cual implica, probablemente, un

alto PBI per cápita y por ende un alto IDH. Más allá de esto, lo cierto

es que las CT siguen siendo significativas al 1% en el modelo 3, que

la Calidad Institucional dejó de serlo y que el CCTX siguió sin ser

significativo, al igual que en el modelo 2.

Cuadro I: Regresión por método de mínimos cuadrados (coeficientes ynivel de significación)

Variable /M odelo M odelo 1 M odelo 2 M odelo 3Constante 0,593 0,334 0,721CCTX 0,409*** 0,048 0,03HH "-0,141*" -0,098 -0,028Población (ln) -0,014 -0,004 "-0,026***CT 0,262*** 0,199***Expo / PBI 0,103** 0,090** -0,021Calidad institucional 0,427*** 0,139R2 ajustado 0,388*** 0,584*** 0,737***

Fuente: elaboración propia. Referencias: CCTX = Coeficiente de contenido tecnológicoen las exportaciones; HH = Índice de Herfindahl-Hirschman (diversificación de expo);Población (ln) = logaritmo natural de la población; CT = capacidades tecnológicas; *: significativo al 10%; ** : significativo al 5%; *** : significativo al 1%. En losmodelos 1 y 2 la base fue de 167 países, mientras que en el modelo 3 de los 58tipologizados en este artículo.

En síntesis, la prueba econométrica confirma que las CT están

estrechamente asociadas al desarrollo11 y que, por el contrario, el

CCTX (y nótese que también el HH) deja de ser significativos cuando

son controlados por aquella variable. De este modo, más que el qué se

exporta como sostienen Haussmann et al (2005, 2011), la clave parecería

estar en cómo se produce. Del análisis de estos últimos trabajos se

desprendería la idea de que a un país le convendría exportar

computadoras a minerales. Sin embargo, imaginemos ahora esta

situación: el país A fabrica localmente computadoras pero sin11Queremos insistir en un punto: cuando decimos que están “asociadas” no estamossosteniendo que se trate de una relación causal. Probablemente, haya unadeterminación mutua: un mayor crecimiento económico -que resulta clave para aumentarel IDH- facilitaría las condiciones para generar capacidades tecnológicas endógenas,que a su vez reimpulsan el crecimiento de largo plazo. Lo cierto es que, si no secrean esas capacidades tecnológicas, entonces el crecimiento será de corto aliento ydifícilmente alcanzará para alcanzar el desarrollo.

encadenamientos con el resto del tejido tecnológico-productivo

(limitándose a ensamblar todos los componentes, que fueron importados

y desarrollados tecnológicamente en otros países), mientras que el

país B exporta minerales en los que utiliza un sofisticado know-how

local para mejorar sideralmente la productividad en esta actividad.

¿Qué país tendrá más posibilidades de mantener un crecimiento

sostenido en el largo plazo de tal modo que favorezca su desarrollo

económico? Si extrapolamos el razonamiento de los trabajos citados,

parecería que el A. Como ya es de prever, en nuestra opinión, sería el

B.

III. Hacia una tipología de senderos nacionales de desarrollo

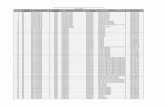

A continuación procuraremos analizar la relación que existe entrenuestras dos variables independientes (CCTX y CT), para de esa maneraaproximarnos a una posible tipología de países. En el Gráfico I hemoscruzado ambas variables, quedando delimitados cuatro cuadrantes: elnoreste representa a aquellos países con elevadas CT y un CCTX elevado(“innovadores industriales”); el sudeste a aquellos países conelevadas CT pero un CCTX bajo (“innovadores primarizados”); elnoroeste a aquellos países con un CCTX alto, pero bajas CT(“ensambladores”) y, por último, el sudoeste a aquellos países quetienen bajos CT y CCTX bajos (“no innovadores primarizados”).

Gráfico I: capacidades tecnológicas y contenido tecnológico de lasexportaciones, media 2000-2013

GreciaBrasil

SueciaChina Rep. Checa

Italia

Reino Unido

Polonia

Canadá

USA

Alemania

AustriaHolandaEspaña

Francia

Turquía

Bélgica

Portugal Dinam arcaRumania

Tailandia

Nueva ZelandaArgentina

Australia

Indonesia

Sudáfrica

Eslovaquia

Corea del SurHong Kong

Suiza

Ucrania

M éxico

JapónTaiwán

India

Hungría

M alasia Irlanda

Finlandia

UruguayColombia

Perú

Egipto

Vietnam

Israel

Singapur

Costa Rica

RusiaChile

BO L

Filipinas

A. Saudita

Nigeria

ALG Irán

EA U

PAR

Ecuador

KA Z Kuwait

Qatar

VenezuelaNoruega

ensam bladores

innovadores prim arizados

innovadores industriales

no innovadores prim arizados0100

7550

25CC

TX, promedio 2000-2013

0 20 40 60 80 100Capacidades tecnológicas (I+D y patentes), prom edio 2000-2013

Fuente: elaboración propia en base a información de COMTRADE, UNESCO y USPTO

Por un lado, los “innovadores industriales” son países que exportanmayormente productos industriales (de medio y alto contenidotecnológico) y en los que, probablemente, buena parte de la tecnologíaincorporada en ellos es producida localmente (dado que sus CT sonaltas). De ahí el rótulo que les hemos puesto, y la correspondientediferenciación respecto a los “ensambladores” del cuadrante noroeste.Se trata, en todos los casos, de países desarrollados (el IDH essuperior a todos los de la mitad izquierda del gráfico).

Forman parte de este cuadrante países como Israel, Finlandia, Suecia,Japón, Taiwán, Corea, Suiza, Estados Unidos, Alemania y Dinamarca,Reino Unido, Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica, Singapur,Canadá, Italia, Irlanda, Hong Kong, España y República Checa. Nótese,de todos modos que estos dos últimos se acercan claramente a valoresintermedios en lo que a CT concierne, en tanto que Canadá y Dinamarcaposeen una canasta exportable algo más primarizada que el resto.

En segundo orden, dentro del cuadrante noroeste encontramos a lospaíses que exportan mayormente bienes industriales de medio y altocontenido tecnológico, pero con reducidas CT. En otras palabras, elgrueso del conocimiento tecnológico incorporado en bienes de altasofisticación no es producido nacionalmente: es por ello que los hemosdenominado “ensambladores”. Cabe remarcar que todos estos países hanexperimentado cambios estructurales en las últimas cuatro décadas, enlas cuales las grandes empresas transnacionales han relocalizado lasetapas finales y de menor valor agregado de sus procesos productivos

con vistas a reducir sus costos (mayormente, los laborales)12. Dentrode este cuadrante encontramos a Filipinas, Tailandia, México, CostaRica, Eslovaquia, Polonia, Turquía, Rumania, Ucrania, Hungría,Malasia, Portugal y China. Vale notar, de todos modos, que estosúltimos cuatro países cuentan con CT más bien intermedias (China haestado moviéndose aceleradamente hacia el este en los últimos veinteaños). Asimismo, apréciese que en rigor Ucrania está a mitad de caminoentre el cuadrante noroeste y suroeste.

Por su parte, en el cuadrante sudeste encontramos a aquellos paísesque, pese a tener una inserción internacional primarizada (bajo CCTX),poseen elevadas CT; por ello los hemos llamado “innovadoresprimarizados”. Aquí se ubican Nueva Zelanda, Noruega y Australia,países de altísimo IDH (Noruega y Australia son los dos primeros anivel mundial). En estos tres países, el disminuido CCTX se debe, enel caso de Noruega, al elevado peso de los productos primarios -PP- ylas manufacturas intensivas en recursos naturales -MRRNN- (85% deltotal exportado), lo cual se explica principalmente por susexportaciones de hidrocarburos (61% del total exportado entre 2000-2013). En Australia, los PP y las MRRNN representaron el 81% de lasexportaciones promedio de dicho período, lo cual se debeprincipalmente a los minerales metalíferos (hierro sobre todo), queexplican el 19% de las ventas externas australianas totales, al carbón(un 14% adicional), a los metales no ferrosos (8%), al petróleo (6%),al oro (6%), a las carnes (4%), al gas (4%), y a los cereales (3%),entre otros. En Nueva Zelanda, los PP y las MRRNN contabilizaron el75% de las exportaciones totales entre 2000-2013, las cuales se12 Al respecto, pueden consultarse Usui (2011), Wignaraja (2011), Reyes-Macasaquit(2011), Paus y Gallagher (2006), Koopman et al (2008), Jürgens y Krzywdzinski (2009)o Kohpaiboon (2010).

explican más que nada por el complejo agroalimentario, que representaalrededor de la mitad del total de las ventas externas neozelandesas.Pese a esta inserción internacional centrada en los productosprimarios y en las manufacturas intensivas en recursos naturales,Noruega, Australia y Nueva Zelanda han desarrollado capacidadestecnológicas sólidas, que le han permitido sacar provecho de este tipode inserción en el mercado mundial (CEPAL, 2006, 2007, 2012). A modode ejemplo, según Stoeckel (1999), en 1995-96 el 20% del gasto en I+Daustraliano estuvo implementado en áreas ligadas a la minería. Haciafines de la década del ’90, Australia lideraba las exportaciones desoftware para la minería, con entre el 60% y el 70% del mercadomundial. Nueva Zelanda, por su parte, pese a su pequeño tamaño, es unjugador de peso mundial en la industria láctea (destacándoseespecialmente en leche en polvo). Noruega, por su lado, hadesarrollado desde fines del siglo XIX altos conocimientos engeología, biología marina y forestal, meteorología y oceanografía y,durante el último cuarto del siglo XX, en la explotación off-shore delpetróleo, sector que se convirtió en el principal motor de la economíanoruega desde los años ’70 (Ville y Wicken, 2012).

Por último, en el cuadrante sudoeste encontramos a aquellos países queno son innovadores y además cuentan con una inserción internacionalprimarizada. Pertenecen a este grupo países como Argentina, Nigeria,Irán, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile, ArabiaSaudita, Kuwait, Indonesia, Egipto, Vietnam, India, Rusia, Brasil,Sudáfrica o Grecia. Vale apuntar, de todos modos, que estos últimoscuatro países parecieran aproximarse a rangos intermedios en materiade CT y, salvo Rusia, también de CCTX. India también cuenta con unacanasta exportable con un CCTX intermedio, aunque con CT más bajas.

Argentina, si bien es un “no innovador primarizado” cuenta con CT algomás consolidadas que los países de más a la izquierda del gráfico.

IV. Conclusiones

En este trabajo hemos procurado responder si las exportacionesindustriales (esto es, un alto CCTX) son la clave del desarrollo. Laevidencia empírica mostró que, si bien la gran mayoría de los paísesdesarrollados exporta productos industriales, hay también excepcionesdignas de mención: los “ensambladores” y los “innovadoresprimarizados”. De tal modo, en sintonía con las teoríasneoschumpeterianas-neoestructuralistas, la evidencia empírica aquípresentada parece haber mostrado que el cómo se produce (medido apartir de las CT) tiene una mayor asociación con el desarrollo que elqué se exporta (reflejado en el CCTX). Así, hemos pretendido dialogarcon varias teorías del desarrollo económico: en primer lugar, con unaversión del industrialismo (típicamente, encarnado en el viejoestructuralismo latinoamericano) para el cual la única forma de serdesarrollado es situándose en el cuadrante noreste de nuestro diagrama(esto es, sólo los “innovadores industriales” pueden serdesarrollados). Como hemos visto, la existencia de los innovadoresprimarizados matiza esta aseveración, que supone que el progresotécnico tiende a darse en los sectores intensivos en ingeniería (MMT yMAT). No obstante, el hecho de que la gran mayoría de los paísesdesarrollados sean innovadores industriales muestra que laprobabilidad de desarrollar capacidades tecnológicas en los sectores

intensivos en ingeniería es muy superior a la de poder hacerlo en losintensivos en recursos naturales.

En segundo lugar, hemos relativizado las teorías de Rodrik yHaussmann, que afirman que la clave de los países subdesarrolladospasa por exportar lo que exportan los países desarrollados (esto es,bienes sofisticados tecnológicamente). Según esta visión, un aumentodel CCTX tendería a conducir a un mayor crecimiento sostenido. Elproblema de esta teoría, interpretada en su sentido estricto, es queno toma en cuenta las capacidades tecnológicas endógenas utilizadas ala hora de fabricar un producto. En otras palabras, no reconoce laprobabilidad de que un país se convierta en ensamblador y no puedaluego devenir un innovador industrial. Si bien aquí no hemos expuestola dinámica histórica del cambio estructural en los países de lamuestra, basta señalar que la experiencia de países como México,Tailandia y Filipinas, por ejemplo, prueba que no hay nada quegarantice un corrimiento del cuadrante noroeste al noreste ni muchomenos un crecimiento sostenido (la conversión en una armaduríamanufacturera en México y Filipinas no ha resuelto sus problemascrónicos de crecimiento económico bajo y errático).

Por último, las teorías neoclásico-neoliberales no nos han resultadopropicias para el estudio de los determinantes del desarrollo, debidoa que en ellas no importa demasiado ni el qué ni el cómo se produce.Más bien, el desarrollo y el bienestar general se desprenderíanautomáticamente del libre juego de las fuerzas del mercado y laadhesión a las ventajas comparativas estáticas, que aseguran laeficiencia (siempre estática) del sistema.

A la hora de repensar las posibilidades de desarrollo de los paíseslatinoamericanos, es necesario abandonar los mitos de la economíaneoclásica, pero a la vez problematizar algunos postulados heterodoxoscomo los descriptos, principalmente los que a veces recaen en unaexagerada desconfianza en los recursos naturales. Más allá de esto, locierto es que la elaboración de una estrategia de desarrollo nacionalrequiere de tomar en cuenta otros incontables factores, a saber: a) elcontexto geopolítico; b) las características sociales, históricas yculturales de los distintos actores sociales al interior de unaNación; c) las relaciones de fuerza entre los mencionados actoressociales y el Estado; d) el entramado institucional existente y la“dependencia de la trayectoria” que dicho entramado acarrea; e) lasituación demográfica (evidentemente, una estrategia de desarrolloserá muy distinta en un país de 200 millones de habitantes que en unode 5); f) la dotación de capital humano, lo cual a su vez conecta alestado de la política educativa y g) el estado de la infraestructura,entre otros.

Bibliografía

Archibugi, D., Denni, M. y Filippetti, A. (2009): “The technologicalcapabilities of nations: the state of the art of synthetic indicators”,Technological Forecasting and Social Change, vol. 76, pp. 917-931.

Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010): Hecho en Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI Bhagwati, J. (2005): En defensa de la globalización. Barcelona: Debate. Bisang, R. (2011): “Agro y recursos naturales en Argentina: ¿enfermedad

maldita o desafío a la inteligencia colectiva?”, Boletín Informativo Techint, nº 336,septiembre-diciembre.

CEPAL (2006): Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe (2005-2006), Documento informativo, Santiago de Chile.

CEPAL (2007): “Progreso técnico y cambio estructural en América Latina”, Documentos de proyectos, Nº136, Santiago de Chile, octubre.

CEPAL (2012): Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo, Santiagode Chile: CEPAL, agosto.

Chang, H. J. (2009): ¿Qué fue del buen samaritano? Naciones ricas, políticas pobres, Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

Cimoli, M. (2005) (comp.): Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y crecimiento en América Latina, Santiago de Chile: CEPAL.

Cimoli, M. y Dosi, G. (1994): “De los paradigmas tecnológicos a los sistemas nacionales de producción e innovación”, en Comercio Exterior (México), vol. 44, nº8, agosto.

Cimoli, M., Porcile, G., Primi, A. y Vergara, S. (2005): “Cambio estructural, heterogeneidad productiva y tecnología en América Latina”, en Cimoli (2005).

Cooper, C. y Massel, B. (1965): “Toward a general theory of customs unions fordeveloping countries”, Journal of Political Economy, vol. 73.

Diamand, M. (1973): Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, Paidós: Buenos Aires Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., y Soete, L. (1989). Technical Change and Economic

Theory. Londres: Pinter Fajnzylber, F. (1983): La industrialización trunca de América Latina, México, D.F.:

Editorial Nueva Imagen. Gómez Vega, M. C. (2004): “El desarrollo de la industria de la maquila en

México” en Problemas del Desarrollo: Revista Latinoamericana de Economía, Vol. 35, nº138.,Universidad Nacional Autónoma de México, México DF.

Grossman, G. M., y Helpman, E. (1992). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge: MIT Press.

Haussmann, R., Hwang, J. y Rodrik, D. (2005): “What you export matters”, NBER Working Paper Series, nº11905, diciembre.

Haussmann, R. Hidalgo, C., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jiménez, J., Simoes, A. y Yildirim, M. (2011): The Atlas of Economic Complexity. Mapping paths to prosperity, Cambridge: Harvard University, Center for International Development, MIT Media Lab.

Hirschman, A. (1961): La estrategia del desarrollo económico, México: Fondo de CulturaEconómica

Katz, J. (2000): “Pasado y presente del comportamiento tecnológico en AméricaLatina”, Revista de la CEPAL.

Katz, J. (2012): “Cambios Estructurales y Desarrollo Económico. Ciclos de creación y destrucción de capacidad productiva y tecnológica en América Latina”, Revista de Economía Política de Buenos Aires.

Kohpaiboon, A. (2010): “Trade Policy, Industrialization, and DevelopmentalChallenges: Experiences of Thailand”, paper presentado en GEP Workshop onTrade Policies and Industrialization in Southeast Asia: What has Happened andWhere Do We Go from Here, patrocinado por el Leverhulme Centre for Research onGlobalization and Economic Policy (GEP), University of Nottingham, Malaysia.

Johnson, H. (1960): “The Economic Theory of Customs Union”, Pakistan Economic Journal, vol. 10.

Johnson, H. (1965): “An economic theory of proteccionism. Tariff bargaining and the formation of customs union”, Journal of Political Economy, vol. 73.

Jürgens, U. y Krzywdzinski, M. (2009): “Changing East-West division of labourin the European Automotive Industry”, en European Urban and Regional Studies, vol.16, nº 1, enero.

Lal, D. (1995). “Why growth rates differ”, en Koo, B.H. y Perkins, D.H. (eds).Social Capability and Long Term Economic Growth, Nueva York: MacMillan.

Lall, S. (1984). “Technology exports of newly industrializing countries”, World Development, vol. 12(nº 5/6).

Lall, S. (2000): “The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98", Oxford Development Studies, Taylor and Francis Journals, vol. 28, pp. 337-369.

Lundvall, B. (Ed.). (1992). National systems of innovation. Towards a theory of innovation and interactive learning. Londres: Pinter.

Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Underdevelopment. Londres: Duckworth. Patel, P., y Pavitt, K. (1995): “Divergence in technological development among

countries and firms” en Hagedoorn, J. (ed.): Technical Change and the World Economy:Convergence and Divergence in Technology Strategies. Edward Elgar, Aldershot, 147-181.

Paus, E. y Gallagher, K. (2006): “The Missing Links between Foreign Investmentand Development: Lessons from Costa Rica and Mexico”, Global Development andEnvironment Institute Working Paper Nº06-01, Tufts University.

Pérez, C. (2010): “Una visión para América Latina: dinamismo tecnológico einclusión social mediante una estrategia basada en los recursos naturales”,Revista Cepal, nº100, pp. 123-145, abril.

Ramos, J. (1998): “Una estrategia de desarrollo productivo a partir de complejos productivos en torno a los recursos naturales”, Revista de la CEPAL, Nº66, diciembre, Santiago de Chile.

Reyes-Macasaquit, M. L. (2009): “Case Study of the Electronics Industry in thePhilippines: Linkages and Innovation” en Intarakumnerd, P. (ed.), FosteringProduction and Science & Technology Linkages to Stimulate Innovation in ASEAN. ERIA ResearchProject Report 2009 No. 7-4, Economic Research Institute for ASEAN and EastAsia, Jakarta.

Rodrik, D. (2004): “Industrial policy for the 21th century”, Universidad deHarvard, octubre.

Schteingart, D. (2014): “Estructura productiva, inserción internacional ydesarrollo: hacia una tipología de senderos nacionales”, tesis de maestría enSociología Económica, IDAES-UNSAM, inédita.

Stoeckel, A. (1999). Minerals: Our Wealth Down Under. Canberra: Centre for International Economics

Usui, N. (2011): “Transforming the Philippine Economy: 'Walking on Two Legs'”,Asian Development Bank Economics Working Paper nº 252 , marzo.

Ville, S. y Wicken, O. (2012): “The dynamics of resource-based economicdevelopment: evidence from Australia and Norway”, Department of Economics,University of Wollongong, Working Paper 04-12, 2012, 55.

Viner, J. (1950): The Customs Union Issue, Nueva York, Carnegie Endowment forInternational Peace.

Viner, J. (1952): International trade and economic development: lectures delivered at the NationalUniversity of Brazil, Glencoe: The Free Press.