¿Pastores o soldados? El Oasis de Dakhla durante el Reino Antiguo / IV Jornadas Internacionales de...

Transcript of ¿Pastores o soldados? El Oasis de Dakhla durante el Reino Antiguo / IV Jornadas Internacionales de...

Quintas Jornadas Nacionales de Historia AntiguaIV Jornadas Internacionales de Historia Antigua

Córdoba, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2015

¿PASTORES O SOLDADOS?

EL OASIS DE DAKHLA DURANTE EL REINO ANTIGUO.

Marcelo Zulian

La cronología de la ocupación del Sahara Oriental durante

el Holoceno se divide actualmente en cuatro etapas. El

Holoceno Temprano (9000-7000 a.C.), el Holoceno Medio (7000-

5300 a.C.), el Holoceno Tardío (5300-3500 a.C.) y el Holoceno

Final (3500 a.C. en adelante). Estas etapas reciben también

los nombres de Fase I de Reocupación, Fase II de Formación,

Fase III de Regionalización y Fase IV de Marginalización,

respectivamente, donde la última fase se caracteriza,

precisamente, por la marginalización del Sahara Oriental, con

sólo unos pocos sitios que presentan restos de ocupación

permanente para el periodo. En la fase anterior, la de

Regionalización, el incremento de la aridez había obligado a

los pastores a retirarse a sitios como el valle del Nilo, los

oasis, el macizo del Gilf Kebir y la planicie meridional

alrededor de Nabta Playa y Bir Kiseiba, tal como lo demuestra

la evidencia osea. Otros sitios de la región ya sólo contienen

restos de animales salvajes.

Hacia comienzos de la historia egipcia, en torno al año

3000 a.C., el oasis de Dakhla es uno de los pocos sitios del

Desierto Occidental egipcio en que se han hallado evidencias

de una población permanente. Sin embargo, los restos oseos de

animales domésticos son llamativamente escasos. De 101 huesos

hallados en el sitio Dakhla 99/38-2, sólo el 7,9 por ciento

corresponde a animales domésticos, mientras que un 25,7 por

ciento corresponde a animales carnívoros y el 66,3 por ciento

a lo que parece ser caza por sus pieles. Para el mismo periodo

(Fase IV) las evidencias en sitios como Abu Tabari 02/28 y

Wadi Hariq 01/1 (ambos en el desierto occidental sudanés

aproximadamente a la misma longitud de Dakhla) el porcentaje

de huesos domésticos (sobre totales en torno a los 400) trepa

a casi el 100 por ciento, mientras que el de carnívoros es

casi inexistente, lo mismo que el de caza por otras razones

(PÖLLATH 2006:tab. 4).

Desde el punto de vista cultural, la cronología para el

oasis de Dakhla tiene también cuatro etapas, más o menos

coincidentes con la cronología para la ocupación del Sahara

Oriental. La cultura Masara, que se extiende entre el 8500 y

el 6500 a.C., la cultura Bashendi, que se extiende entre el

6500 y algún momento entre principios y mediados del cuarto

milenio y que ha sido dividida en Bashendi A (hasta mediados

del sexto milenio) y Bashendi B, y finalmente la cultura

Sheikh Muftah, que se habría extendido entre mediados del

cuarto milenio y fines del tercer milenio, siendo

contemporánea del Reino Antiguo egipcio.

La cultura Bashendi A parece haber aprovechado un periodo

particularmente húmedo, con la caza y la explotación de

cereales salvajes como medios principales de subsistencia, y

sin que se pueda verificar la práctica de la cría de animales.

Por otra parte, las estructuras de loza descubiertas en varios

sitios podrían indicar la existencia de asentamientos

sedentarios. Por el contrario, los bashendi B se

caracterizaron por ser pastores nómadas (ganado y cabras),

aunque unas pocas estructuras de loza halladas en un único

sitio (Loc. 385) hablarían de la persistencia de refugios más

o menos permanentes, quizá asociados al movimiento regular del

ganado. A diferencia de la cultura Bashendi A, la B se

caracterizó también por un mayor número de objetos de adorno,

como pendientes de conchas marinas y brazaletes de amazonita

(WARFE 2003:183).

En cuanto a los sitios correspondientes a la cultura Seikh

Muftah, todos parecen haber sido campamentos temporarios, ya

que carecen de evidencias de refugios o de lugares de

almacenamiento (MCDONALD 2001:9). Sigue sin haber evidencias

de cultivos, y aunque la presencia de ganado bovino está

probada, la evidencia es tan escasa que parece poco probable

que la población local viviera especialmente de la cría de

animales. En el sitio 105, ubicado en el borde meridional del

oasis, se hallaron tan sólo restos de dos vacas (de avanzada

edad), lo que hace pensar en que eran conservadas por su leche

(MILLS 2001; MCDONALD 2006:4). La caza está bien documentada,

pero las evidencias halladas en los sitios Dakhla 99/38 y El

Kharafish 02/5 (ubicado al noreste del oasis de Dakhla)

sugieren que el objetivo no era obtener alimentos o

suplementar la dieta, sino la obtención de pieles (PÖLLATH

2009:101).

La cerámica, por otra parte, es similar a la contemporánea

del valle del Nilo, aunque de factura local. De hecho, en

opinión de Ashten Warfe, “Dakhla comparte más rasgos

materiales con las comunidades emergentes del Alto y Bajo

Egipto que ninguna otra locación del desierto occidental”

(WARFE 2003:177). Un ejemplo de esto es la cerámica hallada en

el Sendero de Abu Ballas, una ruta a través del desierto que

une el oasis de Dakhla y el macizo del Gilf Kebir (y quizá

sigue más allá). Un estudio realizado sobre la cerámica de los

sitios Abu Ballas 85/55 y Jaqub 99/31, cuyas marcas hacen

referencia al sitio de Ayn Asil, en Dakhla, parecen indicar

que ambos no sólo eran contemporáneos, sino que formaban parte

de una misma operación (KUPER 2003:7), quizá controlada desde

Ayn Asil. A fines del Reino Antiguo residía allí un gobernador

local (GOEDICKE 1989:203) cuya principal misión parece haber

sido la vigilancia de la citada ruta.

En el sitio Meri 95/05, próximo a Dakhla, fue hallada en

1992 una inscripción de un funcionario de nombre Meri (quizá

de la Sexta Dinastía) que en el “año 23” de un rey desconocido

“fue a conocer a los habitantes de los oasis”, probablemente

los habitantes del Gilf Kebir (RIEMER 2003:4). En 2000, muy

cerca de la inscripción, fue descubierta una pequeña caverna.

No había nada en su interior, pero junto a la abertura fueron

excavados algunas herramientas de piedra y un pequeño

fragmento de un tablero de juego hecho de arenisca local.

Ningún rastro de una ocupación permanente fue hallado, lo que

hablaría tal vez de un puesto de vigilancia.

Lo que los egipcios traficaban a través de esta ruta no

está claro. El movimiento de animales está confirmado por las

pinturas de ganado bovino en las rocas de la región. Existen

también algunos relatos, como el del reinado de Snefru

(Tercera Dinastía) grabado en la Piedra de Palermo, que

registra una campaña llevada a cabo por este rey a una región

desconocida, de la cual resultó la importación de cautivos

Tehenu (población tradicionalmente asociada al desierto

occidental) y ganado. El único lugar donde los egipcios del

Reino Antiguo pudieron obtener ganado a lo largo de la ruta (y

en términos generales en todo el Sahara Oriental a mediados

del Tercer Milenio) fue en el Gilf Kebir. Si la ruta se

iniciaba en Dakhla y se extendía hacia el desierto, no pudo

ser Dakhla el origen de bienes que eran luego llevados a

Egipto. El tráfico de ganado, y no su cría, explicaría la

escacez de restos.

Autores como Nadja Pöllath (PÖLLATH 2009:95) mencionan la

presencia de cerámica egipcia de la Cuarta Dinastía junto a la

Sheikh Muftah de la misma época, de lo que concluyen la

alianza entre ambas culturas. Sin embargo, la cerámica Sheikh

Muftah se diferencia de la egipcia fundamentalmente en que

está hecha de materiales locales, lo que también podría

indicar una única cultura —la egipcia— fabricando sus vasijas

tanto en el valle del Nilo como en Dakhla, como parece

confirmarlo el sitio de Ayn Asil. De hecho, muy poco material

ha podido datarse entre el 5000 a.C. (cuando se registra la

decadencia de la cultura Bashendi B) y la organización del

Sendero de Abu Ballas hacia mediados del Reino Antiguo. Esto,

cabe aclararlo, no significa que recién entonces los egipcios

hubieran comenzado a transitar la ruta. Los hallazgos en El

Kharafish, al norte del oasis de Dakhla, indican la presencia

egipcia al menos desde finales del Predinástico (KUPER

2004:3).

En suma, la presencia de una población móvil que pudo ser

esencialmente egipcia, la falta de evidencia suficiente de lo

que hubiese sido el único medio de vida de una población local

permanente, y el hecho de que Dakhla era, al menos desde la

Cuarta Dinastía, el inicio de una ruta que se internaba en el

Sahara, son todos elementos que hablan más de un puesto de

avanzada egipcio que del hogar de pastores locales. Así,

siguiendo a Pöllath pero con un punto de vista diferente, el

sitio Dakhla 99/38 habría sido un puesto de vigilancia, el

sitio Jaqub 99/31 habría sido una escala en la ruta, y El

Kharafish 02/5 un simple campamento, pero no al servicio de

los pastores residentes en el oasis, sino de las tropas y

caravanas egipcias que se internaban en el desierto.

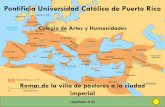

TABLAS E IMÁGENES

Mapa del desierto occidental de Egipto (Warfe 2003:fig. 1).

BIBLIOGRAFÍA

ALGAZE, Guillermo (1993), “Expansionary Dynamics of Some Early

Pristine Status”, American Anthropologist, Nueva Serie, Vol.

95, No. 2, pp. 304-333.

BARTH, Frederik (1976), Los grupos étnicos y sus fronteras;

Introducción, en Frederik Barth (comp.) Los grupos étnicos y

sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales.

Introducción, FEC, México D.F., pp. 9-49.

BRÉMONT, Axelle (2013-2014), Les Pétroglyphes des Déserts Egyptiens; De la

période de Badari aux premières Dynasties (ca. 4500 - 2600 av. JC); Des

animaux entre Nature et Culture, Vol. I, Textes, Mémoire de

Master en Archéologie, Université de Paris-Sorbone.

CAMPAGNO, Marcelo, Ethnicity and changing relationships

between Egyptians and South Levantines during the Early

Dynastic Period, en Midant-Reynes, B., Tristant, Y.,

Rowlands, J. y Hendrickx, S. (eds.), Egypt at its Origins 2.

Proceedings of the International Conference “Origin of the State.

Predynastic and Early Dynastic Egypt”, Toulouse (France) 5th-8th

September 2005, Orientalia Lovaniensia Analecta 172,

Leuven, Peeters, 2008, pp. 689-705.

COONEY, William (2011), Egypt’s encounter with the West: Race, Culture and

Identity, Durham theses, Durham University.

DARNELL, John Coleman (2002), «The Narrow Doors of the Desert.

Ancient Egyptian Roads in the Theban Western Desert»,

en David, B. y Wilson, M. (eds.), Inscribed landscapes:

marking and making place, University of Hawaii Press,

pp. 104-121.

GEHLEN, Birgit, Karin KINDERMANN, Jörg LINSTÄDTER y Heiko

RIEMER (2002), “The Holocene Occupation of the Eastern

Sahara: Regional Chronologies and Supra-regional

Developments in four Areas of the Absolute Desert”, en

Kuper, R. (ed.) Tides of the Desert, Africa Praehistorica

14, Köln, Heinrich-Barth-Institut.

FÖRSTER, Frank (2004), “The seal impressions of site Khufu

01/01”, en Rudolph Kuper, Heiko Riemer, Stan Hemdrickx

y Frank Förster, Preliminary Report on the Study Season 2003 of the

ACACIA Project in the Western Desert, Cooperative Research

Centre 389, University of Cologne, Cologne.

FÖRSTER, Frank (2007), “With donkeys, jars and water bags into

the Libyan Desert: the Abu Ballas Trail in the late Old

Kingdom/First Intermediate Period”, BMSAES 7, 1–39.

Disponible en (revisado la última ve el 16-05-2015)

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/research/publications

/bmsaes/issue_7/foerster.html.

FÖRSTER, Frank y Heiko RIEMER (eds.) (2013), Desert Road

Archaeology in Ancient Egypt and Beyond, Africa Prehistorica

27, Heinrich-Barth-Institut, Köln.

GOEDICKE, Hans (1989), “The Pepi II Decree from Dakhleh”, BIFAO

89, p. 203-212.

HASSAN, Fekri A. (1988), “The Predynastic of Egypt”, Journal of

World Prehistory, Vol. 2, No. 2, pp. 135-185.

HASSAN, Fekri A. (2003/2004), “Climatic changes and cultural

transformations in Farafra Oasis, Egypt”, Archaeology

International, pp. 35-39.

HOPE, Colin A. (2001), “Egypt and Libya: The excavations at

Mut el-Kharab in Egypt’s Dakhleh Oasis, The Artefact”,

Pacific Rim Archaeology, 24, pp. 29-46.

IKRAM, Salima y Corinna ROSSI (2004), “An Early Dynastic

serekh from the Kharga Oasis”, The Journal of Egyptian

Archaeology, Vol. 90, pp. 211-215.

KAPER, Olaf, et al. (2006) Treasures of the Dakhleh Oasis, An exhibition on

the occasion of the Fifth International Conference of the Dakhleh Oasis

Project, An Exhibition on the Occasion of the fifth

international Conference of the Dakhleh Oasis Project,

Cairo, Netherlands-FlemishInstitute in Cairo.

KINDERMANN, Karin et al. (2006), “Palaeoenvironment and Holocene

land use of Djara, Western Desert of Egypt”, Quaternary

Science Reviews 25, pp. 1619–1637.

KRÖPELIN, Stefan y Rudolph KUPER (2006-2007), «More Corridors

of Africa», CRIPEL 26, pp. 219-229.

KUPER, Rudolph et al. (2003), Preliminary Report on the Field Season 2002 of

the ACACIA Project in the Western Desert, Cooperative Research

Centre 389, University of Cologne, Cologne.

KUPER, Rudolph et al. (2005), Report on the study season 2004 of the ACACIA

Project, Colonia.

KUPER, Rudolph et al. (2006), “Climate-Controlled Holocene

Occupation in the Sahara: Motor of Africa's Evolution”,

Science 313, pp. 803-807.

McDONALD, Mary M. A. (1990), “New Evidence from the Early To

Mid-Holocene in Dakhleh Oasis, South-Central Egypt,

Bearing on the Evolution of Cattle Pastoralism”, Nyame

Akuma 33, pp. 3-9.

McDONALD, M. A. (2006), “Kharga Oasis, Egypt: key to timing

transdesert contacts in the mid-Holocene”, Proceedings of

the 18th biennial meeting of SAfA, Calgary.

McDONALD, Mary M. A. et al. (2001), “The mid-Holocene Sheikh

Muftah Cultural Unit of Dakhleh Oasis, South Central

Egypt: a preliminary report on recent fieldwork”, Nyame

Akuma 56, Diciembre 2001, pp. 4-10.

McDONALD, M. M. A. et al. (2006), “The Kharga Oasis Prehistory

Project (KOPP): research during the 2006 field season”,

Nyame Akuma 66, pp. 2-15.

MILLS, Anthony J. (Dir.) (2001), Report to the Suprme Council of

Antiquities on the 2000/2001 field activities of the Dakhleh Oasis Project.

PANTALACCI, Laure (1985), “Un décret de Pépi II en faveur des

gouverneurs de l'oasis de Dakhla”, BIFAO 85, p. 245-254.

PARCAK, Sarah (2010), “The Physical Context of Ancient Egypt”,

en Alan B. Lloyd (ed.), A Companion to Ancient Egypt, Vol. 1,

Blackwell, pp. 3-22.

PÖLLATH, Nadja (2009), “The prehistoric gamebag: The

archaeozoological record from sites in the Western

Desert of Egypt”, en Heiko Riemer, Frank Förster,

Michael Herb y Nadja Pöllath (eds.), Desert Animals en the

eastern Sahara: Status, economic significance, and cultural reflection in

antiquity, Proceedings of the interdisciplinary ACACIA Workshop 14-15 de

diciembre de 2007, Colloquium Africanum 4, Heinrich-Barth

Institut, Colonia, pp. 79-108.

RENFREW, Colin (1986), «Introduction: peer polity interaction

and socio-political change», en Renfrew, Colin y John

F. Cherry, Peer Polity Interaction and Socio-Political

change, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-

18.

RIEMER, Heiko (2006), Control posts and navigation system of the Pharaonic

Abu Ballas Trail, Cooperative Research Centre 389,

University of Cologne, Cologne.

RIEMER, Heiko (2007), “The archaeology of a desert road; the

navigation system of the Abu Ballas Trail”, en O.

Bubenzer, A. Bolten y F. Darius (eds.), Atlas of Cultural and

Environmental Change in Arid Africa, Africa Praehistorica 21,

Cologne, pp. 134-135.

RIEMER, Heiko y Frank FÖRSTER (2003), “Reviewing the Abu

Ballas Trail sites”, en Rudolph Kuper, Heiko Riemer,

Stan Hendrickx y Frank Förster, Preliminary Report on the Field

Season 2002 of the ACACIA Project in the Western Desert, Cooperative

Research Centre 389, University of Cologne, Cologne,

pp. 4-5.

RITNER, Robert (2009), “Egypt and the Vanishing Libyan:

Institutional Response to a Nomadic People”, en Jeffrey

Szuchman (ed.), Nomads, Tribes, and the State in the Ancient Near East;

Cross-Disciplinary Perspectives, The University of Chicago

Press, pp. 43-56.

SAVAGE, Stephen H. (2001), Some Recent Trends in the

Archaeology of Predynastic Egypt, Journal of

Archaeological Research, vol. 9, No.2, pp. 101-135.

SNAPE, Steven (2003), “The Emergente of Libya on the Horizon

of Egypt”, en David O'Connor y Stephen Quirke (eds.),

Mysterious Lands, Institute of Archaeology, University

College London, pp. 93-106.

WARFE, Ashten R. (2003), “Cultural Origins of the Egyptian

Neolithic and Predynastic: An Evaluation of the

Evidence from the Dakhleh Oasis (South Central Egypt)”,

The African Archaeological Review, Vol. 20, No. 4, pp. 175-202.