Nouvelles migrations et districts productifs en Italie (2006) Méditerranée (2006/1 n106)

-

Upload

univ-paris-diderot -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Nouvelles migrations et districts productifs en Italie (2006) Méditerranée (2006/1 n106)

MéditerranéeNuméro 106 (2006)Entreprises en Méditerranée : héritages, modèles, redéploiements

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Camille Schmoll

Nouvelles migrations et districtsproductifs en Italie...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

AvertissementLe contenu de ce site relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et est la propriété exclusive del'éditeur.Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites sur un support papier ou numérique sousréserve qu'elles soient strictement réservées à un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluanttoute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'éditeur, le nom de la revue,l'auteur et la référence du document.Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législationen vigueur en France.

Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales développé par le CLEO, Centre pour l'éditionélectronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Référence électroniqueCamille Schmoll, « Nouvelles migrations et districts productifs en Italie », Méditerranée [En ligne], 106 | 2006, misen ligne le 20 octobre 2008. URL : http://mediterranee.revues.org/index429.htmlDOI : en cours d'attribution

Éditeur : Publications de l'université de Provencehttp://mediterranee.revues.orghttp://www.revues.org

Document accessible en ligne à l'adresse suivante : http://mediterranee.revues.org/index429.htmlCe document est le fac-similé de l'édition papier.Tous droits réservés

73Méditerranée N° 1.2 - 2006

L’objectif de ce texte est d’introduire la questiondes migrations internationales et la figure de l’étranger aucœur de la réflexion sur le développement local en Italie,en amont – dans les processus de production – et en aval– en tant que clientèle. Les travaux portant sur ce thème,en effet, n’évoquent que rarement la question desmigrations internationales, bien que l’Italie soit devenueun espace d’accueil depuis plus de deux décennies.

1. La question du territoire dans les travaux surle développement local

Dans ce premier paragraphe, quelques élémentsgénéraux de la littérature sur le développement local enItalie seront présentés, afin d’essayer de comprendre pourquelles raisons les migrants étrangers, devenusaujourd’hui des acteurs cruciaux du tissu économiqueitalien, trouvent difficilement leur place dans ces travaux.Il sera vu que l’absence des migrants est étroitement liée à

l’acception de la notion de territoire sur laquelle sefondent ces travaux.

Les analyses sur le développement local en Italies’appuient sur un constat : il existe une Troisième Italie,localisée principalement en Emilie-Romagne, en Toscane,dans les Marches et en Vénétie. Cette Troisième Italie esttrès différente de l’Italie du Nord-Ouest de l’industriefordiste, et de l’Italie du Sud, où le processusd’industrialisation est resté assez limité (BAGNASCO,1977). La Troisième Italie est, en effet, la région post-fordiste par excellence. Son fonctionnement correspondau modèle de la spécialisation flexible (PIORE, SABEL,1984) : le processus productif peut être séparé en diversesphases, réparties entre des petites entreprises spécialisées.Il s’agit de productions sujettes à une variabilité élevée,aussi bien sur le plan quantitatif qu’au niveau qualitatif.

La capacité exceptionnelle des districts industrielsitaliens à répondre de façon flexible aux transformationsdu marché se base certes sur l’usage de technologiesnouvelles de la part des entreprises, mais surtout sur des

* Boursière Marie Curie, Institut Universitaire Européen, Centre Robert Schuman pour les Études Avancées, Via delle Fontanelle 19,I- 50016 San Domenico di Fiesole (Fi) ; [email protected].

Nouvelles migrations et districts productifs en Italie

New migrations and production clusters in Italy

Camille SCHMOLL*

Résumé - La littérature sur les systèmes productifs en Italien’évoque que rarement la question des migrationsinternationales, ce qui dénote une approche assez statique desnotions de territoire ou de développement local. Or, lesphénomènes de « mondialisation par le bas » liés à la présenceétrangère sur le territoire ont contribué à une reconfiguration dutissu productif. Le migrant en est devenu un acteur central : entant qu’ouvrier et qu’entrepreneur, en tant que soutien àl’économie domestique, en tant que clientèle. On observe ainside multiples formes de complémentarité économique entreétrangers et Italiens. De ce point de vue, l’Italie, devenuerécemment un pays d’immigration massive, est un exemple tout àfait passionnant pour étudier la relation entre post-fordisme etmigrations internationales.

Abstract - The literature on production systems in Italy evokesonly rarely the question of international migration and that hasled to a rather static approach to notions of territory and localdevelopment. Globalization phenomena and foreign presence ina territory have contributed to a reconfiguration of theproduction fabric in which the migrant has become a centralactor as worker, entrepreneur and consumer. Multiple forms ofeconomic complementarity between foreigners and Italians arenoted. Italy, which has recently become a country of massiveimmigration, is a compelling example of the relationship betweenpost-Fordism and international migration.

relations horizontales entre les PMI : un certain équilibrese crée entre relations de coopération et de concurrence.La capacité à innover et à améliorer la qualité des biens estégalement soutenue par l’existence d’économies externes(collaborateurs spécialisés, externalisation des services,infrastructures collectives) aux entreprises mais situéesdans la même zone que les PMI. Cela permet la diffusionde l’information et de l’innovation. A. MARSHALL parle àce propos d’« atmosphère industrielle » (MARSHALL,1900). Récemment, certains auteurs ont suggéré que l’onassistait dans le Mezzogiorno à l’émergence de formes dedéveloppement endogène similaires à celles de laTroisième Italie, bien qu’évidemment plus fragiles(MELDOLESI, 1998 ; ROSSI, 2004 ; VIESTI, 2000).

Pour expliquer le dynamisme et le succès de cessystèmes productifs, les travaux mettent en exerguel’importance des facteurs locaux, et en particulier de lasédimentation d’une communauté locale en tant queressource. Ce faisant, ils réintroduisent au cœur de laréflexion la question du territoire et de la diversitéterritoriale (CONTI, SFORZI, 1997 ; MARIOTTI, 2004). De cepoint de vue, ces travaux innovent par rapport à lalittérature économique traditionnelle qui considérait que laspécificité du local – la « rugosité des lieux » – n’avaitque peu de poids dans les choix de localisation et dans ledéveloppement économique.

La définition du territoire proposée dans cestravaux est très riche. Le territoire y est, tout d’abord, lelieu de sédimentation historique d’une communauté etd’une culture : le développement des districts se base surune « matrice » identitaire qu’il s’agisse de la religion, de

la politique ou de l’appartenance ethnique. Le territoire estégalement un lieu de proximité qui permet la relation, lacontiguïté territoriale étant vue comme un moyen derelation et d’échange. L’existence d’un tissu dense depetites et moyennes villes, bien reliées entre elles, avecune distribution équilibrée sur le territoire de fonctionsurbaines (banques, écoles, centres commerciaux, services)permet d’appuyer et de favoriser ces échanges(BAGNASCO, 1999).

Cependant, l’approche du territoire développéedans les travaux sur le développement local italiencomporte certains écueils. En particulier, elle ne considèrepas suffisamment le territoire comme une constructionsociospatiale processuelle, dynamique, soumise àd’importants changements d’origine externe. La questionde la mondialisation, par exemple, a certes souvent étéabordée dans cette littérature, mais sous l’angle del’internationalisation de la production et de la capacitéd’exportation des districts, de leur compétitivité sur le planinternational. Peu a été dit en revanche destransformations que connaissent les districts à l’échellelocale, ce qui conforte une idée assez statique des notionsde territoire ou de développement local.

Dans les prochains paragraphes, j’essaierai demontrer comment les phénomènes de « mondialisationpar le bas » (PORTES, 1999), liés à la présenced’entrepreneurs et d’employés étrangers sur le territoireont contribué à une reconfiguration des systèmesproductifs locaux italiens. Je me concentrerai tout d’abordsur l’échelle nationale. Puis, dans un second temps, jemontrerai, à partir de l’exemple du district vésuvien, situé

74

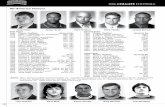

FIG. 1 - TAUX DE POPULATION ÉTRANGÈRE SUR LAPOPULATION TOTALE PAR PROVINCIA

Sources : Permis de séjour au 31/12/2002 (ministère de l’Intérieur ;données du recensement de la population (ISTAT).

FIG. 2 - LES DISTRICTS INDUSTRIELS ITALIENSSource : Istituto per la formazione Industriale, d’après la définitionISTAT, 2002.

en province de Naples, comment s’effectuentconcrètement les interactions entre entreprises italienneset populations étrangères.

Le district vésuvien demeure un exemple marginalau regard du dynamisme des districts de la TroisièmeItalie : le travail au noir ou sous-déclaré y est, parexemple, très présent (1). De ce point de vue, il est clair quecet exemple ne pourra apporter que quelques éléments deréponse à la question du lien entre développement local etmigrations internationales. Cependant, il présente unintérêt certain puisque, comme il a été dit plus haut,certains travaux ont reconnu dans les systèmes productifslocaux du Mezzogiorno des éléments vertueux rappelantle modèle du district. De plus, le district vésuvien, à ladifférence des districts de l’Italie centrale etseptentrionale, s’est développé assez récemment, en mêmetemps qu’une présence étrangère s’affirmait dans lazone : il constitue donc un exemple particulièrementintéressant de développement local puisqu’il a attiré et adû intégrer dans son fonctionnementéconomique des migrants étrangers dès lespremières phases de son développement, aucours des années 1980.

2. Districts industriels et main-d’œuvreétrangère en Italie

La littérature sur les districts industrielsne fait généralement référence aux fluxmigratoires que pour représenter les migrantscomme une menace à l’équilibre économiquelocal. Cette menace est souvent incarnée dansla figure de l’entrepreneur chinois : l’exemplede Prato, symbole du développement local àl’italienne, et en même temps un desprincipaux pôles d’installation des Chinois enItalie(2), est souvent évoqué pour montrer que lavenue des Chinois a contribué au déclin dudistrict, en irriguant le marché local deproduits de basse qualité. Cependant, pourPrato comme pour d’autres villes d’Italie, laprésence d’une main-d’œuvre chinoise à bascoût a pu représenter, du moins dans lespremiers temps de leur installation, descomplémentarités avec l’économie locale. Laquestion de la concurrence que représentent lesentreprises chinoises est donc probablementplus complexe qu’elle n’apparaît au premierabord. Les entrepreneurs des systèmesproductifs locaux, en effet, ne sont passeulement victimes de phénomènes de« mondialisation par le bas », ils en sont aussides acteurs, en créant une demande d’emploien sous-traitance.

Les étrangers représentent aujourd’hui plus de4,5% de la population de l’Italie. Leur répartition sur leterritoire italien montre que les principaux espacesd’installation sont, outre les grandes agglomérations, lesdistricts industriels. La corrélation entre la localisation desdistricts industriels et celle des populations étrangères enItalie, qu’on observe sur les figures 1 et 2, peut facilementêtre expliquée : les étrangers représentent, pour lesentrepreneurs des systèmes productifs locaux italiens, uneressource de toute première importance. Il s’agit, enpremier lieu, d’ouvriers qui constituent une main-d’œuvreflexible et bon marché, au regard de la main-d’œuvrelocale. À ce sujet, certains auteurs signalent la mise enplace de canaux de recrutement communautaires, baséssur un accord informel entre l’entrepreneur et son ouvrier,ce dernier assurant un rôle d’intermédiaire entre le chefd’entreprise et ses compatriotes (AMBROSINI, 2001 ;PALIDDA, 2002). Il convient également de soulignerl’importance croissante, dans ces zones productives, de

75

1- La définition même de district pourrait être contestée bien que l’existence du district vésuvien ait été reconnue par la loi régionale n°17 de 1991(sur la question de la définition des districts, on peut lire la contribution d’Alessia MARIOTTI et Paolo MOLINARI dans ce numéro). Pour une approchecritique à la question du développement local dans le Mezzogiorno voir ROSSI, 2004 ; DUNFORD, GRECO, 2006.2- Les Chinois, à Prato, représentent presque 4% de la population résidente, soient 6813 habitants sur un total de 108600 habitants (ISTAT, 2004).

FIG. 3 - SOLDES MIGRATOIRES INTERRÉGIONAUX DES POPULATIONSÉTRANGÈRES (1999)

Sources : ISTAT, registres des résidences, 2002 ; méthodes de classification :effectifs égaux.

femmes migrantes, provenant souvent d’Europe centraleet orientale, employées dans des activités de travaildomestique (travaux ménagers, soins aux enfants et auxpersonnes âgées). On assiste ainsi, dans les districtsindustriels, à la mise en place d’un véritable marché dutravail segmenté selon l’appartenance ethnique et sexuéedes individus. Les femmes migrantes sont chargées destravaux traditionnellement dévolus aux femmes italiennesqui, du fait de leur entrée sur le marché du travail et d’unprocessus plus général d’émancipation, refusentdésormais d’effectuer ces tâches, du moins dans leurtotalité (MINGOZZI, 2005, MIRANDA, 2003). C’est donc toutle « système travail/famille », dans les districts industriels,qui repose sur la main d’œuvre étrangère (PLECK, 1977).

L’installation des populations étrangères dans cesrégions productives est souvent le résultat d’un processusde mobilité spatiale du sud vers le nord de l’Italie, à lasuite d’une opération de régularisation. La trajectoire-typeest la suivante : les migrants, irréguliers ou clandestins,passent les premiers temps de leur carrière migratoire dansles régions du Centre-Sud, où la tolérance à l’égard del’étranger est majeure, du fait d’une économie souterrainediffuse et largement tolérée. Dans un second temps, ils sedéplacent vers le Nord. La figure 3, qui représente lessoldes migratoires interrégionaux sur une année suivantune période de régularisation (1999) illustre bien cephénomène de mobilité seconde, notamment en directiondes régions du Nord-Est.

2. Le développement du district vésuvien

Ainsi, l’économie des districts se base surune importante main-d’œuvre étrangère. Legroupement de communes correspondant audistrict vésuvien, dont l’épicentre est la communede San Giuseppe Vesuviano, est exemplaire à cetégard(3). Le district vésuvien présente des taux depopulation étrangère particulièrement élevés parrapport au reste de la province de Naples, commeon peut le voir sur la figure 4.

La vocation textile de San GiuseppeVesuviano prend naissance dans l’après-guerre,quand les habitants de San Giuseppe sespécialisent dans la vente au porte-à-porte deproduits textiles. Dans les années 1970, certainsd’entre eux investissent les fonds accumulés dansdes points de vente en gros, qui leur permettent dejouer un rôle d’intermédiaires entre les districtsproductifs du Nord et les commerces de détail duMezzogiorno. Puis, au cours des années 1980, lesgrossistes de San Giuseppe décident de se lancerdans la production textile afin de s’affranchir deleur dépendance structurelle vis-à-vis des régionsseptentrionales (ANIELLO, MELDOLESI, 1998). Un

secteur productif, spécialisé dans l’habillement et le lingede maison, organisé en fabriques sous-traitantes de petitetaille (les fabrichette) généralement non déclarées, sedéveloppe alors dans toute la zone vésuvienne. Au départ,la production se base essentiellement sur une main-d’œuvre familiale. Cependant, dès la fin des années 1980,alors que les flux migratoires à destination de l’Italie serenforcent, une main-d’œuvre masculine en provenancedu Maghreb, attirée par le développement du district,commence à travailler dans les fabrichette.

Ces nouveaux arrivants ne sont pas tous ouvriers :certains Marocains reprennent la tradition de colportagedésormais abandonnée par les entrepreneurs locauxenrichis, et deviennent ainsi clients des producteurs-grossistes de San Giuseppe. Armés d’un carrozzino,poussette pour enfants aménagée en porte-marchandises,ils arpentent l’agglomération napolitaine et proposent, auporte-à-porte, les marchandises produites dans le districtvésuvien.

Progressivement, le district devient un centrerégional d’approvisionnement pour des petitscommerçants de rue étrangers affluant de tout leMezzogiorno. Surtout, le marché vésuvien devient un pôled’achat pour des populations circulantes maghrébines, deprovenances et de statuts diversifiés, quis’approvisionnent en vêtements et en linge de maison pourles revendre dans d’autres villes d’Europe ou dans leurslieux d’origine au Maghreb. Il s’intègre ainsi dans deséconomies circulatoires maghrébines qui traversentl’espace euroméditerranéen et comprennent un ensemblede lieux : quartiers urbains, zones productives, centrales

76

3- Le district vésuvien comprend les communes de Carbonara di Nola, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Palma Campania,Poggiomarino, Striano et Terzigno. L’exemple du district vésuvien a été présenté plus en détail dans C. SCHMOLL, 2001.

FIG. 4 - LES RÉSIDENTS ÉTRANGERS DANS LA PROVINCE DE NAPLESSource : ISTAT, 2000.

AMBROSINI M., (2001), La fatica di integrarsi, Bologne, IlMulino.

ANIELLO V., MELDOLESI L. (dir.), (1998), double numérospécial : L’Italia che non c’è. Quant’è. Dov’è. Com’è,Rivista di Politica Economica, 8-9, 10-11, août-septembre,octobre-novembre.

BAGNASCO A., (1977), Tre Italie, Bologne, Il Mulino.

BAGNASCO A., (1999), Tracce di comunità, Bologne, Il Mulino.

BIONDI G. (dir.), (2000), Industria e territorio, Camera diCommercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli,Naples, Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.

CONTI S., SFORZI F., (1997), Il sistema produttivo italiano, inCOPPOLA P. (dir.), Geografia politica delle regioni italiane,Turin, Einaudi, p. 278-336.

DUNFORD M., GRECO L.,( 2006), After the Three Italies. Wealth,Inequalities and Industrial Change, Oxford, Blackwell.

MARIOTTI A., (2004), L’industrie italienne : d’une lectureéconomique à lune lecture territoriale, in VALLAT C. (dir.),Autres vues d’Italie. Lectures géographiques d’un

territoire, Paris, l’Harmattan, p. 259-275.

MARSHALL A., (1900), Elements of Economics of Industry,Londres, Macmillan.

MELDOLESI L., (1998), Dalla Parte del Sud, Rome-Bari, Laterza.

MINGOZZI A., (2005), Il lavoro domestico nel distretto faentino.Effetti della regolarizzazione sulle lavoratrici provenientedall’ex Unione Sovietica, in COLOMBO A., CAPONIO T.(dir.), Stranieri in Italia. Migrazioni globali, integrazionilocali, Bologne, Il Mulino, p. 117-143.

MIRANDA A., (2003), Domestiche straniere e datrici di lavoroautoctone. Un incontro culturale asimmetrico, StudiEmigrazione, 148, p. 859-879.

PALIDDA S., 2002, Passeurs, Mediatori, Intermediari, La RicercaFolklorica, 44, p.77-84.

PÉRALDI M. (dir.), (2001), Cabas et containers. Activitésmarchandes informelles et réseaux migrantstransfrontaliers, Paris, Maisonneuve et Larose.

PIORE M., SABEL C., (1984), The Second Industrial Divide, NewYork, Basic Books.

77

de vente en gros et ports (PÉRALDI, 2001 ; TARRIUS, 1995).Il s’agit également d’un lieu d’achat pour des migrants deretour au pays, qui souhaitent rapporter des produits madein Italy à leur entourage. Les produits de linge de maisonet de lingerie du district vésuvien, qui constituent deparfaits cadeaux de mariage, sont particulièrementappréciés.

Cette clientèle maghrébine est loin d’êtrenégligeable pour les grossistes vésuviens, comme entémoignent de nombreux indices (présence de commisarabophones dans les boutiques, diffusion de stratégies demarketing et de visibilité en arabe telles que la traductiondes enseignes, la publication d’annonces dans desjournaux spécialisés). Au cours des années 1990, SanGiuseppe connaît un développement remarquable etdevient une des communes les plus riches de Campanie(BIONDI, 2000). Il n’est, dans ce contexte, guère surprenantque le phénomène de la « bonne » polonaise ouukrainienne s’y soit développé assez rapidement : chaquefamille de San Giuseppe compte désormais au moins unedomestique originaire d’Europe centrale ou orientale.Surtout, c’est à cette époque que l’entrepreneur vésuvien,désireux de comprimer les coûts de production, fait appelà l’entreprise sous-traitante chinoise, si bien que l’areavesuviana constitue aujourd’hui le premier point d’ancragedes Chinois en Campanie. Les entrepreneurs chinoismettent en place des structures productives, qui utilisentune main-d’œuvre communautaire et font convergersuccessivement vers San Giuseppe une partie des fluxmigratoires des années 1990. Ainsi, les Chinoisconquièrent petit à petit le secteur de la production textiledans l’area vesuviana.

Au départ, l’entreprise chinoise, au sein du systèmede San Giuseppe, ne contrôle ni l’amont, ni l’aval du cycleet dépend entièrement des commandes des entrepreneurs-

grossistes italiens. Cependant, l’ouverture, depuis 1998,d’une centaine de grossistes chinois en habillement(vêtements importés de Chine) dans l’area vesuviana arenforcé l’autonomie des Chinois vis-à-vis des grossistesitaliens, qui s’inquiètent de cette concurrence. Ledéveloppement de la vente de produits chinois a, quoi qu’ilen soit, contribué à renforcer le pouvoir attractif du pôlevésuvien auprès des populations maghrébines qui, sanspour autant délaisser les produits made in Italy, semblentapprécier la diversité de l’offre commerciale vésuvienne.

Conclusion

L’exemple du système vésuvien témoigne del’aptitude de l’entreprise « ethnique » à influer sur ledéveloppement local, à la fois en amont et en aval.Toutefois, on manque cruellement de travaux permettantd’expliquer plus précisément les relations économiquesqui s’établissent entre entreprises italiennes et populationsétrangères sur le territoire italien. Les exemples évoquésdans ce texte montrent, quoi qu’il en soit, que le migrantétranger est un acteur central du tissu productif italien : entant qu’ouvrier et qu’entrepreneur, en tant que soutien àl’économie domestique et en tant que clientèle. Il ne peutdonc plus être considéré comme un élément externe et unsimple facteur de concurrence, puisqu’on observe demultiples formes de complémentarité économique entreétrangers et Italiens. Cela montre également que la relationentre migrations internationales et tissu économique estdevenue autrement plus complexe qu’à l’époque fordiste.De ce point de vue, l’Italie, devenue récemment un paysd’immigration massive, est un exemple tout a faitpassionnant pour étudier la relation entre post-fordisme etmigrations internationales (SCHMOLL, WEBER, 2004).

BIBLIOGRAPHIE

PLECK J.H., (1977), The work-family role system, SocialProblems, 24, p. 417-427.

PORTES A., (1999), La mondialisation par le bas. L’émergencedes communautés transnationales, Actes de la rechercheen sciences sociales, 129, p. 15-25.

ROSSI U., (2004), New Regionalism contested. Some remarks onthe case of the Mezzogiorno of Italy, International Journalof Urban and Regional Research, 28, 2, p. 466-476.

SCHMOLL C., (2001), Immigration et nouvelles margesproductives dans l’aire métropolitaine de Naples, Bulletin

de l’Association des géographes de France, 4, p. 403-413.

SCHMOLL C., WEBER S., (2004), Un laboratoire d’immigrationpost-fordiste, in VALLAT C. (dir.), Autres vues d’Italie.Lectures géographiques d’un territoire, Paris,l’Harmattan, p. 125-167.

TARRIUS A., avec la collab. de L. MISSAOUI, (1995), Arabes deFrance dams l’économie mondiale souterraine, Paris, Ed.de l’Aube.

VIESTI G. (dir.), (2000), Mezzogiorno dei distretti, Rome,Donzelli.

78