M. Heijmans, Récentes découvertes épigraphiques dans le Rhône à Arles (Bouches-du-Rhône),...

Transcript of M. Heijmans, Récentes découvertes épigraphiques dans le Rhône à Arles (Bouches-du-Rhône),...

Marc Heijmans

Récentes découvertes épigraphiques dans le Rhône à Arles(Bouches-du-Rhône)In: Revue archéologique de Narbonnaise, Tome 36, 2003. pp. 377-381.

AbstractThis paper deals with a funerary stela newly found in the Rhône at Arles. It was erected in the honour of Hermias by hiscolleagues designated as partiari, an adjective known nowhere else but which surely refers to a portuary craft. The drawings of aship, an ascia and a plumbline are represented underneath the inscription. This stela is surely related to the necropolis of theGare Maritime in the west part of Trinquetaille in which several stelae of the IInd century A.D. were found.

RésuméCet article présente une stèle funéraire trouvée récemment dans le Rhône à Arles. Elle a été élevée en l'honneur d'un Hermias,par ses collègues désignés comme partiari, un adjectif non attesté par ailleurs, mais qui renvoie probablement à un métierportuaire. Sous l'inscription figurent les dessins d'un bateau, d'une ascia et d'un fil-à-plomb. Cette stèle doit être mise en relationavec la nécropole de la Gare Maritime, dans la partie occidentale de Trinquetaille, qui a fourni plusieurs stèles du IIe siècle ap. J.-C.

Citer ce document / Cite this document :

Heijmans Marc. Récentes découvertes épigraphiques dans le Rhône à Arles (Bouches-du-Rhône). In: Revue archéologique deNarbonnaise, Tome 36, 2003. pp. 377-381.

doi : 10.3406/ran.2003.1131

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ran_0557-7705_2003_num_36_1_1131

Récentes découvertes épigraphiques dans

le Rhône à Arles (Bouches-du-Rhône)

Marc HEIJMANS *

Résumé : Cet article présente une stèle funéraire trouvée récemment dans le Rhône à Arles. Elle a été élevée en l'honneur d'un Hermias, par ses collègues désignés comme partiari, un adjectif non attesté par ailleurs, mais qui renvoie probablement à un métier portuaire. Sous l'inscription figurent les dessins d'un bateau, d'une ascia et d'un fil-à-plomb. Cette stèle doit être mise en relation avec la nécropole de la Gare Maritime, dans la partie occidentale de Trinquetaille, qui a fourni plusieurs stèles du IIe siècle ap. J.-C.

Mots-clés : Arles, épigraphie, port, commerce, navire, ascia, fil à plomb. Abstract : This paper deals with a funerary stela newly found in the Rhône at Aries. It was erected in the honour of Hermias by his colleagues desi

gnated as partiari, an adjective known nowhere else but which surely refers to a portuary craft. The drawings of a ship, an ascia and a plumbline are represented underneath the inscription. This stela is surely related to the necropolis of the Gare Maritime in the west part of Trinquetaille in which several stelae of the IInd century A.D. were found.

Keywords : Aries, epigraphy, harbour, trade, ship, ascia, plumbline.

Les fouilles réalisées par le DRASSM durant le mois de septembre 2001 dans le Rhône à Arles, à la hauteur du pont autoroutier du côté de Trinquetaille, ont permis de retirer de l'eau une stèle funéraire complète '. Elle a été trouvée à environ 6 mètres de fond, à peu de distance d'un dépotoir daté des années 40-70, qui a surtout attiré l'attention par la présence d'un glaive en parfait état de conservation2.

Le texte

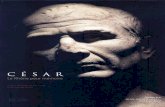

La stèle est formée d'un dé presque carré (H. : 31 ; L. : 29,5 ; ép. : 22), avec base et sommet mouluré, de 15 cm de hauteur chacun (Fig. 1). Le dos est lisse. Elle était donc adossée à un mur et à l'origine attachée à une dalle plate, comme en témoignent les traces des crampons sur les petits côtés. Malgré son séjour prolongé dans l'eau, la stèle a peu souffert et la lecture ne pose aucun problème. On lit aisément:

D M ERMIE

PARTIARI COLLEGE

POSVERVNT L'écriture est assez soignée et régulière, les lignes sont

alignées à gauche, les lettres mesurent 2 cm de hauteur. À noter la forme allongée du R, avec une très longue queue.

Le sens général de l'inscription est clair. Après l'invocation aux Dieux Mânes, abrégée en DM sur le sommet, les deux dernières lignes mentionnent les dédicants, les COLLEGE, et le verbe POSVERVNT. Il s'agit donc d'une inscription funéraire, élevée par des collegae à un de ses membres, dont le nom est indiqué dans la 1. 2. par le mot ERMIE: il existe certes un gentilice Ermius (Schulze 1904, 173), mais il est assez rare (CIL IX, 1295). Il est plus probable que Ermia soit une variante du cognomen Hermia ou Hermias, tous les deux bien attestés, surtout chez les esclaves et les affranchis3.

1 Je remercie le responsable des fouilles, Luc Long, de m'avoir autorisé de publier cette stèle. L'interprétation de cette inscription a d'autre part grandement bénéficié de la discussion qui a suivi sa première présentation lors de la Table Ronde du 4 mai 2002. Je remercie plus particulièrement M. Christol, J. Gascou, M. Janon et Chr. Landes pour leurs précieuses observations.

2 Le matériel de ce dépotoir est en cours de publication par Luc Long, DRASSM et Jean Piton, Musée de l'Arles antique. Cf. pour une première présentation de ces découvertes. Long et al. 2001, 53-56. La stèle est actuellement conservée dans les réserves du Musée de l'Arles antique.

3 Le nom Hermia apparait 5 fois dans les ILS. Hermias 1 1 fois. Dans Y Onomasticon IL on trouve 1 1 mentions d' Hermia, dont 2 en Narbonnaise. et 8 d' Hermias.

RANarb, 36. 2003. pp. 377-381

378 M. Heijmans

Fig. I . La stèle, face et côté gauche.

Reste la 1. 3, avec le mot PARTI ARI, dont la lecture est certaine. Si l'on interprète ERMIE de la 1. 2 comme un gentilice, il pourrait éventuellement s'agir du surnom, mais qui s'accorde mal avec Ermiae, qui serait dans ce cas un génitif ou un datif féminin. On voit mal à quel cognomen il faudrait rattacher Partiari. Pour les mêmes raisons, il est difficile d'y voir un adjectif qui s'accorde avec Hermia. Il est sans doute préférable d'y voir un adjectif au nominatif pluriel, qui accompagne les college.

Partiarius est un adjectif assez rare, dérive de pars, "partie", et signifie donc "celui qui partage", ou "ce qui est partagé" (ThLL, X, IV, col. 492-493). Il s'agit avant tout d'un terme juridique, relatif aux questions de succession et d'héritage 4. On comprendra donc : "les collègues qui partagent". Puisque c'est l'essence même des collègues de partager quelque chose, le problème est de savoir ce qu'ils partagent. Le mot ne semble pas attesté dans des documents épigraphiques et ni J.-P. Walzing (1895-1900), ni F. M. De Robertis (1972) n'en font mention.

Si l'on garde l'interprétation de "partager", le terme peut éventuellement s'appliquer à ceux qui touchent une part dans des bénéfices réalisés en commun 5, signification qui est également celle du terme participes (De Laet 1949, 104). Le nom du défunt, Hermias, sans mention d'un gentilice, suggère cependant qu'il s'agit d'une personne d'origine servile, qui ne peut pas avoir été le propriétaire d'un navire ni fournir des fonds.

Il est plus probable qu' Hermias faisait partie de ces nombreux esclaves qui travaillent dans les ports et qui nous sont si mal connus. La racine pars renvoie aussi, effectivement, à la notion de "partager, diviser", et donc "distribuer" (Cf. partio, ThLL, X, IV, col. 521-527). On peut se demander si derrière ce mot obscur ne se cache pas le monde des dockers ou les débardeurs, ceux, dans une ville portuaire comme Arles, étaient chargés de la redistribution des marchandises des bateaux maritimes sur des bateaux fluviaux et vice-versa 6. La position du port d'Arles à la charnière entre la Méditerranée et l'axe

4 P. e. Gaius, Inst. II, 254; 257, où il est question d'un legatarius partiarius, c'est-à-dire d'un homme à qui on a légué une partie de l'héritage. 5 Cf. Apulée, Métamorphoses, VIII, 26, avec le commentaire de l'édition "Budé" (1965), ad loc, p. 57-58. 6 Comme semblent l'attester également les observations des fouilleurs à propos de la section des pieds des amphores trouvées au même endroit dans

le fleuve. Cf. Long et al. 2001, 54.

RANarb, 36, 2003, pp. 377-381

RÉCENTES DÉCOUVERTES ÉPIGRAPHIQUES DANS LE R.HÔNE À ARLES 379

Rhône-Rhin suppose évidemment l'existence d'un personnel abondant. Le mot partiarius ne figure cependant pas parmi les termes qui désignent les différents métiers portuaires, bien connus notamment pour le port d'Ostie (Rougé 1966, 179-211).

Un texte de Cicéron pourrait éventuellement suggérer un rapprochement avec le métier des douaniers. Dans ce discours, Cicéron accuse P. Vatinius de se conduire comme des douaniers (portitor) qui prélèvent (ou se partagent) une partie des marchandises (ad partiendas mercis) 7. Hermias ferait alors peut- être partie du personnel douanier, généralement désigné par le terme portitores (De Laet 1949, 104-107). Il ne semble cependant pas s'agir dans l'esprit de Cicéron d'un prélèvement qui serait l'équivalent de la perception de droits de douane, mais plutôt des malversations de douaniers malhonnêtes, et il serait étonnant que des employés de la douane définissent leur association par un terme qui évoquerait leurs malversations. En l'absence d'autres parallèles, la fonction réelle de Hermias demeure incertaine, mais l'on préfère pour le moment celle d'une corporation de dockers chargés de distribuer des marchandises.

Quant à la datation, l'invocation aux Dieux Mânes dans une forme abrégée donne un terminus post quem de la fin du Ier siècle. L'inscription est donc plus tardive que le dépôt d'objets, trouvé en même temps dans le Rhône, qui est, lui, datable de la période 40-70 ap. J.-C. (Long et al. 2001,54).

Le décor

Le deuxième intérêt de cette stèle réside dans le décor qui figure sous le texte. Il s'agit de trois dessins, de gauche à droite, un bateau, une ascia et un fil à plomb en équerre, dont les deux derniers sont des plus courants.

Z/ascia Je ne m'étendrais pas sur l'herminette ou ascia, sym

bole funéraire bien connu, mais dont la signification reste discutée (Hatt 1951, 85-107). Signalons toutefois que l'on trouve ce dessin à Arles environ 25 fois sur des tombeaux épigraphes 8, auxquelles on peut rajouter cinq attestations du formulaire "sub ascia dedicavif 9. Dans neuf cas, ce dessin est associé à un fil à plomb 10. L' ascia, relativement

Fig. 2. Détail du décor de bateau.

fréquente dans cette ville, y apparaît dès le début du Ier siècle sur deux stèles à sommet cintré (CIL XII, 789 et 813), et reste utilisée jusqu'au IIIe siècle, sur de nombreux sarcophages. Elle est présente sur tous les types de support et aussi bien pour des hommes que pour des femmes, ce qui montre bien, s'il en était besoin, qu'il ne faut pas y voir une allusion au métier du défunt ' ' .

Le fil aplomb Comme on vient de le signaler, V ascia est souvent

accompagnée d'un dessin de fil à plomb, généralement placé dans une équerre. On en compte au total onze autres attestations à Arles, dont deux seulement ne sont pas associées à une ascia 12.

Le bateau L'originalité du décor de cette stèle est la présence

d'un bateau très stylisé, dont l'interprétation n'est pas simple (Fig. 2). On est en effet surpris de voir un gouvernail de chaque côté, l'un et l'autre étant réunis horizontalement au-dessus du bateau, ce qui incite L. Long à penser

7 Cicéron. In Vatinium, 12. Je remercie particulièrement M. Janon de m'avoir signalé ce texte et J. Gascou pour ces suggestions à ce propos. 8 CIL. XII. 682. 689. 690. 722; 729: 731 ; 738; 746; 789 ; 794: 801 ; 813 : 815 ; 841 ; 866; 868; 869; 880; 902; 927.6; ILGN. 127; AE, 1991,

1 194. ainsi que sur quatre inscriptions inédites. Ce nombre ne tient pas compte de sarcophages anepigraphes des Alyscamps. 9 CIL, XII. 730; 775 ; 784; 857 et une inscription inédite provenant de la nécropole du cirque romain. 1 0 CIL, XII, 689 ; 722 ; 729 ; 738 ; 8 1 3 ; 8 1 5 : 927, 6 ainsi que sur deux inscriptions inédites. 1 1 Contrairement à ce que suggèrent Long et ai 2001. 55, qui supposent que ce dessin ainsi que le fil à plomb sont en rapport avec le métier de

Hermias. 1 2 CIL. XII. 689 ; 722 : 729 : 738 ; 8 1 3 ; 8 1 5 : 904. 927.9 ainsi que sur trois inscriptions inédites.

RANarb. 36. 2003. pp. 377-381

380 M. Heijmans

à un bac ou au tablier d'un pont de bateaux (Long et al. 2001, 55). Un autre trait, partant de l'angle droit, relie peut-être le bateau au quai. On peut se demander s'il s'agit d'une représentation symbolique, comme c'est le cas pour Yascia et le fil à plomb, ou s'il s'agit d'une allusion au métier du défunt.

Un inventaire rapide et sans doute incomplet des dessins de bateaux sur les stèles funéraires, basé sur les indices des CIL XII et XIII et sur le dépouillement du Recueil des bas-reliefs de la Gaule romaine, a livré un certain nombre de ces représentations (Reddé 1978).

Ainsi, une stèle du village de Gassin, dans la cité de Fréjus, est décorée d'un navire de guerre assez détaillé, et J. Gascou et M. Janon en ont déduit qu'il s'agissait d'une "épitaphe d'un marin de la flotte de guerre de Fréjus" {CIL, XII, 314 = ILN - Fréjus, 130).

On trouve un dessin comparable sur une inscription d'Arles 13, dédiée à Q. Delius Neo, dont rien ne laisse supposer qu'il s'agit d'un marin, sans que cette possibilité soit exclue.

À Narbonne, une inscription funéraire, qui ne donne malheureusement que les dimensions de la parcelle, est surmontée d'un dessin d'un bateau de pêche montrant des détails comme la voile, les cordages et l'ancre (CIL, XII 5327 ; Espérandieu, I, n° 678). De la même ville proviennent également des reliefs assez détaillés ayant appartenu à des tombeaux, et décorés de scènes de bateaux (Espérandieu, I, n° 683, 685, 686, 687, 690). C'est également d'un mausolée que proviennent les scènes de halage de Cabrières d'Aygues (Espérandieu, IX, n° 6699) et de Colonzelle (Blanc 1976).

Si l'on étend l'enquête vers le reste de la Gaule, la récolte n'est guère plus riche et se limite essentiellement aux grandes villes commerciales. Ainsi, dans la région de Trêves, le mausolée d'Igel montre sur l'une de ses faces une scène de halage d'un bateau chargé de ballots (CIL, XIII, 4206; Espérandieu, VI, n° 5268). Toujours dans la région trévire, un des reliefs provenant de Neumagen et ayant également appartenu à un mausolée, celui d'un negotiator anonyme, était décoré d'une scène comparable (CIL, XIII, 4157 ; Espérandieu, VI, n° 5148). À Mayence, on trouve l'inscription d'un nauta, avec trois rameurs et une personne au gouvernail (CIL, XIII, 7067 ; Espérandieu, VI, n° 5815). De Vieux provient une inscription mutilée, actuellement au Musée de Caen, décorée d'une barque avec deux rameurs (CIL, XIII, 3173). Si l'on étend

l'enquête à d'autres décors "maritimes", comme la rame (remus), on trouve encore une attestation à Narbonne 14, deux à Mayence, l'une sur une stèle de militaire, l'autre sur une dédicace à Mercure L\ et enfin une à Mandeure, sur une inscription très incomplète (CIL, XIII, 5423).

La figuration d'un bateau sur des inscriptions funéraires semble donc, sans être rare, assez limitée. Il n'est pas surprenant que l'on trouve ces motifs surtout dans des villes portuaires maritimes (Arles, Narbonne) ou fluviales (Mayence, Trêves). Dans plusieurs cas, ils semblent être en rapport direct avec le métier du défunt, qu'il s'agisse de militaires ou de commerçants. Même dans le cas de représentations symboliques, comme pour les rames sur les inscriptions de Mayence, ils symbolisent la prospérité donnée par le commerce. Il est cependant important d'observer que les représentations maritimes ou fluviales sont en général beaucoup plus détaillées que dans le cas de l'inscription qui nous occupe ici. Dans ce cas, le dessin est plutôt stylisé, ce qui le met sur le même plan que Yascia et le fil à plomb.

On doit donc se poser la question de savoir s'il ne faut pas donner une interprétation symbolique à notre dessin. Il pourrait s'agir d'une représentation de la barque qui transporte l'âme du défunt vers les "îles Fortunées", celle de la mort conçue comme un grand voyage (Cumont 1942, 166-169; Prieur 1986, 153-157). Ce thème, fréquent sur des monuments funéraires, notamment par la représentation des Néréides ou d'autres monstres marins, est repris plus tard dans l'iconographie chrétienne, où le navire peut représenter à la fois l'Église elle-même, mais également la vie humaine, le tombeau étant le port (D.A.C.L., t. XII, col. 1008-1016). Cela dit, les représentations de "barques symboliques" sur des stèles funéraires sont très peu fréquentes durant le Haut-Empire 16, et dans ce cas, malgré le style fruste du dessin et son emplacement à côté de Yascia et du fil à plomb, il est préférable d'y voir une représentation en rapport avec le métier du défunt, qui, comme on a dit, travaillait sans doute dans le port d'Arles.

Le contexte archéologique

La dernière question qu'il faut aborder est l'explication de la présence de cette stèle dans le Rhône. Malgré sa découverte hors stratigraphie, il ne s'agit pas d'un cas entièrement isolé. Pendant la même campagne de 2001, a été trouvé un fragment d'une flamme d'autel en pierre,

13 CIL, XII, 800. L'index ne mentionne pas ce dessin, ce qui montre que notre inventaire est forcément incomplet. 14 CIL, XII, 4733 ; cippe décoré d'une rame de part et d'autre. 15 CIL, XIII, 6679 (d'un côté, corne d'abondance avec une rame; de l'autre, aigle tenant une couronne de laurier) et 7223 (rame d'un côté, cadu

cée de l'autre). 16 Cf. en général sur la valeur symbolique des représentations des métiers, les observations de M. Reddé (1978, 55).

RANarb, 36, 2003, pp. 377-381

RÉCbNTES DÉCOUVERTES ÉPIGKAPH1QUES DANS LE R.HÔNE À ARLES 381

qui faisait sans doute partie d'un monument funéraire et, déjà en 1994, des fouilles dans le Rhône ont permis de retrouver, à peu de distance, une autre stèle funéraire l7. Il s'agit de la partie supérieure d'une grande stèle en pierre calcaire, décorée de deux coussins. Seules deux lignes sont conservées de l'épitaphe, portant le texte suivant:

D M [- - -JNYTIS

Le lieu de découverte, à peu de distance de la Gare Maritime, permet de lier ces deux stèles à celles découvertes lors de la construction, en 1874/1875, de cette gare et de la voie ferrée qui la desservait. En effet, durant ces travaux, une vingtaine d'inscriptions funéraires ont été

trouvées qui forment un ensemble remarquablement homogène 18. L'ensemble est en fait constitué de treize stèles ou cippes, généralement en pierre calcaire (CIL XII, 679, 682, 725, 729, 749, 774, 748, 802, 819, 838, 841, 864, 904), de six plaques de marbre {CIL, XII, 723, 757, 803, 889, 889, 905) et d'un sarcophage en calcaire {CIL, XII, 821). Le groupe est également assez homogène pour ses datations, puisque toutes les inscriptions peuvent être datées du IIe siècle, date qui convient aussi pour les stèles retrouvées dans le Rhône 19. Seule la poursuite des fouilles pourra dire si ces stèles ont été précipitées volontairement dans l'eau, par exemple pour renforcer la berge, ou s'il s'agit d'accidents.

* Centre Lenain de Tillemont, CNRS-Université Paris IV - Sorbonne

17 S'agit-il de la même stèle signalée en 1992 par L. Long (1992, 54)? 18 Publiées par M. Huart (1875-1876, 90-93), puis repris dans le CIL XII. 19 Le contraste est grand avec la nécropole dite de la Pointe, à l'extrémité est du quartier, surtout marquée par des sarcophages en calcaire du IIIe

siècle.

Bibliographie

Blanc 1976 : BLANC (A.) - La scène de halage de Colonzelle. RANarb, IX, 1976, pp. 247-250.

Cumont 1942 : CUMONT (F.) - Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains. Paris, 1942.

De Laet 1949 : DE LAET (S.-J.) - Portorium: Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut- Empire. Bruges, 1949.

De Robertis 1972 : DE ROBERTIS (F. M.) - Storia délie corpora- zioni e del regime associative nel monda romano. Bari, 1972.

Espérandieu : ESPÉRANDIEU (E.) - Recueil général des Bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine. Paris, 1907-1966 (14 volumes).

Hatt 1951 : HATT (J.-J.) - La tombe gallo-romaine. Paris. PUF, 195 1, 330 p.

Huart 1875-1876: HUART (M.) - Monuments épigraphiques provenant des fouilles de la gare maritime à Trinquetaille. Le Musée. Arles, 1875-1876. pp. 90-93.

Long 1994 : LONG (L.) - Prospections et sondages archéologiques dans le Rhône à Arles et ses environs. In : Histoire du Rhône en Pays d'Arles. Actes du coll. d'Arles ( 1992). Arles. 1994.

Long et al. 2001 : LONG (L.), HOYAU (A.), PITON (J.) - Carte archéologique. Camargue et Rhône, Gisements du Rhône. BSR - DRASSM,200\,pp. 50-56.

Onomasticon II: Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum, vol. II: CABALICIVS - IXVS. Vienne, 1999.

Prieur 1986 : PRIEUR (J.) - La mort dans l'Antiquité romaine. Rennes, Ouest-France, 1986, 222 p. (coll. De mémoire de l'homme).

Reddé 1978 : REDDÉ (M.) - Les scènes de métier dans la sculpture gallo-romaine. Gallia, 36, 1978. pp. 43-63.

Rougé 1966 : ROUGÉ (J.) - Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain. Paris. SEV- PEN, 1966.

Schulze 1904 : SCHULZE (W.) - Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen. Gottingen. 1904.

Waltzing 1895-1900: WALTZING (J.-P.) - Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains jusqu 'à la chute de l'Empire d'Occident. Bruxelles - Louvain. 1895-1900.

RANarb. 36. 2003. pp. 377-381