Parâmetros sociocognitivos de construção de instrumento de ...

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO

2120

Diciembre 2000Docencia Nº 12

LOS MODELOSDIDÁCTICOS

COMO INSTRUMENTODE ANÁLISIS Y DE

INTERVENCIÓN EN LAREALIDAD EDUCATIVA*

LOS MODELOSDIDÁCTICOS

COMO INSTRUMENTODE ANÁLISIS Y DE

INTERVENCIÓN EN LAREALIDAD EDUCATIVA*

nos temas sino que para todos. Y que el reglamento nosea un marco de licitud para una serie de actos indebi-dos. El reglamento interno es un reglamento de convi-vencia que toda comunidad tiene, pero tiene un marco,tiene un límite, y esos límites están dados por nuestroordenamiento jurídico. Yo creo que esto no necesaria-mente en el Ministerio se ha entendido bien. Se entiendeque los reglamentos internos son una cuestión simple-mente que alguien los estableció y que los padres losfirmaron. Eso no le da un marco de legalidad”.

Abrircaminosde cambio

El problema central para Jorge Pavez, está en que“existe una especie de santificación del mercado, en queclaramente se abre camino a una privatización absolu-ta y un desmoronamiento de todo lo que era un princi-pio aceptado por todos, incluso por los partidos de dere-cha democráticos: el derecho a la educación. Ese paísdistinto, en este momento no lo tenemos. Pero tenemosque avanzar. En este sentido pienso que aunque no hayael quorum necesario, no es aceptable que un gobiernoque dice que tiene que cambiar las cosas, no sea capaz,en conjunto con nosotros, de enviar un proyecto de leypara que quede en claro quiénes están a favor y quié-nes en contra. Porque se puede dar perfectamente lasituación objetiva que haya incluso algunos de la pro-pia coalición de gobierno que estén con el mismo pen-samiento de aquellos que se cree que van a votar encontra”.

Finalmente, Carlos Eugenio Beca expresa la ne-cesidad de “avanzar en la construcción de un consen-so. Políticamente hay, a veces, cierta transversalidaden principios, tal vez no para una reforma global dela LOCE, pero sí para mejorar algunos aspectos. Creoque lo principal es que la gente coincide en la necesi-dad de aumentar las oportunidades de educación ygarantizar el derecho a la educación, tanto en lo referi-do al acceso como en lo que toca a la calidad de laeducación. Existen coincidencias en el país que permi-ten avanzar en esa dirección, más allá de las opcio-nes políticas. Pero, claro, tenemos contradicciones yuna cultura autoritaria que complejiza cuando habla-

Políticamente hay, a veces, ciertatransversalidad en principios,tal vez no para una reforma

global de la LOCE, pero sí paramejorar algunos aspectos.

Creo que lo principal es que lagente coincide en la necesidadde aumentar las oportunidades

de educación y garantizarel derecho a la educación.

mos del derecho a la educación en términos de evitardiscriminaciones. Porque muchas veces cuando hayque tomar acciones para evitar que un colegio expulsea un niño, el personal del Ministerio se encuentra, aveces, con una comunidad educacional que dice ‘a esteniño hay que echarlo porque nos perturba el climaescolar, desprestigia el establecimiento’, y los profeso-res se sienten amenazados en sus facultades profesio-nales frente a un ministerio que quiere intervenir sopretexto de proteger a un niño. El tema es bastantecomplejo. Pero yo creo que a pesar de eso, es posiblelograr consensos. Probablemente habrá disputas políti-cas y habrá cuestiones que sectores políticos no van aquerer aceptar, pero yo creo que hay que dar las bata-llas políticas y no darnos por vencidos de antemano”.

El Colegio de Profesores no se da por vencido.Se encuentra en procesos de discusión y debate quepermitan movilizar los cambios culturales, políti-cos y jurídicos necesarios para que nuestros niños,niñas y jóvenes tengan garantizado el derecho a unaeducación de calidad, que incorpore el ejercicio delos derechos de todas las personas involucradas enlos procesos educativos. Como señalara Jorge Pavezal final de la reunión: “este debate y otros que poda-mos abrir, van en la línea de despejarnos estereotipos,de abrirnos al diálogo, reconocer nuestras ignorancias,como una forma de crear mayor conciencia para que lascosas en definitiva vayan cambiando. La única posibili-dad es por medio de la acumulación de fuerzas, de men-tes, de brazos, de decisiones”.

Reflexionar sobre las formas de enseñanza, más allá de modas pedagógicas, implicapreguntarse sobre los distintos saberes que enriquecen nuestro quehacer profesional.En la perspectiva de ampliar la mirada, entendiendo las prácticas pedagógicas en elaula profundamente interrelacionadas con el contexto, el sistema educativo y su fun-ción social, Docencia emprendió la búsqueda de un trabajo que contribuyera a com-prender las complejidades de esta relación. En ella, Internet abrió una gran ventana;nos encontramos con un artículo del académico español Francisco F. García Pérez** quenos aportó una mirada articuladora de las distintas dimensiones del quehacer educati-vo. Lo compartimos con nuestros lectores, convencidos de que enriquecerá las com-prensiones y significaciones de las prácticas de enseñanza de profesores y profesoras.

Francisco F. García Pérez

REFLEXIONES

PEDAGÓGICAS

* Publicado en Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales Nº 207, 18 de febrero de 2000. Universidad de Barcelona. España.** www.ub.es/geocrit/b3w-207.htm

Diciembre 2000

2322

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

En una época en la que estamos viviendo la aplicación de refor-mas del sistema educativo, no sólo en España sino en muchos otrospaíses (y especialmente en países latinoamericanos), hay algunas cues-tiones que siguen siendo claves en el ámbito de la educación, «cla-ves» en el sentido literal, en cuanto que su planteamiento y las res-puestas correspondientes serían «piezas maestras» de la construccióneducativa. Así, por ejemplo: ¿qué tipo de conocimiento creemos quehay que proporcionar hoy a los jóvenes durante la educación obliga-toria?; ¿qué cultura escolar habría que proponerles?; ¿qué tipo desocialización les tendría que facilitar esa cultura?; ¿qué vinculacio-nes existen entre ese modelo de cultura escolar y los sistemas de ideas—no tan formalizados, pero funcionales— que los alumnos manejanal margen de (y a pesar de) la enseñanza escolar?... La mayoría de estascuestiones se pueden incluir en una cuestión más amplia e integradora:¿qué modelo didáctico consideramos adecuado como instrumentode análisis y de intervención en la realidad educativa? El concepto de«modelo didáctico» puede ser, en ese sentido, una potente herramientaintelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a es-tablecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención

haber un consenso sobre lo que se ha de enseñar, y es imaginable que enalgún momento no serán ya necesarios esos proyectos alternativos», dadoque vivimos «en un régimen democrático, donde las estructuras deben,ante todo, reforzarse y consolidarse —y en todo caso reformarse— pero noamenazarse ni cambiarse», y habida cuenta, por lo demás, que esaresistencia frente al sistema podría también ser utilizada desde posi-ciones reaccionarias contrarias a las posiciones progresistas en edu-cación.

Aunque ésta es, sin duda, una cuestión de gran calado, que mere-ce ser abordada con mayor detenimiento, a los efectos de lo que aquíse propone podrían hacerse algunas precisiones. Por lo general, cuan-do en los grupos renovadores planteamos «alternativas» al sistemavigente, estamos refiriéndonos no tanto al sistema educativo legal-mente vigente cuanto al sistema realmente operante, es decir, al quese plasma en la organización real de los centros (con sus carencias,frente a lo previsto incluso en el marco legal, como, por ejemplo,número de alumnos por aula, escasez de profesores para atender ladiversidad...), en la dinámica habitual de la enseñanza en las aulas(con la tendencia a la rutinización de la actividad docente), en lascarencias formativas de los profesores (como muestra, por ejemplo, elhecho de que aún no se haya puesto en marcha la formación de pro-fesores de Secundaria según lo establecido en la LOGSE en 1990) o enlos libros de texto mayoritariamente vigentes por obra y gracia delsistema de mercado... y, sobre todo, en la concepción social domi-nante acerca del papel que ha de jugar la enseñanza en nuestra socie-dad, concepción que resulta ser bastante conservadora en relación alpropio sistema legal vigente.

Por tanto, los planteamientos renovadores que estamos llamandoalternativos —muy minoritarios, por otra parte— no tienen por quéponer en peligro la consolidación del sistema democrático vigente,antes bien pueden estimular el desarrollo de las potencialidades pro-gresistas del propio sistema, frente a la permanencia y cristalizaciónde los modos y tradiciones conservadoras en la enseñanza; lo queredundaría, con seguridad, en el avance hacia una democracia mássólida y más arraigada, más allá de la mera democracia formal. Dehecho, puede decirse que el actual currículum oficial ofrece un marcocon bastantes posibilidades para desarrollar una educación de carác-ter progresista, posibilidades que en realidad son poco aprovechadas;por lo que las propuestas denominadas alternativas —que necesaria-mente han de ser “de resistencia” frente a la fuerza de lo dominante—no tienen por qué entrar en contradicción frontal con ese marco bási-co; pero no hay que llamarse a engaño con respecto al vigor renova-dor que pueda llegar a tener un mero cambio legal. Dicho con otraspalabras, un análisis crítico de la evolución del sistema educativo nospuede mostrar que, aunque cambie formalmente el sistema educati-vo e incluso sea asumido por la propia administración el “lenguajerenovador”, el currículum oculto permanece, en sus rasgos básicos,en coherencia con el modelo social dominante.

Por lo demás, la búsqueda de este tipo de alternativas ha de consi-derarse como un intento permanente y a largo plazo de mejorar lasociedad (que tiende a «reproducirse» a través de la escuela), lo cualno sólo sería legítimo democráticamente sino deseable desde el pun-to de vista del desarrollo humano. Esos intentos de mejora han sidojustificados y fundamentados por muchos grupos innovadores desdeperspectivas de pensamiento que proporcionan un sólido apoyo paradesarrollar una crítica del modelo dominante y elaborar alternativas,en las que pueden coexistir los propósitos utópicos y las propuestasrealizables(2).

práctica; conexión que tantas ve-ces se echa de menos en la tradi-ción educativa, en la que, habi-tualmente, encontramos «separa-das», por una parte, las produc-ciones teóricas de carácter peda-gógico, psicológico, sociológico,curricular... y, por otra, los mate-riales didácticos, las experienciasprácticas de grupos innovadores,las actuaciones concretas de pro-fesores en sus aulas...

¿Es necesariauna «escuelaalternativa»?

Cualquier intento de renovarla realidad educativa ha de partirde una reflexión, en profundidad,acerca del tipo de escuela que sepropone, cuestión que puede sertratada desde la óptica de qué mo-delo didáctico se considera desea-ble. Habitualmente los grupos re-novadores en el campo de la edu-cación suelen optar por un mo-delo didáctico (o por un tipo deescuela) «alternativo», propuestaque se ha convertido en ingre-diente habitual del discurso inno-vador, y así ha llegado hasta laactualidad. Esto puede parecer, enprincipio, sorprendente, cuandose plantea en un contexto jurídi-co-político como el actual, en elque se supone que la asunciónmayoritaria por parte de la socie-dad española, a través de sus re-presentantes políticos, de unmarco educativo nuevo y bien de-finido, haría innecesario el radi-calismo de dicho enfoque. En es-tos términos esboza la cuestión elprofesor H. Capel en una recien-te reseña de tesis(1), al preguntar-se «hasta cuándo debe continuar»esta dinámica (iniciada comooposición a la escuela delfranquismo) de proponer «pro-yectos alternativos» (o «alternati-vas de resistencia») al sistema edu-cativo vigente; según Capel, «enuna sociedad democrática debería

Reproducción ytransformaciónen la escuela

Prácticamente todas las co-rrientes sociológicas que han ana-lizado el sentido de la escuela(véase, por ejemplo, Lerena, 1976y Fernández Enguita, 1990) admi-ten como una de las funcionesbásicas de la misma en las socie-dades industriales la preparaciónde los individuos de las nuevasgeneraciones para su futura incor-poración al mundo del trabajo.Pero existen importantes discre-pancias a la hora de interpretarqué significado tendría esa prepa-ración, cómo se realizaría y quéconsecuencias se derivarían en re-lación con la reproducción delmodelo de sociedad o con su po-sible transformación. Estas discre-pancias aumentan si se tiene encuenta que otra de las funcionesimportantes atribuidas a la escue-la es precisamente la formaciónde los futuros ciudadanos para suintervención en la vida pública:¿se trataría, entonces, de una in-tervención tendente a la transfor-mación de la sociedad o a su man-tenimiento?...

La perspectiva de la sociolo-gía de la educación tradicionalhabía puesto el énfasis en la fun-ción «socializadora» de la escue-la, entendida como aprendizajede los jóvenes para vivir en so-ciedad y como preparación selec-tiva de los mismos para las futu-ras funciones que resultaran másadecuadas a sus capacidades; loque se planteaba desde unos su-puestos ficticios de igualdad deoportunidades que, a la postre,seguirían dando como resultadolas desigualdades característicasdel modelo social vigente. La so-ciología crítica marxista (y la pe-dagogía crítica), por su parte, de-sarrolló, como respuesta a esteplanteamiento, la «teoría de la re-producción social y cultural», queinterpreta la función de la escue-

Diciembre 2000

2322

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

En una época en la que estamos viviendo la aplicación de refor-mas del sistema educativo, no sólo en España sino en muchos otrospaíses (y especialmente en países latinoamericanos), hay algunas cues-tiones que siguen siendo claves en el ámbito de la educación, «cla-ves» en el sentido literal, en cuanto que su planteamiento y las res-puestas correspondientes serían «piezas maestras» de la construccióneducativa. Así, por ejemplo: ¿qué tipo de conocimiento creemos quehay que proporcionar hoy a los jóvenes durante la educación obliga-toria?; ¿qué cultura escolar habría que proponerles?; ¿qué tipo desocialización les tendría que facilitar esa cultura?; ¿qué vinculacio-nes existen entre ese modelo de cultura escolar y los sistemas de ideas—no tan formalizados, pero funcionales— que los alumnos manejanal margen de (y a pesar de) la enseñanza escolar?... La mayoría de estascuestiones se pueden incluir en una cuestión más amplia e integradora:¿qué modelo didáctico consideramos adecuado como instrumentode análisis y de intervención en la realidad educativa? El concepto de«modelo didáctico» puede ser, en ese sentido, una potente herramientaintelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a es-tablecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención

haber un consenso sobre lo que se ha de enseñar, y es imaginable que enalgún momento no serán ya necesarios esos proyectos alternativos», dadoque vivimos «en un régimen democrático, donde las estructuras deben,ante todo, reforzarse y consolidarse —y en todo caso reformarse— pero noamenazarse ni cambiarse», y habida cuenta, por lo demás, que esaresistencia frente al sistema podría también ser utilizada desde posi-ciones reaccionarias contrarias a las posiciones progresistas en edu-cación.

Aunque ésta es, sin duda, una cuestión de gran calado, que mere-ce ser abordada con mayor detenimiento, a los efectos de lo que aquíse propone podrían hacerse algunas precisiones. Por lo general, cuan-do en los grupos renovadores planteamos «alternativas» al sistemavigente, estamos refiriéndonos no tanto al sistema educativo legal-mente vigente cuanto al sistema realmente operante, es decir, al quese plasma en la organización real de los centros (con sus carencias,frente a lo previsto incluso en el marco legal, como, por ejemplo,número de alumnos por aula, escasez de profesores para atender ladiversidad...), en la dinámica habitual de la enseñanza en las aulas(con la tendencia a la rutinización de la actividad docente), en lascarencias formativas de los profesores (como muestra, por ejemplo, elhecho de que aún no se haya puesto en marcha la formación de pro-fesores de Secundaria según lo establecido en la LOGSE en 1990) o enlos libros de texto mayoritariamente vigentes por obra y gracia delsistema de mercado... y, sobre todo, en la concepción social domi-nante acerca del papel que ha de jugar la enseñanza en nuestra socie-dad, concepción que resulta ser bastante conservadora en relación alpropio sistema legal vigente.

Por tanto, los planteamientos renovadores que estamos llamandoalternativos —muy minoritarios, por otra parte— no tienen por quéponer en peligro la consolidación del sistema democrático vigente,antes bien pueden estimular el desarrollo de las potencialidades pro-gresistas del propio sistema, frente a la permanencia y cristalizaciónde los modos y tradiciones conservadoras en la enseñanza; lo queredundaría, con seguridad, en el avance hacia una democracia mássólida y más arraigada, más allá de la mera democracia formal. Dehecho, puede decirse que el actual currículum oficial ofrece un marcocon bastantes posibilidades para desarrollar una educación de carác-ter progresista, posibilidades que en realidad son poco aprovechadas;por lo que las propuestas denominadas alternativas —que necesaria-mente han de ser “de resistencia” frente a la fuerza de lo dominante—no tienen por qué entrar en contradicción frontal con ese marco bási-co; pero no hay que llamarse a engaño con respecto al vigor renova-dor que pueda llegar a tener un mero cambio legal. Dicho con otraspalabras, un análisis crítico de la evolución del sistema educativo nospuede mostrar que, aunque cambie formalmente el sistema educati-vo e incluso sea asumido por la propia administración el “lenguajerenovador”, el currículum oculto permanece, en sus rasgos básicos,en coherencia con el modelo social dominante.

Por lo demás, la búsqueda de este tipo de alternativas ha de consi-derarse como un intento permanente y a largo plazo de mejorar lasociedad (que tiende a «reproducirse» a través de la escuela), lo cualno sólo sería legítimo democráticamente sino deseable desde el pun-to de vista del desarrollo humano. Esos intentos de mejora han sidojustificados y fundamentados por muchos grupos innovadores desdeperspectivas de pensamiento que proporcionan un sólido apoyo paradesarrollar una crítica del modelo dominante y elaborar alternativas,en las que pueden coexistir los propósitos utópicos y las propuestasrealizables(2).

práctica; conexión que tantas ve-ces se echa de menos en la tradi-ción educativa, en la que, habi-tualmente, encontramos «separa-das», por una parte, las produc-ciones teóricas de carácter peda-gógico, psicológico, sociológico,curricular... y, por otra, los mate-riales didácticos, las experienciasprácticas de grupos innovadores,las actuaciones concretas de pro-fesores en sus aulas...

¿Es necesariauna «escuelaalternativa»?

Cualquier intento de renovarla realidad educativa ha de partirde una reflexión, en profundidad,acerca del tipo de escuela que sepropone, cuestión que puede sertratada desde la óptica de qué mo-delo didáctico se considera desea-ble. Habitualmente los grupos re-novadores en el campo de la edu-cación suelen optar por un mo-delo didáctico (o por un tipo deescuela) «alternativo», propuestaque se ha convertido en ingre-diente habitual del discurso inno-vador, y así ha llegado hasta laactualidad. Esto puede parecer, enprincipio, sorprendente, cuandose plantea en un contexto jurídi-co-político como el actual, en elque se supone que la asunciónmayoritaria por parte de la socie-dad española, a través de sus re-presentantes políticos, de unmarco educativo nuevo y bien de-finido, haría innecesario el radi-calismo de dicho enfoque. En es-tos términos esboza la cuestión elprofesor H. Capel en una recien-te reseña de tesis(1), al preguntar-se «hasta cuándo debe continuar»esta dinámica (iniciada comooposición a la escuela delfranquismo) de proponer «pro-yectos alternativos» (o «alternati-vas de resistencia») al sistema edu-cativo vigente; según Capel, «enuna sociedad democrática debería

Reproducción ytransformaciónen la escuela

Prácticamente todas las co-rrientes sociológicas que han ana-lizado el sentido de la escuela(véase, por ejemplo, Lerena, 1976y Fernández Enguita, 1990) admi-ten como una de las funcionesbásicas de la misma en las socie-dades industriales la preparaciónde los individuos de las nuevasgeneraciones para su futura incor-poración al mundo del trabajo.Pero existen importantes discre-pancias a la hora de interpretarqué significado tendría esa prepa-ración, cómo se realizaría y quéconsecuencias se derivarían en re-lación con la reproducción delmodelo de sociedad o con su po-sible transformación. Estas discre-pancias aumentan si se tiene encuenta que otra de las funcionesimportantes atribuidas a la escue-la es precisamente la formaciónde los futuros ciudadanos para suintervención en la vida pública:¿se trataría, entonces, de una in-tervención tendente a la transfor-mación de la sociedad o a su man-tenimiento?...

La perspectiva de la sociolo-gía de la educación tradicionalhabía puesto el énfasis en la fun-ción «socializadora» de la escue-la, entendida como aprendizajede los jóvenes para vivir en so-ciedad y como preparación selec-tiva de los mismos para las futu-ras funciones que resultaran másadecuadas a sus capacidades; loque se planteaba desde unos su-puestos ficticios de igualdad deoportunidades que, a la postre,seguirían dando como resultadolas desigualdades característicasdel modelo social vigente. La so-ciología crítica marxista (y la pe-dagogía crítica), por su parte, de-sarrolló, como respuesta a esteplanteamiento, la «teoría de la re-producción social y cultural», queinterpreta la función de la escue-

Diciembre 2000

2524

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

la como instrumento de legitimación de las desigualdades y de lasjerarquías sociales, por su decisivo papel en el funcionamiento y, so-bre todo, en la reproducción de la sociedad capitalista (Bourdieu yPasseron, 1970; Lerena, 1976 y 1983; Fernández Enguita, 1986 y 1990;Varela y Álvarez-Uría, 1991).

De hecho, la institución educativa contribuye a que la poblaciónescolar vaya asumiendo los principios y normas «de sentido común»que rigen el orden social vigente (Apple, 1979). Así, va transmitiendoy consolidando (a veces explícitamente, muchas más veces de mane-ra latente) los valores de la ideología social dominante, cuales son elindividualismo, la competitividad, la insolidaridad, la igualdad «for-mal» de oportunidades —cuyo resultado vuelve a ser la «desigualdadprimitiva», pero admitida ahora como justa e inevitable—, etc., es de-cir, una ideología que compagina, paradójicamente, el individualis-mo con la uniformidad y el conformismo social (Pérez Gómez, 1992ay 1995). De este modo, la labor permanente de la escuela contribuyea la aceptación de una sociedad desigual y discriminatoria, que sepretende presentar como resultado natural e inevitable de las diferen-cias individuales tanto en capacidades como en esfuerzo. Este proce-so, que va minando poco a poco las posibilidades de los más desfavore-cidos y que va consolidando la desigualdad social, al tiempo que alientael individualismo frente a la solidaridad, constituye uno de los pilaresfundamentales de la socialización escolar entendida como «reproduc-ción». Por lo demás, es un proceso que se va adaptando de formasutil, a veces sinuosa y casi nunca de manera abierta, a las nuevasdificultades, requerimientos y contradicciones que se presentan enlas sociedades postindustriales, en las que ni la preparación exigida

para el trabajo re-sulta ser la mismaque se requería enla sociedad indus-trial clásica ni la re-producción socialen el contexto esco-lar se manifiesta dela misma forma quehace décadas.

Así que, cual-quier planteamien-to educativo que sepretenda crítico yalternativo no pue-de prescindir deeste supuesto bási-co. Hay que añadir,además, a esta con-sideración que cadavez se otorga mayorimportancia a losinflujos recibidospor los alumnos nosimplemente comoconsecuencia de latransmisión explí-cita en el currícu-lum oficial, sinotambién como fru-to de las interaccio-

nes sociales de todo tipo que tie-nen lugar en el contexto del cen-tro escolar y del aula, y que, a lapostre, forman parte de la corrien-te de ideas que conecta el recintoescolar con el resto de la socie-dad; se trata, en definitiva del «cu-rrículum oculto» (Torres Santomé,1991), que termina por conver-tirse en el verdadero currículumoperante, que garantiza la socia-lización del alumnado según lalógica del sistema dominante.Dicho con palabras de W. Doyle(1977), la socialización se produ-ce no sólo a través de la «estructu-ra de tareas académicas» sino tam-bién mediante la «estructura de re-laciones sociales» en el contextoescolar.

Pero la nueva sociología de laeducación –surgida de la propiasociología crítica marxista– haabierto, a partir de finales de los70, una perspectiva posibilista ymás optimista frente al análisis dela teoría de la reproducción. Haido surgiendo así lo que algunosautores denominan «teoría de laresistencia» (Apple, 1982; Giroux,1990), según la cual, aunque elsistema escolar tienda a reprodu-cir la lógica social dominante, eseproceso de reproducción no esmonolítico, sino que presentafisuras y contradicciones, quepueden ser ventajosamente apro-vechadas desde proyectos alterna-tivos que promuevan posicionescontrahegemónicas; la escuela nocumpliría, pues, solamente unafunción de «reproducción» sinoque también participaría en elproceso de «producción» de lasrelaciones sociales, por lo que losagentes del sistema escolar (pro-fesores y alumnos, concretamen-te) pueden tener un papel activoy contribuir a cambiar las condi-ciones de la sociedad, como«agentes transformadores». Portanto, en el sistema escolar, el dis-curso de la ideología dominanteconvive con otros discursos ypensamientos contrahegemó-nicos, lo que convierte a la escue-la en un espacio de contradiccióny de transformación social(3).

Por lo demás —como acabo de indicar más arriba—, las exigenciasque hoy se plantean a la escuela en relación con su función de prepa-ración para el trabajo también ofrecen novedades, retos y contradic-ciones importantes, tanto en sí mismas (dados los diferentes requeri-mientos del mundo del trabajo asalariado y burocrático, por una par-te, y del pujante mundo del trabajo autónomo, por otra) como enrelación con la formación de los individuos para la participación enla futura vida social. En efecto, mientras que la sociedad parece conti-nuar exigiendo, por un lado, sumisión y aceptación disciplinada de ladesigualdad a los futuros trabajadores, también parece pedir a esasmismas personas participación activa y responsable y lucha por laigualdad de derechos en cuanto ciudadanos. Claro que este tipo decontradicción la resuelve la cruda realidad cuando se comprueba queen nuestro modelo de democracia simplemente se termina exigiendouna mera apariencia de participación y una igualdad formal de dere-chos, sin que necesariamente esto haya de traducirse en actuacionesparticipativas permanentes y en la aplicación real a los distintos cam-pos de la igualdad legal (Pérez Gómez, 1992a).

Estas contradicciones son el reflejo de las inevitables resistencias (ala dominación y a la uniformidad) de los individuos y de los gruposque desarrollan su actividad en ese contexto, y resulta ser un fenóme-no, al fin y al cabo, semejante al que se da en cualquier otro sistema osubsistema social. La vida en el aula —bajando a un ámbito educativoconcreto— puede describirse, pues, como un escenario vivo, en el quese dan complejas interacciones y en donde se negocian significados yse intercambian, de forma explícita o tácita, ideas, valores e interesesdiferentes y con frecuencia enfrentados; hay, por tanto, espacios parala autonomía, para la diferencia y para el mantenimiento de posicio-nes alternativas, hasta el punto de que las reacciones y resistencias delos actores escolares (alumnos y profesores principalmente) pueden lle-gar a constituir un importante freno a las tendencias reproductoras dela institución escolar. Existe, pues, la «posibilidad» de transformar lasociedad, lo que pasaría, a su vez, por la transformación de la escuela ypor la transformación del conocimiento, aspectos, todos, que —asu-miendo la perspectiva del Proyecto IRES(4)— habría que considerarindesligables. Es precisamente en estas contradicciones que se estánseñalando donde tendría que situar un proyecto alternativo el centrode su lucha por la transformación del modelo educativo dominante,concibiendo la escuela como un sistema en el que existe una perma-nente tensión dialéctica entre las tendencias conservadoras yreproductoras de dicho modelo dominante y las tendenciastransformadoras que propugnan otro modelo de desarrollo humano.

La escuelatradicionaly los intentos de cambio

Para valorar más adecuadamente las posibilidades de un proyectoeducativo alternativo, es necesario conducir el análisis crítico hacialos entresijos del funcionamiento del sistema escolar. Para ello resultaespecialmente adecuado —como decía al principio— el concepto de«modelo didáctico»(5). La idea de modelo didáctico permite abordar (demanera simplificada, como cualquier modelo) la complejidad de la

realidad escolar, al tiempo queayuda a proponer procedimien-tos de intervención en la mismay a fundamentar, por tanto, líneasde investigación educativa y deformación del profesorado al res-pecto(6). Dicho en términos senci-llos, el modelo didáctico es un ins-trumento que facilita el análisis dela realidad escolar con vistas a sutransformación. Podemos, así, ca-racterizar como distintos «tipos»de modelos didácticos tanto la rea-lidad escolar tradicional como lastendencias transformadoras,como, asimismo, los proyectos al-ternativos en construcción(7).

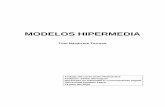

Al iniciar este análisis, es ne-cesario constatar la vigencia deun modelo didáctico tradicionalfuertemente arraigado en nuestrasociedad(8). El modelo didácticotradicional (véase Cuadro 1)(9)

pretende formar a los alumnosdándoles a conocer las informa-ciones fundamentales de la cul-tura vigente. Los contenidos seconciben, pues, desde una pers-pectiva más bien enciclopédica ycon un carácter acumulativo ytendiente a la fragmentación (elsaber correspondiente a un temamás el saber correspondiente aotro, etc.), siendo la referenciaúnica la disciplina; es decir, elconocimiento escolar sería unaespecie de selección divulgativade lo producido por la investiga-ción científica, plasmado en losmanuales universitarios (cuyocontenido llega posteriormente alas etapas de enseñanza no uni-versitaria). No se toman en con-sideración las concepciones oideas de los alumnos, dándose,además, por supuesto que no hayque tener especialmente en cuen-ta los intereses de esos alumnos,sino que dichos intereses debenvenir determinados por la finali-dad social de proporcionarles unadeterminada cultura. Respecto ala manera de enseñar, no se sue-len contemplar específicamenteunos principios metodológicossino que se parte de la convicciónde que basta con un buen domi-nio, por parte del profesor, de los

Diciembre 2000

2524

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

la como instrumento de legitimación de las desigualdades y de lasjerarquías sociales, por su decisivo papel en el funcionamiento y, so-bre todo, en la reproducción de la sociedad capitalista (Bourdieu yPasseron, 1970; Lerena, 1976 y 1983; Fernández Enguita, 1986 y 1990;Varela y Álvarez-Uría, 1991).

De hecho, la institución educativa contribuye a que la poblaciónescolar vaya asumiendo los principios y normas «de sentido común»que rigen el orden social vigente (Apple, 1979). Así, va transmitiendoy consolidando (a veces explícitamente, muchas más veces de mane-ra latente) los valores de la ideología social dominante, cuales son elindividualismo, la competitividad, la insolidaridad, la igualdad «for-mal» de oportunidades —cuyo resultado vuelve a ser la «desigualdadprimitiva», pero admitida ahora como justa e inevitable—, etc., es de-cir, una ideología que compagina, paradójicamente, el individualis-mo con la uniformidad y el conformismo social (Pérez Gómez, 1992ay 1995). De este modo, la labor permanente de la escuela contribuyea la aceptación de una sociedad desigual y discriminatoria, que sepretende presentar como resultado natural e inevitable de las diferen-cias individuales tanto en capacidades como en esfuerzo. Este proce-so, que va minando poco a poco las posibilidades de los más desfavore-cidos y que va consolidando la desigualdad social, al tiempo que alientael individualismo frente a la solidaridad, constituye uno de los pilaresfundamentales de la socialización escolar entendida como «reproduc-ción». Por lo demás, es un proceso que se va adaptando de formasutil, a veces sinuosa y casi nunca de manera abierta, a las nuevasdificultades, requerimientos y contradicciones que se presentan enlas sociedades postindustriales, en las que ni la preparación exigida

para el trabajo re-sulta ser la mismaque se requería enla sociedad indus-trial clásica ni la re-producción socialen el contexto esco-lar se manifiesta dela misma forma quehace décadas.

Así que, cual-quier planteamien-to educativo que sepretenda crítico yalternativo no pue-de prescindir deeste supuesto bási-co. Hay que añadir,además, a esta con-sideración que cadavez se otorga mayorimportancia a losinflujos recibidospor los alumnos nosimplemente comoconsecuencia de latransmisión explí-cita en el currícu-lum oficial, sinotambién como fru-to de las interaccio-

nes sociales de todo tipo que tie-nen lugar en el contexto del cen-tro escolar y del aula, y que, a lapostre, forman parte de la corrien-te de ideas que conecta el recintoescolar con el resto de la socie-dad; se trata, en definitiva del «cu-rrículum oculto» (Torres Santomé,1991), que termina por conver-tirse en el verdadero currículumoperante, que garantiza la socia-lización del alumnado según lalógica del sistema dominante.Dicho con palabras de W. Doyle(1977), la socialización se produ-ce no sólo a través de la «estructu-ra de tareas académicas» sino tam-bién mediante la «estructura de re-laciones sociales» en el contextoescolar.

Pero la nueva sociología de laeducación –surgida de la propiasociología crítica marxista– haabierto, a partir de finales de los70, una perspectiva posibilista ymás optimista frente al análisis dela teoría de la reproducción. Haido surgiendo así lo que algunosautores denominan «teoría de laresistencia» (Apple, 1982; Giroux,1990), según la cual, aunque elsistema escolar tienda a reprodu-cir la lógica social dominante, eseproceso de reproducción no esmonolítico, sino que presentafisuras y contradicciones, quepueden ser ventajosamente apro-vechadas desde proyectos alterna-tivos que promuevan posicionescontrahegemónicas; la escuela nocumpliría, pues, solamente unafunción de «reproducción» sinoque también participaría en elproceso de «producción» de lasrelaciones sociales, por lo que losagentes del sistema escolar (pro-fesores y alumnos, concretamen-te) pueden tener un papel activoy contribuir a cambiar las condi-ciones de la sociedad, como«agentes transformadores». Portanto, en el sistema escolar, el dis-curso de la ideología dominanteconvive con otros discursos ypensamientos contrahegemó-nicos, lo que convierte a la escue-la en un espacio de contradiccióny de transformación social(3).

Por lo demás —como acabo de indicar más arriba—, las exigenciasque hoy se plantean a la escuela en relación con su función de prepa-ración para el trabajo también ofrecen novedades, retos y contradic-ciones importantes, tanto en sí mismas (dados los diferentes requeri-mientos del mundo del trabajo asalariado y burocrático, por una par-te, y del pujante mundo del trabajo autónomo, por otra) como enrelación con la formación de los individuos para la participación enla futura vida social. En efecto, mientras que la sociedad parece conti-nuar exigiendo, por un lado, sumisión y aceptación disciplinada de ladesigualdad a los futuros trabajadores, también parece pedir a esasmismas personas participación activa y responsable y lucha por laigualdad de derechos en cuanto ciudadanos. Claro que este tipo decontradicción la resuelve la cruda realidad cuando se comprueba queen nuestro modelo de democracia simplemente se termina exigiendouna mera apariencia de participación y una igualdad formal de dere-chos, sin que necesariamente esto haya de traducirse en actuacionesparticipativas permanentes y en la aplicación real a los distintos cam-pos de la igualdad legal (Pérez Gómez, 1992a).

Estas contradicciones son el reflejo de las inevitables resistencias (ala dominación y a la uniformidad) de los individuos y de los gruposque desarrollan su actividad en ese contexto, y resulta ser un fenóme-no, al fin y al cabo, semejante al que se da en cualquier otro sistema osubsistema social. La vida en el aula —bajando a un ámbito educativoconcreto— puede describirse, pues, como un escenario vivo, en el quese dan complejas interacciones y en donde se negocian significados yse intercambian, de forma explícita o tácita, ideas, valores e interesesdiferentes y con frecuencia enfrentados; hay, por tanto, espacios parala autonomía, para la diferencia y para el mantenimiento de posicio-nes alternativas, hasta el punto de que las reacciones y resistencias delos actores escolares (alumnos y profesores principalmente) pueden lle-gar a constituir un importante freno a las tendencias reproductoras dela institución escolar. Existe, pues, la «posibilidad» de transformar lasociedad, lo que pasaría, a su vez, por la transformación de la escuela ypor la transformación del conocimiento, aspectos, todos, que —asu-miendo la perspectiva del Proyecto IRES(4)— habría que considerarindesligables. Es precisamente en estas contradicciones que se estánseñalando donde tendría que situar un proyecto alternativo el centrode su lucha por la transformación del modelo educativo dominante,concibiendo la escuela como un sistema en el que existe una perma-nente tensión dialéctica entre las tendencias conservadoras yreproductoras de dicho modelo dominante y las tendenciastransformadoras que propugnan otro modelo de desarrollo humano.

La escuelatradicionaly los intentos de cambio

Para valorar más adecuadamente las posibilidades de un proyectoeducativo alternativo, es necesario conducir el análisis crítico hacialos entresijos del funcionamiento del sistema escolar. Para ello resultaespecialmente adecuado —como decía al principio— el concepto de«modelo didáctico»(5). La idea de modelo didáctico permite abordar (demanera simplificada, como cualquier modelo) la complejidad de la

realidad escolar, al tiempo queayuda a proponer procedimien-tos de intervención en la mismay a fundamentar, por tanto, líneasde investigación educativa y deformación del profesorado al res-pecto(6). Dicho en términos senci-llos, el modelo didáctico es un ins-trumento que facilita el análisis dela realidad escolar con vistas a sutransformación. Podemos, así, ca-racterizar como distintos «tipos»de modelos didácticos tanto la rea-lidad escolar tradicional como lastendencias transformadoras,como, asimismo, los proyectos al-ternativos en construcción(7).

Al iniciar este análisis, es ne-cesario constatar la vigencia deun modelo didáctico tradicionalfuertemente arraigado en nuestrasociedad(8). El modelo didácticotradicional (véase Cuadro 1)(9)

pretende formar a los alumnosdándoles a conocer las informa-ciones fundamentales de la cul-tura vigente. Los contenidos seconciben, pues, desde una pers-pectiva más bien enciclopédica ycon un carácter acumulativo ytendiente a la fragmentación (elsaber correspondiente a un temamás el saber correspondiente aotro, etc.), siendo la referenciaúnica la disciplina; es decir, elconocimiento escolar sería unaespecie de selección divulgativade lo producido por la investiga-ción científica, plasmado en losmanuales universitarios (cuyocontenido llega posteriormente alas etapas de enseñanza no uni-versitaria). No se toman en con-sideración las concepciones oideas de los alumnos, dándose,además, por supuesto que no hayque tener especialmente en cuen-ta los intereses de esos alumnos,sino que dichos intereses debenvenir determinados por la finali-dad social de proporcionarles unadeterminada cultura. Respecto ala manera de enseñar, no se sue-len contemplar específicamenteunos principios metodológicossino que se parte de la convicciónde que basta con un buen domi-nio, por parte del profesor, de los

Diciembre 2000

2726

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

conocimientos disciplinares de referencia; el método de enseñanza selimita, entonces, a una exposición, lo más ordenada y clara posible,de «lo que hay que enseñar» —ya que el contenido «viene dado» comosíntesis del conocimiento disciplinar—, con apoyo (distinto segúnlos casos) en el libro de texto como recurso único o, al menos, básico;ello puede ir acompañado de la realización de una serie de activida-des —más bien «ejercicios»—, con una intención de refuerzo o deilustración de lo expuesto, y en todo caso ateniéndose a la lógica,eminentemente conceptual, del conocimiento que se intenta trans-mitir. Aunque no se suele decir explícitamente, cae por su propio pesoque lo que se pide al alumno es que escuche atentamente las explica-ciones, cumplimente diligentemente los ejercicios, «estudie», casi ine-vitablemente memorizando, y luego repase la lección o «unidad di-dáctica», y reproduzca lo más fielmente posible, en el correspondien-te examen (o «control»), el discurso transmitido en el proceso de en-señanza (discurso que se supone idéntico, al menos en cuanto a sulógica básica, en el libro de texto y en las explicaciones del profesor).

Esta concepción tradicional mantiene, efectivamente, una divi-sión de los saberes por asignaturas de una forma que ha llegado aparecer «natural» a base de perdurar y perpetuarse. Y es que la escue-la tradicional se apoya en ciertas evidencias «de sentido común», comoel hecho de que la humanidad ha ido produciendo «conocimientoeficaz», que «se puede conservar y acumular trasmitiéndolo a las nuevasgeneraciones» (Pérez Gómez, 1992c), bajo la forma de la especializa-ción disciplinar que hoy conoce-mos(10). Desde esa óptica la fun-ción básica de la escuela seríatransmitir a esas generaciones «loscuerpos de conocimiento disciplinarque constituyen nuestra cultura»(Ibid.). Sin duda esta perspectivasigue vigente en la mayoría de lasprácticas de enseñanza de nues-tras escuelas.

Uno de los problemas princi-pales que se puede plantear en re-lación con este enfoque es la difi-cultad para relacionar las lógicastan distintas del conocimientocientífico y del conocimiento delos alumnos; pero, de hecho, estono llega a ser un problema paraesta perspectiva, ya que no tieneen cuenta el conocimiento de losalumnos ni como punto de parti-da ni como obstáculo para la cons-trucción de nuevos conocimien-tos. Otro problema, conectado

con el anterior, sería si se puedeconsiderar el conocimiento

científico como el único re-ferente epistemológico

para el «conocimientoescolar».

La característicafundamental, pues, de este modelo didáctico tradicio-

nal es su obsesión por los contenidos de enseñanza,entendidos por lo general como meras «informa-

ciones» más que como conceptosy teorías. Pero, si se piensa dete-nidamente, el alumno de hoy nosuele tener deficiencias en cuan-to a la cantidad de informaciónrecibida —si bien estas cantida-des presentan un desajuste conrespecto a lo que oficialmente sesuele considerar informaciones«importantes»— ni en cuanto aldesarrollo de muchas de sus ha-bilidades, sino más bien «en el sen-tido de sus adquisiciones y en el va-lor de las actitudes formadas», esdecir, que el déficit generado pornuestra cultura contemporáneareside en aspectos como la capa-cidad de pensar, de organizar ra-cionalmente la información, debuscar su sentido, de forma quelos esquemas de significados queel alumno va consolidando le sir-van como «instrumentos intelec-tuales para analizar la realidad»(Pérez Gómez, 1992b). De ahí quela compleja función que hoy seplantea, como reto, a la escuelasea, fundamentalmente, facilitary promover la reconstrucción crí-tica del pensamiento cotidiano(Pérez Gómez, 1992b; Porlán,1993; García Díaz, 1998).

Con la evolución social —aunque siempre con retraso— laescuela tradicional ha ido dejan-do en el camino los aspectos másexternos que simbolizaban «lotradicional como obsoleto» (Trilla,1996): determinadas costumbrescomo el castigo físico, los moda-les rancios y desfasados, los mé-todos de enseñanza acientíficosbasados en el mero verbalismo yla repetición, los libros con con-tenidos demasiado anticuadoscon respecto al desarrollo cientí-fico, el mobiliario arcaico y el am-biente arquitectónico disfuncio-nal... y, por supuesto, los antiguosplanes de estudio; y ha idoadecuándose, también externa-mente, a los nuevos requerimien-tos de las sociedades industrialesavanzadas, cambiando el currícu-lum, los edificios, los libros detexto, etc., etc., pero sin modifi-car sus verdaderas funciones bá-sicas, sin replantear a fondo su

finalidad y —coherentemente— sin cambiar tampoco en profundi-dad la formación de los enseñantes. Se ha buscado, por tanto, unaescuela más moderna, más técnica (Gimeno Sacristán, 1982), peroigualmente garante de la función de reproducción social que la socie-dad, supuestamente, espera de ella.

Ese intento de superación del modelo didáctico tradicional se puededenominar modelo didáctico tecnológico (véase Cuadro 1). Aquí, labúsqueda de una formación más «moderna» para el alumnado —en-tendida, en cualquier caso, como formación cultural, no como desa-rrollo personal— conlleva la incorporación a los contenidos escolaresde aportaciones más recientes de corrientes científicas, o incluso dealgunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más vincula-dos a problemas sociales y ambientales de actualidad. Asimismo, seinsertan —más que integrarse— en la manera de enseñar determina-das estrategias metodológicas (o técnicas concretas) procedentes delas disciplinas. Se suele depositar, a este respecto, una excesiva con-fianza en que la aplicación de esos métodos va a producir en el alum-no el aprendizaje de aquellas conclusiones ya previamente elabora-das por los científicos. Para ello se recurre a la combinación de expo-sición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele plasmarse en unasecuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el profesor,que responde a procesos de elaboración del conocimiento previamentedeterminados (en cuanto que es un camino ya recorrido por la cien-cia de referencia), y que puede incluso partir de las concepciones delos alumnos con la pretensión de sustituirlas por otras más acordescon el conocimiento científico que se persigue. Sin embargo, juntocon este «directivismo» encontramos, a veces, otra perspectiva en laque la metodología se centra en la actividad del alumno, con tareasmuy abiertas y poco programadas que el profesor concibe como unacierta reproducción del proceso de investigación científica protagoni-

zado directamente por dichoalumno. Se da así una curiosamezcla de contenidos disciplina-res y metodologías «activas»(11),que, por encima de su carácter«dual» (es decir, esa mezcla de tra-dición disciplinar y de activismo),encuentra cierta coherencia en suaplicación, satisfaciendo por lodemás diversas expectativas delprofesorado y de la sociedad. A lahora de la evaluación se intentamedir las adquisiciones discipli-nares de los alumnos, aunquetambién hay una preocupaciónpor comprobar la adquisición deotros aprendizajes más relaciona-dos con los procesos metodoló-gicos empleados.

El planteamiento tecnológicooriginario, formalmente más ri-guroso (frente al carácter «pre-científico» y «artesanal» del mo-delo tradicional), pretende racio-nalizar los procesos de enseñan-za, programar de forma detalladalas actuaciones docentes y losmedios empleados y medir elaprendizaje de los alumnos entérminos de conductas observa-bles —no en vano busca su apo-yo científico fundamental en lastendencias conductistas de la psi-cología. Se preocupa no sólo porla enseñanza de contenidos másadecuados a la realidad actual —elaborados por expertos y ense-ñados por profesores adiestradosen su tarea—, sino que otorga es-pecial relevancia a las habilidadesy capacidades formales (desde lasmás sencillas, como lectura, escri-tura, cálculo..., hasta las más com-plejas, como resolución de pro-blemas, planificación, reflexión,evaluación...), que permitirían,precisamente, al alumno unamayor capacidad de adaptación(Pérez Gómez, 1992c).

Bajo este supuesto subyacenalgunas creencias más profundasy no totalmente explicitadascomo las siguientes: que la ense-ñanza es causa directa y única delaprendizaje; que el indicador fia-ble del aprendizaje que los alum-nos van consiguiendo es su capa-cidad para desarrollar conductas

Se insertan —másque integrarse— enla manera de enseñardeterminadas estra-tegias metodológicas(o técnicas concretas)procedentes de lasdisciplinas. Se sueledepositar, a este res-pecto, una excesivaconfianza en que laaplicación de esosmétodos va a produ-cir en el alumno elaprendizaje de aque-llas conclusiones yapreviamente elabora-das por los científicos.

Diciembre 2000

2726

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

conocimientos disciplinares de referencia; el método de enseñanza selimita, entonces, a una exposición, lo más ordenada y clara posible,de «lo que hay que enseñar» —ya que el contenido «viene dado» comosíntesis del conocimiento disciplinar—, con apoyo (distinto segúnlos casos) en el libro de texto como recurso único o, al menos, básico;ello puede ir acompañado de la realización de una serie de activida-des —más bien «ejercicios»—, con una intención de refuerzo o deilustración de lo expuesto, y en todo caso ateniéndose a la lógica,eminentemente conceptual, del conocimiento que se intenta trans-mitir. Aunque no se suele decir explícitamente, cae por su propio pesoque lo que se pide al alumno es que escuche atentamente las explica-ciones, cumplimente diligentemente los ejercicios, «estudie», casi ine-vitablemente memorizando, y luego repase la lección o «unidad di-dáctica», y reproduzca lo más fielmente posible, en el correspondien-te examen (o «control»), el discurso transmitido en el proceso de en-señanza (discurso que se supone idéntico, al menos en cuanto a sulógica básica, en el libro de texto y en las explicaciones del profesor).

Esta concepción tradicional mantiene, efectivamente, una divi-sión de los saberes por asignaturas de una forma que ha llegado aparecer «natural» a base de perdurar y perpetuarse. Y es que la escue-la tradicional se apoya en ciertas evidencias «de sentido común», comoel hecho de que la humanidad ha ido produciendo «conocimientoeficaz», que «se puede conservar y acumular trasmitiéndolo a las nuevasgeneraciones» (Pérez Gómez, 1992c), bajo la forma de la especializa-ción disciplinar que hoy conoce-mos(10). Desde esa óptica la fun-ción básica de la escuela seríatransmitir a esas generaciones «loscuerpos de conocimiento disciplinarque constituyen nuestra cultura»(Ibid.). Sin duda esta perspectivasigue vigente en la mayoría de lasprácticas de enseñanza de nues-tras escuelas.

Uno de los problemas princi-pales que se puede plantear en re-lación con este enfoque es la difi-cultad para relacionar las lógicastan distintas del conocimientocientífico y del conocimiento delos alumnos; pero, de hecho, estono llega a ser un problema paraesta perspectiva, ya que no tieneen cuenta el conocimiento de losalumnos ni como punto de parti-da ni como obstáculo para la cons-trucción de nuevos conocimien-tos. Otro problema, conectado

con el anterior, sería si se puedeconsiderar el conocimiento

científico como el único re-ferente epistemológico

para el «conocimientoescolar».

La característicafundamental, pues, de este modelo didáctico tradicio-

nal es su obsesión por los contenidos de enseñanza,entendidos por lo general como meras «informa-

ciones» más que como conceptosy teorías. Pero, si se piensa dete-nidamente, el alumno de hoy nosuele tener deficiencias en cuan-to a la cantidad de informaciónrecibida —si bien estas cantida-des presentan un desajuste conrespecto a lo que oficialmente sesuele considerar informaciones«importantes»— ni en cuanto aldesarrollo de muchas de sus ha-bilidades, sino más bien «en el sen-tido de sus adquisiciones y en el va-lor de las actitudes formadas», esdecir, que el déficit generado pornuestra cultura contemporáneareside en aspectos como la capa-cidad de pensar, de organizar ra-cionalmente la información, debuscar su sentido, de forma quelos esquemas de significados queel alumno va consolidando le sir-van como «instrumentos intelec-tuales para analizar la realidad»(Pérez Gómez, 1992b). De ahí quela compleja función que hoy seplantea, como reto, a la escuelasea, fundamentalmente, facilitary promover la reconstrucción crí-tica del pensamiento cotidiano(Pérez Gómez, 1992b; Porlán,1993; García Díaz, 1998).

Con la evolución social —aunque siempre con retraso— laescuela tradicional ha ido dejan-do en el camino los aspectos másexternos que simbolizaban «lotradicional como obsoleto» (Trilla,1996): determinadas costumbrescomo el castigo físico, los moda-les rancios y desfasados, los mé-todos de enseñanza acientíficosbasados en el mero verbalismo yla repetición, los libros con con-tenidos demasiado anticuadoscon respecto al desarrollo cientí-fico, el mobiliario arcaico y el am-biente arquitectónico disfuncio-nal... y, por supuesto, los antiguosplanes de estudio; y ha idoadecuándose, también externa-mente, a los nuevos requerimien-tos de las sociedades industrialesavanzadas, cambiando el currícu-lum, los edificios, los libros detexto, etc., etc., pero sin modifi-car sus verdaderas funciones bá-sicas, sin replantear a fondo su

finalidad y —coherentemente— sin cambiar tampoco en profundi-dad la formación de los enseñantes. Se ha buscado, por tanto, unaescuela más moderna, más técnica (Gimeno Sacristán, 1982), peroigualmente garante de la función de reproducción social que la socie-dad, supuestamente, espera de ella.

Ese intento de superación del modelo didáctico tradicional se puededenominar modelo didáctico tecnológico (véase Cuadro 1). Aquí, labúsqueda de una formación más «moderna» para el alumnado —en-tendida, en cualquier caso, como formación cultural, no como desa-rrollo personal— conlleva la incorporación a los contenidos escolaresde aportaciones más recientes de corrientes científicas, o incluso dealgunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más vincula-dos a problemas sociales y ambientales de actualidad. Asimismo, seinsertan —más que integrarse— en la manera de enseñar determina-das estrategias metodológicas (o técnicas concretas) procedentes delas disciplinas. Se suele depositar, a este respecto, una excesiva con-fianza en que la aplicación de esos métodos va a producir en el alum-no el aprendizaje de aquellas conclusiones ya previamente elabora-das por los científicos. Para ello se recurre a la combinación de expo-sición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele plasmarse en unasecuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el profesor,que responde a procesos de elaboración del conocimiento previamentedeterminados (en cuanto que es un camino ya recorrido por la cien-cia de referencia), y que puede incluso partir de las concepciones delos alumnos con la pretensión de sustituirlas por otras más acordescon el conocimiento científico que se persigue. Sin embargo, juntocon este «directivismo» encontramos, a veces, otra perspectiva en laque la metodología se centra en la actividad del alumno, con tareasmuy abiertas y poco programadas que el profesor concibe como unacierta reproducción del proceso de investigación científica protagoni-

zado directamente por dichoalumno. Se da así una curiosamezcla de contenidos disciplina-res y metodologías «activas»(11),que, por encima de su carácter«dual» (es decir, esa mezcla de tra-dición disciplinar y de activismo),encuentra cierta coherencia en suaplicación, satisfaciendo por lodemás diversas expectativas delprofesorado y de la sociedad. A lahora de la evaluación se intentamedir las adquisiciones discipli-nares de los alumnos, aunquetambién hay una preocupaciónpor comprobar la adquisición deotros aprendizajes más relaciona-dos con los procesos metodoló-gicos empleados.

El planteamiento tecnológicooriginario, formalmente más ri-guroso (frente al carácter «pre-científico» y «artesanal» del mo-delo tradicional), pretende racio-nalizar los procesos de enseñan-za, programar de forma detalladalas actuaciones docentes y losmedios empleados y medir elaprendizaje de los alumnos entérminos de conductas observa-bles —no en vano busca su apo-yo científico fundamental en lastendencias conductistas de la psi-cología. Se preocupa no sólo porla enseñanza de contenidos másadecuados a la realidad actual —elaborados por expertos y ense-ñados por profesores adiestradosen su tarea—, sino que otorga es-pecial relevancia a las habilidadesy capacidades formales (desde lasmás sencillas, como lectura, escri-tura, cálculo..., hasta las más com-plejas, como resolución de pro-blemas, planificación, reflexión,evaluación...), que permitirían,precisamente, al alumno unamayor capacidad de adaptación(Pérez Gómez, 1992c).

Bajo este supuesto subyacenalgunas creencias más profundasy no totalmente explicitadascomo las siguientes: que la ense-ñanza es causa directa y única delaprendizaje; que el indicador fia-ble del aprendizaje que los alum-nos van consiguiendo es su capa-cidad para desarrollar conductas

Se insertan —másque integrarse— enla manera de enseñardeterminadas estra-tegias metodológicas(o técnicas concretas)procedentes de lasdisciplinas. Se sueledepositar, a este res-pecto, una excesivaconfianza en que laaplicación de esosmétodos va a produ-cir en el alumno elaprendizaje de aque-llas conclusiones yapreviamente elabora-das por los científicos.

Diciembre 2000

2928

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

DIMENSIONESANALIZADAS

Para qué enseñar

Qué enseñar

Ideas e interesesde los alumnos

Cómo enseñar

Evaluación

MODELO DIDÁCTICOTRADICIONAL

• Proporcionar las informa-ciones fundamentales de lacultura vigente.• Obsesión por los con-tenidos

• Síntesis del saber disci-plinar.• Predominio de las infor-maciones» de carácterconceptual.

• No se tienen en cuentani los intereses ni las ideasde los alumnos.

• Metodología basada en latransmisión del profesor.• Actividades centradas enla exposición del profesor,con apoyo en el libro de tex-to y ejercicios de repaso.• El papel del alumno con-siste en escuchar atenta-mente, «estudiar» y repro-ducir en los exámenes loscontenidos transmitidos.• El papel del profesor con-siste en explicar los temasy mantener el orden en laclase.

• Centrada en «recordar» loscontenidos transmitidos.• Atiende, sobre todo, alproducto.• Realizada mediante exá-menes.

MODELO DIDÁCTICOTECNOLÓGICO

• Proporcionar una formaciónmoderna» y «eficaz».• Obsesión por los objetivos.• Se sigue una programacióndetallada.

• Saberes disciplinares actuali-zados, con incorporación de al-gunos conocimientos nodisciplinares.• Contenidos preparados porexpertos para ser utilizados porlos profesores.• Importancia de lo conceptual,pero otorgando también ciertarelevancia a las destrezas.

• No se tienen en cuenta los in-tereses de los alumnos.• A veces se tienen en cuentalas ideas de los alumnos, consi-derándolas como «errores» quehay que sustituir por los cono-cimientos adecuados.

• Metodología vinculada a losmétodos de las disciplinas.• Actividades que combinan laexposición y las prácticas, fre-cuentemente en forma de se-cuencia de descubrimiento di-rigido (y en ocasiones de des-cubrimiento espontáneo).• El papel del alumno consisteen la realización sistemática delas actividades programadas.• El papel del profesor consiste enla exposición y en la dirección delas actividades de clase, ademásdel mantenimiento del orden.

• Centrada en la medición de-tallada de los aprendizajes.Atiende al producto, pero se in-tenta medir algunos procesos(p.e. test inicial y final).• Realizada mediante tests yejercicios específicos.

MODELO DIDÁCTICO ALTERNATIVO(Modelo de investigación

en la Escuela)

Rasgos básicos de los modelos didácticos analizados

concretas, determinadas de antemano; que todo lo que se enseña ade-cuadamente tiene que ser adecuadamente aprendido, si los alumnosposeen una inteligencia y unas actitudes «normales»; que la programa-ción de unos determinados contenidos y la aplicación de unas deter-minadas técnicas (tarea desarrollada por expertos en educación y en lasdiversas materias del currículum) pueden ser aplicadas por personasdiferentes (los profesores) y en contextos variados, con la probabilidadde obtener resultados similares; etc. En definitiva, este modelo didácti-co, que podríamos considerar como «una alternativa tecnológica a la es-

cuela tradicional» (Porlán y MartínToscano, 1991), responde a unaperspectiva positivista, obsesiona-da por «la eficiencia» (Gimeno Sa-cristán, 1982) y que otorga unpapel central a los objetivos (asícomo el tradicional lo otorgaba alos contenidos). Aunque no hayallegado a tener mucha vigencia

real entre nosotros, se mantiene como una especie de modelo ideali-zado (con cierta aureola de rigor y eficacia) en la consideración demuchos profesores.

Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincularel desarrollo de las capacidades (que se proponen como objetivos) alcontenido con el que se trabajarían y al contexto cultural, pues parecedifícil que puedan desarrollarse descontextualizadas e independientesde contenidos específicos. Por otra parte, tampoco este enfoque tieneen cuenta realmente las ideas o concepciones de los alumnos, con to-das sus implicaciones, pues, cuando llega a tomarlas en consideración,lo hace con la intención de sustituirlas por el conocimiento «adecua-do», representado por el referente disciplinar.

Hay que reconocer, en todo caso, que este modelo didáctico supo-ne un avance, con respecto al modelo tradicional, que va más allá delo meramente formal, pues hay cambios de fondo, aunque sean limi-tados e incompletos, visibles en aspectos (que hay que interpretardesde la «ilusión eficientista») como los siguientes (Porlán y Rivero,1998): se incorpora la idea de programación como un instrumentoprofesional imprescindible; se hace más explícito lo que se pretendeconseguir (los objetivos), sin dejar que quede como mero implícito;se «modernizan» los contenidos escolares tomando como referenciala actualización disciplinar; se reivindica la idea de «actividad» deaprendizaje del alumno; se pretende una evaluación «objetiva» (im-parcial, basada en datos) del alumno, incorporando cierta «medición»de procesos (pruebas iniciales y finales, por ejemplo)... Comparte, sinembargo, este modelo con el tradicional un absolutismo epistemoló-gico de fondo, según el cual hay una realidad científica «superior»que constituye el núcleo del contenido que ha de ser aprendido. Yello constituye la base de la «racionalidad instrumental», cuyo usoabusivo como principio universal explicativo de larealidad y rector de los comportamientos ha sidoduramente contestado desde la epistemología másreciente (Porlán, 1993; Pérez Gómez, 1994).

La otra reacción, minoritaria, periférica y de sig-no bien distinto, al modelo didáctico tradicional esla del modelo didáctico espontaneísta-activista(véase Cuadro 1), que se puede considerar como «unaalternativa espontaneísta al modelo tradicional» (Porlány Martín Toscano, 1991). En este modelo se buscacomo finalidad educar al alumno imbuyéndolo dela realidad que le rodea, desde el convencimientode que el contenido verdaderamente importantepara ser aprendido por ese alumno ha de ser expre-sión de sus intereses y experiencias y se halla en elentorno en que vive. Esa realidad ha de ser «descu-bierta» por el alumno mediante el contacto direc-to, realizando actividades de carácter muy abierto,poco programadas y muy flexibles, en las que elprotagonismo lo tenga el propio alumno, a quienel profesor no le debe decir nada que él no puedadescubrir por sí mismo. En todo caso, se consideramás importante que el alumno aprenda a observar,a buscar información, a descubrir... que el propioaprendizaje de los contenidos supuestamente pre-sentes en la realidad; ello se acompaña del fomentode determinadas actitudes, como curiosidad por elentorno, cooperación en el trabajo común, etc. Encoherencia con lo anterior, lo que se evalúa no es

tanto ese contenido defondo cuanto los conte-nidos relativos a proce-dimientos (destrezasde observación, re-cogida de datos,técnicas de traba-jo de campo, etc.)y actitudes (de curiosi-dad, sentido crítico, colaboraciónen equipo...), adquiridos en elpropio proceso de trabajo; sin em-bargo, a veces el desarrollo de laevaluación no resulta del todo co-herente, dándose modalidades enque se mezcla un proceso de en-señanza absolutamente abierto yespontáneo con un «momento»de evaluación tradicional que pre-tende «medir niveles» de apren-dizaje como si de una propuestatradicional se tratara. Tampoco eneste modelo se tienen en cuentalas ideas o concepciones de losalumnos sobre las temáticas ob-jeto de aprendizaje, sino que, másbien, se atiende a sus intereses(más o menos explícitos); se con-templa, así, en el desarrollo de la

• Enriquecimiento progresivo del co-nocimiento del alumno hacia mode-los más complejos de entender elmundo y de actuar en él.• Importancia de la opción educati-va que se tome.

• Conocimiento «escolar», que integradiversos referentes (disciplinares, coti-dianos, problemática social y ambien-tal, conocimiento metadisciplinar).• La aproximación al conocimiento es-colar deseable se realiza a través de una«hipótesis general de progresión en laconstrucción del conocimiento».

• Se tienen en cuenta los intereses ylas ideas de los alumnos, tanto en re-lación con el conocimiento propues-to como en relación con la construc-ción de ese conocimiento.

• Metodología basada en la idea de«investigación (escolar) del alum-no».• Trabajo en torno a «problemas»,con secuencia de actividades relati-vas al tratamiento de esos proble-mas.• Papel activo del alumno comoconstructor (y reconstructor) de suconocimiento.• Papel activo del profesor comocoordinador de los procesos y como«investigador en el aula».

• Centrada, a la vez, en el seguimientode la evolución del conocimiento delos alumnos, de la actuación del profe-sor y del desarrollo del proyecto.• Atiende de manera sistemática a losprocesos. Reformulación a partir de lasconclusiones que se van obteniendo.• Realizada mediante diversidad deinstrumentos de seguimiento (pro-ducciones de los alumnos, diario delprofesor, observaciones diversas...).

Fuente: Reelaborado por F.F. García Pérez a partir de fuentes diversas (citadas) del Proyecto IRES.

MODELO DIDÁCTICOESPONTANEÍSTA

• Educar al alumno imbuyén-dolo de la realidad inmediata.• Importancia del factor ideo-lógico.

• Contenidos presentes en larealidad inmediata.• Importancia de las destrezasy las actitudes.

• Se tienen en cuenta los intere-ses inmediatos de los alumnos.• No se tienen en cuenta lasideas de los alumnos.

• Metodología basada en el«descubrimiento espontáneo»por parte del alumno.• Realización por parte delalumno de múltiples actividades(frecuentemente en grupos) decarácter abierto y flexible.• Papel central y protagonistadel alumno (que realiza gran di-versidad de actividades).• El papel del profesor es no di-rectivo; coordina la dinámicageneral de la clase como lídersocial y afectivo.

• Centrada en las destrezas y,en parte, en las actitudes.Atiende al proceso, aunque node forma sistemática.• Realizada mediante la obser-vación directa y el análisis de tra-bajos de alumnos (sobre todode grupos).

Diciembre 2000

2928

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

DIMENSIONESANALIZADAS

Para qué enseñar

Qué enseñar

Ideas e interesesde los alumnos

Cómo enseñar

Evaluación

MODELO DIDÁCTICOTRADICIONAL

• Proporcionar las informa-ciones fundamentales de lacultura vigente.• Obsesión por los con-tenidos

• Síntesis del saber disci-plinar.• Predominio de las infor-maciones» de carácterconceptual.

• No se tienen en cuentani los intereses ni las ideasde los alumnos.

• Metodología basada en latransmisión del profesor.• Actividades centradas enla exposición del profesor,con apoyo en el libro de tex-to y ejercicios de repaso.• El papel del alumno con-siste en escuchar atenta-mente, «estudiar» y repro-ducir en los exámenes loscontenidos transmitidos.• El papel del profesor con-siste en explicar los temasy mantener el orden en laclase.

• Centrada en «recordar» loscontenidos transmitidos.• Atiende, sobre todo, alproducto.• Realizada mediante exá-menes.

MODELO DIDÁCTICOTECNOLÓGICO

• Proporcionar una formaciónmoderna» y «eficaz».• Obsesión por los objetivos.• Se sigue una programacióndetallada.

• Saberes disciplinares actuali-zados, con incorporación de al-gunos conocimientos nodisciplinares.• Contenidos preparados porexpertos para ser utilizados porlos profesores.• Importancia de lo conceptual,pero otorgando también ciertarelevancia a las destrezas.

• No se tienen en cuenta los in-tereses de los alumnos.• A veces se tienen en cuentalas ideas de los alumnos, consi-derándolas como «errores» quehay que sustituir por los cono-cimientos adecuados.

• Metodología vinculada a losmétodos de las disciplinas.• Actividades que combinan laexposición y las prácticas, fre-cuentemente en forma de se-cuencia de descubrimiento di-rigido (y en ocasiones de des-cubrimiento espontáneo).• El papel del alumno consisteen la realización sistemática delas actividades programadas.• El papel del profesor consiste enla exposición y en la dirección delas actividades de clase, ademásdel mantenimiento del orden.

• Centrada en la medición de-tallada de los aprendizajes.Atiende al producto, pero se in-tenta medir algunos procesos(p.e. test inicial y final).• Realizada mediante tests yejercicios específicos.

MODELO DIDÁCTICO ALTERNATIVO(Modelo de investigación

en la Escuela)

Rasgos básicos de los modelos didácticos analizados

concretas, determinadas de antemano; que todo lo que se enseña ade-cuadamente tiene que ser adecuadamente aprendido, si los alumnosposeen una inteligencia y unas actitudes «normales»; que la programa-ción de unos determinados contenidos y la aplicación de unas deter-minadas técnicas (tarea desarrollada por expertos en educación y en lasdiversas materias del currículum) pueden ser aplicadas por personasdiferentes (los profesores) y en contextos variados, con la probabilidadde obtener resultados similares; etc. En definitiva, este modelo didácti-co, que podríamos considerar como «una alternativa tecnológica a la es-

cuela tradicional» (Porlán y MartínToscano, 1991), responde a unaperspectiva positivista, obsesiona-da por «la eficiencia» (Gimeno Sa-cristán, 1982) y que otorga unpapel central a los objetivos (asícomo el tradicional lo otorgaba alos contenidos). Aunque no hayallegado a tener mucha vigencia

real entre nosotros, se mantiene como una especie de modelo ideali-zado (con cierta aureola de rigor y eficacia) en la consideración demuchos profesores.

Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincularel desarrollo de las capacidades (que se proponen como objetivos) alcontenido con el que se trabajarían y al contexto cultural, pues parecedifícil que puedan desarrollarse descontextualizadas e independientesde contenidos específicos. Por otra parte, tampoco este enfoque tieneen cuenta realmente las ideas o concepciones de los alumnos, con to-das sus implicaciones, pues, cuando llega a tomarlas en consideración,lo hace con la intención de sustituirlas por el conocimiento «adecua-do», representado por el referente disciplinar.

Hay que reconocer, en todo caso, que este modelo didáctico supo-ne un avance, con respecto al modelo tradicional, que va más allá delo meramente formal, pues hay cambios de fondo, aunque sean limi-tados e incompletos, visibles en aspectos (que hay que interpretardesde la «ilusión eficientista») como los siguientes (Porlán y Rivero,1998): se incorpora la idea de programación como un instrumentoprofesional imprescindible; se hace más explícito lo que se pretendeconseguir (los objetivos), sin dejar que quede como mero implícito;se «modernizan» los contenidos escolares tomando como referenciala actualización disciplinar; se reivindica la idea de «actividad» deaprendizaje del alumno; se pretende una evaluación «objetiva» (im-parcial, basada en datos) del alumno, incorporando cierta «medición»de procesos (pruebas iniciales y finales, por ejemplo)... Comparte, sinembargo, este modelo con el tradicional un absolutismo epistemoló-gico de fondo, según el cual hay una realidad científica «superior»que constituye el núcleo del contenido que ha de ser aprendido. Yello constituye la base de la «racionalidad instrumental», cuyo usoabusivo como principio universal explicativo de larealidad y rector de los comportamientos ha sidoduramente contestado desde la epistemología másreciente (Porlán, 1993; Pérez Gómez, 1994).

La otra reacción, minoritaria, periférica y de sig-no bien distinto, al modelo didáctico tradicional esla del modelo didáctico espontaneísta-activista(véase Cuadro 1), que se puede considerar como «unaalternativa espontaneísta al modelo tradicional» (Porlány Martín Toscano, 1991). En este modelo se buscacomo finalidad educar al alumno imbuyéndolo dela realidad que le rodea, desde el convencimientode que el contenido verdaderamente importantepara ser aprendido por ese alumno ha de ser expre-sión de sus intereses y experiencias y se halla en elentorno en que vive. Esa realidad ha de ser «descu-bierta» por el alumno mediante el contacto direc-to, realizando actividades de carácter muy abierto,poco programadas y muy flexibles, en las que elprotagonismo lo tenga el propio alumno, a quienel profesor no le debe decir nada que él no puedadescubrir por sí mismo. En todo caso, se consideramás importante que el alumno aprenda a observar,a buscar información, a descubrir... que el propioaprendizaje de los contenidos supuestamente pre-sentes en la realidad; ello se acompaña del fomentode determinadas actitudes, como curiosidad por elentorno, cooperación en el trabajo común, etc. Encoherencia con lo anterior, lo que se evalúa no es

tanto ese contenido defondo cuanto los conte-nidos relativos a proce-dimientos (destrezasde observación, re-cogida de datos,técnicas de traba-jo de campo, etc.)y actitudes (de curiosi-dad, sentido crítico, colaboraciónen equipo...), adquiridos en elpropio proceso de trabajo; sin em-bargo, a veces el desarrollo de laevaluación no resulta del todo co-herente, dándose modalidades enque se mezcla un proceso de en-señanza absolutamente abierto yespontáneo con un «momento»de evaluación tradicional que pre-tende «medir niveles» de apren-dizaje como si de una propuestatradicional se tratara. Tampoco eneste modelo se tienen en cuentalas ideas o concepciones de losalumnos sobre las temáticas ob-jeto de aprendizaje, sino que, másbien, se atiende a sus intereses(más o menos explícitos); se con-templa, así, en el desarrollo de la

• Enriquecimiento progresivo del co-nocimiento del alumno hacia mode-los más complejos de entender elmundo y de actuar en él.• Importancia de la opción educati-va que se tome.

• Conocimiento «escolar», que integradiversos referentes (disciplinares, coti-dianos, problemática social y ambien-tal, conocimiento metadisciplinar).• La aproximación al conocimiento es-colar deseable se realiza a través de una«hipótesis general de progresión en laconstrucción del conocimiento».

• Se tienen en cuenta los intereses ylas ideas de los alumnos, tanto en re-lación con el conocimiento propues-to como en relación con la construc-ción de ese conocimiento.

• Metodología basada en la idea de«investigación (escolar) del alum-no».• Trabajo en torno a «problemas»,con secuencia de actividades relati-vas al tratamiento de esos proble-mas.• Papel activo del alumno comoconstructor (y reconstructor) de suconocimiento.• Papel activo del profesor comocoordinador de los procesos y como«investigador en el aula».

• Centrada, a la vez, en el seguimientode la evolución del conocimiento delos alumnos, de la actuación del profe-sor y del desarrollo del proyecto.• Atiende de manera sistemática a losprocesos. Reformulación a partir de lasconclusiones que se van obteniendo.• Realizada mediante diversidad deinstrumentos de seguimiento (pro-ducciones de los alumnos, diario delprofesor, observaciones diversas...).

Fuente: Reelaborado por F.F. García Pérez a partir de fuentes diversas (citadas) del Proyecto IRES.

MODELO DIDÁCTICOESPONTANEÍSTA

• Educar al alumno imbuyén-dolo de la realidad inmediata.• Importancia del factor ideo-lógico.

• Contenidos presentes en larealidad inmediata.• Importancia de las destrezasy las actitudes.

• Se tienen en cuenta los intere-ses inmediatos de los alumnos.• No se tienen en cuenta lasideas de los alumnos.

• Metodología basada en el«descubrimiento espontáneo»por parte del alumno.• Realización por parte delalumno de múltiples actividades(frecuentemente en grupos) decarácter abierto y flexible.• Papel central y protagonistadel alumno (que realiza gran di-versidad de actividades).• El papel del profesor es no di-rectivo; coordina la dinámicageneral de la clase como lídersocial y afectivo.

• Centrada en las destrezas y,en parte, en las actitudes.Atiende al proceso, aunque node forma sistemática.• Realizada mediante la obser-vación directa y el análisis de tra-bajos de alumnos (sobre todode grupos).

Diciembre 2000

3130

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

enseñanza, una motivación de carácter fundamentalmente extrínse-co, no vinculada propiamente al proceso interno de construcción delconocimiento.