Les restes humains des dolmens de Puyraveau (Saint-Léger de Montbrun, Deux-Sèvres, France)

-

Upload

u-bordeaux1 -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Les restes humains des dolmens de Puyraveau (Saint-Léger de Montbrun, Deux-Sèvres, France)

PUYRAVEAU À SAINT-LÉGER-

DE-MONTBRUN (DEUX-SÈVRES),

LE DOLMEN II

Sous la direction de

Vincent ARD

Un monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique

dans le Centre-Ouest de la France

Collections particulières,et collections des musées de Poitiers

et des Tumulus de Bougon

5

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

SOMMAIRE

– p. 9 –AVANT-PROPOS

Jacques BUISSON-CATIL

– p. 11 –PRÉFACE

Jean VAQUER

– p. 15 –LES PARTENAIRES

Éric GAUTIERAlain CLAEYS

– p. 19 –

REMERCIEMENTS

– p. 21 –INTRODUCTION

Vincent ARD

– p. 25 –CHAPITRE 1 :

Les dolmens de Puyraveau : présentation générale

I. Cadre naturel D. PoncetA. Localisation géographiqueB. Contexte géologique

p. 27

p. 27

p. 28

6

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

II. Historique de l’exploration des monuments V. ArdA. Les premières mentions au XIXe siècle B. Les années soixante : des fouilles clandestines à la dispersion des collections C. Les années soixante-dix : les premières publications scientifiques D. En 1997, les premières fouilles, mais trop tard …

III. Les données architecturales : les fouilles 1997 F. BouinA. Le dolmen I B. Le dolmen II C. Datation

IV. Nature pétrographique et origine géographique des matériauxde construction des monuments D. Poncet

– p. 83 –CHAPITRE 2 : Un mobilier exceptionnel

déposé dans le dolmen II

Préambule

I. De 1964 à 2009, l’histoire mouvementée du mobilier V. Ard

II. Le mobilier du NéolithiqueA. La céramique V. Ard B. Les industries lithiques P. Fouéré, E. Ihuel, J. Pelegrin, C. Buret,J. Linton, P. Pétrequin, D. Poncet, J. Primault, J. Vosgesavec la collaboration de F. Blanchet et N. Mallet

Observations techniques sur les poignards de Puyraveau II J. Pelegrin

C. L’industrie en matières dures d’origine animale A. MaingaudD. Les éléments de parure non métalliques A. Garin Carmagnani et J. VosgesE. Les perles en cuivre de Puyraveau dans le contexte de la fin du Néolithique du Centre-Ouest B. Mille et V. Ard

III. Le mobilier du CampaniformeA. La céramique L. SalanovaB. Le poignard à languette en cuivre de Puyraveau B. Mille et V. Ard

IV. Un indice d’une visite plus récente du monument E. Bouchet

p. 32

p. 32

p. 33

p. 49

p. 50

p. 51

p. 55

p. 62

p. 79

p. 80

p. 85

p. 87

p. 92

p. 92

p. 141

p. 168

p. 354

p. 363

p. 406

p. 419

p. 419

p. 423

p. 430

7

Sommaire

p. 437

p. 438

p. 440

p. 442

p. 444

p. 446

p. 449

p. 452

p. 454

p. 461

p. 462

p. 466

p. 478

p. 478

p. 480

p. 488

– p. 435 –CHAPITRE 3 :

Les restes humains Ludovic Soler

Introduction

I. Collections étudiées, représentativité du matériel et approche générale

II. Répartition des restes humains

III. Dénombrement des individus du dolmen II

IV. Sexe et âge au décès

V. Ostéologie quantitative

VI. Caractères morphologiques

VII. Les restes de faune

Temporalité du fonctionnement des monuments et conclusions

– p. 459 –CHAPITRE 4 :

Puyraveau dans son contexte régional

I. Le mégalithisme du Thouarsais A. Matériaux utilisés pour l’érection des mégalithes du Thouarsais D. PoncetB. Le mégalithisme du Thouarsais dans son contexte régional F. Bouin et R. Joussaume

II. La fin du Néolithique dans le Thouarsais : le groupe de Taizé V. Ard et E. IhuelA. Une documentation quasi exclusivement funéraireB. Aire d’influence et proposition de phasage du TaizéC. Un secteur clé dans la circulation des premiers poignards en silexde la région du Grand-Pressigny

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

III. Un nouveau témoin campaniforme dans le Centre-Ouest L. Salanova, A. Cormenier et V. ArdA. Inventaire et répartition de la céramique campaniforme dans le Centre-OuestB. Le cadre chronologique du Campaniforme dans le Centre-OuestC. Les rapports des groupes du Néolithique final avec le Campaniforme

– p. 513 –CONCLUSIONS

Vincent ARD

– p. 517 –BIBLIOGRAPHIE

– p. 549 –ANNEXES

p. 491

p. 491

p. 498

p. 502

8

435

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

Ludovic Soler

437

Les restes humains

INTRODUCTION

Les dolmens de Puyraveau font partie de ces ensembles trop anciennementfouillés et remaniés pour que l’on puisse en retirer des informations sur les gestesfunéraires faute de données sur la répartition des os humains, tant en plan qu’enstratigraphie. Lors de la reprise de la fouille de tels monuments, on peut espérerretrouver des lambeaux de niveaux en place, encore faut-il que la méthodologieait été adaptée.

Les travaux les plus récents menés par Frédéric Bouin sur les dolmens dePuyraveau auraient pu porter leurs fruits de ce point de vue-là, mais les niveauxarchéologiques avaient été trop largement remaniés par les fouilles clandestines.

Quant aux études des ossements eux-mêmes, les conséquences d’une interven-tion non adaptée sur le terrain sont directes, car elles en limitent la portée. Dansnombre des travaux anciens, les publications abordent, la plupart du temps, deux aspects. Les éléments morphologiques, métriques et pathologiques les plusremarquables sont décrits et un dénombrement des individus est effectué à partirdes éléments considérés comme les plus importants (crâne, os longs, dents) ou lesmoins fragmentés. Certaines parties anatomiques, pourtant témoins d’individussupplémentaires ou de classes d’âges différentes (enfants périnataux par exempleou fragments d’os significatifs), sont ainsi ignorées. Le cas des ossements humainsde Puyraveau étudiés par É. Patte ne fait pas exception en la matière (Patte 1971 ;1976).

La prise en compte de l’ensemble des os aujourd’hui connus, issus desdifférentes collections réunies, permet d’avoir une vision plus complète du nombred’individus déposés dans ces monuments. Au-delà du simple décompte, nousproposons également de discuter la représentativité de ces ossements et ce qu’ilsrévèlent sur le fonctionnement des espaces sépulcraux.

438

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

I. COLLECTIONS ÉTUDIÉES,REPRÉSENTATIVITÉ DU MATÉRIEL ETAPPROCHE GÉNÉRALE

Sans doute plus que pour le reste du mobilier archéologique en raison d’une

moindre considération portée aux ossements, on ignore la fraction des os humains

disparue, en particulier ceux remis en terre ou rejetés dans une carrière par les

premiers fouilleurs du dolmen dans les années soixante et tous ceux récoltés et/ou

jetés par d’autres “intervenants” non identifiés à ce jour.

Les ossements conservés sont aujourd’hui répartis entre trois collections

particulières et les collections publiques des musées de Poitiers et Bougon. Nous

avons réalisé un inventaire définissant l’état de la collection pour chaque musée

ou lot privé. Un dénombrement des individus a ensuite été réalisé en prenant en

compte simultanément l’ensemble de ces os.

1. Description des séries

Les collections contenant des os humains et auxquelles nous avons eu accèssont les suivantes :

La collection Patte (musées de Poitiers)

La collection É. Patte livre la plus grande partie des ossements connus. Il s’agitde ceux récupérés par É. Patte lors de son premier passage sur le site en 1965, aprèsles déprédations des premiers fouilleurs, ainsi que des quelques os ramassés parÉ. Patte lui-même lors de la petite opération de sauvetage qu’il a effectuée en 1966.Les os ont été relativement bien nettoyés et leur état de conservation est trèsvariable : du crâne complet (dépôt médiéval) à un ensemble de trois caissesd’esquilles. La plupart des os sont malgré tout très fragmentés. Les plus completsont été pris en compte dans l’inventaire réalisé par É. Patte : “Les restes humains,sauf les petits os, sont dans un état lamentable. […]. Il y avait certainement aumoins 30 individus, d’après le nombre d’astragales droits ; les autres os utilisablesfournissent des nombres inférieurs mais de même ordre. L’os long le moins briséest un tibia gauche fracturé à 50 mm au-dessus du trou nourricier” (Patte 1971, p. 215-216). Il s’agit des seuls éléments publiés relatifs au dénombrement des osde Puyraveau. Une partie était rangée dans les tiroirs du musée Sainte-Croix dePoitiers par élément anatomique et porte le numéro “916”, correspondant au sitede Puyraveau II dans l’inventaire réalisé par É. Patte des sites qu’il a étudiés.

439

Les restes humains

Les collections conservées au musée des Tumulus de Bougon

Des ossements issus des dolmens de Puyraveau existent parmi plusieurscollections du musée de Bougon. La collection Labitte comprend une mandibule.

Le musée conserve également les vestiges osseux résultant des fouilles de 1997

dirigées par F. Bouin. Provenant la plupart du temps de niveaux remaniés, c’est deloin la collection présentant la plus grande fragmentation des ossements. Cesderniers n’ont pas été lavés avant notre étude, mais étaient rangés par provenancearchéologique (cf. infra) et les trois monuments sont distingués (avec une très largemajorité issue du dolmen II ; 4 lots proviennent du dolmen I dont l’intérieur nefut pas fouillé, car la chambre avait déjà été vidée anciennement).

Les collections particulières

La collection particulière Gérard M. est d’un point de vue qualitatif identiqueà celle de Patte. Il s’agit d’une fraction des ossements qui n’avait pas été remise àÉ. Patte par les jeunes fouilleurs en 1965.

Deux autres collections particulières présentent des restes humains : celles deJean-Pierre N. (une mandibule) et d’Henri C. (une mandibule, un lot de dents etdeux axis).

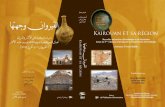

Afin de déterminer le nombre d’individus représentés par l’ensemble des ossements issus des dolmensde Puyraveau, chaque os fut identifié, puis comptabilisé par partie anatomique. Ici est figuré un exempledu premier tri et du conditionnement effectué par É. Patte par type d’os dans les années 1960 (collectionPatte, musées de Poitiers ; Cliché : L. Soler).

440

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

II. RÉPARTITION DES RESTES HUMAINS

L’exploitation des archives de fouille, même plusieurs décennies après lestravaux, peut s’avérer fort enrichissante pour peu que les données soient préciseset objectives (cf. pour la région, les travaux sur le gisement éponyme d’Artenac à Saint-Mary, en Charente ; Duday, Soler 2008 ; ou encore les travaux collectifs encours sur la nécropole de Champ-Châlon à Benon en Charente-Maritime par L. Soler, J.-P. Cros, J.-M. Gilbert, R. Joussaume et R. Cadot). Ce n’est malheu-reusement pas le cas pour le site de Puyraveau.

1. Ossements mis au jour avant 1997

L’absence totale d’archives, ou même d’une description sommaire de larépartition des ossements, interdit toute tentative de discussion relative à la gestiondes espaces funéraires.

2. Ossements mis au jour en 1997

Considérant, à juste titre, que les remaniements à l’intérieur et aux abords desmonuments furent importants, le prélèvement du mobilier fut réalisé par lots etenregistré par rapport aux éléments architecturaux. Les ossements que nous avonsétudiés se répartissent en deux groupes : ceux issus des niveaux remaniés situésen fonction de leur position relative aux orthostates (e. g. à l’ouest de la dalle K,au sud du A, etc.) et ceux retrouvés dans des fosses (de calage ou non) ou sous deséléments effondrés du dolmen.

Lorsque des os ont pu être retrouvés dans une fosse de calage d’orthostate ousous un de ces piliers affaissés, il fut logique de supposer qu’ils pouvaient être “enplace”. Nous avons tenté d’identifier des répartitions préférentielles d’ossementsen recherchant des regroupements cohérents liés à l’âge ou aux parties anato-miques du squelette. Les rares cas observés de ces liaisons secondaires ne noussemblent pas significatifs de gestes funéraires particuliers, de la gestion des espacesinternes ou encore de remaniements postérieurs aux dépôts, qu’ils soientanthropiques ou non. Ainsi, un lot d’os longs (humérus, radius, tibia), une scapula,deux dents déciduales, des métatarsiens et une scapula compatibles avec un mêmeenfant furent retrouvés et enregistrés comme provenant du même secteur (“n° 64,au nord-est de la dalle C, dolmen II”) mais dans le niveau de déblais. Unappariement talus-calcanéus droit provenant également d’une même zone (n° 52)a été observé, mais un tel rapprochement au sein d’une sépulture collective n’estguère étonnant et peu significatif à lui seul. D’autres os compatibles en fonctionde l’âge furent retrouvés groupés dans des fosses, qu’il s’agisse de fosse de calage

441

Les restes humains

(“fosse de calage dalle G, n°143”) ou non (“fosse entrée Dolmen II”), mais ils nereprésentent jamais de squelettes complets et sont toujours accompagnés aucontraire d’os d’autres individus. Il peut donc s’agir de regroupements postérieursaux dépôts des corps dans le cadre d’une réutilisation des lieux par exemple outout simplement de remaniements fortuits anthropiques (fouilles clandestines)ou animales (cf. infra). D’ailleurs, dans la “fosse creusée à l’est de la dalle D” furentrécoltés de nombreux os humains mais aussi un squelette presque complet deblaireau. L’altération des os humains est la même dans la fosse qu’ailleurs dans lemonument alors que les os de blaireau sont très différemment conservés, au vude leur coloration et des nombreuses empreintes de radicelles.

État de conservation des ossements de Puyraveau : l’altération de la matière osseuse est en généralfaible. Ainsi, malgré la forte fragmentation liée aux nombreux remaniements de la plupart des os, leuridentification reste correcte (Collection Patte, musées de Poitiers ; Cliché : L. Soler).

442

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

III. DÉNOMBREMENT DES INDIVIDUS DU DOLMEN II

Nous avons insisté sur le fait que les conditions de découverte ne permettentpas de distinguer les défunts se rapportant à telle ou telle période d’occupationdu monument et que les ossements parvenus jusqu’à nous ne représentent qu’unepartie indéterminable de l’ensemble des individus déposés. Il nous a cependantparu important d’en évaluer le nombre minimal (NMI, nombre minimumd’individus) identifiable sur l’ensemble des collections (fig. 292). Nous n’avonspas tenu compte du squelette médiéval de la collection É. Patte qui se distinguedes ossements néolithiques par une altération différente des ossements, ni d’unesérie de mandibules et d’os longs qui pour les mêmes raisons proviennentclairement d’un autre site (les os ne sont d’ailleurs pas marqués du n° d’inventaire“916” de Patte).

Le principe du dénombrement consiste à décompter l’os (ou la partieanatomique) le mieux représenté, qui constitue alors un NMI de fréquence. Cetteestimation peut être améliorée en tenant compte du degré de maturation des os(âge au décès) et éventuellement du sexe des individus (ce qui n’est pas réalisableici à cause de la trop grande fragmentation des os coxaux). On parle alors de NMIpar exclusion (Bökönyi 1970). L’effectif le plus grand est obtenu par la caninesupérieure gauche présente 88 fois. Elle témoigne au total de 85 individus de plusde 15 ans (maturation de la dent et mise en place achevée avec usure avérée)auxquels il faut ajouter 14 sujets immatures de moins de 15 ans. Le NMI dePuyraveau est donc de 99 individus. Il est possible de compléter cette analyse enintégrant les résultats des appariements (Krantz 1968 ; Chaplin 1971 ; Masset1984). Cette opération impose cependant que l’on soit certain des relationsd’exclusion entre les os potentiellement appariables. Or, la forte fragmentation,l’origine indéterminée des ossements et l’échelle chronologique concernée neréunissent pas ces conditions de fiabilité. À titre indicatif seulement, nous avonstenté cette estimation à partir de quelques os relativement bien conservés (talus,calcaneus, patella). Les exclusions ne sont pas significatives et le NMI restesimilaire.

Nous retiendrons donc l’effectif minimal de 99 individus, plus de trois foissupérieur au chiffre de 30 sujets avancé par É. Patte à la suite de l’examenanthropologique de l’échantillon qui lui avait été remis à l’époque (Patte 1971).

Les restes humains

443

Fig. 292 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) : NMI de fréquence (tousâges et toutes collections confondus) déterminé pour les dents et pièces osseuses. Les incompatibilitésd’âge ne sont pas considérées dans ce tableau. Les effectifs donnés pour les dents tiennent comptedes alvéoles vides. Le meilleur effectif est fourni par la canine supérieure gauche. Si le déficit de laplupart des petits os est à mettre sur le compte de leur non-reconnaissance sur le site, c’est le forttaux de fragmentation qui explique facilement la mauvaise représentation des grands os longs desmembres. Ils sont par ailleurs très bien représentés par leurs données pondérales. L’hypothèse duretrait d’un certain nombre de crânes est avancée pour expliquer le déficit en blocs cranio-faciaux eten mandibules.

444

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

IV. SEXE ET ÂGE AU DÉCÈS

La diagnose sexuelle est basée sur l’os coxal. Malheureusement, l’état deconservation de la série est tel que même la méthode utilisant uniquement l’aspectde la surface auriculaire n’est pas applicable (Bruzek et al. 1996). Nos observationsse limitent alors à noter la présence de caractères très variés tels que deséchancrures ischiatiques très ouvertes ou bien fermées, des tubercules de Buissontotalement absents ou bien marqués, des surfaces auriculaires peu élevées ou pasdu tout et la présence ou non de sillons pré-auriculaires. Il s’agit de caractèresmasculins et féminins marqués mais qui observés isolés des autres caractèresanatomiques n’ont que peu de valeur. On ne peut donc que supposer la présencedes deux sexes dans ces sépultures.

Les données relatives à l’âge au décès des adultes sont tout aussi lacunaires.Les méthodes sont basées sur les phénomènes de sénescence des articulations. Or, en plus des problèmes simplement méthodologiques, liés notamment à la variabilité intra et inter populationnelle et à la vitesse de sénescence, lafragmentation des os est là encore le principal élément nous empêchant touteconsidération sur l’âge au décès des individus adultes déposés à Puyraveau. L’aspectde la surface auriculaire (Lovejoy et al. 1985) suggère la présence d’adultes jeunesmais aussi de sujets plus âgés, dont témoignent les différents degrés de synostosedes sutures crâniennes rencontrés sur les fragments de voûtes (Masset 1984).

Pour estimer l’âge au décès des sujets immatures, nous n’avons pu utiliser lesdonnées métriques que pour les individus morts en bas âge (Fazekas, Kósa 1978 ;Sellier et al. 1997). La maturation dentaire (Ubelaker 1984 ; Moorrees et al. 1963)et les degrés de synostose des points secondaires d’ossification (Birkner 1980) ontété utilisés pour les enfants plus âgés. Très peu de dents étaient conservées surarcade, ce qui limite là aussi la précision des estimations. Les 14 individusimmatures identifiés se répartissent selon les classes d’âge suivantes : 3 individusde 15-19 ans, 4 à 5 de 10-14 ans, 4 à 5 de 5 et 9 ans (un des individus pouvant êtredans l’une ou l’autre des catégories), 3 entre 1 et 4 ans, et 2 à 3 périnatals. Un trèsnet déficit (25 à 30 % de l’effectif total) du nombre d’individus apparaît pour lesclasses d’âge les plus jeunes (moins de 5 ans) par rapport au nombre attendu pource type de population (selon les calculs théoriques obtenus à partir des tables deLedermann (1969) et en considérant une espérance de vie à la naissance entre 25 et 35 ans). Il n’y a pas de raison que les os des plus jeunes enfants aient été plus affectés par la taphonomie que les autres, de manière continue sur près de 5 000 ans. L’ensemble des espaces funéraires ayant été totalement exploré, on nepeut suggérer que les individus les plus jeunes furent déposés dans une zoneparticulière des chambres. Enfin, certains os des jeunes individus (mais pas tous)sont de petites dimensions et auraient pu échapper aux premiers explorateurs des

445

Les restes humains

monuments. Cependant, de nombreuses pièces de petite taille furent récoltées àcette occasion comme des ossements (phalanges, dents isolées, etc.) et du mobilier,à l’instar des perles, dont les dimensions sont nettement inférieures à celles d’unfémur par exemple, même de périnatal. En outre, il faut souligner que les terresont été tamisées, ce qui a permis de récupérer de telles pièces au cours des années1960, puis en 1997 lors des fouilles Bouin. Tout cela nous conduit à penser queles déficits en ossements d’individus des classes d’âge les plus jeunes ont uneorigine culturelle plutôt que taphonomique ou liée aux méthodes de fouille.

L’absence de données précises quant au sexe et à l’âge au décès des individusdu site est d’autant plus décevante que le caractère exceptionnel du mobilierretrouvé dans le monument aurait pu trouver une explication dans le recrutementdes individus déposés. La mise en évidence, par les travaux de F. Bouin, du passaged’un monument de type angevin à un monument à couloir aurait également été l’occasion de voir si des changements étaient également perceptibles à traversles gestes funéraires et les individus ayant eu accès à ces tombes. Ce n’est malheu-reusement pas le cas, mais on notera tout de même que les deux sexes et toutes lesclasses d’âge semblent représentés parmi les os conservés, à l’exception des enfantsde moins de 5 ans presque totalement absents sur toute la durée de fonctionne-ment des monuments.

446

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

V. OSTÉOLOGIE QUANTITATIVE

Le cas des sépultures collectives présentant une longue durée de fonction-nement et un grand nombre d’inhumés implique souvent une accumulation, undéplacement, un enchevêtrement, voire un retrait des os de l’espace funéraire.Quantifier le nombre des os retrouvés par catégorie anatomique dans un assem-blage archéologique par rapport au nombre d’os attendu dans une population, enfonction du nombre total d’individus défini, apparaît comme un moyen efficacepermettant de discuter du fonctionnement de l’espace funéraire. Le problèmeprincipal est le taux de fragmentation (très important ici) limitant l’identificationdes os incomplets. Pour pallier cela, l’enregistrement des données pondérales desdifférentes parties du squelette est une solution souvent utilisée, car moinsinfluencée par le taux de fragmentation. Il s’agit de la méthodologie appliquée àl’étude des sépultures à incinération (Duday 1987b ; Duday et al. 2000). Elleconsiste à déterminer les proportions relatives des différentes parties anatomiquesconservées (pourcentage d’os du crâne, de la cuisse, de la jambe, etc.), puis de lesconfronter à un référentiel (Krogman 1978). Nous discutons donc ci-dessous laconservation des os à partir de ces deux types de données.

On notera tout d’abord que le nombre (fig. 292) et le poids de fragmentsindéterminés sont importants (12,42 % sur 30,453 kg ; fig. 293). Le déficit en bloccrânio-facial et mandibule est flagrant, quel que soit le mode d’enregistrement.Pourtant, le nombre des différentes dents (majoritairement isolées) reste globale-ment correct, malgré quelques disparités (liées parfois à l’identification de certainespièces : symétrie des incisives inférieures par exemple). Ces dents témoignent dela présence des crânes ayant par la suite disparus. Le crâne est la pièce du squelettela plus visible, la plus volumineuse et souvent la plus porteuse de sens quant à lareprésentation de l’individu. Il ne serait pas étonnant qu’ils aient préférentielle-ment fait l’objet de retraits des espaces funéraires. Alors que de rares crânescomplets sont mentionnés dans les témoignages oraux des fouilleurs de l’époque,seules des portions de voûtes, parfois importantes, et quelques mandibulescomplètes sont parvenues jusqu’à nous. Des pertes sont indiscutablementimputables aux “méthodes de fouille” des premiers intervenants, mais on nesaurait exclure totalement que le temps de fonctionnement des sépultures et lenombre d’individus cumulés aient incité au retrait de quelques-unes de ces piècesvolumineuses au cours du Néolithique.

Les éléments du tronc très fragmentés sont très faiblement représentés dansles décomptes (ici seuls les atlas et axis ont pu être enregistrés). En revanche, enconsidérant les marges d’erreur, le rachis et les côtes sont correctement conservésdu point de vue de leur poids. Ces pièces se conservant souvent mal (notammentla partie spongieuse des vertèbres), leur bonne représentativité indique la faiblepart des phénomènes d’altération des os dans le sol. On s’étonnera alors de la

447

Les restes humains

mauvaise conservation, même pondérale, des os plats des ceintures (os coxal,scapula) qui pourtant s’identifient relativement bien.

À l’inverse, si la fragmentation de certains os longs des membres supérieurs etinférieurs biaise les décomptes, les données pondérales nous donnent à voir unautre tableau. Ainsi l’humérus est sur-représenté par rapport au taux attendu (plusde 8 % au lieu d’un peu plus de 6). En revanche, radius et ulna restent largementdéficitaires, quel que soit le mode d’enregistrement. En termes de poids, cela peuts’expliquer par le fait que la fragmentation est telle qu’il n’a pas toujours étépossible de distinguer les deux os qui ne sont donc pas inclus dans le décompte.Or, lorsqu’on ajoute le poids des fragments enregistrés simplement sousl’appellation avant-bras, le taux remonte à 3,34 %, ce qui se rapproche des 4 %environ attendus. En outre, ne sont pas pris en compte les fragments de diaphysed’avant-bras qui n’ont pu être distingués des fragments de diaphyse de la fibula(922 g). Cette dernière ainsi que les restes de tibia et de fémur sont égalementbien représentés par leur poids. Ainsi, malgré leur importante fragmentation, lesgrands os longs sont parmi les parties anatomiques les mieux conservées de lasérie. De fait, ils paraissent même presque sur-représentés.

Fig. 293 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) : représentation pondérale des diversesrégions du squelette, en poids absolu et en poids relatif par rapport au poids total des os humains retrouvés sur lesite. Les deux colonnes de droite indiquent les valeurs théoriques du poids relatif et leur écart-type (SD, standarddeviation), d’après les données de Lowrance et Latimer in Krogman 1978.

448

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

Enfin, les os des mains et pieds montrent dans le détail une disparitéquantitative entre les différents os concernés, malgré une bonne représentativitégénérale. Les plus petits os ont dû sans aucun doute échapper aux premièresinvestigations dans les monuments, facilement confondus avec de petits cailloux(tarse antérieur et carpe notamment). Les os longs du métatarse et du métacarpesont bien représentés en nombre (avec parfois des scores proches du NMI global)et les différences entre certains sont à mettre parfois en relation avec l’impossibilitéd’une identification précise (latéralisation, détermination du rang), à cause del’altération de l’extrémité proximale comme c’est le cas pour 77 métacarpiens. Cecipeut expliquer que leur poids soit artificiellement gonflé lorsque chaque os desmains et des pieds est individualisé dans les données pondérales (plus de la moitiédu pourcentage attendu).

Ainsi, le nombre des fragments indéterminés limite la pertinence des inter-prétations en général et il en ressort des disparités qui ne sont pas toujoursexplicables : bonne conservation générale avec présence de petits os et des osfragiles (corps vertébraux), mais faible représentativité d’autres os habituellementbien représentés (calcaneus) ou bien identifiables (os coxal). Malgré tout, plusieurstendances nettes se dessinent. Le déficit en crânes associé à une bonne repré-sentation des dents (qui auraient été perdues sur place) permet d’émettrel’hypothèse de retraits de cette partie du squelette, peut-être pour gérer les espacesfunéraires au cours des différents épisodes de fonctionnement des monuments.Les grands os longs des membres sont très fragmentés mais très bien représentéspar les données pondérales. Ils ont pu eux aussi, de par leur volume, faire l’objetde piétinements expliquant une partie de la fragmentation (sur os sec) et desretraits, dans ce cas-là de moindre importance. On peut également envisager, pourexpliquer leur sur-représentation par rapport aux autres parties anatomiques (oudu moins leur relative abondance), qu’au lieu d’être retirés, la plupart des grandsos longs furent regroupés en différents points de l’espace funéraire. On peut aussienvisager que l’on ait amené et déposé des os déjà décharnés, ce qui ne va pas dans le sens du reste du mobilier osseux (présence des os issus des articulationsles plus labiles). Ce phénomène de rangement est observé notamment dans lesniveaux supérieurs de la grotte sépulcrale d’Artenac (Duday, Soler 2008, p. 85).Malheureusement, l’absence de données relatives à la répartition des os dePuyraveau montre toute la limite du raisonnement que l’on peut avoir sur cesossements. La très importante quantité de mobilier découvert a pu, elle aussi, àun moment donné, inciter à des rangements au sein de l’espace sépulcral. D’aprèsl’un des jeunes fouilleurs de l’époque, les vases, pour beaucoup intacts, étaientempilés les uns dans les autres le long des parois (le corpus céramique rassemblépermet d’estimer une densité de 7 vases par mètres carrés dans la chambre dudolmen II !). De la même manière, on peut envisager légitimement des rangementsd’une partie des os les plus encombrants au cours de l’utilisation des espacessépulcraux.

449

Les restes humains

VI. CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

1. Variations métriques et morphologiques

L’absence de positionnement stratigraphique des os, leur forte fragmentationet la durée de fonctionnement importante des espaces funéraires nous ont conduità ne pas développer d’étude morphologique et métrique. Rappelons un cas despina bifida sur un sacrum et la présence d’un os inter pariétal décrits par É. Patte(1976, p. 304), et un second os inter pariétal non indiqué dans la publication.

2. Pathologies

Dans les deux publications consacrées aux ossements humains de Puyraveau(Patte 1971 ; 1976), on retrouve quelques considérations sur l’état de santé etl’hygiène des populations inhumées dans ces dolmens. Nous reprenons ceséléments et ajoutons un cas de fracture observé dans la collection particulièreGérard M. Ces éléments ne sont pas suffisamment pertinents pour en retirer unesynthèse épidémiologique.

Le doyen Patte évoque le port de sandales lorsqu’il observe la courbure trèsmarquée de certains cinquièmes métatarsiens (Patte 1971, p. 215 ; 1976, p. 303).Deux exemplaires ont été mis à part au sein de la collection, mais il n’est paspossible, à notre sens, de pouvoir considérer qu’ils sont le résultat d’une tellecontrainte, vestimentaire ou autre.

É. Patte signale également un fragment decrâne possédant des traces d’origine anthro-pique : “Un fragment triangulaire de pariétal(?) (de côtés égaux à 43, 40 et 46 mm) a sa faceconcave décortiquée (sauf un fragment infimede table interne de 6 x 12 mm près des angles).Le diploé y apparaît usé, la face convexeprésente des stries de raclage parallèles au plusgrand côté et s’étendant sur environ la moitiéde la pièce ; il s’agit d’une amulette crânienne[…] . Les 3 fractures n’ont pas l’aspect de cellesproduites sur un crâne frais, mais les saillies en sont mousses comme lorsque la pièce a étéportée” (Patte 1971, p. 212). Nous ne sommespas en mesure de confirmer cette observation.Pour nous en effet, les traces observables surle fragment de voûte crânienne proviennentplutôt d’un outil utilisé lors de l’explorationdu dolmen concerné (fig. 294).

Fig. 294 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II dePuyraveau (Deux-Sèvres) : fragment de voûte crâniennepublié par É. Patte (1971, p. 212 et 213) comme portantdes traces de raclage d’origine anthropique. À notreavis, la morphologie de ces traces incite plutôt àprivilégier une altération liée à l’action des outilsutilisés lors de la mise au jour du fragment (Cliché : L. Soler).

450

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

Atteintes dentaires

Six cas de résorptions alvéolaires ont été repérés sur des mandibules et un cassur maxillaire. Elles sont parfois associées à de vastes niches formées aux dépensdu corps de l’os et correspondant à des infections de type abcès. É. Patte note aussila présence d’une molaire isolée avec une fusion à la cuspide postérieure, d’unedent en cheville ayant sa propre racine ainsi qu’une autre molaire avec l’adjonctiond’une dent en cheville à couronne très distincte, mais à racine à demi fusionnéesur toute sa longueur. Nous avons également enregistré 27 caries, préféren-tiellement situées au niveau du collet des molaires avec des cas envahissants.

Pathologies dégénératives

Quelques rares cas d’arthrose affectent les champsarticulaires observables sur des fragments de vertèbres.Le seul autre cas digne d’intérêt pour ce type depathologie est une atteinte sur l’articulation proximaled’une phalange proximale de pied gauche. Le champarticulaire présente, le long des bords dorsal etmédial, une plage lisse et brillante ponctuée de trous vasculaires ; sa largeur varie entre 40 et 60 mm.L’articulation est bordée par un léger bourreletostéophytique avec une extension du champ articu-laire le long du bord dorsal et à l’angle médio-plantaire. Il s’agit vraisemblablement d’une arthroseayant évolué jusqu’au poli articulaire (fig. 295).

Pathologies traumatiques

Un fragment diaphysaire d’os de l’avant-bras (radius gauche, identifié commeun “cubitus droit” dans la première publication) présente un cal osseux consécutifà une fracture consolidée avec un faible déplacement de l’os (fig. 296).

Fig. 295 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II dePuyraveau (Deux-Sèvres) : poli articulaire sur l’extré-mité proximale d’une phalange proximale de pied(Cliché : L. Soler).

Fig. 296 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) : fragment diaphysaireprésentant un cal osseux consécutif à une fracture sur l’avant-bras ayant peu entraîné de déplace-ment de l’os (Cliché : L. Soler).

451

Les restes humains

Fig. 297 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) :extrémité distale d’un radius droit d’adulte décalée vers l’arrière par rapport à l’axe diaphysaire au-dessus de l’articulation radio-carpienne. Il s’agit trèsprobablement des suites d’une fracture que l’on rencontre classiquement lorsd’une chute où l’on tente de se rattraper sur les mains au prix d’une hyperextension du poignet (fracture de Pouteau-Colles). 1 : face postérieure ; 2 : facemédiale (Clichés : L. Soler).

L’extrémité distale d’un radius droit d’adulte (collection Gérard M.) est décaléede 7 degrés vers l’arrière par rapport à l’axe diaphysaire au-dessus de l’articulationradio-carpienne. Il s’agit très probablement des suites d’une fracture observéeclassiquement lors d’une chute où l’on tente de se rattraper sur les mains au prixd’une hyper extension du poignet, dite fracture de Pouteau-Colles (fig. 297).

1 2

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

VII. LES RESTES DE FAUNE

Les collections É. Patte, Gérard M. et celle issue des fouilles de F. Bouin

contenaient quelques os de faune mélangés aux restes humains (232 restes,

cf. fig. 298 ; détermination Lisandre Bedault, UMR 7041). À l’instar des restes

humains, ces os sont en général bien conservés mais très fragmentés, d’où une

détermination parfois imprécise et un inventaire par grands types.

Le corpus indique une forte présence de faune sauvage probablement intrusive :

blaireau et petits carnivores de type martre, rongeurs et taupe. Parmi les quelques

éléments de faune domestique, certains sont probablement un apport récent

(dents de cheval). Ils se distinguent en effet d’un point de vue taphonomique et

furent retrouvés aux abords du dolmen II au cours des fouilles de F. Bouin. On ne

peut donc pas les attribuer avec certitude aux époques de fonctionnement des

monuments. Les autres espèces s’apparentent davantage à ce que l’on retrouve

classiquement en contexte néolithique : bœuf (NMI : 1), capriné et porc (NMI : 2)

et le chien avec le plus grand nombre de restes (39 de chaque grande partie anato-

mique pour un NMI de 3).

452Fig. 298 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmens de Puyraveau (Deux-Sèvres) : inventaire des restes defaune répertoriés parmi les ossements (Détermination : L. Bedault).

453

Les restes humains

Il n’existe qu’une seule association directe de faune avec des restes humains.Elle a été rencontrée lors des fouilles de F. Bouin dans une fosse creusée dans lachambre du dolmen II, qui pourrait se rapporter, comme la plupart des autresfosses mises au jour, aux diverses explorations clandestines du site. Il s’agit dusquelette incomplet d’un blaireau avec des os humains très variés.

Les os de faune se distinguent par une altération de surface très nette : présenceabondante d’empreintes de radicelles totalement absentes sur les os humains. Lamise en place de ces deux ensembles n’a vraisemblablement pas eu lieu en mêmetemps.

Étant donné le contexte des interventions sur ces monuments et les élémentsconservés, la faune n’apporte pas d’informations pertinentes sur le fonctionnementde ces sépultures.

454

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

TEMPORALITÉ DU FONCTIONNEMENT DESMONUMENTS ET CONCLUSIONS

L’ensemble du mobilier déposé dans le dolmen II de Puyraveau témoigne de plusieurs épisodes de fonctionnement, du Néolithique moyen (période deconstruction probable au moins du premier monument) jusqu’à la fin du IIIe millénaire avant J.-C. Malheureusement, l’étude des ossements et l’absence dedonnées stratigraphiques ne permettent pas de discuter du caractère continu ounon de l’utilisation du monument II.

L’étude architecturale fait état d’au moins trois phases comme on l’a vu. Lemonument le plus anciennement construit est le dolmen II avant que la mise enplace du tumulus du dolmen I vienne en condamner l’accès. Cette seconde phasea probablement marqué un temps d’arrêt dans le fonctionnement du dolmen II.Cette interruption peut être située au Néolithique moyen si l’on s’accorde àattribuer la construction du monument I à cette période (seule période de cons-truction avérée pour ce type de monument). Ce temps d’arrêt n’est pas perceptibleà travers l’étude des ossements ; ces derniers proviennent en effet principalementdu dolmen II alors qu’on ignore tout de la chambre I. Enfin, nous ne connaissonspas les conséquences sur les dépôts du dolmen II de l’adjonction d’un autre espaceà ses dépens (dolmen III). S’ajoutent bien sûr à cela les biais liés aux interventionsrécentes que nous avons déjà discutées.

Il ressort tout de même de l’étude des ossements humains plusieurs infor-mations intéressantes liées notamment à la durée d’utilisation du monument. Eneffet, l’accumulation, dans le temps et dans le petit espace du dolmen II, d’au moinsune centaine de corps et le profil ostéologique de la série conservée permettentd’envisager une gestion de l’espace sépulcral via le retrait (crânes) et/ou leregroupement des os les plus volumineux (grands os longs des membres). Àquel(s) moment(s) ces déplacements ont-ils commencé dans l’histoire du site ?Nous l’ignorons. De telles manipulations ont pu être mises en évidence régionale-ment dans des contextes très divers et pour différentes périodes du Néolithique :regroupement d’os à la Goumoizière à Valdivienne (Vienne ; Soler 2007), dans la grotte du Quéroy à Chazelles (Charente ; Detante 2002) ou La Pierre-Virante àXanton-Chassenon (Vendée ; Chambon 2003), des rangements de crânes à Bougon B (Deux-Sèvres ; Chambon in Mohen, Scarre 2002 ; Soler in Mohen,Scarre 2002), des retraits de crânes au Trou Amiault à la Rochette (Charente ;Souris de 2007), des regroupements d’os longs dans les niveaux supérieurs sur lesite éponyme d’Artenac (Duday, Soler 2008) ou leur sur-représentation dans lesdépôts du couloir du dolmen B de la Boixe, également en Charente (Souris de2000).

455

Les restes humains

Fig. 299 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) : datations radiocarbonesobtenues à partir du même os (talus gauche) de quatre sujets distincts (calibration Reimer et al.2004 ; Oxcal v. 3.10). Ces dates illustrent et précisent le calage chronologique de l’une des phases defonctionnement du monument au cours du Néolithique final, à laquelle peut être attribuée unepartie du mobilier qui accompagnait les ossements. D’autres phases de fonctionnement, avérées aussibien par le mobilier que par les évolutions architecturales, ne sont pas illustrées compte tenu dufaible nombre de datations effectué par rapport au nombre total d’individus déposés.

L’observation la plus marquante est le maintien dans le temps du déficit en

individus de moins de 5 ans. Il existe bien d’autres sites funéraires néolithiques

à occupation longue dans le Centre-Ouest, utilisés dès le Néolithique moyen,

puis réutilisés au cours des périodes récente et finale, que ce soit en contexte

mégalithique ou en grotte (Bellefonds, Artenac, le Trou Amiault, cf. également

la série de datations réalisées dans le cadre d’un PCR dirigé par B. Boulestin ;

Boulestin 2010), mais rares sont ceux qui ont pu faire l’objet d’une étude détaillée.

Lorsqu’elles ont été réalisées, il ressort toujours des décomptes un déficit en jeunes

individus. Avec les précautions de rigueur quant à la reprise de travaux anciens,

on peut considérer cette pratique comme un fait récurrent, au moins entre le

Néolithique moyen et le Néolithique final, dans la région comme cela se dessine

par ailleurs dans d’autres régions.

Enfin, nous avons tenté de préciser chronologiquement les différentes phases

de fonctionnement du dolmen II en faisant dater certains ossements. Pour cela, il

fallait s’assurer préalablement que les sujets échantillonnés étaient clairement

individualisés. C’est pourquoi nous avons sélectionné à chaque fois le même os

évitant ainsi tous doublons (le talus gauche), sans qu’il soit bien entendu possible

de savoir, à partir de la morphologie des os, si les échantillons choisis appartenaient

à une même période d’utilisation du monument. Rappelons enfin que malgré les

456

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

travaux de F. Bouin, il n’a pas été possible de retrouver d’ossements humains avecune provenance stratigraphique claire qui auraient pu être datés préférentiellement.Quatre individus ont été finalement datés dans le cadre du programme “Artémis”(CDRC Lyon) via le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC de Poitou-Charentes (fig. 299). Les résultats s’inscrivent tous dans la même tranche chrono-logique du Néolithique final, entre 2860 et 2460 avant J.-C. Aucune corrélationdirecte avec le mobilier n’est possible mais ces résultats correspondent bien à unedes phases de fonctionnement avérées par celui-ci.

Pour ce qui est des autres phases d’occupation, il est bien sûr regrettable qu’onne puisse les appréhender d’un point de vue radiométrique. Le faible nombre dedatations effectuées au regard de la centaine de sujets individualisés en est sansdoute une des raisons principales. En effet, pour le Néolithique moyen, lorsqueles données permettent de le constater, le nombre d’individus est limité à unepetite dizaine par chambre (F0 de Bougon, Champ-Châlon à Benon, Péré à Prissé-la-Charrière). Ce nombre limité réduit les chances de les repérer parmi la centained’individus reconnue dans le dolmen II de Puyraveau. Le mobilier accompagnantces morts est généralement lui aussi limité en nombre, ce qui explique sa faiblereprésentativité dans le corpus de Puyraveau (deux armatures tranchantes unique-ment).

Quant au Néolithique récent, les études de la parure, du mobilier osseux etlithique, ne permettent pas d’identifier clairement des éléments caractéristiquesde cette période. Est-ce lié à la nature peu diagnostique et ubiquiste des objets ou à leur absence ? Seule la céramique fait état de cette période de manièreindubitable et très marquée (phase Taizé ancien ; Ard, Ihuel, ce volume, p. 478).Deux possibilités s’offrent alors à nous : soit l’apport considérable de vases est enrapport avec le dépôt de corps et pourrait par exemple refléter la volonté demagnifier tout ou partie des individus, soit la fonction funéraire disparaîtmomentanément au profit d’un lieu de dépôt pour ces vases (à mettre en rapportavec la position et le rôle clé du groupe de Taizé dans la région), avant de reprendreau Néolithique final. Nous n’avons bien sûr pas la réponse. L’abondance demobilier, surtout lithique, et la datation des os mettent de fait en évidence unfonctionnement funéraire essentiellement au cours du Néolithique final (phaseTaizé récent), ce qui indique soit une reprise des dépôts de corps au cours de cettepériode, après un hiatus au Néolithique récent, soit plus vraisemblablement unecontinuité de dépôts depuis le Néolithique moyen. La question n’est en tout caspas anodine. En effet, si l’introduction de corps humains au cours du Néolithiquerécent est clairement attestée dans d’autres monuments construits au Néolithiquemoyen, la présence d’ossements humains est également rencontrée dans lesniveaux du Néolithique récent des fossés de nombreuses enceintes. Dans la régionde Puyraveau, très peu d’enceintes ont fait l’objet d’intervention archéologique.Le tri du matériel osseux issu des sondages réalisés dans les fossés de l’enceinte de

457

Les restes humains

Fertevault (Thouars) nous a permis d’identifier un fragment de voûte crânienneprovenant des niveaux contenant du mobilier céramique du Néolithique récentsimilaire à celui de Puyraveau. Or, la signification des dépôts humains dans lesfossés d’enceintes est encore largement discutée (Pariat 2007 ; Semelier 2007). Leurprésence est de plus en plus souvent mise en évidence dans les fossés du Centre-Ouest : squelettes complets ou os épars, associés ou non à de la faune, déposésparfois dans des structures aménagées et présentant dans certains cas un traitementparticulier du corps comme des blessures mortelles. On ignore encore malheu-reusement ce qu’ils représentent au Néolithique récent par rapport aux corpsdéposés dans les monuments mégalithiques.

Les os courts sont généralement mieux conservés que les autres. Des appariements par symétrie ontété tentés sur certains d’entre eux afin d’améliorer l’estimation du nombre minimum d’individus. Quel’on prenne en compte ou non ces données, le résultat global reste inchangé avec un nombre d’individusautour de 100 (Ensemble des talus gauches, les datations C14 effectuées ont été obtenues sur 4 de cesos) (Cliché : L. Soler).

517

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

Airvaux, Primault 2002 : AIRVAUX (J.), PRIMAULT (J.), Considérations surl’extension géographique du Néolithique final à “livre-de-beurre” en Touraine etPoitou, L’Anthropologie, t. 106, 2002, p. 269-294.

Alcaydé et al. 1970 : ALCAYDÉ (G.), BIGOT (A.), FEYS (R.), Carte géologique à1/50 000, feuille Saumur (485). Éd. BRGM, Orléans 1970, avec notice explicativede 15 p.

Anderson et al. 1992 : ANDERSON (P. C.), PLISSON (H.), RAMSEYER (D.), La moisson au Néolithique final : approche tracéologique d’outils en silex deMontilier et de Portalban, Archéologie suisse, t. 15, 1992, p. 60-67.

André 1998 : ANDRÉ (M.), La sépulture campaniforme des Boulloires à Saint-Martin-de-Fraigneau. In : JOUSSAUME (R.) dir., Les premiers paysans du Golfe.Le Néolithique dans le Marais poitevin. Éd. Patrimoines et médias, Chauray 1998,p. 120-122.

Arbogast et al. 2002 : ARBOGAST (R.-M.), DESLOGES (J.), CHANCEREL (A.),Sauvages et domestiques : les restes animaux dans les sépultures monumentalesnormandes du Néolithique, Anthropozoologica, t. 35, 2002, p. 17-27.

Ard 2008 : ARD (V.), Traditions techniques et savoir-faire céramiques auNéolithique récent dans le Centre-Ouest de la France : le cas des sites d’habitatattribués au Vienne-Charente, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 105,n° 2, 2008, p. 345-369.

Ard 2011a : ARD (V.), Apport de la technologie céramique à la caractérisation descultures néolithiques : l’exemple du Néolithique récent du Centre-Ouest de laFrance (3600-2900 avant J.-C.). In : SÉNÉPART (I.), PERRIN (T.), THIRAULT (E.),BONNARDIN (S.) dir., Marges, frontières et transgressions. Actualité de larecherche, 8e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Marseille, 7-8 novembre 2008, Archives d’Écologie Préhistorique, Toulouse 2011, p. 41-59.

Ard 2011b : ARD (V.), Traditions céramiques au Néolithique récent et final dansle Centre-Ouest de la France (3700-2200 avant J.-C.) : filiations et interactions entregroupes culturels. Thèse de doctorat, Université Paris Ouest/Nanterre/La Défense,2011, 2 vol., 641 p., dactylographiée.

BIBLIOGRAPHIE

518

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

Ard, Lacroix 2009 : ARD (V.), LACROIX (E.) dir., Puyraveau, le secret du dolmen.Catalogue de l’exposition du musée des Tumulus de Bougon, 10 juillet 2009 au

3 janvier 2010, Conseil général des Deux-Sèvres, Bougon 2009, 33 p.

Arnauld 1843 : ARNAULD (C.), Les monuments des Deux-Sèvres, Nouhet, LaDécouvrance. Réédition de Monuments religieux, militaires et civils du Poitou.

Deux-Sèvres, 1843, Niort 2005, 328 p.

Aubry 1991 : AUBRY (T.), L’exploitation des ressources en matières premièreslithiques dans les gisements solutréens et badegouliens du bassin versant de laCreuse (France). Thèse de doctorat, Université Bordeaux I, 1991, 327 p., 78 fig.,

17 tab., dactylographiée.

Augereau et al. 2007 : AUGEREAU (A.), BRUNET (P.), COSTA (L.), COTTIAUX

(R.), HAMON (T.), IHUEL (E.), LANGRY-FRANÇOIS (F.), MAGNE (P.),

MAINGAUD (A.), MALLET (N.), MARTINEAU (R.), MILLE (B.), MILLET-

RICHARD (L.-A.), POLLONI (A.), RENARD (C.), RICHARD (G.), SALANOVA

(L.), SAMZUN (A.), SIDÉRA (I.), SOHN (M.), Le Néolithique récent dans le

Centre-Nord de la France (3400/3300-2800/2700 av. J.-C.) : l’avenir du Seine-Oise-

Marne en question. In : EVIN (J.) dir., Un siècle de construction du discoursscientifique en Préhistoire. Actes du XXVIe Congrès préhistorique de France,

Congrès du Centenaire de la Société Préhistorique Française, Avignon-Bonnieux,

21-25 septembre 2004. Éd. SPF, Paris 2007, Vol. III, p. 165-184.

Auxiette 1989 : AUXIETTE (G.), Les bracelets néolithiques dans le nord de la

France, la Belgique et l’Allemagne rhénane, Revue archéologique de Picardie, t. 1,

n° 1-2, 1989, p. 13-65.

Bailloud 1975 : BAILLOUD (G.), Les céramiques “cannelées” du Néolithique

morbihannais, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 72, n° 1, 1975,

p. 343-367.

Bailloud et al. 2008 : BAILLOUD (G.), BURNEZ (C.), DUDAY (H.),

LOUBOUTIN (C.) dir., La grotte d’Artenac à Saint-Mary (Charente) : révision dugisement éponyme. Éd. SPF (Travaux ; 8), Paris 2008, 126 p.

Barge 1982 : BARGE (H.), Les perles-pendeloques à coches en os. In : CAMPS-

FABRER (H.) dir., Industrie de l’os néolithique et de l’Âge des métaux. Deuxième

réunion du groupe de travail n° 3 sur l’industrie de l’os préhistorique. Saint-

Germain-en-Laye, 1980, Éd. CNRS, Paris 1982, p. 113-123.

Barge, Carry 1986 : BARGE (H.), CARRY (A.), Les parures en quartz hyalin du

Midi de la France, Bulletin du Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco,

t. 29, 1986, p. 65-80.

Barge-Mahieu et al. 1991 : BARGE-MAHIEU (H.), BELLIER (C.), CAMPS-FABRER

(H.), CATTELAIN (P.), MONS (L.), PROVENZANO (L.), TABORIN (Y.), Objets

519

Bibliographie

de parure, Cahier IV, Fiches typologiques de l’industrie osseuse préhistorique.Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence 1991.

Baudouin 1935 : BAUDOUIN (M.), Les haches en serpentine de la Vendée,Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 32, n° 4, 1935, p. 245-247.

Besse 1996 : BESSE (M.), Le Campaniforme en France, Analyse de la céramiqued’accompagnement. BAR International Series 635, Oxford 1996, 56 p., 115 fig., 26 pl.

Beugnier, Crombé 2007 : BEUGNIER (V.), CROMBÉ (P.), L’outillage commun du premier site d’habitat néolithique découvert en Flandre (Belgique). Étudefonctionnelle de l’industrie lithique taillée du site de Waardamme (3e millénaireav. J.-C.), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 104, n° 3, 2007, p. 525-542.

Beugnier, Plisson 2004 : BEUGNIER (V.), PLISSON (P.), Les poignards en silexdu Grand-Pressigny : fonction de signe et fonctions d’usage. In : BODU (P.),CONSTANTIN (C.) dir., Approches fonctionnelles en préhistoire. Actes du XXVe Congrès préhistorique de France, Nanterre, 24-26 novembre 2000, Éd. SPF,Paris 2004, p. 139-154.

Billard et al. 1996 : BILLARD (C.), CARRÉ (F.), GUILLON (M.), TREFFORT (C.),JAGU (D.), VERRON (G.), L’occupation funéraire des monuments mégalithiquespendant le haut Moyen Âge. Modalités et essai d’interprétation, Bulletin de laSociété Préhistorique Française, t. 93, n° 3, 1996, p. 279-286.

Billard et al. 2010 : BILLARD (C.), GUILLON (M.), VERRON (G.), Les sépulturescollectives du Néolithique récent-final de Val-de-Reuil et Porte-Joie (Eure - France).Université de Liège (ERAUL ; 123), Liège 2010, 409 p.

Birkner 1980 : BIRKNER (H.), L’image radiologique typique du squelette.Maloine, Paris 1980, 564 p.

Bökönyi 1970 : BÖKÖNYI (S.), A new method for the determination of thenumber of the individuals in animal bones material, American Journal ofArchaeology, t. 74, 1970, p. 291-292.

Bonnardin 2009 : BONNARDIN (S.), La parure funéraire au Néolithique anciendans les Bassins parisien et rhénan : Rubané, Hinkelstein et Villeneuve-Saint-Germain. Éd. SPF (Mémoire ; 49), Paris 2009, 322 p.

Bonnissent 1999 : BONNISSENT (D.), L’industrie sur matières dures animales.In : BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.) dir., Les enceintes néolithiques de Diconche àSaintes (Charente-Maritime), une périodisation de l’Artenac. Société PréhistoriqueFrançaise (Mémoire ; XXV) et Éd. Association des Publications Chauvinoises(Mémoire ; XV), Chauvigny 1999, 1er vol., p. 131-137.

Bordes 1969 : BORDES (F.), Traitement thermique du silex au Solutréen, Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 66, n° 7, 1969, p. 197.

520

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

Bottet 1965 : BOTTET (R.), Complément à l’inventaire du mobilier de la “PierrePlate”, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 62, n° 4, 1965, p. 154-156.

Bouchet et al. 1990a : BOUCHET (J.-M.), BURNEZ (C.), ROUSSOT-LARROQUE(J.), VILLES (A.), Le Bronze ancien dans la vallée de la Seugne : La Palut à Saint-Léger (Charente-Maritime), Gallia Préhistoire, t. 32, 1990, p. 237-275.

Bouchet et al. 1990b : BOUCHET (J.-M.), BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.), La Grande-Pigouille à Belluire (Charente-Maritime), Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 87, n° 5, 1990, p. 153-160.

Bouchet et al. 1993 : BOUCHET (J.-M.), BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.), La Grande-Pigouille à Belluire (Charente-Maritime), Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 90, n° 6, 1993, p. 436-442.

Bouchet et al. 1995 : BOUCHET (J.-M.), BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.), Un site detransition du Néolithique récent-final : la fosse du Peuchin à Pérignac (Charente-Maritime), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 92, n° 3, 1995, p. 332-345.

Bougeant 2009 : BOUGEANT (P.), L’habitat campaniforme de la plage del’Écuissière à Dolus-d’Oléron (Charente-Maritime). In : LAPORTE (L.) dir., Despremiers paysans aux premiers métallurgistes sur la façade atlantique de la France(3500-2000 av. J.-C.). Éd. Association des Publications Chauvinoises (Mémoire ;XXXIII), Chauvigny 2009, p. 163-166.

Bouin 1996a : BOUIN (F.), Le dolmen E134 de Taizé (Deux-Sèvres). Premiersrésultats. In : Internéo 1. Journée d’information du 23 novembre 1996, Éd.INTERNEO et SPF, Paris 1996, p. 121-126.

Bouin 1996b : BOUIN (F.), La sépulture sous dalle de la Grosse Pierre à Luzay,Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, t. 4, n° 1-2, 1996,p. 333-349.

Bouin 2002 : BOUIN (F.), 7.2.1. Étude spécialisée 14 : Le dolmen des Sept-Cheminsà Bougon. In : MOHEN (J.-P.), SCARRE (C.) dir., Les tumulus de Bougon (Deux-Sèvres). Complexe mégalithique du Ve au IIIe millénaire. Éd. Errance, Paris 2002,p. 170-175.

Bouin, Joussaume 1998 : BOUIN (F.), JOUSSAUME (R.), Le tumulus du Planti àAvailles-sur-Chizé (Deux-Sèvres). In : GUTHERZ (X.), JOUSSAUME (R.) dir., LeNéolithique du Centre-Ouest de la France. Actes du XXIe Colloque inter-régionalsur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994, Éd. Association des PublicationsChauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998, p. 169-182.

Bouin, Legriel 1997 : BOUIN (F.), LEGRIEL (J.), Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres). Dolmens de Puyraveau. Fouilles programmées. 15 juillet - 17 novembre1997. DRAC - SRA Poitou-Charentes, 1997, 13 p., 7 fig., 4 pl., dactylographié.

521

Bibliographie

Boujot, L’Helgouach 1987 : BOUJOT (C.), L’HELGOUACH (J.), Le site

néolithique à fossés interrompus des Prises à Machecoul (Loire-Atlantique). Études

sur le secteur oriental. In : Préhistoire de Poitou-Charentes, problèmes actuels.Actes du 111e Congrès national des Sociétés savantes, Poitiers, 1986, Éd. CTHS,

Paris 1987, p. 255-269.

Boulestin 2010 : BOULESTIN (B.), Face aux mégalithes. Sépultures en grotte du

Néolithique moyen en Charente, Archéo-Théma, n° 10, sept-oct. 2010, p. 24.

Bourgarit, Mille 2003 : BOURGARIT (D.), MILLE (B.), The elemental analysis of

ancient copper-based artefacts by Inductively-Coupled-Plasma Atomic-Emission-

Spectrometry (ICP-AES): an optimized methodology reveals some secrets of the

Vix Crater, Measurement Science and Technology, t. 14, 2003, p. 1 538-1 555.

Bourhis, Briard 1979 : BOURHIS (J.-R.), BRIARD (J.), Analyses spectrographiquesd’objets préhistoriques et antiques. Quatrième série. Université de Rennes I

(Travaux du laboratoire “Anthropologie - Préhistoire - Protohistoire - Quaternaire

armoricains”), Rennes 1979, 133 p.

Briard, L’Helgouach 1958 : BRIARD (J.), L'HELGOUACH (J.), Chalcolithique,Néolithique secondaire, survivances néolithiques à l'Âge du Bronze ancien enArmorique. Travaux du laboratoire d'anthropologie préhistorique, Rennes 1957,

72 p.

Briard, Maréchal 1958 : BRIARD (J.), MARÉCHAL (J.-R.), Étude technique

d’objets métalliques du Chalcolithique et de l’Âge du Bronze de Bretagne, Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 55, n° 7-8, 1958, p. 422-430.

Briard, Roussot-Larroque 2002 : BRIARD (J.), ROUSSOT-LARROQUE (J.), Les

débuts de la métallurgie de la France atlantique. In : BARTELHEIM (M.),

PERNICKA (E.), KRAUSE (R.) dir., Die Anfänge der Metallurgie in der Alten Welt / The beginnings of Metallurgy in the Old World, 1997, M. Leidorf,

Rahden/Westf. 2002, p. 135-160.

Bruzek et al. 1996 : BRUZEK (J.), CASTEX (D.), MAJO (T.), Évaluation des

caractères morphologiques de la face sacro-pelvienne de l’os coxal. Proposition

d’une nouvelle méthode de diagnose sexuelle, Bulletins et mémoires de la Sociétéd’Anthropologie de Paris, t. 8, n° 3-4, 1996, p. 481-490.

Buret 1983 : BURET (C.), L’industrie de la pierre polie au Néolithique moyen etrécent à Auvernier, canton de Neuchâtel (Suisse). Thèse de doctorat, sous la

direction de J. Tixier, Université Paris X, 1983, 196 p., dactylographiée.

Buret, Ricq-de-Bouard 1982 : BURET (C.), RICQ-DE-BOUARD (M.), L’industriede la “pierre polie” du Néolithique moyen d’Auvernier (Neuchâtel, Suisse) : lesrelations entre la matière première et les objets. Éd. CNRS (Notes internes du

Centre de Recherches archéologiques ; 41), Sophia-Antipolis 1982, 27 p.

522

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

Burgaud 1941 : BURGAUD (P.), Fouille d’un petit dolmen à Trizay (Charente-Inférieure), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 38, n° 1-2, 1941, p. 43-48.

Burnez 1976 : BURNEZ (C.), Le Néolithique et le Chalcolithique dans le Centre-Ouest de la France. Éd. SPF (Mémoire ; XII), Paris 1976, 374 p.

Burnez 1996 : BURNEZ (C.) dir., Le site des Loups à Échiré (Deux-Sèvres). Conseilgénéral des Deux-Sèvres, Éd. Musée des Tumulus de Bougon, 1996, 255 p., 159 fig., 19 ph.

Burnez 2010 : BURNEZ (C.), Le Camp à Challignac (Charente) au IIIe millénaireav. J.-C. Un établissement complexe de la culture d’Artenac dans le Centre-Ouestde la France. BAR International Series 2165, Oxford 2010, 494 p.

Burnez, Fouéré 1999 : BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.) dir., Les enceintes néolithiquesde Diconche à Saintes (Charente-Maritime), une périodisation de l’Artenac. Éd. SPF (Mémoire ; XXV) et Éd. Association des Publications Chauvinoises(Mémoire ; XV), Chauvigny 1999, 2 vol., 829 p., 99 fig., 58 ph.

Burnez, Lagarde 1986 : BURNEZ (C.), LAGARDE (M.-C.), Campaniformes sur lesite des Loups à Échiré (Deux-Sèvres). In : JOUSSAUME (R.) dir., CulturesCampaniformes dans le Centre-Ouest de la France. Éd. GVEP, La Roche-sur-Yon1986, p. 97-100.

Burnez, Louboutin 2002 : BURNEZ (C.), LOUBOUTIN (C.), The causewayedenclosures of Western-Central France from the beginning of the fourth to the endof the third Millenium. In : VARNDELL (G.), TOPPING (P.) dir., Enclosures inNeolithic Europe, Essays on Causewayed and Non-Causewayed Sites. Actes duColloque Neolithic Enclosures in Europe, Londres, English Heritage, 1999, OxfordBooks, Oxford 2002, p. 11-27.

Burnez et al. 1962 : BURNEZ (C.), RIQUET (R.), POULAIN (T.), La grotte n° 2de la Trache, commune de Châteaubernard, canton de Cognac (Charente), Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 59, n° 7-8, 1962, p. 445-477.

Burnez et al. 1991 : BURNEZ (C.), FISCHER (F.), FOUÉRÉ (P.), Le Gros-Bost àSaint-Méard-de-Drône (Dordogne), Bulletin de la Société Préhistorique Française,t. 88, n° 10-12, 1991, p. 291-340.

Burnez et al. 1995 : BURNEZ (C.), DASSIÉ (J.), SICAUD (F.), L’enceinteartenacienne du “Camp” à Challignac (Charente), Bulletin de la SociétéPréhistorique Française, t. 92, n° 4, 1995, p. 463-478.

Burnez et al. 1998 : BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.), LOUBOUTIN (C.), Artenac et Campaniforme dans le Centre-Ouest de la France, Bulletin de la SociétéPréhistorique Française, t. 95, n° 3, 1998, p. 303-304.

Burnez et al. 2001 : BURNEZ (C.), LOUBOUTIN (C.), BRAGUIER (S.), Leshabitats néolithiques ceinturés du Centre-Ouest de la France. In : GUILAINE (J.)

523

Bibliographie

dir., Communautés villageoises du Proche-Orient à l’Atlantique (8000-2000 avantnotre ère). Séminaire du Collège de France, Éd. Errance, Paris 2001, p. 205-220.

Burnez-Lanotte et al. 2008 : BURNEZ-LANOTTE (L.), ILETT (M.), ALLARD (P.),Avant-propos. In : BURNEZ-LANOTTE (L.), ILETT (M.), ALLARD (P.) dir., Findes traditions danubiennes dans le Néolithique ancien du Bassin parisien et de la Belgique (5100-4700 av. J.-C.). Autour des recherches de Claude Constantin.Éd. SPF (Mémoire ; XLIV), Paris 2008, p. 11-18.

Cadot, Touzeau 1999 : CADOT (R.), TOUZEAU (A.), Présence d’anneaux enschiste dans un contexte peu-richardien au Châtelet à Landrais (Charente-Maritime),Bulletin du Groupe vendéen d’études préhistoriques, t. 35, 1999, p. 29-45.

Caspar et al. 2005 : CASPAR (J.-P.), FÉRAY (P.), MARTIAL (E.), Identification etreconstitution des traces de teillage des fibres végétales au Néolithique, Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 102, n° 4, 2005, p. 867-880.

Cassen 1987 : CASSEN (S.), Le Centre-Ouest de la France au IVe millénaire av. J.-C.BAR International Series 342, Oxford 1987, 390 p., 112 fig., 7 ph.

Cassen 1989 : CASSEN (S.), Préhistoire récente du Choletais : une exploitationcartographique de la prospection désordonnée, Revue Archéologique de l’Ouest,t. 6, 1989, p. 71-92.

Cassen 1992 : CASSEN (S.), Le Néolithique récent sur la façade atlantique de laFrance. La différenciation stylistique des groupes céramiques, Zephyrus, t. XLIV-XLV, 1992, p. 167-182.

Cassen et al. 1998 : CASSEN (S.), AUDREN (C.), HINGUANT (S.), LANNUZEL(G.), MARCHAND (G.), L’habitat Villeneuve-Saint-Germain du Haut-Mée (Saint-Étienne-en-Coglès, Ille-et-Vilaine), Bulletin de la Société Préhistorique Française,t. 95, n° 1, 1998, p. 41-75.

Cassini de Thury 1760-1765 : CASSINI DE THURY (C.-F.), Carte générale de laFrance à 1/84 600, feuille Richelieu-Saumur (66). Dépôt de la Guerre, Paris 1760-1765.

Chambon 2002 : CHAMBON (P.), Analyse des dépôts sépulcraux des dolmens F0

et B2 de Bougon. In : MOHEN (J.-P.), SCARRE (C.), Les Tumulus de Bougon(Deux-Sèvres). Complexe mégalithique du Ve au IIIe millénaire. Éd. Errance, Paris2002, p. 132-143.

Chambon 2003 : CHAMBON (P.), Les morts dans les sépultures collectivesnéolithiques en France : du cadavre aux restes ultimes. Éd. CNRS, Paris 2003, 395 p.

Champême 1989 : CHAMPÊME (L.-M.), Sur les côteaux de Fertevault, communede Thouars (Deux-Sèvres). Éperon barré préhistorique. Sondage août 1989. DRAC - SRA Poitou-Charentes, 1989, 6 p., 15 fig., dactylographié.

524

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

Champême 1996 : CHAMPÊME (L.-M.), L’éperon barré du Clos du Logis à Saint-Généroux (Deux-Sèvres). Occupation du site et de ses abords. In : Internéo 1.Journée d’information du 23 novembre 1996. Éd. INTERNEO et SPF, Paris 1996,p. 169-183.

Champême 1998 : CHAMPÊME (L.-M.), Le bâtiment sur poteaux du FiefBaudouin, commune d’Airvault (Deux-Sèvres). In : GUTHERZ (X.), JOUSSAUME(R.) dir., Le Néolithique du Centre-Ouest de la France. Actes du XXIe Colloqueinter-régional sur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994, Éd. Association desPublications Chauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998, p. 297-306.

Champême 1999 : CHAMPÊME (L.-M.), Enceintes à fossés de barrage dans lebassin du Thouet (Deux-Sèvres), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 96, n° 3, 1999, p. 353-358.

Chantraine et al. 1986 : CHANTRAINE (J.), CHAURIS (L.), CABANIS (B.),CHAURIS (M.-M.), LARSONNEUR (C.), HERROUIN (Y.), RABU (D.), LULZAC(Y.), BOS (P.), Notice explicative de la feuille de Plestin-les-Grèves, cartegéologique de la France à 1/50�000. Éd. BRGM, Orléans 1986, 84 p.

Chaplin 1971 : CHAPLIN (R. E.), The study of animal bones from archaeologicalsites. Seminar Press, London/New-York 1971, 170 p.

Chauvet 1899 : CHAUVET (G.), Statistique et bibliographie des sépulturespréromaines du département de la Charente, Bulletin de la Société Archéologiqueet Historique de la Charente, 1899, p. 491-542.

Chevalier et al. 1982 : CHEVALIER (J.), TIXIER (J.), INIZAN (M.-L.), Unetechnique de perforation par percussion de perles en cornaline (Larsa, Iraq),Paléorient, t. 8, n° 2, 1982, p. 55-62.

Clottes, Costantini 1976 : CLOTTES (J.), COSTANTINI (G.), Les civilisationsnéolithiques dans les Causses. In : GUILAINE (J.) dir., La Préhistoire française. II. Les civilisations néolithiques et protohistoriques de la France. Éd. CNRS, Paris1976, p. 279-291.

Collin, Minier 1999 : COLLIN (M.), MINIER (J.-P.), Inventaire des paysages dePoitou-Charentes. CREN Poitou-Charentes, Poitiers 1999, 3 vol., 1 carte à 1/250 000

hors-texte.

Colmont 2006 : COLMONT (G.), Comment situer l’origine des élémentsarchitecturaux d’un mégalithe ? In : JOUSSAUME (R.), LAPORTE (L.), SCARRE(C.) dir., Origine et développement du mégalithisme de l’Ouest de l’Europe. Actesdu colloque international, Bougon, 26-30 octobre 2002, Conseil général des Deux-Sèvres, Niort 2006, p. 357-363.

Cordier 1986 : CORDIER (G.), Les dépôts de lames en silex en France, ÉtudesPréhistoriques, t. 17, 1986, p. 33-48.

525

Bibliographie

Cordier 1987 : CORDIER (G.), L’œuvre scientifique du doyen Patte. La Simarre,Joué-les-Tours 1987, 32 p.

Cordier, Riquet 1958 : CORDIER (G.), RIQUET (R.), L’ossuaire du Vigneau et ledolmen de la Roche, commune de Manthelan (Indre-et-Loire), L’Anthropologie,t. 62, n° 1-2, 1958, p. 2-29.

Cordier et al. 1972 : CORDIER (G.), RIQUET (R.), BRABANT (H.), POULAIN(T.), Le site archéologique du dolmen de Villaine à Sublaines (Indre-et-Loire),Gallia Préhistoire, t. 15, n° 1, 1972, p. 31-135.

Cormenier 2005 : CORMENIER (A.), Les interactions Artenac-Campaniforme dansle Centre-Ouest de la France : l’apport des décors céramiques. Mémoire deMaîtrise, Université Paris I, 2005, 2 vol., dactylographié.

Cormenier 2009 : CORMENIER (A.), V. Les interactions entre Artenacien etCampaniforme dans le Centre-Ouest de la France. L’apport des décors céramiques.In : LAPORTE (L.) dir., Des premiers paysans aux premiers métallurgistes sur lafaçade atlantique de la France (3500-2000 av. J.-C.). Éd. Association des PublicationsChauvinoises (Mémoire ; XXXIII), Chauvigny 2009, p. 314-328.

Cottiaux et al., à paraître : COTTIAUX (R.), SALANOVA (L.), BRUNET (P.),LANGRY-FRANÇOIS (F.), MAINGAUD (A.), MARTINEAU (R.), MILLE (B.),POLLONI (A.), RENARD (C.), SOHN (M.), Synthèse des connaissances sur leNéolithique récent dans le Bassin parisien (3600-2900 av. J.-C.) : périodisation etdéfinition de faciès régionaux. In : SALANOVA (L.), COTTIAUX (R.) dir., LeNéolithique récent du Bassin parisien. Revue Archéologique de l’Est (Suppl.), àparaître.

Crédot 2002 : CRÉDOT (R.) avec la collaboration de LINTZ (G.), Le dolmen deBagnol à Fromental (Haute-Vienne), Bulletin de la Société Préhistorique Française,t. 99, n° 1, 2002, p. 81-90.

Daleau, Maufras 1904 : DALEAU (F.), MAUFRAS (E.), Le dolmen sous tumulusdu Terrier de Cabut, commune d’Anglade (Gironde), Bulletin de la SociétéArchéologique de Bordeaux, t. XXV, 1904, p. 84-91 et 96-97.

Delibes de Castro 1977 : DELIBES DE CASTRO (G.), El Vaso Campaniforme enla Meseta Norte Española. Universidad de Valladolid (Studia Archeologica ; 46),Valladolid 1977, 174 p.

Detante 2002 : DETANTE (M.), Étude anthropologique des niveaux artenaciensde la grotte du Quéroy (Chazelles, Charente). Mémoire de Maîtrise, UniversitéParis I, 2002, 107 p., dactylographié.

Dhoste et al. 1987 : DHOSTE (M.), LEGENDRE (L.), COUBÈS (L.), Cartegéologique à 1/50 000, feuille Thouars (539). Éd. BRGM, Orléans 1987.

Duday 1987a : DUDAY (H.), Contribution des observations ostéologiques à lachronologie interne des sépultures collectives. In : DUDAY (H.), MASSET (C.)

526

Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France

dir., Anthropologie physique et Archéologie : Méthodes d’étude des sépultures.Actes du colloque de Toulouse, novembre 1982, Éd. CNRS, Paris 1987, p. 51-59.

Duday 1987b : DUDAY (H.), La quantification des restes humains. Application

aux sépultures à incinération, ou des différentiels autres que la conservation. In :

Actes de la table ronde : Méthode d’étude des sépultures. RCP 742 du CNRS, Saint-

Germain-en-Laye 1987, p. 1-12.

Duday, Soler 2008 : DUDAY (H.), SOLER (L.), Anthropologie de terrain,

anthropologie biologique : le fonctionnement funéraire de la cavité. In :

BAILLOUD (G.), BURNEZ (C.), DUDAY (H.), LOUBOUTIN (C.) dir., La grottesépulcrale d’Artenac à Saint-Mary (Charente) : révision du gisement éponyme.

Éd. SPF (Travaux ; 8), Paris 2008, p. 73-94.

Duday et al. 1995 : DUDAY (H.), LAUBENHEIMER (F.), TILLIER (A.-M.),

Sallèles-d’Aude : nouveau-nés et nourrissons chez les potiers gallo-romains.Université de Besançon (Annales littéraires de l’Université de Besançon ; 144) et

Les Belles Lettres (Centre de Recherches d’Histoire Ancienne ; 144), Besançon/Paris

1995, 146 p.

Duday et al. 2000 : DUDAY (H.), DEPIERRE (G.), JANIN (T.), Validation des

paramètres de quantification, protocoles et stratégies dans l’étude anthropologique

des sépultures secondaires à incinération. L’exemple des nécropoles protohisto-

riques du Midi de la France. In : DEDET (B.), GRUAT (P.), MARCHAND (G.),

PY (M.), SCHWALLER (M.) dir., Archéologie de la Mort, Archéologie de la tombeau premier Âge du Fer. Association pour la recherche archéologique en Languedoc

oriental (Monographie d’Archéologie Méditerranéenne ; 5), Lattes 2000, p. 7-

29.

Duhard 2002 : DUHARD (J.-P.), Quelques aspects techniques dans la confection

des “perles” néolithiques en pierre du Sahara, Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 99, n° 2, 2002, p. 357-365.

Dupin 1804 : DUPIN (C.-F.-E.), Mémoire statistique du département des Deux-Sèvres, adressé au ministre de l’Intérieur d’après ses instructions. Imprimerie de

la République, Paris 1804, 304 p.

Duplessy 1999 : DUPLESSY (J.), Les monnaies françaises royales : de HuguesCapet à Louis XVI (987-1793). 2e édition, Maison Platt, Paris 1999, vol. 1, 377 p.

Durbet 1993 : DURBET (G.), Caractérisation technologique et interprétation

dynamique d’une concentration lithique moustérienne, Champ-Paillard (Deux-

Sèvres), Locus 1, Amas A, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 90,

n° 6, 1993, p. 405-410.

Fasekas, Kósa 1978 : FASEKAS (I. G.), KÓSA (F.), Forensic Foetal Osteology.

Akademiai Kiado, Budapest 1978, 414 p.

527

Bibliographie

Figueroa-Larre 2005 : FIGUEROA-LARRE (V.), La métallurgie en contexte campa-niforme : Nord de la péninsule Ibérique et en France. Mémoire de Maîtrise,Université Paris 1, 2005, 123 p. + annexes, dactylographié.

Fouéré 1994 : FOUÉRÉ (P.), Les industries en silex entre Néolithique moyen etCampaniforme dans le nord du Bassin aquitain. Approche méthodologique,implications culturelles de l’économie des matières premières et du débitage.Thèse de doctorat, Université Bordeaux I, 1994, 547 p., 163 fig., 139 pl. hors-texte,dactylographiée.

Fouéré 1998 : FOUÉRÉ (P.), Variabilité des industries en silex entre le Néolithiquemoyen et le début du Néolithique récent en Centre-Ouest. In : GUTHERZ (X.),JOUSSAUME (R.) dir., Le Néolithique du Centre-Ouest de la France. Actes duXXIe colloque inter-régional sur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994, Éd. Association des Publications Chauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998,p. 133-145.

Fouéré, Dias-Meirinho 2008 : FOUÉRÉ (P.), DIAS-MEIRINHO (M.-H.), Lesindustries lithiques taillées des IVe et IIIe millénaires dans le Centre-Ouest et leSud-Est de la France. In : DIAS-MEIRINHO (M.-H.), LÉA (V.), GERNIGON (K.),FOUÉRÉ (P.), BRIOIS (F.), BAILLY (M.) dir., Les industries lithiques taillées desIVe et IIIe millénaires en Europe occidentale. Colloque international, Toulouse, 7-9 avril 2005, BAR International Series 1884, Oxford 2008, p. 231-258.

Fromont 2005 : FROMONT (N.), Les anneaux en pierre dans le nord de la Franceet la Belgique au Néolithique ancien : structuration des productions et de lacirculation des matières premières. In : MARCHAND (G.), TRESSET (A.) dir.,Unité et diversité des processus de néolithisation sur la façade atlantique del’Europe (6e-4e millénaires avant J.-C.). Table ronde de Nantes, 26-27 avril 2002,Éd. SPF (Mémoire ; XXXVI), Paris 2005, p. 203-212.

Gabilly 1957 : GABILLY (J.), Les étapes de la transgression du Lias dans le norddes Deux-Sèvres. Travaux de l’Institut de Géologie et d’Anthropologie Préhisto-rique de la Faculté des Sciences de Poitiers, vol. I, 1957, p. 13-60.

Gabilly 1961 : GABILLY (J.), Observations sur l’extension des dépôts secondairesde part et d’autre de l’anticlinal de Parthenay, Comptes Rendus Hebdomadairesdes Séances de l’Académie des Sciences, t. 253, 1961, p. 2 723-2 725.

Gachina 1998 : GACHINA (J.), Le dolmen de “la Grosse Pierre” à Sainte-Radegonde (Charente-Maritime). In : GUTHERZ (X.), JOUSSAUME (R.) dir., LeNéolithique du Centre-Ouest de la France. Actes du XXIe Colloque inter-régionalsur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994, Éd. Association des PublicationsChauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998, p. 193-202.

Gaillard, Gomez de Soto 1984 : GAILLARD (J.), GOMEZ DE SOTO (J.), III. Lesanneaux en pierre. Conclusion archéologique, Gallia Préhistoire, t. 27, n° 1, 1984,p. 108-115.

528