Le syndrome douloureux régional complexe

Transcript of Le syndrome douloureux régional complexe

Revue g�en�erale

Le syndrome douloureux r�egional complexe

Raneem Albazaz, Yew Toh Wong, Shervanthi Homer-Vanniasinkam, Leeds, Royaume-Uni

Le syndrome douloureux r�egional complexe (SDRC), anciennement connu sous le nom de ‘‘dys-trophie sympathique r�eflexe’’ est un trouble neurologique chronique caract�eris�e par des douleursinvalidantes, un œdeme, une instabilit�e h�emodynamique, des anomalies sudo-motrices et desperturbations de la fonction motrice. Il apparaıt habituellement apres un traumatisme ou une chi-rurgie mineure. Aucun test diagnostic sp�ecifique n’est disponible et le diagnostic est donc bas�eprincipalement sur les ant�ec�edents, l’examen clinique et certains examens de laboratoire. Cetterevue g�en�erale donne un synopsis du SDRC et discute le principe de son traitement d’apres lalitt�erature limit�ee dont on dispose sur le sujet. Une recherche de la litt�erature a �et�e r�ealis�ee enutilisant les banques de donn�ees bibliographiques �electroniques (Medline, Embase, Pubmed,CENTRAL) de 1970 a 2006. Les mots-cl�es syndrome douloureux r�egional complexe, dystrophiesympathique r�eflexe, douleur neuropathique et causalgie ont �et�e utilis�es pour la recherche. Lesarticles en rapport relev�es dans la liste de r�ef�erences des articles examin�es ont �egalement �et�e�etudi�es. Il y a eu 3.771 articles publi�es sur le sujet. Soixante-seize �etudes control�ees rando-mis�ees ont �et�e identifi�ees. La plupart concernaient le role du blocage sympathique dans le trai-tement du SDRC (n¼ 13). Le role de la sympathectomie n’est pas clair, certaines �etudesmontrant un b�en�efice transitoire et d’autres ne montrant aucun effet b�en�efique, la plupart des�etudes ne comportant qu’un petit nombre de malades. Neuf �etudes concernaient les bisphos-phonates ou la calcitonine. Les �etudes concernant les bisphosphonates montraient un b�en�efice,mais les �etudes concernant la calcitonine ne montraient aucun b�en�efice pr�ecis. Quatre �etudesconcernaient le traitement comportemental, la physioth�erapie, ou le traitement occupationnel etchacune a d�emontr�e un effet b�en�efique potentiel. Trois �etudes concernant la stimulationm�edullaire et deux �etudes chacunes concernant l’acupuncture, la vitamine C et les st�ero€ıdes onttoutes montr�e un effet b�en�efique potentiel pour la diminution des douleurs. Les autres �etudesconcernaient des traitements divers ou des combinaisons de traitement, rendant difficile touteconclusion sur les effets du traitement. Il y a tres peu de preuves solides dans la litt�erature pourguider le traitement du SDRC. Un diagnostic pr�ecoce et une approche multidisciplinaire dutraitement semblent importants pour obtenir un bon r�esultat. Les traitements destin�es a diminuerles douleurs et a r�ehabiliter la fonction du membre sont les �el�ements th�erapeutiques principaux.Les comorbidit�es, telles que la d�epression et l’anxi�et�e, doivent etre trait�ees simultan�ement.

Le syndrome douloureux r�egional complexe

(SDRC), anciennement connu sous le nom de

DOI of original article: 10.1016/j.avsg.2007.10.006.

Leeds Vascular Institute, The General Infirmary at Leeds, Leeds,United Kingdom.

Correspondance : Raneem Albazaz, Vascular Surgical Unit, TheGeneral Infirmary at Leeds, Great George Street, Leeds LS1 3EX, UnitedKingdom, E-mail: [email protected]

Ann Vasc Surg 2008; 22: 297-306DOI: 10.1016/j.acvfr.2008.06.004� Annals of Vascular Surgery Inc.�Edit�e par ELSEVIER MASSON SAS

322

‘‘dystrophie sympathique r�eflexe’’ est un trouble

neurologique chronique entraınant des troubles

significatifs. Les aspects cliniques comportent des

douleurs spontan�ees, une hyperalgie, un œdeme,

une instabilit�e vasomotrice, des perturbations des

fonctions motrices et des anomalies autonomes.1 Il

peut etre divis�e en deux types. Dans le SDRC de type

I, qui survient typiquement apres un traumatisme

minime ou une fracture, aucune l�esion nerveuse�evidente n’est d�ecelable. Dans le type II, le SDRC

(causalgie), un traumatisme nerveux identifiable est

pr�esent.2 Bien qu’il y ait eu au cours de ces dernieres

ann�ees des progres significatifs dans notre

Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 323

compr�ehension du SDRC, il reste une affection de

physiopathologie incertaine, d’�evolution clinique

impr�evisible et de traitement peu clair, le rendant

m�econnu par la communaut�e m�edicale. Dans ce

travail, nous soulignons la pr�esentation clinique, les

examens compl�ementaires et les principes du trai-

tement du SDRC.

TERMINOLOGIE

Le SDRC a de nombreux synonymes (tableau I), le

plus souvent utilis�e �etant celui de dystrophie sym-

pathique r�eflexe (DSR). Le terme DSR sugg�erait

l’implication d’un arc r�eflexe pathologique main-

tenu par le systeme sympathique dans l’initiation et

la perp�etuation de la douleur. Cependant, des �etudes

ont montr�e que le systeme nerveux sympathique

n’est pas impliqu�e dans tous les cas et l’arc r�eflexe

propos�e n’a jamais �et�e d�emontr�e.3 En 1993, une

conf�erence de consensus de l’International Asso-

ciation for the Study of Pain (IASP) a sugg�er�e un

nouveau nom, syndrome douloureux r�egional

complexe, qui �evite de sugg�erer l’implication du

systeme nerveux sympathique dans l’�etiologie et

comporte des malades ayant des douleurs non

m�edi�ees par le systeme sympathique.4 En 1998,

l’IASP a propos�e des criteres pour am�eliorer le diag-

nostic de SDRC (tableau II).5 Cependant, ces criteres

ne faisaient pas de distinction entre les signes et les

symptomes vasomoteurs et sudomoteurs et

excluaient les modifications motrices et trophiques.6

Une r�evision des criteres IASP de 1998 dans un but

de recherches, fournissant des d�efinitions plus

pr�ecises, avec inclusion des signes et des symptomes

moteurs et trophiques, a �et�e propos�ee par Harden et

coll en 1999 (tableau II).6 Malgr�e plusieurs modifi-

cations, il reste aux criteres diagnostiques de SDRC a

incorporer les problemes psycho-sociaux, qui sont

souvent associ�es au syndrome et n�ecessitent un

traitement particulier.

INCIDENCE

Le SDRC est une condition mal connue. Des �etudes

prospectives ont sugg�er�e qu’une forme mineure de

SDRC survient apres 30 a 40% des fractures et des

traumatismes chirurgicaux, lorsque le diagnostic

est recherch�e de facon active.7,8 Cependant, le

SDRC chronique s�evere est rare, avec une pr�eva-

lence faible inf�erieure a 2% dans la plupart des s�eries

r�etrospectives.9 Le SDRC peut affecter des personnes

de tous ages. Il a �et�e rapport�e chez des enfants aussi

jeunes que deux ans. Il est plus fr�equent chez la

femme que chez l’homme, avec un ratio de deux a

trois pour un.10 Les membres sup�erieurs sont

davantage impliqu�es que les membres inf�erieurs.11

Le SDRC est le plus souvent associ�e avec une

intervention chirurgicale int�eressant les membres,

telle que le traitement d’un syndrome du canal

carpien,12,13 le traitement d’une maladie de

Dupuytren,14 la chirurgie du genou,15 une ampu-

tation,16 une arthroplastie de hanche17 ou une

arthroscopie.18 Il existe �egalement une association

avec un platre trop serr�e.19 Rarement, le SDRC peut

se d�evelopper apres un traumatisme visc�eral, tel

Tableau I. Synonymes du syndrome douloureux

r�egional complexe

Dystrophie sympathique r�eflexe

Atrophie de Sudeck

Causalgie

Causalgie mineure

Mimo-causalgie

Algodystrophie

Algoneurodystrophie

Syndrome douloureux post-traumatique

Dystrophie douloureuse post-traumatique

Ost�eoporose douloureuse post-traumatique

Ost�eoporose migratoire transitoire

Tableau II. Criteres diagnostique du syndrome

douloureux r�egional complexe (SDRC) propos�es

par l’International Association for the Study of

Pain (IASP) et r�ecemment r�evis�es

Criteres diagnostique du SDRC (1998)

Le type I est un syndrome qui apparaıt apres un

�ev�enement douloureux initial qui peut ou non avoir

�et�e traumatique, alors que le type II apparaıt apres une

l�esion nerveuse identifiable

Douleur continue, allodynie ou hyperalg�esie, la dou-

leur �etant disproportionn�ee avec l’�ev�enement causal

Pr�esence a un moment donn�e d’oedeme, d’anomalies

de la vascularisation cutan�ee ou d’anomalies sud-

omotrices dans la zone douloureuse

Pas d’autre affection associ�ee expliquant la douleur

Criteres diagnostiques de recherche modifi�es propos�es

pour le SDRC (Harden, 1999)

Douleur continue disproportionn�ee a l’�ev�enement

d�eclenchant

Les malades doivent avoir au moins un symptome dans

chacune des cat�egories suivantes et un signe dans deux

cat�egories ou plus :

Sensorielles (hyperalg�esie, allodynie, hyperesth�esie)

Vasomoteur (anomalies thermiques ou cutan�ees)

Sudomoteur (oedeme ou anomalies de la sudation)

Moteur/trophique (diminution des mouvements,

faiblesse, tremblement ou n�egligence, modifications

des cheveux, des ongles ou de la peau)

324 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire

qu’un accident vasculaire c�er�ebral20 ou un infarctus

du myocarde.10 Le SDRC a �egalement �et�e associ�eavec une ost�eog�en�esis imperfecta,21 un cancer

(poumon, sein, systeme nerveux central et ovaire)10

et meme une grossesse.22

ASPECTS CLINIQUES

Classiquement, le SDRC est subdivis�e en trois stades

successifs : une phase chaude ‘‘aigue’’, une phase

interm�ediaire ‘‘dystrophique’’, avec instabilit�e vaso-

motrice, et une phase terminale froide ‘‘atro-

phique’’. En fait, une progression nette d’un stade

au suivant est rarement observ�ee et pour cette rai-

son ces stades ont �et�e largement �elimin�es.23

Les aspects principaux du SDRC sont la douleur

spontan�ee, l’hyperalgie (r�eponse douloureuse

augment�ee de facon dysproportionn�ee pour un sti-

mulus nociceptif faible), allodynie (r�eponse doulou-

reuse augment�ee de facon dysproportionn�ee a un

stimulus non douloureux), une activit�e vasomotrice

anormale et une activit�e sudomotrice anormale. Des

troubles psychologiques se d�eveloppent habituelle-

ment au cours du SDRC.

Douleurs

Les malades souffrant d’un SDRC peuvent d�ecrire

des douleurs a type de brulures, de douleurs pulsati-

les, de compression, d’endolorissement ou de dou-

leurs fulgurantes localis�ees dans la profondeur des

tissus somatiques.10 La douleur s’�etend habituelle-

ment au-dela de la zone du traumatisme initial et

dans les formes les plus s�everes peut int�eresser le

membre dans son entier voire rarement le membre

controlat�eral.24 La douleur peut etre m�edi�ee par le

sympathique (gu�erie par le blocage sympathique)

ou non. Les deux types de douleur coexistent

fr�equemment et la douleur initialement maintenue

par le sympathique peut se convertir en une douleur

ind�ependante du sympathique au cours de

l’�evolution de l’affection.3 Les douleurs persistantes

isol�ees, purement sympathiques, sont rares. Une

allodynie s�evere est pr�esente dans un tiers des

malades ayant un SDRC, avec une incidence plus

importante dans les phases chroniques et est con-

sid�er�ee comme �etant due a une sensibilisation

nociceptive centrale.25 Les malades souffrant

d’allodynie adoptent souvent une posture protec-

trice pour prot�eger le membre.

Dysfonction sympathique

Une instabilit�e vasomotrice et/ou sudomotrice

repr�esente un symptome de dysfonction sympa-

thique. Dans la pr�esentation classique, le membre

est initialement sec, chaud et rose mais devient rapi-

dement bleu, froid et hyperhydrotique.26 Typique-

ment, la diff�erence de temp�erature cutan�ee entre le

membre affect�e et les membres non affect�es excede

1�c.27 Un œdeme important peut se d�evelopper en

association avec la dysfonction sympathique.

L’œdeme et la douleur qui en r�esultent entraınent la

perte fonctionnelle du membre.

Troubles trophiques

Dans les cas chroniques, l’instabilit�e vasomotrice

r�egresse souvent, l’œdeme disparaıt et les troubles

trophiques s’installent. Les ongles peuvent etre

hypertrophiques ou atrophiques, la croissance et la

texture du cheveu peuvent etre augment�ees ou

diminu�ees et le membre peut devenir atrophique

du fait de son absence d’utilisation. La peau devient

fine et les plis de flexion et la graisse sous-cutan�ee

disparaissent. Les gaines des tendons et les capsules

articulaires deviennent adh�erentes aux tendons et

aux muscles sous-jacents. Les muscles se contrac-

tent et les ligaments raccourcissent et s’�epaississent,

entraınant une contracture articulaire.28

Perturbations motrices

Des symptomes moteurs tels qu’une raideur, des

mouvements dystoniques, une pose des mouve-

ments myocloniques, un tremblement et une fai-

blesse peuvent se d�evelopper au cours du SDRC.

Environ 45% des malades ont �egalement des

r�eflexes tendineux exag�er�es du cot�e impliqu�e. On

pense que cela fait partie du m�ecanisme de facilita-

tion de la douleur en l’absence d’autre anomalie

neurologique.29

Complications

Des complications telles qu’une infection, des ulce-

res et un œdeme chronique peuvent se d�evelopper

au niveau des membres dystrophiques et non

utilis�es. Dans une �etude r�etrospective de 1.000 cas

de SDRC, ces complications �etaient survenues dans

7% des cas.30 De plus, il y a souvent des complica-

tions psycho-sociales significatives associ�ees telles

qu’une d�epression.31 Cela n’est pas toujours

reconnu, de sorte qu’une attention insuffisante est

donn�ee a cette composante importante du SDRC.

Une nouvelle d�efinition du SDRC incluant les

complications psycho-sociales soulignerait l’impor-

tance d’un traitement associ�e de ces troubles.

Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 325

DIAGNOSTIC

Le diagnostic diff�erentiel de SDRC inclut une grande

vari�et�e de conditions dont des d�esordres inflamma-

toires, des l�esions nerveuses et des troubles vasculai-

res (tableau III). Il n’y a pas de test diagnostic

sp�ecifique pour le SDRC. Le diagnostic est bas�e sur

les ant�ec�edents, l’examen clinique et les examens de

laboratoire. Les examens de laboratoire standard

comportant une num�eration sanguine complete, le

dosage de la c-r�eactive prot�ein, une vitesse de

s�edimentation et un dosage des auto-anticorps

s�eriques aident a �eliminer une infection ou un

probleme rhumatologique. L’�etude des conductions

nerveuses peut aider a �eliminer les l�esions nerveuses

sp�ecifiques. Lorsqu’il existe des signes et des symp-

tomes vasomoteurs, les examens vasculaires non

invasifs tels que l’�echographie-Doppler doivent etre

r�ealis�es pour exclure une �etiologie vasculaire. Les

investigations qui permettent de poser le diagnostic

positif de SDRC sont discut�ees ci-dessous.

Thermographie

L’utilisation de la thermographie est bas�ee sur la

pr�esence de perturbations vasomotrices unilat�erales

entraınant des diff�erences de temp�erature significa-

tives entre les membres.1 Il est rapport�e que la

t�el�ethermographie par infrarouge a une sensibilit�ede 93% et une sp�ecificit�e de 89% pour le diagnostic

de l’affection.32 Une thermom�etrie infrarouge

(pr�ecision de ± 0,1 �C) est utilis�ee pour mesurer

plusieurs points sym�etriques au niveau du membre

affect�e et du membre controlat�eral. En g�en�eral, dans

un environnement thermique neutre (22 �C), une

diff�erence d’1 �C est consid�er�ee comme significative

et la valeur diagnostique du test augmente avec le

degr�e d’asym�etrie.27,32 N�eanmoins, une thermo-

graphie normale et sym�etrique n’exclue pas le

diagnostic de SDRC. Ce test n’est pas largement

disponible et donc n’est pas souvent utiils�e pour le

diagnostic de SDRC.

Test a la sueur

Des mesures quantitatives de l’activit�e sudomotrice

peuvent montrer une production anormale de

sueur au niveau du membre atteint aux stades

aigu et chronique de l’affection.33 Le d�ebit de

sueur au repos peut etre mesur�e grace a un dispositif

informatis�e commercialement disponible, tel que le

Q-Sweat� (WR Medical Electronics, Stillwater,

Minnesota, USA). La mesure doit etre r�ealis�ee de

facon bilat�erale et simultan�ee a quatre endroits

sym�etriques au cours d’une p�eriode de 5 minutes. Le

test du r�eflexe axonique sudomoteur quantitatif est

un test de provocation qui d�etermine le d�ebit de

sueur en r�eponse a une stimulation cholinergique,

telle que l’ac�etylcholine. Ces tests sont rarement

utilis�es en pratique.

Examens Radiologiques

Des anomalies osseuses sont constantes chez

l’adulte (mais pas chez l’enfant) souffrant d’un

SDRC.34,35 Les radiographies standards montrent

typiquement une d�emin�eralisation par plages avec

ost�eoporose sous-chondrale ou sous-p�eriost�ee du

cot�e affect�e apres deux a 8 semaines, peut etre en

raison de l’insuffisance d’utilisation ou apres des

alt�erations des neuromodulateurs locaux et du d�ebit

sanguin osseux.36 Au fur et a mesure de la pro-

gression du SDRC, les structures osseuses peuvent

avoir un acces en verre de montre et des �erosions

corticales peuvent devenir �evidentes.37 Malgr�el’ost�eoporose, les fractures sont rares.

Un scanner osseux du membre int�eress�e a l’aide

de bisphonate de technetium marqu�e au Tc 99 m a�et�e rapport�e comme d�ecelant les modifications

osseuses plus tot que la radiographie simple, avec

une sensibilit�e et une sp�ecificit�e de 80%.38 Les

constatations classiques comportent une hyper-

fixation p�eri-articulaire aux trois phases, indiquant

une augmentation du m�etabolisme osseux.

La densitom�etrie osseuse reflete souvent une

densit�e min�erale osseuse et un contenu min�eral

osseux plus faibles au niveau des membres

affect�es.39 Ces indices s’am�eliorent souvent chez

les malades trait�es et peuvent etre utilis�es pour

appr�ecier l’efficacit�e du traitement. Une scinti-

graphie osseuse normale et l’absence d’ost�eoporose

sur les radiographies simples ou sans pr�eparation�eliminent virtuellement un SDRC.

L’imagerie par r�esonance magn�etique peut�egalement montrer de nombreux aspects y compris

un oedeme de la moelle p�eri-articulaire, un oedeme

des parties molles, un �epanchement articulaire et,

Tableau III. Diagnostic diff�erentiels du SDRC

Thrombose veineuse profonde

Thrombophl�ebite

Cellulite

Lymphoedeme

Insuffisance art�erielle

Syndrome de la travers�ee thoraco-brachiale

Problemes neurologiques

Neuropathie diab�etique

Neuropathie p�eriph�erique

Compression extrinseque

Syndrome du canal carpien

326 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire

au stade tardif, une atrophie et une fibrose des struc-

tures p�eri-articulaires.40 Ces constatations ne sont

pas sp�ecifiques du SDRC. Des constations sembla-

bles peuvent etre observ�ees dans les arthrites septi-

ques et la polyarthrite rhumato€ıde a un stade

pr�ecoce, parmi d’autres affections.

Blocage sympathique

Le blocage des nerfs sympathiques a vis�ee diagnos-

tique a l’aide d’une anesth�esie locale permet de

reconnaıtre une douleur li�ee au systeme sympa-

thique dans un sous-groupe de malades ayant un

SDRC.41 La proc�edure doit etre envisag�ee pour les

malades ayant des signes cliniques de dysfonction

vasomotrice ou sudomotrice et des douleurs

importantes. Un bloc sympathique para-vert�ebral

lombaire est r�ealis�e pour les symptomes du membre

inf�erieur et un bloc cervico-thoracique (du ganglion

stellaire) ou un bloc sympathique thoracique haut

est r�ealis�e pour les symptomes du membre

sup�erieur. Un bloc est consid�er�e comme un succes

s’il existe une diminution sup�erieure a 50% de la

douleur quantifi�ee par une �echelle analogique

visuelle.41

Si le bloc sympathique entraıne une am�elioration

significative de la douleur, un blocage sympathique

permanent peut etre r�ealis�e d’une facon percutan�ee

avec du ph�enol ou une ablation par radio-

fr�equence.42,43 Les m�ethodes plus invasives de blo-

cage incluent l’ablation de la chaıne sympathique

par voie chirurgicale ou endoscopique.44

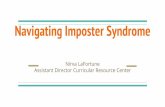

PRINCIPES DE TRAITEMENT

La prise en charge optimale du SDRC implique le

plus souvent une �equipe multidisciplinaire, dans la

mesure ou ce trouble entraıne des difficult�es a la

fois physique et psychologique.5 La diminution de

la douleur, la pr�eservation de la fonction du membre

et le retour au travail sont les objectifs principaux du

traitement. La s�election des modalit�es de traitement

de la douleur est guid�ee par la s�ev�erit�e de celle-ci et

la pr�esence ou l’absence d’une dysfonction sympa-

thique (Figure 1). Les comorbidit�es telles que la

d�epression, les troubles du sommeil, l’anxi�et�e et le

d�econditionnement physique g�en�eral doivent etre

trait�es de facon simultan�ee.

Traitement symptomatique

Antid�epresseurs. Les antid�epresseurs tricycliques

(ATC) sont les m�edicaments les plus souvent utilis�es

en cas de douleurs neuropathiques. Leur effet

b�en�efique a �et�e d�emontr�e, en particulier dans la

neuropathie diab�etique et la n�evralgie post-

herp�etique, mais pas de facon sp�ecifique dans le

SDRC.45 L’effet analg�esique des ATC est bas�e sur

l’inhibition de la fixation de s�erotonine et de

noradr�enaline a l’�echelon central et sur le blocage

des r�ecepteurs de la N-m�ethyl-D-aspartate au

niveau des neurones de la corne dorsale de la moelle�epiniere.5 De plus, ils entraınent le blocage des

canaux sodiques des axones l�es�es.5 L’amitriptyline

reste un m�edicament le plus souvent utilis�e dans

cette classe. Le dosage d�ebute a 10 mg par jour,

graduellement augment�e jusqu’a 75 mg par jour si

n�ecessaire. En plus de leur effet analg�esique, les ATC

am�eliorent les symptomes de d�epression et les

troubles du sommeil par leur effet s�edatif l�eger. Les

plus r�ecents inhibiteurs de la s�erotonine sont moins

efficaces que l’amitryptyline dans le traitement de la

douleur des SDRC.45

Anti�epileptiques. La Gabapentine est un anti-

convulsivant ayant des propri�et�es analg�esiques et

son efficacit�e dans le traitement des neuropathies

diab�etiques douloureuses et des n�evralgies

herp�etiques a �et�e �etablie.46 Cependant, l’efficacit�een tant qu’analg�esique dans le SDRC n’a pas �et�eprouv�ee.47 Une seule �etude randomis�ee en double

aveugle, avec controle contre placebo du traitement

par Gabapentine de SDRC a �et�e rapport�ee.48 Qua-

rante-huit malades ayant un SDRC de type I ont �et�erandomis�es entre Gabapentine et placebo pour des

p�eriodes de traitement de trois semaines, s�epar�ees

par une p�eriode de ‘‘washout’’ puis suivie par trois

autres semaines d’un traitement crois�e. Les malades

ont rapport�e un soulagement significatif des dou-

leurs en faveur de la Gabapentine au cours de la

premiere p�eriode de traitement mais l’effet th�era-

peutique �etait moindre au cours de la seconde.

Lorsqu’on combinait les effets de la premiere et de la

seconde p�eriode, aucun effet b�en�efique significatif

n’�etait d�emontr�e. L’effet b�en�efique observ�e au cours

de la premiere p�eriode �etait au moins partiellement

en rapport avec un effet placebo. Dans une autre�etude randomis�ee en double aveugle concernant

307 malades ayant des syndromes douloureux

neuropathiques divers (incluant 85 malades ayant

un SDRC de type I ou II), les malades trait�es par

Gabapentine ont eu une diminution significative-

ment plus importante des scores de douleur que les

malades recevant le placebo.49 Globalement, il n’y

avait pas de preuve satisfaisante pour son utilisation

dans le SDRC, mais il pourrait b�en�eficier a quelques

malades et il est donc logique de l’essayer si le trai-

tement m�edical de premiere ligne a �et�e un �echec. Le

m�ecanisme de soulagement de la douleur par la

Gabapentine n’a pas �et�e d�etermin�e. Le dosage

d�ebute a 300 mg par jour, augment�e graduellement

Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 327

Diagnostic de SDRC

Contrôle de la douleur + physiothérapie• Tricyclique ± gabapentine• Opiacés• Capsaïcine locale

Amélioration douleur & fonction

Poursuite traitementconservateur

Réponse non satisfaisante

Bloc sympathique diagnostque

Réponse favorable Non réponse

3-6 blocs sympathiques+ physiothérapie

Blocs somatiques +physiothérapie

amélioration douleur& fonction

Sympathectomie précoce

Amélioration douleur& fonction

Poursuite traitementconservateur

Persistance douleur sévère

Evaluation psychosociale + physiothérapie• relaxation techniques de+• Biofeedback

Poursuite traitementconservateur

Persistance douleur sévère

Envisager• Neuromodulation• Baclofène intrathécal (pour dystonie)

Amélioration douleur & fonction

Figure 1. Algorithme du traite-

ment du SDRC.

a 1.200 mg par jour si n�ecessaire. Il n’y avait pas de

donn�ees convaincantes pour d’autres drogues anti-�epileptiques que la pr�egabaline, la ph�enytoine et la

carbamaz�epine.50

Cortico€ıdes. Il a �et�e rapport�e que la pr�ednisolone�etait utile chez les malades ayant un SDRC dans

deux �etudes randomis�ees.51,52 Contre placebo, non

aveugl�e, 31 sur 36 malades h�emipl�egiques qui

avaient d�evelopp�e un syndrome �epaule-main

(forme clinique du SDRC) sont devenus pratique-

ment asymptomatiques apres 10 jours de traitement

par des faibles doses de cortico€ıdes par voie orale.51

Dans le second essai, 23 malades ayant un SDRC ont�et�e randomis�es entre traitement par prednisolone

par voie orale ou placebo. Le traitement a �et�e con-

tinu�e jusqu’a la r�emission clinique (maximum 12

semaines). Chacun des 13 malades dans le groupe

trait�e par prednisolone a eu une am�elioration cli-

nique sup�erieure a 75% au cours de la p�eriode de 12

semaines. Chez les 10 malades recevant le placebo,

seuls deux ont rapport�e une am�elioration.52 Bien

que ces essais n’aient pas �et�e r�ealis�es en double

aveugle, l’am�elioration symptomatique rapport�ee�etait importante, rendant ainsi les r�esultats proba-

blement vrais. Les st�ero€ıdes ont des effets multiples :

ils inhibent la production de m�ediateurs de

l’inflammation, diminuent le taux de transcription

dans les cellules ganglionnaires des racines dorsales

(r�eduisant ainsi le contenu en neuropeptides des

neurones sensitifs) et facilitent la d�egradation des

neuropeptides. Il en r�esulte que le d�eveloppement

d’inflammations neurologenes et de douleurs neu-

ropathiques peut etre �evit�e. Le dosage typique est de

30 mg par jour pendant trois semaines, avec une

diminution progressive au cours d’un mois. D’une

facon g�en�erale, l’utilisation a long terme des corti-

co€ıdes au-dela de trois mois n’est pas recommand�ee.

Analg�esiques locaux. L’utilisation locale de patch

transdermiques de capsaicine et de lidocaine a �et�emontr�e dans des essais cliniques control�es comme

ayant un effet analg�esique dans quelques types de

douleurs neuropathiques et dans le SDRC.53-55 Le

328 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire

blocage par capsaicine bloque la production et

inhibe la d�elivrance de substance P, r�eduisant ainsi

la douleur. Cependant, les malades ayant un SDRC

sont souvent incapables de tol�erer l’application de

capsaicine locale en raison des sensations associ�ees

de brulure et de l’hyperalgie rapport�ees dans envi-

ron 10% des cas.50

Opiac�es. Les opiac�es n’ont qu’un succes mod�er�edans le traitement des douleurs neuropathiques.56

Leur utilisation est indiqu�ee lorsque la douleur n’est

pas control�ee par d’autres traitements oraux ou

locaux. L’hydrocodone ou l’oxycodone sont habi-

tuellement utilis�ees. Les autres opiac�es, y compris la

morphine, sont parfois n�ecessaires. Le dosage doit

etre individualis�e suivant la r�eponse et des drogues

adjuvantes doivent etre employ�ees.

Bisphosphonates. Les bisphosphonates sont des

agents qui influencent le turnover osseux. L’alen-

dronate par voie orale, la pamidronate par voie

intra-veineuse et la clodronate par voie intra-vei-

neuse se sont av�er�ees am�eliorer de facon significa-

tive les symptomes de SDRC dans des �etudes

cliniques randomis�ees.57-59 Des effets positifs sont

rapport�es notamment dans les SDRC r�ecents (dur�ee

de l’affection inf�erieure a 8 mois). Des effets secon-

daires tels qu’une fievre et une hypocalc�emie

asymptomatique ont �et�e observ�es fr�equemment

mais disparaissent rapidement. En diminuant

l’acc�el�eration locale du remodelage osseux, les bis-

phosphonates peuvent diminuer la douleur en

agissant sur les aff�erences nociceptives primaires au

niveau de l’os.58 Il a �et�e montr�e que la calcitonine,

bien que semblable aux bisphosphonates dans ses

effets sur l’os, avait des effets contradictoires en ce

qui concerne l’efficacit�e dans le SDRC.60,61

Tueurs de radicaux libres. Aux Pays-Bas, des

tueurs de radicaux libres tels que la dim�ethylsulfo-

xide (DMSO) et la N-ac�etylcyst�eine (NAC) ont �et�elargement utilis�es pour le traitement des SDRC.62

Cela repose sur le fait que le SDRC est induit par une

r�eponse inflammatoire exag�er�ee aux l�esions tissu-

laires, m�edi�ee par une production excessive de

radicaux toxiques d’oxygene. Trois �etudes con-

trol�ees randomis�ees en double aveugle ont montr�edes r�esultats positifs de l’application locale de DMSO

a 50% par rapport au placebo dans le traitement du

SDRC.63-65 Un essai clinique control�e randomis�er�ecent comparant les effets d’une creme topique de

DMSO a 50% et de NAC par voie orale pour traite-

ment des SDRC n’a pas trouv�e de diff�erence signi-

ficative entre ces deux tueurs de radicaux libres,

bien qu’il ait �et�e trouv�e que le DMSO �etait plus

efficace en terme de cout.62 La vitamine C a haute

dose a �egalement �et�e utilis�ee pour ses propri�et�es

antioxydantes afin de de pr�evenir la survenue d’un

SDRC apres fracture du poignet.66 Cette �etude a

indiqu�e une fr�equence du SDRC de 7% chez les

malades ayant une fracture du poignet lorsqu’on

leur administrait une dose quotidienne de 500 mg

de vitamine C contre 22% des malades ayant recu

un placebo. Malgr�e ces r�esultats prometteurs, les

tueurs de radicaux libres ne sont pas largement

utilis�es dans le traitement des SDRC.

Physioth�erapie

La physioth�erapie, comportant le renforcement

isom�etrique et les exercices range-of-motion, sont

largement recommand�es comme traitement initial

du SDRC.5 Un r�ecent essai clinique control�erandomis�e examinant l’efficacit�e de la phy-

sioth�erapie a montr�e une diminution significative

de la s�ev�erit�e de la gene fonctionnelle, de la dimi-

nution de la mobilit�e et des douleurs.67 En pratique,

l’entreprise est souvent gen�ee par la douleur elle-

meme et les mesures de controles de la douleur sont

essentielles pour permettre une participation effi-

cace du malade.

Techniques d’anesth�esie r�egionale

Les malades ayant des douleurs mod�er�ees a s�everes

ne r�epondant pas au traitement m�edical et a la phy-

sioth�erapie, les malades ayant des signes et des

symptomes de dysfonction sympathique s�evere et

les malades ayant eu une am�elioration marqu�ee

apres un blocage sympathique a vis�ee diagnostique

sont des candidats au blocage anesth�esique r�egional.

Le but est de fournir une analg�esie tout en �evitant

d’alt�erer la fonction motrice, pour faciliter le traite-

ment et la r�e�education. Les deux grands types de

technique r�egionale, le blocage sympathique et le

blocage combin�e somatique et sympathique.

Blocage sympathique. L’anesth�esie locale avec et

sans blocage sympathique par des cortico€ıdes a �et�eutilis�ee pour traiter le SDRC. Malheureusement,

peu d’essais correctement control�es sont disponi-

bles. Une m�eta-analyse des essais control�es

randomis�es, des series r�etrospectives et prospectives

et des essais control�es comportant 1.144 malades

ont montr�e que les b�en�efices du blocage sympa-

thique par un anesth�esique local n’�etaient pas

diff�erents de ceux d’un placebo.68 Malgr�e l’absence

de donn�ees en faveur, le blocage du sympathique a�et�e utilis�e depuis de nombreuses ann�ees pour traiter

le SDRC. Le blocage sympathique est sans doute plus

efficace s’il est appliqu�e pr�ecocement dans le SDRC

avant que des circuits douloureux centraux se

d�eveloppent.69 Le blocage sympathique a long

terme peut etre r�ealis�e par une sympathectomie.

Celle-ci peut etre r�ealis�ee chirurgicalement ou par

Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 329

des techniques chimiques ou d’ablation par

radiofr�equence.42,70,71

Sympathectomie (chimique, chirurgicale ou parradiofr�equence). La sympathectomie peut etre utile

chez les malades ayant des douleurs d’origine sympa-

thique et des symptomes invalidants ne r�epondant

pas aux autres m�ethodes th�erapeutiques.72 Les

malades doivent avoir au moins un blocage sympa-

thique diagnostique positif avant que soit envisag�ee

une sympathectomie. Les sympathectomies chimi-

ques utilisent l’alcool ou le ph�enol pour d�etruire la

chaıne sympathique.71 La sympatholyse par radio-

fr�equence ne semble pas offrir le moindre avantage

sur les techniques au ph�enol.73 L’ablation chirurgi-

cale de la chaıne sympathique peut �egalement etre

r�ealis�ee par chirurgie conventionnelle ou technique

mini-invasive. La diminution de la douleur a long

terme (plus d’un an) a �et�e rapport�ee chez jusqu’a

75% des malades dans quelques s�eries de sympa-

thectomies chirurgicales.74 L’efficacit�e est la meme

pour les SDRC affectant aussi bien les membres

sup�erieurs qu’inf�erieurs et une sympathectomie

pr�ecoce est associ�ee a un meilleur r�esultat.69 Des

s�equelles significatives ont �et�e rapport�ees dans 7%

des cas, telles qu’une hyperhydrose compensatrice,

un syndrome de Claude Bernard Horner, une�ejaculation r�etrograde, des l�esions ur�et�erales et des

l�esions vasculaires. Le d�eveloppement d’un ‘‘nou-

veau SDRC’’ a �egalement �et�e rapport�e, probablement

du a une r�eg�en�eration de la chaıne sympathique.74

Blocage somatique. Le blocage somatique du plexus

brachial ou lombaire peut etre r�ealis�e chez les mala-

des ayant des douleurs invalidantes chez lesquels le

blocage du ganglion sympathique est inefficace.75

Le but du blocage somatique est de fournir un

controle suffisant de la douleur sans blocage moteur

de sorte que le malade peut participer a la phy-

sioth�erapie. Cela peut etre r�ealis�e quotidiennement

en s�erie ou un cath�eter peut etre mis en place au

long cours pour des injections fr�equentes.

Neuromodulation

La neuromodulation est la manipulation des voies

centrales de la douleur par d�elivrance d’un courant�electrique ou d’un produit chimique dans l’axe ner-

veux central. Les proc�edures de stimulation

comportent l’acupuncture, la stimulation nerveuse�electrique transcutan�ee (SNET) et la stimulation

m�edullaire et des nerfs p�eriph�eriques.5,76,77

La SNET est une technique non invasive qui

d�elivre une stimulation �electrique par des �electrodes

attach�ees a la peau, soit au niveau de la douleur, soit

au niveau du tronc nerveux. Dans une petite s�erie

de malades ayant un SDRC, la SNET a �et�e trouv�ee

efficace dans la majorit�e des cas.78 En raison des

paresth�esies qui accompagnent la stimulation, il est

impossible de r�ealiser des �etudes cliniques rando-

mis�ees a l’aveugle.

La stimulation m�edullaire (SM) est une forme de

traitement utilis�e pour traiter certains types de

douleurs chroniques. Le m�ecanisme exact d’action

de cette technique est mal compris mais elle

implique un g�en�erateur �electrique qui d�elivre des

impulsions a une zone cible de moelle �epiniere.

Deux revues syst�ematiques r�ecentes de la SM79,80

n’ont trouv�e qu’une �etude control�ee randomis�ee

de cette technique chez des malades ayant un

SDRC.76 Cet essai a trouv�e que la physioth�erapie

associ�ee a la SM, compar�ee a la physioth�erapie

seule, avait un effet statistiquement significatif

mais cliniquement modeste a 6 et 12 mois pour

traiter la douleur chez les malades ayant un

SDRC.76 De meme, 6 autres �etudes de qualit�em�ethodologique moindre suggerent une am�eliora-

tion l�egere a mod�er�ee de la douleur avec la SM.79,80

Les auteurs concluaient qu’il y avait quelques

preuves de l’efficacit�e de cette technique dans le

traitement du SDRC. De plus, la SM est couteuse et

a un taux de complications compris entre 25% et

75% (infection, fracture et migration d’�electrode,�echec de l’appareil).76,80 Une p�eriode d’essai de

stimulation doit obligatoirement etre r�ealis�ee avant

le d�ebut du traitement.

La stimulation nerveuse p�eriph�erique utilise une

technique semblable a la SM et pourrait avoir un

m�ecanisme d’action semblable. Actuellement, seule

une �etude prospective de la stimulation nerveuse

p�eriph�erique pour SDRC a �et�e rapport�ee.81 Plus de

la moiti�e des malades dans cette �etude rapportaient

une diminution a long terme des douleurs d’au

moins 25%.

PRONOSTIC

A condition d’un diagnostic pr�ecoce et d’un traite-

ment rapide, le pronostic du SDRC est bon. Les

erreurs diagnostiques prolong�ees et l’absence de trai-

tement entraınent des perturbations chroniques. La

r�ecidive est observ�ee dans 4% a 10% des cas trois

mois a 20 ans apres l’�episode initial. Une �etude a 5

ans de malades ayant un SDRC du membre

sup�erieur a montr�e que les malades continuent a

avoir des perturbations a long terme de leur activit�equotidienne. Vingt-six pour cent des malades ont du

changer de travail et presque 30% ont du arreter leur

travail pendant plus d’un an. Ainsi, on estime que

seulement un malade sur 5 est capable de reprendre

un niveau normal de fonctionnement.82

330 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire

CONCLUSIONS

Les aspects caract�eristiques du SDRC sont faciles a

reconnaıtre mais les connaissances concernant son

histoire naturelle et sa physiologie restent tres

limit�ees. Les options th�erapeutiques efficaces ne

sont pas claires, en raison du petit nombre d’�etudes

bien organis�ees et des difficult�es pour recruter des

nombres suffisants de malades ayant cette affection.

Une collaboration multicentrique dans des essais

control�es randomis�es bien organis�es aidera a

r�esoudre ces problemes. A notre connaissance, il

n’y a pas de telles �etudes actuellement en cours. Le

SDRC est probablement sous-diagnostiqu�e dans la

mesure ou la connaissance de cette affection parmi

les cliniciens n’est pas tres fr�equente. Cette affection

est associ�ee a des morbidit�es physiques et psycholo-

giques significatives et a une fonctionnalit�e tres

diminu�ee des individus affect�es. En l’absence de

preuve d’un traitement efficace, un diagnostic

pr�ecoce et une approche multidisciplinaire du traite-

ment sont essentiels pour permettre une �evolution

optimale.

REFERENCES

1. Veldman PH, et coll. Signs and symptoms of reflex sympa-

thetic dystrophy: prospective study of 829 patients. Lancet

1993;342:1012-1016.

2. Stanton-Hicks M, et coll. Reflex sympathetic dystrophy:

changing concepts and taxonomy. Pain 1995;63:127-133.

3. Drummond PD. Involvement of the sympathetic nervous

system in complex regional pain syndrome. Int J Low

Extrem Wounds 2004;3:35-42.

4. Bruehl S, et coll. External validation of IASP diagnostic

criteria for complex regional pain syndrome and proposed

research diagnostic criteria. International Association for the

Study of Pain. Pain 1999;81:147-154.

5. Stanton-Hicks M, et coll. Complex regional pain syndromes:

guidelines for therapy. Clin J Pain 1998;14:155-166.

6. Harden RN, et coll. Complex regional pain syndrome: are

the IASP diagnostic criteria valid and sufficiently compre-

hensive? Pain 1999;83:211-219.

7. Bickerstaff DR, Kanis JA. Algodystrophy: an under-reco-

gnized complication of minor trauma. Br J Rheumatol

1994;33:240-248.

8. Atkins RM, Duckworth T, Kanis JA. Features of algodystrophy

after Colles’ fracture. J Bone Joint Surg Br 1990;72:105-110.

9. Atkins RM. Complex regional pain syndrome. J Bone Joint

Surg Br 2003;85:1100-1106.

10. Raja SN, Grabow TS. Complex regional pain syndrome I

(reflex sympathetic dystrophy). Anesthesiology 2002;96:

1254-1260.

11. Littlejohn GO. Reflex sympathetic dystrophy in adolescents:

lessons for adults. Arthritis Rheum 2004;51:151-153.

12. Shinya K, Lanzetta M, Conolly WB. Risk and complications

in endoscopic carpal tunnel release. J Hand Surg [Br]

1995;20:222-227.

13. Waegeneers S, Haentjens P, Wylock P. Operative treatment of

carpal tunnel syndrome. Acta Orthop Belg 1993;59:367-370.

14. Prosser R, Conolly WB. Complications following surgical

treatment for Dupuytren’s contracture. J Hand Ther 1996;9:

344-348.

15. Katz MM, et coll. Reflex sympathetic dystrophy as a cause of

poor results after total knee arthroplasty. J Arthroplasty

1986;1:117-124.

16. Isakov E, Susak Z, Korzets A. Reflex sympathetic dystrophy of

the stump inbelow-kneeamputees. Clin JPain1992;8:270-275.

17. Mittal R, et coll. The role of Tc-99m bone imaging in the

management of pain after complicated total hip replace-

ment. Clin Nucl Med 1997;22:593-595.

18. Leitha T, Staudenherz A, Fialka V. Reflex sympathetic dys-

trophy after arthroscopy. Clin Nucl Med 2000;25:

1028-1029.

19. Field J, Protheroe DL, Atkins RM. Algodystrophy after Colles

fractures is associated with secondary tightness of casts. J

Bone Joint Surg Br 1994;76:901-905.

20. Petchkrua W, Weiss DJ, Patel RR. Reassessment of the

incidence of complex regional pain syndrome type 1 fol-

lowing stroke. Neurorehabil Neural Repair 2000;14:59-63.

21. Karras D, et coll. Reflex sympathetic dystrophy syndrome

and osteogenesis imperfecta. A report and review of the

literature. J Rheumatol 1993;20:162-164.

22. Poncelet C, et coll. Reflex sympathetic dystrophy in pre-

gnancy: nine cases and a review of the literature. Eur J

Obstet Gynecol Reprod Biol 1999;86:55-63.

23. Bruehl S, et coll. Complex regional pain syndrome: are there

distinct subtypes and sequential stages of the syndrome?

Pain 2002;95:119-124.

24. Karacan I, Aydin T, Ozaras N. Bone loss in the contralateral

asymptomatic hand in patients with complex regional pain

syndrome type 1. J Bone Miner Metab 2004;22:44-47.

25. Birklein F, et coll. Neurological findings in complex regional

pain syndromes : analysis of 145 cases. Acta Neurol Scand

2000;101:262-269.

26. Birklein F, et coll. Sympathetic vasoconstrictor reflex pat-

tern in patients with complex regional pain syndrome. Pain

1998;75:93-100.

27. Wasner G, et coll. Vascular abnormalities in reflex sympa-

thetic dystrophy (CRPS I): mechanisms and diagnostic

value. Brain 2001;124:587-599.

28. Livingstone JA, Field J. Algodystrophy and its association

with Dupuytren’s disease. J Hand Surg [Br] 1999;24:199-202.

29. Birklein F, Handwerker HO. Complex regional pain syn-

drome: how to resolve the complexity? Pain 2001;94:1-6.

30. van der Laan L, Veldman PH, Goris RJ. Severe complications

of reflex sympathetic dystrophy: infection, ulcers, chronic

edema, dystonia, and myoclonus. Arch Phys Med Rehabil

1998;79:424-429.

31. Bruehl S, Carlson CR. Predisposing psychological factors in

the development of reflex sympathetic dystrophy. A review

of the empirical evidence. Clin J Pain 1992;8:287-299.

32. Gulevich SJ, et coll. Stress infrared telethermography is

useful in the diagnosis of complex regional pain syndrome,

type I (formerly reflex sympathetic dystrophy). Clin J Pain

1997;13:50-59.

33. Birklein F, et coll. Sudomotor function in sympathetic reflex

dystrophy. Pain 1997;69:49-54.

34. Atkins RM, et coll. Quantitative bone scintigraphy in reflex

sympathetic dystrophy. Br J Rheumatol 1993;32:41-45.

35. Wilder RT, et coll. Reflex sympathetic dystrophy in children.

Clinical characteristics and follow-up of seventy patients. J

Bone Joint Surg Am 1992;74:910-919.

36. Schott GD. Reflex sympathetic dystrophy. J Neurol Neuro-

surg Psychiatry 2001;71:291-295.

Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 331

37. Kozin F, et coll. The reflex sympathetic dystrophy syn-

drome. II. Roentgenographic and scintigraphic evidence of

bilaterality and of periarticular accentuation. Am J Med

1976;60:332-338.

38. Zyluk A. The usefulness of quantitative evaluation of three-

phase scintigraphy in the diagnosis of post-traumatic reflex

sympathetic dystrophy. J Hand Surg [Br] 1999;24:16-21.

39. Kumar V, et coll. A study of bone densitometry in patients

with complex regional pain syndrome after stroke. Postgrad

Med J 2001;77:519-522.

40. Sintzoff S, et coll. Imaging in reflex sympathetic dystrophy.

Hand Clin 1997;13:431-442.

41. Price DD, et coll. Analysis of peak magnitude and duration

of analgesia produced by local anesthetics injected into

sympathetic ganglia of complex regional pain syndrome

patients. Clin J Pain 1998;14:216-226.

42. Manchikanti L. The role of radiofrequency in the manage-

ment of complex regional pain syndrome. Curr Rev Pain

2000;4:437-444.

43. Furlan AD, Lui PW, Mailis A. Chemical sympathectomy for

neuropathic pain: does it work? Case report and systematic

literature review. Clin J Pain 2001;17:327-336.

44. Bosco Vieira Duarte J, Kux P, Duarte DF. Endoscopic

thoracic sympathicotomy for the treatment of complex

regional pain syndrome. Clin Auton Res 2003;13(Suppl

1):I58-I62.

45. Rowbotham MC. Pharmacologic management of complex

regional pain syndrome. Clin J Pain 2006;22:425-429.

46. Backonja MM. Anticonvulsants (antineuropathics) for neuro-

pathic pain syndromes. Clin J Pain 2000;16(2 Suppl):S67-S72.

47. Backonja MM, Serra J. Pharmacologic management part 2:

lesser-studied neuropathic pain diseases. Pain Med

2004;5(Suppl 1):S48-S59.

48. van de Vusse AC, et coll. Randomised controlled trial of

gabapentin in complex regional pain syndrome type 1. BMC

Neurol 2004;4:13 [ISRCTN84121379].

49. Serpell MG. Gabapentin in neuropathic pain syndromes: a

randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Pain

2002;99:557-566.

50. Rho RH, et coll. Complex regional pain syndrome. Mayo

Clin Proc 2002;77:174-180.

51. Braus DF, Krauss JK, Strobel J. The shoulder-hand syn-

drome after stroke: a prospective clinical trial. Ann Neurol

1994;36:728-733.

52. Christensen K, Jensen EM, Noer I. The reflex dystrophy

syndrome response to treatment with systemic corticoste-

roids. Acta Chir Scand 1982;148. 653e635.

53. Robbins WR, et coll. Treatment of intractable pain with

topical large-dose capsaicin: preliminary report. Anesth

Analg 1998;86:579-583.

54. Watson CP, et coll. A randomized vehicle-controlled trial of

topical capsaicin in the treatment of postherpetic neuralgia.

Clin Ther 1993;15:510-526.

55. Rowbotham MC, et coll. Lidocaine patch: double-blind

controlled study of a new treatment method for post-her-

petic neuralgia. Pain 1996;65:39-44.

56. Dellemijn PL, et coll. The interpretation of pain relief and

sensory changes following sympathetic blockade. Brain

1994;117(Pt 6):1475-1487.

57. Manicourt DH, et coll. Role of alendronate in therapy for

posttraumatic complex regional pain syndrome type I of the

lower extremity. Arthritis Rheum 2004;50:3690-3697.

58. Robinson JN, Sandom J, Chapman PT. Efficacy of pami-

dronate in complex regional pain syndrome type I. Pain Med

2004;5:276-280.

59. Varenna M, et coll. Intravenous clodronate in the treatment

of reflex sympathetic dystrophy syndrome. A randomized,

double blind, placebo controlled study. J Rheumatol

2000;27:1477-1483.

60. Sahin F, et coll. Efficacy of salmon calcitonin in complex

regional pain syndrome (type 1) in addition to physical

therapy. Clin Rheumatol 2006;25:143-148.

61. Perez RS, et coll. Treatment of reflex sympathetic dys-

trophy (CRPS type 1): a research synthesis of 21 rando-

mized clinical trials. J Pain Symptom Manage 2001;21:

511-526.

62. Perez RS, et coll. The treatment of complex regional pain

syndrome type I with free radical scavengers: a randomized

controlled study. Pain 2003;102:297-307.

63. Zuurmond WW, et coll. Treatment of acute reflex sympa-

thetic dystrophy with DMSO 50% in a fatty cream. Acta

Anaesthesiol Scand 1996;40:364-367.

64. Goris RJ, Dongen LM, Winters HA. Are toxic oxygen radicals

involved in the pathogenesis of reflex sympathetic dys-

trophy? Free Radic Res Commun 1987;3:13-18.

65. Langendijk PN, et coll. Good results of treatment of reflex

sympathetic dystrophy with a 50% dimethylsulfoxide

cream. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:500-503 [in

Dutch].

66. Zollinger PE, et coll. Effect of vitamin C on frequency of

reflex sympathetic dystrophy in wrist fractures: a randomi-

sed trial. Lancet 1999;354:2025-2028.

67. Oerlemans HM, et coll. Pain and reduced mobility in

complex regional pain syndrome I: outcome of a pros-

pective randomised controlled clinical trial of adjuvant

physical therapy versus occupational therapy. Pain

1999;83:77-83.

68. Schott GD. Interrupting the sympathetic outflow in cau-

salgia and reflex sympathetic dystrophy. BMJ 1998;316:

792-793.

69. AbuRahma AF, et coll. Sympathectomie pour algodys-

trophie r�eflexe : facteurs pr�edictifs du r�esultat. Ann Chir

Vasc 1994;8:372-379.

70. Singh B, et coll. Sympathectomy for complex regional pain

syndrome. J Vasc Surg 2003;37:508-511.

71. Nelson DV, Stacey BR. Interventional therapies in the

management of complex regional pain syndrome. Clin J

Pain 2006;22:438-442.

72. Mockus MB, et coll. Sympathectomy for causalgia. Patient

selection and long-term results. Arch Surg 1987;122:

668-672.

73. Haynsworth RF, Jr, Noe CE. Percutaneous lumbar sym-

pathectomy: a comparison of radiofrequency denervation

versus phenol neurolysis. Anesthesiology 1991;74:

459-463.

74. Bandyk DF, et coll. Surgical sympathectomy for reflex

sympathetic dystrophy syndromes. J Vasc Surg 2002;35:

269-277.

75. Kingery WS. A critical review of controlled clinical trials for

peripheral neuropathic pain and complex regional pain

syndromes. Pain 1997;73:123-139.

76. Kemler MA, et coll. Spinal cord stimulation in patients with

chronic reflex sympathetic dystrophy. N Engl J Med

2000;343:618-624.

77. Lee KJ, Kirchner JS. Complex regional pain syndrome and

chronic pain management in the lower extremity. Foot

Ankle Clin 2002;7:409-419.

78. RobainaFJ, et coll. Transcutaneouselectricalnerve stimulation

and spinal cord stimulation for pain relief in reflex sympathetic

dystrophy. Stereotact Funct Neurosurg 1989;52:53-62.

332 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire

79. Turner JA, et coll. Spinal cord stimulation for patients with

failed back surgery syndrome or complex regional pain

syndrome: a systematic review of effectiveness and compli-

cations. Pain 2004;108:137-147.

80. Mailis-Gagnon A, et coll. Spinal cord stimulation for

chronic pain. Cochrane Database Syst Rev 2004. CD00

3783.

81. Hassenbusch SJ, et coll. Long-term results of peripheral

nerve stimulation for reflex sympathetic dystrophy. J Neu-

rosurg 1996;84:415-423.

82. Subbarao J, Stillwell GK. Reflex sympathetic dystrophy syn-

drome of the upper extremity: analysis of total outcome of

management of 125 cases. Arch Phys Med Rehabil 1981;62:

549-554.