Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille. De la reconquête de l’espace urbain à...

Transcript of Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille. De la reconquête de l’espace urbain à...

MEFRM – 124/1 – 2012, p. 39-68.

———————Marc Bouiron, Directeur du Service archéologie de la Ville de Nice, chercheur associé au Cépam (UMR 7264) - [email protected]

*. Ce texte a bénéficié d’une relecture attentive deThierry Pécout, Eliana Magnani-Soarès, Michel Lauwers etCécile Caby; qu’ils en soient remerciés.

1. À notre connaissance, le seul document du XIIIe siècleconcernant les biens du monastère à l’intérieur de la ville estle registre de l’office de la sacristie (AD13 1 H 962/2) dont lepremier acte transcrit conservé (il manque les deux premiersfolios) est de 1237.

2. Deux registres sont à prendre en compte, le premier de 1265,en provençal, simple état des cens relevant du comte, héritéspour la plupart de la commune marseillaise; le second cor-respond à l’enquête conduite par Charles II d’Anjou en1297-1298 à travers tout le comté. Ces deux registres serontpubliés par Juliette Sibon et nous-mêmes dans la collectionde l’Enquête de 1331-1334 conduite par Leopardo da Folignosur l’ordre de Robert Ier (le registre pour Marseille de cetteenquête n’existe pas), dont l’édition est dirigée par ThierryPécout.

3. Voir en particulier André 1863.4. Bouiron 2009b, et plus spécialement p. 56 et 65-75. Nous

avons traduit à la suite le premier folio du cahier. Il fautnoter ici quelques correctifs : pour de nombreux actes, persolvendus; no 2 : precio C VIII librarum; no 4 : Auzbergerii;

no 7 : qui est III solidorum, supprimer dicte (venditionis); no 9 :indus (sic), Richeude; no 10 : Monaco; no 12 : Bodorressa; no 13et 17 : supprimer coronatum; no 14 : Sanccie; no 18 : Fidas,fecerat, prodicta remissione; no 21 : predicto monasterio; no 22 :Rispaude; no 23 : rajouter (annuatim) dicto monasterio; no 25 :et salvo censu qui est duorum solidorum et VI denariorum, sup-primer et domina abbatissa habuit inde tretzenum; no 27 :Ciestre?; no 28 : Loquaderii, et habuit; no 30, en marge Gom-berta, quas habet, Blancheti; no 31 : placer habuit inde tretzenumavant salvo jure; no 32 : Auzuerre, Mainerii Boterii; no 34, Pai-rollerii, Pairollerio; no 36, Estamira; no 37 : laudavit et concessit,a duabus partibus; no 38 : kalendis, Novelli; no 39 : Bergundio,Lombardo et Indie, coronatum francharum a tretzeno; no 41 : cumduabus viis; no 42 : Bergundio, Bergundionis; no 64 : Rodgerii deOlivolis; no 67 : Bonifacii Pondeatoris pretio; no 70 : Victimilio?;no 76 : Bochardi; no 80 : Riqueude; no 83, lire indictione X,quinto kalendas februarii; no 91 : Sutoris.

5. Au sud-est, fouille de la place Général-de-Gaulle (hôpital duSaint-Sépulcre et bourg Sainte-Catherine) : Bouiron 2001a.À l’est, fouille de l’Alcazar (bourg de Morier et de Rou-baud) : Bouiron et al. 2011, p. 337-426. Au nord-est, fouilledu Parc Sainte-Barbe (bourg des Olliers) : Marchesi – Thiriot– Vallauri 1997.

Le lotissement de l’abbayeSaint-Sauveur de MarseilleDe la reconquête de l’espace urbain à la créationdu palais communal (XIe-XIIIe siècle) *

Marc BOUIRON

À Marseille, rares sont les textes de la premièremoitié du XIIIe siècle qui permettent d’appré-hender la propriété foncière de la ville intra muros.On connaît en effet les actes de l’abbaye Saint-Victor mais ceux-ci se réfèrent largement à l’es-pace suburbain1. Les registres concernant les biensrelevant du comte de Provence ne commencentqu’en 1265, à une époque où l’habitat est déjàétabli anciennement, et leur étude précise reste àentreprendre2.

Or, deux cahiers provenant du fonds de l’ab-baye Saint-Sauveur nous ont conservé l’enre-gistrement des mutations des propriétés del’abbaye entre 1216 et 1224. Bien que signalésautrefois par quelques érudits3, ces documentsn’avaient pas fait l’objet d’une étude spécifique. Àl’occasion de la parution d’un ouvrage récent surMarseille médiévale, nous avons pu en publier la

transcription intégrale4, sans l’accompagner d’uneanalyse détaillée. Nous nous proposons de l’entre-prendre ici, en revenant en particulier sur la loca-lisation des terrains qui font l’objet des ventesenregistrées. En effet, à la lumière d’une meilleureconnaissance de la localisation primitive de l’ab-baye, leur positionnement permet d’y voir la traced’un véritable lotissement antérieur au XIIIe siècle.

Cette étude s’inscrit dans le renouvellement denos connaissances concernant la topographie deMarseille au Moyen Âge. L’apport de l’archéologiea été primordial pour cette approche, positionnantd’abord les marqueurs topographiques suburbains,au sud-est comme à l’est ou au nord-est de la cité5.Ensuite par la perception de l’espace urbain, dontles vestiges très morcelés du fait des constructionsmodernes (et des caves en particulier) ont été étu-diés près de l’actuelle Mairie (autour de la place

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille40 Marc BOUIRON

6. L’étude de trois fouilles archéologiques d’importance (placeVilleneuve-Bargemon, tunnel de la Major, Alcazar) a faitl’objet d’un travail collectif de plusieurs années, dont le pre-mier tome paru est Bouiron et al. 2011.

7. Sur cet édifice, servant de délimitation topographique entreune place supérieure et une place inférieure du forumromain, voir Tréziny 2001. Ce monument est le seul autourdu forum à avoir survécu à l’Antiquité tardive sans êtredémantelé; nous avons proposé d’y localiser le cellarium fisciconnu par les textes mérovingiens : Bouiron 2009ao, p. 27.

8. Cf. Magnani Soarès-Christen 1999, p. 401-402.9. L’abbaye est réunie à la cathédrale en 1458. Une bulle du

pape Clément VIII la supprime en 1592 mais un décret duParlement la rétablit en 1596. Elle est érigée en abbayeroyale par Louis XIV en 1678.

10. À l’occasion de la mise au point générale sur la connaissancede l’évolution topographique de Marseille et ses édificesmajeurs intervenue lors du colloque du 26e Centenaire de laville : Bouiron 2001b (et plus particulièrement p. 265-266pour le monastère Saint-Sauveur). Ainsi, l’histoire de l’églisede Marseille rédigée par Mgr de Belsunce indique que lemonastère primitif (sous-entendu antérieur au XIe siècle)«fut d’abord placé dans le même endroit où il est encoreaujourd’hui sous le titre de St. Sauveur» (Belsunce 1747,t. I, p. 411). Pour lui, s’il est clair que les moniales possèdentl’église des Accoules et des bâtiments adjacents, ce n’est quede façon provisoire en attendant une reconstruction de leurcouvent d’origine. Voir Verne 1891, p. 85 sq pour le détail dela localisation du monastère chez les auteurs antérieurs auXXe siècle. Dans la suite du texte, nous faisons référence au

cartulaire de Saint-Victor (CSV = Guérard 1857), aux actesdes vicomtes de Marseille (AVM = Gérin-Ricard – Isnard,1926), à la Gallia Christiana novissima (GCNN Marseille =Albanès – Chevalier, 1899), à l’histoire de l’Église marseil-laise par l’évêque Belsunce (Belsunce 1747-1751) et à cellede Marseille par Ruffi (1696).

11. Le terme de «restaurer» a été mis en relation avec le rappelsystématique d’une fondation cassianite que l’on trouvedans les actes de Saint-Victor (cf. Mazel 2002, p. 97-98).Pour Michel Lauwers, on constate une (ré)apparition deCassien (du coup sanctifié : «saint Cassien») dans des titula-tures de lieux de culte dépendant de Saint-Victor dans lesannées 1030-1040, et une véritable (et récurrente) référenceà Cassien comme fondateur de Saint-Victor (ainsi que d’unecommunauté féminine) à partir de 1060. En d’autres termes,on ne peut voir avec certitude ici, en 1030, dans la notion derestauration, une référence à l’antique monastère defemmes fondé par Cassien au Ve siècle.

12. Michel Lauwers voit dans le terme un peu ambigu de inframuros la traduction de «à l’intérieur des murs», mais aussisans doute «sous, au pied des murs», ce qui se vérifie par-faitement, dans le cadre d’une ville encore marquée par lesmurs altomédiévaux délimitant les villes épiscopale etcomtale. Le nouveau monastère est en effet à la fois à l’inté-rieur de l’espace urbain primitif et en dehors des deuxenceintes réduites.

13. Cf. Bouiron 2011, p. 183-206. La proposition n’est pas nou-velle mais nous apportons une relecture de découvertesarchéologiques. Pour les arguments antérieurs, voir en parti-culier Verne 1891, p. 198-209.

Villeneuve-Bargemon) ou de la cathédrale (tunnelde la Major) et dont la publication est désormaisdisponible6. Grâce à ces fouilles, la compréhensionque nous avons maintenant des textes d’archivesnous permet de retracer plus précisément lagenèse du quartier du palais communal, symboleéphémère de la République marseillaise duXIIIe siècle. Mais pour mieux comprendre le docu-ment étudié ici, il nous faut revenir en premierlieu sur l’histoire de l’abbaye Saint-Sauveur.

L’ABBAYE SAINT-SAUVEUR DE MARSEILLE

AUX XIe ET XIIe SIÈCLES

L’abbaye de femmes de Saint-Sauveur faitpartie de ces grands couvents marseillais qui ontsu conserver une place importante au Moyen Âgecomme à l’époque Moderne. Le toponyme a sur-vécu à la disparition du couvent par la conserva-tion de sa partie inférieure, dénommée les «CavesSaint-Sauveur», qui constitue un des seuls édificeshellénistiques (voire antiques) de Marseille par-venu jusqu’à nous7.

On sait que le couvent est fondé à l’origine parles vicomtes de Marseille autour de 10308, nous

allons y revenir. Jusqu’à ces dernières années, ona considéré que le monastère Saint-Sauveur étaitsitué quasiment dès l’origine au sud de l’actuelleplace de Lenche, localisation qu’on lui connaîtdurant les derniers siècles du Moyen Âge etjusqu’à son transfert dans les nouveaux quartiersde l’Agrandissement en 17689. Or, nous avons pumettre en évidence qu’il ne s’agissait pas de l’em-placement du monastère durant le premier siècleet demi de son existence10 (fig. 1).

La création du monastère Sainte-Marie

Lors de sa création, le monastère est placé sousla titulature de Sainte-Marie. Ce sont les vicomtesGuillaume II le Gros et son frère Foulques Ier qui«restaurent»11, selon les termes d’un acte desenvirons de 1031, l’abbaye de femmes infra muros.Cette indication topographique12, employée à plu-sieurs reprises dans les chartes de cette époque,vient peut-être signaler une localisation tout à faitnouvelle du monastère dont l’ancien emplace-ment était en dehors de l’espace urbain, peut-êtresur la rive sud13. La fondation du monastère, si elleest le fait des vicomtes, intervient également sur

41

14. Le chanoine Signoret apparaît dans plusieurs actes du cartu-laire de Notre-Dame des Doms édité par Eugène Duprat(no XLVII, LXVI et LXVII), où il est le représentant de lacommunauté des chanoines, ainsi que dans une donation,par le comte de Provence Bertrand au monastère de Mont-majour, de l’église Saint-Aloan dans le comté d’Avignondatée par J.-P. Poly des environs de 1040 (Actes des Comtes deProvence dact. no 122). Il existe peut-être un lien familial sil’on accepte, avec les auteurs des actes des vicomtes de Mar-seille et Manteyer (1908, p. 339) le mariage d’une sœur duvicomte Guillaume II, Bellilde, avec le juge d’Avignon Ada-lelme qui est mentionné jusqu’en 1005. Les serments passésau chanoine Signoret (actes du cartulaire cités ci-dessus) ledisent fils d’Adeltrude, qui semble être plutôt un prénomféminin et serait alors celui de sa mère. Une filiation entreAdeltrude et Adalelme/Bellilde pourrait expliquer la noto-riété de celle-ci, fille d’un des plus hauts personnages d’Avi-

gnon et sœur du vicomte d’Avignon Bérenger. Le chanoineSignoret serait alors un petit-neveu du vicomte Guil-laume II.

15. Deodatus (ou Theodatus/Teodatus) apparaît dans de nom-breux actes du cartulaire de Saint-Victor en tant qu’évêquede Toulon (entre 1030 et 1048). Il est également chanoine deMarseille (CSV no 61, daté de 1044); s’agit-il du presbyter desdeux actes de 1014 (CSV no 110 et 111) et du chanoineprésent à l’élection de Guifred en 1005 (CSV no 1054)? Quoiqu’il en soit, il est proche des vicomtes et fait probablementpartie de leur famille, ce qui renforce le lien entre évêché etvicomté à la fois à Marseille et à Toulon, dans l’orbite directedes possessions des vicomtes de Marseille (cf. Mazel 2002,p. 76).

16. Sur les vicomtes de Marseille, voir les travaux de FlorianMazel, en particulier Mazel 2009.

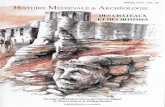

Fig. 1 – Plan de Marseille vers 1050 (M. Bouiron).

les conseils d’un chanoine d’Avignon, Signoret14,et d’un chanoine de Marseille devenu évêque deToulon, Deodat15.

Dans la première moitié du XIe siècle, la famillevicomtale dispose à la fois de la seigneurie dupagus marseillais et de l’épiscopat16. Au débutdu siècle, l’évêque est Pons Ier, frère de Guillaumeet Foulques; à sa mort, en 1014, c’est son neveu

Pons II, fils de Guillaume, qui lui succède. Avant laréforme grégorienne, l’action conjointe del’évêque et des vicomtes est la règle. Après larefondation du monastère, d’abord en 977 parl’évêque Honorat (oncle de Guillaume et Foul-ques) mais plus encore avec la nomination del’abbé Guifred en 1005, l’abbaye Saint-Victorconstitue le monastère majeur de la famille

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille42 Marc BOUIRON

17. Sur la place de Saint-Victor, voir en dernier lieu Mazel –Lauwers 2009, p. 129-133.

18. Voir Amargier 1969.19. Le texte est donné par Ruffi (1696, t. I, p. 484), d’après un

original aujourd’hui disparu. Il dit l’avoir trouvé dans lesarchives de Saint-Victor, ce qui est problématique car l’in-ventaire de 1569 ne le mentionne pas. En voici sa transcrip-tion : Vt plena careat cognitione quod a Dei fidelibus geritur,scribimus donationem quam feci Deodatus Tolonensis Episcopus,donans Monacharum Monasterio, quod in honorem Dei genitricisMariae infra muros Massiliae situm est, Ecclesiam S. Mariae interritorio de Solario, in bello loco cum omni Ecclesiastica possessionequae ad praedictam pertinent Ecclesiam, hujus rei testes fuerunt,Bandolicus praeceptor, Joannes Aula, Stephanus Aribertus; prae-

dictam autem donationem fecit Dominus Deodatus Consilio & prae-cibus D. Willelmi Grossi Vicecomitis Massiliae qui de suaproprietate ibidem praedicte Ecclesiae donavit undique secus hortosFerraginesque duorum stadiorum spacium. Facta est praescriptadonatio Anno ab incarnatione Domini 1031.

20. Sur cette filiation difficile à prouver, voir Vajay 1962.21. Voir l’annexe 1, texte 1. Le texte a subi une interpolation

(cenobio Sancti Salvatoris Massilie) au moment de sa réécri-ture (au XIIIe siècle?) que prouvent les premières lignes dudocument conservé. Cf. à l’inverse Magnani Soarès-Christen1999, p. 402.

22. Magnani Soarès-Christen 1999, p. 403.23. L’édition et l’analyse du texte a été faite par Mazel 2009,

p. 148-150.

vicomtale, à l’image du rôle que joue le monastèrede Montmajour pour les comtes de Provence17.

La création du monastère Sainte-Marie inter-vient dans ce contexte et permet de placer lesfemmes de la famille vicomtale à la tête de l’ab-baye (fig. 2).

La première abbesse se nomme Adalmoïs. Ceprénom est très rare en Provence à cette époque; ilne se rencontre qu’une autre fois dans la docu-mentation provençale, dans le cartulaire de Saint-Victor. Celui-ci conserve une donation des biens(CSV no 1073) de deux sœurs de l’archevêqued’Arles Raimbaud, Adalmoïs et Elesinde, prove-nant de l’héritage de leur père Boniface de Reil-lane. La date de l’acte, 1056, rend possible uneidentification avec l’abbesse de Saint-Sauveur,d’autant que les deux sœurs sont dites Deo dicatae.Paul Amargier a formulé l’hypothèse que Raim-baud de Reillane, leur frère, était apparenté à lafamille des vicomtes de Marseille18. On connaîtune épouse à leur père Boniface : Constance,mentionnée avec ses enfants Boniface minor(marié avec Mathilde), Foulques et Laugier. Ellene serait que sa seconde femme. En effet, Bonifacea eu six autres enfants, plus âgés, qui d’aprèsP. Amargier seraient nés d’un premier mariage :Atanulfus (déjà mort en 1034), Raimbaud, Boson(mort vers 1040), Adalaïs (mariée avec Guillaumed’Agout vers 1030) et nos deux sœurs. On saitcette famille proche des vicomtes de Marseille;ainsi pour les possessions d’Auriol, les deuxfamilles apparaissent ensemble dans les actes ducartulaire de Saint-Victor. L’hypothèse de PaulAmargier apparaît très cohérente et ferait de lapremière femme de Boniface une possible sœurdes vicomtes Guillaume II et Foulques (ou unejeune sœur de leur père?). Le choix d’Adalmoïscomme abbesse pourrait également être celui de

Raimbaud, nouvellement élu archevêque d’Arlesen 1030. Ancien moine de Saint-Victor, il connais-sait certainement l’histoire de l’ancien monastèrede femmes et pourrait avoir souhaité, aux côtésdes vicomtes, la renaissance de cette communauté.

Dans les mois qui suivent sa création, lemonastère est doté d’un temporel par les vicomteseux-mêmes ou à leur initiative : la terre du Lauretà Marseille (AVM no 81, non daté, probablement1031), l’église Sainte-Marie de Beaulieu à Solliès19

(AVM no 80, 1031), le quart de la villa d’Allauch etde ses dépendances (AVM no 82, 1032). La fonda-tion date probablement de 1031 et paraît difficile-ment plus ancienne.

D’après Ruffi (t. II, 50), Geoffroy, seigneur deRians, et sa femme Scotia font prendre le voile àleur fille Galburgue dans ce monastère en 1033; ils’agit de la nièce (par alliance) de Guillaume II leGros, par sa première femme Accelène et probable-ment la sœur de sa seconde femme depuis au moins1019, la vicomtesse Stéphanie20. En 1050, cette der-nière se retire dans ce monastère, si l’on s’en tient àla mention de femma religiosa indiquée dans laconfirmation de la possession des biens de Solliès21.En 1073 et 1077, l’abbesse en est Garsinde, dont ilest précisé en 1077 qu’elle est la sœur du (vicomte)Geoffroy et donc la fille de Guillaume II et de Sté-phanie. Plus qu’une simple fondation religieuse,c’est avant tout la création d’un monastère par lesvicomtes de Marseille en la personne de leur prin-cipal représentant, Guillaume II le Gros, et à desti-nation quasi exclusive des femmes de leur famille22.

Un monastère dans la tourmente

Il faut signaler le rattachement du monastèreféminin à l’abbaye Saint-Victor décidé parl’évêque Pons II en 106023. Florian Mazel a bien

43

Fig.

2 –

Arbr

e gé

néal

ogiq

ue s

impl

ifié

auto

ur d

u vi

com

te G

uilla

ume

II le

Gro

s (M

.Bo

uiro

n; e

n gr

as le

s pe

rson

nage

s en

rap

port

ave

c le

mon

astè

re).

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille44 Marc BOUIRON

24. Il semble bien que l’on doive lire predictum et non predictam;peut-être la lacune comprenait-elle le terme de cenobium oumonasterium.

25. Traduction de Florian Mazel et Armelle Le Huërou dansMazel 2009, p. 149. L’indication du lieu originel «totale-ment détruit de fond en comble» semble devoir êtredéconnectée de l’installation de la communauté elle-même.Peut-être témoigne-t-elle de la présence ancienne de bâti-ments (d’une église?) antérieure à 1030.

26. AD13 1 H 1117, fol. 37.27. Texte et traduction dans Bouiron 2009b, p. 54-55. Ce texte

est considéré par André Villard et Edouard Baratier commeune copie du XIIe siècle voire un faux (Playoust 1998, p. 89no 310). Pour notre part, nous ne nous prononcerons pas surla date exacte de la copie de notre exemplaire; en revanche,rien n’indique une forgerie.

28. Cf. Magnani Soarès-Christen 1999, p. 403.29. Belmon 1994, 152, 1, p. 41 no 24 : El Masel dedit Eustorgia,

montré qu’il ne fut probablement pas immédiate-ment suivi d’effet, ce qui entraîna une nouvellesouscription de l’acte par le successeur de Raim-baud, Aicard, archevêque d’Arles après 1069/1070.À la 9e ligne, le texte met en exergue avec un trèslarge alinea monasterium ancillarum Dei quod estinfra urbem Massiliam, ecclesiam scilicet sancteM[arie... (lacune d’environ 20 caractères)] adAcuas predictum24, et ipsam videlicet abbatiam cumomnibus que ad eam pertinent totam et ab integro [...].Le préambule de l’acte est extrêmement intéres-sant pour notre propos puisque l’évêque et sonfrère Geoffroi, vicomte de Marseille, motivent leurvolonté par la nécessité de «restaurer» (encoreune fois) ce monastère de femmes. «Et certes», ditle texte, «même notre père, le seigneur et véné-rable vicomte Guillaume en fit le vœu et il s’ef-força, moi Pons lui étant alors volontiers et avectrès grande dévotion favorable, d’établir ici desfemmes dévouées pour servir le Christ et derénover quelque peu et restaurer ledit lieu qu’ilavait trouvé totalement détruit de fond en comble.Mais maintenant, à cause de nos péchés, cesfemmes sont réduites à une indigence si grandepuisqu’elles ne peuvent absolument pas yvivre»25. Le monastère est donc, à cette date dansune phase difficile qui rend incertain son devenir.Pons II et Geoffroi, poursuivant la volonté de leurpère, s’efforcent de trouver des moyens de survi-vance en plaçant le monastère sous la dépendancedu monastère Saint-Victor. Les termes de l’actesont forts (volumus jam nunc firmiter idipsum perscrituram statuere) pour que ce transfert soit effectif.Mais l’indépendance de l’abbé de Saint-Victor parrapport à la famille vicomtale n’a pas permis à ceprojet d’aboutir, malgré la deuxième souscriptiondes environs de 1070. Dans les archives de Saint-Victor, l’inventaire de 1569 indique que l’onconserve seulement deux actes se rapportant aumonastère Saint-Sauveur26 : celui de 1060 déjàmentionné et une «coppie de la bulle de confirma-tion audit monastère St Sauveur de ses églises,

biens et dépendences» datée de 1246 (perduedepuis mais connue par ailleurs). Il est donc trèsprobable que le rattachement n’a jamais réelle-ment eu lieu car le «dossier» Saint-Sauveur auraitété plus étoffé.

Après une vacance probable à la tête de l’ab-baye entre 1060 et 1070, l’évêque s’est alorstourné vers un autre membre de sa famille, sademi-sœur Garsende, fille de la vicomtesse Sté-phanie déjà mentionnée. Il s’agit alors de trouverles moyens financiers pour que le monastèrepuisse survivre à la disparition proche du vieilévêque. La nouvelle abbesse est consacrée le jourmême où l’évêque donne au monastère la paroissedes Accoules, le 7 janvier 107327, peu de tempsavant la mort de Pons II (le 18 février). On saisitmieux ici l’importance que revêt pour l’évêquecette ultime nomination. Cet acte est en outre pro-bablement à l’origine d’une véritable possessionfoncière sur laquelle nous reviendrons dans lereste de notre étude.

Le grand cartulaire de Saint-Victor nous aconservé un dernier acte pour le XIe siècle (CSVno 88), daté d’avril 1077, dans lequel les monialesvendent à Saint-Victor la dîme d’une terre situéeprès de l’Huveaune. On notera que cet acte a étésigné par la comtesse Ermengarde, veuve du comteBertrand Ier, ainsi que par une partie de la congré-gation (dont une fille du vicomte Geoffroi, Ada-laïs). À cette date, la dénomination est claire : lesmoniales sont in monasterio sancte Marie ad Acuas28 etl’achat ne semble pas nécessiter une quelconqueautorisation victorine. La donation de 1060 est pro-bablement restée lettre morte, ce que confirme labulle récapitulant toutes les possessions du monas-tère Saint-Victor adressée à Bernard de Millau parGrégoire VII le 4 juillet 1079 (CSV no 843).

Durant cette période, on peut noter la pré-sence d’une moniale de la famille des seigneurs dePeyre en Gévaudan : Eustorge, fille d’Astorg (Ier)et de Pétronille de Carlat29. Elle fait partie de l’en-tourage des abbés de Saint-Victor puisqu’elle est la

45

filia Austorgi, mas I sancto Salvatori Kiriacensis post obitum suumet fuit monacha Maxilia et p. 42 no 27 : In Bertrandesco mas Id’alod quem dedit Eustorgia supradicta. Sur la famille de Peyre,voir Belmon 1992.

30. Pour la famille de Millau, voir Belmon 2008, p. 189-202.31. Sur tout ceci, qui reste bien évidemment très flou pour nous

par manque de textes, voir Bouiron 2009b, p. 47-48.32. Notons que l’on connaît un Raymond, neveu de Bernard et

Richard, fils de Bérenger et d’Adèle de Carlat, mentionné

seulement en 1061-1070 dans les actes de Millau : Belmon2008, p. 202. S’agit-il de notre évêque? Le prénom étantrelativement fréquent, il n’a pas été possible jusqu’à présentde donner une filiation à Raimond de Vita Eterna (dont lesurnom a probablement été donné à titre posthume).

33. Le texte nous en a été conservé seulement par Belsunce1747, t. I, p. 445-447.

34. Le texte en est publié par Belsunce (t. I, p. 468-471).35. GCNN Marseille no 161 (13 mars 1163).

nièce de l’évêque de Mende Aldebert, un des fer-vents partisans de la réforme grégorienne auxcôtés de Bernard et Richard de Millau, et la nièced’Adèle de Carlat, la femme de Bérenger deMillau, frère des mêmes abbés de Saint-Victor. Lestextes ne permettent pas de dater avec précision saprésence au monastère de Marseille mais il estvraisemblable de proposer le dernier quart duXIe siècle. Sa présence est importante à plus d’untitre. D’abord parce qu’elle atteste d’une influencedes victorins sur le monastère, ce qui ne semblaitpas évident avec la documentation «marseillaise»;ainsi le rôle de Rixendis de Millau, sœur des abbésBernard et Richard et femme du vicomte Geoffroin’est donc pas à négliger30. Ensuite parce que lessieurs de Peyre sont les principaux donateurs d’unmonastère fondé par Saint-Victor en 1062 grâce àla donation d’Astorg (Ier) et de son frère Aldebert àl’abbaye marseillaise : Saint-Sauveur de Chirac.

Notre documentation présente un hiatus pourla 1ère moitié du XIIe siècle, semblable à celle quel’on observe pour l’évêché. Il semble que lemonastère repasse alors sous la sujétion del’évêque, comme l’énonce l’inventaire desarchives de Saint-Victor de 1569 : «Du monastaireSt Sauveur dans Marseille séparé de la subgectiondu présent monastère St Victor, et mys soubz celledu sieur évesque de Marseille». Par rapport à ladernière volonté de Pons II, les temps ont bienchangé : l’évêque est en butte à l’hostilité de sonchapitre qui cherche à s’émanciper. Le successeurde Pons, Raymond de Vita Eterna (évêque de 1073à 1122), est alors obligé de s’établir sur la butte desCarmes (appelée Roquebarbe au Moyen Âge)tandis qu’un partage réel s’établit entre la villedépendant des vicomtes et celle relevant del’évêque31. En particulier, il est en butte à un desvicomtes, Pons de Peinier, fils de Geoffroi. Comptetenu de la date de nomination de notre évêque, ila très probablement été choisi par le pape et sonlégat Bernard de Millau dans l’entourage des Lan-

guedociens32; la réaction forte de Pons de Peynierà la fois contre les victorins et contre l’Église deMarseille a probablement pour origine la volontéde contrer une mainmise forte des familles nonmarseillaises. Le vicomte, excommunié, est forcéde restitué les biens spoliés et de conclure une paixavec l’évêque en novembre 112133.

On peut imaginer que durant cette période, lemonastère Sainte-Marie connaît une nouvelledésaffection qui va conduire à une seconde restau-ration, qui s’accompagne cette fois-ci d’un chan-gement de dénomination puisqu’il prend le nomde Saint-Sauveur. Le nom même du monastèreintrigue dans le contexte marseillais. Si la titula-ture de la cathédrale d’Aix est bien Saint-Sauveur(dont l’un des fils du vicomte Geoffroi, PierreGeoffroi est archevêque de 1082 à 1101), le nou-veau nom est-il en lien avec une communautéexistante (comme Saint-Sauveur de Chirac) oud’un vocable avec une signification particulière?Nous y reviendrons en conclusion.

Le nouveau monastère Saint-Sauveur

Dans la bulle d’Anastase IV, du 30 décembre115334, recensant les biens de l’Église de Marseille,le monastère apparaît sous la dénomination deS. Salvatoris de las Achoas, quod infra muros Massiliasitum est. Il est mentionné au tout début du texte,avant même la ville épiscopale, Roquebarbe et leport de Porte Galle. C’est dire l’importance de cetétablissement monastique (et surtout de ses posses-sions) pour l’évêque, alors que l’église Sancta Mariade las Achoas est perdue dans la liste de toutes leséglises du diocèse. Dix ans plus tard, on trouve ànouveau la mention de S. Salvatoris de las Acuas lorsd’un litige entre les moniales et le Chapitre35.

Le monastère a donc changé de titulature avant1153. A-t-il pour autant changé d’emplacement?Deux arguments peuvent laisser penser que lecouvent, nouvellement dénommé Saint-Sauveur,

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille46 Marc BOUIRON

36. GCNN Marseille no 164 (17 avril 1164), édité d’après le textedes MGH et traduit par Pécout 2009a, p. 172-175.

37. GCNN Marseille no 1104 (23 janvier et 1er février 1179). Il sub-siste ensuite les infrastructures du couvent auprès de l’églisedes Accoules, comme en témoigne la maison inventoriéedans les biens de Stephaneti Civate le 16 mars 1278, sous ladirecte du monastère Saint-Sauveur, et qui confronte cumquodam viridario claustre beate Marie de Acuis (Blancard 1884-

1885, II, p. 411) qui ne se justifie pas pour une simple égliseparoissiale.

38. Mgr Belsunce (1747, t. II, p. 60-61) place entre les deux uneabbesse Marie, sur la base d’une mauvaise lecture de l’actede 1188 (annexe 1, texte no 3).

39. Les blocs ont été conservés, cf. Ramière de Fortanier 1975,p. 295-304.

est toujours à côté de l’église des Accoules. Toutd’abord la titulature qu’il porte dans la bulled’Anastase IV (de las Achoas) ou dans l’acte de 1163ne se comprend que si l’on admet que Saint-Sauveur et l’église Sainte-Marie ont tous deux lamême localisation. D’autre part, Ruffi indiqueavoir lu dans un acte du milieu du XIIIe siècle quele clocher de l’église portait le nom de tour de Sau-veterre (et encore en 1359), nom donné égalementà la cloche qui y était suspendue. Or, le nom sembleêtre un rappel de celui de Sancti-Salvatoris, c’est-à-dire de Saint-Sauveur. Ruffi (t. II, 58) rapportecependant, d’après un vieux manuscrit du monas-tère, que celui-ci changea de nom lorsque lesmoniales s’installèrent sur la future place deLenche, «en mémoire de ce que le Sauveur dumonde se transfigura sur la Montagne de Thabor».Enfin, les délimitations de la paroisse des Accoules(dans l’acte du 13 mars 1163) comme de la villeépiscopale en 116436 placent leur communauté àmi-chemin entre le Château Babon (à l’ouest) etRoquebarbe (butte des Carmes, à l’est), c’est-à-direà l’emplacement des Accoules.

Bien qu’il soit évidemment impossible d’êtreaffirmatif, il nous semble que dans un premiertemps le monastère nouvellement dénomméSaint-Sauveur n’a pas déménagé, peut-être letemps que les nouveaux bâtiments soientconstruits. C’est en revanche chose faite en 1179,lorsque l’on mentionne pour la première fois uneéglise Saint-Sauveur à l’emplacement qu’on luiconnaît par la suite37 (fig. 3).

Nous connaissons plusieurs abbesses pour laseconde moitié du XIIe siècle. Tout d’abord peut-être Ursanne, prioressa de l’acte de 1163. Puis Ada-lacie, mentionnée en 1180 et en janvier 1187(annexe, texte no 2) et dans l’acte no 54 des cahiers.Par la suite, c’est Hermeline de Baux qui dirige lemonastère (annexe, texte no 4)38. C’est elle quiapparaît sur l’inscription datée de 1203 signalant lareconstruction de l’église des Accoules, gravée surles blocs supportant l’ancien bénitier39. Elle est pro-bablement la sœur du vicomte Hugues de Baux et

fille de Bertrand de Baux. C’est de son abbatiat quedate le registre de droits de mutation que nousallons maintenant analyser.

LE REGISTRE DE MUTATION, TÉMOIN

DES MARSEILLAIS DE LA 1ère MOITIÉ

DU XIIIe SIÈCLE

Le document conservé dans les archives deSaint-Sauveur se présente sous la forme de deuxcahiers à l’écriture uniforme. Le premier comprend42 actes passés entre le 9 septembre 1216 et le 17août 1220; le second cahier contient 54 actes, lepremier daté du même jour que le dernier acte dupremier cahier et le dernier passé le 18 décembre1224. Cet ultime acte ne semble pas avoir été ter-miné : il manque la valeur du cens et la mention dunotaire qui a enregistré l’acte.

Nous ajoutons en annexe la transcriptiond’autres actes se trouvant dans les archives deSaint-Sauveur et ayant un rapport avec les posses-sions foncières de l’abbaye intra muros.

La nature des actes

Les cahiers analysés gardent la trace de toutesles transactions ou des litiges affectant les biens-fonds. On rencontre plusieurs types d’actes dans leregistre : des ventes (87 actes), cinq investitures(no 14, 49, 54, 72 et 73), un bail à acapte (no 78),une remissio de don (no 18), un paiement encréance (datio in solutum) (no 84) et une sentencearbitrale (no 5).

Les actes de vente se présentent toujours de lamême manière :

– en marge le nom de l’acquéreur (l’acheteurprincipal lorsqu’ils sont plusieurs);

– la date avec indication du jour, de l’année(au début de chaque folio) et moins régulièrementde l’indiction. Celle-ci est la plupart du tempserronée : 4e (au lieu de 5e) indiction pour le 19décembre 1216 ou le 6 juin 1217, 7e (au lieu de 8e)

47

40. Ce notaire est connu par d’autres actes, en particulier ceuxde la famille de Manduel, publiés par Louis Blancard. Le pre-mier acte où il apparaît, déjà en tant que «publicus notariusMassilie» (no 3), date du 22 mars 1210. Le dernier est du 19août 1243 (no 96). En cela, il appartient à la génération pré-cédant Giraud Amalric. Les autres actes le concernant passéspar la commune s’inscrivent dans cette fourchette chrono-

logique : du 7 novembre 1212 (Bourrilly 1925, PJ no XI) au26 juin 1243 (Bourrilly 1925, PJ no XXXVI).

41. Les actes présentent des variantes. Les no 14 et 73 ont lau-davit et confirmavit et instrumentum dicte laudationis et confirma-tionis à la fin indiquant probablement un renouvellementd’investiture; le no 54 a laudavit et concessit et instrumentumdicte laudationis à la fin.

Fig. 3 – Plan de Marseille vers 1180 (M. Bouiron).

pour le 26 novembre 1219, le 2 janvier 1220 ou le8 juin 1220 ...;

– le nom du (des) vendeur(s);– le nom de l’ (des) acquéreur(s);– la nature du bien dont on précise qu’il «est

sous la seigneurie du monastère Saint-Sauveur»;– les confronts;– le prix;– l’acceptation de la vente par l’abbesse Her-

meline, qui indique le prix du cens payable à laSaint-Thomas (soit le 21 décembre) et dit en per-cevoir le trézain;

– la mention du notaire qui a rédigé l’instru-ment de l’acte; il s’agit pour tous les actes deJanuarius40.

On notera la forme particulière des actes no 39et 80, dans lesquels on signale d’abord la ventefranche de trézain puis la perception du trézainpar l’abbesse. Chaque vente fait en effet l’objet dedroits de mutation, appelés trézain et correspon-dant au douzième du montant de la vente (consti-tuant ainsi une treizième part d’où le nom) et quisont payés au seigneur éminent, ici le monastèreSaint-Sauveur. Le fait qu’il s’agisse bien d’une trei-zième part est confirmé par le texte de 1187(annexe, texte no 2) : «tresdecim partem».

Les actes d’investiture ont une formulationlégèrement différente. Après la date est men-tionnée l’abbesse Hermeline qui a concédé etconfirmé41 à l’emphytéote dont le nom suit, le bien

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille48 Marc BOUIRON

Fig. 4 – Nombre d’actes en cumul mensuel.

décrit avec ses confronts. Sont rappelés ensuite laseigneurie du monastère, la valeur du cens à payerà la Saint-Thomas et enfin le nom du notaire qui aécrit l’instrument de cette investiture.

Quelques actes sortent de ces deux schémas ettémoignent de la variété des mutations des biens.L’acte no 49 est d’une formulation mixte. Il est pré-cisé à la fin qu’il s’agit d’un acte de vente, mais la for-mulation s’apparente à une investiture (l’abbesselaudavit et confirmavit). On trouve ensuite le nom desvendeurs et le prix, mais la vente est franche de tré-zain. Enfin, le rédacteur ayant oublié les confronts,les reporte à la fin de l’acte. L’acte no 73 mentionneégalement le nom des vendeurs, la valeur du cens etdu trézain (mais pas le prix de la vente).

Le bail à acapte (no 78) est semblable par saformulation aux actes d’investiture mais il men-tionne la valeur de l’acapte (ici 110 sous deroyaux). La fin de l’acte indique la rédaction d’uninstrumentum acapti.

Le «don» (no 18) fait par Bernard Remapenchaet sa femme à sa belle-mère Fida est accompagnéd’une remissio de 8 livres. La valeur du trézainsignalée ici de façon spécifique (13 sous et 4deniers) correspond bien au douzième du prix. Defaçon exceptionnelle, il n’est pas indiqué de trans-cription d’instrument de l’acte par un notaire.

Le paiement en créance (no 84) est considérécomme une mutation et fait l’objet du paiementdu trézain, avec indication de la valeur du cens.

Enfin, l’acte no 5 est un jugement arbitralrendu par Raymond Juliani, chanoine de Mar-seille, et Hélias de Nazare, entre l’abbesse Herme-line représentant le monastère Saint-Sauveur etPons Amalric. Il confirme la seigneurie du monas-tère sur le casal de Pons Amalric; celui-ci doit doncle versement du cens correspondant (8 sous). Il estprécisé que le notaire Januarius a rédigé deux ins-truments séparés «per alfabetum», donc une chartechirographe.

La répartition des différents types d’actes doitêtre assez révélateur de ce qu’une abbaye perçoit àcette époque.

La date des actes

Le nombre d’actes est assez inégal sur lapériode (fig. 4 et 5).

On note en particulier l’absence totale demutation de propriétés entre la mi-octobre 1217 etla fin novembre 1219, ce qui semble plutôtanormal compte tenu de la régularité de l’écritureet de l’enregistrement des actes pour les autresannées. Peut-être faut-il mettre en relation ce

49

42. Bourrilly 1925, p. 70-73; Pécout 2009b, p. 188.43. GCNN Marseille no 224 (14 janvier 1223).44. GCNN Marsei l le no 220 (23 janvier 1219) et 226

(février 1223).45. GCNN Marseille no 223 et 229.

Fig. 5 – Nombre d’actes et valeur du trézain perçu par année.

phénomène avec les événements intervenus àMarseille à la même époque. À cette date en effet,le développement du mouvement communalentraîne de nombreux troubles à l’encontre del’évêque et des religieux, allant jusqu’à l’ex-communication des Marseillais et la dissolution dela Confrérie du Saint-Esprit qui représente lacommune. Ces événements ne prennent véritable-ment fin qu’avec l’accord du 23 janvier 122042. Or,les possessions de l’abbaye se trouvent en pleincœur de la zone dans laquelle est installée laConfrérie; c’est là en particulier que sera édifié, àpartir de 1225, le palais communal. Il n’est pasimpossible que le blocage des ressources finan-cières (en particulier des droits de mutation) aitservi à faire fléchir l’évêque; notre documentpourrait en conserver la trace. Un rattrapage s’ef-fectue en 1220 : le nombre d’actes est le double dece qu’il était en 1217. C’est bien la preuve que l’ab-sence d’actes durant 2 ans n’était pas naturelle.

Le nombre d’actes décroît ensuite de manièrerégulière jusqu’à 7 à 8 actes annuels en 1223 et1224. On observe une deuxième période d’ab-

sence de mutations, plus courte, entre février etseptembre 1223. Or, les troubles ont repris en1223 : dès le début de cette année, l’évêque Pierrede Montlaur condamne les empiètements deshabitants de la ville épiscopale contre sa juridic-tion43; en parallèle, il sollicite une confirmationpar l’empereur Frédéric II d’une conventionpassée avec les recteurs de la ville basse quatre ansplus tôt44. Durant la même période, l’empereurrenouvelle également la bulle de Frédéric Ier de1164 en mai 1222 et mai 122545. On le voit, les rap-ports très difficiles entre les Marseillais et l’évêque(comme d’ailleurs avec Saint-Victor) ont dû serépercuter également sur l’abbaye Saint-Sauveur,perçue comme très proche de l’évêque (par sasujétion) et des vicomtes (l’abbesse est la sœurd’un des vicomtes).

Les Marseillais, acheteurs et vendeurs

Ce document présente également l’intérêt denous donner un grand nombre de noms de Mar-seillais sur une assez courte période (8 ans). Ontrouve ainsi, en tenant compte des doublons quel’on peut repérer, 495 noms différents, dont celuide nombreuses femmes. L’intérêt vient égalementdu fait que nous sommes, à cette date, à la périodecharnière où les patronymes commencent à sefixer. La plupart des hommes portent encore des«noms» différents de ceux de leur père. AinsiPierre Aicardi (no 55 et 81) est le fils de feu PierreGuillelmi, Guillaume Bauciani (no 93) de feu R. deCavaillon et Pons Juliani (no 93) de feu Pierre Res-satus; Raymond de Firmianeges et Jean de Artezonasont tous les deux fils de feu Pons Cargatoris(no 26). Parfois, le fils porte comme nom leprénom du père : Jacques Bonet (no 37) est fils defeu Bonet Pelliparii, Guillaume Gandolf (no 36) deGandolf de Estamira. À l’inverse, certainscommencent à porter le même nom : PierreLianson (no 46) est fils d’autre Pierre Lianson,Pierre d’Avignon (no 55, 81) est fils de feu autrePierre d’Avignon, Isnard de Bersa (no 96) est filsde Bertrand de Bersa, Marie Rostaing (no 88) estfille de Raymond Rostaing.

Les femmes n’ont pas systématiquement le

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille50 Marc BOUIRON

Fig. 6 – Les différents vendeurs.

Fig. 7 – Les différents acheteurs.

même nom que leur mari comme ce sera le casultérieurement : Marie Corderie (no 90) est lafemme de Bon-Jean Caisserie, Marie Segerie(no 83) est la femme de Hugues Amilii.

Les vendeurs (tab. 1 et fig. 6) des maisons etautres terrains sont majoritairement des couples(44,9%), parfois avec leurs enfants, le mari ou lafemme apparaissant en premier lors de la vente.

Tableau 1

VENDEURS ET ACHETEURS

ACHETEURS % VENDEURS %

Couple 26 29,9% 39 44,8%Homme seul 45 51,7% 22 25,3%Femme seule 9 10,3% 9 10,3%Veuf/veuveavec enfants

3 3,5% 6 6,9%

Fratries 3 3,5% 7 8,1%Plusieurspersonnes

1 1,1% 4 4,6%

87 100% 87 100%

C’est donc une cellule familiale qui possède lebien. Les hommes seuls viennent ensuite (25,3%)puis les femmes seules (10,3%). Enfin on trouveégalement des veufs ou veuves avec enfants(6,9%), des fratries (8,1%) et quelques groupes deplusieurs personnes associées dans une mêmevente (4,6%).

Parmi les acheteurs (tab. 1 et fig. 7), ce sontsurtout les hommes seuls qui sont mentionnés(51,7%), les couples ne venant qu’ensuite(29,9%).

La distorsion entre vendeurs et acheteurs ten-drait à montrer que les hommes seuls peuventacheter au nom de leur famille, sans que l’acte engarde trace, ou bien que les hommes achètent desbiens qu’ils revendent plus tard après leurmariage. Mais nous sommes là face à des résumésd’actes, dont le monastère n’a conservé qu’unepartie de l’information.

On trouve ensuite dans les acheteurs desfemmes seules, avec le même pourcentage quepour les vendeurs (10,3%) ce qui est ici cohérent.Les veufs ou veuves avec enfants et les fratries sontdeux fois moins nombreux que parmi les vendeurs(3,5% chacun); enfin un seul acte concerne unachat par plusieurs personnes (1,2%).

LES TERRAINS

Les deux cahiers nous ont conservé des muta-tions de biens-fonds situés exclusivement à l’inté-rieur de la ville. On peut imaginer que d’autresterrains (terres, vignes, ...) auraient pu faire l’objetde ventes consignées dans le registre mais l’abbayesemble relativement pauvre en dehors de ses biensurbains. Les actes permettent d’approcher l’oc-cupation des terrains et les surfaces bâties.

La nature des terrains et la valeur d’achat

La majeure partie des actes de mutationconcerne des maisons : 62 actes (soit les deux tiers)pour une maison, 2 actes la vente de deux maisons,1 acte pour la vente de maisons en nombre indéter-minées et 1 pour une maison avec casal. Plusieurs

51

46. L’ensemble est acquis en deux fois par Gaufridus Mainerii etsa femme Huga de Pierre Lianson (les 3⁄4) et de Jean Lianson(1⁄4), certainement frères, fils et héritiers de feu PierreLianson. Le cens indiqué de 7 deniers semble s’appliquer à

l’ensemble de la maison.47. C’est la dénomination consacrée dans les textes d’archives

marseillais d’époque moderne.

Tableau 2

VALEUR DES VENTES, DES CENS ET DES TRÉZAINS

No de l’acte Prix (£) cens (d) trézain Surface au sol?

1 14,08 16 1,17 76,8

2 8,33 24 0,69 115,2

3 50,00 26 4,17 124,8

4 50,00 10 4,17 48

5

6 20,00 16 1,67 76,8

7 21,67 72 1,81 345,6

8 10,00 12 0,83 57,6

9 90,00 16 7,50 76,8

10 75,00 32 6,25 153,6

11 49,83 20 4,15 96

12 26,00 20 2,17 96

13 116,00 8 9,67 38,4

14

15 22,00 6 1,83 28,8

16 12,50 24 1,04 115,2

17 130,00 16 10,83 76,8

18

19 14,50 6 1,21 28,8

20 28,17 48 2,35 230,4

21 15,00 8 1,25 38,4

No de l’acte Prix (£) cens (d) trézain Surface au sol?

22 65,00 16 5,42 76,8

23 66,63 16 5,55 76,8

24 108,00 2 9,00 9,6

25 15,00 16 1,25 76,8

26 63,83 14 5,32 67,2

27 195,00 12 16,25 57,6

28 24,38 12 2,03 57,6

29 55,00 10 4,58 48

30 28,00 1 2,33 4,8

31 25,00 6 2,08 28,8

32 75,00 12 6,25 57,6

33 55,00 8 4,58 38,4

34 110,00 4 9,17 19,2

35 7,50 6 0,63 28,8

36 250,50 18 20,88 86,4

37

38 24,00 20 2,00 69

39 27,00 12 2,25 57,6

40 52,08 10 4,34 48

41 104,00 6 8,67 28,8

42 40,00 12 3,33 57,6

(à suivre)

actes portent sur des ventes de parts de maisons enindivis, souvent la moitié de la maison (7 actes)mais également 1 vente de trois quarts, 1 vented’un tiers et 1 vente d’un quart de maison.

On le voit, l’emprise des terrains relevant del’abbaye Saint-Sauveur est très majoritairementoccupée par des maisons, puisqu’elles font l’objet,au total, de 75 actes de mutation (soit plus destrois quarts de notre corpus). Quelques-unsconcernent la même maison : les no 46 et 66 cor-respondent aux trois-quarts et au quart restant46,les no 51 et 60 aux deux moitiés d’une même mai-son; les no 9 et 80, 22 et 65, 17 et 41 à la vente dela même maison. Au total, on compte donc 72maisons différentes.

Les places «à bâtir maison»47 (casal) sont assez

peu nombreuses : seulement 4 actes, plus 1 pourun demi casal et 1 pour un quart. Le texte mention-nant les «scaria» doit se comprendre de la mêmemanière si l’on prend en compte l’acte no 20 (vented’un casal) et l’acte no 50, vente de deux scaria dontl’un correspond au casal de l’acte précédent.

Enfin 2 actes concernent la vente de prés et 1la vente d’un rocher.

Le prix de vente des biens indiqué dans lesactes est intéressant à observer (tab. 2 et fig. 8).

La valeur de la majorité des biens est compriseentre 11 et 50 livres, avec un pic pour la four-chette 21-50 livres. Quatorze biens, soit 16%, ontcependant une valeur d’achat supérieure à 100livres, montant assez élevé.

Comme de nos jours, la vente et l’achat

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille52 Marc BOUIRON

No de l’acte Prix (£) cens (d) trézain Surface au sol?

43 7,00 5 0,58 24

44 50,00 12 4,17 57,6

45 34,50 8 2,88 38,4

46 50,00 7 4,17 33,6

47 50,00 8 4,17 38,4

48 50,00 18 4,17 86,4

49

50 225,00 64 18,75 307,2

51 19,00 4,5 1,58 21,6

52 13,00 6 1,08 28,8

53 8,00 6 0,67 28,8

54

55 20,83 6 1,74 28,8

56 86,00 8 7,17 38,4

57 60,00 12 5,00 57,6

58 43,00 13 3,58 62,4

59 10,00 0,83

60 16,00 4,5 1,33 21,6

61 25,00 6 2,08 28,8

62 200,00 18 16,67 86,4

63 60,00 36 5,00 172,8

64 50,00 11,5 4,17 55,2

65 56,33 16 4,69 76,8

66 18,42 7 1,53 33,6

67 40,00 3,33

68 12,00 4 1,00 19,2

69 13,00 12 1,08 57,6

No de l’acte Prix (£) cens (d) trézain Surface au sol?

70 85,00 7,5 7,08 36

71 84,95 10 7,08 48

72

73

74 15,00 12 1,25 57,6

75 46,00 18 3,83 86,4

76 15,63 12 1,30 57,6

77 30,28 12 2,52 57,6

78

79 80,00 20 6,67 96

80 110,00 16 9,17 76,8

81 8,33 7 0,69 33,6

82 17,00 21 1,42 100,8

83 180,00 30 15,00 144

84 0,00

85 175,00 30 14,58 144

86 162,50 18 13,54 86,4

87 110,00 18 9,17 86,4

88 18,00 14 1,50 67,2

89 10,42 6 0,87 28,8

90 17,58 3 1,47 14,4

91 70,00 24 5,83 115,2

92 63,00 12 5,25 57,6

93 45,00 12 3,75 57,6

94 18,42 9 1,53 43,2

95 17,00 4,5 1,42 21,6

96 35,00 2,92

peuvent se succéder rapidement dans le temps. Le10 janvier 1220, Marie Bordine vend sa maison àMartin Castanea. Il s’agit visiblement d’une trèsbelle maison puisqu’elle en tire 195 livres, soitquasiment la somme la plus élevée de notre cor-pus. Moins d’un mois plus tard, le 6 février, elleachète une nouvelle maison pour 55 livres.

Les ventes qui concernent la même maisonmontrent des situations contrastées. Dans un cas(no 9 et 80), le vendeur réalise une plus-value de

20 livres en 5 ans et demi; dans un second cas(no 22 et 65) la plus-value est très faible, à peine 1livre en moins de 2 ans. Enfin, le dernier cas(no 17 et 41) rend compte d’une perte de 26 livresen 3 ans.

Cens, trézain et surface des terrains

Tous les terrains sous la seigneurie de Saint-Sauveur sont soumis au paiement d’un cens. La

53

48. Voir Bouiron – Rigaud 2011, p. 250.49. Nous n’avons les dimensions que de deux côtés, mais on

peut supposer que le calcul du cens n’impliquait pas unarpentage très élaboré.

Fig. 8 – Répartition de la valeur d’achat des biens.

Fig. 9 – Répartition des cens.

Fig. 10 – Relation entre le prix de vente et la valeur du cens.

grande majorité des actes indique un cens qui estcompris entre 1 et 18 deniers (soit 1 sou et demi)(fig. 9).

Le nombre important de données dont nousdisposons grâce aux cahiers permet d’étudier plusfinement la fixation de la valeur du cens. Le gra-phique de la fig. 10 montre qu’il n’existe aucunecorrélation entre le prix payé (et donc le trézainversé) et le montant du cens.

Dans l’étude conduite sur les maisons retrou-vées lors des fouilles de la place Bargemon, nousavons pu mettre en évidence une valeur de censcomprise entre 1,2 et 1,33 denier par canne carrée(soit 1 denier et 1/5 et 1 dernier et 1/3) selon ce queversent les habitants des maisons en 129848. L’acteque nous publions en annexe (no 4) se rapporte à

un terrain dont on nous précise qu’il mesure perfrontem 20 cannes sur son côté occidental et 3cannes sur sa face méridionale, soit une surfacemoyenne de 60 cannes carrées. Le cens pour cethonor est de 6 sous, soit 72 deniers; si l’on s’en tientà la surface donnée49, la valeur est de 1 denier et1/5 (= 1,2 d) par canne carrée, ce qui correspond àune des valeurs que nous avions proposée.

La valeur du cens semble être un bon moyen,pour cette période, d’estimer la surface au sol desterrains, en particulier ceux sur lesquels sontconstruits les maisons. En effet, on ne remarqueaucune majoration dans les cens sur les terrainsbâtis.

Si l’on restitue un rapport cens/surface de 1,2denier par canne carrée (correspondant à environ4 m2), il est possible d’approcher la superficie desterrains. La quasi-totalité ne dépasse pas les100 m2 au sol, et parmi ceux-ci la plupart sontcompris entre 50 et 100 m2. On observe quelquesincohérences avec ce calcul : les doubles maisons(no 24 et 30) paient un cens très bas qui corres-pondrait pour les deux premières à 10 m2 (autotal?) et pour les deux secondes à 5 m2.

On l’a dit, le trézain est calculé sur le douzièmedu montant de la vente. Il est dû au seigneuréminent, mais peut être perçu par d’autres (voir lelitige entre Saint-Sauveur et Anselme l’aîné,annexe, texte no 6). Le montant est évidemmentbeaucoup plus élevé que celui du cens; plus les

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille54 Marc BOUIRON

Fig. 11 – Cumul mensuel des valeurs de trézain et de cens, avec rappel du nombre d’actes.

mutations sont fréquentes et plus le montant totaldes trézains sera important (fig. 11).

Par rapport au trézain, le cens a seulement uncaractère recognitif et n’est pas destiné à l’enri-chissement du seigneur éminent. Le trézainconstitue lui la véritable source financière; sur leshuit années d’enregistrement, la valeur moyennede sa perception annuelle est de 47 livres, àcomparer aux 0,61 livres que rapportent annuelle-ment les cens.

LE POSITIONNEMENT DES BIENS-FONDS

DANS LA VILLE

Grâce aux études menées depuis plusieursannées dans les fonds d’archives marseillais, il estpossible de repositionner les possessions de l’ab-baye dans la topographie de la ville médiévale.

Les îlots

L’étude des confronts ne permet pas de resti-tuer avec certitude l’ensemble des îlots concernéspar les possessions du monastère Saint-Sauveur.Notre corpus n’est pas assez complet et les

confronts manquent de précision : ils n’indiquentpas d’orientation cardinale ni de noms de rue.Toutefois, plusieurs îlots peuvent être appréhen-dés par l’étude des confronts; il sera peut-être pos-sible par recoupement avec d’autres textes d’enrepositionner certains dans la topographie marseil-laise. Le tableau en annexe (tableau no 2) donne leregroupement par îlot avec la valeur du cens et lasurface possible des maisons. Les îlots sont déter-minés par des rues publiques (via publica) et pardes traverses (via transversia) – que l’on supposeplus petites – ou des ruelles (androna, no 34, 52,61). Aucune indication d’orientation cardinalen’étant présente, il n’est pas possible d’orienter lesconfronts.

Quelques maisons peuvent être positionnéesplus précisément avec des marqueurs topogra-phiques connus : la maison acquises par la famillede Olivaria (no 11) et celle baillée en acapte à Pierred’Allauch et sa femme (no 78) confrontent lemonastère; un des emplacements appelés scaria(no 50) confronte le cimetière des Accoules. Maisces maisons sont isolées par rapport à l’ensembledes actes.

Plusieurs maisons peuvent être regroupées

55

50. Le site de Marseille comprend trois buttes alignées quasi-ment d’ouest en est : la butte Saint-Laurent, la butte desMoulins (avec une deuxième petite hauteur la butte de laRoquette) et la butte des Carmes. Les possessions de Saint-

Sauveur sont localisées au sud de la butte des Moulins. Surla topographique naturelle de Marseille, voir Bouiron –Gantès 2001, p. 23-34.

Fig. 12 – Plan des îlots dépendant de Saint-Sauveur (restitution fin du XVe siècle), entre l’ancienne ville comtale (à l’est) et l’ancienne ville épiscopale(à l’ouest) avec indication des deux zones analysées. En pointillés, la délimitation des villes en 1220 (M. Bouiron).

dans l’îlot de l’hôpital du Saint-Esprit, situé à l’estdes Accoules : la maison achetée par la veuve deGuillaume Anselme (no 53), celle achetée parGuillaume d’Acre (no 61), celle dont le quart estconfirmé à Donat Fornerio (no 72), la maison dontun tiers est acquis par Enguilran de Salviac (no 83)et enfin celle vendue à Guillaume Aubin (no 85).

On peut proposer également un îlotagecommun pour les maisons qui confrontent lerocher (no 1 et 3, cette dernière confrontant lamaison de l’acte no 43), peut-être au sud-est de labutte des Moulins ou à proximité de la butte de laRoquette50.

Enfin, les textes donnés en annexe permettentde réfléchir plus avant sur certaines maisonsmieux localisées. Nous laissons pour le chapitresuivant le texte no 7 pour nous concentrer sur lesdeux actes de 1204 et 1205 (no 4 et 5) (fig. 12).

Le premier concerne le bail en acapte par Guil-laume Amat d’un honor de 40 m de côté à l’ouestet 6 m au sud. Sur ces deux faces, les confronts

sont signalés via mediante, c’est-à-dire situés del’autre côté d’une rue. Au sud, le terrain est envis-à-vis de la maison de Gautier Sartoris, quiapparaît également dans le second acte, la vented’une maison par Pontia et ses filles à Pierre Ser-raillier. La maison de Pontia est donc positionnéedans l’îlot situé au sud de celui où se trouve l’ho-nor. Elle confronte deux rues, l’une qui va àl’église Sainte-Marie des Accoules et la seconde auport. Dernière précision qui nous permet d’accro-cher tout ceci dans la topographie de Marseillemédiévale, l’honor confronte la platea monasterii àl’ouest. Cette place est l’ancêtre de la place deLenche qui a été agrandie tout au long duMoyen Âge; elle était à l’origine au plus proche dumonastère, dans la partie sud de la place actuelle.Dès lors on peut proposer d’identifier la rue àl’ouest de l’honor avec le prolongement de la rueRadeau, celle qui mène à l’église des Accoulesavec la rue Caisserie et la rue qui conduit au portavec la rue de l’Amandier.

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille56 Marc BOUIRON

51. Pour les données archéologiques, voir Paone – Thernot 2011.Pour les données d’archives médiévales, Bouiron – Rigaud2011.

52. Personnage majeur de l’histoire de Marseille, il est le pre-mier acteur de l’émergence de la commune marseillaise.Ainsi, son dernier acte connu, le 2 avril 1213, concerne lerachat du quart des lesdes que possédait le vicomte Ray-mond de Baux (Bourrilly 1925, PJ no XIV). Il fait son testa-ment le 22 février 1213 (CSV no 1005), après avoir dotél’église qu’il a fondé sur la rive sud, Sainte-Marie de Paradis(CSV no 1003 et 1004).

53. Bouiron 2001a, p. 243; voir également l’arbre généalogiquede la famille Anselme en planche hors texte.

54. L’acte no 36 concerne la vente par Guillaume Gandolf, fils defeu Gandolf d’Estamira, à Guillaume Auriol d’une maisonincluse peut-être au nord de cet îlot puisqu’elle confronted’un côté les maisons d’Obert Toxici et de Pierre Auriol, del’autre les maisons d’Assaud de Agrillano et de Jean Gandolf,d’un troisième côté la maison d’Huga, mère de GuillaumeGandolf et enfin la voie publique. La valeur du cens, 18deniers, pourrait correspondre à une surface d’environ84 m2.

Autour du Palais communal : le démantèle-ment de la seigneurie de Saint-Sauveur

La fouille de la place Bargemon a été l’occasionde réaliser une étude d’archives poussée sur lespropriétés situées entre l’actuelle mairie et l’églisedes Accoules (fig. 13)51. Nous avons pu mettre enévidence qu’à partir de la fin du XIIIe siècle aumoins le monastère Saint-Sauveur ne possèdeplus que quelques biens-fonds, en limite de la rueAurivellarie (actuelle Grand-Rue) et à l’ouest dupalais comtal, tout le reste étant aux mains soit deseigneurs laïcs soit du comte de Provence. Or lepremier registre de recensement de Charles Ier

d’Anjou, rédigé en 1265, indique qu’un certainnombre de possessions proviennent de la confisca-tion des biens de Briton Anselme, un de ses plusfarouches opposants, banni en 1262. Certaines desmaisons retrouvées en fouille faisaient partie desbiens confisqués.

Dans le cadre de la présente étude, l’approfon-dissement des liens avec le monastère Saint-Sauveur nous permet de faire remonter laconnaissance de la propriété jusqu’au début duXIIe siècle. Le fonds d’archives du monastèreconserve en effet la transcription d’une action enjustice entre le monastère et l’un des grands per-sonnages marseillais, Anselme Fer (voir texte enannexe, no 7). Nous sommes ici en 1214, lors de lamontée en puissance de la commune marseillaise.Le personnage en question est le fils de l’ancienviguier des vicomtes Hugues Fer52, mort probable-ment l’année précédente; il devient très vite undes principaux chevaliers de Raymond Béren-ger V. Marié à Sybinde de Signes, il est le père deBriton et de Guigues Anselme, ce dernier pèred’une Françoise Anselme dont nous avons eu l’oc-casion d’étudier certaines des possessions subur-baines53.

L’analyse du document permet de mettre enévidence deux îlots qui font l’objet d’une réclama-tion de propriété de la part du monastère Saint-Sauveur. L’abbesse profite certainement du décèsd’Hugues Fer pour tenter de récupérer des terrainsqu’elle lui a probablement cédés. L’acte ne dit passi Anselme Fer avait acquis lui-même ces terrainsou s’ils proviennent de l’héritage de son père.Anselme Fer n’a à cette époque quasiment aucuneexpérience publique : il apparaît comme simpletémoin dans les actes seulement depuis l’annéeprécédente; probablement déjà malade, HuguesFer l’envoie traiter en son nom le 2 avril 1213avec le vicomte Raymond de Baux (frère de l’ab-besse de Saint-Sauveur Hermeline).

Pour repositionner ces îlots, nous disposonsd’un élément de calage topographique avec l’indi-cation de trois rues, au nord, à l’ouest et au sud dupremier des îlots qui semble plutôt étroit. Ces ruesbordent les maisons des fils d’Olric de Caranson,qui se trouvent donc à l’ouest de l’îlot. On trouveensuite à l’est les maisons de Pierre de Saint-Jacques puis le casal de Cécilia à l’angle de l’îlotface à un établissement de bains, avec des rues surdeux côtés (vraisemblablement nord et est).

Le second îlot a une configuration un peu pluscomplexe, avec à l’ouest (face aux maisons d’Olricde Caranson) les maisons qui appartenaient àG. Arata, puis les maisons de Gandolf de Stameradont seule la moitié (sud?) relève d’Anselme Fer54

et qui confrontent deux rues (au nord et au sud),les maisons de la fille d’Hospinel puis les maisonsde Bernard Cors qui sont face aux Bains.

La comparaison avec les données archéo-logiques et les confiscations de Briton Anselmepermet d’identifier les deux îlots avec ceux qui ontété retrouvés au sud du Vieux-Mazeau et donnedu même coup l’interprétation du beau bâtimentretrouvé en fouille à l’est de la rue de la Guir-

57

Fig. 13 – Plan des vestiges et des îlots médiévaux (XIIe-XVe siècles) autour de la place Bargemon sur fond cadastral de 1820 et numérotation des îlots médiévaux(DAO M. Bouiron, F. Guériel/Inrap).

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille58 Marc BOUIRON

55. Sur le palais communal, voir Bouiron 2001b, p. 257-258.56. Publié par Portal 1907, PJ no XXIV.57. En plus des références données ci-dessus, note 46, voir

Paone 2011.58. Portal 1907, PJ no IV (janvier 1189).59. Voir Février 1983, p. 326.

lande : il s’agit d’un établissement de bains. Lesmaisons qui appartiennent à Pierre de Saint-Jacques en 1214 sont encore signalées sous cenom en 1303 (probablement un petit-fils homo-nyme). On peut identifier cet îlot à la partie nordde l’îlot III de la fouille, dont les archéologues ontmontré qu’il était divisé en deux à l’origine parune rue est-ouest dans le prolongement de la rueSaint-Christophe. Le second îlot, au nord du pré-cédent, correspond à l’îlot II de la fouille situéeffectivement en face des bains.

L’absence de mention de la boucherie(Mazeau) en 1214 ne signifie pas forcémentqu’elle n’existe pas encore à cette date car elle setrouve au nord du second îlot qui n’est concernéque pour la moitié sud par le litige avec Saint-Sauveur. Dans les cahiers de cens, une rue estmentionnée entre la maison vendue par PierrePons et le macellum (no 44); il est donc bien enplace en 1220. Par ailleurs, il est mentionnécomme «vieux Mazeau» en 1265 et doit probable-ment remonter à plusieurs générations. Nousvoyons en ce début de XIIIe siècle se transformerun quartier qui devient véritablement le cœurpolitique de la ville. Au nord-ouest des îlots signa-lés ci-dessus intervient en effet, probablement audébut des années 1220, la construction d’un palaiscommunal55, achevé en 1225. Celui-ci est face àl’église des Accoules, proche de la zone où se trou-vait la confrérie du Saint-Esprit et à côté duMazeau, comme l’indique un document des envi-rons de 1265 : lo masel vielh maior que es detras lopalays56.

EN CONCLUSION : LE LOTISSEMENT

DU MONASTÈRE SAINT-SAUVEUR

Les cahiers de Saint-Sauveur sont une sourceprécieuse pour l’analyse de l’urbanisation de Mar-seille médiévale dans le secteur de la rive nord duport, le plus dynamique des XIIe et XIIIe siècles.Comme souvent, c’est le croisement des sourcesd’archives et des découvertes archéologiques quipermet une compréhension approfondie des phé-nomènes entr’aperçus. Ici, c’est la fouille de laplace Bargemon qui nous livre la clef de ce quel’on pressent à travers les quelques pièces d’ar-

chives rescapées du monastère Saint-Sauveur : lamise en place d’un lotissement monastique. Lafouille a montré en effet que les terrains ont eu unusage différent dans la première moitié duXIIe siècle, avant la mise en place, de façon trèscertainement concertée, d’un véritable lotisse-ment57. Les niveaux de circulation des rues et lesremblais servant à l’installation de l’habitat sontdatés par l’archéologie du milieu du XIIe siècle.Cette datation s’accorde parfaitement avec larefondation du monastère qui passe sous la titula-ture de Saint-Sauveur et avec les textes un peuplus tardifs qui montrent la présence d’un habitatdéjà constitué dans les années 1180. Ainsi en1189, le vicomte Barral concède aux représentantsde l’hôpital du Saint-Esprit la «privatisation» de larue qui mène à leur domus, qu’ils tiennent enacapte du monastère Saint-Sauveur pour un mon-tant de 40 sous58. Or cet hôpital est au nord-est del’église des Accoules; on peut imaginer que la par-tie la plus proche du rivage était déjà lotie. Aumoment de la rédaction des cahiers, plusieursgénérations d’habitants se sont déjà succédéesdans ces rues désormais très actives. Rares sontaux alentours de 1220 les terrains libres pourconstruire des maisons. Les quelques actes conser-vés pour la fin du XIIe siècle doivent nous faireremonter la construction des maisons aux alen-tours du milieu du siècle.

Le développement que nous mettons en évi-dence est également lié à l’évolution de la citédans le courant du haut Moyen Âge. La divisionde la ville en deux entités, qu’avait pressentiePaul-Albert Février59, explique la volontéconjointe des vicomtes et des évêques de repeu-pler «l’entre-deux villes». C’est cette réalitécomplexe que l’on perçoit dans les textes des XIIe

et XIIIe siècles lorsque l’on se sert de ces «vieuxmurs» (qui le sont moins que la muraille véri-tablement antique) pour marquer la délimitationdes paroisses. Les possessions de l’abbaye sont dis-posées dans tout l’espace que nous identifionsentre les enceintes réduites du haut Moyen Âge,depuis la muraille du Château Babon à l’ouest etles «vieux murs» à l’est. L’emprise des possessionsse superpose parfaitement avec celle de laparoisse. C’est pourquoi nous aurions tendance à

59

60. Le comte Alphonse-Jourdain fonde entre 1120 et 1140 uneSalvetat de Toulouse dans et hors la ville; fondation de Mon-tauban sous cette forme en 1144 par le même comte ...

cf. Mousnier 1997, p. 95-98.61. Sur l’évolution urbaine de Nice et le développement des

Condamines, voir Bouiron 2008 et Venturini 1984.

lier l’acte de 1073, qui donne la paroisse desAccoules au monastère et cette possession fon-cière.

Il nous faut revenir un moment sur le change-ment de titulature de Saint-Sauveur. C’est sousl’épiscopat de Raymond de Vita Eterna (1073-1122) ou de son successeur Raymond de Solliès(1122-1151), membre de la famille vicomtale,qu’a lieu cette modification. Après la mise au pasde Pons de Peynier, le vicomte principal à cetteépoque est Raymond Geoffroi Ier, qui prête volon-tiers hommage à l’évêque pour ses possessions. Levocable de Saint-Sauveur qu’adopte le monastèreà cette époque rappelle les «sauvetés» (ou «salve-terres») qui parsèment le sud-ouest à la mêmeépoque : à l’origine fondations sous l’autorité del’Église – et souvent le fait de monastères – afin derepeupler une zone en milieu rural, elles relèventaussi des seigneurs laïcs en milieu urbain60. Ici, ilne serait pas incongru qu’une sauveté ait pu êtrefondée de manière conjointe entre l’évêque et levicomte dans un intérêt mutuel bien compris : ledéveloppement de la ville basse permettait le ren-forcement de l’activité portuaire de Marseille quicommence à se redéployer à l’échelle de la Médi-

terranée. Toutefois, les sauvetés impliquentsouvent une volonté de peuplement ex nihilo cequi ne semble pas être le cas dans cette zone siproche du port; un simple lotissement monastiquesuffit à expliquer le développement urbain duquartier. C’est pourquoi nous restons circonspectface à cette hypothèse. À la même époque, à Nice,le monastère Saint-Pons lotit de la même manièreses possessions situées au contact de la villehaute : d’abord la Condamine supérieure (qui seraprotégée par une enceinte assez rapidement) dansla seconde moitié du XIIe siècle puis la Condamineinférieure, autour de la chapelle Sainte-Réparate,à partir du début du XIIIe siècle61.

Alors que le monastère Saint-Victor est, dans laseconde moitié du XIIe siècle, en proie à de gravesdifficultés financières, l’enrichissement de Saint-Sauveur est concomitant du grand développementurbain que connaît Marseille à la même époque.La construction du nouveau couvent, au sud de lafuture place de Lenche, doit accompagner cettetransformation; il s’agit alors de dissocier l’égliseparoissiale des Accoules et les besoins monastiquesen isolant les moniales d’un quartier qui est entrain de s’urbaniser rapidement.

Marc BOUIRON

Sources et Bibliographie

Albanès – Chevalier, 1899 = Joseph-Hyacinthe Albanès,

Ulysse Chevalier, Marseille (évêques, prévôts, statuts).

Gallia Christiana Novissima. Histoire des archevêchés,

évêchés & abbayes de France d’après les documents

authentiques recueillis dans les registres du Vatican et les

archives locales, Valence, 1899.

Amargier 1969 = P. Amargier, Raimbaud, moine de Saint-

Victor, archevêque d’Arles (1030-1070) et sa famille, de

Reillanne, dans Rencontre d’Arles, 18 et 19 octobre 1968,

Genève, 1969 (Publication du Centre européen d’études

burgondo-médianes, 11), p. 36-46.

André 1863 = F. André, Histoire de l’abbaye des religieuses

de Saint-Sauveur de Marseille fondée au Ve siècle : d’après

les documents inédits conservés aux archives départe-

mentales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1863.

Belmon 1992 = J. Belmon, Une seigneurie châtelaine en

Gévaudan aux XIe-XIIe siècles : la terre et le lignage des

sires de Peyre, dans Seigneurs et seigneuries au

Moyen Âge, dans Actes du 117e congrès national des

Sociétés savantes, Clermont-Ferrand, 1992, Paris, 1995,

p. 69-98.

Belmon 1994 = J. Belmon, Les débuts d’un prieuré victorin

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille60 Marc BOUIRON

en Gévaudan : le Monastier-Chirac (XIe-XIIe siècles), dans

Bibliothèque de l’École des chartes, 1994, 152/1,

p. 5-90.

Belmon 2008 = J. Belmon, Aux sources du pouvoir des

vicomtes de Millau (XIe siècle), dans H. Debax (éd.),

Vicomtes et vicomtés dans l’Occident médiéval, Toulouse,

2008, p. 189-202.

Belsunce 1747-1751 = Mgr de Belsunce, L’antiquité de

l’Église de Marseille et la succession de ses évêques, Mar-

seille, 1747-1751, 3 vol.

Blancard 1884-1885 = L. Blancard, Documents inédits sur

le commerce de Marseille au Moyen Âge, Marseille

1884-1885, 2 t.

Bouiron 2001a = M. Bouiron (éd.), Marseille, du Lacydon

au faubourg Sainte-Catherine (Ve s. av. J.-C.-XVIIIe s.).

Les fouilles de la place Général-de-Gaulle, Paris, 2001

(DAF, 87).

Bouiron 2001b = M. Bouiron, Histoire et topographie des

monuments de Marseille médiévale, dans M. Bouiron,

H. Tréziny (éd.), Marseille. Trames et paysages urbains

de Gyptis au Roi René. Actes du colloque international

d’archéologie. Marseille 3-5 novembre 1999, Aix-en-

Provence, 2001 (Études Massaliètes, 7), p. 255-276.

Bouiron 2008 = M. Bouiron, L’évolution topographique de

Nice (XIe-XVIIIe siècles). Prémices d’un atlas historique et

archéologique, dans Archéam, 15, 2008, p. 13-33.

Bouiron 2009a = M. Bouiron, De l’Antiquité tardive au

Moyen Âge, dans T. Pécout (éd.), Marseille au

Moyen Âge, entre Provence et Méditerranée, Méolans-

Revel, 2009, p. 13-43.

Bouiron 2009b = M. Bouiron, L’évolution topographique

de Marseille (XIe-XIVe s.), dans T. Pécout (éd.), Mar-

seille au Moyen Âge, entre Provence et Méditerranée,

Méolans-Revel, 2009, p. 46-88.

Bouiron 2011 = M. Bouiron, Encore à propos de la rive sud

du port de Marseille. Lieux de culte et découvertes archéo-

logiques autour de l’ancien Arsenal des Galères, dans

Hommages à Jean Guyon, Provence Historique, 61, 2011,

p. 183-206.

Bouiron – Gantès 2001 = M. Bouiron, L.-F. Gantès, La

topographie initiale de Marseille, dans M. Bouiron,

H. Tréziny (éd.), Marseille. Trames et paysages urbains

de Gyptis au Roi René. Actes du colloque international

d’archéologie. Marseille 3-5 novembre 1999, Aix-en-

Provence, 2001 (Études Massaliètes, 7), p. 23-34.

Bouiron – Rigaud 2011 = M. Bouiron, P. Rigaud, Le

quartier du Mazeau au Moyen Âge, dans Bouiron et al.

2011.

Bouiron et al. 2011 = M. Bouiron, F. Paone, B. Sillano,

C. Castrucci, N. Scherrer (éd.), Fouilles à Marseille : la

ville médiévale et moderne, Aix-en-Provence, 2011

(Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine,

Études massaliètes, 11).

Bourrilly 1925 = V.-L. Bourrilly, Essai sur l’histoire poli-

tique de la commune de Marseille : des origines à la vic-

toire de Charles d’Anjou, 1264, Aix-en-Provence,

1925.

Février 1983 = P.-A. Février, Aux origines de quelques villes

médiévales du Midi de la Gaule, dans Revue d’études

ligures, 49, 1983.

Gérin-Ricard – Isnard 1926 = H. de Gérin-Ricard, É.

Isnard, Actes concernant les vicomtes de Marseille et leurs

descendants. Monaco-Paris, 1926 (Collection de textes

pour servir à l’histoire de Provence).

Guérard 1857 = Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de

Marseille, éd. B. Guérard, Paris, 1857 (Collection des

cartulaires de France, 8-9).

Magnani Soarès-Christen 1999 = E. Magnani Soarès-

Christen, Monastères et aristocratie en Provence, milieu

Xe-début XIIe siècle, Münster, 1999 (Vita regularis, 10).

Manteyer 1908 = G. de Manteyer, La Provence du premier

au douzième siècle. Études d’histoire et de géographique

politique, Paris, 1908 (Mémoires et documents publiés

par la société de l’école des chartes, VIII).

Marchesi – Thiriot – Vallauri 1997 = H. Marchesi, J. Thi-

riot, L. Vallauri, avec coll. M. Leenhardt (éd.), Mar-

seille, les ateliers de potiers du XIIIe et le quartier

Sainte-Barbe (Ve-XVIIe s.), Paris, 1997 (DAF, 65).

Mazel 2002 = F. Mazel, La Noblesse et l’Église en Provence,

fin Xe-début XIVe siècle, Paris, 2002.

Mazel 2009 = F. Mazel, Les vicomtes de Marseille, dans

T. Pécout (éd.), Marseille au Moyen Âge, entre Provence

et Méditerranée, Méolans-Revel, 2009, p. 145-166.

Mazel – Lauwers 2009 = F. Mazel, M. Lauwers, L’abbaye

Saint-Victor, dans T. Pécout (éd.), Marseille au

Moyen Âge, entre Provence et Méditerranée, Méolans-

Revel, 2009, p. 125-144.

Mousnier 1997 = M. Mousnier, La Gascogne toulousaine

aux XIIe-XIIIe siècles : une dynamique sociale et spatiale,

Toulouse, 1997.

Paone 2011 = F. Paone, Lecture morphologique de la vieille

ville, dans Bouiron et al. 2011, p. 61-64.

Paone – Thernot 2011 = F. Paone, R. Thernot, Création et

évolution du quartier de la seconde moitié du XIIe siècle

jusqu’au XIVe siècle, dans Bouiron et al. 2011, p. 261-

284.

Pécout 2009a = T. Pécout, L’évêque et le chapitre de la

Major, dans T. Pécout (éd.), Marseille au Moyen Âge,

entre Provence et Méditerranée, Méolans-Revel, 2009,

p. 167-177.

Pécout 2009b = T. Pécout, La Commune, le droit et le comte

excommunié, dans T. Pécout (éd.), Marseille au

61

Moyen Âge, entre Provence et Méditerranée, Méolans-

Revel, 2009, p. 188-196.

Playoust 1998 = A. Playoust (éd.), Catalogue des chartes

antérieures au XIIe siècle (687-1112) conservées dans les

fonds des Archives départementales des Bouches-du-Rhône

rassemblées par André Villard et Edouard Baratier (1950-

1974), Marseille, 1998.

Portal 1907 = F. Portal, La République marseillaise du

XIIIe siècle (1200-1263), Marseille, 1907.

Ramière de Fortanier 1975 = A. Ramière de Fortanier,

Documents épigraphiques marseillais du XIIIe siècle, dans

Mélanges A. Villard, Provence Historique, 25, 1975,

p. 295-304.

Ruffi 1696 = L.-A. de Ruffi, Histoire de la ville de Marseille,

... recueillie de plusieurs auteurs ... Seconde édition,

reveuë, corrigée, augmentée et enrichie de quantité d’ins-

criptions, sceaux, monnoïes, tombeaux et autres pièces

d’antiquité, 2 vol. , Marseille, 1696.

Tréziny 2001 = H. Tréziny, Les caves Saint-Sauveur et les

forums de Marseille, dans M. Bouiron, H. Tréziny

(éd.), Marseille. Trames et paysages urbains de Gyptis au

Roi René. Actes du colloque international d’archéologie.

Marseille 3-5 novembre 1999, Aix-en-Provence, 2001

(Études Massaliètes, 7), p. 213-223.

Vajay 1962 = S. de Vajay, Étiennette dite Douce, comtesse

de Provence, dans Provence historique, 12, 1962,

p. 189-213.

Venturini 1984 = A. Venturini, L’évolution urbaine de Nice

du XIe siècle à la fin du XIVe siècle, dans Nice historique,

1984, p. 3-26.

Verne 1891 = S. Verne, Sainte Eusébie, abbesse, et ses 40

compagnes martyres à Marseille, Marseille, 1891.

Le lotissement de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille62 Marc BOUIRON

Annexe

TRANSCRIPTIONS (M. BOUIRON)

[1]. – 14 mai 1050. AD13 61 H 1, pièce 1

La vicomtesse Stéphanie donne au monastère Saint-

Sauveur de Marseille deux tenures au territoire de Toulon près

de Solliès avec l’église Sainte-Marie de Beaulieu dont elle avait

hérité du vicomte Guillaume II le Gros son mari. Le parchemin

a été recopié au XIIe ou XIIIe siècle; nous avons signalé en gras

les interpolations.

Quoniam scripture textus quandoque inter-

vertitur membrane vicio aut prolixa temporum

inter capedine, vel qua alia justa vel probabili

racione ut necesse sit instrumentum simile vetus-

tiori scribere, idcirco presentem scripturam que

nimia temporum diuturnitate fere consumpta

erat, ut ejus semper habeatur memoria, volumus

renovare; hoc est initium : In Christi nomine. Hec est

donatio quem dat domna vicecomitissa Stephania,

femma religiosa, aliquid de proprietate sua que ei obve-

nit de hereditate viri sui domni Willelmi ad cenobium

Sancte Marie Virginis, quod est situs infra muros Massi-

lie. Et est ipsa donatio in pago Tolonensi, in villa que

nominatur Solarios. Hec sunt due tenure in manso cum

presbitero et parrochianis ecclesie beate Marie de Bello

Loco et dono ipsas tenuras cum predicta ecclesia Deo

omnipotenti et Beate Marie et cenobio Sancti Salvato-

ris Massilie, ut Deus dimittat nostra peccata et [d]et

salutem et sapientiam filiis meis et indulgeat delicta viri

mei domni Willelmi. Dono ipsas tenuras cum integro,

cum quantum tenent ipsas tenuras, cum mansionibus,