Las ciudades romanas del valle Medio del Ebro en época julio claudia. GALVE, M.P. MAGALLON. M.A y...

Transcript of Las ciudades romanas del valle Medio del Ebro en época julio claudia. GALVE, M.P. MAGALLON. M.A y...

√

Ayuntamiento de Zaragoza. GrupURBS.

√√

Departamento de Arqueología Universidad de Zaragoza. GrupURBS y equipo de investigación dLabitolosa.

√√√

CNRS - Ausonius. Equipo dinvestigación de Labitolosa.

Las ciudades romanas del valle medio del Ebro

en época julio-claudia

Mª Pilar Galve, Mª Ángeles Magallón y Milagros Navarro

El establecimiento de la situación y evolución de las

ciudades romanas del valle del Ebro en época julio-claudia

pudiera parecer una tarea sencilla, puesto que las variables

geográficas y cronológicas son bien conocidas. Además,

los progresos de la investigación realizados en los últimos

años han sido muy importantes. Sin embargo, no existe

ninguna síntesis previa sobre el tema y faltan incluso

monografías locales sobre las mayoría de las

ciuitates

romanas del valle del Ebro durante dicho periodo

1

. A

dicha dificultad se unen las enormes diferencias

arqueológicas detectadas entre unas ciudades y otras.

Algunas, como

Caesaraugusta

, han sido intensamente

excavadas y objeto de numerosas aunque dispersas

publicaciones. Otras, como

Damania

, siguen sin ser

localizadas con seguridad, otro grupo, ubicadas pero

nominadas con dudas, como el yacimiento del Poyo del

Cid (Teruel) (fig. 1).

Ante esta situación, el primer objetivo de nuestro

trabajo es aportar un

corpus

documental que reuna de

forma sintética todas las informaciones disponibles sobre

el tema tratado. A continuación, se establecerán las

observaciones generales que pueden explicar el proceso de

transformación urbana en el valle del Ebro entre la

desaparición del primer emperador y el final de su dinastía.

Nuestro esquema de presentación conlleva ya ciertas

pautas de interpretación y nos ha parecido útil agrupar las

ciudades en razón de su estatuto jurídico-político, al

considerar que dichas posiciones, atribuidas a partir de la

época cesariana y sobre todo durante el reinado de

Augusto, confirman y determinan la estructura social, y

por tanto económica e ideológica, que sostiene las

transformaciones arquitectónicas hacia la romanidad.

Dichos estatutos se obtienen de la descripción pliniana del

conventus Caesaraugustanus

cuya fuente se puede fechar a

principios del reinado de Augusto

2

. En efecto, para

comprender la situación urbanística de las ciudades en

época julio-claudia en el valle medio del Ebro, hay que

partir de la actividades administrativas realizadas en

Hispania en general y en esta parte de la Citerior en

particular durante el reinado de Augusto. Sabemos que

entre el 16 y el 14 a.C., el emperador estableció la división

provincial de Hispania, al mismo tiempo que el territorio

interprovincial se compartimentaba en

ciuitates

, unidades

fiscales, unidades de control del espacio y sus habitantes,

y se establecían sus capitales.

Partiendo de dicha clasificación, se hará especial

hincapié en los datos más nuevos y significativos y se

pondrán de relieve tres ciudades,

Caesaraugusta

,

Bilbilis

y

Labitolosa

, por dos motivos: cada una de ellas fue un

exponente claro de un tipo de ciudad en época julio-

claudia (respectivamente, colonia, municipio de

ciudadanos romanos y ciudad estipendiaria); además, son

los tres núcleos urbanos que han aportado más datos en

los últimos años, gracias a las investigaciones

arqueológicas sistemáticas realizadas.

1. Pensemos, por ejemplo, en la última obra de síntesis sobre la región

fechada en el 2000. En el discurso sobre el desarrollo urbano, se analiza la

época augústea para pasar luego a la época flavia, Beltrán F.

et al.

2000, 73-

90. El último resumen que recoge una reflexión de los datos julio-claudios

es la de Beltrán 1990a, 238-246. Los conocimientos aportados, muy útiles

aunque antiguos, aparecen clasificados tipológicamente y no por ciudades.

Para muchos elementos, aún hay que acudir a Lostal 1980.

2. Plin.,

Nat.,

3.4.24.

170

L

’

AQUITAINE

ET

L

’

HISPANIE

SEPTENTRIONALE

À

L

’

ÉPOQUE

JULIO

-

CLAUDIENNE

Fig. 1. Las ciudades del valle del Ebro en época romana (según M. Magallón).

LAS

CIUDADES

ROMANAS

DEL

VALLE

MEDIO

DEL

EBRO

171

C

OLONIAS

Celsa

(Velilla de Ebro, Zaragoza, Aragón)

Los restos de esta colonia romana comenzaron a ser

exhumados por un equipo de investigación dirigido por

M. Beltrán hace 30 años. En la actualidad, los trabajos se

centran en la publicación de lo excavado. Sabemos que fue

creada en el 44 a.C. por M. Emilio Lépido durante su

segundo gobierno en la

Citerior

, tal vez siguiendo directivas

cesarianas, y que ocupó un solar en lo que hoy es un

despoblado situado entre las localidades zaragozanas de

Gelsa y Vellilla de Ebro, sobre un núcleo anterior

perteneciente a los ilergetes

3

. La colonia surgió con el

nombre de

colonia Victrix Iulia Lepida

4

, como indican sus

primeras monedas. No parece que esta

deductio

fuera

realizada para castigar a la ciudad indígena, puesto que era

aliada de César. Parte de los indígenas, muy romanizados,

pudieron recibir la ciudadanía y convivirían con los recien

llegados, cuya identidad se desconoce, posiblemente un

contigente de veteranos con itálicos de diversos orígenes.

Tras la caída del triunviro fundador por su apoyo a

Sextus

Pompeius

, la ciudad cambió de nombre, recobrando el

topónimo indígena y desprendiéndose del de

Lepida

5

. La

ya

colonia

Victrix Iulia Celsa

fue el centro romano del valle

del Ebro hasta la fundación de la

colonia

Caesaraugusta

entre el 19-16 a.C. Desde esos momentos, la ciudad fue

perdiendo importancia y habitantes hasta casi

abandonarse en época de Nerón. En efecto, no han

aparecido en estratigrafía materiales que puedan datarse

más allá del reinado de Claudio. Según M. Beltrán, la

ciudad, o al menos lo que de ella ha sido excavado, fue

abandonada de forma paulatina, casas y calles caen en el

olvido y se recuperan los materiales importantes. Su

declive total debe situarse en la década de los años setenta

d.C

6

. Sin embargo, restos epigráficos más tardíos, entre

ellos, los de un magistrado, permiten mantener ciertas

dudas abiertas

7

.

Nada se conoce del asentamiento indígena, que debío

ocupar la posición más elevada, desde la que podía

controlar el territorio circundante. Las investigaciones

arqueológicas han puesto al descubierto sólo parte de la

colonia romana, aunque algunos restos materiales, como

los enterramientos infantiles bajo los pavimentos de una

casa recuerden costumbres ibéricas

8

.

Celsa

se extendió

hacia abajo en una zona de terrazas horizontales a modo

de cerros testigos

9

junto al río Ebro; parte de sus ejes

viarios son casi paralelos a dicho curso de agua y

perpendiculares los otros. Alcanzó una superfie de unas

44 ha y se rodeó de un largo foso de unos 20 m de anchura

media. Salvo las calles y restos dispersos, todos los

elementos arquitectónicos descubiertos pertenecen a

estructuras domésticas privadas. Se distinguen varias fases

de urbanización pero la planificación general que ha

llegado hasta nosotros es de época augústea,

continuándose durante el reinado de Tiberio. En esos

momentos, se destruyen edificios anteriores, tal como se

puede observar en algunos puntos, como en las

fundaciones de la

Domus de los Delfines

. Se desconoce por

completo donde podía estar el foro, aunque es posible que

se situase en el centro de la extensión conocida

10

.

La disposición de los ejes viarios de la ciudad, que

aprovechaban las pendientes naturales para la evacuación

de las aguas pluviales, obligó a supeditar su trazado a las

condiciones del medio físico:

Celsa

no estaba dividida de

forma rectangular. Las

insulae

resultantes de la trama viaria

tenían formas irregulares, generalmente trapezoidales, ya

que las calles no creaban al cruzarse ángulos rectos. La

colonia carecía de cloacas, por lo que las aguas residuales

debían ser expulsadas a las calles que presentaban un surco

central, creado para favorecer la citada evacuación.

Magníficamente pavimentadas y enmarcadas por aceras,

algunas llegan a medir 6 m de anchura. Para protegerlas,

se construyeron

metae

como en Pompeya.

Como se ha dicho, en

Celsa

no se han descubierto los

edificios de carácter público relacionados con la gestión

de la ciudad. Sin embargo, se han hallado varias

instalaciones comerciales de uso público como son un

macellum

, una popina y otras instalaciones de almacenaje.

Todas ellas se encuentran en la llamada Insula II, cuyas

excavaciones han proporcionado en los niveles de

aterrazamiento del terreno los materiales

correspondientes a la etapa de fundación de la colonia.

11

3. Al parecer, dicho núcleo fue conquistado a mediados del siglo

II

a.C.,

momento en el que empezó a acuñar moneda con leyenda ibérica

(Villaronga 1979, 133; 191). Vivió pacíficamente hasta el siglo

I

a.C., cada

vez más influida por los individuos itálicos que llegarían hasta allí.

4.

RPC

, n° 261-268.

5. Augusto:

RPC

, nº 270-278; Tiberio:

RPC,

nº 279-280-

6. Beltrán 1997a, 18.

7. Beltrán

et al.

2000, 62.

8. Mínguez 1989-1990.

9. Beltrán 1997a, 11.

10.

Id.

1997b, 109.

11.

Id.

1991a, 52.

172

L

’

AQUITAINE

ET

L

’

HISPANIE

SEPTENTRIONALE

À

L

’

ÉPOQUE

JULIO

-

CLAUDIENNE

El

macellum

, descubierto en la totalidad de su planta en la

Ínsula II, con una superficie de 180 m

2

, presenta un patio

central empedrado y nueve tabernas laterales

12

. Estaba

dividido en dos partes casi iguales por medio de un muro,

que dejaba a ambos lados dos espacios alargados a modo

de calles a los que se abrían las

tabernae.

La descripción de los vestigios arqueológicos

13

de

Celsa

pasa por la descripción de su arquitectura doméstica. Por

el momento se han excavado once casas, de las cuales se

conocen las plantas completas, restos materiales y

estratigrafía de nueve de ellas

14

, algunas pequeñas, otras

más grandes, otras muy lujosas, representando a diferentes

niveles económicos

15

. Algunas presentan dos fases

cronológicas: una primera fundacional y una

remodelación posterior, generalmente en torno a los

años 20 de la era aproximadamente. Esta reestructuración

puede llevar consigo la ampliación del espacio, como en

el caso de la Casa de los Delfines. Destaca la sencillez de

la técnica constructiva empleada en la elevación de las casas

celsenses y la pobreza de los materiales, procedentes del

entorno inmediato y relacionados con la tradición

autóctona de la arquitectura ibérica y celtibérica de las

ciudades indígenas vecinas

16

. A continuación aparecerán

los ejemplos más significativos:

La más conocida es la

Domus de los Delfines

, creada al

unificar, en el segundo cuarto del siglo

I

, dos viviendas

preexistentes de los años 30 a.C. aproximadamente

17

.

Dicha renovación originó una unidad doméstica de

724 m

2

con grandes espacios de aspecto monumental. Se

desarrolla alrededor de un gran patio abierto provisto de

aljibe, con

hortus

en su parte central: el núcleo de la casa

está junto al atrio testudinado, que hace de unión entre

las primitivas unidades domésticas. Sus estructuras y

decoración, tanto las de época augústea, pero sobre todo

las julio-claudias, son totalmente itálicas. En sus estancias

se encontraron fragmentos de pinturas del III estilo

Pompeyano

18

.

Pensemos también en la llamada Casa de Hércules,

construida en torno a un atrio toscano con

impluuium

realzado y protegido por un murete de

opus caementicium

.

En una de sus habitaciones se encontraron restos de

paredes que estuvieron decoradas con vistosas pinturas del

II estilo Pompeyano en las que se representaban escenas

del ciclo hercúleo

19

. La Casa de la Tortuga, ubicada en la

denominada insula VII, es una

domus

con estructura de

atrio testudinado de escasas dimensiones, de unos 300 m

2

de superficie, y con

hortus

situado paralelo al eje central de

la casa. En el vestíbulo de la casa se hallaron las improntas

de una escalera que conducía a un piso superior. En el

umbral de la puerta de acceso se puede leer una inscripción

realizada en teselas negras con la leyenda de advertencia

CAVE CANE

20

.

Por último, hay que aludir a la

denominada Casa del Emblema Blanco y Negro, fechada

en la época de Augusto

21

, estructurada en torno a atrio

testudinado, de unos 267 m

2

de superficie

22

.

Los investigadores que han trabajando en

Celsa

han

demostrado que los artesanos que hicieron y remodelaron

estas casas eran itálicos e itinerantes y construyeron para

los notables celsenses casas similares a las de Campania.

De sus propietarios pocos datos se tienen, puesto que la

epigrafía es prácticamente inexistente. Los elementos

onomásticos de los habitantes de la ciudad se reducen a

los magistrados que aparecen en las monedas acuñadas por

la ciudad desde época fundacional al reinado de Tiberio

23

.

La mayoría de los antropónimos de tales ciudadanos

romanos, inscritos en la tribu Sergia, son típicamente

latinos, a veces raros y antiguos, traídos por los veteranos

y emigrantes itálicos. Sin embargo, algunos elementos

pudieran ocultar su origen local.

En la época en la que las casas de

Celsa

se están

remodelando, sus notables viven evidentemente un

proceso de desarrollo económico y social dentro de las

elites provinciales, cuyo único pero fundamental ejemplo

lo tenemos en el caso de la familia

Licinia

. Dos emisiones

monetales están firmadas por un magistrado denominado

L(ucius) Sura

, una de ellas fue realizada entre el 44 y el

36 a.C.

24

y la segunda entre el 27 y el 25 a.C.

25

. Este

cognomen

, rarísimo, sólo aparece en latín cuatro veces en

12. Beltrán 1991a, 56.

13. Recordemos que los edificios públicos todavía no se han hallado. A modo

de hipótesis de trabajo se piensa que el posible teatro romano pudo estar a

los pies de la actual ermita de San Nicolás, según se desprende de la

topografía de la zona. Beltrán Martínez 1953, 321.

14. Tres son los tipos de construcciones: testudinadas, de atrio cubierto, con

pavimentos de mosaico o suelos de yeso y cenizas. Esta fórmula de atrio

cubierto permitía doblar el espacio mediante la construcción de pisos

superiores, permitiendo el desarrollo vertical de la casa. Se conservan las

improntas de escaleras dejadas en la Casa VII / Tortuga y Casa VII /

Emblema; de patio abierto enlosado o con mosaico; de atrio toscano con

patio porticado.

15. Beltrán 1997a, 12.

16. Beltrán 1991a, 131-164.

17. Beltrán

et al.

1984; Mostalac & Beltrán

1994, 9-10, sobre la estratigrafía

y los restos de pintura del segundo estilo pompeyano.

18. Mostalac & Beltrán

1994.

19. Beltrán 1997a, 24-26.

20.

Id.

1991a, 68.

21.

Id.

1991a, 69.

22. Tuvo un piso superior pavimentos de mortero blanco para las zonas de

acceso y de

signinum

rojo para el atrio y estancias adyacentes, destacando el

emblema del tablino en

opus tesellatum

blanco y negro.

23.

RPC

, n° 261-280.

24.

RPC

, n° 263.

25.

RPC,

n° 271.

LAS

CIUDADES

ROMANAS

DEL

VALLE

MEDIO

DEL

EBRO

173

Hispania: la primera en las monedas de Celsa, la segunda

en un magistrado de Ercavica 26, la tercera en la

denominación de un horrearius, esclavo de Sura, muerto en

la primera mitad del siglo I en Caesaraugusta 27 y la cuarta

en la denominación del constructor del arco de Bará en

época augústea 28, homónimo y antepasado del senador

L. Licinius Sura, hombre fuerte del régimen trajaneo 29.

Puesto que el gentilicio Licinius está documentado en

Celsa 30 en las monedas y en los propietarios de una casa 31

y puesto que Licinius Sura estaba inscrito en la Sergia, es

totalmente acertado unir de forma lineal todos esos

testimonios: una familia de colonos, tal vez unidos

matrimonialmente con notables locales, adinerados y

magistados de Celsa, ampliaron sus intereses en la nueva

colonia de Caesaraugusta, desde cuyo puerto fluvial

comercializarían y almacenarían los productos de sus

propiedades agrícolas. La rama principal de la familia se

trasladó a Tarraco hacia el cambio de era, ya que las

posibilidades de ascenso económico y social eran mucho

más elevadas en la capital provincial. La progresión

realizada durante un siglo alcanzó el éxito total con la

figura del senador L. Licinius Sura. Al cargo de las

propiedades celsenses quedaría un liberto, tal vez L.

Licinius Aticus 32.

El innegable despegue económico que pone de

manifiesto la historia de dicha familia, reflejo de las

transformaciones arquitectónicas de la ciudad de Celsa,

termina casi bruscamente a mediados de siglo. El

fenómeno es tanto más sorprendente cuanto que, según

M. Beltrán y su equipo, Celsa se va abandonando, para

quedar convertido en un pequeño núcleo de población a

comienzos de la época flavia, puesto que pocos son los

materiales arqueológicos que van más allá de esta fecha.

La explicación tradicional ha sido que la fundación de

Caesaraugusta en época augústea absorbió la vida

económica de Celsa. Sin embargo, las dudas permanecen

tanto en lo que respecta a la naturaleza de la decadencia

como al tipo de núcleo urbano que siguió sobreviviendo

al menos un siglo más, puesto que así parecen indicarlo

dos inscripciones fechadas en la segunda centuria de la

era 33.

Caesaraugusta (Zaragoza)

La elaboración de una síntesis acerca del urbanismo de

Caesaraugusta, sea cual sea la etapa elegida, es aventurada,

y no por la ausencia de trabajos de campo precisamente,

sino porque bien pocos de éstos son los que ofrecen la

profundidad de estudio necesaria. El resultado de la mayor

parte de las excavaciones que han aportado hallazgos de

estructuras públicas permanecen sin elaborar, sus

materiales almacenados y la documentación pendiente de

estudio -sin ir más lejos, monumentos tan representativos

como el teatro o el foro. Pese a ello, desde finales de los

ochenta, la actividad arqueológica desarrollada en

Zaragoza ha permitido confirmar, modificar y, sobre todo,

aumentar considerablemente los escasos conocimientos

de la vida de la ciudad de época julio-claudia. Centenares

de excavaciones realizadas en solares, plazas y viales han

sacado a la luz hallazgos notables, entre los que destacan

sin duda los edificios públicos. Estos no hacen sino

corroborar la importancia política y administrativa que

tuvo la colonia que Augusto fundó a finales del siglo I a.C.

y que, necesariamente, fue dotada de edificios dedicados

a la vida política, administrativa, religiosa, cultural…

El antiguo solar que alojó la ciudad ibérica de Salduie

y su población indígena, muy romanizada 34 y de la que

conocemos destacados miembros que formaron parte de

la famosa turma Salluitana 35, fue elegido para la ubicación

de Caesaraugusta dentro de un contexto histórico bien

determinado: el lugarteniente de Augusto, su yerno

Agripa, vino en el 20 a.C. a resolver la revuelta de Astures

y Cántabros 36. Tras la victoria y para resolver el

descontento de la tropa, desmovilizó a los más antiguos y

los instaló en la antigua ciudad ibérica en el 19 a.C. Estas

primeras instalaciones viritanas de veteranos de tres

legiones, permitieron la creación de una población mixta,

local e itálica, citada por Estrabón 37. Al instalar los

primeros contingentes de veteranos junto al Ebro, Agripa

26. RPC, n° 464-467.

27. Hyacintus Surae horrearius, Beltrán 1982, 56.

28. Dupré 1994, por los capitales y otros elementos decorativos, el autor data

el arco en época augústea. Su autor sería, por tanto, un antepasado del

famoso senador.

29. Le Roux 1982, 445-446 considera que la difusión de este nomen por el

valle del Ebro “paraît devoir remonter aux campagnes de L. Licinius Lucullus

qui fut consul en 151 a.C.”

30. CIL, II, 3018.

31. En una de las viviendas más ricas de la ciudad, comenzada en el siglo I

a.C. y remozada en diversas ocasiones, apareció un sello matriz que

pertenecería a su propietario. Éste era L. Licinius At(icus). Según M Beltrán

“pudo ser un liberto descendiente del magistrado monetario de la colonia

L. Licinio Sura”, Beltrán 1991a, 37.

32. Ver nota anterior.

33. Beltrán et al. 2000, 62. Un magistrado de Celsa aparece en una

inscripción de Saguntum fechada en el siglo II.

34. Galve et al., 1996; Pina 2003.

35. Critini 1970.

36. Hor. Ep., 1.12.26.27; Vel. Pat. 2.9.1; Dio. 54.11.1-5.

37. Str. 3.2.15.

174 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE

supervisó la planimetría general de lo que sería la ciudad:

debía ejercer las competencias que se le otorgaban en

calidad de colonia y para este fin organizaría su urbanismo.

Probablemente durante el viaje que Augusto realizó a

Hispania en el 14 a.C. le otorgaría la deducción oficial 38.

La epigrafía cesaraugustana es muy escasa, de ahí que

las fuentes arqueológicas sean el elemento esencial para

conocer la historia de esta ciudad. Señalemos, sin embargo

la importancia de las monedas que la ciudad acuña entre

los reinados de Augusto y Calígula: en ellas no sólo se lee

el nombre de un buen número de magistrados locales, sino

que se puede apreciar alguno de los proyectos

arquitectónicos, como los templos y estatuas al emperador

(ver infra) y también la ideología pro augústea y pro

agripense 39 de la ciudad 40.

El paisaje urbano (fig. 2)

Pero fuera la que fuera su planificación augústea, que

estaría próxima a la urbs quadrata, fue con los príncipes

julio-claudios cuando la ciudad desarrolló su urbanismo

en todas las facetas posibles. Llegó a adquirir, por una

parte, la madurez, que proporcionó a sus ciudadanos el

confort, gracias a sus excelentes redes de evacuación y de

distribución de aguas, sus calles principales porticadas, y

por otra, la monumentalidad, con un foro, dos templos y

el teatro, de enormes dimensiones todos ellos, y

probablemente con algún otro edificio público que puede

que todavía permanezca oculto en el subsuelo.

Además, sabemos ahora que su paisaje urbano estuvo

caracterizado por grandes espacios porticados. Son varios

los peristilos documentados que originaban grandes plazas

en torno o junto a edificios cívicos o religiosos: la del foro,

la del Teatro (a la que abrirían tambien las Termas), las de

los Templos, y alguna más que desconocemos. Sus

habitantes podrían recorrer protegidos del sol o de la lluvia

amplias distancias a través de las principales calles

porticadas y deambular por los espacios cubiertos también.

38. Sobre el tema, ver Roddaz 1984, 431-433; Gómez-Pantoja 1994, 169-202;

Navarro Caballero 2002, 29-56.

39. RPC, n° 381, firmadas Scipio y Montanus; RPC, n° 386 por Titullus y

Montanus. Cada pareja de duouuiri realizó una serie dinástica completa: al

emperador Augusto, a Germanicus Caesaris pater, a Agrippina Caesaris mater y

a M. Agrippa (RPC, p. 126-127) en época de Calígula.

40. Ariño & Gurt 1994, 34.

Fig. 2. Aproximación a la trama urbana de Caesaraugusta (según P. Galve).

LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 175

Estas comodidades, con las que el poder central y evergetes

desconocidos dotaron a la ciudad en época julio-claudia,

le proporcionaron la fisonomía que la caracterizó hasta

mediados del siglo III.

La ciudad julio-claudia era mucho más extensa de lo

que siempre se había pensado. Su magnitud en el siglo I

constituye un dato muy importante: la existencia de zonas

urbanizadas hacia el este, el oeste y el sur, es decir,

traspasando los límites de la muralla bajoimperial en todas

las direcciones salvo hacia el norte, donde el río siempre

ha actuado de límite, ampliándose, tras los nuevos datos,

considerablemente el recinto urbano romano que hasta

ahora se conocía.

Finalmente, los numerosos trabajos realizados en el

Centro Histórico zaragozano han obligado a desterrar, en

algunos casos, otra idea bien anclada hasta ahora. Ha sido

de especial interés haber comprobado la perduración de

calles de trazado romano en las actuales, frente a la teoría

de que el mundo islámico hubiera alterado

profundamente su callejero. Este hecho se ha constatado

en excavaciones en la vía pública que han sacado a luz

tramos pertenecientes a la red de evacuación de aguas de

época romana, algunas cloacas de las cuales todavía

conservaban restos de calzada sobre ellas. Y hay que

destacar que en varios casos se ha podido comprobar la

alineación perfecta a lo largo de tramos pertenecientes a

una misma calle-cloaca, siendo el más llamativo el

atribuido a la uia decumana como se verá. Pero,

desafortunadamente, son todavía escasos los datos

topográficos convenientemente registrados y, hoy por hoy,

es imposible todavía determinar las insulae en su

atribución más usual. La hipótesis de que hubiese muy

pocas manzanas de casas 41 parece confirmarse cada día

más: las casas señoriales, cuyos habitantes pertenecerían

en su mayoría al ordo decurionum, llenarían el recinto cívico.

Las grandes lagunas que todavía existen en el urbanismo

se acrecientan respecto a la época fundacional de la

colonia, escasamente conocida, así como su distinción de

la de los años en los que reinó la casa julio-claudia, si

exceptuamos los grandes edificios, que parecen pertenecer

mayoritariamente a esta última, persistiendo en la

datación de algunos serias dudas.

Se ha dicho de Caesaraugusta que se aproximaba al

modelo teórico de Higinio Gromático por el hecho de que

algunas de sus estructuras urbanas parecen ser líneas

topográficas coincidentes con los límites de la

centuriación de época fundacional, aunque sin excluir la

existencia de otras orientaciones 42, considerando la

ciudad enclavada en un extremo de la pertica extendida por

la llanura aluvial del río Ebro 43. De cualquier modo, no

hay duda en la actualidad de que la ciudad se planificó con

arreglo a una retícula casi perfecta, de trazado ortogonal.

Estando todavía sin elaborar la forma urbis, no es

aventurado avanzar que cardines y decumani son paralelos

y perpendiculares y que delimitan espacios rectangulares

que progresivamente acogerían edificaciones, como es

habitual en otras ciudades, por ejemplo en Baelo Claudia

(Sillières 1995, 83), donde la ortogonalidad se ha estimado

utilizando dos unidades de medida, el pie romano de

0,2957 m y el actus de 120 pies (35,70 m). Un módulo

similar fue propuesto para las regiones antica citrata

sinistrata y postica ultrata de Caesaraugusta, basándose en los

tramos de cloacas descubiertos hasta 1991, aunque los

nuevos datos obtenidos posteriormente muy

probablemente modificarán esta modulación.

Los hallazgos han permitido conocer que las calzadas,

de trazado rectilíneo, estaban elaboradas con

lastricamentum de caliza (decumanus maximo) o con cantos

rodados (statumen) que habrían tenido por encima tierra

compactada (pauimentum) y que, en algún caso, se ha visto

que estaban constituidas por un eje central de mayor

tamaño, dando lugar a dos planos algo inclinados hacia

el exterior (decumanus minor de la C/ Universidad, 7,

angular a C/ Torrellas; cardo minor del solar de la C/

Fuenclara- C/ Candalija). Los margines estaban formados,

en los casos que se han podido comprobar, por una hilada

de piedras depositada sobre un manto de gravilla

compactada (en el decumanus minor de la calle

Universidad/ Torrellas, y en el cardo minor de la Plaza del

Justicia, en la confluencia de la calle del Temple y de la

calle Santa Isabel. La anchura de las aceras se aproxima a

0,90 m (C/ Universidad, C/ Torrellas; C/ del Temple

(vial)).

La ciudad contaba con uiae porticatae que sin duda la

embellecían y proporcionaban confort a sus ciudadanos

(cardo minor de la C/ del Temple, decumanus maximus). Las

vías presentaban sistemas hidráulicos para el suministro

del agua potable (tubos de plomo) y para la evacuación de

las residuales. Es frecuente el hallazgo de pequeños

depósitos con revestimiento hidráulico que pueden ser

testimonio de fuentes públicas. Bajo las vías se ocultaban

las cloacas, de gran tamaño todas las halladas, entre las que

41. Fatás 1971-1972, 214.

42. Para cambios de módulo y de orientación, consecuencia de una

renormatio, causada por una gran inundación que habría destruido tanto las

estructuras rurales como las urbanas, ver: Ariño et al. 1996, 153. Por este

motivo se ha supuesto la renovación del foro en época de Tiberio, elevando

el nivel alrededor de tres metros (Mostalac & Pérez 1989, 95-104 y 138).

43. Beltrán & Mostalac, 1991.

176 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE

sobresale la gran cloaca del foro (lám.3), probable flumen

cloacale; a ellas se accedía por puntos de inspección (putei).

Había calles con canales structiles en lugar de desagües (calle

junto a la casa de C/ Heroísmo).

Vías en dirección Este-Oeste

La uia decumana ha sido tradicionalmente reconocida

en una calle que, por tramos, recibe denominaciones

diferentes (C/ Manifestación, C/ Espoz y Mina, C/

Mayor) y que conserva un mismo eje en su trazado actual,

ya que a pesar de modificaciones en la alineación de

fachadas a lo largo de su historia, los puntos más distantes

están en línea, es decir, que las puertas oriental y

occidental 44estaban al final del eje que las unía con la

misma orientación. Calle perfectamente alineada, cuenta

con tres hallazgos (dos en C/ Manifestación, y otro en C/

Mayor) concretos de su cloaca y tres de su enlosado viario

en su recorrido (C/ Manifestación, Plaza del Justicia, C/

Mayor), de Puerta a Puerta (de O a E). A ello hay que

añadir, en el mismo eje, la cloaca conservada en la C/

Palomar que, situada extramuros, no hay duda de que en

época julio-claudia, y hasta la construcción de la muralla,

formaría parte del decumanus, o de la vía que salía de la

ciudad por el Este.

En los dos tramos que conservaban lastricamentum ( C/

Mayor y C/ Manifestación), el summum dorsum estaba

constituido por grandes losas de piedra caliza de tendencia

al cuadrado, con la dimensión más frecuente en la parte

excavada en la calle Mayor de 88 cm x 80 cm y 102 cm x

82 cm 45, si bien en el tramo de Manifestación podían

alcanzar metro y medio de longitud y un grosor de 0,30 m.

Las losas estaban depositadas sobre una capa de arena y

grava apisonada, con cerámica muy triturada. La calzada

estaba dispuesta para verter agua a dos vertientes,

presentando un desnivel del 6 % en el tramo de la C/

Mayor.

No podemos evitar hacer referencia a una nueva

propuesta de trazado que sitúa esta vía más cercana al Ebro

y cuyo recorrido se conservaría en las actuales calles

Pabostría, Santiago y Prudencio. Los extremos vendrían

dados por la misma Puerta de Toledo al oeste, mientras

que su punto más oriental coincidiría aproximadamente

con el lugar donde se abrió el trenque del Estudio,

suponiendo los autores de esta hipótesis que sustituiría a

una puerta romana cerrada hasta entonces 46. Es evidente

que no tienen en cuenta los importantes hallazgos citados

en el trazado tradicional. La argumentación utilizada para

esta propuesta 47 está constituída por los “insalvables

inconvenientes que presenta el trazado tradicional”,

hecho, a nuestro juicio, insuficientemente razonado ya

que las “apreciables diferencias de orientación” 48 a las que

aluden, quizá deban explicarse, sin excluir otra

motivación, porque la centuriación propuesta para el

territorium no sea coincidente con la planta de la colonia.

No se han tenido en cuenta los trabajos arqueológicos

existentes, que deben ser prioritarios y, sin menospreciar,

en su ausencia, aquellos que puedan aportar luz sobre las

posibles centuriaciones, que en este caso deberían ser

siempre orientativas 49. Otras aparentes ventajas que

ofrece este nuevo trazado parecen fuera de lugar 50. En

definitiva, los argumentos esgrimidos son débiles y no

encontramos razón para otorgarle a la vía que,

supuestamente, llegaría a los pórticos del templo hallado

bajo la catedral de la Seo desde el este y el oeste, la

calificación de decumana. En cambio, contamos con

hallazgos pertenecientes a decumani minores que han puesto

en evidencia calzadas y cloacas bajo ellas (C/ Universidad/

C/ Asso, C/ Jussepe Martínez y C/ San Jorge).

Vías Norte-Sur

Tradicionalmente identificado con la calle Don Jaime,

el cardo que partía del supuesto puente sobre el Ebro

bordearía el lado occidental del foro y el recinto,

probablemente porticado, que encerraría en su interior el

templo hallado en la Plaza del Pilar. De ser esto así, su

trazado completo no está exento de dudas: no se han

hallado nunca estructuras viales en él, salvo un hermoso

tramo de cloaca en su punto más septentrional, y además,

la calle actual presenta un desvío importante a partir de

la C/ San Jorge. Si trazamos una línea recta desde el

puente, donde estaría la Puerta Norte, la salida por el Sur

44. Escudero & de Sus 2004, 412.

45. Aguilera 1992, 222

46. Hernández & Núñez 2000, 189-190.

47. Iid. 2000, fig. VII.

48. Ibid.

49. Ariño 1990.

50. Según Galve, uno de los obstáculos en los que habría que profundizar es

la ausencia de hallazgos acaecidos bajo el trazado de la supuesta vía,

habiendose investigado solares que el trazado propuesto por Hernández

Vera y Núñez atraviesa; y esto sucede tanto en su parte occidental (Plaza de

San Antón/ Calle Murallas Romanas, como en la oriental (solar de calle

Universidad, 11-13, angular a calle Palafox, 30), en la que se viene a añadir

en contra la calle romana aparecida en la excavación de la zona entre la calle

Universidad y la Plaza de Asso a escasos metros. El trazado propuesto parece

que afecta también a la zona norte de la manzana entre la calle Don Juan de

Aragón y Pabostría (Galve et al. 1996). Por otra parte, el único tramo que se

ajustaría a una calle actual es el comprendido por la C/ Santiago y

Prudencio hasta la Plaza de San Antón.

LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 177

habría que situarla donde hoy existe caserío, próxima al

teatro y en un tramo comprendido entre el Teatro

Principal, y las inmediaciones de la C/ Eusebio Blasco

(fig. 3).

Se han documentado también otras calles paralelas al

cardo que conservaban pavimentación y/o cloacas. Tres de

estos cardines minores se han podido detectar en más de un

tramo de su recorrido. Así el de la C/ Fuenclara prosigue

su trazado bajo la C/ Loscos; el que se oculta en la planta

sótano de la Casa de los Morlanes (Plaza de San Carlos)

se ha detectado también bajo una casa de la C/ San

Lorenzo hacia el norte y de la calle Flandro hacia el Sur.

Otros excavados son el que subyace en la C/ del Temple

y el de la Plaza Santa Marta. Todos ellos cuentan con

cloaca.

El foro

El foro 51 pudo haberse comenzado a construir incluso

a finales de la época de Augusto a partir del único estudio

en profundidad que se ha realizado sobre su material

arqueológico: la terra sigillata itálica 52. Las excavaciones

realizadas en la Plaza de la Seo, bajo la Catedral del mismo

nombre y en solares próximos de la calles Sepulcro y San

Valero, proporcionaron los restos de lo que se entiende

como el foro augústeo y el gran foro de Tiberio. Se trataría

de dos centros públicos consecutivos que pueden ser

datados por una serie de niveles imperiales tempranos que

afectan a dos fases constructivas: de unos años anteriores

al cambio de era (no anterior al 20/15 a.C.) la primera, y

de finales de Augusto o comienzos de Tiberio (entre 5 y

15 d.C, pudiéndose prolongar hasta el 20) la segunda 53.

Todo el material analizado data de época de Augusto,

elemento que puede ser determinante a no ser que se

explique que formara parte de un relleno anterior al

momento de realización del nivel, procedente de

escombreras y basureros con material del período augústeo

medio (15-1 a.C.) 54.

La proximidad del puente que debió

haber y la vía principal de la circulación del

eje Norte-Sur, debieron constituir elementos

definitivos para la elección de este lugar. El

foro ocupaba una amplia zona al norte de la

ciudad, mientras que el teatro hacía lo propio

en el mismo eje al sur. Esta ubicación, en las

proximidades del río Ebro, y no en el cruce

de dos vías principales, puede deberse a la

importancia de las actividades comerciales

allí realizadas. La presencia de pórticos es algo

a destacar, ya que a los propios del conjunto

forense se unía el que se abría al Ebro.

El gran foro fue construido sobre potentes

rellenos, elevándose con respecto al anterior

gracias a una gigantesca obra de

aterrazamiento. Tenía doble pórtico y en sus

lados menores contaba con tabernae. En el

ángulo suroeste apareció un recinto

51. Cuyos restos pueden ser vistos durante la visita a los llamados Museo del

foro y Museo de Puerto Fluvial.

52. Cantos 2000, 203-240.

53. Id. 2000, 235.

54. Id. 2000, 234.

Fig. 3. Gran cloaca del foro de Caesaraugusta.

Acceso desde el Museo del Foro (foto P. Galve).

178 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE

rectangular (25 x 16 m), con ábside cuadrado y columnas

adosadas que se interpretó como la curia. Fue fundamental

para su identificación como foro el hallazgo de la

cimentación del podium de un gran templo en las obras de

restauración y consolidación de la Catedral, así como parte

del pórtico que lo circundaba 55. Cualquier duda sobre la

función de este conjunto se desvanecía ante el hallazgo de

este edificio. De esta forma, las estructuras que

comenzaran ya a aparecer a comienzos de los ochenta 56

(y las excavadas a finales de esta misma década en la Plaza

de la Seo, C/ Sepulcro) se han reconocido como el foro

de Caesaraugusta y no como un mercado, hipótesis que

hasta hace muy poco tiempo se seguía manteniendo 57.

Pero, a propósito de este primer recinto porticado,

también recientemente se ha complicado su

interpretación. En el subsuelo de la Plaza de la Seo

(actualmente Museo del Foro) se documentaron siete

tabernae que, según obran en los planos, formaban parte

del lado oriental del cuadripórtico, habiendo encontrado

sus excavadores escasos restos de otra posible confrontada

en el lado occidental 58. Pues bien, a raíz del resultado de

las excavaciones realizadas entre 1992 y 1996 en la catedral

de La Seo, se ha propuesto cambiar la apertura de estas

tabernae hacia el este 59, a pesar de que alguna de ellas

incluso conservaba restos de madera en el umbral, y todas

ellas apoyos para una galería porticada que rodearía la

platea. De esta manera el templo habría ejercido de eje

tanto del primero como del segundo foro; se ha supuesto

también la ubicación de la basílica o junto a la curia o en

el norte, bajo el Palacio Arzobispal. Al respecto, nos

limitamos a exponer el hecho por contradictorio, y de

difícil solución por otra parte 60.

Dada la poca potencia de los restos conservados, nada

se sabe de la decoración del foro, en la que la ideología

augústea tendría el total protagonismo. Un dupondio

acuñado por los IIuiri Cn. Dom(itius) Ampian(us) y C. Vet.

Lancia(nus) 61 entre julio del 4 y julio del 3 a.C. 62

representa en su reverso un monumento que la ciudad

pensaba erigir en el foro, aún en construcción: tres estatuas

sobre pedestal de Augusto con sus hijos adoptivos, Cayo

y Lucio. La de Augusto preside el conjunto y mira a Cayo,

situado a la derecha, mientras que Lucio está a la izquierda,

en una disposición escultórica que traducía la realidad

dinástica del momento. Sin embargo, entre los restos

arqueológicos, sólo un togado fechado en la segunda mitad

del siglo I parece pertenecer a la parte iconográfica del foro,

que se iría cubriendo con estatuas a los dioses y a los

notables locales 63.

Templos

Curiosamente, han aparecido en lugares diferentes a

los que se había propuesto 64. Se han hallado dos hasta la

fecha: en la Plaza de El Pilar, justo ante el Ayuntamiento,

y en el interior de La Seo de San Salvador.

En la Plaza de El Pilar, justo ante el edificio que alberga

el Ayuntamiento de la ciudad, se conservaban los

cimientos de un templo 65 de 29,20 m de longitud máxima

por 15,10 m de anchura. Sus restos fueron sacrificados a

finales de los ochenta para construir un aparcamiento bajo

la misma. Las estructuras conservadas, construidas en opus

caementicium, permitían apreciar la planta completa

rectangular de un edificio, dividida en dos espacios

desiguales (pronaos y cella) por un muro. La orientación era

NE-SO y su fachada estaba dispuesta hacia el Norte, hacia

el río Ebro. Sus proporciones han sugerido que fuera

próstilo con frente tetrástilo 66. Se carece de datos

estratigráficos que proporcionen la cronología del edificio,

aunque se haya apuntado que por su relación con el foro

de Tiberio pudiera pertenecer a esta época 67 pero en

realidad se desconoce la época en la que fue erigido.

55. Voir infra la descripción del templo.

56. Beltrán 1982, 49-51.

57. Todavía se contempla por parte de algún autor la posibilidad de dos foros:

uno de época augústea, cuyos restos se conservan en el sótano de la Casa

Pardo (Museo Camón Aznar en la C/ Espoz y Mina), que sería el forum

conventus (Beltrán & Fatás 1998, 23, 29-30), y un nuevo foro que ocuparía

el lugar de un “mercado” augústeo, ubicado en la Plaza de la Seo y

alrededores. Esta duplicidad de espacios administrativos, caso por ejemplo

de Emerita y Tarraco, no parece demasiado justificada en una capital de

Conventus (Martín-Bueno 1993, 120-121). Sencillamente, parece más natural

entender el supuesto mercado anterior al foro de Tiberio como un area

forense que tuvo su continuidad en el segundo.

58. Mostalac & Pérez 198, 125-37.

59. Hernández & Núñez 2000, 185.

60. La realidad es que las hipótesis barajadas son, de momento,

inconsistentes. Los estudios son superficiales, el solar bajo la calle San

Valero adolece de información, las publicaciones insuficientes por estar las

memorias sin elaborar; los planos publicados, en ocasiones, son

simplemente orientativos ya que se oculta de alguna manera su escala o bien

no están situados en la planta de la ciudad actual.

61. RPC, n° 319.

62. XX potestad tribunicia de Augusto, puesto que estos mismos IIuiri

aparecen indicados en el reverso de un as con el retrato de Augusto y la

leyenda TRIB POTES XX, RPC, n° 320.

63. Foto en Beltrán et al. 2000, 143.

64. Beltrán Martínez 1976, 58-9, lám. p. 80.

65. Delgado 1992.

66. Beltrán & Fatás 1998, 46.

67. Delgado 1992, 195.

LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 179

Podría suponerse que este templo también estaría

rodeado de grandes pórticos. Al respecto se ha apuntado

la posibilidad de que hallazgos recientes en un gran solar

situado entre la Plaza del Pilar y la C/ Espoz y Mina

pertenecieran al recinto de este templo o incluso a otro

diferente 68. Sin duda hay que esperar a que se realice el

estudio de excavación tan interesante.

El emplazamiento elegido para erigir el templo del foro

(Catedral de La Seo) 69 se perpetuó como lugar religioso

hasta la actualidad. En las excavaciones se determinaron

los espacios de la cella y la pronaos, siendo sus dimensiones,

a nivel de cimentación, de 35,48 m de longitud y de

17,74 m de anchura y alcanzando una profundidad

máxima de 2,30 m en una zona concreta. Estaba situado

en el centro del lado sur del foro y rodeado por un pórtico

doble abierto hacia el interior de la plaza y hacia el exterior

al sur. Su ubicación constituye el eje de simetría transversal

en el gran foro julio-claudio 70. Por algunos elementos

arquitectónicos recuperados en la excavación, se ha

definido en principio como pseudo-períptero de orden

corintio. Se cuenta incluso con una propuesta de

reconstrucción teórica de su alzado 71 y ha sido catalogado

de templo hexástilo 72, tipo que aparece representado en

un dupondio tiberiano de Caesaraugusta 73.

El teatro (fig. 4)

Caesaraugusta fue destacada con la construcción de un

gran, y hermoso se supone, teatro, el edificio sin duda más

representativo de los dedicados a espectáculos en el

mundo romano, sobre todo en tiempos de Augusto –a

partir de la época augústea el edificio teatral alcanza un

gran éxito en Occidente, fenómeno que va unido al

desarrollo de la vida municipal 74 y de la dinastía Julio-

68. Goyeneche 2002, 12.

69. Hernández Vera & Bienés 1998, 49-55; Hernández Vera & Núñez 2000.

Fue también Seo Episcopal de Cesaraugusta desde el 313 hasta 714 (Fatás

1998, 59-67); en el mismo lugar, tras la conquista islámica de la ciudad, se

construyó la Mezquita Aljama (Hernández Vera et al. 1998, 71-84), y el

espacio fue recuperado por los cristianos a comienzos del siglo XII,

atravesando desde entonces diversas etapas hasta el hermoso edificio

construido en el siglo XVI y que actualmente se puede contemplar.

70. Hernández Vera & Núñez, 2000, 186.

71. Núñez et al. 1998, 51-53; Hernández Vera & Núñez 2000, 195.

72. Iid. 2000, 187.

73. RPC, n° 334.

74. Frézouls 1979, 112.

Fig. 4. El teatro romano de Caesaraugusta

(foto F. A. Escudero).

180 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE

Claudia, años en los que sirvió de transmisor de la

propaganda imperial 75, constituyendo la construcción

pública urbana de mayor prestigio. La erección del de

Zaragoza, obedeció al programa urbanístico que,

posiblemente creado a finales de la época augústea,

iniciara sus obras en el principado de Tiberio, al que ya

hemos hecho referencia. En su corto funcionamiento (se

expolió a mediados del siglo III), cabe destacar una reforma

en la época de la dinastía Flavia que debió tener como

objetivo mejorar su apariencia como lo atestigua una

nueva orchestra, frons pulpiti y quizá la escena 76. Así mismo,

la reforma también afectó a la porticus postscaenam. Para su

construcción se llevaron a cabo importantes preparativos.

La ubicación es un hecho importante a considerar: este

teatro no está junto al foro sino en el extremo opuesto. Sin

embargo, está ubicado junto al cardo y junto a la puerta del

sur (si la hubiera en esta época). Al margen de su función

social, desde el punto de vista urbanístico debió ejercer

gran influencia en la vida de los habitantes de la ciudad.

Su sistema doble de pórticos, el semicircular de la planta

baja de la cavea y el gran peristilo que se apoyaba en la

fachada recta del edificio, lo ofrecían como otro centro de

reunión y esparcimiento al margen del programa de

representaciones que en su interior tuviesen lugar. Toda

la zona parece, según el resultado de la investigación,

dedicada a la vida pública: los ambientes domésticos de la

ciudad fundacional se anularon para la preparación del

terreno que tuvo lugar previa a la construcción del enorme

edificio de opus caementicium y de sillería que podía alojar

unos cinco mil espectadores.

Gran parte de la ima cavea está ocupando un terreno

vacíado previamente. Se realizaron profundas zanjas para

las substructiones de los seis muros semianulares, de los

muros radiales correspondientes a la veintisiete cámaras y

de la cimentación de la plataforma escénica. Conserva

íntegra su planta, teniendo en cuenta que parte de ella se

conserva bajo la C/ Verónica, C/ Pedro J. Soler y la iglesia

de los Jesuitas.

De 105 m de diámetro de cávea, contó, en la primera

etapa, con dos porticus de notables dimensiones que, de ser

cuadrada, la longitud total del teatro alcanzaría

aproximadamente 140 m. La cávea tenía posiblemente tres

plantas (y tal vez una porticus in summa gradatione) con lo

que alcanzaría una altura superior a los 22 m. La fachada

estaba articulada en 29 arcos, tres de los cuales constituían

los aditus: este teatro tiene la peculiaridad de poseer una

tercera entrada en el centro de la cávea que puede que

estuviera favorecida decorativamente con respecto a las

otras, ya que la luz de su arco era mayor. Se trata del único

teatro de la Hispania romana con entrada axial,

característica poco habitual en el Imperio, y cuyo mejor

prototipo, y no sólo por este motivo, lo constituye el teatro

de Ostia. A través de los arcos se accedía a cámaras cuya

función era bien diferente: 16 eran ciegas (tabernae?), otras

4 contenían escaleras de acceso a la media cávea, y otras 6

enlazaban con la galería semianular. El graderío se dividía

en 6 cunei en la ima cávea, al igual que ocurre en los teatros

de gran tamaño hispanos (Cádiz, Córdoba, Mérida,

Itálica), y como recomendaba Vitrubio.

La orchestra fundacional del teatro contaba con un

enorme y profundo foso en el eje perpendicular, de difícil

interpretación. Las huellas que aparecen en el fondo de

la estructura indican haber servido para alojar algún tipo

de maquinaria o amueblamiento que se utilizara en las

representaciones de época julio-claudia, ya que es

precisamente a finales del reinado de Claudio o en época

de Nerón cuando se produjo su anulación. Desconocemos

una posible reforma decorativa en la escena, aunque

parece probable que la hubiera y que se compruebe cuando

se realice el análisis completo de los restos decorados y

escultóricos hallados durante la excavación que concluyó

a finales del año 2002 (fig. 5).

75. Gros 2002; Béjor 1979; Martín-Bueno 1992.

76. La importancia de la reforma flavia sufrida por la orchestra a la que hemos

hecho ya alusión, afectó también al balteus, la proedria y la frons pulpiti, partes

que aumentaron su riqueza decorativa, y, por el contrario, afectó

negativamente al hyposcaenium. Así, la fosa de la escena se anuló clausurando

también los diez pozos telonarios.

Fig. 5. Cornisa curva procedente de la decoración

arquitectónica del teatro romano (foto P. Galve).

LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 181

El teatro de Marcelo en Roma constituye el prototipo

de teatro urbano conseguido mediante la alternancia de

galerías semicirculares y cámaras radiales, modelo que será

adoptado por grandes teatros como los de Nápoles o

Milán, alcanzando su máxima evolución y permeabilidad,

ya a finales del siglo I, en el teatro de Benevento. Se trata

de una estructura que surge de dos exigencias relacionadas

entre sí: independencia de las características del terreno

para la construcción de la cávea, y facilitar la circulación

a los espectadores 77. El encuadre histórico de su

arquitectura pertenece al tipo de teatro con dos corredores

semicirculares y estancias radiales, algunas de las cuales

daban acceso directo a la praecinctio de la cávea. El

deambulatorio externo y algunos vanos radiales son

completamente practicables, mientras que otros vanos

abren solo a la galería exterior y otros soportan las

escaleras.

De momento, han aparecido restos de una docena de

esculturas, entre las que destacan una hermosa cabeza en

mármol de Paros que representa a una joven princesa de

la dinastía Julio-Claudia (fig. 6), y un torso de tamaño

monumental que puede identificarse con las diosas Diana

o Roma (fig. 7). También hay fragmentos de una estatua

de gran tamaño que pudieron pertenecer a la figura

idealizada del Emperador. El programa iconográfico

comportaba esculturas de diverso tamaño y de los temas

más habituales utilizados en la iconografía teatral: dioses

del panteón romano y personajes de la familia imperial.

¿El anfiteatro?

Situado ya en planos expuesto en el Museo de Zaragoza

y en Museos municipales que recrean la ciudad antigua,

se desconoce si la propuesta hecha hasta ahora es

conjetural o se basa en argumentos más sólidos.

Recientemente se ha vuelto a comentar su existencia de

manera oscura tambien en la excavación del interior del

Teatro Fleta. Extramuros, si hubiese estado ahí, estaría

próximo a unas grandes termas, restos de las cuales se

excavaron en la Plaza de España.

Termas

Termas (del Teatro?) (C/San Juan y San Pedro) 78.

Probablemente este establecimiento ocuparía el espacio

comprendido al sur del decumanus y al este del cardo, y

formaría parte del conjunto público perteneciente al

77. Pensabene 1989, 23.

78. Beltrán & Fatás 1998, 49-50.

Fig. 6. Retrato de princesa de la familia Julio-Claudia,

posiblemente cercana a Calígula hallado en el teatro

de Caesaraugusta (foto P. J. Fatás).

Fig. 7. Busto monumental de deidad femenina hallado

en el teatro de Caesaraugusta (Diana o Roma) (foto P. Galve).

6

7

182 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE

teatro, integrándose a través de la porticus postscaenam. Del

complejo termal hoy es visible la piscina de agua fría con

los lados menores en ábside, de los que se conserva uno

solamente. Fue construida a mediados del siglo I,

anulando estructuras anteriores. La longitud total

estimada es de casi dieciséis metros, siendo de las más

grandes de Hispania, y a ella se accede por tres escalones

que la circundan. Estaba recubierta de placas marmóreas

y su construcción se data en el final de la época julio-

claudia. La natatio, que debió estar rodeada de una

columnata de cinco a seis metros de altura, es lo único que

se conservaba, además de restos de letrinas más antiguas

y sendos canales a su alrededor. En la actualidad los

vestigios están conservados y son visitables (Museo de las

Termas Públicas).

Termas extramuros (Plaza de España). Las excavaciones

realizadas por la Sección Municipal de Arqueología en

1986 corroboraron la noticia de J. Galiay (1946, 97-98 y

118-119) acerca de la aparición de restos termales de

importancia en plena Plaza de España. Se documentó un

muro potente de opus caementicium y parte de una sala

cálida (quizá perteneciente al caldarium ) con pilae,

suspensurae y tubuli que formaban parte de un hypocaustum,

posteriormente reformado y convertido en frigidarium 79.

La anchura conservada de este último era de 4,70 m,

presentando un escalón de 0,28 m de ancho por 0,18 m

de alto, y tanto el suelo como la pared estaban realizados

en mortero.

¿Puerto fluvial?

El hecho de que el foro estuviera ubicado a orillas del

Ebro pudo imprimirle un carácter comercial añadido a sus

funciones cívicas. La existencia de un muelle fluvial parece

muy probable, aunque arqueológicamente no se haya

suficientemente documentado. No obstante, se ha

propuesto como idóneo el lugar donde actualmente se

halla el llamado Museo del Puerto Fluvial de

Caesaragusta 80, aguas abajo del Puente de Piedra actual, y

donde debió de estar el puente romano. En dicho espacio

arqueológico se conservan estructuras aparecidas en la

excavación del solar de la C/ Sepulcro 1-15, realizada entre

los años 1989 y 1991, correspondientes al ángulo

nororiental del foro, con edificaciones a las que se ha

otorgado un carácter comercial, a la par que monumental.

El hecho de que se sacara a la luz un tramo de edificación

con cuatro grandes vanos en este extremo del foro abiertos

hacia el río ha dado pie a interpretarlo como un pórtico

que, paralelo al río, proporcionaría el paso desde los

muelles del puerto al foro 81. Esta construcción, de la que

se conservan 35 metros lineales y que distaría del Puente

unos 150 metros, conserva en algunos de sus sillares

marcas de cantería, que se han transcrito como numerales

pertenecientes a las legiones fundadoras (X Gemina, VI

Victrix, IIII Macedonica), lo que demuestra su participación

en las obras públicas de la ciudad. Fue datada por sus

excavadores en época de Tiberio 82. Sin embargo, se

carecen de testimonios susceptibles de ser atribuidos a un

puerto, aunque se haya propuesto la hipótesis de muelles

de madera perpendiculares a la orilla 83 a los que arribarían

barcas de escaso calado.

¿Hubo muralla en el siglo I?

Al igual que las dudas que se ciernen sobre la posible

existencia de un puerto fluvial, los testimonios

arqueológicos no colaboran en el planteamiento de que

la ciudad estuviera amurallada, al menos completamente,

desde su fundación. Ls vestigios que hasta hoy han podido

estudiarse (Escudero & De Sus 2004) se fechán en la

segunda mitad del siglo III y su trazado, ya fuera nuevo o

aprovechando otro anterior, delimitaba la planta

rectangular de la colonia de Augusto, con una excepción:

ya hemos comentado con anterioridad que el habitat de

época julio-claudia se extendía a un espacio más amplio

cuyo límite eran las orillas del río Huerva. Este dato se

desconocía hasta que diversas excavaciones realizadas en

los años ochenta y noventa proporcionaran testimonios de

un urbanismo pleno en el distrito oriental y occidental (red

de cloacas, abastecimiento de aguas…). Se trata de zonas

ocupadas por casas señoriales a juzgar por la riqueza de sus

pavimentos y sus decoraciones parietales, zonas

ajardinadas, fuentes, que, por motivos mal conocidos 84,

se abandona en época flavia, no siendo ya reocupada en

época romana. Consecuentemente, la planta de la ciudad

79. Alvarez et al. 1986, 73-76.

80. Aguarod 2000; Aguarod & Erice 2003; la seguridad con la que Aguarod

2000 identificaba los restos con un muelle fluvial aparece algo matizada

recientemente (2003). Las autoras se basan en estudios realizados por Faus

1988 y Ollero 1996.

81. Aguarod & Mostalac 1998, 75-76; ya anteriormente Casabona y Pérez

Casas mencionan la hipotética presencia de un puerto fluvial, oculto ahora

bajo el Paseo Echegaray y Caballero (Casabona & Pérez Casas 1991, 21).

82. Casabona 1992, 189; Casabona & Pérez Casas 1991, 21; 1994, 92.

83. Aguarod & Erice 2003, 149.

84. Se ha apuntado como causa el temor a las crecidas del río Huerva y a una

inundación en concreto ocurrida hacia el año 100 y que elevó la zona

oriental del paseo de Echegaray y Caballero dos metros de altura con sus

aportes. (Escudero & Sus 2004, nota 1).

LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 183

se ve disminuida en la parte oriental y, curiosamente, el

límite de esta reducción será el que en el siglo III ocupó la

muralla.

Pese a que los vestigios arqueológicos conocidos hasta

el momento no aportan datos sobre la muralla

fundacional 85, se puede considerar la existencia de

segmentos más o menos amplios, fundamentalmente las

puertas. Su tamaño reducido ha podido dificultar su

conservación, al ser reutilizados o continuados más tarde.

Su función era la de delimitar canónicamente el perímetro

de la fundación augústea. Cierto es que resulta extraño que

una colonia que se creó con veteranos legionarios y con

el rito canónico, excelentemente celebrado en sus

amonedaciones (fig. 8), no contara desde el principio de

su vida con una muralla, no ya como defensa sino como

edificación de prestigio. De hecho, recientemente,

M. Navarro rehabilitaba la inscripción CIL, II, 255*, en

la que se commemoraba la donación de la muralla a la

ciudad por parte de Augusto, siendo Agrippa su represente

en el momento de la primera instalación de veteranos 86,

aunque la inscripción sería posterior, una

commemoración del año 2 a.C. exactamente. Esta acción

se encuadra perfectamente dentro de las evergesías

imperiales 87, entre las que los mura, elementos que

entregaban la esencia urbana separando la rusticitas de la

ciuitas, fueron las principales donaciones de Augusto a las

ciudades 88: se trataba de recuperar su poder simbólico de

creación. Generalmente son los gobernadores los

responsables de su contrucción, quienes podían utilizar al

ejército como mano de obra, como en una parte ya

conocida de la colonia (ver a este respecto el puerto fluvial).

En época augústea, los trabajos de la muralla estaban lo

suficientemente avanzados simbólicamente como para

poder poner una inscripción en un hito murario, como

una torre o una puerta 89.

OPPIDA CIVIVM ROMANORVM

Las ciudades que Plinio señala habitadas por

ciudadanos romanos en el valle del Ebro poseyeron

además el estatuto municipal, como queda demostrado en

las leyendas de las monedas que ellas acuñaron hasta el

reinado de Calígula. Sin embargo, sólo Bilbilis ha sido lo

85. Para detalles de tipología y de técnica edilicia de la muralla del siglo III, ver

Escudero & de Sus 2004).

86. Navarro Caballero 2002.

87. Ead. 2002.

88. Mitchell 1987, 339-342.

89. Navarro Caballero 2002.

Fig. 8. As de Caesaraugusta.

En el anverso, cabeza laureada de Calígula (37-41 d.C.);

en el reverso, yunta fundacional. Hallada

en C/Predicadores, 20.22

(foto Ayuntamiento de Zaragoza).

184 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE

suficientemente excavada como para aportar un cuadro

general de lo que sería su aspecto a lo largo de la época

julio-claudia, tanto público como privado. Ello se debe,

por una parte, al abandono de dicho núcleo en el

siglo V p.C. y, por otra, a los trabajos de M. Martín-Bueno

y su equipo desde hace más de 30 años. En los últimos

años, las excavaciones urbanas efectuadas en el centro de

Huesca han aportado datos fundamentales para el

conocimiento de Osca en el siglo I. Estas serán las ciudades

que trataremos pormenorizadamente a continuación,

junto con los nuevos datos, aunque faltos de cohexión, de

Calagurris y las novedades de Turiaso.

La falta de información sobre Ilerda 90 y, en gran

medida, sobre Turiaso y Calagurris, está originada por el

hecho de que los solares que las vieron nacer siguen

ocupados hasta hoy, lo que dificulta las taréas y destruye

los restos anteriores. Todas ellas tienen en común su

importante pasado republicano, con una importante

participación en las guerras civiles, generalmente primero

en el bando sertoriano, que trajo consigo importantes

cambios sociales: castigos, desplazamientos y privilegios

fueron métodos acelerados de transformación hacia la

romanidad de sus cuerpos cívicos, sin que las fuentes

aporten datos determinantes. Todas ellas comparten

además la importancia de sus acuñaciones, tanto

republicanas con caracteres ibéricos 91 como imperiales-

municipales, que son nuestra mejor fuente de

conocimiento para esta época, ante la falta de datos

arquitectónicos. Además, la investigación llevada a cabo

en cada una de ellas, aunque a veces breve, pone de

manifiesto a través de los niveles arqueológicos fértiles,

una relevante transformación constructiva: modifi-

caciones pétreas de habitat importante en época augústea

con cambios incluso del espacio habitado hasta llegar a la

época flavia o antonina, momento en el que edificios

concretos informan de la importancia de unas ciudades

que se han ido construyendo a lo largo del siglo I d.C.

El numerario de bronce que acuñarán Calagurris 92 y

Turiaso 93, como también lo hacen las de Bilbilis, Ilerda y

Osca 94, símbolo de autonomía, será el expotente

ideológico más cercano de la nueva dinastía imperial, que

aparece unida a antiguos símbolos locales, como el jinete

con lanza en ristre de Osca y Bilbilis o la Silbis de Turiaso.

Además, ante la pobreza trágica de la epigrafía cívica del

valle del Ebro, las monedas son una fuente única para

conocer a los dirigentes de estas nuevas ciudades romanas:

nada en la onomástica de dichos ciudadanos romanos

recuerda el origen posiblemente local de la mayoría.

Bilbilis 95 (Calatayud, Zaragoza, Aragón)

La ciudad está situada a orillas del río Jalón, aguas

debajo de la actual ciudad de Calatayud (Zaragoza), en un

paraje perteneciente a la pedanía de Huérmeda

denominado el Cerro de Bámbola. Está siendo excavada

sistemáticamente desde 1971 por un equipo dirigido por

M. Martín-Bueno 96.

La importancia de Bilbilis en época republica se

desprende de su presencia en las fuentes literarias como

una de las principales ciudades celtibéricas 97. Estrabón

(3.4.13) menciona su participación en las guerras

sertorianas: al parecer, Metelo y Sertorio lucharon en las

cercanías de la ciudad celtibérica de Bilbilis. Seguramente

reconquistada por Metelo, optó por el bando cesariano en

la Guerra Civil. Los restos descubiertos en lo que luego

sería el emplazamiento del foro demuestran que el

municipio romano se erigió en el mismo lugar que el

oppidum celtibérico 98.

90. No hay grandes estructuras arquitectónicas que pudieran fecharse entre

el reinado de Tiberio y el de Nerón en Ilerda. Durante la segunda mitad del

siglo II a. C. y comienzos del I a.C., la ciudad sufrió un impulso urbanístico

que conllevó la ocupación de áreas bajas más fácilmente urbanizables y

mejor relacionadas con las vías terrestres. Sabemos que César (B.C., 1.37-87)

realizó una precisa descripción topográfica del entorno de la ciudad ibero-

romana, situándola junto al río Sicoris (Segre) sobre una elevación -cerro de

la Seu- con escarpadas laderas, salvo en uno de sus costados donde arrancaba

una pequeña cuesta de unos 600 m y pendiente suave. Por esta parte la

ciudad estaba amurallada. A unos 450 m se elevaba otro montículo en el que

los pompeyanos tenían situado su campamento. Sondeos realizados entre

1986 y 1992/93 hallaron materiales muebles ibéricos y tardorrepublicanos,

así como un muro datado en el siglo II a.C., relacionados con Iltirda-Ilerda

que demostraban la ocupación del área durante los siglos IV-I a.C. (Junyent

1994, 85). A mediados del siglo II a.C. la ciudad creció por la segunda terraza

del cerro, hasta el río Segre. Esta zona corresponde a las actuales plaza de

Sant Joan y plaza de la Sal. Durante el siglo I a.C. el núcleo urbano seguiría

emplazado en lo alto de la colina, ocupando las tres terrazas superiores y

creciendo por la suave cara del Oeste en dirección al actual Mercat del Pla.

La parte baja de la ciudad se extendería hacia el este, buscando espacio por

la orilla derecha del Segre, entre la Paería y la calle de la Democracia. Pérez

2001.

91. En signario ibérico TV-R-I-A-S-V, Villaronga 1979, 173; 177; 194. La ceca

Iltirta fue la antecesora de Ilerda y comenzó a acuñar a finales del siglo III a.C.

(Villaronga 1979, 128; 137; 213).

92. Calagurris acuña numerario en época triunviral, reinado de Augusto y de

Tiberio, RPC, n° 431-451.

93. El taller de Turiaso produce monedas bajo los gobiernos de Augusto y

Tiberio, RPC, n° 403-424, más dos emisiones de fecha insegura, RPC, n° 401-

402.

94. RPC, n° 261-280.

95. Estas líneas son deudoras de la síntesis realizada por Martín-Bueno

2002a.

96. A los trabajos de excavación sistemáticos hay que añadir los completos

estudios que se han realizado de los diferentes materiales arqueológicos:

Luezas, Tesis doctoral inédita 1992; Sáenz, Tesis doctoral inédita 1996; Guiral

& Martín-Bueno 1996; Martín-Bueno & Navarro Caballero 1997.

97. Aún la cita Ptolomeo como una ciudad celtibérica, 2.6.57.

98. Burillo & Ostalé 1983-1984, 287-309 pensaban lo contrario.

LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 185

Bilbilis acuñó moneda propia desde época ibérica tardía

hasta el reinado de Calígula, siempre en bronce, en tres

periodos claramente diferenciados: en primer lugar las

emisiones celtibéricas (anverso: cabeza varonil y reverso:

lancero a caballo 99), más tarde las series de Bilbilis-Italica

con caracteres latinos (anverso: cabeza masculina y reverso:

jinete) y por último las piezas puestas en circulación a partir

de Augusto, que se relacionan con su ascenso al rango

municipal. A continuación, la Bilbilis imperial emitió

moneda durante los reinados de Augusto, Tiberio y

Calígula.

Por el momento, es imposible afirmar la causa de la

mención Italica en sus monedas transicionales, aunque

parece verosímil que aludiera a la presencia en la ciudad

de itálicos atraídos por sus ventajas económicas y

estratégicas. También pudiera tratarse de un título

honorífico, puesto que había optado por el partido

vencedor en la Guerra Civil 100. Desde mediados del siglo

I a.C., la Bilbilis indígena 101 comenzó a organizarse al

modo de las ciudades romanas, contando con un número

importante de ciues Romani, lo que le permitió obtener el

derecho romano en época augústea del que habla Plinio

(Nat., 3.4.24), y el estatuto político municipal. El paisaje

urbano, sobre todo la parte pública de la ciudad, se

transforma durante el reinado del primer emperador

convirtiéndose en un paradigma visible de la cultura

romana: Bilbilis se podía distinguir en lo alto del cerro

desde muchos km a la redonda como el símbolo de Roma,

de la uenustas y de la securitas, en suma, de la civilización

urbana. El programa iniciado en época augústea se

desarrolla a lo largo de la julio-claudia. Una ralentización

económica distinguida por los arqueólogos a finales de la

99. BI-L-BI-L-I-S, Villaronga 1979, 184.

100. Martín-Bueno 2000a, 93-101 en particular p. 94.

101. En la campaña del año 2002 se ha identificado niveles correspondientes

a la ciudad celtibérica que se asentaba en el solar de la Bilbilis romana.

Martín-Bueno & Sáenz 2003, 355-361.

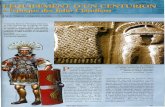

Fig. 9a. Reconstrucción ideal de Bilbilis en época alto-imperial (según J.-Cl. Golvin y M. Martín-Bueno).

186 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE

Fig. 9b. Panorámica del foro y del

teatro situados frente al valle del

Jalón (foto M. Martín-Bueno).

Fig. 9c. Plano de Bilbilis, en rojo se

ha marcado el conjunto foro-teatro

(según M. Martín-Bueno).

9b

9c

LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 187

dinastía se recupera en época flavia y continuaría hasta el

reinado de Trajano 102.

Bilbilis es, por tanto, el ejemplo mismo de ciudad de

expansión julio-claudia por excelencia. La existencia de

una base social romanizada de forma acelerada por los

conflictos bélicos, dirigida por unas elites asociadas

totalemente a la causa romana, facilitará su

transformación urbanística. La epigrafía, a pesar de su

pobreza, permite conocer cómo los antiguos peregrinos

celtibéricos cambian su denominación al convertirse en

ciudadanos romanos 103. Las monedas acuñadas en su ceca

ponen de manifiesto la personalidad de sus dirigentes,

todos romanos, puesto que son los magistrados, IIuiri y

aediles, quienes las firman. Ellos participarán a sus

expensas en la construcción de la nueva urbe, la imagen

que debía dominar los contornos 104, utilizando para ello

materiales nobles, como los mármoles de importación 105.

Y entre esos notables, nacerá en los años 30 el más ilustre

de todos los bilbilitanos, Valerio Marcial.

El urbanismo de la ciudad está totalmente

condicionado por el medio físico sobre el que se asienta

(fig. 9a-b-c). En este sentido, se trata de un espléndido

ejemplo de la adaptación al terreno, un cerro de mucha

pendiente sobre la que se distribuyeron las construcciones

dispuestas en terrazas. Dicha posición, difícil en el

momento de la construcción, aportó grandes ventajas a la

ciudad: el conjunto adquirió un aspecto teatral tanto para

sus habitantes como para las personas de los alrededores.

A pesar de todo, Bilbilis era una ciudad funcional, con sus

infraestructuras, servicios, comunicaciones y equipa-

mientos, llegando a alcanzar unas 30 hectáreas de

extensión.

Bilbilis ha conservado hasta hoy todos sus elementos

monumentales: foro, templo, teatro y termas, además de

restos de estructuras pertenecientes al recinto amurallado

y al complejo sistema de abastecimiento de aguas. En los

últimos años se han descubierto importantes ejemplos de

arquitectura doméstica 106, hasta fechas recientes

escasamente representada, con viviendas de estructura

itálica de varios pisos provistas de espacios comerciales.

El foro

En época augústea, se arrasan ciertas viviendas 107 que

ocupaban la parte superior del montículo de Santa

Bárbara, a unos 600 m de altura. Allí se instala el foro, tras

realizar importantes obras de infraestructura. El resultado

final 108 consiguió sin duda un aspecto escenográfico y

monumental, articulado a partir de un esquema axial con

dos espacios bien delimitados: el templo en la parte más

alta, dominando el conjunto, y la gran plaza rodeada de

pórticos y edificios públicos. Destacamos los siguientes