La théologie comme science et doxologie: logocentrisme, apophatisme et théologie mystique chez...

Transcript of La théologie comme science et doxologie: logocentrisme, apophatisme et théologie mystique chez...

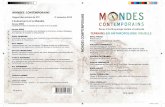

International Association of Orthodox Dogmatic Theologians in partnership with

Orthodox Theology Faculty of Arad

The Function and the Limits of Reason in Dogmatic Theology

Papers of the third International Symposium of the IAODT

Thessaloniki, 23-26 June 2011

EDITORS:

Ioan Tulcan Michel Stavrou Peter Bouteneff

Cristinel Ioja

2012

DTP: Câlin Chendea and Rev. Filip Albu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romäniei FUNCTION AND THE LIMITS OF REASON IN DOGMATIC THEOLOGY. Simpozionul international (3; 2011; Thessaloniki)

The Function and the limits of reason in dogmatic theology: the third international conference of Orthodox Dogmatic Theologians: Thessaloniki, 23-26 of June 2011; coord.: IoanTulcan, Michel Stavrou, Peter Bouteneff, Cristinel Ioja. - Sibiu: Astra Museum, 2012

ISBN 978-973-8993-74-7I. Tulcan, loan (coord.)II. Stavrou, Michel (coord.)III. Bouteneff, Peter (coord.)IV Ioja, Cristinel (coord.)

3

CONTENTS

Discours d'ouverture .......................................................................................... 5

Reason in the Thelogy of the Fathers (I)

Petr MikhaylovThe Use o f Rationality in Christian TheologyAccording to the Cappadocians....................................................................... 11

Despina D. PrassasTo the Limits o f Reason and Beyond: St. Gregory OfNazianzos’s Theological Orations 27 and 2 8 ......................................................................... 26

Reason of the Theology of the Fathers (II)

Peter C. BouteneffThe Transfiguration o f Reason in Dionysius....................................................41

loan TulcanThe Role o f Reason in the Perception o f God According toSt. Maximus the Confessor.................................................................................51

Alexey FokinRational Methods in Latin Patristic Trinitarian Theology.............................68

Reason in medieval Byzantine Theology

Michel StavrouLa raison illuminée par la fo i dans la théologie byzantine du XIIIe siècle.... 87

Stavros YangazoglouDiscours théologique et expérience ecclésiale dans le cadre du conflit hésychaste du XLV siècle .................................................................................105

Reason in 20th-c. Orthodox Theology

Christoph SchneiderBeyond the Limits o f Reason: Reflections on Pavel A. Florensky’s‘The Pillar and Ground o f the Truth ’ (1914) ................................................127

4

Pantélis KalaïtzidisLa théologie comme science et doxologie: logocentrisme, apophatisme et théologie mystique chez quelques auteurs orthodoxes contemporains....... 140

Reason in he Thelogy of Fr. Dumitru Stäniloae

Cristinel IojaThe Function o f Human Reason in the Interrelationship Between God,Man and the World as Reflected in Fr Dumitru Stäniloae ’sAnnotations to the Romanian Philokalia....................................................... 165

Nicolae Räzvan StanThe Human Mind and the Knowledge o f God According to Father Dumitru Stäniloae. An Analysis o f his Annotations in the “PSB” Collection ...........183

Rational or Spiritual Theology? The East-West Encounter

Nicholas LoudovikosMind and its Limitations in Maximus the Confessor and Thomas Aquinas..... 235

Nicolae Moçoiu“We have the mind (nous) o f Christ” (1Cor. 2:16) - Rational and Spiritual (Noetic) Knowledge o f God and o f the Creation ...........................245

Georgios MartzelosVernunft Und Offenbarung In Der Theologie LuthersUnd In Der Orthodoxen Überlieferung......................................................... 275

Adrian NiculceaThe Role o f Reason in Obtaining Knowledge o f God in the “Personal” Theology o f Karl Barth and in Orthodox Dogma......................................... 303

Theological reason within an Orthodox Vision

Valer BelParticipative Logic and Iconic Ontology in Theologicaland Ecclesial Knowledge.................................................................................311

Stefan BuchiuLe rôle et les limites de la raison dans la connaissance apophatiquedans la pensée du Père Stäniloae................................................................... 319

Aristotle PapanikolaouThe Role o f Reason in the Formation o f the Doctrine o f the Trinity...........331

A uthors L is t ................................................................................................339

Official Report 341

140

Pantélis Kalaïtzidis

La théologie comme science et doxologie: logocentrisme, apophatisme et théologie mystique chez quelques auteurs orthodoxes contemporains

L a théologie orthodoxe contemporaine s'est surtout formée au sein du courant dit « néo-patristique » et, à ce titre, se trouve dans la lignée définie par le fameux « retour aux Pères », ainsi que par le programme de libération et d'affranchissement de l'orthodoxie de sa « captivité de Baby- lone » au langage, aux présupposés et à la méthode de la théologie occidentale1. Un des points forts de ce programme de dés-occidentalisation de la théologie orthodoxe s'avère être la volonté affichée de dépassement de la théologie dite « cataphatique » ou logocentrique, identifiée à la scolastique médiévale et reliée surtout à la théologie naturelle ainsi qu'au rationalisme et à l'esprit positiviste, dépassement qui a pour conséquence la place de choix désormais attribuée

1 Cf. P. Kalaïtzidis, From the "Return to the Fathers" to the Need for a Modem Orthodox Theology, "St Vladimir's Theological Quarterly", n° 54 (2010), p. 5-36, et en version française, "Istina" n° 56, 2011, p. 227- 251.

par la théologie orthodoxe contemporaine à l'apophatisme, à la théologie mystique et à l'expérience personnelle de Dieu. Cette démarche présuppose, de la part du sujet humain, une préparation spirituelle plutôt qu'intellectuelle, reliant ainsi la théologie non à la science, mais à la prière et à la doxologie2.

I. Apophatisme, théologie et expérience mystique

Cette connaissance mystique de Dieu, reliée à l'apophatisme, aux exercices et aux combats spirituels et, en fin de compte, à l'expérience personnelle du divin, sera le lieu commun de plusieurs théologiens et penseurs orthodoxes du XXe siècle, comme Nicolas Berdiaev, Vladimir Lossky, Père Justin Popovic, Nikos Nissiotis, ChristosYannaras, ou Père Jean Romanidis, à trois exceptions près, et non des moindres: le Père Georges Florovsky, le Père Dumitru Stalinoaë et le Métropolite de Pergame Jean Zizioulas.

Cette prééminence de l'apophatisme et de la théologie mystique est censée trouver ses fondements dans plusieurs textes patristiques, mais tout particulièrement dans les écrits qui portent le nom de saint Denys Y Aréopagite. La théologie apophatique et la voie des négations, « l'inconnaissance » divine ou la connaissance non rationnelle de Dieu, la divine ténèbre, le silence et le renoncement à la parole lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, seront tous considérés comme le propre de la théologie patristique depuis les Pères Cappadociens jusqu'à Grégoire Palamas. On vient de rappeler la place centrale qu'occupe dans ce schéma le Pseudo-Denys. Ce

La théologie comme science et doxologie... 141

2 Cf. N. Nissiotis, La théologie en tant que science et en tant que doxologie, "Irénikon" n° 33,1960, p. 292.

142 Pantélis Kalaïtzidis

dernier, avec l'exaltation et la préférence affichée pour la voie négative, voire pour le silence menant au sommet de l'ascension et à l'union avec Dieu3, va aussi souligner le lien intime qui unit prière et théologie, de façon indissoluble. Il n'y a pas de théologie sans prière et, en dehors de la prière, l'acte même de prier se présente comme un acte théologique4, alors que la théologie s'avère être, pour reprendre la belle formule de Nikos Nissiotis, « une pensée priante »5. Or, dans cette démarche, l'auteur des Aréopagitiques rejoint la tradition des Pères d'Orient, parmi lesquels citons à titre d'exemple saint Grégoire de Nazianze6 ou saint Diadoque de Photicé7, pour lesquels la théologie en tant que fruit de l'union et de la communion avec Dieu, est considérée comme un charisme, comme l'un des plus grands dons de l'Esprit, exigeant toutefois la préparation spirituelle— et non intellectuelle — de l'homme. Aussi la théologie sera-t-elle l'aboutissement, voire le fruit de l'expérience spirituelle et ascétique (ou comme dira le Pseudo-Denys à

3 Cf. à titre d'exemple Pseudo-Denys, Théologie Mystique, III, PG 3, 1033B-C=éd. Heil-Ritter, 147. On reprend id des éléments de notre analyse présentée dans l'étude: P. Kalaitzidis, « Theologia, discours sur Dieu et science théologique chez Denys l'Aréopagite et Thomas d'Aquin », dans Ys. de Andia (dir.), Denys l'Aréopagite et sa postérité en Orient et en Occident, Paris, 1997, notamment p. 459-470.

4 Cf. à titre d'exemple Pseudo-Denys, Noms Divins, I, 1, 588A; III, 1, PG 3, 680B; 680C-D=éd. Suchla, p. 108-109,138, p. 138-139; Théologie Mystique, 1,1, PG 3 ,997A-B= éd. Heil-Ritter, p. 141-142; Hiérarchie Céleste, I, 2, PG 3 ,121A= éd. Heil-Ritter, p. 7-8; Hiérarchie Ecclésiastique, VII, PG 3, 564C= éd. Heil-Ritter, 129.

5 N. Nissiotis, « La théologie en tant que science et en tant que doxo- logie », op. cit., p. 294.

6 Cf. Grégoire de Nazianze, Discours théologique, I, 3, PG 3 6 ,13C-16B.7 Cf. Diadoque de Photicé, Cent chapitres sur la perfection spirituelle,

chap. 66 et 67, éd. SC 5 bis, p. 124-126.

La théologie comme science et doxologie. 143

propos de son maître Hiérothée: « Non seulement il avait appris mais il avait expérimenté les choses divines »8) et, par là même, se trouvera intimement liée au charisme de la prière. Mais plus encore, l'auteur des Aréopagitiques se rapproche de la fameuse formule: « Si tu es théologien, prie véritablement; et si tu pries véritablement, alors tu es théologien »9. Cette donation de la théologie nous éloigne à jamais de la théologie, discours ou logos sur Dieu, de la théologie spéculative et a fortiori de la théologie qui prétend être une science. S'agissant de la GaiÀoyia dionysienne, qui s'avère être la parole dite par Dieu Lui-même à propos de Lui-même, nous devons plutôt nous rappeler que le premier acte, le premier mouvement, vient de Dieu. C'est Lui qui parle de Lui-même et de ses noms à travers les Aôy La/les Ecritures et par les bouches du Verbe, à savoir les GeoAôyoL, les porte-parole de Dieu; de même que ce n'est pas d'abord nous qui avons connu Dieu mais que c'est Dieu qui nous a connus le premier, comme cela est mis en lumière par saint Paul dans son épître aux Galates10. Précisons cependant qu'il ne s'agit pas d'une prière privée ou individuelle, mais bien de la prière qui a lieu en communauté, pendant les offices de l'Eglise, dont le traité de la Hiérarchie Ecclésiastique nous livre une description détaillée. Ce que l'on décèle, en revanche, à travers ces traités - et en particulier tout au long de la Hiérarchie Ecclésiastique - c'est bien la prière liturgique, les offices et le mystères ecclésiastiques, lesquels constituent la seule voie (|aôvcoç) pour arriver à l'assimilation et à l'union avec Dieu11.

8 Pseudo-Denys, Noms Divins, II, 9, PG 3, 648B= éd. Suchla, 134.9 De oratione tractatus, 60, PG 79 ,1180B. Ce traité, attribué jadis à saint

Nil l'Ascète, l'est aujourd'hui à Evagre le Pontique.10 Ga. 4,9.11 Pseudo-Denys, Hiérarchie ecclésiastique, II, 2, PG 3, 392A= éd. Heil-

Ritter, 68.

144 Pantélis Kalaïtzidis

1) Vladimir Lossky

On ne peut parler du regain orthodoxe de l'apophatisme sans évoquer le rôle-clé joué par le grand théologien russe de la diaspora Vladimir Lossky. En effet, Lossky et à sa suite d'autres théologiens orthodoxes, va reprendre à son compte les choix théologiques et philosophiques du Corpus Areopa- giticum ayant trait à l'importance de l'apophatisme et sera, en grande partie, à l'origine de la redécouverte orthodoxe des écrits aréopagitiques au XXe siècle12. Lossky, dès le début et tout au long de son œuvre théologique, érigera le Pseudo- Denys en théologien par excellence de la tradition théologique de l'Orient et fera siennes les préoccupations majeures du mystérieux auteur, sans trop se soucier des problèmes christ ologiques et ecclésiologiques que présentent ces écrits — et qui seront mis en lumière ultérieurement par le grand spécialiste de Denys René Roques ou par le théologien et historien orthodoxe le Père Jean Meyendorff13. Lossky suivraainsilecheminthéologiquedes Aréopagi tiques, depuis ses premières publications, dans les années trente14, jusque à son ouvrage classique sur la Théologie mystique de

12 Cf. entre autres, sur cette question, P. L. Gavrilyuk, « The Reception of Dionysius in twentieth-centuiy Eastern Orthodoxy », Modem The- ology, n° 24 (2008), p. 707-723.

13 Cf. à titre d'exemple R. Roques, L'univers dionysien. Structure hiérarchique du monde selon le Pseudo-Demjs, Paris, 1954; idem, Structures théologiques, de la Gnose à Richard de Saint-Victor, Paris, PUF, 1962, surtout, p. 164-197; J. Meyendorff, Le Christ dans la théologie byzantine, Paris, 1969, p. 121-174.

14 V. Lossky, La notion des "analogies" chez le Pseudo-Demjs lAréopa- gite, "Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge», (5) 1930, p. 279-309; idem, La théologie négative dans la doctrine de Denys l'Aréopagite, «Revue des sciences philosophiques et théologiques», (28) 1939, p. 204-221.

La théologie comme science et doxologie. 145

VÉglise d'Orient (1944)15 ou ses cours sur la Vision de Dieu donnés à la Sorbonne (1945-46)16, ou même sa thèse magistrale sur Maître Eckhart17 et ses cours de théologie dogmatique, publiés après sa mort (avec une perspective plus centrée sur la christologie et la Révélation)18. Il pourra alors nous assurer que « l'analyse du traité sur la théologie mystique [...] va nous permettre de juger de la vraie nature de l'apophatisme qui constitue le caractère foncier de toute la tradition théologique de l'Eglise d'Orient »19. Il n'est pas de notre propos actuel d'expliquer les raisons de cet attachement de Lossky à l'œuvre et à la vision théologique du Pseudo- Denys. Disons seulement que la fréquentation par Lossky pendant les années de ses études à Paris, des auteurs médiévaux éminents comme Eckhart, Saint-Bernard ou Thomas d'Aquin a dû jouer un rôle dans son projet de comparaison entre l'Orient et l'Occident chrétiens et dans la prééminence de l'apophatisme qu'il a opérée20. D'autre part, il est difficile

15 V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient, Paris, 1944.

16 V. Lossky, Vision de Dieu, Neuchâtel, 1962.17 V. Lossky, Théologie mystique et connaissance de Dieu chez Maître Ec

khart, Paris, 1973. Cf. aussi idem, « Les éléments de "théologie négative" dans la pensée de saint Augustin », in: Augustinus Magister I, Paris, 1954, p. 575-581.

18 Publication en français dans le n° spécial de la revue La vie spirituelle, 67 (1987), n° 677, consacré à Vladimir Lossky, p. 537-541. La traduction anglaise de ces cours porte le titre: Orthodox Theology: An Introduction, trad. Ian et Ihita Kesarcodi-Watson, Crestwood, New York, 1978.

19 V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient, op. cit.; 3e éd., Paris, Cerf, 2005, p. 24.

20 Dans notre thèse de doctorat (Hellénicité et anti-occidentalisme chez les théologiens grecs de la génération des années 60, Thessalonique, 2008, p. 530 sq.), nous avons donné quelques indications sur cet attachement de Lossky aux écrits aréopagitiques. Plus proche de la perspective

de comprendre l'insistance de Lossky sur l'apophatisme et la théologie mystique sans tenir compte du contexte philosophique et plus généralement intellectuel et artistique de son époque. Le positivisme philosophique et scientifique y est encore fort, la néo-scolastique et le néo-thomisme dominent toujours en milieu catholique, de pair avec le rationalisme théologique, et comme réaction à cette glorification de la raison, qu'elle soit laïque ou religieuse, on assiste à l'émergence de l'antirationalisme profane (Dadaïsme, Surréalisme, Breton, Artaud, Rimbaud, etc.), mais aussi à la découverte de la philosophia perennis, de la spiritualité et du mysticisme de l'Orient asiatique ou de l'Islam, notamment avec René Guenon et Henri Corbin. La tentative de Lossky de couler le contenu de la théologie orthodoxe dans la forme du mysticisme a certainement trouvé des appuis patristiques (surtout chez Grégoire de Nysse et le Pseudo-Denys), mais en même temps se trouve être quelque part tributaire de ces courants spirituels et artistiques.

2) Christos Yannaras

La problématique théologique de Lossky a pu pénétrer en Grèce surtout à travers l'œuvre du théologien et philosophe Christos Yannaras, qui fait son apparition dans les années 60 et domine par la suite le paysage théologique grec pendant une grande partie des années 70 et tout au long des années 80. Yannaras lui-même, comme cela est bien connu, publie

régissant la pensée de Lossky, M. Stavrou, dans son mémoire de maîtrise (L'approche théologique de la personne chez Vladimir Lossky et Jean Zizioulas. À l'image et à la ressemblance de Dieu, Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris, 1996, p. 8-10) relie l'apophatisme losskien à la théologie mystique et à l'exigence de la préservation de la transcendance divine.

146 Pantélis Kalaïtzidis

La théologie comme science et doxologie. 147

en 1967 en grec et traduit en 1971 en français (et par la suite dans plusieurs langues européennes, slaves et balkaniques) son étude: De l'absence et de l'inconnaissance de Dieu, d'après les écrits aréopagitiques et Martin Heidegger21, tandis que beaucoup de ses œuvres ultérieures portent des signes visibles de l'influence de l'Aréopagite, comme par exemple l'apophatisme et le caractère extatique et personnel de l'éros, qui, selon Yannaras, résument pour l'essentiel l'esprit de l'orthodoxie et de sa contribution philosophique22.

Ces idées de Yannaras consacreront l'apophatisme comme caractéristique principale de l'orthodoxie, tout en popularisant et vulgarisant la théologie mystique des Aréopagitiques et leur position centrale au sein de la Tradition orthodoxe. Dans la période postérieure de son œuvre, Yannaras va en plus élever l'acception apophatique de la vérité au rang de marque distinctive de la tradition philosophique helléno-chrétienne. Il avancera en outre l'idée que la gnoséologie apophatique constitue la caractéristique diachronique culturelle de l'hellénisme23, plaçant cette gnoséologie apophatique au centre du débat théologique

21 C. Yannaras, De l'absence et de l'inconnaissance de Dieu, d'après les écrits aréopagitiques et Martin Heidegger, trad, par J. Touraille, Préface d'O. Clément, Paris, 1971. Cf. aussi la plus récente édition anglaise de cette œuvre faite à partir de la deuxième édition revue et augmentée grecque: C. Yannaras, On the Absence and the Unknowabilitij o f God. Heidegger and the Areopagite, édité par et avec une introduction de Andrew Louth, trad. Haralambos Ventis, Londre-New York, 2005.

22 Cf. à titre d'exemple ses ouvrages: Person and Eros, trad. Norman Russell, Brookline, MA, 2008; Philosophie sans rupture, trad. A. Bor- rély, Genève, 1986; L'exprimable et l'indicible. Les limites linguistiques du réalisme de la métaphysique, Athènes, 1999 [en grec]; Ontologie de la relation, Athènes, 2004 [en grec].

23 C. Yannaras, On the Absence and the Unknowabilitij o f God. Heidegger and the Areopagite, op. cit., p. 17.

148 Pantélis Kalaïtzidis

entre les Églises d'Orient et d'Occident. Cette idée sera par ailleurs une des pièces maîtresses de l'anti-occidentalisme de Yannaras, qui se nourrit aussi des éléments empruntés aux Slavophiles et à Heidegger24.

3) Père Georges Florovsky

Mon propos actuel n'est pas de contester le lien intime qui unit la théologie à la prière, à la vie spirituelle et au combat ascétique. D'autant plus que ce lien empêche la théologie de devenir une « technique », une pure occupation académique qui ne s'intéresse qu'à spéculer sur les questions divines.

Il faudrait toutefois vérifier si la centralité de l'apo- phatisme correspond à la réalité de la pensée patristique. Le Père Georges Florovsky, l'initiateur du fameux « retour aux Pères », critique, dans plusieurs de ses articles, ce schéma et propose une autre lecture de la pensée patristique. Florovsky, en particulier pendant la période américaine de son œuvre, fonde sa pensée théologique sur l'auto-révélation de Dieu dans le Christ et dans les magnolia Dei telles que révélées dans l'histoire du salut. Sans négliger l'importance de la théologie dite apophatique, il désire assurer la rationalité de la théologie chrétienne: « Philosophy begins with a "wonder" or surprise and grows up in the atmosphere of aporias. Religion begins with an initial "awe and trembling" and continues in the dimension of mystery. Indeed, mystery is the very climate of religion. The mystery of God obviously passes all knowledge and understanding, and the ultimate truth cannot be adequately uttered in any finite tongue. Theology is bound to be ultimately rather an "apophatic theology," just a symbol of the unfathomable mystery of

24 Pour une analyse plus approfondie de cette dernière thèse, cf. P. Ka- laitzidis, Hellénicité et anti-occidentalisme, op. cit., p. 505-530 [en grec].

La théologie comme science et doxologie. 149

God, as much as it has actually been revealed to man by God himself. [... ] We cannot escape the dimension of search, precisely because ultimate Truth is not a static "world of ideas" but a Living Person, and the true knowledge of truth is not a study of some absolute propositions and their immanent dialectics but a personal encounter and a continuous intercourse with the Living God »25. On ne serait pas alors loin de la vérité si l'on soutenait que même « l'hellénisme chrétien » se trouve en rapport avec le souci de Florovsky d'assurer la rationalité de la théologie chrétienne, de rallier la foi au logos26. Ceci est encore plus clair dans un article bien connu sur « Révélation, philosophie et théologie », qui plaide en faveur de la raison: « Revelation discloses itself and is received in the silence of faith, in silent vision— this is the first and apophatic step of the knowledge of God. The entire fulness of truth is already contained in this apophatic vision, but truth must be expressed [...] because the truth of faith is also truth for reason and for thought. [...] In this "quest for words" human thought changes, the essence of thought itself is transformed and sanctified. The Church indirectly testified to this in rejecting the heresy of Apollinarius. [...] The rejection of Apollinarianism meant therefore, at the time, the fundamental justification of reason and thought. Not in the sense, of course, that "natural reason" is sinless and right by itself but in the sense that it is open to transformation, that it can be healed, that it can be renewed. And not only can but also must be healed and renewed. Reason is summoned to the knowledge of God. The

25 G. Florovsky, The Message of Chalcedon, "The Ecumenical Review", 4 (1952), p. 396.

26 II sera suivi sur ce point précis par le Pape Benoît XVI dans son discours controversé à Ratisbonne (septembre 2006).

150 Pantélis Kalaïtzidis

"philosophizing" about God is not just a feature of inquisitiveness or a kind of audacious curiosity. On the contrary it is the fulfillment of man's religious calling and duty»27.

Florovsky ne pouvait alors que se méfier de l'abso- lutisation de la méthode apophatique opérée surtout par Lossky qui entraînerait le déplacement de la centralité de l'événement christologique au profit d'une théorie métaphysique. Il a beaucoup travaillé à concilier la foi et la raison, au point d'adopter sans hésitation des thèses issues de la théologie occidentale, comme celles qui portent la trace d'Anselme, sans négliger pour autant le lien qui unit la théologie cataphatique à la théologie apophatique: « Le conflit douloureux de la foi et la raison n'est pas une solution finale. L'intellect humain ne peut être condamné à rester à jamais sourd et aveugle à la seule vérité réelle qui se révèle, par la foi, dans l'expérience chrétienne. [...] La foi illumine l'intellect aussi, elle cherche aussi la raison, fides quaerens intellectum. Et les Pères de l'Eglise ont fait le grand effort de créer un nouveau système intellectuel capable de donner une traduction de la foi dans des termes de la raison »28. On le voit, la perspective théologique de Florovsky diffère sensiblement de celle de Lossky: notre théologien met en avant l'axe Création, Révélation dans le Christ, Histoire, Eschaton, l'histoire étant le lieu dans lequel on travaille pour VEschaton et où on l'attend. Il ne se soucie pas tellement de la question métaphysique du rapport entre Dieu et le monde, ou de la problématique gnoséologique et de son axe théologie cataphatique / théologie apophatique.

27 G. Florovsky, Revelation, Philosophy and Theology, in: Florovsky, Creation and Redemption, Belmont, MA, 1976, p. 30-31.

28 G. Florovsky, Le corps du Christ vivant. Une interprétation orthodoxe de l'Eglise, in: G. Florovsky et al. (dir.) La Sainte Église Universelle, Neu- châtel-Paris, 1948, p. 47-48.

La théologie comme science et doxologie. 151

Cette différence d'approche, Florovsky ne l'a pas cachée, mais l'a exprimée, entre autres, dans sa critique du livre classique de Lossky sur la théologie mystique. Il le critique ouvertement pour l'absolutisation de l'apophatisme et pour le déficit christologique de son analyse.29

4) Métropolite Jean (Zizioulas) de Pergame

Le Métropolite de Pergame Jean Zizioulas, de son côté, va aussi émettre des réserves quant à la centralité de l'a- pophatisme dans la perspective d'une théologie chrétienne. Pour lui l'apophatisme ne peut pas être la marque caractéristique de la pensée patristique, puisque, en mettant l'accent sur la transcendance divine absolue, on en vient à sous- estimer ou à mettre en deuxième position la réalité de la communion entre Dieu et les hommes réalisée en l'hypostase du Verbe incarné dans l'Eucharistie. A vrai dire, dans l'ensemble de son œuvre, Zizioulas ne s'est pas spécialement intéressé à l'apophatisme (ni d'ailleurs à la distinction entre essence et énergies30), ni même là où l'on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse preuve d'un intérêt plus particulier et d'un développement plus poussé, comme par exemple dans ses

29 Voir la présentation critique du livre de Lossky par Florovsky, The Journal o f Religion, 38 (n° 3,1958), p. 207-208. Sur la question plus générale qui nous occupe, tout comme sur la rationalité recherchée de théologie en contexte orthodoxe, cf. aussi les excellents articles d'A. Papanikolaou, Reasonable Faith and a Trinitarian Logic: Faith and Reason in Eastern Orthodox Theology, in: Laurence Paul Hemming-Susan Frank Parsons (éd.), Restoring Faith in Reason, Notre Dame, IN, 2003, p. 237-255; Matthew Baker, "Theology Reasons" - in History: Neo-pa- tristic Synthesis and the Renewal of Theological Rationality, "Theologia", vol. 81, n° 4, octobre-décembre 2010, p. 81-118.

30 Dont il fait toutefois brièvement mention, cf. J. Zizioulas, Métropolite de Pergame, Cours de Dogmatique chrétienne, I, Thessalonique, 1998, p. 42-43 [en grec].

152 Pantélis Kalaïtzidis

cours de dogmatique. En effet, dans le chapitre portant sur la connaissance et la foi31, il fait en passant une simple mention à la méthode apophatique alors qu'il ne manquera pas d'associer apophatisme et mysticisme, en se plaignant de la confusion provoquée par cette association (laquelle est attribuée à Lossky), qui ne nous permet aucunement de parler de la connaissance de Dieu en termes positifs32. Lorsque à son tour Zizioulas va essayer de s'exprimer sur la connaissance de Dieu, il précisera que l'apophatisme ne peut s'appliquer qu'à l'essence divine33 et il parlera de la connaissance par le Fils et Verbe de Dieu34 et de la connaissance en la personne (έν προσώπω) ou en tant que personnes de la Trinité (ώς πρόσωπα)35. Pour le Métropolite de Pergame, la connaissance de Dieu, comme par ailleurs cela est visible dans l'ensemble de sa synthèse théologique, comporte une nette référence ecclésiologique: Dieu se fait connaître uniquement dans la communion du corps de son Fils. Il se donne et se connaît, autant que possible, dans rÉgliseetdansl'Eucharistie, là oùsontaussi authentiquement interprétés les dogmes de la foi. Ainsi, dans le cadre de son ontologie centrée sur la personne et du fondement eucharistique de sa démarche théologique, Zizioulas critique « l'allergie envers l'ontologie » dont font preuve des théologiens orthodoxes contemporains en raison de la surélévation et de l'absolutisation de la méthode apophatique opérée par

31 Ibidem, p. 19-54. Cf. aussi, J. D. Zizoulas, Lectures in Christian Dogmatics, édité par D. H. Knight, Londre-New York, 2008, p. 16-39.

32 J. Zizioulas, Cours de Dogmatique chrétienne, I, op. cit., p. 25-26 [en grec]. Cf. Id., The One and the Many. Studies on God, Man, the Church, and the World Toadu, édité par P. Gr. Edwards, Alhambra, CA, 2010, p. 26-27.

33 Ibid., p. 42-43 [en grec]. Cf. Idem, The One and the Many, op. cit., p. 39.34 Ibid., p. 27-31. Cf. Id., Lectures in Christian Dogmatics, op. cit., p. 22-25.35 Ibid., p. 31-43. Cf. Id., Lectures in Christian Dogmatics, op. cit., p. 25-33.

Lossky, qui pourrait carrément mener au néo-platonisme36 et qui aurait alors des retombés sur la réalité de la communion divino-humaine.

La théologie comme science et doxologie...

II. Considérations critiques

En dehors des considérations ci-dessus, l'étude scientifique de la théologie à laquelle on n'a pas encore renoncé nous impose une lecture critique et plus attentive des textes et des préceptes de notre tradition. Cette lecture, héritée du paradigme scientifique de la modernité, nous oblige à nous poser toujours des questions, à lire et à interpréter ce qui il y a entre les lignes et derrière les déclarations d'intention. Les quelques remarques qui suivent essayent de faire quelques pas dans cette direction et pourraient constituer, par la suite, l'objet d'une discussion et d'un dialogue plus approfondis:

1. Sur le sujet qui nous occupe, on peut facilement constater que la préparation spirituelle en vue de la théologie, dont parlent les textes patristiques, voire son caractère de pensée priante, va de pair avec une autre caractéristique, celle qui impose au théologien de ne rien dire ou écrire de nouveau, mais de suivre fidèlement les enseignements et les doctrines de la tradition antérieure. Le Pseudo- Denys répète à maintes reprises cette thèse capitale et avec lui toute la tradition patristique. Or, nous avons toute une multitude d'exemples chez les Pères qui, tout en nous assurant de leur fidélité à la tradition antérieure, n'hésitent pas à rénover et parfois même à changer radicalement la perspective théologique, le vocabulaire ou encore la thématique théologique. C'est bien le cas de

153

36 J. D. Zizoulas, The One and the Many, op. cit., p. 27.

154 Pantélis Kalaïtzidis

Denys le Pseudo-Aréopagite, qui, au moment même où il opérait un changement considérable de perspective et de langage théologiques, affirmait « ne rien dire ou écrire en dehors de ce que nous ont révélé divinement les saintes Ecritures » (εκ των ιερών Λογιών)37, alors que saint Jean Damascène, au moment même où il entreprend la constitution du premier exposé de dogmatique de type scolastique, qui ressemblera beaucoup aux sommes ultérieures du XIIIe siècle latin, ne manquera pas de nous affirmer de son côté « qu'il ne dira rien de lui, mais qu'il exposera ce que la Tradition de l'Ecriture et des Pères a transmis »38. Cette fidélité aux Pères et à la tradition antérieure, donc, reste souvent plus une déclaration d'intention ou un choix stratégique qu'une réalité, avec toute l'ambiguïté et l'ambivalence que cela comporte.

2. Alors qu'on a vu les Pères relier la théologie à la prière et à l'expérience personnelle de Dieu, ou encore aux trois stades du progrès spirituel (purification, illumination, perfection/déification), ces même Pères savent parfaitement utiliser les idées scientifiques et les courants philosophiques de leur époque. De surcroît, les Pères font preuve d'une connaissance approfondie et étendue des méthodes herméneutiques et des procédés d'argumentation de leur temps et ne se sentent nullement obligés d'éviter tout contact ou toute influence profane sur leur œuvre; mieux encore, leurs analyses théologiques présupposent même ces courants et ces idées philoso

37 Pseudo-Denys, Noms Divins, I, 1, PG 3, 588 A = éd. Suchla, p. 108.38 Jean Damascène, Dialéctica, PG 94, 525 A; cf. 533 A=Kotter, p. 53 et p.

55. Pour ce qui vient d'être dit cf. aussi P. Kalaïtzidis, L'Église orthodoxe face au défi du renouveau et de la réforme, «Contacts», n° 60 (2008), p. 223 sq.

La théologie comme science et doxologie. 155

phiques. C'est pourquoi, si l'on est appelé à prendre au sérieux l'affirmation des Pères qu'il ne peut y avoir de théologie sans l'expérience personnelle du divin, il serait tout aussi prudent de bien considérer le rapport à la fois explicite et implicite des Pères à la philosophie.

3. Il est généralement admis que, dans le contexte orthodoxe, la priorité est accordée à l'expérience, au vécu personnel et à la théologie mystique, plutôt qu'à la théologie dite rationnelle ou spéculative. Ce choix théologique et doctrinal va déboucher chez plusieurs théologiens orthodoxes contemporains sur un apophatisme radical, sur l'exaltation de la transcendance divine aux dépens de la révélation et de la communion divines. Il aboutira parfois au mutisme théologique et à la gnoséomachie qui fleure le monophysisme, dans la mesure où le logos humain est pratiquement supprimé.

4. De même, ceux qui parmi les théologiens orthodoxes contemporains se réclament d'une orthodoxie authentique, exempte de toute influence étrangère, surtout occidentale, et qui aiment donner l'impression de ne suivre que la tradition patristique, de ne parler qu'à partir de l'expérience des Pères et des saints, ceux, en d'autres termes, qui distinguent bien expérience mystique et raisonnement ou réflexion théologique, n'échappent pas eux-mêmes, en fin de compte, aux influences de leur propre époque et de leur propre milieu socio-culturel. L'exemple le plus caractéristique et le plus surprenant à la fois est offert par le Père Jean Romani dis: il serait en effet difficile de concevoir la théologie de Romanidis sur la primauté de l'expérience personnelle du divin et la théoptia en dehors du contexte américain où il a

156 Pantélis Kalaïtzidis

grandi et reçu sa formation universitaire, un contexte fortement marqué par l'individualisme et la philosophie de l'expérience de William James.

5. L'apophatisme, par ailleurs, d'après les recherches les plus autorisées dans le domaine, ne paraît pas être le propre de la théologie patristique ou de la théologie chrétienne tout court, comme certains théologiens orthodoxes aiment le croire39. L'apophatisme et la théologie négative sont un lieu commun de l'histoire des religions (surtout de celles relevant du monothéisme), voire des procédés rationnels bien connus des philosophes antiques comme Platon, Plotin, Proclus, Damascius, ou même Aristote qui, d'après les aristotélisants les plus éminents, est considéré comme un philosophe aporétique voire apophatique40.

6. S'il y a donc une thèse qui se profile et se vérifie à partir des remarques ci-dessus, c'est bien celle qui insiste sur le fait que l'apophatisme n'est pas le propre de la théologie chrétienne et que l'on peut aisément le retrouver dans d'autres religions, systèmes philosophiques ou courants de pensée. L'anti-occidentalisme théologique orthodoxe, qui doit beaucoup aux écrits de Yannaras, en particulier à son ouvrage: De l'absence et de l'inconnaissance de Dieu, d'après les écrits aréopagitiques et Martin Heidegger, sera

39 Voir surtout les remarques critiques de P. Hadot, « Apophatisme et théologie négative », Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, p. 247-248, avec référence explicite à Vladimir Lossky et à sa thèse sur l'apophatisme comme caractéristique propre de la théologie chrétienne.

40 Vois notamment P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote. Essai sur la problématique aristotélicienne, Paris, 19835; Id., « La découverte grecque des limites de la rationalité », dans J.-F. Mattéi, (dir.), La naissance de la raison en Grèce. Actes du Congrès de Nice, Mai 1987, Paris, 1990, p. 407-417.

La théologie comme science et doxologie. 157

surpris de constater qu'à travers l'apophatisme de Heidegger et son antirationalisme radical, ou via sa recherche d'un « Dieu divin » autre que la Causa sui des scolastiques, il y a en fait des idées de Luther qui se sont infiltrées et des influences d'origine protestante, comme celles issues de Karl Barth, qui ont atterri en terre orthodoxe! Il reste que nous, les orthodoxes, devons nous demander si l'association quelque peu exotique de l'orthodoxie avec l'apophatisme et la théologie mystique peut exprimer notre conscience ecclésiale.

7. La théologie, surtout à partir du XIIIe siècle et sous l'influence de la scolastique médiévale, ne sera plus un simple travail interprétatif sur les textes scripturaires (sacra pagina), mais elle se présentera comme une science (sacra doctrina) cherchant à transformer une histoire sainte en une science bien organisée en un savoir systématique qui a comme objet la parole de Dieu, « la science de Dieu » et « l'intellection de la foi »41. Cette théologie visera à la systématisation et à la conceptualisation des récits bibliques et sera conçue comme une occupation académique et un enseignement professionnel, assez éloignés de la spiritualité et de la théologie monastiques. Or, la prétention scientifique de la théologie restera en grande partie étrangère à la théologie byzantine, qui ne fera pas sienne non plus la problématique de la hiérarchie des sciences. On aurait tendance à dire, en schématisant bien sûr, qu'en Orient la théologie sera considérée comme un charisme, un don de l'Esprit. Elle y sera surtout — mais non pas exclusivement — liée aux moines, et non pas à une supposée corporation de

41 Cf. sur ce point l'étude classique du Père M.-D. Chenu, La théologie comme science au XIIIe siècle, Paris, 19693.

158 Pantélis Kalaïtzidis

« maîtres » ou de « professeurs en théologie », d'ailleurs inconnue dans la tradition byzantine. Les théologiens byzantins, cependant, n'étaient pas privés d'éducation et de formation philosophiques (qu'ils utilisaient pour la réfutation des arguments de leurs adversaires), alors qu'un courant de pensée bien distinct, d'inspiration philosophique, a toujours existé à Byzance, comme le fait remarquer à juste titre Michel Stavrou dans sa communication42. J'ai eu l'occasion, il y a près de vingt ans43, de critiquer les défaillances et les contradictions de la prétention thomiste à la scientificité de la théologie. Mais mieux vaut faire notre autocritique, se regarder dans le miroir de l'autre et essayer de voir quels sont nos problèmes et nos impasses, nos défaillances et nos excès dans le sens opposé. Si l'on récuse catégoriquement le caractère scientifique de la théologie en se tenant uniquement à sa nature spirituelle, il faut alors, si l'on veut être honnêtes avec nous-mêmes et tirer les conséquences d'un tel refus, fermer les facultés de théologie et se priver de tout débat théologique, pour autant que l'on n'ait pas encore eu l'expérience du divin ! Pour le bien ou le mal, la façon de faire de la théologie aujourd'hui est bien marquée et conditionnée par ce programme thomiste de théologie scientifique et académique. Toute la théologie contemporaine (y compris la théologie orthodoxe dans toutes ses tendances) est inconcevable en dehors de cette perspective.

42 M. Stavrou, La raison illuminée par la fo i dans la théologie byzantine du XIIIe siècle, dans les Actes du présent colloque.

43 Cf. P. Kalaïtzidis, Theologia, discours sur Dieu et science théologique chez Denys l'Aréopagite et Thomas d'Aquin, dans Y. De An- dia (dir.), Denys l'Aréopagite et sa postérité en Orient et en Occident. Actes du Colloque International, Paris, 21-24 septembre 1994, Paris, 1997, p. 457-487, surtout p. 481 sq.

La théologie comme science et doxologie. 159

8. Comme l'histoire est la notion chrétienne par excellence (cf. l'histoire sainte, l'histoire du salut), il va falloir se poser la question cruciale de savoir si, au lieu de continuer à parler du rapport de la théologie à la philosophie et du christianisme à la pensée philosophique, il ne faut pas plutôt parler du rapport de la théologie à l'histoire, ou encore du rapport du christianisme au devenir historique et au caractère ouvert de l'histoire, s'inscrivant ainsi dans la perspective de Florovsky ou dans celle d'Olivier Clément. Or, ayant trait au rapport de la théologie et de l'Eglise au monde, il se trouve qu'aujourd'hui la philosophie — et plus précisément la philosophie ontologique — ne joue pas le même rôle que par le passé, ne constitue pas le seul interlocuteur possible et légitime pour la théologie, pour autant que d'autres disciplines jouent désormais ce rôle, comme par exemple les arts, les sciences humaines et les sciences sociales, ou encore la littérature44. Il n'est pas vraiment paradoxal de constater alors que les théologiens qui mettent l'accent sur l'apophatisme et la théologie mystique ne font pas tellement preuve de sensibilité historique, étant plutôt versés dans l'étude de la question du rapport entre la théologie et la philosophie et négligeant de se poser la question du rapport de la théologie à l'histoire. Les mêmes préoccupations les empêchent de saisir l'importance des nouvelles disciplines (comme les sciences humaines, les

44 Sur le dialogue avec la littérature, cf. P. Kalaïtzidis, Création thé-olo- gique et création littéraire dans la cadre de la modernité, dans As. E. Kattan-E Georgi (éd.), Thinking Modernity. Towards a Reconfiguration of the Relationship Between Orthodox Theology and Modern Culture, Tripoli, Lebanon-Miinster, 2010, p. 37-77. Le dialogue de la théologie orthodoxe avec l'art, les sciences humaines et les sciences sociales reste encore à faire.

160 Pantélis Kalaïtzidis

sciences sociales ou la littérature) pour le dialogue de la théologie avec le monde contemporain.

9. L'éminent médiéviste le Père Marie-Dominique Chenu fait remarquer, à propos de la tentative de Thomas d'Aquin de couler le contenu de la foi et de l'expérience chrétiennes dans les formes de la science aristotélicienne, en d'autres termes de convertir l'histoire sainte en « science sacrée » bien constituée, que « s'il est une discipline que la classification aristotélicienne des sciences exclut de son orbite, c'est bien l'histoire »45. Il faudra tout de même se demander si, en problématisant le rapport entre la théologie cataphatique, la théologie apophatique et la théologie mystique, nous, les orthodoxes, n'avons pas exclu de notre orbite l'histoire et son dynamisme et, chose plus grave, si nous n'avons pas remplacé une théologie cosmique s'appuyant sur l'histoire du salut par une théologie qui se définit — et s'épuise souvent— par la question plutôt individualiste de l'union de l'homme à Dieu (théosis).

10. Le théologien grec Panagiotis Nellas, dans sa critique de la sotériologie occidentale, fait remarquer que cette dernière s'est trouvé limitée au schéma « chute-rédemption », en oubliant que le cadre attendu pour une théologie chrétienne aurait été plutôt celui de la « création- recréation- récapitulation »46. Je me permets, à mon tour,

45 M.-D. Chenu, Introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin, op. cit., p. 260.

46 Panagiotis Nellas, Redemption or Déification: Nicholas Kavasilas and Anselm's question "Why did God become man?", trad. d'Elizabeth The- okritoff, dans Synaxis: An Anthology of the Most Significant Orthodox Theology in Greece Appearing in the Journal Σύναξη from 1982 to 2002, v. I, Montréal, 2006, p. 79-98 (initialement publié en grec en 1983).

La théologie comme science et doxologie. 161

de me demander si, mutandis mutatis, cette insistance sur l'apophatisme et la théologie mystique ne limite pas la théologie orthodoxe à la perspective gnoséologique, perdant ainsi de vue l'axe principal de toute théologie chrétienne, celui de la Révélation et de la communion avec Dieu en Christ et par le Christ. Il me semble, en effet, que ce schéma gnoséologique et métaphysique renverse les priorités de la théologie chrétienne: l'apopha- tisme, la théologie négative et la transcendance radicale du divin se sont substitués à la révélation et à la communion avec Dieu; la perspective plus ou moins philosophique de l'apophatisme s'est substituée à la perspective christologique et christocentrique. Pour reprendre la terminologie du tournant théologique de la phénoménologie française en la modifiant, la « distance » semble avoir exilé la communion, le Deus absconditus semble avoir couvert ou caché le Deus revelatus.