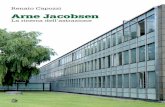

La Ricevuta dell’imperatore alla Cava. Farsa cavaiola, Napoli 2012

Transcript of La Ricevuta dell’imperatore alla Cava. Farsa cavaiola, Napoli 2012

Francesco Senatore

La Ricevuta

dell’imperatore alla CavaFarsa cavaiola

con nove illustrazioni

di Elvira Santacroce

Libreria Dante & Descartes

Studi storici su La Cava

diretti da Francesco Senatore

2

1. La pergamena bianca, di Francesco Senatore

2. La Ricevuta dell’imperatore alla Cava. Farsa cavaiola, di Francesco

Senatore

1. Cava e i cavesi presi in giro

Tra Cinquecento e Settecento ebbe grande successo,nella produzione teatrale della penisola italiana, un parti-colare tipo di rappresentazione detto farsa cavaiola per ilsuo legame con Cava. La maggior parte dei testi che cisono pervenuti sono legati ad un solo autore, il salernita-no Vincenzo Braca (1566-1614?), e sono contenuti in duemanoscritti della Biblioteca Nazionale di Napoli (fig. 1).Non è dato sapere se e quante volte i lavori di Braca sianostati effettivamente rappresentati. Quel che è certo è cheper molto tempo il cavese, chiamato caùto o cavoto nelXV-XVI secolo, cavaiuolo nel periodo successivo e ancoraoggi in dialetto, fu una sorta di maschera fissa nel teatrocomico, e che la farsa cavaiola, ambientata a Cava e conpersonaggi cavesi, fu un genere particolare di commediapopolareggiante in dialetto napoletano.

Come personaggi ridicoli e come protagonisti dellefarse i cavesi furono perciò conosciuti in tutt’Italia.Una fama del genere non dovette essere loro particolar-mente gradita. Non a caso, il più importante studiosodelle farse cavaiole, Francesco Torraca, si sentì in dove-re di concludere un suo saggio del 1879 con una dife-sa d’ufficio dei cavesi:

Pur troppo i cittadini di Cava, per lungo tempo, furonoargomento di riso e di trastullo nel mezzogiorno d’Italia.Anche oggi, in certi aneddoti, in certi adagi popolari, rimango-no le tracce di quella opinione: ma io spero adagi ed aneddotiscompariscano presto, e non gettino più ombra su le buonequalità dei Cavesi. Laboriosi, cortesi, onesti, si cattivano subi-to la benevolenza di chi li conosce da vicino: i pregi dell’indo-le loro rendono anche più gradita, ai forestieri, la dimora traquelle pittoresche, ridenti colline.

5

© 2012 Dante & Descartes, NapoliIl volume è pubblicato grazie a un contributo del Comunedi Cava de’ Tirreni.L’autore ha rinunciato ai diritti.

Cura editoriale: Raimondo Di MaioGrafica: Pasquale Langella

Informazioni, prenotazione e richiesta copie:

Librerie Dante & Descartes, Piazza del Gesù Nuovo, 14; Tel. 081 42 02 413 - 80134 Napoli

Via Mezzocannone, 55; Tel. 081 55 15 368 - 80134 Napoli

Via Port’Alba 10, Tel. 081 54 98 231 - 80134 Napoli

[email protected] - www.dantedescartes.it

ISBN 978-88-6157-044-3

4

Oggi gli adagi e aneddoti cui Torraca accenna sonoeffettivamente quasi scomparsi, salvo che nella memo-ria di qualcuno, anche se gli abitanti dei centri vicinicontinuano talvolta a prendere in giro i cavesi, cheperaltro li ricambiano. Si tratta di rivalità locali fre-quenti in Italia, paese – come si suol dire – dei millecampanili. In questo caso, però, dietro gli insulti allostadio e le scritte sui muri si nasconde una lunga tra-dizione, una tradizione che si lega all’identità di Cava ea una produzione letteraria che ha ancora qualcosa dadirci. Ci occuperemo qui della più celebre farsa cavaio-la, La Ricevuta dell’imperatore alla Cava, un’opera chemeriterebbe maggiore attenzione da parte della criticaper la sua importanza da un punto di vista letterario estorico. Preliminarmente è però necessario riassumeretutto quello che sappiamo di certo – non è molto –sulle origini delle farse cavaiole, distinguendo tra i per-sonaggi, i cavoti, e il genere, le farse.

6

1. Prima pagina del manoscritto IX F 47 della Biblioteca Nazionale diNapoli: si leggono i personaggi della Farza della maestra. In alto a sini-stra si legge «Opere cavote di Vincenzo Braca». In basso la notizia, pro-babilmente ironica, dell’assassinio di Braca: «Original opre del dottorVincenzo Braca salernitano, mio carissimo amico, che morì in miacasa ammazzato».

2. I cavoti e le farse cavaiole

Nel Cinquecento gli abitanti di Cava, i cavoti, eranopresi in giro come sciocchi, ignoranti, grossolani.Quando nacque questo stereotipo? Probabilmentenella seconda metà del Quattrocento, proprio quan-do la città godette di una grande fortuna politica edeconomica, grazie ai privilegi aragonesi che esentava-no i mercanti di Cava dalle imposte indirette intutto il regno e ai numerosi cittadini che si distin-guevano negli uffici pubblici come giuristi e ammi-nistratori, per non parlare dei maestri fabbricatori etessitori, conosciuti dovunque. L’immagine dei cave-si sciocchi sembra insomma un contrappasso delloro successo, che suscitava invidie.

Due cavesi – in verità non ancora presentati comestupidi – sono i protagonisti di una novella di Ma-succio Salernitano, compresa nella sua raccolta diracconti intitolata Novellino (1476), preceduta dauna riflessione, piuttosto malevola, sulla malaugura-ta trasformazione degli abitanti di Cava da murato-ri e tessitori a medici, notai, uomini d’arme. Piùtardi, a metà Cinquecento, alcuni letterati testimo-niano l’esistenza di farse cavaiole, un genere teatralecomico che pare avesse un discreto successo:Giambattista Pino (1548) riferisce che ai suoi tempinon era possibile mettere in scena una commediasenza il cavoto; Massimo Troiano (1569) accenna auna rappresentazione alla corte del duca di Bavieranella quale compariva un «villano ala cavaiola,… gof-famente vestito». Antonio Minturno (1563) si inte-ressa già delle origini del personaggio e contesta – aragione – l’ipotesi che le farse cavajole fossero deriva-te dalle commedie atellane dell’età romana.

Dei tre autori citati l’unico che fornisce qualcheinformazione in più rispetto alla generica esistenza

9

Per ironia della sorte l’unico autore conosciuto difarse cavaiole, Vincenzo Braca, si chiamava come iBraconi appena ricordati. In uno dei due manoscrit-ti che contengono le sue opere si trova anche LaRicevuta dell’imperatore alla Cava, che però comune-mente non gli viene attribuita. È stato ipotizzato chetali componimenti derivassero dalle farse rappresen-tate alla corte aragonese alla fine del Quattrocento,composte da autori di rilievo come Jacopo San-nazaro e Pietro Antonio Caracciolo, ma non si puòandare oltre la semplice enunciazione dell’ipotesi.Sia le farse aragonesi sia quelle cinque e seicenteschesono infatti scritte in napoletano e in versi (endeca-sillabi con rima al mezzo).

La produzione di Braca non comprendeva soltantofarse, ma anche altri testi teatrali (saltimbanchi, intermez-zi), composizioni poetiche di natura giocosa, parodie,improbabili pronostici per l’anno nuovo, dedicati apersonaggi prestigiosi come l’avvocato Lorenzo deFranchis e il conte di Conza Emanuele Gesualdo. LaFarza della Maestra e la Farza de lo mastro de scola di

11

del personaggio cavoto è Giambattista Pino: egli rac-conta la storia comica, ambientata a Cava, di unmuratore locale, mastro Curto (un nome che ricor-da i Della Corte e De Curtis di Cava), il quale tentainvano di impiccare un asino perché non ha difesoil suo campo di cavoli da un ladro. Da quella storiasarebbe nata l’espressione proverbiale di cavaioliimpicca asino, analoga a quella di cavaioli martorea boc-cole (= perseguita chiocce), pure ricordata da Pino, edi cavaiuolo votacannuolo, tuttora viva nella tradizio-ne orale e corrispondente ad un altro apologo sulladabbenaggine degli abitanti di Cava.

Queste notizie hanno fatto ipotizzare che i cavoti,termine cui via via si preferì quello di cavaiuolo, fos-sero dei personaggi fissi e stereotipati di quelle rap-presentazioni teatrali, un po’ come le maschere dellaCommedia dell’arte, e che il loro successo avesse poidato il nome ad un ben identificato filone comico.Purtroppo, non è possibile dire molto di più, perchénon ci è giunta nessuna farsa cavaiola della primametà del Cinquecento.

Fa eccezione Un cartello di sfida cavaiolo, dei primi delCinquecento, appartenente – per così dire – al “genere”cavaiolo: tre cavesi dai nomi ridicoli, Ayntoro, Saperuso eBracone de Caruso, lanciano una sfida a duello millan-tando straordinarie virtù cavalleresche. Può darsi cheUn cartello, di cui non conosciamo l’autore, fosse recita-to come intermezzo durante la rappresentazione di unafarsa cavaiola, o ne costituisse una parte. Compare nelcartello anche un altro motivo comune a Pino e allefarse seicentesche di Braca, quello dei nomi propriimprobabili dei cavesi, i «gaglioffi nomi», come com-menta Pino, facendo proprio l’esempio di Bracone.

Probabilmente le farse cavaiole di questo periodoerano rappresentazioni basate sull’improvvisazione,con copioni sintetici ad opera di autori sconosciutied esposti a rifacimenti continui.

10

2. La scola cavaiola

Oggi risulta però abbastanza difficile divertirsi leg-gendo le opere di Braca e le due altre opere cavaiolepervenuteci, Un cartello di sfida e la Ricevuta dell’impe-ratore. Ciò vale per tutte le scritture teatrali antiche,che sono solo una pallida traccia dell’azione scenicavera e propria. Ciò vale in particolare per questotipo di componimenti, caratterizzati da giochi di pa-role, iperboli, raffiche di insulti in un napoletanoprovinciale ed arcaico al tempo stesso, con allusionia persone e situazioni che allora erano ben conosciu-te dal pubblico. Va però sottolineato che, anche sela lingua è il napoletano e la volgarità è onnipresen-te, con le farse cavaiole non siamo di fronte a un tea-tro popolare. Le situazioni rappresentate, l’uso dellatino, i numerosi riferimenti colti fanno pensare aun pubblico di un certo livello culturale.

13

Braca riprendono un filone molto fortunato, ancoravivo nell’espressione proverbiale giunta fino a noi (lascola cavaiola come luogo d’ignoranza e di disordine,fig. 2), un filone che sarebbe continuato con le opere,intitolate entrambe Scola cavaiola, di Onofrio DellaValle (1650) e Giovanni d’Antonio detto il Partenopeo(1720).

Negli intermezzi, invece, non incontriamo semplice-mente il personaggio del cavoto, così come delineatonelle testimonianze sopra riferite di Pino, Troiano eMinturno, ma assistiamo ad una satira martellante ea tutto campo di Cava e dei suoi abitanti, i quali ten-tano invano di eliminare fisicamente lo stesso autore,ironicamente chiamato Vrachetta. Nel Processus crimi-nalis, che ha la struttura dei “processi di Carnevale”rappresentati ritualmente nelle strade in occasionedel Carnevale, Braca fa la parodia di un processopenale, tra latino e napoletano, e l’imputato è lui stes-so, ovviamente accusato dai cavesi per i suoi attacchisatirici. Altre parodie mettono in ridicolo la cerimo-nia dell’addottoramento presso la Scuola medicaSalernitana e quella per l’ingresso in città del viceré.

La vanagloria dei cavuoti ciuoti (cavesi sciocchi), illoro odio contro Salerno e contro Braca diventanol’occasione di una feroce critica alla società seicente-sca. Attraverso rappresentazioni parossistiche e sur-reali vengono derisi la scuola, il sistema giudiziario,la cultura medica, il gusto per gli almanacchi con ipronostici dell’anno a venire. Nell’ambito del gene-re farsa cavaiola, di cui peraltro non abbiamo moltialtri esempi, Braca fu probabilmente un vero inno-vatore, e portò alla massima dilatazione la “materiacavaiola”, legandola per sempre al suo nome, comeautore e come personaggio (Vrachetta). L’autoironiadelle sue composizioni è confermata dal fatto cheegli conosceva bene Cava, perché sposò una cavese evisse nella città, nel casale di Passiano.

12

3. La Ricevuta dell’imperatore alla Cava

La Ricevuta, che possiamo leggere nell’edizione diAchille Mango del 1973, è dunque un testo arduoper il lettore di oggi, a causa della nostra estraneitàalle situazioni rappresentate e della mancanza diinformazioni – oggi consuete nei copioni – sui mo-vimenti dei personaggi e sulle loro entrate e uscite discena. Per questo è opportuno partire da una sinte-si della farsa, che possiamo dividere in 21 scene, rag-gruppabili in sei parti (non sappiamo se l’operafosse divisa in atti). Quest’operazione ci ha consen-tito di ipotizzare lo spostamento della scena n. 6, chenel manoscritto (e nell’edizione di Mango) si trovadopo la n. 1, probabilmente per un errore di chiricopiò il testo (fig. 3). Per ogni scena indichiamo traparentesi i personaggi presenti che, come si è detto,hanno nomi ridicoli.

La storia, in breve, è la seguente: Carlo V d’Asburgo,imperatore del Sacro Romano Impero e re di Spagna,dunque anche del regno di Napoli, annuncia il suopassaggio per Cava durante il suo trasferimento daSalerno a Napoli. I membri della “giunta comunale”,per così dire, ovvero il sindaco e quattro rappresentan-ti (eletti), litigano sui preparativi per un evento cosìimportante, che prevede l’addobbo della città, una pro-cessione trionfale con l’offerta di un rinfresco, il donoall’imperatore di una somma di denaro presentata inun bacile d’oro. Naturalmente le spese per tutto questogravano sui cittadini, già oppressi dal fisco. Mentre sin-daco e giurati si azzuffano per chi deve portare il bal-dacchino al sovrano, questi passa di gran fretta, senzadegnare la città di una pur breve sosta, a differenza diquanto avviene nelle odiate città vicine, Salerno eNocera. Nella confusione scompaiono il denaro e ilbacile d’oro. Ci si accorge che sono stati proprio gli

15

3. Inizio della Ricevuta dell’imperatore alla Cava nel manoscrittoXIV E 45 della Biblioteca Nazionale di Napoli: si tratta dell’u-nico testimone di quest’opera

to, Resemundo, Vernauriello). Il giurato bandisce l’ordine dinon danneggiare il catafalco e l’arco imperiale di taffetà.Battibecchi tra il giurato e due cittadini. Uno (Resemundo)è appena stato scagionato dal capitano. L’altro è punzec-chiato con il roncone dal giurato.

6. Il lanzichenecco arraffa le cibarie, vv. 29-75 (lanzichenecco,

guardiano). Un lanzichenecco mangia e beve dalla tavolaimbandita per l’imperatore, nonostante il guardiano, vio-lentemente strattonato dal soldato, tenti di impedirglielo.

7. Litigio per le mazze del pallio, vv. 283-329 (sindaco, Soli-

mando, Diamadesso, Ramundo, Nicuosa). Il litigio, comincia-to tra Ramundo e Nicuosa, coinvolge tutti.

17

amministratori ad impadronirsene: scoppia una rivoltacontro il sindaco e gli eletti, che sono picchiati di santaragione.

Parte prima: Delibere del Consiglio cittadino per l’entrata di Carlo

V a Cava

1. Annuncio dell’entrata di Carlo V, vv. 1-28 (personaggi: sin-

daco, giurato). Il sindaco comunica al giurato il prossimoarrivo a Cava dell’imperatore Carlo V, che è già a Salerno(la notizia è data dalla lettera di notar Felice) e gli ordina dibandire la notizia in tutte le province (o distretti) della cittàe di convocare il parlamento cittadino agli Scacciaventi. Ilgiurato bandisce il contenuto della lettera di notar Felice,cui l’imperatore ha promesso di venire.

2. Riunione degli eletti e del sindaco, vv. 76-127 (sindaco,

Solimando, Diamadesso, Ramundo, Nicuosa). Il sindaco comu-nica la notizia: tutti gli eletti si rallegrano per il grandeonore che avrà Cava e per la vergogna che ne conseguiràl’odiata Salerno.

3. Riunione del parlamento (?): viene deliberato il donativo perl’imperatore, vv. 128-211 (sindaco, Solimando, Diamadesso,

Ramundo, Nicuosa, giudice). Dopo una discussione che vedeRamundo e Diomedesso in posizione critica (il primo elencasolo le cibarie da offrire in dono all’imperatore, il secondo silamenta della pressione fiscale che Cava subisce) si delibera undonativo di 3.000 scudi, ma si scopre che il sindaco li ha giàpresi in prestito. Viene stabilito che quest’ultimo consegneràil donativo all’imperatore, nonostante le gravi insinuazionisulla sua onestà avanzate da Ramundo, peraltro a sua voltaoggetto di allusioni analoghe da parte del sindaco.

Parte seconda: L’attesa dell’imperatore (intermezzo)

4. Il sindaco ordina al giurato di bandire il divieto di toccaregli apparati per l’entrata, vv. 212-257 (sindaco, giurato,

Solimando). La scena è burlesca, per le resistenze del giuratoad obbedire. Si intuisce che accenna a uno spogliarello.

5. Bando contro chi danneggia gli apparati, vv. 258-282 (giura-

16

4. Carlo V

15. Litigio tra Diamadesso e Solimando, vv. 670-685 (Soliman-

do, Diamadesso). I due litigano perché Solimando sembraparteggiare per il principe di Salerno.

Parte quinta: Missione all’imperatore

16. Proposta di un’ambasceria all’imperatore, vv. 686-708 (sin-

daco, Diamadesso, Ramundo, Nicuosa). Su proposta del sinda-co, si decide di inviare una ambasceria all’imperatore, cheè a Nocera.

17. Il sindaco ordina al giurato di recarsi a Nocera, vv. 709-734(sindaco, giurato).

18. Dialogo tra il sindaco e Nicuosa, vv. 735-753 (sindaco,

Nicuosa). I due tornano sull’umiliazione di Cava, perchél’imperatore è stato quattro giorni a Salerno.

19. Il giurato rientra da Nocera, vv. 754-795 (sindaco, giurato,

Ramundo). Il giurato riferisce di aver parlato all’imperatore,il quale si è raccomandato a Cava, ha spiegato di non esser-si fermato a Cava perché la confusione era tale da farglitemere che ci fossero i Mammelucchi. Il giurato dichiaraanche che l’imperatore si aspetta il donativo, perché hascritto in fronte «tutto si fa per denaro» («omnia per pecu-nia fatta sunt», v. 783).

Parte sesta: Rivolta popolare

20. Viene scoperto il complotto degli amministratori, vv. 796-819 (Resemundo, Vernauriello). Il popolo scopre che il baciled’oro e il denaro destinati a Carlo V sono stati nascosti adarte. Ormai – si dice – a rubare sono proprio i più istruitie i più anziani.

21. Rivolta popolare, vv. 820-855 (sindaco, Solimando, Diamadesso,

Ramundo, Nicuosa, Resemundo, Vernauriello, guardiano). Il popo-lo accusa gli amministratori di aver provocato l’incidente del-l’imperatore e di affamare i poveri con il debito contratto.Sindaco ed eletti sono picchiati a furor di popolo. La farsa sidoveva concludere con una mischia furibonda di tutti i perso-naggi, tra urla e insulti.

19

Parte terza: Passaggio di Carlo V per Cava (fig. 4)8. L’imperatore passa per Cava, vv. 330-368 (giurato, Resemundo,

Vernauriello, Nicuosa, Diamadesso). L’imperatore passa, ma nessu-no della città gli regge il pallio e il freno della cavalcatura, mentreil principe di Salerno si infila sotto il pallio. Manca la polvere dasparo per le salve di accoglienza, non si trova la chiave della cassa.Vernauriello e Resemundo insinuano che gli approfittatori dellacittà l’abbiano nascosta ad arte.

9. Allocuzione all’imperatore (vv. 369-396) (sindaco, Solimando,

Diamadesso, Ramundo, Nicuosa, tedesco). Gli eletti e il sinda-co tentano invano di parlare all’imperatore, magnificando-lo, mentre un tedesco li spintona perché lo lascino passare.

10. Furto del pallio, vv. 397-409 (Resemundo, Vernauriello, tedesco)

Resemundo tenta di impedire invano il saccheggio del pallioda parte di un tedesco, ma è trattenuto da Vernauriello.

Parte quarta: Delusione degli eletti e del sindaco

11. Lamentazioni degli amministratori, vv. 410-485 (sindaco,

Solimando, Diamadesso, Ramundo, Nicuosa). Il sindaco e glieletti si lamentano per il gran torto subito: invettive controil principe di Salerno (accusato da Diamadesso) e poi con-tro lo stesso imperatore (da parte del sindaco, pur frenatoda Solimando).

12. Elogio del buon tempo antico, vv. 486-541 (sindaco, Solimando,

Diamadesso, Ramundo, Nicuosa). Si ricordano, con molte esage-razioni, i tempi felici di Alfonso e Ferrante d’Aragona.

13. Reliquiario della Cava, vv. 541-609 (Ramundo, Diamadesso).I due elencano le mirabolanti reliquie della cattedrale, chel’imperatore non ha voluto visitare.

14 Nuove invettive contro l’imperatore, vv. 610-669 (sindaco,

Solimando, Diamadesso, Ramundo, Nicuosa). Ci si duole nuo-vamente per gli onori che Carlo V ha fatto a Salerno, pro-ponendosi di non essere più fedeli servitori dell’impero. Ilsindaco, in particolare, si lamenta della dabbenaggine deicavesi, sempre disponibili a pagare le tasse; l’imperatore,conclude, non è tanto diverso dai cavesi, per la comunediscendenza da Adamo (v. 639).

18

4. Il ribaltamento paradossale di una cerimonia di grande valore politico

La farsa rappresenta un evento storico: il passaggio diCarlo V per Cava lunedì 22 novembre 1535. L’im-peratore era sbarcato il 2 novembre a Reggio, di ritor-no da una spedizione in Tunisia e da una visita inSicilia, e di lì percorse trionfalmente la via delle Ca-labrie fino a Napoli. Dal 18 al 22 pernottò a Salerno,ospite del principe Ferrante di Sanseverino (4 notti), il22 pernottò a Nocera, il 23 e il 24 tra Portici e Resina,nell’attesa dei preparativi per l’ingresso in Napoli, cheavvenne il 25 novembre.

Non si trattava solo di un viaggio festoso, ma di unevento politico di grande rilievo. Fin dal basso Me-dioevo la prima entrata del sovrano in una città del suodominio era una cerimonia fondamentale della vitapolitica: essa evocava sia i trionfi dei generali romani,accolti al ritorno da un’impresa vittoriosa da archi ditrionfo, sia l’entrata di Cristo in Gerusalemme. Il so-vrano entrava a cavallo, protetto da un pallio (il baldac-chino), come il Santissimo durante la processione delCorpus Domini: le aste del pallio erano portate dai citta-dini più importanti del luogo.

L’itinerario seguito rappresentava una simbolicapresa di possesso della città, che si dava al suo signore,non senza avergli però mostrato la propria forza e ric-chezza grazie a una gran profusione di addobbi e allapresenza di uomini e donne abbigliati sontuosamente.In genere, dopo essere stato accolto fuori dalla città dafanciulli e fanciulle (come Gesù nel Vangelo, fig. 5),dai rappresentanti del governo cittadino e dalle truppe,il sovrano varcava una porta della città, e, passandosotto archi di trionfo effimeri (in legno, in muratura,con frasche, fiori, tappezzerie), percorreva la stradaprincipale fino al Vescovado, dove scendeva da cavallo

2120

5. Il re di Francia Luigi XII attraversa la città di Genova, da lui riconqui-stata (1507), sotto il baldacchino portato dai rappresentanti del gover-no cittadino, gli Anziani. Si notino le donne ben vestite alle finestre, ilvescovo che segue a cavallo con altri, le fanciulle inginocchiate con lepalme (miniatura del XVI sec.)

no particolarmente solenni, perché l’imperatore rin-novò con la sua azione politica e militare un proget-to antico di dominio universale, legittimando il suopotere con richiami al mondo classico e a diversetradizioni statuali (fig. 7). Del resto, egli si presenta-va a Napoli come erede degli Aragona, i cui re prati-cavano regolarmente le entrate in città al principiodel loro regno. Ora che Napoli faceva parte di ungrande impero la presenza del sovrano era diventataun fatto estremamente raro: la cerimonia dell’entra-ta era riservata generalmente al viceré, ogni voltache veniva a insediarsi a Napoli (conosciamo entra-te dei viceré a Napoli, Capua e anche a Cava).

23

ed entrava in chiesa, per una celebrazione liturgica. Diquesta penetrazione nella città è stata data anche un’in-terpretazione antropologica, come se si trattasse di unamarcatura del territorio, analoga a quella del mondoanimale: il percorrere un territorio fermandosi in luo-ghi prefissati è del resto un atto significativo nei ritualidi molte popolazioni primitive. L’entrata in città èinsomma un atto di possesso da parte di chi entra maanche un atto di reciproco riconoscimento tra chi acco-glie e chi è accolto (fig. 6).

Prima dell’entrata gli inviati della città concorda-vano con l’entourage del sovrano tutti i particolaridell’evento. La ricerca storica si è dedicata da tempoe con grande passione allo studio di queste cerimo-nie, di cui sono stati decodificati i significati analiz-zando analogie e differenze nell’arco del tempo e trauna regione ed un’altra dell’Europa. Non tutte leentrate erano uguali, infatti. Quelle di Carlo V furo-

22

6. Un re è accolto da un vescovo e da altri magistrati alle portedi una città italiana, silografia (ca. 1500)

7. Arco della Crocetta costruito per l’entrata in Milano diCarlo V nel 1541: si notino i motti in latino

tempo; nella seconda, a sinistra le informazioni sull’even-to reale, tratte da un Libro delle conclusioni di Cava, cioè unregistro delle delibere “comunali”, e dai cosiddetti Raccontidi storia napoletana, una cronaca anonima del XVI secolo,a destra le citazioni o deformazioni della realtà presentinella Ricevuta. Il registro delle delibere è oggi disperso, mafu ampiamente utilizzato dallo storico cavese Agnello Pol-verino (1716-17) e dal primo e più importante studiosodelle farse cavaiole, Francesco Torraca (1879), cui fu forni-ta una trascrizione dall’archivista comunale Gennaro Se-natore.

Tabella 1: Elementi della cerimonia d’entrata del sovrano in

una città del suo dominio

Preparativi

1. La cerimonia dell’entrata viene concordata tra il sovrano e irappresentanti della città

2. La città delibera i finanziamenti straordinari per l’entrata el’eventuale donativo

3. Preparativi per l’accoglienza (alloggiamenti, acquisti di vetto-vaglie, addobbi)

La cerimonia dell’entrata

4. Fase detta dell’adventus, all’esterno della città5. Fase detta dell’occursus, all’interno della città 6. Passaggio sotto gli archi e altri addobbi7. Offertorio durante il percorso8. Incontro tra l’imperatore e i rappresentanti della città

9. Visita ai luoghi importanti della città, visita delle emergen-ze archeologiche presenti nel territorio (le anticaglie), omag-gio alle reliquie conservate nelle sue chiese10. Saccheggio rituale del pallio

La sostanza politica

11. Contrattazione politica tra il sovrano e la città

25

La dimensione simbolica dell’entrata corrispondeva aquella politica. In quell’occasione la città donava al resomme di denaro – in quantità spesso concordate – inbacili o piatti d’oro o argento (talvolta gli consegnava lechiavi della città), oltre che vettovaglie e generi alimentariper il seguito. Da parte sua, il sovrano beneficiava la città,non solo perché la onorava con la sua presenza fisica, cari-ca di sacralità, ma anche perché in quell’occasione eglifaceva importanti concessioni politiche. Si pensi chedurante il suo viaggio nel regno di Napoli (l’imperatore sitrattenne nella capitale fino al 22 marzo 1536), Carlo Vriconfermò tutti i privilegi di città e baroni del regno,compresi quelli di Cava (il 27 marzo).

Dopo quanto si è detto, è evidente la carica dissacrato-ria della Ricevuta dell’imperatore, un testo che mette in ridi-colo non solo Cava e i cavesi, colpiti nella loro identità,ma un importante rito politico del tempo. La dissacrazio-ne è resa ancora più forte dalla perfetta ambientazionestorica della Ricevuta, nella quale sono ripresi numerosiparticolari della cerimonia realmente avvenuta.

A un livello più generale, sono rappresentati con reali-smo certe situazioni e certi ambienti: oltre alla cerimoniain sé, la riunione della “giunta”, di Cava, costituita dalsindaco e dai quattro eletti in rappresentanza dei quattrodistretti (Metelliano, S. Adiutore, Passiano, Corpo diCava); il parlamento cittadino, convocato perché solo inquella sede era consentito deliberare il donativo – cosìveniva chiamato – all’imperatore (scena 3, dove agli elet-ti si aggiunge solo il giudice, ma forse partecipavanoanche altri attori); la diffidenza di alcuni cittadini nei con-fronti dei loro rappresentanti; le difficoltà della città – ditutte le città del regno – per la pressione fiscale; le fazioniall’interno della “giunta”, su cui ritorneremo.

A livello più analitico, sono così numerose le riprese diparticolari reali e realistici del passaggio dell’imperatore,che conviene elencarli in due tabelle: nella prima sonoriportate le fasi dell’entrata in città secondo il modello del

24

La corrispondenza tra il reale svolgimento del pas-saggio imperiale a Cava e il testo della Ricevuta hafatto pensare che l’opera fosse stata composta a ri-dosso di quegli avvenimenti, addirittura che fosseforse rappresentata a Napoli nel 1535-36, alla pre-senza di Carlo V (Torraca, Croce, Mango).

Questa ipotesi è, da un punto di vista storico, asso-lutamente improponibile, come è stato intuito daqualcuno (Mitchell). Mettere in ridicolo la cerimo-nia significava prendere in giro lo stesso imperatore,che ne era il protagonista. Carlo V, chiamato con l’e-piteto offensivo di Tedeschino (v. 480), e uguagliato

27

Tabella 2: Confronto tra l’entrata di Carlo V in Cava (22novembre 1535) e la sua parodia nella Ricevuta (i nume-ri rinviano alla tabella 1)

26

Entrata di Carlo V La parodia della Ricevuta

1. 5 novembre: riunione del sindaco, TommasoPisapia, e degli eletti (in numero di otto): vengonoinviati a Napoli due cavesi per informarsi secreta-mente del cerimoniale, mentre altri due si recano daCarlo V per vedere come è ricevuto e per invitarlo.

2. Cava accende dei prestiti a Napoli (per untotale di 4.200 scudi d’oro).

3. Riparazione di strade; acquisto di vettovaglie (gra-no, orzo, vitelli, castrati, capponi, galline, pollanche,pavoni, starne, fagiani, pernici, vino, guarnaccia,pesce); preparazione degli alloggiamenti (paglia perosti, cento letti e la casa di Giovanni di Mauro perCarlo V).

4. A Molina una compagnia di fanti e 400 archi-bugieri cavesi accolgono l'imperatore a Molinacon salve e grida.A Castagneto fanciulli da dieci a quindici anniaccolgono l’imperatore con palme in mano.

5. L’imperatore, a cavallo, percorre il borgo sotto un«pallio d’oro e d’argento foderato di taffetà». Il pal-lio è portato da otto eletti, due per ogni distretto.

6. Lungo il percorso si trovano tre archi trionfa-li, decorati da iscrizioni latine, uno all'iniziodel territorio cavese costruito con ramoscelli dimirto, «colonnette di broccati d’oro e teletted’argento e di velluti colorati», il secondo allaporta del borgo, presso l’attuale piazza S. Fran-cesco, in legno, il terzo in muratura, con leinsegne dell'imperatore e della città.I portici sono adornati con arazzi e «lauri, rose-marine, citrangoli». Tutti i padroni di botteghehanno preparato archi di mirto. Sono presentianche «le donne di tutti quelli Casali […] vesti-te bene de seta, velluti e panni de grana».

Missione di notar Felice ad Altamura,presso l’imperatore (presupposto dellascena 1) e riunione del sindaco e deglieletti (quattro) (scena 2).

Il prestito è acceso dal sindaco senzaconsultare il parlamento (scena 3). Ilpopolo accusa gli eletti per i debiti con-tratti (scena 21).

Riferimento a palco, alloggi (un lettocon cortine), doni in vettovaglie (pro-sciutto, malvasia, formaggio, zucchero,ghiande), vv. 139-146.

Ci si accorge troppo tardi che l'impera-tore è passato (scena 8). Nella concita-zione, non si trovano né la polvere dasparo né le chiavi della cassa cittadina.

Litigio tra gli eletti per le mazze del pal-lio (scena 7) in taffetà (v. 278), sotto alquale si infila il principe di Salerno(scena 8).

Riferimento agli archi e al catafalco (vv.218-219, 265-266).

7. Lungo il percorso, 400 giovani offrono confet-ti, vino, carne a tutti quelli che passano.

8. L’imperatore è accolto dagli eletti e da altri personag-gi eminenti, tra cui Ferrante D’Anna, cavese, vescovod’Amalfi. Gli eletti invitano invano l’imperatore apernottare.

9. La visita ai luoghi importanti della città non avvie-ne.

10. Non abbiamo informazioni sul saccheggio ritualedel pallio.

11. Sindaci ed eletti raggiungono l’imperatore aNocera, dove gli consegnano un bacile d’oro con bas-sorilievi («le colonne d’Ercole e l’armi della città»),pieno di monete e di due chiavi, una d’oro e unad’argento, e la somma di 3.000 scudi. Viene chiestae ottenuta la conferma dei privilegi della città.

Un lanzichenecco maltratta chi con-trolla le cibarie e mangia tutto(scena 6).

Gli eletti non riescono a farsi ascolta-re dall'imperatore (scena 9).

Il sindaco magnifica i monumentidella città che l’imperatore dovrebbevisitare (anticaglie, fortificazioni,chiese, vv. 93-95).Due eletti ricordano le improbabilireliquie conservate a Cava, che l’im-peratore non ha visto (scena 13).

Un tedesco ruba il pallio (scena 10).

Il donativo di 3.000 scudi e il baci-le sono sottratti dagli eletti e dal sin-daco (scena 20). A Nocera l'impera-tore lascia intendere che si aspetta ildonativo (scena 19).

Al contrario, nel 1536 furono stampate numerosedescrizioni delle entrate nelle città italiane (fig. 8) efurono composti poemi celebrativi caratterizzati dal-la più aperta adulazione: il Segnalato et bellissimo ap-parato nella felicissima entrata di la Maestà Cesaria in lanobil città di Cosenza di Bartolo Quattromani perl’entrata in Cosenza (stampato a Napoli il 15 marzo1536), Il Triompho di Carlo V a cavalleri et alle donnenapoletane di Giambattista Pino per quella di Napoli(stampato a Napoli l’8 settembre 1536).

In un’epoca come la nostra, caratterizzata dallanormalizzazione – per così dire – della trasgressionee dello sberleffo, ci risulta difficile cogliere la caricaeversiva della Ricevuta, che mette ferocemente inridicolo le autorità locali e l’imperatore, il funziona-mento dell’amministrazione cittadina, la memoriadei re aragonesi, la religione, in una parola (anacro-nistica) l’ordine costituito, il Potere in tutte le suemanifestazioni, come in certe surreali rappresenta-zioni di Dario Fo.

Si pensi a quest’ultimo riguardo all’elenco di assurdereliquie presenti nel Vescovado di Cava, una successio-ne serrata che doveva far sganasciare dalle risate gliascoltatori. Citiamo solo l’inizio e la fine (vv. 551-554,603-696):

Ramudo Erace de ’a Trenetate tutta ’a testa,no piezzo de ’a veste di Abraame di l’asino di Balaam meza aurecchia,ed erace na pellecchia de i Nocienti […]E ’o meglio non l’agio ditto: lo primo che si stevaè quando si corca e leva e pone lo sole,’quarantadue parole de ’a Pefania,e no sternuto de ’o messia dintro n’arciulo.

C’era tutta la testa della Trinità, un pezzo della veste di Abramo e

mezzo orecchio dell’asino di Balaam, e c’era una pelle degli innocenti

29

agli uomini comuni come discendente di Adamo (v.639, si trattava di un argomento antico della criticaantinobiliare) si scusa con Cava, chiede al giurato digiurare su un lunario o sul breviario che non rivele-rà a nessuno quanto si dicono (765-767), porta scrit-to in fronte che fa tutto per denaro (v. 784).

È impossibile che nel primo Cinquecento qualcu-no, pur in un contesto scherzoso, potesse parlarecosì dell’imperatore, il cui carisma era straordinario.

28

8. Arco di trionfo costruito per l’entrata in Milano di Carlo V:si notino le statue allegoriche (G. A. Albicante, Trattato del’in-

trar in Milano di Carlo V, 1541)

Nicuosa: Quando mai mi credietti de ’o vederemuorto te puoi vedere, Saierno scuro,ch’ogn’anno no scongiuro me facivi,ogn’anno nge stravestivi, ammascaravi.Po’, ’a fede, ca cchiù no sbravi, eccoti iuntoa ’o passo, a ’o luoco, a ’o punto che ’i potimo dicere quanto siamo sfecatati,vui quanto siti stati anchionazzi,muscelloni, traiturazzi.

Quando mai mi immaginai di vederlo: brutta Salerno, ora puoi

vederti morta, tu che ogni anno mi facevi uno scongiuro, tu che ci tra-

vestivi e mascheravi ogni giorno. Ora, te lo garantisco, non te ne vante-

rai più, eccoti giunta alla fine, al luogo e al punto in cui ti possiamo

dire quanto siamo coraggiosi, e quanto voi siete stati babbei, pigri, tra-

ditori.

31

[…]. E non ho detto il meglio: la prima cosa che c’era è il momento in

cui si leva e si corica il sole, quarantadue parole dell’Epifania e uno

starnuto del messia dentro un orciolo.

Questo Reliquario, che peraltro evoca una celebrenovella di Boccaccio (fra Cipolla, VI, 10), ebbe unacircolazione indipendente dalla farsa, non sappiamose perché preesisteva. Esso si ispirava probabilmentealle reliquie conservate nella Badia di Cava, di cui fupubblicato un lungo elenco dallo storico Polverino.

In conclusione, un attacco così violento alle fonda-menta stessa della società e alla tradizione politica ara-gonese e spagnola di Cava e del regno intero non puòche essere datato ai primi decenni del Seicento, nelpieno di quel movimento di contestazione al domi-nio spagnolo in Italia che è stato definito antispagnoli-smo. Può anche darsi che il testo che ci è pervenuto siail prodotto di più autori: di Braca, come vedremo, maanche di altri prima e dopo di lui. Sembrano riferibi-li ai primi decenni del Seicento anche le tirate di alcu-ni personaggi contro l’insopportabile pressione fisca-le, con esortazioni a non pagare più che sarebberoinconcepibili negli anni di Carlo V.

I riferimenti storici precisi sono attribuibili proba-bilmente alla consultazione delle delibere conserva-te nell’Archivio cittadino di Cava da parte di unautore che non solo vi aveva accesso, ma che cono-sceva bene la storia della città, la sua organizzazioneamministrativa, il suo orgoglio per i privilegi ricevu-ti dagli Aragonesi, e anche i poemi celebrativi sopraricordati, dei quali la Ricevuta è un sapiente ribalta-mento. Non sappiamo chi fosse l’autore, certo alcu-ni motivi ricordano la produzione di Braca, comel’accusa a Salerno di prendere in giro i cavesi, effet-tuata con una sorta di rottura dell’illusione scenica,perché i personaggi parlano in una rappresentazioneche appunto li prende in giro (vv. 119-127):

30

9. Le botteghe di Cava

5. I personaggi della Ricevuta: due partiti politici che affamano la popolazione

La Ricevuta è un testo complesso non solo per i rife-rimenti storici, ma anche per la qualità letteraria.Ciò è confermato dall’efficace intreccio sopra ricor-dato e dalla caratterizzazione dei personaggi dalpunto di vista politico, piuttosto che da quello psi-cologico.

33

10. Il litigio per le mazze del pallio

sembrano avere un risentimento maggiore nei con-fronti dell’imperatore. Quando bisogna decidere chideve presentare il dono all’imperatore, Nicuosa eSolimando appoggiano immediatamente l’autocan-didatura del sindaco, contrastando le insinuazionidegli altri. A queste il sindaco ribatte con un’allusio-ne a qualche malefatta del padre di Ramundo, chenon viene chiarita (vv. 181-211).

Ramundo è in effetti sempre ostile al sindaco, cuilancia accuse più o meno esplicite. Lo scontro tra luie Nicuosa per le mazze del pallio (fig. 10) è il mo-mento culminante del dissidio interno al governocittadino (del resto i contrasti per il pallio eranoall’epoca frequenti). Tra gli oppositori del sindacoc’è anche, con minore animosità di Ramundo, Dia-medesso, che non perde occasione per protestarecontro l’eccessiva pressione fiscale sulla città.

Altri rappresentanti dell’amministrazione sono il giu-dice, il guardiano e il giurato. Mentre i primi duehanno un ruolo marginale, il giurato, che è il bandito-re e il messo della città (la carica esisteva davvero fig.11), ha una funzione importante, dal punto di vista del-l’azione drammatica, per il raccordo che assicura conciò che avviene fuori scena, e dal punto di vista dellasua vivacizzazione attraverso vere e proprie macchiette:possiamo intuire che la sua recitazione fosse accompa-gnata da movimenti ridicoli, come uno spogliarellonella quarta scena. Ubriacone, irriverente, il giuratointerrompe continuamente il sindaco, che gli dà dispo-sizioni; gli fa il verso con giochi di parole e allusioni dicui in gran parte ci sfugge il significato.

Rappresentano il popolo Resemundo e Vernauriello:essi partecipano ad alcune scene durante il passaggiodell’imperatore e poi alla rivolta finale. I due sono por-tavoci dell’insofferenza popolare verso il governo loca-le. Resemundo è appena stato scarcerato dal capitano,l’ufficiale di nomina regia che amministrava la giustizia

35

Una buona parte dell’azione consiste in discussio-ni tra gli eletti e il sindaco. Esse si svolgono nel con-testo più importante della politica locale: le riunio-ni della “giunta”, che avevano luogo almeno un paiodi volte alla settimana (il dato è relativo a tutti i cen-tri urbani meridionali). Nella farsa è evidente unaseparazione tra due partiti: uno costituito dal sinda-co, Nicuosa e Solimando, l’altro da Diamedesso eRamundo. Nicuosa, che pare un amico fidato delsindaco per il modo in cui è da lui accolto (v. 81),sembra avere qualche cedimento verso un atteggia-mento filofrancese e filosalernitano (vv. 346-349,414), dunque antiaragonese e antispagnolo. I tre

34

11. Il banditore annuncia il passaggio dell’imperatore per Cava

impadroniti del donativo e del bacile, scomparsi du-rante il parapiglia, quando nessuno trova più le chiavidella cassa cittadina (abitualmente custodite in nume-ro di tre dagli amministratori, che dovevano tutti esse-re presenti all’apertura). Al popolo resta un enormedebito da pagare: una realtà che i cavesi del Seicentoconoscevano bene, perché tutte le amministrazionicomunali erano oberate dai debiti, causa di continuiinasprimenti fiscali, di inchieste del governo centrale,di fallimenti o default con conseguente commissaria-mento, come diremmo oggi, in un periodo storico chevede nuovamente la scomposta ribellione al fisco e allafinanza. Sono proprio i più istruiti e potenti che sicomportano male, denuncia il popolo cavese (vv. 804-813):

Vernauriello Da pe fi’ monesi qualche ciarpellone si faceape ’o mundo se dicea ch’erano statii uomini manco stimati e che cchiù ’ngnoranti.E mo i studïanti e i dutturi,i cchiù viecchi, e i Signuri, e i Notari,e i Prieti, e i scolari, e i Satrapuni,e i grandi, e i gagliuni, e chille che sannoe chilli che lettere hanno e chi graziatutti da mano a mano l’hanno fatto.

Finora, se si faceva qualche porcheria [?], si diceva in giro che erano

stati gli uomini meno stimati e più ignoranti. Ma ora i responsabili sono

quelli che hanno studiato, i dottori, i più anziani, i signori, i notai, i preti,

gli alunni, i governanti, i grandi, i giovanotti, quelli che sanno, quelli che

conoscono le lettere e hanno grazia. Tutti via via l’hanno fatto.

Il sindaco tenta invano di rabbonire la folla infu-riata, che assale lui e gli eletti. L’opera si concludecon Resemundo e Vernauriello che si incitano avicenda a dare botte da orbi: (vv. 847-855) (fig. 12):

37

penale a Cava, dunque la personificazione dello Stato,per così dire. Non è però lui il diretto avversario deipoveri cavesi oppressi dalla giustizia che si immaginainefficiente, quanto il giurato, nella realtà reclutato trai cavesi, che esercita i suoi quotidiani soprusi sui malca-pitati: egli punzecchia Vernauriello con un forcone.

Nella scena finale, Resemundo e Vernauriello sco-prono il complotto degli amministratori: le baruffe, ledivisioni in due partiti nascondono l’immorale intesatra tutti per derubare la città. Sindaco ed eletti si sono

12. Vernauriello: Dammo’e ’n chiocca!

36

L’imperatore e principe di Salerno non compaionomai sulla scena, benché di essi si parli spesso, a con-ferma della lontananza del primo dalla città, che inve-ce ne agogna la presenza nel nome dell’antica fedeltàagli Aragona, e dell’ostilità del secondo, radicata nellatradizionale rivalità tra Salerno e Cava. Irromponosulla scena, invece, due soldati: il lanzichenecco che sisbafa l’offertorio preparato per l’imperatore (fig. 13),non senza aver malmenato il guardiano messo a pro-tezione del buffet, e il tedesco che ruba il pallio. È aquesto proposito interessante il fatto che Vernauriellocontrasta Resemundo quando questi vuole impedireal tedesco di impadronirsi del pallio. Vernauriellodifende la legittimità del “saccheggio rituale” – comelo definiscono gli studiosi –, che non era consentitodalle autorità. La lacerazione della stoffa, costosa, concui era stato allestito il pallio avveniva inopinatamen-te, quando nella calca tutti cercavano di toccarlo. Èun po’ quello che avviene ancora oggi quando un’im-provvisa furia prende chi assiste al passaggio di perso-naggi famosi e oltrepassa le barriere di sicurezza pertoccare il divo, il politico, il pontefice, quasi per assor-birne la sacralità attraverso il contatto fisico.

39

Resemundo Andamo’e ’ammazzare, puopo mio!Vernauriello Andamo, potta de ’o nemico de Dio!Resemundo Andamo tutte!Vernauriello Ammazza, ammazza, sti lupacchiuni!Sindaco Ah, brutti latri, latruni! E sti dispietti

faciti a nui Elietti, a nui Signuri?Resemundo Vui manducatori, a vui canaglia!Guardiano Comenzate ’a battaglia!Vernauriello Dammo’e ’n chiocca!Resemundo Dammo’e, a chi tocca tocca!

R.: Andiamoli ad ammazzare, popolo mio.

V.: Andiamo, porco diavolo!

R.: Andiamo tutti!

V. Ammazzali, ammazzali questi lupi! Sindaco: Ah. brutti ladri, ladroni!

Fate questi dispetti a noi eletti, a noi, signori?

R.: Voi siete approfittatori! Canaglie! Guardiano: Cominciate la battaglia!

V.: Colpiamoli in testa!

R.: Colpiamoli, a chi tocca tocca!

38

13. Il lanzichenecco mangia le pietanze per l’imperatore

6. La crisi del rapporto tra Cava e la monarchia spagnola

Un personaggio collettivo fondamentale è natural-mente Cava, che viene umiliata nella sua identità,coincidente con la devozione per la dinastia arago-nese, manifestatasi con l’eroica resistenza agli angioi-ni durante la guerra di successione dopo la morte diAlfonso il Magnanimo e concretizzatasi nella con-cessione, da parte del figlio Ferrante, di una perga-mena in bianco (4 settembre 1460) e di importantiesenzioni fiscali e prerogative giurisdizionali (22 set-tembre).

Il passaggio frettoloso di Carlo V, la sua mancatasosta a Cava, laddove l’imperatore aveva dormitoquattro notti a Salerno (dato corrispondente a veri-tà) sono un’offesa insopportabile per una città chepretende di avere un legame privilegiato con la Co-rona imperiale. Anche qui, l’autore della farsa, beninformato, sa ridicolizzare la storia di Cava con intel-ligenza, cogliendo la sostanza del rapporto tra Cavae gli Aragona e comprendendone la lenta ma inevi-tabile degradazione a distanza di tempo. Il Quat-trocento era infatti ancora caratterizzato da una vici-nanza personale e politica del re di Napoli ai suoisudditi, a differenza del periodo vicereale. Alfonso eFerrante d’Aragona amministravano la giustizia per-sonalmente nel regio Consiglio, al quale potevanoaccedere teoricamente tutti, in particolare i poveri,le vedove, gli orfani. Durante le guerre per la con-quista (1435-42) e riconquista del regno (1459-65), idue sovrani avevano percorso tutto il dominio, riba-dendo con la presenza fisica la propria autorità econtrattando con comunità e baroni la fedeltà allacausa aragonese o specifiche concessioni.

41

Il sindaco, poi imitato dagli eletti, si lancia, dopo losmacco subito, in un elogio del passato (laudatio tempo-ris acti) che evoca i tempi aragonesi, quando Alfonsopasseggiava sotto i portici di Cava chiamando per no-me l’uno o l’altro cittadino, mentre Ferrante onoravai cavesi con uffici e provvigioni (vv. 469-530).

Sindaco: Passao ’o tiempo de i Re che ngi stimavanoamavano e prezzavano da fratesta magnifica civitate magnamente [...] Chi può comportare tanto grande tuorto? Sta terra è [n]autro ca n’uorto, è no giardino, e mo sto Todeschino nge desprezzae tènece da pezza de prevasa, che sia scriata ’a casa de chi l’ama [...]E recordome quando era na merdella,che facea na casella co i guagliuni,e me diceano l’antecessuri ca re Arfonso[...] con nui l’anno se steva tridici misie li Cavuoti ’o convitavano a mangiare, e chi se facea pe compare, e chi frate santo. [...] ca jeva pei Scazzavienti a pede e solo, e se ’i favellava no figliuolo, ’i rispondea. Bella audienzia dea, e pe la chiazzaandava a brazza a brazza mo con mico (fig. 15), mo con chisto e mo con tico, recetando, burlando e pazzïando, e una seravenea a fare bona cera a’ casa vostrae n’autro a’ casa nostra, e cossìdi notte, come dì [...]Mai ne mandava civielli mano vacantetant’era allegro e festante e accostevole [...]Po’ venne re Ferrante, [...] Tutti l’amava,dico, l’uomene de ’a Cava: a chi dea officiia chi facea servizii, a chi piacere,come li parea dovere, e a chi grazia.

43

In effetti, fu proprio in quegli anni che alcune città,e Cava fra esse, costruirono la propria forza economicae la propria autonomia amministrativa grazie alle gene-rose concessioni aragonesi. Il viaggio di Carlo V fu l’ul-tima manifestazione di un potere monarchico ancoravicino, benché solo in occasioni straordinarie, a quellache era diventata la periferia di un impero mondiale,con i suoi centri di potere e di elaborazione ideologicamolto lontani da Napoli. Anche per questo, l’operanon può che essere datata ai primi decenni del Sei-cento, periodo di grave crisi finanziaria e politica delregno di Napoli, sottoposto a un prelievo fiscale spro-positato, e di crescente sfiducia, fino all’aperta rivolta,nei confronti delle autorità spagnole.

42

14. Margherita d’Austria, regina di Spagna, è accolta all’ingres-so di Milano nel 1598. A sinistra si vede l’arco costruito in suoonore, davanti al quale i rappresentanti della città fanno unareverenza alla regina, che è sotto un baldacchino. Sullo sfondosi vedono molti soldati e, sulle mura, i cannoni che sparano asalve (incisione di Antonio Tempesta)

regno, e di Cava tra queste. Esse realizzarono le lorofortune personali e familiari attraverso il servizio mili-tare, il commercio protetto dalle esenzioni fiscali, lacarriera nelle magistrature giudiziarie del regno.

«Sempre fummo e simmo ciuoti» (sempre siamo stati esiamo sciocchi, v. 661), constata amaramente il sindacodopo il fallimento della cerimonia. Non si tratta solodella conferma di uno stereotipo che colpiva da un paiodi secoli i cavesi, contrappasso della loro fortuna com-merciale e politica e vendetta dei vicini, ma anche delladelusione per la fine di un’epoca, colta da un letteratocon più acume di quanto avrebbe potuto fare uno sto-rico. Nei primi decenni del Seicento, quando riteniamoche fosse stata composta la Ricevuta, tutto il regno diNapoli andava perdendo la sua rilevanza politica ed eco-nomica nel sistema imperiale spagnolo, peraltro in dif-ficoltà. La mancata sosta a Cava fu, nel 1535, il piccoloindizio di una crisi profonda nel rapporto tra il potereimperiale e i poteri locali del regno: l’incidente preoccu-pò probabilmente l’amministrazione cittadina, come siricava dalle cronache, ma soltanto a distanza di moltotempo divenne materia per una creazione letterarianotevole, quando quel rapporto, insterilitosi, si eraridotto a un’estenuante difesa dei privilegi quattrocente-schi in tutti i tribunali napoletani.

La Ricevuta dell’imperatore è indubbiamente moltolontana dalla nostra sensibilità per i riferimenti sto-rici e la lingua utilizzata, ma il suo messaggio, unavolta decodificato, appare di incredibile attualità.Sul piano storico, essa rivela le origini di stereotipisui cavesi ancora diffusi, seppur in misura moltoridotta, e mostra concretamente come funzionavanole istituzioni cittadine e le relazioni tra potere centra-le e città nei secoli passati. Sul piano della letteratu-ra, La Ricevuta rappresenta in maniera efficace il fal-limento del rapporto tra chi governa e chi è governa-to, un fallimento che si manifesta nell’incapacità e

45

Passò il tempo dei re che stimavano, amavano e apprezzavano molto que-

sta magnifica città, come si fa con un fratello. Chi potrà sopportare un torto

così grande? Questa terra non è un orto, è un giardino, e ora questo tedeschi-

no ci disprezza e ci considera come una pezza da cesso, che sia distrutta la

casa di chi lo ama. E mi ricordo di quando ero uno stronzetto, e giocavo a

“casella” [= la settimana?] con i ragazzi, e mi dicevano i vecchi che re Alfonso

restava con noi tredici mesi l’anno, e i cavesi lo invitavano a mangiare: di uno

si faceva compare, di un altro fratello, andava a piedi, solo, per Scacciaventi;

se un giovane gli dava a parlare, rispondeva, camminava a braccetto ora con

me, ora con lui, ora con te, recitando e scherzando, e una sera faceva una visi-

ta a casa vostra e un’altra a casa nostra, così di giorno come di notte. Mai

mandava via i cari cittadini a mani vuote, tanto era allegro e alla mano. Poi

venne re Ferrante. Li amava tutti, dico gli uomini di Cava: a uno concedeva

un ufficio, a un altro faceva un servizio o un piacere, come gli sembrava dove-

roso, a un altro ancora faceva una grazia.

Se la passeggiata di Alfonso è un’esagerazione, an-ch’essa tipica di Braca, meno lontano dal vero è quan-to si dice di Ferrante, alla cui corte trovarono spaziosenza dubbio le élites di alcune città demaniali del

44

15. A brazza a brazza mo con mico e mo con tico

Bibliografia

TESTI

D. Apicella, ’O famoso reliquiario de la Cava, Cava de’ Tirreni, IlCastello, 1968.

V. Braca, Il processus criminalis e i pronostici, a cura di R. Troiano,Cava de’ Tirreni, Avagliano, 2002.

Farse cavaiole, a cura di Achille Mango, 2 voll., Roma, Bulzoni,1973 (i passi citati sono stati ritradotti).

Tutte le opere di Braca sono contenute nei manoscritti IX F 47e XIV E 45 della Biblioteca Nazionale di Napoli.

STUDI

S. Bertelli, Il corpo del re. La sacralità del potere nell’Europa medie-

vale e moderna, Firenze, Ponte alle Grazie, 1990.A. Castaldo, Dell’istoria… libri quattro, in Raccolta di tutti i più

rinomati scrittori dell'istoria generale del Regno di Napoli princi-

piando dal tempo che queste provincie hanno preso forma di regno,Napoli, Gravier, vol. VII, 1769.

B. Croce, I teatri di Napoli, sec. XV-XVIII, Napoli, Pierro, 1891(riedito più volte).

[G.] D[e Blasiis] (a cura di), Racconti di storia napoletana, in«Archivio Storico per le Province Napoletane», 33 (1908),pp. 474-544, 663-719; 34 (1909), pp. 78-117.

M. Fagiolo (a cura di), La città effimera e l'universo artificiale del giardi-

no: la Firenze dei Medici e l’Italia del ’500, Roma, Officina, 1980.E. Malato, Braca, Vincenzo, in Dizionario biografico degli italiani,

vol. 13, Roma 1971, pp. 597-601.E. Mauro, Un umorista del Seicento: Vincenzo Braca. La vita e gli

scritti, Salerno, Tip. Nazionale, 1901.G. B. Pino, Ragionamento sovra de l’asino, a cura di O. Casale,

Roma, Salerno ed., 1982.A. Polverino, Descrizione istorica della città fedelissima della Cava,

Napoli, Stamperia di Domenico Roselli, 1716-1717.B. Mitchell, The Majesty of the State. Triumphal Progresses of

Foreign Sovereigns in Renaissance Italy (1494-1600), Firenze, L.S. Olschki, 1986.

47

immoralità del potere politico, da un lato, e nellafuria demagogica e distruttrice della gente comunedall’altro. Anche in una monarchia era necessario ilconsenso: i cittadini di Cava, esasperati dalla pres-sione fiscale insopportabile, non hanno più alcunafiducia nell’imperatore e se la prendono con gli am-ministratori locali, che non solo erano disonesti, manon riuscivano neppure ad esercitare le loro funzio-ni di mediatori.

Le analogie con il nostro presente, caratterizzatodalla crisi della relazione tra cittadini e istituzioni,sono apparentemente evidenti. Tuttavia, il nostro li-vello di benessere è incomparabilmente maggiorerispetto al Seicento, il nostro è tutto sommato unsistema politico democratico, le difficoltà sociali edeconomiche di oggi non sono né superiori a quelledel passato, né insormontabili. La buona ammini-strazione e l’esercizio consapevole della sovranitàpopolare attraverso la rappresentanza sono le sole,ovvie, vie d’uscita alla crisi attuale.

46

16. I cavesi preparano il “buffet” per Carlo V

Referenze iconografiche

Figura 1: Biblioteca Nazionale di Napoli, ms. IX F 47, f. 1r.Fotografia di Francesco Senatore.

Figura 2: 4, 9-13, 15-16 Acquerelli (2011), liberamente ispiratiai costumi dell’epoca, di Elvira Santacroce.

Figura 3: Biblioteca Nazionale di Napoli, ms. XIV E 45, f. 63r,Fotografia di F. Senatore.

Figura 5: Miniatura del manoscritto di Jean Marot de Caen,Relation en vers [du voyage de Gênes], Bibliotèque Nationale deFrance. Riproduzione da Mitchell, The Majesty, fig. 5.

Figura 6: Silografia di André de la Vigne, Vergier d’honneur, ca.1500. Riproduzione da Mitchell, The Majesty, fig. 2.

Figura 7: Giovanni Alberto Albicante, Trattato de l’intrar in

Milano di Carlo V, Milano, Andrea Calvo, 1541. Riproduzio-ne da Fagiolo, La città effimera, figura 56.

Figura 8: Giovanni Alberto Albicante, Trattato de l’intrar in

Milano di Carlo V, Milano, Andrea Calvo, 1541. Riprodu-zione da Fagiolo, La città effimera, figura 52.

Figura 14: Incisione di Antonio Tempesta. Riproduzione daMitchell, The Mayesty, fig. 5.Le riproduzioni n. 1 e 3 sono pubblicate con l’autorizzazio-

ne della Biblioteca Nazionale di Napoli.

Ringraziamenti

All’origine del presente lavoro ci sono gli incontri di un picco-lo gruppo di studio (1996) e una mia conferenza (2006) orga-nizzati dall’associazione Ars Concentus di Cava.Ringrazio Pino Foscari per l’invito a scrivere, Francesco De SioLazzari per l’editing, Luciano Pedicini per la fotografia, ElviraSantacroce per le illustrazioni.

49

M.L. Nevola, I pronostici di Vincenzo Braca, in «Istituto naziona-le di studi sul Rinascimento meridionale. Quaderni 9»,Napoli 1993, pp. 45-60.

M. Rak, Napoli gentile. La letteratura in lingua napoletana nella

cultura barocca, Bologna, Il Mulino, 1994.V. Saletta, Il viaggio di Carlo V in Italia (1535-1537), Roma,

CESM, 1981 (già pubblicato in «Studi Meridionali», 9[1976], pp. 286-327, 452-479; 10 [1977], pp. 78-114, 268-292,420-442; 11 [1978], pp. 329-341).

F. Salsano, La farsa cavajola, Salerno, Linotyp. Jannone,[1959?].

F. Senatore, L’itinérance degli aragonesi di Napoli, in A. ParaviciniBagliani, E. Pibiri, D. Reynard (a cura di), L’itinérance des seigneurs

(XIVe-XVI

esiècles), Actes du colloque international de Lausanne

et Romainmôtier, 29 novembre-1er décembre 2001, Lausanne,Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 2003, pp. 275-325.

F. Torraca, Le farse cavaiole [1879], in Id., Studi di storia letteraria

napoletana, Livorno, F. Vigo, 1884, pp. 85-116, ripubblicatoin Aneddoti di storia letteraria napoletana, Città di Castello, IlSolco, 1925, pp. 281-311.

M. A. Visceglia, Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi, in«Dimensioni e problemi della ricerca storica. Rivista delDipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Universitàdi Roma “La Sapienza”», 2 (2001), pp. 5-50.

Per eventuali approfondimenti si consiglia di partire daTorraca (reperibile in rete su www.archive.org), Malato (1971) eTroiano (2002).

48

Sommario

1. Cava e i cavesi presi in giro p. 5

2. I cavoti e le farse cavaiole 9

3. La ricevuta dell’imperatore alla Cava 15

4. Il ribaltamento paradossale di una cerimonia di grande valore politico 21

5. I personaggi della Ricevuta: due partiti politici che affamano la popolazione 33

6. La crisi del rapporto tra Cava e la monarchia spagnola 41

Bibliografia 47

Referenze iconografiche 49