La Memoria Divisa nella prospettiva di Giovanni Contini

Transcript of La Memoria Divisa nella prospettiva di Giovanni Contini

Relazione Storia contemporanea III

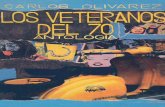

La Memoria Divisadi Giovanni Contini

A cura di Zaccarias Gigli

“Noi abbiamo portato, purtroppo, la rovina in quel paese. Diciamo la verità:

involontariamente, per fare del bene : ma purtroppo... purtroppo anche la Resistenza, non

è mica fatta di tutte azioni ben congegnate, bene studiate, ben fatte: quella fu un azione

sbagliata. Purtroppo”

(Succhielli comandante della formazione partigiana “Renzino”)

Inquadramento storico: La Toscana del 1943-44

Alla fine di maggio del 1944 la linea difensiva tedesca che si

attestava su Montecassino (Linea Gustav) crolla sotto gli attacchi

degli Alleati. Il 4 giugno le truppe anglo-americane guidate dal

generale Alexander dopo aver superato la Linea Caesar (Ostia -

Pescara) sgomberano Roma.

La Wermacht è costretta alla ritirata, in un solo mese aveva perso

la zona dell’Italia centrale tra Montecassino e Perugia. A questo

punto la costruzione e fortificazione della Linea Gotica, poi

ribattezzata Linea Verde, per i tedeschi era fondamentale.

Kesselring fra il 5 e l’8 giugno si stabilì con le truppe prima

sulla Linea Anton, poi sull’Emil, questo perché la Linea Gotica

necessitava ancora di lavori per essere completata. Lo stesso1

Hitler il 13 giugno ordinò al feldmaresciallo [cfr. Kesselring] di

attestare l’esercito lungo la linea Frida (Piombino-Civitanova)

ma, dopo la presa di Grosseto da parte delle truppe alleate il 17

giugno, l’esercito tedesco si stabilì sulla linea lungo il

Trasimeno, la linea fu ribattezzata Albert in onore di Kesselring1.

Le strutture della Repubblica Sociale in Toscana erano in

disfacimento, come nota lo stesso Pavolini nel suo viaggio:

Da per tutto, si è verificato lo squagliamento -quasi sempre

con le armi- dei carabinieri. Fatto più grave, quasi da

tutto una parte della Guardia si è pure squagliata, al

contagio dei carabinieri e della situazione generale.

Altrettanto -e più- dicasi dei reparti dell’esercito 2.

La preoccupazione per i ritardi nella costruzione della Linea

Gotica fece si che le direttive tedesche nell’estate del 1944 si

sviluppassero in tre rami: Difesa ad oltranza della Linea Gotica;

controllo assoluto sulla popolazione civile; deportazione della

popolazione maschile. Da qui segue necessariamente un rigido

controllo della popolazione, punizioni per ogni difficoltà che

essa provoca e il tentativo di eliminare il fenomeno della

renitenza al lavoro.

L'attività partigiana in una zona come la Toscana militarmente

sensibile attirò l'attenzione delle forze armate tedesche. Nella

lotta alle bande partigiane i tedeschi potevano avere successo1

Lutz Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Bollati Boringhieri, Torino

1993, pp. 350-366.2Lutz Klinkhammer , Le stragi naziste in Italia 1943-44, Donzelli Editore, Roma 2006 , pp.106.

2

afferma Klinkhammer «soltanto se spie affidabili si fossero

preventivamente infiltrate tra i partigiani e avessero fornito

informazioni precise, in modo da rendere possibile un

accerchiamento prima che essi potessero dileguarsi in altre zone3».

Per questo motivo furono messi in atto rastrellamenti e

rappresaglie contro i civili, che dovevano portare a due effetti:

provocare l'odio dei civili contro i partigiani; effetto

repressivo sui ribelli.

La fase più dura dei massacri iniziò dopo il 4 giugno con la presa

di Roma. Il 17 giugno il feldmaresciallo Kesselring inviò il suo

ordine più noto, definito da Klinkhammer “clausola dell'impunità”,

riguardo alle misure antipartigiane:

Darò la mia copertura a ogni comandante che nella lotta contro

le bande oltrepassi nella scelta e nel rigore dei mezzi la

moderazione che ci è solita. Vale anche qui il vecchio

principio, che una mossa falsa nella scelta dei mezzi per

imporsi è sempre migliore dell'omissione o della

trascuratezza4.

Inoltre riaffermava le linee già dettate dal generale Von Zangen:

La dove compaiono bande di notevoli proporzioni bisogna ogni

volta arrestare una determinata percentuale della popolazione

maschile della zona e, qualora si verificassero violenze,

fucilarla. Bisogna farlo sapere agli abitanti. Se in qualche

3Lutz Klinkhammer, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 354.4 Ivi. pp. 359.

3

località si sparerà sui soldati […] la località stessa dovrà

essere incendiata. Esecutori o caporioni saranno impiccati in

pubblico5.

L'appartenenza al partigiano ora non era più stabilita su

caratteri militari ma, su supposizioni e anche i civili ne vennero

considerati parte. La durezza delle misure dipendeva dai

comandanti locali, che avevano ampia autonomia sulla loro condotta

e a cui era stata data la copertura dall'alto.

L'obiettivo era di vendicare ogni atto di violenza partigiana, ma

le rappresaglie erano dirette in primo luogo verso la popolazione

civile, contro la quale furono ordinate le misure più dure e

cruente qualora nelle vicinanze fossero stati visti agire

partigiani.

La resistenza nella provincia di Arezzo e nelle zone di

Civitella in Val di Chiana

Nel dicembre del 1943 la Resistenza in Casentino era stata

descritta da un informatore “repubblichino” come se si trattasse

di un vero e proprio esercito, numeroso e ben armato. La realtà

invece era molto diversa, la Resistenza aretina, fino ad aprile,

era stata rallentata dalla cronica mancanza di armi e munizioni e

dalla crisi e spopolamento del capoluogo dovuto ai bombardamenti

degli Alleati. Arezzo fu la città toscana che più di tutte subì le

distruzioni causate dalle incursioni aeree, ciò porto la

popolazione cittadina ad andare nelle campagne circostanti e nei

5 Ivi. pp. 357.4

paesi vicini, così che la provincia rimase senza un centro. Questa

situazione peculiare oltre che, creare problemi alla popolazione,

rallentò il processo di coordinamento fra i vari gruppi di

liberazione, che si stavano formando. Contini scrive :

L'immagine di una Resistenza tutta unificata nella Divisone

partigiani di Arezzo è una costruzione largamente successiva

agli eventi, perché in realtà si configurarono due distinte

situazioni da una parte la XXIII Brigata garibaldina “Pio

Borri”, con una organizzazione unitaria, dall'altra

continuarono ad operare le cosiddette “bande esterne” [...]

con relazioni molto scarse con il centro della Resistenza e

occasionali con le bande, simili per natura, che operano in

territori confinanti6.

Erano attive nella provincia due bande, una era la “Renzino”, che

si muoveva nelle zone tra Civitella, Cornia e San Pancrazio,

l'altra era quella guidata da Raoul Bellocci, nonostante entrambe

si definissero comuniste vennero inquadrate nelle formazioni

monarchico-badogliane Monte Amiata.

Renzino è il nome di una frazione di Foiano della Chiana, dove il

17 aprile del 1921 ebbe luogo uno scontro tra comunisti e

fascisti. Il nome intendeva quindi riallacciarsi alla più forte

opposizione al regime fascista della zona, ma, il comandante

Edoardo Succhielli, nel 1944 aveva da poco approcciato il

comunismo. Egli proveniva da una famiglia povera, che comunque era

riuscito a farlo studiare, infatti, era diventato maestro

6 Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, pp. 32.5

elementare.

Nel 1943 era nell'esercito italiano con il grado di tenente e

serviva in Sardegna, dopo l'8 settembre si schierò inizialmente

con i tedeschi. In seguito tornato a Civitella per via di un

congedo, cambiò opinione perché vide lo sfascio

dell'organizzazione della Repubblica Sociale e ascoltò i discorsi

dei vecchi antifascisti, amici di suo padre, così decise, per via

delle sue conoscenze militari, di diventare capo di un gruppo di

giovani ribelli.

Ad Aprile del 1944, quando si formò la banda, i componenti erano

appena una dozzina scrive Succhielli nelle sue memorie, ma dopo

l'azione in Val d'Ambra il 10 o il 12 giugno le fila della

“Renzino” aumentarono, anche perché si erano inasprite le pene per

i renitenti alla leva. Inoltre tra l'8 e il 9 il generale

Alexander aveva radiodiffuso il proclama, che invitava i

partigiani ad uccidere i tedeschi. Ciò complicò il già

problematico reperimento delle armi e delle munizioni della

formazione “Renzino” 7.

L’uccisione dei tedeschi al Dopolavoro di Civitella

Il 18 giugno a Civitella arrivò un gruppo di tedeschi armati senza

intenzioni bellicose, Succhielli e i suoi uomini decidono di

intervenire con l'idea di disarmarli. Si decise di attaccare i

tedeschi nel Dopolavoro del paese, confidando nell'effetto

sorpresa. La ricostruzione dei fatti come sono accaduti veramente

non si ha ancora oggi. Contini scrive che “conviene limitarsi all'essenziale”:

7Ivi. pp. 31-38.6

i partigiani irrompono nel Circolo, i tedeschi sembrano reagire

prima un partigiano poi tutti sparano. Due tedeschi cadono morti a

terra uno rimane ferito gravemente e un quarto rimasto in vita

perché si trovava in un’altra stanza scappa portandosi dietro il

compagno morente. I partigiani prendono le armi e ritornano nei

boschi. Durante la notte molti abitanti scappano da Civitella

verso le case coloniche dei contadini, in paese rimangono

pochissimi uomini, alcune donne e bambini. Il 20 giugno vengono

sepolti i soldati tedeschi e fu interrogato Lammioni, impiegato

comunale, sui partigiani; gli fu chiesto espressamente di dire i

nomi. Egli dopo un consulto con il podestà locale Mammoli, dirà ai

tedeschi che non aveva scoperto nessun nome. Intanto che i giorni

trascorrevano gli abitanti fuggiti nelle case coloniche, rientrano

a Civitella pensando che, ormai non vi sarebbe più stata una

rappresaglia. Il 27 giugno su una fiat color crema, dei tedeschi

si presentarono in paese e sequestrarono le radio e dissero al

parroco don Lazzeri che avevano l'ordine di uccidere cinquanta

civili per ogni soldato ucciso dai partigiani8.

Lo scontro di Montaltuzzo

Dopo lo scontro del dopolavoro, i partigiani cambiano il loro

atteggiamento di guerriglia, mentre prima aggredivano tedeschi

isolati nei pressi di Montaltuzzo, ora li catturano e li tengono

come ostaggi per evitare rappresaglie. Ne catturano diciotto e con

l'aiuto della signora Cau, una svedese che conosceva il tedesco,

scrivono una lettera al quartier generale tedesco di monte San

8 Ivi. pp. 38-41.7

Savino, specificando i nomi dei prigionieri e che li avrebbero

liberati solo nel caso in cui il generale tedesco si sarebbe

impegnato a non toccare la popolazione civile. La base partigiana

viene scoperta dai tedeschi per caso il 22 giugno, quando arrivano

nei pressi di Montaltuzzo per sequestrare la macchina del dottor

Magrini, essi non sapevano che il dottore faceva parte della

Resistenza, e si trovano i partigiani contro che gli sparano. Il

giorno seguente i tedeschi tornarono e occuparono la villa di

Montaltuzzo e liberarono gli ostaggi, la banda “Renzino” dopo lo

scontro aveva finito le munizioni e si era divisa. Magini, che

proveniva da una famiglia legata alla Resistenza, ricorda:

«Quando gne successe questa famosa battaglia, e' partigiani allora

si sparpagliòno tutti, allora non se riméssan più insieme. Pèrsino

fucili... insomma: la banda fu sfatta. Da quel momento lì … non se

rimèssan più insieme9».

Le stragi di Civitella, Cornia e San Pancrazio

Il 29 giugno 1944 era un giovedì, festa dei santi Pietro e Paolo,

patroni di Civitella. Per la festa che si sarebbe essere dovuta

tenere in paese, quasi tutti coloro che erano fuggiti nelle case

coloniche erano tornati. Don Lazzeri e il podestà erano

tranquilli, non avevano dato peso alle parole dei tedeschi

riguardo a una possibile rappresaglia, e avevano rassicurato la

popolazione civile che oramai non c'era più nulla da temere. Il 29

giugno, giorno vicino al solstizio d'estate, fa luce presto poco

dopo l'alba, tra le sei e le sette gli abitanti scorsero dalle

9 Ivi. pp. 43.8

mura cittadine l'arrivo dei tedeschi, non pensarono a una

rappresaglia ma bensì ad un rastrellamento di giovani, che infatti

furono gli unici a darsi alla macchia. Subito dopo si sentirono

solo spari e grida strazianti. I tedeschi arrivati in paese fecero

irruzione nelle case e spararono agli uomini che vi trovavano

all'interno senza distinzioni per vecchi, infermi o malati come ci

raccontano le testimonianze delle vedove di Civitella. Gli altri

uomini che non erano stati trovati ma, fuori o all'uscita della

chiesa venivano raggruppati nella piazza del paese dove erano

circondati da mitra. Le persone che erano andate a messa vennero

prelevate dalla chiesa verso le otto e mezzo e portate anche loro

nella piazza, don Lazzeri ebbe il permesso di benedire i presenti.

Nel frattempo gli altri soldati tedeschi con granate incendiari

stavano dando fuoco alle case, le donne e i bambini furono

cacciati da Civitella e vissero così un'altra tragedia interiore :

la fuga dal paese in fiamme, mentre i tedeschi erano intenti ad

uccidere i loro mariti, conoscenti, nonni.

I superstiti Daniele Tiezzi e Gino Bartolucci, con le loro

testimonianze rilasciate agli inglesi nel novembre del 1944,

permettono di capire come i tedeschi hanno ucciso gli uomini

raggruppati nella piazza di Civitella. Tiezzi all'epoca aveva

diciotto anni, era il seminarista e aveva appena servito la messa.

Egli narra:

La gente si mise in fila per uscir di chiesa ed io, ancora

vestito con l'abito con cui avevo servito messa, ero uno degli

ultimi. Quando uscii dal portone vidi, nella piazza, sette o

otto mitragliatrici piazzate con i soldati tedeschi pronti

9

dietro. Sentii una voce che gridava “Su le mani!” e mi mossi

in avanti insieme alle donne, pensando che la mia tonaca

potesse celare la mia identità […] Stavo ancora in mezzo a

molte donne quando lo stesso maresciallo tedesco che mi aveva

strappato fuori da casa mia, mi vide, mi afferrò per un

braccio e mi portò dove stavano in fila gli uomini10.

La narrazione di Tiezzi continua, egli dice poi che vennero

perquisiti e una voce in perfetto italiano gridava cinque. Tiezzi

insieme ad altre quattro persone fu portato dietro la scuola di

Civitella, venne posizionato insieme agli altri lungo una linea,

di fronte c'erano le carcasse degli uomini uccisi. Il giovane

seminarista dopo aver sentito “clic”, che pensava fosse lo scatto

del cane della mitragliatrice, si girò e scappò. Superò il tedesco

armato di pistola e si diresse verso i boschi con dietro gli spari

delle mitragliatrici, fu colpito ma, continuo la corsa, scavalcò

le mura cittadine e riuscì a scampare alla morte. Nel bosco trovò

una ragazza che l'aiuto a medicarsi, nei giorni seguenti

nonostante avesse un braccio malmesso fu preso dai tedeschi a

scavare trincee. Non riconosciuto, i tedeschi lo stavano cercando,

scappò di nuovo e riuscì a salvarsi. Contini spiega come Tiezzi si

sia sbagliato il clic non era delle mitragliatrici ma, il cane

della pistola con cui il soldato tedesco infliggeva il colpo alla

nuca ai suoi compaesani. 11

Dino Bartolucci all'epoca era un fabbro, come Tiezzi descrive il

rituale della chiamata in gruppi di cinque dietro la scuola, così

descrive quegli attimi di terrore: 10Ivi. pp. 6511Ivi. pp. 65-68

10

Toccava a me. Il tedesco si piazzò dietro di me ed io vidi,

con la coda dell'occhio, che alzava il revolver contro la mia

nuca. Mi presi la testa fra le mani e, nel momento che

sparava, anticipando lo sparo, voltai la testa a sinistra.

Sentii la bocca del revolver contro la mano e udii la

detonazione. Immediatamente provai un dolore lancinante ad

entrambe le mani, la faccia, la bocca e la gola, e, resomi

conto di essere ancora vivo, caddi apposta per terra e rimasi

giù, facendo finta di essere morto12.

Così Bartolucci rimase per terra facendo finta di essere morto

fino a che i tedeschi non andarono via e dopo scappò nei boschi,

dove fu curato da un suo amico.

I tedeschi inoltre avevano piazzato una mitragliatrice sotto

Civitella vicino al ponte che conduce alla strada per Arezzo, qui

vennero condotti i contadini con le loro famiglie delle case

coloniche vicine, donne e bambini in seguito furono cacciati e gli

uomini furono invece fucilati, i superstiti salvatisi

miracolosamente dalla strage, ricordando gli eventi affermano che

tra i tedeschi vi erano anche due fascisti Celso Pratesi di

Ciggiano e Alfredo Rapanai di Pescaiola.

Le vedove tornate a Civitella poche ore dopo il massacro si

trovarono davanti ad uno spettacolo orrendo: case carbonizzate,

sangue sparso ovunque e cadaveri, di cui alcuni ancora in fiamme.

Una delle vedove ricorda:

12 Ivi. p. 6911

Volli andare a Civitella. Appena giunsi alla porta, dinnanzi a

tanta distruzione, mi misi a urlare. C'era puzzo di bruciato e

di cadavere […] piangendo disperatamente, giunsi fino alla

chiesa. Che tragico spettacolo! Più di cento cadaveri avvolti

dai lenzuoli, coprivano il pavimento13.

Cornia, il secondo luogo interessato dalle stragi non era neanche

un paese ma, un gruppo di case raccolto attorno alla chiesa

parrocchiale. Qui i tedeschi non fecero distinzione né di genere

né di età ma, uccisero tutti coloro che trovarono per la strada,

questo poiché gli informatori “repubblichini” avevano riferito,

che lì vi era la maggiore presenza dei partigiani.

I tedeschi prima si diressero verso il podere dei Rossi, dove

uccisero i tre fratelli di Danilo Rossi, che la sera prima si era

nascosto sulle colline con i propri buoi, per evitare che i

tedeschi li prendessero, e misero a fuoco la fattoria.

In seguito si diressero verso Mercaggiolo, dove c'era la fattoria

Caratelli, qui risiedeva la vedova Caratelli, con la figlia, il

cameriere e la famiglia contadina. I tedeschi entrarono nella

fattoria e uccisi gli uomini si diressero nella stanza, dove

stavano la signora Caratelli, sua figlia, altre quattro donne e un

bambino di quattordici anni. Qui spararono alle donne e al bambino

uccidendoli tutti tranne la vedova Caratelli, che riportò una

grave ferita, la casa fu messa in fiamme. A salvare la signora

furono Dante Pasquini e Settimia Lazzeroni.

Caterina Rossi il 29 giugno stava tornando a casa a Burrone dopo

che era stata a messa a Cornia, sulla via del ritorno incontrò un

13 Ivi. p. 82.12

uomo, che gli disse di non andare a Burrone perché c'erano i

tedeschi.

Caterina così si nascose nel bosco, senti una sparatoria e dopo

qualche ora tornò a casa per vedere cosa era accaduto. Arrivata,

trovò la sua intera famiglia uccisa, il marito, la figlia e il

figlio. A Burrone inoltre furono massacrati tutti coloro che si

trovavano nella fattoria di Ranieri Petrelli, tra i morti fu

ritrovato anche un componente della banda “Renzino”.

A Cornia i tedeschi assalirono il piccolo abitato accerchiandolo,

tra le vittime c'era anche una donna paralitica Emma Romanelli.

Angiolino Biagiotti ci narra poi che i tedeschi si spostarono a

Gebbia, un piccolo nucleo di case, gli abitanti qui erano per lo

più rimasti nelle loro case, perché la signora Cau aveva loro

detto che i tedeschi non gli avrebbero fatto del male, così non

fu, infatti, l'intera popolazione cittadina rimasta nel borgo, fu

uccisa. Questo perché un soldato tedesco che era stato ostaggio

dei partigiani a Montaltuzzo riconobbe la Cau. I coniugi Cau

furono portati sopra un autocarro e trasportati al quartier

generale di Monte San Savino, dove furono poi uccisi. 14

Ultima tappa della stage del circondario di Cornia fu Solaia, qui

c'era un gruppo di case contadine e vi abitava Dario Polletti,

appartenente alla “Renzino”. Polletti, con la famiglia, alle prime

luci della mattina visti i tedeschi si rifugiò in un podere

distante dalla via principale, in seguito si nascose nella macchia

perché pensava che i tedeschi fossero venuti a cercare uomini per

farli lavorare. Rientrato poi a Solaia nel pomeriggio, trovò gli

edifici in fiamme e la sua famiglia massacrata.

14 Ivi. pp. 87-113.13

Terzo luogo della strage fu San Pancrazio, villaggio di braccianti

agricoli, posto sulla vecchia strada che collega Monte San Savino

con Firenze. Come a Civitella i tedeschi sorpresero la popolazione

locale accerchiandola alle prime luci del sole. Come a Civitella

furono massacrati solo gli uomini, donne e bambini furono lasciati

in vita. Tra le fila dei tedeschi fu riconosciuto un fascista del

posto Lammioni di Bucine. Dato il perfetto accerchiamento da parte

dei tedeschi, furono in pochi coloro che riuscirono a salvarsi.

Come a Civitella e Cornia vennero massacrati uomini invalidi,

malati e anziani, la maggior parte delle donne e dei bambini

vennero allontanati dal paese. L'omicidio più brutale che

ricordano gli abitanti di San Pancrazio è quello della suocera di

Laura Ciofi, una donna di settantacinque anni paralitica.

Gli uomini vennero portati nella piazza principale e li rimasero

ad attendere per alcune ore, in seguito furono portati nella

fattoria Pierangeli, antistante la piazza, e condotti nei locali

della ziraia, la stanza dove si conservano gli orci dell'olio [cfr

ziri]. In questa sala fu raggiunto il massimo dell'orrore, furono

uccisi con il metodo del colpo alla nuca ben sessanta uomini. A

logorare ancora di più gli animi già a pezzi fu l'attesa e vedere

accatastati i corpi degli uccisi, che erano parenti e conoscenti.

I superstiti furono pochissimi: Alfredo Sorboli si salvò perché

era un tecnico delle linee elettriche, Aldo Sebastiani, sfollato

di Siena, venne portato a Monte San Savino al quartier generale

della Goering. Infine Emilio Fabbri, Silvano Bechi, Elia Nannini,

Ugo Casciotti e Arnaldo Savini furono risparmiati perché

rivelarono i luoghi dove si nascondevano i partigiani.

Le donne furono raggruppate nell'altra piazza di San Pancrazio,

14

detta del Pozzaccio. Qui attesero fino a mezzogiorno, quando un

soldato in motocicletta arrivò da Civitella con un pezzo di carta,

che consegnò ai tedeschi che le sorvegliavano. Dopo aver letto il

foglio alle donne, fu intimato di lasciare la piazza, esse si

diressero verso la macchia. Molte di esse tornarono nel pomeriggio

a San Pancrazio, dove trovarono le case in fiamme e dovettero

ritornare nei fondovalle, dove i carbonai avevano costruito delle

baracche per i renitenti alla leva. In questi capanni restarono

fino all'arrivo degli Inglesi subendo le razzie dei tedeschi. 15

Il Perché

In primo luogo sono le fonti tedesche a essere silenziose sulla

strage di Civitella.

Lo storico tedesco Geyer ha spiegato il silenzio con il fatto che

“ i luoghi della strage si trovano nella zona di confine tra

l'area controllata dalla Decima e quella controllata dalla

Quattordicesima armata della Wermacht, sorta di “terra di nessuno”

dove gli sconfinamenti e le sovrapposizioni non erano

infrequenti16. Geyer individua anche una seconda causa, a fare la

strage fu la Fallschirmpanzerdivision Hermann Goering, composta da

giovanissimi, facenti parte delle Waffen-SS, i quali combattevano

con grande fanatismo. Quest’unità che partecipò anche alla strage

di Vallucciole, lascerà l'Italia dopo il massacro di Castelnuovo

dei Sabbioni e Meleto, spostata sul fronte orientale, dove venne

annientata.

15 Ivi. pp. 113-129.1616 Michel Geyer, Civitella della Chiana, dattiloscritto, cit. in Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, p.138.

15

La strage, dice lo storico tedesco fu studiata e premeditata, la

brutalità che accompagnò le uccisioni fu dovuta al fatto che a

compierle, fu un corpo dell'armata tedesca estremamente

nazificato.

Cruciale fu inoltre l'ordine di Kesselring del 17 giugno, che

garantiva la copertura dall'alto sulle uccisioni.

Geyer aggiunge che le stragi furono un mezzo per sollevare il

prestigio dell'esercito e per vendicarsi delle vittorie degli

Alleati17.

Fulvetti pone l'accento sull'importanza di creare una linea sicura

di passaggio tra la Val di Chiana e il Valdarno da parte dei

tedeschi, dunque i territori andavano resi sicuri: «In un contesto

così modulato la soglia di sopportazione della presenza partigiana

è “fisiologicamente” bassa; lo diventa ancor di più, poi, se a

operare è un reparto come la Göring e se, infine, la 14° Armata

entra in fibrillazione18».

L’inchiesta ingleseL'inchiesta inglese, che si concluse nel 1945, ricostruì una

cronologia dei fatti simile a quella della popolazione di

Civitella: i tedeschi prima venivano nel paese e si comportavano

in maniera amichevole, l'uccisione dei due soldati nel Dopolavoro

è l'unico episodio che può aver attirato l'attenzione su

Civitella; già il 20 di giugno i tedeschi avrebbero voluto

effettuare la rappresaglia, ma poiché avevano trovato nelle case17 Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, pp. 137-139.18 Gianluca Fulvetti,Uccidere i civili Le stragi naziste in Toscana 1943-1945, Carocci editore Roma ,2009, p.124

16

pochi uomini decisero di rimandarla; la battaglia di Montaltuzzo

pose l'attenzione tedesca anche su Cornia e San Pancrazio.

Sicuramente la presenza partigiana fu essenziale, ma tuttavia

numerose testimonianze raccolte dagli inglesi mostrano una strage

giudicata dagli stessi massacratori come una lotta ai “ribelli”

piuttosto che a una rappresaglia.

L'indagine inglese infine dimostra come le informazioni dei

“repubblichini” furono importanti per i tedeschi per localizzare

Cornia e San Pancrazio19.

Le CauseL'azione al Circolo, sommata alle altre azioni partigiane, prima

fra tutte la battaglia di Montaltuzzo, può sicuramente essere

stato un elemento importante nella decisione tedesca della strage.

L'operazione della “Renzino” andava ad innestarsi in circostanze

che nessun membro della formazione poteva immaginare: nel giugno

del 1944 Kesselring voleva tenere a tutti costi Arezzo, le strade

utilizzate per il trasporto dei rifornimenti passavano da

Civitella e andavano rese sicure, l'ordinanza del Comando Supremo

che dava alle unità licenza di uccidere, la presenza della

Goering, il desiderio di vendetta nei confronti dei partigiani.

Concause che unite assieme portano inevitabilmente a un’unica

soluzione: il massacro. Così anche se i partigiani, dal punto di

vista dell'etica della responsabilità di cui parla Todorov hanno

commesso un errore, non si possono considerare i responsabili di

ciò che accade in seguito20.

19Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, pp. 144-149.20Ivi. pp. 152-153.

17

Ricordo, Tragedia, Orrore e la costruzione di una Memoria

Divisa

Nelle interviste raccolte a Civitella, Cornia e San Pancrazio a

cinquant'anni dal 29 giugno 1944 emergono due caratteri: quello

del ricordo del massacro, individuale; e quello della memoria,

collettivo.

Il ricordo personale degli avvenimenti si compone quasi sempre di

percezioni uditive o olfattive, oppure di immagini. In alcuni casi

le bellissimi immagini della natura trionfante del 29 giugno si

contrappongono nei racconti dei superstiti con l'orrore. Ad alcuni

piccoli il ricordo traumatico è stato costruito intenzionalmente

perché, seguendo un’usanza antica, bisogna ricordare gli episodi

importanti della vita anche quelli più traumatici: traumatizzare

la memoria dei bambini per farla funzionare da archivio. Tanto a

Civitella che a San Pancrazio i testimoni raccontano di tedeschi

“buoni”, che cercarono di favorire la fuga degli abitanti. Secondo

Contini quello del tedesco “buono” è un racconto mitico e

condivide la stessa opinione dello storico Portelli: «un mito […]

non è necessariamente un racconto falso, quanto un racconto che,

veridico o meno, amplifica il significato simbolico di un evento

per dare forma narrativa alle autorappresentazioni condivise da

una comunità e da una cultura»21.

Il tedesco “buono” rappresenta l'eccezione, anche se immaginata,

in quella struttura coesa, e dunque il sogno di un passato che

21Sandro Portelli, Lutto, senso comune, mito e politica nella memoria della strage di Civitella, cit in Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, p.169.

18

avrebbe potuto concludersi in altro modo.

Nella cruenta vicenda di Civitella la memoria collettiva degli

eventi che precedono e seguono la strage costituisce l'aspetto più

suggestivo e sconvolgente. Non è insolito che nelle piccole

comunità si costruisca una memoria collettiva sugli eventi

passati. A Civitella il fatto sconvolgente è che si sia formata

dopo un evento così macabro, traumatizzante e perché si forma come

giudizio degli eventi che precedono immediatamente la strage. A

questo racconto si contrappongono quelli dei partigiani, molto

contraddittori fra di loro. Essi sembrano essere reattivi, cercano

cioè di rispondere alla grande e coerente narrazione sviluppata

dai cittadini di Civitella, che ricostruisce la strage del 29

giugno vedendone la causa nell'azione della banda “Renzino” del 18

giugno. In quel resoconto i partigiani diventano i principali

responsabili della strage. La prima differenza che si ha nei due

racconti è sul comportamento dei tedeschi uccisi il 18 giugno,

mentre per i civitellini essi erano amichevoli ed erano stanchi

per la guerra, per i partigiani facevano razzie e infastidivano le

donne.

Altro punto di scontro riguarda il perché questi soldati vennero

assaliti. I partigiani presentano il fatto come il risultato di un

desiderio collettivo di agire contro i tedeschi, che loro si

sarebbero semplicemente incaricati di realizzare. Mentre i

civitellini affermano che non avrebbero mai chiamato i partigiani,

perché sapevano delle rappresaglie e dicono che la scelta fu presa

in autonomia dalla “Renzino”. Le controversie maggiori si hanno su

ciò che è avvenuto al momento della sparatoria nel Circolo del

Dopolavoro. Caroti, un membro della formazione partigiana,

19

ricorda:

I quattro tedeschi se ne stavano a bere, tranquillamente

seduti e rilassati […] In pratica entrammo tutti

simultaneamente. Cinque armati che irrompono in una stanza per

ammazzare quattro individui seduti ed ignari fanno quattro

cadaveri inchiodati alle rispettive sedie. Ma noi non volevamo

ammazzare. Puntando le nostri armi. “Haende hoch” intimò

allora Renzino (Succhielli)22.

Uno de tedeschi non obbedì e scattò verso Succhielli, un secondo

imitò il primo e si ribellò pure lui, i partigiani furono

costretti a difendersi e partirono i colpi di fucile. Cadono a

terra morti due e un terzo gravemente ferito, mentre il quarto

riesce a fuggire, Caroti ricorda che Succhielli gli disse:

“Lascialo stare; potranno essere undici vite risparmiate”.

Proprio sulla mancata uccisione del quarto tedesco insiste la

memoria antipartigiana, che inizia il suo racconto attribuendo ai

partigiani l'intenzione di uccidere i tedeschi. Alda Bonichi

riferisce le parole del padre, che al momento della sparatoria si

trovava nel circolo: «E' entrato uno co' un cappellino e ha

sparato, subito. […] Dice che il Succhielli abbia detto: “Mani in

alto”, ma così, tanto per fare ma, intanto quell'altro ha sparato,

e poi ha sparato anche lui»23.

La popolazione di Civitella ancora più dell'uccisione dei tedeschi

e di aver fatto fuggire il quarto tedesco, rimprovera ai

partigiani il non aver difeso il paese. I civitellini erano22Giovanni Contini, La Memoria Divisa, Rizzoli Editore, Milano, 1997, pp. 176.23Ivi. pp. 178.

20

convinti che il borgo essendo murato potesse essere difeso dagli

abitanti con un paio di mitragliatrici o, addirittura con i

fucili.

Nelle testimonianze raccolte da Contini e Paggi si nota che

affianco al racconto fattuale viene incorporato il giudizio sugli

avvenimenti e sopratutto verso i partigiani: «Si sa che i tedeschi

l'è una razzaccia […] si sa che erano cattivi! […] Perché siete

andati a dargli noia? Scusi, se c'è un leone lì, e l'è feroce,

però ha mangiato, però andate a dagni noia, icché 'ni fa? La

mangia anche se 'un ha fame!»24.

Un’altra: «I signori partigiani io li chiamo delinquenti! Ché non

c'era motivo, scopo di avere fatto quel che han fatto»25.

Ai partigiani inoltre viene attribuita la colpa della rovina di

Civitella, che avrebbe potuto svilupparsi diversamente se non vi

fosse stata la strage: la fine dei contadini, la crisi

dell'agricoltura e la migrazione verso la città.

Il lutto di Civitella costituisce un caso particolare, perché si

tratta di un lutto collettivo per il quale non funzionano

completamente le interpretazioni psicoanalitiche. Un punto da

tenere presente che il lutto è subito ed è elaborato da donne. Il

lutto personale dopo la strage diventa lutto collettivo: quasi

ogni abitante con la sua presenza, suggerisce la memoria di una

parte della tragedia, perché tutti ricordano chi fossero i suoi

familiari massacrati. Questo lutto “straordinario” richiedeva un

rituale adeguato, la vita quotidiana divenne il luogo dove venne

celebrato. Le donne s’imposero di vestire di nero e allungarono

l'imposizione anche alle giovani figlie. Le donne dice Tiezzi non24 Ivi. pp. 185.25Ibidem.

21

accettavano che si iniziasse a dimenticare la strage, per loro il

lutto doveva continuare nel tempo. L'identificazione dei

partigiani come responsabili dipende dalla necessità di trovare

dei colpevoli, mentre i tedeschi vengono identificati come

l'equivalente delle cause naturali dei disastri, quindi come un

qualcosa di non umano, i partigiani erano e sono umani, che non

sparirono ma, vi rimasero negli anni a Civitella.

A Civitella a differenza di altri luoghi di stragi come Meleto o

Castelnuovo dei Sabbioni, dove vennero uccisi dei “repubblichini”,

non fu mai trovato un capro espiatorio da sacrificare, in assenza

dei veri colpevoli.

I partigiani non compirono mai dei passi verso la riconciliazione,

si limitarono loro a colpire i fascisti, offrendo quella punizione

alla popolazione. Dopo che vennero bastonati Massimo e Giorgio

Marsili, fu chiesto ai ragazzi presenti di indicare chi fossero

gli assassini dei loro padri, uno dei ragazzi indicò il capo

partigiano, forse Raoul Bellocci.

Negli anni seguenti alla guerra furono arrestati prima Succhielli

per diserzione e a tre anni dalla Liberazione Raoul Bellocci viene

incarcerato per sedici mesi per un episodio accaduto nel 1944.

La Democrazia Cristiana al governo con primo ministro Fanfani,

aretino, si muove con molta attenzione a Civitella garantendo alle

vedove le pensioni di guerra, la ricostruzione delle case e la

costruzione di un acquedotto. E' il nuovo parroco del paese don

Randellini a organizzare la vita politica e a mettere tutta la

popolazione cittadina contro il comunismo. L'accusa dei partigiani

già presente nel paese fu strumentalizzata dal sacerdote che se ne

servì per promuovere la Democrazia Cristiana. Randellini rimase

22

parroco a Civitella fino al 1954, sostenne nella lettera d'addio

di essersi “in tante circostanze […] sentito ispirato” dai morti del 1944, che

lui chiamava martiri.

Negli anni successivi a più riprese i partigiani tentarono di

riprendere in mano la memoria di Civitella, per tentare quella

connessione tra la Resistenza e la storia di Civitella senza

riuscirci.

Nel corso dei primi anni del dopoguerra molti giovani devono

lasciare il paese per studiare, un destino che se non ci fosse

stata la strage molto difficilmente gli sarebbe toccato,

l'istruzione infatti fu assicurata da specifiche sovvenzioni.

Civitella divenne dunque il luogo, dove si passavano le vacanze,

dove i giovani si dividono tra la spensieratezza e la nostalgia

per il passato. Alcuni non resistettero al ricordo traumatico e si

tolgono la vita.

Tutti gli avvenimenti pubblici, il processo vinto da Succhielli

nel 1951, fecero uscire la dinamica della memoria divisa fuori dal

suo contesto relegato nelle memorie delle vedove.

Le discussioni sulla strage e le recriminazioni contro i

partigiani investono i figli, nel corso degli anni sessanta sono

loro i giovani che boicottano le celebrazioni delle stragi e a

indignarsi per i libri di Succhielli e Gambassini.

I bambini del 1944 si presentano dice Contini come i “custodi di una

memoria speciale” .

La lettera inviata di risposta a Succhielli nel 1950 invitava a

non parlare più della “dolorosa storia”, ma per evitare l'oblio durante

la celebrazione del cinquantesimo anniversario della strage gli

abitanti hanno interpretato una rappresentazione corale del

23

massacro26.

Inoltre nel 1994 usciva il libro d’interviste di Ida Balò Valli,

mentre Leonardo Paggi con Storia e memoria di un massacro

ordinario ha presentato un tentativo di osservare il massacro da

un angolo prospettico multidisciplinare, anche se è stato

considerato offensivo dai civitellini27.

L’uso delle fonti orali e il “metodo” di Contini

Quando si parla di storia orale, ci si riferisce prevalentemente

alla produzione e all'uso d’interviste con testimoni, parole e

immagini che non esisterebbero se qualcuno non avesse deciso di

fare le interviste. Si tratta di fonti intenzionali. Possono

essere il risultato della ricerca di un sociologo, di un

antropologo o di uno storico. Sono gli storici contemporaneisti e

gli antropologi quelli che utilizzano più di frequente il metodo

dell'intervista libera.

Nell'incontro che produce la fonte orale, un ruolo fondamentale è

giocato dall'intervistatore, egli è spesso quello che sollecita e

conduce l'intervista, la trascrive e infine la interpreta,

utilizzandola per scrivere un testo del quale è autore. Proprio

per l'importanza strategica dell'intervistatore dice Contini è

opportuno che, egli registri in qualche forma le sue impressioni

sull'intervista subito dopo e non si nasconda. L'intervista dunque2626 Nel 1950 ci fu uno scambio di accuse reciproche in alcune lettere inviate ai giornali “Avanti!” da parte di Succhielli e Mattino dell’Italia centrale da parte dei civitellini. Succhielli querelò il direttore del Mattino e nel 1951 vinse la causa, per gli abitanti del borgo fu un’altra sconfitta.27Ivi. pp. 201-256.

24

non è una semplice emissione d’informazione da parte di un

testimone/fonte che l'intervistatore si limiterebbe ad ascoltare,

registrare e archiviare, Contini afferma, infatti, che

l'intervista «somiglia piuttosto a un campo di forza, uno scenario

dove entrambi i protagonisti arrivano con schemi precostituiti e

recitano ciascuno il proprio ruolo, tenendo conto l'uno

dell'altro».

Da tenere presente inoltre è il fatto che l'intervistatore sia uno

storico, o un antropologo con interessi storici, che è tutt'altro

che secondario, ciò orienterà l'intervista in direzione del

passato e non del presente del narratore. Il metodo della storia

orale pone quindi in relazione dialogica non solo due individui,

intervistato e intervistatore, ma i due fondamentali modi di

trasmissione-elaborazione della memoria del passato. Così

l'intervistatore-storico è costretto a entrare all'interno di un

modo discorsivo che non ha interesse per la verità e talvolta

neanche per la verosimiglianza, sfiora non di rado il mito,

restringe e sposta nel tempo e nello spazio eventi e persone in

funzione di scopi formativi. L'intervistato, da parte sua,

vorrebbe raccontare la propria storia, breve e composta di

aneddoti retoricamente efficaci, ma è costretto

dall'intervistatore a tornare continuamente sulla via della

“verità”, l'intervistato è costretto a un’intervista lunga quando

invece solitamente ha trasmesso il suo sapere con piccoli aneddoti

raccontati nel rapporto quotidiano. Contini dunque dice che:

«L’intervista è quindi il risultato degli sforzi di due attori che

cercano di ascoltare e di raccontare cose diverse».

25