La clonación terapéutica, nueva herramienta para la medicina

Transcript of La clonación terapéutica, nueva herramienta para la medicina

Edición:Consejo de Ciencia y Tecnología

del Estado de Tabasco

DiseñoRicardo Torres Baños

Las opiniones vertidas en los discursosy artículos de la presente edición,

no reflejan necesariamentelas del Consejo de Ciencia

y Tecnología del Estado de Tabasconi las del Gobierno del Estado, y su

contenido es responsabilidad exclusivade los autores.

Toda correspondencia deberádirigirse al

Consejo de Ciencia y Tecnologíadel Estado de Tabasco

•Av. Carlos Pellicer Cámara No. 502

esq. Rullán Ferrer, Col. Mayito,C.P. 86090

Villahermosa, Tabasco, México.Tels.: (993) 312-8116 y 314-5409

Fax: Ext. 100e-mail: [email protected]

Agosto de 2004

ISSN 1665-3505

Tiraje: 1,000 ejemplares

Directorio

Manuel Andrade DíazGobernador del Estado

Walter Ramírez IzquierdoSecretario de Educación

y Presidente de la Junta Directivadel CCYTET

Miguel O. Chávez LomelíDirector General del Consejo de Ciencia

y Tecnología del Estado de Tabasco

Í N D I C E

3

11

14

22

La Sociedad Sustentable: UnaLa Sociedad Sustentable: UnaLa Sociedad Sustentable: UnaLa Sociedad Sustentable: UnaLa Sociedad Sustentable: UnaFilosofía PFilosofía PFilosofía PFilosofía PFilosofía Política Política Política Política Política Para el Nuevoara el Nuevoara el Nuevoara el Nuevoara el NuevoMilenioMilenioMilenioMilenioMilenioVíctor Manuel Toledo

Desarrollo Sustentable: ¿Una NuevaDesarrollo Sustentable: ¿Una NuevaDesarrollo Sustentable: ¿Una NuevaDesarrollo Sustentable: ¿Una NuevaDesarrollo Sustentable: ¿Una NuevaFFFFForma de ver a la Naturaleza?orma de ver a la Naturaleza?orma de ver a la Naturaleza?orma de ver a la Naturaleza?orma de ver a la Naturaleza?Carlos Martín Jiménez Arano y Durvin Ramírez Díaz

La Bioética en el Siglo de laLa Bioética en el Siglo de laLa Bioética en el Siglo de laLa Bioética en el Siglo de laLa Bioética en el Siglo de laBiologíaBiologíaBiologíaBiologíaBiologíaFernando Anaya Velázquez

La Clonación TLa Clonación TLa Clonación TLa Clonación TLa Clonación Terapéutica, Nuevaerapéutica, Nuevaerapéutica, Nuevaerapéutica, Nuevaerapéutica, NuevaHerramienta PHerramienta PHerramienta PHerramienta PHerramienta Para la Medicinaara la Medicinaara la Medicinaara la Medicinaara la MedicinaJorge Eugenio Vidal Graniel y Javier Gutiérrez Jiménez

2

P r e s e n t a c i ó n

Aunque no se sabe con certeza en qué momento de la historia humana,el hombre fue capaz de transformar significativamente la naturaleza, esun hecho que la relación entre ambos se ha ido intensificando desdeentonces, al grado que hoy, para bien o para mal, es, prácticamente,indisoluble.

Resultaría muy difícil, si no imposible, comprender a un grupo humanocualquiera, sin tomar en cuenta su base natural, es decir, los ecosistemasen los que se asientan y de los que se nutren.

Por ello, el Comité Editorial de la Revista «Diálogos» consideró impor-tante destinar esta edición que hoy llega a sus manos, así como la si-guiente, al análisis y la reflexión en torno a diversos aspectos que sur-gen de esa relación entre la naturaleza y la sociedad, desde el punto devista de la ciencia.

Abre la publicación Víctor Manuel Toledo, quien nos pone en contex-to, a través del análisis que hace de la relación existente entre el hom-bre, el conocimiento y la naturaleza, en La Sociedad Sustentable: UnaFilosofía Política Para el Nuevo Milenio.

A continuación, en Desarrollo Sustentable: ¿Una Nueva Forma dever a la Naturaleza?, Carlos Martín Jiménez Arano y Durvin RamírezDíaz contrastan opiniones y reflexionan acerca de la validez del con-cepto.

Adentrándose en el terreno de la naturaleza misma del ser humano,Fernando Anaya Velázquez analiza la problemática moral que enfrentael manejo de los más recientes avances de las ciencias de la vida, y quelleva a la revisión del concepto de La Bioética en el Siglo de laBiología.

En el mismo tenor, Jorge E. Vidal Granel y Javier Gutiérrez Jiménezcierran los ejercicios reflexivos de la presente edición, abordando untema por demás polémico y de actualidad, como es La Clonación Te-rapéutica, Nueva Herramienta Para la Medicina.

Reiteramos una vez más la invitación para que nos aporte sus comenta-rios y sugerencias o, mejor aún, para que someta Usted a consideracióndel Comité Editorial colaboraciones originales, que enriquezcan cadavez más este espacio, que es suyo, y contribuyan al proceso de conso-lidación de «Diálogos», de manera que, en un futuro cercano, su inser-ción en los índices de reconocimiento nacional e internacional para re-vistas de divulgación científica sea una realidad.

Miguel O. Chávez Lomelí

3

*Tomado de: «Entre Verde y Rojo: Ecología y Desarrollo Sustentable», RevistaElectrónica de Divulgación de la Universidad Veracruzana, Año 0, Número 3,Mayo-junio de 2004: http://www.entreverdeyrojo.com/partes/np/mayo-junio/index.html.**Investigador del Instituto de Ecología. UNAM. Correo electrónico:[email protected]

La SociedadLa SociedadLa SociedadLa SociedadLa SociedadSustentable:Sustentable:Sustentable:Sustentable:Sustentable:

Una Filosofía PUna Filosofía PUna Filosofía PUna Filosofía PUna Filosofía PolíticaolíticaolíticaolíticaolíticaPPPPPara el Nuevoara el Nuevoara el Nuevoara el Nuevoara el Nuevo

Milenio*Milenio*Milenio*Milenio*Milenio*Víctor Manuel Toledo**

El tiempo transcurre como lo hace el río silenciosofrente a la mirada de los hombres. Han pasado másde dos décadas desde que el filósofo alemán RudolphBahro se atreviese a afirmar que «los ecologistas se-rán al Siglo XX, lo que los comunistas fueron al SigloXIX»; doce años desde que Octavio Paz señalara que«...tal vez la conciencia ecológica -el redescubrimientode nuestra fraternidad con el universo- podría ser elpunto de partida de una nueva filosofía política»; yapenas unos años desde que Michelangelo Bovero,politólogo italiano, reclamara la construcción de unanueva plataforma teórica alternativa al marxismo.

Hoy, en el amanecer del nuevo milenio, si algún «fan-tasma recorre el mundo», éste es el de las nuevas pro-puestas y los nuevos movimientos sociales que sur-gen, por todos los rincones del planeta y en todoslos ámbitos de la sociedad humana, alrededor delnuevo paradigma de la sociedad sustentable.

Todo ello mientras la «derecha» ofrece como únicasolución a los cada vez más preocupantes problemasdel mundo contemporáneo la única receta que cono-ce (mas mercado y nuevas tecnologías), y en tanto la«izquierda», embelesada todavía con visiones cuyasraíces se remontan al siglo antepasado, se conformacon atenuar los impactos sociales y ambientales quedesencadena la expansión, esta vez ya sobre escalaglobal, de la sociedad industrial y sus formidablesaparatos tecnoeconómicos.

Como una contribución al debate sobre las alternati-vas sociales, políticas y civilizatorias que hoy existenen el mundo contemporáneo, el presente capítulo lle-va a cabo una breve revisión de las principales tesisque animan esta nueva corriente del pensamiento yde la acción, y que por lo común se identifica bajo eltérmino de desarrollo sustentable o sostenible, o sim-plemente de sustentabilidad.

Globalización: la singularidad del mundo moderno

La vieja y largamente soñada utopía de los visiona-rios y futurólogos de la antigüedad, es hoy, al iniciodel siglo, una realidad incontrovertible.

4

A consecuenc ia de l a expans ión de l mode locivilizatorio industrial y sus impresionantes aparatostecnológicos, el planeta ha sido convertido, por vezprimera, en un espacio geográfico reducido a una es-cala apropiada a las actividades humanas (tiempos,ciclos, percepciones), un fenómeno que ha sido po-sible gracias a cuatro factores: el vertiginoso desa-rrollo del transporte, la expansión de las comunica-ciones, el ensanchamiento de las transacciones eco-nómicas, y, por supuesto, el crecimiento de la pobla-ción humana.

Cuando, en diciembre de 1986, el Voyager logródar la vuelta al mundo en sólo nueve días, sin necesi-dad de cargar combustible, no sólo estaba batiendouna nueva marca de la navegación aérea, ¡estaba con-solidando varias décadas de un desarrollo tecnológi-co que hoy permite estar en cualquier punto del orbeen menos de 22 horas!.

Esta reducción de las distancias del planeta a travésde la velocidad de los transportadores no solo per-mite el movimiento de los miembros de la sociedad;también ha facilitado el transporte de materiales (ma-terias primas, manufacturas, productos industriales)y de energéticos (como el petróleo) mediante losdiversos sistemas de transporte terrestre y marino.

Por su parte, las telecomunicaciones permiten un re-gistro próximo a lo instantáneo, de los eventos quetienen lugar en cualquier punto del planeta, en tantoque los sistemas satelitales hacen posible explorar yescudriñar casi cualquier espacio de la Tierra, pormuy distante o pequeño que sea.

La globalización de lo humano, es decir, la aprehen-sión y socialización del espacio planetario, es, pues,ya un proceso en plena consolidación que obliga are-pensarlo todo: política, economía, cultura, diplo-macia, educación, estilos de vida.

La imagen de la Tier ra captada desde el espacio quenos da por vez primera una percepción directa, nomediada por la interpretación cartográfica, del con-glomerado de nuestra especie y su hábitat planetario,y que hoy aparece lo mismo en los anuncios comer-ciales que en la portada de un libro o como logotipode una camiseta, es el anuncio premonitorio del naci-miento de una nueva era.

Y esa imagen del globo azul-plateado flotando en eloscuro fondo del universo es también el símbolo quecertifica el reencuentro con nuestra condición origi-nal. Por vez primera, nuestros ojos logran mirar des-de fuera y desde lejos ese diminuto punto azul, otor-gándonos con ello una nueva percepción, simiente deuna nueva conciencia y de una nueva amenaza. Y estaglobalización de lo humano, que debe festinarse comologro del desar rollo social y, en particular, de la civi-lización industrial, ha terminado por desencadenarinnumerables procesos sin precedentes en la historiay, por supuesto, nuevas megacontradicciones de ca-rácter inédito.

Los siguientes apartados describen las principales tesisque permean el pensamiento del desarrollo sustenta-ble, y que representan reacciones ideológicas al pa-norama antes descrito.

La crisis de la civilización industrial

Vista sin anestesia, es decir en perspectiva histórica,la época actual aparece como la fase crucial de unacivilización cuestionada. Por civilización entendemosuna manera particular de concebir el mundo, de en-samblar a los seres humanos y de articular a éstos conla naturaleza.

5

Las civilizaciones son «interminables continuidadeshistóricas...las más largas de las largas historias» nosrecuerda F. Braudel (1991). Como habremos demostrar, la insostenibilidad de la civilización indus-t r i a l , t ecnoc rá t i ca , mate r i a l i s t a , cap i t a l i s t a yeurogénica, se pone en evidencia no sólo por el pau-latino incremento (no la reducción) tanto de la po-breza material de los países del Tercer Mundo, comopor la miseria espiritual de los habitantes de sus pro-pios enclaves. A las contradicciones e injusticias so-c i a l e s se debe ag rega r un con f l i c to sup remocualitativamente superior, entre la sociedad humana yla naturaleza que, como veremos, pone en entredichola permanencia del modelo civilizador que hoy domi-na el mundo contemporáneo.

La sociedad industrial es, pues, una civilización quepadece una doble crisis: social y ecológica. En estaperspectiva, el dilema convencional entre capitalis-mo y socialismo, que, a pesar de las reconfiguracionesde la última década, aún permea buena parte de losdebates y concepciones políticas contemporáneas, sevuelve una controversia ficticia. Las dos opcionessociopolíticas del mundo moderno son ya, bajo estanueva visión, las dos versiones de una misma configu-ración civilizatoria, las dos propuestas de Occiden-te.

El conflicto supremo: sociedad y naturaleza

El producto más relevante de la sociedad industrialvuelta modernidad es el re-posicionamiento de lanaturaleza respecto de la sociedad, y de la sociedadrespecto de la naturaleza. Los tres siglos de indus-trialización que nos han precedido, han sido suficien-tes para subsumir los procesos naturales en los pro-cesos sociales y viceversa, y han desencadenado unacontradicción de dimensiones globales entre la natu-raleza y la sociedad, cuya resolución implica unareformulación de todo el modelo civilizatorio y nosólo de aspectos o dominios sectoriales (tecnológi-cos, energéticos, económicos, culturales, etc.).

Hoy en día, afirma Beck (1998:89), «...la natura-leza ya no puede ser pensada sin la sociedad y lasociedad ya no puede ser pensada sin la naturaleza»(...) «Las teorías sociales del Siglo XIX (y tambiénsus versiones modificadas en el Siglo XX) pensaronla naturaleza, esencialmente, como algo dado, asig-nado, a someter; por tanto, como algo contrapuesto,extraño, como no-sociedad».

Estas suposiciones las ha suprimido el propio proce-so de industrialización. A finales del siglo XX, la ‘na-turaleza’ no está ni dada ni asignada, sino que se haconve r t i do en un p roduc to h i s tó r i co , en e lequipamiento interior del mundo civilizatorio destrui-do o amenazado en las condiciones naturales de sureproducción. En los albores del nuevo milenio, eltermómetro de la crisis ecológica que cada vez másinvestigadores y centros académicos del mundo estánobservando y siguiendo, se encuentra muy cerca dela temperatura crítica, quizás no por encima de los90°C, pero tampoco por debajo de los 80.

En efecto, por vez primera en la historia de la huma-nidad, existe una amenaza real de carácter global oplanetario que se cierne sobre todos los miembros dela especie humana sin excepción. Se trata, por su-puesto, de una «nueva contradicción» de caráctersupremo: «El desarrollo tecnoindustrial ha ido crean-do poco a poco una cierta oposición entre las fuer-zas productivas y las fuerzas de la naturaleza, unaoposición que determinará, de una manera decisiva,el desarrollo futuro del mundo. De esta forma, laoposición entre las fuerzas productivas y las relacio-nes de producción ya no pueden ser consideradascomo el único elemento fundamental del desarrollohistórico» (Skirbekk, 1974).

Concluyendo: la revisión del panorama actual y suproyección hacia el futuro inmediato, revela que, deno revertirse las actuales tendencias, la humanidadhabrá de enfrentar una situación de alto riesgo en laspróximas dos o tres décadas.

6

Contribuyen a fundamentar este escenario dos hechos:la hipótesis cada vez más aceptada de que el planetaconstituye un sistema en un delicado equilibrio delcual forman parte la atmósfera, los océanos, los con-tinentes y, por supuesto, todo el conjunto de seresvivos que integran la trama vital (la llamada Teoríadel Gaia; véase Lovelock, 1990) y la expectativade que bajo los actuales patrones de uso de los re-cursos, la población humana actual, la cual alcanzaríahacia el año 2020 los 8 mil millones de habitantes,no puede lograr los niveles de bienestar de un ciuda-dano medio de los países industriales sin afectar se-veramente el equilibrio físico-biológico del planeta.

En esta perspectiva debe recordarse que durante lasúltimas cinco décadas, la población humana duplicósu número (hasta alcanzar en octubre de 1999 los 6mil millones) ¡y que la economía mundial se expan-dió cinco veces! Es decir, existe una inercia expansiva,que día con día incrementa no sólo las injusticias so-ciales, sino que agrega más presión sobre el soportefísico-biológico planetario.

La conciencia de especie

Todos estos eventos han ido generando paulatinamenteen el individuo contemporáneo la idea de pertenen-cia a una categoría superior y, en cierta forma, supre-ma, en tanto que metasocial y suprahistórica: la deespecie.

La cabal adquisición de este estado de concienciaconforma un hecho contradictorio. Por un lado,involucra un retorno a la situación primigenia en laque los seres humanos, todavía social y culturalmenteindiferenciados, desprovistos aun de lenguaje, sololograban distinguirse del resto de los organismos vi-vos por sus rasgos biológicos. Por el otro, conformaun verdadero alumbramiento, en tanto que, por vezprimera, los seres humanos se encuentran e identifi-can con su generalidad, más allá de sus particulari-dades de nacionalidad, clase, raza, religión, culturae ideología.

Este fenómeno está surgiendo como consecuencia tantode los procesos de globalización de lo humano, comode la amenaza, consecuencia contradictoria de lo an-terior, que se cierne a través de la crisis ecológicadel planeta.

En ambos casos, una nueva concepción no religiosa nimitológica de la naturaleza y, en general, del univer-so, opera como el espejo frente al cual logra erigirsela nueva identidad de especie.

En e s t a pe r spe c t i v a , e l qu i eb r e t o t a l de lantropocentrismo se vuelve ineludible: La especiehumana no sólo es una parte más del cosmos, sinoque no es ni el centro del universo ni la culminacióndel proceso de evolución cósmica. Por ello, los sereshumanos están obligados a mantener el delicado equi-librio del ecosistema planetario, en un acto de soli-daridad con su entorno, es decir, con todas las cosasvivas y no vivas, puesto que formamos parte de unainmensa comunidad cósmica y planetaria.

Para utilizar las palabras de Boff (1996): «...todossomos interdependientes, tenemos el mismo origen yel mismo destino...; «...de tal forma que cada unovive por el otro, para el otro y con el otro».

Esta nueva conciencia de especie es, quizá, uno delos más inusitados fenómenos de la posmodernidad.El individuo, aparentemente diluido en el mar de lamasificación urbana, recupera de nuevo una idea deidentidad o pertenencia a una entidad mayor. Estaconciencia posmoderna restituye, en una nueva dimen-sión espacial, los viejos atributos de la antigua con-ciencia comunitaria premoderna. La nueva percepciónque surge del carácter global de lo humano, así comode los límites biofísicos, hoy transgredidos, del pla-neta, conducen a repensarlo todo, no sólo en térmi-nos de lo que concretamente se hace, sino de lo quese hizo y de lo que se hará, rescatando, de paso, elinvisible nudo del espacio y del tiempo.

7

La ética planetaria

A la percepción anterior debe sumarse, por conse-cuencia, una legítima preocupación del individuo porla permanencia de su identidad general: la especiehumana. El núcleo central de esta preocupaciónmetaindividual, es decir, genérica, es, sin duda, lacerteza de que por primera vez en la historia se viveun período crucial, donde lo que está en juego esnada menos que la supervivencia de la especie huma-na y de todo el hábitat planetario.

Este reconocimiento, que surge del panorama revela-do por la exploración científica del ecosistema pla-netario, envía de inmediato a un segundo plano to-das aquellas cuestiones que bajo el «ojo normal» apa-recían como sustanciales y sitúa el dilema entre su-pervivencia o extinción en el centro de todas las co-sas.

Esta «...conciencia de la crisis ecológica es a la hu-manidad como especie, lo que la conciencia de lamuerte es al ‘ser ahí’ en cuanto ‘ser ahí’...» afirmaGarrido-Peña (1996), para continuar señalando que«...desde la crisis ecológica la humanidad es plena-mente una especie mortal, porque ya sabe que puedemorir».

Este vivir (y convivir) con un peligro latente y cre-ciente, con una amenaza de magnitud global, tieneprofundas consecuencias en todos los órdenes de lavida social, pero especialmente (como veremos), enla política. En tanto la amenaza va subiendo los pel-daños en la escala del riesgo, toda decisión no im-porta su amplitud geográfica o su relevancia social,se va encuadrando cada vez más dentro de este jue-go supremo entre la supervivencia y la extinción.

En última instancia, las decisiones que hoy se tomenterminarán derivando en acciones que mueven la ba-lanza hacia alguno de los dos lados: o desactivan real-mente los mecanismos que contribuyen a agudizar lasamenazas sobre la supervivencia, o se convierten, noobstante su aparente carácter de «soluciones», enmeros paliativos que resuelven temporalmente las si-tuaciones de crisis, pero que en el fondo y en el me-diano plazo coadyuvan a acelerarlo.

Esta nueva situación, inédita por sus consecuencias eimplicaciones, se encuentra, por supuesto, determi-nada por la integración de las acciones humanas (eco-nómicas, sociales, informativas, etc.), en el espacioplanetario, es decir, es una de las tantas nuevas con-secuencias del proceso globalizador.

El resultado de todo lo anterior es, finalmente, el ad-venimiento de una nueva ética planetaria, en la que laconciencia de especie genera formas de solidaridad(con el resto de lo seres humanos, con el resto deseres vivos y con el resto de los componentes deluniverso) que trascienden el individualismo, que es,por cierto, el rasgo conductual sobre el que se erigey legitima la civilización industrial.

Esta nueva ética fundada en la solidaridad, es, sobreel plano de la política, un mecanismo crucial para laedificación de una sociedad sostenible. La nueva éti-ca planetaria no solo implica una cierta solidaridadcon la naturaleza, sino que es también coespecífica(es decir, con el resto de los miembros del propioconglomerado biológico: la especie humana) ytransgeneracional (los futuros miembros de ese con-glomerado).

La idea de que el planeta (el resto de los organismosvivos y el ambiente) en que vivimos nos ha sido lega-do en sus condiciones actuales por las generacionesdel pasado, situación que habremos de heredar a lasgeneraciones venideras, constituye una nueva concep-ción que viene a corroborar tangiblemente la existen-cia de un torrente histórico.

8

La sociedad sustentable: la búsqueda de una mo-dernidad alternativa

La remodelación civilizatoria necesaria para remontare s t a s i t u a c i ón de c r i s i s , e s t a con t r ad i c c i ónsocioecológica de carácter global, ya ha comenzadoy se manifiesta de manera incipiente aquí y allá, através de enclaves todavía minoritarios, particularesy aislados de la sociedad humana.

Como una opción radicalmente diferente, pero a laaltura de las circunstancias actuales, el nuevo para-digma de la sustentabilidad se erige sobre la tesis deque el imponente desarrollo del modelo industrialconstituye una modernización incompleta (y en mu-chos caso perversa), a partir de la cual es necesarioconstruir una «segunda modernización» que Beck (op.cit.) llama modernidad reflexiva, Bonfil (1991) pro-yecto civilizatorio alternativo y Echeverría (1995) yel autor de estas l íneas modernidad alternativa(Toledo, 1992; 2000).

Esta «posmodernización», para utilizar un términoquizá más apropiado, nace esencialmente como unareacción de emergencia frente a aquello que amenazala supervivencia de la especie y su planeta, es decir,busca antes que todo la desactivación de la crisisecológica que, por lo anteriormente señalado, es almismo tiempo y antes que todo una crisis social.

En uno de los ensayos más lúcidos sobre el tema, R.Olmedo (1985) contribuyó a entender este fenó-meno al develar las relaciones profundas entreecología y política: «Siendo la ruptura una pérdidade control y de dominio de la sociedad sobre su na-turaleza, podemos entender que la depredación es elefecto de la política en su sentido más amplio. Porello, la ecología es siempre política (...) el procesode centralización despojó a las comunidades localesde su capacidad de gestión y de decisión, la indus-trialización de un capitalismo salvaje no encontró obs-táculos para depredar y contaminar (...) si la depre-dación de la naturaleza es el resultado de la desorga-nización de la sociedad, de la pérdida de solidari-dad social, del triunfo de los valores individualistassobre los valores de la comunidad, del debilitamien-to de la voluntad para oponerse a las fuerzasdepredadoras de la economía, entonces, la políticaecológica debe dirigirse hacia la reorganización de lasociedad, pues la organización es fuente de poder».

La somatización de la militancia: del cuerpo huma-no al cuerpo planetario

La primera diferencia política tácita entre un movi-miento por la sociedad sustentable y el resto de losmovimientos, iniciativas y partidos políticos existen-tes, es la naturaleza de sus militantes. Dotados deuna cierta conciencia de especie, los militantes por lasociedad sustentable han adquirido una percepciónnovedosa del espacio (topoconciencia) que comien-za con su propio cuerpo y termina reconociendo elcuerpo planetario, es decir, que tienen noción de losespacios en que habitan (endosoma y exosoma).

Ello les permite reconocer las diferentes escalas y susprocesos (familia, barrio o comunidad, región o ciu-dad, país, etc.) y, por lo tanto, los hace partícipesde sus diferentes conexiones e implicaciones. Estapercepción del espacio, desde lo individual hasta loglobal, los lleva a considerar y a reconocer la necesi-dad del equilibrio (la relación armónica entre el todoy sus partes) en los diferentes niveles.

9

Se comienza identificando la necesidad del equili-brio en el propio cuerpo (endosoma), resultado dela función armoniosa entre los diferentes órganos ysistemas, y se termina, por consecuencia, entendien-do la necesidad del equilibrio en el cuerpo planeta-rio (el ecosistema global), del cual forma parte(exosoma). Ello facilita la comprensión de muchosfenómenos que continúan ausentes del ideario del mi-litante político convencional: las relaciones entre losprocesos naturales y sociales a diferentes escalas, losroles jugados por los diferentes sectores de la socie-dad en relación con el espacio o el territorio, la emer-gencia de los escenarios espaciales como contextospara la lucha social y política.

Corroborando lo anterior, en las últimas décadas hanaparecido iniciativas novedosas en las que los dife-rentes actores sociales (productores y comunidadeslocales, agencias gubernamentales, ONG’s, científi-cos y técnicos, empresarios, iglesia, etc.) de una lo-calidad, una microrregión, una región determinada oun país por entero, logran consensos antes inimagina-bles teniendo como eje o matriz el respeto por losprocesos, elementos o dinámicas de un territorio oespacio concreto.

Estos consensos de carácter dual, es decir, ecológicosy sociales (o socio-naturales) contienen elementosoriginales y de gran importancia. La aparición de es-tos movimientos de nuevo cuño, surgen durante laconstrucción o el reconocimiento en el imaginario co-lectivo, de una cierta pertenencia a un espaciofuncionalmente articulado que también es común: unter r i tor io comunitar io, una región, una cuencahidrológica, un país y, por consecuencia, el planetamismo.

Los actores sociales se identifican, entonces, comomeras piezas o elementos de una totalidad espacialque los enmarca y los afecta. Y está nueva percep-ción, que es también una nueva conciencia tiene ex-presiones en e campo de los político, lo ético y loespiritual.

Tres tipos de solidaridad

Como resultado de lo anterior, se crean las condicio-nes para que los actores sociales se dispongan a ne-gociar y a buscar consensos, superando esa visiónestrecha que los mantenía sin la capacidad para eldiálogo, la negociación y el trabajo en conjunto. Enesta nueva perspectiva, las muy frecuentes posicio-nes radicales o basadas en ideologías particulariza-das se ven superadas por una visión más amplia yflexible.

De lo anterior surgen ejemplos innovadores demilitancia alrededor de tres principales tipos de so-lidaridad: la solidaridad espacial (cuando los habi-tantes de una cuenca o una cierta región logran tras-cender sus intereses individuales o particulares parasumarse a un esfuerzo que afecta a todos los habitan-tes de ese espac io: aquí se ubica e l l lamadobiorregionalismo), la solidaridad productiva (cuan-do productores, transformadores y consumidores deun cierto bien o servicio se articulan en un proyectode producción ecológica u orgánica o de comerciojusto), y la solidaridad epistemológica (cuando, porejemplo, la iglesia, científicos, ONG´s, partidospolíticos e indígenas, participan en un proyecto co-mún).

En suma, se trata de una praxis política que es, en elfondo, un nuevo pacto por la vida, es decir, una rear-ticulación de los actores sociales y de estos con, den-tro y por la naturaleza.

Del poder de la conciencia a la conciencia de(l)poder

Desde la nueva perspectiva dibujada en los aparta-dos anteriores, la construcción de un movimiento po-lítico por una sociedad sustentable, está relacionadacon un poner en acción a todos esos individuos quehan adquirido una nueva conciencia de especie y quese encuentran ya dotados de una nueva ética de soli-daridad con su semejantes, los seres vivos, los ele-mentos del entorno y con el planeta por entero.

10

Aquí habría que señalar que en los nuevos movimien-tos por la sociedad sustentable, la actividad políticase confunde con la vida social, es decir, la militanciapolítica no se concibe ni se practica separada de lavida cotidiana. Lo mismo se trabaja por el cuerpo(salud, alimentación, equilibrio entre mente, espírituy corporeidad), que por el equilibrio de la familia(vivienda, economía del agua, reciclaje de la basura,uso de energías renovables) o la armonía comunitariao barrial, que se lucha por la región, los seres vivos ola salud del ecosistema planetario.

La militancia se expresa, entonces, en todos los ám-bitos revelados por la topo-conciencia. La políticaes, antes que todo, una « filosofía por la vida» deri-vada del poder de una conciencia. Por ello, los se-guidores, explícitos o no, de esta corriente son esen-cialmente militantes de movimientos sociales (con loscasos excepcionales de los partidos verdes europeos)que más que vivir con la idea de tomar el poder, sededican a construirlo.

El punto nodal es, entonces, como pasar del poderde la conciencia a la conciencia de(l) poder. Un asun-to que permanece aún sin respuesta, y que deberevisarse en función de las experiencias ya existentes(por ejemplo la construcción de una sociedad sus-tentable en el Estado de Río Grande do Sul en Bra-sil, donde el triunfo del partido de los trabajadoresse conjuga con los movimientos sociales ecologistas,los de las familias rurales sin tierra y otros más).

Es decir, se debe pasar de una situación que movilizacontingentes limitados y aislados de seres humanos(los movimientos sociales) a un nuevo momento (me-nos ingenuo políticamente) en el que se plantee latoma del poder político mediante la participación porlas vías existentes de democracia de partidos, mo-mento en el cual acabe por consolidarse una nuevafilosofía política buscadora de un nuevo modelocivilizatorio, es decir, de una modernidad alternati-va.

Beck, U., 1998. La Sociedad del Riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona.Paidós.

Boff, L., 1996. Ecología: grito de la Tierra; grito de los pobres. Barcelona, Trotta.

______, 2000. La Dignidad de la Tierra. Ecología, Mundialización, espirituali-dad. Editorial Trotta.

Bonfil, G. 1991. México Profundo: una civilización negada.

Braudel, F., 1991. Las civilizaciones actuales: estudio de historia económica y social.Red Editorial Iberoamericana.

Eco, U., 1997. Cinco escritos morales. Editorial Lumen, Barcelona.

Echeverría, B., 1995. Las Ilusiones de la Modernidad. UNAM/ El Equilibrista.México.

Funtowicz, S. & J.R. Ravetz, 1993. «Science for the post-normal ages», en Futures,25:739-755.

García, R., 1994. «Interdisciplinariedad y sistemas complejos». En:

Leff, Enrique (editor) Ciencias sociales y formación ambiental. México, Gedisa:185-124.

Garrido-Peña, F., 1996. La Ecología política como Política del Tiempo. EditorialComares, Granada.

Goodland, R., 1996. «Growht reached its limit», en Nader, J. & E. Gooldsmith(editores) The case against the global economy. San Francisco, Sierra Club Books:207-217.

Lovelock, J. (1990) The ages of Gaia: a biography of our living earth. BantamBooks.

Max-Neef, M. (1993) Desarrollo a escala humana. Barcelona, Icaria.

Morin, E. (1985) El método. Madrid, Cátedra.

—————. 2001. Introducción al Pensamiento Complejo. GEDISA Editorial.

Olmedo, R. (1985) «La política ecológica». Estudios Municipales 6:103-108.

Skirbekk, G. (1974) «Marxisme et ecologie». Esprit, 440, pp. 643-652.

Toledo, V. M. 1992 Modernidad y ecología: la nueva crisis planetaria. EcologíaPolítica

____________2000 La Paz en Chiapas: ecología, luchas indígenas y modernidadalternativa. Editorial Quinto Sol y UNAM. México.

Bibliografía

11

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrolloSustentable: ¿UnaSustentable: ¿UnaSustentable: ¿UnaSustentable: ¿UnaSustentable: ¿Una

Nueva FNueva FNueva FNueva FNueva Forma de Vorma de Vorma de Vorma de Vorma de Vererererera la Naturaleza?a la Naturaleza?a la Naturaleza?a la Naturaleza?a la Naturaleza?

Carlos Martín Jiménez Arano*Durvin Ramírez Díaz**

*Licenciado en Ecología. Estudiante de Maestría en El Colegio de la Frontera Sur-Unidad San Cristóbal. Correos electrónicos: c [email protected] [email protected].**Bióloga. Profesora-Investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.Correo electrónico: [email protected].

Introducción

El desarrollo sustentable ha sido motivo de gran interéspara la opinión pública. Surgido con el f in deresponder a la preocupación actual por el ambiente,ha sido proclamado por los líderes del mundo comouna nueva alternativa para la solución de los problemasambientales. Es un proceso que implica un progresoglobal simultáneo en el que se identifican múltiplesdimensiones y con diferentes significados para losniveles de organización social. Sin embargo, ¿es,verdaderamente, el desarrollo sustentable una nuevaforma de ver a la naturaleza, o es, acaso, un «nuevoenfoque» del discurso del desarrollo?

Desarrollo sustentable

«Un desarrollo que satisface las necesidades delpresente sin menoscabar la capacidad de las futurasg ene r a c i o ne s de s a t i s f a c e r s u s p r op i a snecesidades»1,2, es la manera en que generalmente sedefine al desarrollo sostenido o desarrollo sustentable,que, además de darnos una nueva esperanza, rompiópor primera vez con el triunfalismo industrial demuchos informes económicos3. Sin embargo, esteconcepto es una nueva alternativa para lo que seconoce como desarrollo económico y es la estrategiade los economis tas «y su e jé rc i to de rese rvaideológica»4, para la solución de los problemasdenominados «ambientales».

El desarrollo sustentable surgió en la Conferencia delas Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y elDesarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en1992. Esta reunión de los líderes del mundo fueconvocada con la esperanza y el propósito de formularestrategias y acuerdos para orientar a la sociedadhumana hacia un mejor manejo y conservación de losrecursos naturales, pretendiendo dar respuesta a lapreocupación de la opinión pública por los problemas«ambientales» del planeta5.

Desgraciadamente, esta nueva esperanza, al igual queel mismo desarrollo económico, no ha garantizado lasatisfacción de las necesidades básicas de la sociedady sí ha provocado un gran desequilibrio ambiental.Esto se puede ver bien reflejado en el trabajo de

12

Muñoz y Guevara6, donde mencionan que e ldesarrollo sustentable impone una serie de valores,los cuales «la sociedad considera deseables», comoes el Producto Interno Bruto (PIB), la producciónindustrial, entre otros. Como se ve estos conceptosno están muy lejanos del discurso del desarrollo quenos vendió el presidente Truman, en 19497.

Por otra parte, existen autores que tratan de separaral desarrollo sustentable del discurso de desarrollo8,ya que lo visualizan como una alternativa a un desa-rrollo que amenaza con incrementar drásticamente lapresión sobre los recursos naturales y los sistemasecológicos, que están sufriendo serios niveles de de-gradación9.

Estas dos visiones encontradas nos permite ver queel concepto de desarrollo sustentable aún está enconstrucción10, debido a que es interpretado segúnlos intereses de quien maneje el discurso. Un ejemplode esto lo podemos ver en la forma en que se haut i l i zado o t ratado de t raduc i r e l té rmino de«Sustainable Development».

Sea cual fuere la forma en que se defina al desarrollosustentable, es un proceso11, y no una metodología12.Este proceso implica un progreso global simultáneoen el que se identifican múltiples dimensiones: Laeconómica, política, epistemológica13, ambiental14,humana, tecnológica15 entre otras más.

Por lo tanto, para poder comenzar a poner en prácti-ca este proceso, se deben tener claras estas dimen-siones y lo que comprenden16. Así mismo, es impor-tante señalar que en la práctica, este proceso tienediferentes significados para un pueblo rural, una ciu-dad o una nación industrializada17. Es decir, el cami-no del desarrollo sustentable es diferente de un paísa otro, y de una región a otra18 y cada país lo inicia-rá a partir del nivel de desarrollo en que se encuen-tre.

Cabría preguntarnos entonces ¿Quién debe gestio-nar la sustentabilidad? acaso ¿las políticas econó-micas mundiales?, ¿La comunidad?. La respuesta aestas cuestiones, dependerá de la manera en que seperciba a la naturaleza, como se muestra a continua-ción.

La s po l í t i c a s e conóm i c a s g e s t i o n an a l asustentabilidad, porque, aunque lejos de ver en ellauna solución a los problemas ambientales, les interesacomo una forma de perpetuar la utilización de losrecursos naturales para el desarrollo, pues les pre-ocupa que la degradación del ambiente pueda frenaral desarrollo económico o hasta trasformarlo en sucontrario19. De ahí que, visualicen al desarrollo sus-tentable como una nueva forma de desarrollo econó-mico, y por lo tanto tomen cuestiones económicas paramedir la sustentabilidad, por ejemplo el PIB, la pro-ducción industrial, entre otros20.

Esta visión del desarrollo sustentable, es sino contra-ria, diferente a la de la comunidad quien a través delas organizaciones no gubernamentales (ONG), ges-tiona la sustentabilidad porque ve en ella una solu-ción a los problemas ambientales.

Como se ha señalado anteriormente, la forma en quelos niveles de organización social, perciben a la natu-raleza difieren, por lo que, la manera de ver los pro-blemas «ambientales» es también diferente. Teniendocomo consecuencia que exista múltiples maneras deentender al desarrollo sustentable y de resolver losproblemas ambientales. Lo que hace evidente que lasustentabilidad la gestiona quien se apropia de susignificado y de acuerdo a sus propios intereses.

13

Esta falta de consenso genera un sentimiento de des-confianza entre la comunidad y las políticas públicas.Esto es, debido a que suponen que sólo las solucio-nes que cada una de ellas propone son las correctas,y a que piensan que la otra parte no esta haciendobien su trabajo, e incluso llegan a pensar que el usoque los «otros» le dan a la naturaleza es el inadecua-do.

Así, mientras no haya un consenso en la manera enque se percibe a la naturaleza dentro del desarrollosustentable, ni se tome en cuenta la participación lo-cal, regional y nacional y no se propongan diferentesprocesos para alcanzarlo, la solución a los problemasambientales estará todavía muy lejos de alcanzarse.

Como lo indica el concepto de desarrollo sustenta-ble mencionado anteriormente, éste tiene dos pers-pectivas, con muy buenas intenciones, una a cortoplazo «el mejoramiento de la calidad de vida de lasgeneraciones presentes» y una a largo plazo «no com-prometer las necesidades de las generaciones futu-ras».

Sin embargo, a doce años de la Cumbre de Río, ycon infinidad de programas a nivel mundial, con laetiqueta de «Desarrollo Sustentable»; se ha hechoevidente que las perspectivas de la sustentabilidadson, sino contrarias, muy lejanas a lo que realmentese ha logrado, quedando, así, sólo en las buenas in-tenciones. Y todo parece indicar que en el futuro se-guirá igual, en el mejor de los casos.

Por todo lo anterior, podemos concluir que el desa-rrollo sustentable no es una nueva forma de ver a lanaturaleza, sino más bien, es una estrategia, que bus-ca perpetuar el desarrollo económico, siendo enton-ces, un «nuevo enfoque» del discurso de desarrollo.

1. Redcliift M. «The Multiple dimensions of Sustainable Development.» Geography,1991. 76:36-42.

2. Riechmann J. 1995. Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación. In J.,Naredo M., Borrego R., R., Taibo C., Nieto J. De la economía a la ecología.Trillas. Valladolid. Pp. 11-35.

3. Ídem.

4. Robert J. 1994. Los retos del desarrollo sustentable. En Oswald Ursula Memo-rias de la primera reunión de delegados y procuradores del ambiente Ed. Porrúa.México. Pp 381.

5. Elizalde Hevia A. «Desde el «Desarrollo Sustentable» hacia Sociedades Sustentables».Polis, Universidad Bolivariana de Chile, 2003. 1(4): 2:23.

6. Muñoz C. y Guevara, A.1997. Pobreza y medio ambiente. En Martínez G.(Compilador) Pobreza y política social en México. Lecturas 85, Fondo deCultura Económica. México. Pp 194.

7. Esteva G. 1996. Desarrollo En: Sachs Wolfgang (Ed), Diccionario del desarrollo:Una guía del conocimiento como poder. PRATEC, Lima, Perú, 52-78.

8. Robert, J. 1994. Op. cit.

9. Ídem.

10. Elizalde Hevia A., 2003. Op. cit.

11. Robert, J. 1994. Op. cit.

12. Redcliift M. 1991. Op. cit.

13. Ídem.

14. Riechmann J. 1995. Op. cit.

15. Robert, J. 1994. Op. cit.

16. Redcliift M. 1991. Op. cit.

17. Esteva G. 1996. Desarrollo En: Sachs Wolfgang (Ed), Diccionario del desarrollo:Una guía del conocimiento como poder. PRATEC, Lima, Perú, 52-78.

18. Ídem.

19. Muñoz C. y Guevara, A.1997. Op. cit.

20. Esteva G. 1996. Op. cit.

Citas

14

La BioéticaLa BioéticaLa BioéticaLa BioéticaLa Bioéticaen el Sigloen el Sigloen el Sigloen el Sigloen el Siglode la Biologíade la Biologíade la Biologíade la Biologíade la BiologíaFernando Anaya Velázquez*

*Profesor Titular del Instituto de Investigación en Biología Experimental de la Facultadde Química, y miembro del Centro de Investigaciones en Bioética, de la Universidadde Guanajuato. Correo electrónico: [email protected].

Introducción

El avance de la ciencia y la tecnología en las últimasdécadas ha producido un impacto en la forma en queel hombre respeta la dignidad y la calidad de la vidade las personas y otros seres vivos.

La aplicación del conocimiento derivado de la inves-tigación científica en campos como la biomedicina yla biotecnología está produciendo cambios que me-jorarán la salud, la alimentación y, en general, el bien-estar del ser humano. Sin embargo, existen serias in-quietudes por la responsabilidad de los científicos,administradores, empresarios y políticos.

Entre los nuevos temas envueltos en la controversiae s t á n : e l g e noma humano1, l o s o r g a n i smo stransgénicos2, la clonación de individuos, el trasplantede órganos, la producción de medicamentos, lasbioarmas y bioterrorismo3, las fuentes de energía yotros temas.

Por lo anterior, el Siglo XXI ha sido denominado porvarios autores como «el Siglo de la Biología», debi-do principalmente a que los avances en la biología encuanto al conocimiento más amplio de la vida y lamuerte, la información derivada del genoma humano,la biomedicina , la biotecnología, etc., tendrán unimpacto muy alto en la calidad de vida del ser huma-no y en el ambiente.

Las definiciones de la bioética

Para propiciar el uso ético del conocimiento, labioética ha surgido como la unión de la ética y labiología, constituyéndose como la ciencia de la su-pervivencia, analizando la conducta del hombre en elcampo de la vida.

La bioética se define de varias maneras. El Dicciona-rio de la Real Academia Española, en su vigésimaedición, define a la bioética como la «disciplina cien-tífica que estudia los aspectos éticos de la medicinay la biología en general, así como las relaciones delhombre con los restantes seres vivos» (citado porLolas4).

15

Por su parte, la Enciclopedia de Bioética, tanto en laprimera como en la segunda edición, dice que labioética es el «estudio sistemático de la conductahumana en el campo de las ciencias biológicas y laatención de la salud, en la medida en que esta con-ducta se examine a la luz de valores y principiosmorales»(Cely Galindo5).

A la definición anterior se añade que… La bioéticaabarca la ética médica, pero no se limita a ella. Labioética constituye un concepto más amplio en cuatroaspectos importantes: Comprende los problemas re-lacionados con valores, que surgen en todas las pro-fesiones de la salud, incluso en las profesiones afinesy las vinculadas con la salud mental. Se aplica a lasinvestigaciones biomédicas y sobre el comportamien-to… Aborda una amplia gama de cuestiones socia-les, como las que se relacionan con la salud pública,la salud ocupacional e internacional… Va más allá dela vida y la salud humanas en cuanto comprende cues-tiones relativas a la vida de los animales y las plantas;por ejemplo en lo que concierne a experimentos conanimales y a demandas ambientales conflictivas (Ci-tado por OPS6).

A su vez, Kraus y Cabral7, citan a A. Shannon, quienpropone comprender las implicaciones de la palabrabio a partir de su propio esqueleto: genética, medi-cina, biotecnología, psicología y ciencias naturales.Para dicho autor, la ética se puede demarcar en doscuestiones: ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuálesson mis deberes?

Otra definición de la bioética la ha aportado LucasLucas8, quien la define como la ciencia que regula laconducta humana, en el campo de la vida y la salud,a la luz de valores y principios morales racionales.

Finalmente, Cely Galindo9 sugiere que entendamos porbioética un saber interdiscipl inar io e histór ico-hermenéutico, en permanente construcción, que demanera holística se ocupa del cuidado responsable ysolidario del «ethos vital», lo cual implica correr cadavez más las fronteras del conocimiento y de la justavaloración sapiencial acerca de tres aspectos funda-mentales: saber qué es la vida, cuál es el tipo de ca-

lidad de vida que deseamos, y cuál es el sentido dela vida que podemos compartir los seres humanosactuales sin detrimento del hábitat y de las futurasgeneraciones.

Surgimiento y evolución de la bioética

La bioética nació cuando podía y se ha desarrolladopor la necesidad de su existencia. En una época en laque la ciencia y la tecnología aplicada a las cienciasde la vida y, en particular, a la medicina, ponen enentredicho el respeto a la dignidad de la persona y ala vida, surgió un movimiento convertido en discipli-na, que ha madurado a un grado tal que casi es unaciencia.

La bioética representa el paradigma de una ética cien-tífico-tecnológica porque conjuga bios y ethos, viday moral, ciencia y conciencia, ser y deber ser, hechosy valores10.

La bioética ha tenido que crearse y esculpirse conprisa y no con tiento. La bioética es una ciencia emer-gente. En el futuro cercano, la bioética será reflexiónobligada y pregunta infinita. Tendrá que convencerque el «conocimiento excesivo» y su distribución in-adecuada lacera no menos que la ignorancia11.

Como disciplina, la bioética comenzó a desarrollarseen la década de 1960 en los Estados Unidos cuan-do un grupo de teólogos y médicos se dedicaron aexaminar los problemas originados por la nuevas tec-nologías. Posteriormente se vio enriquecida por elaporte de filósofos y abogados12.

16

Posteriormente, Van Rensselaer Potter, bioquímico einvestigador del cáncer, publicó primero un artículo13

y un año después un libro denominado Bioethics, brid-ge to the future, en los cuales usó por primera vez eltérmino bioética. Más adelante amplió su concepto,hacia una bioética orientada al bien social de la su-pervivencia del hombre en The Global Ethics.

En los años del surgimiento de la bioética aparecie-ron las primeras instituciones dedicadas a la investi-gación y difusión de la bioética como el KennedyInstitute of Ethics y el Hasting Center en los E.U.A.,mientras que en nuestro país en la década de 1990surgen los pr imeros Centros en la Univers idadAnahuac, Universidad de Guanajuato, Guadalajara,Monterrey y otros. La Fundación de la ComisiónNacional de Bioética y la Academia Nacional Mexi-cana de Bioética fueron logros del Dr. Manuel VelazcoSuárez, pionero de la bioética en nuestro país14.

Actualmente, continúan las discusiones sobre quiéndebe ser responsable de las decisiones pertinentes ala salud, la vida, y a una muerte digna. La reflexiónbioética proporciona un marco filosófico y moral pararesolver estas cuestiones de forma ordenada y justa,respetando y tolerando la ética y las diversas creen-cias profesionales y personales15.

Corrientes y principios en la bioética

Al producirse la reacción del hombre frente a losavances científicos y tecnológicos, que parecían noconsiderar la opinión del paciente en su aplicación nien la toma de decisiones médicas, la bioética sirvióde plataforma para la reflexión de los problemas éti-cos derivados de estos avances y de los riesgos ybeneficios de su aplicación en la terapéutica.

Así es como surgió la bioética. De la necesidad deanalizar la conducta del hombre en el ámbito de lasalud y las ciencias de la vida, considerando los va-lores fundamentales en la toma de decisiones.

Sin embargo, la bioética no se redujo a la ética pro-fesional. De hecho, aunque la bioética se fundamentaen la ética y en la deontología médica, no se trata dela misma disciplina. La ética médica tiene un ámbitomás estrecho, porque sólo tiene qué ver con la prác-tica de la medicina, mientras que la bioética no selimita a esta práctica. La bioética propone una meto-dología filosófica para encontrar la verdad sobre cues-tiones del actuar en la vida del hombre, relacionadascon las ciencias de la salud. Para la bioética, ser per-sona no es una cualidad externa, o conferida al hom-bre. No es un atributo que se gane por algún tipo demérito. Ser persona es una cualidad intrínseca, esdecir ontológica, al hombre y a todos los hombres16.

De manera general, las principales orientaciones filo-sóficas que influyen en la bioética son las siguientes:1) El naturalismo sociobiologista, que es una bioéticabasada en el evolucionismo, el cual propone que losvalores presentes en un cierto grupo social, en undeterminado momento histórico, constituyen la res-puesta de los individuos, seleccionada naturalmentepara la adaptación al ambiente, 2) El modelo radicalliberal o no cognoscitivista, que propone que los jui-cios sólo pueden ser medidos con los hechos, peroque es imposible pasar de los hechos a los valores ylas normas éticas; es una fundación subjetivista delos valores y de las normas, individualista, 3) La prag-mática utilitarista que propone la categoría de utili-dad social como valor de referencia, basado en elconcepto de calidad de vida; tiene tres vertientes:deon to l o g í a p r ima f a c i e , con t r a c t u a l i smo yprincipialismo, y 4) El modelo personalista, el cualpone la atención de la fundamentación moral en lapersona, quien es el criterio de juicio de la bioética17.

17

Con respecto a los principios y reglas morales en quese basa la bioética para la toma de decisiones y reso-lución de casos, en 1979, Tom Beauchamp y JamesChildress, desarrollaron lo que se conoce como loscuatro principios de la bioética (autonomía, benefi-cencia, nomaleficencia y justicia), haciendo una dis-tinción entre principios y reglas, afirmando que ladiferencia entre ellos yace en el nivel de especifica-ción y justificación que cada uno provee. Las reglasguían y justifican acciones en casos particulares (enmedic ina se r ía la reg la mora l de no v io la r l aconfidencialidad de los pacientes), mientras que losprincipios se mueven en un nivel de justificación másgeneral, por lo que ellos fundamentan las reglas (enel ejemplo anterior, la regla moral está justificada porel pr incipio de respeto por la autonomía y laprivacidad del individuo). Según estos autores, losprincipios son obligatorios y deben ser respetados,excepto cuando entran en conflicto entre sí, en cuyocaso se debe seguir el que tenga más peso, de acuer-do con las c i rcunstancias (Citado por Luna ySalles18).

De manera breve, los principios anteriores tiene lassiguientes características19: 1) Nomaleficencia. Nohacer daño, es el eje de la ética hipocrática, abste-nerse de hacer mal, no causar daño es más mandato-rio u obligante que producir beneficio, 2) Beneficen-cia. La obligación de ayudar a otros, de conferir be-neficios activamente, así como el hecho de prevenir yquitar el mal, además de la obligación de balancearposibles beneficios contra los posibles daños de unaacción, 3) Autonomía. El respeto a la autodetermi-nación del agente moral, racional y libre, implica underecho de no-interferencia y una obligación de nocoartar acciones autónomas; es el fundamento delconsentimiento informado y movilizador de la bioéticacomo reforma social, y 4) Justicia. Es dar a cadauno lo suyo, por ejemplo en la justicia sanitaria, plan-tea un conflicto de obligaciones profesionales en lossistemas de salud.

La bioética en la toma de decisiones y los comitésde bioética

La aplicación práctica de la bioética se da en el senode los comités de bioética y en las comisiones debioética institucionales. Actualmente, algunas indus-trias farmacéuticas o biotecnológicas han establecidocomités de bioética que apoyan las decisiones quese toman basando sus recomendaciones en su propiavisión bioética del asunto de que se trata.

Por su parte, los comités hospitalarios de bioética ennuestro país, muchos de ellos en formación, trabajannormativamente y de manera colegiada por mandatode la Ley General de Salud. Su objetivo es funcionarcomo instrumento de ayuda para favorecer decisio-nes médicas, elaborando y emitiendo consejos; es unafuente colegiada de consulta e información y no sus-tituye la responsabilidad y autonomía del médico, elpaciente o la familia. De hecho, la única facultad eje-cutiva del comité de bioética se relaciona con la eva-luación de los proyectos de investigación20.

Por otro lado, a nivel internacional, los distintos pun-tos de vista y recomendaciones emanados de los co-mités nacionales de bioética han dado lugar a dife-rentes posiciones de los países frente a los dilemasbioéticos de nuestro tiempo.

18

La bioética reconoce en la actualidad diversas co-rrientes que tienen fuerza moral en nuestro entorno, yacepta que hay diversas corrientes ideológicas quelas sustentan. Por esta razón, los debates de tipobioético se pueden prolongar en la actualidad, debi-do a la falta de consensos entre diversos grupos opaíses. Un ejemplo de lo anterior se tiene actualmen-te en lo relacionado con la discusión sobre laclonación terapéutica en las Naciones Unidas; no seha podido votar una resolución debido a la existen-cia de posiciones encontradas sobre el valor de lavida de los embriones humanos. Un grupo de paísesliderados por Bélgica considera factible producir yutilizar embriones humanos tempranos para la obten-ción de células troncales o madre, porque no los con-sidera todavía seres humanos en ese tiempo de vida,mientras que otro grupo importante de países apoyala propuesta de Costa Rica, que defiende la posi-ción del respeto absoluto a la vida humana desde elmomento de la concepción, por lo que reprueba to-talmente la clonación de embriones humanos.

Difusión y enseñanza de la bioética

Con el propósito de motivar a los profesionales dela salud y otras áreas del conocimiento en el estudioy la investigación en el campo de la bioética, se hahecho necesario realizar varias actividades que pro-muevan la difusión de la bioética y su aplicación. Ladifusión adecuada de la bioética se puede realizarde varias maneras, ya sea por la impartición de cur-sos cortos o conferencias de divulgación, la publica-ción de artículos en revistas periódicas, la presenta-ción de ponencias sobre bioética en congresos dediversas especialidades y, la formación de recursoshumanos de nivel licenciatura o posgrado que tengan,como parte de su formación, la materia de bioética oética profesional.

En el caso de la formación de los médicos, la ense-ñanza de la bioética se ha fomentado activamente enlas distintas facultades y escuelas de medicina delpaís. Lo mismo está sucediendo en las facultades yescuelas de enfermería, y comienza en las facultadesde química y carreras afines a éstas.

Por ejemplo, la recomendación actual para los médi-cos en formación es que la materia se imparta en tresfases que comprendan la básica, la preclínica y laclínica. Existen propuestas en cuanto a la metodolo-gía de la enseñanza de la bioética, como es la inclu-sión de los casos paradigmáticos, que permiten ladiscusión de valores y principios en conflicto, per-miten comprender mejor la opinión de los involucradosen el caso, además de ser un ejercicio para la aporta-ción de soluciones, promover la participación, la to-lerancia de opiniones y el respeto por los principiosde los demás, así como los propios21.

Por otra parte, los profesionales de la salud comolos médicos, enfermeras, nutriólogos, químicos clíni-cos y otros, requieren la actualización y educacióncontinua para poder ser mejores en su desempeñoprofesional y ser capaces de dar un mejor servicio alos pacientes. Sin embargo, no es suficiente aprendermás, sino que también se requiere el aprendizaje dela ética profesional y de la bioética. Actualmente, lamotivación a la bioética se está realizando con el pro-pósito de que los nuevos conocimientos científicos ytecnológicos sean aplicados por los profesionistas enbeneficio de los pacientes con una actitud ética22.

19

Investigaciones en Bioética

Los temas que estudia la bioética están relacionadoscon la vida humana y, en general, con las ciencias dela vida. Estos temas incluyen, según el KennedyInstitute of Ethics (citado por Mainetti23): Ética;Bioética; Filosofía de la Biología; Filosofía de las Pro-fesiones de la Salud; Ciencia, Tecnología y Socie-dad; Códigos de Ética Profesional; Sociología de laMedicina; Relación Profesional-Paciente; Atención dela Salud, Sexualidad; Contracepción; Aborto; Po-blación; Tecnologías Reproductivas; Genética; Bio-logía Molecular y Microbiología; Calidad Ambien-tal; Terapias en Salud Mental y Neurociencias; Ex-perimentación Humana; Órganos o Tejidos Artificia-les y Trasplantados; La Muerte y el Morir; Dimen-siones Política e Internacional de la Biología y la Me-dicina; Derechos de los Animales.

A los temas anteriores, y dado el vertiginoso avancede la biología en los últimos años, se han sumadoot ro s t emas , t a l e s como: Armas B io lóg i c a s ;Biotecnología y Biorremediación; Ingeniería Genética;Genoma Humano; Bioprospección; Biodiversidad;Ecología; Células troncales, etc. De la misma manera,se pueden visualizar algunos temas para el futuro,como: Nanotecnología, Internet, Exobiología y otros.

Es de mencionar que el tratamiento de los temas clá-sicos de la bioética y de los nuevos temas es conbase en un enfoque multidisciplinario, en el que con-fluyen la biología, la filosofía, el derecho, la medici-na y otras disciplinas; por tal razón, los grupos detrabajo de los centros o comités de bioética estánformados por profesionales de varias áreas y disci-plinas.

La bioética como conciencia de la ciencia

El propósito de la bioética es lograr que el hombrecomprenda que no todo lo que se puede hacer sedebe hacer. Tales reflexiones se plasman actualmenteen recomendaciones real izadas por comités debioética, cuando se analiza la conducta del hombreen relación con los nuevos avances derivados del avan-ce científico y tecnológico. La meta es que estos te-mas se legislen, a fin de que el comportamiento de lahumanidad se rija en base no solamente de su con-ciencia individual o de grupo, sino con fundamentoen lo que la sociedad exige de sus ciudadanos.

La bioética es, en la actualidad, tanto un movimientoo proceso social como una disciplina que busca sureconocimiento académico24.

El futuro del hombre en el presente siglo se construyetodos los días. La ciencia y la tecnología están con-tribuyendo a realizarlo. Sin embargo, esto no es sufi-ciente. Se requiere la reflexión bioética y las reco-mendaciones dadas por un análisis adecuado del pro-blema, que plantea al hombre cada uno de los nuevosdesarrollos derivados de la investigación científica ytecnológica25.

La bioética hasta ahora ha logrado sensibilizar indivi-duos, sociedades, instituciones, empresas y, políti-cos de muchos países. Aún falta mucho trabajo porhacer para motivar a todos los científicos en esta dis-ciplina. Igualmente, es necesario vincular más a losfilósofos con los científicos y viceversa. De esta ma-nera se logrará avanzar en el objetivo de lograr unabioética científica que resista los análisis racionalesmás rigurosos de sus argumentos y propuestas. En estaforma, la bioética podrá ser, como varios bioeticistaslo han propuesto, la conciencia de la ciencia.

20

También es necesario difundir la bioética a todo elpúblico. Actualmente, los comités de bioética hos-pitalarios necesitan personas de la sociedad civil queparticipen en los mismos, pero para lograr tener máspersonas interesadas en participar, se requiere moti-varlos por medio del aprendizaje de las bases y apli-caciones de la bioética.

La bioética comprometida con el bien objetivo delser humano, la que está anclada en la tradición huma-nista, ha de ser cultivada y difundida, principalmen-te, en las universidades, que son recintos en los quese puede, sin la presión de los intereses económicosy políticos, investigar, discutir y comunicar la ver-dad26.

Académicamente, la bioética se percibe actualmen-te, de acuerdo con Mainetti27, como una manera depensar y actuar, una filosofía práctica o aplicada comoparadigma de la moral civil y tecnocientífica de nues-tro tiempo. Además, se entiende que la bioética sig-nifica más que una ética médica renovada, pues cons-tituye la nueva filosofía de la medicina. Igualmente,se piensa la bioética como biofilosofía, con su teoríay su práctica de la vida.

La bioética y el derecho

Esta breve exposición de los orígenes, evolución ca-racterísticas y práctica de la bioética no puede elu-dir el papel fundamental que el derecho ha tenido enel desarrollo de la bioética en el mundo contemporá-neo y, sobre todo, en el inicio del Siglo XXI. Comobien lo señala León Rábago28, la bioética y el dere-cho coinciden en sus fines esenciales de protección ala vida, a la salud y a la integridad corporal y espiri-tual del ser humano.

El mismo autor señala que al derecho le correspondeacoger y dar eficacia a los principios, normas y solu-ciones que la bioética prescribe para tutelar en cadacaso concreto los valores involucrados.

También encuentra las coincidencias entre el derechoy la ética en nuestras Ley General de Salud y susreglamentos, en los que imperativamente se indica,por ejemplo, que la atención médica o las activida-des de investigación se llevarán a cabo de conformi-dad y con base en los requisitos que señala la leydentro del marco de la ética profesional o la prácticamédica.

De lo anterior se infiere la necesidad de orientar ycanalizar las recomendaciones de tipo bioético a lasnormas impositivas, con el fin de regular la aplica-ción de criterios morales con base en conductas lega-les, relacionadas con la aplicación de los nuevos co-nocimientos científicos.

En este sentido, Atienza29 ha propuesto que lo ante-rior no siempre es adecuado. Dice el autor quejuridificar la bioética no parece fácilmente discuti-ble. Sostiene que existe un cierto conflicto jurídico.Conviene en que hay dos vías para llevar a cabo elpaso de los principios a las reglas: la vía legislativa yla judicial. En la primera, el autor considera que lasnormas resultantes serían muy rígidas. Por su parte, lavía judicial es la que, a juicio del citado autor, debe-ría recorrer la bioética, traducida la responsabilidadde las decisiones a los comités de bioética, más quea los jueces, los cuales crearían una especie de «ju-risprudencia» que permitiera que los principios de labioética se fueran desarrollando, concretándose enreglas.

Las propuestas anteriores sugieren que aún hay mu-cho trabajo por hacer en materia jurídica para regularlos usos y aplicaciones de los avances científicos ytecnológicos. Sin embargo, es evidente que la reflexiónmoral que la bioética realiza sobre estos temas, servi-rá de guía y fiel de la balanza para orientar las deci-siones que a futuro se tomen a nivel legislativo o ju-dicial.

21

1 Navarrete de Olivares, V. 1999. Investigación en Genética. En: HernándezArriaga, J.L (Ed.). Ética en la investigación biomédica. Manual Moderno,México. pp 53-70.

2 Anaya-Velázquez, F. 2003a. Implicaciones bioéticas de los organismos transgénicos.Revista Portuguesa de Filosofía 59:813-822.

3 Anaya-Velázquez, F. «Bioethics, bioweapons and the microbiologist». RevistaLatinoamericana de Microbiología. 2002. 44: 38-45.

4 Lolas, F. 2001. Bioética. Segunda edición. Editorial Mediterráneo, Santiago,Chile.

5 Cely Galindo, G. (Ed.). 2001. Una mirada bioética desde las ciencias. En: Elhorizonte bioético de las ciencias, Quinta edición. Pontificia Universidad Javeriana,Bogotá, Colombia. pp 11-47.

6 OPS. 1990. Bioética. Temas y perspectivas. Organización Panamericana de laSalud, Washington, D.C., E.U.A.

7 Kraus, A. y Cabral, A.R. 2000. Ética y Biología. En: Los linderos de la ética.Villoro, L. (Coord.). Siglo Veintiuno Editores, México. pp 109-133.

8 Lucas Lucas, R. 2003. Bioética para todos. Editorial Trillas, México.

9 Cely Galindo, G. 2001. Op. cit.

10 Mainetti, J.A. 1994. Bioética Ilustrada. Editorial Quirón, La Plata, Argentina.

11 Kraus, A. y Cabral, A.R. 2000. Op.cit.

12 Luna, F. y Salles, A. 1995. Decisiones de vida y muerte. Editorial Sudamericana,Buenos Aires, Argentina.

13 Potter, V.R. «Bioethics, the science of survival». Perspectives in Biology andMedicine. 1970. 14:127-153.

14 Hernández Arriaga, J.L. 1999. Bioética; orígenes, división y corrientes. En:Hernández Arriaga, J.L (Ed.) Ética en la investigación biomédica. ManualModerno, México. pp 9-16.

15 OPS. 1990. Op. cit.

16 Tarasco Michel, M. 1997. Bioética: tendencias y corrientes filosóficas. En:Introducción a la bioética. Kuthy Porter, J., Villalobos Pérez, J.J., TarascoMichel, M. y Yamamoto Cortés, M. (Eds). Méndez Editores, México. pp 17-36.

17 Ídem.

18 Luna, F. y Salles, A. 1995. Op. cit.

19 Mainetti, J.A. 1994. Op. cit.

20 Garduño Espinosa, A. 2002. Comités hospitalarios de bioética. En: BioéticaGeneral. Hernández Arriaga, J.L. (Ed.) El Manual Moderno, México. pp353-360.

21 Hernández Arriaga, J.L. 2002. La enseñanza de la bioética. En: BioéticaGeneral. Hernández Arriaga, J.L. (Ed.) El Manual Moderno, México. pp 23-30.

22 Anaya-Velázquez, F. 2003b. Motivación a la bioética en los químicos clínicos.En: Memoria VI Congreso Nacional, Latinoamericano y del Caribe de bioética,Comisión Nacional de Bioética. pp 519-525.

23 Mainetti, J.A. 2000. Compendio bioético. Editorial Quirón, La Plata, Argentina.

24 Lolas, F. 2001. Op. cit.

25 Anaya-Velázquez, F. 2003a. Op. cit.

26 Adame Goddard, J. 2002. Los principios de la bioética. En: La bioética, unreto del tercer milenio. Instituto de investigaciones Jurídicas, México. pp 15-29.

27 Mainetti, J.A. 2000. Op. cit.

28 León Rábago, D. 1998. La bioética para el derecho. Universidad de Guanajuato,México.

29 Atienza, M. 1999. Juridificar la bioética. En: Bioética y derecho. Vázquez, R.(Comp.).ITAM-Fondo de Cultura Económica, México. pp 64-91.

Citas

22

La ClonaciónLa ClonaciónLa ClonaciónLa ClonaciónLa ClonaciónTTTTTerapéutica, Nuevaerapéutica, Nuevaerapéutica, Nuevaerapéutica, Nuevaerapéutica, NuevaHerramienta PHerramienta PHerramienta PHerramienta PHerramienta Para laara laara laara laara laMedicinaMedicinaMedicinaMedicinaMedicinaJorge Eugenio Vidal Graniel*Javier Gutiérrez Jiménez**

*Candidato al grado de Doctor en Ciencias. Departamento de Biología Celular delCentro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), Instituto PolitécnicoNacional. Correos electrónicos: [email protected] [email protected].

**Escuela de Biología, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

Introducción

En la última década se han documentado avances no-tables en las ciencias biológicas, que inciden en lamedicina regenerativa; ésta se centra en el desarrollode tratamientos con la finalidad de reparar, reempla-zar o regenerar tejidos u órganos enfermos. La obten-ción y caracterización de un tipo especializado decé lu la s denominadas «cé lu la s p lu r ipotenc ia le sembriónicas» (células que dan origen a cualquier tipocelular del que está compuesto un ser vivo) mediantelas técnicas de clonación, ha generado nuevas espe-ranzas para el tratamiento de muchas enfermedadesque son objeto de estudio de este campo de la me-dicina1.

En sentido general, un clon es una célula u organismogenéticamente idéntico a otro a partir del cual se ge-neró, y clonar es la obtención de una copia idénticade una entidad biológica. En la ingeniería genética, laclonación implica el aislamiento y multiplicación deun gen (sustancia química que contiene informaciónsobre las características observables de un organis-mo) en un tubo de ensayo.

A la fecha, se han logrado clonar algunas especiesde mamíferos dentro de las que destacan ovejas, va-cas, cabras, ratones, cerdos y primates. Los avancesen este campo, si bien han sido sorprendentes, tam-bién han sido muy cuestionados a nivel ético, dadoque se generan embriones humanos utilizados comomateria prima para obtención de las llamadas célulaspluripotenciales. Pese a que existe un claro consensode desapruebo a nivel mundial, algunos paísesindustrializados tienen grandes adelantos con respectoa la fabricación de humanos2, 3.

Por otro lado; la medicina con fines terapéuticos uti-liza las células pluripotenciales obtenidas de embrio-nes clonados, para ser transplantadas al enfermo yrestituir en él la capacidad de producir los compo-nentes celulares necesarios para el buen funcionamien-to del organismo4.

23

El dogma de la reproducción en mamíferos

Un principio innegable de la reproducción biológicaen mamíferos, enuncia que ésta comienza con la ferti-lización del gameto femenino (huevo u ovocito) porparte del gameto masculino (espermatozoide), elembrión resultante tendrá una mezcla de informacióngenética procedentes del padre y la madre.

El ovoci to fer t i l i zado o c igoto, es una cé lu latotipotente (capaz de originar al organismo comple-to) que en su recorrido por las trompas de Falopio,comienza a dividirse y transformarse, hasta llegar a lae tapa de móru l a (masa compac ta de cé lu l a stotipotentes con un tamaño similar).

Al llegar al útero e implantarse, se transforma ahoraen blastocisto, que se compone de una capa externade células (que originará la placenta) y una cavidaden la que se encuentran células pluripotentes a partirde las cuales se originarán todos los epitelios (piel,mucosas) y órganos que constituyen a un mamífero.

Con propósitos tales como la obtención de animalesgenéticamente mejorados en el rubro de la ganadería,etc., se comenzó a desarrollar una serie de técnicaspara obtener seres vivos concebidos sin la unión delmacho y la hembra (proceso denominado partenogé-nesis); algunas de ellas son i), gemelación artificial;ii), paraclonación; y iii), clonación verdadera.

Con esta última, en particular, se pueden obtener se-res vivos idénticos al progenitor. Primeramente, seobtienen células somáticas de un individuo o animal(células procedentes de cualquier parte del cuerpo,excepto de los órganos sexuales) a las cuales se lesextrae el núcleo (organelo principal de una célula,que contiene el material genético del individuo).

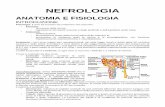

Por otro lado, se obtienen óvulos de una donante, alos cuales también se les extirpa su núcleo y es, en-tonces, sustituido por el núcleo de la célula somática(Fig. 1).

En esta célula quimérica (óvulo con el núcleo de unacélula somática), algunos elementos del citoplasma

(lo que rodea al núcleo en la célula) son capaces de«reprogramar» la información contenida en el núcleotransferido y activar los genes que participan en eldesarrollo de un embrión.

Figura 1. En la clonación verdadera, el núcleo de células somáticas es utilizadopara dirigir la maduración de embriones de mamíferos en ovocitos enucleadosy generar un organismo idéntico al individuo donador del núcleo. La imagenmuestra a una célula somática (proveniente de laringe) en división, vista através de la técnica de Nomarsky. Las flechas señalan los núcleos separándosey la punta de flecha indica el citoplasma celular.

24

Una vez que estas células den origen al embrión, éstepuede destinarse para: i), implantarse en el útero deuna madre sustituta y completar su desarrollo (el pro-ducto será genéticamente idéntico al individuo queaportó el núcleo); o ii), el embrión puede procesarsepara obtener, a partir de él, las células pluripotencialescon fines terapéuticos, lo que implica su destrucción(Fig. 2).

Un ejemplo fascinante de clonación verdadera y quemarcó un hito importante de la biología moderna seremonta a 1996, cuando nació la oveja Dolly. Estaoveja se concibió al fusionar el núcleo de una célulaprocedente de la ubre de una oveja finlandesa con elovocito enucleado (al que se le ha retirado el nú-cleo) de una oveja escocesa. El embrión fue implan-tado en el oviducto de una oveja de la raza ScottishBlackface, que fungió como madre sustituta y que llevóa término el desarrollo del nuevo ser.

A pesar de que Dolly tuvo «tres madres» (en senti-do metafórico), genéticamente fue idéntica a la ovejafinlandesa donadora del núcleo. Otro elemento tras-cendental del experimento fue que, por vez primera,se logró la reprogramación del núcleo de una célulasomática para que dirigiera el desarrollo de un em-brión5,6.

Aunque el procedimiento es conceptualmente simple,para la clonación de células humanas existen muchosfactores que aún requieren ser optimizados; por ejem-plo, uno de los obstáculos más grandes es la fuentede ovocitos, ya que para la generación de los em-briones se requieren cientos de ellos, toda vez quehoy día el método tiene una elevada tasa de fracasosy, por razones obvias, la fuente de ovocitos humanoses limitada.

Terapia celular y restauración de tejidos con célu-las clonadas

El avance en materia de clonación biológica ha hechoposible percibir de manera más tangible la posibili-dad de paliar o remediar enfermedades que hoy endía son incurables.

Como anteriormente se citó, la importancia de lascélulas pluripotenciales embrionarias radica en que apartir de ellas puede obtenerse casi cualquier linajecelular (Fig. 3), dado que son capaces de originarlas capas germinales a partir de las cuales se forma-rán el epitelio intestinal (endodermo), cartílago, hue-so, músculo liso y músculo estriado (mesodermo) yel epitelio neural, ganglios, así como el epitelio esca-moso estratificado (ectodermo)7.

Figura 2. Clonación biológica y te-rapia celular. El núcleo de una cé-lula somática de un individuo es fu-sionado con un ovocito enucleado,u l t e r i o rmen t e e l n ú c l eo s ereprograma para que sus genes di-rijan la maduración del embrión. Elembrión clonado puede generar: a)en clonación biológica, un clon delindividuo que aportó el núcleo (unaentidad biológica idéntica); o b)en clonación terapéutica, un linajeespecífico de células que el dona-dor del núcleo requiera para la te-rapia celular.

25

Por tanto, estas células pluripotenciales pueden em-plearse para regenerar casi cualquier tejido del cuer-po, y, lo más importante, mediante la clonación tera-péutica, pueden generarse a partir del propio pa-ciente que las requiera.

Actualmente se están desarrollando y perfeccionan-do las técnicas para obtener dichas células y emplear-las como terapia celular en pacientes que sufran deenfermedades en las que se carezca de algún tipo decélulas (neurodegeneración, diabetes, infarto almiocardio) o, incluso, la pérdida total de un tejido.

En este últ imo rubro, la ventaja de emplear laclonación terapéutica para reemplazar un tejido conrespecto a la técnica convencional (injertar tejidos uórganos provenientes de otras personas), radicará,principalmente, en la ausencia de rechazo o incom-patibilidad, pues las células pluripotenciales puedengenerarse a partir del mismo paciente8.

Inclusive, en el futuro podrían desarrollarse estrate-gias mas avanzadas para la prevención del rechazoinmunológico de tejidos transplantados con ayuda dela clonación terapéutica. Dentro de estas estrategiasse ponderan: a) la creación de un banco de célulaspluripotenciales que tengan un amplio espectro dealelos del complejo mayor de histocompatibilidad(MHC), b) generación de líneas donadoras univer-sales en las cuales el MHC pueda ser genéticamentealterado para evitar el rechazo (estos experimentoshan sido moderadamente satisfactorios en ratones),y c) la producción de células con el mismo genotipode los pacientes, sin que sea necesario tomar las cé-lulas del propio individuo para obtener la línea celu-lar9.

Sin embargo, existen limitaciones elementales; la másimportante de ellas tiene qué ver con el estímulo quese debe proporcionar a la célula pluripotencialembrionaria para que se diferencie exclusivamentehacia un tejido. Una vez que se haya superado estabarrera, se podrán ensamblar diferentes tipos de cé-lulas y material dentro de una orquestada arquitectu-ra cuyo resultado final estará encaminado a desarro-llar un tipo celular específico.

Figura 3. Representación esquemá-tica de los pasos esenciales quedeterminan la obtención de un li-naje específico de células a partird e c é l u l a s p l u r i po t en c i a l e sembriónicas. En un futuro muy cer-cano esta metodología será utiliza-da para el transplante terapéuticoen humanos.

26

A pesar de todas las especulaciones, la posibilidadde obtener prácticamente cualquier tipo de célula seha reforzado con los hallazgos experimentales que sehan obtenido a la fecha. En 1998, el grupo de in-vestigación del Dr. Jefrey M. Jones, del Departa-mento de Ginecología y Obstetricia de la Universi-dad de Wisconsin, logró generar una línea de célulaspluripotenciales a partir de blastocistos obtenidos deembriones humanos fertilizados in vitro10.

Lo trascendental de este avance tecnobiológico, fueque la línea de células clonadas pudo mantenerse de4 a 5 meses sin que su cariotipo (material genético)fuera alterado y, además, durante todo este tiempose logró conservar su potencial de diferenciación, loque las hace una herramienta poderosa para su usoen terapia celular.